| № дела / Дата | Категория |

| 305-ЭС16-2031

11.04.2016 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 308-ЭС15-18008

09.03.2016 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 310-ЭС15-19561

20.02.2016 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| АПЛ16-38

11.02.2016 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 18-КГ15-234

26.01.2016 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 19-УДП14-9

30.09.2014 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 83-АПГ14-22

13.09.2014 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 83-АПГ14-21

13.09.2014 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 18-АПУ14-8

06.03.2014 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 26-Д13-16

11.12.2013 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 75-Д13-10

16.07.2013 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 66-О13-32

22.05.2013 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации

|

| 31-О12-26

13.09.2012 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации

|

| 81-О12-55

06.09.2012 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 81-О12-20

15.05.2012 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 73-Д11-2

26.01.2012 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 5-О11-247СП

14.11.2011 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 4-О11-113СП

05.08.2011 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 4-О11-100СП

28.06.2011 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 89-О11-4

14.04.2011 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 5-О11-25СП

02.03.2011

Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 18-Д10-98

28.12.2010 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 5-О10-252СП

14.10.2010 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 74-О10-29

21.09.2010 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 37-ДП10-2

17.03.2010 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 55-Д09-10

16.09.2009 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 5-Д09-37

06.08.2009 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 70-Д09-4

12.05.2009 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 14-Д09-5

28.04.2009 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 18-В09-4

24.03.2009 Положительное решение |

Определение Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 47-Д08-17

03.02.2009 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 93-Д08-5

19.08.2008 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 60-Д07-5

08.04.2008 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 25-Д07-53

14.11.2007 Отрицательное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

| 56-Д06-74

18.10.2007 Положительное решение |

Определение

Инстанция: Верховный Суд Российской федерации |

dogovor-urist.ru

Уголовно-правовые риски топ-менеджеров. Злоупотребление полномочиями по ст. 201 УК РФ

Основываясь на нашем опыте, мы можем утверждать, что в той или иной мере злоупотребления в финансовой и управленческой области в компаниях происходят повсеместно. Некоторые сделки заключаются с нарушением установленного порядка из-за отсутствия времени для их согласования и одобрения в установленном порядке. Именно с этим зачастую связаны нарушения тендерных процедур или внутренних регламентов, например, когда исполнитель приступает к выполнению задания еще до окончания тендера.

В целом такие злоупотребления не образуют состав преступления. Однако в последнее время наметилась практика активного применения правоохранительными органами ст. 201 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях. Наказание по данной статьей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Топ-менеджер может быть привлечен по ст. 201 УК РФ за любое действие и даже бездействие, если оно формально не соответствуют каким-либо внутренним регламентам компании.

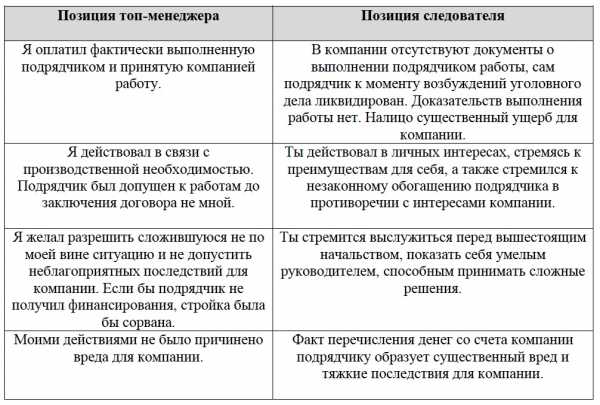

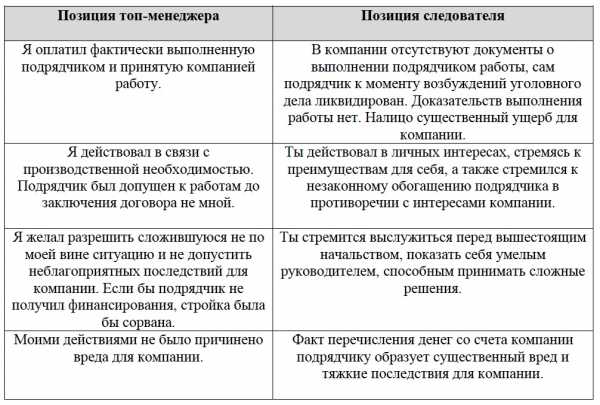

Достаточно часто «белые» и «синие воротнички» принимают, как они сами считают, управленчески обоснованные решения, обусловленные производственной или иной необходимостью, стремлением достичь показателей KPI, не допустить причинения компании убытков и т.д. С точки зрения следователя такие мотивы могут выглядеть преступно.

Уголовно-правовые риски потенциально являются высокими, если менеджер занимает должность с правом принятия решений об оплате счетов, подписании актов сдачи-приемки, согласовании сделок в следующих компаниях:

• во ФГУПе или иной компании с государственным участием;

• в организации, привлеченной к выполнению государственного оборонного заказа;

• в компании, занимающейся строительством, транспортными перевозками, иным бизнесом, в котором традиционно возникают сложности с соблюдением многочисленных формальных требований и регламентов.

Пример из сферы строительства.

Финансовый директор оплатил работу подрядчика, которую тот успел фактически выполнить до подписания с ним договора. Счет подрядчика был оплачен с санкции финансового директора в день заключения договора. Спустя годы новый руководитель компании предъявил к уже уволившемуся к тому моменту финансовому директору претензии в том, что он в нарушение договора оплатил подрядчику аванс, который тот не отработал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями, причинившему компании существенный вред и тяжкие последствия.

Таким образом, «белые» и «синие воротнички» рискуют не только своим бонусом, но и, подчас, существенными имущественными взысканиями и даже лишением свободы.

Несмотря на большое количество сотрудников, через которых проходит согласование финансового решения, к ответственности будет привлечен тот, кто подписал или дал обязательное указание оформить документ, на основании которого осуществлена оплата. Обычно таким сотрудником оказывается один из заместителей руководителя, финансовый директор или иное лицо, действующее по доверенности. Надеяться, что команда компании «прикроет» нарушение не стоит. Сроки давности для привлечения к уголовной ответственности составляют от 6 до 10 лет. За это время и команда поменяется, и все былые заслуги менеджера будут забыты.

На наш взгляд, сложившаяся широкая практика «вольного» применения ст. 201 УК РФ не соответствует принципам уголовного права и, прежде всего, справедливости наказания. Ст. 201 УК РФ нуждается, как минимум в разъяснениях Верховного Суда РФ, который мог бы отграничить непреступные злоупотребления от преступлений и ввести четкие критерии определения существенности вреда и тяжких последствий. Вместе с тем, уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями, напротив, усиливается. Так федеральным законом от 29 декабря 2017г. УК РФ дополнен двумя новыми составами — ст. 201.1 и ст. 285.4., ужесточающими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. С учетом данных обстоятельств можно рекомендовать менеджерам, работающим в указанных выше компаниях, проявлять повышенную осторожность и аккуратность в своей деятельности

zakon.ru

Уголовно-правовые риски топ-менеджеров. Злоупотребление полномочиями по ст. 201 УК РФ

Основываясь на нашем опыте, мы можем утверждать, что в той или иной мере злоупотребления в финансовой и управленческой области в компаниях происходят повсеместно. Некоторые сделки заключаются с нарушением установленного порядка из-за отсутствия времени для их согласования и одобрения в установленном порядке. Именно с этим зачастую связаны нарушения тендерных процедур или внутренних регламентов, например, когда исполнитель приступает к выполнению задания еще до окончания тендера.

В целом такие злоупотребления не образуют состав преступления. Однако в последнее время наметилась практика активного применения правоохранительными органами ст. 201 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях. Наказание по данной статьей предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Топ-менеджер может быть привлечен по ст. 201 УК РФ за любое действие и даже бездействие, если оно формально не соответствуют каким-либо внутренним регламентам компании.

Достаточно часто «белые» и «синие воротнички» принимают, как они сами считают, управленчески обоснованные решения, обусловленные производственной или иной необходимостью, стремлением достичь показателей KPI, не допустить причинения компании убытков и т.д. С точки зрения следователя такие мотивы могут выглядеть преступно.

Уголовно-правовые риски потенциально являются высокими, если менеджер занимает должность с правом принятия решений об оплате счетов, подписании актов сдачи-приемки, согласовании сделок в следующих компаниях:

• во ФГУПе или иной компании с государственным участием;

• в организации, привлеченной к выполнению государственного оборонного заказа;

• в компании, занимающейся строительством, транспортными перевозками, иным бизнесом, в котором традиционно возникают сложности с соблюдением многочисленных формальных требований и регламентов.

Пример из сферы строительства.

Финансовый директор оплатил работу подрядчика, которую тот успел фактически выполнить до подписания с ним договора. Счет подрядчика был оплачен с санкции финансового директора в день заключения договора. Спустя годы новый руководитель компании предъявил к уже уволившемуся к тому моменту финансовому директору претензии в том, что он в нарушение договора оплатил подрядчику аванс, который тот не отработал. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями, причинившему компании существенный вред и тяжкие последствия.

Таким образом, «белые» и «синие воротнички» рискуют не только своим бонусом, но и, подчас, существенными имущественными взысканиями и даже лишением свободы.

Несмотря на большое количество сотрудников, через которых проходит согласование финансового решения, к ответственности будет привлечен тот, кто подписал или дал обязательное указание оформить документ, на основании которого осуществлена оплата. Обычно таким сотрудником оказывается один из заместителей руководителя, финансовый директор или иное лицо, действующее по доверенности. Надеяться, что команда компании «прикроет» нарушение не стоит. Сроки давности для привлечения к уголовной ответственности составляют от 6 до 10 лет. За это время и команда поменяется, и все былые заслуги менеджера будут забыты.

На наш взгляд, сложившаяся широкая практика «вольного» применения ст. 201 УК РФ не соответствует принципам уголовного права и, прежде всего, справедливости наказания. Ст. 201 УК РФ нуждается, как минимум в разъяснениях Верховного Суда РФ, который мог бы отграничить непреступные злоупотребления от преступлений и ввести четкие критерии определения существенности вреда и тяжких последствий. Вместе с тем, уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями, напротив, усиливается. Так федеральным законом от 29 декабря 2017г. УК РФ дополнен двумя новыми составами — ст. 201.1 и ст. 285.4., ужесточающими уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа. С учетом данных обстоятельств можно рекомендовать менеджерам, работающим в указанных выше компаниях, проявлять повышенную осторожность и аккуратность в своей деятельности

zakon.ru

Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)

Непосредственный объект рассматриваемого состава преступления можно определить как интересы нормальной службы в коммерческих и иных организациях.

Поскольку преступление сконструировано по типу материального состава, в структуре объекта преступления можно выделить дополнительный непосредственный объект, в качестве которого выступают права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства.

Объективная сторона состава преступления заключается в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам данной организации, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Использование полномочий предполагает как совершение действий, так и бездействие, когда лицом не осуществляются необходимые действия управленческого характера при наличии обязанности и возможности их совершения.

Примером бездействия-злоупотребления может служить дело В., осужденной по ч. 1 ст. 201 УК РФ. Являясь директором муниципального предприятия и наделенная правом заключения договоров аренды, она для получения незаконных доходов для себя сдавала в аренду имущество предприятия без надлежащего оформления договоров; полученные от арендаторов деньги в кассу не сдавала, а присваивала, причинив тем самым существенный вред интересам предприятия и города. Признав правильной квалификацию действий В. по ч. 1 ст. 201 УК РФ, Верховный Суд РФ отметил, что В., наделенная правом заключения договоров аренды, официально их не оформляла и деньги за аренду в кассу предприятия не вносила, а получала лично. Таким образом, злоупотребление полномочиями В. выразилось в ее бездействии относительно надлежащего оформления договоров аренды[207].

Природа действия при злоупотреблении полномочиями предполагает как злоупотребление полномочиями само по себе (т.е. совершение действий в пределах формально предоставленных лицу правомочий, однако вопреки законным интересам организации), так и превышение полномочий (т.е. совершение действий, выходящих за пределы формально предоставленных лицу правомочий).

Обязательным признаком объективной стороны здесь является то, что действия (бездействие) должны совершаться «вопреки законным интересам организации», т.е. во вред ей. Законные действия во вред иной организации (например, в рамках конкурентной борьбы) состава преступления не образуют.

Состав преступления – материальный, и преступление признается оконченным с момента причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Существенный вред является оценочным понятием и выражается в причинении имущественного и иного экономического ущерба. Преступление относится к числу, условно говоря, «интеллектуальных», и поэтому трудно согласиться с Б.В. Волженкиным в том, что им (применительно и к ч. 1, и к ч. 2 ст. 201 УК) может быть причинен физический вред[208].

Между злоупотреблением полномочиями и наступившим существенным вредом должна быть установлена причинная связь, отсутствие которой исключает состав преступления (например, банкротство, бывшее неизбежным не вследствие злоупотребления полномочиями, а вследствие иных факторов, не находится в причинной связи с таким злоупотреблением и состава преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, не образует).

Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом. Поскольку в структуру субъективной стороны рассматриваемого состава преступления законодателем введена специальная цель совершения преступления, неверным представляется встречающееся в литературе утверждение о возможности совершения данного преступления с косвенным умыслом[209].

Обязательным признаком субъективной стороны рассматриваемого состава преступления является также альтернативно предусмотренная цель совершения преступления: 1) цель извлечения выгод и преимуществ для себя (т.е. лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации) или других лиц либо 2) цель нанесения вреда другим лицам.

Цель совершения преступления совместима только с прямым умыслом, когда «общественно опасные последствия как способ достижения поставленной цели являются для субъекта преступления желаемыми»[210].

Субъект преступления — специальный: вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет и являющееся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Понятие лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, дается в примечании 1 к ст. 201 УК РФ и распространяется на ст.ст. 199.2, 201, 204, 215.1 и 304 УК РФ. В примечании 1 к ст. 201 УК РФ сказано, что: понятие лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, распространяется на ст. 196 УК РФ. Однако в последней нет такой разновидности субъекта преступления.

Характеризуя его, следует учесть, что содержание организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей раскрывается в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 г. N 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе»[211].

Работники коммерческих и иных организаций, выполняющие в них исключительно профессиональные или технические обязанности, которые не относятся к организационно-распорядительным или административно-хозяйственным, не являются субъектами рассматриваемого состава преступления[212].

Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности должны выполняться лицом постоянно, временно либо по специальному полномочию. Постоянное выполнение соответствующих обязанностей предполагает их выполнение в течение неопределенного периода времени либо периода времени, ограниченного законом или подзаконным актом[213]; временное — выполнение их на непродолжительный, определенный подзаконным актом или договором срок (например, замещение временно отсутствующего руководителя организации). Выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей по специальному полномочию означает выполнение определенных четко и конкретно действий, образующих указанные обязанности, на основании закона, подзаконного акта, судебного решения или договора.

К лицам, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности по специальному полномочию, относятся, в частности, арбитражные управляющие и руководители временной администрации при проведении процедур банкротства и иных процедур, связанных с последним[214]; поверенные, представляющие интересы государства в органах управления акционерных обществ, часть акций которых закреплена (находится) в федеральной собственности[215].

Последним признаком субъекта является организация, в которой лицом выполняются соответствующие обязанности: коммерческая организация независимо от формы собственности[216], а также некоммерческая организация, не являющаяся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением[217]. Понятие и перечень коммерческих и некоммерческих организаций даны в ст. 50 ГК РФ. Лица, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, признаются должностными лицами и несут ответственность по соответствующим статьям гл. 30 УК РФ (примечание 1 к ст. 285 УК РФ).

В ч. 2 ст. 201 УК РФ содержится квалифицированный по последствиям состав преступления, предусматривающий ответственность за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Данное понятие является оценочным и выражается в причинении имущественного и экономического вреда, выходящего за рамки существенного (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

С субъективной стороны состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 201 УК РФ, характеризуется прямым или косвенным умыслом или может быть преступлением с двумя формами вины. Такое понимание субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, оспаривается Б.В. Волженкиным, исключающим здесь возможность двух форм вины[218].

Тем не менее, по смыслу ст. 27 УК РФ и вследствие наличия в данном случае двух последствий — прямых и производных — ч. 2 ст. 201 УК РФ может быть и преступлением с двумя формами вины. Однородность, качественная одинаковость последствий, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ, на чем основывается Б.В. Волженкин, отнюдь не исключает неоднородного психического отношения к их составным компонентам. В равной мере и в судебной практике можно найти примеры, в частности, легкомысленного отношения к наступившим тяжким последствиям в злоупотреблении полномочиями[219].

Допущение косвенного умысла не противоречит тому, что было сказано при анализе субъективной стороны ч. 1 ст. 201 УК РФ, поскольку в ч. 2 ст. 201 УК РФ прямой умысел сохраняется в отношении прямых последствий, а косвенный возможен в отношении производных.

В примечании 2 к ст. 201 УК РФ содержится процессуально-правовое положение, ограничивающее возможность привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное гл. 23 УК РФ, если такое деяние причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием. В этом случае необходимо получить заявление этой организации или ее согласие на уголовное преследование.

В ст. 23 УПК РФ диспозитивность этого положения уточняется и расширяется: во-первых, предусматривается, что заявление или согласие должно подаваться (даваться) только руководителем организации[220]; во-вторых, указывается, что заявление или согласие должно быть дано только на стадии возбуждения уголовного дела; и, в-третьих, расширяется круг потерпевших организаций, могущих воспрепятствовать уголовному преследованию, за счет добавления к коммерческим иных (т.е. некоммерческих) организаций.

И наоборот, если преступление, предусмотренное гл. 23 УК, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ)

Непосредственный объект рассматриваемого состава преступления можно определить как нормальную деятельность частных нотариусов и аудиторов.

Дополнительным непосредственным объектом являются права и законные интересы граждан или организаций, а также охраняемые законом интересы общества или государства.

Объективная сторона состава преступления заключается в использовании частными нотариусами или аудиторами их полномочий вопреки задачам их деятельности, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

В соответствии со ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате нотариат в России призван обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. Указанными Основами определены правила совершения нотариальных действий, нарушение которых и образует общественно опасное действие (бездействие), входящее в объективную сторону рассматриваемого состава преступления. При этом использование частным нотариусом его полномочий вопреки задачам его деятельности может выражаться либо в совершении нотариальных действий, совершать которые ему запрещено законом, либо в совершении нотариальных действий при отсутствии предусмотренных законом оснований. Незначительные отступления от правил совершения нотариальных действий, которые содержательно в частном случае допустимы к совершению, состава преступления не образуют.

В соответствии с п. 3 ст. 1 Федерального закона от 07.08.2001 г. N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»[221] целью аудита является выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству. Указанным Федеральным законом определен порядок осуществления аудиторской деятельности (т.е. предпринимательской деятельности по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 07.08.2001 г.)), нарушение которого и образует общественно опасное действие (бездействие), входящее в объективную сторону рассматриваемого состава преступления.

Не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ, злоупотребления частными нотариусами и аудиторами при оказании ими сопутствующих нотариальным действиям и аудиту услуг, предусмотренных ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате и п. 6 ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» соответственно.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами может быть связано с совершением ими иных преступлений (например, преступлений против собственности). Содеянное в таких случаях квалифицируется по совокупности преступлений.

Состав преступления — материальный, и преступление признается оконченным с момента причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства. Существенность причиненного вреда является оценочным понятием.

С субъективной стороны преступление характеризуется только прямым умыслом и альтернативно предусмотренными целями совершения преступления: 1) извлечение выгод и преимуществ для себя, т.е. для частного нотариуса или аудитора лично или для других лиц либо 2) нанесение вреда (имущественного или неимущественного) другим лицам.

Субъект преступления – специальный: вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет и являющееся частным нотариусом (ст.ст. 2, 8, 20 Основ законодательства РФ о нотариате) или аудитором (ст.ст. 3, 15 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»). При этом возраст 16 лет как признак субъекта преступления в рассматриваемом составе преступления является формальным требованием, вытекающим из ст. 19 УК.

В силу особенных требований, предъявляемых ст. 2 Основ законодательства РФ о нотариате и ст.ст. 3, 15 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», к частным нотариусам и аудиторам (определенное образование и стаж работы) минимальный возраст, с которого в реальности возможно наступление уголовной ответственности в данном случае, значительно выше. Следует также иметь в виду, что в тексте уголовного закона говорится о «частном аудиторе». Однако Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» оперирует термином «аудитор», и, как следствие, именно в последнем смысле следует понимать субъекта преступления, предусмотренного ст. 202 УК РФ.

В ч. 2 ст. 202 УК РФ содержится квалифицированный по потерпевшему состав преступления, предусматривающий ответственность за совершение деяния в отношении заведомо несовершеннолетнего (ст. 21 ГК РФ) или заведомо недееспособного (ст. 29 ГК РФ) лица. Данный квалифицирующий признак может наличествовать только при злоупотреблении полномочиями частными нотариусами, поскольку специфика аудиторской деятельности предполагает невозможность совершения ими рассматриваемого преступления в отношении заведомо несовершеннолетнего или заведомо недееспособного лица.

Поскольку злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами в силу природы их деятельности и природы самого по себе предусмотренного ст. 202 УК РФ преступного деяния с неизбежностью причиняет вред интересам граждан, общества или государства (примечание 3 к ст. 201 УК), примечание 2 к ст. 201 УК РФ в данном случае неприменимо.

infopedia.su

Комментарии к Статье 201 Уголовного кодекcа РФ

Статья 201 УК РФ. Злоупотребление полномочиями

Комментарий к статье 201 УК РФ:

1. Объектом данного преступления следует рассматривать нормальную деятельность коммерческих и иных организаций, целью которых является предпринимательство с получением прибыли, а также законные права и интересы граждан, общества, государства.

2. Коммерческими являются организации (юридические лица), преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (ст. 50 ГК РФ). Некоммерческие организации не имеют в качестве основной цели извлечение прибыли и не распределяют полученную прибыль между участниками. Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий, а некоммерческие организации — в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником учреждений, благотворительных или иных фондов и в других формах, предусмотренных законом. И коммерческие, и некоммерческие организации могут создавать объединения — ассоциации или союзы (ст. 50 ГК РФ).

3. Объективная сторона данного преступления заключается в совершении лицом посягательства в двух его преступных формах: действие и бездействие. Действие характеризуется активным поведением виновного, при котором лицо совершает в пределах предоставленных ему по должности полномочий (права и обязанности) определенные действия, но вопреки интересам организации. Бездействие сопряжено с невыполнением требуемых действий, которые на лицо возложены уставными или учредительными документами организации в силу занимаемого им должностного положения, нарушением порядка исполнения управленческих функций по занимаемой должности.

4. Полномочия лица, выполняющего управленческие функции, могут быть определены законом, нормативным актом либо уставными и иными распорядительными документами (решением общего собрания, решением собрания акционеров, приказом о назначении на должность и т.п.). Управленческие функции могут быть двух видов: организационно-распорядительные и административно-хозяйственные, составной частью которых являются функции, используемые единоличным исполнительным органом, членом совета директоров или иным коллегиальным исполнительным органом коммерческого предприятия (п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»).

Не могут быть признаны должностными лицами те, которые постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой или иной организации независимо от формы собственности либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, а также поверенные, представляющие в соответствии с договором интересы государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена (находится) в федеральной собственности (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г. N 6 (в ред. от 6 февраля 2007 г.)).

5. В качестве организационно-распорядительных следует рассматривать те функции, которые связаны с наличием у лица права по управлению коллективом предприятия или его структурным подразделением (филиал без образования юридического лица, представительство). В содержание данных функций также могут входить полномочия лица по приему и увольнению работников предприятия, организации работы подчиненных, выполнение мероприятий по соблюдению трудовой дисциплины.

6. Административно-хозяйственные функции всегда сопряжены с управлением и распоряжением материальными ценностями, имуществом предприятия (прием, хранение материальных ценностей, учет их движения, реализация, ведение учетно-финансовой дисциплины (бухучет, начисление заработной платы персоналу, ценовая политика и т.п.).

7. Указанные функции могут исполняться постоянно, временно либо по специальному полномочию коммерческой организацией независимо от формы собственности. Постоянным выполнением функций считается их реализация без ограничения срока пребывания в занимаемой лицом должности или в пределах такого срока, который был установлен высшим органом управления коммерческой и иной организации согласно уставу, положению и т.п. Временное выполнение функций может быть связано с ограничением сроков их реализации либо носить эпизодический, сезонный характер.

8. Ответственность за исполнение функций управленческого характера может быть возложена лишь на лицо, достигшее возраста 16 лет.

9. Данное преступление считается оконченным с момента наступления преступных последствий, которые в законе выражены в качестве существенного вреда. Вред, причиненный злоупотреблением полномочиями, считается существенным, если совершение этого преступления ухудшило экономическое положение потерпевших (граждан, юридических лиц), затруднило реализацию их законных прав или создало препятствия для осуществления государственными органами или общественными организациями социальных, экономических или иных функций.

10. Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной формой вины, при которой лицо, злоупотребляющее полномочиями, осознает общественную опасность совершаемого им деяния (действия, бездействия), предвидит наступление существенных вредных последствий для охраняемых интересов (интересов организации, граждан, общества, государства), желает наступления этих последствий (прямой умысел) либо сознательно допускает их наступление (косвенный умысел).

11. Понятие тяжких последствий в законе не раскрывается, но таковыми могут быть признаны те, которые в результате злоупотребления полномочиями привели к экономическому разорению потерпевших или к такому воспрепятствованию осуществлению государственными органами или общественными организациями существенных социальных, экономических или иных функций, которое создало угрозу финансовой стабильности, общественной или государственной безопасности.

12. Принципиальной особенностью привлечения к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями в соответствии с примечанием ч. 2 ст. 201 УК является отказ от принципа публичности уголовного преследования в отношении лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием. Это имеет место в случае, если деяние, предусмотренное настоящей статьей или иными статьями настоящей главы, причинило вред исключительно этой коммерческой организации и не нанесло вреда интересам третьих лиц — других организаций, интересам граждан, общества или государства. Отказ от принципа публичности уголовного преследования выражается в том, что в указанном случае уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия. Во всех остальных случаях уголовное преследование осуществляется в общем порядке, определяемом уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.

www.ugolkod.ru