Антимонопольное законодательство РФ — основные акты

Антимонопольное законодательство РФ — это нормативно-правовые акты, регулирующие правовую защиту конкуренции, а также ограничение монополистической деятельности. О том, какие акты входят в его состав и какая информация в них раскрывается, расскажем в нашей статье.

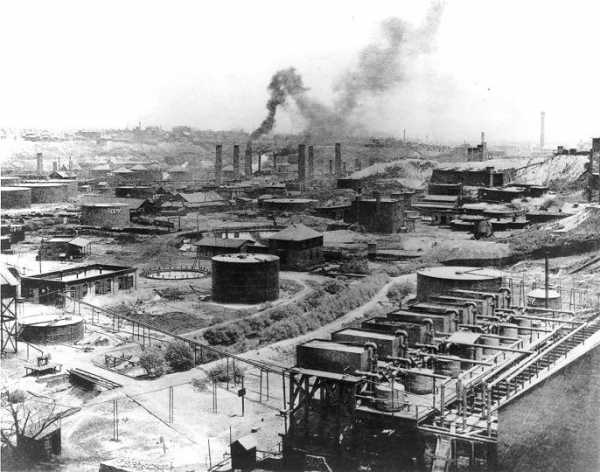

Фото: Фотобанк Лори

Фото: Фотобанк ЛориПринятие антимонопольного законодательства в России

Российское антимонопольное законодательство

Уровни антимонопольного законодательства

Принятие антимонопольного законодательства в России

Антимонопольное законодательство РФ направлено на недопущение создания монополий, а также способствование формированию, развитию и поддержанию конкурентной среды.

Формирование российского антимонопольного законодательства началось не так давно, в конце XX века, тем не менее некоторые его элементы уже можно усмотреть в дореволюционный период и в советское время. Однако никакие существовавшие до этого правовые системы и уложения не оказали на него существенного влияния. Поэтому принято считать, что создание антимонопольного законодательства началось с нуля.

Отправной точкой в этой сфере стало принятие закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1, при помощи которого уже в том же году было приостановлено создание более 30 крупных концернов, наделенных властью по управлению государственным имуществом, созданию и ликвидации таких учреждений, а также назначению их руководителей.

В указанном акте были более четко определены задачи антимонопольной политики:

- Способствование образованию здоровых рыночных отношений путем содействия развитию конкуренции.

- Предупреждение, ограничение, пресечение становления монополистической деятельности.

- Контроль со стороны государства за исполнением указанных норм.

Этот закон действует по настоящее время, в основном в части определения понятий в данной области.

Российское антимонопольное законодательство

Антимонопольное законодательство России основано на Конституции и Гражданском кодексе РФ. Например, ст. 10 ГК РФ содержит положения, регламентирующие запрет применения гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

Фундаментальным актом является закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. В нём определены основы защиты конкуренции, а также методы подавления монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.

Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ регулирует отношения в условиях естественных монополий, формирование и создание которых иногда оправдано по причине возможности обеспечения рынка товарами лишь одним предприятием.

Помимо указанных актов, нормы

- Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 в виде запрета, ограничения, дискриминации на пользование недрами.

- Закон «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» от 13.12.1994 № 60-ФЗ указывает на недопущение отказа заключения государственного контракта с поставщиками, занимающими доминирующее положение на рынке.

- ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.

- Иные акты.

Кроме того, отношения в этой сфере могут регулироваться постановлениями Правительства РФ, а также актами антимонопольного органа. В качестве примера можно привести приказ ФАС РФ «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке» от 25.04.2006 № 108.

Уровни антимонопольного законодательства

Уровни антимонопольного законодательства делятся на 3 вида:

- Принимаемые на федеральном уровне.

- Принимаемые на уровне субъектов РФ, так как на этом уровне возможно регулировать, формировать и применять цены в определенной отрасли экономики, в том числе в естественных монополиях.

- Принимаемые на уровне муниципальных образований, так как на этом уровне допускается оказание воздействия на деятельность локальной монополии, например предприятия тепло- и водоснабжения.

Российское антимонопольное законодательство включает в себя немалый перечень нормативных актов, которые совершенствуются, дополняются и изменяются с учетом развития экономических отношений. Формируется оно из документов, принимаемых не только на федеральном, но и на региональном уровне, а также путем издания актов самим антимонопольным органом.

Автор: RusЮрист

rusjurist.ru

Антимонопольное Законодательство — «Энциклопедия»

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, правовая форма государственного регулирования рыночных отношений; совокупность законодательных актов, ограничивающих деятельность монополий в целях создания и поддержки добросовестной конкуренции, пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Первый антимонопольный закон был принят в США в 1890 году (закон Шермана). С конца 19 века такие законы стали приниматься и в других странах с развитой рыночной экономикой (Канаде, Австралии и др.). Эти законы дополнялись, всё более ограничивая власть монополий над потребителем, их господство в производстве и на рынке. В начале 1920-х годов антимонопольное законодательство в странах Запада сформировалось окончательно как антитрестовское законодательство. После 2-й мировой войны его приняли многие страны мира. Антитрестовские положения содержатся, например, в Римском договоре 1957 года о создании ЕЭС.

Основные принципы антимонопольного законодательства сводятся к ограничению деятельности монополий в области установления монопольных цен, раздела рынка на сферы влияния, находящиеся полностью под контролем крупных монополистов, запрещения действий монополистов, ограничивающих конкуренцию. Различают две системы антимонопольного законодательства: американскую (принятую также в Японии) и европейскую (действующую и в некоторых африканских странах). Наиболее разработанной и строгой из них считается американская система. Она запрещает не только тресты и другие объединения, направленные на ограничение торговли между штатами, сдерживание конкуренции, диктат над рынком и потребителями, но также использование в конкурентной борьбе нечестных методов. В европейской системе антимонопольное законодательство запрещает не саму монополию как таковую, а злоупотребление монопольной властью. Оно исходит из того, что крупные монополистические объединения полезны для развития национальной экономики.

Реклама

В народном хозяйстве СССР монополизм был выражен в самых крайних формах, что наносило огромный вред экономике. Реформы 1990-х годов в Российской Федерации уделяли значительное внимание борьбе с монополизмом. Появление антимонопольного законодательства в Российской Федерации было обусловлено необходимостью создания юридической базы для реализации мер, обеспечивающих нормальное функционирование рынка, создание благоприятных условий для развития конкурентной среды.

Российское антимонопольное законодательство определяет организационные и правовые основы предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, ограничения конкуренции государственными органами и др. Первыми законами в области антимонопольного законодательства были Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (1991 год), федеральные законы «О естественных монополиях» (1995 год), «О рекламе» (1995 год), «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (1999 год). Эти законы имеют общую цель — регулирование государством поведения на рынке его участников, обеспечение конкурентной политики и осуществление контроля концентрации капитала.

Действующее антимонопольное законодательство состоит из норм Конституции Российской Федерации, Закона о конкуренции, издаваемых в соответствии с ним федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации. Согласно Конституции Российской Федерации (статья 8), гарантируются единство экономического пространства и поддержка конкуренции. Антимонопольное законодательство является федеральным, поскольку Конституция Российской Федерации (статья 71) относит вопросы установления правовых основ единого рынка к предмету исключительной компетенции Федерации. Положения антимонопольного законодательства опираются и на положения международных договоров, так как, согласно Конституции Российской Федерации (часть 4, статья 15), общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. В связи с этим особенно важна унификация норм антимонопольного законодательства, осуществляемая в форме международных договоров. Сотрудничество государств СНГ в области антимонопольного регулирования основывается на положениях Соглашения о принципах сближения хозяйственного законодательства (1992 год), договоров о создании Экономического союза (1993 год) и о проведении согласованной антимонопольной политики (2000 год).

Ключевым для антимонопольного законодательства является понятие «доминирующего положения» хозяйствующего субъекта, для определения которого используются количественные (доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке и рынке финансовых услуг) и качественные [возможности хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товаров (услуг) и конкуренцию, то есть наличие «рыночной власти», ставящей его в независимое положение от конкурентов] критерии.

Антимонопольное законодательство устанавливает верхний предел — долю на рынке (65%), наличие которой является достаточным признаком для характеристики положения хозяйствующего субъекта как доминирующего (безусловная доминанта) — и нижний предел (35%), недостижение которого исключает признание положения хозяйствующего субъекта доминирующим. В антимонопольном законодательстве закреплена концепция «совместного доминирования» (если в качестве единого хозяйствующего субъекта рассматривается группа лиц, проводящих скоординированную политику). Само по себе доминирующее положение на рынке не является для хозяйствующего субъекта предосудительным. Запрещается лишь злоупотребление этим положением («рыночной властью»).

Антимонопольное законодательство содержит общие запреты осуществлять монополистическую деятельность, а также отдельные составы нарушений, наиболее характерные для хозяйствующих субъектов. Пресечение нарушений проводится антимонопольными органами, важнейшими полномочиями которых является осуществление государственного контроля за созданием, слиянием и иной реорганизацией различных коммерческих организаций и их объединений. Антимонопольные органы при наличии предусмотренных в антимонопольном законодательстве условий проводят предварительный и последующий контроль за концентрацией производства и капитала (покупкой акций, долей, паёв в капитале хозяйственных товариществ и обществ, а также имущества). Проведение антимонопольной политики и реализация антимонопольного законодательства возлагается на Федеральную антимонопольную службу. Антимонопольное законодательство чётко отграничивает полномочия антимонопольных органов от полномочий суда и исполнительных органов государства. При осуществлении предварительного контроля за концентрацией производства и капитала антимонопольные органы дают лишь согласие на слияние и присоединение коммерческих организаций, а государственную регистрацию осуществляют другие уполномоченные органы.

Нарушение антимонопольного законодательства влечёт административную или уголовную ответственность.

Н. И. Клейн, А. И. Левин.

knowledge.su

Антимонопольный закон Википедия

Конкурентное, или антимонопольное, право — совокупность правовых норм, нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний. Наиболее часто ограничения затрагивают создание картелей или других механизмов поддержания цен и раздела рынков; крупные слияния и действия, которые могут существенно увеличить возможность продавца влиять на цену. На данный момент антимонопольные законы существуют в большинстве стран мира.

По мнению сторонников антимонопольного законодательства, оно защищает экономические интересы потребителей и способствует экономическому развитию. По мнению противников, антимонопольное законодательство является системой нарушения прав собственности и нередко или даже обычно приводит к негативным последствиям для потребителей и экономики в целом. Современная юридическая доктрина выделяет понятие «Конкурентное право», изучающееся в курсе предпринимательского права.

Вместе с тем, последнее время наметилась тенденция к обособлению конкурентного права. И хотя об образовании новой отрасли права речь не идёт, можно говорить о формировании новой отрасли законодательства. Отделение конкурентного права от предпринимательского происходит и в сфере образования[1].

История антимонопольного законодательства[ | ]

Первый в современной истории антимонопольный закон был принят в 1889 году в Канаде[2]. Годом позже в США был принят Акт Шермана.

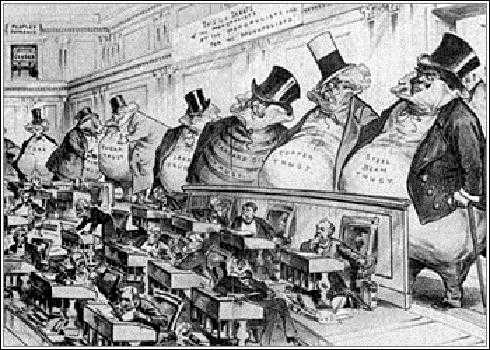

На уровне отдельных регионов антимонопольные законы появились ещё раньше — в отдельных штатах США[3]. Инициаторами их утверждения становились такие организации как Альянс фермеров Миссури. Они объединяли производителей, обеспокоенных ростом конкуренции со стороны более крупных и эффективных ферм. Увеличение рыночной доли, занятой крупными хозяйствами, преподносилась как опасная концентрация, ведущая к монополизации рынка. В то же время рыночная концентрация сопровождалась не сокращением производства и ростом цен, в чем обвиняли «монополистов», а прямо противоположными явлениями[источник не указан 557 дней]. Так, пшеница в 1889 году стоила на 35 % дешевле, чем десятью годами ранее, свинина за 1883—1889 гг. упала в цене на 19 %, говяжья вырезка — на 39 %, скот в живом весе за пять лет подешевел на 28,8 %. Поголовье скота в США на протяжении 1880-х годов увеличилось примерно на 50 %.

Аналогичной была и ситуация на федеральном уровне. Сенатор Джон Шерман, добившийся принятия антимонопольного законодательства в США, обвинял тресты в ограничении выпуска для повышения цен. Как показывает его переписка[4] с представителями мелких нефтяных компаний, в реальности Шерман защищал именно интересы тех предпринимателей, которые страдали от падения цен, в частности, от удешевления нефтепродуктов, вызванного применением цистерн при транспортировке нефти. В частности, он лоббировал закон, запрещающий железным дорогам предоставлять скидки на перевозку нефти в цистернах, а не в бочках.

Среди отраслей, которые в Конгрессе считались монополизированными, были производство нефти, сахара, рельсов, свинца, цинка, джута, угля и хлопкового масла. Но во всех перечисленных отраслях, о которых доступны соответствующие данные, производство между 1880 и 1890 гг. росло быстрее, чем американское производство в целом. ВВП США за данный период вырос в реальном выражении на 24 %, а в номинальном на 16 %. Что же касается выпуска в отраслях, где были образованы тресты, то в номинальном измерении он вырос за это время на 62 %, а в реальном — на 175 %. Таким образом, тресты обеспечивали рост производства и снижение цен.

Таблица. Рост выпуска в отдельных отраслях промышленности США в 1880—1890 гг.

| Номинальный ВВП | 16 % | Реальный ВВП | 24 % | |

|---|---|---|---|---|

| Средний по «монополизированным» отраслям | 62 % | Средний по «монополизированным» отраслям | 175 % | |

| Хлопковое масло | 151 % | Сталь | 258 % | |

| Изделия из кожи | 133 % | Цинк | 156 % | |

| Веревки и шпагат | 166 % | Уголь | 153 % | |

| Джут | 57 % | Стальные рельсы | 142 % | |

| Нефть | 79 % | |||

| Сахар | 75 % |

Таблица. Рост цен в отдельных отраслях промышленности США в 1880—

ru-wiki.ru

Антимонопольное законодательство в Российской Федерации

Понятие антимонпольного законодательства

Антимонопольное законодательство — это направление государственной деятельности в экономической деятельности.

Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и состоит из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов.

Правовое регулирование защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности на рынках РФ осуществляется системой нормативных правовых актов. Принципы антимонопольного регулирования определены Конституцией РФ, ст. 8 которой закрепляет основополагающий принцип рыночной экономики — свободу конкуренции, а п. 2 ст. 34 содержит запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Согласно ст. 74 Конституции РФ на территории РФ провозглашается существование единого экономического пространства в государстве — необходимое условие поддержки конкуренции.

Среди международных актов в сфере конкурентного права можно выделить следующие нормативные правовые акты:

— Соглашение о согласовании антимонопольной политики, подписанное странами — участниками СНГ 12 марта 1993 г.,

— Договор о проведении согласованной антимонопольной политики, заключенный в развитие Соглашения 25 января 2000 г., двусторонние соглашения, заключаемые Правительством РФ с правительствами иностранных государств.

Законодательство Российской Федерации в сфере конкурентного права

Статья 10 ГК РФ содержит запрет на использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также на злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции определены Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Товарные рынки, функционирующие в условиях естественных монополий, регулируются специальным законодательством, и прежде всего Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Помимо специального законодательства нормы, определяющие антимонопольные требования при осуществлении предпринимательской деятельности, содержатся в иных актах. Во-первых, это нормы ст. 10 и 1033 ГК РФ. Кроме того, следует отметить ст. 17 Закона РФ «О недрах», ст. 32 Закона о банках, ст. 5 Федерального закона от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд», ст. 15, 17, 20 Закона о связи и другие акты.

Наряду с законами конкурентные отношения могут регулироваться постановлениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством. В качестве примера приведем: постановление Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 154 «О Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов» (далее -реестр), приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 апреля 2006 г. № 108 «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», приказ МАП России от 31 марта 2003 г. № 86, которым утверждены Методические рекомендации по порядку проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на рынке финансовых услуг.

Отношения могут регулироваться постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального антимонопольного органа в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством.

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые Федеральным законом «О защите конкуренции», применяются правила международного договора Российской Федерации.

Уровни антимонопольного законодательства в Российской Федерации

Уровень антимонопольного законодательства:

— федеральный (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ)

— на уровне субъекта РФ — в сфере, не входящей в исключительную сферу и в сферу совместного ведения

Субъекты РФ имеют право осуществлять регулирование, формирование и применение цен в соответствующей области экономики, включая естественные монополии.

На уровне муниципальных образований.

Могут оказывать влияние на действие локальной монополии.

К ведению м/о отнесены организации, содержащие развитие муниципального тепло- и водоснабжения.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Предыдущие статьи:

Следующие статьи:

allstatepravo.ru

Антимонопольное законодательство

Антимонопольное законодательство — совокупность нормативных актов, направленных на ограничение свободы предпринимательской деятельности и свободы договора экономически влиятельных компаний. Наиболее часто ограничения затрагивают создание картелей или других механизмов поддержания цен и раздела рынков; крупные слияния и действия, которые могут существенно увеличить возможность продавца влиять на цену. На данный момент антимонопольные законы существуют в большинстве стран мира.

Антимонопольное законодательство — система правовых актов, позволяющих обеспечить конкурентные условия рыночных отношений, установить правила поведения участников на товарных рынках, защитить права предприятий малого и среднего бизнеса от хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном рынке.

Первым законом, ограничивающим проявление монополизма на рынке товаров, стал Закон Шермана 1890 г., один из основных законов в рамках антитрестовского (antitrust) законодательства США, получивший название по имени автора законопроекта сенатора Дж. Шермана (Sherman Act). Закон запретил контракты, монополистические объединения и тайные сговоры, ограничивающие свободу торговли. Максимальный штраф в пользу государства, взимаемый с корпораций за нарушение закона, первоначально составлял 5 тыс. долл., затем был увеличен до 50 тыс. долл. (1955) и 1 млн долл. (1974).

После 2-й мировой войны (50–60-е гг.) антимонопольное законодательство появилось в странах Общего рынка, в Японии и почти во всех промышленно развитых странах мира. В одних государствах оно именуется антимонопольным (США, Канада, Япония, в США также называется антитрестовским) или антикартельным (Германия, Австрия, Швейцария), а в других (в т.ч. во многих странах – членах ЕС) оно определяется как законодательство по борьбе с ограничительной хозяйственной практикой.

В современном мире антимонопольное законодательство и проводимая на его основе антимонопольная политика являются одним из важнейших средств государственного регулирования экономики. Основными целями антимонопольного законодательства большинства государств являются:

- защита и поощрение конкуренции;

- контроль над хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке;

- контроль за процессом концентрации производства и централизации капитала;

- контроль над ценообразованием;

- содействие мелкому и среднему предпринимательству и защита его интересов;

- защита интересов потребителей.

В некоторых государствах в антимонопольное законодательство включают правовые нормы о пресечении недобросовестной конкуренции, направленной против нечестных методов конкурентной борьбы на рынках. В узком смысле антимонопольное законодательство направлено против чистых монополий и крупных олигополистических объединений, а также на предотвращение «нечестных» действий, нарушающих нормы делового общения.

По мнению сторонников антимонопольного законодательства, оно защищает экономические интересы потребителей и способствует экономическому развитию. По мнению противников, антимонопольное законодательство является системой нарушения прав собственности и нередко или даже обычно приводит к негативным последствиям для потребителей и экономики в целом.

discovered.com.ua

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — это… Что такое АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО?

совокупность нормативных актов (правовых норм), регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов, направленных на создание, развитие, поддержание конкурентной среды, предупреждение, пресечение антиконкурентной практики. В современном мире А.з. и проводимая на его основе антимонопольная политика являются одним из важнейших средств государственного регулирования экономики, в силу чего А.з. признается самостоятельной отраслью законодательства. Эта отрасль является комплексной: имея в основе нормы административного права, А.з. включает также конституционные, гражданско-правовые, уголовно-правовые нормы.А.з. основывается на концепции достижения наивысшего благосостояния граждан в результате предоставления хозяйствующим субъектам возможности свободно обмениваться производимыми ими товарами и услугами на конкурентном рынке, который выступает универсальным регулятором общественного производства. Основные цели А.з. подавляющего числа государств: защита и поощрение конкуренции, контроль над хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке, контроль за процессом концентрации производства и капитала,контроль над ценообразованием. содействие мелкому и среднему предпринимательству и защита его интересов, защита интересов потребителей. В некоторых государствах в А.з. включают правовые нормы о пресечении недобросовестной конкуренции, направленные против нечестных методов конкурентной борьбы на рынках.Законодательные акты, содержащие одновременно нормы о пресечении недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности. характерны для государств с переходной экономической системой. Для государств, региональных объединений, где источником права являются также судебные решения, характерно принятие более широкой концепции антимонопольного права (картельное право ЕС, антитрестовское право США и др.). А.з., как правило, является общенациональным.

Основная категория А.з. — доминирующее положение (монопольная сила) хозяйствующего субъекта на соответствующем (релевантном)товарном рынке. А.з. не устанавливает запрет хозяйствующему субъекту завоевать это положение, однако и не допускает злоупотребления им. Оценка того, занимает ли хозяйствующий субъект доминирующее положение, основывается на определении релевантного товарного рынка, который характеризуется границами, объемом и субъективным составом.

В РФ А.з. появилось только с началом перехода к рыночной экономике, когда конкуренция была признана благом для общества. Одним из первых в системе законодательных актов, опосреду-ющих коренную экономическую реформу, проводимую РФ с начала 90-х гг., был Закон РФ от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее — Закон о конкуренции). Целями введения в действие Закона были: создание конкурентной среды в экономике, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на товарных рынках. Названный Закон был принят за несколько месяцев до Закона РФ о приватизации предприятий, тем самым установив правовые основы для действия приватизируемых и вновь образуемых предприятий в условиях конкурентной среды.Экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, не допускается (ст. 34 Конституции РФ). Конституция

РФ вместе с Законом о конкуренции,издаваемыми в соответствии с ним ФЗ, указами Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и образует А.з. РФ в его современном виде, которое является федеральным (ст. 71 Конституции РФ). Основные особенное-\’ ти А.з. РФ состоят в том, что оно содержит нормы о пресечении недобросовестной конкуренции, а положения о запретах адресованы не только частным лицам, но и органам исполнительной власти. Выявлены характер, специфика противоречащихА.з. действий (бездействия)хозяйствующих субъектов или органов исполнительной власти, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции.. .

Законом запрещены действия хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке, которые имеют или могут иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов или физических лиц. Приводится открытый перечень таких действий.

Запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными (полностью или частично) заключенные в любой форме соглашения (согласованные действия) конкурирующих хозяйствующих субъектов(потенциальных конкурентов), занимающих в совокупности доминирующее положение, если таковые соглашения (согласованные действия) имеют или могут иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции. Лишь в исключительных случаях названные соглашения (согласованные действия) могут быть признаны правомерными, если хозяйствующие субъекты докажут, что положительный эффект от их действий, в том числе в социально-экономической сфере, превысит негативные последствия для рассматриваемого товарного рынка. В Законе о конкуренции приводится перечень соглашений, которые по своей сути нарушают положения А.з. и на которые не распространяются названные изъятия.

К монополистическим действиям органов власти и управления относятся принимаемые ими акты и действия, которые ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают дискриминирующие или, напротив, благоприятствующие условия для отдельных хозяйствующих субъектов. Запрещается: а)образование органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ и местного самоуправления с целью монополизации производства или реализации товаров; б) наделение названных органов

полномочиями, осуществление которых имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции;в) совмещение функций указанных органов с функциями хозяйствующих субъектов;

г) наделение последних функциями названных органов.

Запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными согласованные монополистические действия органов исполнительной власти РФ, субъектов РФ, муниципальных образований (между собой либо с хозяйствующим субъектом), когда они имеют либо могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов хозяйствующих субъектов или граждан.

Государственная политика по содействию развитию товарных рынков и конкуренции, предупреждению, ограничению и пресечению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции проводится федеральным антимонопольным органом, положение о котором утверждается Президентом РФ. Федеральный антимонопольный орган — МАП РФ осуществляет контроль за соблюдением антимонопольных требований при создании, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов и за приобретением акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственных обществ, которое может привести к доминирующему положению на рынках РФ хозяйствующих субъектов либо к ограничению конкуренции. Для осуществления своих полномочий МАП РФ вправе создавать собственные территориальные органы и наделять их полномочиями в пределах своей компетенции.

За нарушение А.з. предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.В самом Законе о конкуренции установлена система административных штрафов, налагаемых за нарушение А.з. на должностных лиц исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.коммерческие и некоммерческие организации и их руководителей, индивидуальных предпринимателей. Уголовная ответственность за монополистические действия и ограничение конкуренции предусмотрена в ст. 178 У К.

Особым разделом А.з. является законодательство о естественных монополиях.

Лит.: Агаев Р.Г. Сравнительно-правовой анализ антимонопольного законодательства зарубежных стран и практики его применения//Законодательство и экономика, 1995, №3-4; Еременко В.И. Антимонопольное законодательство.М., 1997;

Жидков О.А. Законодательство о капиталистических монополиях. М., 1968; Жидко в О.А. Антитрестовское законодательство на службе монополий. М., 1968; Качалин В.В.Система антимонопольной защиты общества в США. М., 1997; Клейн Н.И. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. В кн.:

Предпринимательское право. М., 1993;

Клейн Н.И..Авилов Г.Е. Антимонопольные законы государств Содружества//Законодательство и экономика, 1995, № 3-4; Рынок и антимонопольное законодательство России. М., 1992; Свядостц Ю.И. Регулирование ограничительной хозяйственной практики в буржуазном праве. М., 1988;Сесекин В.Б. Основные положения Картельного права ЕС/ /Проблемы интеллектуальной собственности, 1996, №7. С. 65;Сесекин В.Б. Основные положения Антитрестовского права США//Проблемы интеллектуальной собственности, 1996. № 1;Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополия. Правовые аспекты регулирования. М., 1996.

Сесекйн В.Б.

Энциклопедия юриста. 2005.

dic.academic.ru

Антимонопольное законодательство. Федеральная антимонопольная служба. Государственная антимонопольная политика

Не для кого ни секрет, что там, где есть спрос, всегда присутствует предложение. Если компаний, готовых удовлетворить нужды потребителей, больше, чем одна, то это свидетельствует о присутствии на рынке такого понятия, как конкуренция. С ее помощью удерживаются цены, качество и количество товара. Если же фирма или организация, предлагающая населению тот или иной вид продуктов или услуг, существует в единственном экземпляре, то вероятно появление так называемой монополии (в переводе с греческого означает «один продавец»).

Положительные и отрицательные стороны присутствия на рынке компании-доминанта

С одной стороны, наличие такого явления благотворно влияет на развитие достижений науки и техники, позволяет внедрять новейшие технологии, вливать средства в подготовку квалифицированных рабочих кадров и т.д. С другой стороны, монополизация того или иного сектора экономики имеет ряд отрицательных моментов. Так, первым и наиболее важным является подавление движущей силы развития рыночного прогресса — конкуренции.

Второй фактор плавно вытекает из предыдущего. Отсутствие конкуренции позволяет устанавливать цены, которые будут приемлемы в первую очередь для предприятия. То есть существует вероятность увеличения стоимости товара при уменьшении объема его выпуска. Фирмы-монополии способны искусственно замедлять процесс развития новых технологий, а также разорять природные ресурсы и загрязнять окружающую среду.

Любая попытка среднего или малого бизнеса аналогичного характера раскрутиться и выйти на рынок искореняется. Как в таком случае бороться с монополиями? Каким образом можно поддерживать развитие конкуренции и не допустить возможности появления единолично руководящих на рынке фирм? Для предупреждения всех отрицательных последствий, связанных с монополизацией экономики, во многих странах мира, в том числе и в России, существует антимонопольное законодательство. Давайте подробнее рассмотрим, что представляет собой данная сфера права, откуда она появилась и каково ее развитие.

История зарождения

Антимонопольное законодательство представляет собой совокупность различных мероприятий, действие которых направлено на предупреждение, а также ограничение формирования и развития монополий. Комплекс этих актов зародился в США. Истоком их появления служит так называемый акт Шермана (Sherman’s act), или «антитрестовский» закон, подписанный в Америке в 1890 году. Данный документ провозглашал неправомочной и уголовно наказуемой любую попытку создания монополии. Кроме того, этот акт вводил ограничения на создание союзов (трестов), преследующих цель сокращения конкуренции. Данный закон стал первым кирпичиком в фундаменте прочной системы под названием «Антимонопольное законодательство».

Ответственность за принятие решений по поводу тех или иных нарушений акта возлагалась на правительство. То есть специальной службы, контролирующей выполнение пунктов документа, в то время не было. Стоит отметить, что также отсутствовала система, предусматривающая профилактику несоблюдения параграфов договора. Постепенно развитие антимонопольного законодательства набирало обороты.

Новые дополнения и пояснения

Все неточности, имевшие место в акте Шермана, были исправлены в 1914 году, когда в силу вступили закон Клейтона и закон торговой комиссии Федерации Штатов. В них более четко и понятно были прописаны основные определения, меры борьбы и ответственность за нарушение условий. Эти документы легли в основу антитрестовской политики США.

Следом за Америкой меры, позволяющие усилить конкуренцию, приняли и другие государства. В 1948 году в Великобритании был провозглашен закон о монополиях. Затем, в 1963 году, антитрестовский акт был подписан во Франции. Через год — в Италии. Восточная Европа присоединилась к борьбе с монополиями в 80-х годах прошлого века. Среди стран, поддержавших процесс искоренения трестовских союзов, была и Россия.

Примечательно, что каждая страна имеет свои приоритетные направления развития экономики, которые поддерживает этот закон: антимонопольное законодательство как Соединенных Штатов Америки, так и Европы хоть и произошло от одного документа, но защищает интересы различных сфер.

Американская модель направлена на противодействие появлению трестов как самостоятельной единицы. Для европейской политики характерен регулятивный механизм, который позволяет бороться с отрицательными явлениями в появляющихся монополиях.

Искусственно созданные доминантные организации и попытки борьбы с ними

Примечательно, что в России монополии стали появляться с благословения и по приказу правящей верхушки. Государство самостоятельно создавало союзы и тресты, но только в тех отраслях экономики, развитие которых имело приоритетное значение для роста благосостояния всей страны в целом. К ним относятся следующие: транспорт, нефтяная и угольная промышленности, металлургия и т.д. Однако постепенно созданные искусственно тресты стали притеснять другие предприятия и диктовать правительству собственные условия. Именно поэтому государственные органы власти решили внедрить в экономику антимонопольное законодательство. Это произошло в 1908 году. За основу был взят уже известный акт Шермана. Однако первая попытка создания антимонопольной политики провалилась. Этому немало поспособствовали созданные ассоциации предпринимателей. Вскоре государственные органы были заняты более существенными проблемами: Первая мировая война и Октябрьская революция поставили под угрозу существование всей страны.

Через некоторое время правительство СССР создало единую собственную монополию под названием «командная экономика». Конкуренции не было. Да и кто посмел бы соперничать с такими гигантами, как Госплан, Госснаб и Госкомцен?

«Прадедушка» ФАС

Незадолго до распада СССР, в 1990 году, на правительственном уровне был создан Государственный комитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики по вопросам антимонопольной политики и поддержки развития новых экономических структур. Это образование является прародителем такого подразделения, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Предпосылкой появления комитета послужило утверждение закона РСФСР «О республиканских министерствах и Государственных комитетах страны». С тех самых пор развитие антимонопольных структур на территории страны стало набирать обороты.

Уже в следующем, 1991 году, правительством был принят закон, который регулировал конкуренцию и ограничивал деятельность трестов и различных союзов на рынках товаров. Постановление было исправлено и дополнено спустя четыре года. В конечном результате этот закон запрещал любые действия организации, занимающей привилегированное положение на рынке, если те влекли за собой:

1. Ущемление или притеснение интересов прочих участников торговли.

2. Ограничение явной или неявной конкуренции.

Кроме того, данное постановление запрещало какие-либо договоры, касающиеся ценовой политики, раздела ниши рынка или изъятия товаров, влекущих их дефицит.

Через два года, в 1997 г., Государственный комитет Российской Советской Федеративной Социалистической Республики по вопросам антимонопольной политики и поддержки развития новых экономических структур был переименован в Государственный антимонопольный комитет. За несколько лет это подразделение претерпело многочисленные изменения. В 2004 году на его основе была создана дошедшая и до наших дней Федеральная антимонопольная служба.

Функции и задачи организации

Это ведомство напрямую подчиняется председателю правительства страны. Если рассматривать в совокупности, то Федеральная антимонопольная служба занимается урегулированием вопросов, так или иначе связанных с возникновением и развитием монополий. В частности, это подразделение:

1. Решает вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией.

2. Занимается пресечением, а также ограничением и предупреждением действий, влекущих за собой появление монополий.

3. Контролирует соблюдение всех имеющихся требований и постановлений, касающихся антимонопольного законодательства.

Все организации, работающие на российском рынке, объем продаж которых составляет более 35% от общего по стране, занесены в специальный государственный реестр. Этот список позволяет ФАС осуществлять надлежащий контроль за деятельностью монополий и возлагать на них ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Рассматриваемая служба разрабатывает новые предложения по совершенствованию развития конкурентоспособной экономики. Также она дифференцирует использование этих мер в зависимости от сферы рынка.

Различные толкования

В настоящее время в России совершаются шаги по созданию полноценной конкурентоспособной среды национальной экономики. Они предусматривают продвижение товаров на мировой рынок, уменьшение риска появления трестов или союзов в той или иной рыночной нише. На данном этапе развития антимонопольное законодательство РФ далеко не совершенно. Многочисленные подводные камни имеющихся постановлений и различное толкование их пунктов приводят к появлению негативных последствий, ответственность за которые ложится на правительство и бизнесменов. Даже самое незначительное нарушение антимонопольного законодательства может привести к серьезному ущербу.

Федеральные законы, которые необходимо знать: первая часть

Кто предупрежден, тот вооружен. Именно поэтому крупным организациям следует знать правила и законы, которые содержит федеральное антимонопольное законодательство.

Имеются два основных направления, по которым осуществляется регулирование деятельности организаций. К первой ветви относится антимонопольное законодательство, положения которого направлены против компании-доминанта и искусственно созданного ею ценообразования. Это направление регламентируется следующими постановлениями:

1. Федеральный закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». Данный акт вступил в силу двадцать второго марта 1991 года. Он является главным документом, по которому осуществляется контроль над организациями-монополистами.

2. Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг». Он был принят двадцать третьего июня 1999 года.

Федеральные законы, которые необходимо знать: вторая часть

Следующей ветвью, которую затрагивает антимонопольное законодательство в России, является регулирование рабочих процессов естественных монополий. К последним относятся железная дорога и водоснабжение, ЖКХ и другие стратегически важные организации. Функционирование подобного рода объектов опирается на несколько правовых актов:

1. Федеральный закон «О естественных монополиях». Он был принят в середине июля 1995 года Государственной думой. А вступил в силу несколько позднее — 17 августа. Затем он не раз подвергался корректировке и дополнениям.

2. Принятый 28 апреля 1997 года указ президента Российской Федерации «О реформе жилищно-коммунального хозяйства».

3. Двадцатого декабря 1997 года было подписано постановление Правительства РФ «О Программе демонополизации и развития конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг на 1998-1999 годы».

4. Федеральное антимонопольное законодательство регулируется также указом президента страны «О развитии конкуренции при предоставлении услуг по эксплуатации и ремонту государственного и муниципального жилищного фондов», вступившим в силу в конце марта 1996 года.

Стоит отметить, что и первое, и второе направления строго исполняются и на региональном уровне. Российское антимонопольное законодательство на местах не имеет принципиальных отличий от общего положения, действующего на всей территории страны. Принятие дополнительных актов на региональном уровне свидетельствует лишь о желании исполнительных органов придать федеральным постановлениям легитимный характер в некоторых отдельных областях государства.

Следует обратить особое внимание на то, что антимонопольное законодательство имеет ряд ограничений, которые стесняют свободу принятия решений различными субъектами хозяйственной деятельности. И, что самое интересное, оно имеет уникальную по сравнению с другими правовыми системами России, весьма абстрактную структуру. Последняя, в свою очередь, состоит из ряда отвлеченных понятий.

Описание основного акта

Двадцать второго марта 1995 года правительством РСФСР был принят закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». На протяжении нескольких десятилетий этот акт дополнялся и пересматривался. В дальнейшем статьи документа и стали определять основной принцип работы механизма под названием «Антимонопольное законодательство».

Изначально постановление состояло из семи разделов. Постепенно некоторые из них были заменены отдельными законами, другие попросту утратили силу. Однако именно этот документ является основным в формировании антимонопольной политики России.

Вкратце рассмотрим, что содержит каждый раздел этого акта:

1. Первая часть закона называется «Общие положения». Она состоит из четырех статей, которые повествуют о/об:

а) целях, преследуемых этим постановлением, и о таком механизме, как антимонопольное законодательство, а также о его структуре;

б) сфере применения самого закона;

в) антимонопольных органах федерального и регионального масштаба;

г) основных понятиях, которые встречаются по тексту документа.

2. Второй раздел является основным и наиболее важным для организаций. Здесь описывается характер, а также даются возможные признаки присутствия на рынке компании, ведущей монопольную деятельность. Статьи 5-9 регулируют работу организаций, занимающих доминирующее положение в той или иной сфере экономики.

3. Состоящий из одной статьи третий раздел закона рассказывает о таких понятиях, как недобросовестная конкуренция и антимонопольное законодательство как средство борьбы с ней.

4. Четвертая часть закона состоит из шести разделов. Каждый из них по очереди дает ответы на следующие вопросы:

а) каковы задачи и функции антимонопольного органа;

б) что включают его полномочия;

в) каковы права органа в получении информации различного рода;

г) необходимо ли предоставлять данные вышестоящим инстанциям;

д) что включают обязанности антимонопольного органа в вопросе соблюдения коммерческой тайны;

е) каково содействие органов в развитии предпринимательства и конкуренции.

5. Пятый раздел раскрывает перед читателем различные виды государственного контроля за предприятиями-монополистами. Он содержит четыре части.

6. Далее описывается ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Состоящий из шести частей, этот раздел дает полное и исчерпывающее понятие о/об:

а) обязательном исполнении предписаний и распоряжений, выданных антимонопольным органом;

б) видах ответственности за нарушение антимонопольного законодательства;

в) обязательствах коммерческих и некоммерческих предприятий в случае невыполнения пунктов рассматриваемого акта;

г) ответственности за нарушение закона руководителями и другими лицами;

д) взыскании убытков;

е) ответственности лиц федерального антимонопольного органа в случае нарушения пунктов закона.

7. Последний раздел устанавливает порядок принятия, исполнения или обжалования предписаний, которые были выданы антимонопольным органом.

Такова структура изначального закона, регулирующего деятельность доминирующих организаций. Постепенно многие статьи этого документа стали отдельными полноправными актами.

Методика проверки нарушений антимонопольного законодательства

Примечательно, что в большинстве своем этот закон запрещает не само действие как таковое, а эффект, который может появиться после него. Именно этот факт влечет за собой огромные трудности не только для субъектов хозяйственной деятельности, но и для других лиц и организаций.

Основная сложность возникает при определении перечня действий, которые могут привести к различного рода отрицательным последствиям, затрагивающим антимонопольное законодательство и регулирование процессов предпринимательской деятельности. Если понять, что те или иные моменты приведут к нарушению правового акта, то можно спокойно планировать развитие организации и оценивать хозяйственные риски. В другом случае возможности для нормального процесса работы попросту нет.

Как правило, для того чтобы выяснить отрицательный эффект тех или иных предпринятых организацией действий, необходимо провести глубокий экономический анализ. Единой методики для проверки нет. Дела о нарушении антимонопольного законодательства проверяются, исходя из нормативного акта № 220, который называется так: «Порядок проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». Это постановление утверждено 28 апреля 2010 года приказом ФАС Российской Федерации.

fb.ru