37. Сингулярное правопреемство. Легаты и фидеикомиссы.

сингулярное наследственное правопреемство (successio singularis, in singulas res), когда наследникам предоставлялись только отдельные права и обязанности (легаты или завещательные отказы). В завещательных отказах наследодатели предоставляли только единичные права, не возлагая на наследников ни прав, ни обязанностей. Лицо, в отношении которого был назначен легат, не становилось ответственным за долги наследодателя, а являлось преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-либо доле наследства.

Легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicommissa)

Legatum — завещательный отказ, существовал уже в законах XII таблиц, подчинялся целому ряду формальностей. Легат в завещании без назначения главного наследника (heredis institutio) был недействителен. Легаты нельзя было возложить на наследника ad intestato.

Виды легатов:

Защищался иском rei

vindicatio.

Защищался иском rei

vindicatio.2) Legatum per damnationem — устанавливался формулой Heres meus Lucio Titio dare damnas esto, то есть возложение на наследника обязанности исполнить отказ. Легатарий защищал свое право с помощью manus iniectio, позднее при помощи actio ex testamento.

3) Legatum sinendi modo — разновидность предыдущего, наследник обязывался не мешать легатария взять легат.

4) Legatum per praeceptionem — природа не ясна, видимо, разновидность виндикационног иска.

Fideicommissa — неформальная просьба наследодателя к наследнику что-либо дать или сделать третьему лицу. Первоначально наследник отвечал за ее выполнение только по fides, но со времен Августа фидеикоммисарий получил право в экстраординарном порядке предъявлять fideicommissi persecutio, впоследствии слилось с actio testamenti.

Фидеикоммиссы обычно в форме письма — clausula codicillaris.

Указ Юстиниана

529 г. сравнял условия исполнения легата

и фидеикоммисса.

сравнял условия исполнения легата

и фидеикоммисса.

С помощью универсального фидеикоммисса можно было передать и все наследство, когда наследник сохранял только наименование, а все права и обязанности переходили на фидеикоммисария. На фидеикоммисс была распространена quarta Falcidia.

Ограничения свободы легатов и фидеикоммиссов.

Lex Furia testamentaria запретил принимать отказы более 1000 ассов, а lex Voconia 169 г.до н.э. запретил легатарию получать больше наследника.

Lex Falcidia 40 г. до н.э. установил, что в любом случае наследник обязан получить не менее 1/4 части наследства, отсюда и название этой нормы “Фальцидиева четверть” (quarta Falcidia).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Юстиниан

дает следующее определение I.3.13.

pr.:

Obligatio

est iuris vinculum,

quo

necessitate adstringimur alicuius solvendae rei,

secundum

nostrae

civitatis

iure. (Обязательство — это оковы

права,

в силу которых мы, в соответствии с

правом нашего государства, по необходимости принуждаемся

к исполнению какого-либо дела). В этом определении

весьма важны 2 термина: 1) оковы права (iuris vinculum) — означает,

что всякое заключенное нами цивильное

обязательство налагает на нас юридическую

ответственность, т.е. нарушение

обязательства является противозаконным.

2) принуждаемся

к исполнению (adstringimur solvendae) — означает, что не только мы сами должны,

но и законы, государство и общество

вынуждают, могут насильственно принудить

нас к исполнению обязательства.

(Обязательство — это оковы

права,

в силу которых мы, в соответствии с

правом нашего государства, по необходимости принуждаемся

к исполнению какого-либо дела). В этом определении

весьма важны 2 термина: 1) оковы права (iuris vinculum) — означает,

что всякое заключенное нами цивильное

обязательство налагает на нас юридическую

ответственность, т.е. нарушение

обязательства является противозаконным.

2) принуждаемся

к исполнению (adstringimur solvendae) — означает, что не только мы сами должны,

но и законы, государство и общество

вынуждают, могут насильственно принудить

нас к исполнению обязательства.

Второе определение дает Павел (D.44.7.3): Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать какой-нибудь предмет нашим или какой-нибудь сервитут нашим, но чтобы связать другого перед нами, дабы он дал что-нибудь или сделал, или предоставил

Содержание

фразы дабы он дал что-нибудь или сделал, или

предоставил раскрывает

саму суть всякого обязательства. Чтобы

лучше понять ее, приведем еще одно

определение — из Институций Гая (Gai.4.2):

“In personam actio est qua agimus cum aliquo qui nobis uel ex

contractu uel ex delicto obligatus est, id est quotiens <e>um

intendimus dare,

facere, praestare oportere.”

(Личным будет тот иск, который мы

возбуждаем против того, кто ответствует

или по договору, или из преступления,

т.е. личный иск бывает тогда, когда мы

формулируем исковое прошение таким

образом, что противник (ответчик)

Чтобы

лучше понять ее, приведем еще одно

определение — из Институций Гая (Gai.4.2):

“In personam actio est qua agimus cum aliquo qui nobis uel ex

contractu uel ex delicto obligatus est, id est quotiens <e>um

intendimus dare,

facere, praestare oportere.”

(Личным будет тот иск, который мы

возбуждаем против того, кто ответствует

или по договору, или из преступления,

т.е. личный иск бывает тогда, когда мы

формулируем исковое прошение таким

образом, что противник (ответчик)

Итак, из приведенных определений ясно, что всякое нарушение обязательства ведет к личной ответственности должника, соответственно, всякий иск из обязательства являлся личным.

a).

Однако обязательство дать (obligationes in dando) означает обязать себя

передать право на вещь, то есть какое-либо

реальное право (собственность, узуфрукт,

пользование и т.д.). Соответственно

кредитор может возбудить не только

личный иск против должника за неисполнение

обязательства, но и вещный, требуя

подтвердить свое право обладания вещью.

б). Обязательство сделать что-либо (obligationes in faciendo) означает наше личное действие. Следовательно при таком обязательстве кредитор всегда будет иметь к должнику только личные притязания.

c). Обязательство предоставить (praestare). Значение слова praestare спорно, некоторые переводят «нести ответственность» (praes stare), следовательно сюда относились всякого рода гарантии, предоставляемые кредитору

Виды обязательств

а). Альтернативные обязательства, когда должник обязан совершить одно из двух действий (например дать раба Стиха или раба Памфила). Если не указано, по чьему выбору — должника или кредитора, то выбор за должником.

б). Солидарные

обязательства — когда в качестве должников выступают

нескольких лиц, от любого из них кредитор

мог требовать исполнения обязательства

в целом. К ним примыкают корреальные,

когда предъявление иска к одному из

должников погашает обязательство в

целом.

в). Неделимые обязательства, т.е. когда предмет обязательства не может быть разделен (например, сервитут на право прохода или прогона скота

г). Цивильные и натуральные обязательства: источник возникновения последних — обязательства рабов и подвластных сыновей, вообще подопечных без участия опекуна. Эти обязательства в отличие от цивильных не пользовались исковой защитой, однако Senatusconsultum Macedonianum установил (D.14.6.10), что уплаченное по такому долгу возврату не подлежит, «…так как остается натуральное обязательство». Однако преторы в некоторых случаях стали защищать и натуральные обязательства, отсюда появление преторского обязательства (obligatio honoraria).

Понятие и виды правопреемства в римском праве — Студопедия

Поделись с друзьями:

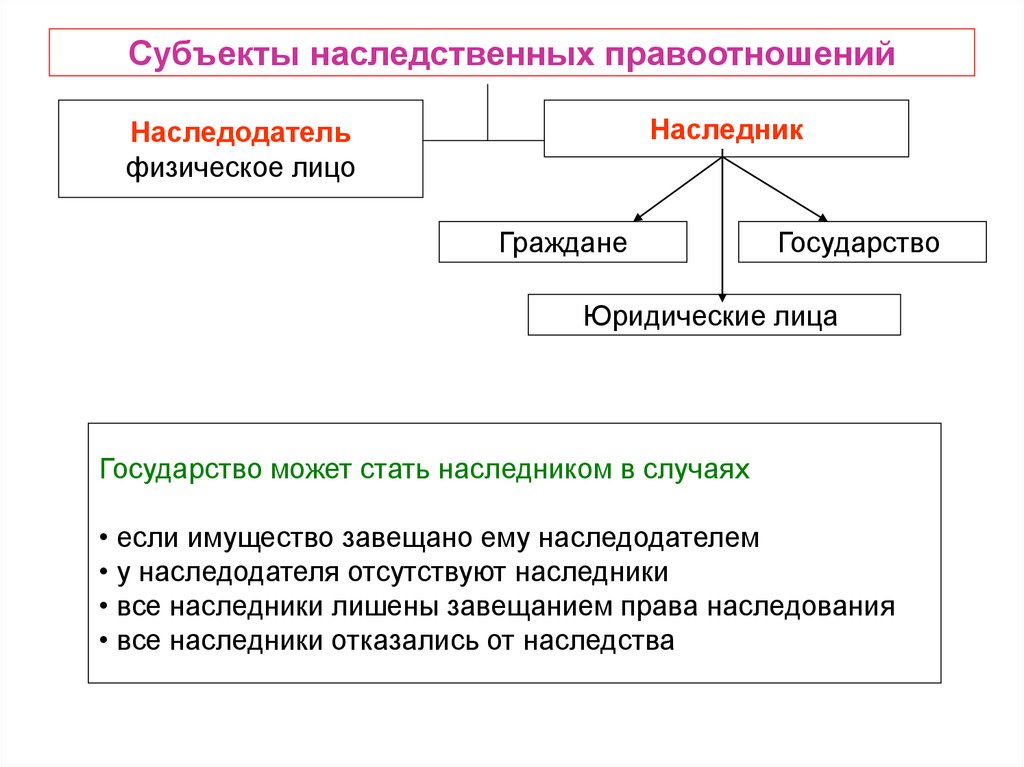

Наследование производно от права собственности, т.к. по наследованию переходит только личное имущетсво- собственность гражданина.

Еще в доклассический период римлянепоняли, что нет смысла, чтобы имущество распадалось после смерти. Выгодно, когда после смерти любого гражданина его имущество превращалось в единую наследственную массу, которая перейдет к наследникам в качестве единого целого. Наследование это всегда универсальное правоприемство. Рассматривая наследование как универсальное правоприемствово в качестве наследственной массы, имущество переходит со всеми юридическими плюсами (актив наследства) и минусами (долги).

Выгодно, когда после смерти любого гражданина его имущество превращалось в единую наследственную массу, которая перейдет к наследникам в качестве единого целого. Наследование это всегда универсальное правоприемство. Рассматривая наследование как универсальное правоприемствово в качестве наследственной массы, имущество переходит со всеми юридическими плюсами (актив наследства) и минусами (долги).

Состав:.

Не все имущество входит в Н., у гражданина было право – usu fruct (личный сервитут) – не наследовался, а эмфитевзис и суперфиций наследовались.

Наследник может или все принять/отказаться

Римляне сконструировали институт частного правоприемтсво=сингулярное правоприемство – завещательный отказ (легат).

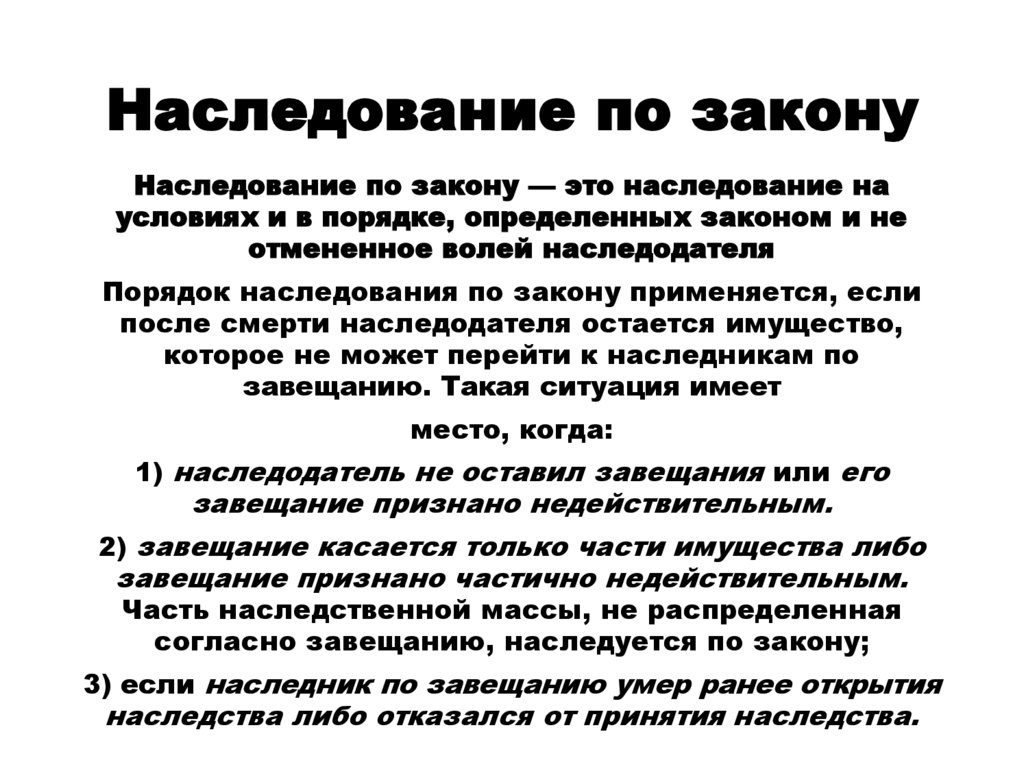

Римляне создали два основания наследования:

2. по закону

3. по завещанию. исторически раньше возникает наследование по закону, а позже уже с развитием отношений собственности римляне создают институт завещания Когда появилось по завещанию- приоритетно.

Наследовать по двум основаниям одно и тоже имущество нельзя. Наследование по завещанию отменяет наследование по закону. Наследование по закону имеет место в том случает, если:

• завещания нет вообще;

• оно есть, но признано недействительным

• все наследники по завещанию отказались

ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ. УНИВЕРСАЛЬНОЕ И СИНГУЛЯРНОЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕПРАВОПРЕЕМСТВО

Наследование – переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам.

Наследство – преемство всех прав наследодателя в частноправовой сфере. Не подразумевается понятием наследства преемство в сфере публичных прав и публично-правового статуса. Вместе с наследством переходили обязанности но опеке и попечительству. Наследство включало в себя не только выгоды и возможные обогащения имущественного характера; с наследством неразрывно связывались лежащие на наследодателе обязательства, в том числе те, о которых он не имел точного представления или даже вовсе не знал.

Наследство не считалось чисто материальным, имущественным понятием. Оно было реальным, имело юридическое содержание, даже если не было предмета материального обладания, который бы переходил по наследству. В случае материальности наследство не обладало строгой и неизменной имущественной массой: она могла увеличиваться или уменьшаться вне зависимости от чьих-то вредных действий или причиняемого ему ущерба (в наследственную массу могли поступить выплаты третьих лиц по обязательствам, сад – принести плоды, стадо – потерять в весе и т. п.). Но наследство охватывало своим понятием и содержанием все такие возможные приобретения правового характера, утраты (в том числе неправовые).

Наследование возможно было или по завещанию, или по закону (если завещание не составлено, признано недействительным или наследник, назначенный в завещании, не принимал наследства). |Особенность римского наследственного права – недопустимость сочетания этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица. Недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства – к наследникам но закону.

Недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства – к наследникам но закону.

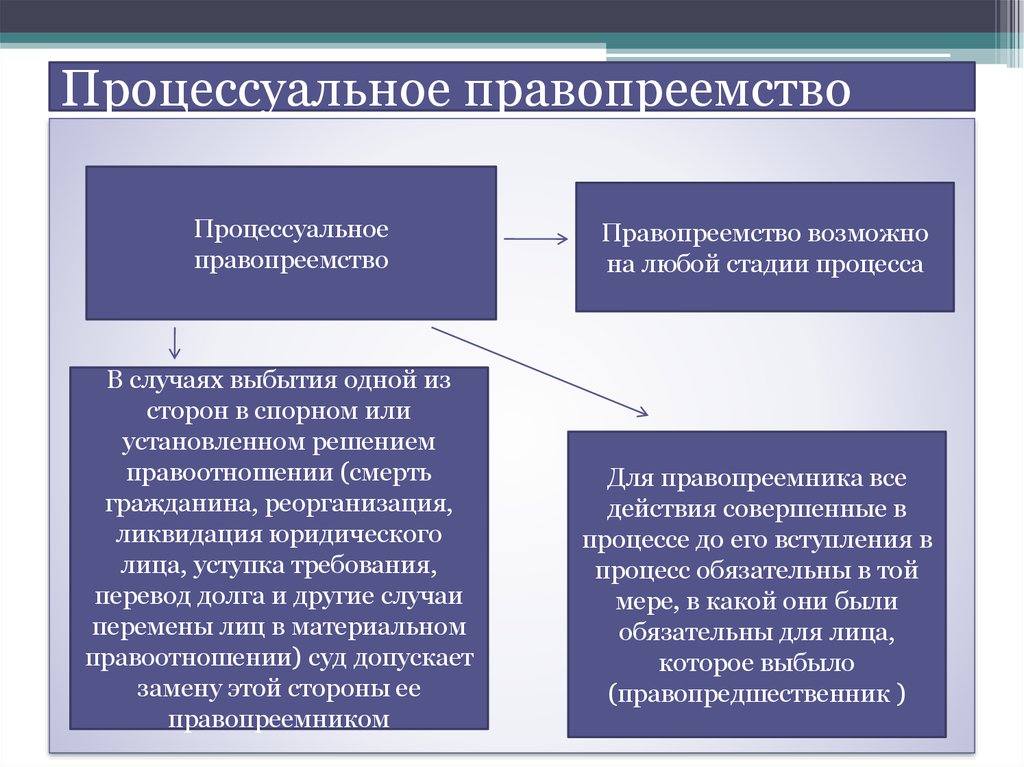

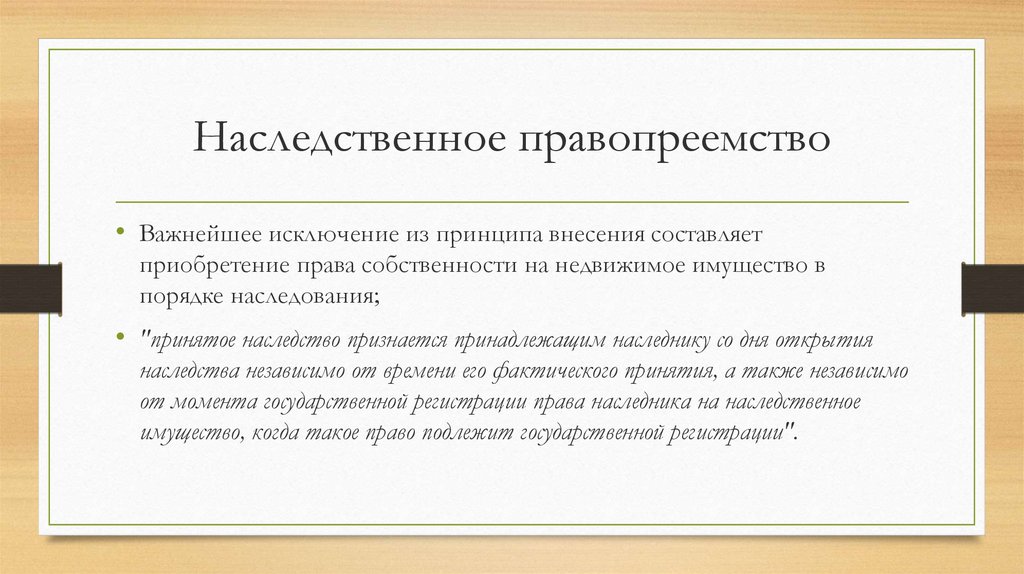

Наследование – универсальное преемство.

Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер наследования проявляется в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он не знал. Наследство подразумевало совокупность всех выгод, льгот и обременений, прав и обязанностей в целости и неразрывности; наследник по римскому праву занимал то же правовое положение, что было у наследодателя к моменту его смерти, и воспринимал всю сложившуюся ситуацию в целом. Принцип универсальности наследства был главным элементом, определявшим содержание наследства с точки зрения права.

Сингулярное преемство – предоставление лицу отдельных прав – легаты или завещательные отказы. Наследодатель мог в своем завещании возложить на наследника обязанность выдать что-либо тем или другим лицам. Такие отказы давали этим лицам только известные единичные права, не возлагая на них ни прав, ни обязанностей наследника. Лицо, в пользу которого назначен легат, являлся преемником наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и получение легата не сопровождалось ответственностью за долги наследодателя.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Завещательный отказ в римском праве: Бытие и рецепция

Аннотация

Многие государства континентальной системы права, в том числе и Россия, усвоили институт легата, известный римскому праву. Для глубокого понимания сущности этого правового явления необходимо разобраться в истоках завещательного отказа, причинах его появления и значении. Изучение генезиса завещательного отказа поможет понять сущность современного института легата, его место в системе завещательных распоряжений и определить основные перспективы развития современных правовых норм о завещательном отказе. В статье рассматриваются основные этапы развития института легата в римском частном праве и определяется его роль в обеспечении свободы воли. Институт легата послужил предпосылкой возникновения обязательной доли в наследстве, на основании чего была разработана теория односторонних сделок. Кроме того, ограничения, выработанные римским правом, способствовали установлению баланса интересов наследников и отказополучателей. Русское право приняло завещательный отказ, развитый в частном римском праве. Однако не все гарантии прав наследников и отказополучателей нашли свое закрепление в действующем наследственном праве России. Это позволяет утверждать, что развитие института легата достигло максимальной глубины у римлян и не превзойдено до настоящего времени.

Изучение генезиса завещательного отказа поможет понять сущность современного института легата, его место в системе завещательных распоряжений и определить основные перспективы развития современных правовых норм о завещательном отказе. В статье рассматриваются основные этапы развития института легата в римском частном праве и определяется его роль в обеспечении свободы воли. Институт легата послужил предпосылкой возникновения обязательной доли в наследстве, на основании чего была разработана теория односторонних сделок. Кроме того, ограничения, выработанные римским правом, способствовали установлению баланса интересов наследников и отказополучателей. Русское право приняло завещательный отказ, развитый в частном римском праве. Однако не все гарантии прав наследников и отказополучателей нашли свое закрепление в действующем наследственном праве России. Это позволяет утверждать, что развитие института легата достигло максимальной глубины у римлян и не превзойдено до настоящего времени.

Ключевые слова: Фидеикомиссумлегатыединственное правопреемствоотказ по завещанию

Введение

Основные идеи и постулаты наследственного права в России берут свое начало из римского права (Ростовцева, 2016). Все исследователи, изучающие историю римского частного права и его влияние на современное право, отмечают, что многие институты, разработанные римскими юристами, легли в основу современного законодательства стран континентальной правовой системы (Салогубова, Зенков, 2018).

Все исследователи, изучающие историю римского частного права и его влияние на современное право, отмечают, что многие институты, разработанные римскими юристами, легли в основу современного законодательства стран континентальной правовой системы (Салогубова, Зенков, 2018).

Наследование как универсальное правопреемство, когда имущество умершего переходило к его наследникам целиком, известно со времен старого гражданского права. Наряду с универсальным правопреемством в случае смерти в римском праве было известно единичное правопреемство в форме завещательных отказов, когда наследодатель обязывал наследника что-либо передать третьим лицам, не приобретшим статуса наследников умершего.

Завещательные отказы в римском праве существовали в двух формах: легат (legatum — слово, образованное от глагола

легер

«брать, выбирать, выбирать», т. е. «отбор, выбор») и фидеикомиссум (fides, образованный от слов «вера, доверие» и comittere «крепить, брать»). Российское право допускало завещательный отказ только в форме legatum per Damnationem, что свидетельствует об ограниченных возможностях завещателя в установлении завещательного отказа.

Постановка проблемы

Изучение правового явления невозможно в отрыве от истоков его происхождения. Характеристика конкретно-исторической эпохи, в которой возник, а затем развивался институт легата, позволит уточнить причины появления и назначения этого института, выявить проблемы в действующем российском законодательстве, наметить пути его совершенствования. . В связи с этим целями исследования являются:

Исследование развития завещательного отказа в разные периоды римского частного права.

Выявление соотношения и различий между наследованием как всеобщим правопреемством и единичным правопреемством в форме отказов (легатов и фидеикомиссов).

Определение значения завещательного отказа для иных институтов наследственного права.

Соотношение римского института легата и современного российского законодательства о завещательном отказе.

Исследовательские вопросы

В данной статье предлагается ответить на следующие исследовательские вопросы:

Определите происхождение и причины завещательного отказа в римском частном праве.

Рассмотрим историю развития завещательного отказа в разные периоды римского частного права.

Определите сущность завещательного отказа и его назначение как правового института в римском праве и современном русском праве.

Выявить недостатки действующего правового регулирования завещательного отказа и сформулировать предложения по его совершенствованию.

Цель исследования

Целью исследования является выявление причин завещательного отказа и его назначение в римском частном праве, а также сравнение современных правовых норм о завещательном отказе с положениями, разработанными римскими юристами

Методы исследования

Для достижения целей и задач использовались диалектический метод познания, анализа, синтеза, дедукции и индукции как общенаучные методы, а также исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, метод системного анализа и другие методы, принятые в юриспруденции.

Находки

В римском частном праве наряду с наследованием как всеобщим правопреемством существовало единичное правопреемство, представленное дарением на случай смерти и отказом по завещанию (Копылов, 2016). Одной из первых исторических форм завещательного отказа был легат, что нашло отражение в Законах XII таблиц. Большинство исследователей считают, что причиной отказа по завещанию было желание наследодателя позаботиться о судьбе близких, исключенных из числа квиритариев наследников.

Одной из первых исторических форм завещательного отказа был легат, что нашло отражение в Законах XII таблиц. Большинство исследователей считают, что причиной отказа по завещанию было желание наследодателя позаботиться о судьбе близких, исключенных из числа квиритариев наследников.

В ранний период становления гражданского права институт легата имел ряд характерных черт. Легат был неотделим от завещания и мог быть закреплен только за назначенным в завещании наследником. Человек, в пользу которого назначался легат, назывался legatarius (наследник), а наследник, к которому назначался легат, назывался онератом. В качестве отказополучателя могло выступать лицо, которое на момент открытия наследства было живо или находилось в зачатии (он был постумом). Только наследник мог обязать выдать легата. Поэтому отказ признавался недействительным, если в нем не содержались условия наследника, «назначение наследника считается самым существенным условием и основанием завещания» (Дождев, 2020, п. 2.229)..).

2.229)..).

Целью легата было обеспечение легата имущественными благами. Исследователи отмечают, что легат, учрежденный для наказания наследника путем лишения его наследства полностью или частично (legatum poenae nomine (причина)) был недействителен (Дождев, 1997). Считалось, что легат выполнялся скорее как объективное обременение наследства, чем как обременение конкретного лица (Garcia Garrido, 2005). Недействительными были и отказы под предлогом наказания (Дождев, 2020, п. 2.235.).

Предметом легата могли быть право собственности на вещь, выбор между двумя или более вещами наследодателя (legatum optionis), иное вещное право, обязательство, прощение долга (legatum liberationis), доля наследства (legatum partitionis), выделение алиментов и др. (Санфилиппо, 2007) Так, Гай Плиний Цецилий Секунд сообщает: «Мне довелось получить скромного легата, но он мне приятнее, чем самый крупный… Я был вознагражден не только хорошей совестью, но и доброй славой. Этот самый Куриан оставил меня легатом, и мой поступок был отмечен почетным определением, как достойный древних времен» (Плиний. Письма. Книга V. 1. 10—11).

Письма. Книга V. 1. 10—11).

Легаты делились на четыре типа в зависимости от формы и содержания.

1. Legatum per vindicationem. Посредством этой формы завещатель предоставлял отказополучателю право собственности или сервитута на свою вещь. Легатарий становился собственником вещи или обладателем сервитута с момента вступления легата в силу. Для приобретения отказанного предмета не обязательно было передавать его наследнику. Для установления такого легата использовались слова «do lego», например, «Lucio Titio hominem Stichum do lego» — отказываюсь и даю Луция Тиция раба Стиха (Дождев, 2020, п. 2.13).

Легатей пользовался защитой от любых посторонних лиц и наследника посредством судебного иска (vindicatio), откуда сам легат получил свое название виндикаторного.

2. Legatum per Damationem — легат проклятия. При его установлении использовалась формула «дара дамнас эсто». Дамнациям завещательный отказ предоставлял отказополучателю право требовать от наследника совершения в его пользу действий, предусмотренных в завещании. Damnationem legate считалось наиболее удачной формой, так как позволяло отказаться от вещи как принадлежащей наследодателю, так и третьему лицу, установить сервитут, освободить отказополучателя от долга или предоставить иные имущественные блага. При установлении проклятия легата отказополучатель получил личный иск к наследнику.

Damnationem legate считалось наиболее удачной формой, так как позволяло отказаться от вещи как принадлежащей наследодателю, так и третьему лицу, установить сервитут, освободить отказополучателя от долга или предоставить иные имущественные блага. При установлении проклятия легата отказополучатель получил личный иск к наследнику.

3. Legatum per praeceptionem заключался в предварительном выделении вещи из наследства. При распределении доли в наследстве между наследниками вещь, в которой отказывалось отказополучателю, не учитывалась.

4. Legatum sinendi modo. Предметом этого легата было пассивное поведение наследника, который был обязан не вмешиваться, но и позволить отказополучателю взять вещь, в которой ему было отказано. Предметом этого легата могло быть и прощение долга легатария.

Жесткий формализм, которому подчинялись легаты, привел к недействительности легата в нарушение правил его учреждения, что не отвечало интересам отказополучателя и делало невозможным исполнение последней воли умершего. Например, если в завещании был оставлен legatum per vindicationem в отношении вещи, не принадлежавшей наследодателю, то такой отказ считался недействительным. Поэтому нужны были изменения, смягчающие правила составления легата. Так, Senatusconsultum Neronianum (I в. н. э.) установил, что в случае ошибки в выборе формы легата будет действовать legatum per Damnationem. В научной литературе отмечается, что legatum per Damnationem приобретает универсальный характер (Хвостов, 1919). Далее, Законы Констанции 339 года и Феодосия 439 года отменили словесные формулировки при составлении завещания и установлении отказа.

Например, если в завещании был оставлен legatum per vindicationem в отношении вещи, не принадлежавшей наследодателю, то такой отказ считался недействительным. Поэтому нужны были изменения, смягчающие правила составления легата. Так, Senatusconsultum Neronianum (I в. н. э.) установил, что в случае ошибки в выборе формы легата будет действовать legatum per Damnationem. В научной литературе отмечается, что legatum per Damnationem приобретает универсальный характер (Хвостов, 1919). Далее, Законы Констанции 339 года и Феодосия 439 года отменили словесные формулировки при составлении завещания и установлении отказа.

Ослабление формализма и отсутствие каких бы то ни было ограничений сделали легата популярным. Завещатель часто раздавал все свое имущество с установлением легатов, оставляя только пустое имя «наследник» (Дождев, 2020, п. 2.224.). Наследники большей частью отказывались принять наследство, и завещание при всех распоряжениях теряло силу.

Изначально закон Lex Furia testamentaria был принят для ограничения свободы наследодателя при установлении отказов. Он предписал, что никто, кроме близких родственников наследодателя, не может получить более 1000 ассов в виде легата. Если кто-либо из отказополучателей получил более 1000 ассов, то наследники имели право взыскать с него четвертую стоимость излишне полученного. Однако этот закон не устранил злоупотребления. Завещатели стали назначать отказы на сумму менее 1000 ассов, но их количество было таково, что наследственное имущество было полностью исчерпано и наследнику ничего не оставалось.

Он предписал, что никто, кроме близких родственников наследодателя, не может получить более 1000 ассов в виде легата. Если кто-либо из отказополучателей получил более 1000 ассов, то наследники имели право взыскать с него четвертую стоимость излишне полученного. Однако этот закон не устранил злоупотребления. Завещатели стали назначать отказы на сумму менее 1000 ассов, но их количество было таково, что наследственное имущество было полностью исчерпано и наследнику ничего не оставалось.

Вторым актом, направленным на ограничение наследодателя в свободе легатов, был Lex Voconia 169 г. до н.э. Он установил ограничение, запрещающее отказополучателю получать больше, чем досталось бы наследнику. Однако введенное ограничение оказалось неэффективным. Завещатель поставил множество легатов, размер каждого из которых не превышал доли наследника, которая была настолько мала, что он потерял интерес к принятию наследства.

Наконец, с принятием закона Lex Falcidia в 40 г. до н.э. наследник, назначенный в завещании, оставался свободным от наследства, 1/4 наследства (quarta Falcidia). Если стоимость всех отказов на момент открытия наследства превышала 3/4, то их размер соответственно уменьшался.

Если стоимость всех отказов на момент открытия наследства превышала 3/4, то их размер соответственно уменьшался.

Квартал Фальциды был ограничением завещательных отказов в целях защиты интересов наследников. Для защиты интересов ближайших родственников наследодателя при установлении завещательного отказа принят закон об обязательной доле, согласно которому часть наследства должна оставаться свободной от обременений и доставаться в полном объеме ближайшим законным наследникам наследодателя. завещатель.

Другим видом завещательного отказа был фидеикомисс, получивший свое признание в начале имперского периода. Считается, что во времена республики существовали различные неофициальные просьбы, не носившие обязательного характера: наследодатель, прося совершить что-либо после смерти, мог полагаться только на совесть наследников. Такие приказы назывались фидеикомиссами — обращением к чести другого и, подобно легатам, допускали передачу имущества тем лицам, которые не являлись ни наследниками, ни легатариями в силу отсутствия у них легата.

Со времен императора Августа фидеикомиссы приобретают юридическое значение. Август обеспечил исполнение фидеикомиссы, поручив консулам, а впоследствии и специальным преторам фидеикомиссариев заставить наследников казнить их.

Наследник, на которого возлагалась такая обязанность, назывался фидуциарием, а лицо, которое должно было выдать фидеикомиссарий, — фидеикомиссариусом.

Fideicommissa были установлены по следующим формулам: peto, rogo, volo, fideicommito (требую, прошу, хочу, верю) (Дождев, 2020, п. 2.249)..). У лица, которому посредством фидеикомисса было отказано в чем-либо, возникало право не на обычный гражданский иск (как в случае с легатом), а на чрезвычайную жалобу — фидеикомисси гонения (Покровский, 2004). Однако впоследствии, с установлением чрезвычайного процесса, гражданский иск и жалоба перестали быть чем-либо отличными друг от друга.

У легата и фидеикомисса была общая цель — предоставить имущественные блага лицу, которое не может быть наследником. Однако были и отличия. Итак, фидеикомисс мог обязывать как наследника по завещанию, так и наследника по закону; фидеикомисс мог быть установлен до составления завещания, а позднее в виде дополнений к нему (Дождев, 1997). Отличалась и форма составления фидеикомисса. Фидеикомисс мог быть учреждён простым кивком головы, но обычно фидеикомисс был в форме письма, адресованного наследнику — кодицилла. Благодаря этим различиям фидеикомисса получила широкое распространение.

Однако были и отличия. Итак, фидеикомисс мог обязывать как наследника по завещанию, так и наследника по закону; фидеикомисс мог быть установлен до составления завещания, а позднее в виде дополнений к нему (Дождев, 1997). Отличалась и форма составления фидеикомисса. Фидеикомисс мог быть учреждён простым кивком головы, но обычно фидеикомисс был в форме письма, адресованного наследнику — кодицилла. Благодаря этим различиям фидеикомисса получила широкое распространение.

Что касается предмета фидеикомисса, то его содержание было весьма разнообразным. Представляется интересным, что через фидеикомисс можно было полностью отказаться от всего наследства. Этот фидеикомиссар назывался универсальным — fideicommissum hereditatis, а универсальный фидеикомиссариус был как преемником, так и наследником. Поэтому для исполнения фидеикомисса недостаточно было просто передать наследственные вещи. Кроме них, переводу подлежали долги наследодателя. Для этих целей доверенное лицо как бы продавало наследство фидеикомиссариусу по мнимой цене и тем самым передавало ему все наследственные права и обязанности наследодателя, которые могли возникнуть с течением времени (Дождев, 2020, п. 2.252.) . Затем эти лица давали друг другу оговорки: поверенный обязывался передать фидеикомиссариусу все наследственные права, которые откроются впоследствии, а фидеикомиссарий обещал взамен удовлетворить требования всех наследственных кредиторов.

2.252.) . Затем эти лица давали друг другу оговорки: поверенный обязывался передать фидеикомиссариусу все наследственные права, которые откроются впоследствии, а фидеикомиссарий обещал взамен удовлетворить требования всех наследственных кредиторов.

Сложный процесс не отвечал интересам кредиторов наследодателя и не обеспечивал их права. Поэтому сенатский указ (senatusconsultum Trebellianum) упростил порядок исполнения фидеикомисса, определив, что если наследство подлежит передаче в доверительное управление, то с момента объявления доверенным лицом restitutio (реституции) фидеикомиссарий становится собственником наследственных вещей. и кредитором по наследственным долгам, и остается только наследник. Иски, которые по гражданскому праву принадлежали наследнику или могли быть предъявлены к нему, переходили к фидеикомиссариусу на основании фидеикомисса (Дождев, 2020, п. 2.253.). Со временем всеобщий фидеикомисс приобрел значение наследственного правопреемства.

Однако указ Сената не решил главной проблемы. Исполнение фидеикомисса еще зависело от воли наследника, который не мог принять наследство и тем самым лишить фидеикомиссариуса его права. В целях поощрения наследника к принятию наследства указ пегасийского сената (senatusconsultum Pegasianium) устанавливал, что наследник «во всяком случае имеет право на фалькидийскую четвертину, если он добровольно примет наследство». Наоборот, принятие наследства вынужденным наследником исключало его право на фалькидийскую четверть. Впоследствии Юстиниан объединил эти решения и установил, что наследник во всех случаях имеет право на quarta Falcidia и что он может быть принужден к принятию наследства.

Исполнение фидеикомисса еще зависело от воли наследника, который не мог принять наследство и тем самым лишить фидеикомиссариуса его права. В целях поощрения наследника к принятию наследства указ пегасийского сената (senatusconsultum Pegasianium) устанавливал, что наследник «во всяком случае имеет право на фалькидийскую четвертину, если он добровольно примет наследство». Наоборот, принятие наследства вынужденным наследником исключало его право на фалькидийскую четверть. Впоследствии Юстиниан объединил эти решения и установил, что наследник во всех случаях имеет право на quarta Falcidia и что он может быть принужден к принятию наследства.

И легат, и фидеикомисс преследовали общие цели, поэтому со временем эти институты объединяются. Своим Указом (529) Юстиниан установил, что всякий легат и фидеикомисс возлагают на лиц, в пользу которых они учреждены, обязанность требования к наследникам. А если предметом отказа был объект завещателя, то отказополучатель или фидеикомиссарий имеют на него право собственности и право виндикации. Кроме того, Указ 531 г. окончательно подтвердил полное сходство легатов и фидеикомиссов, объединив их в одно учреждение (Покровский, 2004).

Кроме того, Указ 531 г. окончательно подтвердил полное сходство легатов и фидеикомиссов, объединив их в одно учреждение (Покровский, 2004).

Таким образом, в римском частном праве институт завещательного отказа получил юридическое признание, а разработанный правовой механизм учитывал интересы всех причастных к нему лиц: наследников, отказополучателей и кредиторов наследодателя, чего нельзя сказать о правовом статус кредитора в современном российском законодательстве (Фролович, Любимова, 2013; Комиссарова, Пермяков, 2016).

В современном русском праве принят завещательный отказ, который в римском частном праве получил развитие в форме Legatum per Damnationem. Требование — «Обязанностью универсального наследника является исполнение завещательного отказа в полном объеме в пользу лиц» — «Onus est ut solidum singulis legatum praestaret» (Д. ХХХ. 26. 2.) — сохраняет силу в российском гражданском праве. закон. Наследственное законодательство России позволяет наследодателю возлагать как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону имущественное обязательство в пользу третьих лиц — отказополучателей (ст. 1137 ГК РФ). В результате завещательного отказа возникают правоотношения, в которых отказополучатель вправе требовать исполнения распоряжения наследодателя от наследника, принявшего наследство. В отличие от римского права, где при отказе от вещи отказополучатель приобретал право собственности на отказанную вещь и мог привлечь ее к ответственности, российская правопорядок не допускает истребования этого права приобретателем. Если завещательный отказ предусматривает передачу вещи отказополучателю, то он вправе только требовать ее предоставления. Российское право не знает сингулярного правопреемства в форме отказа по завещанию. Отношения, возникающие из завещательного отказа, не являются наследственными, а отнесены к сопутствующим наследственным отношениям (Казанцева, 2018).

1137 ГК РФ). В результате завещательного отказа возникают правоотношения, в которых отказополучатель вправе требовать исполнения распоряжения наследодателя от наследника, принявшего наследство. В отличие от римского права, где при отказе от вещи отказополучатель приобретал право собственности на отказанную вещь и мог привлечь ее к ответственности, российская правопорядок не допускает истребования этого права приобретателем. Если завещательный отказ предусматривает передачу вещи отказополучателю, то он вправе только требовать ее предоставления. Российское право не знает сингулярного правопреемства в форме отказа по завещанию. Отношения, возникающие из завещательного отказа, не являются наследственными, а отнесены к сопутствующим наследственным отношениям (Казанцева, 2018).

Как отмечалось ранее, в римском частном праве завещательный отказ Damationem был наиболее распространенным, так как позволял предоставить отказополучателю любую имущественную выгоду, в том числе и не принадлежащую наследодателю. В России также нет ограничений на предмет завещательного отказа, главное, чтобы он носил имущественный характер и его исполнение не нарушало публичный правопорядок. Например, предметом завещательного отказа может быть предоставление вещи в собственность или пользование, право собственности, уплата периодических платежей, выполнение работ, оказание услуг и т. д. Наиболее распространен завещательный отказ, предусматривающий обязательство наследника предоставить приобретателю право проживания в жилом помещении наследодателя. Право пользования жилым помещением по завещательному отказу является личным правом; отказополучатель не может передать его по наследству или распорядиться им иным образом. Дискуссионным является вопрос о природе права пользования помещением отказополучателя в российской доктрине. Мы согласны с мнением Строгоновой (2018), которая относит его к категории имущественных и предлагает включить в гражданское законодательство.

В России также нет ограничений на предмет завещательного отказа, главное, чтобы он носил имущественный характер и его исполнение не нарушало публичный правопорядок. Например, предметом завещательного отказа может быть предоставление вещи в собственность или пользование, право собственности, уплата периодических платежей, выполнение работ, оказание услуг и т. д. Наиболее распространен завещательный отказ, предусматривающий обязательство наследника предоставить приобретателю право проживания в жилом помещении наследодателя. Право пользования жилым помещением по завещательному отказу является личным правом; отказополучатель не может передать его по наследству или распорядиться им иным образом. Дискуссионным является вопрос о природе права пользования помещением отказополучателя в российской доктрине. Мы согласны с мнением Строгоновой (2018), которая относит его к категории имущественных и предлагает включить в гражданское законодательство.

Как и в римском праве, в праве Российской Федерации исполнение завещательного отказа полностью зависит от принятия наследства наследником. Но если в римском праве содержатся нормы, побуждающие наследника к усыновлению (фалькидийская четверть), то в русском праве нет положений, гарантирующих наследнику право на раздел наследства после оформления завещательного отказа. Поэтому не исключается возможность установления завещательного отказа, предметом которого является обязанность наследника передать отказополучателю все наследственное имущество, что согласуется с широким содержанием принципа свободного волеизъявления в российском праве ( Кириллова, 2012).

Но если в римском праве содержатся нормы, побуждающие наследника к усыновлению (фалькидийская четверть), то в русском праве нет положений, гарантирующих наследнику право на раздел наследства после оформления завещательного отказа. Поэтому не исключается возможность установления завещательного отказа, предметом которого является обязанность наследника передать отказополучателю все наследственное имущество, что согласуется с широким содержанием принципа свободного волеизъявления в российском праве ( Кириллова, 2012).

Институт легата в России имеет, во-первых, общественное назначение, так как, как и в римском праве, он призван обеспечивать интересы близких наследодателю лиц, особенно нуждающихся в заботе после его смерти.

Заключение

Институт легата — один из древнейших юридических институтов, который был известен уже античному гражданскому праву, пройдя все этапы в своем развитии, в законодательстве Юстиниана, и предстал в виде максимально развитого института, оптимально отвечающего потребности того времени.

На основе института легата была разработана теория односторонних юридических сделок, которая вкупе с завещательным наследованием обеспечивала свободу наследодателя распоряжаться наследственным имуществом.

Популярность завещательного отказа у римлян привела к развитию норм наследования: была установлена обязательная доля, введены ограничения для уравновешивания интересов наследников, бенефициаров (легатариев и фидеомиссариев) и кредиторов наследодателя.

В отличие от римского права, где институт легата представлен различными видами, русское право усвоило лишь проклятие легата, что является основанием для создания императивного правоотношения, в котором отказополучатель приобретает право требования наследника независимо от что является предметом отказа. Поэтому российское законодательство целиком и полностью ставит завещательный отказ в зависимость от воли наследника, что, на наш взгляд, не отвечает интересам заемщика. Воспринимая сложившийся в частном римском праве институт легата, не все гарантии, делающие его привлекательным для всех причастных лиц, закреплены в наследственном праве России.

Учение римлян об отказе было ассимилировано многими последующими законами зарубежных стран (Бабаджанян и др., 2014), не исключая и России. Это еще раз подчеркивает, что развитие института легата достигло у римлян максимальной глубины и не превзойдено до настоящего времени. Современное право еще обращается к опыту римского частного права в решении принципиальных проблем.

Ссылки

- Бабаджанян Ю.Л., Кутенко Л.Ф., Возняк О.А., Шаяхметова Ю.А.Д., Мурзахметова Г.Б., Журунова М.К., Кожантаева З.К., Сыздыкова Г.А. (2014). К легатам и завещательному бремени как особым завещательным распоряжениям. Журнал Life of Science, 11 (6), 419.-422.

- Дождев Д.В. (1997). Римское частное право: Учебник для вузов. Издательская группа ИНФРА-М: Норма.

- Дождев Д. В. (ред.). (2020). Институты Гая = Gai Institutionum commentarii quattuor: текст, перевод, комментарии. Устав.

- Фролович Е.

М., Любимова Е.В. (2013). Исключительная компетенция кредиторов наследодателя. Вестник Пермского университета. Юриспруденция, 4(22), 229-234.

М., Любимова Е.В. (2013). Исключительная компетенция кредиторов наследодателя. Вестник Пермского университета. Юриспруденция, 4(22), 229-234. - Гарсия Гарридо, Массачусетс (2005 г.). Частное римское право: дела, иски, учреждения. Устав.

- Казанцева А.Е. (2018). Некоторые вопросы наследственного права. Томский государственный университет Право, 29, 114-120.

- Хвостов В. М. (1919). История римского права. Научное издательство.

- Кириллова Е. А. (2012). Значение и роль принципов наследственного права. Вестник Пермского университета. Юриспруденция, 3(17), 114-124.

- Комиссарова Е.Г., Пермяков А.В. (2016). Эволюция прав кредитора в отношениях с наследниками, принимающими наследство. Вестник Пермского университета. Юриспруденция, 32, 185–19.2.

- Копылов А.В. (2016). Завещание и дарение смерти в Древнем Риме.

Вестник Санкт-Петербургского университета. Закон, 14(4), 4-15.

Вестник Санкт-Петербургского университета. Закон, 14(4), 4-15. - Покровский И.А. (2004). История римского права. Устав.

- Ростовцева Н.В. (2016). О наследовании по праву представления. Закон. Журнал Высшей школы экономики, 3, 30–49.

- Салогубова, Е., и Зенков, А. (2018). Влияние римского права на русское гражданское право и процесс. Российский юридический журнал, 6(2), 118-133.

- Санфилиппо, К. (2007). Курс римского частного права: Учебник. Норма.

- Строгонова Т. П. (2018). Основные права и обязанности членов семьи собственника жилого помещения. Вестник Пермского университета. Юриспруденция, 42, 700-723.

Информация об авторских правах

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Об этой статье

Проблемно-теоретический аспект Анатолия Кострубы :: SSRN

Скачать эту статью

Открыть PDF в браузере

ssrn.com» data-abstract-auth=»false»/> Добавить бумагу в мою библиотеку

Делиться:

15 страниц Опубликовано: 16 марта 2020 г.

Смотреть все статьи Анатолия Кострубы

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Дата написания: 19 августа, 2019

Abstract

Институт престолонаследия представляет собой сложную систему конструктов. В зависимости от способа организации и построения целого из составных частей наблюдаются разные варианты оформления наследственного правопреемства. В свою очередь, современные социально-экономические условия значительно ускоряют жизненный цикл человека, что привлекает повышенное внимание к его правам и обязанностям, которые будут переходить по правопреемству к другим лицам — наследникам.

Поэтому основной целью статьи является проведение комплексного исследования института правопреемства в гражданском праве Украины через призму теоретически обоснованных вопросов в контексте качественных трансформаций соответствующих правоотношений и их правового регулирования. . Для достижения этой цели автор использовал законы и категории диалектики, формальные и логические приемы, средства герменевтики. Общей методологической основой статьи стал диалектический метод познания.

. Для достижения этой цели автор использовал законы и категории диалектики, формальные и логические приемы, средства герменевтики. Общей методологической основой статьи стал диалектический метод познания.

В результате исследования установлено ограничение роли функции поддержки семьи в наследственном праве Украины и развитие в нем понятия единственного наследства. Автор обосновывает вывод о том, что правопреемство отдельных объектов гражданского права либо вообще не подлежит гражданско-правовому регулированию, либо подтверждает, что наследственному праву присущ единичный характер наследования объектов гражданского права. Автор также провел исследование универсального и единичного правопреемства через призму их генезиса от правового регулирования времен Древнего Рима до наших дней.

В результате комплексного анализа обозначены наиболее актуальные вопросы в сфере правопреемства по гражданскому праву Украины, которые требуют своего поэтапного и взвешенного решения путем консолидации усилий представителей доктрины и практики с целью унификации, обновить, а как следствие – качественно реформировать правовое регулирование института наследственного правопреемства в Украине с учетом положительного опыта других государств и его постепенной апробации на национальном уровне.

М., Любимова Е.В. (2013). Исключительная компетенция кредиторов наследодателя. Вестник Пермского университета. Юриспруденция, 4(22), 229-234.

М., Любимова Е.В. (2013). Исключительная компетенция кредиторов наследодателя. Вестник Пермского университета. Юриспруденция, 4(22), 229-234. Вестник Санкт-Петербургского университета. Закон, 14(4), 4-15.

Вестник Санкт-Петербургского университета. Закон, 14(4), 4-15.