Злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ) с комментариями: понятие и виды

Упущенная выгода статья 15 ГК РФ

Упущенная выгода — это один убытков в гражданском праве. Рассматриваются особенности взыскания, доказывания и методики расчета в арбитражной практике

Читать статью

Одностороннее расторжение договора

Комментарий к проекту постановления пленума ВАС РФ о последствиях расторжения договора

Читать статью

Взыскание убытков с директора

Комментарий к постановлению пленума ВАС РФ о возмещении убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица.

Читать статью

Юридическая защита бизнеса и активов. Организация защиты

О способах защиты бизнеса и активов, прав и интересов собственников (бенефициаров) и менеджмента. Возможные варианты структуры бизнеса и компаний, участвующих в бизнесе

Читать статью

Дробление бизнеса: работа с чужими ошибками

Дробление бизнеса – одна из частных проблем и постоянная тема в судебной практике. Уход от налогов привлекал и привлекает внимание налоговых органов. Какие ошибки совершаются налогоплательщиками и могут ли они быть устранены? Читайте материал на сайте

Уход от налогов привлекал и привлекает внимание налоговых органов. Какие ошибки совершаются налогоплательщиками и могут ли они быть устранены? Читайте материал на сайте

Читать статью

Ответственность бывшего директора и учредителя

Привлечение к ответственности бывших директоров, учредителей, участников обществ с ограниченной ответственностью (ООО). Условия, арбитражная практика по привлечению к ответственности, взыскания убытков

Читать статью

Как работает программа АСК НДС-2 и способы ее обхода

АСК НДС-2 – объект пристального внимания. Есть желание узнать, как она работает, есть ли способы ее обхода, либо варианты минимизации последствий ее применения. Поэтому мы разобрали некоторые моменты с ней связанные

Читать статью

Взыскание долгов с контролирующих лиц без банкротства

Срывание корпоративной вуали – вариант привлечения контролирующих лиц к ответственности. Без процедуры банкротства. Подходит для думающих и хорошо считающих кредиторов в ситуации взыскания задолженности

Без процедуры банкротства. Подходит для думающих и хорошо считающих кредиторов в ситуации взыскания задолженности

Читать статью

Два участника в обществе с ограниченной ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью с двумя участниками: сложности принятия решений и ведения хозяйственной деятельности общества при корпоративном конфликте, исключение участника, ликвидация общества. Равное и неравное распределение долей.

Читать статью

Структурирование бизнеса как рабочий инструмент бизнеса

Структурирование бизнеса является одним из необходимых инструментов для бизнеса и его бенефициаров с целью создания условий налоговой безопасности при ведении предпринимательской деятельности. Подробнее на сайте юрфирмы «Ветров и партнеры».

Читать статью

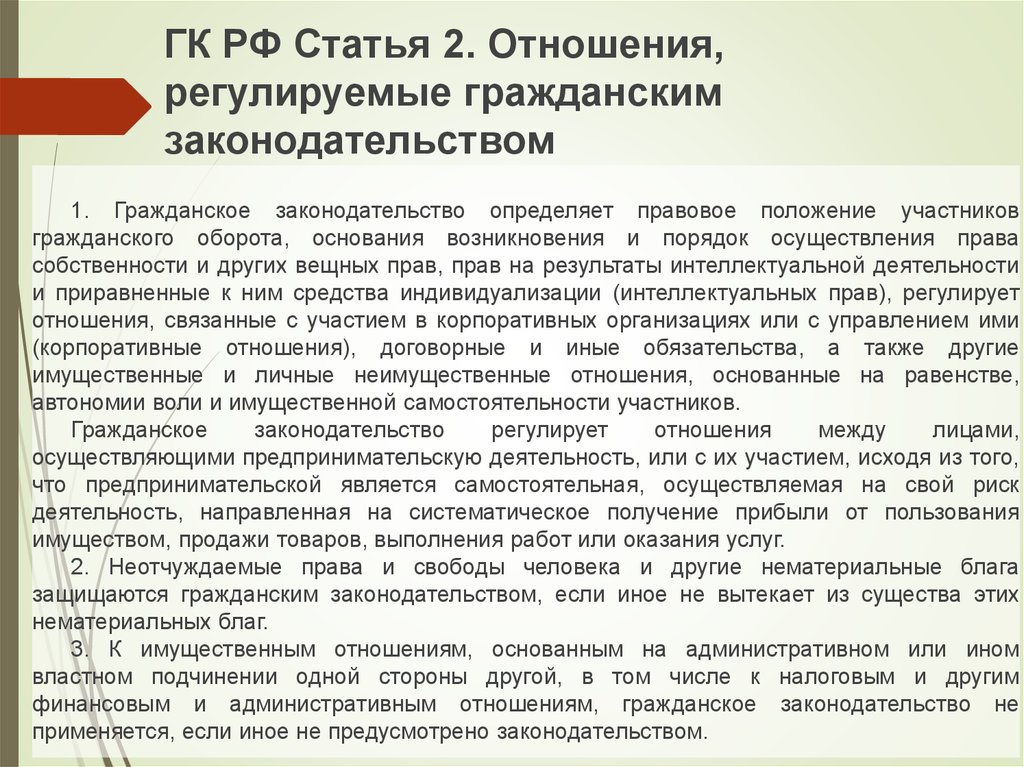

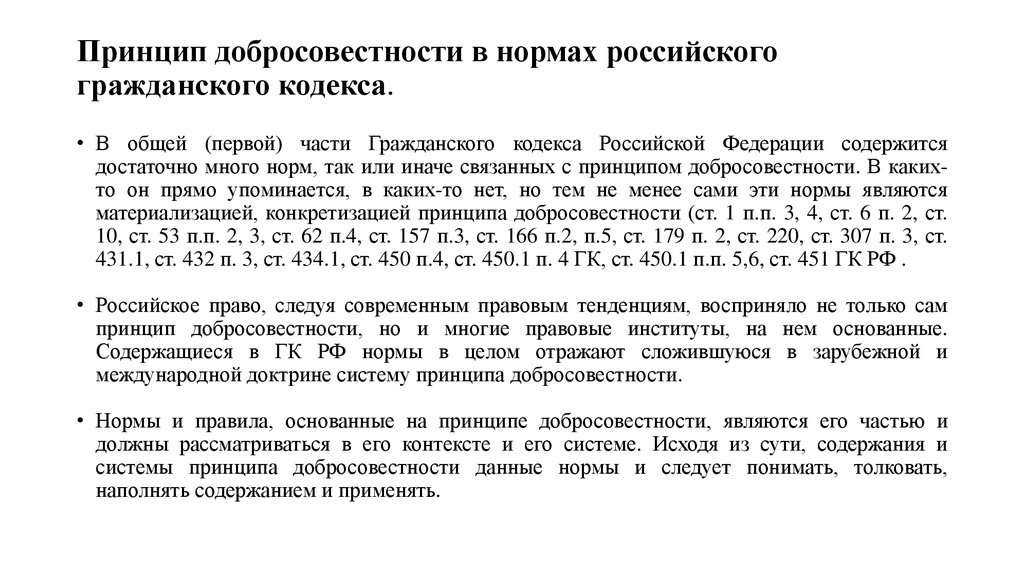

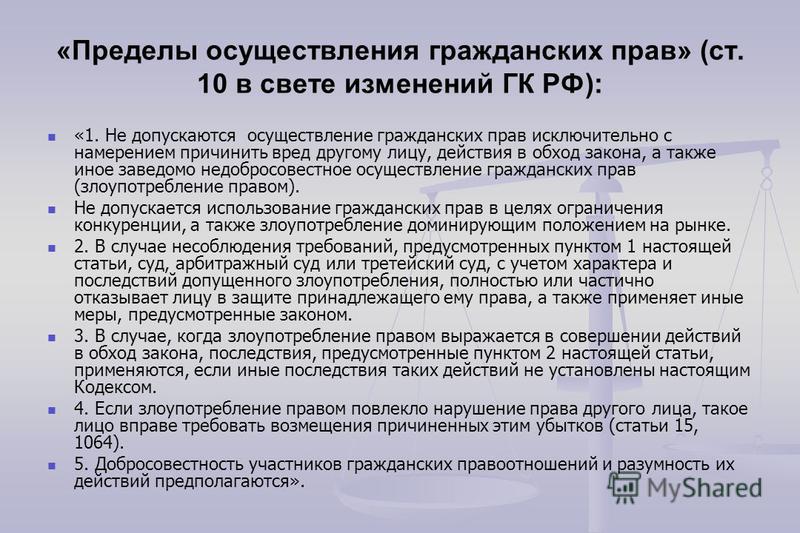

Ст. 10 ГК РФ с Комментариями 2022-2023 года (новая редакция с последними изменениями)

1. Не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

2. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.

4. Если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков.

5. Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

1. В основе института, выраженного в нормах комментируемой статьи , лежит идея справедливости закона и, как следствие — справедливости судебного решения, которая в гражданском праве не может быть в полной мере достигнута лишь формулированием справедливых, устанавливающих баланс интересов и распределяющих риски участников соответствующих правоотношений законоположений. Последнее обстоятельство напрямую связано с особенностями гражданского права, основанного на принципах диспозитивности, автономии воли, осуществления гражданских прав по усмотрению управомоченного лица, которое, участвуя в имущественном обороте, преследует собственные интересы.

Последнее обстоятельство напрямую связано с особенностями гражданского права, основанного на принципах диспозитивности, автономии воли, осуществления гражданских прав по усмотрению управомоченного лица, которое, участвуя в имущественном обороте, преследует собственные интересы.

———————————

Институт злоупотребления правом являлся предметом активных дискуссий в отечественном праве. См., например: Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права. 1916. N 6; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998; Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000; Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2002. Т. 1.

Указанные характеристики гражданско-правового регулирования делают невозможным для законодателя исчерпывающим образом описать не только все возможные варианты осуществления гражданских прав, но и сами типы указанных прав (последнее характеризует главным образом обязательственные правоотношения), а также практические ситуации, могущие возникнуть при реализации, движении правоотношения. В связи с этим лицо, осуществляя принадлежащее ему право в своих интересах, в большинстве случаев свободно в выборе конкретного способа его осуществления и руководствуется при этом общими положениями закона. Однако лицо может выбрать такой не запрещенный законом в силу указанных причин способ осуществления права, который позволит достичь ему желаемой им цели за счет или в ущерб другой стороны правоотношения. Суд при возникновении спора разрешает его на основании норм права, не запрещающих конкретный способ осуществления права, причиняющий вред третьему лицу, и выносит законное и обоснованное решение. Однако такое решение, несмотря на свою законность и обоснованность, может оказаться несправедливым, поскольку не учитывает конкретные особенности, фактические обстоятельства спора, которым закон не придает правового значения, не позволяя тем самым защитить обиженную сторону.

В связи с этим лицо, осуществляя принадлежащее ему право в своих интересах, в большинстве случаев свободно в выборе конкретного способа его осуществления и руководствуется при этом общими положениями закона. Однако лицо может выбрать такой не запрещенный законом в силу указанных причин способ осуществления права, который позволит достичь ему желаемой им цели за счет или в ущерб другой стороны правоотношения. Суд при возникновении спора разрешает его на основании норм права, не запрещающих конкретный способ осуществления права, причиняющий вред третьему лицу, и выносит законное и обоснованное решение. Однако такое решение, несмотря на свою законность и обоснованность, может оказаться несправедливым, поскольку не учитывает конкретные особенности, фактические обстоятельства спора, которым закон не придает правового значения, не позволяя тем самым защитить обиженную сторону.

Институт злоупотребления правом дает возможность суду в подобных ситуациях вынести не только законное и обоснованное, но и справедливое решение за счет придания соответствующему закону поведению лица качество незаконного поведения. Таким образом, рассматриваемый институт позволяет обеспечить справедливое разрешение спора судом.

Таким образом, рассматриваемый институт позволяет обеспечить справедливое разрешение спора судом.

Между тем достижение справедливости права с помощью конструкции злоупотребления правом имеет оборотную сторону. Во-первых, данная конструкция предоставляет судье большие возможности для усмотрения в квалификации поведения лица, соответствующего закону, как злоупотребления правом. При этом неминуемо обращение судьи к неправовым и оценочным категориям справедливости, морали, честности и порядочности. Во-вторых, злоупотребление правом вступает в противоречие с принципом правовой определенности. Лицо, осуществляя свое право, прежде всего должно руководствоваться нормами закона, регулирующими соответствующее правоотношение, а не представлением судьи об указанных морально-этических, оценочных категориях. Суд, применяя общие нормы о злоупотреблении правом, игнорирует положения закона, непосредственно регулирующего спорное правоотношение, и фактически формулирует новое положение, запрещающее конкретный тип поведения. Можно сказать, что наравне с законом образуется некое параллельное право, которое соответствующее закону поведение квалифицирует как незаконное. В этом смысле широкое применение института злоупотребления правом может привести к потере субъективным гражданским правом своей ценности.

Можно сказать, что наравне с законом образуется некое параллельное право, которое соответствующее закону поведение квалифицирует как незаконное. В этом смысле широкое применение института злоупотребления правом может привести к потере субъективным гражданским правом своей ценности.

Толкование комментируемой нормы зависит от того, чему отдает приоритет толкующее ее лицо. Если приоритет отдается справедливости судебного решения, то толкование настоящей статьи будет достаточно широким, даже расширительным, и, напротив, в случае, когда более ценной признается стабильность гражданского права, возможность в полной мере положиться управомоченному лицу на содержание норм закона, регулирующих конкретное правоотношение, толкование этой статьи будет узким, буквальным.

2. Прежде всего нуждается в определенном комментарии сам термин «злоупотребление правом». Согласно господствующей в отечественной литературе позиции под злоупотреблением правом понимается правонарушение, связанное с осуществлением управомоченным лицом права с использованием недозволенных конкретных форм осуществления права в рамках дозволенного общего типа поведения . Между тем существует и иная точка зрения, ставящая под сомнение не идею злоупотребления правом, а сам термин. В частности, М.М. Агарков указывал на то, что термин «злоупотребление правом» представляет собой соединение исключающих друг друга понятий: осуществление правом не может быть противоправным, а то, что обычно именуется злоупотреблением правом, есть выход за пределы осуществления права. Тем самым злоупотребляющее правом лицо действует не в рамках субъективного права, а стало быть, не может им злоупотреблять .

Между тем существует и иная точка зрения, ставящая под сомнение не идею злоупотребления правом, а сам термин. В частности, М.М. Агарков указывал на то, что термин «злоупотребление правом» представляет собой соединение исключающих друг друга понятий: осуществление правом не может быть противоправным, а то, что обычно именуется злоупотреблением правом, есть выход за пределы осуществления права. Тем самым злоупотребляющее правом лицо действует не в рамках субъективного права, а стало быть, не может им злоупотреблять .

———————————

Грибанов В.П. Указ. соч. С. 63.

Агарков М.М. Указ. соч. С. 366.

Данный спор, как показывает практика применения ст. 10 ГК РФ, не является исключительно терминологическим, поскольку само понятие злоупотребления правом, как будет сказано ниже, ограничивает применение идеи злоупотребления правом (в частности, формально не допускает применения комментируемой статьи 10 ГК РФ при недобросовестном исполнении обязанности).

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-89 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)

В связи с этим нелишним будет заметить, что идея справедливости закона и судебного решения может быть достигнута с помощью не только конструкции злоупотребления правом, но и общего принципа добросовестности. Последний в настоящее время отсутствует в отечественном гражданском законодательстве. Однако данное обстоятельство не мешает активному применению категории добросовестности при применении комментируемой статьи. Судебная практика очень часто оценивает действия лиц, участвующих в споре, с точки зрения их добросовестности. Происходит это главным образом в тех случаях, когда суд расширительно толкует комментируемую статью при очевидной невозможности ее буквального применения (например, в судебной практике иногда встречается указание на недобросовестное исполнение обязанности). При этом следует заметить, что категория добросовестности в контексте комментируемой статьи не связана с понятием добросовестности приобретателя (ст. ст. 234, 302 ГК). Последняя представляет собой извинительное заблуждение приобретателя в отношении наличия у него законного основания владения вещью. В этом качестве добросовестность приобретателя носит субъективный характер. Добросовестность в контексте комментируемой статьи, будучи усредненным представлением о честном, порядочном поведении обычного человека в исследуемых обстоятельствах, хотя и зависит от субъективного мнения толкующего, объективна.

Последний в настоящее время отсутствует в отечественном гражданском законодательстве. Однако данное обстоятельство не мешает активному применению категории добросовестности при применении комментируемой статьи. Судебная практика очень часто оценивает действия лиц, участвующих в споре, с точки зрения их добросовестности. Происходит это главным образом в тех случаях, когда суд расширительно толкует комментируемую статью при очевидной невозможности ее буквального применения (например, в судебной практике иногда встречается указание на недобросовестное исполнение обязанности). При этом следует заметить, что категория добросовестности в контексте комментируемой статьи не связана с понятием добросовестности приобретателя (ст. ст. 234, 302 ГК). Последняя представляет собой извинительное заблуждение приобретателя в отношении наличия у него законного основания владения вещью. В этом качестве добросовестность приобретателя носит субъективный характер. Добросовестность в контексте комментируемой статьи, будучи усредненным представлением о честном, порядочном поведении обычного человека в исследуемых обстоятельствах, хотя и зависит от субъективного мнения толкующего, объективна.

3. Пункт 1 комментируемой статьи 10 ГК РФ устанавливает две генеральные формы злоупотребления правом. Первая из них заключается в том, что лицо действует исключительно с намерением причинить вред другому лицу (так называемая шикана). Признаком шиканы является то, что лицо осуществляет право, не преследуя собственного имущественного интереса. Единственная цель осуществления права, являющегося шиканой, — причинение вреда другому лицу. При этом формально действия лица, злоупотребляющего правом в форме шиканы, всегда опираются на имеющееся у него право (в этом отличие шиканы от простого деликта). Шикана крайне редко встречается на практике. Интересный пример злоупотребления правом в форме шиканы содержится в п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 ноября 2008 г. N 127 (далее — информационное письмо N 127).

———————————

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — Вестник ВАС РФ). 2009. N 2.

Помимо шиканы возможно злоупотребление правом в иных формах. Отсюда следует, что при иных формах злоупотребления правом злоупотребляющее лицо не преследует исключительную цель причинить вред другому лицу. В таком случае злоупотребление правом в иных формах всегда связано с осуществлением права в имущественных интересах злоупотребляющего, хотя и причиняющим вред другим лицам. Данные формы злоупотребления правом, как представляется, направлены на извлечение определенных имущественных выгод в ущерб третьим лицам.

Отсюда следует, что при иных формах злоупотребления правом злоупотребляющее лицо не преследует исключительную цель причинить вред другому лицу. В таком случае злоупотребление правом в иных формах всегда связано с осуществлением права в имущественных интересах злоупотребляющего, хотя и причиняющим вред другим лицам. Данные формы злоупотребления правом, как представляется, направлены на извлечение определенных имущественных выгод в ущерб третьим лицам.

Между тем очевидно, что лицо, осуществляя право, может причинить вред третьим лицам. Однако не любое такое причинение следует рассматривать как злоупотребление правом (в частности, лицо, открывая новое предприятие, часто причиняет вред своим конкурентам). В связи с этим весьма актуальным является поиск критериев злоупотребления правом в иных формах, которые пока четко не выявлены ни судебной практикой, ни теорией.

Вместе с тем определенные подходы к толкованию комментируемой статьи все же могут быть предложены.

4. Для квалификации действий лица как злоупотребления правом необходимо наличие самого права, которым злоупотребляют. Данный вывод подтверждается и судебной практикой (п. 2 информационного письма N 127). Действительно, злоупотребляющее лицо формально всегда действует, опираясь на существующее право, при отсутствии запретов на способ его осуществления, избранный этим лицом.

Данный вывод подтверждается и судебной практикой (п. 2 информационного письма N 127). Действительно, злоупотребляющее лицо формально всегда действует, опираясь на существующее право, при отсутствии запретов на способ его осуществления, избранный этим лицом.

При применении данной правовой позиции внимания заслуживает вопрос о соотношении полномочий суда по применению комментируемой статьи и толкованию закона. Рассмотрение вопроса о допустимости применения настоящей статьи возможно, по нашему мнению, лишь в случае, когда суд на основании толкования норм закона, непосредственно регулирующих спорное правоотношение, придет к выводу о наличии у лица соответствующего субъективного гражданского права, которым оно предположительно злоупотребляет.

Данный тезис может быть проиллюстрирован следующим примером из судебной практики. Из п. 6 вышеназванного информационного письма можно сделать вывод, что суды нередко применяют комментируемую статью 10 ГК России в отношении лица, обратившегося с требованием о признании договора незаключенным. В частности, такие требования заявляются заказчиками в ответ на поданный в суд иск подрядчика с требованием о взыскании задолженности за выполненные и принятые заказчиком работы. При этом заказчики мотивируют свое требование отсутствием согласования условия о начальном сроке выполнения работ. При разрешении данного спора возможно несколько подходов.

В частности, такие требования заявляются заказчиками в ответ на поданный в суд иск подрядчика с требованием о взыскании задолженности за выполненные и принятые заказчиком работы. При этом заказчики мотивируют свое требование отсутствием согласования условия о начальном сроке выполнения работ. При разрешении данного спора возможно несколько подходов.

Так, встречаются случаи применения судами комментируемой статьи. Основанием для этого является вывод о том, что заказчик злоупотребляет правом, поскольку отсутствует реальный спор о заключенности договора, объеме долга, качестве выполненных работ. При таких обстоятельствах можно заключить, что заказчик предъявляет иск в целях освобождения от уплаты установленных договором неустоек за просрочку в оплате принятых работ, а также отказа подрядчику в иске по формальным основаниям (отсутствия долга по договору при отсутствии (незаключенности) самого договора). При этом взыскание стоимости работ по требованию о взыскании неосновательного обогащения в подобных случаях не вызывает сомнений.

Между тем рассуждения о злоупотреблении правом в данном случае возможны только при выводе о наличии оснований для признания договора незаключенным. Однако данный вывод может быть сделан только после толкования положений закона о незаключенности договора. Данные положения в принципе могут быть истолкованы как не предполагающие возможности признания исполненного договора незаключенным — стороны своими последующими действиями (в данном случае по приемке выполненных работ) восполняют недостаток волеизъявления, имевшегося на момент заключения сделки. При таком толковании договор не может быть признан не заключенным по избранному заказчиком основанию, в связи с чем возможности для применении комментируемой статьи в данном примере не находится.

Исходя из изложенного, в приведенном примере вопрос о применении норм о злоупотреблении правом можно поставить только в случае, если указанное толкование норм о заключении договоров суд признает по тем или иным причинам невозможным.

Таким образом, комментируемая статья может быть применена тогда, когда исчерпываются возможности суда по толкованию норм, непосредственно регулирующих спорное правоотношение.

5. Определенные вопросы возникают в связи с толкованием термина «право», используемого в комментируемой статье. В соответствии с наиболее распространенным мнением злоупотребить можно только субъективным гражданским правом. Последнее среди прочего характеризуется тем, что с ним корреспондирует соответствующая обязанность другой стороны правоотношения (должника в обязательстве, неопределенного круга лиц в вещном правоотношении и проч.). Между тем в гражданском праве можно выделить права, которые корреспондируют не с какой-либо обязанностью, но со связанностью другой стороны правоотношения. Такая особенность не позволяет квалифицировать подобного рода права в качестве субъективных гражданских прав (одним из вариантов квалификации этих прав является квалификация с использованием категории «секундарные права»). Примером таких прав традиционно служит право должника на выбор предмета исполнения в альтернативном обязательстве.

В связи со сказанным возникает вопрос о возможности злоупотребления подобными правами. Представляется, что применение комментируемой статьи к указанным правам вполне допустимо, поскольку и эти права осуществляются согласно общим принципам гражданского права (автономия воли, диспозитивность, действие лиц по своему усмотрению), которые, как уже было сказано, актуализируют сам комментируемый институт.

Представляется, что применение комментируемой статьи к указанным правам вполне допустимо, поскольку и эти права осуществляются согласно общим принципам гражданского права (автономия воли, диспозитивность, действие лиц по своему усмотрению), которые, как уже было сказано, актуализируют сам комментируемый институт.

К числу спорных относится и вопрос о применении института злоупотребления правом к определению правоспособности. С практической точки зрения актуальной является возможность злоупотребления правом на заключение сделки. Судебная практика (п. 9 информационного письма N 127) положительно отвечает на данный вопрос, признавая сделку, при заключении которой было допущено злоупотребление правом, недействительной (ст. ст. 168, 10 ГК). Данный вывод представляется вполне обоснованным, поскольку, как указывал М.М. Агарков, «вопрос о допустимости приобретения права стоит в зависимости от допустимости того права, которое будет приобретено» . Действительно, лишено правового смысла придание характера действительной сделке, осуществление прав из которой является неправомерным.

———————————

Агарков М.М. Указ. соч. С. 364.

6. Определенные споры возникают и в отношении допустимости применения комментируемой статьи к случаям недобросовестного исполнения обязанным лицом лежащей на нем обязанности. Термин «злоупотребление правом» очевидно исключает возможность применения положений комментируемой статьи к указанным случаям, поскольку словосочетание «злоупотребление правом в отношении исполнения обязанности» не может получить разумное обоснование. Судебная практика не выработала однозначной позиции по данному вопросу. Вместе с тем распространение комментируемой статьи и на случаи недобросовестного исполнения обязанностей является, по нашему мнению, вполне оправданным, так как в силу общих положений гражданского законодательства лица свободны в выборе не только способа осуществления права, но и исполнения обязанности. В этом смысле не вполне оправданным является ограничение на применение идеи злоупотребления правом к исполнению обязанностей. По тем же причинам в положительном смысле следует также разрешить и вопрос о допустимости применения комментируемой статьи 10 Гражданского кодекса к недобросовестному исполнению обязанностей, с которыми не корреспондируют соответствующие субъективные гражданские права. В качестве примера таких обязанностей можно привести обязанность страхователя сообщить страховщику об обстоятельствах, влияющих на размер страхового риска (ст. 944 ГК).

В качестве примера таких обязанностей можно привести обязанность страхователя сообщить страховщику об обстоятельствах, влияющих на размер страхового риска (ст. 944 ГК).

7. Применение комментируемого института права возможно только в случае, когда соответствующее право может быть осуществлено без нарушения пределов его осуществления, установленных комментируемой статьей. Иными словами, возможность применения положений этой статьи появляется только тогда, когда право может быть реализовано как добросовестно, так и нет. В случае если, например, любое осуществление права является злоупотреблением им, то нет и самого субъективного права, а следовательно, нет и злоупотребления правом. В этом смысле крайне спорным представляется разъяснение, содержащееся в п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. N 27 . В данном пункте отражается правовая позиция, в соответствии с которой требование получившего надлежащее исполнение от должника бенефициара к гаранту является злоупотреблением правом на предъявление требования к гаранту. Между тем указанное право бенефициара следует из принципа независимости банковской гарантии, в силу которой право на предъявление требования к гаранту не зависит от отношений бенефициара и должника. Применение комментируемой статьи означает, по существу, отсутствие права бенефициара на предъявление требований к гаранту при указанных обстоятельствах, осуществить его, не нарушив этой статьи, не представляется возможным. Поэтому спорной является допустимость применения комментируемой статьи к данной ситуации.

Между тем указанное право бенефициара следует из принципа независимости банковской гарантии, в силу которой право на предъявление требования к гаранту не зависит от отношений бенефициара и должника. Применение комментируемой статьи означает, по существу, отсутствие права бенефициара на предъявление требований к гаранту при указанных обстоятельствах, осуществить его, не нарушив этой статьи, не представляется возможным. Поэтому спорной является допустимость применения комментируемой статьи к данной ситуации.

———————————

СПС «КонсультантПлюс».

8. В п. 2 комментируемой статьи за злоупотребление правом предусмотрена санкция в виде отказа в защите права. В связи с этим возникает вопрос о допустимости применении данной статьи к ответчику. Строго говоря, с требованием о защите права обращается лицо, имеющее процессуальный статус истца. Отсюда можно сделать вывод, что суд вправе применить нормы о злоупотреблении правом только к нему, поскольку только ему можно отказать в защите права. Данный вывод прямо следует из комментируемой статьи.

Данный вывод прямо следует из комментируемой статьи.

Между тем реальная практика показала, что нередки случаи нарушения права лица недобросовестным осуществлением права (исполнением обязанности) другой стороной правоотношения. При предъявлении лицом, права которого нарушены недобросовестным поведением другого лица, соответствующего иска ответчик ссылается на свое формально безупречное (соответствующее закону) поведение, не способное нарушить прав и интересов истца. Неприменение комментируемой статьи в отношении ответчика оставляет его недобросовестные действия без оценки, а истца — без адекватной правовой защиты. Кроме того, представляется крайне спорным отождествление отказа в защите права и отказа в иске. Примечательно, что судебная практика исходит из допустимости применения комментируемой статьи и к ответчику. Так, в п. 5 информационного письма N 127 указано, что «…непосредственной целью названной санкции является не наказание лица, злоупотребившего правом, а защита прав лица, потерпевшего от этого злоупотребления. Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика».

Следовательно, для защиты нарушенных прав потерпевшего суд может не принять доводы лица, злоупотребившего правом, обосновывающие соответствие своих действий по осуществлению принадлежащего ему права формальным требованиям законодательства. Поэтому упомянутая норма закона может применяться как в отношении истца, так и в отношении ответчика».

9. Определенного комментария требует санкция, содержащаяся в комментируемой статье, — отказ в защите права — сама по себе.

Из сказанного в п. 8 настоящего комментария следует, что отказ в защите права не сводится к отказу в иске. В связи с этим возникает вопрос о содержании указанной санкции. В литературе данную санкцию предложено понимать условно. В частности, под ней могут скрываться отказ в конкретном способе защиты права, лишение субъективного права в целом, возложение обязанности по возмещению убытков, признание сделки недействительной . Причем данный перечень не является исчерпывающим. Такое неопределенное содержание санкции за злоупотребление правом позволяет суду принять любое решение, восстанавливающее справедливость, нарушенную злоупотреблением правом. Данный подход, безусловно, следует из описанной выше цели комментируемого института. Вместе с тем следует заметить, что буквальное прочтение комментируемой статьи не позволяет наполнить содержащуюся в ней санкцию таким широким содержанием. Судебная практика, однако, понимает данную санкцию достаточно широко (см. информационное письмо N 127).

Данный подход, безусловно, следует из описанной выше цели комментируемого института. Вместе с тем следует заметить, что буквальное прочтение комментируемой статьи не позволяет наполнить содержащуюся в ней санкцию таким широким содержанием. Судебная практика, однако, понимает данную санкцию достаточно широко (см. информационное письмо N 127).

———————————

Грибанов В.В. Указ. соч. С. 89.

10. На практике актуальным является вопрос о возможности применения комментируемой статьи 10 ГК по инициативе суда. Судебная практика исходит из возможности такого применения (п. 8 информационного письма N 127). Однако в данном разъяснении не содержится изложения правовой позиции, допускающей суду по своей инициативе применять любую санкцию за злоупотребление правом, учитывая неопределенный характер последней.

Сам по себе общий вывод Президиума ВАС РФ представляется обоснованным, поскольку суд в рамках рассмотрения конкретного требования оценивает фактические обстоятельства и определяет нормы, подлежащие применению, для разрешения спора. Очевидно поэтому, что конкретные действия истца или ответчика могут быть квалифицированы судом как злоупотребление правом по собственной инициативе.

Очевидно поэтому, что конкретные действия истца или ответчика могут быть квалифицированы судом как злоупотребление правом по собственной инициативе.

Сомнения возникают в допустимости применения тех или иных санкций за злоупотребление правом. К разрешению этого вопроса, по нашему мнению, следует подойти дифференцированно. Так, применение ряда санкций по инициативе суда невозможно, поскольку сопряжено с нарушением принципа состязательности сторон и, по существу, представляет собой принятие решения по требованию, которое не заявлялось. В качестве такой санкции можно назвать требование о возмещении убытков. Очевидно, что, если такое требование не заявлялось, суд по своей инициативе не может оценить их размер и взыскать их сумму с виновной стороны. Отказ в иске, несмотря на формальные основания для его удовлетворения в связи со злоупотреблением правом, не требует заявления соответствующего требования. Суд оценивает поведение лица на предмет соответствия комментируемой статье и принимает решение о том, что конкретный способ осуществления права, избранный истцом, не соответствует закону, что является основанием для отказа в иске.

11. В п. 1 комментируемой статьи содержится указание на то, что не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребления доминирующим положением на рынке. Вопросы недобросовестной конкуренции регулируются Федеральным законом «О защите конкуренции».

12. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает правило, в соответствии с которым в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

Из приведенных положений закона можно сделать следующие выводы.

С одной стороны, возможно толкование данной нормы как предполагающей наличие общего принципа разумного и добросовестного осуществления гражданских прав. В этом случае текст комментируемого положения направлен на возложение бремени доказывания неразумности и недобросовестности в случаях, когда закон прямо ставит защиту гражданских прав в зависимость от их разумного и добросовестного осуществления, на лицо, заявившее, что другая сторона спора осуществляет свое право неразумно и недобросовестно. Отсюда следует, что в случаях, когда закон указанной зависимости не устанавливает, действует обратная презумпция, и бремя доказывания разумности и добросовестности в осуществлении гражданских прав возлагается на лицо, осуществляющее принадлежащее ему право.

Отсюда следует, что в случаях, когда закон указанной зависимости не устанавливает, действует обратная презумпция, и бремя доказывания разумности и добросовестности в осуществлении гражданских прав возлагается на лицо, осуществляющее принадлежащее ему право.

С другой стороны, возможно иное толкование, не предполагающее наличия общего принципа разумности и добросовестности в осуществлении гражданских прав. В таком случае разумность и добросовестность в осуществлении гражданских прав имеют значение, только когда защита этих прав прямо поставлена в зависимость от разумности и добросовестности осуществления права. При этом бремя доказывания неразумности и недобросовестности возлагается на лицо, об этом заявившее. При этом, если в конкретном случае закон не устанавливает подобной зависимости, лица могут осуществлять свои права неразумно и недобросовестно.

Между тем надо сказать, что в полной мере ни одно из приведенных толкований не получило развития на практике. И в целом п. 3 комментируемой статьи 10 ГК РФ крайне редко применяется судами, поскольку в силу процессуального законодательства действует общее правило о том, что бремя доказывания лежит на лице, ссылающемся на те или иные обстоятельства (в том числе на неразумность и недобросовестность осуществления права в ситуации, когда защита права поставлена законом в указанную выше зависимость).

«Ремдесивир» | SpringerLink

Верховный Суд Российской Федерации […] установлен

31 декабря 2020 года Правительство Российской Федерации издало распоряжение № 3718-р (далее — Распоряжение), в соответствии с которым Акционерное общество «Фармасинтез» разрешено использовать изобретения, защищенные евразийскими патентами № EA025252, EA025311 и EA029712, принадлежащими Gilead Sciences, Inc. (США), евразийскими патентами № EA020659 и EA032239, принадлежащими Gilead Science Сноска 1 Inc. (США), а также евразийский патент № EA028742, принадлежащий ООО «Гилеад Фармэссет» (США) (далее – соответственно «изобретения», «патенты» и «патентообладатели») сроком на один год без согласия патентообладатели на обеспечение населения Российской Федерации препаратами с международным непатентованным названием «Ремдесивир» (пункт 1 Сноска 2 ).

Gilead Pharmasset LLC (США) и Gilead Sciences Inc. (США) (далее «административные истцы») обратились в Верховный Суд Российской Федерации с административным иском об оспаривании Приказа, ссылаясь на его противоречие положениям ст. . 7, 1229, 1231, 1360 ГК РФ, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, Евразийской патентной конвенции, подписанной 9 сентября 1994 г. в Москве, и Конвенции по охране промышленной собственности, подписанной 20 марта 1883 г. в Париже. По мнению административных истцов, Приказ принят не был. в интересах, указанных в ст. 1360 ГК РФ (редакция, действовавшая на момент принятия Приказа), при отсутствии условий крайней необходимости, в целях, не соответствующих целям обеспечения безопасности государства, а потому необоснованно нарушает их права и законные интересы, в частности причиняет убытки в виде упущенной выгоды, связанные с производством и поставкой лекарственного средства без согласия патентообладателей.

. 7, 1229, 1231, 1360 ГК РФ, ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, Евразийской патентной конвенции, подписанной 9 сентября 1994 г. в Москве, и Конвенции по охране промышленной собственности, подписанной 20 марта 1883 г. в Париже. По мнению административных истцов, Приказ принят не был. в интересах, указанных в ст. 1360 ГК РФ (редакция, действовавшая на момент принятия Приказа), при отсутствии условий крайней необходимости, в целях, не соответствующих целям обеспечения безопасности государства, а потому необоснованно нарушает их права и законные интересы, в частности причиняет убытки в виде упущенной выгоды, связанные с производством и поставкой лекарственного средства без согласия патентообладателей.

[…] [В]ерховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения административного иска.

Доводы административных истцов о том, что Приказ принят не в интересах, указанных в ст. 1360 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент принятия Приказа), и противоречит положениям ГК РФ [и] Конституции РФ, основаны на ошибочном толковании правовых норм.

Конституция Российской Федерации с учетом того, что Российская Федерация как демократическое правовое государство обеспечивает признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина, единообразие статуса личности на всей его территории, а также защиту иных конституционных ценностей, и предполагая, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других людей (ч. 3 ст. 17), предусматривает возможность ограничения прав и свобод в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, для обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. ст. 55).

При определении критериев допустимости ограничений конституционных прав и свобод Конституционный Суд Российской Федерации указал, что цели таких ограничений должны быть не только юридически, но и социально обоснованы, а сами ограничения должны соответствовать этим цели и отвечают требованиям справедливости; если федеральным законом допустимо ограничение того или иного права в соответствии с конституционно утвержденными целями, должны применяться только не чрезмерные, а необходимые и строго обусловленные этими целями меры; общественные интересы, перечисленные в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ могут быть оправданы правовые ограничения прав и свобод только в том случае, если они адекватны общественно необходимому результату; в ходе правового регулирования недопустимо искажение самой сущности конституционных прав или свобод, а цели (задачи) рациональной организации деятельности органов власти сами по себе не могут служить основанием для ограничения прав и свобод (Постановления от 22 июня 2010 г. № 14-П, от 13 июля 2010 г. № 16-П и др.)

55 (ч. 3) Конституции РФ могут быть оправданы правовые ограничения прав и свобод только в том случае, если они адекватны общественно необходимому результату; в ходе правового регулирования недопустимо искажение самой сущности конституционных прав или свобод, а цели (задачи) рациональной организации деятельности органов власти сами по себе не могут служить основанием для ограничения прав и свобод (Постановления от 22 июня 2010 г. № 14-П, от 13 июля 2010 г. № 16-П и др.)

В силу ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной в Риме 4 ноября 1950 г., ограничение должно быть предусмотрено законом и быть необходимым в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благополучия -бытие страны, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Статья 6 Сиракузских принципов о толковании Сноска 3 об ограничениях и отступлениях от Международного пакта о гражданских и политических правах (1985 г. ) (далее «Сиракузские принципы») гласит, что никакие ограничения не должны применяться для какой-либо цели, кроме той, для которой они были введены.

) (далее «Сиракузские принципы») гласит, что никакие ограничения не должны применяться для какой-либо цели, кроме той, для которой они были введены.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 1 ст. 1231) имеют обязательную силу на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, действующими на территории Российской Федерации, признаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации (ст. 1346).

Лица, не являющиеся обладателями исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (правообладатели), по общему правилу не вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК РФ Российской Федерации). При этом в порядке исключения Кодекс устанавливает ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением их права на вознаграждение (п. 5 ст. 1229Гражданского кодекса Российской Федерации).

1 ст. 1229 ГК РФ Российской Федерации). При этом в порядке исключения Кодекс устанавливает ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохранением их права на вознаграждение (п. 5 ст. 1229Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно ст. 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 107-ФЗ) Правительство Российской Федерации вправе в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства , защиты жизни и здоровья граждан, принимать решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, уведомляя его об этом в кратчайшие сроки и выплачивая ему соразмерное вознаграждение (пункт 1). Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации (пункт 2).

Внесение изменений Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 107-ФЗ в ст. 1360 ГК РФ, указав, что она применяется дополнительно в целях защиты жизни и здоровья граждан, по существу не изменила своего прежнего смыслового содержания.

Законодатель, внеся соответствующие изменения в указанную норму, разъяснил случаи, в которых Правительство Российской Федерации вправе в интересах обороны и безопасности разрешать использование изобретения, полезной модели или промышленного конструкции без согласия патентообладателя, без расширения перечня оснований для принятия решения по сравнению с ранее установленными.

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности является исключением из патентной монополии.

Ограничение исключительных прав, закрепленное ст. 1360 ГК РФ не является случаем безвозмездного (безвозмездного) использования объекта патента. Выдача Правительством Российской Федерации разрешения на использование запатентованного объекта без согласия патентообладателя влечет за собой выплату последнему соразмерного вознаграждения.

В отличие от принудительного лицензирования, представляющего собой заключение договора в обязательном порядке (ст. 1362 ГК РФ), использование запатентованного объекта в интересах национальной безопасности осуществляется на безвозмездной основе — договорная основа: разрешение на использование изобретения дается не патентообладателем (и суд не обязывает патентообладателя дать согласие) и государством. При этом разрешение на использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности дается без согласия патентообладателя, который лишь уведомляется о данном разрешении в кратчайшие сроки.

Правомерность решения об осуществлении такого использования запатентованного объекта может быть обжалована в суд, а также решения о выплате компенсации в связи с использованием запатентованного объекта, что создает определенную защиту права патентообладателя.

Положения ст. 1360 ГК РФ соответствуют положениям ст. 31 Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (далее «Соглашение ТРИПС») (заключено в Марракеше 15 апреля 1994) и соответствуют Сиракузским принципам.

Сиракузские принципы определяют, что стремление к охране здоровья населения может служить основанием для ограничения определенных прав, если государству необходимо принять меры для устранения серьезной угрозы здоровью населения или отдельных лиц. Такие меры могут быть направлены непосредственно на предотвращение заболевания или угрозы физическому здоровью, либо на обеспечение ухода за больными или ранеными. Должное внимание следует уделять международным стандартам здравоохранения, принятым Всемирной организацией здравоохранения (iv). Национальная безопасность относится к защите существования нации или ее территориальной целостности или политической независимости от силы или угрозы силой (vi).

При осуществлении правового регулирования указанных отношений федеральный законодатель учитывает положения международных договоров, участницей которых является Российская Федерация, в том числе Конвенции по охране промышленной собственности, Евразийской патентной конвенции и Соглашения ТРИПС .

Соглашение ТРИПС, регулирующее вопросы признания и охраны основных объектов интеллектуальной собственности, в ст. 31 предусматривает, что законодательством государства-члена может быть разрешено использование запатентованного объекта без разрешения правообладателя в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или иных обстоятельств крайней необходимости при соблюдении ряда условий.

Положения Федеральных законов от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утв. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Стратегия развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации № 254 от 6 июня 2019 г.предусматривать, что национальная безопасность включает в себя оборону страны, а также иные виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, в том числе личную безопасность.

В силу абз. 2 ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» охрана здоровья граждан представляет собой систему мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического) характера, осуществляемые органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, [ и] граждан на профилактику заболеваний, сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долгой активной жизни, оказание ему медицинской помощи.

В указанном Федеральном законе к основным принципам охраны здоровья относятся соблюдение прав граждан в области охраны здоровья и обеспечение государственных гарантий, связанных с этими правами, ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организации по обеспечению прав граждан в области охраны здоровья (пункты 1 и 5 статьи 4).

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, определяется Международными медико-санитарными правилами (2005 г.) как чрезвычайное событие, которое: (i) представляет риск для здоровья населения других государств в результате международного распространения болезни и (ii) может потребовать скоординированных международные ответные меры. Риск для общественного здравоохранения означает вероятность события, которое может неблагоприятно повлиять на здоровье населения, с акцентом на такое событие, которое может распространиться на международном уровне или может представлять серьезную и непосредственную опасность [пп. 55-57, 59, Изобразительное искусство. 1(1)].

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения присвоила эпидемиологической ситуации, вызванной вспышкой коронавирусной инфекции, статус международной опасности и объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.

На момент издания оспариваемого акта Правительство Российской Федерации располагало данными о том, что COVID-19 характеризуется высоким уровнем контагиозности, тяжелым течением заболевания, особенно среди пациентов групп риска, и высокой летальностью показатель.

В соответствии с пунктом 72 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, подпунктами 6 и 7 пункта 23 Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на период до 2025 года угрозы национальной безопасности в к области общественного здравоохранения относятся возникновение эпидемий и пандемий; риск осложнения эпидемиологической ситуации на фоне неблагоприятной обстановки в зарубежных странах по ряду новых и опасных инфекционных заболеваний; риск новых инфекций, вызванных неизвестными возбудителями; [и] занос инфекционных и паразитарных болезней, редких или ранее не встречавшихся на территории Российской Федерации.

Как следует из содержания Приказа, использование Акционерным обществом «Фармасинтез» изобретений, охраняемых евразийскими патентами, принадлежащих административным заявителям, без согласия патентообладателей допускается сроком на 1 год при условии оплаты пропорциональной компенсации патентообладателям. Объем и срок использования изобретений ограничены целью, указанной в Приказе, а именно обеспечение населения Российской Федерации лекарственными средствами с международным непатентованным названием «Ремдесивир», что следует из текста Приказа.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 25 декабря 2020 г. № 49-П, выбор правовых средств, направленных на защиту жизни и здоровья граждан в ситуациях, связанных с распространение болезней, по общему правилу, находится на усмотрении законодателя, а если такие правовые средства носят характер мер, ограничивающих иные права, то на усмотрение федерального законодателя, поскольку российская правовая система обеспокоенный. В то же время отсутствие адекватного по своему содержанию и предусмотренным мерам правового регулирования чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью граждан, несмотря на то, что такая угроза является реальной и безусловной, не может служить оправданием бездействия органами государственной власти для предотвращения и сокращения случаев смерти и тяжелых заболеваний. Такое бездействие означало бы отстранение государства от выполнения его важнейшей конституционной обязанности — признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, и, по сути, привело бы к игнорированию такой обязанности в силу чисто формального толкования конституционный принцип законности (ст. 2 и 18 Конституции РФ), без учета того, что интересы защиты жизни и здоровья граждан при определенных обстоятельствах могут преобладать над ценностью сохранения обычного правовой режим осуществления других прав и свобод.

2 и 18 Конституции РФ), без учета того, что интересы защиты жизни и здоровья граждан при определенных обстоятельствах могут преобладать над ценностью сохранения обычного правовой режим осуществления других прав и свобод.

Необходимость защиты жизни и здоровья граждан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникновения и осуществления мероприятий по борьбе с эпидемиями и ликвидации их последствий – с учетом того, что жизнь человека является высшей конституционной ценностью, без которых реализация гражданских, экономических, социальных и иных прав становится во многом бессмысленной, — предполагает принятие таких правовых актов, которые не исключают возможности ограничения прав и свобод человека, но лишь в той мере, в какой это соответствует поставленным целям, при соблюдении требований соизмеримости и соразмерности.

Таким образом, несмотря на доводы административных истцов о нарушении их прав и свобод, Приказ издан в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в зарубежных странах, характеризующейся стремительным распространением COVID-19, с учетом с учетом официального признания Всемирной организацией здравоохранения распространения COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, частью которой является защита человека жизнь и здоровье.

Иная оценка административным истцом обстоятельств дела, связанных с крайней необходимостью и интересами национальной безопасности, которая отличается от правовой позиции административного ответчика, не свидетельствует о незаконности и необоснованности оспариваемого Постановления, принятого Правительством Российской Федерации в конкретных условиях в соответствии с требованиями законодательства и реальной угрозой здоровью населения.

Вопреки утверждениям административных истцов, Приказ не противоречит положениям Евразийской патентной конвенции и Конвенции об охране промышленной собственности.

В силу п. 1 ст. 1 Евразийской патентной конвенции, договаривающиеся государства сохраняют за собой полный суверенитет в отношении развития своих национальных систем охраны изобретений. Принудительные лицензии на использование евразийского патента третьими лицами, действующие на территории этого государства, могут быть выданы компетентным органом [учрежденного] Договаривающегося государства в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности (пункт 1 ст. ст. 12).

ст. 12).

На основании указанных положений в рамках Евразийской патентной конвенции принудительное лицензирование также отнесено к компетенции договаривающихся государств.

Кроме того, Европейский суд по правам человека постановил, что вопросы политики в области здравоохранения, в принципе, относятся к компетенции национальных органов власти, которые лучше других способны оценивать приоритеты, использование ресурсов и социальные потребности. В этом отношении национальные органы несут основную ответственность за первоначальное установление и оценку справедливого баланса между необходимостью вмешательства в общественные интересы и соблюдением прав личности. Соответственно, при принятии законодательства, направленного на уравновешивание конкурирующих интересов, государства в принципе должны иметь возможность определять средства, которые они считают наиболее подходящими для достижения цели этих интересов. Вопросы политики в области здравоохранения, в принципе, находятся в компетенции национальных властей, которые могут наилучшим образом оценить приоритеты, использование ресурсов и социальные потребности. Пределы усмотрения государства-ответчика обычно будут широкими, если необходимо найти баланс между конкурирующими частными и общественными интересами или конвенционными правами (см. решение в Христозов и другие против Болгарии , №№ 47039/11 и 358/12, абз. 119, ЕСПЧ 2012 г.; решение по делу Evans v the United Kingdom [GC], № 6339/05, пар. 75, ЕСПЧ 2007-I).

Пределы усмотрения государства-ответчика обычно будут широкими, если необходимо найти баланс между конкурирующими частными и общественными интересами или конвенционными правами (см. решение в Христозов и другие против Болгарии , №№ 47039/11 и 358/12, абз. 119, ЕСПЧ 2012 г.; решение по делу Evans v the United Kingdom [GC], № 6339/05, пар. 75, ЕСПЧ 2007-I).

В свою очередь Приказ не ограничивает оборот запатентованного лекарственного препарата «Веклури» и не препятствует хозяйственной деятельности административных истцов на территории Российской Федерации, в том числе через стратегического партнера – Акционерное общество «Фармстандарт».

Иные доводы административных истцов, связанные с несогласием с конкретными действиями ФАС и Минздрава России, в том числе по регистрации лекарственного препарата и установлению цены, не относятся к содержанию Приказа и могут быть рассмотрены в обычном порядке при обжаловании таких решений, действий (бездействия) административным истцом.

Поскольку оспариваемый акт, принятый уполномоченным органом государственной власти в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, не противоречит нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу, Сноска 4 носит исключительно временный характер, направлена на обеспечение населения Российской Федерации лекарственными средствами, [и] не нарушает прав и законных интересов административных истцов в указанных ими аспектах, исковое заявление административного иска не подлежит удовлетворению в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

На основании ст. 175–180, 227 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации принято решение:

об отказе в удовлетворении административного искового заявления ООО «Гилеад Фармэссет» (США), Gilead Sciences Inc. ( США) об оспаривании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 3718-р.

№ 3718-р.

Решение может быть обжаловано в апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в месячный срок со дня его принятия в окончательной форме.

Защита собственного имиджа по российскому законодательству и судебной практике | Журнал права и практики в области интеллектуальной собственности

Фильтр поиска панели навигации Journal of Intellectual Property Law & PracticeЭтот выпускПраво интеллектуальной собственностиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Journal of Intellectual Property Law & PracticeЭтот выпускПраво интеллектуальной собственностиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Статья журнала

Получить доступ

Дарья Гржимек

Дарья Гржимек

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Журнал законодательства и практики в области интеллектуальной собственности

, страницы 19–23, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz159

, страницы 19–23, https://doi.org/10.1093/jiplp/jpz159Опубликовано:

31 декабря 2019 г.

Фильтр поиска панели навигации Journal of Intellectual Property Law & PracticeЭтот выпускПраво интеллектуальной собственностиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Journal of Intellectual Property Law & PracticeЭтот выпускПраво интеллектуальной собственностиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Раздел выдачи:

Пункт практики

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Вход через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- Находясь на сайте общества, используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.

, страницы 19–23, https://doi. орг/10.1093/jiplp/jpz159

, страницы 19–23, https://doi. орг/10.1093/jiplp/jpz159