О вопросе подведомственности гражданских дел в свете Определения Верховного Суда от 15 января 2013 г. N 5-КГ12-84.

Летов Никита Андреевич. О вопросе подведомственности гражданских дел в свете Определения Верховного Суда от 15 января 2013 г. N 5-КГ12-84.

Основательное и взвешенное регулирование нормативно-правовой системой осуществления субъектов властных отношений полномочий по реализации властных функций, а также следование органов публичной власти установленной компетенции есть важнейшая гарантия соблюдения принципа законности. Сам принцип состоит из двух элементов:

1) закрепление властных полномочий, то есть меры дозволенного воздействия,

2) закрепление подведомственности, другими словами, указание границ распространения власти указанного субъекта, соответственно его полномочиям.

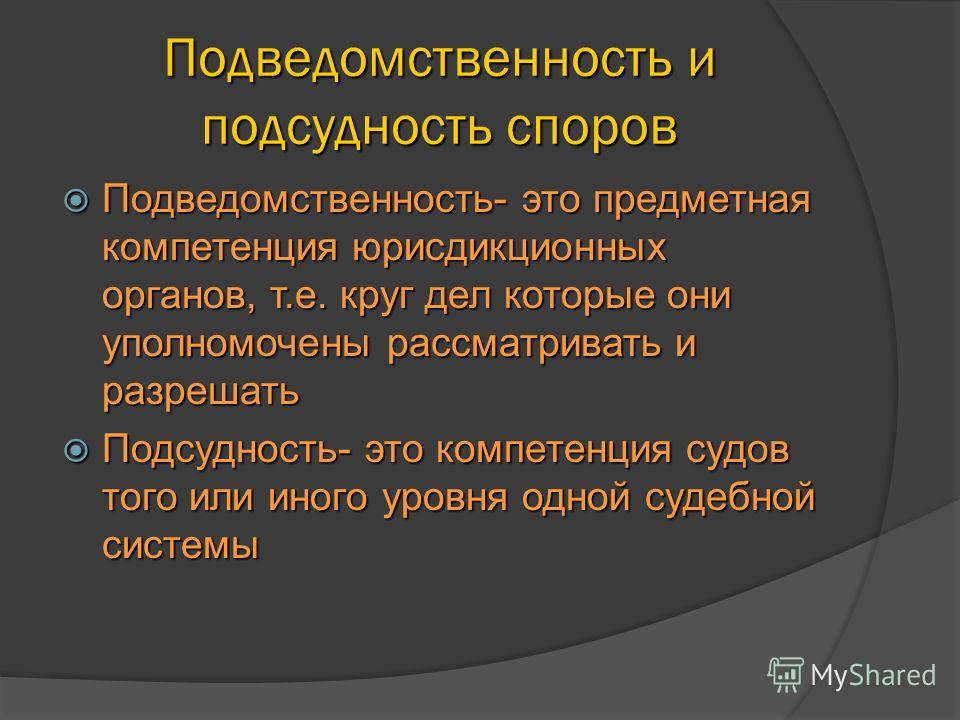

Таким образом, подведомственность является непременным элементом осуществления власти как таковой, поскольку ее [подведомственность] можно назвать своего рода правовой формой разделения труда по осуществлению властных полномочий.

Разрешение юридических коллизий, споров, возложено по большей части на судебную власть, которая выделяет суды различных инстанций с различными компетенциями, продолжая реализацию принципа законности. Все это неслучайно, поскольку юридические дела характеризуются значительным многообразием, и задача компетентного рассмотрения широкого массива споров является ключевой при решении вопроса об эффективном и справедливом разбирательстве.

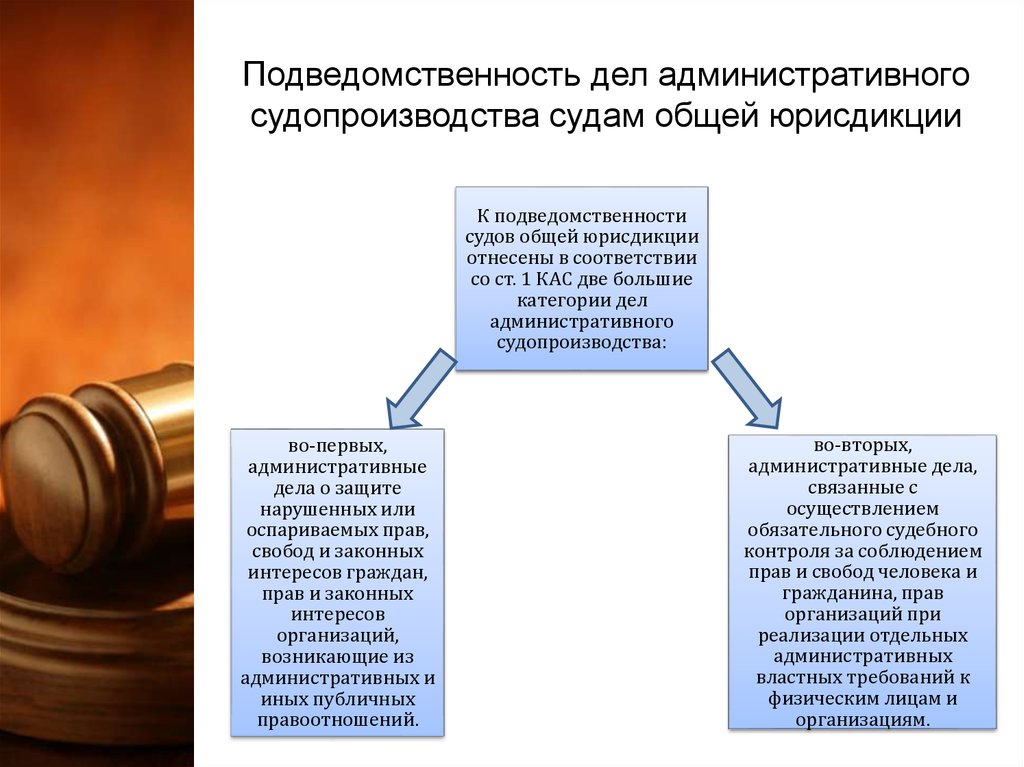

При этом, деятельность по рассмотрению и разрешению споров, которые возникают из широкого спектра правоотношений, возможна не только со стороны государственных судов, но и со стороны иных субъектов (административные органы, третейские суды). А поскольку массив юридических дел отличается значительным многообразием, то указанные органы должны обладать специальными знаниями, навыками и правомочиями для справедливого разрешения спора и устранения конфликта интересов.

Именно по этой причине еще в дореволюционной правовой системе были обозначены границы деятельности, в рамках которых юрисдикционным органам «предоставлено право и вместе с тем вменено в обязанность совершать определенные действия. Этот круг деятельности, — пишет Васьковский Е.В., — называется компетенцией».[1] В связи с этим, главной задачей института подведомственности является определение компетентного органа для передачи ему на разрешение юридического спора, исходя из его характера и содержания.

Этот круг деятельности, — пишет Васьковский Е.В., — называется компетенцией».[1] В связи с этим, главной задачей института подведомственности является определение компетентного органа для передачи ему на разрешение юридического спора, исходя из его характера и содержания.

Стоит отметить, что дореволюционное русское законодательство института «подведомственности» не знало, и довольно часто термины «подведомственность», «подсудность», «компетенция», «юрисдикция» употреблялись в качестве синонимов, что в настоящее время не является верным.[2] Полагаем, что для правильного формулирования определения института подведомственности, стоит провести разграничение с указанными выше смежными понятиями.

Юрисдикция (лат. Jurisdictio — судопроизводство) определяется как совокупность правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и решать дела,[3] а также оценивать действия субъекта права с позиции правомерности, применять юридические санкции к виновным лицам. Таким образом, подведомственность определяет наличие или отсутствие юрисдикционной власти государственных органов, необходимой для решения конкретного спора.

Таким образом, подведомственность определяет наличие или отсутствие юрисдикционной власти государственных органов, необходимой для решения конкретного спора.

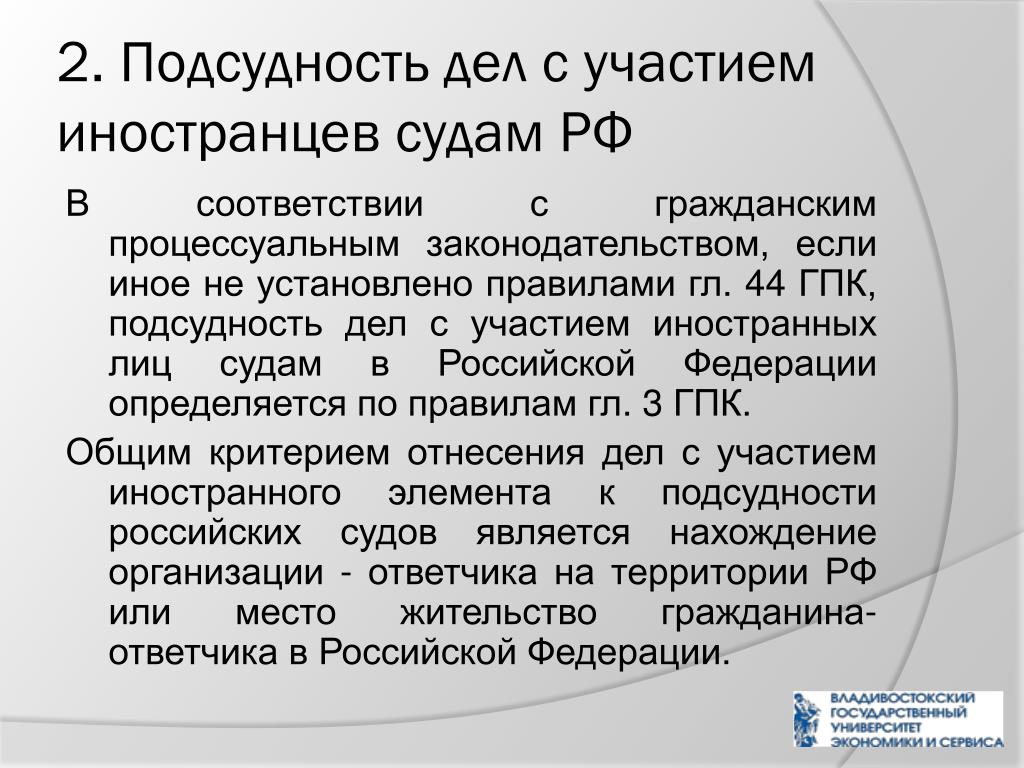

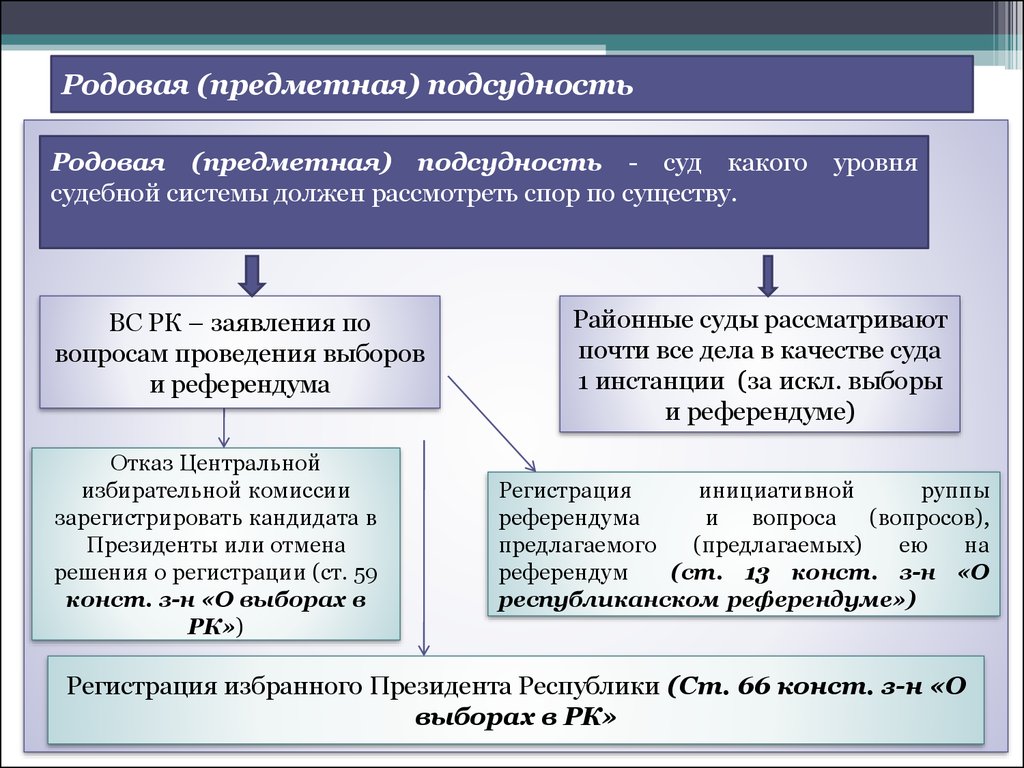

Подсудность — институт, регулирующий относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы для их рассмотрения по первой инстанции.[4] Она подразделяется на родовую (когда дело относится к ведению того или иного звена судебной системы, в зависимости от субъектного состава, характера гражданского дела) и территориальную (когда признак территории функционирования суда позволяет определять, какому из однородных судов подсудно данное дело). Подсудность является более специальным институтом по отношению к подведомственности, поскольку именно подведомственность обуславливает наличие подсудности правового спора.[5]

Компетенция (лат. Competentio — подхожу) представляет собой круг полномочий, предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу. [6] Характеристика связи между объектом, на который направленны установленные полномочия, и самим полномочием обуславливает разницу между компетенцией и подведомственностью. Так, если компетенция определяет наличие у конкретного органа полномочий на разрешение определенного круга вопросов, то подведомственность призвана определить тот круг юридических дел, на который указанный орган может направить свои полномочия.[7]

[6] Характеристика связи между объектом, на который направленны установленные полномочия, и самим полномочием обуславливает разницу между компетенцией и подведомственностью. Так, если компетенция определяет наличие у конкретного органа полномочий на разрешение определенного круга вопросов, то подведомственность призвана определить тот круг юридических дел, на который указанный орган может направить свои полномочия.[7]

Советская доктрина определяла указанный в законодательстве (впервые в истории отечественного права) институт подведомственности, как распределительный механизм, действие которого «обеспечивается путем указания в законе на определенные критерии, в зависимости от которых конкретные дела поступают на разрешение указанных в законе органов».[8]

Подобный подход является актуальным и в настоящее время. Так, Филиппова П.М., Коваленко А.Г., Мохова А.А. отмечают, что правовое понятие подведомственности в процессуальном праве заключено в установлении предметной компетенции государственных судов, третейских судов, органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров, нотариата, а также прочих органов государства и организаций, имеющих право рассматривать и разрешать отдельные правовые вопросы. [9]

[9]

Стоит обратить внимание, что указанный выше подход к определению подведомственности представляет собой широкое, общепринятое понимание подведомственности. Наряду с ним существует понимание в узком, специальном значении. В связи с этим, следует выделить ряд основных сложившихся в процессуальной доктрине точек зрения. Мартемьянов В.С.[10], Швейцер Д.В.[11], Гурвич М.А.[12] полагают, что подведомственности более свойственно определяться с позиции компетенции юрисдикционного органа. Жилин Г.А. указывает, что подведомственность дела суду соответствует правоспособности этого органа на рассмотрение и разрешение определенных гражданских дел.[13] Жуйков В.М. считает, что подведомственность является предпосылкой на реализацию права на обращение в суд [14], а также представляет собой правовой институт, определяющий ту или иную форму защиты права.

Таким образом, можно констатировать существование трех основных позиций о природе подведомственности: подведомственность, как институт материального права, процессуального права и обладание смешанной материально-процессуальной природы. [15]

[15]

Довольно интересным в данном дискурсе представляется Определение Верховного Суда от 15 января 2013 г. N 5-КГ12-84, в котором выявлена сложность правильного определения подведомственности гражданских дел.

Из фабулы дела следует, что ответчики (физическое и юридическое лица), совершив спорные сделки, преследовали цель получить страховое возмещение по вкладу физического лица в условиях очевидной неплатежеспособности банка, в связи с чем АСВ обратилось в Таганский районный суд с требованиями признать договор банковского вклада между ответчиками, а также последовательные действия по уменьшению остатка по счету юридического лица и увеличению остатка по счету физического лица ничтожными сделками, применить последствия недействительности ничтожных сделок. Однако определением судьи Таганского районного суда г. Москвы от 19.10.2011 г. и определением Московского городского суда от 22.02.2012 г., подтвердившим позицию районного суда, в принятии указанного искового заявления Агентства было отказано, из-за неподведомственности, по мнению судов, спора суду общей юрисдикции. В связи с несогласием с данной позицией, АСВ обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой.

В связи с несогласием с данной позицией, АСВ обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой.

Суть разногласия заключается в том, что Таганский районный суд и Московский городской суд, решая вопрос об определении подведомственности, сочли (исходя из их аргументации), что в данном деле присутствует 1) особый субъектный состав (участие в споре кредитной организации в качестве ответчика и государственной корпорации в качестве истца), 2) экономический характер возникших правоотношений, а также 3) факт открытого конкурсного производство в связи с банкротством банка, что указывает на то, что дело подлежит рассмотрению в порядке арбитражного судопроизводства, с чем не согласился Верховный суд.

Свою позицию Таганский районный суд и Московский городской суд аргументировали тем, что подведомственность данного дела арбитражным судам определена в соответствии с ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, п. 6 ст. 33 АПК РФ, ст. 50.1, п.п.3 п.1 ст. 50.10, Федерального закона от 25.02.1999 N 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», ст. 61.3, 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

61.3, 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Верховный суд отменил определения судов, ввиду того, что требования, предъявляемые АСВ к физическому лицу, подведомственны суду общей юрисдикции и неотделимы от требований, предъявляемых к соответчикам, в следствии чего дело надлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, что следует ч. 4 ст. 22 ГПК РФ.

Следуя логике Верховного суда, основанием применения указанной коллизионной нормы при определении подведомственности является отсутствие статуса индивидуального предпринимателя у ответчика – физического лица. Кроме того, заключенный между ним и банком договор вклада не ведет к таким последствиям, как уменьшение конкурсной массы обанкротившегося банка, изменению очередности кредиторов по делу о банкротстве или иного воздействия на их права и интересы. Факт банкротства банка также не может стать (по мнению ВС РФ) квалифицирующим, ввиду того, что мотивом действий ответчиков предполагалось получение неосновательного обогащения в форме страхового возмещения, а не достижение целей, указаных в ст. 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Таким образом, критерии, на которые ориентировались суды первой и второй инстанций являются опровержимыми и не релевантными для данного дела.

63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Таким образом, критерии, на которые ориентировались суды первой и второй инстанций являются опровержимыми и не релевантными для данного дела.

На наш взгляд, одной из причин серьезных затруднений, возникающих при разграничении компетенции в сфере гражданской юрисдикции между СОЮ и АС, является несовершенство законодательства, закрепляющего правила определения судебной подведомственности. Согласно правовым позициям Конституционного Суда РФ право каждого на судебную защиту означает, в частности, что рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, а не произвольно выбранным судом; признание же суда законно установленным требует, чтобы его компетенция по рассмотрению данного дела определялась законом заранее ясно и недвусмысленно [16] общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми правоприменителями [17]. Однако установленные законом правила разграничения компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей и арбитражной юрисдикции далеко не всегда отвечают принципу правовой определенности.

Однако установленные законом правила разграничения компетенции по рассмотрению и разрешению гражданских дел между судами общей и арбитражной юрисдикции далеко не всегда отвечают принципу правовой определенности.

В рассматриваемом определении N 5-КГ12-84, ВС РФ указал на характер спорных правоотношений и их субъектный состав, в качестве основных критериев разграничения компетенции между судом общей юрисдикции и арбитражным судом.

Данные критерии безусловно должны учитываться в совокупности. Так, например, наличие статуса юридического лица у стороны спора само по себе не дает оснований для передачи возникшего между ними спора в арбитражный суд, если этот спор не является экономическим, не относится к сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Следовательно, что для определения подведомственности (как распределительного механизма юридических дел между различными юрисдикционными органами), конкретного спора, следует исходить из совокупности следующих критериев: статус участников спора, характер спора, а также содержание и правовая связь между юридическим делом и юрисдикционным органом, чья компетенция должна быть установлена в нормативном порядке.

Однако важно отметить сохранение риска неверного определения подведомственности спора в пограничных ситуациях. В доктрине отмечается[18], что зачастую арбитражное процессуальное законодательство ошибочно отождествляет право на обращение в суд с самой судебной защитой и правом на неё.

В частности, арбитражный суд в соответствии с формальными требованиями АПК РФ обязан принять к своему производству даже явно неподведомственное дело, и лишь в судебном заседании прекратить производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК), что влечёт риск истечения сроков исковой давности, течение которых не прерывается при нарушении установленного порядка обращения с иском. Данный фактор (даже при реализации права на обращение в суд с иском) может привести к утрате самой возможности реализовать право на судебную защиту, тем самым ответственность за неурегулированность института подведомственности перекладывается с органов государства на лицо – носителя субъективного права на судебную защиту.

Вашу оценку данной статьи, предложения и комментарии Вы также можете прислать на эл. почту: [email protected]

ЛИТЕРАТУРА

- Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913.

- Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973.

- Юридическая энциклопедия. М., 2000.

- Гражданский процесс / Под ред. Треушникова М.К.: -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007.

- Жилин Г.А. — Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. М., 2000.

- Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. / Гл. ред. Прохоров А.М. М., 1985.

- Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права / Чудиновских К.А. — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004

- Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973

- Гражданский процесс: Учебник / под ред. Коваленко А.Г., Мохова А.А., Филиппова П.М. – КОНТРАКТ, ИНФРА-М. 2008.

- Мартемьянов В.С. Разграничение судебной и административной подведомственности по гражданским делам. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1969.

- Швейцер Д. В. Гражданский процесс и арбитраж. М., 1960.

- Гурвич М. А. Право на иск. М.; Л., 1949.

- Жилин Г.А. Условия реализации права на обращение за судебной защитой // Российская юстиция. 1999. № 5.

- Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 1997, Стр. 3-13

- Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права / Чудиновских К.А. — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004, С. 16

- Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. N 9-П // ВКС РФ. 1998. N 3 — Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс».

- Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2003 г. N 16-П // ВКС РФ. 2003. N 6 — Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс».

- Сахнова Т.В. О концепции гражданского процесса и процессуального законодательства // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика.

Краснодар — СПб., 2004. С. 72 – 73 — Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс».

Краснодар — СПб., 2004. С. 72 – 73 — Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс».

[1] Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М., 1913. Стр. 484

[2] Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. Стр. 7

[3] Юридическая энциклопедия. М., 2000. Стр. 504

[4] Гражданский процесс / Под ред. Треушникова М.К.: -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Городец, 2007. Стр.-106

[5] Жилин Г.А. указывает, что понятия подведомственности, подсудности являются тесно связанными, но не тождественными, поскольку выражают различные стороны одного правового явления. См.: Жилин Г.А. — Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. М., 2000. Стр. 150

[6] Советский энциклопедический словарь. 3-е изд. / Гл. ред. Прохоров А.М. М., 1985. Стр. 613

[7] Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права / Чудиновских К.А. — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004, Стр. 11

[8] Осипов Ю. К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. Стр. 121

К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. Стр. 121

[9] Гражданский процесс: Учебник / под ред. Коваленко А.Г., Мохова А.А., Филиппова П.М. – КОНТРАКТ, ИНФРА-М. 2008. – Стр. 178

[10] Мартемьянов В.С. Разграничение судебной и административной подведомственности по гражданским делам. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1969. Стр. 2

[11] Швейцер Д. В. Гражданский процесс и арбитраж. М., 1960. Стр. 9, 10

[12] Гурвич М. А. Право на иск. М.; Л., 1949. Стр. 59

[13] Жилин Г.А. Условия реализации права на обращение за судебной защитой // Российская юстиция. 1999. № 5. Стр. 14–16

[14] Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 1997, Стр. 3-13

[15] Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права / Чудиновских К.А. — С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2004, С. 16

[16] Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. N 9-П // ВКС РФ. 1998. N 3

[17] Постановление Конституционного Суда РФ от 11 ноября 2003 г. N 16-П // ВКС РФ. 2003. N 6

N 16-П // ВКС РФ. 2003. N 6

[18] Сахнова Т.В. О концепции гражданского процесса и процессуального законодательства // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика. Краснодар — СПб., 2004. С. 72 — 73

— Верховный Суд Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Верховного Суда Республики Беларусь

| от 30 ноября 2016 г. | № 7 | г. Минск |

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь отмечает, что правильное и единообразное применение судами норм процессуального законодательства, регулирующих отнесение гражданских и экономических дел к ведению суда первой инстанции, является важным условием реализации гражданами и юридическими лицами конституционных гарантий на судебную защиту прав и охраняемых законом интересов.

Изучение судебной практики показало, что суды в основном правильно разрешают вопросы, связанные с возбуждением производства по гражданским и экономическим делам.

Вместе с тем суды еще допускают ошибки в применении правил подсудности, установленных Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ГПК) и Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь (далее – ХПК).

Так, отдельные судьи не всегда учитывают, что с образованием единой системы судов общей юрисдикции при разграничении компетенции по рассмотрению дел между районными (городскими) и экономическими судами необходимо руководствоваться не правилами подведомственности, а подсудности. В случае возбуждения дела, ошибочно принятого к производству, вместо передачи дела на рассмотрение в соответствующий экономический или районный (городской) суд еще допускается необоснованное прекращение производства по делу на основании пункта 1 части первой статьи 164 ГПК или абзаца второго статьи 149 ХПК.

В некоторых определениях об отказе в возбуждении дела (о возвращении искового заявления), вынесенных в связи с неподсудностью дела данному суду, не разъясняется, в какой суд необходимо обращаться заявителю.

В ряде случаев в нарушение требований статьи 51 ГПК и статьи 53 ХПК дела передаются в другой суд без вынесения соответствующего определения, что препятствует участникам процесса обжаловать принятое решение.

У судов имеются сложности в разграничении подсудности между экономическими судами и судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, в разрешении вопроса о порядке принятия к производству дела, переданного по подсудности из другого суда, а также в определении компетентного суда при рассмотрении жалоб на действия судебного исполнителя.

В целях устранения недостатков в работе судов Президиум Верховного Суда Республики Беларусь

постановляет:

1. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения норм процессуального законодательства, регулирующих отнесение гражданских и экономических дел к ведению суда первой инстанции. Считать недопустимым как необоснованный отказ в возбуждении дела по мотивам неподсудности данному суду, так и принятие к производству дел, подсудных другим судам.

2. Судам надлежит иметь в виду, что подсудность дел районным (городским) и экономическим судам определяется на основании норм ГПК, ХПК, а также иных законодательных актов (например, Закон Республики Беларусь от 4 октября 1994 года «Об общественных объединениях», Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»).

В тех случаях, когда законодательный акт не позволяет разграничить компетенцию судов, подсудность дела определяется с учетом субъектного состава участников спора и характера возникшего спорного правоотношения.

По общему правилу, районным (городским) судам подсудны дела по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, отношений по использованию природных ресурсов, а также окружающей среды, если хотя бы одной из сторон в споре выступает гражданин (статья 37 ГПК). Экономическим судам подсудны дела по хозяйственным (экономическим) спорам, возникающим из гражданских, административных и иных правоотношений (земельных, финансовых, налоговых, бюджетных), в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, в которых сторонами выступают юридические лица, индивидуальные предприниматели (статьи 39 и 41 ХПК).

3. Разъяснить судам, что дела, в которых сторонами (стороной) являются индивидуальные предприниматели, однако сам спор не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, подсудны районным (городским) судам. Районным (городским) судам также подсудны дела по спорам, вытекающим из деятельности физических лиц, которая хотя и направлена на получение прибыли, однако в силу указания в акте законодательства не является предпринимательской (например, часть четвертая пункта 1 статьи 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, пункт 1 Указа Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь»).

В то же время споры с участием граждан, ранее обладавших статусом индивидуального предпринимателя, если спорное правоотношение возникло из осуществляемой ими предпринимательской деятельности, подсудны суду, рассматривающему экономические дела.

Кроме того, к ведению экономического суда относятся иски индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности независимо от того, являются ответчиками по таким делам юридические лица, организации, не являющиеся юридическими лицами, индивидуальные предприниматели или граждане (статья 47 ХПК).

4. Необходимо учитывать, что в соответствии с частью второй статьи 45 ГПК дела по спорам, вытекающим из применения законодательства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, перечисленных в статье 980 Гражданского кодекса Республики Беларусь, относятся к исключительной компетенции Верховного Суда Республики Беларусь (судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности) независимо от субъектного состава участников споров.

5. Следует иметь в виду, что подсудность дел по жалобам на действия судебного исполнителя определяется с учетом норм того процессуального кодекса, на основании которого осуществлялась выдача и предъявление к исполнению исполнительного документа. Если исполнительный документ выдан и предъявлен к исполнению в порядке, установленном нормами ГПК, дело подсудно районному (городскому) суду, если в порядке, установленном нормами ХПК, – экономическому суду.

6. На стадии возбуждения производства по делу судам надлежит тщательно изучать поступающие исковые заявления (заявления, жалобы) и не допускать возбуждения дел, подсудных другому суду. В определении об отказе в возбуждении дела (о возвращении искового заявления) в связи с неподсудностью его данному суду необходимо указывать, в какой другой суд общей юрисдикции следует обращаться истцу (заявителю).

Дело, ошибочно принятое к производству суда с нарушением правил подсудности, подлежит передаче на рассмотрение в другой суд. При этом необходимо обеспечить вынесение о том соответствующего определения и соблюдать порядок передачи дела, установленный статьей 51 ГПК либо статьей 53 ХПК.

После поступления дела, переданного на основании пункта 3 части 2 статьи 51 ГПК или абзаца 2 части 2 статьи 53 ХПК, судья обязан принять его к производству. В этом случае вынесения определения о возбуждении дела (о принятии искового заявления и возбуждении производства по делу) не требуется.

7. Областным (Минскому городскому) судам, апелляционным инстанциям экономических судов областей (города Минска) принять меры к обеспечению единообразного применения норм процессуального законодательства, регулирующих отнесение дел к ведению суда первой инстанции, своевременно исправлять допускаемые судами первой инстанции ошибки в применении правил подсудности при возбуждении гражданских и экономических дел.

Областным (Минскому городскому) судам, апелляционным инстанциям экономических судов областей (города Минска) принять меры к обеспечению единообразного применения норм процессуального законодательства, регулирующих отнесение дел к ведению суда первой инстанции, своевременно исправлять допускаемые судами первой инстанции ошибки в применении правил подсудности при возбуждении гражданских и экономических дел.

| Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь |

В.Л.Калинкович |

общая юрисдикция | Векс | Закон США

(1) Общая юрисдикция – это полномочия суда рассматривать дела любого типа, которые не переданы другому суду. Часто штаты наделяют свои суды первой инстанции общей юрисдикцией. Например, статья VI, раздел 14 Конституции Аризоны наделяет высшие суды, суды первой инстанции штата общей юрисдикцией, предоставляя им юрисдикцию в отношении, среди прочего, следующего: дела о справедливости, уголовные дела, составляющие фелонию или проступок, гражданские дела, в которых стоимость оспариваемого имущества превышает 1000 долларов США, вопросы завещания и любые дела или разбирательства, исключительная юрисдикция которых по закону не возложена на другой суд.

(2) Общая юрисдикция – это форма минимальных контактов, которая может позволить суду осуществлять личную юрисдикцию в отношении корпоративного ответчика в этом штате без нарушения надлежащей правовой процедуры, независимо от характера иска. Сравните: конкретная юрисдикция.

Верховный суд США провозгласил стандарт в отношении того, может ли штат осуществлять личную юрисдикцию в отношении корпоративного ответчика, находящегося за пределами штата, в деле International Shoe v. Washington, 326 U.S. 310 (1945). Международная обувь требует, чтобы штат мог осуществлять личную юрисдикцию в отношении корпоративного ответчика, находящегося за пределами штата, этот ответчик должен иметь минимальные контакты внутри штата, а юрисдикция не должна нарушать традиционные представления о справедливом правосудии. Он определяет минимальные контакты как «непрерывные и систематические» операции. В то время как International Shoe требует, чтобы государство имело общую юрисдикцию и специальную юрисдикцию в отношении личного ответчика для удовлетворения личной юрисдикции, это не означает, что только общая юрисдикция может удовлетворить личную юрисдикцию.

Первым крупным Верховным судом, который признал, что одной общей юрисдикции достаточно для удовлетворения личной юрисдикции, было дело Perkins v. Benguet, 342 U.S. 437 (1951) . Там негражданин Огайо подал в суд на Benguet Consolidated Mining Company, которая была зарегистрирована на Филиппинах, в штате Огайо, где Benguet вела коммерческую деятельность в ответ на японскую оккупацию Филиппин. В частности, Бенге хранил офисные файлы в своем офисе в Огайо, вел там официальную переписку, проводил там собрания директоров, оттуда контролировал политику, касающуюся восстановления шахт, и выплачивал зарплату из этого офиса. Верховный суд установил, что эти действия были непрерывными и систематическими, поэтому штат Огайо мог передать Бенгету свою юрисдикцию без нарушения надлежащей правовой процедуры, даже несмотря на то, что иск истца не был связан с деятельностью Бенгета в штате Огайо.

Последующие дела Верховного суда, однако, значительно ограничили степень, в которой штаты могут подвергать корпорации личной юрисдикции только на основании их операций там. В 2017 году Верховный суд США в деле BNSF v. Tyrrell постановил, что «суд штата может осуществлять общую юрисдикцию в отношении негосударственных корпораций, когда их связь с государством является настолько «постоянной и систематической», что делает их по сути, как дома в государстве-форуме». Суд описал парадигмальные форумы, в которых корпорация-ответчик находится дома, как место ее регистрации и ее основное место деятельности. Сильно ограничив владение Перкинсом, он не отменил его. Вместо этого он рассматривал дело Perkins как «исключительное дело», потому что деятельность корпоративного ответчика в Огайо была настолько существенной, что это делало его дома в Огайо, даже несмотря на то, что Benguet была зарегистрирована в другом месте.

В 2017 году Верховный суд США в деле BNSF v. Tyrrell постановил, что «суд штата может осуществлять общую юрисдикцию в отношении негосударственных корпораций, когда их связь с государством является настолько «постоянной и систематической», что делает их по сути, как дома в государстве-форуме». Суд описал парадигмальные форумы, в которых корпорация-ответчик находится дома, как место ее регистрации и ее основное место деятельности. Сильно ограничив владение Перкинсом, он не отменил его. Вместо этого он рассматривал дело Perkins как «исключительное дело», потому что деятельность корпоративного ответчика в Огайо была настолько существенной, что это делало его дома в Огайо, даже несмотря на то, что Benguet была зарегистрирована в другом месте.

[Последнее обновление в декабре 2021 г. группой Wex Definitions Team]

юрисдикция | Векс | Закон США

Основные вкладки

определение

- Полномочия суда рассматривать дела и издавать постановления.

- Территория, на которой суд или государственный орган могут должным образом осуществлять свои полномочия. См., например. Ruhrgas AG против Marathon Oil Co. и др., 526 U.S. 574 (1999).

юрисдикция: обзор

Один из наиболее фундаментальных вопросов права заключается в том, обладает ли тот или иной суд юрисдикцией для рассмотрения данного дела. Юрисдикционный вопрос можно разбить на три компонента:

- , существует ли личная юрисдикция [то есть может ли суд вообще рассматривать дело, касающееся конкретного ответчика(ов)]. Далее они подразделяются на 3 категории (дополнительную информацию см. в деле Pennoyer против Neff ):

- лично юрисдикция

- in rem юрисдикция

- квазивещная юрисдикция

- , существует ли юрисдикция в отношении предмета

- , существует ли юрисдикция для вынесения конкретного судебного решения.

Термин «юрисдикция» лучше всего можно понять, сравнив его с «властью». Любой суд обладает юрисдикцией в отношении вопросов только в той степени, в какой это предоставлено ему Конституцией и/или законодательством суверенной страны, от имени которого он действует (например, суду штата Миссисипи может потребоваться установленное законом разрешение законодательного собрания Миссисипи для рассмотрения определенных типов дел). случаев). Вопрос о том, имеет ли тот или иной суд право решать юрисдикционный вопрос, сам по себе является юрисдикционным вопросом. Такой юридический вопрос называется «юрисдикцией по определению юрисдикции».

Любой суд обладает юрисдикцией в отношении вопросов только в той степени, в какой это предоставлено ему Конституцией и/или законодательством суверенной страны, от имени которого он действует (например, суду штата Миссисипи может потребоваться установленное законом разрешение законодательного собрания Миссисипи для рассмотрения определенных типов дел). случаев). Вопрос о том, имеет ли тот или иной суд право решать юрисдикционный вопрос, сам по себе является юрисдикционным вопросом. Такой юридический вопрос называется «юрисдикцией по определению юрисдикции».

Предметная юрисдикция — это полномочия суда решать спорный вопрос, например, вопрос о контрактах или вопрос о гражданских правах. Суды штатов обладают общей юрисдикцией , что означает, что они могут рассматривать любые разногласия, кроме тех, которые запрещены законодательством штата (например, некоторые штаты отказывают в предметной юрисдикции для дела, в котором не участвуют граждане штата и которое не имело место в штате) и те, которые отнесены к федеральным судам исключительной юрисдикции , такие как вопросы банкротства (см. 28 U.S.C. § 1334). Федеральные суды имеют ограниченную юрисдикцию в том смысле, что они могут рассматривать только дела, подпадающие под сферу действия, определенную Конституцией в статье III, раздел 2, и статутами Конгресса (см. 28 USC §1251, §1253, §1331, §1332).

28 U.S.C. § 1334). Федеральные суды имеют ограниченную юрисдикцию в том смысле, что они могут рассматривать только дела, подпадающие под сферу действия, определенную Конституцией в статье III, раздел 2, и статутами Конгресса (см. 28 USC §1251, §1253, §1331, §1332).

Территориальная юрисдикция – полномочия суда связывать стороны иска. Этот закон определяет объем полномочий федерального суда и суда штата. Территориальная юрисдикция суда штата определяется пунктом о надлежащей правовой процедуре Четырнадцатой поправки к Конституции, а территориальная юрисдикция федерального суда определяется пунктом о надлежащей правовой процедуре пятой поправки к Конституции. (Подробнее см. в деле World-Wide Volkswagen против Woodson; см. также International Shoe против Вашингтона ).

Другие формы юрисдикции включают апелляционную юрисдикцию (полномочия одного суда исправлять ошибки другого, нижестоящего суда), параллельную юрисдикцию (понятие о том, что два суда могут совместно рассматривать дела одного и того же типа, возникающие в там же) и разнообразная юрисдикция (полномочия федеральных судов рассматривать дела, в которых стороны представляют разные штаты). Примером, показывающим взаимодействие юрисдикции по разнообразию с юрисдикцией по предмету, является дело Grupo Dataflux против Atlas Global Group, L. P. (02-1689).), 541 США 567 (2004).

Примером, показывающим взаимодействие юрисдикции по разнообразию с юрисдикцией по предмету, является дело Grupo Dataflux против Atlas Global Group, L. P. (02-1689).), 541 США 567 (2004).

Стороны часто подают в суд на ответчика, который является резидентом другого штата. Чтобы суд штата рассмотрел это дело, этот суд, как правило, должен будет удовлетворить конституционное требование надлежащей правовой процедуры для территориальной юрисдикции (см. Выше), а также требование закона штата, которое обычно известно как закон штата.

См. также: общая юрисдикция и специальная юрисдикция

меню источников

Федеральный материал

Конституция США

- Статья III, раздел 2

- 11-я поправка

- Аннотированная конституция CRS

Федеральные законы

- Код США:

- 28 USC, Часть IV – Юрисдикция и место проведения

- 28 U.S.C., Глава 91 – Претензии к США

- 28 U.S.C. § 1295 — Апелляционный суд Федерального округа]

- 28 USC, глава 85 – Юрисдикция окружных судов

- 28 U.

Краснодар — СПб., 2004. С. 72 – 73 — Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс».

Краснодар — СПб., 2004. С. 72 – 73 — Режим доступа : СПС «КонсультантПлюс».