ТК РФ Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя \ КонсультантПлюс

ТК РФ Статья 373. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Путеводители по кадровым вопросам и трудовым спорам. Вопросы применения ст. 373 ТК РФ

Путеводитель по кадровым вопросам:

— Учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора с работниками — членами профсоюза

Путеводитель по трудовым спорам:

— Правомерно ли увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работника, являющегося членом профсоюза, без учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации?

— Правомерно ли увольнение члена профсоюза в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) по истечении месяца со дня получения мотивированного мнения профсоюзного органа?

2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) по истечении месяца со дня получения мотивированного мнения профсоюзного органа?

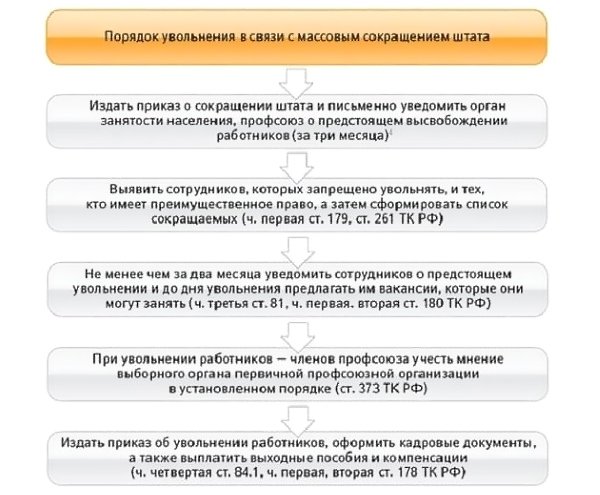

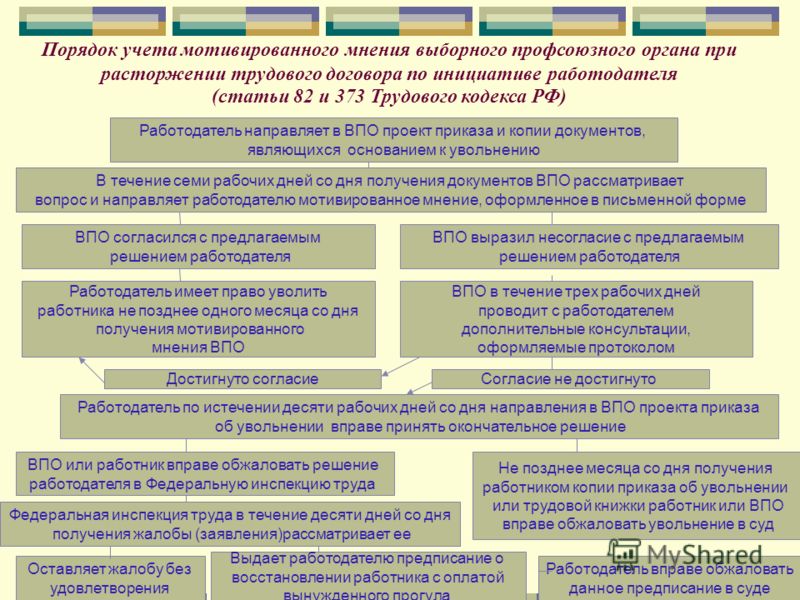

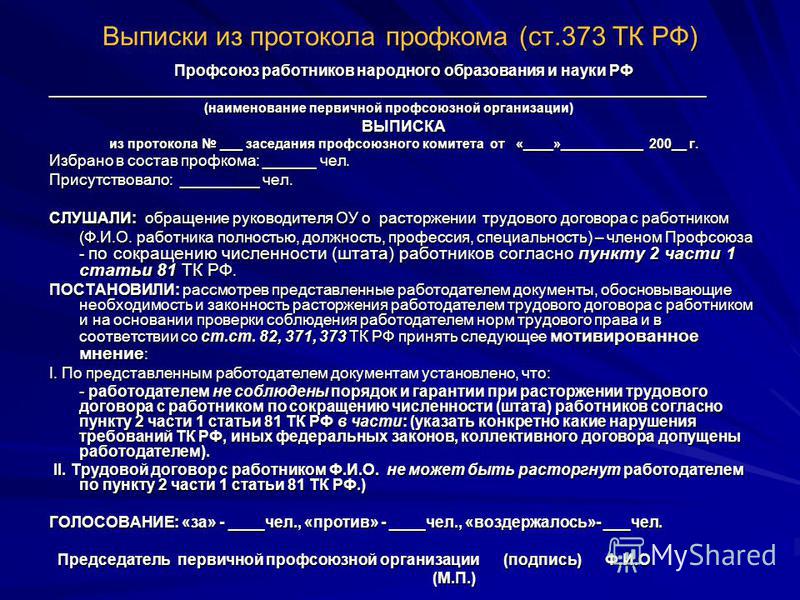

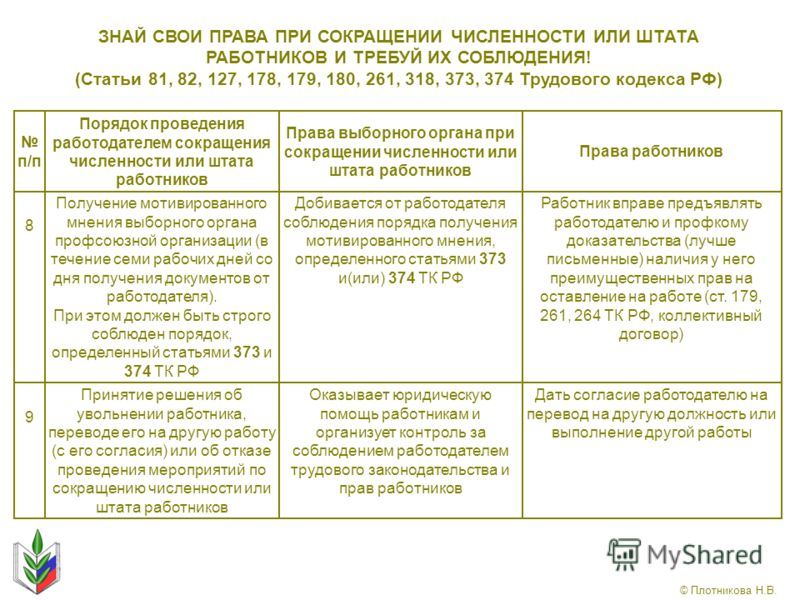

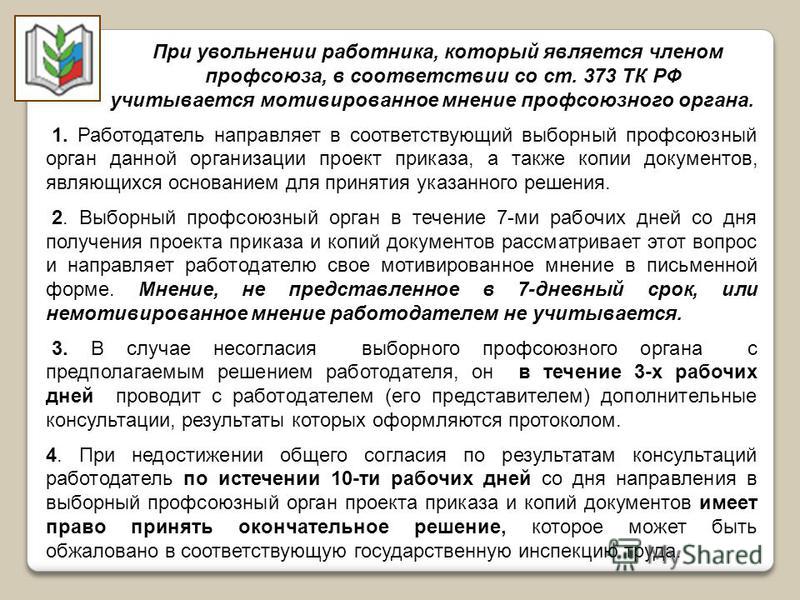

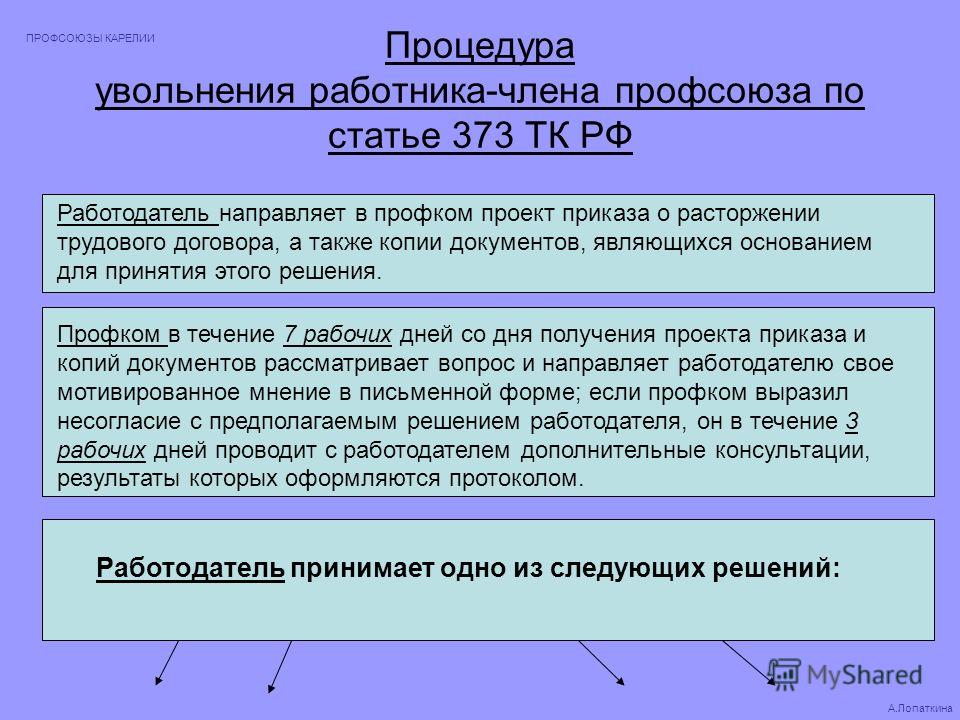

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула.

При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а работодателя — обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда.

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

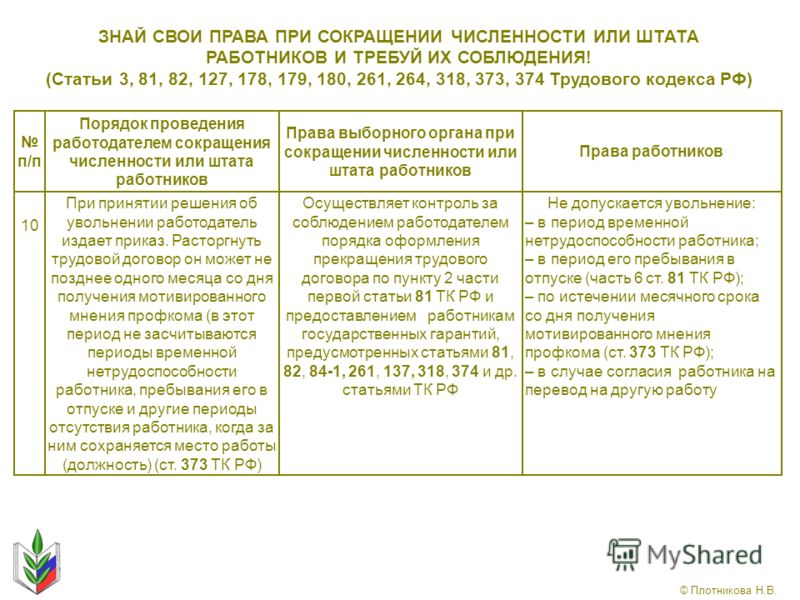

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Статья 373 ТК РФ. Порядок учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса с работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается.

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение десяти дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула.

Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работника или представляющий его интересы выборный орган первичной профсоюзной организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд, а работодателя — обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда.

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).

См. все связанные документы >>>

< Статья 372. Порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов

Статья 374. Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы >

1. В установленных законом случаях трудовой договор с работниками, являющимися членами профсоюза, прекращается с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК).

В установленных законом случаях трудовой договор с работниками, являющимися членами профсоюза, прекращается с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК).

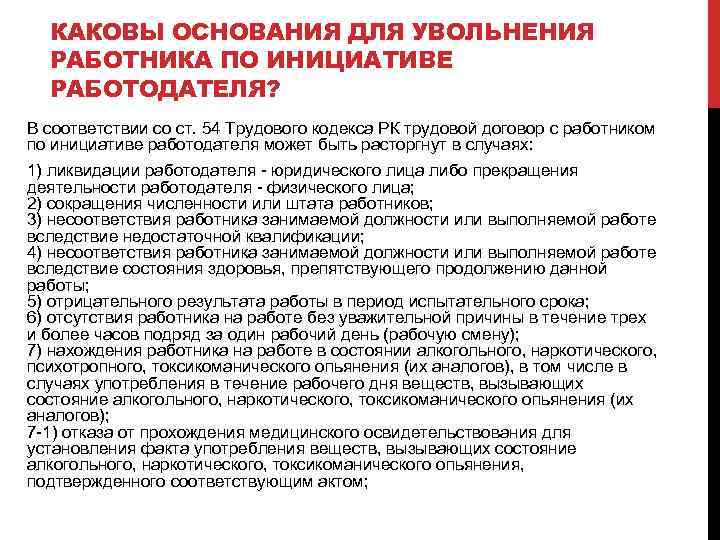

Подобными случаями являются решения, принятые в соответствии:

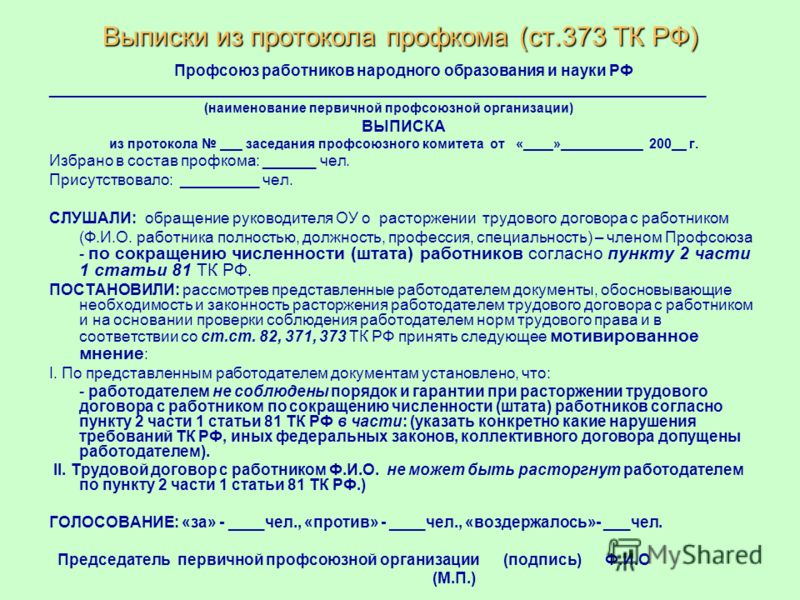

— с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК — о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников;

— п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК — о расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи с несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

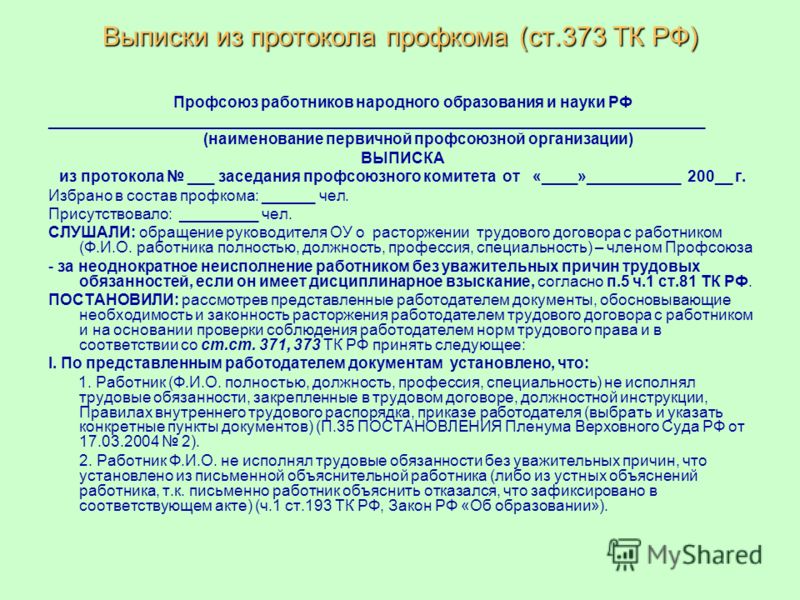

— п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК — о расторжении трудового договора по инициативе работодателя вследствие неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

2. В любом из перечисленных обстоятельств работодатель обязан направить в выборный орган первичной профсоюзной организации проект приказа об увольнении, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.

Если трудовой договор прекращается по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК, работодатель обязан представить (помимо проекта приказа об увольнении) следующие документы:

— обоснование необходимости проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников;

— штатное расписание, действующее на момент принятия решения о сокращении численности или штата работников;

— проект нового штатного расписания;

— копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении его должности;

— копию уведомления органов занятости;

— доказательства того, что работнику разъяснялось его право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего заработка;

— доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные должности в данной организации, которые работник может занять с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья;

— доказательства отсутствия у работника преимущественного права на оставление на работе согласно ст. 179 ТК.

179 ТК.

В случае прекращения трудового договора в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК выборному профсоюзному органу представляются:

— положение об аттестации;

— протоколы аттестации;

— доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие вакантные должности в данной организации, которые работник может занять с учетом его образования, квалификации, опыта работы и состояния здоровья.

При этом следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 82 ТК в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается член комиссии от выборного органа первичной профсоюзной организации.

Когда трудовой договор расторгается по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК, работодатель обязан представить:

— копии приказов о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;

— копии объяснений работника;

— копии актов об отказе дать объяснение;

— копии документов, фиксирующих факт совершения работником дисциплинарного проступка.

В течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов выборный орган первичной профсоюзной организации рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое письменное мотивированное мнение. При этом мнение, не представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение работодателем не учитывается.

При этом мнение, не представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение работодателем не учитывается.

Если профсоюзный орган не согласен с предполагаемым решением, он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем (или его представителем) дополнительные консультации, результаты которых оформляются протоколом. Если в ходе таких консультаций согласие так и не было достигнуто, работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий документов имеет право принять окончательное решение по своему усмотрению.

Данное решение может быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда или в суд. Иными словами, возникает индивидуальный трудовой спор, в ходе разбирательства которого суд, рассмотрев дело по существу, либо восстанавливает нарушенное право работника, либо оставляет решение работодателя в силе.

3. При рассмотрении подобных дел судам необходимо будет оценивать не только правильность применения норм права, но и мотивы выборного профсоюзного органа, настаивавшего на принятии иного решения.

4. Если указанное решение обжаловано не в суд, а в государственную инспекцию труда, она в течение 10 дней со дня получения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула.

В этом случае уже работодатель имеет право обжаловать предписание государственной инспекции труда в суд.

5. Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

При этом возникает вопрос о соотношении комментируемой статьи и ст. 82 ТК, в соответствии с которой при принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному профсоюзному органу данной организации не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому увольнению работников — не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.

Дело в том, что ст. 82 ТК требует от работодателя уведомления, касающегося всех подлежащих увольнению работников, в то время как норма комментируемой статьи направлена на соблюдение прав конкретного работника. Отличается и стратегия действий профсоюзного органа. Если в случае получения уведомления о принятии решения о сокращении численности или штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК профком вправе провести консультации с работодателем, получить от него информацию о необходимости проведения подобных мероприятий, то при решении вопроса об учете мнения о необходимости увольнения конкретного работника проверяется законность и обоснованность действий работодателя, соблюдение всех процедур, предписываемых законодательством при принятии решения об увольнении по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК.

Итак, в соответствии с комментируемой статьей работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный срок не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).

В указанный срок не засчитываются периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).

Эти положения представляются крайне важными, т.к. позволяют работодателю более эффективно реализовать предоставленные ему права.

Отделение труда и промышленности

Офисы

- Управление строительных норм и правил — Принимает стандартные строительные нормы и правила для штата Мэриленд, обучает местные правоохранительные органы правилам и обеспечивает, чтобы здания, построенные на заводе, строились в соответствии со стандартами Мэриленда.

- Служба стандартов занятости — Обеспечивает соблюдение законов, касающихся выплаты заработной платы, минимальной заработной платы и сверхурочной работы, а также найма несовершеннолетних

- Прожиточный минимум — Обеспечивает выплату ставок заработной платы для лиц, работающих по контрактам на определенные государственные услуги.

- Отдел охраны труда и здоровья штата Мэриленд (MOSH) . Предоставляет консультационные услуги, информационно-разъяснительные и образовательные программы, проводит проверки техники безопасности и следит за соблюдением законов о безопасности и гигиене труда.

- Преобладающая заработная плата — Обеспечивает выплату ставок заработной платы для лиц, работающих на некоторых строительных проектах, финансируемых государством.

- Инспекция по технике безопасности — Осматривает аттракционы, котлы и сосуды под давлением, лифты и эскалаторы, а также железные дороги.

- Классификация рабочих — Обеспечивает соблюдение закона о классификации рабочих в строительной и ландшафтной отраслях.

- Ayuda en Español

Ресурсы для работодателей и сотрудников

О проблемах на рабочем месте и COVID-19

Разрешения на мелкие работы

Как получить разрешение на работу

Преобладающая заработная плата

Что вам нужно знать

Служба стандартов занятости

Информация о заработной плате и часах и помощь

MD Безопасность и гигиена труда (MOSH)

Защита жителей Мэриленда

Проверки безопасности

Аттракцион, котел, лифт и железная дорога

Добро пожаловать на веб-сайт Отдела труда и промышленности штата Мэриленд (DLI). Мы стремимся сделать Мэриленд безопасным и здоровым местом для жизни и работы. Через свои различные подразделения DLI затрагивает почти всех в Мэриленде, от безопасности котлов и лифтов до безопасности и здоровья на рабочем месте, защиты заработной платы и прав сотрудников. Мы надеемся, что вы найдете необходимые вам ресурсы на нашем сайте. В дополнение к трудовым нормам и правилам DLI предлагает множество бесплатных обучающих ресурсов по безопасности и гигиене труда. Мы также администрируем государственную программу разрешения на работу для несовершеннолетних. Потратьте несколько минут, чтобы узнать, могут ли некоторые из наших услуг быть вам полезны. Вы также можете отправить нам электронное письмо по адресу [email protected]. Еще раз спасибо за посещение Отдела труда и промышленности Мэриленда.

Мы стремимся сделать Мэриленд безопасным и здоровым местом для жизни и работы. Через свои различные подразделения DLI затрагивает почти всех в Мэриленде, от безопасности котлов и лифтов до безопасности и здоровья на рабочем месте, защиты заработной платы и прав сотрудников. Мы надеемся, что вы найдете необходимые вам ресурсы на нашем сайте. В дополнение к трудовым нормам и правилам DLI предлагает множество бесплатных обучающих ресурсов по безопасности и гигиене труда. Мы также администрируем государственную программу разрешения на работу для несовершеннолетних. Потратьте несколько минут, чтобы узнать, могут ли некоторые из наших услуг быть вам полезны. Вы также можете отправить нам электронное письмо по адресу [email protected]. Еще раз спасибо за посещение Отдела труда и промышленности Мэриленда.

Bienvenido на странице Интернета отдела труда и промышленности Мэриленда (DLI). Nos esforzamos пункт hacer Que Мэриленд море ип Lugar Seguro у Saludable пункт Vivir у trabajar. Por medio de sus múltiples unidades, la DLI tiene algo que ver, de una forma u otra, con casi todos en Maryland, desde la seguridad de la caldera hasta la del elevador, la seguridad del lugar de trabajo y de salud, hasta la protección де-лос-салариос и дерехос-де-лос-эмплеадос. Esperamos Que encuentre en nuestra página de Internet los recursos Que necesita. Además de las reglas y regulaciones Laborales, DLI ofrece una Variad de recursos de entrenamiento gratuito en seguridad y salud. También administramos el programa estatal de permiso de trabajo para menores. Tome unos minutos para ver si puede beneficiarse de alguno de nuestros servicios. También puede enviarnos un correo electronico a [email protected]. De nuevo gracias por visitar la División de Trabajo e Industria de Maryland.

Por medio de sus múltiples unidades, la DLI tiene algo que ver, de una forma u otra, con casi todos en Maryland, desde la seguridad de la caldera hasta la del elevador, la seguridad del lugar de trabajo y de salud, hasta la protección де-лос-салариос и дерехос-де-лос-эмплеадос. Esperamos Que encuentre en nuestra página de Internet los recursos Que necesita. Además de las reglas y regulaciones Laborales, DLI ofrece una Variad de recursos de entrenamiento gratuito en seguridad y salud. También administramos el programa estatal de permiso de trabajo para menores. Tome unos minutos para ver si puede beneficiarse de alguno de nuestros servicios. También puede enviarnos un correo electronico a [email protected]. De nuevo gracias por visitar la División de Trabajo e Industria de Maryland.

Para más información sobre los servicios de el programa de Seguridad y Salud, contáctenos al 410-527-2069.

Торговля людьми

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Национальная горячая линия по вопросам торговли людьми – круглосуточная, конфиденциальная,

Дополнительная информация о торговле людьми в Мэриленде.

Отдел труда и промышленности

Департамент труда Мэриленда

10946 Golden W Drive Suite160

Хант-Вэлли, Мэриленд 21031

Номер телефона: 410-767-2992

Номер факса: 410-767-2986

Адрес электронной почты: [email protected]

Кампания Суда по делам пенсионеров: Делаем закон важным в России

Кампания Суда пенсионеров:

Делаем закон важным в России

Илиан Г. Кашу и Митчелл А. Orenstein

Симпозиум, опубликованный в осеннем номере журнала East European Construction Review за 1999 г., посвящен очевидному отсутствию «спроса на закон» в России. Опираясь на 19 лет Кэтрин ХендлиВ работе «Попытки сделать закон важным: правовая реформа и трудовое право в Советском Союзе» и нескольких последующих статьях эта группа выдающихся ученых исследовала причины, по которым попытки установить верховенство закона в России, казалось, не увенчались успехом. Они подчеркнули несколько моментов, и, в частности, Хендли выделил унаследованный общественный цинизм по отношению к закону, взращенный при советской власти, сохраняющийся фаворитизм судов по отношению к людям с хорошими связями, скудные шансы рядовых граждан на получение удовлетворения и впечатляющий провал правительству и его должностным лицам подчиняться своим собственным законам. Другие ученые подчеркивали другие моменты, но все соглашались, как писал Стивен Холмс в своем вступительном слове: «Хотя «предложение» права в Российской Федерации резко улучшилось за последние восемь лет, «спрос» на право крайне отстает». позади.»

Другие ученые подчеркивали другие моменты, но все соглашались, как писал Стивен Холмс в своем вступительном слове: «Хотя «предложение» права в Российской Федерации резко улучшилось за последние восемь лет, «спрос» на право крайне отстает». позади.»

В этой статье мы приводим доказательства того, что «антипатия к закону, разделяемая большинством россиян», преувеличена. и скоординированная судебная кампания, направленная на использование российской судебной системы для защиты своих прав. Эта кампания разрабатывалась в течение некоторого времени, но достигла своего апогея в 1999 году, когда Государственная Дума уделяла значительное внимание и вынудила внести изменения в законодательство.

В своей статье EECR Хендли утверждала, что «спрос на закон, скорее всего, возникнет в первую очередь среди экономических субъектов», и действительно, большая часть ее обширных полевых исследований была сосредоточена на использовании права предприятиями. Тем не менее в настоящей статье мы предполагаем, что спрос на право в России возник среди самой маловероятной группы — бывших советских пенсионеров, которые никогда не воспринимались учеными как вероятный авангард законничества. На самом деле пример с пенсионной судебной кампанией заслуживает научного внимания и дает нам повод изменить наше представление о спросе на право в России, который значительно выше, чем можно было бы предположить. Проблема не столько в отсутствии потребительского спроса на закон, сколько в том, что его не хватает в магазинах. Суды и другие государственные учреждения не обеспечивают достаточного правосудия, чтобы поощрять большее обращение населения к закону. Требуются большая настойчивость и решимость отстаивать свои права в России, и это отпугивает многих граждан от попыток.

На самом деле пример с пенсионной судебной кампанией заслуживает научного внимания и дает нам повод изменить наше представление о спросе на право в России, который значительно выше, чем можно было бы предположить. Проблема не столько в отсутствии потребительского спроса на закон, сколько в том, что его не хватает в магазинах. Суды и другие государственные учреждения не обеспечивают достаточного правосудия, чтобы поощрять большее обращение населения к закону. Требуются большая настойчивость и решимость отстаивать свои права в России, и это отпугивает многих граждан от попыток.

Однако нехватка правосудия в России не заставила всех граждан отказаться от закона. Действительно, судебная кампания пенсионеров свидетельствует о растущем спросе на закон со стороны россиян, аппетите, подпитываемом широко распространенной неудовлетворенностью произволом государственных институтов. Нигде эта фрустрация не проявляется так явно, как среди пенсионеров бывшего Советского Союза. Этих людей часто считают носителями старого советского менталитета, который заставляет их поддерживать авторитарное правление и подвергать сомнению демократические институты. Тем не менее именно среди этой часто высмеиваемой группы бывших советских граждан мы обнаруживаем новую форму юридической активности, зарождающуюся в России — скоординированную национальную судебную кампанию, которая угрожает поставить в неловкое положение как суды, так и государственные институты. Это форма активизма, которая имеет много общего с великой борьбой за гражданские права современной эпохи.

Тем не менее именно среди этой часто высмеиваемой группы бывших советских граждан мы обнаруживаем новую форму юридической активности, зарождающуюся в России — скоординированную национальную судебную кампанию, которая угрожает поставить в неловкое положение как суды, так и государственные институты. Это форма активизма, которая имеет много общего с великой борьбой за гражданские права современной эпохи.

Неприятности пенсионеров

Прежде чем приступить к изучению кампании пенсионеров, мы должны предоставить некоторые сведения о контексте их борьбы и рассматриваемых законах. Хотя их иногда называют относительно привилегированными бенефициарами государства, пенсионеры в России, тем не менее, с начала 1990-х годов подверглись серии произвольных сокращений размеров пенсий и пособий. Эти сокращения, возможно, были менее серьезными, чем в других областях, таких как государственная система здравоохранения, но все же они были болезненными и произвольными.

В начале 1990-х правительство ввело практику регулярного повышения или индексации пенсий. При советской системе в этом не было необходимости из-за низкого уровня инфляции. Но в новой инфляционной среде требовалась регулярная индексация, чтобы защитить пенсии от эрозии. Однако так называемые «повышающие коэффициенты», введенные новым правительством, никогда не применялись последовательно. Кроме того, фактически используемый коэффициент часто был в несколько раз ниже фактического уровня инфляции2. Особенно сильно пострадали пенсионеры в 1919 г.92.

При советской системе в этом не было необходимости из-за низкого уровня инфляции. Но в новой инфляционной среде требовалась регулярная индексация, чтобы защитить пенсии от эрозии. Однако так называемые «повышающие коэффициенты», введенные новым правительством, никогда не применялись последовательно. Кроме того, фактически используемый коэффициент часто был в несколько раз ниже фактического уровня инфляции2. Особенно сильно пострадали пенсионеры в 1919 г.92.

В ответ на провал индексации, ставший еще одной проблемой в борьбе между Президентом Ельциным и Государственной Думой в 1993 г., Ельцин издал указ от 27 октября 1993 г., заменив индексацию цен так называемой «компенсацией». Компенсация представляла собой фиксированную сумму для всех пенсионеров, прибавляемую к их текущей пенсии. В результате фиксированного увеличения суммы в условиях инфляции пенсии вскоре стали оторванными от прежних заработков. Таким образом была нивелирована вся российская пенсионная система, так что большинство пенсионеров стали получать что-то близкое к средней пенсии. Это было особенно невыгодно тем работникам, которые в советский период достигли относительно высокого статуса.

Это было особенно невыгодно тем работникам, которые в советский период достигли относительно высокого статуса.

При Ельцине компенсация пенсии чередовалась с частичной индексацией примерно раз в три месяца. Однако был один семнадцатимесячный период, с мая 1996 г. по октябрь 1997 г., когда пенсионеры вообще не получали повышения3. . Кризис пенсионных задолженностей возник в середине 1995 года и сразу же стал предметом острых политических споров. Правительство, как правило, выплачивало задолженность во время выборов, но не ликвидировало ее до середины 1919 г.99, благодаря росту мировых цен на нефть.

Возмущение пенсионеров росло перед лицом таких произвольных действий государства, которые так прямо повлияли на их средства к существованию. В то время как это недовольство нарастало в течение длительного времени, пенсионеры, наконец, сплотились, в частности, вокруг оппозиции Закону № 113 «Об исчислении и повышении государственных пенсий», принятому Государственной Думой 21 июля 1997 года. Закон № 113 вступил в силу 1 февраля. , 1998. Он ввел еще один метод повышения пенсий, который оказался юридически неясным и рассчитанным на произвольные манипуляции со стороны государства. Этот прибор получил название «Индивидуальный коэффициент пенсионера» (ИПК).

Закон № 113 вступил в силу 1 февраля. , 1998. Он ввел еще один метод повышения пенсий, который оказался юридически неясным и рассчитанным на произвольные манипуляции со стороны государства. Этот прибор получил название «Индивидуальный коэффициент пенсионера» (ИПК).

ИПК, установленный для целей исчисления индивидуальных пенсий, представлял собой соотношение между последней заработной платой отдельных пенсионеров при выходе на пенсию и средней заработной платой по стране. Умножая это соотношение на коэффициент, представляющий стаж работы и среднюю заработную плату по стране, получали размер пенсии. Цель IPC, по-видимому, состояла в том, чтобы восстановить некоторую связь между пенсией человека и предыдущим заработком. Однако, как оказалось, Закон 113 этого не сделал. Это связано с тем, что закон объявил, что, хотя максимальный уровень IPC составляет 1,2, он будет временно ограничен до 0,7. Это означало, что большинство пенсионеров, чей конечный доход превышал 70% средней заработной платы, по этой формуле не получали пособия выше среднего. Закон 113 также не увеличивал размеры пенсий, хотя правительство прямо представило новую формулу в Думу как средство существенного увеличения пенсий4. Эта переделка пенсионной формулы оказалась уловкой. На практике произошло обратное: пенсионные расходы были сокращены, а правительство заявило, что у него нет ресурсов5 9.0077

Закон 113 также не увеличивал размеры пенсий, хотя правительство прямо представило новую формулу в Думу как средство существенного увеличения пенсий4. Эта переделка пенсионной формулы оказалась уловкой. На практике произошло обратное: пенсионные расходы были сокращены, а правительство заявило, что у него нет ресурсов5 9.0077

Кроме того, в Законе 113 не было указано, как правительство будет рассчитывать среднюю заработную плату в экономике, ключевой фактор в новой пенсионной формуле.6 Этот показатель средней заработной платы вскоре стал самым важным инструментом правительства для манипулирования пенсиями. расходов по новому закону7. Правительство просто выбрало цифру, которая была существенно ниже, чем цифра, рассчитанная Госкомстатом. С одной стороны, это было совершенно произвольно, с другой — причина была достаточно ясна. Депутаты Думы и представители общественности были возмущены8. Правительство утверждало, что оно не может в полном объеме собирать взносы на социальное страхование, и поэтому его шаг был оправдан9. И Дума, и Совет Федерации выступили против произвольного установления средней заработной платы и обратились к президенту Ельцину с просьбой вмешаться, потребовав от правительства пересмотреть свою оценку10.

И Дума, и Совет Федерации выступили против произвольного установления средней заработной платы и обратились к президенту Ельцину с просьбой вмешаться, потребовав от правительства пересмотреть свою оценку10.

Столкнувшись с сильным давлением, средняя заработная плата по фиат. В июне 1998 г. Верховный суд отменил по техническим причинам инструкции правительства от декабря 1997 г. Министерству труда и Пенсионному фонду, регулирующие применение нового закона11. Министерство труда и Пенсионный фонд. В то же время правительство стало обвинять Думу в неправильном понимании ИПК, тем самым ставя под угрозу его соблюдение12. расчет средней заработной платы. Это коварное поведение могло бы продолжаться и дальше, если бы не массовая и продолжительная судебная кампания, начатая пенсионерами в 1919 году.98.

Судебная кампания

Судебные процессы против государственных пенсионных расчетов начались сразу после вступления в силу Закона № 113 1 февраля 1998 года. Пенсионеры не в первый раз обращались в суд за защитой своих прав. Ранее имели место многочисленные, часто весьма успешные дела о взыскании пенсионерами просроченных платежей через суд. Однако ни один из предыдущих актов правительства не вызывал такого общественного неуважения, как закон о перерасчете. По данным председателя думского комитета по труду и социальной политике Валерия Сайкина, к марту 2000 г. в судах Российской Федерации находилось около 220 000 дел пенсионеров13 9.0077

Ранее имели место многочисленные, часто весьма успешные дела о взыскании пенсионерами просроченных платежей через суд. Однако ни один из предыдущих актов правительства не вызывал такого общественного неуважения, как закон о перерасчете. По данным председателя думского комитета по труду и социальной политике Валерия Сайкина, к марту 2000 г. в судах Российской Федерации находилось около 220 000 дел пенсионеров13 9.0077

Одна из первых крупных судебных побед пенсионеров пришлась на 18 июня 1998 года, через четыре месяца после вступления в силу закона о перерасчете. Верховный суд в апелляционном порядке вынес решение в пользу пенсионера Цедербаума, который утверждал, что указание Министерства труда и Пенсионного фонда от декабря 1997 года о перерасчете пенсий нарушило его права. В частности, инструкция ошибочно уменьшила некоторые доплаты, на которые он имел право как ветеран ВОВ, ниже того, что давал бы установленный законом максимальный коэффициент (1.2). Суд согласился с тем, что дополнительные выплаты не подлежат уменьшению в соответствии с временным ограничением ИПК, и что пенсия Цедербаума была уменьшена несправедливо. Суд вынес решение о перерасчете его пенсии, признании предписания недействительным и обязал Министерство труда и Пенсионный фонд отозвать свои указания у подведомственных органов14 9.0077

Суд вынес решение о перерасчете его пенсии, признании предписания недействительным и обязал Министерство труда и Пенсионный фонд отозвать свои указания у подведомственных органов14 9.0077

Эта победа в Верховном суде усилила распространенное мнение о том, что местные органы социального обеспечения обманывают пенсионеров. В этой подозрительной атмосфере эти органы подверглись нападкам, и 23 июля 1998 года Калининский районный суд Новосибирска вынес решение в пользу пенсионера Изосимова и установил более высокий коэффициент для расчета пенсий, чем тот, который используется местным органом. Суд постановил увеличить пенсию Изосимову и обязал местное пенсионное агентство также покрыть его судебные расходы.15

Такая интерпретация закона не только поддержала ожидания пенсионеров, но и побудила других подать в суд на правительство. В то же время активно включилась Коммунистическая партия. Коммунисты создали центры, предоставляющие бесплатные юридические консультации пенсионерам, желающим подать в суд на правительство16. Хотя такие центры, возможно, не функционировали по всей стране, они наверняка располагались в крупных промышленных районах. Каждая победа в суде освещалась в партийной газете и других общенациональных средствах массовой информации.17 Такая огласка помогла создать положительный образ дела пенсионеров в обществе в целом и в судах в частности.

Хотя такие центры, возможно, не функционировали по всей стране, они наверняка располагались в крупных промышленных районах. Каждая победа в суде освещалась в партийной газете и других общенациональных средствах массовой информации.17 Такая огласка помогла создать положительный образ дела пенсионеров в обществе в целом и в судах в частности.

Хотя до финансового кризиса августа 1998 года судебная кампания пенсионеров добилась значительных успехов, кризис помог поднять вопросы пенсионеров на первое место в политической повестке дня. Коммунистические лидеры присоединились к борьбе, чтобы заручиться поддержкой одного из своих крупнейших избирателей. И когда было сформировано новое посткризисное правительство с участием коммунистов, заботы пенсионеров продолжали привлекать официальное внимание. Это могло послужить сигналом для судей, что решение в пользу этих пенсионеров было одобрено, по крайней мере, некоторыми властями. В любом случае к концу 19 в.99 года масштабы победы пенсионеров достигли огромных размеров. Все больше и больше судов по всей Российской Федерации выносили решения в пользу пенсионеров18. На сторону пенсионеров стали переходить даже некоторые представители исполнительной власти. Например, губернатор Самарской области в одностороннем порядке распорядился повысить коэффициент для расчета пенсий в своем регионе19. оспариваемых положений. Суд, в свою очередь, просил правительство и Государственную Думу законодательно разъяснить этот вопрос20. В мае 2000 г. первоначальный коэффициент 0,7 был повышен до 0,8, затем до 0,9.5 в августе 2000 г. и, наконец, до 1,2 в мае 2001 г., максимальный предел, предусмотренный законом о перерасчете.

Все больше и больше судов по всей Российской Федерации выносили решения в пользу пенсионеров18. На сторону пенсионеров стали переходить даже некоторые представители исполнительной власти. Например, губернатор Самарской области в одностороннем порядке распорядился повысить коэффициент для расчета пенсий в своем регионе19. оспариваемых положений. Суд, в свою очередь, просил правительство и Государственную Думу законодательно разъяснить этот вопрос20. В мае 2000 г. первоначальный коэффициент 0,7 был повышен до 0,8, затем до 0,9.5 в августе 2000 г. и, наконец, до 1,2 в мае 2001 г., максимальный предел, предусмотренный законом о перерасчете.

Выводы

Что нам говорит кампания пенсионеров о спросе и предложении закона в России? Во-первых, этот эпизод должен положить конец представлению об отсутствии в России спроса на право. Пенсионеры по всей Российской Федерации в 1998 и 1999 годах демонстрировали сильное требование верховенства закона, а не произвола государства. Пенсионеры, возможно, прошли через фазу в начале 1990-х, когда они не понимали, что могут использовать суды для решения таких вопросов. Действительно, при коммунизме основным средством обращения за социальными пособиями была партия, а не суды. Но к 1998 году пенсионеры поняли это и начали активно использовать суды для отстаивания своих прав. Между прочим, мониторинг прессы и интервью, которые мы проводим с 1998 года, показывают, что подобные кампании можно найти в Казахстане, Молдове и по всему бывшему Советскому Союзу. Как и в России, эти случаи пенсионерского активизма регулярно освещаются в местной прессе.

Действительно, при коммунизме основным средством обращения за социальными пособиями была партия, а не суды. Но к 1998 году пенсионеры поняли это и начали активно использовать суды для отстаивания своих прав. Между прочим, мониторинг прессы и интервью, которые мы проводим с 1998 года, показывают, что подобные кампании можно найти в Казахстане, Молдове и по всему бывшему Советскому Союзу. Как и в России, эти случаи пенсионерского активизма регулярно освещаются в местной прессе.

Мы не считаем судебную кампанию над пенсионерами единичным случаем в апатичной России. Лев Пономарев, правозащитник «Демократической России», отметил в своем выступлении в июне 2001 года в Гарвардском университете, что в России ежегодно возбуждается около 5 миллионов гражданских дел. По его оценке, как главы юридического консультационного центра, большинство из них касаются трудового права и законного увольнения, основной области первоначального полевого исследования Хендли в 1989–1990 годах и основания ее суждения о том, что спрос был небольшим. для права в России, по крайней мере в то время. На той же встрече в Гарварде Сергей Пашин, бывший судья Мосгорсуда и законодатель ельцинской эпохи, отметил, что в настоящее время в России ежегодно подается 70 000 жалоб на неправомерные аресты, пятая часть которых удовлетворяется. Хотя эти цифры невелики по сравнению с общим числом арестов в России, они показывают, что уволенные работники и незаконно арестованные лица также начинают использовать суды для отстаивания своих прав в России. Спрос на юриспруденцию, по-видимому, значительно вырос в течение XIX в.90-е.

для права в России, по крайней мере в то время. На той же встрече в Гарварде Сергей Пашин, бывший судья Мосгорсуда и законодатель ельцинской эпохи, отметил, что в настоящее время в России ежегодно подается 70 000 жалоб на неправомерные аресты, пятая часть которых удовлетворяется. Хотя эти цифры невелики по сравнению с общим числом арестов в России, они показывают, что уволенные работники и незаконно арестованные лица также начинают использовать суды для отстаивания своих прав в России. Спрос на юриспруденцию, по-видимому, значительно вырос в течение XIX в.90-е.

Во-вторых, российские суды не всегда являются инструментами богатых или центрального правительства, от которых простые граждане могут ожидать лишь незначительного облегчения или его отсутствия. Напротив, судебная кампания пенсионеров показывает, что суды могут быть ценным ресурсом для бесправных групп и в некоторых случаях готовы выносить решения против государства. В конце 1990-х годов суды предоставили пенсионерам общенациональный форум для подачи жалоб, а также координационный центр для мобилизации. Во многих отношениях суды были самым важным оружием пенсионеров. Суды не только восстанавливали пенсии в каждом конкретном случае, но и оказывали влияние на правительство, чтобы оно внесло общенациональные нормативные изменения в методы расчета пенсий. Нет никаких сомнений в том, что усиление коммунистической партии и политизация пенсионных вопросов после событий 19 августаКатастрофа 98 помогла усилиям пенсионеров. Однако суды играли важную, независимую роль. Если бы они не обращались в суды, положение пенсионеров, возможно, никогда не стало бы таким важным политическим вопросом. Справедливо заключить, что российские суды предоставляют значительные ресурсы для гражданской мобилизации против несправедливых и произвольных действий государства.

Во многих отношениях суды были самым важным оружием пенсионеров. Суды не только восстанавливали пенсии в каждом конкретном случае, но и оказывали влияние на правительство, чтобы оно внесло общенациональные нормативные изменения в методы расчета пенсий. Нет никаких сомнений в том, что усиление коммунистической партии и политизация пенсионных вопросов после событий 19 августаКатастрофа 98 помогла усилиям пенсионеров. Однако суды играли важную, независимую роль. Если бы они не обращались в суды, положение пенсионеров, возможно, никогда не стало бы таким важным политическим вопросом. Справедливо заключить, что российские суды предоставляют значительные ресурсы для гражданской мобилизации против несправедливых и произвольных действий государства.

В-третьих, нам необходимо серьезно пересмотреть аргумент о том, что советское наследие тормозило спрос на право, в частности, своим влиянием на менталитет людей и их отношение к судам. Пенсионеров регулярно считают людьми, наиболее проникнутыми советским менталитетом. Тем не менее именно пенсионеры при поддержке Коммунистической партии возглавили борьбу за верховенство закона в системе социального обеспечения. Что это говорит о советском наследии и его влиянии на спрос на право? Ученые утверждают, что принудительное применение закона в советский период повлияло на правовые отношения позже, но теперь мы должны выяснить, какие аспекты применения права в советское время побуждали пенсионеров так энергично и эффективно использовать суды, по-видимому, до того, как другие группы. Возможно, некоторые аспекты советской правовой традиции более полезны, чем предполагалось ранее.

Тем не менее именно пенсионеры при поддержке Коммунистической партии возглавили борьбу за верховенство закона в системе социального обеспечения. Что это говорит о советском наследии и его влиянии на спрос на право? Ученые утверждают, что принудительное применение закона в советский период повлияло на правовые отношения позже, но теперь мы должны выяснить, какие аспекты применения права в советское время побуждали пенсионеров так энергично и эффективно использовать суды, по-видимому, до того, как другие группы. Возможно, некоторые аспекты советской правовой традиции более полезны, чем предполагалось ранее.

В-четвертых, опыт пенсионеров подтверждает одно утверждение Хендли и симпозиума EECR о том, что наибольшую угрозу верховенству права в России представляют произвольные действия государства, государства, которое стоит над законом. Очевидно, это был центральный вопрос судебной кампании пенсионеров. Только после того, как российское государство признает, что оно само управляется законом, правопорядок в России продвинется дальше. Отправление правосудия также нуждается в совершенствовании. Действительно, судебная реформа сейчас стоит на первом месте в политической повестке дня в России, хотя, вероятно, это будет долгосрочный процесс, растянувшийся на многие десятилетия.

Отправление правосудия также нуждается в совершенствовании. Действительно, судебная реформа сейчас стоит на первом месте в политической повестке дня в России, хотя, вероятно, это будет долгосрочный процесс, растянувшийся на многие десятилетия.

Однако важно не путать институциональные проблемы России с общественным мнением. Как заявил судья Пашин, «мы можем гордиться высочайшим уровнем правовой культуры нашего населения. Однако правовая культура нашего населения не такая, как у нашего государства», которое остается крайне консервативным и коррумпированным. К разделению институциональных тенденций и народных настроений также призывают Тимоти Колтон и Майкл Макфол, которые недавно пришли к выводу, что россияне «усвоили демократические ценности быстрее, чем элита договорилась о демократических институтах». этот вывод может быть верным и в области верховенства права.

В-пятых, широта и размах судебной кампании пенсионеров заставляет нас задаться вопросом, почему EECR не заметил ее до своего симпозиума 1999 года. Как друзья EECR, мы хотели бы предположить, что одной из причин может быть конституционная направленность журнала и его освещение событий в законодательстве. Но по мере того, как внимание ученых смещается с создания конституционных рамок на установление верховенства закона в Центральной и Восточной Европе, EECR мог бы рассмотреть вопрос о расширении своих социологических отчетов о спросе на закон в рамках своих регулярных обновлений по стране. Мы думаем, что это повысит осведомленность общественности о спросе на закон, не в последнюю очередь среди пенсионеров бывшего Советского Союза. Это также помогло бы всем нам принять вызов Кэтрин Хендли и сосредоточиться не только на обеспечении закона, но и на спросе на него.

Как друзья EECR, мы хотели бы предположить, что одной из причин может быть конституционная направленность журнала и его освещение событий в законодательстве. Но по мере того, как внимание ученых смещается с создания конституционных рамок на установление верховенства закона в Центральной и Восточной Европе, EECR мог бы рассмотреть вопрос о расширении своих социологических отчетов о спросе на закон в рамках своих регулярных обновлений по стране. Мы думаем, что это повысит осведомленность общественности о спросе на закон, не в последнюю очередь среди пенсионеров бывшего Советского Союза. Это также помогло бы всем нам принять вызов Кэтрин Хендли и сосредоточиться не только на обеспечении закона, но и на спросе на него.

Илиан Кашу — научный сотрудник Института открытого общества в Центральноевропейском университете в Будапеште. Митчелл Оренштейн — доцент кафедры политологии Школы Максвелла Сиракузского университета и научный сотрудник проекта «Укрепление демократических институтов» Гарвардского университета. Он является автором книги Out of the Red: Building Capitalism and Democracy in Postcommunist Europe (University of Michigan Press, 2001). ПРИМЕЧАНИЯ

Он является автором книги Out of the Red: Building Capitalism and Democracy in Postcommunist Europe (University of Michigan Press, 2001). ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кэтрин Хендли, «Правовое развитие в постсоветской России», «Постсоветские дела», 13, вып. 3, стр. 228-51.

2. Юрий Петров, Пенсионерам о Пенсиах, Партия Пенсионеров России (Пенсионерам о пенсиях, Партия пенсионеров), (Москва, 2000), с. 7.

3. Михаил Захаров и Эльвира Тучкова, Право социального обеспечения в России. 317.

4. Комментарии Тамары Плетневой, «Протокол судебного заседания о внесении изменений в закон № 113», 82-я сессия Государственной Думы, 22 марта 2001 г.

5. Интервью с Эльвирой Тучковой, Москва, 29 марта 2001 г.

6. Верховный Суд, «Официальное письмо в Правительство по поводу толкования Закона 113», № 85-1, 5 января 2000 г. Опубликовано в Юрий Люблин, Комментарии к Федеральному закону 113 от 21 июля 19№ 97 «О порядке исчисления и повышения государственных пенсий»; это приложение к журналу «Пенсия» (Москва, 2001), стр. 373-76.

373-76.

7. Комментарии Михаила Захарова, «Стенограмма заседания по пенсионной реформе в Российской Федерации: проблемы и перспективы», Государственная Дума, 20 марта 2001 г.

8. «Постановление о действиях Правительства по реализации Закон 113», Государственная Дума: 16 января 1998 г.

9. Петров, Пенсионерам, С. 26-27.

10. Государственная Дума Российской Федерации, «Послание Президенту Б. Н. Ельцину», Постановление № 2112-II, 21.01.1998. Совет Федерации Российской Федерации, «Обращение к Президенту Б. Н. Ельцину по поводу постановления правительства № 1660 от 30 декабря 1997 г. о размере средней заработной платы за четвертый квартал 1997 г. для исчисления и повышения государственных пенсий», Постановление № 135, 1 апреля 1998 г.

11. Решение Верховного Суда, ГКПИ № 98-191, 13 ноября 1998 г.

12. Вице-премьер Валентина Матвеенко, цит. 3 (март 2000 г.), с. 16.

13. Государственная Дума Российской Федерации, Протокол № 13 (461), 29 марта., 2000, с. 43.

14.