Статья 36 Уголовного кодекса РФ в новой редакции с Комментариями и последними поправками на 2022 год

Новая редакция Ст. 36 УК РФ

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.

Комментарий к Статье 36 УК РФ

1. Эксцесс исполнителя преступления — это совершение исполнителем такого преступного деяния, которое не охватывалось умыслом других участников преступления, рамками договоренности с остальными участниками. Иными словами, исполнитель выходит за рамки обговоренного. Остальные участники преступления за эксцесс исполнителя к уголовной ответственности не привлекаются <1>.

———————————

<1> См. также: БВС РФ. 2001. N 5. С. 23 — 24.

2. Эксцесс исполнителя преступления может быть количественным или качественным.

2.1. Количественный эксцесс. Исполнитель выходит за рамки обговоренного и совершает однородное преступление, но причиняет вред тому же родовому объекту как основному. Например, вместо грабежа совершает разбой. Здесь исполнитель привлекается к уголовной ответственности за разбойное нападение (ст. 162), а прочие соучастники преступления (организатор, подстрекатель, пособник, иной исполнитель) привлекаются к уголовной ответственности за приготовление, покушение либо оконченное (составом) преступление, предусмотренное ст. 161 <1>.

Исполнитель выходит за рамки обговоренного и совершает однородное преступление, но причиняет вред тому же родовому объекту как основному. Например, вместо грабежа совершает разбой. Здесь исполнитель привлекается к уголовной ответственности за разбойное нападение (ст. 162), а прочие соучастники преступления (организатор, подстрекатель, пособник, иной исполнитель) привлекаются к уголовной ответственности за приготовление, покушение либо оконченное (составом) преступление, предусмотренное ст. 161 <1>.

———————————

<1> См.: БВС РФ. 2003. N 12. С. 15 — 16; 2001. N 5. С. 23 — 24.

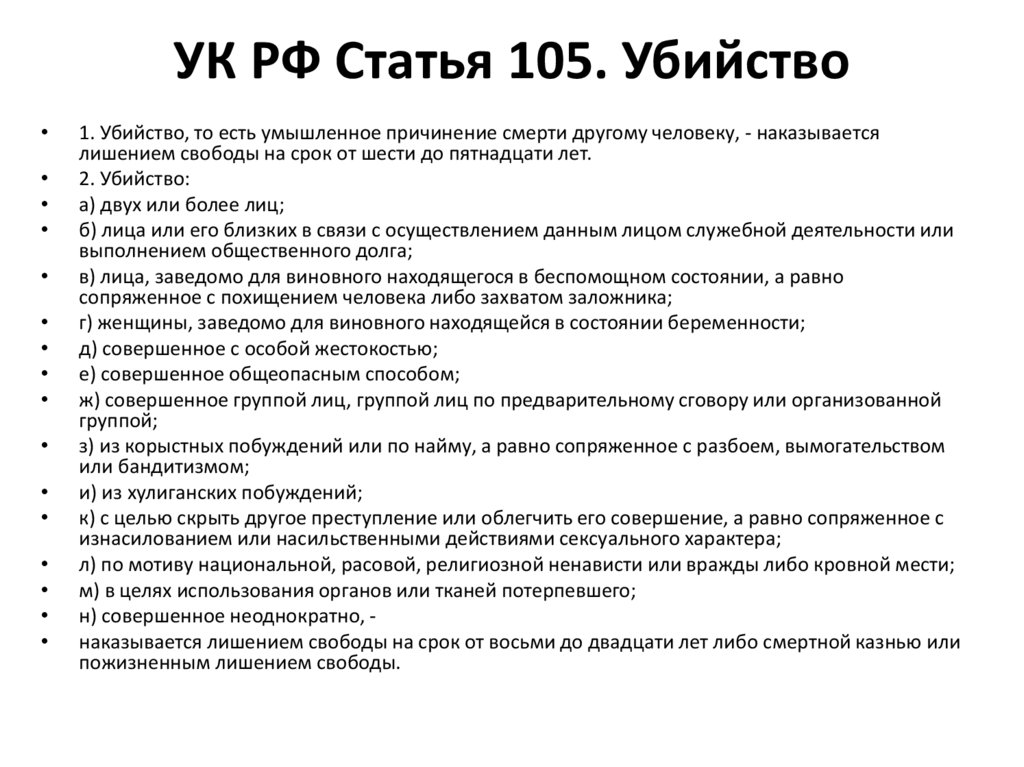

2.2. Качественный эксцесс. Исполнитель выходит за рамки обговоренного и совершает неоднородное преступление, причиняет вред иному охраняемому законом объекту как основному. Например, вместо грабежа совершает убийство. Здесь исполнитель привлекается к уголовной ответственности за приготовление к грабежу, предусмотренному ч. 2 или 3 ст. 161, и оконченное (составом) убийство (ст. 105). Квалификация деяния как преступления остальных соучастников аналогична таковой при количественном эксцессе и зависит от фактических обстоятельств содеянного.

105). Квалификация деяния как преступления остальных соучастников аналогична таковой при количественном эксцессе и зависит от фактических обстоятельств содеянного.

Так, Военная коллегия ВС РФ в Определении N 1-0102/2001 по делу Мацко и Ширяева указала, что поведение Ш., совершившего тайное похищение имущества с проникновением в жилище, несмотря на последующее применение соисполнителем М. насилия к потерпевшему, надлежит квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 158, поскольку вопреки договоренности между Ш. и М. о совершении кражи последний из них лишил жизни потерпевшего из корыстных побуждений. Ш. в применении насилия не участвовал. Факт заранее не обещанного оказания Ш. помощи М. в перетаскивании трупа потерпевшего не может быть расценен как участие в разбойном нападении, совершенном М. Разбой считается оконченным с момента нападения <1>.

———————————

<1> См.: БВС РФ. 2003. N 12. С. 16 — 17.

3. В отличие от соучастия прикосновенность к умышленному преступлению другим лицом не связана с содействием совершению этого преступления и образует самостоятельный состав преступления. Подробнее см. ст. 174, 175, 316.

Подробнее см. ст. 174, 175, 316.

Другой комментарий к Ст. 36 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Под эксцессом исполнителя понимается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников.

2. При качественном эксцессе исполнитель совершает преступление, выходящее за пределы его сговора с другими соучастниками и являющееся неоднородным с тем, что планировалось к совершению. Такое преступление совершается либо в дополнение к планировавшемуся и совершенному, либо взамен планировавшегося. В первом случае соучастники несут ответственность только за оконченное преступление, охватывавшееся их умыслом; во втором — за преступление, охватывавшееся их умыслом, но по правилам о неоконченном преступлении.

3. Количественный эксцесс характеризуется отклонением исполнителя от первоначально намеченного к совершению преступления в части его тяжести. В таком случае соучастники несут ответственность за охватывавшееся их умыслом оконченное преступление без квалифицирующих признаков.

Статья 36 Трудового кодекса РФ в новой редакции с Комментариями и последними поправками на 2022 год

Новая редакция Ст. 36 ТК РФ

Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров.

Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных переговоров является день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных переговоров указанного ответа.

Не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений от имени работников лицами, представляющими интересы работодателей, а также организациями или органами, созданными либо финансируемыми работодателями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Комментарий к Статье 36 ТК РФ

Представители работников и работодателей участвуют в коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, соглашения и имеют право проявить инициативу по проведению таких переговоров (ч. 1 ст. 36 Трудового кодекса РФ).

Вторая часть комментируемой статьи строго регламентирует порядок вступления в переговоры стороны, получившей приглашение к началу таких переговоров.

Кроме того, в статье 36 Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона N 90-ФЗ появилась часть третья, которая запрещает ведение коллективных переговоров, а равно и заключение коллективных договоров (соглашений) от имен работников лицами, представляющими интересы работодателей, либо организациями (органами), созданными (финансируемыми) работодателями, органами власти (управления) или политическими партиями (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ).

Другой комментарий к Ст. 36 Трудового кодекса Российской Федерации

1. Общее определение коллективных переговоров дается в Конвенции МОТ N 154 «О содействии коллективным переговорам». Под ними понимаются все переговоры, которые проводятся между работодателем, группой работодателей или одной или несколькими организациями работодателей с одной стороны и одной или несколькими организациями трудящихся — с другой в целях:

Общее определение коллективных переговоров дается в Конвенции МОТ N 154 «О содействии коллективным переговорам». Под ними понимаются все переговоры, которые проводятся между работодателем, группой работодателей или одной или несколькими организациями работодателей с одной стороны и одной или несколькими организациями трудящихся — с другой в целях:

а) определения условий труда и занятости; и/или

б) регулирования отношений между работодателями и трудящимися; и/или

в) регулирования отношений между работодателями или их организациями и организацией или организациями трудящихся.

Коллективные переговоры охватывают все стороны взаимоотношений между работниками и работодателями, т.е. не существует таких вопросов в отношениях по поводу применения наемного труда, которые не могли бы явиться предметом коллективных переговоров.

В рамках системы «трипартизм» в коллективных переговорах могут принимать участие представители государства или местного самоуправления. Они являются в таком случае полноправными участниками переговоров. В случаях, предусмотренных законом, участие в коллективных переговорах органов государственной власти, органов местного самоуправления является обязательным (см. ст. 45 ТК РФ и комментарий к ней).

В случаях, предусмотренных законом, участие в коллективных переговорах органов государственной власти, органов местного самоуправления является обязательным (см. ст. 45 ТК РФ и комментарий к ней).

Коллективные переговоры — универсальное средство согласования интересов сторон социального партнерства, подготовки правовых актов социального партнерства. Они могут проводиться на всех уровнях социального партнерства, начиная с уровня организации и заканчивая федеральным уровнем.

В комментируемых статьях данной главы установлен общий порядок проведения коллективных переговоров. Он имеет общее значение и применяется для проведения переговоров любого уровня. Стороны коллективных переговоров на основании норм комментируемой главы самостоятельно определяют конкретную процедуру проведения коллективных переговоров.

2. Универсальными участниками коллективных переговоров являются представители работников и работодателей. О соответствующих представителях см. гл. 4 ТК РФ и комментарий к ней.

Инициатором начала коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного договора, соглашения вправе выступить любая из сторон. Предложение о начале коллективных переговоров выдвигается от имени представителей работников или работодателей органом, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего решения (профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации, совет объединения профсоюзов, исполнительный орган объединения работодателей или конкретного работодателя и т.п.). Процедура принятия данного решения определяется уставами и регламентами организаций работников или работодателей (работодателя). Выдвижение инициативы по проведению коллективных переговоров органом или лицом, не имеющим надлежащих полномочий, не порождает у другой стороны (других сторон) обязанностей по вступлению в переговоры. Правом на выдвижение предложения о начале коллективных переговоров обладают непосредственно работники организации, а также их представители (профсоюзная организация, объединяющая более половины работников организации, профсоюзная организация, объединяющая менее половины работников организации, которой поручено представлять интересы работников, единый представительный орган, иной представитель).

Предложение о начале коллективных переговоров направляется инициатором другой стороне (сторонам) в письменной форме. Письменное предложение о начале коллективных переговоров должно быть направлено способом, позволяющим зафиксировать факт его получения другой стороной (вручение уполномоченному лицу под расписку, направление почтовой связью с уведомлением о вручении и т.п.).

Представители стороны, получившие от другой стороны уведомление о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со дня получения уведомления. Вступление в переговоры осуществляется посредством назначения (выбора) лиц, участвующих в коллективных переговорах от ее имени, и направления соответствующего решения инициатору коллективных переговоров. Решение о вступлении в переговоры принимается органом, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего решения (профсоюзный комитет, совет объединения профсоюзов, исполнительный орган объединения работодателей или конкретного работодателя и т. п.). Процедура принятия данного решения определяется соответствующими уставами и регламентами.

п.). Процедура принятия данного решения определяется соответствующими уставами и регламентами.

3. Коллективные переговоры начинаются на следующий день после получения инициатором проведения коллективных переговоров ответа, предусмотренного ч. 2 ст. 36. Днем окончания коллективных переговоров является день подписания коллективного договора, соглашения либо протокола разногласий.

4. Часть 3 ст. 36 воспроизводит положения ст. 5 утратившего силу Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях», исключая представительство интересов работников лицами, которые представляют интересы работодателей, организациями или органами, подконтрольными работодателям, органам государственной власти и органам местного самоуправления, политическим партиям. К таким организациям могут быть отнесены те из них, которые образованы при преимущественном участии работодателей или их представителей, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, политических партий либо напрямую финансируются ими. Данное правило конкретизирует нормы Конвенции МОТ N 98 «О применении принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров», согласно которой организации трудящихся и работодателей пользуются надлежащей защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга или со стороны их агентов или членов. В частности, как вмешательство рассматриваются действия, имеющие своей целью способствовать учреждению организаций трудящихся под господством работодателей или организаций работодателей или поддерживать организации трудящихся путем финансирования или другим путем с целью поставить такие организации под контроль работодателей или организаций работодателей.

Данное правило конкретизирует нормы Конвенции МОТ N 98 «О применении принципов права на организацию и на ведение коллективных переговоров», согласно которой организации трудящихся и работодателей пользуются надлежащей защитой против любых актов вмешательства со стороны друг друга или со стороны их агентов или членов. В частности, как вмешательство рассматриваются действия, имеющие своей целью способствовать учреждению организаций трудящихся под господством работодателей или организаций работодателей или поддерживать организации трудящихся путем финансирования или другим путем с целью поставить такие организации под контроль работодателей или организаций работодателей.

О легальном финансировании работодателями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления профессиональных союзов см. ст. 377 ТК РФ и комментарий к ней.

Заявления о признании юрисдикции Суда обязательной

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД

Государства-участники Статута Суда могут «в любое время заявить, что они признают в качестве обязательной ipso facto и без специального соглашения по отношению к любому другому государству, взявшему на себя такое же обязательство, юрисдикцию Суда» (статья 36). , пункт 2 Статута).

, пункт 2 Статута).

Каждое государство, признавшее обязательную юрисдикцию Суда, в принципе имеет право обратиться в Суд с любым одним или несколькими другими государствами, взявшими на себя такое же обязательство, путем подачи заявления о возбуждении разбирательства в Суде. И наоборот, оно обязуется предстать перед Судом, если против него будет возбуждено дело одним или несколькими другими такими государствами.

Заявления о признании юрисдикции Суда обязательной оформляются в виде одностороннего акта заинтересованного государства и сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Тексты заявлений, сделанных в соответствии с пунктом 2 статьи 36 Статута, срок действия которых, на основании информации, предоставленной депозитарием, не истек, а также они не были отозваны или заменены на 1 января 2018 года, приведены ниже. Включение или опущение заявления не наносит ущерба его возможному применению Судом в конкретном деле.

С учетом положений пункта 5 статьи 36 Статута Международного Суда в список также включены тексты заявлений, сделанных в соответствии со Статутом Постоянной Палаты Международного Суда, срок действия которых не истек или которые не были отозваны. Сейчас таких заявлений шесть.

Сейчас таких заявлений шесть.

Заявления, сданные на хранение в общей сложности 73 государствами, приводятся здесь на английском языке. Если это не язык оригинала декларации, используемые переводы, если не указано иное, сделаны Секретариатом Организации Объединенных Наций или Лиги Наций.

Следующие заявления были представлены Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (дата, указанная после названия государства, соответствует дате, когда заявление было сдано на хранение):

Австралия

22 марта 2002 г.Австрия

19 мая 1971 г.Барбадос

1 августа 1980 г.Бельгия

17 июня 1958 г.Ботсвана

16 марта 1970 г.Болгария

27 ноября 2015 г.Камбоджа

19 сентября 1957 г.Камерун

3 марта 1994 г.Канада

10 мая 1994 г.

Коста-Рика

20 февраля 1973 г.Берег Слоновой Кости

29 августа 2001 г.Кипр

3 сентября 2002 г.Демократическая Республика Конго

8 февраля 1989 г.Дания

10 декабря 1956Джибути

2 сентября 2005 г.Доминиканская Республика

30 сентября 1924 г.Доминика, Содружество

24 марта 2006 г.Египет

22 июля 1957 г.Экваториальная Гвинея

11 августа 2017 г.Эстония

21 октября 1991 г.Финляндия

25 июня 1958 г.Гамбия

22 июня 1966 г.Грузия

20 июня 1995 г.Германия

30 апреля 2008 г.Греция

14 января 2015 г.

Гвинея-Бисау

7 августа 1989 г.Гвинея, Республика

4 декабря 1998 г.Гаити

4 октября 1921 г.Гондурас

6 июня 1986 г.Венгрия

22 октября 1992 г.Индия

27 сентября 2019 г.Ирландия

15 декабря 2011 г.Италия

25 ноября 2014 г.Япония

6 октября 2015 г.Латвия, Республика

24 сентября 2019 г.Лесото

6 сентября 2000 г.Либерия

20 марта 1952 г.Лихтенштейн

29 марта 1950 г.Литва

21 сентября 2012 г.Люксембург

15 сентября 1930 г.Мадагаскар

2 июля 1992 г.Малави

12 декабря 1966 г.

Мальта

2 сентября 1983 г.Маршалловы острова

24 апреля 2013 г.Маврикий

23 сентября 1968 г.Мексика

28 октября 1947 г.Нидерланды

21 февраля 2017 г.Новая Зеландия

22 сентября 1977 г.Никарагуа

Нигерия

30 апреля 1998 г.Норвегия

24 июня 1996 г.Пакистан

29 марта 2017 г.Панама

25 октября 1921 г.Парагвай

25 сентября 1996 г.Перу

7 июля 2003 г.Филиппины

18 января 1972 г.Польша

25 марта 1996Португалия

25 февраля 2005 г.Румыния

23 июня 2015 г.

Сенегал

2 декабря 1985 г.Словакия

28 мая 2004 г.Сомали

11 апреля 1963 г.Испания

29 октября 1990 г.Судан

2 января 1958 г.Суринам

31 августа 1987 г.Свазиленд

26 мая 1969 г.Швеция

6 апреля 1957 г.Швейцария

28 июля 1948 г.Тимор-Лешти

21 сентября 2012 г.Идти

25 октября 1979 г.Уганда

3 октября 1963 г.Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

22 февраля 2017 г.Уругвай

28 января 1921 г.Часть II. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ

Часть II. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ — Содержание, Заголовок 0, Глава 2, MCA- Содержимое МКА

- КОНСТИТУЦИЯ ШТАТА МОНТАНА

- СТАТЬЯ II

- Часть II

- 1.

- 2. Самоуправление

- 3. Неотъемлемые права

- 4. Индивидуальное достоинство

- 5. Свобода вероисповедания

- 6. Свобода собраний

- 7. Свобода слова, самовыражения и прессы.

- 8. Право на участие

- 9. Право знать

- 10. Право на неприкосновенность частной жизни

- 11. Обыски и выемки

- 12. Право на ношение оружия

- 13. Право голоса

- 14. Права взрослых

- 15. Права лиц, не достигших совершеннолетия

- 16.

Отправление правосудия

Отправление правосудия - 17. Надлежащая правовая процедура

- 18. Государство подлежит иску

- 19. Хабеас корпус

- 20. Возбуждение дела

- 21. Залог

- 22. Чрезмерные санкции

- 23. Задержание

- 24. Права обвиняемого

- 25. Самообвинение и двойное привлечение к ответственности

- 26. Суд присяжных

- 27. Тюремное заключение за долги

- 28. Политика в области уголовного правосудия — права осужденных

- 29. Выдающийся домен

- 30. Измена и наследство.

Отправление правосудия

Отправление правосудия