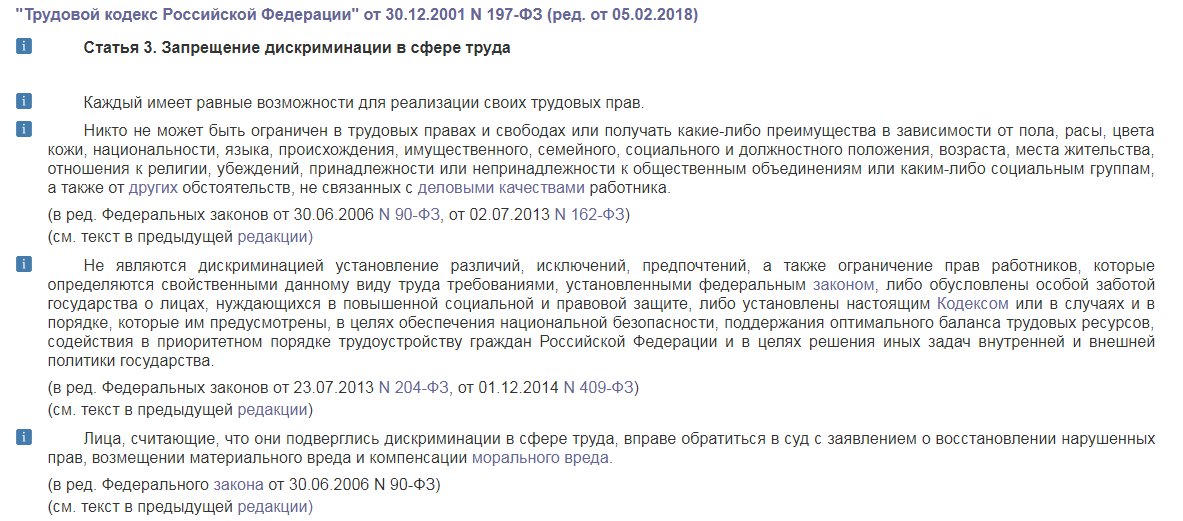

ст 3 ТК РФ. Запрещение дискриминации в сфере труда

Главная — ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — ст 3 ТК РФ. Запрещение дискриминации в сфере труда Задать вопрос юристуКаждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.

trkodeks.ru/stat/tk-glava-1/statia-3/

19.05.2016 — Константин Подольников

Отработал с 01.01.2015 г. по 24.07.2015г в Обособленном подразделении «Томское управление строительного контроля» ООО «Транснефть надзор» находящегося по адресу г. Томск ул. а 13/1 офис 512. 24.07.2015 г. я уволился из организации по собственному

19.05.2016 — Валентина Медведева

в 2015 году отработав в организации 6,5 месяцев я уволился по собственному желанию. В мае 2016 г. работникам организации продолжающим работать было выплачено вознаграждение по итогам года. мне вознаграждение выплачено не было. Правомерно ли это? в других

Ответ на вопрос дан по телефону.

13.01.2012 — Анна

ограничения по возрасту во всех вакансиях, и увольнения с работы после 50 лет, а заявления заставляют писать по собственному или начинаются угрозы, зная, что суды на эту статью не реагируют. знаю по собственному опыту.

знаю по собственному опыту.11.04.2011 — vasilek

полностью согласна с предыдущим комментариемОтвет на вопрос дан по телефону.

13.01.2011 — EDGE

Больше всего умиляет «Никто не может… получать какие-либо преимущества независимо от … происхождения, имущественного, семейного…положения» В какую фирму, да даже в администрацию ни загляни — везде руководящие должности занимаются с ПРЯМОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ от семейного или социального положения.Ответ на вопрос дан по телефону.

|

пострадавших лиц

|

Повреждения здоровья, (ч.

|

Последствия |

Время, место и иные |

1. Работники, с которыми заключен трудовой договор (ст. 227 ТК РФ) 2. Лица, с которыми заключен гражданско-правовой договор, по условиям которого они подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 227 ТК РФ, п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ) 3. Иные лица, участвующие в производственной деятельности работодателя (ст. 227): — с которыми заключен ученический договор; -страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с медицинскими рекомендациями; — осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду; — привлекаемые к выполнению общественно-полезных работ; — члены производственных кооперативов или крестьянских(фермерских)

хозяйств и лично участвующие в их деятельности. 4. Лица, которые в интересах работодателя участвуют в работах по предотвращению катастроф, аварий и т.п. или ликвидации их последствий.

|

1.телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 2.повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств; 3.поражение электрическим током, молнией, излучением; 4. иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов; 5. тепловой удар; 6. ожог; 7.обморожение; 8.утопление; 9.укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми. |

1. перевод пострадавшего на другую работу; 2. временная или стойкая утрату трудоспособности; 3. смерть пострадавшего.

|

Несчастный случай произошел с пострадавшим: 1) в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе: — во время перерывов в работе; — при подготовке инструментов и одежды для выполнения работы, а также приведения их в порядок после окончания работы; — при выполнении других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы; — при выполнении сверхурочной работы, при работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 2) во время следования на работу или с работы на транспорте, предоставленном работодателем, либо на личном транспорте, но по распоряжению работодателя или по взаимному соглашению, закрепленному в трудовом договоре; 3) при следовании в служебную командировку и обратно, во время служебных поездок на общественном и служебном транспорте; 4) при следовании по распоряжению работодателя к месту выполнения работы или поручения, в том числе пешком; 5) во время междусменного отдыха при вахтовом методе работы; 6) во время междусменного отдыха водителя-сменщика, проводника, члена

бригады почтового вагона и т. 7) при совершении других действий, предусмотренных трудовым договором или совершаемых в интересах работодателя, в том числе по предотвращению катастрофы, аварии, несчастного случая или ликвидации их последствий

|

Ст 3 Закон О Занятости Населения в РФ N 1032-1

Статья 3. Порядок и условия признания граждан безработными

1. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.

Порядок регистрации безработных граждан, порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и требования к подбору подходящей работы устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости паспорта, трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законодательством порядке, либо документов, их заменяющих, документов, удостоверяющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы), а для впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих квалификации — паспорта и документа об образовании и (или) о квалификации.

В случае представления справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы) в иностранной валюте органы службы занятости осуществляют перевод иностранной валюты в рубли по официальному курсу, установленному на день увольнения гражданина.

При невозможности предоставления органами службы занятости подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане признаются безработными с первого дня предъявления указанных документов.

Гражданин, относящийся к категории инвалидов, для решения вопроса о признании его безработным дополнительно предъявляет индивидуальную программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

3. Безработными не могут быть признаны граждане:

не достигшие 16-летнего возраста;

которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены страховая пенсия по старости (в том числе досрочно) и (или) накопительная пенсия, либо пенсия, предусмотренная пунктом 2 статьи 32 настоящего Закона, либо пенсия по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;

отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы, включая работы временного характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации — в случае двух отказов от профессионального обучения или от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера. Гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по одной и той же профессии, специальности) дважды;

Гражданину не может быть предложена одна и та же работа (профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по одной и той же профессии, специальности) дважды;

не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы службы занятости для предложения им подходящей работы, а также не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости для регистрации их в качестве безработных;

осужденные по решению суда к исправительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы;

представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы и заработка, а также представившие другие недостоверные данные для признания их безработными;

перечисленные в статье 2 настоящего Закона.

4. Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании их безработными, имеют право на повторное обращение в органы службы занятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса о признании их безработными.

Другие статьи ФЗ «О занятости населения в РФ»

Статья 2. Занятые граждане

Статья 13. Дополнительные гарантии занятости для отдельных категорий населения

Статья 22.2. Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» N 1032-1 ст 3 (действующая редакция 2021)

За что могут уволить в 2021 году

В 2021 году сотрудников смогут уволить не только по «классическим» причинам, предусмотренным в Трудовом кодексе, например из-за ликвидации предприятия, кражи имущества из офиса или прогула, но и за игнорирование звонков работодателя в течение двух суток или смены геолокации без предупреждения. Такое новшество появилось благодаря поправкам в ТК РФ, касающимся нового формата работы — дистанционного.

«Парламентская газета» рассказывает про все случаи, в которых начальник может расстаться с работником без его согласия, а также о том, какие категории сотрудников не получится уволить по инициативе работодателя.

Пьянствуешь при исполнении — попрощайся с работой

Основания для расторжения трудового договора без воли работника прописаны в статье 81 ТК.

Быстрое увольнение по закону возможно за однократное грубейшее нарушение со стороны сотрудника, если он не имеет оправдывающих обстоятельств. К ним относятся: прогул всей смены, отсутствие на рабочем месте более четырёх часов, употребление алкоголя на территории работодателя, подтверждённое состояние опьянения, причём как алкогольного, так и токсического и наркотического. Сюда же входит игнорирование правил охраны труда, если это повлекло несчастье или явную угрозу членам коллектива.

Ещё есть менее грубые нарушения, увольнение за которые возможно после фиксации двух и более случаев: опоздания, необоснованные отлучки, несоблюдение графика работы, правил служебной безопасности (без ущерба). Также кандидатом на расчёт может стать сотрудник, который более двух раз устроил саботаж, отказался исполнять законные приказы и распоряжения начальства, затянул со сроками выполнения заданий или некачественно их делал, уклонялся от обязательного медосмотра или нарушал другие положения трудового контракта.

Все подобные ситуации должны быть задокументированы руководством. Правда, если сотрудника уволили, например, за пару опозданий, суд может встать на его сторону, признав такую меру чрезмерной, и затем потребовать восстановления работника. Сам же сотрудник, согласно ТК, может оспорить решение руководства об увольнении в судебном порядке в течение месяца от даты вручения ему заверенной копии распоряжения.

«Избавиться» от подчинённого также можно за доставленный им ущерб компании. Он может быть как материальным, так и репутационным. В частности, сотрудник не имеет права разглашать секретные данные коммерческого характера или гостайну, если был допущен к ним под подпись, допускать хищение или растрату материальных средств компании, наносить умышленный вред. Эти нарушения тоже относятся к грубым, поэтому при установлении факта вины наниматель может сразу уволить вредителя.

Помимо этого, расставание с сотрудником может произойти из-за его несоответствия занимаемой должности, недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации.

В 2020 году внесённые поправки в ТК описали дополнительные причины увольнения для людей, находящихся на удалённой работе. Как поясняла ранее председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, это может быть ситуация, когда работник не выходит на связь с работодателем в течение двух суток. Такой проступок будет расцениваться как прогул. Кроме того, подчинённые обязываются сообщать начальству о смене своей геолокации. Если же он этого не сделал и поехал будучи на «дистанционке» на пляж в Сочи и из-за этого стало страдать качество работы, то сотрудника тоже можно уволить, говорила Святенко.

Что полагается увольняемым работникам

Если в организации происходит сокращение штата, то, согласно ТК, наниматель обязан предложить сотруднику, который под это попадает, другую вакантную должность или работу. Если такой нет, то он должен предложить вакансию в другой организации, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями или трудовым договором. Увольнение допускается только если для человека не нашли подходящего места.

Увольнение допускается только если для человека не нашли подходящего места.

Сотрудникам, в ситуации с которыми дело всё же доходит до увольнения, в день расставания полагается зарплата за неполный месяц работы, компенсация за остаток отпуска, задолженность/перерасход по подотчётным суммам или возмещению затрат. При этом при выплате расчётных руководство может удержать установленную и согласованную с работником стоимость ущерба. Если же он с ней не согласен, работодатель вправе обратиться в суд, говорится в ТК.

Кого лишить работы не удастся

ТК не допускает увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности или во время отпуска.

Кроме того, в законе указан перечь сотрудников, которые тоже защищены от увольнения. Это беременные женщины, женщины с ребёнком в возрасте до трёх лет, одинокие матери с ребёнком до 14 лет, а если это ребёнок инвалид, то до 18 лет. Нельзя так просто распрощаться и с единственным кормильцем ребёнка до трёх лет в семье, воспитывающей трёх и более детей до 14 лет, а также с единственным кормильцем ребёнка-инвалида до 18 лет. Это же правило распространяется на сотрудников в возрасте до 18 лет. Правда, их можно уволить, если на это даст согласие государственная инспекция труда и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Это же правило распространяется на сотрудников в возрасте до 18 лет. Правда, их можно уволить, если на это даст согласие государственная инспекция труда и комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Читайте также:

• Пилотов уволят за отказ от прохождения медосмотра на алкоголь и наркотики • Уволенные со службы военные заплатят за свою подготовку • Работодателям придется отчитываться о сокращении сотрудников до апреля

При этом если организация ликвидируется или предприниматель прекращает свою деятельность, увольнение данных работников возможно.

Отдельно стоит отметить, что даже при уважительных причинах у работодателя не всегда может получиться распрощаться с сотрудником, так как у любого вопиющего поступка работника есть «срок давности».

Если руководство полагает, что единственно верным решением для такого подчинённого станет увольнение, то реализовать своё право нужно в течение: 30 дней от даты, когда о происшествии доложили непосредственному начальнику, даже если он лишён права накладывать дисциплинарные взыскания; полугода от даты совершения нарушения, если об этом стало известно не сразу; 24 месяцев от дня совершения проступка, для обнаружения которого нужно провести аудит.

Согласно ч. 3 ст. 254 ТК РФ при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. Какие документы должна представить беременная женщина для подтверждения факта прохождения в рабочее время диспансерного обследования? Как время такого обследования следует отражать в табеле учета рабочего времени?

Ответ: Для подтверждения факта прохождения в рабочее время диспансерного обследования беременная женщина, по нашему мнению, должна представить работодателю справку из медицинского учреждения, составленную в свободной форме. В табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13 (утв. Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»)) должно отражаться время такого обследования проставлением соответствующего буквенного или цифрового кода с указанием количества часов, в течение которых женщина проходила обязательное диспансерное обследование.

Обоснование: Порядок проведения диспансеризации беременных женщин определен Положением об организации проведения диспансеризации беременных женщин и родильниц, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 30.03.2006 N 224 (далее — Положение). Согласно абз. 1 п. 3 Положения при физиологическом течении беременности осмотры проводятся врачом акушером-гинекологом не менее десяти раз, врачом-терапевтом — не менее двух раз, врачом-окулистом, врачом-отоларингологом, врачом-стоматологом — при первичном обращении. Периодичность осмотров установлена также и п. 4 Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.2009 N 808н. Помимо периодических осмотров беременная женщина должна проходить и лабораторные исследования, периодичность которых установлена Приложением N 2 к Приказу Минздрава России от 10.02.2003 N 50 «О совершенствовании акушерско-гинекологической помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях». Таким образом, все беременные женщины должны проходить медицинские осмотры у врачей-специалистов и лабораторные исследования с установленной периодичностью.

В случае если беременная женщина работает, работодатель не вправе препятствовать ей проходить обязательное диспансерное наблюдение, о чем отмечается и в Определениях Московского городского суда от 24.03.2011 по делу N 33-8111 и от 04.10.2010 по делу N 33-27968. При этом по месту работы беременной женщины за время прохождения ею обязательного диспансерного наблюдения за ней сохраняется средний заработок (ч. 3 ст. 254 Трудового кодекса РФ).

Следует отметить, что законодательством РФ не установлена обязанность беременной женщины предупреждать заранее работодателя об отсутствии на работе в связи с прохождением обязательного диспансерного наблюдения, а также представлять какие-либо документы, подтверждающие посещение ею врача или прохождение лабораторных исследований. При этом пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ установлено, что отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) является прогулом. Помимо этого, для того чтобы работодатель смог произвести беременной женщине оплату времени прохождения ею обязательного диспансерного наблюдения в размере среднего заработка, ему необходимо правильно отразить данное время в табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13), что можно сделать на основании подтверждающего документа.

Следовательно, в интересах беременной женщины предупредить работодателя о необходимости прохождения диспансерного обследования и представить подтверждающие документы.

Заявление пишется в свободной форме с указанием предполагаемых даты и времени посещения врача. Также в заявлении рекомендуется указать время, необходимое для проезда к месту нахождения медицинского учреждения и обратно, что является особенно актуальным в крупных городах, где тратится значительное количество времени на проезд.

По окончании времени посещения врача или прохождения лабораторных исследований беременной женщине в медицинском учреждении необходимо получить справку, подтверждающую данный факт. Форма такой справки законодательством РФ не установлена, в связи с чем медицинским учреждением выдается справка, составленная в свободной форме.

Работодатель на основании справки медицинского учреждения проставляет в табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) соответствующий код. Следует отметить, что в унифицированной форме табеля учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) отсутствует код, обозначающий время прохождения обязательного диспансерного обследования беременной женщиной. В таком случае работодателю рекомендуется в унифицированную форму табеля учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) внести дополнительное условное обозначение, которое будет применяться для таких случаев, и утвердить данные изменения приказом (распоряжением). Внесение дополнительных реквизитов в унифицированные формы первичной учетной документации (кроме форм по учету кассовых операций), утвержденные Госкомстатом России, и утверждение данных изменений приказом (распоряжением) работодателя предусмотрено Порядком применения унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденным Постановлением Госкомстата России от 24.03.1999 N 20. Но при этом, как отмечено в абз. 2 указанного Порядка, удаление реквизитов из унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденных Госкомстатом России, не допускается.

В случае отсутствия работника на работе не весь рабочий день, а только несколько часов в табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) эти часы проставляются отдельно от рабочих часов. Например, работодатель утвердил приказом (распоряжением) для таких случаев буквенный и цифровой коды «МО» и «37». Время прохождения беременной женщиной обязательного диспансерного обследования в табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) будет выглядеть следующим образом.

1. В случае прохождения обязательного диспансерного обследования целый рабочий день, где:

МО — прохождение обязательного диспансерного обследования;

8 — количество часов такого обследования.

Номер Фамилия, Табельный Отметки о явках и неявках на работу по числам

по инициалы, номер месяца

порядку должность

(специальность, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х

профессия)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4

1 Иванова Анна 05023 МО Х

Ивановна

8 Х

2. В случае прохождения обязательного диспансерного обследования часть рабочего дня, где:

МО — прохождение обязательного диспансерного обследования;

4 — количество часов обязательного диспансерного обследования;

Я — продолжительность работы в дневное время;

4 — количество часов работы в дневное время.

Номер Фамилия, Табельный Отметки о явках и неявках на работу по числам

по инициалы, номер месяца

порядку должность

(специальность, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Х

профессия)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4

1 Иванова Анна 05023 МО Х

Ивановна Я

4 Х

4

Е. И.Моргачева

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

08.06.2012

——————————————————————

Федеральный закон от 24.03.2021 N 49-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдель

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят

Государственной Думой

9 марта 2021 года

Одобрен

Советом Федерации

17 марта 2021 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27, ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 24, ст. 2830, 2833; N 41, ст. 4845; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2008, N 52, ст. 6226; 2009, N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3431; N 30, ст. 3989; N 31, ст. 4164, 4193; N 49, ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16; N 7, ст. 901; N 23, ст. 3259; N 30, ст. 4598, 4605; N 45, ст. 6334; N 50, ст. 7361, 7362; 2012, N 10, ст. 1162, 1165, 1166; N 24, ст. 3068; N 30, ст. 4172; N 31, ст. 4330, 4331; N 47, ст. 6401; N 49, ст. 6752; N 53, ст. 7637; 2013, N 26, ст. 3207; N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6685; N 52, ст. 6945; 2014, N 6, ст. 554, 558; N 19, ст. 2303, 2310, 2333; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3385; N 30, ст. 4219, 4259, 4278; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 58, 83, 85; N 6, ст. 885; N 10, ст. 1410, 1411; N 21, ст. 2981; N 29, ст. 4391; 2016, N 1, ст. 60, 61; N 14, ст. 1908; N 18, ст. 2515; N 26, ст. 3868; N 27, ст. 4256, 4257, 4258, 4262; N 28, ст. 4559; N 48, ст. 6732; N 52, ст. 7485; 2017, N 14, ст. 2005; N 15, ст. 2135; N 24, ст. 3489; N 31, ст. 4743, 4752, 4799, 4800; N 50, ст. 7558; N 52, ст. 7935; 2018, N 1, ст. 53, 84, 85; N 18, ст. 2569, 2584; N 27, ст. 3940; N 31, ст. 4818; N 45, ст. 6831; N 53, ст. 8446, 8456; 2019, N 14, ст. 1459; N 30, ст. 4108, 4111; N 44, ст. 6175; N 52, ст. 7818; 2020, N 8, ст. 919; N 14, ст. 2030; N 15, ст. 2235; N 42, ст. 6515; N 44, ст. 6894) следующие изменения:

1) пункт 2 части первой статьи 40 изложить в следующей редакции:

«2) органы принудительного исполнения Российской Федерации;»;

2) статью 40.2 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«4. В органах принудительного исполнения Российской Федерации полномочия начальника органа дознания осуществляют главный судебный пристав Российской Федерации, главные судебные приставы субъектов Российской Федерации, их заместители, старшие судебные приставы.»;

3) в части седьмой статьи 113 слова «судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов» заменить словами «сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации»;

4) в статье 151:

а) подпункт «в» пункта 1 части второй после слов «таможенных органов Российской Федерации,» дополнить словами «сотрудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации,»;

б) в пункте 4 части третьей слова «Федеральной службы судебных приставов» заменить словами «принудительного исполнения Российской Федерации»;

в) дополнить частью четвертой.1 следующего содержания:

«4.1. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных пунктом 2 части второй и частью пятой настоящей статьи, выявленных органами федеральной службы безопасности, в совершении которых обвиняются сотрудники органов принудительного исполнения Российской Федерации, предварительное следствие может производиться следователями органов федеральной службы безопасности.»;

5) в части третьей статьи 230 слова «судебных приставов-исполнителей» заменить словами «органы принудительного исполнения Российской Федерации»;

6) часть четвертую статьи 257 изложить в следующей редакции:

«4. Сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации обеспечивает порядок судебного заседания, выполняет распоряжения председательствующего. Требования сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации обязательны для лиц, присутствующих в зале судебного заседания.»;

7) в части первой статьи 258 слова «судебного пристава» заменить словами «сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации»;

8) в части второй статьи 264 слова «Судебный пристав» заменить словами «Сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации»;

9) в части второй статьи 393 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «в органы принудительного исполнения Российской Федерации»;

10) в части восьмой статьи 446.2 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «в органы принудительного исполнения Российской Федерации»;

11) в части второй статьи 446.3 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «в органы принудительного исполнения Российской Федерации»;

12) в статье 446.5 слова «судебного пристава-исполнителя» заменить словами «сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации»;

13) в части второй статьи 473.7 слова «судебному приставу-исполнителю» заменить словами «в органы принудительного исполнения Российской Федерации».

Президент

Российской Федерации

В.ПУТИН

Москва, Кремль

24 марта 2021 года

N 49-ФЗ

Как будут платить за работу в выходные и что делать детям?

Министерство труда рекомендует оплачивать работу в период с 1 по 10 мая в обычном, а не повышенном режиме. А школы все 10 дней работать не будут.

Президент Владимир Путин объявил дни между майскими праздниками выходными. С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться. На работу россияне выйдут во вторник, 11 мая.

— Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 г. функционирование указанных в пункте 1 настоящих Рекомендаций органов и организаций (органов публичной власти, иных органов и организаций. — прим. авт.), производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно, — говорится в тексте рекомендаций Минтруда.

При этом оплата за работу в периоды с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 г. производится по правилам статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

ТК РФ Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни

О работе школ, детсадов и средних учебных заведений рассказала пермской «Комсомолке» министр образования Пермского края Раиса Кассина.

— Дошкольным учреждениям рекомендуем организовать работу в режиме дежурных групп, — сообщила министр. — Важно проанализировать потребность в таких группах для детей, родители которых будут работать. Если в детском саду нет необходимости воспитателям выходить на работу, то они могут отдыхать.

Школы все 10 дней работать не будут. Но с 4 по 7 мая должны пройти консультации по подготовке к экзаменам. Запланированные на эти дни ВПР и другие контрольные работы будут перенесены. Техникумы и колледжи также работать не будут.

— Но по мере необходимости педагоги техникумов также могут провести дополнительные консультации перед экзаменами, — отметила Раиса Кассина.

В этом году планировалось три выходных на День весны и труда и ещё три — на День Победы. Минтруд рассматривал идею о продлении праздников, но решение по этому поводу не принималось.

Основные принципы российского трудового законодательства

Эта статья является выдержкой из руководства Awara по российскому трудовому праву, написанного нашими ведущими юристами в области трудового права. В нем дается описание и анализ основных юридических вопросов, которые могут затронуть тех, кто хочет вести бизнес в России. Это руководство, безусловно, послужит надежным помощником в этом лабиринте нормативных актов и решений и поможет читателю избежать грубых ошибок, которые могут привести к значительным, но совершенно ненужным потерям.

Открыть полное содержание руководства Awara по российскому трудовому законодательству

Обязательное законодательство и минимальные стандартыС точки зрения западного или, по крайней мере, европейского читателя, российское трудовое законодательство не является большим сюрпризом. Это допускает свободу соглашения между сторонами, но обеспечивает дополнительную защиту сотрудника. Эта защита выражается в установлении минимальных стандартов при приеме на работу. В Трудовом кодексе России существует общее правило, согласно которому условия найма в индивидуальном трудовом договоре не должны быть хуже, чем те, которые изложены в Трудовом кодексе и другом соответствующем законодательстве, коллективных договорах, договорах и внутренних правилах.Некоторые положения закона являются обязательными и не могут быть изменены по соглашению сторон. Контракт, в котором работник согласился бы на условия ниже этих минимальных стандартов обязательного законодательства, будет недействительным, и вместо него будут применяться положения закона (статья 57 Трудового кодекса).

Презумпция в пользу работникаПомимо минимальных стандартов и обязательных правил, закон содержит еще один механизм защиты работника. Это происходит в форме презумпций в пользу работника в определенных случаях, особенно в случаях, когда срок контракта не указан или когда нет письменного соглашения.В то же время важно подчеркнуть, что не существует общей всеобъемлющей презумпции, что все сомнения в каждом случае следует интерпретировать в пользу работника, вопреки убеждениям некоторых профессоров трудового права, которые в последнее время пытались продвигать такую доктрину. . На самом деле любой трудовой спор в России решается по правилам гражданского судопроизводства, которые применяются к гражданским спорам (основанным на гражданском праве), так же как они применяются к трудовым спорам. Эти правила, в частности, гласят, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она опирается в своих требованиях или возражениях [1] .

Трудовой договор заключается в письменной форме. При отсутствии письменного договора предполагается, что трудовой договор фактически был заключен с момента, когда работник фактически начал работать с ведома работодателя, либо по его распоряжению, либо по распоряжению его представителя (ст. 16 Трудового кодекса. ), и работник будет пользоваться всеми правами, предусмотренными законом (это очень близко к подразумеваемым контрактам в британском трудовом законодательстве). При отсутствии письменного соглашения возникает риск того, что фактические намерения сторон будут проигнорированы, и вместо этого работник получит защиту на самых благоприятных условиях трудового законодательства.Например, такое соглашение между работодателем и работником может быть истолковано как бессрочный контракт вместо срочного (ст. 58 Трудового кодекса).

Поправки, вступившие в силу 1 января 2014 года. [2] вносят уточнения в это правило, защищающие работодателя от противоправных действий его сотрудников. Таким образом, статья 67.1 Трудового кодекса предусматривает, что, если новому работнику было разрешено работать от другого неуполномоченного работника, работодатель должен заплатить новому работнику за работу, которую он выполняет в пользу работодателя, но трудовой договор не будет считаться. быть заключенным.

Трудовой договор, не оформленный должным образом, считается заключенным, если работник начал работать с работодателем (или его представителем), зная об этом и позволяя это делать. Тем не менее, работодатель обязан заключить с ним письменный договор в течение трех дней после фактического приема на работу и тем самым оформить отношения (статья 67 Трудового кодекса).

Свобода выбора работы. Оговорки о недопущении конкуренцииТрудовой кодекс РФ провозглашает свободу выбора места работы.Это означает, что работодатель не может ограничивать сотрудника никакими способами, кроме тех, которые предусмотрены законом. На практике это означает, что так называемые «положения о недопущении конкуренции» (запрет на присоединение к конкуренту и т. Д.), Используемые на Западе и часто включаемые в контракты между западными работодателями и их работниками в России, могут быть признаны недействительными. На практике такие условия обычно используются работодателями. Риск признания такого условия недействительным не влечет за собой негативных последствий для работодателя, за исключением возможности привлечения к административной ответственности (ст. 5.27 Трудового кодекса).

Работник также имеет явное право устроиться на вторую работу у другого работодателя (статья 282 Трудового кодекса; см. Совместная работа). Однако в отношении высшего руководства это право может быть лишено положением в трудовом договоре (ст. 276 Трудового кодекса).

Закон разрешает удержание работника в компании на заранее согласованный фиксированный срок в связи с проведением обучения за счет работодателя (статьи 57, 249 Трудового кодекса). В законе не указаны временные рамки того, как долго может существовать такое обязательство.Таким образом, суды должны решать, что является разумным. Однако в случае расторжения контракта до истечения срока его действия работник, прошедший обучение за счет работодателя, должен выплатить компенсацию пропорционально оставшемуся периоду (статья 249 Трудового кодекса).

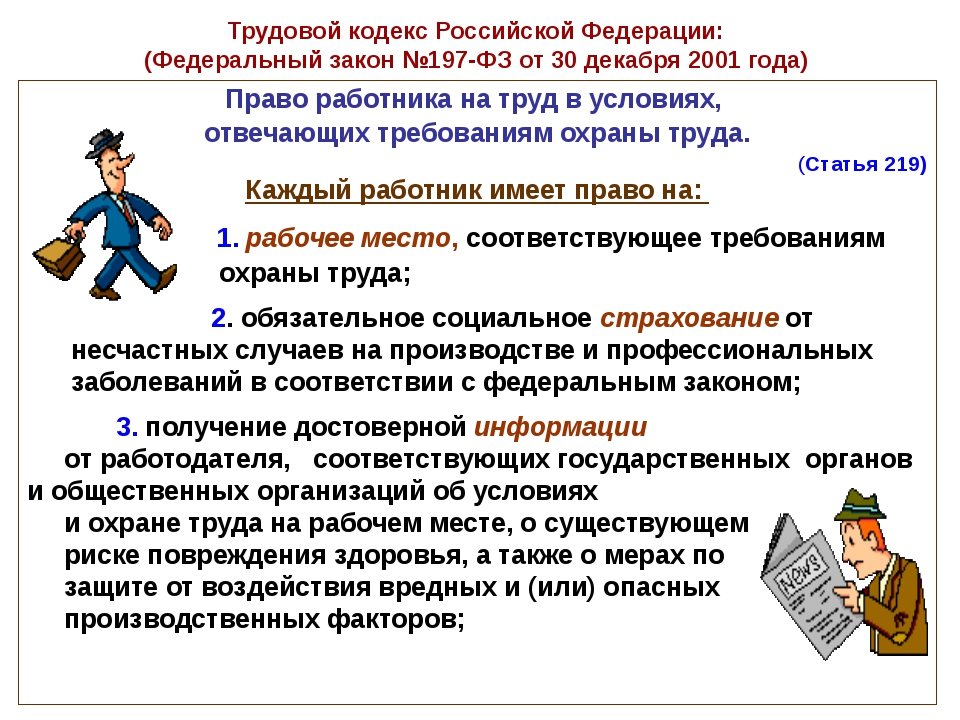

Недискриминация и равные возможностиНаряду с принципом свободы выбора работы закон устанавливает требование недискриминации. Это реализуется на этапах поиска работы, предложения работы и во время приема на работу (ст. 3 Трудового кодекса).

Закон запрещает все формы дискриминации по признаку пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального или семейного положения, возраста, места проживания, религии, взглядов, принадлежности к профсоюзу, принадлежности к социальным группам и других обстоятельств, не связанных с профессиональные качества сотрудника.

При отборе могут учитываться только профессиональные качества кандидатов. Кандидат на работу может в принципе подать в суд в случае отказа в приеме на работу в пользу другого кандидата.По запросу кандидата работодатель должен предоставить ему письменное объяснение мотивов отказа в приеме на работу (ст. 64 Трудового кодекса).

2 июля 2013 г. внесены поправки в закон «О занятости населения в Российской Федерации», расширено понятие дискриминации и установлена административная ответственность за распространение информации о вакансиях, содержащих дискриминационные ограничения. [3] . Так, помимо административной ответственности за дискриминацию, новый закон предусматривает ответственность за распространение информации о вакансиях, содержащих дискриминационные ограничения.

Отказ в приеме на работу женщины не может быть основан на беременности или наличии детей-иждивенцев (ст. 64 Трудового кодекса).

Суды, несомненно, обладают широким усмотрением при определении того, какие качества имеют значение как основание для отказа в приеме на работу. Поскольку сам Трудовой кодекс не проливает света на этот вопрос, Верховный суд дал некоторые разъяснения в своем постановлении от 17 марта 2004 г. (пункт 10) [4] . По мнению Суда, такие качества могут включать профессиональное образование, опыт работы и состояние здоровья.Ясно, что это объяснение не особенно полезно. Возможно, будущие прецеденты послужат лучшим ориентиром. В настоящее время в России такие споры крайне редки. Упомянутый нами новый закон, устанавливающий дополнительную ответственность, возможно, может увеличить количество споров, связанных с дискриминацией.

Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации и сложности, количества и качества проделанной работы. Любая дискриминация при установлении или изменении заработной платы и другого вознаграждения запрещена (статья 132 Трудового кодекса).

Наряду с требованием о недопущении дискриминации, закон распространяет особую защиту на определенные социальные группы в виде обязательных положений, касающихся занятости женщин, студентов, несовершеннолетних, родителей-одиночек, инвалидов, пенсионеров, возвращающихся на работу, ветеранов войны, и т.д. Ниже в настоящем Руководстве эти положения рассматриваются более подробно. При решении вопросов занятости, затрагивающих сотрудников, принадлежащих к этим социальным группам, рекомендуется учитывать применимость специальных правил.

Административные вопросы и требования к формамНесмотря на постепенное совершенствование законодательства в этой сфере, в российском праве и административной практике формы очень важны. Часто права и обязанности создаются или утрачиваются из-за форм, неправильных форм или отсутствия форм. Закон о труде не делает исключений из этого правила; Напротив, в вопросах, регулирующих российские человеческие ресурсы (HR), часто преобладают формы. Несмотря на то, что формой документов [5] с 2013 года, как правило, является рекомендация [6] , в законодательстве продолжает существовать ряд обязательных условий для определенных документов.Требования к формам требуют большого внимания со стороны руководства и необходимости пользоваться услугами опытных менеджеров по персоналу или консультантов по персоналу. Любые упущения в правильном составлении документов или их отсутствие могут привести к потере работодателем некоторых из предусмотренных им прав, а также к увеличению налогового бремени и потенциальной ответственности за ущерб.

Трудовой кодекс России устанавливает строгие и подробные правила и положения по управлению персоналом и заработной платой (управление человеческими ресурсами).Несоблюдение этих правил может повлечь за собой последствия, в том числе:

- Недействительность договора;

- Повышенная налоговая нагрузка;

- Утрата прав и правовой защиты работодателя.

Существует множество процедур, которым необходимо соответствовать, а также жесткие требования к формам.

Внутренние политики и инструкцииВ соответствии с российским законодательством трудоустройство регулируется обязательными и необязательными положениями закона, другими законодательными актами и правительственными инструкциями, а также политиками и инструкциями (внутренними регламентами), изданными работодателем, а также трудовой договор.В законе часто упоминаются такие политики и инструкции, и поэтому, чтобы соответствовать закону и пользоваться правовой защитой, работодатель должен обеспечить наличие всех необходимых политик и инструкций.

Сфера действия российского законодательстваСледует отметить, что российское трудовое законодательство применяется ко всем трудовым отношениям в России, независимо от правового статуса или происхождения работодателя и работника. Таким образом, трудовые отношения между иностранной компанией и иностранным физическим лицом, работающим в России, в первую очередь регулируются российским законодательством (если в некоторых случаях международным договором Российской Федерации не требуется иное).Даже наем иностранного генерального директора (генерального директора или генерального директора) будет подпадать под российские правила.

Трудоустройство российского гражданина или даже иностранца, отправленного в Россию, будет подпадать под действие российского законодательства, даже если иностранный работодатель не присутствует в России (ст. 11 Трудового кодекса).

Профсоюзы и коллективные переговорыТрудовой кодекс РФ предусматривает участие профсоюзов в вопросах, касающихся организации и оплаты труда, а также заключения коллективных договоров и коллективных договоров.

В новом Трудовом кодексе роль профсоюзов на разных уровнях была уточнена, а некоторые злоупотребляющие права профсоюзов были отменены.

Закон (глава 7 Трудового кодекса) предусматривает два типа документов, в которых закрепляются результаты коллективных переговоров: коллективный договор («согласие») и коллективный договор («коллективный договор») (глава 7 Трудового кодекса. ). Коллективные договоры заключаются между представителями работодателей и работников на федеральном, региональном и территориальном уровнях, а также на уровне отдельной отрасли.Коллективный договор в рамках конкретной отрасли также может быть заключен на федеральном, региональном и территориальном уровнях. Коллективный договор устанавливает условия труда не только внутри отрасли, но и между государственными (и региональными) служащими и работодателями.

Коллективный договор, как правило, не распространяется на тех работодателей, которые не участвовали в переговорах через своих представителей (нечленов соответствующих ассоциаций). Однако существует механизм, при котором нежелающий работодатель может стать стороной соглашения «молча».Это происходит, когда работодатель не реагирует на официально опубликованное объявление, предлагающее работодателям, не участвующим в программе, соблюдать коллективный договор. Такое объявление может сделать только министр труда и социального развития России и только в отношении отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне. Работодатель должен будет сообщить о непринятии предложения в течение 30 дней с даты публикации. Отказ должен быть мотивированным и письменно. Только так он сможет избежать присоединения к соглашению.

Коллективный договор можно заключать на срок до 3 лет. Стороны могут договориться о продлении этого срока еще до 3 лет. Но закон допускает только одно продление (ст. 48 Трудового кодекса).

Коллективные договоры заключаются на уровне отдельной компании (или ее подразделения) или индивидуального предпринимателя. Работодатель не обязан обеспечивать наличие действующего коллективного договора. Однако работодатель обязан участвовать в переговорах по заключению такого договора, если указанные переговоры инициируются представителями работников (ст. 36 Трудового кодекса).

Трудовой кодекс устраняет ранее поставленную перед работодателем задачу вести переговоры с несколькими профсоюзами одновременно. Теперь в законе говорится, что законным представителем сотрудников является организация (или группа людей), получившая поддержку от большинства всех сотрудников работодателя. Эти представители могут быть официальным профсоюзом, но они также могут быть любыми неорганизованными агентами, пользующимися поддержкой большинства сотрудников.

Действующий коллективный договор требует обязательного соблюдения работодателем и всеми работниками.В отличие от коллективного договора, он может быть продлен сторонами повторно (максимальный срок продления — 3 года). Оно остается в силе в течение 3 месяцев в случае изменения формы собственности предприятия (строгое толкование предполагает, что это правило не означает продажу одним частным владельцем другому, и в этом случае это считается изменением в рамках той же формы собственности, т.е. частные, а, скорее, случаи национализации, приватизации, перевода из федеральной в региональную собственность и т.п.).

Некоторые виды гарантий занятости распространяются на лиц, участвующих в переговорах по коллективным договорам. Эти сотрудники не обязательно являются представителями профсоюзов. Закон также содержит специальные гарантии занятости для членов профсоюзов (например, в некоторых случаях перед увольнением необходимо запросить мнение профсоюза; расширенная защита для лидера профсоюза и его заместителей и т. Д.).

Профсоюзы или другие представители работников также могут иметь дополнительные функции, предусмотренные законом.Это, например:

- , чтобы дать свое согласие на определенные вопросы, как указано в законе;

- давать заключения и рекомендации по введению в действие политик и инструкций;

- право на получение информации по вопросам, непосредственно затрагивающим сотрудников;

- обсудить деятельность компании и дать рекомендации по улучшениям.

Работодатель не обязан обеспечивать наличие такого представительного органа работников.Когда нет представительного органа, нет обязанности запрашивать мнение по тем вопросам, по которым этого требует закон.

Работодатель должен ознакомиться с подробными положениями Трудового кодекса, касающимися профсоюзов, всякий раз, когда существует профсоюз или другой представительный орган работников, или когда ожидается его создание.

Профсоюз высшего уровня (выше уровня компании) может направить своего профсоюзного инспектора для наблюдения за условиями труда в любой компании, где работает член профсоюза.Права таких профсоюзных инспекторов подробно описаны в законе (статья 370 Трудового кодекса).

Профсоюзы и промышленные конфликты («Коллективные трудовые споры»)В настоящее время профсоюзы и рабочее движение России не кажутся сильными по сравнению с некоторыми западными странами. До 2007 года эффект от их деятельности было трудно заметить. Однако в 2007 году произошел ряд серьезных забастовок, особенно на Северо-Западе России.

Трудовой кодекс (с июля 2006 года) отменил Закон 1995 года «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» [7] и в некоторой степени изменил правовое регулирование забастовок.Согласно действующим правилам, требования сотрудников излагаются во время собрания или конференции сотрудников. В собрании принимают участие сами сотрудники, а в конференцию входят их избранные представители. Собрание считается правомерным, если в нем участвует более половины сотрудников; конференция правомерна, если в ней участвует более двух третей делегатов.

Кодекс предусматривает предварительные этапы разрешения конфликта, называемые «примирительными процедурами» — рассмотрение требований примирительной комиссией, медиация и трудовой арбитраж.Первый этап — обязательный. Если эти процедуры окажутся неэффективными, работники могут объявить забастовку (ст. 409 Трудового кодекса).

Решение о забастовке должно приниматься профсоюзом или собранием (конференцией) работников. По крайней мере половина присутствующих должна проголосовать за забастовку, чтобы сделать ее законной.

Работникам некоторых сфер не разрешается бастовать. В частности, забастовки не допускаются в вооруженных силах или организациях, занимающихся спасательными, противопожарными работами и т.п. (полный список см. В ст. 413 Трудового кодекса).В условиях военного и чрезвычайного положения также не допускаются забастовки.

Важный вопрос об обязательном минимуме работ и услуг, которые должны выполняться во время забастовки. Перечень таких работ и услуг составляется сначала на федеральном уровне для каждой отрасли, а затем уточняется на региональном уровне. На обоих уровнях это должно быть результатом совместных усилий соответствующих профсоюзов и властей. Наконец, в случае забастовки аналогичные списки должны быть согласованы между работодателем, местными властями и работниками.Его нельзя расширять по сравнению с региональным списком.

Некоторые эксперты считают, что Трудовой кодекс в его нынешней редакции явно не благоприятствует рабочему движению и забастовкам. Но, на наш взгляд, Трудовой кодекс сам по себе обеспечивает хороший баланс между сторонами конфликта. Настоящий недостаток законодательства заключается в другом. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает очень легкие наказания для сотрудников или их представителей, которые уклоняются от процедур примирения, или не выполняют договоренности, достигнутые в результате переговоров, или увольняют работников, вовлеченных в трудовой спор, или заставляют их принуждать отказаться от идеи объявить забастовку.Наказания включают штрафы в размере до 5000 рублей (126 [8] долларов США). Пока остаются эти нелепые санкции, в таких вопросах не может быть здорового баланса.

Открыть полное содержание руководства Awara по российскому трудовому законодательству

[1] ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, № 46, ст. 4532.

[2] Статья 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона» О специальной оценке условий труда »// Собрание законодательства Российской Федерации.2013, № 52 (часть 1), ст. 6986.

[3] Федеральный закон от 02.07.2013 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон« О занятости населения в Российской Федерации »и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федерация »// Собрание законодательства Российской Федерации. 2013, № 27, ст. 3454.

[4] Решение Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении Трудового кодекса Российской Федерации судами Российской Федерации. // Российская газета.№ 297. 2006.

[5] Например, Постановление Госкомстата от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении единых форм первичного учета и оплаты труда» // Вестник Минтруда. № 5. 2004

[6] В связи с введением в действие нового Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011, № 50, ст. 7344 Минтруд России также пишет об этом в Письме Минтруда РФ от 14.02.2013 № 14-2-291.

[7] Закон СССР от 20.05.1991 № 2179-1 «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» // Ведомости СНД и Верховный Совет СССР. 1991, № 23, ст. 654.

[8] Здесь и далее для расчета обменного курса используется курс ЦБ РФ на 03.10.14.

Юрисдикции Российская Федерация | Global Legal Monitor

(21 апреля 2021 г.) 30 декабря 2020 г. президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон от 25 декабря 2020 г.519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон« О персональных данных ». Закон вступил в силу 1 марта 2021 года. Поправки предусматривают введение ограничений на основе согласия для любой организации («юридического лица») или физического лица, публикующего личные […]

Тема: Защита данных, Свобода информации, Права человека и гражданские свободы, Интернет, Закон, Право на неприкосновенность частной жизни, Социальные сети

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Яна Фремер

(Апр.19, 2021) 28 января 2021 года Верховный Суд Российской Федерации вынес постановление, в котором разъясняются обстоятельства, при которых разведенный родитель может изменить имя, отчество и фамилию ребенка без согласия второго родителя. Это решение подтвердило равноправие родителей независимо от […]

Тема: Опека над детьми, Защита детей, Развод, Семья, Судебный надзор и апелляции, Верховный суд

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Яна Фремер

(Фев.22, 2021) 30 декабря 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон № 482-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон« Об исполнительных мерах в отношении лиц, причастных к нарушению основных прав и свобод человека, прав и свобод человека ». Граждане Российской Федерации. Закон вступил в силу 10 января 2021 года. […]

Тема: Преступления против государства, Свобода информации, Правительственные документы, Интернет, Закон, СМИ и репортажи, Социальные сети

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Яна Фремер

(Фев.17, 2021 г.) Верховный суд Российской Федерации недавно рассмотрел несколько дел о трудовом законодательстве, ранее разрешенных нижестоящими судами, и пришел к выводу, что любые доказательства, допущенные в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, могут быть использованы сотрудниками для доказательства обоснованности их отсутствия на работе. В одном случае научный сотрудник научно-исследовательского института […]

Тема: Судебное рассмотрение и апелляции, Труд, Трудовые и управленческие отношения, Верховный суд, Заработная плата и часы

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Петр Рудик

(Янв.27, 2021) 25 декабря 2020 года Конституционный суд Российской Федерации рассмотрел дело против губернатора Московской области о свободе передвижения во время пандемии COVID-19. Дело было подано человеком, который в апреле 2020 года был оштрафован местными властями за неповиновение губернатору «оставаться дома» […]

Тема: Конституционные суды, Эпидемии, Правительство, Права человека и гражданские свободы, Инфекционные и паразитарные болезни, Общественное здравоохранение

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Петр Рудик

(Янв.11, 2021) 1 декабря 2020 года правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу (парламент страны) законопроект № 1065710-7 о внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Законопроект, предложенный в середине ноября Министерством финансов, включает положения, регулирующие […]

Тема: Банки и финансовые учреждения, Криптовалюта, Кибербезопасность, Финансовые услуги, Закон, Лицензирование и регистрация, Ценные бумаги, Налогообложение

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Яна Фремер

(Ноябрь25 февраля 2020 г.) 1 сентября 2020 г. вступил в силу Федеральный закон № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о банкротстве». Этот закон, подписанный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 31 июля 2020 года, позволяет некоторым категориям граждан России заявлять о банкротстве, избегая судебного разбирательства и не уплачивая […]

Тема: Альтернативное разрешение споров, Банкротство, Гражданские иски, Гражданское право, Гражданский процесс, Потребительский кредит, Эпидемии, Финансы и финансовый сектор, Финансовые кризисы и стабилизация, Здоровье, Инфекционные и паразитарные заболевания, Интерес, Судебная система, Юрисдикция и подсудность, Право, Правовые системы, Законодательные органы, История законодательства, Общественное здравоохранение, Специализированные суды

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Яна Фремер

(Октябрь.26, 2020) 13 октября 2020 года Федеральное министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердило законность постановления мэра Москвы Сергея Собянина, требующего, чтобы с 5 октября 2020 года все работодатели в городе Москве переводят на удаленную работу не менее трети всех сотрудников, так как […]

Тема: Административное право и нормативные процедуры, Мобильные телефоны, Связь, Защита данных, Электронное наблюдение, Кадровый учет

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Петр Рудик

(Авг.10, 2020) 31 июля 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, изменяющий порядок проведения и мониторинга федеральных и местных выборов и референдумов. Федеральным законом № 267 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон о внесении изменений) внесены изменения в Федеральный закон «Об основных гарантиях […]

».Тема: Выборы и политика, Право голоса

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Петр Рудик

(15 июля 2020 г.) 3 июля 2020 г.Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 12 декабря 2020 г.445 «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации в новой редакции». Указ президент издал сразу после того, как Центральная избирательная комиссия России утвердила результаты всенародного референдума, проведенного с 25 июня по июль […]

Тема: Конституционные суды, Конституционное право, Судебная власть, Судебный контроль и апелляции, Судебная власть, Законодательные полномочия

Юрисдикция: Российская Федерация

Автор: Яна Фремер

% PDF-1.7 % 1 0 obj >>> / MarkInfo> / Метаданные 2 0 R / Pages 3 0 R / StructTreeRoot 6 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 5 0 obj > / Шрифт >>> / Поля [] >> эндобдж 2 0 obj > поток 2014-10-23T08: 36: 47 + 02: 002014-10-23T08: 36: 45 + 02: 002014-10-23T08: 36: 47 + 02: 00Приложение Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / pdfuuid: 4e908b6a-32b5- Библиотека Adobe PDF 10.0.1 43f1-804d-6c8518aeb707uuid: 083d0c44-2eed-48a0-be8e-4ac745e29f8b конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 16 0 объект > эндобдж 17 0 объект > эндобдж 18 0 объект > эндобдж 19 0 объект > эндобдж 447 0 объект > эндобдж 448 0 объект > эндобдж 449 0 объект > эндобдж 450 0 объект > эндобдж 451 0 объект > эндобдж 452 0 объект > эндобдж 453 0 объект > эндобдж 454 0 объект > эндобдж 455 0 объект > эндобдж 456 0 объект > эндобдж 457 0 объект > эндобдж 458 0 объект > эндобдж 459 0 объект > эндобдж 460 0 объект > эндобдж 461 0 объект > эндобдж 462 0 объект > эндобдж 463 0 объект > эндобдж 464 0 объект > эндобдж 465 0 объект > эндобдж 466 0 объект > эндобдж 467 0 объект > эндобдж 468 0 объект > эндобдж 469 0 объект > эндобдж 470 0 объект > эндобдж 471 0 объект > эндобдж 472 0 объект > эндобдж 473 0 объект > эндобдж 474 0 объект > эндобдж 475 0 объект > эндобдж 476 0 объект > эндобдж 477 0 объект > эндобдж 478 0 объект > эндобдж 479 0 объект > эндобдж 480 0 объект > эндобдж 481 0 объект > эндобдж 482 0 объект > эндобдж 483 0 объект > эндобдж 484 0 объект > эндобдж 485 0 объект > эндобдж 486 0 объект > эндобдж 487 0 объект > эндобдж 488 0 объект > эндобдж 489 0 объект > эндобдж 490 0 объект > эндобдж 491 0 объект > эндобдж 492 0 объект > эндобдж 493 0 объект > эндобдж 494 0 объект > эндобдж 495 0 объект > эндобдж 496 0 объект > эндобдж 497 0 объект > эндобдж 498 0 объект > эндобдж 499 0 объект > эндобдж 500 0 объект > эндобдж 501 0 объект > эндобдж 502 0 объект > эндобдж 503 0 объект > эндобдж 504 0 объект > эндобдж 505 0 объект > эндобдж 506 0 объект > эндобдж 507 0 объект > эндобдж 508 0 объект > эндобдж 509 0 объект > эндобдж 510 0 объект > эндобдж 511 0 объект > эндобдж 512 0 объект > эндобдж 513 0 объект > эндобдж 514 0 объект > эндобдж 515 0 объект > эндобдж 516 0 объект > эндобдж 517 0 объект > эндобдж 518 0 объект > эндобдж 519 0 объект > эндобдж 520 0 объект > эндобдж 521 0 объект > эндобдж 522 0 объект > эндобдж 523 0 объект > эндобдж 524 0 объект > эндобдж 543 0 объект > эндобдж 15 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / XObject >>> / Rotate 0 / StructParents 5 / Tabs / S / Thumb 553 0 R / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 544 0 объект > поток HWao8_AH @ LDJNjvqPd ֮, yMIP-v! E̛7o 錑 DFeoob4y _ / () (dG7 * z5LOe] ׯׯ ‘3c ~? 0

Влияние судебных прецедентов и правоприменения

ELENA GERASIM

, включая право на забастовку 7. Комитет МОТ по свободе ассоциации (CFA) и

Совет экспертов по применению конвенций и рекомендаций

(CE) взяли на себя ведущую роль в этом процессе вместе с трехсторонним Комитетом

Конференции по применению стандартов ( Комитет конференции).То, что вышло

из этих надзорных органов МОТ, было названо «либеральным толкованием

свободы объединений». 2

Провозглашение права на забастовку фигурирует в конституциях 95 правительств, которые являются члены МОТ, в том числе Российская Федерация. Более

150 стран регулируют забастовки в своем национальном законодательстве (законы о труде, занятости,

государственной службы, уголовный кодекс и т. Д.), И около 50 стран приняли

специальных законов по этой теме (относящихся к забастовки, «основные службы» и т.п.) или

в своей практике признали право на забастовку.3

В 2012 году этот подход был оспорен на Международной конференции труда

, когда Группа работодателей приняла исключение из права на забастовку и отказалась обсуждать

список из 25 стран, нарушивших конвенции, ратифицированные этими странами. Группа

утверждала, что право на забастовку не было прямо провозглашено в Конвенции № 87

и что СЕ превысил свои полномочия, интерпретируя Конвенцию.4 Несмотря на

эту попытку урегулировать этот спор, 5 no окончательное решение принято.Однако начало такого рода обсуждения

само по себе оказало негативное влияние на законодательство

и правоприменительные меры, касающиеся права на забастовку.6 Было замечено, что право

на забастовку тем или иным образом нарушается. правительствами 117 стран, которые представляют в МОТ

регулярных отчетов. Только за последние пять лет правительства 89 стран приняли

мер, которые ослабляют законодательство или практику в этой области. Ограничение права на забастовку

за последние пять лет произошло за счет ограничения категорий работников

2 Teri L.Карауэй, Свобода ассоциации: таран или троянский конь ?, 13 (2) Review of International

Политическая экономия 210 (2006).

3 Справочный документ для Трехстороннего совещания по свободе ассоциации и защите

Конвенции 1948 года о праве на организацию (№ 87), в отношении права на забастовку и условий

и практики забастовки в национальный уровень (пересмотренный) (Женева, 23–25 февраля 2015 г.) (МОТ, Женева,

2015 г.) (ноябрь.11, 2016), доступно по адресу http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/

documents / meetingdocument / wcms_344248.pdf.

4 Предварительный отчет № 19 (Rev.), Часть первая, ILC, 101-я сессия, Женева, 2012 г., стр. 48–49, доступно по адресу

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ — ed_norm / — relconf / documents / meetingdocument /

wcms_183031.pdf. Также см. Клаудию Хофманн, (Право) на забастовку и Международная организация труда

: Находится ли система мониторинга трудовых и социальных стандартов в беде ?, Friedrich-Ebert-

Stiftung (2014) (ноябрь.2, 2016), доступно по адресу http://library.fes.de/pdf-les/iez/10775.pdf.

5 Трехстороннее совещание по вопросу о свободе ассоциации и защите права на организацию Конвенция,

1948 (№ 87), в отношении права на забастовку, а также условий и практики забастовки на национальном уровне

(Женева , 23–25 февраля 2015 г.), Итоги совещания, 2–4 (4 ноября 2017 г.), доступно

по адресу http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm / — relconf / documents / meetingdocument /

wcms_346764.pdf.

6 Эдлира Кхафа, Право на забастовку, пораженную?, Friedrich-Ebert-Stiftung (2016) (4 ноября 2017 г.), доступно

на http://www.fes.de/cgi-bin/gbv. cgi? id = 12827 & ty = pdf.

Процедурная справедливость и надлежащая правовая процедура | Принципы и стандарты

Год: 2009 г. (Дата принятия решения: 13 октября 2009 г.)

Форум, Страна: Конституционный суд; Россия

Стандарты, Права: Процедурная справедливость и надлежащая правовая процедура; Недискриминация и равная защита закона; Право на достойный труд

Резюме Справочная информация: В деле поднимался вопрос о конституционности статьи 393 Трудового кодекса Российской Федерации, предписывающей освобождение работников от оплаты судебных издержек в трудовых спорах.В январе 2009 года истец, ООО «Рэд Стар Консалтинг», подал иск против бывшего сотрудника в районный суд Архангельска в попытке взыскать компенсацию судебных расходов, включая доверенность и юридические услуги адвоката, возникшие в результате трудового спора между две стороны. Суд вынес решение против ООО «Ред Стар Консалтинг», частично удовлетворив исковые требования сотрудника. Апелляционный суд Архангельской области оставил решение без изменений. Впоследствии «Ред Старт Консалтинг» подала жалобу в Конституционный суд, утверждая, что статья 393 Трудового кодекса нарушает Конституцию России, в частности пункт 1 статьи 19, который устанавливает принцип равенства перед законом в суде.Заявитель также утверждал, что в России не было прецедента в суде общей юрисдикции по вопросу о применимости статьи 393 Трудового кодекса к гражданским спорам.

Фонд: Конституционный суд отклонил требования заявителя и объявил его заявление неприемлемым [п. 2.1].

В своей аргументации Суд заявил, что право на судебную защиту принадлежит к основным и неотъемлемым правам и свободам человека и в то же время представляет собой гарантию пользования всеми другими правами и свободами [п.2.3].

Положения статьи 37 Конституции РФ предусматривают свободу трудового договора, а также право работника и работодателя решать по взаимному согласию вопросы, возникающие в связи с учреждением, последующим изменением и прекращением трудовых отношений. . Они также определяют обязанность государства обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов работника как наиболее экономически слабой части трудовых отношений.Суд подчеркивает, что это соответствует основным целям правового регулирования труда в Российской Федерации как правового социального государства (часть 1 статьи 1, статья 2 и статья 7 Конституции).

Соответственно, законодатель должен учитывать не только экономическую зависимость работника от работодателя, но и организационную зависимость последнего от первого. Таким образом, законодатель должен установить процессуальные гарантии защиты трудовых прав работников при рассмотрении трудовых споров в суде, при отсутствии которых (т.е. процессуальные гарантии) «реализация» сотрудником и, как следствие, права на справедливое судебное разбирательство останется невыполненной.

Среди таких процессуальных гарантий Суд упоминает: возможность обратиться в суд профсоюза или к адвокату, защищающему права работников (статья 391 Трудового кодекса Российской Федерации), возложение бремени доказывания на работодателя. (например, в случаях, предусмотренных статьей 247 Трудового кодекса или в судебных процессах о повторном приеме на работу персонала, трудовой договор которого был нарушен по инициативе работодателя), и освобождение работника от оплаты судебных издержек. (статья 393 Трудового кодекса) [п.2.5].

Суд в заключение подчеркивает, что правило освобождения работника от судебных издержек при разрешении трудовых споров направлено на обеспечение его права на юридическую защиту, с тем чтобы предоставить ему равный доступ к правосудию и уважать принцип равенства, включены в статью 19 (1) Конституции Российской Федерации [п. 2.6].

По всем указанным выше причинам суд признал жалобу компании «Ред Стар Консалтинг» неприемлемой.

Ссылка на полную Кейс: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

Проблемы реализации социальных прав лицами с диагнозом эпилепсия: правовой аспект

2. Проблемы реализации социальных прав лицами с диагнозом эпилепсия

Влияние эпилепсии на социальную жизнь граждан очень разнообразно. Принципиально важными вопросами при эпилепсии являются проблемы диагностики, современного лечения, влияние диагноза эпилепсии на трудоустройство, военную службу, способность управлять транспортным средством и т. Д.

2.1 Право на бесплатную медицинскую помощь

Правовой основой обязанности государства по разработке и реализации мер по охране здоровья граждан являются положения статьи 41 Конституции Российской Федерации, закрепляющей право граждан на здравоохранение и медицинская помощь, которая предоставляется гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов и иных доходов. Таким образом, право на медицинское обслуживание входит в число охраняемых Конституцией ценностей и является незаменимым и неотъемлемым благом, принадлежащим каждому от рождения.Это фундаментальное, исходное правовое установление, базовое для всей системы конкретных прав и свобод, закрепленных за лицом в сфере здравоохранения, имеющее высшую юридическую силу [2].

На сегодняшний день основная законодательная база в области охраны здоровья населения сформирована как на федеральном, так и на региональном уровнях. В то же время современная правовая база не в полной мере обеспечивает конституционное право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. На данный момент в федеральном законодательстве имеется ряд пробелов, которые не позволяют в полной мере пользоваться правом граждан, в том числе с диагнозом эпилепсия, на охрану здоровья, о чем будет сказано ниже.

В первую очередь, представляется необходимым устранить неопределенность в статусе документов, на основании которых пациентам ставится диагноз и проводится лечение, а также оценивается качество медицинской помощи. Согласно пункту 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее — Закон № 323-ФЗ), медицинские помощь организуется и оказывается в соответствии с порядком оказания медицинской помощи, обязательным на территории Российской Федерации для всех медицинских организаций, а также на основании стандартов оказания медицинской помощи [3].При этом, как следует из пояснения пресс-службы Минздрава РФ от 05.09.2017, стандарты представляют собой технологические схемы, разработанные на основе клинических рекомендаций, которые представляют собой перечень услуг, лекарственных средств, медицинские изделия и другие компоненты лечения, которые могут быть использованы при том или ином заболевании со средней частотой и кратностью их представительства в группе пациентов с этим заболеванием. Стандарты не могут быть использованы лечащим врачом, так как именно эти документы используются организаторами здравоохранения для планово-экономических расчетов, в частности при составлении программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи [4].Согласно упомянутому выше сообщению пресс-службы Минздрава РФ от 05.09.2017, документы, устанавливающие алгоритм ведения, диагностики и лечения пациентов, являются клиническими рекомендациями. Они не устанавливают единых «шаблонных» требований к лечению всех пациентов, но содержат логистическую структуру действий врача с использованием методов диагностики и лечения, доказавших свою эффективность. В то же время в настоящее время федеральное законодательство не содержит никаких указаний на обязательное соблюдение клинических рекомендаций.Но с 01.01.2022 медицинская помощь должна будет осуществляться на основании, в том числе, клинических рекомендаций в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона« Об обязательной Медицинское страхование в Российской Федерации »и Федеральный закон« Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации »о клинических рекомендациях», где сказано, что клинические рекомендации представляют собой документы, содержащие структурированную информацию, основанную на научных данных по профилактике, диагностика, лечение и реабилитация, включая протоколы ведения пациента (протоколы лечения), варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, а также другие факторы, влияющие на результаты оказания медицинской помощи.

В соответствии с п. 2 ст. 76 Закона № 323-ФЗ клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи разрабатываются, в том числе, с учетом результатов клинических испытаний, и утверждаются медицинскими профессиональными некоммерческими организациями. в соответствии со статьей 37 об организации медицинской помощи. Разработанные и утвержденные клинические рекомендации размещены на сайте Федеральной электронной медицинской библиотеки Минздрава России (www.femb.ru). Функциональные обязанности любого практикующего врача включают систематический анализ и отслеживание пополнения базы с помощью новых клинических руководств.

На сегодняшний день разработано и действует более 1200 клинических руководств по различным заболеваниям и состояниям. Несмотря на то, что эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний центральной нервной системы, имеющим самые разнообразные формы, радикально различающиеся по тактике лечения и прогнозу, к сожалению, клинические рекомендации ни по одному из них не были утверждены профессиональной медицинской некоммерческой организацией действующие в России организации неврологов и эпилептологов, на базе которых рядовой невролог вне зависимости от стажа работы и опыта, используя заданный алгоритм, мог оказать квалифицированную помощь и обратившись к которым мог выписать пациенту необходимые лекарства бесплатно, независимо от их стоимости.Кроме того, при наличии прописанных клинических рекомендаций эпилептолог может обеспечить начало лечения не только классическими препаратами, но и современными лекарствами, и вовремя принять решение о необходимости хирургического лечения заболеваний. Известно, что во многих ситуациях у пациентов с эпилепсией время начала лечения является ключом к полному излечению и / или отсутствию инвалидности.

Можно констатировать сочетание «законодательного бездействия общественных организаций» с принятием разного рода подзаконных актов (от соответствующих приказов Минздрава России до правовых актов органов здравоохранения в субъектах Российской Федерации). субъектов Российской Федерации), развивая положения Закона от 25.07.2012 г.323-ФЗ, катастрофически запаздывает или отсутствует [5] и не позволяет эпилептологам оказывать полную помощь пациентам с диагнозом эпилепсия. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация. Клиническим руководствам отводится ведущая роль в разработке стандартов помощи, лечении пациентов, страдающих эпилепсией, и оценке качества помощи. Однако эти основополагающие документы, прямо или косвенно регулирующие многие правоотношения в сфере оказания помощи больным эпилепсией, отсутствуют.Эта ситуация требует незамедлительных действий по разработке и принятию всех необходимых клинических руководств по лечению пациентов с диагнозом эпилепсия, которые будут составлены с учетом новых лекарств и медицинских технологий.

2.2 Право на бесплатное лекарственное обеспечение

Еще один актуальный вопрос — доступность бесплатного лекарственного обеспечения для больных эпилепсией. К сожалению, права всех граждан на доступ к бесплатному лекарственному обеспечению «официально не признаны, что противоречит международным соглашениям по правам человека, принятым на уровне ООН» [6].Большинство наших граждан реализуют свое право на бесплатное лекарственное обеспечение в соответствии с правовыми гарантиями программ обязательного медицинского страхования, в так называемом общем правовом режиме. Помимо общего, можно также выделить особый правовой режим лекарственного обеспечения на основании наличия у граждан определенного заболевания, отнесенного законодателем к соответствующему списку, или определенного правового статуса [7 ]. Фактически наличие такого особого правового режима означает несоблюдение Конституции РФ и является дискриминационным по отношению к большинству граждан в части бесплатного лекарственного обеспечения.