Статья 18 Конституции РФ.. Актуально в 2021 и 2022. Последняя редакция

Статья 18 Конституции РФ.. Актуально в 2021 и 2022. Последняя редакцияРаспечатать текст статьи

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

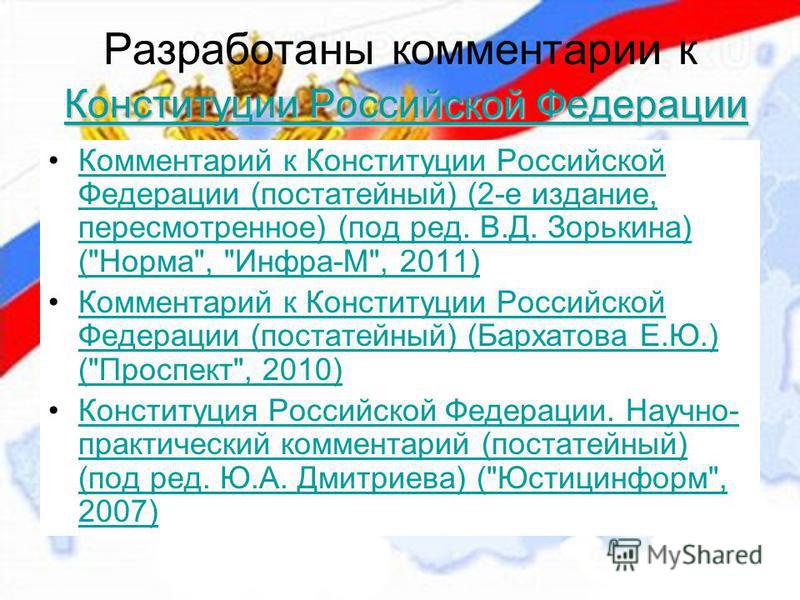

Обзор поправок к Конституции (КонсультантПлюс, 2020)

Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) (Бархатова Е.Ю.) («Проспект», 2015)

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации: эволюция юридических свойств (Таева Н.Е.) («Актуальные проблемы российского права», 2020, N 8)

Размышления о светском государстве (в свете изменений 2020 г. в Конституции России) (Осавелюк А.М.) («Актуальные проблемы российского права», 2020, № 8)

Обнуление и дух Конституции (Хабриева Т.

Конституция РФ и право на труд (Гейхман В.Л.) («Трудовое право в России и за рубежом», 2019, № 1)

Конституция России: права и свободы человека (Карташкин В.А., Вихрян А.П.) («Современное право», 2018, № 12)

К вопросу об авторитетности Конституции Российской Федерации (Дудко И.Г.) («Lex russica», 2018, № 11)

Калькуляторы- Зарплата по окладу

- НДФЛ

- Трудового стажа

- Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении

- Расчет патента ИП

- Среднедневной заработок

- КонсультантПлюс

- Бухгалтерский аутсорсинг

- Онлайн-бухгалтерия

- Электронная отчетность

- Консультации экспертов по бухгалтерии и кадрам

- Консультации юристов

- Заказ рекламы

3 февраля 2023 Семинар Налоги и взносы в 2023 году: оплата и отчетность по-новому.

Единый налоговый платеж Подробнее

6 февраля 2023 – 7 февраля 2023 Семинар Заработная плата: бухгалтерские, налоговые, правовые аспекты Подробнее

8 февраля 2023 Семинар Инвентаризация активов и обязательств глазами главного бухгалтера: особенности учета в 2023 году Подробнее

8 февраля 2023 Семинар ЭЦП и МЧД: новые правила получения и использования электронной подписи и машиночитаемой доверенности в 2023 году Подробнее

Популярное

- 4 января 2023 График выхода на пенсию по году рождения: таблицы

- 2 июня 2022 Онлайн-калькулятор НДФЛ

- 14 января 2021 Калькулятор расчета зарплаты по окладу

- 1 апреля 2022 Калькулятор госпошлины в арбитражный суд

- 28 ноября 2022 Калькулятор трудового стажа

Ст. 18 Конституции РФ и Комментарий к ней с последними изменениями на 2023 год

Текст Ст. 18 Конституции РФ в действующей редакции на 2023 год:

18 Конституции РФ в действующей редакции на 2023 год:

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

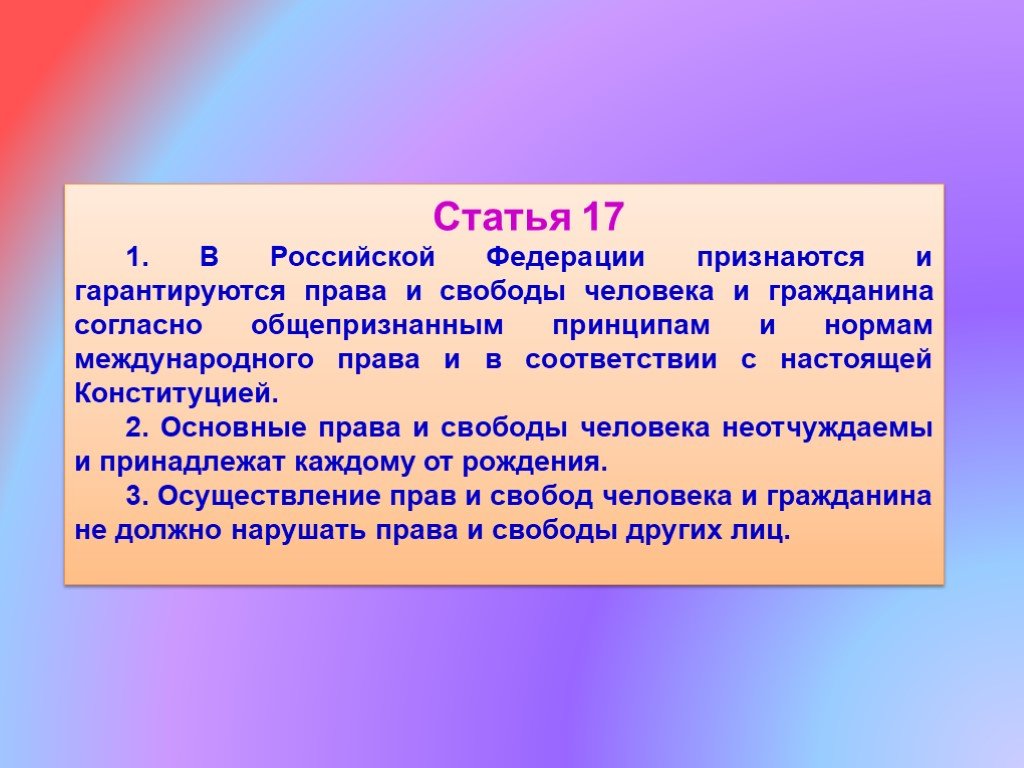

Конституция РФ специально декларирует в данной статье, что права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Благодаря своим юридическим свойствам, Конституция РФ, ее положения о правах и свободах оказывают прямое регулирующее воздействие на общественные отношения. При этом права и свободы признаются непосредственно действующими независимо от того, существуют или нет законодательные акты, призванные при необходимости их конкретизировать, определять правила, механизмы и процедуры для их наиболее эффективной реализации. Это означает, что независимо от существования законодательных актов, конкретизирующих указанные права, государственные органы, должностные лица, представляющие различные ветви власти, обязаны их соблюдать.

Это означает, что независимо от существования законодательных актов, конкретизирующих указанные права, государственные органы, должностные лица, представляющие различные ветви власти, обязаны их соблюдать.

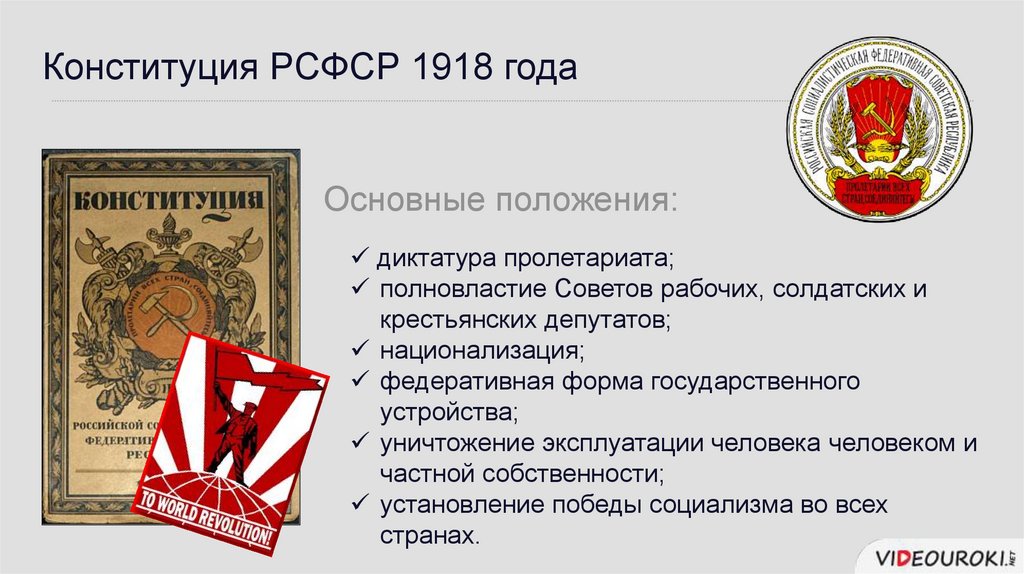

До принятия Конституции РФ 1993 г. права и свободы человека, закрепленные Основным законом Российского государства, не рассматривались в качестве правовой основы для рассмотрения дел в судах и других правоприменительных органах. Применялись только положения законов и других нормативных актов; отсутствовал механизм проверки законодательных актов на предмет соответствия Конституции России (конституционного контроля). Теперь при защите своих прав и свобод в суде, ином органе правомерна ссылка непосредственно на конституционные нормы. Это может осуществляться не только при защите прав и свобод в порядке конституционного судопроизводства, но и при рассмотрении дел в гражданском, уголовном и административном процессах.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-89 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)

Согласно Постановлению Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», Конституция Российской Федерации применяется судами в качестве акта прямого действия, в частности, в следующих случаях: 1) когда закрепленные нормой Конституции положения не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность применения нормы при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и др.; 2) если федеральный закон, уже действовавший до принятия Конституции либо изданный после вступления ее в силу, противоречит положениям Конституции; 3) если закон или иной нормативный правовой акт, принятый субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, противоречит Конституции Российской Федерации, а федеральный закон, призванный регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия», Конституция Российской Федерации применяется судами в качестве акта прямого действия, в частности, в следующих случаях: 1) когда закрепленные нормой Конституции положения не требуют дополнительной регламентации и не содержат указания на возможность применения нормы при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и др.; 2) если федеральный закон, уже действовавший до принятия Конституции либо изданный после вступления ее в силу, противоречит положениям Конституции; 3) если закон или иной нормативный правовой акт, принятый субъектом Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, противоречит Конституции Российской Федерации, а федеральный закон, призванный регулировать рассматриваемые судом правоотношения, отсутствует.

Закрепление правомерности поведения, непосредственно определяемого конституционными правами и свободами, не означает, что нет необходимости в законах и или иных правовых актах. Их издание осуществляется с целью обеспечения реализации конституционных прав и свобод. В ряде случаев в Конституции РФ прямо предусматривается необходимость издания федеральных конституционных и федеральных законов (например, в ст. 24, 25, 29, 36, 37, 39). В законах определяются социальные стандарты, суммы пенсий и пособий, возраст, связанный с реализацией конкретного конституционного права, процедура, необходимая для участия в выборах или референдуме, виды и порядок осуществления альтернативной службы и т.д.

Их издание осуществляется с целью обеспечения реализации конституционных прав и свобод. В ряде случаев в Конституции РФ прямо предусматривается необходимость издания федеральных конституционных и федеральных законов (например, в ст. 24, 25, 29, 36, 37, 39). В законах определяются социальные стандарты, суммы пенсий и пособий, возраст, связанный с реализацией конкретного конституционного права, процедура, необходимая для участия в выборах или референдуме, виды и порядок осуществления альтернативной службы и т.д.

Анализ содержания конституционных прав и свобод позволяет разделить их на две группы.

Первая группа — это общерегулятивные права и свободы, которые не требуют для своего осуществления дополнительной законодательной регламентации. Прямое действие, например, имеют права: определять и указывать свою национальную принадлежность, право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства, свобода мысли и творчества, свобода совести и вероисповедания, право на участие в культурной жизни и на доступ к культурным ценностям и ряд других прав и свобод.

Другая группа прав и свобод нуждается в законодательном регулировании для более полной и гарантированной реализации, что вытекает из характера самого права и свободы или из прямого указания в Конституции РФ на необходимость принятия закона.

Конституционный Суд РФ постоянно руководствуется при принятии решений принципом непосредственного действия конституционных прав и свобод.

Так, Конституционный Суд РФ, интерпретируя в определении от 22 мая 1996 г. норму ч. 3 ст. 59 Конституции РФ, отметил, что закрепленное в ней и не нуждающееся в конкретизации право граждан, чьим убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, на замену ее альтернативной гражданской службой, как и все другие права и свободы человека и гражданина, является непосредственно действующим, согласно ст. 18 Конституции РФ, и должно обеспечиваться независимо от того, принят или не принят соответствующий федеральный закон. В дальнейшем Конституционный Суд РФ уточнил эту позицию, указав в Постановлении от 23 ноября 1999 г. на то, что Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» может определять условия и порядок замены военной службы альтернативной гражданской службой, однако само закрепленное в ч. 3 ст. 59 Конституции РФ право на замену военной службы альтернативной гражданской службой не нуждается в конкретизации и является непосредственно действующим правом, связанным со свободой вероисповедания в ее индивидуальном аспекте, и должно обеспечиваться независимо от членства гражданина в религиозной организации.

на то, что Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» может определять условия и порядок замены военной службы альтернативной гражданской службой, однако само закрепленное в ч. 3 ст. 59 Конституции РФ право на замену военной службы альтернативной гражданской службой не нуждается в конкретизации и является непосредственно действующим правом, связанным со свободой вероисповедания в ее индивидуальном аспекте, и должно обеспечиваться независимо от членства гражданина в религиозной организации.

В Постановлении от 23 июля 1995 г. Конституционный Суд РФ признал, что правоприменительные органы при решении вопросов вселения в жилое помещение, вопреки непосредственному действию конституционных норм, руководствуются отмененными актами о прописке.

В Постановлении от 13 июня 1996 г., имея в виду пробельность в урегулировании института содержания под стражей, Конституционный Суд РФ прямо указал на возможность непосредственного применения ст. 46 Конституции о праве на судебное обжалование любых нарушений прав и свобод.

Необходимо отметить, что государство, обязанностью которого является признание соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, реализует конституционную задачу путем законодательного и иного нормативного регулирования прав и свобод.

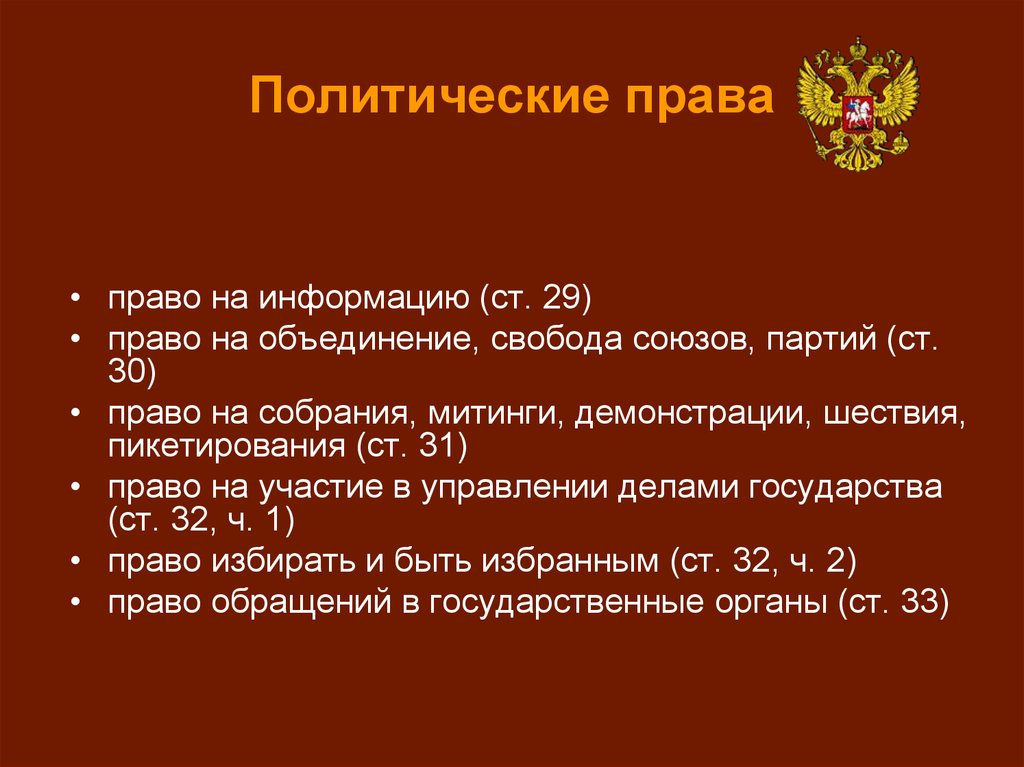

Например, право на объединение (ст. 30 Конституции РФ) реализуется в единстве с конкретизирующими его федеральными законами «Об общественных объединениях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «О политических партиях» и др. Избирательные права граждан (ст. 32 Конституции РФ) могут осуществляться лишь в соответствии с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и др. Право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) обеспечивается Жилищным кодексом РФ и другими актами жилищного законодательства. Для большинства социально-экономических прав большое значение имеет принятие законодательства, уточняющего условия пользования данными правами при наступлении соответствующих юридических фактов для определенных категорий граждан.

Конкретизация в федеральном законе закрепленных Конституцией РФ прав или свобод, установление вида санкций за их нарушение должны быть строго обусловлены содержанием этого права или свободы.

Одним из проявлений непосредственного действия конституционных прав и свобод является уведомительный принцип, согласно которому лицу, реализующему свои права человека и гражданина, достаточно лишь уведомить компетентные органы власти о своем намерении. Дополнительного разрешения от них не требуется. Уведомительный принцип действует при реализации права на проведение собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования. Расширение сферы действия уведомительного принципа рассматривается учеными в качестве перспективы демократизации и развития свободы.

Кабель Кеннана № 18: Как «государство» пережило распад Советского Союза

Спустя четверть века после распада Советского Союза термин «постсоветский» продолжает использоваться как общий ярлык для останков империи. Россия часто говорит о возрождении советского пространства, даже если ее поиски экономической интеграции (Евразийский экономический союз) и военных партнеров (Организация Договора о коллективной безопасности) не достигли критической массы среди бывших советских республик. Тем не менее за пределами стран Балтии, которые отказались от связей с бывшим Советским Союзом и окончательно ушли в Европейский Союз в 2004 году, ярлык «постсоветский» сохраняет свою актуальность в значительной степени потому, что бывшие члены страны по-прежнему разделяют общее политическое наследие: единое государство.

Тем не менее за пределами стран Балтии, которые отказались от связей с бывшим Советским Союзом и окончательно ушли в Европейский Союз в 2004 году, ярлык «постсоветский» сохраняет свою актуальность в значительной степени потому, что бывшие члены страны по-прежнему разделяют общее политическое наследие: единое государство.

Исторически имперское/советское государство включало в себя больше, чем просто бюрократию и государственное управление; он также служил единственным источником политической власти, сохраняя за собой существенные законодательные полномочия. В первой статье Основных законов Императорской России 1906 года гордо провозглашалось, что «Российское государство едино и неделимо».[1] Между тем, советская конституция 1977 года начиналась с обращения к основным чертам советского государства, включая демократический централизм, социалистическое право и осуществление «государственной власти» через единый орган (Совет народных депутатов). Последнее, конечно, было юридической фикцией. Коммунистическая партия осуществляла монопольные права на государственную власть, как это выражено в статье 6 1977 советской конституции.

Коммунистическая партия осуществляла монопольные права на государственную власть, как это выражено в статье 6 1977 советской конституции.

Неспособность наложить ограничения — будь то теория естественного права, гражданское общество, частное право или выборный законодательный орган — отделяет царское/советское государство от его западных аналогов. Выдающееся положение государства на постсоветском пространстве не сразу проявилось в соответствующих конституциях, разработанных 12 бывшими республиками; во многих случаях полномочия государства не были официально сформулированы. Другие ссылки выглядели либо безобидными, либо чрезмерно абстрактными. Тем не менее идея государства как единственного и высшего института управления сохраняется на всем постсоветском пространстве. Россия приняла эту концепцию, Украина продолжает оспаривать ее, в то время как Казахстан, Беларусь и другие бывшие республики сплотились вокруг этих основных этатистских принципов как лучшего средства для сохранения личного правления и статус-кво. Отношения могут различаться, но, как показывает эта статья, традиционный образ единого государства по-прежнему связывает различных членов бывшего Советского Союза в прямой ущерб любой альтернативной концепции разделения властей.

Отношения могут различаться, но, как показывает эта статья, традиционный образ единого государства по-прежнему связывает различных членов бывшего Советского Союза в прямой ущерб любой альтернативной концепции разделения властей.

Возрождение российского государства

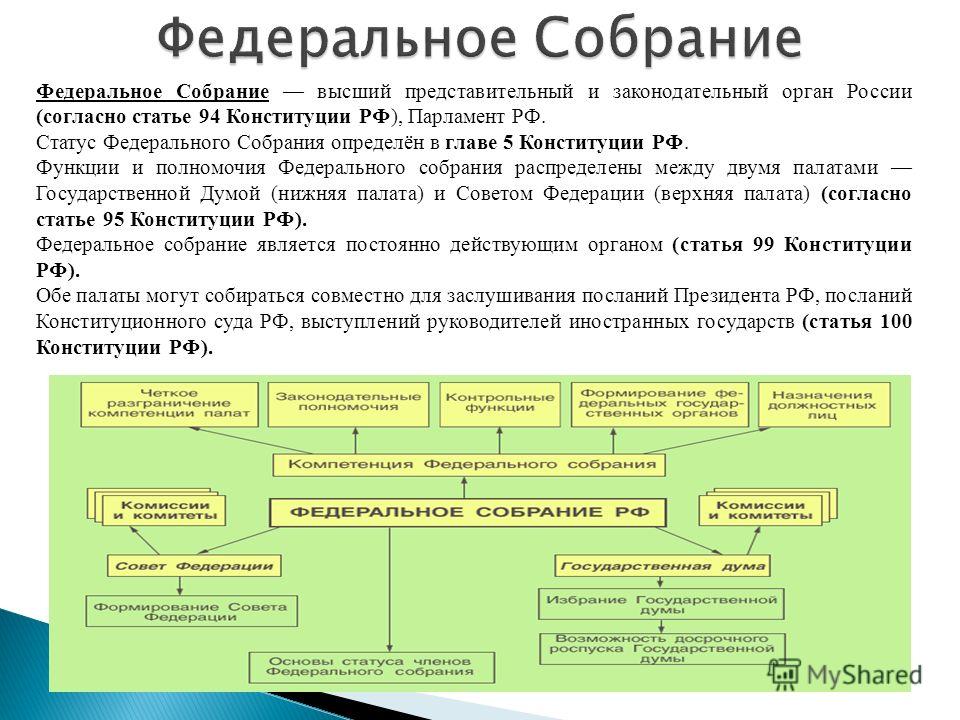

Россия служит ярким примером того, как государство одержало победу в переходном процессе. В преамбуле Конституции России 1993 г. говорится о необходимости сохранения исторического «государственного единства» России и восстановления ее «суверенной государственности». Статья 5, часть 3, далее провозглашает, что федеративное устройство Российской Федерации должно основываться на ее «государственной целостности» и «единстве системы государственной власти».

Государство занимает столь видное место в конституции России во многом потому, что оно остается единственным институтом, который традиционно скреплял страну и империю. Однако государство — это не просто историческая реликвия; она играет центральную роль в нынешней системе правления России. Эта роль не может быть сжато выражена в российской конституции; тем не менее, он присутствует и имеет большое влияние.

Эта роль не может быть сжато выражена в российской конституции; тем не менее, он присутствует и имеет большое влияние.

По иронии судьбы именно конституционное положение, теоретически устанавливающее разделение властей, подчеркивает важность государства. Статья 10 провозглашает, что «государственная власть (государственная власть) осуществляется на основе разделения (разделения) на законодательную, исполнительную и судебную [власть]». Эти органы, продолжает пункт, «должны быть независимыми».

«Государственная власть» — фактически стандартный термин российской правовой теории, в широком смысле соответствующий суверенитету. Некоторые ученые рассматривают государственную власть как продукт определенных базовых социальных взаимодействий.[2] С другой стороны, другие комментаторы рассматривают это как утверждение рудиментарной силы; По одному из определений, государственная власть есть «система отношений господства и подчинения, концентрированное выражение воли и силы господствующего социального, национального слоя (класса, нации) или народа, воплощенное в государственно-правовых учреждениях. [Государственная власть] обеспечивает стабильность и порядок в обществе, защищает своих граждан от внешних и внутренних посягательств, используя различные методы и средства, в том числе государственное принуждение и военную силу»[3] 9.0003

[Государственная власть] обеспечивает стабильность и порядок в обществе, защищает своих граждан от внешних и внутренних посягательств, используя различные методы и средства, в том числе государственное принуждение и военную силу»[3] 9.0003

Западные комментаторы, естественно, тяготели ко второй половине статьи 10 и выделяли понятие разделения властей как суть положения и демократических реформ в России. Однако для россиян этот пункт остается гораздо более двусмысленным; он начинается с понятия государственной власти, которая исторически является единственной и верховной, а затем вводит разделение функций, которое действует как часть конституционно закрепленной единой государственной системы.[4]

Таким образом, вместо того, чтобы способствовать радикальной трансформации, статья 10 закрепила фундаментальное противоречие в основе российской конституции, которое, как мы увидим позже, будет тиражироваться на всем постсоветском пространстве. Положение включает в себя идею разделения властей, но подчиняет ее принципу единой системы государственной власти. Как заметил один видный российский юрист, разумным толкованием статьи 10 было бы обращение к судебной власти как к «органу государственной власти» (т. е. части государственного аппарата), а не к равноправной и независимой ветви власти.[ 5] Кроме того, по самому своему названию государственная власть связана с государством и осуществляется исключительно им. И только один институт полностью представляет интересы государства по Конституции России: президент. Согласно части 2 статьи 80, президент является гарантом суверенитета, независимости, безопасности и государственной целостности Российской Федерации, обеспечивая при этом координацию и интеграцию органов государственной власти. Российский президент осуществляет эту власть как глава государства, но явно не как глава исполнительной власти; этот титул принадлежит премьер-министру, возглавляющему правительство.

Как заметил один видный российский юрист, разумным толкованием статьи 10 было бы обращение к судебной власти как к «органу государственной власти» (т. е. части государственного аппарата), а не к равноправной и независимой ветви власти.[ 5] Кроме того, по самому своему названию государственная власть связана с государством и осуществляется исключительно им. И только один институт полностью представляет интересы государства по Конституции России: президент. Согласно части 2 статьи 80, президент является гарантом суверенитета, независимости, безопасности и государственной целостности Российской Федерации, обеспечивая при этом координацию и интеграцию органов государственной власти. Российский президент осуществляет эту власть как глава государства, но явно не как глава исполнительной власти; этот титул принадлежит премьер-министру, возглавляющему правительство.

Таким образом, именно президент де-факто председательствует на высшем уровне правительства и контролирует осуществление государственной власти в соответствии с конституцией 1993 года. Разделение властей, как выясняется, является скорее вопросом внутренней организации, чем определяющим политическим принципом. Конституция 1993 г. предоставила дополнительные привилегии президенту как главе государства. Статья 104 предоставила российскому президенту (среди нескольких незаконодательных институтов) формальное право предлагать законопроекты в Думе.[6] Далее президент получил право издавать указы и распоряжения, имеющие силу закона, при условии, что они не противоречат действующему федеральному закону. Президент с одобрения Совета Федерации назначает Генерального прокурора в соответствии со статьей 129., тем самым выведя этот важнейший правоохранительный орган из-под исполнительной власти и поставив его под непосредственный контроль президента. Наконец, Конституционный суд в спорном решении 2005 г. пришел к выводу, что президент, по сути, обладал правом назначать губернаторов регионов в рамках предусмотренной конституцией (хотя фактически не определенной) единой системы исполнительной власти.

Разделение властей, как выясняется, является скорее вопросом внутренней организации, чем определяющим политическим принципом. Конституция 1993 г. предоставила дополнительные привилегии президенту как главе государства. Статья 104 предоставила российскому президенту (среди нескольких незаконодательных институтов) формальное право предлагать законопроекты в Думе.[6] Далее президент получил право издавать указы и распоряжения, имеющие силу закона, при условии, что они не противоречат действующему федеральному закону. Президент с одобрения Совета Федерации назначает Генерального прокурора в соответствии со статьей 129., тем самым выведя этот важнейший правоохранительный орган из-под исполнительной власти и поставив его под непосредственный контроль президента. Наконец, Конституционный суд в спорном решении 2005 г. пришел к выводу, что президент, по сути, обладал правом назначать губернаторов регионов в рамках предусмотренной конституцией (хотя фактически не определенной) единой системы исполнительной власти. [7]

[7]

Следует признать, что в российской конституции можно найти и другие конкурирующие теории, включая федерализм, господство гражданских свобод и социальное государство. Конституция далее закрепляет высший суверенитет за российским народом, придавая ему демократический вид. Однако ни одна из вышеперечисленных концепций не превосходит присущие объединенному государству силы, даже если реализация этого идеала еще далека от завершения; действительно, российское государство, хотя и надежное в защите своих интересов, исторически управлялось слабыми, произвольными, недостаточно финансируемыми и часто коррумпированными институтами.[8]

При этом теоретическое стремление к государственному единству не означает, что российское правительство с чисто политической точки зрения последовательно преследует эту цель. Владимир Путин следует многовековой традиции то поддерживать, то отказываться от «модернизации» в зависимости от того, как она влияет на его способность сохранять государственный контроль.

Хотя многие политологи называют российскую политическую систему суперпрезидентской, с тем же успехом ее можно охарактеризовать и как традиционно государственническую. Фиона Хилл и Клиффорд Гэдди в своей проницательной биографии Владимира Путина называют его веру в государственную власть одной из основных его отличительных черт.[9]] Эту лежащую в основе веру в государство как позитивную — и, по сути, единственную — объединяющую политическую силу можно найти и в других постсоветских конституциях. Для Украины борьба за то, чтобы выйти из этой государственной идеологии и ввести подлинное разделение властей, доминировала в ее постсоветском существовании.

Постсоветская модель государственности

Немногие западные комментаторы были настолько наивны, чтобы полагать, что демократия немедленно расцветет на постсоветском пространстве. Бывшие республики так долго жили под автократическим и авторитарным правлением, что у них отсутствовали какие-либо национальные институты, которые могли бы способствовать такому переходу. Неудивительно, что эти новые нации обратились к тому, что они знали лучше всего, что можно было найти в их общем понимании советского права и главенства государства.

Неудивительно, что эти новые нации обратились к тому, что они знали лучше всего, что можно было найти в их общем понимании советского права и главенства государства.

Так, за исключением Молдовы, 11 из 12 постсоветских конституций связывали «государственную власть» с концепцией разделения властей. В частности, Украина, несмотря на все ее попытки отличиться от Российской Федерации, содержала аналогичное выражение разделения властей, как это предусмотрено в российской конституции. Статья 6 Конституции Украины провозглашает, что «государственная власть в Украине осуществляется на принципах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную [власть]».

Таким образом, как и в России, государственная власть предшествует любому понятию разделения властей как определяющего принципа управления в Украине. Конституция далее описывает Украину как унитарное государство, приписывая этому учреждению почти мистические полномочия; Согласно статье 11, «Государство способствует консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, языковой и религиозной идентичности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины». На более практическом уровне украинский президент как глава государства пользуется теми же исполнительными привилегиями, что и его российский коллега, включая право осуществлять законодательную инициативу, издавать президентские указы и контролировать назначение генерального прокурора Украины.

На более практическом уровне украинский президент как глава государства пользуется теми же исполнительными привилегиями, что и его российский коллега, включая право осуществлять законодательную инициативу, издавать президентские указы и контролировать назначение генерального прокурора Украины.

Украина, конечно же, в настоящее время переживает сложный переходный процесс, который в идеале приведет к более открытому и демократическому обществу. Например, недавний раунд конституционных поправок направлен на повышение профессионального уровня судей с прямым намерением содействовать более независимой судебной системе. Тем не менее недавняя история Украины свидетельствует об устойчивости государственно-ориентированной модели примерно через 25 лет после распада Советского Союза. Бывший президент Виктор Янукович опирался на централизованную власть унитарного государства в своих автократических целях, пока даже не перешагнул границы между государством и обществом. Президент Петр Порошенко был избран, пообещав изменить государство, однако его приверженность правовой реформе, децентрализации и борьбе с коррупцией продолжает вызывать сомнения[10]. Попытка Украины устранить внутреннюю напряженность между государственной властью и разделением властей — без обязательного написания новой конституции — представляет собой одну из самых больших проблем сегодня.

Попытка Украины устранить внутреннюю напряженность между государственной властью и разделением властей — без обязательного написания новой конституции — представляет собой одну из самых больших проблем сегодня.

То, что государственная власть предшествует любой зарождающейся концепции разделения властей и, по сути, превосходит ее, остается одной из постоянных черт постсоветской конституционной мысли. В Казахстане, например, статья 2 провозглашает, что государство «обеспечивает целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории». Более того, артикуляция государственной власти осуществляется по той же формуле, что и в конституциях России и Украины. Согласно статье 3, части 4, «Государственная власть в Республике Казахстан едина и осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви и систему проверок. и балансы, которые регулируют их взаимодействие». Наконец, президент Казахстана служит в соответствии со статьей 40 «символом и гарантом единства народа и государственной власти».

Можно пройтись по списку постсоветских конституций и найти вариации на указанную тему, где любое теоретическое разделение властей подчинено утверждению государственной власти. Каждая последующая республика должна как-то примириться с несостоятельностью такого мышления. Беларусь, например, сделала акцент на государственной власти, введя строгое президентское правление, в то время как Грузия, как и Украина, попыталась переосмыслить эти конкурирующие принципы на более демократических основаниях. Молдова представляет собой основное исключение, поскольку статья 2 ее конституции связывает исключительно государственную власть с правом народа на осуществление своего национального суверенитета. Тем не менее, Молдова остается связанной с постсоветским пространством, поскольку ее основная конституционная дисфункция – разделенная территория внутри самопровозглашенного унитарного государства – восходит непосредственно к распаду Советского Союза.

Стойкость единого государства

Хотя ни одна фраза не обязательно определяет судьбу нации, государственная власть оказалась чрезвычайно долговечной концепцией. В 1990-е годы в России была живая и весьма оппозиционная Дума, а также наметившееся вертикальное разделение власти между Москвой и регионами. И то, и другое в конечном итоге было подавлено Владимиром Путиным и его видением единого государства, как это отражено в конституции 1993 года и в российской истории. Тем временем Украина находится в разгаре политической трансформации, которая принципиально направлена на изменение отношений между государством и другими ветвями власти. Тем не менее, этот эксперимент уже был однажды опробован в Украине, но с менее чем удовлетворительными результатами. В 2004 году украинский парламент принял ряд конституционных поправок, которые существенно изменили баланс сил между президентом и законодательной властью, но в 2010 году Конституционный суд Украины признал эти поправки неконституционными. государственной политики, серьезно подрывая доверие общества к независимой судебной системе.

В 1990-е годы в России была живая и весьма оппозиционная Дума, а также наметившееся вертикальное разделение власти между Москвой и регионами. И то, и другое в конечном итоге было подавлено Владимиром Путиным и его видением единого государства, как это отражено в конституции 1993 года и в российской истории. Тем временем Украина находится в разгаре политической трансформации, которая принципиально направлена на изменение отношений между государством и другими ветвями власти. Тем не менее, этот эксперимент уже был однажды опробован в Украине, но с менее чем удовлетворительными результатами. В 2004 году украинский парламент принял ряд конституционных поправок, которые существенно изменили баланс сил между президентом и законодательной властью, но в 2010 году Конституционный суд Украины признал эти поправки неконституционными. государственной политики, серьезно подрывая доверие общества к независимой судебной системе.

Украина получила редкий второй шанс в 2014 году, и, несмотря на многочисленные продолжающиеся кризисы, все еще существует возможность переосмыслить свое понимание разделения властей. Однако для достижения успеха украинская конституция должна продолжать развиваться, оставаться открытой для интерпретаций и активно защищаться гражданским обществом. Неудача, скорее всего, приведет к возврату к этатистской системе, которая, как это ни парадоксально, также находит значительную поддержку в конституции Украины.

Однако для достижения успеха украинская конституция должна продолжать развиваться, оставаться открытой для интерпретаций и активно защищаться гражданским обществом. Неудача, скорее всего, приведет к возврату к этатистской системе, которая, как это ни парадоксально, также находит значительную поддержку в конституции Украины.

Единое государство последовательно разгромило попытки демократических реформ на постсоветском пространстве. Установленное государство препятствует изменениям и другими способами. Сети коррумпированных покровителей являются обычным явлением на территории бывшего Советского Союза, однако, несмотря на широкое общественное признание этой проблемы, разоблачение и наказание коррупции на высоком уровне оказалось практически невозможным.[11] Государство, естественно, не хочет преследовать своих собственных, кроме как периодически посылать предупреждения потенциальным соперникам. Однако бюрократы имеют дополнительное преимущество; как слуги очень могущественного — и сверхидеализированного — государства, они также являются представителями высшего общественного блага и, следовательно, практически неприступны.

Таким образом, несмотря на различные демократические атрибуты, государство быстро восстановило свои позиции в качестве доминирующей политической силы в бывшем Советском Союзе. Основные конституционные основы государственной системы включают: (1) представление о едином и объединенном государстве как высшей политической цели; (2) превосходство государственной власти над всеми другими ветвями власти; и (3) президент наделен исключительным правом представлять и защищать государство. Но даже эта система уже претерпела уникальный институциональный поворот. С 2008 по 2012 год Владимир Путин занимал пост премьер-министра при президенте Дмитрии Медведеве. Сомнений в том, что Путин остался у власти, почти не было, что впоследствии подтвердило его одностороннее решение вернуться на пост президента. Тем не менее Путин продемонстрировал, что для управления государством не обязательно даже быть президентом, а последнее остается высшим источником власти на постсоветском пространстве.

Заключение

Почитание государства имеет глубокие корни в царской и советской мысли. Поэтому неудивительно, что через 25 лет после распада бывшие советские республики по-прежнему разделяют общие политические взгляды, даже если другие факторы — язык, экономика, демография, религия — медленно отталкивают их друг от друга. Что особенно убедительно, так это то, что, хотя комментаторы сосредоточили внимание на новых ветвях власти, описанных в постсоветских конституциях, они постоянно упускали из виду, как государству удавалось сохранять свою институциональную власть над другими ветвями. Государство не угасло за 74 года марксизма и продолжает крепнуть спустя четверть века после распада Советского Союза. Действительно, какое бы прилагательное ни ставилось перед термином «государство» в имперской, советской и постсоветской истории — абсолютистское, самодержавное, социалистическое, тоталитарное, светское, демократическое, — выживать всегда удается государству. Верховенство единого государства – как высшего руководящего принципа и конечного источника политической власти – остается определяющей чертой постсоветского пространства и, как выясняется, наиболее труднопреодолимой чертой.

Поэтому неудивительно, что через 25 лет после распада бывшие советские республики по-прежнему разделяют общие политические взгляды, даже если другие факторы — язык, экономика, демография, религия — медленно отталкивают их друг от друга. Что особенно убедительно, так это то, что, хотя комментаторы сосредоточили внимание на новых ветвях власти, описанных в постсоветских конституциях, они постоянно упускали из виду, как государству удавалось сохранять свою институциональную власть над другими ветвями. Государство не угасло за 74 года марксизма и продолжает крепнуть спустя четверть века после распада Советского Союза. Действительно, какое бы прилагательное ни ставилось перед термином «государство» в имперской, советской и постсоветской истории — абсолютистское, самодержавное, социалистическое, тоталитарное, светское, демократическое, — выживать всегда удается государству. Верховенство единого государства – как высшего руководящего принципа и конечного источника политической власти – остается определяющей чертой постсоветского пространства и, как выясняется, наиболее труднопреодолимой чертой.

Автор выражает благодарность Норману Розенбергу, Алине Строкиной и Наталье Романовой за помощь в подготовке статьи.

[1] «Единое государство» и то, как оно функционировало в многонациональной империи, широко освещались в трудах царского юридического комментатора барона Бориса Нольде. Обзор работ Нольде см. в Питере Холквисте, «Дилеммы прогрессивного администратора: барон Борис Нольде», Критика: исследования русской и евразийской истории, 7, 2 (2006), 241–73.

[2] Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова, Теория государства и права. М.: Проспект, 2014. С. 443–47.

[3] В.Д. Перевалов и др. Теория государства и права. М.: НОРМА, 2008. Т. 53.

. [4] В.В. Комарова и др., Конституционная законность в реализации принципа разделения власти на примере Российской Федерации. М.: Проспект, 2014. С. 46–55.

[5] Анатолий Лысков, «Суд – это орган государственной власти», Коммерсантъ Власть 27 (13 июля 2009), 23-25.

[6] В соответствии со статьей 104 право законодательной инициативы принадлежит Президенту, обеим палатам федерального законодательного собрания, Правительству, Верховному Суду, Конституционному Суду, законодательным органам субъектов Российской Федерации.

[7] Уильям Померанц, «Президент Медведев и оспариваемые конституционные основы российской вертикали власти», Демократизация, 17, 2 (2009), 179–92.

[8] Мари Мендрас, Российская политика: парадокс слабого государства (Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета, 2012).

[9] Фиона Хилл и Клиффорд Г. Гэдди, Мистер Путин: оперативник в Кремле (Вашингтон, округ Колумбия: Brookings Institution Press, 2013), 34–62.

[10] Михаил Минаков и Тимофей Милованов, «Авторитарные сигналы Украины», World Policy Blog, 6 июля 2016 г., режим доступа: http://www.worldpolicy.org/blog/2016/07/06/ukraine’s-authoritaris -сигналы

[11] Генри Хейл, «25 лет после СССР: что пошло не так?», Journal of Democracy 24, 3 (2016), 24-35.

Право осужденных в России на охрану здоровья

Вступление

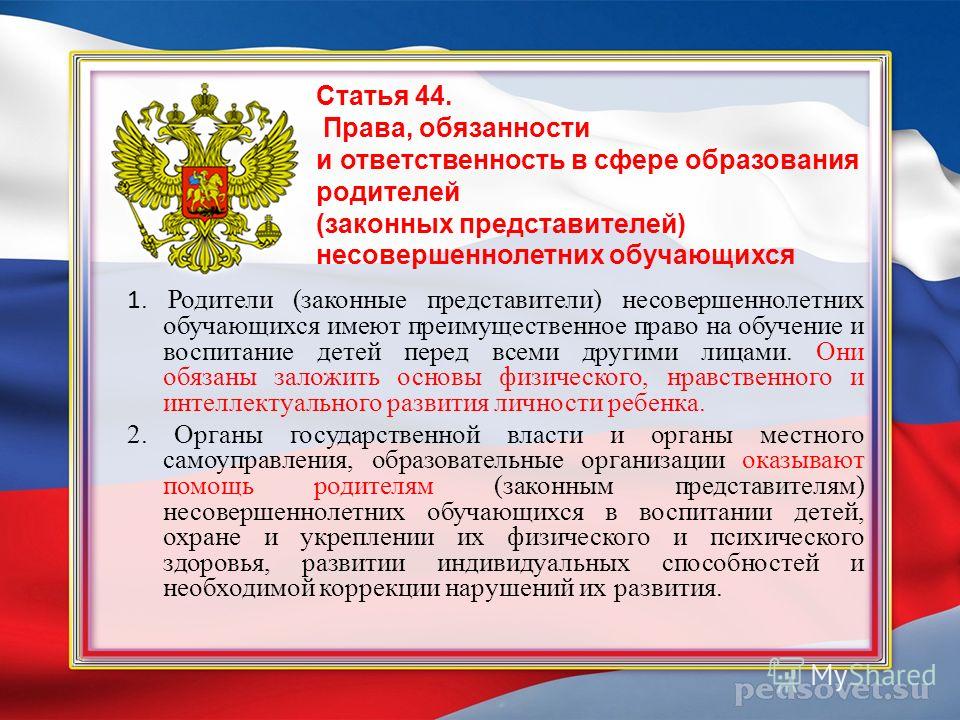

В настоящее время социальные права граждан становятся первичными, наряду с личными правами, поскольку совокупность этих прав в первую очередь обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие человека, о чем говорится в ст. 7 Конституции РФ 1 . Когда мы говорим о праве на жизнь, мы имеем в виду право на здоровье и наоборот. Это парные понятия. По мнению Бакулиной, Л.В. 2 подчеркивает, и мы с ним солидарны, что ряд провозглашенных социальных прав и свобод требуют особой защиты и гарантий со стороны государства. Таким образом, социальные права в сознании граждан имеют наибольшую ценность и рассматриваются как конституционный институт обеспечения достойной жизни. Осуществление этих прав гарантируется непосредственно закреплением в Конституции РФ, а также Конституционным Судом РФ 1 . Изучение механизма реализации права осужденных к лишению свободы на охрану здоровья в теории уголовно-исполнительного права имеет важное значение для соблюдения принципов законности и гуманизма, обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденных, а также как комплексный анализ института правового статуса в целом.

7 Конституции РФ 1 . Когда мы говорим о праве на жизнь, мы имеем в виду право на здоровье и наоборот. Это парные понятия. По мнению Бакулиной, Л.В. 2 подчеркивает, и мы с ним солидарны, что ряд провозглашенных социальных прав и свобод требуют особой защиты и гарантий со стороны государства. Таким образом, социальные права в сознании граждан имеют наибольшую ценность и рассматриваются как конституционный институт обеспечения достойной жизни. Осуществление этих прав гарантируется непосредственно закреплением в Конституции РФ, а также Конституционным Судом РФ 1 . Изучение механизма реализации права осужденных к лишению свободы на охрану здоровья в теории уголовно-исполнительного права имеет важное значение для соблюдения принципов законности и гуманизма, обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденных, а также как комплексный анализ института правового статуса в целом.

Материалы и методы

Механизм возникновения правового положения лиц, осужденных к лишению свободы, заключается в том, что в период отбывания наказания из общего правового положения личности, которым обладают и осужденные, происходит изъятие, ограничение, дублирование, уточнение и дополнение их прав и обязанностей. Что касается права осужденных к лишению свободы на охрану здоровья, то оно остается прежним, поскольку ч. 6 ст. 12 ЦИК РФ фактически дублирует ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. Исключений или ограничений из общего правового положения личности права на охрану здоровья в отношении осужденных к лишению свободы не предусмотрено, за единственным исключением — изоляция от общества. Практически осужденные к лишению свободы имеют право на получение всех видов медицинской помощи. Получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи предусмотрено ч. 6 ст. 12, ЦИК РФ. Организация и оказание паллиативной и экстренной (скорой) медицинской помощи регламентируется (пункты 125, 127) Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний

Что касается права осужденных к лишению свободы на охрану здоровья, то оно остается прежним, поскольку ч. 6 ст. 12 ЦИК РФ фактически дублирует ч. 1 ст. 41 Конституции РФ. Исключений или ограничений из общего правового положения личности права на охрану здоровья в отношении осужденных к лишению свободы не предусмотрено, за единственным исключением — изоляция от общества. Практически осужденные к лишению свободы имеют право на получение всех видов медицинской помощи. Получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи предусмотрено ч. 6 ст. 12, ЦИК РФ. Организация и оказание паллиативной и экстренной (скорой) медицинской помощи регламентируется (пункты 125, 127) Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний

Соответственно ч. 6 ст. 12 УИК РФ подлежит законодательной корректировке и имеет следующую редакцию: «Осужденные в зависимости от медицинского заключения имеют право на охрану здоровья, в том числе на все предусмотренные законом виды медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях».

Поэтому представляется затруднительным согласиться с определением пенитенциарного учреждения по оказанию медицинской помощи, данным О.Ю. Пестовой, которая понимает под данным институтом совокупность однородных правовых норм, предметом регулирования которых являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией государственной правовой политики в сфере оказания медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы 4 . Считаем, что определение должно быть об оказании всех видов медицинской помощи, а не только о медико-санитарной.

Следует подчеркнуть, что, по мнению французского исследователя, пенитенциарная медицина должна сочетать профилактическую медицину и лечение 5 .

Кроме того, в ряде случаев законодатель усиливает гарантии обеспечения права на охрану здоровья данной категории граждан на нормативном уровне. На основании ч. 2 ст. 21 Конституции Российской Федерации, никто не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам без его добровольного согласия.

С другой стороны, возникает вопрос: почему осужденные не могут воспользоваться конституционным правом добровольно подвергаться медицинским, научным и иным опытам, которые могут способствовать прогрессу медицинской науки и биомедицинских технологий? Такое заявление особенно актуально в условиях пандемии, объявленной Всемирной организацией здравоохранения. На наш взгляд, эти процедуры должны соответствовать определенным условиям, закрепленным в международных и внутригосударственных правовых актах. К основным условиям следует отнести: добровольное информированное письменное согласие осужденного на проведение исследования; общественно полезная цель, которая не может быть достигнута другими способами; клиническим испытаниям на людях должен предшествовать эксперимент на животных в лаборатории; минимизация возможных осложнений для осужденного, участвующего в эксперименте; право осужденного, участвующего в эксперименте, прекратить его на любой стадии.

Результаты

Элементами механизма реализации права осужденных на охрану здоровья являются: 1) правовые предписания, направленные на регулирование права осужденных на охрану здоровья. Эти правовые предписания закреплены в нормативных правовых актах различной юридической силы, а также в международно-правовых актах. Так, право на здоровье и медицинскую помощь предусмотрено в различных статьях, содержащихся в Билле о правах человека ООН, а также в других конвенциях, например, в Конвенции против пыток, Конвенции о правах ребенка

Речь в первую очередь идет о ст. 41 Конституции Российской Федерации, содержащей исходные, основные положения, закрепляющие право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, и Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации», где статьи 18 и 19 дублировать право на охрану здоровья и медицинскую помощь 9 . Указанный закон не оставляет без внимания и такую категорию граждан, как осужденные к ограничению свободы, аресту, лишению свободы. ч. 1 ст. 26 этого Закона установлено, что осужденные к данным видам уголовных наказаний имеют право на медицинскую помощь, в том числе при необходимости в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В то же время полагаем, что название и содержание статьи 26 вышеуказанного закона «Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы или административного ареста, на получение медицинской помощи» должны были быть изменены.

Указанный закон не оставляет без внимания и такую категорию граждан, как осужденные к ограничению свободы, аресту, лишению свободы. ч. 1 ст. 26 этого Закона установлено, что осужденные к данным видам уголовных наказаний имеют право на медицинскую помощь, в том числе при необходимости в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. В то же время полагаем, что название и содержание статьи 26 вышеуказанного закона «Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы или административного ареста, на получение медицинской помощи» должны были быть изменены.

Во-первых, осужденные к ограничению свободы в настоящее время не содержатся в исправительных учреждениях (исправительных центрах). Это наказание не связано с изоляцией от общества; соответственно осужденные могут получать медицинскую помощь по месту жительства в медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения, поэтому из статьи следует исключить словосочетание «ограничение свободы».

Во-вторых, после слова «отбывающих наказание» добавить слово «уголовные». Анализ уголовно-исполнительного законодательства выявляет терминологические несоответствия, «дестабилизирующие» один из принципов права — его формальное определение. Например, в статьях 4, 10, 16 и др. ЦИК РФ используется понятие исполнения наказаний. Как Л.В. Бакулин и В.К. Бакулин в этой связи отметил, что п. 2 ИК РФ, ч. 2 ст. 54, ч. 1 и ч. 3 ст. 60.2 ч. 2 ст. 60.1 и ч. 2 ст. 60.2 ЦИК РФ используют понятие исполнения уголовного наказания и предлагают в соответствии с правилами унификации использовать понятие исполнения уголовного наказания в уголовно-исполнительном законодательстве 10 . Следует также отметить, что помимо системы уголовных и административных наказаний, в российском законодательстве существует и мера уголовно-процессуального принуждения — домашний арест, не являющийся уголовным наказанием.

Регуляторная среда закреплена в Правилах Нельсона Манделы 2015 г., содержащих, среди прочего, 12 правил, касающихся охраны здоровья заключенных. В этом международно-правовом акте закреплена обязанность государства обеспечивать заключенным медицинскую помощь. Заключенным должны предоставляться такие же стандарты медицинского обслуживания, которые существуют в обществе. Без какой-либо дискриминации по признаку правового статуса 11 .

В этом международно-правовом акте закреплена обязанность государства обеспечивать заключенным медицинскую помощь. Заключенным должны предоставляться такие же стандарты медицинского обслуживания, которые существуют в обществе. Без какой-либо дискриминации по признаку правового статуса 11 .

2. Возникновение соответствующих правоотношений, то есть начало реализации права осужденных на охрану здоровья, требует наличия юридического факта как одного из элементов механизма правового регулирования.

Существенным юридическим фактом, порождающим уголовно-исполнительные правоотношения при исполнении уголовных наказаний и применении иных мер уголовно-правового характера, является вступивший в законную силу обвинительный приговор или предусмотренные им документы, его изменяющие в ст. 7 ЦИК РФ.

В части 6 ст. 12 УК РФ закрепляет одно из основных прав осужденных право на охрану здоровья и на медицинскую помощь, основанием для возникновения правоотношений может служить воля соответствующего субъекта права, выраженная в юридически значимом акте. осуществлять право на охрану здоровья при исполнении уголовных наказаний. Юридическим фактом может быть обращение осужденного с жалобой (подтвержденной компетентными контрольно-надзорными органами с подтверждением факта нарушения права) на недостаточное медицинское обеспечение в органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний.

осуществлять право на охрану здоровья при исполнении уголовных наказаний. Юридическим фактом может быть обращение осужденного с жалобой (подтвержденной компетентными контрольно-надзорными органами с подтверждением факта нарушения права) на недостаточное медицинское обеспечение в органы, осуществляющие контроль и надзор в сфере исполнения уголовных наказаний.

Так, в 2017 году в ФСИН России поступило 6865 заявлений от осужденных и их родственников по поводу недостаточного медицинского обеспечения, в 2018 году – 6933 заявления 12 .

Юридический факт применения принудительного вскармливания, предусмотренного ч. 4 ст. 101 ИК РФ, в случае отказа осужденного от еды и возникновения угрозы его жизни соответствующее решение администрации исправительного учреждения выражается в письменной форме (например, письменное заключение врача о проведении данной процедуры ). Кстати, принудительное кормление осужденных запрещено во многих странах мира. Но в уголовных кодексах России и Украины этот институт права предусмотрен. Справедливости ради следует отметить, что ЦИК Украины допускает принудительное кормление осужденных только по решению суда, чего ЦИК РФ не предусматривает. На основании ч. 3 ст. 116 УИК Украины «Принудительное кормление осужденного, заявившего о своем отказе от еды, запрещается. Принудительное кормление может быть применено только на основании решения суда, принятого на основании заключения врача, если осужденному угрожает стойкое расстройство здоровья и имеется явная угроза его жизни» 13 . С нашей точки зрения, в правовом регулировании данного института имеется множество пробелов. Соответственно возникает множество вопросов, требующих теоретического осмысления и практического применения.

Справедливости ради следует отметить, что ЦИК Украины допускает принудительное кормление осужденных только по решению суда, чего ЦИК РФ не предусматривает. На основании ч. 3 ст. 116 УИК Украины «Принудительное кормление осужденного, заявившего о своем отказе от еды, запрещается. Принудительное кормление может быть применено только на основании решения суда, принятого на основании заключения врача, если осужденному угрожает стойкое расстройство здоровья и имеется явная угроза его жизни» 13 . С нашей точки зрения, в правовом регулировании данного института имеется множество пробелов. Соответственно возникает множество вопросов, требующих теоретического осмысления и практического применения.

3. Следующим элементом механизма реализации права осужденных на охрану здоровья и медицинскую помощь являются так называемые медико-санитарные правоотношения, которые формируются на основе существующей совокупности норм уголовно-исполнительного законодательства, регулирующих охрана здоровья и оказание медицинской, санитарно-гигиенической и специализированной медицинской помощи (ч. 6 ст. 12 КИК РФ, ч. 4 ст. 100 КИК РФ), применение к осужденным мер медицинского характера (ст. 18 КИК РФ ), медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы (ст. 101 УИК РФ) и др.

6 ст. 12 КИК РФ, ч. 4 ст. 100 КИК РФ), применение к осужденным мер медицинского характера (ст. 18 КИК РФ ), медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы (ст. 101 УИК РФ) и др.

Медико-санитарные правоотношения представляют собой особый вид правовой связи между юридически определенным кругом субъектов. Эти правоотношения в цивилизованном обществе в той или иной мере присущи всем пенитенциарным системам мира 14 .

Поскольку основными субъектами уголовно-исполнительных правоотношений являются администрация учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, и осужденные, то оба субъекта уголовно-исполнительных правоотношений участвуют в механизме реализации права осужденных на охрану здоровья.

Один субъект (осужденный) реализует свое право на охрану здоровья (ч. 6 ст. 12 КИК РФ) путем обращений в форме заявлений, предложений, жалоб во внутренние и межгосударственные органы по защите прав и свобод человека (ч. 4 ст. 12 ЦИК РФ), ходатайства (ч. 6, ч. 7 ст. 175 ЦИК РФ). Иной субъект (администрация учреждений и органов, медицинские работники, а в отдельных случаях и суд (ч. 1 ст. 18 КИК РФ)) обеспечивает реализацию права осужденного на охрану здоровья путем помещения осужденного в специальные медицинские части ЦИК. или лечебно-исправительные учреждения (ч. 1, 2, 3, 6, 7 УИК РФ). Одной из основных задач Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России является защита прав осужденных на охрану здоровья и оказание медицинской помощи. Следовательно, работники медико-санитарной службы и медицинские работники также являются субъектами уголовно-исполнительных правоотношений с определенным кругом полномочий и обязанностей. В уголовно-исполнительной системе (далее — УС) 632 медсанчасти, 147 фельдшеров и 69врачебные здравпункты, 55 центров медико-социальной реабилитации, 73 военно-врачебных комиссии, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России) 15 .

6, ч. 7 ст. 175 ЦИК РФ). Иной субъект (администрация учреждений и органов, медицинские работники, а в отдельных случаях и суд (ч. 1 ст. 18 КИК РФ)) обеспечивает реализацию права осужденного на охрану здоровья путем помещения осужденного в специальные медицинские части ЦИК. или лечебно-исправительные учреждения (ч. 1, 2, 3, 6, 7 УИК РФ). Одной из основных задач Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России является защита прав осужденных на охрану здоровья и оказание медицинской помощи. Следовательно, работники медико-санитарной службы и медицинские работники также являются субъектами уголовно-исполнительных правоотношений с определенным кругом полномочий и обязанностей. В уголовно-исполнительной системе (далее — УС) 632 медсанчасти, 147 фельдшеров и 69врачебные здравпункты, 55 центров медико-социальной реабилитации, 73 военно-врачебных комиссии, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в том числе 65 туберкулезных, 5 психиатрических больниц, 8 больниц для оказания медицинской помощи сотрудникам ФСИН России) 15 .

4. Четвертым элементом механизма реализации прав в соответствии с общепринятой в теории права классификацией являются акты реализации прав и обязанностей субъектов правоотношений по осуществлению всех видов медицинской помощи в пенитенциарной системе.

Виды актов осуществления прав и обязанностей в рамках медико-санитарных правоотношений достаточно разнообразны. Они могут быть выражены в виде представлений, например, если при отбывании наказания в виде лишения свободы будет установлено, что осужденный страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости, что связано с опасностью как для него самого, так и для других администрация исправительного учреждения направляет в суд представление о применении к такому осужденному принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 18 УИК РФ). Они могут быть выражены в виде постановления врачебной комиссии о применении принудительного лечения к осужденным, больным алкоголизмом, наркоманией, ВИЧ-инфекцией… (ч. 3 ст. 18 КИК РФ), а также в виде медицинского заключения о возможности нахождения осужденного по состоянию здоровья в помещениях камерного типа, одиночных помещениях камерного типа, одиночных камерах (ч. 4 ст. 117 КИК РФ).

4 ст. 117 КИК РФ).

5. Акты применения закона, то есть стадии привлечения к юридической ответственности, являются факультативным элементом механизма реализации права осужденных к лишению свободы на охрану здоровья. С учетом изложенного возможны ситуации нарушения действующего законодательства в процессе реализации права осужденных на охрану здоровья администрацией учреждений и органов, исполняющих наказания, работниками медико-санитарной службы уголовно-исполнительной системы.

Комиссия ФСИН по ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности (Приказ ФСИН России от 27.05.2016 № 384) на 11 заседаниях рассмотрела 365 случаев смерти (от болезней) осужденных, содержащихся в местах лишения свободы заключенных, умерших в 2016 году. По этим делам подготовлено 6 обзоров, в том числе по выявленным нарушениям в оказании медицинской помощи. В результате 44 сотрудника медико-санитарной службы уголовно-исполнительной системы привлечены к дисциплинарной ответственности 16 .

Заключение

Таким образом, под механизмом реализации права осужденных к лишению свободы на охрану здоровья понимается совокупность последовательно организованных правовых средств, направленных на оказание всех видов медицинской помощи в период отбывания уголовного наказания.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что предоставленная информация не имеет конфликта интересов.

Благодарности

Работа выполнена в соответствии с Программой повышения конкурентоспособности КФУ Правительства РФ.

Авторы искренне благодарны заведующему кафедрой уголовного права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета за помощь в подготовке данной статьи.

Список литературы

1. Бондарь Н.С. 2016. Права человека и Конституция России: трудный путь к свободе / Н.С. Бондарь. Молодого ученого, 10: С. 37.

2. Бакулина, Л.В. 2010. Правовое положение осужденных в контексте реформы уголовно-исполнительной системы. Ученые записки Казанского государственного университета. Том 152. Серия Гуманитарные науки. Кн. 4. Казань: С. 181. 9.0003

Ученые записки Казанского государственного университета. Том 152. Серия Гуманитарные науки. Кн. 4. Казань: С. 181. 9.0003

3. Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.03.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации. — URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 20.05.2020).

4. Пестова О.Ю. 2018. Правовое регулирование оказания медицинской помощи осужденным к лишению свободы в России: Автореф. Закон. М: 11-12.

5. Труазье, С. 1993. Mdecine pnitentiaire et Droits de l’Homme [Пенитенциарная медицина и права человека]. Bull Acad Natl Med, 177(6): 999-1012.

6. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2020. – С. 6.

7. Приказ Минздрава России от 10.07.2015 № 435н, в редакции от 31.03 2017, о Комитете по этике Минздрава России. Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г., N 48, ст. 6724; 2012 г., N 26, ст. 3442, 3446; 2013 г., N 27, ст. 3459)., 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927; 2015, № 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1425; N 14, ст. 2018).

3442, 3446; 2013 г., N 27, ст. 3459)., 3477; N 30, ст. 4038; N 39, ст. 4883; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6951; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4106, 4244, 4247, 4257; N 43, ст. 5798; N 49, ст. 6927; 2015, № 1, ст. 72, 85; N 10, ст. 1425; N 14, ст. 2018).

8. Ритом, М.Х. 2003. Медицинская помощь заключенным. Med J Malaysia, 58 Suppl A: 72-77.

9. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323 ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724.

10. Бакулина Л.В., Бакулин В.К. 2015. Взаимодействие доктрины и практики в создании эффективного законодательства: уголовно-исполнительные аспекты. Право и государство: теория и практика, 8 (128): С. 96.

11. Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) // ООН. [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_rules.shtml (дата обращения: 01.06.2020).

12. Рассмотрение обращений граждан.