Введение

Полное товарищество

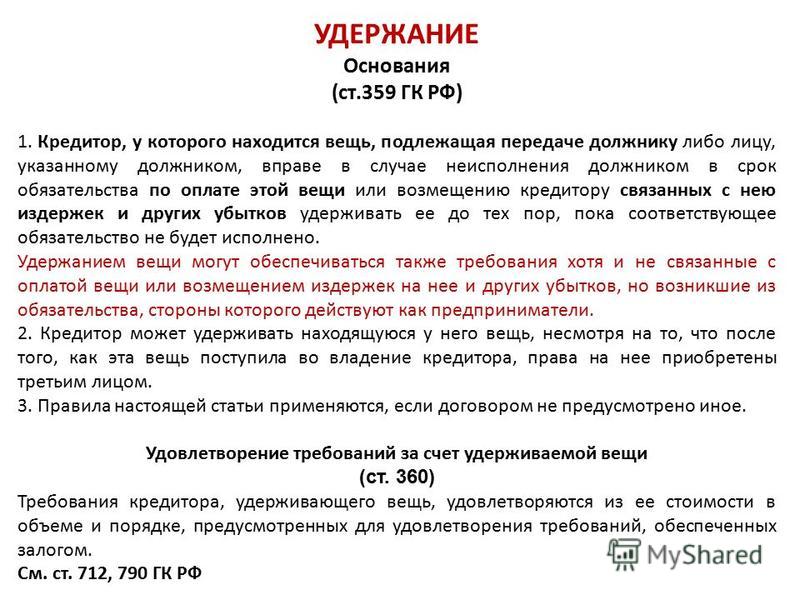

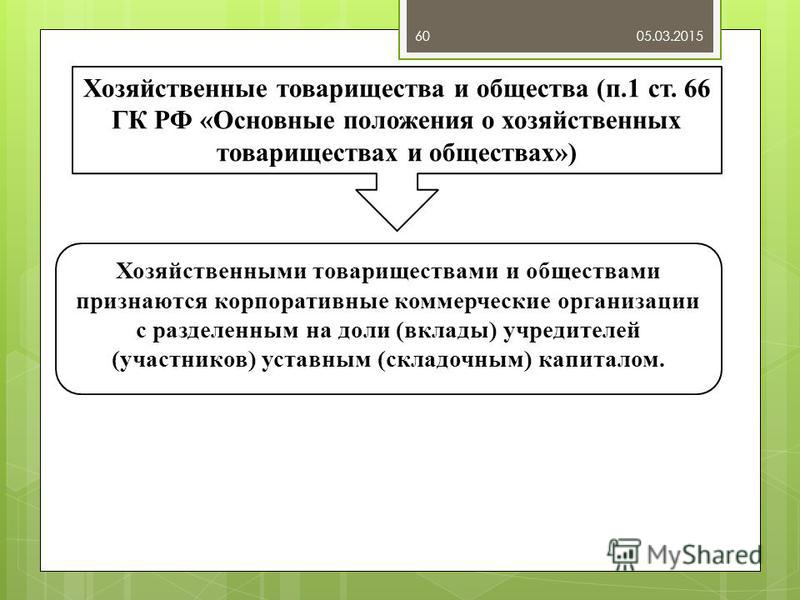

Правовое положение полного товарищества регламентируется статьями 66—81 ГК РФ. Согласно ст. 69 ГК РФ, полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Лицо может быть участником только одного полного товарищества.

Особо отметим, что в соответствии со ст. 66 ГК РФ участниками полных товариществ могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Это означает, что физические лица не вправе ни учреждать полное товарищество, ни стать его участниками.

Таким образом, определение полного товарищества включает ряд

существенных признаков: 1) в основе деятельности полного товарищества лежит договор

между его участниками; 2) полное товарищество создается для предпринимательской

деятельности, является коммерческой организацией, юридическим лицом, обладает

общей правоспособностью в соответствии со ст.

Управление делами полного товарищества принципиально отличается от управления юридических лиц других организационно-правовых форм, например хозяйственных обществ и производственных кооперативов, в которых для этого образуются специальные органы.

Согласно ст. 71 ГК РФ, управление деятельностью полного товарищества осуществляется по общему согласию всех его участников. Учредительным договором этого товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается большинством голосов участников. Каждый из участников имеет один голос, если учредительным договором не предусмотрен иной порядок определения количества голосов его участников.

Сам порядок ведения дел полного товарищества приводится в ст. 72 ГК

РФ.

72 ГК

РФ.

1. Каждый участник вправе действовать от имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут дела совместно либо ведение дел поручено отдельным участникам. При совместном ведении дел товарищества его участниками для совершения каждой сделки требуется согласие всех участников,

Если ведение дел поручается участниками одному или некоторым из них, остальные участники для совершения сделок от имени товарищества должны иметь доверенность от участника (участников), на которого возложено ведение дел товарищества.

Вместе с тем в ст. 72 учтены интересы третьих лиц, в первую очередь

контрагентов товарищества, которые не должны страдать от ограничения полномочий

отдельных участников товарищества. Поэтому предусмотрено, что в отношениях с

третьими лицами товарищество не вправе ссылаться на положения учредительного

договора, ограничивающие полномочия участников товарищества, за исключением

случаев, когда товарищество докажет, что третье лицо в момент совершения сделки

знало или заведомо должно было знать об отсутствии у участника товарищества

права действовать от имени товарищества.

2. Учредительный договор полного товарищества может быть изменен по решению суда. Полномочия на ведение дел товарищества, предоставленные одному или нескольким участникам, могут быть прекращены судом по требованию одного или нескольких других участников товарищества при наличии к тому серьезных оснований, в частности вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом (лицами) своих обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному ведению дел. На основании судебного решения в учредительный договор товарищества вносятся необходимые изменения.

Участник полного товарищества вправе выйти из него, заявив об отказе от участия в товариществе в порядке, предусмотренном статьей 77 ГК РФ. Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачивается стоимость части имущества товарищества, соответствующая доле этого участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором (ст. 78).

Полное товарищество — старейшая из организационно-правовых форм

хозяйственных товариществ и обществ, что является свидетельством ее

жизнеспособности. В этой форме предпринимательства наиболее полно представлено

личное участие собственников в управлении юридическим лицом. Права и интересы

собственников реализуются ими непосредственно, без передоверия ведения дел

товарищества особым органам управления.

В этой форме предпринимательства наиболее полно представлено

личное участие собственников в управлении юридическим лицом. Права и интересы

собственников реализуются ими непосредственно, без передоверия ведения дел

товарищества особым органам управления.

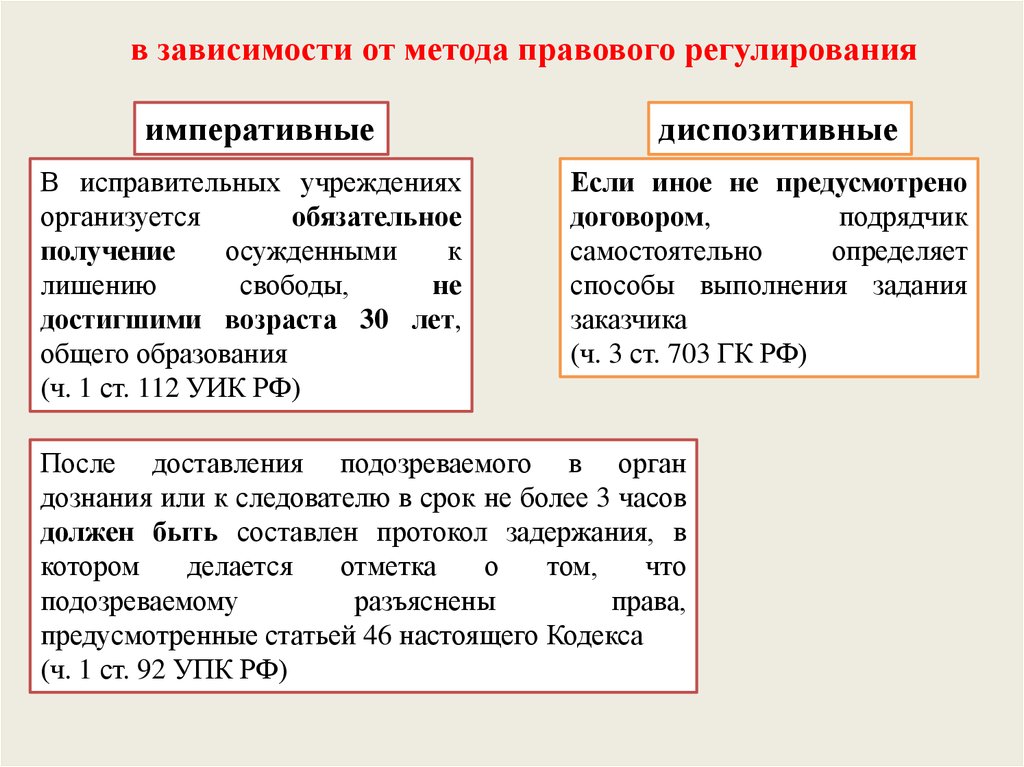

Преимущество формы полного товарищества для его участников заключается также в том, что положения ГК РФ в отношении него содержит относительно немного императивных предписаний, что открывает для них возможность урегулировать свои взаимоотношения наиболее приемлемым для себя образом. Нельзя не отметить и то весьма существенное обстоятельство, что к полным товариществам не предъявляется никаких требований в части публикации данных о результатах их деятельности, отчетных документов.

В то же время ответственность участников товарищества по его

обязательствам не ограничена, как это, например, имеет место в акционерных

обществах. Акционер не отвечает по обязательствам общества и несет риск

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих

ему акций.

Отсюда следует, что применение формы полного товарищества сопряжено для его участников с повышенным риском. Однако этот повышенный риск дает полному товариществу определенные преимущества по сравнению с другими организационными формами юридических лиц. Поскольку требования кредиторов полного товарищества гарантированы не только его складочным капиталом, активами, но и личным имуществом участников, оно, как правило, не испытывает трудностей в получении кредитов.

Имущественный риск, принимаемый на себя товарищами, свидетельствует о серьезности их намерений и надежности товарищества. Это создает благоприятные условия для реализации продукции товарищества, оказания им услуг.

О праве публично-правовых образований выступать участниками ООО

Традиционно хозяйственные общества с участием Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования создаются в организационно-правовой форме ОАО. Вместе с тем на практике нередки случаи, когда субъект Федерации или муниципальное образование учреждает хозяйственное общество в форме ООО.

Правомерно ли это?

Различные позиции юристов по данному вопросу обусловлены определением Верховного Суда РФ от 10.04.2003 № 86-Г03-2. В деле речь шла о признании недействующей и не подлежащей применению статьи Закона Владимирской области от 06.11.2001 № 104-ОЗ «О порядке управления и распоряжения имуществом (объектами), находящимся в государственной собственности Владимирской области». Оспариваемая статья Закона позволяла Владимирской области выступать участником любого хозяйственного общества, в том числе ООО.

Верховный Суд РФ поддержал позицию Законодательного Собрания и администрации Владимирской области, полагавших, что по смыслу Закона субъекты РФ, к числу которых относится Владимирская область, и муниципальные образования вправе выступать участниками любых хозяйственных обществ, независимо от способа их образования.

Позиция Верховного Суда РФ основывалась на положениях ст. 124 ГК РФ, в силу которой Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений. Иными словами, смысл Закона был сведен к наделению государственных органов неким двойным правовым статусом, позволяющим им как самостоятельно от собственного имени, так и от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования вступать в гражданско-правовые отношения.

124 ГК РФ, в силу которой Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений. Иными словами, смысл Закона был сведен к наделению государственных органов неким двойным правовым статусом, позволяющим им как самостоятельно от собственного имени, так и от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования вступать в гражданско-правовые отношения.

Многие юристы стали придерживаться указанного подхода, полагая, что правовой статус таких участников гражданско-правовых отношений различен, что не существует законодательного запрета на участие непосредственно РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в любых хозяйственных обществах.

Такая позиция имеет право на существование. Однако она противоречит логике, которую законодатель заложил в п. 4 ст. 66, ст. 217 ГК РФ, п. 1 ст. 10 Федерального закона от 26. 12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2 ст. 7 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Названные нормы устанавливают запрет на участие госорганов в любых хозяйственных обществах.

12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2 ст. 7 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Названные нормы устанавливают запрет на участие госорганов в любых хозяйственных обществах.

Анализируя возможность участия субъекта РФ или муниципального образования в любом хозяйственном обществе, по мнению автора, следует ответить на вопрос, а что же первично?

Согласно ч. 2 ст. 11 Конституции РФ государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими органы государственной власти. Именно эти органы в соответствии с п. 1 ст. 125 ГК РФ осуществляют от имени субъектов РФ права собственника. Законодатель совершенно очевидно законодательно закрепил принцип непрерывности представления госорганами интересов собственника — государства. В этой связи первичным является то, что указание в законе на орган власти, подразумевает лицо, которое данный орган представляет.

В этой связи первичным является то, что указание в законе на орган власти, подразумевает лицо, которое данный орган представляет.

Следуя этой логике, правильным будет вывод о том, что госорганы, олицетворяя власть, не могут действовать сами по себе и вступать в гражданско-правовые отношения без привязки к принципу непрерывности представления интересов собственника. Законодатель, запрещая госорганам выступать участниками хозяйственных обществ (п. 4 ст. 66 ГК РФ и ст. 7

Данная логика находит свое подтверждение в п. 4 ст. 7 Закона об АО, устанавливающем мандат на участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований только в ОАО, а также в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 28.12.2004 № Ф04-8976/2004(7324-А27-16).

В упомянутом постановлении ФАС Западно-Сибирского округа оставил постановление от 05. 10.2004 апелляционной инстанции Арбитражного суда Кемеровской области по делу № A27-2600/04-1 (иск Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области к ООО «Исток») без изменения, посчитав правильным выводы суда о том, что Кемеровская область как субъект РФ не имела права выступать учредителем ООО.

10.2004 апелляционной инстанции Арбитражного суда Кемеровской области по делу № A27-2600/04-1 (иск Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области к ООО «Исток») без изменения, посчитав правильным выводы суда о том, что Кемеровская область как субъект РФ не имела права выступать учредителем ООО.

Как видим, судебная практика по обсуждаемому вопросу также не однозначна.

В силу неопределенности судебной практики в целях снижения риска возможного признания недействительной сделки по участию субъекта РФ или муниципального образования в ООО некоторые юристы рекомендуют обходить законодательные ограничения на участие публично-правовых образований в таком хозяйствующем субъекте, как ООО, используя ст. 80 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 № 145-ФЗ[1]. По их мнению, в корреляции с этой статьей Бюджетного кодекса РФ ограничения на участие госорганов и органов местного самоуправления в любых хозяйственных обществах, установленные п. 4 ст. 66 ГК РФ снимаются в оговорке законодателя «если иное не установлено законом»[2]. Законом, предусматривающим «иное» и является Бюджетный кодекс РФ (ст. 80).

4 ст. 66 ГК РФ снимаются в оговорке законодателя «если иное не установлено законом»[2]. Законом, предусматривающим «иное» и является Бюджетный кодекс РФ (ст. 80).

Однако и здесь нельзя допускать следующей ошибки. Дело в том, что БК РФ, как указано в самом Кодексе, регулирует отношения исключительно между субъектами бюджетных отношений в процессе формирования бюджетных доходов и расходов, составления бюджетов и контроля за их исполнением, а также государственных долгов. В силу сказанного БК РФ не определяет статус и полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований как равноправных участников гражданских правоотношений. И в этом смысле неправильно считать, что ст. 80 Бюджетного кодекса РФ является регулятором вопросов определения статуса и полномочий публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях.

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что до настоящего времени в регионах продолжают создаваться ООО с участием субъектов РФ.

Арбитражный суд Челябинской области признал недействительным регистрацию общества с ограниченной ответственностью, учрежденного администрацией Кунашакского района.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, в Арбитражном суде Челябинской области рассмотрено заявление прокуратуры Челябинской области о признании недействительным решения Межрайонной инспекции ФНС России №9 по Челябинской области от 13.12.2005 №1045 о регистрации ООО «Управляющая компания Кунашакжилкомхоз».

Налоговой инспекцией, наделенной полномочиями по госрегистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при их создании, зарегистрировано ООО, учрежденное Управлением экономического развития, имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района Челябинской области.

Доводы прокурора основаны на нарушении п. 4 ст. 66 ГК РФ, согласно которому госорганы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ, если иное не установлено законом. Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» также предусмотрен запрет на участие органов местного самоуправления в ООО.

4 ст. 66 ГК РФ, согласно которому госорганы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ, если иное не установлено законом. Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» также предусмотрен запрет на участие органов местного самоуправления в ООО.

Кроме того, учредитель является бюджетным учреждением и в силу ст. 70 Бюджетного кодекса РФ не мог вносить бюджетные средства в уставный капитал общества.

Таким образом, учреждая ООО «Управляющая компания Кунашакжилкомхоз», Управление экономического развития, имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района не имело полномочий на создание общества и внесение бюджетных средств в счет оплаты уставного капитала.

Арбитражный суд Челябинской области согласился с доводами прокурора и признал оспариваемое решение недействительным.

По мнению автора, прежде чем руководствоваться практикой, выработанной высшими судебными инстанциями, необходимо: во-первых, оценить правильность толкования судом норм права; во-вторых, тщательно обдумать возможные юридические последствия ее применения; в-третьих, не сбрасывать со счетов тот факт, что появление подобной практики может быть отражением интересов определенных групп лиц.

[1] Пункт 1 ст. 80 БК РФ: «Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными и муниципальными унитарными предприятиями, влечет возникновение права государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации».

[2] Пункт 4 ст. 66 ГК РФ: «Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере, если иное не установлено законом».

Правовой обычай как источник гражданского права: теоретико-правовые проблемы

Пробелы российского законодательства Выпуск №6 — 2021

Ефимова Ольга Александровна

Подробнее об авторах

Ефимова Ольга Александровна

претендент

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации

Москва, Россия

Чтобы читать статью полностью, пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Abstract:

В статье анализируется сущность феномена юридической практики в российском гражданском праве. Обсуждаются примеры правового обычая, исследуется природа отдельных правовых традиций. В статье проводится анализ такого теоретико-правового явления, как правовой обычай, в российском гражданском праве. Рассмотрены примеры правовых обычаев, исследована сущность конкретных правовых обычаев с целью выявления роли правового обычая в формировании законодательства, а также порядок узаконения обычаев и восполнения пробелов в праве, характер действия правовых обычаев. правовые обычаи анализируются наравне с законом, а в некоторых случаях и вместо закона. Рассмотрены примеры судебной практики, связанные с легализацией правовых обычаев и практика санкционирования правовых обычаев в рамках договорных отношений, а также варианты прямого воздействия обычаев на общественные отношения на примере отдельных видов правовых отношений. связи. Кроме того, автор выделяет характерные признаки, позволяющие определить обычай как современный источник права, и устанавливает необходимость более комплексного изучения применения правового обычая как источника отдельных отраслей права.

Обсуждаются примеры правового обычая, исследуется природа отдельных правовых традиций. В статье проводится анализ такого теоретико-правового явления, как правовой обычай, в российском гражданском праве. Рассмотрены примеры правовых обычаев, исследована сущность конкретных правовых обычаев с целью выявления роли правового обычая в формировании законодательства, а также порядок узаконения обычаев и восполнения пробелов в праве, характер действия правовых обычаев. правовые обычаи анализируются наравне с законом, а в некоторых случаях и вместо закона. Рассмотрены примеры судебной практики, связанные с легализацией правовых обычаев и практика санкционирования правовых обычаев в рамках договорных отношений, а также варианты прямого воздействия обычаев на общественные отношения на примере отдельных видов правовых отношений. связи. Кроме того, автор выделяет характерные признаки, позволяющие определить обычай как современный источник права, и устанавливает необходимость более комплексного изучения применения правового обычая как источника отдельных отраслей права.

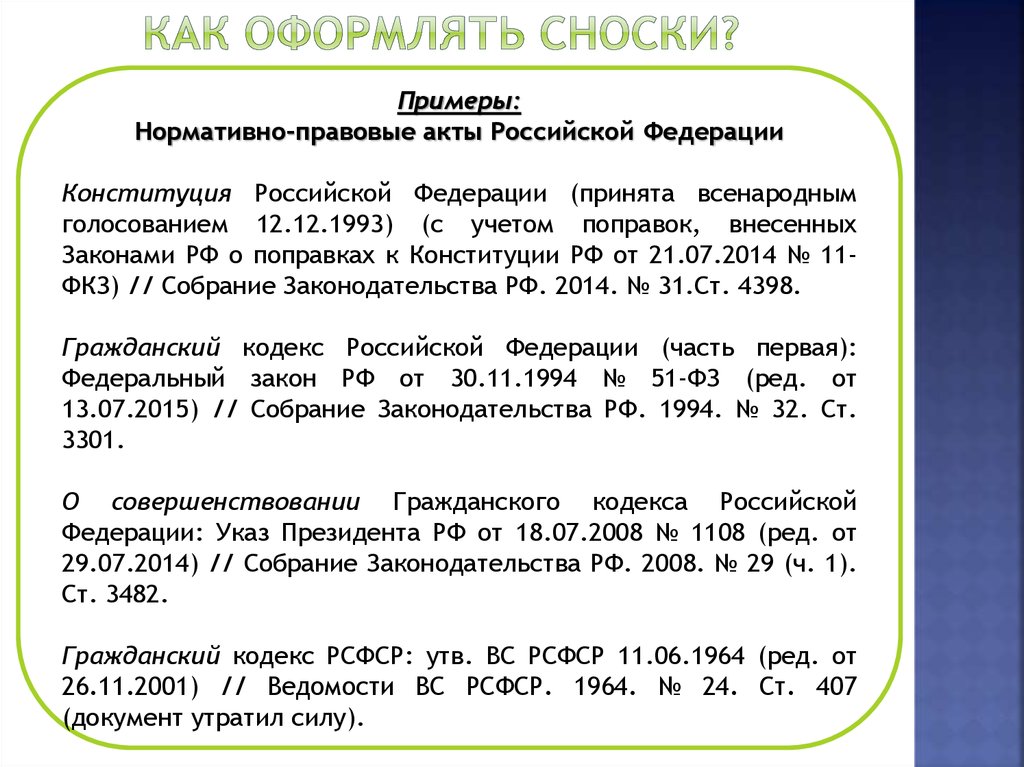

Образец цитирования:

Ефимова О.А., (2021), ПРАВОВОЙ ОБЫЧАЙ КАК ИСТОЧНИК ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Пробелы в российском законодательстве, 6 => 66-70.

Референс-лист:

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом изменений, внесенных Законом Российской Федерации о поправке в Конституцию Российской Федерации от 14 марта , 2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета от 4 июля 2020 г. № 144

Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1, 2) СЗ РФ от 05.12.1994 г. №32, ст. 3301; СЗ РФ от 29.01.1996, № 5, ст. 410.

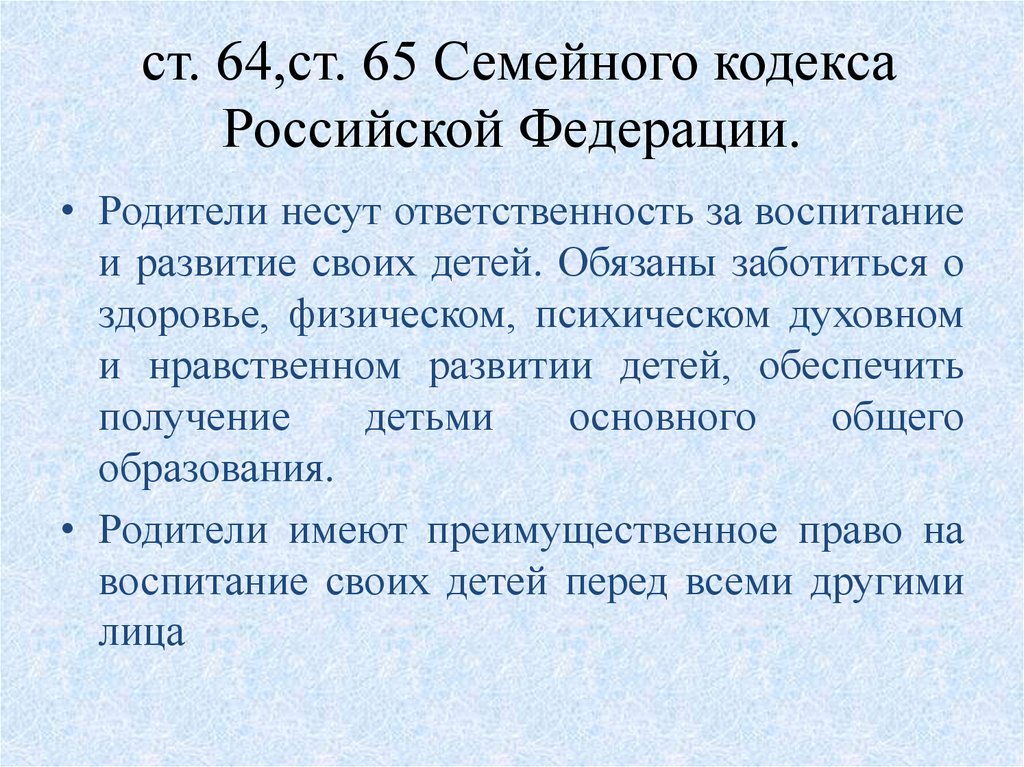

Семейный кодекс Российской Федерации СЗ РФ от 01.01.1996 г., № 1, ст. 16.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами отдельных положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016 № 54 2 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их реализации».

Анисимов А.П. О правовых обычаях // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 11.

И.А. Игнатьева Правовой обычай в регулировании отношений по использованию природных ресурсов и охране окружающей среды // Весник Московского университета, Москва: 2018. № 4.

Ю.Н. Караваева Обычаи как источник правового регулирования имущественных отношений в Российской Федерации // Журнал «Актуальные проблемы российского права». 2021. № 6.

В.Е. Карнушин Неспровоцированное владение и защита. М.: Статут, 2015.

В.А. Лаптев Русские правовые обычаи в предпринимательстве. // Право и экономика. 2016 №2.

Э.Г. Лукьянова Проблемы теории государства и права / М.: Норма, 2021.

М.Н. Марченко Теория государства и права России. В 2 т. Вып. 2. Юриспруденция: учеб. М.: Проспект, 2020.

«Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Право собственности. Закон о наследстве. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник» (том 1) (2-е издание, стереотипное) (редактор: Суханов Е. А.) («Устав», 2021).

А.) («Устав», 2021).

Э.Ю. Ханукаевский обычай в реальном праве Российской Федерации // Юрист. 2017. №3.

Э.Ю. Ханукаев Место и значение обычая в регулировании отношений, связанных с реализацией нематериальных благ в Российской Федерации // Нотариус. 2017. № 5.

Ключевые слова:

правовой обычай, исторический аспект, гражданское право, обязательственное право, теория государства и права, правоприменение, суд, правосознание.

9. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 12.00.08 Страницы: 215-219Выпуск №18348

Особенности противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в России

Кумышева Марина Кадыровна

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ борьба с распространением наркотиков распространение наркотиков профилактические мероприятия правоохранительные органы

Подробнее

9. Права и свободы человека и гражданина, гарантии их обеспечения Страницы: 145-148 Выпуск №7176

Права и свободы человека и гражданина, гарантии их обеспечения Страницы: 145-148 Выпуск №7176

КАТЕГОРИЯ «ДИСКРЕТАЦИЯ» В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ

Хасаншин Рамиль И.

усмотрение гражданское право опциональность свобода договора осуществление гражданских прав

Подробнее

3. Теория и история права и государства; История права и государства Страницы: 147-149 Выпуск №10864

Юридическая практика: историко-правовой аспект

Ефимова Ольга Александровна

юридическая практика исторический аспект кредитор должник обязательственное право

Подробнее

7. Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право Страницы: 151-156 Выпуск №15895

Уголовное право и криминология; Уголовно-исполнительное право Страницы: 151-156 Выпуск №15895

Ретроспективный анализ законодательной и правоприменительной практики противодействия коррупции

Бондарь Антон Геннадьевич

коррупция ретроспективный сотрудники правоохранительных органов законодательство правоохранительные органы

Подробнее

8. Судебная, прокурорская, правозащитная и правоохранительная деятельность Страницы: 126-128 Выпуск №2833

ОБ ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХ

Агутин Александр Васильевич

научные знания субъективный дух объективный дух организация концепция

Показать больше

6. Криминал; Уголовно-исполнительное право Страницы: 134-137 Выпуск №11188

Криминал; Уголовно-исполнительное право Страницы: 134-137 Выпуск №11188

Использование современных информационно-коммуникационных технологий для раскрытия и расследования преступлений

Берченева Марина Витальевна

половые преступления корт криминалистика информационные и коммуникационные технологии

Подробнее

4. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО, ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС Страницы: 165-170 Выпуск №10864

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ СОПРЯЖЕНИЯ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ЗАКОН

Богдан Варвара Васильевна

Манукян Артак Ростомович

Алимов Антон Александрович

гражданское право частное право публичное право конвергенция система права

Показать больше

5. 1.4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО Страницы: 275-278 Выпуск №21250

1.4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО Страницы: 275-278 Выпуск №21250

Электронное правосудие: обзор мировых тенденций

Волосова Нонна Юрьевна

суд электронное правосудие принципы доступ к правосудию электронный документооборот

Показать больше

9. Судебная, прокурорская, правозащитная и правоохранительная деятельность Страницы: 197-201 Выпуск №7594

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Лянной Владимир Александрович

правоохранительная деятельность МВД России миграционная безопасность организация

Показать больше

11. ДРУГОЕ Страницы: 167-170 Выпуск №2833

ДРУГОЕ Страницы: 167-170 Выпуск №2833

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОНОПОЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ СМИ

Андреев Дмитрий Владимирович

СМИ коммуникация информационное агентство правосознание правовое регулирование

Показать больше

Часто задаваемые вопросы — elsib.ru

Какими правами обладают акционеры ЭЛСИБ?

Акционеры — владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- лично или через представителя принимать участие в Общих собраниях акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам их компетенции;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом;

- приобретать преимущественно дополнительные акции и конвертируемые ценные бумаги, размещаемые посредством открытой подписки, пропорционально количеству принадлежащих им акций данной категории или типа;

- получают дивиденды, распределяемые Компанией;

- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;

- обжаловать решения органов управления Общества, влекущие за собой гражданско-правовые последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ;

- требовать от имени Общества возмещения причиненных Обществу убытков в порядке, предусмотренном законодательством РФ;

- оспаривать действующие от имени Общества сделки, совершенные им по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности о ничтожных сделках Общества;

- требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

В случае ликвидации Общества имущество Общества, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей последовательности:

- в первую очередь производится оплата акций, которые должны быть приобретены в соответствии с со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во-вторых, имущество Общества распределяется между акционерами – владельцами обыкновенных акций.

Почему акционер не может получить акции в свои руки?

Акции, выпущенные НПО «ЭЛСИБ» ОАО, являются именными ценными бумагами. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» именные ценные бумаги выпускаются только в бездокументарной форме. Акционеры НПО «ЭЛСИБ» ОАО являются владельцами ценных бумаг, выпущенных в бездокументарной форме.

В качестве подтверждения наличия акций на Вашем лицевом счете имеется выписка из реестра акционеров; его можно получить у реестродержателя Общества .

Каким образом Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров и принятых на нем решениях?

ЭЛСИБ извещает своих акционеров о проведении Общего собрания путем размещения сообщения на сайте Общества www.elsib.ru в сети Интернет, согласно данным списка владельцев именных ценных бумаг, имеющих право участие в Общем собрании, которое заполняется до даты, определяемой Советом директоров при принятии решения о проведении Общего собрания. Кроме того, данное сообщение опубликовано на странице раскрытия информации в сети Интернет. Представленное сообщение публикуется не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней. до даты проведения Общего собрания. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров распространяется и публикуется не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты своего владения.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом или вручаются под роспись каждому акционеру не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Каждому акционеру предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны быть доведены до сведения лиц, включенных в список лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней с даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней о проведении Общего собрания по форме дистанционного голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Что делать, если акционер продал свои акции после даты закрытия реестра и до даты проведения Общего собрания?

В случае, если лицо, указанное в списке для участия в Общем собрании акционеров, передало свои акции после даты заполнения указанного списка и до даты проведения собрания, то такое лицо обязано выдать приобретателю ценных бумаг доверенность на голосование, либо право голоса на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором отчуждения акций.

Имеет ли право акционер в ходе Общего собрания акционеров пересмотреть свое решение по любому вопросу и обратиться в счетную комиссию с требованием об аннулировании заполненного им бюллетеня?

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено право акционера пересматривать в ходе Общего собрания акционеров свое решение по любому вопросу обращаться в счетную комиссию с требованием об аннулировании его бюллетеня и вопрос для заполнения нового вместо бюллетеня, опущенного в ящик для голосования.

Каким образом избирается Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров?

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Акционеры, голосующие по вопросу об избрании членов Совета директоров, в первую очередь принимают решение: голосовать за избрание кандидатов, представленных в бюллетене, голосовать против всех кандидатов или воздержаться по всем кандидатам .

Акционеры выбрали вариант голосования ?Да? вправе осуществлять выборы членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов, принадлежащих акционеру, умножается на количество лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе распорядиться полученными таким образом голосами (для удобства акционеров, в бюллетене указывается количество кумулятивных голосов) за одного кандидата полностью или распределить их между двумя и более кандидатами.

Например: акционер является владельцем 7 обыкновенных именных акций ЭЛСИБ. Количество членов Совета директоров, подлежащих избранию на Общем собрании (согласно Меморандуму ЭЛСИБ) равно 5. Умножаем количество голосов (7) на количество кандидатов в члены Совета директоров ( 5). Получаем 35 голосов. Эти голоса могут быть отданы акционером за одного кандидата, распределены между всеми кандидатами поровну (по 7 голосов), а также отданы за двух и более кандидатов (например, 25 голосов за одного, 10 голосов за второго и т. .

.

Что влияет на размер дивидендов, выплачиваемых ЭЛСИБом?

Решение о приобретении акций всех категорий и типов является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание акционеров вправе не принимать решение о выплате дивидендов.

Компания обязана выплатить дивиденды после их объявления. Общество несет юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение данного обязательства.

Общество выплачивает только объявленные дивиденды. Без принятия решения о выплате (выплате) дивидендов Общество не вправе их выплачивать, а акционеры не вправе требовать их выплаты. Дивиденды распределяются из чистой прибыли Общества.

Решение о выплате (выплате) дивидендов, а также решения об их размере и порядке их выплаты принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может превышать размер, рекомендованный Советом директоров Общества.

Как реализовать право наследования доли?

Как и в случае с другим имуществом, права собственности на акции наследуются в соответствии с действующим законодательством.

Для реализации права наследования доли необходимо обратиться к нотариусу, если со дня смерти собственника доли прошло менее полугода или более полугода, либо в судебные органы по месту регистрации владельца акций (наследодателя), и получить «Свидетельство о праве на наследование акций и дивидендов по закону» или решение суда.

Нотариус или судья открывает наследственное дело после получения заявления от наследника и предъявления оригинала свидетельства о смерти и одного из документов, подтверждающих право умершего на владение долей (это может быть заявление ЭЛСИБ реестра акционеров, копию лицевого счета депо, бюллетени для голосования собрания акционеров ЭЛСИБ, направленные акционеру). Нотариус (судья) должен направить запрос информации о количестве долей на счету наследодателя в регистратор (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). При получении этой информации нотариус оформляет «Свидетельство о праве на наследование акций и дивидендов по закону», а судья выносит соответствующее решение в суде.