Ст. 558 ГК РФ с Комментариями 2021-2022 года (новая редакция с последними изменениями)

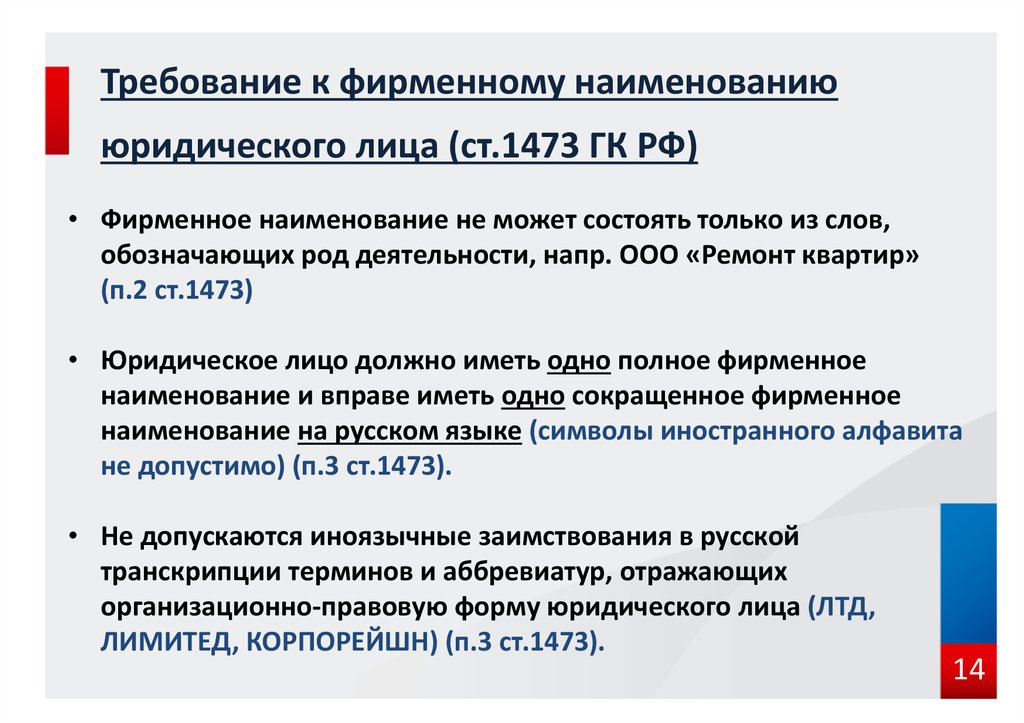

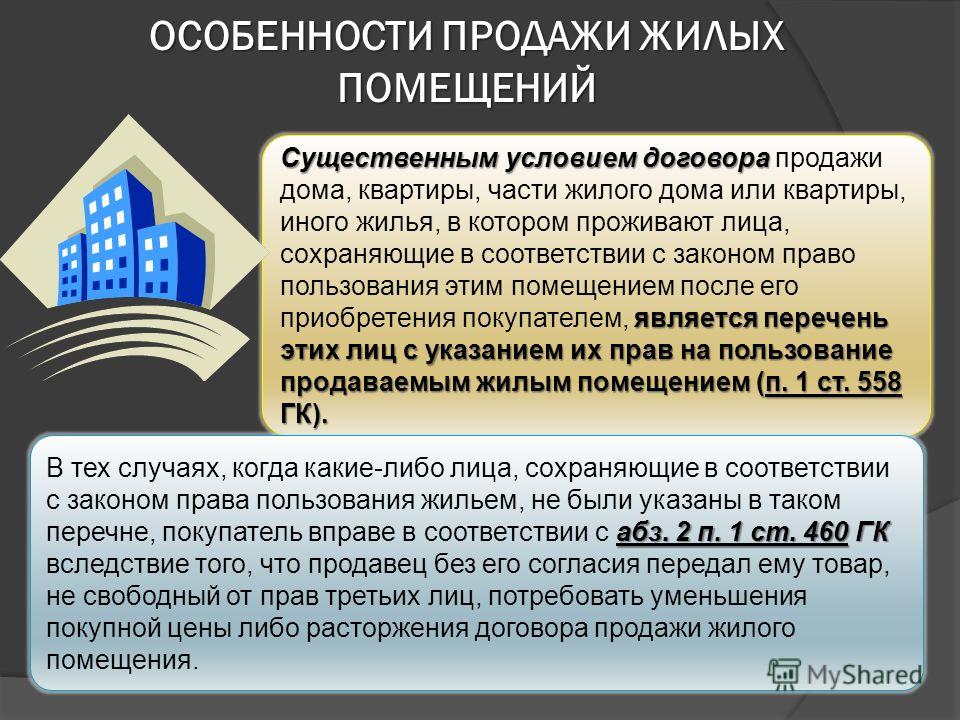

1. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.

2. Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

3. Утратил силу. — Федеральный закон от 18.04.2018 N 67-ФЗ.

1. Комментируемая статья устанавливает особенности договора продажи жилых помещений. Продажа жилых помещений, с одной стороны, — самая распространенная сделка, направленная на продажу недвижимости; с другой стороны, самой распространенной сделкой, направленной на отчуждение жилых помещений, является также продажа жилых помещений. По такому договору продавец обязуется передать в собственность покупателя квартиру или другое жилище, а покупатель — принять жилое помещение и уплатить за него определенную денежную сумму.

2. В соответствии с действующим гражданским и жилищным законодательством жилые помещения бывают различных видов: квартиры, жилые дома, изолированные комнаты в квартирах или жилых домах. При этом жилым признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом, отвечает установленным санитарным, противопожарным, градостроительным и техническим требованиям и предназначено для проживания граждан (ч. 2 ст. 15 ЖК).

На основании ч. 5 ст. 15 ЖК РФ общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

3. По своей сути жилые помещения относятся к сложным объектам, т.е. они образуются из вещей, которые составлены искусственно из нескольких соединенных между собой частей. В состав таких объектов всегда в качестве главной вещи входит само помещение, непосредственно предназначенное для удовлетворения потребностей граждан в жилье. Наряду с помещением в состав объекта входят другие вещи либо имущественные права. При этом их состав зависит от вида жилого помещения.

Наряду с помещением в состав объекта входят другие вещи либо имущественные права. При этом их состав зависит от вида жилого помещения.

Гражданский и Жилищный кодексы РФ предусматривают специальную регламентацию некоторых отношений, складывающихся при пользовании жилыми помещениями, находящимися в многоквартирных домах. При этом ГК РФ устанавливает, что собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве общей собственности на общее имущество дома.

В отличие от квартир право собственности на жилые дома (изолированные части жилых домов) допускалось при любой социально-экономической ситуации, ограничения были только по количеству и размеру. Вместе с тем на практике возникает вопрос о праве собственников жилых домов на земельные участки, надворные постройки и другое имущество, расположенное вне строения. Как справедливо отмечается в юридической литературе, только в единстве всех своих частей, связанных общим хозяйственным назначением, располагаясь на земельном участке, жилой дом и является объектом права собственности .

———————————

Кузьмин В.Н. Право личной собственности на жилой дом в СССР: основные проблемы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1975. С. 15.

В Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 27 августа 1980 г., не утратившем своего значения, указывается на то, что принадлежностью признается вещь, назначенная служить главной вещи и связанная с ней общим хозяйственным назначением. Если законом или договором не установлено иное, принадлежность следует судьбе главной вещи.

В числе построек, именуемых жилым домом, главной вещью признается строение, предназначенное для проживания. Остальные постройки служат для удовлетворения хозяйственных надобностей и не могут быть самостоятельным объектом права собственности на отведенном для постройки дома земельном участке.

Рассматривая конкретное дело, суд обратил внимание на то, что в договоре, заключенном сторонами, сказано о продаже дома и не оговорено, что подсобные строения не проданы.

Из этого, учитывая вышеизложенное, суду надлежало сделать вывод, что договор заключен о продаже как дома, так и подсобных строений. В противном случае на одном земельном участке оказалось бы два собственника: один — жилого дома, а другой — подсобных строений, что недопустимо .

В противном случае на одном земельном участке оказалось бы два собственника: один — жилого дома, а другой — подсобных строений, что недопустимо .

———————————

Судебная практика по жилищным спорам: Сборник постановлений, решений и определений федеральных судов. М.: Изд. группа «Норма-Инфра-М», 1999. С. 206 — 207.

Анализ норм, изложенных в гл. 17 «Право собственности и другие вещные права на землю» и в других главах ГК РФ, позволяет говорить о том, что наряду с правом собственности на жилой дом собственник всегда обладает определенными правами на земельный участок и некоторое другое имущество, обслуживающее жилой дом. При этом объем прав на земельный участок может быть различным.

———————————

Глава 17 ГК РФ введена в действие 28 апреля 2001 г. Федеральным законом от 16 апреля 2001 г. N 45-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. N 17. Ст. 1644.

В обоснование сказанного можно привести конструкцию, предложенную в ст. 552 ГК РФ, где регламентируются отношения, связанные с земельным участком при продаже находящейся на нем недвижимости.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-89 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)

Из того обстоятельства, что жилое помещение относится к недвижимости, следует, что одновременно с передачей права собственности на жилой дом передаются права на ту часть земельного участка, которая занята этим жилищем и необходима для ее использования. При этом возможны различные варианты.

Во-первых, если продавец является собственником земельного участка, на котором находится продаваемый дом, покупателю передается право собственности либо предоставляется право аренды на соответствующий земельный участок.

Во-вторых, если продавец не является собственником земельного участка, на котором находится продаваемый жилой дом, покупатель приобретает право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, на которых пользовался землей продавец дома.

4. Вплоть до начала 90-х гг. XX в. объектами права собственности не могли выступать комнаты в квартирах, они могли быть только объектами договора найма жилого помещения. Некоторое отступление от данного правила впервые наметилось с принятием законодательных актов так называемого переходного периода. Так, Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» впервые было установлено исключение из общего запрета на приобретение в собственность гражданами комнат в коммунальных квартирах: «…местные Советы народных депутатов, предприятия, учреждения вправе с учетом мнения коллективов принимать решения о приватизации… коммунальных квартир» .

XX в. объектами права собственности не могли выступать комнаты в квартирах, они могли быть только объектами договора найма жилого помещения. Некоторое отступление от данного правила впервые наметилось с принятием законодательных актов так называемого переходного периода. Так, Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» впервые было установлено исключение из общего запрета на приобретение в собственность гражданами комнат в коммунальных квартирах: «…местные Советы народных депутатов, предприятия, учреждения вправе с учетом мнения коллективов принимать решения о приватизации… коммунальных квартир» .

———————————

Впоследствии редакция ч. 2 ст. 4 названного законодательного акта была изменена.

Впоследствии Закон РФ от 24 декабря 1992 г. N 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» предоставил нанимателям, проживающим в коммунальной квартире, при освобождении соседних комнат наряду с другими возможностями возможность приобрести по договору купли-продажи освободившуюся комнату.

———————————

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 3. Ст. 99.

С принятием части второй ГК РФ окончательно закреплен правовой режим комнаты как самостоятельного объекта гражданского оборота, относящегося к жилым помещениям. Такое решение вряд ли можно отнести к достижениям законодательства, поскольку отдельные комнаты не могут в полной мере удовлетворить жилищно-бытовые потребности граждан. Однако законодатель не мог не отреагировать на сложившуюся социально-экономическую ситуацию в жилищной сфере. Сегодня сотни тысяч семей проживают в комнатах коммунальных квартир. Запрет на оборот комнат по существу означал бы ограничение прав граждан, в них проживающих, по сравнению с гражданами — пользователями других жилых помещений.

До введения в действие ЖК РФ на практике имели место случаи, когда при продаже комнаты применялось право преимущественной покупки собственниками других комнат данной квартиры. В обоснование приводились доводы о том, что здесь присутствует общая собственность на кухню и другие объекты общего пользования квартирой. По нашему мнению, право преимущественной покупки в таких случаях применяться не должно было бы, так как эта ситуация сходна с положением квартир по отношению к объектам общего пользования в многоквартирном доме.

По нашему мнению, право преимущественной покупки в таких случаях применяться не должно было бы, так как эта ситуация сходна с положением квартир по отношению к объектам общего пользования в многоквартирном доме.

Данный вывод стал еще более очевиден, поскольку 23 мая 2002 г. вступил в силу Федеральный закон N 55-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» , который нормативно закрепил положение, действовавшее по аналогии с положением об объектах общего пользования многоквартирных домов.

———————————

Российская газета. 23.05.2002. N 90 (2958).

Вместе с тем следует отметить, что в процессе принятия ЖК РФ данное положение изменилось кардинально. Безусловно, речь не идет о том, что кухни и другие объекты перестали быть объектами общего пользования в коммунальных квартирах. Речь идет об установлении права преимущественной покупки у других собственников в квартире. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 42 ЖК РФ при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты.

42 ЖК РФ при продаже комнаты в коммунальной квартире остальные собственники комнат в данной коммунальной квартире имеют преимущественное право покупки отчуждаемой комнаты.

При внесении и принятии в первом чтении проекта ЖК РФ было установлено, что при продаже собственником жилого помещения в коммунальной квартире принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения остальные собственники жилых помещений в данной коммунальной квартире не вправе требовать преимущественной покупки отчуждаемого жилого помещения (п. 7 ст. 41 внесенного законопроекта).

На основании ст. 42 ЖК РФ доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника комнаты в коммунальной квартире, расположенной в данном доме, пропорциональна сумме размеров общей площади указанной комнаты и определенной в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире этого собственника площади помещений, составляющих общее имущество в данной квартире.

Необходимо отметить, что доля в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире следует судьбе права собственности на указанную комнату. При переходе права собственности на комнату в коммунальной квартире соответствующая доля нового собственника равна доле прежнего собственника этой комнаты.

Следует иметь в виду, что собственник комнаты в коммунальной квартире не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире; отчуждать свою долю в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире, а также совершать иные действия, влекущие за собой передачу этой доли отдельно от права собственности на указанную комнату.

Конечно же, собственники комнат обязаны содержать общее имущество в коммунальной квартире. При этом доля обязательных расходов на содержание общего имущества в коммунальной квартире, бремя которых несет собственник комнаты в данной квартире, определяется долей такового в праве общей собственности на общее имущество в данной квартире (ст. 43 ЖК).

43 ЖК).

5. До вступления в силу Закона Союза ССР «О собственности в СССР» (т.е. до 1 июля 1990 г.) законодательство содержало массу различных ограничений, сдерживавших нормальный оборот жилых помещений. Предусматривалось заключение договоров купли-продажи только жилых домов и то не более чем один раз в три года. В случае если гражданину и членам его семьи на праве собственности принадлежали два жилых дома, то один из них необходимо было продать. Думается, что это и другие ограничения, с одной стороны, сдерживали гражданский оборот, а с другой — подталкивали граждан к заключению мнимых сделок.

В отличие от актов прежнего законодательства ГК РФ ограничивается предусмотрением простой письменной формы заключения договора продажи путем составления одного документа, подписанного сторонами (ст. 550). Обязательное нотариальное оформление договора продажи (как, впрочем, и мены, и дарения) недвижимого имущества не предусматривается. Вся нагрузка по соблюдению законодательства при оформлении соответствующих соглашений ложится на органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

В качестве сторон по договору могут выступать граждане, юридические лица и органы местного самоуправления. По общему правилу продавцом в договоре купли-продажи выступает собственник жилого помещения.

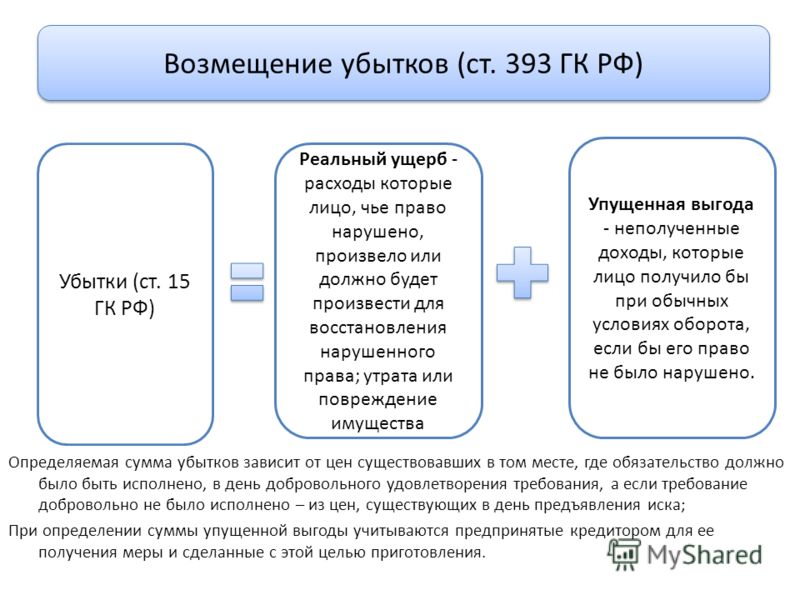

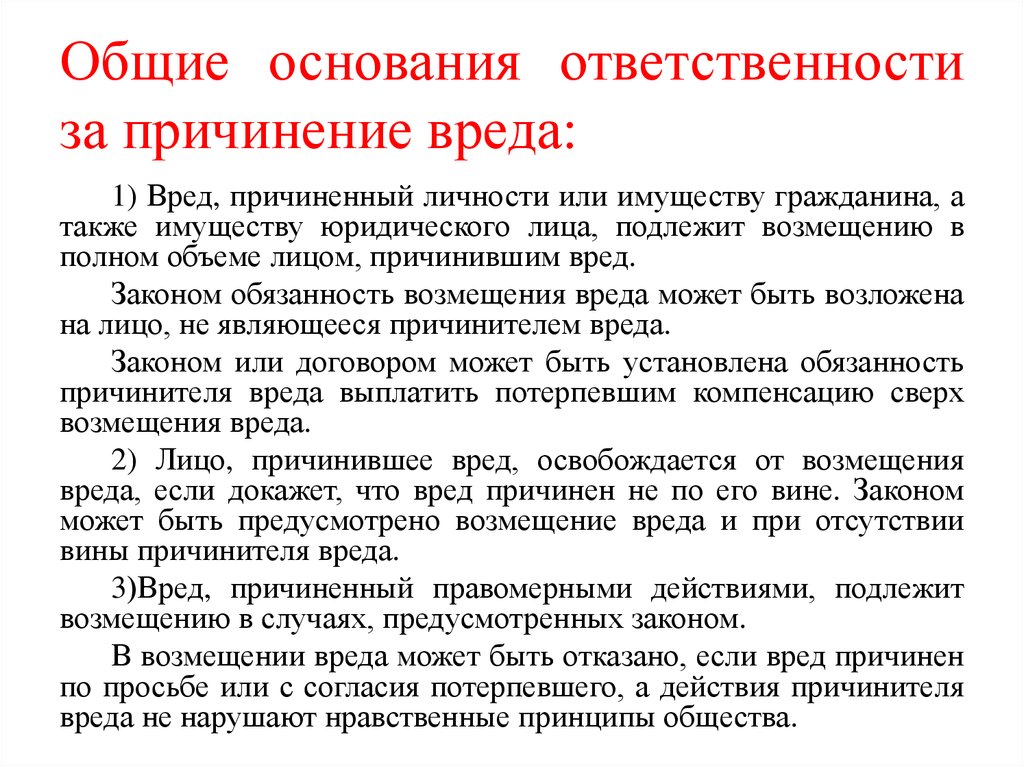

В тех случаях, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение, другая сторона на основании п. 3 ст. 551 ГК РФ вправе обратиться в суд за защитой своих прав. Суд при выяснении всех обстоятельств может вынести решение о государственной регистрации перехода права. При этом сторона, необоснованно уклоняющаяся от регистрации, вынуждена будет возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

Договор обязательно должен содержать характеристику продаваемого жилого помещения: полный адрес, количество комнат, общую площадь (на практике указывают и жилую площадь). При отсутствии этих данных договор считается незаключенным. Представляется, что для квартир необходимо указывать и этаж продаваемого жилья, отсутствие указания на который со всей очевидностью не повлечет признание договора незаключенным.

Некоторое исключение из общего правила, изложенного в части первой ГК РФ, предусматривается в отношении цены продаваемого жилья и другой недвижимости. Согласно ст. 555 Кодекса при отсутствии условия о цене договор купли-продажи жилого помещения считается незаключенным (см. комментарий к указанной статье).

Для более полной защиты прав покупателей независимо от того, юридическое это лицо или физическое, в ГК РФ (см. ст. 556 и комментарий к ней) установлено правило, по которому передача жилого помещения продавцом и принятие его покупателем осуществляются по подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче. При этом, если иное не предусмотрено договором, обязательство передать жилище считается исполненным после вручения его покупателю и подписания соответствующего документа о передаче.

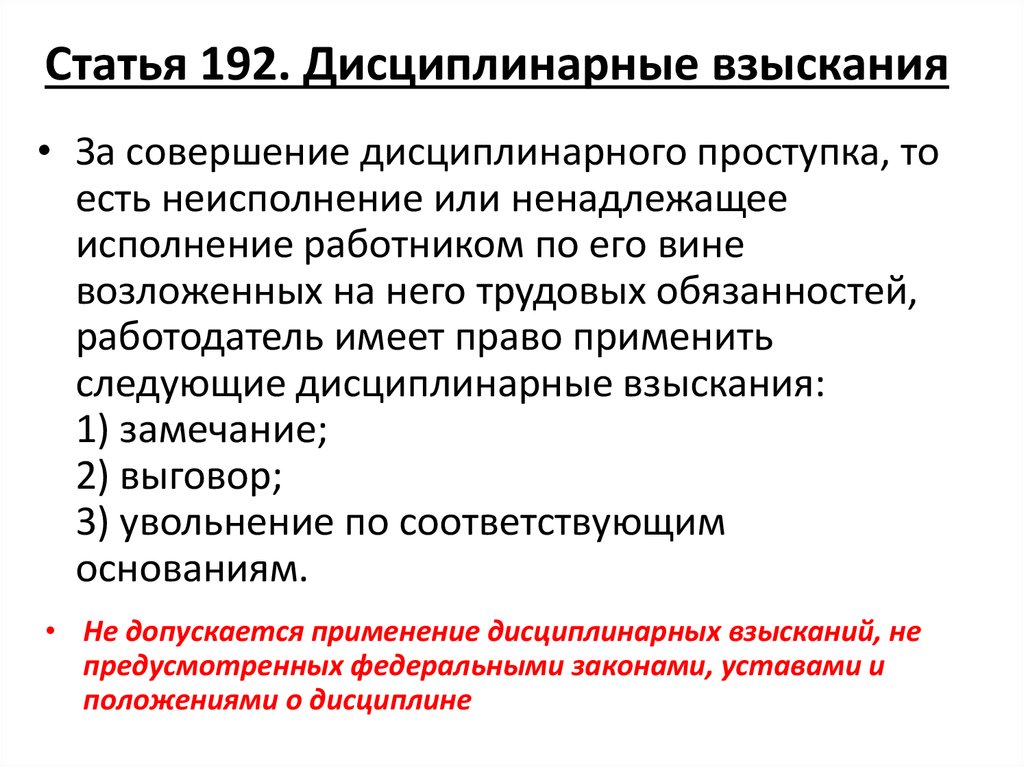

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче жилья на условиях, предусмотренных договором, считается отказом продавца от исполнения обязанности передать жилое помещение, а покупателя — его принять. Само по себе принятие покупателем жилого помещения, не соответствующего условиям договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.

Само по себе принятие покупателем жилого помещения, не соответствующего условиям договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе, не является основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора.

При передаче жилого помещения, не соответствующего условиям договора, покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:

во-первых, соразмерного уменьшения покупной цены;

во-вторых, безвозмездного устранения недостатков жилого помещения в разумный срок;

в-третьих, возмещения своих расходов на устранение недостатков жилища.

Если же обнаружены существенные нарушения требований к качеству жилища (неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие подобные недостатки), покупатель вправе по своему выбору:

— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за жилое помещение денежной суммы;

— потребовать замены жилья ненадлежащего качества помещением, соответствующим договору.

6. В комментируемой статье устанавливаются особенности продажи жилых помещений, если в них проживают граждане, имеющие на это жилище самостоятельное право пользования. Например, когда происходит переход права собственности на жилое помещение, в котором остаются проживать члены семьи продавца, если они согласно ст. 292 ГК РФ и ст. 31 ЖК РФ сохраняют право пользования этим жилищем. Это возможно и при отчуждении жилого помещения, приобретенного по рентному договору, существенным условием которого было проживание отчуждателя на данной площади. В комментируемой статье устанавливается, что существенным условием договора продажи жилого помещения, в котором проживают лица, сохраняющие право пользования им после его приобретения покупателем (например, члены семьи собственника), является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением.

7. Закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» содержал прямой запрет на продажу заселенных домов государственного, муниципального и общественного жилищных фондов без согласия проживающих в них граждан. Причем данной норме была придана обратная сила, т.е. она распространялась и на сделки, заключенные до вступления в силу названного Закона. Приведем конкретный пример. Дом, состоявший из двух корпусов, находился на балансе НПО «Машиностроитель». В декабре 1991 г. НПО и Международная ассоциация делового сотрудничества «Пэком» заключили договор купли-продажи дома.

Причем данной норме была придана обратная сила, т.е. она распространялась и на сделки, заключенные до вступления в силу названного Закона. Приведем конкретный пример. Дом, состоявший из двух корпусов, находился на балансе НПО «Машиностроитель». В декабре 1991 г. НПО и Международная ассоциация делового сотрудничества «Пэком» заключили договор купли-продажи дома.

Проживающие в доме граждане обратились в суд с иском к НПО и Ассоциации о признании договора недействительным. Ленинградский районный народный суд г. Москвы в удовлетворении иска отказал.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда решение народного суда оставила без изменения.

Президиумом Московского городского суда дело не рассматривалось в связи с отсутствием кворума.

Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос об отмене судебных постановлений.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 17 февраля 1995 г. протест удовлетворила по следующим основаниям.

Отказывая в иске, народный суд пришел к выводу о том, что при заключении договора не были нарушены требования закона. Договор заключен с согласия Министерства машиностроения СССР, нотариально удостоверен и зарегистрирован в БТИ.

Между тем решение вынесено народным судом вопреки требованиям Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики» и без учета конкретных обстоятельств данного дела.

Как видно из материалов дела, дом, в отношении которого возник спор, относится к государственному жилищному фонду.

Согласно ч. 3 ст. 19 названного Закона не допускается продажа иным лицам заселенных квартир и домов государственного, муниципального и общественного жилищных фондов без согласия проживающих в них совершеннолетних граждан.

В материалах дела нет данных о том, что проживающие в доме граждане дали согласие на его продажу.

Постановлением Верховного Совета РФ от 24 декабря 1992 г. N 4219-1 «О введении в действие Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» предусмотрено, что совершенные до принятия данного Закона договоры купли-продажи и аренды жилья, противоречащие ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 19 указанного Закона, подлежат отмене .

3 ст. 17 и ч. 3 ст. 19 указанного Закона, подлежат отмене .

———————————

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. N 9. С. 9.

Безусловно, такие договоры должны быть признаны недействительными и после утраты действия Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики», поскольку объектом купли-продажи, как, впрочем, и других сделок, могут быть не многоквартирные дома, а конкретные жилые помещения.

Пленум ВС принял разъяснения о применении АПК при рассмотрении дел в первой инстанции

Эксперты «АГ» прокомментировали изменения документа. Они отметили, что в него внесены точечные изменения, которые существенным образом не повлияли на общий смысл, а лишь уточнили некоторые процессуальные вопросы.

23 декабря Пленум Верховного Суда рассмотрел и утвердил Постановление о применении АПК РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции, проект которого был направлен им на доработку ранее, о чем сообщала «АГ».

Читайте также

ВС готовит разъяснения о применении АПК при рассмотрении дел в суде первой инстанции

В постановлении будут, в частности, регламентированы вопросы по предъявлению иска, передаче дел из одного суда в другой, представительства в суде, процесса доказывания в арбитражном суде первой инстанции

15 декабря 2021 Новости

После доработки постановление Пленума ВС РФ подверглось некоторым изменениям, а общее количество пунктов увеличилось до 48 (в проекте их было 47).

Адвокат МКА «Вердиктъ», арбитр Хельсинкского международного коммерческого арбитража Юнис Дигмар заметил, что в итоговый текст документа внесены точечные изменения, которые существенным образом не повлияли на общий смысл, а лишь уточнили некоторые процессуальные вопросы.

Заместитель директора по научной работе юридического института Кемеровского государственного университета, к.ю.н. Егор Трезубов высказал мнение о том, что обсуждение столь масштабных актов, как постановление Пленума ВС РФ, должно проходить в открытом режиме, в условиях гласности. «Как выяснилось, еще в начале 2021 г. в арбитражные суды поступили запросы о предложениях по наполнению постановления о применении АПК РФ при производстве в судах первой инстанции. Как показывает практика, суды, загруженные своей основной работой, зачастую не способны дать должную обратную связь и в лучшем случае выносят на обсуждение отдельные дела из своей практики. Здесь не идет речи о всестороннем и научно обоснованном подходе», – пояснил он.

По словам эксперта, комплексный характер постановления обычно обеспечивает рабочая группа, создаваемая из судей Верховного Суда РФ, иногда из судей кассационных и апелляционных судов и нескольких ученых, представляющих образовательные и научные центры: МГУ им. М.В. Ломоносова, ИГП РАН, ИЗиСП, ИЦЧП им. С.С. Алексеева, УрГЮУ, СПбГУ, МГЮА им. О.Е. Кутафина. «Тем не менее рабочая группа не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы обсуждать идеи, которые войдут в проект, с научной общественностью. Для учета мнения заинтересованных лиц необходимо обеспечить возможность заблаговременного представления своих идей ученым и практикующим юристам. Ведь несложно указать адрес электронной почты, на который будут поступать предложения для обсуждения при разработке проекта постановления? Так делал в свое время ВАС РФ: заранее (за 6–10 месяцев) сообщал о готовящемся проекте и предлагал высылать свои предложения и замечания. К этой практике необходимо вернуться, тем более что современный уровень принимаемых постановлений Пленума Верховного Суда стал на несколько порядков выше тех, которые принимались еще 10–15 лет назад, – нужно сделать шаг в сторону гласности», – убежден Егор Трезубов.

В итоговом документе внесены изменения в проектируемый п. 4, в котором уточнена компетенция арбитражных судов, рассматривающих споры согласно ч. 6 ст. 27 АПК РФ. Адвокат, руководитель практик разрешения споров и международного арбитража ART DE LEX Артур Зурабян отметил, что в п. 4 был дополнен перечень случаев, когда стороной арбитражного процесса может быть физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем. «С одной стороны, дополнения логичны. С другой, если уж перечислять все случаи, можно было рассмотреть вопрос возможного инициирования требований в арбитражном суде со стороны физических лиц на основании ст. 248.1 АПК РФ о спорах с участием подсанкционных лиц, так как в п. 1 ч. 2 ст. 248.1 АПК РФ в качестве потенциальных заявителей указаны и физические лица», – полагает эксперт.

Егор Трезубов отметил, что в п. 4, посвященном толкованию отсылочных норм в аспекте исключительной компетенции арбитражных судов, приведены еще примеры дел по требованиям о привлечении участников и собственников имущества юридических лиц к субсидиарной ответственности: участников полного товарищества, членов производственного кооператива, собственников имущества частного учреждения, участников признанного недействующим общества с ограниченной ответственностью. «Такое дополнение призвано исключить имеющиеся споры о компетенции в таких делах между судами общей юрисдикции и арбитражными судами и является правильным», – полагает он.

«Такое дополнение призвано исключить имеющиеся споры о компетенции в таких делах между судами общей юрисдикции и арбитражными судами и является правильным», – полагает он.

Из разъяснения п. 10 исчезло предложение: «В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ под идентификаторами ответчика-гражданина, один из которых должен быть указан в исковом заявлении, понимаются страховой номер индивидуального лицевого счета, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер ИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства». При этом в него добавили ссылку на п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК.

Егор Трезубов полагает, что первое предложение п. 10 постановления исключено как избыточное, так как разработчики не раскрывают ничего нового по сравнению с п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК. «Кроме того, следующий абзац нивелирует ценность указания идентификаторов, так как их неуказание не приведет к оставлению иска без движения.

Из п. 13 документа исключено разъяснение о том, что иск не подлежит рассмотрению в судах, в связи с чем в его принятии может быть отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК РФ, если по общему смыслу закона право или интерес, в защиту которых заявлен иск, не признаются правопорядком РФ и не подлежат судебной защите; если требование не может быть рассмотрено судами в силу принципа разделения властей; если иск предъявлен в защиту прав иных лиц, за исключением случаев, когда такая возможность допускается законом.

Егор Трезубов отметил, что исключен абз. 2 п. 13 о праве суда отказать в принятии иска, если он направлен на защиту права, не признаваемого российским правопорядком, или защита которого невозможна в судебном порядке. «Как говорилось, это разъяснение в отсутствие института принятия предварительного решения может привести к ограничению права на судебную защиту. Между тем, если поступит, например, заявление в арбитражный суд субъекта о признании незаконным решения Верховного Суда, принятого по конкретному делу, в порядке главы 24 АПК, суд без проблем сможет применить ст. 127.1 АПК и отказать в принятии такого заявления, т.к. здесь защита возможна лишь в инстанционном порядке (посредством обжалования указанного решения), то есть заявление не подлежит рассмотрению в судах. В то же время, если поступит заявление, направленное на защиту права, которое не признается российским правопорядком, необходимо это обстоятельство включить в предмет доказывания и установить в условиях состязательности.

Юнис Дигмар пояснил, что тем самым высшая судебная инстанция приняла решение не включать данную позицию в постановление Пленума ВС РФ в связи с предоставлением арбитражным судам слишком большой дискреции в указанном вопросе в отсутствие четких критериев такого отказа, оставив на откуп его решение именно Верховному Суду в каждом конкретном случае индивидуально.

Артур Зурабян полагает, что предлагаемое изменение логично, так как изложенные вопросы тяжело рассмотреть на стадии принятия искового заявления к производству. «По факту такие выводы можно сделать практически всегда только при рассмотрении требований по существу».

Также внесены коррективы в разъяснения п. 22, из которого исключено указание на то, что копия документа об образовании или ученой степени должна быть заверена нотариально либо учреждением и организацией, от которых исходит соответствующий документ, либо организацией, в которой представитель работает, либо лицом, которому выдан данный документ, а при возникновении сомнений в достоверности представленной копии документа об образовании или ученой степени суд предлагает лицу представить на обозрение оригинал указанного документа. Вместо этого в разъяснении указано, что при возникновении сомнений в достоверности копии документа об образовании или ученой степени суд должен предложить представить на обозрение оригинал такого документа, при этом копия такого документа может не заверяться.

Вместо этого в разъяснении указано, что при возникновении сомнений в достоверности копии документа об образовании или ученой степени суд должен предложить представить на обозрение оригинал такого документа, при этом копия такого документа может не заверяться.

Читайте также

ВС опубликовал последний обзор судебной практики за 2019 г.

Документ содержит 49 правовых позиций, большую часть из которых представила Судебная коллегия по экономическим спорам

27 декабря 2019 Новости

Егор Трезубов отметил, что такой подход отменяет ранее данные Верховным Судом РФ в ответе на вопрос № 6 его Обзора судебной практики № 4 за 2019 г. разъяснения о необходимости заверения копий диплома об образовании, отвечающие правилам ст. 75 АПК РФ. В целом эти разъяснения упростят жизнь представителям, но в очередной раз показывают, что идея профессионализации процесса лишь на дипломе о высшем юридическом образовании зиждиться не может, подчеркнул он.

В п.

Егор Трезубов отметил, что ранее Пленум ВАС РФ неоднократно формулировал тождественный подход о том, что невыполнение лицом бремени доказывания в условиях явного злоупотребления правом должно приводить к тому, что в процессе оценки доказательств суд установит соответствующее обстоятельство невыгодным для уклоняющегося лица. «Между тем в условиях состязательного процесса всегда возникает вопрос о допустимости истребования доказательств от лиц, участвующих в деле. Несмотря на то что цитируемое разработчиками документа правило абз. 2 п. 10 ч. 2 ст. 125 АПК появилось еще в 2010 г., суды в исковом судопроизводстве все еще неактивно истребуют доказательства от сторон, а лишь предлагают им представить соответствующее доказательство, имеющееся в их распоряжении. Поэтому указанное дополнение текста документа важно скорее в методических целях “перехода на рельсы профессионального процесса”», – полагает он.

2 ст. 125 АПК появилось еще в 2010 г., суды в исковом судопроизводстве все еще неактивно истребуют доказательства от сторон, а лишь предлагают им представить соответствующее доказательство, имеющееся в их распоряжении. Поэтому указанное дополнение текста документа важно скорее в методических целях “перехода на рельсы профессионального процесса”», – полагает он.

Юнис Дигмар отметил, что данное разъяснение касается правовых последствий непредставления доказательств стороной по делу, у которой они были затребованы арбитражным судом. «Одним из таких последствий выступает право арбитражного суда обосновать свои выводы в итоговом судебном акте доводами другой стороны. На мой взгляд, очень обоснованно с точки зрения обеспечения состязательности процесса. Данное разъяснение непосредственно коррелирует с предписаниями ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ, расширяя дискреционные полномочия суда по применению к недобросовестному участнику спора процессуальной ответственности за уклонение от исполнения обязанности по опровержению доводов процессуального оппонента. Думаю, что общий тренд на поддержание добросовестности и разумности плавно переходит и в сферу арбитражного процесса, позволяя таким образом перекладывать бремя доказывания или опровержения на лиц, злоупотребляющих своими процессуальными правами», – считает адвокат.

Думаю, что общий тренд на поддержание добросовестности и разумности плавно переходит и в сферу арбитражного процесса, позволяя таким образом перекладывать бремя доказывания или опровержения на лиц, злоупотребляющих своими процессуальными правами», – считает адвокат.

Артур Зурабян полагает, что в рассматриваемом случае есть определенный конфликт с принципом состязательности процесса, но такое положение логично, так как если по тем или иным причинам сторона не хочет раскрывать имеющиеся у нее доказательства, значимые для дела, то такая сторона должна нести соответствующие негативные последствия.

Материалы к творческой биографии Татьяны Гиппиус (По материалам «дневников» художницы за 1906–1908 гг.). Часть I

DOI:https://doi.org/10.22455/2541-8297-2019-14-109-144

Об авторе: Маргарита Павлова, д.х.н., ведущий научный сотрудник, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Санкт-Петербург, Россия. Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Статья посвящена творческой биографии русской художницы Татьяны Николаевны Гиппиус (1877–1919).57). Автор опирается на ранее неизвестные материалы из Амхерстского архива (Массачусетс, США) — Т.Н. Письма-«дневники» Гиппиус 1906–1908 гг., адресованные сестре Зинаиде Гиппиус, Д.С. Мережковскому и Д.В. Философов. Актуальность исследования определяется повышенным интересом к творчеству художника; в последние годы специалисты обратились к изучению различных аспектов ее творческого наследия, большей частью утерянного: живописных и графических портретов современников, книжной иллюстрации, иконописного портрета, художественных альбомов. «Дневники», основное содержание которых опирается на хронику внутренней жизни неохристианской общины Мережковских (её младшее «гнездо», руководимое Т. , наиболее плодотворный период: годы учебы в Высшем художественном училище при Императорской Академии художеств, отношения с руководителем мастерской И. Е. Репина, отчетные выставки, круг авторских интересов, занятия книжной графикой и иллюстрацией детских книг. Особое место в статье уделено Т.Н. Сотрудничество Гиппиус с детским журналом «Тропинка» («Тропинка», 1906–1912), под руководством Н.И. Манасеина и П.С. Соловьева. В приложении представлена библиография Т.Н. Книжные иллюстрации Гиппиус

Е. Репина, отчетные выставки, круг авторских интересов, занятия книжной графикой и иллюстрацией детских книг. Особое место в статье уделено Т.Н. Сотрудничество Гиппиус с детским журналом «Тропинка» («Тропинка», 1906–1912), под руководством Н.И. Манасеина и П.С. Соловьева. В приложении представлена библиография Т.Н. Книжные иллюстрации Гиппиус

Павлова Маргарита. Материалы к творческой биографии Татьяны Гиппиус (По материалам «дневников» художницы за 1906–1908 гг.). Ч. I. Литературный факт, , 2019, № 1, с. 4 (14), стр. 109–144.

DOI 10.22455/2541-8297-2019-14-109-144

Ссылки:А.А. Блок. Письма к Т.Н. Гиппиус [А.А. Блок. Письма к Т.Н. Гиппиус], изд. С.С.Гречишкин, А.В. Лавров. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год . Ленинград: Наука, 1980. С. 209–217. (на рус.)

Александр Блок и Евгений Иванов. В 2 кн. Кн. 2: Воспоминания о Блоке. Стати [Александр Блок и Евгений Иванов: В 2-х тт. Том. 2: Воспоминания о Блоке. статьи], сост., введ., изд. и отмечает О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. 558 с. (на рус.)

2: Воспоминания о Блоке. статьи], сост., введ., изд. и отмечает О.Л. Фетисенко. СПб.: Пушкинский Дом, 2017. 558 с. (на рус.)

Барыкова М.Н. Мои забытые следы чей-то глубины. История Петербурга , 2011, вып. 4 (62), стр. 26–29. (на рус.)

Ботова В.А. О создании каталога портретов работы Г. Гиппиуса из книжного собрания графов Строгановых. Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение , 2012, вып. 2 (6), стр. 84–86. (на рус.)

Гречишкин С.С., Лавров А.В. Символисты вблизи. Статьи и публикации [Символисты рядом. Статьи и публикации]. СПб.: Скифия, ТАЛАС, 2004. 399 с. (на рус.)

История «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в свете «Главного»: Из «дневников» Т.Н. Гиппиус 1906–1908 годов Истории «новой» христианской любви. Эротический эксперимент Мережковских в свете «Главного»: Из Т.Н. «Дневники» Гиппиус за 1906–1908 гг., введ., изд. и отмечает М. Павлова. Эротизм без берегов. сб. статьи и материалы [Эротизм без берегов. Сборник очерков и материалов]. Москва : Новое литературное обозрение, 2004. С. 391–455. (на рус.)

сб. статьи и материалы [Эротизм без берегов. Сборник очерков и материалов]. Москва : Новое литературное обозрение, 2004. С. 391–455. (на рус.)

Корватская Е.С. Детские книги, иллюстрированные Т.Н. Гиппиус [Детские книги в иллюстрациях Т.Н. Гиппиус]. Печать и Слово, 2014, ч. 1, с. 169–174. (на рус.)

Логдачева Н. В. Скульптурные работы Натальи Гиппиус и Анны Курдюковой (к изучению творческих биографий начала XX века). Страницы истории отечественного искусства . Вып. ХХVII. СПб.: ГРМ, 2016. С. 172–178. (на рус.)

Махлин В.С. Неопубликованное письмо А. Блока к Т.Н. Гиппиус [А. Неопубликованное письмо Блока Т.Н. Гиппиус]. Филологический сборник [Филологический сборник], вып. В. Алма-Ата, 1966. С. 47–53. (на рус.)

Наседкина Е.В. Андрей Белый: трансформация образа в восприятии современников (портреты, шаржи, пародии). Ярославский педагогический вестник , 2015, вып. 2, том. I (Культурология), стр. 171–177. (на рус.)

(на рус.)

Наседкина Е.В. «Главная тема его неисчислимых мелодий». Наше наследие, 2005, № 74, с. 113–114. (на рус.)

Павленко А.А. Копия портрета патриарха Никона и художник Татьяна Николаевна Гиппиус. Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции [Кадашевские материалы], вып. XVIII. Москва : Луг духовный, 2016. С. 276–278. (на рус.)

Павлова М.М. К истории неохристианской общины Мережковских (на материале «дневников» Т. Н. Гиппиус). Статья 1 [К истории неохристианской общины Мережковских (по материалам «дневников» Т. Н. Гиппиус»). Часть 1]. Русская литература , 2017, вып. 3, стр. 222–242. (на рус.)

Павлова М.М. К истории неохристианской общины Мережковских (на материале «дневников» Т. Н. Гиппиус). Статья 2 [К истории неохристианской общины Мережковских (по материалам «дневников» Т. Н. Гиппиус»). Часть 2]. Русская литература , 2017, вып. 4, стр. 166–194. (на рус.)

Павлова М.М. «Вижу отсиуда: буча из-за войны разгорается. ..». Из письма Т.Н. Гиппиус к З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковскому и Д.В. Философову. Апрель — август 1917 г. [«Вижу отсюда: из-за войны разгорается скандал…». От Т.Н. Письма Гиппиус к З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский и Д.В. Философов. апрель — август 1917 г.]. Русская публицистика и периодика эпохи Первая мировая война: политика и поэтика. Исследования и материалы [Российская журналистика и периодика Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. Москва: Институт мировой литературы, 2013. С. 296–392. (на рус.)

..». Из письма Т.Н. Гиппиус к З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковскому и Д.В. Философову. Апрель — август 1917 г. [«Вижу отсюда: из-за войны разгорается скандал…». От Т.Н. Письма Гиппиус к З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский и Д.В. Философов. апрель — август 1917 г.]. Русская публицистика и периодика эпохи Первая мировая война: политика и поэтика. Исследования и материалы [Российская журналистика и периодика Первой мировой войны: политика и поэтика. Исследования и материалы. Москва: Институт мировой литературы, 2013. С. 296–392. (на рус.)

Переписка З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского, Д.В. Философова с В.Я. Брюсовым (1904–1906) [Переписка З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, Д.В. Философов с В.Я. Брюсова], изд. Т. В. Воронцова. Российский литературоведческий журнал , 1996, вып. 7, стр. 200–226. (на рус.)

Переписка с Д.В. Философовым [Переписка с Д.В. Философов], введение., изд. и отмечает А.Л. Соболев. Литературное наследство. Т. 106: Эпистолярное наследие З. Н. Гиппиус. Кн. 1 [Литературное наследие. Т. 106: Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус. Книга 1]. Москва: Институт мировой литературы, 2018. С. 586–857. (на рус.)

Н. Гиппиус. Кн. 1 [Литературное наследие. Т. 106: Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус. Книга 1]. Москва: Институт мировой литературы, 2018. С. 586–857. (на рус.)

Письма З.Н. Гиппиус к П.С. Соловьевой (1901–1914) [З.Н. Письма Гиппиус к П.С. Соловьева (1901–1914)], введ., изд. и отмечает О.А. Блинова. Литературное наследство. Т. 106: Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус. Кн. 1 [Литературное наследие. Т. 106: Эпистолярное наследие З.Н. Гиппиус. Книга 1]. Москва: Институт мировой литературы, 2018. С. 858–888. (на рус. языке)

«Указатель запрещённых книг» Маркелла Радышевского, архимандрита (К истории духовной цензуры в России)

«Указатель запрещенных книг» Маркелла Радышевского, архимандрита (К истории духовной цензуры в России)

- Скачать:

ПДФ

- Ключевые слова:

Маркелл Радышевский, Феофан Прокопович, типография Александро-Невского монастыря, критика изданий 1722–1725 гг., «Театрон, или Исторический театр», духовно-политическая цензура, лютеранская ересь.

- Для цитирования:

Крашенинникова О.А. «Указатель запретных книг» Маркелла Радышевского, архимандрита (К истории духовной цензуры в России). Два века русской классики, 2019, том. 1, № 1, стр. 8–33. (на рус.)

DOI 10.22455/2686-7494-2019-1-1-8-33

- Информация об авторе:

Ольга А. Крашенинникова, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник, А.М. Институт мировой литературы имени Горького Российской академии наук, Поварская, 25а, 121069, Москва, Россия

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

- Получено: 1 мая 2019 г.

- Опубликовано: 27 июля 2019 г.

- Выпуск: 2019 Том 1 № 1–2

- Отдел: Русская литература XVIII и XIX вв.

- Страницы: 8-33

- ДОИ: 10.22455/2686-7494-2019-1-1-8-33

- УДК: 821.161.1.09″17″

Статья выполнена в рамках работы над проектом «Литературное наследие М. Радышевского: исследования и тексты»

Радышевского: исследования и тексты»

№ 17-04-50044 при финансовой поддержке РФФИ

Реферат : В статье освещается малоизвестная сторона общественной деятельности видного духовного писателя архимандрита Маркелла Радышевского, наиболее яркого представителя оппозиционно-консервативного крыла русского духовенства восемнадцатый век. В 1727-1728 годах, находясь среди братии петербургского Александро-Невского монастыря, Радышевский последовательно критиковал инославные издания, выходившие с 1722 по 1725 год в типографии Александро-Невской лавры. Впервые критические поля архимандрита Маркелла к цитатам, отобранным из различных книг петровского времени, в основном из «Театрона» В. Штратемана в переводе на русский язык Гавриила Бужинского, а также из «Книги благословений» и «Духовных уставов» Феофана Прокоповича и др. вводятся в научный оборот. Критика Радышевским книг, зараженных лютеранской и кальвинистской ересью, ознаменовала появление духовной цензуры в России. В статье впервые устанавливается связь между критическими замечаниями Радышевского и последующими запретами некоторых публикаций в постановлениях правительства. В приложении к статье впервые публикуются возражения Радышевского на текст книги «Театрон, или Исторический театр» и других книг петровского времени.

В статье впервые устанавливается связь между критическими замечаниями Радышевского и последующими запретами некоторых публикаций в постановлениях правительства. В приложении к статье впервые публикуются возражения Радышевского на текст книги «Театрон, или Исторический театр» и других книг петровского времени.

References

- Delo ob arkchimandrite Markele Rodyshevskom obvinyavshem Feofana Prokopovicha v nepravoslavii, o perevode knigi patera Ribeiry, o protivnikakh Prokopovicha…[Case of Archimandrite Markel Rodyshevskiy, who accused Theophan Prokopovich of non-orthodoxy, about the father Книжный перевод Риберы, о противниках Прокоповича…]. Российский государственный архив древних актов, ф. VII. Соч. I, № 221, части 7, 9(на русском языке, неопубликовано).

- Полное собрание законов Российской империи с 1649 г. [Полное собрание законов Российской империи от 1649 г.], [Св. Петербург]: 2 Отделения Собств. е. я. v. kanzelarii Publ.