последние изменения и поправки, судебная практика

СТ 3 ТК РФ.

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным «законом», либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

Комментарий к Ст. 3 Трудового кодекса РФ

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-84 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-33 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 301-79-07 (Регионы РФ)

1. Запрещение дискриминации в сфере труда является краеугольным принципом правового регулирования социально-трудовых отношений, который наряду с упоминанием в ст. 2 ТК РФ получил специальную развернутую регламентацию в ст. 3 ТК РФ. Этим законодатель подчеркнул особую важность данного принципа, придаваемую ему как международным правом в целом, так и международным трудовым правом, а также нормами национальных правовых систем большинства демократических государств. Повышенное внимание законодателя к данному принципу объясняется тем, что он служит универсальной правовой гарантией, обеспечивающей всеобщее и естественное право человека на равенство с другими людьми (ст.

2. Содержащийся в ч. 2 ст. 3 ТК РФ запрет на дискриминацию основывается на положениях ст. 2 Всеобщей декларации прав человека и п. 2 ст. 2 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Международное трудовое право также уделило должное внимание этой проблеме и посвятило ее решению отдельную Конвенцию N 111 МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25 июня 1958 г.). Наша страна входит в число государств, ратифицировавших данную Конвенцию. Кроме того, всеобщий запрет дискриминации содержится в ч. 2 ст. 19 КРФ.

Запрещенная законом дискриминация человека в трудовых отношениях понимается как всякое ограничение трудовых прав и свобод или преимущество в трудовых правах и свободах, полученное в зависимости от любого из обстоятельств, перечисленных в статье 3 ТК РФ (пола, расы, цвета кожи и т. п.), либо в зависимости от не указанных в данной статье обстоятельств в случае, когда такое ограничение или преимущество не связано с деловыми качествами работника.

п.), либо в зависимости от не указанных в данной статье обстоятельств в случае, когда такое ограничение или преимущество не связано с деловыми качествами работника.

Сходным образом дискриминация определяется и в международном трудовом праве. Согласно указанной Конвенции дискриминация включает: а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного происхождения или социального происхождения, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий; б) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, определяемое соответствующим государством — членом МОТ по консультации с представительными организациями работодателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответствующими органами. Термины «труд» и «занятия» обозначают в данном случае доступ к профессиональному обучению, труду и иным занятиям, а также оплату и условия труда (п.

Наряду с принципиальным сходством определений термина «дискриминация», содержащихся в российском законодательстве и в Конвенции МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий», обращают на себя внимание ряд отличий: а) ст. 3 ТК РФ относит к дискриминации лишь ограничения или преимущества в трудовых правах и свободах, тогда как по ст. 1 Конвенции данный термин охватывает всякое различие, недопущение или предпочтение в области труда и занятий; б) по смыслу ст. 1 Конвенции дискриминацией признаются те различия, недопущения или предпочтения в трудовых правах работников, которые приводят к нарушению равенства их возможностей либо обращения в области труда и занятий, о чем умалчивает ст. 3 ТК; в) обстоятельства, способные служить основанием для дискриминации, перечисленные в п. «a» ст. 1 Конвенции, дополнены в ч. 2 ст. 3 ТК РФ указанием на язык, имущественное, семейное, социальное и должностное положение, возраст и место жительства; г) в соответствии с п. «b» ст.

Преодоление различий между этими нормами международного и российского трудового права должно осуществляться в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которым, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Вместе с тем практика применения трудового права в России должна руководствоваться и более широким (в сравнении с изложенным в п. «a» ст. 1 Конвенции) перечнем обстоятельств, способных служить основой дискриминации. Ведь российский законодатель в ч. 2 ст. 3 ТК РФ воспользовался заложенной п. «b» ст. 1 Конвенции возможностью расширения круга оснований дискриминации и тем самым возложил на отечественного работодателя дополнительные обязанности в части воздержания от совершения действий (бездействия), квалифицируемых по закону в качестве неправомерных и дискриминационных.

3. Рассматриваемая Конвенция и ч. 3 ст. 3 ТК не содержат серьезных противоречий в определении того, что не относится к дискриминации. Согласно п. 2 ст. 1 Конвенции не считается дискриминацией любое различие, недопущение или предпочтение в отношении определенной работы, основанное на специфических требованиях таковой. Аналогичным образом ч. 3 ст. 3 ТК РФ не рассматривает как дискриминацию установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными конкретному виду труда требованиями. В дополнение к этому ч. 2 ст. 3 Трудового кодекса РФ не считает дискриминацией те меры, которые продиктованы особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной защите, либо установлены в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ и для решения иных задач внутренней и внешней политики государства (например, прием на работу иностранных граждан только при наличии разрешений на работу, выданных в рамках установленных Правительством РФ квот). При этом важно иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 3 ст. 3 ТК РФ единственной надлежащей формой введения таких ограничений в трудовых правах и свободах, а также установления различий, исключений и предпочтений в труде является федеральный закон.

Аналогичным образом ч. 3 ст. 3 ТК РФ не рассматривает как дискриминацию установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными конкретному виду труда требованиями. В дополнение к этому ч. 2 ст. 3 Трудового кодекса РФ не считает дискриминацией те меры, которые продиктованы особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной защите, либо установлены в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ и для решения иных задач внутренней и внешней политики государства (например, прием на работу иностранных граждан только при наличии разрешений на работу, выданных в рамках установленных Правительством РФ квот). При этом важно иметь в виду, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 3 ст. 3 ТК РФ единственной надлежащей формой введения таких ограничений в трудовых правах и свободах, а также установления различий, исключений и предпочтений в труде является федеральный закон.

4. В качестве основного средства правовой защиты от дискриминации ч. 4 ст. 3 ТК РФ называет обращение в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда. Под судом в данном случае следует понимать федеральный районный или городской суд (ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — ГПК)).

Любому лицу для осуществления права на судебную защиту в данном случае достаточно самостоятельно идентифицировать себя как лицо, подвергшееся дискриминации. В практическом плане это означает презумпцию наличия дискриминации в обжалуемых действиях (бездействии) работодателя, вызывающую для последнего необходимость предоставлять доказательства, опровергающие выдвинутые против него обвинения.

При определении размеров возмещения материального вреда и компенсации морального вреда следует руководствоваться правилами, содержащимися в гл. 37 ТК РФ.

Ст. 3 ТК РФ с Комментариями 2021-2022 года (новая редакция с последними изменениями)

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав.

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства.

Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

Комментарий к Ст. 3 ТК РФ

1. Запрещение дискриминации в сфере труда является одним из основных принципов трудового права (ст. 2 ТК), основанным на общепризнанных нормах международного права, закрепленных, в частности, в Конвенции МОТ N 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958 г.).

2 ТК), основанным на общепризнанных нормах международного права, закрепленных, в частности, в Конвенции МОТ N 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (1958 г.).

2. О запрещении дискриминации в сфере труда свидетельствует и конституционная норма, устанавливающая равные права и свободы человека и гражданина (ст. 19 Конституции РФ) в реализации трудовых прав сторон трудового договора на всех этапах действия соглашения о труде.

3. Закрепляя равенство всех граждан в реализации трудовых прав, ТК устанавливает запрет на возможность ограничения в трудовых правах и свободах или получения каких-либо преимуществ в зависимости от любых обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. Исключена возможность неравенства граждан в сфере труда в зависимости от наличия или отсутствия любых обстоятельств, поскольку перечень таких обстоятельств, указанных в ст. 3 ТК, не является исчерпывающим.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-89 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)

4. Установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничений прав работников возможно только в том случае, если свойственные данному виду труда требования, во-первых, установлены федеральными законами либо, во-вторых, обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите (см. комментарий к разд. XII ТК).

Установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничений прав работников возможно только в том случае, если свойственные данному виду труда требования, во-первых, установлены федеральными законами либо, во-вторых, обусловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите (см. комментарий к разд. XII ТК).

5. Дискриминация в сфере труда может быть обжалована в судебном порядке (см. комментарий к гл. 60 ТК).

Второй комментарий к Статье 3 Трудового кодекса

1. Комментируемая статья 3 ТК РФ закрепляет, что каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Это соответствует Конституции РФ (ст. 19), где сказано, что государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, а также других обстоятельств.

Запрещение дискриминации в сфере труда и принудительного труда, а также равенство прав и возможностей работников являются одними из основных принципов трудового права (ст. 2 ТК РФ).

2 ТК РФ).

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.) закрепляет недопущение дискриминации в сфере труда и занятости. Выполнение указанной Декларации обязательно для государств — членов МОТ независимо от ратификации.

Свобода труда предполагает обеспечение каждому возможности на равных с другими гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя таким образом свои способности к труду.

2. Положения ст. 3 Кодекса в полной мере соответствуют Конвенции МОТ (1958 г.) N 111 «О дискриминации в области труда и занятости». Эта Конвенция была ратифицирована нашей страной, в ней дается понятие дискриминации. Термин «дискриминация» включает:

а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимые по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, иностранного или социального происхождения, приводящие к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий;

б) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приводящие к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, определяемые соответствующим Членом по консультации с представительными организациями предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответствующими органами.

Таким образом, все важные положения данной Конвенции нашли отражение в российском национальном законодательстве.

Законодательное запрещение дискриминации в сфере труда состоит в том, чтобы все граждане имели равные возможности в осуществлении своих способностей к труду. Так, при заключении трудового договора, при выплате заработной платы должны учитываться только деловые качества работника.

На практике очень часто отказывают в приеме на работу гражданину в связи с отсутствием у него регистрации в местности, где он желает заключить трудовой договор, реализуя свою свободу труда. Однако отсутствие такой регистрации по месту жительства не является основанием для отказа в приеме на работу. Это гарантировано прежде всего ст. 19 Конституции РФ и комментируемой статьей.

3. В ч. 3 ст. 3 ТК РФ говорится о том, что не является дискриминацией. В предусмотренных законом случаях работодатель обязан отказаться от заключения трудового договора с лицами, не достигшими определенного возраста. Так, в соответствии со ст. 265 ТК РФ граждане моложе восемнадцати лет не могут быть использованы на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах и работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах и др.). Кроме того, все лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения возраста восемнадцати лет ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру (см. ст. 266 ТК России и комментарий к ней).

Так, в соответствии со ст. 265 ТК РФ граждане моложе восемнадцати лет не могут быть использованы на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах и работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах и др.). Кроме того, все лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения возраста восемнадцати лет ежегодно подлежат обязательному медицинскому осмотру (см. ст. 266 ТК России и комментарий к ней).

Также запрещается применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Отказ в приеме на работу лицам перечисленных категорий преследует цель законодательно обеспечить охрану здоровья и труда лицам, нуждающимся в повышенной социальной и правовой защите.

Право гражданина на заключение трудового договора может быть ограничено в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда, устанавливающим в качестве меры наказания лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (см. ст. 47 УК РФ). В некоторых случаях не допускается прием на работу лиц, которым по медицинским показаниям такая работа запрещена (например, педагогическая деятельность).

ст. 47 УК РФ). В некоторых случаях не допускается прием на работу лиц, которым по медицинским показаниям такая работа запрещена (например, педагогическая деятельность).

В качестве примера дополнительных требований, свойственных данному виду труда, является отказ в приеме на работу в качестве государственного гражданского служащего лица, у которого нет российского гражданства либо не достигшего установленного Федеральным законом возраста, т.е. моложе восемнадцати лет (СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215).

Правомерным будет отказ работодателя в приеме на работу инвалида в связи с тем, что численность инвалидов в данной организации превышает установленную квоту — от 2 до 4% среднесписочной численности работников.

4. Дискриминация в сфере труда в соответствии с ч. 4 комментируемой статьи может быть обжалована в органы Федеральной инспекции труда (см. ст. 356 ТК РФ и комментарий к ней) и (или) в суд (см. ст. 391 ТК РФ и комментарий к ней). Следовательно, лица, считающие, что они подверглись дискриминации, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении морального вреда и компенсации морального вреда.

Если факт дискриминации привел к утрате заработка или лишению работника возможности трудиться, работодатель обязан возместить утраченный заработок, а кроме того, компенсировать причинение морального вреда (см. ст. 237 ТК РФ и комментарий к ней).

Что изменилось в трудовом законодательстве в 2017 году?-Публикация

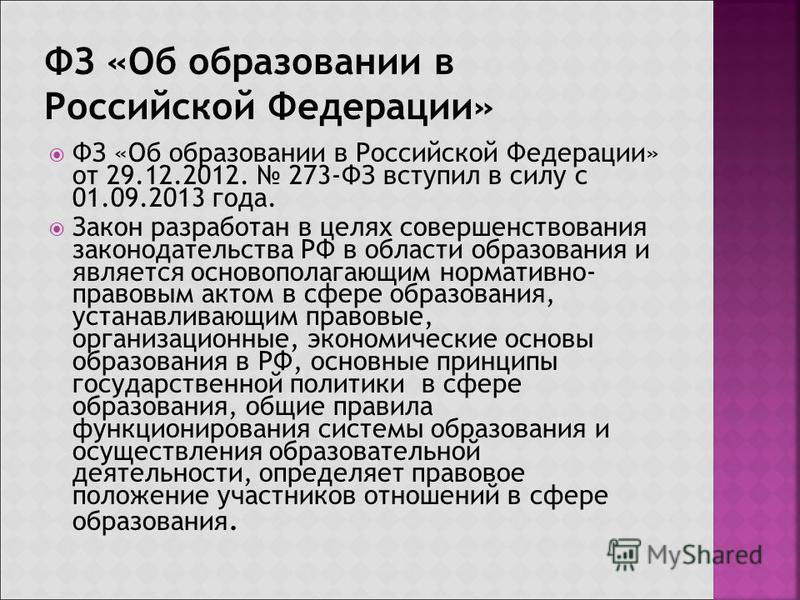

Независимая оценка квалификации

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».Вводится в действие с 1 января 2017 года.

- Установлен порядок проведения независимой оценки квалификации персонала.

- Оценка проводится независимыми центрами оценки квалификаций.

- Работник может самостоятельно подтвердить соответствие своей квалификации требованиям профессионального стандарта или квалификационным требованиям.

- Работник может пройти независимую оценку квалификации по заданию и за счет работодателя. Если работодатель направляет своих работников на аттестацию, порядок такого направления работодатель устанавливает в коллективном договоре или трудовом договоре.

Согласие работника на проведение оценки обязательно.

Согласие работника на проведение оценки обязательно. - Независимая оценка соответствия профессиональному стандарту является добровольной.

- На период внеслужебной аттестации рабочее место и средний заработок сохраняются за работниками.

Микропредприятия

Федеральный закон от 03.07.2016 № 348-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования труда лиц, занятых на малых предприятиях, отнесенных к микропредприятиям».Вводится в действие с 1 января 2017 года.

Трудовой кодекс дополнен главой 48.1. Регуляторные аспекты труда лиц, занятых на малых предприятиях, отнесенных к микропредприятиям.

Данные изменения облегчат ведение кадрового делопроизводства на микропредприятиях. Индивидуальные предприниматели и организации, отнесенные к микропредприятиям, могут отказаться от утверждения отдельных локальных нормативных актов. Все условия и гарантии должны быть включены в трудовой договор, который будет заключен по типовой форме.

Реестр организаций, отнесенных к микропредприятиям, ведется Федеральной налоговой службой Российской Федерации: https://rmsp.nalog.ru/

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2016 г. № 858 «О Типовая форма трудового договора между работником и работодателем – малые предприятия, отнесенные к микропредприятиям»

утвердила типовую форму трудового договора, которую должны использовать работодатели, отнесенные к микропредприятиям, решившие отказаться от утверждения локальных нормативных актов.

Стандартную форму могут использовать и другие работодатели.

Иностранные сотрудники

Приказ Минздрава России от 27.10.2016 № 803н. № О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 28 февраля 2011 года № 158н, в целях реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в Астане 29 мая. 2014.

С 1 января 2017 г.

Иностранцы, граждане государств-членов ЕАЭС, временно пребывающие в Российской Федерации, могут оформить полис обязательного медицинского страхования. Это правило распространяется на иностранных граждан, работающих в Российской Федерации по трудовым договорам.

Это правило распространяется на иностранных граждан, работающих в Российской Федерации по трудовым договорам.

Аудит работодателей

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 1771 марта 2017.

Инспекторы труда будут проводить проверки работодателей на основании утвержденных форм контрольных листов. Утвержденные формы проверочных листов будут опубликованы Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) на официальном сайте https://www.rostrud.ru/.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2017 г. № 197.

1 марта 2017.

Внедрен риск-ориентированный подход к плановым проверкам работодателей. Теперь частота плановых проверок будет зависеть от категории риска деятельности, проводимой организацией. Категория риска зависит от потенциального вреда, который может быть нанесен, например, жизни и здоровью работников, их трудовым правам, в том числе в части выплаты заработной платы и соблюдения условий ее выплаты.

Неполный рабочий день

Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗО внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

С 29 июня 2017г.

Изменения внесены в статью 93 Трудового кодекса Российской Федерации.

Изменен порядок устройства на работу по совместительству. Теперь неполный рабочий день может быть установлен без ограничения времени или на любой срок по согласованию между работодателем и работником.

Ненормированный рабочий день

Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ. О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

От 29 июня 2017.

Внесены изменения в статью 101 Трудового кодекса Российской Федерации.

Изменен порядок оформления ненормированного рабочего дня. Теперь ненормированный рабочий день может быть установлен для работников, работающих по совместительству, только в случае, если они работают неполную рабочую неделю, но полный рабочий день (смену).

Перерывы для отдыха и приема пищи

Федеральный закон от 18. 06.2017 № 125-ФЗ

06.2017 № 125-ФЗ О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

С 29 июня 2017г.

Изменения внесены в статью 108 Трудового кодекса Российской Федерации.

Статья 108, регулирующая предоставление перерывов для отдыха и приема пищи, дополнена следующим текстом: «В правилах внутреннего трудового распорядка или трудовом договоре может быть установлено, что указанный перерыв не может быть предоставлен работнику, если продолжительность его/ ее ежедневная работа (смена) не превышает четырех часов».

Оплата сверхурочных

Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗО внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

От 29 июня 2017 г.

Статья 152 ТК РФ в части оплаты сверхурочной работы дополнена абзацем следующего содержания: «Работы, выполняемые сверх установленной нормы рабочего времени в выходные и праздничные дни и оплачиваемые в повышенном размере или компенсируемого другим выходным днем в соответствии со статьей 153 настоящего Федерального закона, не учитываются для целей определения продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответствии с частью 1 настоящей статьи».

Оплата работы в выходные и праздничные дни

Федеральный закон от 18.06.2017 № 125-ФЗ.О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

От 29 июня 2017 г.

Статья 153 ТК РФ в части оплаты труда в выходные и праздничные дни дополнена абзацем следующего содержания: Всем работникам за фактически отработанное время на рабочем месте выплачивается повышенная оплата. выходной или государственный праздник. Если часть рабочего дня (смены) приходится на выходной или праздничный день, фактически отработанное время в выходной или праздничный день (с 00:00 до 24:00) подлежит оплате в повышенном размере. ».

Примечание: Статьи 152 и 153 ТК РФ дополнены ранее применявшимися правилами на основании Разъяснения Гоструда СССР от 8 августа 1966 г. № 13/П-21 и Президиум ВЦСПС. Этот документ был признан недействительным на территории Российской Федерации в мае этого года, в связи с чем его положения были включены в Трудовой кодекс Российской Федерации.

Персональные данные

Федеральный закон от 7 февраля 2017 г. № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

№ 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». С 1 июля 2017 г.

Внесены изменения в статью 13.11 КоАП РФ, которыми предусмотрена административная ответственность за нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональные данные).

Единственный вид нарушения заменен семью новыми, по каждому из которых предусмотрена отдельная ответственность.

Электронные листы нетрудоспособности

Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ. О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и по беременности и родам» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах общественного здравоохранения». Уход в Российской Федерации»

С 1 июля 2017 г.

Листы нетрудоспособности могут быть выданы в электронном виде.

Драйверы

Федеральный закон от 05. 05.2014 № 132-ФЗ.

05.2014 № 132-ФЗ. О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

С 1 июня 2017г. Федеральный закон № 9от 7 мая 2013 года № 2-ФЗ, статью 2 Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 285-ФЗ). В случае нарушения этого требования организации будут нести административную ответственность.

Федеральный закон от 26.07.2017 № 204-ФЗ.

О внесении изменений в статью 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»

С 26 июля 2017 г.

Гражданам государств, в которых русский язык имеет статус государственного, разрешено работать водителями на территории России по национальным водительским удостоверениям.

К таким государствам относятся: Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Кыргызская Республика.

Правовое регулирование удаленной работы в России

Правовое регулирование удаленной работы в России

- Андрианова М.

А. 12

А. 12

- Материал конференции

- Первый онлайн:

1019 доступов

1 Цитаты

Часть серии книг Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS, том 139)

Abstract

В России ожидается изменение трудового законодательства, которое сделает эту сферу более привлекательной для работодателей, более доступной для работников и более эффективной для государства. Практика оправдывает надежды оптимистов на проведение прогрессивных реформ, затрагивающих и проблемы трудового регулирования. Бизнес давно был заинтересован в использовании этого инструмента, но отсутствие навыков владения новыми технологиями у широкого круга сотрудников и инерционность действующего законодательства тормозили процесс. В настоящее время наблюдается четкая тенденция преодоления всех указанных препятствий на пути широкого использования удаленной работы в России. В данной статье исследуется действующее законодательство и практика применения удаленной работы, последние изменения в сфере, а также тенденции развития регулирования удаленной работы с учетом меняющихся потребностей населения.

Бизнес давно был заинтересован в использовании этого инструмента, но отсутствие навыков владения новыми технологиями у широкого круга сотрудников и инерционность действующего законодательства тормозили процесс. В настоящее время наблюдается четкая тенденция преодоления всех указанных препятствий на пути широкого использования удаленной работы в России. В данной статье исследуется действующее законодательство и практика применения удаленной работы, последние изменения в сфере, а также тенденции развития регулирования удаленной работы с учетом меняющихся потребностей населения.

Ключевые слова

- Взаимодействие трудового и гражданского права в России

- Реформа трудового законодательства в России

- Оформление трудовых договоров с работниками

- Удаленная работа

- Влияние технологий на трудовое право

Скачать документ конференции в формате PDF

1 Введение

В конце XVIII в. усиление использования коллективного труда на первых промышленных предприятиях привело к парадоксальной ситуации: государство было заинтересовано в развитии промышленности; промышленность и предприниматели должны использовать рабочую силу; людям нужно было работать. Но отношения, регулируемые в рамках давно зарекомендовавшего себя принципа свободы договора (который всегда хорошо работал как естественный регулятор), застопорились.

усиление использования коллективного труда на первых промышленных предприятиях привело к парадоксальной ситуации: государство было заинтересовано в развитии промышленности; промышленность и предприниматели должны использовать рабочую силу; людям нужно было работать. Но отношения, регулируемые в рамках давно зарекомендовавшего себя принципа свободы договора (который всегда хорошо работал как естественный регулятор), застопорились.

В результате все участники остались недовольны: работники задыхались от ужасающих условий труда, работодатели недовольны качеством работы и постоянной угрозой обострения отношений на предприятии, государство ожидало социального взрыва.

Трудовое право возникло и сформировалось как самостоятельная отрасль в то время, когда все участники трудовых управленческих отношений пришли к выводу, что таким положение оставаться не может. Интересно, что работодатели и крупные промышленники инициировали создание специального регламента трудовых отношений на предприятиях. Они первыми осознали, что общество вышло на новый этап своего развития.

Они первыми осознали, что общество вышло на новый этап своего развития.

Кажется, в трудовом законодательстве сейчас происходит что-то подобное. Все чаще говорят о необходимости реформ в сфере регулирования трудовых отношений [9], высказываются мнения, что традиционное представление о занятости – 40-часовая рабочая неделя, обязательное присутствие в офисе – устаревает [9]. 8].

Гораздо эффективнее дать больше свободы работодателю в выборе формы занятости, которую он готов предоставить, и больше свободы работнику в вопросах регулирования режима труда, перехода на дистанционную занятость. Происходящие технологические изменения также оказывают сильное влияние на процесс выполнения трудовой функции. Представители многих профессий могут выполнять свою работу из любой точки мира, если у них есть доступ в интернет и ноутбук или смартфон.

Еще до пандемии коронавируса этот факт означал, что рост числа удаленных работников по всему миру, развитие гибких форм занятости — это тенденции ближайшего будущего. В настоящее время преимущества удаленной работы и ее необходимость неоспоримы. Когда пик пандемии будет пройден, след от пережитых месяцев работы на удаленке будет продолжать сказываться и неизбежно будет корректировать отношение законодателя к этому институту.

В настоящее время преимущества удаленной работы и ее необходимость неоспоримы. Когда пик пандемии будет пройден, след от пережитых месяцев работы на удаленке будет продолжать сказываться и неизбежно будет корректировать отношение законодателя к этому институту.

2 Методология

Для решения исследовательских задач автор использовал как общенаучные методы: диалектический метод, методы анализа и синтеза, так и специальные методы юридической науки: формально-юридический метод, сравнительно-правовой метод, историко-правовой метод, методы грамматическое и логическое толкование правовых норм. Применительно к развитию тенденций в сфере трудового права в России использован структурно-функциональный метод. Эти методы позволили создать более полное и всестороннее представление о рассматриваемой проблеме.

3 Результаты

В настоящее время мы благополучно миновали то время, когда отрицалась сама возможность признания отношений с использованием дистанционных технологий трудовыми отношениями. Поднимался вопрос о свободе работника от прямого контроля работодателя, возникающей в связи с применением удаленной работы. Сейчас речь идет о расширении сферы действия трудового права на нестандартные сферы, включая удаленную работу и отношения в сфере профессионального спорта.

Поднимался вопрос о свободе работника от прямого контроля работодателя, возникающей в связи с применением удаленной работы. Сейчас речь идет о расширении сферы действия трудового права на нестандартные сферы, включая удаленную работу и отношения в сфере профессионального спорта.

Такие позитивные изменения (для целей настоящего исследования считаем целесообразным акцентировать внимание на изменениях, посвященных удаленной работе), которые можно было бы сравнить с небольшой революцией в сфере трудового права, произошли в 2013 году, когда текст Трудовой кодекс дополнен главой 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников» [12]. Аналогичные изменения были внесены в трудовое законодательство многих зарубежных стран. В частности, «телеработа» рассматривается в Трудовом кодексе Франции, начиная со статьи L1222-9 [11].

Часть 1 статьи 312.1 ТК РФ дает официальное определение дистанционной работы, под которой признается выполнение определенной функции трудового договора вне места нахождения работодателя [12]. В целом в настоящее время нельзя сказать, что вопрос удаленной работы законодательно не урегулирован. Трудовой договор с удаленным сотрудником можно заключить путем обмена электронными документами. Эта ситуация значительно облегчила практику найма удаленных работников, но на данный момент ситуация далека от идеальной.

В целом в настоящее время нельзя сказать, что вопрос удаленной работы законодательно не урегулирован. Трудовой договор с удаленным сотрудником можно заключить путем обмена электронными документами. Эта ситуация значительно облегчила практику найма удаленных работников, но на данный момент ситуация далека от идеальной.

Обязательным условием электронного документооборота, что четко установлено законодательством, является использование усиленных квалифицированных электронных подписей сторон трудового договора при обмене электронными документами. Усиленная квалифицированная электронная подпись является самым строгим видом электронной подписи, по мнению законодателя [5]. Использование только такой подписи избавит стороны от проблем с доказательством наличия между ними трудовых отношений.

Отношения удаленной работы, оформленные с нарушениями, не могут обеспечить защиту сторон в соответствии с Трудовым кодексом [12]. Например, в Определении Мосгорсуда 2017 г. указывалось, что трудовой договор, заключенный между сторонами, как следует из требований статьи 312. 1 ТК РФ, с включением условия о дистанционной работе, подписан как истцом, так и ответчиком, заключено не было. Однако наличие электронной переписки между сторонами не свидетельствует об удаленном характере работы [4].

1 ТК РФ, с включением условия о дистанционной работе, подписан как истцом, так и ответчиком, заключено не было. Однако наличие электронной переписки между сторонами не свидетельствует об удаленном характере работы [4].

Очевидны трудности, с которыми сталкивается практика при чрезмерно формальном подходе к регулированию отношений в рамках трудового законодательства. Помимо трудностей, возникающих на этапе оформления трудовых отношений, возникают вопросы, связанные с надлежащим исполнением работником трудовых обязанностей.

Многие исследователи и практики обращают внимание на отсутствие контроля со стороны работодателя. Представляется, что удаленный режим подходит не для всех форм занятости, но если работодатель изначально предполагает такую возможность, то основная проблема заключается не в отсутствии возможности контролировать сотрудников, а в обеспечении эффективной коммуникации с ними и возможности своевременного получения результатов работы. качественная работа. Эта цель может быть достигнута за счет более детальных процедур и условий взаимодействия работника и работодателя, в том числе путем определения порядка получения заданий, порядка отчетности, технических возможностей для оперативной связи сторон и так далее.

Сама по себе возможность более детального регулирования трудовых отношений в рамках индивидуальных трудовых договоров является еще одной тенденцией и насущной потребностью современного трудового права. Судебная практика убеждает стороны в необходимости (в целях безопасности) использования типовых трудовых договоров и других типовых документов в рамках трудовых отношений, однако только индивидуализированные трудовые договоры могут дать ощущение живости и действенности столь необходимого трудового законодательства. для всех сторон.

Продолжая приводить примеры неприятных сложностей, с которыми сталкиваются стороны при использовании удаленной работы, приведем несколько судебных решений.

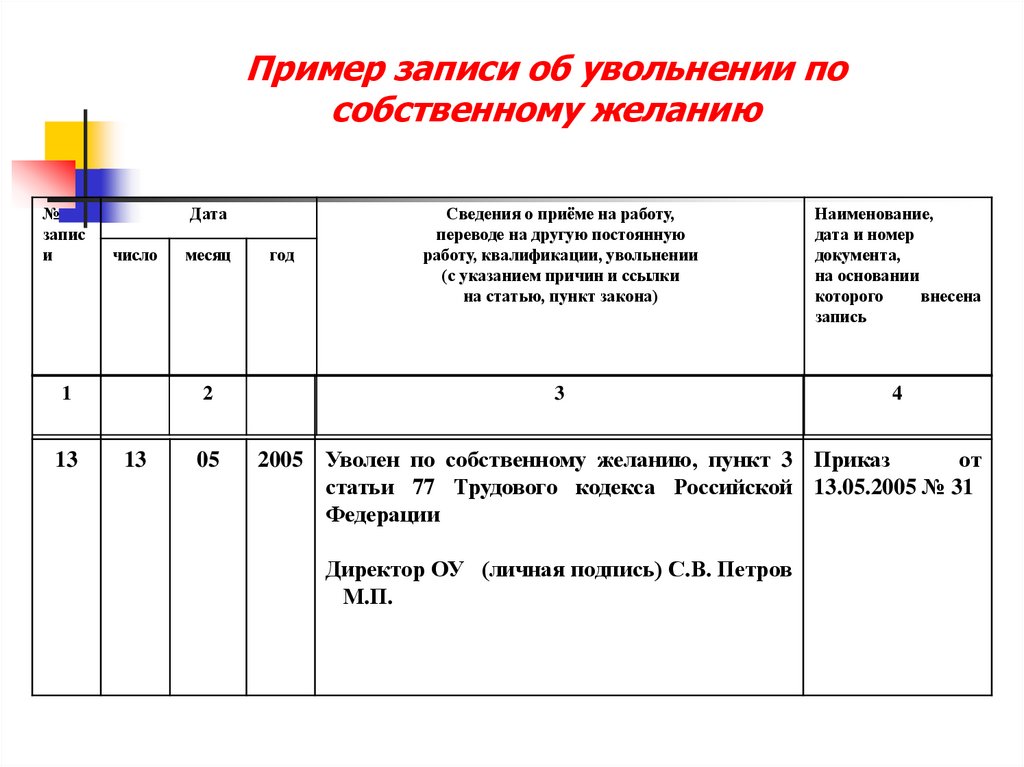

Согласно Апелляционному определению Свердловского областного суда от 14.08.2018, если отдел кадров находится в одном городе, а увольняемый работник в другом, работодатель обязан обеспечить выдачу трудовой книжки работника в день увольнение по месту работы [2]. Это безобидное определение выявляет проблему возможного злоупотребления со стороны сотрудников, а также противоречия между требованиями документооборота применительно к трудовым отношениям в бумажной форме, при этом отношения сторон строятся на дистанционном взаимодействии. В указанном случае иск подал сотрудник, который посчитал, что трудовая книжка выдана ему несвоевременно, и выиграл спор. С учетом продолжающегося перехода на электронные трудовые книжки представляется, что данная практика также может положительно сказаться на решении проблем оформления приема на работу и увольнения удаленных сотрудников.

В указанном случае иск подал сотрудник, который посчитал, что трудовая книжка выдана ему несвоевременно, и выиграл спор. С учетом продолжающегося перехода на электронные трудовые книжки представляется, что данная практика также может положительно сказаться на решении проблем оформления приема на работу и увольнения удаленных сотрудников.

Еще одна сложная практическая проблема – возможность совмещения традиционной занятости и удаленной работы. На основании анализа судебных решений приходится сделать вывод, что практика не допускает такого сочетания [1].

Есть проблемы с определением оснований для увольнения удаленных сотрудников. В частности, работник не может быть уволен за отсутствие на рабочем месте, если он выполнял свою работу удаленно на основании договора с работодателем. К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в Определении от 16.09.2009 г..2019 N 5-КГ19-106 [3].

Представляется, что Определение было сделано из-за того, что в соглашении сторон не было указано, каким образом стороны будут осуществлять общение, необходимое, по мнению работодателя, для эффективного выполнения трудовой функции. На наш взгляд, нарушение работником договоренностей, установленных в договоре, может дать в суде совершенно иную картину.

На наш взгляд, нарушение работником договоренностей, установленных в договоре, может дать в суде совершенно иную картину.

Следует отметить, что законодательство и судебная практика зарубежных стран по рассматриваемому вопросу также не свидетельствуют о том, что регулирование удаленной работы достигло наивысшего уровня развития. Реформы в сфере трудового права, проводимые во Франции в последние годы, касаются и вопросов удаленной работы. Французский законодатель предлагает в качестве основного источника регулирования данного вида трудовых отношений коллективные договоры и устанавливает в законе перечень вопросов, подлежащих обсуждению в ходе переговоров. Среди них условия перевода работника на «телеработу» и расторжения договора о переводе, положения о способах и порядке выражения согласия на перевод, положения о рабочем времени, частоте общения и режиме рабочего времени, режиме приема на работу лица с ограниченными возможностями. Таким образом, решаются сразу две задачи. Предлагается соответствующий метод регулирования с учетом специфики конкретного предприятия, что снимает задачу законодателя по регулированию сфер, которые не могут быть предметом эффективного государственного регулирования. Также предлагается перечень вопросов, наиболее сложных с точки зрения последующей реализации отношений.

Также предлагается перечень вопросов, наиболее сложных с точки зрения последующей реализации отношений.

Можно сделать вывод, что правовое регулирование удаленной работы в России в настоящее время требует особого внимания и щадящей корректировки. Также следует учитывать, что использование дистанционной работы существенно расширяет возможности защиты прав работников, является эффективным средством борьбы с безработицей и текучестью кадров, сезонными эпидемиями и форс-мажорными обстоятельствами, свидетельствует о социально ориентированном характере работы. нормы регулирования. Однако в таких правоотношениях слабой стороной является работодатель, который несет на себе как проблему невозможности осуществления полного контроля за соблюдением работником трудовой дисциплины, так и все сложности, связанные с правовой неопределенностью оформления и оповещения работников. .

4 Дискуссия

В настоящее время нет недостатка в статьях по практическим вопросам, связанным с использованием дистанционной работы, в которых даны советы работодателям по правильному оформлению работников, их надлежащему информированию с учетом значительного количества последних подзаконных актов . Однако научных работ по рассматриваемой теме немного. В качестве примера можно привести работу Лютова «Дистанционная работа: опыт Европейского Союза и проблемные аспекты ее правового статуса в России» [7] и Шуралевой «Дистанционная работа: сравнительный анализ законодательства государств-членов ЕАЭС» [10]. ]. Обе работы обращают внимание на отсутствие регулирования в этой сфере.

Однако научных работ по рассматриваемой теме немного. В качестве примера можно привести работу Лютова «Дистанционная работа: опыт Европейского Союза и проблемные аспекты ее правового статуса в России» [7] и Шуралевой «Дистанционная работа: сравнительный анализ законодательства государств-членов ЕАЭС» [10]. ]. Обе работы обращают внимание на отсутствие регулирования в этой сфере.

С этой позицией можно было бы согласиться, если бы не очевидная невозможность основательно урегулировать использование удаленной работы на законодательном уровне. Требуется уточнение, но ввиду очевидной тенденции отхода от централизованного регулирования. Необходимо активнее использовать локальные акты и коллективные договоры для создания наиболее эффективного и гибкого регулирования труда.

5 Заключение

В тексте этой статьи собраны примеры практических трудностей при использовании дистанционной работы. На наш взгляд, было бы неверным делать вывод о нежизнеспособности рассматриваемого института в России. Наоборот, именно такие нестандартные формы могут дать положительный толчок к эффективному применению институтов такого гениального изобретения, как трудовое право, которое сейчас совершенно незаслуженно воспринимается сторонами как ненужное бремя.

Наоборот, именно такие нестандартные формы могут дать положительный толчок к эффективному применению институтов такого гениального изобретения, как трудовое право, которое сейчас совершенно незаслуженно воспринимается сторонами как ненужное бремя.

Возможным решением данной проблемы является отказ от формального подхода, практикуемого сторонами при оформлении и оформлении трудовых отношений вообще и дистанционной работы в частности. Также было бы неправильно полагать, что в конечном итоге трудовое законодательство нацелено на полный переход к гибким и нетипичным формам занятости, таким как дистанционная работа. Гибкие формы занятости (временная работа, дистанционная работа, работа взаймы) не заменяют традиционную занятость, а призваны ее дополнять.

Важно лишь, чтобы эти формы были признаны законодателем и эффективно защищались в судах. Мировая практика показывает, что существует прямая зависимость между эффективностью законодательства о гибких формах занятости и уровнем неформальной занятости в стране.

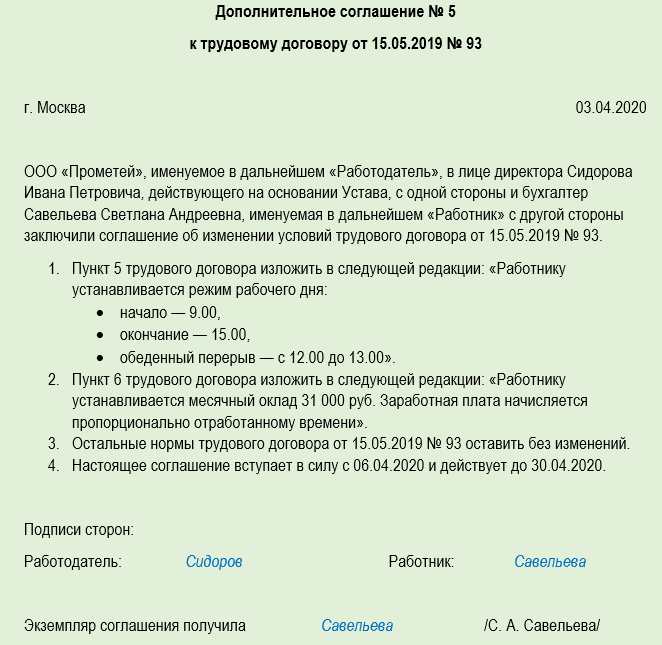

Представляется, что органы государственной власти Российской Федерации также ощущают потребность в более либеральном подходе к регулированию нетипичных форм занятости вообще и удаленной работы в частности. Примером может служить письмо Минтруда от марта 2020 г. [6]. Согласно Письму перевод на дистанционную (дистанционную) работу допускается в качестве временной меры без специального переоформления трудового договора. Необходимо получить согласие работника, формулировку которого можно включить в приказ о временном переводе на удаленную работу. Сотрудник должен быть ознакомлен с приказом. Также необходимо заключить дополнительное соглашение.

Вряд ли можно надеяться, что процессуальный характер и алгоритмизация трудовых отношений вскоре ослабят свое влияние на практике. В конечном итоге данные особенности юридической техники трудового права были задуманы для облегчения положения работников в случае нарушения их прав. С аналогичной целью – более полной реализации интересов сотрудников и был задуман институт удаленной работы.

Справки

Апелляционное определение Московского городского суда от 04.04.2019по делу N 33-14969/2019. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=112059073108725661762668853&cacheid=503D9F4BB8CC611F982BF4E35478E9C3&mode=splus&base=SOCN&n=1127700&rnd=60135401FA2DC70E4A13661EF422A9C7#xe7ziah0xq. Дата обращения 07.05.2020

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 14.08.2018 по делу N 33-14260/2018. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=РАСВР;n=160666;dst=100053#011187480356378776. По состоянию на 07 мая 2020 г.

Определение от 16.09.2019 N 5-КГ19-106. https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-16092019-n-5-kg19-106/. Дата обращения 07.05.2020

Определение Московского городского суда от 14.

04.2017 N 4Г-2443/2017. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=855332#06766297269837012. Дата обращения 07.05.2020

04.2017 N 4Г-2443/2017. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=855332#06766297269837012. Дата обращения 07.05.2020Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» (с ред. и доп., вступ. в силу 31.12.2017). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/. По состоянию на 07 мая 2020 г.

Письмо Минтруда от 27.03.2020 N 14-4/10/П-2741. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348752/. Проверено 07 мая 2020 г.

Лютов Н.Л.: Удаленная работа: опыт Европейского Союза и проблемные аспекты ее правового статуса в России. Lex Russica 10 (143), 30–39 (2018)

Google Scholar

Мунц, А.: Социальные инновации и работа будущего. Кадровый дайджест 14 , 5–7 (2019)

Google Scholar

«>Шуралева С.В. Дистанционная работа: сравнительный анализ законодательства государств-членов ЕАЭС (часть 1). Трудовое право Россия Зарубежье 4 , 41–44 (2019)

Google Scholar

Трудовой кодекс Франции. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050. Дата обращения 22 мая 2020 г.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями от 16.12.2019). http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. Дата обращения 07 мая 2020 г.

Орловский Ю.П.: Нужна ли реформа трудового законодательства? Закон 11 , 39–46 (2019)

Google Scholar

Ссылки для скачивания

Информация об авторе

Авторы и организации

Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел, Москва, Россия

Андрианова М.

Согласие работника на проведение оценки обязательно.

Согласие работника на проведение оценки обязательно. А. 12

А. 12  04.2017 N 4Г-2443/2017. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=855332#06766297269837012. Дата обращения 07.05.2020

04.2017 N 4Г-2443/2017. http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=855332#06766297269837012. Дата обращения 07.05.2020