Индексация присужденных денежных сумм срок исковой давности

]]>Подборка наиболее важных документов по запросу Индексация присужденных денежных сумм срок исковой давности (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

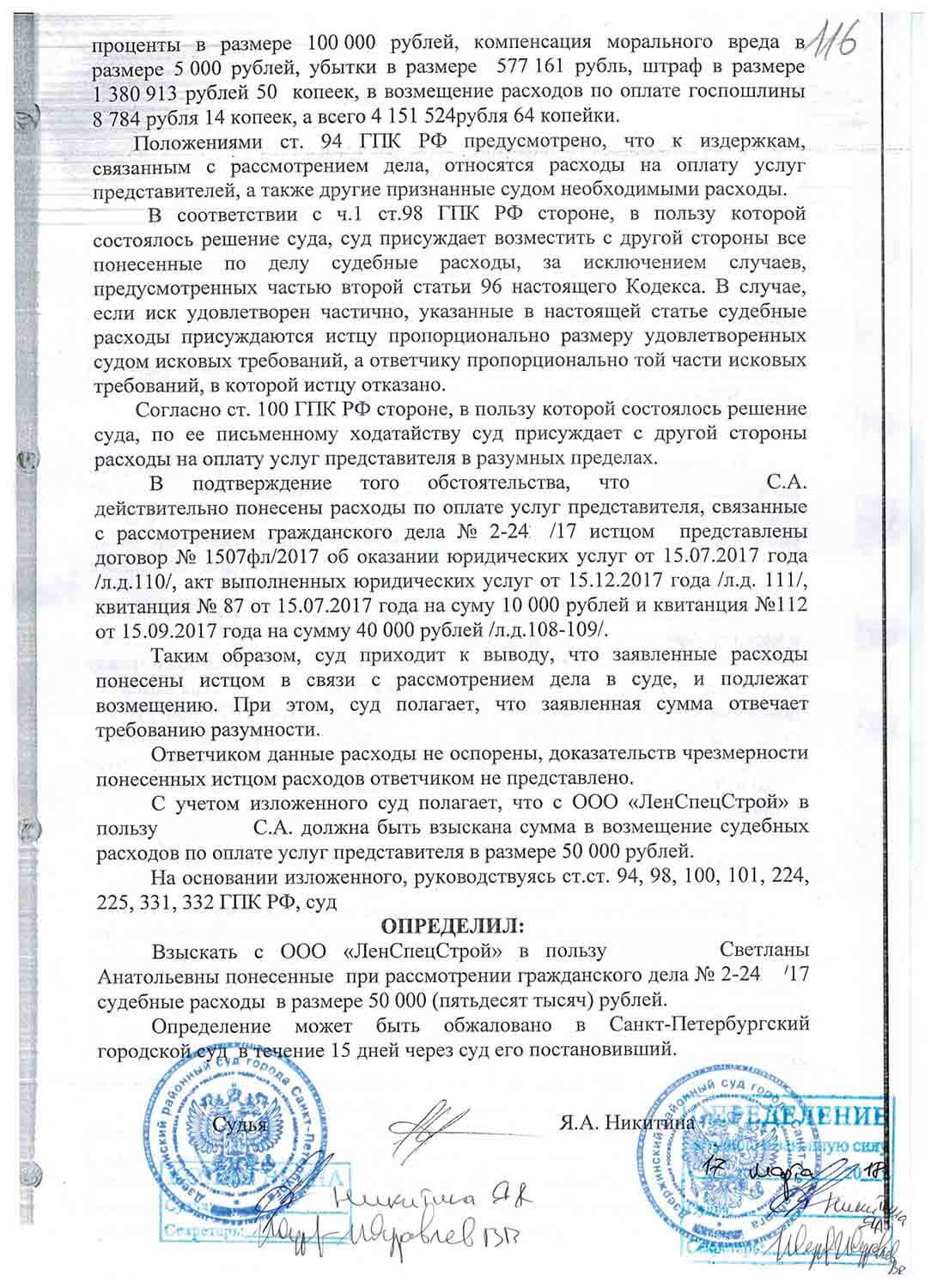

Судебная практика: Индексация присужденных денежных сумм срок исковой давности Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 208 «Индексация присужденных денежных сумм» ГПК РФ

(О.М. Кабанов)По заявлению взыскателя суд в порядке ст. 208 ГПК РФ проиндексировал не погашенные в ходе исполнительного производства присужденные денежные суммы за весь период, так как решение суда о взыскании долга не исполнено ответчиком ни в какой части, исполнительное производство не прекращено и не окончено, действующее законодательство не содержит ограничений относительно срока, в течение которого может быть произведена индексация присужденных и не выплаченных денежных сумм по не оконченному исполнительному производству.

Статья: Индексация денежных средств как способ защиты гражданских прав

(Добровинская А.В.)

(«Гражданское право», 2016, N 5)Более того, взыскание индексации присужденных денежных средств не исключает возможности взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, а также убытков и применения иных способов защиты нарушенных прав. Так, Московский областной суд (Определение от 12 января 2012 г. по делу N 33-28253/2011) указал, что «Наличие права на обращение в суд с просьбой об индексации присужденных сумм в порядке ст. 208 ГПК РФ не лишает истца возможности обратиться в суд с требованием о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.

395 ГК РФ».

395 ГК РФ».Индексация при прекращении исполнительного производства

]]>Подборка наиболее важных документов по запросу Индексация при прекращении исполнительного производства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Индексация при прекращении исполнительного производства Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 208 «Индексация присужденных денежных сумм» ГПК РФ

(О.М. Кабанов)По заявлению взыскателя суд в порядке ст. 208 ГПК РФ проиндексировал не погашенные в ходе исполнительного производства присужденные денежные суммы за весь период, так как решение суда о взыскании долга не исполнено ответчиком ни в какой части, исполнительное производство не прекращено и не окончено, действующее законодательство не содержит ограничений относительно срока, в течение которого может быть произведена индексация присужденных и не выплаченных денежных сумм по не оконченному исполнительному производству.

Статья: Индексация взысканных судом денежных сумм

(Лесницкая Л.Ф., Забрамная Н.Ю.)

(«ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2019)Так, согласно Определению Верховного Суда РФ от 24 января 2012 г. N 78-В11-36 в силу того, что закон связывает индексацию присужденных сумм с возможностью в дальнейшем в процессе исполнительного производства взыскать проиндексированные суммы, то при прекращении исполнительного производства индексация денежных средств, взысканных по судебному постановлению, производиться не может. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

«Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации»

(постатейный)

(4-е издание, исправленное и переработанное)

(под ред.

В.В. Яркова)

В.В. Яркова)(«Статут», 2020)Пресекательные определения препятствуют возникновению процесса или прекращают производство по делу, когда отсутствуют основания для возбуждения дела. К ним относятся: отказ в принятии искового заявления (ст. 127.1 АПК), об оставлении искового заявления без движения (ст. 128 АПК), о возвращении искового заявления (ст. 129 АПК), об оставлении заявления без движения (ст. 149 АПК), о прекращении производства по делу (ст. 151 АПК), об отказе в индексации денежных сумм (ст. 183 АПК), об отказе в удовлетворении заявления об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта (ст. 324 АПК), об отказе в приостановлении или прекращении исполнительного производства (ст. 327 АПК) и т.п.Нормативные акты: Индексация при прекращении исполнительного производства

Минюст вновь предложил критерии индексации взысканных судами денежных средств

Второй посчитал, что проводить индексацию целесообразнее в отношении каждой выплаченной части задолженности на основании индекса потребительских цен, действовавшего в конкретный период времени.

Второй посчитал, что проводить индексацию целесообразнее в отношении каждой выплаченной части задолженности на основании индекса потребительских цен, действовавшего в конкретный период времени.

Минюст опубликовал для общественного обсуждения проект закона, направленный на внесение изменений в ст. 208 ГПК. Поправки подготовлены в связи с вынесенным в январе Конституционном Судом Постановлением № 1-П/2021, которым тот вновь признал неконституционной невозможность индексации взысканных в судебном порядке сумм.

Читайте также

КС обязал законодателя установить критерии индексации взысканных судами средств

Как указал Конституционный Суд, до внесения изменений в законодательство таким критерием должен служить индекс потребительских цен Росстата

26 Июля 2018

Напомним, в Постановлении № 35-П от 3 июля 2018 г. КС уже признавал ч. 1 ст. 208 ГПК не соответствующей Конституции в той мере, в какой содержавшееся в ней положение не содержало критериев, в соответствии с которыми должна была осуществляться предусмотренная им индексация.

В ст. 208 ГПК были внесены изменения, согласно которым по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором.

Несмотря на то что поправки были внесены, в КС продолжили поступать жалобы.

Читайте также

Минюст России предлагает ввести универсальный критерий индексации взысканных судом денежных сумм

Подготовлен законопроект, предусматривающий, что индексация допустима при отсутствии признаков недобросовестности в действиях должника или взыскателя

21 Сентября 2018

В Постановлении № 1-П/2021 КС указал, что принятая во исполнение Постановления № 35-П/2018 норма ГПК не устанавливает каких-либо критериев, которые могут быть применены судами при рассмотрении заявлений взыскателей об индексации присужденных денежных сумм, а носит бланкетный характер, указывая на иной федеральный закон или договор, в которых должны быть установлены случаи индексации и ее размеры.

В отношении договора, предусматривающего возможность такой индексации в случае его несвоевременного исполнения или неисполнения одной из сторон, данное регулирование, отметил Конституционный Суд, впервые включено в ГПК с 1 октября 2019 г., и стороны, заключившие договор до этой даты, даже действуя с должной степенью заботливости и осмотрительности, не могли и не должны были предвидеть необходимость включения в договор условия, наличие которого изменившимся впоследствии нормативным регулированием будет признаваться одной из необходимых предпосылок для возможности индексации присужденных денежных сумм и тем самым – реализации имеющего конституционное значение права на своевременное исполнение вступившего в силу судебного акта.

Читайте также

КС вновь обязал законодателя установить критерии индексации взысканных судами денежных средств

Как указано в постановлении, новая редакция ст. 208 ГК РФ по-прежнему не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная этой нормой индексация

208 ГК РФ по-прежнему не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная этой нормой индексация

15 Января 2021

КС подчеркнул, что, как показывает правоприменительная практика, оспариваемая норма позволяет судам отказывать в удовлетворении соответствующих требований, ссылаясь на отсутствие как федерального закона, так и условий договора, предусматривающих возможность такой индексации. Это свидетельствует о том, что законодатель не устранил возможность нарушения конституционных прав взыскателей, в частности права на судебную защиту, в ситуации, аналогичной рассмотренной в Постановлении № 35-П.

Конституционный Суд резюмировал, что содержащийся в Постановлении № 35-П/2018 вывод о неконституционности ч. 1 ст. 208 ГПК может быть распространен и на новую редакцию данной статьи, поскольку содержащееся в ней положение – при отсутствии в системе действующего правового регулирования механизма индексации взысканных судом денежных сумм, с необходимостью признаваемого судебной практикой в качестве применимого – также не содержит определенных и недвусмысленных критериев, в соответствии с которыми должна осуществляться предусмотренная им индексация.

В связи с этим Суд указал на необходимость внесения в действующее правовое регулирование, в том числе в ст. 208 ГПК, изменений, позволяющих судам индексировать присужденные суммы на основании заявлений взыскателей или должников и тем самым реально восстанавливать их право на правильное и своевременное исполнение решения суда как неотъемлемый элемент конституционного права на судебную защиту. До внесения указанных изменений в качестве критерия индексации судам надлежит использовать индекс потребительских цен.

Новым законопроектом Минюста в ст. 208 ГПК предлагается внести изменения, согласно которым по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, производит индексацию присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда. Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен на товары и услуги, размещаемая на официальном сайте Росстата.

В комментарии «АГ» юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры» Антон Лалак посчитал, что основной проблемой, связанной с индексацией присужденных судом сумм, является не сама возможность ее применения, а именно механизм ее правоприменения, о чем и сказано в постановлениях Конституционного Суда № 35-П/2018 и № 1-П/2021. Ранее внесенные изменения в ст. 208 ГПК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ, поскольку они не содержат в себе конкретный механизм реализации нормы закона, бланкетные отсылки и общие описания Конституционным Судом признаны недостаточными для обеспечения прав граждан на судебную защиту.

По мнению юриста, предлагаемая редакция законопроекта решает поставленную КС проблему. «Однако нельзя не отметить, что законодатель не стал проявлять изобретательности и решил остановиться на том механизме, который уже был предписан КС РФ и в связи с непосредственным применением его постановлений уже должен был учитываться нижестоящими судами», – указал Антон Лалак.

Юрист посчитал, что ориентир на индекс потребительских цен, утверждаемых Росстатом в качестве базовой ставки для индексации, выглядит оправданным решением, поскольку целью индексации является сохранение покупательской способности денежных средств, присужденных судом, на момент фактического исполнения судебного решения. «Я полагаю, что какие-либо дополнительные положения помимо предлагаемых именно в ст. 208 ГПК РФ не требуются, поскольку законодатель оставил себе возможность другим федеральным законом конкретизировать данное базовое положение, в том числе путем установления разных критериев для разных ситуаций. При этом права граждан в дополнение, а не в противовес защищаются возможностью договорного регулирования механизма индексации», – отметил он.

Руководитель ООО «Юридическая Контора “Щит и Меч”» Андрей Коновалов посчитал, что указание КС на необходимость установления в законе единой методики, на основании которой производилась бы индексация присужденных денежных сумм, является вполне разумным. В то же время он обратил внимание на то, что авторы законопроекта, предлагая производить индексацию на день исполнения решения суда, не учитывают, что зачастую исполнение судебных актов носит длящийся характер.

В то же время он обратил внимание на то, что авторы законопроекта, предлагая производить индексацию на день исполнения решения суда, не учитывают, что зачастую исполнение судебных актов носит длящийся характер.

«К примеру, это происходит в ситуации с периодическим удержанием задолженности из заработной платы должника. В таком случае, с момента начала исполнения судебного акта и до его окончания может пройти весьма значительный промежуток времени, в течение которого индекс потребительских цен, который предлагается принимать за основу, может несколько раз измениться. Частичная же уплата присужденных сумм означает, что в соответствующей части права взыскателя восстановлены и более уже должником не нарушаются. Следовательно, проводить индексацию здесь целесообразнее в отношении каждой выплаченной части задолженности на основании индекса потребительских цен, действовавшего в конкретный период времени (в момент уплаты части задолженности)», – указал эксперт.

Андрей Коновалов отметил, что это не будет иметь значения, если между сторонами есть договоренность о размере индексации или такой размер предусмотрен законом, однако законодателю определенно следует проработать данный вопрос.

Индексация денежных сумм, взысканных судом — Адвокат в Самаре и Москве

Нередко от момента принятия судом решения о взыскании денежных средств до его реального исполнения проходит значительный промежуток времени. Соответственно в условиях инфляции ценность такого судебного акта по прошествии времени значительно снижается. Законодательство предусматривает меры защиты интересов взыскателя, одной из таких мер является ст. 208 ГК РФ, предусматривающая возможность индексации присужденных денежных сумм.

Статья 208. Индексация присужденных денежных сумм

1. По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.

2. Заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса об индексации присужденных денежных сумм.

3. На определение суда об индексации присужденных денежных сумм может быть подана частная жалоба.

Сформулированная, казалось бы, достаточно определенно, данная норма вызывает зачастую затруднения при применении ее на практике.

Согласно ч. 1 ст. 208 ГПК РФ по заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда.

Таким образом законодатель указал лишь предельный срок индексации — день исполнения решения суда. Однако данная норма не позволяет однозначно определить, с какого периода необходимо исчислять индексацию и какие индексы применять. Вопрос о моменте, с которого следует начинать расчет индексации, решается судами по-разному.

В одних случаях отправной датой индексации взысканной суммы суды считают дату вступления этого решения в законную силу. Данную позицию суды объясняют тем, что пока решение не вступило в силу, нет правовых оснований для его исполнения, а должник не обязан производить выплаты. А раз так, то нет его вины в неисполнении судебного акта в этот период (см. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.03.2010 N 3382). Суды указывают, что индексацию следует производить с момента, когда судебное решение вступило в силу, поскольку ст.208 ГК РФ должна применяться во взаимосвязи с другими статьями ГПК РФ, в частности с ч.1 ст.209 и ст.210, которые определяют моменты вступления судебного решения в силу и его исполнения.

А раз так, то нет его вины в неисполнении судебного акта в этот период (см. Определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.03.2010 N 3382). Суды указывают, что индексацию следует производить с момента, когда судебное решение вступило в силу, поскольку ст.208 ГК РФ должна применяться во взаимосвязи с другими статьями ГПК РФ, в частности с ч.1 ст.209 и ст.210, которые определяют моменты вступления судебного решения в силу и его исполнения.

Аналогичное мнение выразил Верховный суд РФ в определении от 25.12.2008г. № 35-О08-48 указав, что присужденные денежные суммы подлежат выплате «с учетом индексации за весь период неисполнения решения суда, который по смыслу ст.210 ГПК РФ следует исчислять с момента вступления решения суда в законную силу».

Однако наиболее обоснованным представляется мнение, в соответствии с которым подлежащая взысканию сумма должна индексироваться с момента вынесения решения о ее взыскании. Эта позиция поддержана Конституционным Судом РФ в Определении от 20. 03.2008 N 244-О-П, где суд указал, что возможность индексации долга не ставится законом в зависимость от вины должника в длительном неисполнении судебного решения, поскольку индексация является не мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а механизмом, позволяющим полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов в государстве.

03.2008 N 244-О-П, где суд указал, что возможность индексации долга не ставится законом в зависимость от вины должника в длительном неисполнении судебного решения, поскольку индексация является не мерой гражданско-правовой ответственности должника за ненадлежащее исполнение денежного обязательства, а механизмом, позволяющим полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения в условиях инфляционных процессов в государстве.

Примером судебной практики может служить достаточно «свежее» кассационное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 15.06.2010 г. по делу № 33-17258, в котором указано следующее: «….правила статьи 208 ГПК РФ направлены на обеспечение реальной защиты прав взыскателя в условиях инфляции, когда от момента вынесения решения до его исполнения взысканные суммы обесцениваются.

При этом, в порядке статьи 208 ГПК РФ судом рассматриваются заявления об индексации относительно денежных сумм, уже взысканных по решению суда, реальное исполнение которых задержалось на определенное время. Именно с момента присуждения судом денежных сумм до дня фактического исполнения решения производится индексация указанных сумм, то есть право на получение взысканной суммы у Б. возникло с момента вынесения решения суда о взыскании денежной суммы».

Именно с момента присуждения судом денежных сумм до дня фактического исполнения решения производится индексация указанных сумм, то есть право на получение взысканной суммы у Б. возникло с момента вынесения решения суда о взыскании денежной суммы».

Указанная позиция отражена и в практике Верховного Суда РФ. В определении № 5н-221/09 ВС РФ, не отвечая прямо на этот вопрос, тем не менее, указал, что ст.208 ГПК РФ является процессуальной гарантией защиты имущественных интересов взыскателя и должника от инфляционных процессов в период с момента вынесения судебного решения до его реального исполнения. См. также Определения Верховного Суда РФ от 30.06.2009 N 74-Г09-12, от 18.03.2008 N 74-Г08-11.

При расчете индексации присужденных денежных сумм суды применяют индексы роста потребительских цен. Эти индексы исчисляются как по субъектам РФ (по данным территориальных органов Федеральной службы государственной статистики), так и в целом по стране в виде усредненного показателя соответствующих данных по всем регионам (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Уровень роста цен в отдельном регионе может значительно отличаться от усредненного общероссийского индекса. В связи с этим Верховный Суд РФ указал, что индексы роста потребительских цен, являясь экономическим показателем, должны объективно отражать уровень инфляции по месту проживания взыскателя. Следовательно, в целях индексации подлежат применению индексы роста цен по соответствующему субъекту РФ, исчисленные территориальным органом Росстата (см., например, Определения Верховного Суда РФ от 29.12.2009 № 80-Г09-9, от 25.12.2008 № 35-О08-48, от 18.03.2008 № 74-Г08-11).

На протяжении длительного времени отсутствовало единообразие судебной практики в вопросе, а можно ли проиндексировать сами суммы индексации в случае длительного неисполнения должником решения суда.

Верховный суд РФ внес ясность в этот вопрос, разъяснив в своем Определении от 05.02.2009г. № 14-В08-16, что неисполнение решения суда, которым произведена индексация присужденных сумм, является самостоятельным основанием для индексации и ст. 208 ГК РФ не запрещает ее произвести.

208 ГК РФ не запрещает ее произвести.

В этом же Определении содержится ответ на еще один не менее важный вопрос. Некоторые нижестоящие суды отказывали в индексации взысканных сумм по причине неисполнения решения суда, указывая, что из буквального толкования ст.208 ГПК РФ следует, что с требованием об индексации можно обратиться после того, как решение суда уже исполнено, и соответственно можно определить произошли ли за это время в стране инфляционные процессы. Верховный суд РФ указал, что запрета производить индексацию взысканной суммы до исполнения решения суда ст. 208 ГПК РФ не содержит. Соответственно при длительном неисполнении судебного акта взыскатель может обращаться с требованием об индексации столько раз, сколько это позволяют сделать изменения инфляционных процессов. Вынося решение, суд должен указать время, с которого производится индексация, чтобы избежать необоснованного двойного индексирования.

«Каменская & партнёры» Дайджест по судебной практике № 29

22. 01.2021

01.2021В новом дайджесте проанализированы позиции высших судебных инстанций об ограничительных коронавирусных мерах, об индексации взысканных денег и о предъявлении обвинения без возбуждения уголовного дела. Также рассмотрен законопроект о компенсации за незаконное задержание.

КС РФ о «режиме самоизоляции»

КС РФ в конце 2020 года принял постановление, в котором признал не противоречащей Конституции введенную ранее региональными властями в связи с распространением COVID-2019 обязанность не покидать гражданам места проживания (пребывания) («режим самоизоляции»), нарушение которой влекло административную ответственность.

В частности, оспаривались соответствующие положения постановления Губернатора Московской области, как принятые с превышением полномочий и ограничивающие право на свободу передвижения.

Относительно свободы передвижения граждан КС РФ отметил, что ограничение свободы передвижения не тождественно ограничению личной свободы, и в условиях реальной общественной угрозы «режим самоизоляции» конституционно допустим, поскольку являлся вынужденной временной ограничительной мерой, необходимой для самоорганизации общества перед общей угрозой.

Учитывая распространение эпидемического заболевания опасного как для жизни и здоровья, так и для социально-экономической сферы, введение ограничений — справедливый баланс между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина в целях поддержания приемлемых условий жизнедеятельности общества.

В части наличия полномочий для введения таких ограничений должностным лицом субъекта РФ КС РФ принял во внимание не только действующее законодательство РФ о разграничении полномочий между РФ и ее субъектами, но и сослался на рекомендации Роспотребнадзора и ВОЗ, а также на практику зарубежных государств о «lockdown».

Отмечено, что ситуация с пандемией COVID-2019 являлась экстраординарной, в отношении которой отсутствовало адекватное правовое регулирование, что не является оправданием для бездействия власти. В связи с этим высшее региональное должностное лицо оперативно с опережением, учитывая масштаб угрозы, правомерно осуществило правовое регулирование, впоследствии (спустя незначительный период) легитимированное федеральными правовыми актами. Более того, в дальнейшем по мере изменения обстановки соответствующее регулирование претерпевало изменения.

Более того, в дальнейшем по мере изменения обстановки соответствующее регулирование претерпевало изменения.

В дополнение КС РФ добавил, что судам следует избегать формального подхода к решению вопроса об административном наказании за нарушение «режима самоизоляции» и учитывать все обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин его нарушения.

КС РФ об индексации взысканных денежных средств

В 2021 году КС РФ в своем постановлении уже успел признать неконституционной ст. 208 ГПК РФ, на основании которой суды отказывали в индексации присужденных денежных средств в связи с отсутствием правового механизма их индексации.

В частности, ст. 208 ГПК РФ не содержит четких критериев о порядке индексации, а носит бланкетный характер, указывая на иной федеральный закон или договор, в которых должны быть установлены случаи осуществления судом индексации денежных сумм и ее размеры.

Однако соответствующий федеральный закон до сих пор не принят, а положение о возможности заключения договора об индексации появилось в ГПК РФ только 01. 10.2019. Соответственно, стороны, вступившие в правоотношения до указанной даты, не могли знать о необходимости включения в договор соответствующих условий.

10.2019. Соответственно, стороны, вступившие в правоотношения до указанной даты, не могли знать о необходимости включения в договор соответствующих условий.

Следовательно, норма ГПК РФ позволяет судам отказывать в защите имущественных интересов взыскателей от негативных последствий инфляционных процессов.

Более того, по мнению КС РФ, реализация права на взыскание процентов по ст. 395 ГК РФ не влияет на возможность индексации присужденных денежных средств.

Также КС РФ указал законодателю на необходимость внести соответствующие изменения в ст. 208 ГПК РФ, до появления которых судам необходимо использовать в качестве критерия индексации утверждаемый Росстатом индекс потребительских цен.

ВС РФ о предъявлении обвинения без возбуждения дела

По приговору суда, оставленного в силе апелляцией, гражданин был осужден за приготовление и покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 228.1 УК РФ). Кассационная инстанция немного изменила приговор, смягчив наказание и внеся незначительные редакционные правки.

ВС РФ при рассмотрении кассационной жалобы осужденного в своем определении указал, что согласно материалам уголовного дела решение о его возбуждении по ряду эпизодов (приобретение и передача на хранение) не принималось, а инкриминируемое ему преступление по вышеназванным фактам не является частью ранее расследуемого дела, которое было возбуждено вообще в отношении другого гражданина и по факту незаконного сбыта последним наркотиков. Данные преступления отличаются конкретными фактическими обстоятельствами, направленностью умысла при совершении преступлений в разное время и с разными лицами.

ВС РФ в этой части возвратил дело прокурору, поскольку гражданину незаконно было предъявлено обвинение в отношении новых событий, по которым уголовное дело не возбуждалось и которые были установлены в ходе расследования иного ранее возбужденного дела.

Данным выводом ВС РФ подтвердил обязательный характер стадии возбуждения уголовного дела и принятия соответствующего постановления. Иное исключает возникновение правовых оснований и последствий для осуществления уголовного преследования с производством принудительных процессуальных действий, а также приводит к нарушению и ограничению прав заинтересованных лиц: заявителя, будущего потерпевшего и подозреваемого.

Иное исключает возникновение правовых оснований и последствий для осуществления уголовного преследования с производством принудительных процессуальных действий, а также приводит к нарушению и ограничению прав заинтересованных лиц: заявителя, будущего потерпевшего и подозреваемого.

Компенсация при лишении свободы

В Госдуму внесен законопроект, которым в ГК РФ вносятся изменения, касающиеся возможности взыскания компенсации за случаи незаконного лишения (ограничения) свободы гражданина, в том числе при административном задержании и задержании подозреваемого.

Предполагается, что «лишение (ограничение) свободы» является родовым понятием для мер, указанных в п. 1 ст. 1070 и абз. 3 ст. 1100 ГК РФ. Более того, перечень данных мер не будет являться исчерпывающим.

Поправки основаны на соответствующих позициях КС РФ и ЕСПЧ, которые далеко не всегда учитываются судами при рассмотрении исков, особенно в случаях заявления требований о возмещении вреда вследствие незаконного административного задержания, задержания в качестве подозреваемого и помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних. В подобных случаях при обосновании отказа в удовлетворении требований суды ссылаются на отсутствие в законе прямого указания на данное право.

В подобных случаях при обосновании отказа в удовлетворении требований суды ссылаются на отсутствие в законе прямого указания на данное право.

Данный законопроект увеличит случаи взыскания компенсации и действительно устранит возникающие в судебной практике противоречия. Однако, к сожалению, оставлен без внимания еще один проблемный вопрос о присуждаемом размере компенсации/порядке его определения.

Авторы: Анна Акифьева, Дарья Лазарева

Решения КС по жалобам на нормы частного права — Комментарии — INTELLECT

В раздел «Конституционные основы частного права» Обзора Конституционного Суда за 2018 год вошли 16 постановлений и 4 определения.

08.04.2019 | Новая адвокатская газета | Марина Нагорная

Трое из пяти экспертов обратили внимание на постановление, в котором решался вопрос о праве взыскателя на индексацию присужденных ему денежных сумм в случае несвоевременного исполнения должником решения суда. Двое других отметили постановление, в котором оспаривалось положение ГК об отнесении товаров к контрафактным.

Двое других отметили постановление, в котором оспаривалось положение ГК об отнесении товаров к контрафактным.

Конституционный Суд опубликовал Обзор своей практики за 2018 год, в котором представлены 60 наиболее значимых правовых позиций. В раздел «Конституционные основы частного права» вошло 20 судебных актов (16 постановлений и 4 определения).

Наш комментарий:

Роман Речкин, ИНТЕЛЛЕКТ-С, специально для «Новой адвокатской газеты»:

Высший Суд страны толкует отдельные нормы правил оказания коммунальных услуг, разрешает локальные вопросы возмещения убытков при ДТП, назначения пособий и прочие подобные вопросы. К сожалению, уровень этих вопросов показывает роль КС РФ и вообще конституционного правосудия в России.

Комментируя содержимое раздела, старший партнер Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С Роман Речкин выразил удивление уровнем вопросов, разрешаемых КС. «Высший Суд страны толкует отдельные нормы правил оказания коммунальных услуг, разрешает локальные вопросы возмещения убытков при ДТП, назначения пособий и прочие подобные вопросы. К сожалению, уровень этих вопросов показывает роль КС РФ и вообще конституционного правосудия в России», – отметил юрист.

«Высший Суд страны толкует отдельные нормы правил оказания коммунальных услуг, разрешает локальные вопросы возмещения убытков при ДТП, назначения пособий и прочие подобные вопросы. К сожалению, уровень этих вопросов показывает роль КС РФ и вообще конституционного правосудия в России», – отметил юрист.

Роман Речкин указал, что в 2018 году, как и в 2017-м, Конституционный Суд продолжает занимать «пробюджетную» политику, и все спорные вопросы, которые затрагивают интересы государства, разрешаются в его пользу.

КС разъяснил право на получение жилого помещения семьями, имеющими ребенка-инвалида

Так, в Обзор вошло Постановление от 22 января 2018 г. №4-П, в котором КС разъяснил право семей, имеющих ребенка-инвалида, на получение во внеочередном порядке жилого помещения на условиях социального найма (п. 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ).

Суд признал оспоренные положения не противоречащими Конституции, поскольку они предполагают вынесение решения о внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма именно ребенку-инвалиду, но с учетом площади, необходимой для проживания в нем также по крайней мере одного взрослого члена семьи, осуществляющего уход за ним. При этом КС указал, что сама по себе норма ЖК не может служить основанием для отказа в предоставлении жилого помещения, если, исходя из обстоятельств конкретного дела, совместное проживание несовершеннолетнего и взрослого является определяющим для состояния здоровья ребенка, его развития и интеграции в общество и у публичного образования имеются фактические возможности для предоставления жилого помещения соответствующей площади.

При этом КС указал, что сама по себе норма ЖК не может служить основанием для отказа в предоставлении жилого помещения, если, исходя из обстоятельств конкретного дела, совместное проживание несовершеннолетнего и взрослого является определяющим для состояния здоровья ребенка, его развития и интеграции в общество и у публичного образования имеются фактические возможности для предоставления жилого помещения соответствующей площади.

Платежи собственников жилых и нежилых помещений в доме должны отвечать требованиям разумности

Постановлением от 29 января 2018 г. №5-П Конституционный Суд проверил положения п. 1, 3 и 7 ст. 181.4 и ст. 181.5 Гражданского кодекса, а также ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса, которые, по мнению заявителя, не соответствуют Конституции в той степени, в какой они, не предусматривая запрета установления решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме дифференцированных ставок платы за содержание общего имущества в зависимости от назначения и размещения помещений, препятствуют признанию судом подобных решений недействительными.

КС признал оспоренные положения не противоречащими Конституции, пояснив, что специальных норм, закрепляющих основания признания решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оспоримым или ничтожным, ЖК РФ не содержит, что позволяет применять положения гл. 91 ГК РФ. Суд при оценке правомерности обжалуемого решения не должен руководствоваться исключительно формальным критерием распределения бремени расходов на содержание общего имущества, установленным ч. 1 ст. 158 ЖК РФ. Вместе с тем он вправе признать такое решение недействительным лишь в том случае, если придет к выводу о нарушении им требований закона.

Также КС РФ сделал вывод о том, что действующее законодательство не исключает возможности учета общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме при принятии решения об установлении размера платежей за содержание помещений и общего имущества особенностей помещений, а также иных объективных обстоятельств, которые могут служить достаточными основаниями для изменения долей участия собственников в обязательных расходах на содержание общего имущества.

Адвокат АП г. Москвы Артем Чумаков считает, что данное дело – нечастый случай, когда контрольный орган государства настаивает на частно-правовом регулировании конкретного вопроса, отдавая приоритет инициативе самих участников отношений, а не старясь зарегулировать все «сверху» по принципу «публичной власти виднее».

Правила привлечения к гражданской ответственности за оригинальный товар

Постановлением от 13 февраля 2018 г. №8-П КС проверил конституционность положений п. 4 ст. 1252, ст. 1487, п. 1, 2 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, которые, по мнению заявителя жалобы, допускают отнесение к контрафактным товаров с законно размещенным на них товарным знаком, произведенных, маркированных и проданных самим правообладателем или с его согласия за пределами России, а также позволяют применять в качестве мер гражданско-правовой ответственности изъятие из оборота и уничтожение таких товаров, еще не введенных в оборот, применять указанные санкции, а также взыскание компенсации в отношении таких товаров, притом что они не содержат объективных признаков угрозы публичным интересам, а их оборот не посягает на публичный порядок.

Суд пояснил, что поскольку подп. 1 п. 1 ст. 1515 ГК прямо предписывает суду тщательно определять размер компенсации, на выплату которой вправе рассчитывать обладатель исключительного права на товарный знак, по собственному усмотрению, то исходя из характера правонарушения предполагается, что ее конкретный размер должен устанавливаться с учетом того, что при параллельном импорте понесенные правообладателем убытки, по общим правилам, не столь велики, как при ввозе поддельных товаров. При этом КС указал, что федеральный законодатель не лишен возможности внести в действующее законодательство изменения, направленные на дифференциацию размера ответственности за незаконное использование товарных знаков в зависимости от характера допущенного нарушения исключительного права на товарный знак.

Таким образом, оспариваемые положения признаны не противоречащими Конституции. Кроме того, КС указал, что не исключается правомочие суда отказать полностью или частично в применении последствий ввоза на территорию РФ без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии товаров, на которой товарный знак размещен правообладателем с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами РФ, в тех случаях, когда в силу недобросовестности поведения правообладателя применение по его требованию таких последствий может создать угрозу жизни и здоровью граждан и иным публично значимым интересам.

Также Суд отметил, что следование правообладателя режиму санкций против России, ее хозяйствующих субъектов, установленных каким-либо государством ненадлежащей международно-правовой процедурой и в противоречие многосторонним международным договорам, участником которых является Российская Федерация, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение.

Артем Чумаков назвал данное постановление интересным, поскольку КС, с одной стороны, признал конституционность национального режима исчерпания прав на товарный знак, а с другой, указал, что нарушение интеллектуального права, особенно сопряженное со злоупотреблением правообладателя, не может влечь такие же по размеру неблагоприятные последствия, как ввоз явных подделок.

Советник юридической компании Tomashevskaya&Partners, эксперт Blockchain Lawyers Роман Янковский отметил, что в России применяется так называемый национальный принцип исчерпания прав на товарный знак. «Это значит, что, приобретя товар, маркированный товарным знаком, на территории РФ, вы можете его распространять без нарушения исключительных прав правообладателя. Однако если вы приобрели этот товар за рубежом, то ввозить на территорию страны его можно, лишь получив разрешение правообладателя», – пояснил он.

«Это значит, что, приобретя товар, маркированный товарным знаком, на территории РФ, вы можете его распространять без нарушения исключительных прав правообладателя. Однако если вы приобрели этот товар за рубежом, то ввозить на территорию страны его можно, лишь получив разрешение правообладателя», – пояснил он.

Роман Янковский указал, что это общее правило не изменилось, в отличие от последствий: раньше правообладатели могли приравнять такой товар к контрафактному, а следовательно, потребовать его уничтожения через суд. «Теперь же такая практика признана неконституционной (кроме ограниченного перечня опасных ситуаций). В остальных случаях правообладетелю и импортеру предстоит договариваться, причем в случае злоупотребления со стороны правообладателя суд может разрешить импортеру ввезти товар на территорию страны. Это кардинально меняет расстановку сил в спорах о параллельном импорте: теперь импортеру, остановленному на таможне, есть что противопоставить позиции правообладателя», – отметил он..jpg.35598d8ce6ac28313e6f764f70ba3b20.jpg)

Вопросы службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах

Постановлением от 19 апреля 2018 г. №16-П КС проверил положения ч. 5 ст. 36 Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации». На основании данной нормы решался вопрос о принадлежности обязанности по обеспечению после 1 января 2017 г. служебными жилыми помещениями военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных органов СК РФ, принятых до этой даты на учет для предоставления служебных жилых помещений в жилищных органах федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

КС признал оспоренную норму не соответствующей Конституции в той мере, в какой в силу своей неопределенности она не дает однозначного ответа на вопрос, какой именно государственный орган обязан обеспечить служебными жилыми помещениями военнослужащих органов военной прокуратуры и военных следственных органов СК РФ, принятых на учет для предоставления служебных жилых помещений до 1 января 2017 г.

Страхование военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы

Постановлением от 26 апреля 2018 г. №18-П КС дал оценку конституционности п. 4 ст. 11 Закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации».

Данное положение определяет период, за который страховщик выплачивает выгодоприобретателю неустойку за необоснованную задержку выплаты ему страховых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья в соответствии с названным законом, в случае если право на эту выплату было предметом судебного спора.

Суд признал оспоренное положение не противоречащим Конституции, поскольку оно не предполагает отказ выгодоприобретателю в выплате неустойки за необоснованную задержку страховщиком выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья за период после истечения 15-дневного срока со дня получения им от выгодоприобретателя документов для принятия решения о выплате страховых сумм со ссылкой на наличие между ними судебного спора о выплате страховых сумм, решение по которому принято в пользу выгодоприобретателя, если из состава и содержания полученных от выгодоприобретателя документов следовало, что право на получение страховых сумм возникло у него до обращения за судебной защитой.

В Постановлении от 18 июня 2018 г. №24-П КС проверил конституционность п. 1 ст. 7 этого же Закона. На основании данного положения решается вопрос о взыскании неустойки как меры ответственности за необоснованную задержку выплаты сумм в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих и приравненных к ним лиц, в соответствии с названным Законом, если предусмотренный им страховой случай наступил при отсутствии своевременно заключенного со страховой организацией договора обязательного государственного страхования.

Суд признал оспоренное положение соответствующим Конституции в той мере, в какой им предусматриваются дополнительные гарантии выплаты сумм в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих и приравненных к ним лиц, в случае ненадлежащего исполнения страхователем обязанностей по обязательному государственному страхованию на основании названного Закона.

В то же время КС признал оспоренное положение не соответствующим Конституции в той мере, в какой оно допускает отказ выгодоприобретателю, представившему в страховую организацию, уполномоченную, по имеющейся у него (сообщенной ему страхователем) информации, на осуществление страховой выплаты, а при отсутствии такой информации – страхователю необходимые для принятия решения об этой выплате документы, в выплате неустойки за необоснованную задержку выплаты суммы в возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью, при наступлении страхового случая, предусмотренного названным Законом, если договор обязательного государственного страхования со страховой организацией своевременно не заключен.

Переход права на товарный знак и его продление могут происходить одновременно

В Обзор также включено Постановление от 3 июля 2018 г. №28-П по делу о проверке конституционности п. 6 ст. 1232 ГК РФ, регулирующего порядок перехода права на товарный знак при присоединении одного юрлица к другому.

Как ранее писала «АГ», Суд по интеллектуальным правам приостановил производство по находящемуся у него делу и обратился в КС. Он указал, что п. 6 ст. 1232 ГК РФ во взаимосвязи с положениями ст. 57 и 58 ГК РФ противоречит Конституции, поскольку порождает неопределенность в вопросе о моменте перехода исключительного права на товарный знак в случае реорганизации юрлица путем присоединения к нему другого юрлица – правообладателя данного товарного знака. Кроме того, создается неопределенность в вопросе о возможности реорганизованного юрлица обращаться в Роспатент за продлением срока действия исключительного права, если переход к нему этого права ранее не зарегистрирован в Роспатенте. Это, по мнению СИП, приводит к произвольному применению, нарушению гарантий государственной, в том числе судебной, защиты конституционных прав и свобод граждан.

КС указал, что п. 6 ст. 1232 ГК РФ предполагает рассмотрение Роспатентом вопроса о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права по обращению правообладателя.

Суд также отметил, что это не препятствует внесению в правовое регулирование изменений, направленных на установление надлежащих гарантий рассмотрения Роспатентом вопроса о государственной регистрации перехода исключительного права на товарный знак в порядке универсального правопреемства. При этом не должно быть неопределенности в вопросе о том, кто является правопреемником, одновременно с вопросом о продлении срока действия данного права, а также, при необходимости, – о совершении по обращению такого правопреемника как обладателя исключительного права непосредственно связанных с этим иных юридически значимых действий. Таким образом, КС РФ признал п. 6 ст. 1232 ГК РФ не противоречащим Конституции.

Обязанность судов не применять подзаконные акты, противоречащие закону

Постановлением от 6 июля 2018 г. №29-П КС проверил конституционность п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, который, по мнению заявителя, действуя с учетом толкования, данного в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. №52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам», препятствует пересмотру по новым обстоятельствам судебного акта, в основу которого арбитражным судом положен нормативный правовой акт, признанный в дальнейшем судом общей юрисдикции недействующим с момента вступления решения об этом в законную силу, и тем самым исключает восстановление имущественных прав заявителя, ранее нарушенных применением в его деле данного нормативного правового акта.

Суд отметил, что критерии определения даты, с которой нормативный правовой акт признается недействующим, разъяснены в п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29 ноября 2007 г. №48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» и не предполагают обязательного признания нормативного правового акта недействующим с даты более ранней, чем дата вступления в силу решения суда общей юрисдикции, а тем более с момента принятия этого акта, что само по себе открывало бы (с учетом Постановления Пленума ВАС №52) возможность пересмотра основанного на нем решения арбитражного суда по новым обстоятельствам. Он признал норму не противоречащей Конституции.

КС указал на необходимость изменить порядок учета потребления тепла в многоквартирных домах

В Постановлении от 10 июля 2018 г. №30-П КС признал не соответствующей Конституции ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса, которая во взаимосвязи с абз. 3 и 4 п. 42.1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, как указывал заявитель, ставит права и законные интересы одних собственников помещений в многоквартирном доме в зависимость от недобросовестного поведения других, не обеспечивших сохранность индивидуальных приборов учета тепловой энергии. Также эти положения позволяли собственникам, чрезмерно расходующим тепло, обогащаться за счет соседей, что порождало правовой нигилизм, стимулируя граждан к массовому отказу от расчетов с использованием индивидуальных приборов учета, что в свою очередь причиняло убытки добросовестным и законопослушным собственникам помещений в многоквартирном доме. Кроме того, по мнению заявителя, данные положения лишали граждан возможности самостоятельно определять способ справедливого распределения платы за потребленный в доме в целом коммунальный ресурс.

КС отметил, что абз. 4 п. 42.1 Правил во взаимосвязи с абз. 3 того же пункта означает, что возможность учета фактического потребления тепловой энергии в помещениях многоквартирного дома, оснащенных счетчиками, обусловливается наличием исправных приборов во всех иных помещениях многоквартирного дома. Тем самым нарушается конституционный принцип равенства, требующий создания равных условий для реализации своих прав и законных интересов лицами, относящимися к одной категории, и не допускающий различий, не имеющих объективного и разумного оправдания.

Суд указал, что при этом ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, позволяя рассчитывать размер платы за потребляемые коммунальные услуги исходя из их объема, который определяется по показаниям приборов учета, не разделяет значение общедомовых и индивидуальных приборов и тем самым порождает неопределенность, создающую возможность нарушения конституционных параметров в регулировании данного вопроса Правительством РФ.

Артем Чумаков отметил, что, несмотря на разговоры об энергосбережении и контроле расходов за коммунальные услуги, положения об индивидуальных приборах учета тепловой энергии все эти годы были фактически «мертвыми статьями». «Все дело в том, что обязательным условием применения индивидуальных теплосчетчиков является, по общему правилу, их наличие во всех жилых и нежилых помещениях данного дома. Таким образом, достаточно демонтировать где-нибудь всего один прибор – и поставщик услуги опять получит право начислять сумму к оплате расчетным путем», – резюмировал Артем Чумаков.

КС напомнил о порядке обжалования отказа судьи ВС передать кассационную жалобу на рассмотрение

Постановлением от 12 июля 2018 г. №31-П КС проверил конституционность ч. 8 ст. 291.6 АПК РФ, которая, по мнению заявителя, допускает принятие и рассмотрение председателем Верховного Суда или его заместителем жалоб участников судопроизводства на определение судьи ВС об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) в Судебную коллегию по истечении двухмесячного срока, установленного ч. 1 ст. 291.2 АПК.

КС отметил, что обращение заинтересованных лиц к председателю ВС, его заместителю с просьбой не согласиться с определением судьи ВС об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС и вынести определение о его отмене и совершении этого процессуального действия возможно только в виде надлежащим образом оформленных кассационных жалобы, представления и в пределах установленного законом двухмесячного срока на кассационное обжалование. «При этом время рассмотрения кассационных жалобы, представления в кассационной инстанции Верховного Суда Российской Федерации при исчислении этого срока учитываться не должно», – указал КС. Таким образом, Суд постановил признать оспариваемую норму не противоречащей Конституции.

Адвокат юридической фирмы Art De Lex Валерия Ивачева считает наиболее значимым утверждение о том, что Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ должна рассматривать правовые позиции КС как подлежащие применению в сфере арбитражного процесса. «Конституционный Суд РФ указал на универсальность конституционного права на судебную защиту, а также общеобязательность правовых позиций Суда, изложенных в решениях, принятых по результатам анализа норм ГПК РФ, и их распространение в полной мере на нормы АПК РФ, регулирующие сходные правоотношения», – отметила она.

Роман Речкин отметил, что ст. 291.6 АПК давала право заместителям Председателя ВС РФ, а также самому Председателю ВС РФ произвольно, без какого-либо обоснования передать любое дело для пересмотра в коллегию ВС РФ, причем без ограничения срока такой передачи. «Этот подход удобен руководству ВС РФ, но грубо и очевидно нарушает принцип определенности судебных актов», – подчеркнул эксперт. По его мнению, КС в своей традиционной манере не решился признать неконституционными сами «сверхполномочия» высших судейских чиновников, но ограничил их реализацию общим двухмесячным сроком на кассационное оспаривание.

КС обязал законодателя установить критерии индексации взысканных судами средств

23 июля 2018 г. Конституционный Суд РФ вынес Постановление №35-П по делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 208 ГПК РФ, которая, по мнению заявителей, позволяла судам отказывать в защите имущественных интересов взыскателей от негативных последствий инфляции в период со дня вынесения судебного решения до его исполнения.

Суд признал ч. 1 ст. 208 ГПК не соответствующей Конституции в части отсутствия критериев индексации взысканных судом денежных сумм. КС указал, что федеральный законодатель обязан внести в действующее правовое регулирование изменения, устанавливающие возможные критерии индексации, причем они могут быть универсальные или рассчитанные на использование в конкретных случаях, включая предусмотренные ч. 1 ст. 208 ГПК. Вплоть до внесения соответствующих изменений судам надлежит использовать в качестве критерия индексации ИПЦ, утверждаемый Росстатом.

Роман Речкин отметил, что указанная норма давала право на индексацию взысканных сумм только «в случаях, предусмотренных федеральным законом». Он указал, что поскольку соответствующий закон в России отсутствует, ст. 208 ГПК фактически не применялась. КС РФ устранил этот пробел, установив до принятия закона, регулирующего эти отношения, правило об индексации присужденных сумм на «индекс потребительских цен, публикуемый на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет».

Валерия Ивачева отметила, что постановление Суда значимо для правового регулирования, во-первых, в связи с тем, что в нем указано на противоречие позициям КС подхода судов, при котором невозможность индексации на основании ч. 1 ст. 208 ГПК взысканных судом денежных сумм обосновывается отсутствием законодательно установленных критериев индексации. Во-вторых, указала адвокат, КС восполнил пробел законодательства, определив критерии индексации. «И, наконец, Суд указал на обязанность законодателя внести изменения, которые установят критерии осуществления индексации», – подчеркнула Валерия Ивачева.

Наталья Ватолина отметила, что после данного разъяснения КС РФ законодатель внес изменения в ст. 208 ГПК (Закон не вступил в силу. – прим. ред.): теперь со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции статья излагается в новой редакции, схожей с редакцией ст. 183 АПК.

«Законодатель пришел к редакции ст. 208 ГПК, аналогичной ст. 183 АПК, а следовательно, к сформированной судебной практике применения ст. 183 АПК, которая была до Определения ВС РФ от 12 октября 2017 г. №309-ЭС17-7211 по делу №А76-9414/2016 крайне противоречива», – указала адвокат.

Она напомнила, что Верховный Суд, отменяя решения нижестоящих судов по указанному делу, дал следующее разъяснение применения ст. 183 АПК: «Статьей 183 АПК РФ предусмотрена индексация присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором. Поскольку названный федеральный закон до настоящего времени не принят, сложившейся судебной практикой в целях индексации используется механизм, предусмотренный статьей 395 ГК РФ».

КС подтвердил невозможность поворота исполнения решения суда по регрессному иску

В Постановлении от 12 ноября 2018 г. №40-П КС разъяснил, что абз. 2 ч. 3 ст. 445 ГПК РФ не может служить основанием для поворота исполнения решений суда о взыскании в пользу гражданина предусмотренных Законом о страховании от несчастных случаев ежемесячных страховых выплат в случае отмены таких судебных решений в кассационном или надзорном порядке.

Суд указал, что судам при рассмотрении в конкретном деле вопроса о возможности поворота исполнения судебного решения, отмененного в кассационном или надзорном порядке, о присуждении ежемесячных страховых выплат, предусмотренных Законом о страховании от несчастных случаев (в том числе с учетом их индексации), исходя из их общего предназначения – в системе действующего правового регулирования – с суммами, выплачиваемыми работодателем в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью работника, по правилам, определенным гл. 59 ГК РФ, следует руководствоваться абз. 2 ч. 3 ст. 445 ГПК РФ.

Замена истца новым собственником спорного имущества в гражданском споре

В Постановлении от 16 ноября 2018 г. №43-П Суд проверил конституционность ч. 1 ст. 44 ГПК. Он указал, что положение не противоречит Конституции РФ, поскольку по своему смыслу не препятствует возможности замены стороны на приобретателя ее имущества в качестве процессуального правопреемника в ходе судебного разбирательства по делу о защите от нарушений права собственности на это имущество.

В обоснование своей позиции Суд указал, что нормативное регулирование процессуального правопреемства не свидетельствует о невозможности замены стороны правопреемником в случае отчуждения ею в период судебного разбирательства имущества, требование по защите имущественного права на которое рассматривается судом. Это в свою очередь позволяет предотвратить утрату собранных доказательств, необходимость их повторного сбора, исключает неоправданные судебные расходы, а также сохраняет баланс прав и законных интересов сторон гражданского судопроизводства. При этом защищаются права не только истца, для которого отчуждение имущества ответчиком не повлечет рассмотрение дела с самого начала, но и ответчика, для которого отчуждение имущества истцом не создаст угрозы быть привлеченным к делу по иску нового собственника, основанному на тех же обстоятельствах, в самостоятельном процессе.

КС постановил изменить порядок учета потребления тепла в домах с индивидуальным отоплением

Постановлением от 20 декабря 2018 г. №46-П КС рассмотрел дело о проверке конституционности абз. 2 п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Поводом к рассмотрению явились жалобы граждан Валентины Леоновой и Николая Тимофеева – собственников квартир в многоквартирных домах, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, но при этом имеющих квартирные индивидуальные источники тепловой энергии (газовые котлы). После установки в квартирах заявителей (в 2002 и 2005 гг.) данных устройств плата за коммунальную услугу по отоплению им не начислялась, однако впоследствии стала начисляться: Леоновой – управляющей компанией с января 2017 г., Тимофееву – ресурсоснабжающей организацией с октября 2014 г.

Конституционный Суд указал, что единый порядок внесения платы за коммунальную услугу по отоплению для всех потребителей коммунальных услуг в многоквартирном доме, предусмотренный абз. 2 п. 40 Правил, не позволяет вносить плату за отопление частично – на содержание общедомового имущества. В результате – при отсутствии специального порядка исчисления норматива потребления тепловой энергии на общие нужды дома – с собственников и пользователей, в квартирах которых установлены индивидуальные отопительные приборы, взимается плата не только за потребление тепла на содержание общего имущества дома, но и за не поступающую непосредственно в их квартиры тепловую энергию. Это ухудшает их положение по сравнению с остальными собственниками и пользователями такой услуги в доме, а также ведет к нарушению принципов правовой определенности и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод.

В итоге Суд признал спорный пункт Правил не соответствующим Конституции в той мере, в которой он не допускает возможность раздельного внесения потребителем платы за тепловую энергию.

Артем Чумаков отметил, что неизбежность появления такой платы (ранее считалось, что тепло, в отличие от электричества и воды, невозможно разделить на потребляемое в квартирах и на площадках, тамбурах или чердаках, так как оно беспрепятственно «растекается» по всему дому) возникает не только в свете возможного перехода к индивидуальным счетчикам, но и в связи с тем, что некоторые домовладения в установленном законом порядке перешли на индивидуальное отопление своих квартир.

Взыскание убытков, причиненных в результате ДТП, с непосредственного причинителя вреда

Определением от 13 февраля 2018 г. №117-О КС выявил смысл положений ст. 15, п. 1 ст. 1064 и ст. 1072 ГК, на основании которых решался вопрос о взыскании убытков, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия, с непосредственного причинителя вреда, если такой вред превышает предельный размер страховой выплаты, осуществляемой в рамках упрощенного порядка оформления дорожно-транспортного происшествия.

Конституционный Суд отметил, что, оформляя документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции путем заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии, причинитель вреда и потерпевший достигают тем самым имеющего обязательную силу соглашения по вопросам, необходимым для страхового возмещения, которое причитается потерпевшему при данном способе оформления документов о дорожно-транспортном происшествии. Соответственно, потерпевший, заполняя бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, подтверждает отсутствие возражений относительно обстоятельств причинения вреда в связи с повреждением транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, характера и перечня видимых повреждений и, следовательно, связанных с этим претензий к причинителю вреда.

КС признал приоритет интересов казны перед интересами взыскателей

Определением от 13 февраля 2018 г. №249-О Суд отказал в принятии к рассмотрению жалобы на несоответствие Конституции ч. 1 ст. 208 ГПК и абз. 1 п. 6 ст. 242.2 Бюджетного кодекса, которые, по мнению заявителей, противоречат Основному Закону, поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, исключают возможность произвести индексацию присужденных судом денежных сумм, когда такие суммы подлежат взысканию за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ и исполнительный лист был исполнен в установленный законом трехмесячный срок.

Отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, Конституционный Суд подтвердил, что индексация присужденных денежных сумм за счет бюджета РФ не производится, если деньги переведены с задержкой, но само исполнение произведено в трехмесячный срок.

Конституционный Суд пояснил порядок пересмотра дел «регрессников»

В Определении от 13 марта 2018 г. №586-ОР КС РФ разъяснил порядок рассмотрения заявлений о пересмотре судебных решений по делам граждан-«регрессников», по жалобам которых КС вынес Постановление от 17 октября 2017 г. №24-П.

В своих жалобах они оспаривали конституционность п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, в соответствии с которым ко вновь открывшимся обстоятельствам, влекущим пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу, в том числе относятся постановления Президиума и Пленума ВС РФ. По мнению заявителей, положения этой статьи не соответствуют Конституции в той части, в какой по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют судам общей юрисдикции неправомерно расширять перечень законных оснований для пересмотра судебных постановлений, признавая новым обстоятельством определение Судебной коллегии ВС РФ, вынесенное по результатам рассмотрения другого дела в кассационном порядке.

Конституционный Суд пришел к выводу, что оспариваемые положения ГПК РФ соответствуют Основному Закону. При этом Суд указал, что пересмотр вступивших в силу решений может быть обусловлен изменением практики применения нормы только уполномоченными на то органами Верховного Суда. Судебные коллегии ВС РФ к ним не относятся, а потому их определения не могут являться основанием для отмены вступивших в законную силу судебных постановлений, тем более по делам, которые не были предметом их рассмотрения.

Полный текст статьи читайте на сайте «Новой адвокатской газеты» >>

Комментарии экспертов Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С >>

ЖКХ, интеллектуальная собственность, конкуренция, недвижимость, споры по интеллектуальной собственности, споры по недвижимости, товарные знаки

Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения

Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

1. Иск владеющего собственника к третьему лицу, с которым он не состоит в относительных правоотношениях, об устранении любых не связанных с лишением владения препятствий в пользовании и (или) распоряжении имуществом называется негаторным (лат. actio negotoria — «отрицающий иск»). Примерами подобных препятствий могут служить затруднение доступа к имуществу, возведение на земельном участке постройки, нарушающей инсоляцию соседнего участка, установка рекламного щита на фасаде здания, который закрывает окна квартир, ошибочное включение в опись при проведении ареста имущества чужих вещей, находящихся у должника, и т.п.

2. Негаторный иск подлежит удовлетворению при следующих условиях. Собственник должен доказать факт нарушения принадлежащих ему правомочий пользования и (или) распоряжения имуществом со стороны третьего лица. При этом поведение ответчика, создающее препятствия в осуществлении собственником указанных правомочий, презюмируется неправомерным. Удовлетворение иска не зависит от вины нарушителя, поскольку негаторное требование не связано с применением мер ответственности.

В ГК не решен вопрос о возможности заявления негаторного иска в условиях, когда имеется только потенциальная угроза нарушения правомочий пользования и (или) распоряжения (например, объект недвижимости еще не построен, но уже начались подготовительные работы). Если угроза носит реальный характер, то негаторный иск возможен. Однако следует учитывать, что ст. 1065 ГК предусмотрен специальный иск, направленный на предотвращение причинения вреда (так называемый превентивный иск, лишь условно отнесенный к деликтным). Следовательно, предъявление негаторного иска возможно лишь в том случае, если им не охватывается требование, основанное на положениях ст. 1065 ГК.

3. К негаторным требованиям не применяется исковая давность (ст. 208 ГК). Объясняется это тем, что такое требование имеет своей целью устранение длящихся нарушений. Объективно срок существования права на защиту посредством негаторного иска определен длительностью нарушения. Следовательно, пока имеет место подобное нарушение (независимо от того, когда оно началось), собственник вправе прибегнуть к вещно-правовой защите своего права.

4. Иск об освобождении имущества от ареста (исключения из описи) по своей природе может быть либо виндикационным, если имущество изъято у собственника, либо негаторным, если имущество осталось во владении собственника. Необходимо учитывать, что установленные процессуальным законодательством сроки для обжалования решения о наложении ареста (ст. 145 ГПК, ст. 188 АПК) не затрагивают материально-правовых норм об исковой давности. Значит, негаторный иск об освобождении имущества от ареста может быть предъявлен в любой момент, пока имущество находится под арестом.

Решение Верховного Суда РФ от 25.10.2018 по делу N АКПИ18-880В соответствии со статьей 304 ГК РФ собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Пунктом 3.1 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что принятие решений об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.02.2019 N 49-КГ18-63

В силу ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения.

Как разъяснено в п. 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», применяя ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которой собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, судам необходимо учитывать следующее.

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 N 329-О

статьи 301 и 304 ГК Российской Федерации в их взаимосвязи — поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они допускают на основании исков публично-правовых образований о признании права собственности отсутствующим изъятие у граждан земельных участков, право собственности на которые возникло у них, как полагает заявительница, законно; допускают изъятие земельных участков, на которых находятся водные объекты, без использования специально предназначенных для таких случаев способов защиты; допускают удовлетворение негаторного иска, предъявленного к лицу, фактически владеющему земельным участком, что противоречит как буквальному смыслу закона, так и его толкованию, данному высшими судебными органами; а также приводят к несоразмерному ограничению прав собственника земельного участка, являющегося и его фактическим владельцем, вследствие невозможности выдела части земельного участка, на которой находится водный объект;

Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2019 N 330-О

статьи 301 и 304 ГК Российской Федерации в их взаимосвязи — поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они допускают на основании исков публично-правовых образований о признании права собственности отсутствующим изъятие у граждан земельных участков, право собственности на которые возникло у них, как полагает заявитель, законно; допускают изъятие земельных участков, на которых находятся водные объекты, без использования специально предназначенных для таких случаев способов защиты; допускают удовлетворение негаторного иска, предъявленного к лицу, фактически владеющему земельным участком, что противоречит как буквальному смыслу закона, так и его толкованию, данному высшими судебными органами; а также приводят к несоразмерному ограничению прав собственника земельного участка, являющегося и его фактическим владельцем, вследствие невозможности выдела части земельного участка, на которой находится водный объект;

Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2019 N 304-ЭС19-2437 по делу N А46-24171/2017

Разрешая заявленные требования, суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд округа, руководствуясь статьями 304, 305 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, приведенными в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», пунктами 5, 13 статьи 3, пунктом 2 статьи 20, частью 6 статьи 22, подпунктом 4 пункта 2 статьи 29 Федеральному закону от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 1.3, 1.4, 2.16, 2.17 ВСН 103-74 «Ведомственные строительные нормы» «Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог», утвержденными Министерством транспортного строительства СССР 23.09.1974, пунктом 5.5.11 ГОСТа Р 52766-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации» «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройств. Общие требования», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 N 270-ст, установив отсутствие надлежащим образом обустроенного примыкания автомобильной дороги к автозаправочной станции, принадлежащей обществу, принимая во внимание, что автомобильная дорога не отвечает требованиям безопасности движения транспортных средств, создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Определение Верховного Суда РФ от 08.04.2019 N 308-ЭС18-25496 по делу N А32-12361/2017

Между тем правовая позиция Президиума ВАС РФ в указанном постановлении сформирована по делу, в котором истец — собственник объекта недвижимости с целью защиты своего права на приватизацию земельного участка под принадлежащим ему объектом недвижимости обратился в суд с иском о признании сделки по продаже земельного участка недействительной, поэтому суд на основании статей 208 и 304 ГК РФ квалифицировал требование о признании недействительной сделки об отчуждении земельного участка под этим строением как не связанное с лишением владения и не подпадающее под исковую давность.

Определение Конституционного Суда РФ от 26.03.2019 N 704-О

СТАТЬЕЙ 304 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2019 N 304-ЭС19-3782 по делу N А45-2917/2018

Исследовав и оценив в совокупности и взаимной связи представленные в дело доказательства по правилам главы 7 АПК РФ, руководствуясь положениями статей 233, 246, 304, Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, разъяснениями, изложенными в пункте 45 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», установив отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии препятствий в пользовании предпринимателем его нежилыми помещениями и земельным участком, а также учитывая, что данный иск затрагивает законные права иных собственников — членов ТСЖ «Заельцовская 2», суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Определение Верховного Суда РФ от 12.04.2019 N 305-ЭС19-3939 по делу N А40-82787/2017

Принимая обжалуемые судебные акты, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 1, 12, 15, 304, 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришли к выводу о том, что факт нарушения ответчиком прав истца, на котором основан иск, подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в том числе перепиской между истцом и ФКУ «УКС МЧС России» по вопросу строительства дождевой канализации на территории ГСК N 2 «Жигули», фотоматериалами, на которых видна территория затопления истца, ее степень и процесс перекладки ливневой канализации, а также другими документами, в том числе письмом Министра МЧС России в адрес депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации генерал-полковнику В.М. Заварзину, заявлениями на имя председателя ГСК N 2 «Жигули» собственников гаражных боксов ГСК N 2 «Жигули», которым был причинен материальный ущерб в результате затопления.

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 02.04.2019 N 4-КГ19-2

Руководствуясь положениями статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации о праве собственника потребовать устранения нарушений его права, а также статьями 15 и 1064 названного кодекса, регулирующими деликтные правоотношения, суд апелляционной инстанции сослался на то, что ответчиками ООО «Фирма «Загорск» и ООО «Система» вреда истцу как собственнику строения не причинено, а следовательно, иск заявлен неосновательно.

Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 N 1307-О

Таким образом, статья 304 ГК Российской Федерации также не может рассматриваться как нарушающая в обозначенном в жалобе аспекте конституционные права несовершеннолетнего сына заявителя.

Установление же и исследование фактических обстоятельств конкретного дела, включая определение того, относятся ли спорные нежилые помещения к общему имуществу в многоквартирном доме, не входят в компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, как она закреплена в статье 125 Конституции Российской Федерации и статье 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации».