Статья 195 ГК РФ и комментарии к ней

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Комментарий к статье 195 ГК РФ

1. Под правом лица, подлежащим защите судом, понимается субъективное гражданское право конкретного лица.

Устанавливая временные границы для защиты через суд (общей юрисдикции, арбитражный суд, третейский суд) прав, исковая давность охраняет как интересы управомоченного, так и его контрагента, правовая сфера которого не должна находиться бесконечно в состоянии неопределенности, под угрозой судебного решения против него. Тем самым исковая давность способствует устойчивости гражданского оборота.

2. Исковая давность как срок, в течение которого управомоченное лицо может путем заявления иска в суд и разрешения спора получить удовлетворение своих требований к обязанному по отношению к нему лицу, отличается от иных сроков: приобретательной давности, пресекательных.

Приобретательная давность — срок правообразующий (ст.

Материальное право продолжает существовать и по истечении срока исковой давности.

3. Исковая давность не может применяться к случаям оспаривания нормативных правовых актов, если иное не предусмотрено законом (п. 1 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 15/18).

Совершенно очевидно, что исковая давность не применяется к процессуальному средству защиты ответчика против иска. Точно так же исковая давность не применяется и к иску как процессуальному средству защиты истца. Суд не вправе отказать в принятии к рассмотрению требования, по которому истекла исковая давность, независимо от того, в какой процессуальной форме оно заявлено: иска, встречного иска или возражения против первоначального иска.

Другой комментарий к статье 195 Гражданского Кодекса РФ

1. Классик российской цивилистики И.Е. Энгельман в свое время указывал на то, что история давности показала, что действующие Постановления о давности основываются на манифесте 28 июня 1787 г., которым Екатерина II распространила «право 10-летнего срока», введенное в 1775 г.

———————————

<1> Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое исследование. Серия «Классика российской цивилистики». М.: Статут, 2003. С. 320.

В дореволюционном отечественном праве исковой давности уделялось значительное место (ст. ст. 690 — 695 Гражданских законов) <1>. В частности, в ст. 692 указывалось, что право отыскивания тем или другим образом пресекается общей земской 10-летней давностью. Кто в течение этого времени иска не предъявил или, предъявив, хождения в присутственных местах не имел, тот теряет свое право.

———————————

<1> Гражданские законы: Свод законов. Т. 4. Ч. 1 с разъяснением их по решениям Правительствующего Сената. Изд. 15-е, испр. и доп. СПб., 1884. С. 207 — 212.

Изд. 15-е, испр. и доп. СПб., 1884. С. 207 — 212.

Согласно разъяснению Гражданского кассационного департамента 1875 г. N 883 течение исковой давности начиналось с момента нарушения ответчиком права истца <1>. Указанные нормы содержали в себе правила, по которым право прекращалось, если иск о его защите не был предъявлен в течение срока давности. При этом также терялось право обращаться к судебной защите <2>.

———————————

<1> Там же. С. 209.

<2> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 10-е изд. М., 1911. С. 190.

В проекте Гражданского уложения предлагалась концепция, аналогичная вышеназванной. Так, в ст. 105 проекта предлагалось установить правило, на основании которого право на иск прекращается вследствие непредъявления его в течение определенного законом срока исковой давности. При этом установленные в законе сроки исковой давности не могли быть ни сокращены, ни продлены по соглашению сторон (ст. 108) <1>. Следует отметить, что при обсуждении проекта Гражданского уложения были предложения о возможности сокращать сроки исковой давности соглашением сторон <2>. Однако большинство исследователей гражданского права того времени утверждали, что ограничение исковой давности как права судебной защиты может исходить только от государственной власти <3>.

Следует отметить, что при обсуждении проекта Гражданского уложения были предложения о возможности сокращать сроки исковой давности соглашением сторон <2>. Однако большинство исследователей гражданского права того времени утверждали, что ограничение исковой давности как права судебной защиты может исходить только от государственной власти <3>.

———————————

<1> Кодификация российского гражданского законодательства: Свод законов гражданских Российской империи, проект Гражданского уложения Российской империи, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003. С. 341 — 342.

<3> Шефтель Я. Подлежат ли сроки исковой давности изменению по воле договаривающихся сторон // Право. 1912. N 15. С. 846 — 849; Синайский В.И. Русское гражданское право. М.

, 1914. Вып. 1. Общая часть. С. 198 — 199.

, 1914. Вып. 1. Общая часть. С. 198 — 199.2. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал следующее определение исковой давности: «право на предъявление иска погашается по истечении трехлетнего срока, если в законе не установлен иной срок давности» (ст. 44), т.е. устанавливалась и правопогашающая функция исковой давности. В юридической литературе термины «исковая давность» и «погасительная давность» рассматривались как синонимы <1>.

———————————

<1> Гражданский кодекс советских республик: Текст и практический комментарий / Под ред. Ал. Малицкого. Изд. 3-е, испр. и доп. Киев: Юридическое изд-во НКЮ УССР, 1927. С. 79.

Обращает на себя внимание то, что споры, возникшие по отношениям до октябрьского переворота 1917 г., вообще не подлежали рассмотрению. В частности, в разъяснении III отдела НКЮ уполномоченному НКИД при Правительстве РСФСР от 3 декабря 1924 г. N 1385 «О приостановлении дореволюционной пятилетней вексельной давности и десятилетней общегражданской давности вследствие начавшейся в 1914 году мировой войны» указывалось, что «никакие споры по гражданским правоотношениям, возникшим до 7 ноября 1917 г. , не принимаются не только судебными, но и всякими другими учреждениями Республики. Дореволюционные правовые нормы сметены революцией, они представляют интерес только для историка как памятник ниспроверженного самодержавия» <1>.

, не принимаются не только судебными, но и всякими другими учреждениями Республики. Дореволюционные правовые нормы сметены революцией, они представляют интерес только для историка как памятник ниспроверженного самодержавия» <1>.

———————————

<1> Гражданский кодекс РСФСР с постатейно систематизированными материалами. М.: Юридическое изд-во НКЮ РСФСР, 1925. С. 269.

На основании ст. 45 ГК РСФСР 1922 г. течение исковой давности начиналось с того времени, когда возникло право на предъявление иска, т.е. с момента нарушения права.

3. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. определял исковую давность как срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

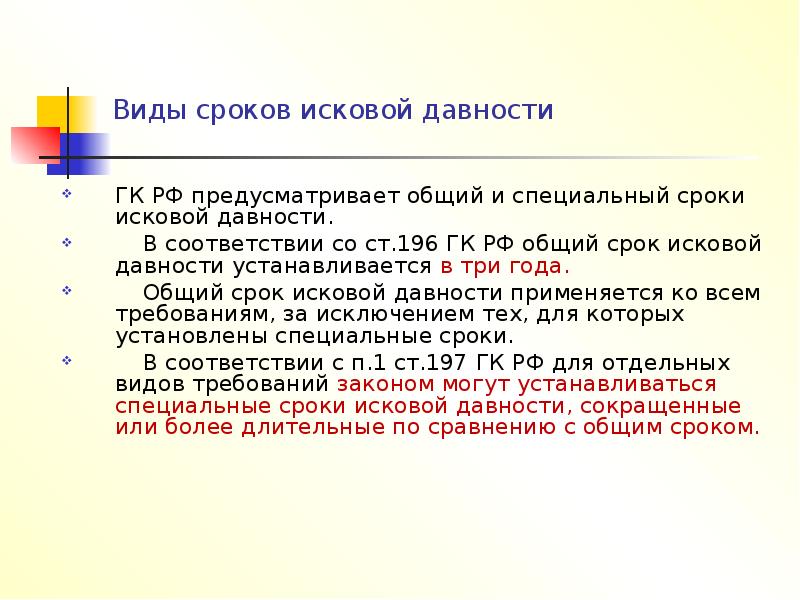

При этом оба Кодекса (1922 и 1964 гг.) указывали на то, что существует общий срок исковой давности, который составлял три года, и что законом могут быть установлены специальные сроки. При действии ГК РСФСР 1964 г. в качестве примера можно привести ст. 79 Кодекса, которая прямо предусматривала сокращенные сроки исковой давности, например, по искам, связанным с недостатком проданных вещей.

———————————

<1> Советское гражданское право: Учебник. М.: Юрид. лит., 1983. С. 93; Комментарий к ГК РСФСР / Под ред. Е.А. Флейшиц и О.С. Иоффе. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Юрид. лит., 1970. С. 112 — 114.

Здесь нельзя не отметить, что в законодательстве тех лет не было деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, соответственно, это не касалось различий сроков исковой давности по этим сделкам.

В литературе такое деление существовало до 1917 г. Так, Н. Растеряев указывал на то, что в подразделении сделок на ничтожные и оспоримые следует признать за основание для первых чисто формальный момент — охрану интереса законом, для вторых — материальную оценку интереса <1>.

———————————

<1> Растеряев Н. Недействительность юридических сделок по русскому праву. Часть Общая и часть Особенная: догматическое исследование. СПб., 1900. С. 19.

Часть Общая и часть Особенная: догматическое исследование. СПб., 1900. С. 19.

4. С 1 января 1995 г., т.е. со дня вступления в силу части первой ГК РФ, деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые воплотилось в федеральный закон, что, конечно же, отразилось и на сроках исковой давности по таким сделкам.

Действующее гражданское законодательство под исковой давностью понимает срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. При этом сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК). Это же относится и к основаниям приостановления и перерыва течения срока исковой давности, которые установлены нормами Гражданского кодекса РФ и иными федеральными законами. Применение этих норм обязательно для судебных органов.

5. Полагаем, что исковая давность в объективном смысле — гражданско-правовой институт, т.е. система норм законодательства, регулирующих отношения, связанные со сроком защиты гражданских прав (сроки, возникновение и т. д.). Тогда как исковая давность в субъективном смысле — это право лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных гражданских прав.

д.). Тогда как исковая давность в субъективном смысле — это право лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных гражданских прав.

6. Институт исковой давности в гражданском праве имеет цель дисциплинировать участников оборота, стимулировать их к осуществлению принадлежащих им прав и исполнению обязанностей. Известно, что неопределенность в гражданско-правовых отношениях в целом противоречит их сущности. Действительно, основание давности заключается в том, что общество нуждается в прочном порядке и всякая неопределенность отношений, способная колебать приобретаемые права, возбуждает против себя протест <1>. Поэтому нормы данного института носят императивный характер.

———————————

<1> Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 188.

7. Исковая давность не может применяться к случаям оспаривания нормативного правового акта, если иное не предусмотрено законом.

8. Исковую давность следует отличать от сроков, которыми ограничивается существование материального права, т. е. от пресекательных сроков, истечение которых означает прекращение субъективного материального права лица.

е. от пресекательных сроков, истечение которых означает прекращение субъективного материального права лица.

Разграничение сроков исковой давности и пресекательных сроков должно проводиться по признаку их воздействия на материальное гражданское право. Если срок исковой давности может послужить препятствием к осуществлению материального права в принудительном порядке, то пресекательный срок прекращает существование самого материального гражданского права. И в этом случае, как совершенно правильно утверждает М.А. Гуревич, пресекательный срок — это граница существования субъективного материального права <1>. При этом важно подчеркнуть, что правопрекращающее действие пресекательного срока видно из содержания нормы, предусматривающей тот или иной пресекательный срок. В гражданском законодательстве нет общей нормы, предусматривающей применение пресекательных сроков в целом. Поэтому теоретическое обоснование необходимости, разумности установления законом того или иного пресекательного срока возможно лишь с учетом характеристики конкретного вида материального права, к которому применяется данный срок.

———————————

<1> Гуревич М.А. Пресекательные сроки в советском гражданском праве. М., 1961. С. 25.

Кроме этого основного признака разграничения сроков исковой давности и пресекательных сроков следует иметь в виду и другие (дополнительные) важные признаки. Для сроков исковой давности установлено строгое правило о том, что изменение их, а также порядка их исчисления соглашением сторон не допускается. Некоторые сроки, относящиеся к пресекательным, могут быть по соглашению сторон изменены в сторону удлинения или же договорами могут устанавливаться сроки, если они не предусмотрены законом или иным нормативным актом, например, в соответствии с п. 4 ст. 367 ГК РФ поручительство прекращается по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано. Однако подобное изменение или применение пресекательных сроков по соглашению сторон возможно лишь в случаях, когда это разрешено нормой права. Во многих случаях, предусмотренных законом, пресекательные сроки не могут изменяться соглашением сторон, т. е. они императивны.

е. они императивны.

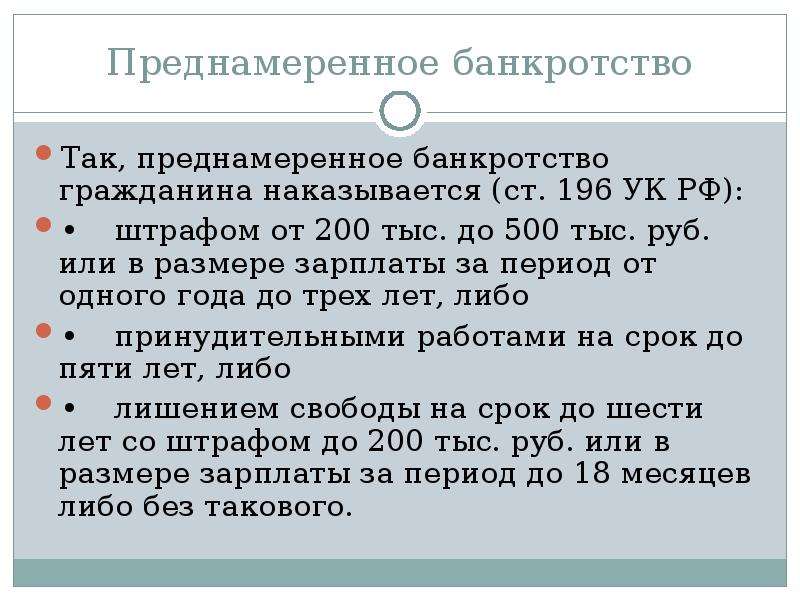

9. Необходимо различать исковую давность в гражданском праве и сроки давности в уголовном праве.

Сроки давности зависят от тяжести совершения преступления. В соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

— два года после совершения преступления небольшой тяжести;

— шесть лет после совершения преступления средней тяжести;

— 10 лет после совершения тяжкого преступления;

— 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.

В отличие от исковой давности, где, как правило, течение срока начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права, сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. Рассмотрение дела в суде не приостанавливает и не прерывает течение срока давности. Течение срока давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение срока давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной (ч. 3 ст. 78 УК).

В этом случае течение срока давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной (ч. 3 ст. 78 УК).

Следует отметить, что по некоторым особо тяжким преступлениям вопрос о применении или неприменении сроков давности решается судом. В соответствии с ч. 4 ст. 78 УК РФ вопрос о применении срока давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются.

На основании актов международного права <1>, а также ч. 5 ст. 78 УК РФ к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные ст. 353 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), ст. 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 357 (геноцид) и ст. 358 УК РФ (экоцид), сроки давности не применяются <2>.

———————————

<1> Согласно Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, заключенной 26 ноября 1968 г., никакие сроки давности не применяются к следующим преступлениям независимо от времени их совершения:

а) военные преступления, как они определяются в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3(1) от 13 февраля 1946 г. и 95(1) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также, в частности, «серьезные нарушения», перечисленные в Женевских конвенциях о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.;

б) преступления против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время, как они определяются в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала от 8 августа 1945 г. и подтверждаются резолюциями 3(1) от 13 февраля 1946 г. и 95(1) от 11 декабря 1946 г. Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены (см.: Нюрнберг предупреждает: от нацизма до терроризма: Материалы международной конференции «Нюрнбергский процесс — история и современность» (2 — 3 октября 2001 г., г. Москва). М.: Норма, 2002. С. 318 — 320.

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, изгнание в результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также преступление геноцида, определяемое в Конвенции 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказания за него, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они были совершены (см.: Нюрнберг предупреждает: от нацизма до терроризма: Материалы международной конференции «Нюрнбергский процесс — история и современность» (2 — 3 октября 2001 г., г. Москва). М.: Норма, 2002. С. 318 — 320.

<2> О сроках давности в уголовном праве см.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин. М.: Спарк, 2000. С. 156 — 159; Комментарий к Уголовному кодексу с постатейными материалами и судебной практикой / Под ред. С.И. Никулина. М.: Менеджер; Юрист, 2000. С. 253 — 255.

Статья 195 ГК РФ. Понятие исковой давности

Понятие исковой давности

Новая редакция Ст. 195 ГК РФ

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Комментарий к Ст. 195 ГК РФ

Стабильность гражданского оборота неизбежно требует установления определенного срока, когда нарушенное право подлежит судебной защите, тем самым стимулируя его субъектов к активному поведению; связано это и с затруднительностью доказывания по истечении более или менее продолжительного срока. Можно сказать, что неопределенность гражданских отношений есть состояние для них неестественное, ненормальное, с которым право мириться не может.

Наука.

Выделяют исковую давность в объективном смысле — гражданско-правовой институт, т.е. система норм законодательства, регулирующих отношения, связанные с защитой гражданских прав, тогда как исковая давность в субъективном смысле — это право лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных гражданских прав.

М.Я.Кириллова, П.В.Крашенинников

Судебная практика.

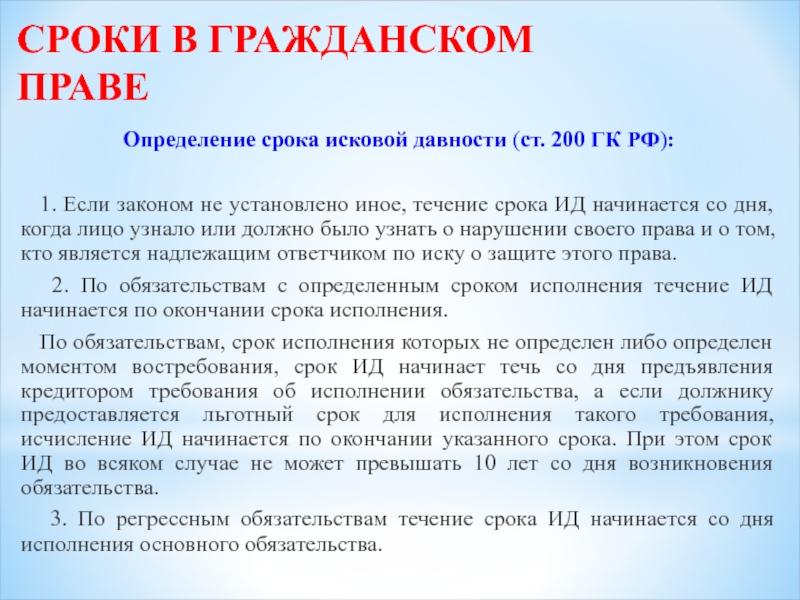

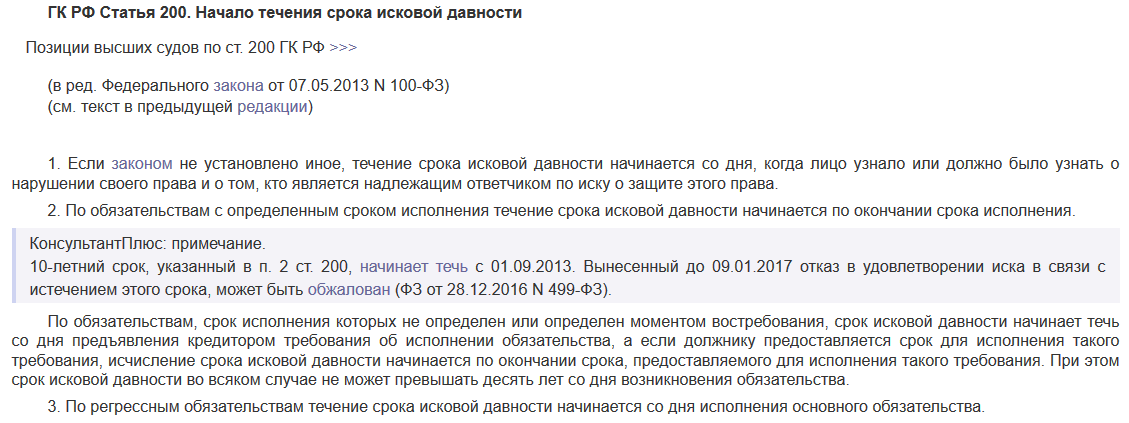

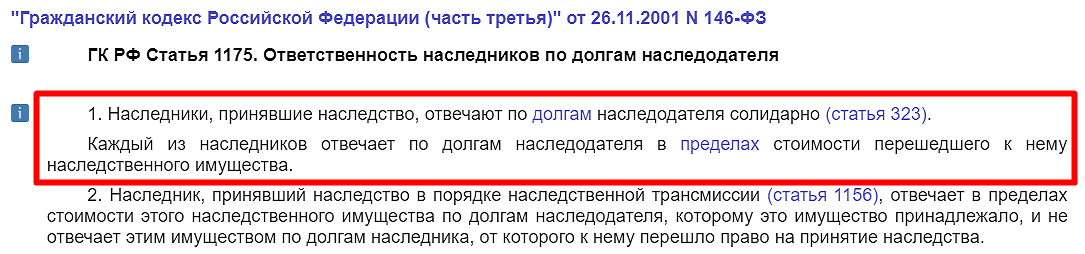

Под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. В соответствии со ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, независимо от того, кто обратился за судебной защитой: само лицо, право которого нарушено, либо в его интересах другие лица в случаях, когда закон предоставляет им право на такое обращение (ст. ст. 41, 42 ГПК РСФСР, ст. ст. 41, 42 АПК РФ) (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12.11.2001 и 15.11.2001 N 15/18).

Другой комментарий к Ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федерации

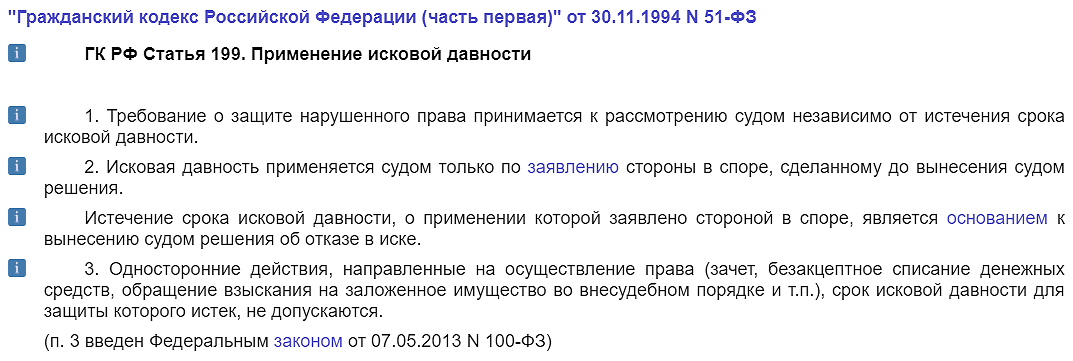

1. Понятие исковой давности тесно связано с понятием права на иск. Различают право на иск в процессуальном смысле как право обратиться в суд за защитой нарушенного субъективного права и право на иск в материальном смысле как право получить от суда защиту нарушенного субъективного права. Истечение срока исковой давности в совокупности с заявлением стороны в споре о применении исковой давности погашает только право на иск в материальном смысле, что является основанием для отказа в иске. Что касается права на иск в процессуальном смысле, а также самого субъективного права, то эти права с истечением исковой давности не погашаются. См. также комментарий к ст. 199 ГК.

Истечение срока исковой давности в совокупности с заявлением стороны в споре о применении исковой давности погашает только право на иск в материальном смысле, что является основанием для отказа в иске. Что касается права на иск в процессуальном смысле, а также самого субъективного права, то эти права с истечением исковой давности не погашаются. См. также комментарий к ст. 199 ГК.

2. Сроки исковой давности следует отличать от сроков существования субъективных гражданских прав, или так называемых пресекательных сроков. С истечением пресекательного срока прекращается само субъективное право, поэтому на него не распространяются правила о начале течения, перерыве, приостановлении и восстановлении сроков исковой давности. Примером пресекательного срока является срок предъявления бенефициаром требования по банковской гарантии (п. 2 ст. 374 ГК РФ).

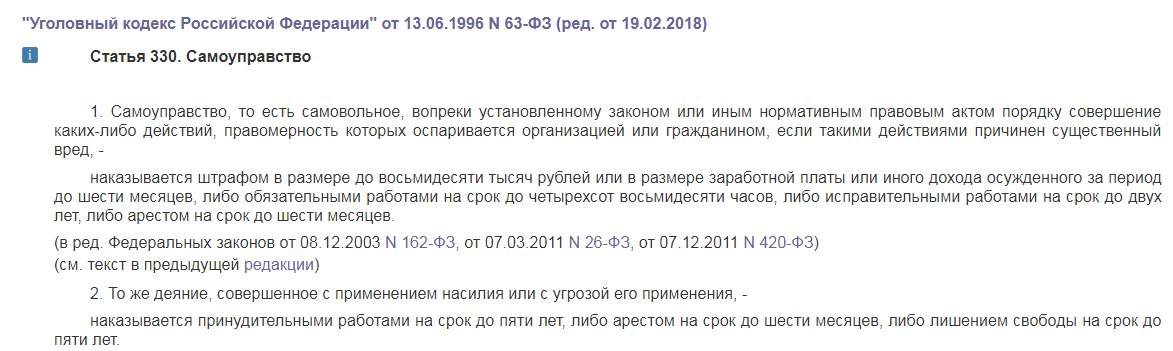

3. Из комментируемого текста статьи, во-первых, очевидна тесная связь материально-правового института исковой давности с гражданским процессуальным правом, поскольку защита нарушенного права «по иску» предполагает возбуждение искового производства в суде в результате обращения потерпевшего за судебной защитой в установленном законом порядке. По общему правилу вопрос об исковой давности и последствиях ее истечения возникает лишь в случае, когда потерпевший (истец) обращается к органам судебной власти за защитой его нарушенного субъективного права, желая с помощью государства принудить правонарушителя (ответчика) к надлежащему поведению. Возможность же защитить нарушенное право посредством допустимой самозащиты (ст. 14 ГК РФ) не подвержена действию исковой давности, хотя здесь же следует заметить, что далеко не все нарушенные права могут быть защищены самим потерпевшим.

По общему правилу вопрос об исковой давности и последствиях ее истечения возникает лишь в случае, когда потерпевший (истец) обращается к органам судебной власти за защитой его нарушенного субъективного права, желая с помощью государства принудить правонарушителя (ответчика) к надлежащему поведению. Возможность же защитить нарушенное право посредством допустимой самозащиты (ст. 14 ГК РФ) не подвержена действию исковой давности, хотя здесь же следует заметить, что далеко не все нарушенные права могут быть защищены самим потерпевшим.

Во-вторых, следует обратить внимание на то, что установленным в ст. 195 определением исковой давности охватывается срок для защиты в порядке искового производства лишь нарушенного права, при этом, как отмечается в п. 1 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 12/15 ноября 2001 г. N 15/18 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» (Бюллетень ВС РФ. 2002. N 1), под правом лица, подлежащим защите, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица. Между тем посредством предъявления исковых требований в суде возможна защита не только нарушенного субъективного права, но и не нарушенного, а лишь оспариваемого субъективного права, а также охраняемого законом интереса.

Между тем посредством предъявления исковых требований в суде возможна защита не только нарушенного субъективного права, но и не нарушенного, а лишь оспариваемого субъективного права, а также охраняемого законом интереса.

Возможность судебной защиты не только нарушенных, но и оспоренных (оспариваемых) гражданских прав предусмотрена нормами ГПК и АПК. Заметим, что ст. 12 ГК называется «Способы защиты гражданских прав», откуда следует, что речь в ней идет о способах защиты именно гражданских прав (нарушенных, оспоренных или поставленных под угрозу нарушения). О защите охраняемых законом интересов в ст. 12 ГК не упоминается, нет в ГК и специальной нормы, устанавливающей способы защиты таких интересов. Однако в нормах упомянутых выше процессуальных кодексов, а также в ст. ст. 13, 177 ГК наряду с судебной защитой прав прямо предусмотрена и возможность судебной защиты правовых интересов. Некоторые способы гражданско-правовой защиты (например, требования о признании сделки недействительной, об изменении или расторжении договора) по своему характеру и целям являются способами защиты именно правовых интересов, а не нарушенных субъективных прав.

Распространение действия норм об исковой давности на защиту оспоренных прав и правовых интересов, т.е. расширительное толкование ст. 195, недопустимо как потому, что для такого толкования и соответственно отступления от буквального смысла этой нормы нет достаточных оснований, так и потому, что институт исковой давности, несомненно, является ограничением установленного в п. 1 ст. 46 Конституции РФ права каждого на судебную защиту его прав, а такие ограничения, согласно п. 3 ст. 55 Конституции РФ, могут устанавливаться только федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо, в частности, для защиты прав и законных интересов других лиц.

Статья 195 ГК РФ. Понятие исковой давности

Статья 195 ГК РФ. Понятие исковой давностиАктуально на:

22 декабря 2020 г.

Гражданский кодекс, N 51-ФЗ | ст. 195 ГК РФ

Исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Постоянная ссылка на документ

- URL

- HTML

- BB-код

- Текст

URL документа [скопировать]

<a href=»»></a>

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

[url=][/url]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

—

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]

[скопировать]

Скачать документ в формате

Судебная практика по статье 195 ГК РФ:

- Решение Верховного суда: Определение N 305-ЭС17-1467, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация

Правительство Москвы обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. Отказывая в удовлетворении иска, суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 195, 196, 199, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), пришли к выводу о пропуске Правительством Москвы срока исковой давности по заявленным требованиям.

..

.. - Решение Верховного суда: Определение N 301-ЭС16-21432, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация

Согласно статье 195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено…

- Решение Верховного суда: Определение N 301-ЭС17-12160, Судебная коллегия по экономическим спорам, кассация

Признавая пропущенным срок исковой давности, суды, руководствуясь положениями статей 181, 195, 199, 200 Гражданского кодекса и статьей 79 Закона об акционерных обществах, исходили из того, что об оспариваемых действиях квалифицированных как единая сделка по распоряжению валютными средствами истцу должно было стать известно при проведении очередных общих собраний акционеров.

..

..

Изменения документа

Постоянная ссылка на документ

- URL

- HTML

- BB-код

- Текст

URL документа [скопировать]

<a href=»»></a>

HTML-код ссылки для вставки на страницу сайта [скопировать]

[url=][/url]

BB-код ссылки для форумов и блогов [скопировать]

—

в виде обычного текста для соцсетей и пр. [скопировать]

[скопировать]

Скачать документ в формате

Составить подборку

Анализ текста

Идет загрузка…

ГК РФ | Trans-Lex.org

Принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. и 22 сентября 1995 г., с изменениями, внесенными 20 февраля и 12 августа 1996 г. и 24 октября 1997 г.

1. Сделка, для которой письменная (простая или нотариальная) форма имеет не установлено законом или соглашением сторон, может быть заключено устно.

2. Если иное не установлено соглашением сторон, все сделки, которые должны совершать сами заключившие их, могут быть заключены в устной форме, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы. форма которого влечет их недействительность.

форма которого влечет их недействительность.

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, по соглашению сторон могут быть совершены в устной форме, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее заключения.

2. В случае признания сделки недействительной каждая из сторон обязана вернуть другой стороне все, что было получено по сделке, а в случае невозможности вернуть полученное в натуре (в том числе, если полученное выраженное в использовании имущества, выполненных работ или оказанных услуг), для возмещения его стоимости в деньгах, если законом не предусмотрены иные последствия недействительности сделки.

3. Если из содержания оспариваемой сделки следует, что она может быть прекращена только в будущем, суд, признав сделку недействительной, прекращает ее действие в будущем.

Сделка, заключенная с целью, заведомо противоречащей основополагающим принципам правопорядка или морали, недействительна.

Когда обе стороны такой сделки имеют намерение — в случае совершения сделки обеими сторонами — все полученное ими по сделке должно быть возвращено в доход Российской Федерации, а в случае исполнения сделки: по сделке одной стороной все полученное подлежит взысканию в доход Российской Федерации от другой стороны и все причитающееся с нее первой стороне в качестве компенсации полученной суммы.

Когда только одна сторона такой транзакции имеет намерение, все, что получено ею по транзакции, должно быть возвращено другой стороне, и все, что получено последней или причитающееся ей в качестве компенсации за выполненную, должно быть возмещено в доход Российская Федерация.

1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) на основании доверенности на основании доверенности, указания закона или акта уполномоченного государственного органа или агентства местное самоуправление непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого лица.

Власть также может проявляться из ситуации, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и др.).

2. Лица, действующие, хотя и в других интересах, но от своего имени (коммерческие посредники, администраторы банкротства, исполнители в случае наследования и другие), а также лица, уполномоченные вступать в переговоры относительно возможных будущих сделок, не являются представителями.

3. Представитель не вправе совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично.Он также не может заключать такие сделки в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением случаев коммерческого представительства.

4. Не допускается заключение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть заключена только лично, а также иных сделок, предусмотренных законом.

1. При отсутствии полномочий действовать от имени

статья 196 Гражданского кодекса. Общий срок исковой давности

На сегодняшний день невозврат кредитов и долгов — острая проблема нашего общества. Потеря работы, снижение заработной платы, болезнь — все это может привести к задержке обязательных выплат. Как следствие — звонки инкассаторов, сотрудников банка. Голос, как правило, серьезный, настойчивый, уверенный. Однако многие из них сознательно не озвучивают одну важную норму закона — срок давности (ст. 196 ГК РФ). Попробуем пояснить основные моменты в этой статье.

Потеря работы, снижение заработной платы, болезнь — все это может привести к задержке обязательных выплат. Как следствие — звонки инкассаторов, сотрудников банка. Голос, как правило, серьезный, настойчивый, уверенный. Однако многие из них сознательно не озвучивают одну важную норму закона — срок давности (ст. 196 ГК РФ). Попробуем пояснить основные моменты в этой статье.

Каков общий срок исковой давности (ГК РФ)

Срок давности (далее мы будем использовать аббревиатуру LED) означает только одно — у кредитора закончился срок, когда он может законно обратиться в суд с требованием погасить долг.На это уходит 3 года. После этого любые угрозы коллекционеров «засудить», «арестовать имущество», «развести за мошенничество» останутся только на словах. К должнику, взявшему ссуду по его банковским документам, мошенничество вообще не относится. Об этом, к сожалению, некоторые не знают, и коллекционеры и сотрудники умело пользуются таким «пугалом».

Другое дело — подавать в суд и арестовать имущество, конечно через судебных приставов. Именно для предотвращения таких проблем необходимо знать нормы права — это статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.Там написано, по истечении какого времени можно юридически не платить по обязательствам. Но для этого сначала нужно понять, с какого времени нужно отсчитывать три года? Давайте рассмотрим это подробнее.

Именно для предотвращения таких проблем необходимо знать нормы права — это статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации.Там написано, по истечении какого времени можно юридически не платить по обязательствам. Но для этого сначала нужно понять, с какого времени нужно отсчитывать три года? Давайте рассмотрим это подробнее.

Определение срока давности

Юристы часто обманывают себя и многих граждан. Статья 196 ГК РФ понятна, светодиод определяется. Однако с какой точки нужно отсчитывать? Для профессионалов есть три разных точки зрения:

- С момента окончания срока кредитного договора.

- Со дня, когда лицо перестало платить по обязательствам.

- С момента попытки кредиторов установить контакт с должником (телефонные звонки, почтовая переписка и т. Д.).

Попробуем разобраться с точки зрения закона

Итак, нормы права позволяют понять, что ток СИД начинается со дня, когда кредитор узнал о нарушении своего права. Однако есть другая норма. Для обязательств со сроком исполнения светодиодный индикатор начинается с момента окончания этих обязательств.Вот основная проблема в толковании верховенства закона.

Для обязательств со сроком исполнения светодиодный индикатор начинается с момента окончания этих обязательств.Вот основная проблема в толковании верховенства закона.

Комментарий к закону

Как известно, кредитные договоры имеют срок исполнения обязательств. Некоторые утверждают, что это указано в законе при определении светодиода. Напомним, общие основания дает статья 196 ГК РФ, а перечисленные сейчас нормы закреплены в статье 200 ГК РФ.

Пример определения периода

Моделируем условную ситуацию.Иванов взял кредит 10 сентября 2016 года сроком на 5 лет. Выплаты прекратились 15 ноября 2016 года. Кредитный договор определяет конец обязательств. Следовательно, светодиод загорается после его погасания. В этом примере банк имеет право подать иск до 10 сентября 2024 года (контракт на 5 лет + 3 — срок давности).

Однако суды, судя по приговорам, так не считают. Банк вправе досрочно расторгнуть договор, если не оплатит обязательства.Это записано во всех кредитных договорах. Ежемесячные платежи также относятся к обязательствам с периодом (месяцем). Это означает, что если гражданин 15 ноября 2016 года не оплатил свои обязательства, то банк вправе досрочно обратиться в суд и вернуть деньги. Таким образом, срок давности применяется судами с момента, когда гражданин должен был уплатить очередную ежемесячную сумму.

Ежемесячные платежи также относятся к обязательствам с периодом (месяцем). Это означает, что если гражданин 15 ноября 2016 года не оплатил свои обязательства, то банк вправе досрочно обратиться в суд и вернуть деньги. Таким образом, срок давности применяется судами с момента, когда гражданин должен был уплатить очередную ежемесячную сумму.

Позиция Верховного суда

Такая же позиция и в Верховном суде.Светодиод начинает рассчитываться отдельно для каждого платежа. Вернемся к нашему примеру. Банк подал заявление о возврате всей суммы кредита 20 декабря 2019 года. Статья 196 ГК РФ в этом случае юридически освобождает должника от уплаты. Но если банк предъявляет иск о выплате суммы ежемесячных платежей, срок которой еще не истек, то в этом случае необходимо произвести выплату кредитору через суд. Сумма основного долга будет уменьшена на три платежа с сентября по декабрь 2016 года, так как они были прекращены.Остальную сумму необходимо будет вернуть по решению суда.

Сказал — надо платить?

Особый интерес представляет точка зрения, когда срок исковой давности аннулируется в ходе телефонного разговора между кредитором и должником. Он основан на якобы признании права обязанности последним, что дает основание для прерывания срока давности. После этого начинается отсчет трех лет. Однако суды не согласны с такой интерпретацией.

Он основан на якобы признании права обязанности последним, что дает основание для прерывания срока давности. После этого начинается отсчет трех лет. Однако суды не согласны с такой интерпретацией.

Не знаете закона — платите всю сумму

Предупреждаем, что сам суд не вправе применять срок давности. Если банк подает иск даже по истечении десятилетнего периода, когда истекал срок контракта, суд должен рассмотреть иск и принять положительное решение. Только ходатайство ответчика о применении срока давности дает суду право отклонить иск кредиторов. Это означает, что незнание хотя бы одной нормы права может обернуться круглой суммой.Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности.

Однако бывают случаи, когда решение принимается без участия должника. О них он узнает в лучшем случае на почте. В худшем — с изъятием имущества и блокировкой векселей судебными приставами.

В этом случае для подачи апелляционной жалобы необходимо будет подать заявление о сроке исковой давности. Для этого сначала необходимо рассчитать дату подачи, потому что очень часто люди узнают о судебных решениях после того, как пропустили все юридические условия для апелляции.Алгоритм действий будет:

Для этого сначала необходимо рассчитать дату подачи, потому что очень часто люди узнают о судебных решениях после того, как пропустили все юридические условия для апелляции.Алгоритм действий будет:

- Определение типа судебного решения (заочное, обыкновенное, судебное).

- Восстановление сроков подачи жалобы, возражений.

- Отменить решение.

Жалоба или возражение подается вместе с заявлением о восстановлении срока. Неадекватное уведомление сторон, как правило, является уважительным поводом для восстановления.

Окончание срока исковой давности не освобождает от уплаты пошлины

Следует отметить, что окончание трехлетнего срока для требования исполнения обязательств через суд не освобождает от самого долга.То есть гражданина никто не прощает. Суд может и дальше требовать сумму долга. Однако в качестве аргументов необходимо указать следующие аргументы: «Имейте совесть», «Пожалуйста, дайте нам деньги» и т. Д. Любое действие, выходящее за рамки закона, автоматически может сделать из кредитора преступником. Единственный законный способ власти «выбить» деньги — только через судебных приставов. Однако это можно сделать только в судебном порядке. Если вы пропустите срок давности, а также при грамотной защите, такая опция может быть недоступна.

Единственный законный способ власти «выбить» деньги — только через судебных приставов. Однако это можно сделать только в судебном порядке. Если вы пропустите срок давности, а также при грамотной защите, такая опция может быть недоступна.

Заключение

В заключение хочу сказать, что вам не нужно быть профессиональным юристом, чтобы отстаивать свои права. Иногда знание одного или двух законов может быть очень полезным. Разобранная нами правовая норма (срок давности по дебиторской задолженности) не требует особых усилий для понимания. Однако это может сэкономить много денег.

Долги, конечно, отдавать надо. Мы не призываем их отказываться. Однако бывают разные ситуации. Иногда возникают различные непредвиденные ситуации, когда заемщик физически не может заплатить.Он обращается в банк с просьбой реструктурировать долг. Кредитная организация не сразу идет на уступки. И только тогда, когда люди отказываются платить, они предлагают разные способы.

Предоставление денег под проценты — это застрахованная коммерческая деятельность. Нельзя забывать, что отказ от долгов — это не личное оскорбление собственника, это издержки производства. Взыскание долгов на законных основаниях — один из аспектов этой работы.

Нельзя забывать, что отказ от долгов — это не личное оскорбление собственника, это издержки производства. Взыскание долгов на законных основаниях — один из аспектов этой работы.

Для заемщиков допустим, что если банк больше не имеет права требовать долг через суд, кредитная история будет испорчена.Не забывайте об этом. В жизни могут быть разные ситуации, когда деньги могут снова понадобиться, но их никто не даст.

p >>Российско-американских отношений: возможен ли прорыв?

Отношения между Россией и США имеют довольно длительную историю, юридически зарегистрировавшись в 1807 году. Развитие отношений между двумя странами пережило разные периоды: от откровенно дружественных в XIX — начале XX веков до конфронтационных во втором. половина ХХ века.

Коренной перелом в отношениях происходит после распада СССР. На рубеже XX-XXI веков наибольшее количество споров и разногласий вызывают российско-американские отношения. Попробуем дать объективную оценку отношениям между Россией и США на современном этапе.

1. «Новые» Россия и США

Распад Советского Союза полностью перекроил геополитическую карту Евразии, создав на пространстве СССР множество новых независимых республик.

Россия, однако, была единственной страной-правопреемницей СССР, которая получила все честь и пороки Советской Империи, включая ядерное оружие, пограничные вопросы и долги.

Политические, экономические, социальные условия и возможности «новой» России разительно отличались от тех, которыми обладал СССР, что отразилось на военно-политическом и экономическом ослаблении государства.

Конец противостояния двух радикально противоположных идеологических систем (социализма и капитализма) уступил место тотальному господству США.

Политическая элита России начала 1990-х годов, вдохновленная процессом либерализации экономической системы и демократизации государства, с надеждой смотрела на Запад в целом и США в частности. Все внешнеполитические концепции России в начале 1990-х годов ставили в приоритет отношения с Западом.

Это связано с тем, что в плане демократизации и деидеологизации международных отношений США выразили готовность поддержать молодую демократию.

В России рассчитывают, что США помогут молодой нации занять достойное место в кругу развитых индустриальных демократий. Равноправное партнерство с ними должно было компенсировать экономические, идеологические и политические издержки, которые воспринимаются как «жертвы» и односторонние уступки Российской Федерации на пересечении провозглашенного западным «перехода к демократии» [1].

Действительно, в ближайшее время Россия примет МВФ и Всемирный банк, Россия предоставила кредиты и финансовую поддержку от США и других международных финансовых институтов.

Однако России пришлось заплатить высокую цену за «актуальность» на Западе, России пришлось отказаться от самостоятельной внешней политики и экономического сотрудничества с традиционными партнерами в нескольких регионах мира (в первую очередь, Ближний Восток, некоторые страны Латинской Америки, государства Африки. ).

).

Кроме того, ликвидация военного присутствия в нашей стране ослабила престиж страны как великой державы.

В этот период США и их союзники начинают активно осваивать постсоветское геополитическое пространство, используя собственное экономическое и военно-политическое преимущество.

Оказывая экономическую помощь России, США четко понимали, что это делается в первую очередь в интересах США. Причин тому несколько: во-первых, структура российской экономики помогла предотвратить социальный взрыв, а во-вторых, последовавший за этим социальный взрыв мог быть результатом потери контроля над руководством страны над ядерным оружием, что США был крайне заинтересован, в-третьих, экономическая помощь усилила проамериканские позиции в российских политических кругах.

В этот период США начинают активно расширять собственное военно-политическое пространство. После ликвидации в 1991 г. АТС в Европе остается единственным военно-политическим блоком НАТО.

Россия заявила на словах, что НАТО не будет расширяться на восток. В США, понимая озабоченность России по усилению позиций НАТО, разработана программа «Партнерство во имя мира», которая предусматривала временное сотрудничество без полноправного членства.

В США, понимая озабоченность России по усилению позиций НАТО, разработана программа «Партнерство во имя мира», которая предусматривала временное сотрудничество без полноправного членства.

В этих условиях Россия снова пошла на Запад, ускорив вывод войск из Центральной и Восточной Европы, и расширение НАТО до границ России действительно было лишь вопросом времени.

Несмотря на подписание в 1997 г. «Основополагающего акта Россия-НАТО», который предполагал взаимное доверие и понимание по всем политическим вопросам, Североатлантический союз начинает военную операцию против Югославии без учета позиции России. Кроме того, в апреле 1999 года НАТО объявило «первую волну» расширения (присоединение Польши, Чехии и Венгрии к НАТО), соответственно, предусматривающее дальнейшее продвижение на Восток.

Билл Клинтон довольно откровенно охарактеризовал отношения Россия-НАТО в то время: «Русские выходят из этой сделки, потому что мы предлагаем им возможность сесть в одной комнате с НАТО и присоединиться к нам, когда мы все согласны.Но они не могут удержать нас от действий, с которыми не согласны, и могут выразить свое недовольство только выходом из комнаты. Второе преимущество для них — обещание не размещать наши вооруженные силы на территории своих бывших, а теперь и наших союзников до тех пор, пока однажды утром мы не проснемся и не передумаем »[2].

На самом деле, однако, Клинтон не сказал ничего нового. Тогда весь мир привык, что независимо от двусторонних соглашений США будут действовать в первую очередь в своих национальных интересах.Так было в первое десятилетие российско-американских отношений. Любые политические шаги администрации Клинтона соответствовали «Стратегии вовлечения и демократического расширения», которая предусматривала создание «свободного мира», который будет избавлен от давления «бюрократии» ООН, которая обеспечила Для свободного доступа всех членов международного сообщества (в первую очередь США) к ресурсной базе планеты Россия была крайне заинтересована.

2. Отношения России и США в начале ХХ I век

В новом тысячелетии смена руководства в России и США ускорила обновление внешнеполитических курсов в каждой из стран.

После событий 11 сентября 2001 г. в российско-американских отношениях наступает перманентное потепление, связанное с признанием существования общих угроз перед лицом терроризма.Россия присоединяется к коалиции против терроризма, поддерживая США и их союзников в Афганистане. Фактически, однако, Афганистан станет единой точкой взаимного согласия.

Политика Дж. У. Буша в отношении России была крайне противоречивой. В 2002 г. была принята совместная Декларация о «новых стратегических отношениях» между странами, что позволило руководству России рассчитывать на улучшение отношений с США. Руководство Российской Федерации пошло на беспрецедентные односторонние уступки, отказавшись от военного присутствия во Вьетнаме, а также закрыв станцию слежения на Кубе.

Однако американская администрация довольно быстро выдвигает концепцию формирования «оси зла» стран-изгоев, подстраиваясь под односторонний выход из Договора по ПРО 1972 года.

В 2002 году Вашингтон подписывает Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (вроде), однако этот Договор не предусматривал приоритета для Российской Федерации по проблемам противоракетной обороны и оружия в космосе.

Обострение отношений между Россией и США было спровоцировано также операцией США в Ираке, которую Россия изначально считала необоснованной и нескромной.

Таким образом, Вашингтон фактически проигнорировал уступки, на которые Россия не ответила взаимностью.

В 2004 году, чтобы повысить эффективность национальной системы противоракетной обороны, правительство США объявляет, что ее передовые элементы будут размещены за пределами американского континента, что, следовательно, не могло устроить Россию из-за того, что потенциальная ракета США напрямую угрожает стратегические силы страны [2].

Фактически, проблема противоракетной обороны является серьезным камнем преткновения в отношениях между Россией, США и НАТО, у которых фактически нет общей основы для ее решения.

Путем ракет в Европе и на Дальнем Востоке США пытаются создать систему обороны своей страны, которая обеспечивала бы безопасность на дальних подступах, блокируя потенциал всех возможных стратегических ядерных сил.

В таких условиях США готовы сократить собственные затраты на ОМП, перераспределив частные средства на разработку высокоточного оружия, системы противоракетной обороны и разработку обычных вооружений.

В 2007 году министр обороны США Роберт Гейтс заявил о необходимости «быть готовым к вооруженному столкновению с Россией», что привело к резкой критике внешней политики США со стороны Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности [3].

Кроме того, обострилось противостояние на постсоветском пространстве между США и Россией. Администрация Буша всячески способствовала распространению различных интеграционных процессов на пространстве СНГ, предотвращая появление евразийского гегемона, угрожающего национальной безопасности Соединенных Штатов.

Вашингтон, действуя в основном через неправительственные организации, внес значительный вклад в «оранжевые революции», которые прошли в ряде постсоветских стран.

Именно в этот период в кругах НАТО начинают обсуждаться перспективы членства Украины и Грузии в Альянсе.

Такое развитие событий не способствовало улучшению отношений между Россией и США, которые к 2008 году находились в очень запутанном состоянии.

3. «Перезагрузка» российско-американских отношений

Разработанная в начале президентства Дмитрия Медведева новая Концепция внешней политики гласит, что США остаются для России одним из главных приоритетов, определенных глобальной военно-политической и экономической повесткой дня.

Желательным вектором развития российско-американских отношений назван переход от «стратегического соперничества» к «стратегическому партнерству» [4].

Однако поддержка американцами грузинской агрессии против миротворцев и гражданского населения в Южной Осетии привела к фактическому замораживанию отношений между Россией и США в последние месяцы президентства Буша.

Осенью 2008 года президент США Барак Обама объявляет о пересмотре внешней политики Дж.Администрация Буша Буша, в том числе по отношению к России.

Инициатива Америки по «перезагрузке» русско-американских нашла положительный отклик в России. На первой встрече президенты России и США приняли «Совместную декларацию об общих рамках российско-американских отношений», которая была направлена на полное сотрудничество.

Кроме того, Россия и США могут подписать и ратифицировать Договор «Старт-3» и договориться о транзите невоенных грузов НАТО через территорию России.

Но постепенно перманентная эйфория в реальности начинает утихать. Приезд Барака Обамы в Белый дом символизировал лишь симуляцию перемен.

По сути, США не отступают от своих концептуальных основ обеспечения национальной безопасности и внешней политики.

Россия может вести переговоры с США по вопросам, по которым ясен консенсус: международный терроризм, борьба с незаконным оборотом наркотиков, борьба с глобальными вызовами и угрозами, сокращение вооружений.

Однако стратегические вопросы остаются открытыми:

- Расширение НАТО.В 2009 году НАТО переходит на другое расширение, принимая в Альянс Албанию и Хорватию. В мае 2012 года на саммите НАТО в Чикаго будет принято решение о дальнейшем расширении альянса за счет стран южной Европы и, возможно, Грузии.

- Система противоракетной обороны. На современном этапе завершен первый этап установки системы противоракетной обороны в Европе. Россия до сих пор не получила никаких юридических гарантий на то, что ПРО не направлена. Кроме того, технические характеристики поражающих элементов ПРО явно занижены официальными источниками, о чем свидетельствуют многочисленные испытания ракет и ракет-носителей.

- Также назревает конфликт о создании аналогичных элементов ПРО на Дальнем Востоке.

- Проблема обычных вооружений и стратегической авиации. В Североатлантическом союзе действует активный военный контингент от Западной Европы до Восточной Европы. За последние несколько лет модернизировано несколько баз НАТО на границах России, стратегическая авиация НАТО увеличилась на 20%.

- Проблема постсоветского пространства. США пытаются ослабить роль России в Центральной Азии и на Южном Кавказе.

Краткий обзор российско-американских отношений за последние двадцать лет показал, что на самом деле отношения развиваются синусоидально, когда некоторое улучшение сменяется глубоким кризисом взаимопонимания.

На данном этапе ситуация может ухудшиться. Из-за того, что указанные различия становятся достаточно очевидными, ситуация усугубляется экономическими потрясениями и действиями США на Ближнем Востоке. Если ливийский вопрос в прошлом, сирийский и иранский вопросы набирают обороты.Развитие ситуации в этих странах может изменить не только парадигму российско-американских отношений, но и глобальную политическую конъюнктуру.

Список источников и литературы:

1,2,4) Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации, МИД, 2010 г.

3) Печатнов В.О., Маныкин А.С. История внешней политики США / — М .

Понятие исковой давности

Понятие исковой давности ..

.. ..

..