Несовершенен и нуждается в доработке

Законопроект № 1131006-6 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона “О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерацииˮ (в части исчисления сроков исковой давности)» был внесен Правительством РФ, рассмотрен Госдумой в третьем чтении 16 декабря 2016 г. и передан на утверждение в Совет Федерации.

Статьей 1 проекта предлагается установить, что десятилетние сроки, предусмотренные п. 1 ст. 181, п. 2 ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ в редакции Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», начинают течь не ранее 1 сентября 2013 г.

Статьей 2 законопроекта устанавливается, что лица, которым до вступления в силу проектируемого федерального закона судом было отказано в удовлетворении исковых требований в связи с истечением десятилетних сроков, предусмотренных указанными нормами ГК РФ, вправе обжаловать судебные акты в порядке и сроки, установленные процессуальным законодательством Российской Федерации.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что он направлен на реализацию Постановления Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2016 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений части 9 статьи 3 Федерального закона “О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерацииˮ в связи с жалобой гражданина Е.В. Потоцкого».

На мой взгляд, законопроект несовершенен и нуждается в доработке в связи со следующим.

1. Исчисление сроков, установленных п. 1 ст. 181, п. 2 ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ с 1 сентября 2013 г., приведет к нарушению баланса интересов сторон судебного разбирательства. Установление указанной минимальной начальной даты исчисления данного десятилетнего срока не отвечает целям института исковой давности.

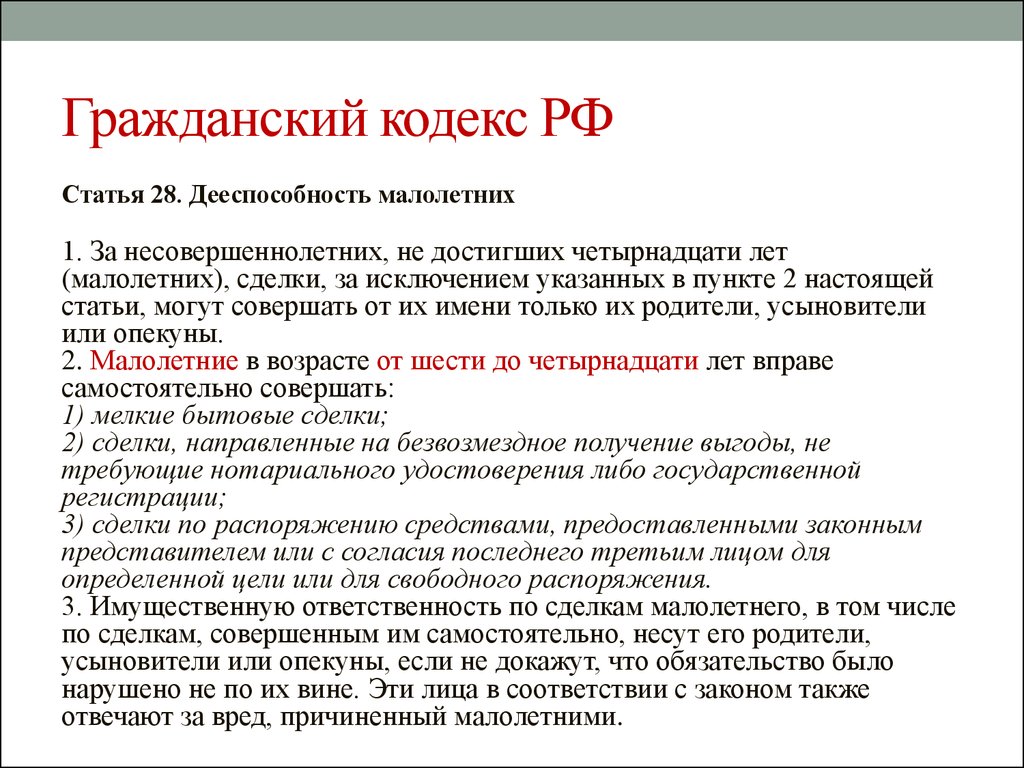

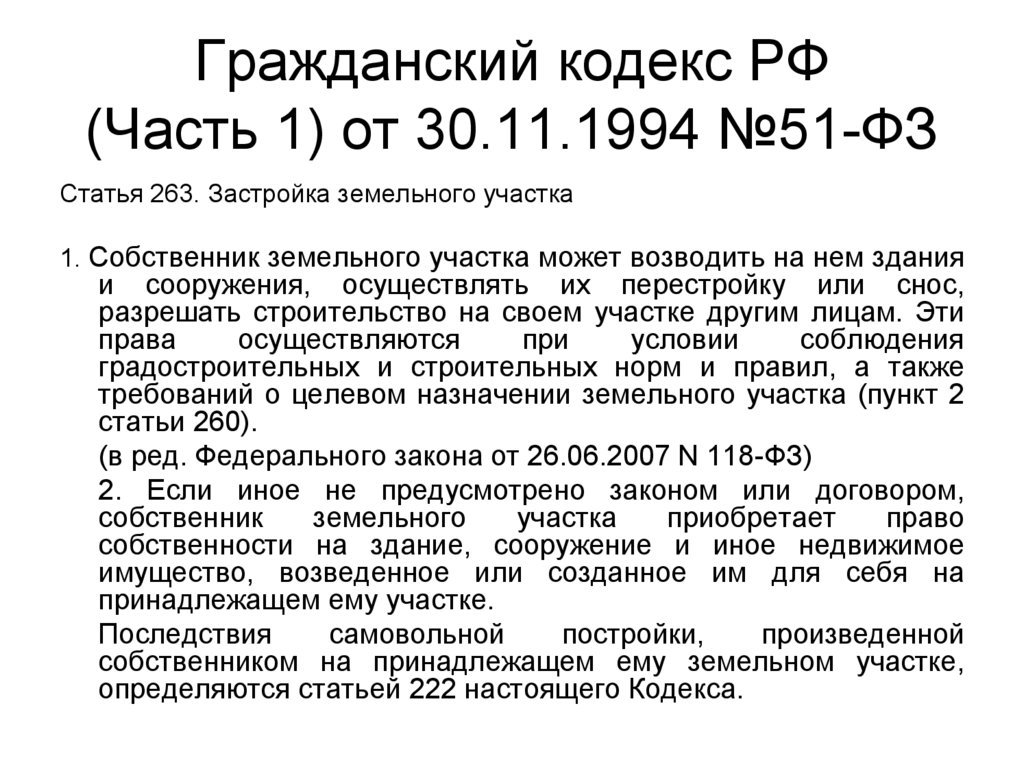

Пунктом 1 ст. 181 ГК РФ устанавливает, что срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (п.

3 ст. 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, – со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десяти лет со дня начала исполнения сделки.

3 ст. 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, – со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой давности для лица, не являющегося стороной сделки, во всяком случае не может превышать десяти лет со дня начала исполнения сделки.В соответствии с положениями п. 2 ст. 196 ГК РФ срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

При этом п. 2 ст. 200 ГК РФ устанавливает, что по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десяти лет со дня возникновения обязательства.

При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десяти лет со дня возникновения обязательства.

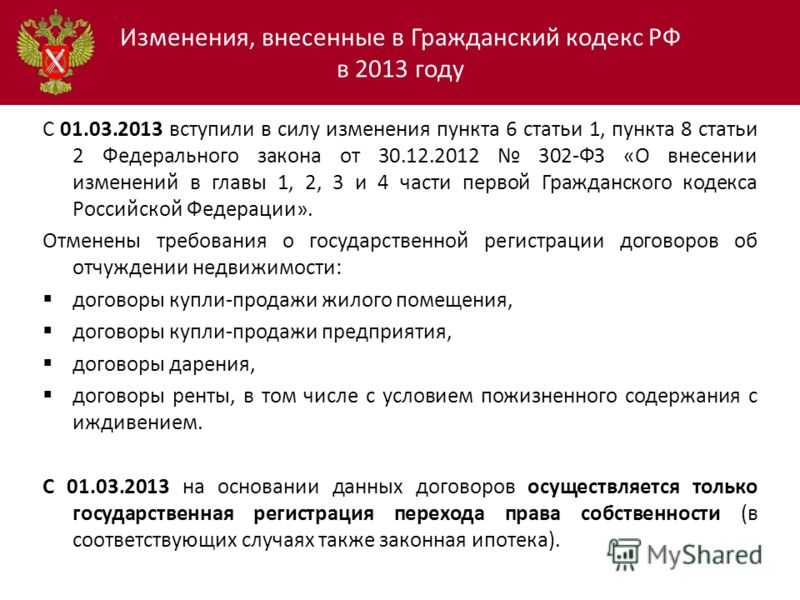

Действующая редакция ч. 9 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что установленные положениями ГК РФ (в редакции указанного федерального закона) сроки исковой давности и правила их исчисления применяются к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 г.

Из текста Постановления Конституционного Суда РФ от 15 февраля 2016 г. №3-П следует, что предметом рассмотрения по данному делу являлась ч. 9 ст. 3 указанного закона в той мере, в какой на ее основании решается вопрос о применении к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 г., положения абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ о том, что срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня возникновения обязательств, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования.

200 ГК РФ о том, что срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня возникновения обязательств, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования.

Как следует из текста указанного постановления, Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что заявитель, будучи кредитором по обязательствам, возникшим до вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», срок исполнения которых был определен моментом востребования, и действуя, исходя из установленной в п. 5 ст. 10 ГК РФ презумпции, разумно и добросовестно, лишился возможности защитить свои права в судебном порядке, поскольку фактически новым нормам была придана обратная сила.

Между тем, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, придание обратной силы закону – исключительный тип его действия во времени, использование которого относится к прерогативе законодателя.

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что введение федеральным законодателем правила о том, что сроки исковой давности по обязательствам, сроки исполнения которых не определены или определены моментом востребования, применяются к требованиям, сроки предъявления которых не истекли до 1 сентября 2013 г., нарушает конституционные предписания, поскольку лишает участников гражданского оборота, которые состоят друг с другом в длительных (более десяти лет) договорных обязательственных правоотношениях, права на судебную защиту.

С учетом даты официального опубликования Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» федеральный законодатель предоставил участникам соответствующих гражданских правоотношений, в том числе правоотношений, возникших задолго до введения нового регулирования, менее четырех месяцев для адаптации к изменившимся нормативным условиям защиты нарушенного права.

Данный срок не может расцениваться как достаточный по своей продолжительности переходный период для адаптации к новым правилам и реализации – до введения в действие нового регулирования – кредитором своих прав с учетом требований гражданского законодательства, а также условий, касающихся исполнения обязательства, которые могли быть предусмотрены в законе или договоре. Так, согласно абз. 2 п. 1 ст. 810 ГК РФ в случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Кроме того, договором может быть предусмотрен достаточно длительный срок, по истечении которого должник, получивший требование кредитора об исполнении, должен такое исполнение произвести. Только после предъявления требований к должнику и неисполнения им обязательства право кредитора оказывается нарушенным, а соответственно, в его распоряжении остается еще менее продолжительный срок, в течение которого он должен обратиться в суд в установленном порядке за защитой нарушенного права, до вступления в силу нового правового регулирования, притом что общий срок исковой давности, который предоставляется кредитору для защиты его нарушенного права, составляет три года.

В результате распространения действия нового порядка определения начала течения срока исковой давности по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, на правоотношения, возникшие до принятия вышеупомянутого закона, кредитор, предъявивший к должнику через два месяца после опубликования данного закона требования об исполнении существовавших между сторонами более десяти лет обязательств, срок исполнения которых определен моментом востребования, при наличии соответствующего заявления стороны спора не имеет возможности защитить в судебном порядке свои нарушенные права.

В резолютивной части указанного постановления Конституционного Суда РФ значится:

«Признать часть 9 статьи 3 Федерального закона “О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерацииˮ не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 17 (части 1 и 3), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 46 (часть 1) и 55 (часть 3), в той мере, в какой на ее основании решается вопрос о применении к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 года, положения абзаца второго пункта 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации о том, что срок исковой давности не может превышать десяти лет со дня возникновения обязательств, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования».

Таким образом, указанное постановление касается только сроков исковой давности по обязательствам, в отношении которых соблюдаются одновременно следующие условия:

1) сроки их исполнения не определены или определены моментом востребования;

2) сроки исковой давности по ним были определены ранее действовавшей редакцией ГК РФ;

3) сроки исковой давности по ним не истекли до 1 сентября 2013 г.

В указанном постановлении отмечено, что сказанное в мотивировочной части не исключает право федерального законодателя внести коррективы в переходные положения Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», установив – с учетом даты вступления в силу настоящего постановления –

2 п. 2 ст. 200 ГК РФ в новой редакции установленный им десятилетний срок для защиты нарушенного права истек, может, в частности, предъявив требования об исполнении обязательства в судебном порядке, рассчитывать на получение эффективной судебной защиты.

2 п. 2 ст. 200 ГК РФ в новой редакции установленный им десятилетний срок для защиты нарушенного права истек, может, в частности, предъявив требования об исполнении обязательства в судебном порядке, рассчитывать на получение эффективной судебной защиты.Под разумным сроком в контексте Постановления № 3-П понимается срок, после вступления в силу закона, достаточный для предъявления кредитором требования об исполнении и подаче иска с учетом всех возможных формальностей, предусмотренных законом и договором.

На мой взгляд, предложенная в законопроекте № 1131006-6 редакция ч. 9 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» не устанавливает такой разумный срок (или переходный период).

После дополнения, как предложено в законопроекте, указанная норма будет звучать следующим образом:

«Установленные положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона) сроки исковой давности и правила их исчисления применяются к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 года.

Десятилетние сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 181, пунктом 2 статьи 196 и пунктом 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года».

Таким образом, новая редакция данной нормы сохраняет де-факто обратную силу изменений законодательства, но делает исключение для нее в части момента начала исчисления десятилетнего срока.

Как отметил Конституционный Суд РФ, институт исковой давности имеет целью упорядочить гражданский оборот, создать определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинировать их участников, способствовать соблюдению договоров, обеспечить своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для принудительной защиты нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению охраняемых законом прав и интересов ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть необходимость собирания и сохранения значимых для рассмотрения дела сведений и фактов; применение судом по заявлению стороны в споре исковой давности защищает участников гражданского оборота от необоснованных притязаний и одновременно побуждает их своевременно заботиться об осуществлении и защите своих прав.

С учетом этого законодательное предоставление отсрочки еще на десять лет, начиная с 1 сентября 2013 г., для реализации права на судебную защиту по длящимся отношениям не отвечает указанным целям института исковой давности.

Более того, распространение правила о начальной точке отсчета срока исковой давности не ранее указанной даты на требования лица, не являющегося стороной сделки, о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной, а также на положения об общем сроке исковой давности представляется неразумным и создает угрозу нарушения баланса интересов сторон судебного разбирательства.

Кроме того, исчисление момента начала упомянутых десятилетних сроков с даты не ранее 1 сентября 2013 г. неправильно с точки зрения юридической техники, так как начальная точка их исчисления уже определена в ГК РФ конкретными событиями, имеющими конкретную дату – начало исполнения оспариваемой сделки, момент нарушения права, момент предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, момент окончания срока, предоставляемого для исполнения требования.

Как альтернатива мне видятся следующие варианты.

1) Дополнить ч. 9 ст. 3 Федерального закона «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» оговоркой о том, что десятилетний срок, предусмотренный абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ, не применяется к требованиям из обязательств, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования, возникших ранее 1 сентября 2016 г.

2) Вместо минимальной начальной даты исчисления десятилетнего срока (1 сентября 2013 г.) ввести переходный период, начинающийся 1 сентября 2013 г., (например, три года). В течение переходного периода могут быть заявлены требования из обязательств, сроки исполнения которых не определены или определены моментом востребования, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 г.

2. Порядок оспаривания, предусмотренный ст. 2 законопроекта, не соответствует процессуальному законодательству.

2 законопроекта, не соответствует процессуальному законодательству.

Статьей 2 проекта устанавливается, что лица, которым до вступления в силу проектируемого федерального закона судом было отказано в удовлетворении исковых требований в связи с истечением десятилетних сроков, предусмотренных п. 1 ст. 181, п.2 ст. 196 и п. 2 ст. 200 ГК РФ, вправе обжаловать судебные акты в порядке и сроки, установленные процессуальным законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем АПК РФ и ГПК РФ не предусматривают такого основания для обжалования или пересмотра судебных актов, как придание закону обратной силы, поскольку в этом случае отсутствует факт неправильного применения закона.

Наиболее близко для пересмотра судебных актов, принятых на основании закона, который впоследствии изменен с приданием ему обратной силы, подходит институт пересмотра судебных актов по новым обстоятельствам.

Так, например, п. 3 ч. 3 ст. 311 АПК РФ устанавливает, что признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ, является основанием для пересмотра решения суда по новым обстоятельствам.

Однако и данный институт не может быть применен для этих целей в связи с отсутствием в перечне новых обстоятельств, предусмотренных АПК РФ и ГПК РФ, отмены или изменения закона с приданием этой отмене или изменению обратной силы.

Таким образом, для реализации данной статьи потребуются соответствующие изменения процессуального законодательства.

Что изменится с новым постановлением Пленума ВС

Фото с сайта www.supcourt.ru

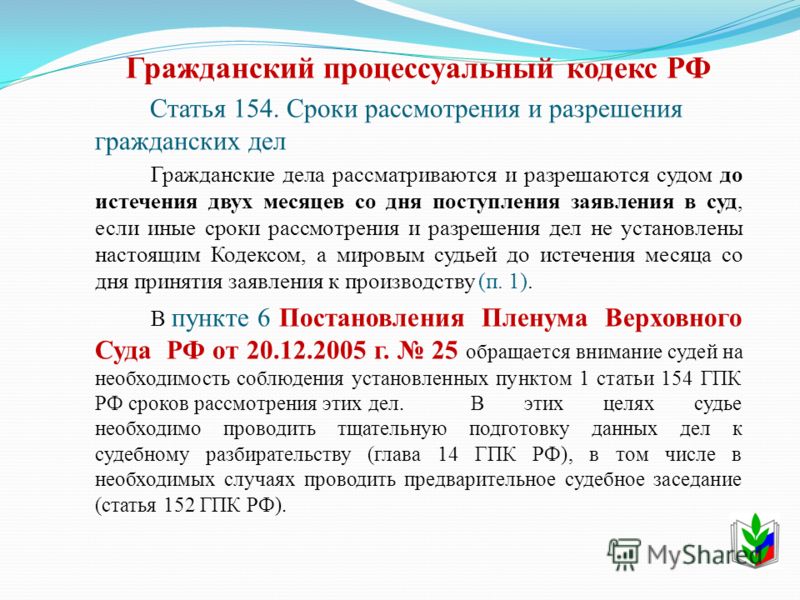

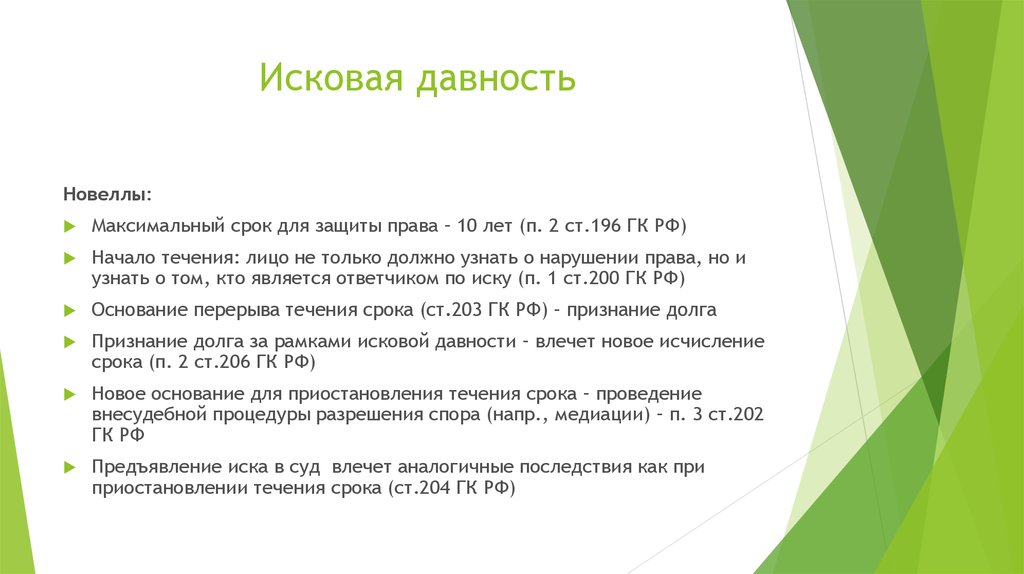

В распоряжение редакции «Право.Ru» попал новый проект постановления Пленума Верховного суда, который рассмотрят во вторник, 22 сентября. В проекте говорится, что максимальный срок давности теперь может применяться почти ко всем делам, объясняется, когда начинает течь исковая давность в разных случаях, и определяется, что датой обращения в суд может считаться день подачи заявления через интернет.

На следующей неделе Пленум Верховного суда РФ рассмотрит проект постановления, которое регламентирует применение судами норм ГК РФ, касающихся сроков исковой давности. Он же, как сообщается на страничке высшего суда в Facebook, обсуждался на первом осеннем заседании Научно-консультативного совета при ВС РФ, состоявшемся 10 сентября (см. «ВС готовится выпустить постановление по применению норм ГК об исковой давности»), после чего и появился предварительный текст проекта (имеется в распоряжении редакции). Постановлению, когда оно будет принято, предстоит сменить документ, одобренный ВС и ВАС РФ почти четырнадцать лет назад, в ноябре 2001 года.

Он же, как сообщается на страничке высшего суда в Facebook, обсуждался на первом осеннем заседании Научно-консультативного совета при ВС РФ, состоявшемся 10 сентября (см. «ВС готовится выпустить постановление по применению норм ГК об исковой давности»), после чего и появился предварительный текст проекта (имеется в распоряжении редакции). Постановлению, когда оно будет принято, предстоит сменить документ, одобренный ВС и ВАС РФ почти четырнадцать лет назад, в ноябре 2001 года.

Не знаешь о нарушении, не идет срок давности

В проекте постановления большое внимание уделяется началу течения срока исковой давности в делах с участием физических лиц. Согласно п. 1 ст. 200 ГК РФ, стартовой точкой считается день, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о таком нарушении, а также о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. Такой порядок действует и когда исковые заявления в интересах тех, чьи права нарушаются, подают уполномоченные лица или органы государственной (муниципальной) власти. О том же говорилось и в действующем постановлении.

О том же говорилось и в действующем постановлении.

ВС в обновленном документе уточняет, что при нарушении прав недееспособного или несовершеннолетнего гражданина, срок исковой давности начинает течь с момента, когда об этом узнает его законный представитель, в том числе орган опеки и попечительства. Если же они плохо справляются со своими обязанностями, заявление о восстановлении срока может подать недееспособный или уполномоченное им лицо (ст. 205 ГК РФ), но это – исключительный случай. Бывает, что права своих подопечных нарушают сами законные представители. В этом случае исковая давность исчисляется с момента, когда об этом станет известно другому представителю или лицу, чьи права нарушены (здесь исковая давность начинает течь со дня, когда представляемый сможет самостоятельно осуществлять право на защиту).

При рассмотрении дел с участием юридических лиц о нарушении должны узнать те, кто представляет их интересы. Причем «смена власти» в компании, на определение начала течения срока исковой давности не влияет. Отдельно указано, что по смыслу ст. 61–63 ГК РФ, когда ликвидатор предъявляет иск третьим лицам о взыскании задолженности в пользу ликвидируемого, исковая давность исчисляется с момента, когда об этом узнает сам обладатель права.

Отдельно указано, что по смыслу ст. 61–63 ГК РФ, когда ликвидатор предъявляет иск третьим лицам о взыскании задолженности в пользу ликвидируемого, исковая давность исчисляется с момента, когда об этом узнает сам обладатель права.

Впервые даются разъяснения относительно публично-правовых образований. Здесь информацию о нарушении (передаче имущества другому лицу, совершении действий, свидетельствующих об использовании другим лицом спорного имущества, например земельного участка) должны получить его уполномоченные органы. Они же будут нести ответственность за то, что плохо следили, как используется государственное и муниципальное имущество.

Как изменилась процедура?

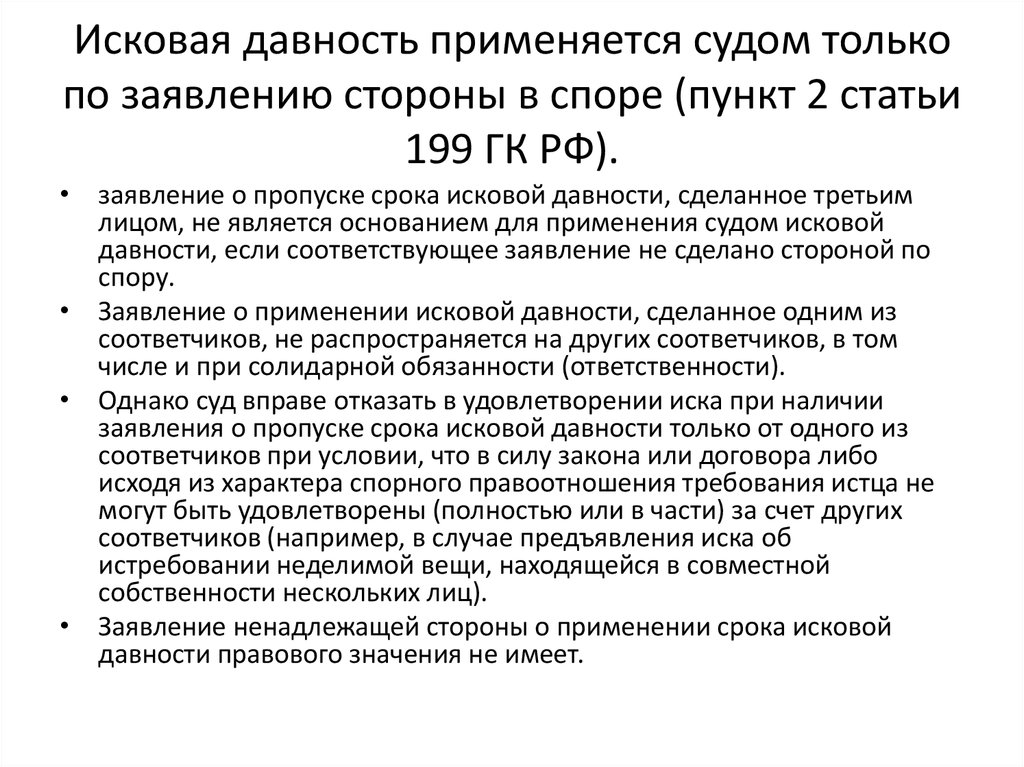

По сравнению с 2001 годом процедура применения исковой давности почти не изменилась. По-прежнему, согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ, она применяется исключительно по заявлению одной из сторон спора (третьи лица таким правом не обладают). Если заявление об истечении срока давности подал один из соответчиков по иску, на остальных оно не распространяется (ч. 3 ст. 40 ГПК РФ, ч. 3 ст. 46 АПК РФ, ч. 1 ст. 308 ГК РФ). Заявление все так же разрешено делать в письменной или устной форме и практически на любом этапе судопроизводства: при подготовке к слушанию, во время рассмотрения дела в первой инстанции, а также в апелляции, если суд рассматривает иск по правилам первой инстанции.

3 ст. 40 ГПК РФ, ч. 3 ст. 46 АПК РФ, ч. 1 ст. 308 ГК РФ). Заявление все так же разрешено делать в письменной или устной форме и практически на любом этапе судопроизводства: при подготовке к слушанию, во время рассмотрения дела в первой инстанции, а также в апелляции, если суд рассматривает иск по правилам первой инстанции.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что сторона пропустила срок исковой давности, суд может отказать ей в удовлетворении требований на этом основании. В исключительных случаях причина пропуска сроков может быть признана уважительной, но для этого истец – физлицо – должен не только заявить ходатайство, но и представить доказательства (ст. 205 ГК РФ). Для юридического лица, вне зависимости от причин, восстановление сроков исковой давности невозможно.

В новой версии постановления не сохранился пункт о том, что при подготовке дела к рассмотрению судья не имеет права самостоятельно предлагать любой из сторон доказывать или объяснять причины пропуска исковой давности. Такое было возможно, только если заинтересованная сторона (например, ответчик) указывала, что сроки пропущены.

Такое было возможно, только если заинтересованная сторона (например, ответчик) указывала, что сроки пропущены.

Рекомендации о перерыве и приостановлении срока течения исковой давности изменились ненамного. Это происходит, когда:

– при обращении в суд, если заявление (в том числе и о выдаче судебного приказа) принято к производству, об этом говорится в обоих текстах. Притом днем обращения можно считать тот, в который заявление было передано непосредственно в суд или отправлено по почте. В новом варианте постановления предложено добавить сюда же дату, когда истец обратился в суд через интернет;

– если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора – это новелла из проекта постановления, предложенного ВС;

– если ответчик признал долг в пределах срока давности, что указано и в действующем постановлении, и в проекте.

О долгах и процентах

В действующей редакции постановления Пленума ВС и ВАС РФ, особое внимание уделено срокам исковой давности при признании сделок недействительными или оспоримыми, в проекте о сделках нет ни слова, но в отдельный пункт выделены обстоятельства течения срока исковой давности по повременным платежам и процентам. Причем, к примеру, о том, что срок исковой давности по иску о нарушении условий договора об оплате чего-либо по частям начинается в отношении каждой отдельной части, говорится и в действующем документе. А вот о применении такого же правила к просроченным повременным платежам – только в новом.

Причем, к примеру, о том, что срок исковой давности по иску о нарушении условий договора об оплате чего-либо по частям начинается в отношении каждой отдельной части, говорится и в действующем документе. А вот о применении такого же правила к просроченным повременным платежам – только в новом.

Еще одно нововведение касается требований о взыскании неустойки (ст. 330 ГК РФ), процентов, подлежащих уплате по правилам ст. 395 ГК РФ, а также процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами (ст. 317 ГК РФ). Во всех этих случаях срок исковой давности исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к каждому дню просрочки.

Разъяснение, данное в постановлении от 2001 года, где сказано, что с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям, дополнено рекомендациями, которые гласят: предъявление в суд главного требования не влияет на течение срока исковой давности по дополнительным требованиям. Например, если истец собирается взыскать только основной долг, то срок давности по взысканию неустойки продолжает течь.

Например, если истец собирается взыскать только основной долг, то срок давности по взысканию неустойки продолжает течь.

Сколько может длиться исковая давность?

В предыдущей версии постановления максимальный десятилетний срок исковой давности упоминался только относительно исков о применении последствий недействительности ничтожной сделки. В новом, со ссылкой на п. 2 ст. 196 ГК РФ, говорится, что он в принципе не может превышать десяти лет со дня нарушения права, исключая случаи, предусмотренные законом о противодействии терроризму. Здесь действуют другие правила: так как сроков давности для привлечения к ответственности по «террористической» ст. 205 УК РФ не существует, нет сроков и для требований о возмещении вреда, причиненного террористическим актом. Также десятилетний срок, не применяется к требованиям, на которые исковая давность не распространяется (ст. 208 ГК РФ). Суд может установить максимальный срок только по заявлению стороны в споре. Отдельно сказано, что истца нельзя лишить права защиты, если до истечения десяти лет он обратился в суд или ответчик признал долг в этот период.

Когда исковая давность не применяется

В устаревшем, но все еще действующем варианте постановления ВС и ВАС РФ говорится, что исковая давность не может применяться к случаям оспаривания нормативного правового акта, если иное не предусмотрено законом. Новая версия постановления ничего об этом не говорит, но в ней сказано, что исковая давность не распространяется на требования, прямо предусмотренные статьей 208 ГК РФ. Дополнительно говорится, что в числе исключений – иски собственников и иных владельцев, которых допущенные нарушения не лишали права владения.

Иски должны быть «свежими»

Уже неактуальным стал пункт предыдущей версии постановления, в котором говорилось, что установленные действующим ГК положения по исковой давности могут применяться лишь к тем искам, сроки предъявления которых, не истекли до 1 марта 1996 года. ВС РФ разъясняет, что теперь установленные гражданским законодательством правила «работают» относительно требований, которые возникли после вступления в силу ФЗ № 100 от 7 мая 2013 года о внесении изменений в ГК РФ, а также к искам, сроки предъявления которых не истекли до 1 сентября 2013 года.

- Суды и судьи

- Верховный суд РФ, Пленум ВС

- Гражданский кодекс РФ

Долгий путь к гражданскому праву

%PDF-1.7 % 1 0 объект > /Метаданные 2 0 R /Контуры 3 0 R /Страницы 4 0 Р /StructTreeRoot 5 0 R /Тип /Каталог /ViewerPreferences > >> эндообъект 6 0 объект > эндообъект 2 0 объект > транслировать приложение/pdf

Библиотека 9.0.1 конечный поток

эндообъект

3 0 объект

>

эндообъект

4 0 объект

>

эндообъект

5 0 объект

>

эндообъект

7 0 объект

>

эндообъект

8 0 объект

>

эндообъект

90 объект

>

эндообъект

10 0 объект

>

эндообъект

11 0 объект

>

эндообъект

12 0 объект

>

эндообъект

13 0 объект

>

эндообъект

14 0 объект

>

эндообъект

15 0 объект

>

эндообъект

16 0 объект

>

эндообъект

17 0 объект

>

эндообъект

18 0 объект

>

эндообъект

19 0 объект

>

эндообъект

20 0 объект

>

эндообъект

21 0 объект

>

эндообъект

22 0 объект

>

эндообъект

23 0 объект

>

эндообъект

24 0 объект

>

эндообъект

25 0 объект

>

эндообъект

26 0 объект

>

эндообъект

27 0 объект

>

эндообъект

28 0 объект

>

эндообъект

29 0 объект

>

эндообъект

30 0 объект

>

эндообъект

31 0 объект

>

эндообъект

32 0 объект

>

эндообъект

33 0 объект

>

эндообъект

34 0 объект

>

эндообъект

35 0 объект

>

эндообъект

36 0 объект

>

эндообъект

37 0 объект

>

эндообъект

38 0 объект

>

эндообъект

390 объект

>

эндообъект

40 0 объект

>

эндообъект

41 0 объект

>

эндообъект

42 0 объект

>

эндообъект

43 0 объект

>

эндообъект

44 0 объект

>

эндообъект

45 0 объект

>

эндообъект

46 0 объект

>

эндообъект

47 0 объект

>

эндообъект

48 0 объект

>

эндообъект

49 0 объект

>

эндообъект

50 0 объект

>

эндообъект

51 0 объект

>

эндообъект

52 0 объект

>

эндообъект

53 0 объект

>

эндообъект

54 0 объект

>

эндообъект

55 0 объект

>

/MediaBox [0 0 612 792]

/Родитель 8 0 Р

/Ресурсы >

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст /ImageC]

/XОбъект >

>>

/Повернуть 0

/StructParents 0

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

56 0 объект

>

эндообъект

57 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 8

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

58 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 9/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

59 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 10

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

60 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 11

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

61 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 12

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

62 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 13

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

63 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 14

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

64 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 15

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

65 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 16

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

66 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 17

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

67 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 18

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

68 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 19/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

69 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 20

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

70 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 21

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

71 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 22

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

72 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 23

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

73 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 24

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

74 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 25

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

75 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 26

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

76 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 27

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

77 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 28

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

78 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 29/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

79 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 30

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

80 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 31

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

81 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 32

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

82 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 33

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

83 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 34

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

84 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 35

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

85 0 объект

>

эндообъект

86 0 объект

>

эндообъект

87 0 объект

>

эндообъект

88 0 объект

>

эндообъект

890 объект

>

эндообъект

90 0 объект

>

эндообъект

91 0 объект

>

эндообъект

92 0 объект

>

эндообъект

93 0 объект

>

эндообъект

94 0 объект

>

эндообъект

95 0 объект

>

эндообъект

96 0 объект

>

эндообъект

97 0 объект

>

эндообъект

98 0 объект

>

эндообъект

99 0 объект

>

эндообъект

100 0 объект

>

эндообъект

101 0 объект

>

эндообъект

102 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание

/Rect [72,0 650,625 268,4453 669,375]

/StructParent 1

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

103 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ()

/Rect [72,0 612,5547 118,127 625,4453]

/StructParent 2

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

104 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ()

/Прямо [124,127 613,5 1790,0449 624,5]

/StructParent 3

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

105 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ()

/Rect [493.

Библиотека 9.0.1 конечный поток

эндообъект

3 0 объект

>

эндообъект

4 0 объект

>

эндообъект

5 0 объект

>

эндообъект

7 0 объект

>

эндообъект

8 0 объект

>

эндообъект

90 объект

>

эндообъект

10 0 объект

>

эндообъект

11 0 объект

>

эндообъект

12 0 объект

>

эндообъект

13 0 объект

>

эндообъект

14 0 объект

>

эндообъект

15 0 объект

>

эндообъект

16 0 объект

>

эндообъект

17 0 объект

>

эндообъект

18 0 объект

>

эндообъект

19 0 объект

>

эндообъект

20 0 объект

>

эндообъект

21 0 объект

>

эндообъект

22 0 объект

>

эндообъект

23 0 объект

>

эндообъект

24 0 объект

>

эндообъект

25 0 объект

>

эндообъект

26 0 объект

>

эндообъект

27 0 объект

>

эндообъект

28 0 объект

>

эндообъект

29 0 объект

>

эндообъект

30 0 объект

>

эндообъект

31 0 объект

>

эндообъект

32 0 объект

>

эндообъект

33 0 объект

>

эндообъект

34 0 объект

>

эндообъект

35 0 объект

>

эндообъект

36 0 объект

>

эндообъект

37 0 объект

>

эндообъект

38 0 объект

>

эндообъект

390 объект

>

эндообъект

40 0 объект

>

эндообъект

41 0 объект

>

эндообъект

42 0 объект

>

эндообъект

43 0 объект

>

эндообъект

44 0 объект

>

эндообъект

45 0 объект

>

эндообъект

46 0 объект

>

эндообъект

47 0 объект

>

эндообъект

48 0 объект

>

эндообъект

49 0 объект

>

эндообъект

50 0 объект

>

эндообъект

51 0 объект

>

эндообъект

52 0 объект

>

эндообъект

53 0 объект

>

эндообъект

54 0 объект

>

эндообъект

55 0 объект

>

/MediaBox [0 0 612 792]

/Родитель 8 0 Р

/Ресурсы >

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст /ImageC]

/XОбъект >

>>

/Повернуть 0

/StructParents 0

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

56 0 объект

>

эндообъект

57 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 8

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

58 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 9/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

59 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 10

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

60 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 11

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

61 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 12

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

62 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 13

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

63 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 14

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

64 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 15

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

65 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 16

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

66 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 17

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

67 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 18

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

68 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 19/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

69 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 20

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

70 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 21

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

71 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 22

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

72 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 23

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

73 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 24

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

74 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 25

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

75 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 26

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

76 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 27

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

77 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 28

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

78 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 29/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

79 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 30

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

80 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 31

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

81 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 32

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

82 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 33

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

83 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 34

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

84 0 объект

>

/Шрифт >

/ProcSet [/PDF /текст]

>>

/Повернуть 0

/StructParents 35

/Вкладки /S

/Тип /Страница

>>

эндообъект

85 0 объект

>

эндообъект

86 0 объект

>

эндообъект

87 0 объект

>

эндообъект

88 0 объект

>

эндообъект

890 объект

>

эндообъект

90 0 объект

>

эндообъект

91 0 объект

>

эндообъект

92 0 объект

>

эндообъект

93 0 объект

>

эндообъект

94 0 объект

>

эндообъект

95 0 объект

>

эндообъект

96 0 объект

>

эндообъект

97 0 объект

>

эндообъект

98 0 объект

>

эндообъект

99 0 объект

>

эндообъект

100 0 объект

>

эндообъект

101 0 объект

>

эндообъект

102 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание

/Rect [72,0 650,625 268,4453 669,375]

/StructParent 1

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

103 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ()

/Rect [72,0 612,5547 118,127 625,4453]

/StructParent 2

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

104 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ()

/Прямо [124,127 613,5 1790,0449 624,5]

/StructParent 3

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

105 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ()

/Rect [493. 2393 612.5547 540.0 625.4453]

/StructParent 4

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

106 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание

/Rect [230.8867 233.3227 406.8877 245.0414]

/StructParent 5

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

107 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Contents (Общество гражданского права)

/Rect [137.2383 212.4906 225.2754 224.2094]

/StructParent 6

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

108 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ([email protected])

/Rect [314,1782 72,3516 383,4624 82,8984]

/StructParent 7

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

109 0 объект

>

транслировать

хWMs6WH

d2r

2393 612.5547 540.0 625.4453]

/StructParent 4

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

106 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание

/Rect [230.8867 233.3227 406.8877 245.0414]

/StructParent 5

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

107 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Contents (Общество гражданского права)

/Rect [137.2383 212.4906 225.2754 224.2094]

/StructParent 6

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

108 0 объект

>

/Граница [0 0 0]

/Содержание ([email protected])

/Rect [314,1782 72,3516 383,4624 82,8984]

/StructParent 7

/Подтип /Ссылка

/Тип /Аннот

>>

эндообъект

109 0 объект

>

транслировать

хWMs6WH

d2rI[)Qx_AQ,I&»v~6իth5I~_&~h})$ Kn8zͻq4{%)

Становление сравнительного подхода в отечественной юридической науке как фактор модернизации гражданского законодательства, от Свода Законова 1833 г. 19 страниц Опубликовано: 21 сентября 2018 г.

Смотреть все статьи Дмитрия Полдникова

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Дата написания: 12 сентября 2018 г.

Аннотация

Место российского права в истории европейского права дискутируется как в отечественной, так и в зарубежной литературе. . Сторонникам европейского характера российского права приходится сталкиваться с особенностями его правовой культуры, источников права, традицией своеобразного национального самосознания. Однако национальная идентичность и правовые традиции не врожденные, а рукотворные и изменчивые. В данной статье основное внимание уделяется периоду 19 в.ХХ века, когда российское право было существенно модернизировано, чтобы соответствовать лучшим современным европейским стандартам. Она началась в начале 1860-х годов с судебной и университетской реформ Александра II, введших современные принципы судебного разрешения споров и профессионального юридического образования, и продолжалась до Октябрьской революции 1917 года.

Быстрая и глубокая трансформация российского права лучше всего иллюстрируется законодательством в области гражданского права, ведущей отрасли кодифицированного права в 19Европе го века. Дореформированный «Свод законов» 1833 г. (его 10-й том) отличался заметной казуистичностью, непоследовательностью и объемом до такой степени, что его нельзя было квалифицировать как современный кодекс. Проект Гражданского кодекса 1905 г. мог бы выдержать сравнение с любой европейской кодификацией того времени с точки зрения систематического и последовательного расположения общих положений о материальном гражданском праве. Еще одним важным изменением стало поступательное использование лучшего европейского юридического опыта: от замаскированных, фрагментарных и неквалифицированных заимствований в «Своде законов» до полноценного сравнительного законодательства в проекте Гражданского кодекса. Всестороннее сравнение всех основных европейских кодексов позволило разработать лучший законопроект, но историки права еще не исследовали его. Главный вопрос — как возник этот сравнительный подход — остается по большей части без ответа.

Дореформированный «Свод законов» 1833 г. (его 10-й том) отличался заметной казуистичностью, непоследовательностью и объемом до такой степени, что его нельзя было квалифицировать как современный кодекс. Проект Гражданского кодекса 1905 г. мог бы выдержать сравнение с любой европейской кодификацией того времени с точки зрения систематического и последовательного расположения общих положений о материальном гражданском праве. Еще одним важным изменением стало поступательное использование лучшего европейского юридического опыта: от замаскированных, фрагментарных и неквалифицированных заимствований в «Своде законов» до полноценного сравнительного законодательства в проекте Гражданского кодекса. Всестороннее сравнение всех основных европейских кодексов позволило разработать лучший законопроект, но историки права еще не исследовали его. Главный вопрос — как возник этот сравнительный подход — остается по большей части без ответа.

В статье обращается внимание на решающую роль российской юридической науки в разработке сравнительного подхода с использованием оригинального синтеза нескольких течений европейской правовой мысли (историческая школа Савиньи, немецкая пандектистика, французская école de l’exegèse, социологический подход Джеринга). которую удалось развить во второй половине 19 в. Утверждается, что такие ученые-правоведы, как Мейер, Победоносцев, Пахман, Шершеневич, Анненков, сумели преодолеть пределы дореформенного, буквального знания Свода Законова и стали изучать русское гражданское право как часть более крупного явления (право «цивилизованные нации») посредством догматического сравнения, напоминающего сравнительное законодательство в Западной Европе. Доказательства этого утверждения взяты из основных доктринальных работ между 1840 и 19 гг.10, которые представляют оба потока сравнения и анализируются в рамках сравнительно-правовой истории. Особое внимание уделено вкладу догматического сопоставления в развитие общей части договорного права как узнаваемого признака гражданского права континентальной Европы, получившего свое отражение в доктринальных трудах и законопроектах поздней Российской империи.

которую удалось развить во второй половине 19 в. Утверждается, что такие ученые-правоведы, как Мейер, Победоносцев, Пахман, Шершеневич, Анненков, сумели преодолеть пределы дореформенного, буквального знания Свода Законова и стали изучать русское гражданское право как часть более крупного явления (право «цивилизованные нации») посредством догматического сравнения, напоминающего сравнительное законодательство в Западной Европе. Доказательства этого утверждения взяты из основных доктринальных работ между 1840 и 19 гг.10, которые представляют оба потока сравнения и анализируются в рамках сравнительно-правовой истории. Особое внимание уделено вкладу догматического сопоставления в развитие общей части договорного права как узнаваемого признака гражданского права континентальной Европы, получившего свое отражение в доктринальных трудах и законопроектах поздней Российской империи.

Ключевые слова: история частного права (19 век), сравнительное правоведение, российское гражданское право, правовая модернизация

Классификация JEL: Z

Рекомендуемое цитирование: Рекомендуемая ссылка

Полдников, Дмитрий, Становление сравнительного подхода в российской юридической науке как фактор модернизации гражданского законодательства, от Свода Законова 1833 г.