Статья 18 закона «О полиции» в РФ с Комментариями

1. Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. Перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается Правительством Российской Федерации. Не допускается принятие на вооружение полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником неоправданного риска.

3. В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, применять иное не состоящее на вооружении полиции оружие.

4. Сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

5. Содержание программ специальной подготовки сотрудников полиции определяется федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

6. Право на применение световых и акустических специальных средств, а также средств разрушения преград имеет сотрудник полиции, получивший в установленном порядке соответствующий допуск.

7. Сотрудник полиции, не прошедший проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности. До вынесения решения о соответствии замещаемой должности сотрудник полиции отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

8. Превышение сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

9. Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-84 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-33 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 301-79-07 (Регионы РФ)

В соответствии с частью 1 комментируемой статьи сотрудники полиции вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие как лично, так и в составе подразделения. В последнем случае определенные изменения претерпевает порядок применения указанных мер принуждения (см. комментарий к статье 19 Закона). Причем эти особенности распространяются и на случаи, когда в составе подразделения сотрудники полиции вынуждены применять не состоящие на вооружении полиции виды оружия, а также подручные средства.

комментарий к статье 19 Закона). Причем эти особенности распространяются и на случаи, когда в составе подразделения сотрудники полиции вынуждены применять не состоящие на вооружении полиции виды оружия, а также подручные средства.

Как указывается в части 1 статьи 18 Закона, основания и порядок применения полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия устанавливаются не только Законом о полиции, но и иными федеральными конституционными и федеральными законами. В связи с этим следует отметить, что согласно статье 30 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники изменению в условиях чрезвычайного положения не подлежат. Применение сотрудниками органов внутренних дел физической силы, специальных средств, газового и огнестрельного оружия в местах содержания под стражей регламентируется Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

На практике нередко возникают вопросы о соотношении Закона о полиции и УК РФ в части правового регулирования оснований и порядка применения полицией рассматриваемых мер принуждения.

Поскольку УК РФ и Закон о полиции — равнозначные по своей юридической силе законодательные акты, нормы Закона о полиции, регламентирующие, в частности, основания применения полицией мер государственного принуждения, имеют самостоятельное значение. В противном случае законодатель ограничился бы единственной бланкетной нормой, отсылающей правоприменителя к положениям УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, как это сделано, например, в статье 24 Федерального закона «Об оружии». Из частей 1, 9 статьи 18 Закона о полиции следует, что положения УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, должны учитываться в комплексе с нормами комментируемого Закона, регламентирующими применение сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Практическое значение данного вывода ярко проявляется в ситуациях, когда, например, сотрудник полиции, реализуя естественное право любого гражданина на необходимую оборону, нарушает прямой запрет, установленный частью 5 статьи 23 Закона о полиции: женщина-полицейский стреляет в несовершеннолетнего (чей возраст ей известен), совершающего одиночное невооруженное нападение, угрожающее жизни сотрудника полиции. И наоборот, нередко имеют место ситуации, когда действия сотрудника полиции, основанные на Законе о полиции, могут не соответствовать традиционному толкованию положений УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (например, в целях пресечения мелкого хулиганства и задержания правонарушителя сотрудники полиции применяют к нему боевые приемы борьбы и в силу оказываемого правонарушителем противодействия причиняют при этом вред его здоровью). Важно учитывать, что в отличие от иных граждан сотрудник полиции в предусмотренных законодательством случаях обязан вмешиваться в конфликты, заведомо связанные с необходимостью применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

И наоборот, нередко имеют место ситуации, когда действия сотрудника полиции, основанные на Законе о полиции, могут не соответствовать традиционному толкованию положений УК РФ об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (например, в целях пресечения мелкого хулиганства и задержания правонарушителя сотрудники полиции применяют к нему боевые приемы борьбы и в силу оказываемого правонарушителем противодействия причиняют при этом вред его здоровью). Важно учитывать, что в отличие от иных граждан сотрудник полиции в предусмотренных законодательством случаях обязан вмешиваться в конфликты, заведомо связанные с необходимостью применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

В соответствии с частью 2 комментируемой статьи перечень состоящих на вооружении полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом не допускается принятие на вооружение полиции специальных средств, огнестрельного оружия и патронов к нему, боеприпасов, которые наносят чрезмерно тяжелые ранения или служат источником неоправданного риска.

Технические изделия, даже аналогичные по конструкции и принципам воздействия на человека и прочие объекты, не включенные в перечень стоящих на вооружении органов внутренних дел специальных средств, не могут рассматриваться в качестве последних. Это важно, поскольку отдельные из перечисленных в Законе о полиции специальных средств аналогичны устройствам, отнесенным Федеральным законом «Об оружии» к разряду гражданского оружия самообороны. Речь идет, в частности, о газовом оружии (газовых пистолетах и револьверах, в том числе патронах к ним, механических распылителях, аэрозольных и других устройствах, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами), электрошоковых устройствах и искровых разрядниках.

В то же время сотрудник полиции, равно как и любой иной гражданин, вправе на законных основаниях иметь при себе оружие и применять его в случаях, порядке и с учетом ограничений и запретов, установленных Федеральным законом «Об оружии», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

N 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему».

Согласно части 3 статьи 18 Закона о полиции в состоянии необходимой обороны (в случае крайней необходимости) при задержании лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать любые подручные средства. Статья 14 ранее действовавшего Закона о милиции не упоминала возможность применения сотрудником милиции подручных средств при задержании лица, совершившего преступление, что в отдельных случаях усложняло выбор способа силового воздействия. Кроме того, новым явилось и право сотрудника полиции при наличии оснований для применения огнестрельного оружия применять иное не состоящее на вооружении полиции оружие, в том числе изъятое в ходе борьбы у правонарушителя и т.д. (часть 3 статьи 18).

Не следует считать, что данное нововведение предполагает вседозволенность полиции в выборе возможных средств и способов силового воздействия. Во-первых, Закон, как и прежде, не позволяет выдавать сотруднику полиции для несения службы специальные средства и огнестрельное оружие, не состоящие на вооружении органов внутренних дел; часть 3 статьи 18 предусматривает лишь право его применять при наличии установленных Законом оснований. Во-вторых, часть 3 статьи 18 Закона о полиции уточняет правовой режим применения сотрудниками полиции оружия, не состоящего на вооружении органов внутренних дел. Так, на применение подобного оружия распространяются запреты, содержащиеся в частях 5 и 6 статьи 23 Закона, и порядок, предусмотренный статьей 19.

Во-первых, Закон, как и прежде, не позволяет выдавать сотруднику полиции для несения службы специальные средства и огнестрельное оружие, не состоящие на вооружении органов внутренних дел; часть 3 статьи 18 предусматривает лишь право его применять при наличии установленных Законом оснований. Во-вторых, часть 3 статьи 18 Закона о полиции уточняет правовой режим применения сотрудниками полиции оружия, не состоящего на вооружении органов внутренних дел. Так, на применение подобного оружия распространяются запреты, содержащиеся в частях 5 и 6 статьи 23 Закона, и порядок, предусмотренный статьей 19.

Право сотрудника полиции на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, как и прежде, связано с необходимостью проходить специальную подготовку, а также периодическую проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в соответствии с Приказами МВД России от 29 июня 2009 г. N 490 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» <1>, от 11 сентября 2000 г. N 955 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации» <2>. Что касается сотрудников, применяющих световые и акустические специальные средства, а также средства разрушения преград, то они должны иметь соответствующие допуски на работу с этими средствами (часть 6 статьи 18).

N 490 «Об утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» <1>, от 11 сентября 2000 г. N 955 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в органах внутренних дел Российской Федерации» <2>. Что касается сотрудников, применяющих световые и акустические специальные средства, а также средства разрушения преград, то они должны иметь соответствующие допуски на работу с этими средствами (часть 6 статьи 18).

———————————

<1> Российская газета. 2009. 27 авг.; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. 12 сент.

Сотрудник полиции, не прошедший проверку на профессиональную пригодность (не сумевший пройти в силу собственной неподготовленности) к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности. До вынесения решения о соответствии замещаемой должности сотрудник полиции отстраняется от выполнения обязанностей, связанных с возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Подобный, достаточно жесткий подход продиктован потенциальной опасностью применения сотрудниками физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Как отмечает Европейский суд по правам человека, надлежащие подготовка сотрудников полиции и инструктирование сводят к минимуму возможность совершения ими при исполнении служебных обязанностей непродуманных действий <1>.

———————————

<1> См.: Постановление Европейского суда по правам человека от 22 февраля 2011 г. по делу «Соаре и другие (Soare and others) против Румынии» (жалоба N 24329/02) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2011. N 8.

В соответствии с частью 8 статьи 18 Закона о полиции превышение сотрудником полиции полномочий при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. В зависимости от характера правонарушения и тяжести наступивших последствий такая ответственность может быть дисциплинарной или уголовной.

Самостоятельной статьи об ответственности за незаконное применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции в УК РФ нет. С учетом обстоятельств им вменяются, как правило, совершение умышленного либо неосторожного преступления против личности, государственной власти и интересов государственной службы либо превышение пределов необходимой обороны, мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.

За нарушение правил применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, не повлекшее существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, сотрудники полиции подлежат дисциплинарной ответственности.

Сотрудник полиции не несет ответственности за вред, причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены федеральными конституционными законами, Законом о полиции и другими федеральными законами (часть 9 статьи 18). Ранее действовавшая часть 3 статьи 23 Закона о милиции обусловливала наступление ответственности сотрудника милиции несоразмерностью причиненного вреда силе оказываемого противодействия. При таком подходе, во-первых, конечная оценка законности действий сотрудника милиции ставилась в зависимость от неконтролируемых им обстоятельств; во-вторых, не учитывались другие не менее важные обстоятельства: степень опасности задерживаемого лица, количественное соотношение сотрудников милиции и задерживаемых, экипировка сотрудников милиции, их физическое состояние и другие факторы, которые могут иметь решающее значение для правильной юридической оценки действий сотрудника правоохранительного органа в конкретной ситуации.

Ранее действовавшая часть 3 статьи 23 Закона о милиции обусловливала наступление ответственности сотрудника милиции несоразмерностью причиненного вреда силе оказываемого противодействия. При таком подходе, во-первых, конечная оценка законности действий сотрудника милиции ставилась в зависимость от неконтролируемых им обстоятельств; во-вторых, не учитывались другие не менее важные обстоятельства: степень опасности задерживаемого лица, количественное соотношение сотрудников милиции и задерживаемых, экипировка сотрудников милиции, их физическое состояние и другие факторы, которые могут иметь решающее значение для правильной юридической оценки действий сотрудника правоохранительного органа в конкретной ситуации.

Теперь Закон о полиции, во-первых, устанавливает правило, согласно которому действия сотрудника полиции, основанные на требованиях законодательства, регламентирующего основания и порядок применения полицией физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, признаются законными и не могут повлечь юридической ответственности сотрудника полиции независимо от того, какие последствия наступили в результате применения им соответствующих мер государственного принуждения. Как отмечено в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 14 «О применении судами законодательства, обеспечиваемого право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств», «судам следует строго соблюдать требования закона, направленные на защиту представителей власти… в связи с исполнением ими служебных обязанностей по пресечению общественных посягательств и задержанию правонарушителей»; указанные лица «не подлежат уголовной ответственности за вред, причиненный посягавшему или задерживаемому, если они действовали в соответствии с требованиями уставов, положений и иных нормативных актов, предусматривающих основания и порядок применения силы и оружия» <1>. Во-вторых, законодатель дополнительно подчеркивает, что основания и порядок применения органом охраны правопорядка физической силы, специальных средств и огнестрельного оружиям устанавливаются не только Законом о полиции, но и иными федеральными конституционными и федеральными законами, в том числе УК РФ.

Как отмечено в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 августа 1984 г. N 14 «О применении судами законодательства, обеспечиваемого право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств», «судам следует строго соблюдать требования закона, направленные на защиту представителей власти… в связи с исполнением ими служебных обязанностей по пресечению общественных посягательств и задержанию правонарушителей»; указанные лица «не подлежат уголовной ответственности за вред, причиненный посягавшему или задерживаемому, если они действовали в соответствии с требованиями уставов, положений и иных нормативных актов, предусматривающих основания и порядок применения силы и оружия» <1>. Во-вторых, законодатель дополнительно подчеркивает, что основания и порядок применения органом охраны правопорядка физической силы, специальных средств и огнестрельного оружиям устанавливаются не только Законом о полиции, но и иными федеральными конституционными и федеральными законами, в том числе УК РФ.

———————————

<1> Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. N 5.

Статья 18 закона «Об образовании в РФ» с Комментариями

1. В организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).

2. Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе устанавливаются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

3. Учебные издания, используемые при реализации образовательных программ дошкольного образования, определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования и примерных образовательных программ начального общего образования.

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных образовательных программ выбирают:

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, и включает в себя перечни учебников, допущенных к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, в том числе учебников, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке.

6. Учебники включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, по результатам экспертизы, которая проводится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. В проведении указанной экспертизы учебников в целях обеспечения учета региональных и этнокультурных особенностей субъектов Российской Федерации, реализации прав граждан на получение образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов России на родном языке участвуют уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

7. Порядок формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (включая порядок и сроки проведения экспертизы учебников, критерии ее проведения и правила их оценивания, требования, предъявляемые к экспертам при проведении экспертизы учебников, права и обязанности экспертов, порядок отбора экспертов для проведения экспертизы учебников, формы и срок действия экспертных заключений, порядок и основания исключения учебников из указанного федерального перечня), а также предельный срок использования учебников, исключенных из указанного федерального перечня, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-84 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-33 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 301-79-07 (Регионы РФ)

8. Порядок отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, перечень таких организаций утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. В отборе организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий по родному языку из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке, участвуют уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

9. При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные издания, в том числе электронные, определенные организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

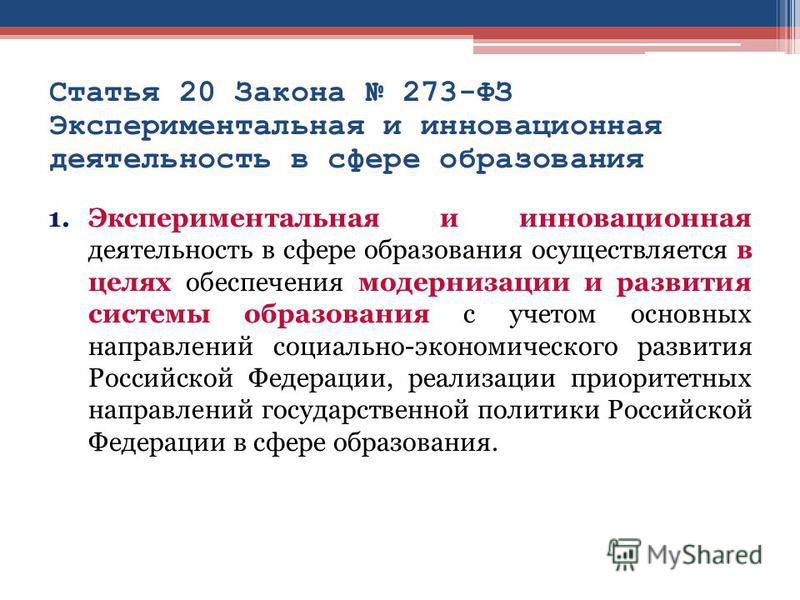

Комментируемая статья является новацией образовательного законодательства и посвящена вопросам применения в учебном процессе печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов.

Статья определяет нормы обеспеченности учебно-методическими материалами, условия использования учебных изданий в образовательном процессе образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного образования.

Части 1-3 комментируемой статьи касаются наличия в образовательном учреждении библиотеки. В соответствии с духом времени, в неё могут входить как книги на бумажном, так и электронном носителях. Ключевым является требование, что в неё должны входить учебные, методические и периодические издания по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), в соответствии с установленными нормами и с учётом требований федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ.

Части 4-9 комментируемой статьи напрочь исключает реализацию конституционного требования свободы преподавания, а также нарушают конституционное право человека на свободу мысли и слова (ст. 29 Основного закона). Комментируемый Закон в виде обязательного требования устанавливает «федеральный перечень учебников», изданных организациями, «входящими в утверждённый перечень». Примерно так, как в Кремле (27 февраля 2013 г.) всерьёз обсуждали требования к единому (читай: единственному) учебнику по истории для средней школы. Или как в анекдоте: Василию Ивановичу не надо дарить книгу, потому что книга у Чапаева уже есть. Такой подход выхолащивает среднюю, а особенно высшую школу, лишает обучаемых главного способности самостоятельно мыслить и оценивать факты и окружающую их действительность.

Всеобщая декларация прав человека в 70: 30 статей о 30 статьях — статья 18

Испанский

Статья 18: Свобода религии или убеждений

Статья 18 Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) гласит, что мы все имеем право на наши убеждения, иметь религию, не иметь религии или Измени это. Для своего времени Всеобщая декларация прав человека была очень прогрессивной, утверждая, что верующие всех религий и светских верований должны иметь возможность мирно жить с гарантированными государством правами, не предполагая при этом никакой национальной или поддерживаемой государством религии.

Для своего времени Всеобщая декларация прав человека была очень прогрессивной, утверждая, что верующие всех религий и светских верований должны иметь возможность мирно жить с гарантированными государством правами, не предполагая при этом никакой национальной или поддерживаемой государством религии.

«Обязанность государства состоит в том, чтобы гарантировать свободу вероисповедания, а это подразумевает равное отношение ко всем им».

– Бывший министр иностранных дел Кубы Рикардо Аларк. Менее известна роль, которую религиозные организации сыграли в создании и поддержании движения за права человека. В Южной Азии индуизм вдохновил Махатму Ганди на долгий путь к освобождению Индии. Христиане-протестанты возглавили борьбу за отмену рабства в Великобритании и США в XIX веке.век. Католики в Польше и лютеране в Восточной Германии были в авангарде борьбы с авторитаризмом в конце ХХ века, а католики в Латинской Америке своей «теологией освобождения» добивались социальной справедливости.Как отметил бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, «религиозные лидеры с их значительным влиянием на сердца и умы миллионов людей потенциально являются очень важными деятелями в области прав человека».

Тем не менее, религии и права человека часто рассматриваются как противоречащие друг другу: в Западной Европе бушуют дебаты о том, следует ли разрешать женщинам носить головные платки, а в некоторых частях Азии законы о богохульстве, как сообщается, злоупотребляют для устранения личных обид. Некоторые утверждают, что должна быть не только свобода из религия, но и свобода из религии, особенно когда она приводится в качестве оправдания дискриминационных или даже вредных действий в отношении женщин.

Различные органы ООН по правам человека часто поднимали вопросы, связанные с религиозным разнообразием. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, например, рекомендовал Нигерии отменить или изменить свои дискриминационные законы и привлечь религиозных лидеров к процессу решения вопросов веры и прав человека.

Чтобы изучить потенциально позитивные связи между религиями и правами человека, Управление ООН по правам человека в 2017 году запустило инициативу под названием «Вера за права», чтобы привлечь религиозных лидеров к усилиям по построению мирных обществ, поддерживающих человеческое достоинство и равенство и учитывающих многообразие. . Кампания началась с новаторского соглашения, достигнутого на встрече в Бейруте, по 18 обязательствам, формулирующим, как «Вера» может более эффективно отстаивать «Права», чтобы сторонники обоих могли помогать, а не противостоять друг другу. Обязательства включают обязательство защищать свободу религии или убеждений меньшинств, а также их право на равное и эффективное участие в культурной, религиозной, социальной, экономической и общественной жизни. Последующие мероприятия в Марокко, Тунисе и Мавритании были посвящены роли религиозных лидеров, женщин и молодежи в продвижении прав человека на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Комитет ООН по правам человека подчеркнул, что внутренние законы не должны наказывать за критику религиозных лидеров или запрещать комментарии к религиозным доктринам и принципам веры.

Анализ, проведенный исследовательским центром Pew Research Center, показывает, что в 2014 году (последнем году, по которому имеются данные) примерно в четверти стран и территорий мира были приняты законы или политика, направленная против богохульства. Около 13 процентов имели законы или правила, предусматривающие наказание за отступничество, в некоторых случаях предусматривающее смертную казнь. Некоторые страны с самыми жесткими ограничениями также являются и самыми густонаселенными, в результате чего примерно три четверти населения мира живут в условиях жестких ограничений.В 2018 году Верховный суд Пакистана оправдал христианку Асию Биби по обвинению в богохульстве и отменил ей смертный приговор, установив, что она была ложно обвинена женщинами-мусульманками, которые не хотели, чтобы она пила воду из той же чашки, что и они. Ее дело является одним из самых известных примеров того, как законы о богохульстве могут слишком легко использоваться для осуществления частной вендетты, а решение Верховного суда привело к беспорядкам людей, которые настаивают на том, чтобы Асию Биби казнили.

Защита права менять религию, называемая в некоторых странах отступничеством, вызвала разногласия среди составителей ВДПЧ. Саудовская Аравия воздержалась при окончательном голосовании по ВДПЧ из-за этого пункта, но другие страны с мусульманским большинством, такие как Сирия, Иран, Турция и Пакистан, проголосовали за Декларацию. Незадолго до провозглашения Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 года бывший министр иностранных дел Пакистана подчеркнул, что ислам стремится «убедить людей изменить свою веру и изменить свой образ жизни, чтобы следовать вере и образу жизни, которые она проповедует, но оно признавало такое же право обращения за другими религиями, как и за собой».

В некоторых странах установление светских норм иногда вступало в противоречие с новыми жителями, приносящими разные культуры и религии. В июле 2018 года Комитет ООН по правам человека двумя историческими решениями установил, что Франция нарушила права двух женщин, оштрафовав их за ношение никаба, исламского платка, закрывающего все тело.

«Вы не можете отказывать женщинам в их основных правах и делать вид, что речь идет о вашей «религиозной свободе»… Свобода вероисповедания не означает, что вы можете заставлять других жить согласно своим убеждениям».

– Бывший президент США Барак ОбамаСуды во многих странах также ясно дали понять, что религиозные убеждения не являются лицензией на распространение ненависти или даже совершение насилия в отношении последователей других религий. Это также не лицензия на подавление или дискриминацию женщин. По словам Асмы Джахангир, бывшего Специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии или убеждений и лауреата (посмертно) Премии ООН в области прав человека 2018 года: «Требовать, чтобы права женщин имели приоритет над нетерпимыми убеждениями, больше не может быть табу. используется для оправдания гендерной дискриминации».

Массачусетская декларация прав – Статья 18

Статья 18 (1780)

Частое повторение основных принципов конституции и постоянное соблюдение принципов благочестия, справедливости, умеренности, умеренности, трудолюбия и бережливости, абсолютно необходимы для сохранения преимуществ свободы и поддержания свободного правительства.

ЦитатыСледовательно, народ должен уделять особое внимание всем этим принципам при выборе своих должностных лиц и представителей; и он имеет право требовать от своих законодателей и магистратов точного и постоянного соблюдения их при формировании и исполнение законов, необходимых для хорошего управления государством.

В то время как Массачусетская декларация прав направлена главным образом на придание формы и определения гарантированным правам граждан Содружества, Статья 18 идет в другом направлении. Это говорит об обязанностях и ответственности. Джон Адамс говорит, что наша работа состоит в том, чтобы работать над созданием хорошего правительства, и что мы должны ожидать и обеспечивать, чтобы наши представители в правительстве были лучшими людьми. Сегодня мы слышим отголоски тех, кто хочет убедиться, что лучшие люди служат в правительстве.

В восемнадцатом веке, когда Джон Адамс составлял 18-ю статью Декларации прав, список тех, кого он представлял себе как «законодателей и магистратов», был менее обширным, чем мы могли бы ожидать сегодня.

Г. Эдвард Уайт, «Право и основание Американской республики I», Право в американской истории, том 1: от колониальных лет до гражданской войны , Oxford University Press, 2012, с. 145:

«Члены новых правительств должны были быть воплощением добродетели, потому что соблазны влияния, покровительства и коррупции всегда присутствовали среди тех, кто занимал должности, и потому что в политической культуре, в которой символ короля больше не будет присутствовать и где дворянство так и не утвердилось, элитам, осуществляющим политическую власть, было бы легко использовать свои должности для получения прибыли и саморекламы. Средством было распространение кодексов личной и личной чести, столь ценимых элитой поколения Адама, на общественную арену, чтобы просвещенное, бескорыстное занятие должностей стало способом воздать должное своему имени и репутации».

Авраам Линкольн, «Геттисбергское обращение», Геттисберг, Пенсильвания, 19 ноября 1863 г.

:

«Нам, живым, скорее следует посвятить себя здесь незаконченному делу, которое так благородно продвинули сражавшиеся здесь. Нам скорее следует здесь посвятить себя великой задаче, стоящей перед нами, — что от этих почтенных умерших мы берем повышенную преданность тому делу, ради которого они здесь отдали последнюю полную меру преданности, — что мы здесь твердо решили, что эти умершие должны умерли не напрасно — чтобы этот народ под Богом возродился от свободы, и чтобы правление народа, через народ и для народа, не исчезло с лица земли».

Джон Ф. Кеннеди «Инаугурационная речь». Вашингтон, округ Колумбия, 20 января 1961 г. :

«Теперь труба снова зовет нас — не как призыв к оружию, хотя оружие нам и нужно, — не как призыв к битве, хотя мы и сражаемся, — а призыв нести бремя долгой сумеречной борьбы, из года в год из года в год, «радоваться в надежде, терпеть в скорби» — борьба с общими врагами человека: тиранией, нищетой, болезнями и самой войной.

Следовательно, народ должен уделять особое внимание всем этим принципам при выборе своих должностных лиц и представителей; и он имеет право требовать от своих законодателей и магистратов точного и постоянного соблюдения их при формировании и исполнение законов, необходимых для хорошего управления государством.

Следовательно, народ должен уделять особое внимание всем этим принципам при выборе своих должностных лиц и представителей; и он имеет право требовать от своих законодателей и магистратов точного и постоянного соблюдения их при формировании и исполнение законов, необходимых для хорошего управления государством.

:

: