Понятие злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности в статье 177 УК РФ*

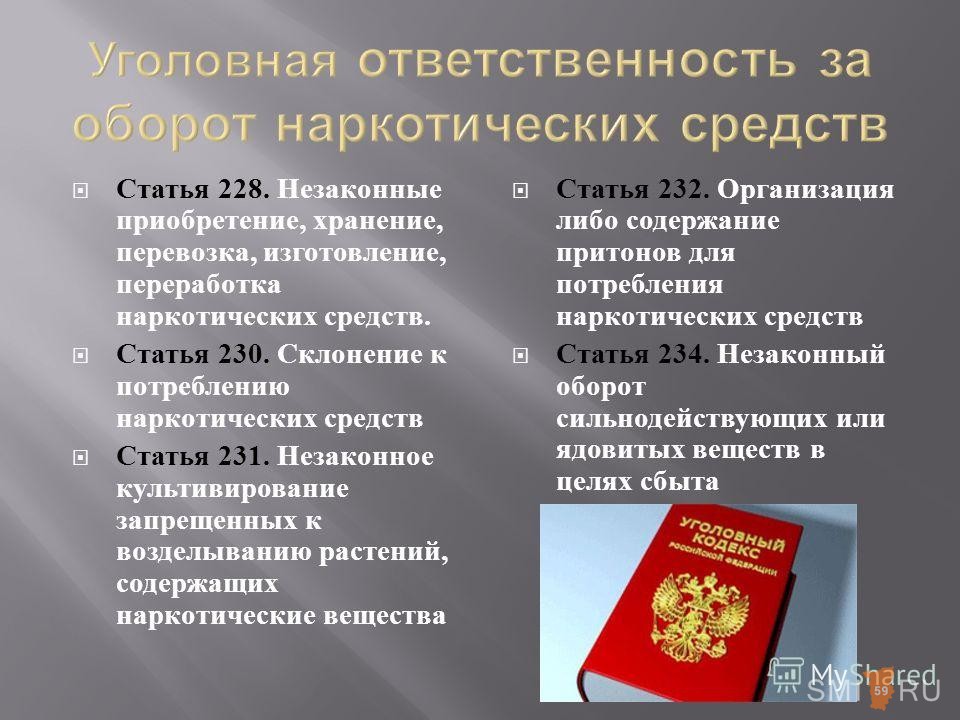

Общественные отношения, охраняемые уголовным законом, играют важнейшее значение, а всевозможные посягательства на них представляют весомую общественную опасность. Один из основополагающих принципов уголовного права, закрепленный ст. 4 УК РФ, провозглашает равенство всех лиц перед законом и судом. Так, каждый, совершивший преступление, подлежит уголовной ответственности [1]. Однако, ответственность за некоторые деяния наступает крайне редко, что обусловлено рядом неточностей в тексте Уголовного кодекса Российской Федерации. Одной из таких неточностей является понятие злостности в ст. 177 УК РФ. На данный момент эта категория носит оценочный характер. Как следствие, возникают определенные трудности в правоприменении: из-за отсутствия четкого определения в законе, признак злостности по-разному интерпретируется органами прокуратуры и судебными органами. Это, несомненно, создает проблему в расследовании преступлений по ст. 177 УК РФ.

177 УК РФ.

К тому, как определить понятие «злостность», упоминаемое в тексте ст. 177 УК РФ, многие юристы подходят по-разному. А.С. Горелик для выяснения сути данного понятия предлагает ориентироваться на п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК РСФСР» от 19 марта 1969 г. № 46, в котором характеризуется злостное уклонение родителей от уплаты по решению суда или постановлению народного судьи средств на содержание детей [2]. В свою очередь, В.М. Лебедев в комментарии к Уголовному кодексу РФ предлагает придерживаться следующей точки зрения: «Злостность уклонения устанавливается судом, исходя из всех обстоятельств дела и, в особенности, из наличия у должника денежных и иных средств, позволяющих погасить кредиторскую задолженность, совершения должником сделок по отчуждению имущества, уклонения от явки в структуры, взыскивающие кредиторскую задолженность, создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, фактов незаконного воздействия на кредитора. » [3]. Н. С. Карпухина полагает, что «злостность» (применимо к ст. 157 УК РФ) должна устанавливаться в каждом конкретном случае на основании законодательства об исполнительном производстве [4].

» [3]. Н. С. Карпухина полагает, что «злостность» (применимо к ст. 157 УК РФ) должна устанавливаться в каждом конкретном случае на основании законодательства об исполнительном производстве [4].

Кроме того, отметим, что в правоприменительной деятельности весьма часто встречаются отсылки к утратившему силу Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 11.01.2007 №2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», в котором разъясняется понятие злостности при уклонении от отбывания обязательных или исправительных работ. Намного реже дознаватели ФССП ссылаются на «Методические рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности)» (утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12) (ред. от 03.10.2016).

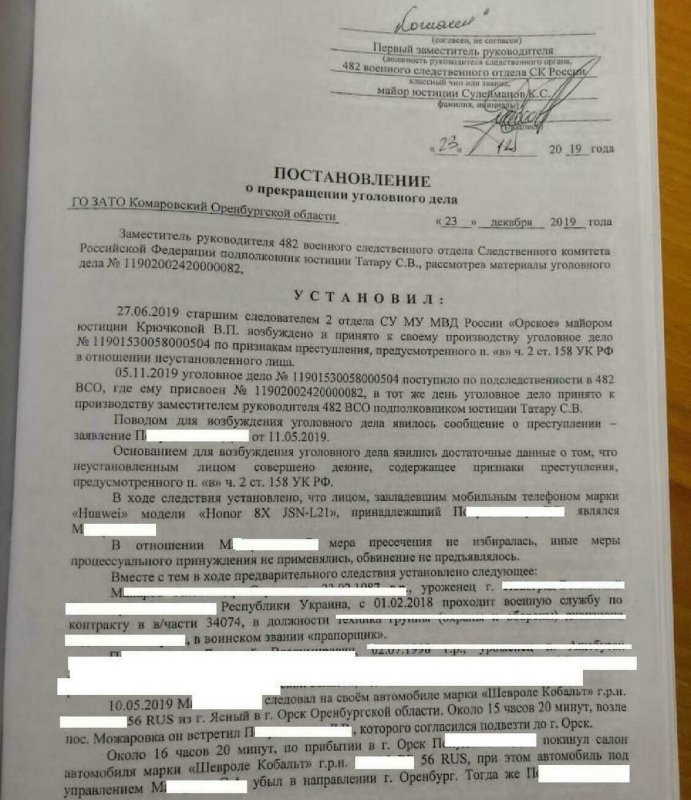

Судебная практика по делам о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности складывается неравномерно, однако, имеет схожие черты. Так, на основании анализа судебных решений, можно выявить следующие закономерности при вынесении обвинительных приговоров по злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности: отсутствие добровольных попыток должника погасить задолженность после возбуждения исполнительного производства, неоднократные предупреждения должника судебным приставом-исполнителем о возможности наступления уголовной ответственности (если, несмотря на это, должник не предпринял попыток к погашению долга), сокрытие своего место работы, имущества или заработной платы от пристава-исполнителя [5].

Так, на основании анализа судебных решений, можно выявить следующие закономерности при вынесении обвинительных приговоров по злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности: отсутствие добровольных попыток должника погасить задолженность после возбуждения исполнительного производства, неоднократные предупреждения должника судебным приставом-исполнителем о возможности наступления уголовной ответственности (если, несмотря на это, должник не предпринял попыток к погашению долга), сокрытие своего место работы, имущества или заработной платы от пристава-исполнителя [5].

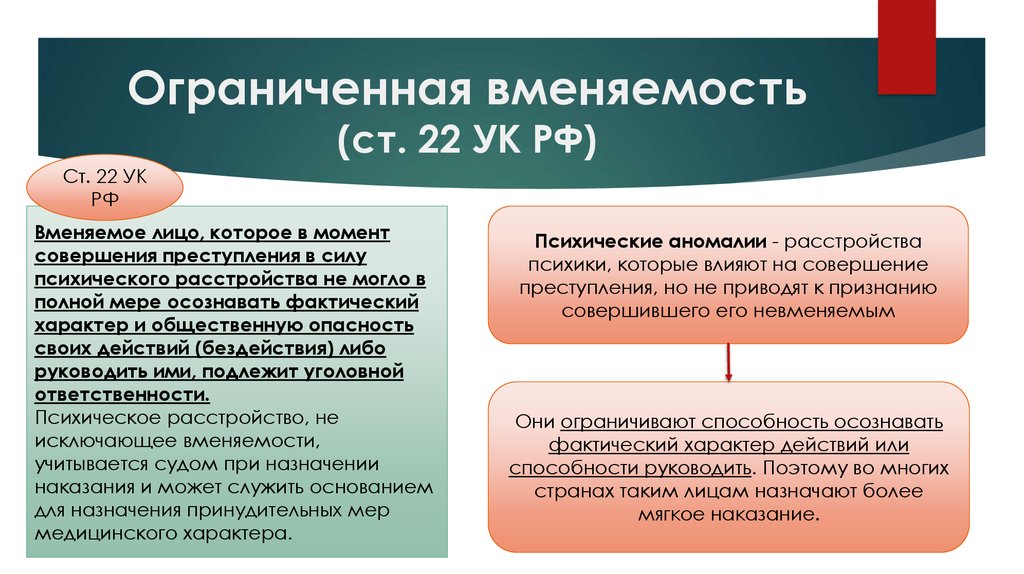

Таким образом, мы видим, что доктрина не предлагает универсального подхода к исследуемому понятию. Не дает ответа на вопрос: «Что же такое злостность?» и закон. В настоящей статье мы предложим свою трактовку данной категории. В своём рассуждении считаем необходимым отталкиваться от лексического значения слова «злостности». Так, в толковом словаре Ожегова приводится следующее определение данного понятия: «Исполненный зла, злых умыслов» [6]. В этой связи необходимо прийти к механизму, позволяющему выявить злостность, при этом учитывающему объективные условия, препятствующие погашению задолженности. Для установления всех обстоятельств возможного преступления должна быть проведена всесторонняя доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в ходе которой и предполагается установление злостности или её отсутствия. Однако, большинство трудностей возникает именно на этой стадии. Так, должники в обоснование уважительности причины неисполнения судебного решения ссылаются на отсутствие работы и неблагоприятная финансовая ситуация юридического лица, а, следовательно, отсутствие реальной возможности погашения долга. Помимо этого, существует распространенная практика сокрытия местонахождения должника, его имущества. Не менее актуальным остается вопрос необходимости направления судебным приставом должнику официального предупреждения о возможности привлечения его к уголовной ответственности.

В этой связи необходимо прийти к механизму, позволяющему выявить злостность, при этом учитывающему объективные условия, препятствующие погашению задолженности. Для установления всех обстоятельств возможного преступления должна быть проведена всесторонняя доследственная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в ходе которой и предполагается установление злостности или её отсутствия. Однако, большинство трудностей возникает именно на этой стадии. Так, должники в обоснование уважительности причины неисполнения судебного решения ссылаются на отсутствие работы и неблагоприятная финансовая ситуация юридического лица, а, следовательно, отсутствие реальной возможности погашения долга. Помимо этого, существует распространенная практика сокрытия местонахождения должника, его имущества. Не менее актуальным остается вопрос необходимости направления судебным приставом должнику официального предупреждения о возможности привлечения его к уголовной ответственности. Встречаются случаи, когда отсутствие реальной возможности исполнения судебного решения было создано искусственно посредством заключения фиктивных и притворных сделок.

Встречаются случаи, когда отсутствие реальной возможности исполнения судебного решения было создано искусственно посредством заключения фиктивных и притворных сделок.

Так что же можно назвать злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, не должен даваться, опираясь только на доктрину, судебную практику или постановления пленума Верховного суда. В связи с наличием различных подходов к трактованию объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, считаем целесообразным обратиться к опыту римского права. В пример можно привести вручение судебным приставом должнику предупреждений о наступлении уголовной ответственности. Как представляется, должник и без получения предупреждений знает, что является обремененным по гражданско-правовому договору в отношении взыскателя. Кроме того, в установленном ч. 17 ст. 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве» [7] порядке должник уведомляется о возбуждении в отношении него исполнительного производства. Таким образом, исходя из общеправового принципа Ignorantia juris non excūsat [8] вытекает презумпция знания законов субъектом права. Именно такого подходя придерживались римские юристы при просрочке должника. По законодательству Юстиниана одним из необходимых элементов просрочки должника являлась interpellatio, т.е. напоминание со стороны кредитора. Однако и тогда в некоторых случаях просрочка должника наступала вне зависимости от напоминания, например, если в обязательстве был обозначен точный срок исполнения: в этом случае сам по себе напоминал должнику о необходимости платежа. На этом основании мы полагаем, что отсутствие предупреждения о наступлении уголовной ответственности не может являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела/оправдательного приговора суда. Что касается ответственности должника в рамках римского права, то она строилась на принципе вины. Так, должник отвечал только в том случае, если он непосредственно виновен ущербе, возникшем для кредитора. Выделялась вина разной степени, самой тяжкой из которых была dolus (умышленное причинение вреда).

Таким образом, исходя из общеправового принципа Ignorantia juris non excūsat [8] вытекает презумпция знания законов субъектом права. Именно такого подходя придерживались римские юристы при просрочке должника. По законодательству Юстиниана одним из необходимых элементов просрочки должника являлась interpellatio, т.е. напоминание со стороны кредитора. Однако и тогда в некоторых случаях просрочка должника наступала вне зависимости от напоминания, например, если в обязательстве был обозначен точный срок исполнения: в этом случае сам по себе напоминал должнику о необходимости платежа. На этом основании мы полагаем, что отсутствие предупреждения о наступлении уголовной ответственности не может являться основанием для отказа в возбуждении уголовного дела/оправдательного приговора суда. Что касается ответственности должника в рамках римского права, то она строилась на принципе вины. Так, должник отвечал только в том случае, если он непосредственно виновен ущербе, возникшем для кредитора. Выделялась вина разной степени, самой тяжкой из которых была dolus (умышленное причинение вреда). Однако, случались ситуации, когда лицо добросовестно исполняло обязательства, проявляя при этом полную внимательность, а вред все-таки наступал. В этом случае ученые — романисты говорят о случайном вреде (casus). Как известно, за случай никто не отвечает – на практике это значит, что покрытие убытков ложится на плечи собственника испорченного или уничтоженного имущества (casum sentit dominus) [9].

Однако, случались ситуации, когда лицо добросовестно исполняло обязательства, проявляя при этом полную внимательность, а вред все-таки наступал. В этом случае ученые — романисты говорят о случайном вреде (casus). Как известно, за случай никто не отвечает – на практике это значит, что покрытие убытков ложится на плечи собственника испорченного или уничтоженного имущества (casum sentit dominus) [9].

Таким образом, мы можем определить ряд обстоятельств, свидетельствующих о злостности уклонения. Активным уклонением (прямо идущим вразрез с требованиями законодательства) можно считать попытку сокрыть имущество, место жительства, воспрепятствование работе пристава, неявку по повестке, попытки незаконного воздействия на кредитора. Среди проявлений пассивного уклонения можно назвать, например, непринятие мер, направленных на исправление неблагоприятной финансовой ситуации должника, препятствующей погашению задолженности. По нашему мнению, для квалификации деяния как преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, недостаточно лишь пассивного уклонения. Однако, наличие хотя бы одного из проявлений активного уклонения дает основания квалифицировать деяние как преступление.

177 УК РФ, недостаточно лишь пассивного уклонения. Однако, наличие хотя бы одного из проявлений активного уклонения дает основания квалифицировать деяние как преступление.

Учитывая вышесказанное, представляется необходимым законодательно закрепить определение понятия «злостность». Для этого необходимо изложить редакцию ст. 177 УК РФ следующим образом: «Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, выраженное в сокрытии имущества, утаивании своего места жительства, совершении мнимых и притворных сделок с целью сокрытия имущества, воспрепятствовании работе судебного пристава-исполнителя, неявке по вызовам судебного пристава-исполнителя, непринятии мер по исправлению неблагоприятной финансовой ситуации, препятствующей погашению задолженности, а равно незаконном воздействии на взыскателя по исполнительному листу…» и далее по тексту.

В заключении хотелось бы сказать о том, что нарушение данной нормы совершенно несправедливо отнесено к преступлениям небольшой тяжести, что, кстати, характерно сразу для нескольких норм, в которых так или иначе фигурирует понятие «злостность» (ст. 157, 177, 315 УК РФ). Так, несмотря на то, что все указанные нормы охраняют разные общественные отношения, их нарушения обращены против судебных решений (исключение-ст. 157 УК РФ, если сумма алиментов в отношении их несовершеннолетних детей установлена соглашением родителей). Таким образом, субъекты вышеуказанных преступлений препятствуют фактической реализации правосудия, чем, в том числе, подрывают авторитет судебной власти. Кроме того, данный пробел в правовом регулировании, как отмечалось выше, влияет не столько на вынесения приговора суда, сколько на возбуждение уголовного дела. Палочная система, существующая в российских правоохранительных органах, породила тенденцию не возбуждать уголовные дела по формальным или надуманным основаниям, если нет уверенности в том, что предполагаемый преступник будет осужден. Именно такая участь настигает абсолютное большинство материалов проверок, проводимых дознавателями ФССП с целью выявления состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

Именно такая участь настигает абсолютное большинство материалов проверок, проводимых дознавателями ФССП с целью выявления состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

* Статья опубликована в журнале «МОЛОДОЙ ЮРИСТ» Издательской группы «Юрист» (Москва) ISSN: 2500-0314

[1] «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017)

[2] Горелик А.С., Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2005.

[3] Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2004.

[4] Карпухина Н. С. Отдельные проблемы квалификации преступлений, предусмотренных ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2009. № 1. С. 53.

[5] Архив Ейского городского суда Краснодарского края. Уголовное дело № 1-9/2017 (1-351/2016;)

Архив Химкинского городского суда Московской области. Уголовное дело № 1-15/2017 (1-799/2016;)

Уголовное дело № 1-15/2017 (1-799/2016;)

Архив Светлоярского районного суда Волгоградской области. Уголовное дело № 1-64/2017

Архив Ленинского районного суда г. Орска Оренбургской области. Уголовное дело № 1-18/2017 (1-383/2016;)

[6] Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 с. — ISBN 5-89285-003-X.

[7] Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 28.05.2017) «Об исполнительном производстве» ч. 17 ст. 30

[8] Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.2012 N 8-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина И.Д. Ушакова»

[9] Новицкий И.Б. Римское право ISBN 5-86409-002-6

© Издательское товарищество «ТЕИС», оригинал-макет, 1993 с. 121-125

Апелляция разъяснила оправдание по делу о злостном уклонении от погашения задолженности по кредиту

Фото с сайта wikipedia. org

org

Белгородский областной суд представил на своем сайте обзор судебной практики по уголовным, гражданским и административным делам за сентябрь 2014 года.

В обзоре разбираются процессуальные вопросы и вопросы применения норм материального права. Анализируются вопросы досудебного и судебного производства, а также апелляционная практика пересмотра судебных решений.

Разбирая одно из дел, Белгородский облсуд отмечает, что злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности может быть только противодействие исполнительному производству в активной или пассивной форме. Однако пассивное сокрытие доходов или имущества нельзя смешивать с простым неисполнением судебного решения. Вопрос же о наличии в деянии лица признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, должен решаться с учетом оценки добросовестности отношения к работе пристава-исполнителя, который исполняет судебное решение.

Приговором Свердловского районного суда Белгорода от 30 июня 2014 года Е. был осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Апелляционная инстанция областного суда обвинительный приговор отменила, а Е. – оправдала за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям.

был осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Апелляционная инстанция областного суда обвинительный приговор отменила, а Е. – оправдала за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что форма вины и мотивы инкриминируемого Е. деяния в приговоре не раскрыты, а стороной обвинения не представлено доказательств объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, в частности обязательного признака злостности в уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Апелляционный суд посчитал, что в действиях Е. имеет место «простое», а не «злостное» уклонение от исполнения возложенных обязанностей, что исключает уголовную ответственность. К такому убеждению суд апелляционной инстанции пришел по следующим основаниям.

Признавая Е. виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, суд в приговоре уклонился от исследования и оценки довода стороны защиты о том, что Е. не создавал препятствий судебным приставам-исполнителям осуществлять взыскание задолженности с его лицевых счетов в банке, не противодействовал им, не пытался скрыть свои счета в банке, а так же спрятать местонахождение имущества, на которое возможно наложение ареста. Вопрос о привлечении Е. к административной ответственности по ст. 17.8 или 17.14 КОАП РФ судебными приставами-исполнителями не ставился.

не создавал препятствий судебным приставам-исполнителям осуществлять взыскание задолженности с его лицевых счетов в банке, не противодействовал им, не пытался скрыть свои счета в банке, а так же спрятать местонахождение имущества, на которое возможно наложение ареста. Вопрос о привлечении Е. к административной ответственности по ст. 17.8 или 17.14 КОАП РФ судебными приставами-исполнителями не ставился.

Напротив, как видно из материалов уголовного дела, судебным приставам-исполнителям было известно о наличии всех счетов в банке на имя Е., однако на эти счета в соответствии Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не накладывалось.

По мнению суда апелляционной инстанции, стороной обвинения не было представлено в суд доказательств того, что Е., как должнику, предупрежденному об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, разъяснялось, что при условии принудительного исполнении судебного решения он обязан, в случае получения доходов либо иного имущества, на которое может быть возложено взыскание, сообщать об этом в службу судебных приставов-исполнителей.

С учетом изложенного обвинительный приговор в отношении Е. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ отменен с вынесением оправдательного приговора на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и признанием за ним права на реабилитацию.

С полным текстом Информационного бюллетеня Белгородского областного суда № 10 (октябрь 2014 года ) года можно ознакомиться здесь.

- Судебные приставы, Оправдание, Судебная практика, Суды и судьи

- Белгородский областной суд

- Статья 177 УК РФ

Ratio Legis статьи 177 УК РФ

Автор

Перечислены:

- Лилия АЛЛАНИНА

(Тюменский индустриальный университет, Российская Федерация)

- ЮЗИХАНОВА Эльвира

(Тюменский институт повышения квалификации МВД России)

- КРЕТОВА Анастасия

(Тюменский индустриальный университет, Российская Федерация)

- ИЗУЙМОВ Игорь

(Тюменский индустриальный университет, Российская Федерация)

- Наиля НАСЫРОВА

(Тюменский индустриальный университет, Российская Федерация)

Зарегистрирован:

Реферат

В статье авторы исследуют межсистемные отношения и проблемы умышленного уклонения от погашения задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего решения суда. Автор уделяет внимание конструкции состава преступления, его характеристикам, а также основным категориям кредиторской задолженности организации руководителю организации и злонамеренности. Также проводится анализ судебной практики и теории. вызывает значительные трудности в квалификации деяния Делается вывод о том, что криминологическая характеристика кредиторской задолженности значительно уже по сравнению с общепринятым в цивилистической доктрине толкованием обязательства Аналогичная ситуация с трактовкой понятия организации менеджер Специфика правового статуса нами руководителя находится в гражданско-трудовых правоотношениях, что свидетельствует о его сложном характере. В связи с этим не менее двух элементов состава преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ, относятся к объекту и к предмету преступления содержат частноправовые признаки Эти признаки имеют юридическое содержание и значения, которые остаются спорными по теоретическим и практическим причинам. Цивилизированная категория добросовестности является краеугольным камнем понятия злонамеренность в гражданском праве.

Автор уделяет внимание конструкции состава преступления, его характеристикам, а также основным категориям кредиторской задолженности организации руководителю организации и злонамеренности. Также проводится анализ судебной практики и теории. вызывает значительные трудности в квалификации деяния Делается вывод о том, что криминологическая характеристика кредиторской задолженности значительно уже по сравнению с общепринятым в цивилистической доктрине толкованием обязательства Аналогичная ситуация с трактовкой понятия организации менеджер Специфика правового статуса нами руководителя находится в гражданско-трудовых правоотношениях, что свидетельствует о его сложном характере. В связи с этим не менее двух элементов состава преступления, предусмотренного статьей 177 УК РФ, относятся к объекту и к предмету преступления содержат частноправовые признаки Эти признаки имеют юридическое содержание и значения, которые остаются спорными по теоретическим и практическим причинам. Цивилизированная категория добросовестности является краеугольным камнем понятия злонамеренность в гражданском праве. Категория добросовестность или добросовестность в свою очередь носит оценочный характер и имеет высшую форму абстракции По мнению авторов, скрытое за оценочными категориями ratio legis уголовно-правовой структуры статьи 177 УК РФ должно отражаться в реальной возможности принудительного исполнения судебного акта. следует принимать во внимание выполнение окончательных решений Поэтому о злонамеренности поведения должника нельзя судить без учета всей процедуры исполнительного производства

Категория добросовестность или добросовестность в свою очередь носит оценочный характер и имеет высшую форму абстракции По мнению авторов, скрытое за оценочными категориями ratio legis уголовно-правовой структуры статьи 177 УК РФ должно отражаться в реальной возможности принудительного исполнения судебного акта. следует принимать во внимание выполнение окончательных решений Поэтому о злонамеренности поведения должника нельзя судить без учета всей процедуры исполнительного производства

Рекомендуемое цитирование

Обработчик: RePEc:srs:jarle0:v:9:y:2018:i:3(33):p:824-833

как

HTMLHTML с абстрактным простым текстом обычный текст с абстрактнымBibTeXRIS (EndNote, RefMan, ProCite)ReDIFJSON

Скачать полный текст от издателя

Насколько нам известно, этот пункт недоступен для

скачать . Чтобы узнать, доступен ли он, есть три

варианты:

Чтобы узнать, доступен ли он, есть три

варианты:

1. Проверьте ниже, доступна ли в Интернете другая версия этого элемента.

3. Выполните поиск элемента с похожим названием, который будет доступный.

Подробнее об этом товаре

Статистика

Доступ и статистика загрузкиИсправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:srs:jarle0:v:9:y:2018:i:3(33):p:824-833 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные поставщика: http://journals.aserspublishing.eu/jarle .

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь.

У нас нет библиографических ссылок на этот элемент. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: Claudu Popirlan Адрес электронной почты этого сопровождающего больше не действителен. Пожалуйста, попросите Клаудиу Попирлана обновить запись или отправить нам правильный адрес

(электронная почта доступна ниже).

Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.

Объяснитель — Как Россия применяет новые законы, чтобы подавить инакомыслие в Украине в Украине.

ФОТО НА ФАЙЛ — Российский оппозиционный политик Евгений Ройзман, задержанный и находящийся под следствием за критику участия России в военном конфликте на Украине, стоит в камере подсудимых на судебном заседании в Екатеринбурге, Россия, 25 августа 2022 года. Наталья Чернохатова/ Octagon.Media через REUTERS

Вот посмотрите на законы и то, как они применяются.

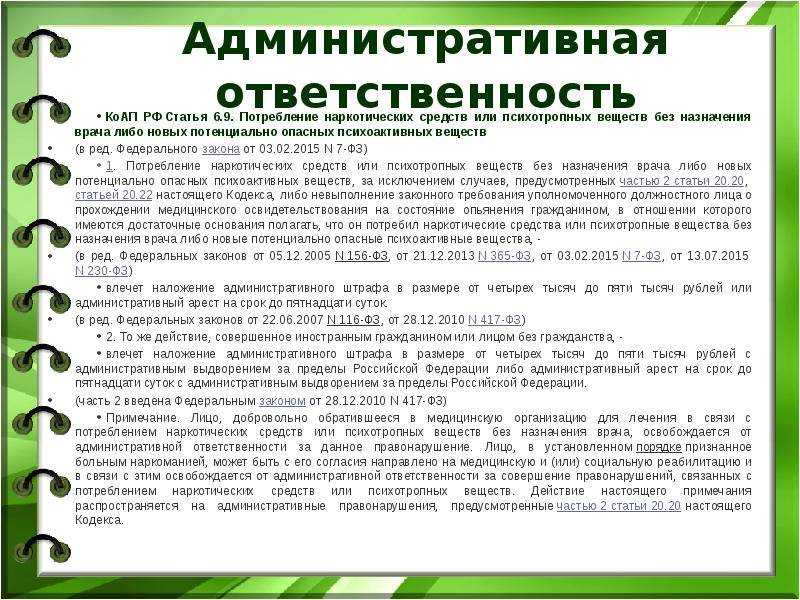

КАКИЕ НОВЫЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯЛИ В РОССИИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 24?

Россия внесла важные дополнения в две статьи УК согласно закону, принятому 4 марта. срок до трех лет в менее серьезных случаях или пять лет, если в результате этого причинен ущерб жизни, имуществу, общественному порядку и безопасности.

Статья 207. 3 гласит, что «публичное распространение заведомо ложных сведений о применении Вооруженных Сил Российской Федерации» наказывается штрафом и лишением свободы на срок до трех, пяти, 10 или 15 лет в зависимости от обстоятельств и степени имело ли правонарушение «тяжкие последствия».

3 гласит, что «публичное распространение заведомо ложных сведений о применении Вооруженных Сил Российской Федерации» наказывается штрафом и лишением свободы на срок до трех, пяти, 10 или 15 лет в зависимости от обстоятельств и степени имело ли правонарушение «тяжкие последствия».

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ДВУМЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ?

В этом месяце Министерство юстиции выпустило руководство для следователей и судей, в котором разъясняется, как отличить дискредитацию армии от более тяжкого преступления — распространения ложной информации, сообщают российские СМИ.

Газета «Коммерсантъ» сослалась на руководство, в котором говорится, что «заявление о ложном факте», а не высказывание мнения, равносильно распространению ложной информации.

СКОЛЬКО ДЕЛ И СУДЕБНЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ?

Павел Чиков, адвокат-правозащитник, сообщил, что за дискредитацию армии возбуждено около 3500 дел, почти все фигуранты которых признаны виновными. По его словам, изначально это рассматривается как «административные правонарушения», что приводит только к штрафам, но любой, кто затем выступит против войны, рискует подвергнуться уголовному преследованию.

По данным правозащитной ассоциации Agora Legal Group, к началу августа было возбуждено более 85 уголовных дел по факту «ложной информации».

Первое такое дело, по словам правозащитников, было открыто буквально через полторы недели после начала вторжения.

Ниже приведены некоторые из наиболее известных дел, расследуемых на данный момент.

ЕВГЕНИЙ РОЙЗМАН — бывший мэр Екатеринбурга, четвертого по величине города России, который неоднократно называл действия Москвы в Украине войной и вторжением и обвинялся в дискредитации вооруженных сил. Суд на этой неделе запретил ему посещать публичные мероприятия, пользоваться Интернетом или общаться без разрешения с кем-либо, кроме его адвоката и родственников, до 29 сентября..

МАРИНА ОВСЯННИКОВА — бывшая журналистка государственного телевидения, протестовавшая в прямом эфире и на одной из московских улиц напротив Кремля. Ее дважды штрафовали, а ранее в этом месяце обвинили в распространении ложной информации о вооруженных силах, за что ей грозит до 10 лет, сообщил ее адвокат.