Прокурор разъясняет — Прокуратура Ростовской области

Прокурор разъясняет

- 23 августа 2022, 15:32

Увольнение ввиду истечения срока трудового договора

Текст

Поделиться

Заключение срочных трудовых договоров весьма распространено в настоящее время. Зачастую работодатели при оформлении таких договоров с потенциальными сотрудниками стараются по максимуму соблюсти свои интересы, при этом нарушая права и трудовые гарантии работников.

Зачастую работодатели при оформлении таких договоров с потенциальными сотрудниками стараются по максимуму соблюсти свои интересы, при этом нарушая права и трудовые гарантии работников.

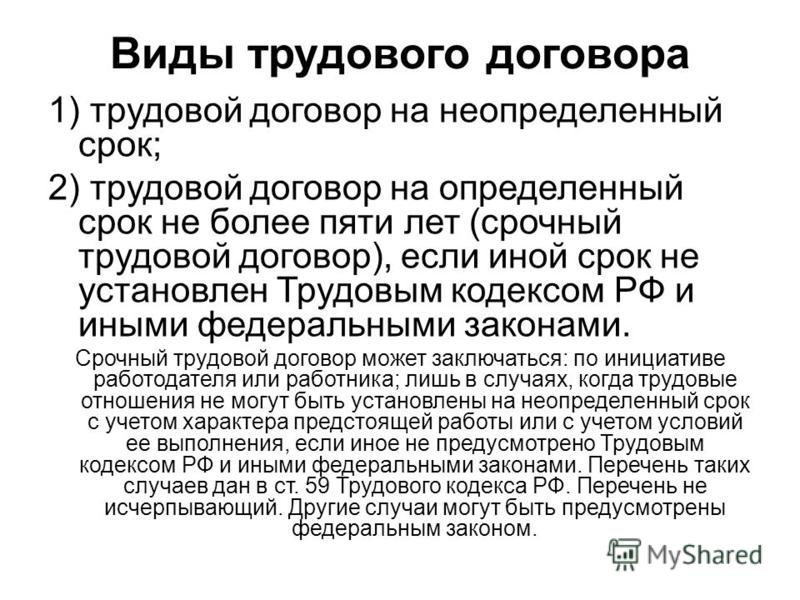

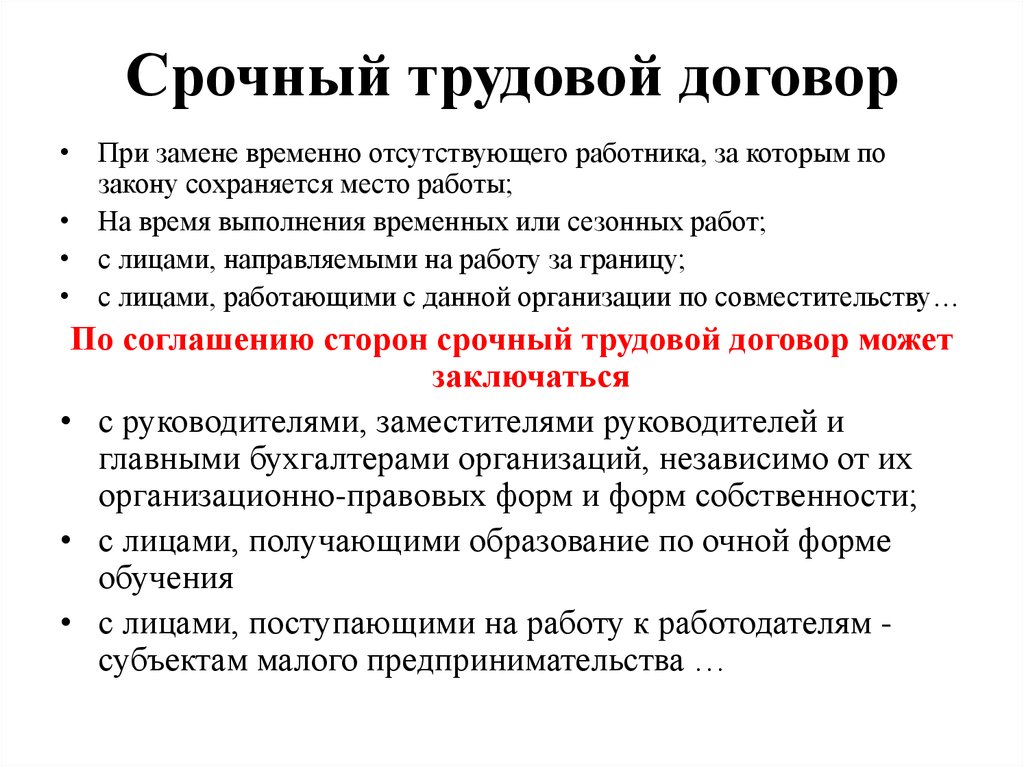

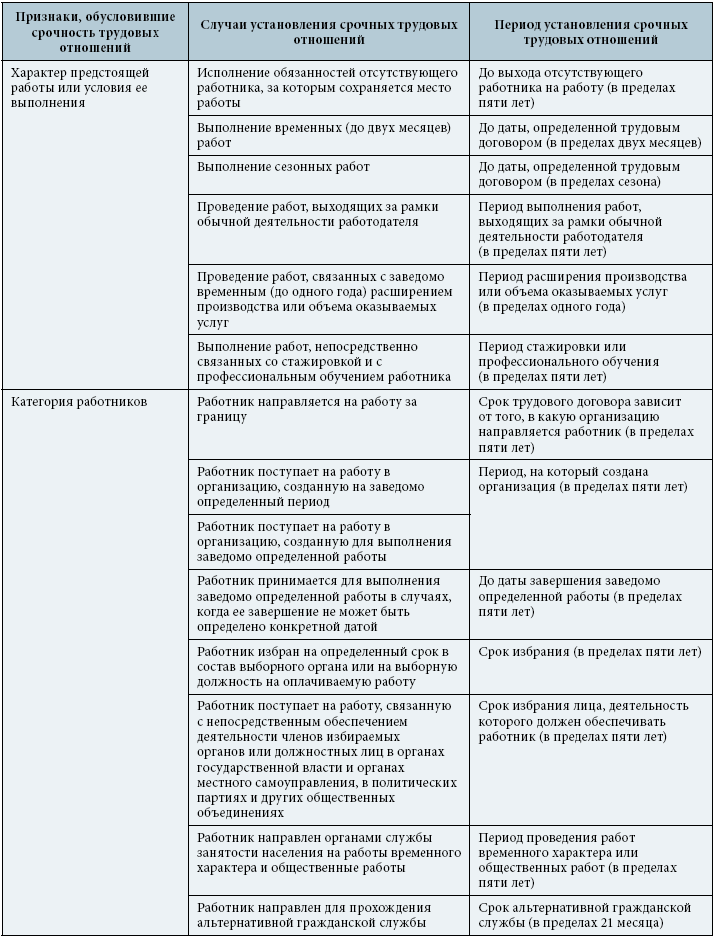

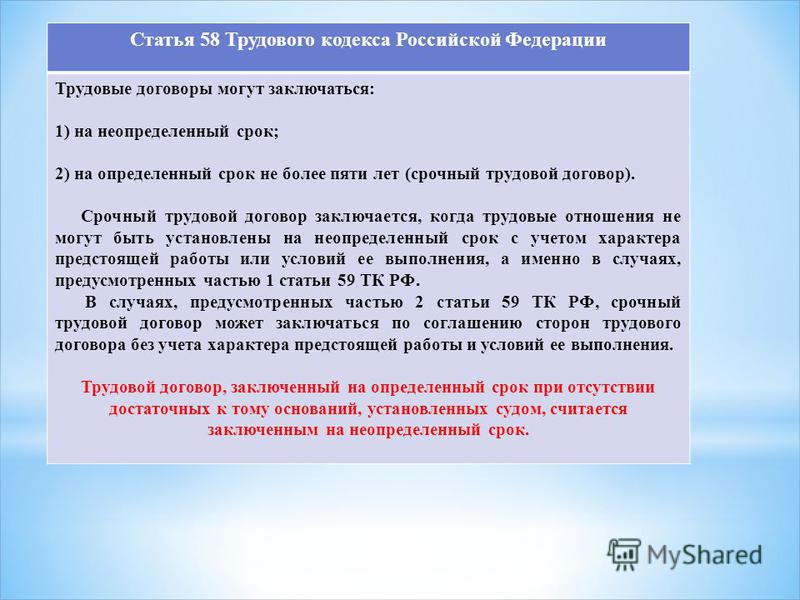

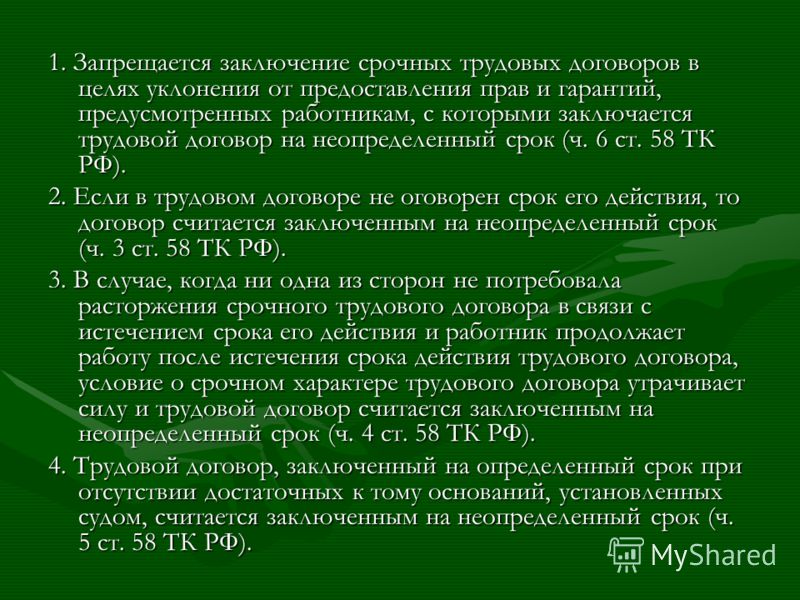

Условие о сроке действия трудового договора должно быть оговорено при его заключении. Если такое условие в трудовом договоре отсутствует, то он считается заключенным на неопределенный срок (ч. 3 ст. 58 ТК РФ). В случае, если работник оспаривает срочный характер трудового договора, необходимо проверить, имелись ли предусмотренные ст.ст. 58, 59 ТК РФ основания для заключения трудового договора на определенный срок.

Согласно разъяснениям, данным в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в случаях, предусмотренных ч.

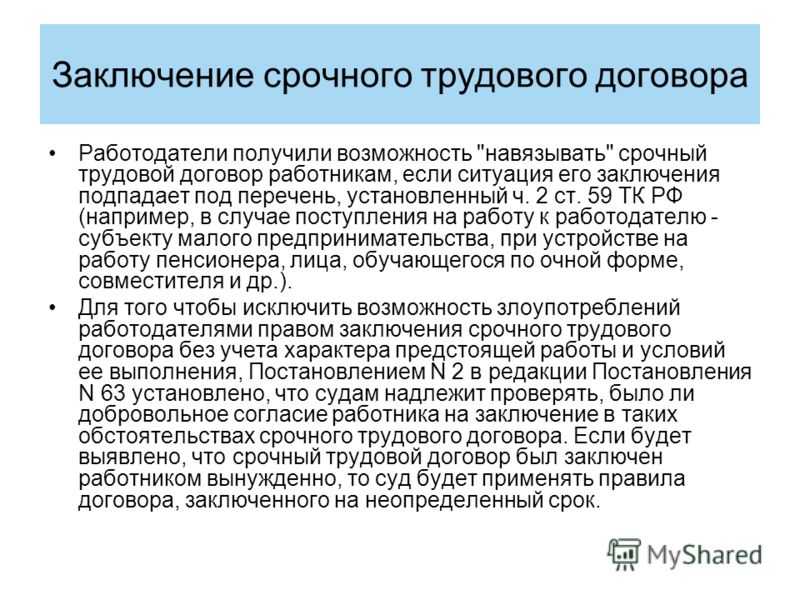

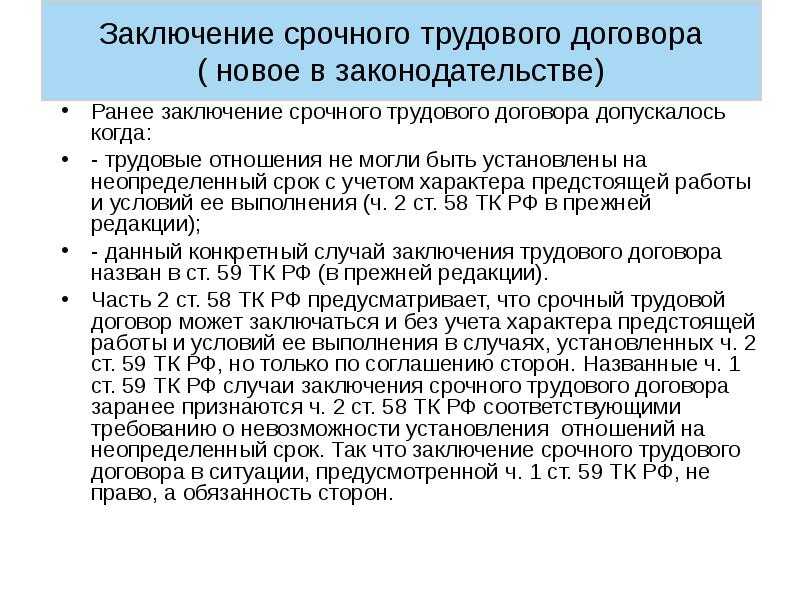

В соответствии с ч. 2 ст. 58 ТК РФ в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть признан правомерным, если имелось соглашение сторон, т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и работодателя.

Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок.

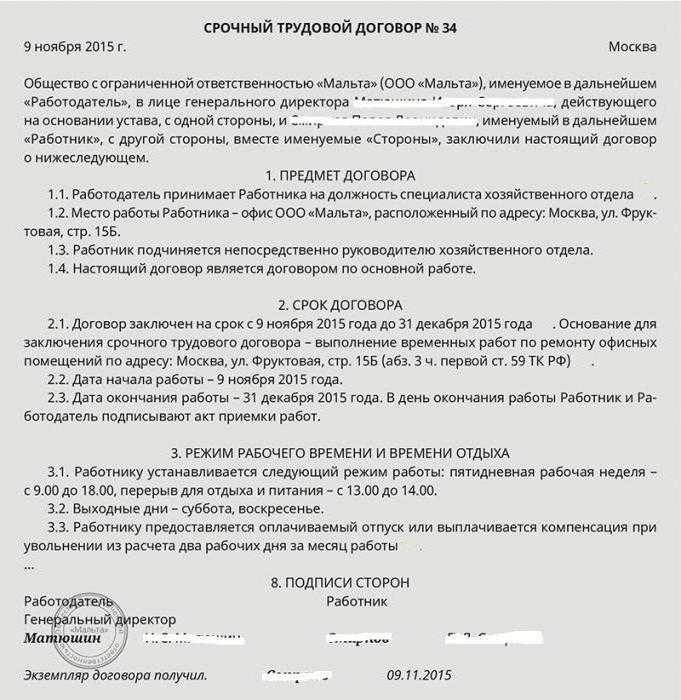

Согласно ч. 1 ст. 58 ТК РФ срочный трудовой договор может быть заключен на срок не более пяти лет, если более длительный срок не установлен Кодексом или иными федеральными законами.

При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы (абз. 7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который создана такая организация. Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ).

7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который создана такая организация. Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ).

Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой (абзац восьмой ч.1 ст. 59 ТК РФ), такой договор в силу ч. 2 ст. 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы.

В соответствии со ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Истечение срока действия трудового договора не связано с инициативой работодателя и наступает независимо от его воли, поэтому увольнение по данному основанию допускается, в том числе в период временной нетрудоспособности работника и в период пребывании его в отпуске.

Процедура увольнения женщин по данному основанию в некоторых случаях имеет свои особенности. С учетом положений ч. 2 ст. 261 ТК РФ срочный трудовой договор не может быть расторгнут до окончания беременности. Состояние беременности подтверждается медицинской справкой, предоставляемой женщиной по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца.

Срочный трудовой договор с беременной женщиной может быть расторгнут в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможности ее перевода до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую она может выполнять с учетом состояния здоровья (ч. 3 ст. 261 ТК РФ).

3 ст. 261 ТК РФ).

Срочный трудовой договор продлевается до окончания беременности женщины независимо от причины окончания беременности. В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием срочного трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности и родам. В иных случаях женщина может быть уволена в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»).

Увольнение ввиду истечения срока трудового договора

Заключение срочных трудовых договоров весьма распространено в настоящее время. Зачастую работодатели при оформлении таких договоров с потенциальными сотрудниками стараются по максимуму соблюсти свои интересы, при этом нарушая права и трудовые гарантии работников.

Условие о сроке действия трудового договора должно быть оговорено при его заключении.

Согласно разъяснениям, данным в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ, а также в других случаях, установленных Кодексом или иными федеральными законами (ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 59 ТК РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 58 ТК РФ в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть признан правомерным, если имелось соглашение сторон, т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и работодателя.

2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. При этом необходимо иметь в виду, что такой договор может быть признан правомерным, если имелось соглашение сторон, т.е. если он заключен на основе добровольного согласия работника и работодателя.

Если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора будет установлено, что он заключен работником вынужденно, суд применяет правила договора, заключенного на неопределенный срок.

При заключении срочного трудового договора с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы (абз. 7 ч. 1 ст. 59 ТК РФ), срок трудового договора определяется сроком, на который создана такая организация. Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ).

Поэтому прекращение трудового договора с указанными работниками по основанию истечения срока трудового договора может быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК РФ).

Если срочный трудовой договор был заключен для выполнения определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой (абзац восьмой ч.1 ст. 59 ТК РФ), такой договор в силу ч. 2 ст. 79 Кодекса прекращается по завершении этой работы.

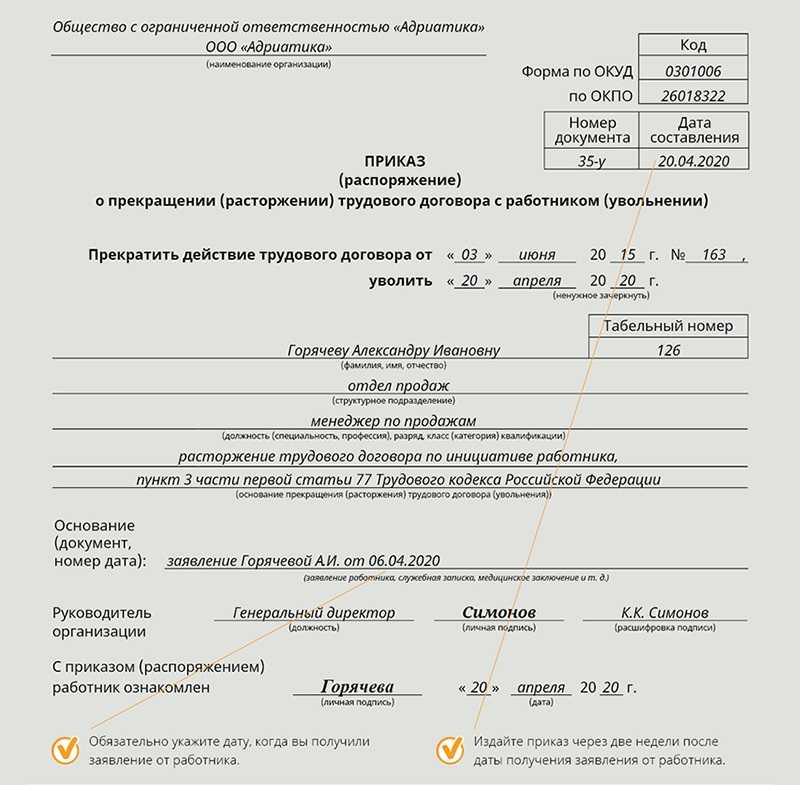

В соответствии со ст. 79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Истечение срока действия трудового договора не связано с инициативой работодателя и наступает независимо от его воли, поэтому увольнение по данному основанию допускается, в том числе в период временной нетрудоспособности работника и в период пребывании его в отпуске.

Процедура увольнения женщин по данному основанию в некоторых случаях имеет свои особенности. С учетом положений ч. 2 ст. 261 ТК РФ срочный трудовой договор не может быть расторгнут до окончания беременности. Состояние беременности подтверждается медицинской справкой, предоставляемой женщиной по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца.

Срочный трудовой договор с беременной женщиной может быть расторгнут в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможности ее перевода до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую она может выполнять с учетом состояния здоровья (ч. 3 ст. 261 ТК РФ).

3 ст. 261 ТК РФ).

Срочный трудовой договор продлевается до окончания беременности женщины независимо от причины окончания беременности. В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием срочного трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности и родам. В иных случаях женщина может быть уволена в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»).

Срочный трудовой договор. Ошибки работодателей, установленные Конституционным Судом РФ

Срочный трудовой договор. Ошибки работодателей,

установленные Конституционным Судом РФ

Конституционный Суд Российской Федерации по жалобе работника рассмотрел вопрос о конституционности абз. 8 ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). В этой связи, организациям, которые нанимают работников для выполнения заведомо определенной работы на время действия гражданских договоров, нужно пересмотреть все срочные трудовые договоры и, возможно, признать их бессрочными.

8 ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). В этой связи, организациям, которые нанимают работников для выполнения заведомо определенной работы на время действия гражданских договоров, нужно пересмотреть все срочные трудовые договоры и, возможно, признать их бессрочными.

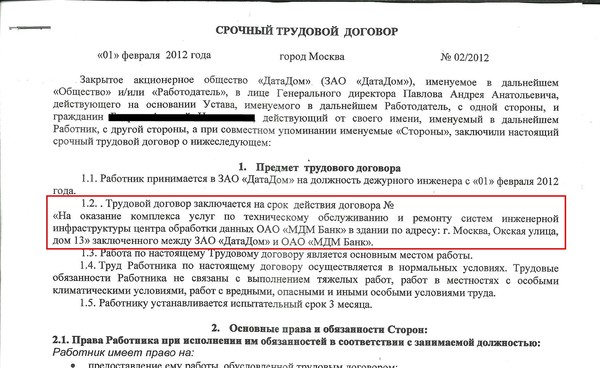

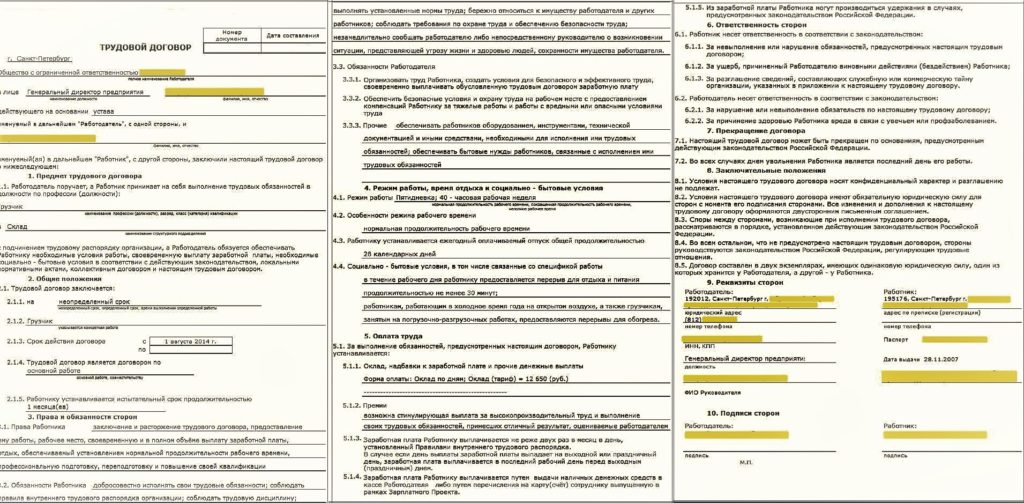

Схема заключения срочного трудового договора, которую обжаловал работник

В 2008 году частное охранное предприятие (ЧОП) в соответствии с абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ заключило с охранником на год трудовой договор для выполнения заведомо определенной работы. Срочность обусловили тем, что работник нужен был на время действия гражданско-правового договора (ГПД) об оказании охранных услуг сторонней организации, срок которого как раз составлял год. В последующем компания ежегодно заключала со сторонней организацией ГПД, а с охранником — трудовой договор сроком действия с 1 января по 31 декабря. В конце 2018 года трудовой договор был расторгнут по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора), а новый заключать не стали. После чего, работник обратился в суд.

2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечение срока трудового договора), а новый заключать не стали. После чего, работник обратился в суд.

Как отмечают эксперты в сфере трудового права, компании нередко используют подобную схему. Они заключают со сторонней организацией ГПД на оказание услуг или выполнение работ и нанимают требуемых для реализации ГПД сотрудников, заключая с ними срочные трудовые договоры. Срок действия последних при этом соответствует сроку действия ГПД и, как правило, определяется не календарной датой или календарным периодом, а временем, в течение которого в соответствии с ГПД требуется исполнение работы. Если ГПД продлевается или заключается новый ГПД, с работниками подписывают новые срочные трудовые договоры, а если нет — работников увольняют по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Подобная конструкция позволяла компаниям избегать проблем, связанных с предоставлением работникам работы, оплатой простоя и выплатой компенсаций при увольнении.

Используя такую схему, работодатели опираются на то, что она подпадает под случаи заключения срочных договоров в соответствии с абзацем 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ. Работа, для выполнения которой нанимают работников, заведомо определенная, так как предусмотрена ГПД. Она временная, в силу того, что ограничена сроком действия ГПД. И, наконец, ее завершение не может быть определено конкретной датой, поскольку ГПД предусматривает возможность его досрочного расторжения.

1 ст. 59 ТК РФ. Работа, для выполнения которой нанимают работников, заведомо определенная, так как предусмотрена ГПД. Она временная, в силу того, что ограничена сроком действия ГПД. И, наконец, ее завершение не может быть определено конкретной датой, поскольку ГПД предусматривает возможность его досрочного расторжения.

Суды, рассматривая иски попавших в такую схему работников, как правило, формально применяли нормы Трудового кодекса и вставали на сторону работодателей. В основном суды исходили из того, что если работа носит заведомо временный характер, то работодатель вправе заключать с работником срочный договор. Подписывая его, работник добровольно соглашается на предлагаемые ему условия и понимает, что трудовой договор носит срочный характер. Также в таких делах суды проверяли наличие законных оснований и соблюдение порядка прекращения трудового договора.

В рассматриваемом деле городской и областной суды также поддержали работодателя. В передаче кассационной жалобы работнику отказали, и он обратился в Конституционный Суд (КС).

В передаче кассационной жалобы работнику отказали, и он обратился в Конституционный Суд (КС).

Разъяснение Конституционного Суда:

КС, признавая абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ конституционным, указал, что заключение срочного трудового договора не может зависеть от времени выполнения работы (оказания услуг), предусмотренной условиями ГПД, заключаемого компанией в рамках уставной деятельности. Срок действия ГПД сам по себе не свидетельствует об отсутствии возможности установить трудовые отношения на неопределенный срок.

! При заключении срочного трудового договора в соответствии с абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ не следует обозначать срок действия трудового договора конкретной датой или окончанием срока действия ГПД, по которому работник от лица работодателя оказывает услуги. Окончание договора необходимо привязать к обстоятельству, с которым следует связать завершение выполняемой работником работы. Например, к подписанию акта выполненных работ.

Например, к подписанию акта выполненных работ.

Пример:

В рассмотренном КС деле организация по уставу занимается оказанием охранных услуг. Раз она не прекратила свою деятельность, значит, могла заключить ГПД и с другими заказчиками, обеспечив работника работой.

Также КС подчеркнул, что заключать в соответствии с абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ срочный договор можно лишь в случае, когда работа объективно носит конечный и в этом смысле срочный характер. Это, в свою очередь, как правило, исключает возможность продолжения трудовых отношений между сторонами договора после завершения работы. Кроме того, важно, чтобы на момент заключения договора в соответствии с абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ нельзя было точно определить дату завершения работы.

В обоснование своей позиции КС привел несколько аргументов.

Работник в сравнении с работодателем — экономически слабая сторона, что предопределяет необходимость защиты от произвольного определения работодателем срока действия трудового договора. Ограничение случаев применения срочных договоров не только отвечает целям и задачам трудового законодательства, но и соответствует конституционным принципам и принципам международного права о гарантированности стабильной занятости, предполагающей прежде всего длительные трудовые отношения.

Ограничение случаев применения срочных договоров не только отвечает целям и задачам трудового законодательства, но и соответствует конституционным принципам и принципам международного права о гарантированности стабильной занятости, предполагающей прежде всего длительные трудовые отношения.

Работодатель — самостоятельный хозяйствующий субъект гражданского оборота, к сфере ответственности которого относится заключение ГПД и их пролонгация. Работодатель должен самостоятельно нести все риски, связанные с экономической деятельностью, в том числе риски, связанные с заменой контрагентов, сокращением объема заказов и т. п. Перекладывать экономические риски на работников нельзя.

Работодатель независимо от обстоятельств обязан обеспечивать работников работой. Для компаний, оказывающих услуги, это в числе прочего предполагает необходимость своевременно заключать с контрагентами договоры оказания услуг. Истечение срока действия отдельного ГПД, как правило, не свидетельствует ни о прекращении юрлицом уставной деятельности, ни о завершении работы его работниками, обеспечивающими исполнение обязательств работодателя по ГПД, а потому и не служит основанием для освобождения его от обязанностей перед работником, в том числе в виде обеспечения его работой, обусловленной трудовым договором. Если работу предоставить невозможно, то в отдельных случаях предусмотрена обязанность оплачивать простой, в других — право провести сокращение численности работников.

Если работу предоставить невозможно, то в отдельных случаях предусмотрена обязанность оплачивать простой, в других — право провести сокращение численности работников.

КС также обратил внимание на то, что в рассмотренном деле стороны неоднократно заключали трудовой договор по одной и той же должности. А это, как правило, свидетельствует о том, что препятствий заключить трудовой договор на неопределенный срок не было.

Выявленный КС конституционно-правовой смысл абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ является общеобязательным, а значит, все работодатели, суды и контролирующие органы должны придерживаться именно такого толкования. Дело же охранника КС постановил пересмотреть.

Реквизиты: постановление КС от 19.05.2020 № 25-П.

Указанный документ вступил в силу со дня

официального опубликования — с 21 мая 2020 года.

Таким образом, работодателям необходимо привести документы в соответствие с выявленным КС смыслом абз. 8 ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В компании не должно остаться трудовых договоров, срок действия которых привязан к заключенным ГПД. Если этого не сделать, уволенных работников могут восстановить на работе, а работодателя — привлечь к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Решение Конституционного Суда Российской Федерации изменяет действующую правоприменительную практику в части возможности заключения срочных трудовых договоров

Перейти к содержимому

Коммерческое право России

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации изменяет существующую практику применения закона. Под вопросом заключение трудового договора на определенный срок в связи с выполнением работы во исполнение гражданско-правового договора работодателя.

Ранее судами допускалась возможность заключения срочного трудового договора с работником для выполнения работ по конкретному проекту, связанному с исполнением работодателем гражданско-правового договора. Такая возможность предусмотрена абзацем восьмым части первой статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — Трудовой кодекс Российской Федерации). Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что данный закон Трудовой кодекс Российской Федерации:

1. не предполагает заключения срочного трудового договора (в том числе многократного заключения трудового договора на одну и ту же должность) в целях обеспечения исполнения обязательств работодателя по гражданско-правовым договорам об оказании услуг в связи с его уставной деятельностью

2. не позволяет определить срочность трудовых отношений исключительно ограниченным сроком действия гражданско-правовых договоров работодателя

Таким образом, принимая во внимание позицию Конституционного Суда Российской Федерации, рассматриваемое основание срочности трудового договора не может быть применено работодателем, если:

- в качестве работодателя выступает организация, уставная деятельность которой связана с оказанием каких-либо услуг третьим лицам

- работников приняты на работу на определенный срок для выполнения обязательств работодателя перед заказчиками услуг

- Трудовая функция работника определяется характером сопутствующих услуг

Суд отмечает, что для исполнения работодателем обязанности по обеспечению работника работой необходимо, в том числе, своевременное заключение договоров возмездного оказания услуг.

Истечение срока отдельного гражданско-правового договора, как правило, не свидетельствует о прекращении работодателем своей уставной деятельности. Также не подтверждается выполнение работ своими работниками, обеспечивающее выполнение обязательств работодателя по гражданско-правовому договору.

В этом случае при невозможности предоставления работнику работы и возникновении вынужденного приостановления работы работодатель обязан оплатить работнику время простоя в соответствии с законодательством.

Данное Постановление Конституционного Суда Российской Федерации существенно меняет ход правоприменительной практики. В связи с этим рекомендуем пересмотреть подход компании к найму сотрудников на определенный срок для реализации проектов по гражданско-правовым договорам. Кроме того, также рекомендуется изучить существующие трудовые договоры на предмет внесения в них необходимых корректировок или дополнений.

Доверенный партнер

Алексей Столярский

Партнер, адвокат

SCHNEIDER GROUP

Разъяснения Конституционного суда относительно заключения срочных трудовых договоров с лицами, привлекаемыми для выполнения определенной работы срочный трудовой договор с лицами, привлекаемыми для выполнения определенной работы, когда срок окончания работы не может быть определен конкретной датой (абз.

8 ч. 1 ст. 59Трудового кодекса).

8 ч. 1 ст. 59Трудового кодекса).Частное охранное предприятие заключило трудовой договор со своим сотрудником сроком на 1 год. Трудовые обязанности работника основывались на договорах на оказание охранных услуг, заключенных работодателем со своими клиентами. В конце каждого срока работодатель заключал с работником новые трудовые договоры на каждый последующий календарный год со сроком действия с 1 января по 31 декабря. Такой подход работодатель мотивировал тем, что договоры с контрагентами были ограничены определенный срок оказания услуг, влекущий за собой заключение срочного трудового договора с работником в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 59Трудового кодекса.

В ходе судебного разбирательства по иску работника о восстановлении на работе и признании трудового договора, заключенного на неопределенный срок, суды поддержали работодателя.

Конституционный суд признал такую позицию нарушением баланса конституционных прав и свобод работника и работодателя. Основными выводами Конституционного суда являются следующие:

Основными выводами Конституционного суда являются следующие:

- Ограниченный срок действия договоров оказания услуг, заключенных работодателем при продолжении осуществления своей уставной деятельности:

- не обосновывает фиксированный период занятости для работников, которые участвуют в предоставлении услуг по таким договорам,

- не означает, что невозможно установить трудовые отношения на неопределенный срок, №

- и, следовательно, не может служить достаточным основанием для заключения срочных трудовых договоров с работниками, трудовая функция которых связана с исполнением соответствующих договорных обязательств.

- Связывание срока трудового договора со сроком договора оказания услуг, заключаемого работодателем, фактически привело бы к тому, что статус работника зависел бы исключительно от результата коммерческих переговоров между работодателем и его контрагентом. Таким образом, работник был бы вынужден разделить бизнес-риски работодателя, что привело бы к искажению сути трудовых отношений и нарушению баланса конституционных прав и свобод работника и работодателя.