Сингулярное правопреемство – это … Определение понятия

Общие положения о правопреемстве: «Правопреемство — это … Определение понятия, виды, образцы заявлений»

Правопреемство — переход прав и обязанностей от одного лица — правопредшественника к другому лицу — правопреемнику, заменяющему его в правоотношении.

Переход прав и обязанностей от одного лица другому осуществляется в силу установленных законом юридических фактов (событий), например, дарение, реорганизация юридического лица, наследование.

В гражданском праве традиционно принято подразделять правопреемство на универсальное и сингулярное.

Универсальное правопреемство — единовременный переход к правопреемнику всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих правопредшественнику.

Сингулярное правопреемство — переход лишь части прав и обязанностей. Другими словами, при сингулярном (частном) правопреемстве к правопреемнику, как правило, переходит отдельное правомочие правопредшественника или его права в конкретном правоотношении.

То есть, разграничение правопреемства универсального от сингулярного происходит по объему передаваемых прав и обязанностей: если при универсальном правопреемстве от правопредшественника к правопреемнику переходят все его права и обязанности в их совокупности, то при правопреемстве сингулярном – только их часть.

Сингулярное правопреемство в силу закона и в силу договора

Сингулярное правопреемство может иметь место в силу предписаний закона или в силу договоренности между субъектами имущественного оборота.

Юридические факты, являющиеся основаниями как для сингулярного, так и универсального правопреемства в обязательстве могут быть разнообразными, однако наиболее популярными, пожалуй, являются сделки уступки требования (цессии).

Уступкой требования (цессией) именуется в ГК РФ изменение кредитора в обязательстве. Согласно пункту 1 ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Другим видом правопреемства, влекущим изменение должника в обязательстве, является перевод долга (ст. 391 ГК РФ).

Реорганизация в форме разделения и выделения – сингулярное правопреемство

Позиция ряда ученых сводится к следующему: при реорганизации в порядке разделения и выделения возникает сингулярное правопреемство, права и обязанности, переходящие в результате реорганизации, фиксируются в передаточном акте. См. подробнее: «Универсальное и сингулярное правопреемство при реорганизации юридических лиц».

Переход прав в порядке сингулярного правопреемства не влияет на начало течения срока исковой давности

В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» содержится следующее разъяснение:

По смыслу статьи 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр. ), а также передача полномочий одного органа публично-правового образования другому органу не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления.. В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

), а также передача полномочий одного органа публично-правового образования другому органу не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления.. В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Сингулярное правопреемство — это… Понятие и признаки сингулярного правопреемства

Существует два основных вида правопреемства в гражданском праве. Они имеют свои специфические черты. Однако общим у них является основание возникновения. Правопреемство в гражданском праве имеет место в случае смерти гражданина или реорганизации юр. лица. Действующее законодательство достаточно подробно регламентирует этот институт. В статье рассмотрим подробно понятие и признаки сингулярного правопреемства.

Классификация

Наследование имущества граждан осуществляется, как известно, или по завещанию, или по закону. В последнем случае говорят об универсальном правопреемстве. После смерти гражданина его наследники получают имущественные права и обязанности.

В последнем случае говорят об универсальном правопреемстве. После смерти гражданина его наследники получают имущественные права и обязанности.

Универсальное правопреемство возникает и при реорганизации предприятия. В законе предусмотрено несколько ее форм: слияние, преобразование, присоединение и пр.

В каких случаях имеет место сингулярное правопреемство? Оно возможно в самых разных правоотношениях. Сингулярное правопреемство – это частичный переход обязанностей и прав одного лица к другому (другим). Что это значит? Проще говоря, при универсальном преемстве субъект занимает место лица во всех правоотношениях, а при сингулярном – только в некоторых.

Виды правоотношений

В законе предусмотрено множество случаев, при которых возможно сингулярное правопреемство. Это, например, передача какой-либо вещи с одновременным переходом права собственности (в том числе в рамках купли-продажи, дарения, мены), уступка прав требования (цессия), перевод долга.

Ограничения

Некоторые обязанности и права не могут переходить в порядке сингулярного правопреемства. Это обусловлено их неотчуждаемостью. Речь о неимущественных правах субъекта, связанных с его личностью.

Это обусловлено их неотчуждаемостью. Речь о неимущественных правах субъекта, связанных с его личностью.

Не могут перейти к преемникам алиментные права, требование о компенсации вреда здоровью/жизни, авторское право и пр.

Особенности сингулярного правопреемства в обязательствах

Частичный переход обязанностей и прав осуществляется в соответствии со специальными нормами 24-й главы ГК. Ключевые положения, регламентирующие сингулярное правопреемство — это нормы о перемене лиц в правоотношениях. При этом должны соблюдаться правила цессии и перевода долга.

Уступка требований, основанная на сделке, которая совершена в письменной (простой) или нотариальной форме, должна осуществляться также. То есть договор цессии должен быть письменным и при необходимости заверен у соответствующего специалиста.

Если первоначальная сделка прошла госрегистрацию, то и уступка прав по ней также регистрируется. Другое правило может устанавливаться исключительно законом. Уступка по ордерной бумаге должна совершаться путем индоссамента (передаточной надписи) на этой бумаге.

Переход прав

По 387-й статье ГК, право кредитора по обязательству переходит к другому субъекту на основании закона либо вследствие определенных юридических событий. Сюда стоит отнести:

- вступление судебного постановления в силу, если возможность перевода допускается законодательством;

- исполнение обязательства поручителем/залогодателем, не выступающим должником, и пр.

Перевод долга может осуществляться исключительно по согласию кредитора. На основании 2-го пункта 388-й статьи ГК, уступка не допускается без согласия должника, если для него личность кредитора имеет существенное значение.

Особый случай

Примером перемены субъектов в материальном правоотношении может выступать правило, закрепленное первым пунктом 700-й статьи ГК. Согласно норме, ссудодатель получает право на отчуждение вещи либо ее передачу сторонним лицам в безвозмездное пользование. В последнем случае новый собственник получает права по договору, заключенному ранее, а его юридические возможности в отношении вещи обременяются правом ссудополучателя.

Дарение

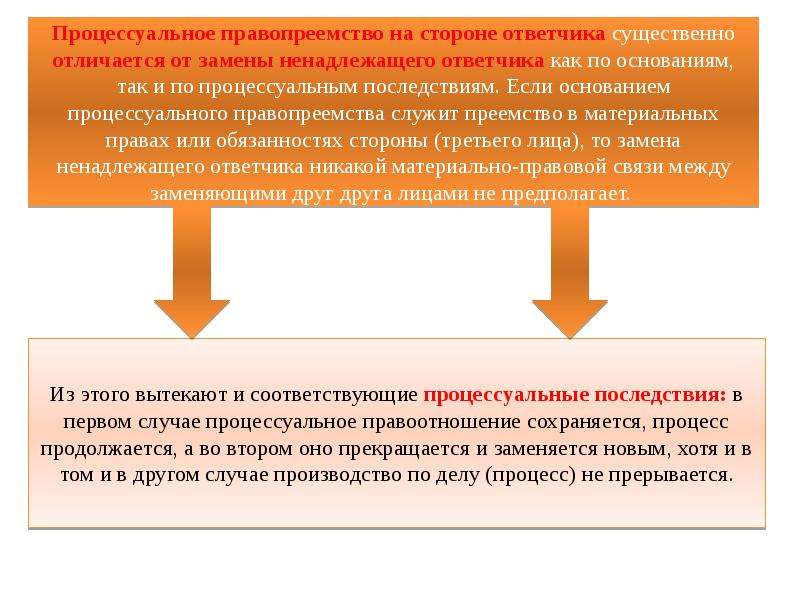

Если закон не допускает переход обязанностей и прав от одного участника материальных правоотношений к другому, не возникает и процессуального преемства. Показательным примером является ситуация, регулируемая 581-й статьей ГК.

Согласно норме, право одаряемого, которому обещана вещь по договору, не переходит к его преемникам, если другое не закреплено законодательством или самим соглашением. Несколько иная ситуация с дарителем. Согласно п. 2 581-й статьи ГК, его обязанность переходит к его наследникам, если другое не устанавливается в договоре.

Следовательно, при возникновении имущественного спора между дарителем и одаряемым, исход разбирательства зависит от того, кто умрет. Если наступит смерть истца-одаряемого, производство по делу будет прекращено. Если же умрет даритель, выступающий в качестве ответчика, рассмотрение будет продолжено. При этом вместо него в процесс вступят его преемники.

Взыскание морального вреда

Ситуация, аналогичная описанной выше, возникает в случае компенсации физических и нравственных страданий. При смерти их причинителя обязанность выплаты возлагается на его наследников. Если же умрет потерпевший, его преемники не получают право требовать компенсацию. Обуславливается это тесной связью права с личностью гражданина.

При смерти их причинителя обязанность выплаты возлагается на его наследников. Если же умрет потерпевший, его преемники не получают право требовать компенсацию. Обуславливается это тесной связью права с личностью гражданина.

Применительно к требованиям о возмещении морального ущерба уступка может выступать в качестве основания для процессуального преемства исключительно на этапе исполнительного производства. В этом случае правоотношения, связанные с возмещением, являются уже установленными по решению суда, вступившему в действие.

Сингулярное правопреемство в корпоративном праве

Как выше говорилось, преемство юр. лиц возможно при реорганизации. При этом, как правило, переход обязанностей и прав осуществляется в полном объеме.

Сингулярное правопреемство возможно при реорганизации в форме выделения и разделения. В первом случае часть обязанностей и прав переходит к создаваемому (выделяемому) юр. лицу.

Вопрос о возможности сингулярного преемства при разделении остается сегодня спорным. По сути, к вновь созданным субъектам переходит весь комплекс объектов правоотношений. Но при рассмотрении каждого юр. лица в отдельности, можно отметить ограниченность объема прав.

По сути, к вновь созданным субъектам переходит весь комплекс объектов правоотношений. Но при рассмотрении каждого юр. лица в отдельности, можно отметить ограниченность объема прав.

Прекращение деятельности организации

В законодательстве не закреплен институт правопреемства при ликвидации юр. лица. В этой связи мнения экспертов по вопросу о переходе обязанностей и прав к другим субъектам после прекращения деятельности предприятия существенно расходятся.

При ликвидации юридического лица правопреемство является сингулярным, если в отношении имущества установлены ограничения, т. е. оно выступало в качестве залога по невыплаченным обязательствам организации, прекратившей существование.

В остальных случаях материальные ценности переходят к преемникам в универсальном порядке.

Частичная передача функций

Такое правопреемство возникает при реструктуризации ведомств, министерств или иных госорганов. В частности, такая модель использовалась в отношении Минюста. Отдельные правоприменительные функции Министерства юстиции, согласно Указу Президента №314 от 2004 г., были переданы вновь созданным ФССП и ФРС.

Отдельные правоприменительные функции Министерства юстиции, согласно Указу Президента №314 от 2004 г., были переданы вновь созданным ФССП и ФРС.

Фактически при сингулярном преемстве перешли обязанности и права в рамках существующих правоотношений.

Семейное право

В ряде юридических отраслей сингулярное правопреемство не может возникать. Речь, в частности, о семейном праве. Это связано со следующими обстоятельствами.

Семейные правоотношения формируются сложным составом. Они возникают при регистрации брака в уполномоченных органах ЗАГС по добровольному обоюдному волеизъявлению лиц, при наличии обстоятельств, допускающих регистрацию (достижение правоспособности) и отсутствии препятствующих факторов (родства будущих супругов, другого зарегистрированного брака).

Между тем, во 2-й статье СК предусмотрены и иных правоотношения, регламентируемые нормами семейного законодательства. К ним, к примеру, относят личные и имущественные отношения между родственниками (супругами, детьми и родителями, усыновленными и усыновителями), членами семьи и сторонними субъектами. Кроме того, СК закрепляет правила и формы устройства детей, оставшихся сиротами, в семью.

Кроме того, СК закрепляет правила и формы устройства детей, оставшихся сиротами, в семью.

В рамках семейного права может иметь место исключительно универсальное преемство.

Фидеикомиссы

Как известно, римское право сформировало основу для развития современной юридической системы. Сегодня используются многие его элементы. Не является исключением и порядок наследования.

В Древнем Риме существовали фидеикомиссы – письменные либо устные рекомендации (просьбы) о выполнении каких-либо поручений, предоставление определенному субъекту части наследственной массы. Они адресовались собственником имущества его преемникам.

Нередко такие просьбы отражались в завещании, составленном в ненадлежащей форме, либо в обычном волеизъявлении, адресованном наследникам по закону. Ключевой особенностью фидеикомисса являлось то, что к преемникам переходила определенная часть имущества, как, собственно, это происходит при сингулярном преемстве в настоящее время.

В период Республики защита этого института отсутствовала. Наследник самостоятельно решал исполнять или не исполнять просьбу. В период принципата была введена судебная защита фидеикомиссов.

Наследник самостоятельно решал исполнять или не исполнять просьбу. В период принципата была введена судебная защита фидеикомиссов.

Иногда получалось так, что к третьему лицу переходила большая часть наследства, а преемники оставались с долгами умершего собственника и незначительным количеством материальных ценностей. Во избежание такой несправедливости было утверждено правило, согласно которому наследник мог оставить себе 1/4 наследства, а остальную долю вместе с долгами передавали третьему лицу в соответствии с записью в завещании. Таким образом, появилось универсальное преемство при долевом фидеикомиссе. В период правления Юстиниана сингулярный порядок и легаты (переход по наследству определенной ценности) были уравнены.

что это такое и когда нельзя быть правопреемником

Большая часть населения воспринимает наследование как переход имущества покойного к другим лицам (соответственно, его наследникам). Однако открытие и передача наследства – сложный юридический процесс, предусматривающий переход не только материальных благ умершего, но и прав, обязанностей последнего.

В связи с этим актуальным является вопрос: что такое универсально и сингулярное правопреемство в гражданском праве.

Содержание статьи

Определение понятия

После достижения гражданином совершеннолетия, он становится полностью дееспособным. Это значит, что с восемнадцатилетнего возраста лицо приобретает полный комплекс прав и обязанностей, необходимых для нормального проживания в правовом государстве и решения юридических вопросов.

В процессе жизни, права и обязанности могут расширяться и сужаться, в зависимости от конкретных обстоятельств. При этом, в согласии с 44 статьей ГПК РФ, если субъект правоотношений (как физическое, так и юридическое лицо) не может более реализовывать свои права/обязанности, они могут перейти к правопреемнику. Этой статьей подтверждается институт правопреемства, действующий в стране. Может возникнуть вопрос «правопреемственность – что это такое?»

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что правопреемство является по своей сути юридическим эффектом. Он наступает вследствие определенных юридических факторов.

Он наступает вследствие определенных юридических факторов.

Фактически под правопреемством подразумевается переход прав и сопутствующих им обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. При этом сама сущность этих прав/обязанностей (иными словами – их состав) не изменяется, меняется только лицо, на которое они возлагаются.

Юридическим фактом, вызывающим подобный юридический эффект, может быть:

- смерть субъекта правоотношений, на который ранее были возложены права/обязанности;

- реорганизация юридических лиц;

- уступка требования;

- сделки, предполагающие смену собственника (к примеру, купли-продажи) и т. д.

Особенности! Законодатель выделяет два вида правопреемства. Оно может быть универсальным либо сингулярным.

Обязательным участником данных отношений является субъект, принимающий на себя права/обязанности второго лица. В юридической сфере он именуется правопреемником.

Сингулярное правопреемство

Права субъекта могут быть переданы в полной мере либо частично. Когда применяется сингулярное правопреемство, лицу, принимающему участие в правоотношениях, переходит лишь часть прав/обязанностей, а не вся их масса. То есть, под этим термином в юридической практике обозначается переход лишь части прав лица, которое не может больше их выполнять, к другому субъекту правоотношений.

Универсальное

В отличие от предыдущего случая, при универсальном правопреемстве не действуют какие-либо ограничения (однако и в этом случае есть определенные исключения) или условия.

Если имеет место данная форма, то все права/обязанности передаются субъекту в полной мере, без ограничений. При этом правопреемник не может возложить на себя лишь часть правовых обязательств.

Справка! Оба вида правопреемства возникли еще в римском праве. Традиции, сложившиеся в римской юридической практике, в значительной мере сохраняются и в современном законодательстве, касающемся данной сферы.

Универсальный правопреемник – это лицо, которое становится обладателем всей массы прав и обязанностей, ранее принадлежавших другому субъекту правоо

Универсальное правопреемство в гражданском праве, сингулярное преемство

Понятие и виды правопреемства в гражданском праве

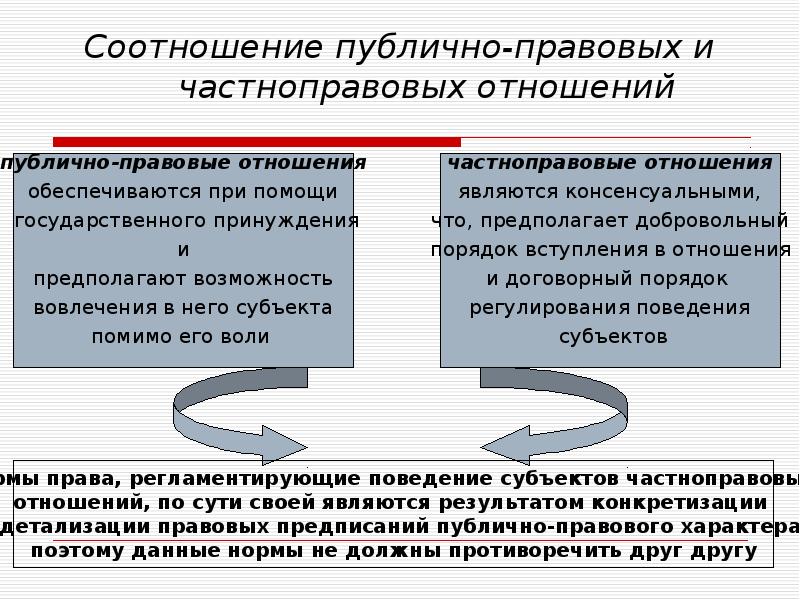

Понятие правопреемственности в гражданском законодательстве наиболее актуально при решении вопросов, связанных с институтом правоотношений имущественного характера, в частности, в ситуации наследования. Так, правопреемственность законодатель определяет, как переход группы прав или обязанностей, принадлежащих и актуальных для одного субъекта к его правопреемнику – другому субъекту.Актуален институт правопреемства и на уровне государственных взаимоотношений. В этом случае ситуация регламентируется нормами международного права и внутренними политико-юридическими актами.

Так, субъект, принимающий на себя права другого субъекта, автоматически занимает место предыдущего субъекта-правообладателя, заменяя его собой в рамках всех правоотношений. Характерной особенностью института правопреемства в системе гражданского права является изменение субъектного состава отношений, без изменений их первоначальной сущности.

Характерной особенностью института правопреемства в системе гражданского права является изменение субъектного состава отношений, без изменений их первоначальной сущности.

В юриспруденции правопреемственность определяется в качестве юридического явления, для которого характерно изменение состава субъектов, допустимое законодательством и не связанное с личностями субъектов правовых отношений. При этом смена правообладателя не предполагает изменений характера правоотношений или их прекращения.

Виды

Гражданское право подразделяет правопреемственность на общую и частную. Общую правопреемственность принято также именовать универсальной, а под частной понимается сингулярная правопреемственность. Рассмотрим в отдельности оба понятия.

В рамках универсального или общего правопреемства можно выделить условно два подвида:

- Институт наследства;

- Основы реорганизаций юридических лиц.

В рамках правопреемственности универсальной сторона правопреемника в рамках закона вправе заменить своего предшественника в пределах все актуальных правоотношений.

Иными словами, вступление в наследство частично невозможно. В ситуации с правопреемством лица юридического правила аналогичны: реорганизатор, принимая на себя права реорганизуемого, одновременно несет ответственность и по его обязательствам. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения имущественного права, то данный случая является производным способом владения имуществом, т.к. получатель приобретает свои права у другого лица. Что касается первоначального способа, то в данном случае он не уместен, т.к. правообладатель не может сам определить степень своего владения.

На видео-правопреемство в гражданском праве:

Определены законодателем, и моменты непрерывности правопреемственности во времени. Наглядно, на примере наследования – это выглядит следующим образом:

- Право на наследование возникает лишь после утраты прав на наследуемое имущество его хозяином;

- Процедура наследования доступна лишь по истечении 6 мес.

после смерти.

после смерти.

Частным случаем является ситуация, в которой наследник рожден после утраты права его предшественником, то есть после смерти наследодателя. В этом случае фактическое наследование наступает лишь в момент приобретения наследником гражданской правоспособности, а в промежуточный период наследство принимается его представителями, опекунами, попечителями или родителями.

Что из себя представляет работодатель как субъект трудового права, можно понять из данной статьи.

Что собой представляет правовой прецедент как источник права, подробно указано в статье.

Согласно Конституции каждый имеет право на социальное обеспечение, более подробно в данной статье здесь: https://ruleconsult.ru/grazhdanskoe/socialnoe/socialnye-prava-cheloveka-po-konstitucii-rf.html

Правопреемственность, ставшая возможной в связи с реорганизацией лица юридического, возникает на основе ликвидации одного субъекта правоотношений и одновременного создания нового.

Правопреемственность частная или сингулярная возникает на фоне переуступки прав. В этом случае основанием для смены правообладателя является юридический акт, фиксирующий договоренность между субъектами о передаче права.

В этом случае основанием для смены правообладателя является юридический акт, фиксирующий договоренность между субъектами о передаче права.

Так, к числу примеров сингулярной правопреемственности можно отнести:

- Договора цессии;

- Договора переуступки задолженностей;

- Договора продажи, обмена или дарения.

В этом случае, правопреемник заменяет в правоотношениях своего предшественника лишь в тех моментах, которые оговорены в рамках юридического акта.

Возможно так же будет интересно узнать, что такое деликтное право в гражданском праве. Вся информация находится в данной статье.

Так же важно знать и понимать, какой закон защищает право собственности.

А так же чем определяется правовой статус человека и гражданина.

Таким образом, гражданское право неразрывно связывает правопреемственность с институтом имущественных правоотношений. В рамках правоотношений личного неимущественного характера, а также имущественных отношений, имеющих непосредственную связь с личностью, правопреемство недопустимо. Данное правило прослеживается на примере выплат по алиментам, последние могут прекратиться со смертью выплачивающего, а к его наследникам данная обязанность не переходит при вступлении в наследство.

Данное правило прослеживается на примере выплат по алиментам, последние могут прекратиться со смертью выплачивающего, а к его наследникам данная обязанность не переходит при вступлении в наследство.

Что такое сингулярное правопреемство?

Понятие правопреемства, а также определение его видов пришло в юридическую науку из римского права. В те времена различался объём прав, переходивших от наследодателя к наследнику.

В случае универсального правопреемства перечень обязанностей и возможностей преемника включал, помимо перехода прав на имущество, права на определенное положение в обществе.

Ярким примером является родословная именитых династий, когда вместе с фамилией детям передавались все льготы и статус их родителей.

При сингулярном правопреемстве наследник получал лишь ограниченный в завещании перечень обязанностей и возможностей.

Правопредшественник, составив завещание, мог обязать наследника выполнять в отношении его какие-либо действия, будь то уход при болезни, или посмертный уход за могилой.

Переданные обязанности, как и права, являются объектами правопреемства.

Общие правила правопреемства дошли до нас практически в первозданном виде. Однако ввиду развития института гражданского права, были немного видоизменены.

Универсальное и сингулярное правопреемство

Данные виды правопреемства отличаются объемом вверяемых прав.

Права лица переходят от правопредшественника – лица, которому они принадлежали, к правопреемнику – лицу, которому они передаются.

- В случае с универсальным правопреемством, объем вверяемых прав полный.

Примером является наследование имущества, а вместе с ним и права по его использованию и распоряжению им.

Также на примере фирмы универсальным правопреемством является слияние юридических лиц, и создание нового лица — правопреемника, который будет нести все обязательства реорганизованных фирмы, а также иметь все их правовые возможности. - В случае с сингулярным правопреемством объем вверяемых прав частичный.

Самым явным примером является передача права требовать долг от организации и физического лица к специальным организациям – коллекторским фирмам.

Также частичным правопреемством можно считать передачу обязанности выплачивать долг. Однако подобный вид правопреемства не всегда может быть реализован, так как организация – кредитор может не согласиться на замену дебитора.

Сингулярное правопреемство в гражданском праве

Говоря о гражданских правоотношениях, чаще всего имеет место универсальное правопреемство. При межличностных отношениях, а также экономических, между организациями, чаще всего право на владение имуществом и распоряжение им передается правопреемнику в полном объеме. Однако имеют место и исключения.

Классическим примером сингулярного правопреемства в сфере межличностных отношений является переход права на вклад в банке либо имеющиеся на счетах денежные средства умершего его ближайшим родственникам: супругу или детям.

Говоря о юридических лицах, отсутствует единый подход к определению сингулярного правопреемства при их ликвидации и реорганизации. Тем не менее, в некоторых случаях сингулярное правопреемство имеет место.

Тем не менее, в некоторых случаях сингулярное правопреемство имеет место.

Сингулярное правопреемство при реорганизации юридических лиц

При реорганизации юридического лица путем выделения имеет место сингулярное правопреемство. Это единственный случай, когда обязанности и возможности юридического лица правопредшественника переходят к новому юридическому лицу не в полном объеме.

Перечень прав ЮЛ правопреемника отражаются в разделительном балансе.

При этом вывод из гражданского оборота собственности юридического лица — правопредшественника не происходит.

Часть прав, не переданных правопреемнику, остаются у реорганизованного юридического лица.

Многие юристы такой вид реорганизации юридического лица как разделение также относят к частичному правопреемству. Так как каждое из новообразовавшихся юридических лиц несет перечень прав лишь в объеме, вверенном ему правопредшественником.

Т. е. не могут сразу все созданные юридические лица нести долговые обязательства перед кредитодержателем и др.

Сингулярное правопреемство при ликвидации юридических лиц

В юридической литературе отсутствует единый подход к понятию правопреемства в процессе ликвидации юридического лица.

Многие исследователи считают, что при прекращении деятельности юридического лица, правопреемства не происходит вообще. Данное мнение основано на положения Гражданского Кодекса, в котором указано, что при ликвидации ЮЛ правопреемства не происходит вообще.

Отсутствие возможности у ЮЛ вверить свои права и обязанности иному, многие относят к отличительной особенности такого вида прекращения деятельности ЮЛ как ликвидация.

Мнение других юристов – в процессе ликвидации ЮЛ имеет возможность вверять свои обязанности и возможности путем сингулярного правопреемства.

Сингулярное правопреемство в обязательстве

Обязательством в гражданском праве является требование кредитора выплатить долг, а у заемщика – обязанность его выплатить.

При этом, несмотря на личностный характер данного вида правоотношений, стороны кредитной сделки могут меняться.

Уступка права требовать долг проходит без ведома плательщика. Единственной обязанностью кредитора является уведомить заемщика об изменении реквизитов для оплаты.

В случае, если данные для перевода средств не изменяются, то уведомить об изменении данных стороны сделки, чтобы заемщик мог отразить новые контакты

Сингулярное правопреемство в обязательстве Предисловие

Обязательственные

правовые отношения не рассчитаны на

неопределенно длительное существование.

Но в течение даже самого краткого срока

существования обязательства с любой

из его сторон могут произойти такие

события, которые, несомненно, должны

будут отразиться на судьбе самого

правоотношения. Конечно же, на судьбе

обязательства отразятся далеко не

всякие перемены в судьбе его участников:

на то оно и обязательство (юридическое

понятие), чтобы сохранять силу невзирая

на те многочисленные перипетии, которые,

по общему правилу, лежат на риске стороны,

подвергшейся их воздействию. Так, ни

временные денежные затруднения, ни

болезнь участника обязательства, ни

смена его настроения или отношений с

кредитором, ни иные количественные

изменения не влияют ни на условия, ни

на действие, ни на существование

обязательств. Но что произойдет с

обязательственным правоотношением при

качественном изменении его субъектного

состава? При таком изменении, вследствие

которого сохранение обязательства в

прежнем виде уже или нецелесообразно

или просто невозможно. Что будет с

обязательством в случаях, например,

смерти (объявления умершим)

гражданина-кредитора или гражданина-должника?

Реорганизации юридического лица — той

или другой стороны обязательства?

Недееспособности? Банкротства, признания

безвестно отсутствующей какой-либо

одной или обеих сторон?

Так, ни

временные денежные затруднения, ни

болезнь участника обязательства, ни

смена его настроения или отношений с

кредитором, ни иные количественные

изменения не влияют ни на условия, ни

на действие, ни на существование

обязательств. Но что произойдет с

обязательственным правоотношением при

качественном изменении его субъектного

состава? При таком изменении, вследствие

которого сохранение обязательства в

прежнем виде уже или нецелесообразно

или просто невозможно. Что будет с

обязательством в случаях, например,

смерти (объявления умершим)

гражданина-кредитора или гражданина-должника?

Реорганизации юридического лица — той

или другой стороны обязательства?

Недееспособности? Банкротства, признания

безвестно отсутствующей какой-либо

одной или обеих сторон?

В

зависимости от случая законодательство

и теория решают поставленные вопросы

по-разному, в зависимости от обстоятельств

конкретного случая и социально-экономических

условий развития соответствующего

общества. Известное влияние на решение

этих вопросов оказывает даже такой

фактор, как время, ибо с течением времени

трансформируется существо воззрений

на само юридическое понятие обязательства. Если первоначально обязательство имело

строго личный характер и прекращалось

как со смертью кредитора, так и со смертью

должника, то сегодня такая ситуация

никак не может считаться общим правилом;

напротив, так может произойти лишь в

отношении очень ограниченного круга

обязательств строго личного характера

(алиментного обязательства, обязательства

возмещения вреда здоровью, обязательства

написать картину, оказать личные услуги

и т.п.). Содержание всех остальных

обязательств (не являющихся строго

личными) сохраняется в неизменном виде.

Важнейшим юридическим последствием

смерти участника обязательств является

включение всех их составляющих

(субъективных прав — требований и

юридических обязанностей — долгов) в

состав имущественного комплекса с

особым правовым режимом — наследственной

массы. Специфический правовой режим

такого комплекса заключается в

одновременном переходе всех прав и

обязанностей, составляющих наследственную

массу, к одному или нескольким призванным

к наследству и принявшим наследство

наследникам и обозначается термином

универсальное правопреемство.

Если первоначально обязательство имело

строго личный характер и прекращалось

как со смертью кредитора, так и со смертью

должника, то сегодня такая ситуация

никак не может считаться общим правилом;

напротив, так может произойти лишь в

отношении очень ограниченного круга

обязательств строго личного характера

(алиментного обязательства, обязательства

возмещения вреда здоровью, обязательства

написать картину, оказать личные услуги

и т.п.). Содержание всех остальных

обязательств (не являющихся строго

личными) сохраняется в неизменном виде.

Важнейшим юридическим последствием

смерти участника обязательств является

включение всех их составляющих

(субъективных прав — требований и

юридических обязанностей — долгов) в

состав имущественного комплекса с

особым правовым режимом — наследственной

массы. Специфический правовой режим

такого комплекса заключается в

одновременном переходе всех прав и

обязанностей, составляющих наследственную

массу, к одному или нескольким призванным

к наследству и принявшим наследство

наследникам и обозначается термином

универсальное правопреемство.

Можно

предположить, что именно случай изменения

сторон обязательственного правоотношения

в результате наследования и стал той

конструкцией, которая послужило образцом

для подражания при создании более общего

института перемены лиц в обязательстве.

Если перемена участника обязательства

может произойти в ходе наследственного

преемства, то почему нельзя допустить

иных ситуаций, приводящих к идентичным

правовым последствиям — замене личности

кредитора и (или) должника? Ясно, что

полным аналогом наследственного

преемства является правопреемство,

имеющее место при реорганизации

юридических лиц, а также при возникновении

и прекращении публично-правовых

(государственных и муниципальных)

образований. Во всех этих случаях имеет

место полное или универсальное

правопреемство, т.е. одновременное

изменение субъекта всех гражданских

правоотношений, прежде приуроченных к

личности их предыдущего участника —

правопредшественника (ауктора).

Количественный показатель (все права

и долги) и телеологический (функциональная

их связь с деятельностью определенного

лица — правопредшественника) — вот два

критерия универсализма в правопреемстве. Обязательства (требования и долги) —

естественная органическая составляющая

комплекса правоотношений, составляющего

объект универсального правопреемства.

Обязательства (требования и долги) —

естественная органическая составляющая

комплекса правоотношений, составляющего

объект универсального правопреемства.

Весьма

сходны с описанными ситуации, в которых

объектом преемства становится комплекс

прав и обязанностей правопредшественника,

приуроченных к определенной его

деятельности. Так происходит, в частности,

при купле-продаже, аренде и залоге

предприятий, а также при их передаче в

доверительное управление; комплекс

прав и обязанностей переходит и к

финансовому агенту в результате

заключения договора финансирования

под уступку денежного требования —

факторинга. В полной мере универсальным

такое правопреемство не может быть

названо, ибо его результатом становится

переход к правопреемнику (сукцессору)

уже не всех прав и обязанностей ауктора,

а только тех из них, которые неразрывно

связаны с его предпринимательской

деятельностью, т.е. необходимо входят

в состав его предприятия, составляют,

если можно так выразиться, его элемент. Критерий количественный, как видим,

несколько размывается: объектом

правопреемства становятся не все права

и обязанности, но только некоторые;

однако критерий целевой сохраняется.

Состав прав и обязанностей, в которых

происходит преемство, по-прежнему

определяется не волюнтаризмом их

обладателей, а объективным фактором —

необходимой связью их с деятельностью

по эксплуатации предприятия. Среди

обязательств таковы требования и долги,

связанные с поставкой продукции,

производимой предприятием, оплатой

сырья и материалов, закупаемых им, долги

по заработной плате, налогам и т.п. В

отрыве от предприятия такие обязательства

лишены смысла — их невозможно исполнить

и нет оснований нести лицу, не обладающему

предприятием. В то же время и предприятие

без таких обязательств немыслимо: не

имея требований к контрагентам-поставщикам,

невозможно получить с них имущество,

необходимое для функционирования

предприятия (оборудование, сырье,

материалы, деньги), а не имея требований

к работникам, нельзя заставить их

выполнять соответствующие трудовые

функции.

Критерий количественный, как видим,

несколько размывается: объектом

правопреемства становятся не все права

и обязанности, но только некоторые;

однако критерий целевой сохраняется.

Состав прав и обязанностей, в которых

происходит преемство, по-прежнему

определяется не волюнтаризмом их

обладателей, а объективным фактором —

необходимой связью их с деятельностью

по эксплуатации предприятия. Среди

обязательств таковы требования и долги,

связанные с поставкой продукции,

производимой предприятием, оплатой

сырья и материалов, закупаемых им, долги

по заработной плате, налогам и т.п. В

отрыве от предприятия такие обязательства

лишены смысла — их невозможно исполнить

и нет оснований нести лицу, не обладающему

предприятием. В то же время и предприятие

без таких обязательств немыслимо: не

имея требований к контрагентам-поставщикам,

невозможно получить с них имущество,

необходимое для функционирования

предприятия (оборудование, сырье,

материалы, деньги), а не имея требований

к работникам, нельзя заставить их

выполнять соответствующие трудовые

функции.

Если

переход обязательственных прав и

обязанностей можно приурочить не только

к неустранимому изменению личности их

носителя, но и к случаю изменения

принадлежности имущественного комплекса,

то возникает следующий естественный

вопрос: возможно ли связать принадлежность

требования или долга с принадлежностью

индивидуально-определенной вещи?

Возможно ли обременить вещь требованием

или долгом? Да, отвечает законодательство,

это возможно; так, например, за проданной

вещью следует обременяющее ее требование

арендатора и связанный с нею долг

арендодателя; заложенная и удерживаемая

вещи обременяются долгами, которые

обеспечиваются при помощи залога и

удержания; долги лица, признанного

несостоятельным (банкротом) обременяют

те вещи, которые были отчуждены должником

в течение года, предшествовавшего его

банкротству и т.д.; на принципе неразрывного

единства судьбы требований и воплощающей

его вещи выстроен целый гражданско-правовой

институт — ценные бумаги. Этот случай

правопреемства еще менее заслуживает

того, чтобы называться универсальным;

с точки зрения состава своего объекта

это преемство в одном-единственном

единичном праве или долге. И все-таки

здесь еще сохраняется другая основная

черта универсализма в преемстве: целевое

единство требования (долга) с

индивидуально-определенной вещью.

И все-таки

здесь еще сохраняется другая основная

черта универсализма в преемстве: целевое

единство требования (долга) с

индивидуально-определенной вещью.

На определенном этапе развития гражданского оборота должна была появиться мысль о возможности не полного, но частичного или сингулярного правопреемства, т.е. такого преемства в правах и обязанностях, объект которого всецело определяется произволом участников оборота, их ничем не стесненного свободного усмотрения. Иными словами, речь идет о допустимости перемены лиц в отдельных, произвольно отобранных сторонами, обязательствах, безотносительно к их количеству, целевой, функциональной или иной их связи с деятельностью, имуществом или иными качествами обладающего ими лица.

В настоящей работе мы сосредоточим свое основное внимание лишь на четырех институтах, служащих целям сингулярной перемены лиц в обязательственных правоотношениях — делегации (активной и пассивной), цессии прав (активной цессии), переводе долга и так называемой cessio legis (законной цессии). Рассмотрение понятия о делегации производится в его первоначальном значении, сформировавшемся в римском праве, т.е. как инструмент перемены и активных субъектов обязательства (кредиторов), и пассивных (должников). Ныне действующий российский ГК понятия о делегации не знает, но регламентирует переход прав кредитора на основании соглашения правопредшественника с правопреемником — договора уступки требования, т.е. институт активной цессии (§ 1 гл. 24), а также — замену должника по его соглашению с заступающим на его место преемником, санкционированному кредитором, т.е. институт перевода долга (§ 2 гл. 24) *(1). Теоретически мыслимые, но Кодексом не регламентируемые случаи цессии долгов (пассивной цессии) и перевода прав в настоящем исследовании лишь минимально описываются, но подробно не исследуются *(2). Наконец, согласно ст. 387 ГК перемена кредиторов (именно кредиторов, но не должников! *(3)) в отдельно взятых обязательствах может происходить на основании не договора уступки, а при наступлении иных обстоятельств, указанных в законе. По нашему Кодексу к числу таких обстоятельств относятся, в частности, исполнение обязательств поручителем и страховщиком, а также случай, предусмотренный ст. 384 ГК *(4). Эта группа случаев сингулярного правопреемства образует институт законной цессии или цессии из (на основании) закона. Поскольку ни одно из этих наименований не является точным *(5), а точное наименование (цессия из обстоятельств, указанных в законе, иных, кроме договора уступки) является неудобным и длинным, мы будем употреблять его иностранные эквиваленты — cessio legis и суброгация.

Специально подчеркиваем, что в настоящей работе не исследуются перипетии, происходящие со сторонами обязательственных правоотношений в результате наследования и всякого иного случая универсального преемства. Другая линия, ограничивающая предмет настоящей работы, проходит по виду правоотношений, перемену лиц в которых мы делаем предметом изучения. Это — именно обязательственные правоотношения, т.е. в настоящей работе мы не касаемся вопросов перемены сторон в правоотношениях вещных, исключительных, личных, наследственных и корпоративных *(6).

Сделанные ограничения должны постоянно находиться во внимании читателя, удерживая их от необоснованных упреков в том, что наше «учение о правопреемстве» страдает явной неполнотой. Подчеркиваем еще раз: мы не преследуем целью дать развернутое учение о правопреемстве вообще. Наша цель более скромна: предложить вниманию читателя учение об одном из видов правопреемства (сингулярном), по одному из видов правоотношений (обязательствам). Фактически это учение об институтах делегации, цессии, перевода долга и некоторых их «усложнениях» — ответвлениях, комбинациях и своеобразных случаях.

Чем обусловлен выбор темы исследования? Почему мы решили изучать именно сингулярное правопреемство и именно в обязательствах? Разве не менее важной является разработка теории правопреемства в гражданском праве вообще? Чем хуже и универсальное преемство в тех же обязательствах? И преемство (неважно, какое) в отношениях иного типа (например, в вещных или исключительных)?

Выбор предмета исследования был продиктован следующими соображениями.

Нам представляется, что было бы методологически неправильно рассматривать в рамках одной работы и учение об универсальном преемстве и теорию сингулярного преемства. Одно дело — строить общее учение о правопреемстве или (еще лучше) о возникновении и принадлежности субъективных прав (юридических возможностей) и совсем другое — заменять это учение простой «суммой» двух других учений. Универсальное + сингулярное — не равняется «правопреемству вообще», точно так же, как учение о вещах, сложенное с учением о результатах интеллектуальной деятельности, нематериальных благах, работах, услугах и информации не дает общей теории объектов гражданских правоотношений. Строить общее учение о правопреемстве мы не готовы по содержательным соображениям; выдавать за него простую компиляцию двух частных теорий — считаем попросту нечестным и неправильным по причинам методологическим (слишком резка разнородность предметов изучения). Да, пусть и при универсальном и при сингулярном правопреемстве изменяются субъекты юридических отношений, но цели такого изменения различны. Обслуживание этих (различных) целей достигается с помощью двух различных конструкций.

Универсальное преемство — вещь, если можно так сказать, вынужденная, изобретенная, прежде всего, собственниками и исторически предназначенная для определения судьбы именно вещных, а не обязательственных прав на случай, если с собственником вещи происходит что-то экстраординарное, непредвиденное, непредотвратимое. Время его появления — глубокая незапамятная древность. Почва, на которой родился этот институт, — представление о правопреемнике как продолжателе личности предшественника. Такое понимание правопреемства означает не что иное, как …отрицание правопреемства! Действительно, кто кому преемствует, если перед нами один и тот же (с точки зрения права) субъект юридических отношений, хотя и представленный (выраженный) в мире фактических отношений различными физическими лицами (людьми)? Скорее уж следует говорить о преемстве в отношениях фактических, чем в правовых!

Иное дело — преемство сингулярное — конструкция, причиной появления которой стала необходимость в товарном обмене (торговле). Созданная первоначально для преемства также лишь в отношении вещных прав (например, для перенесения права собственности на какой-либо конкретный предмет из имущественной массы известного субъекта) данная конструкция продолжала развиваться сообразно развитию товарного и денежного оборота. Последнее обстоятельство привело к этапу, когда возникает необходимость для сокращения случаев перемещения товаров и денег производить то, что сегодня именуется «взаиморасчетом». Если А должен некоторую сумму В, а В должен эту же (или меньшую) сумму С, то совершенно незачем А нести деньги к В, а последнему передавать эти же деньги С: достаточно, чтобы В указал А на необходимость уплаты существующего перед ним долга не ему, а третьему лицу — С. Именно на почве такого рода взаиморасчетов и выросло (не сразу, конечно, а постепенно, по мере эволюции самого понятия об обязательстве от «личных уз», «оков права» — к имущественному долгу и «вещи в требовании») то, что мы сегодня называем уступкой права требования и переводом долга. «Семенами», посеянными на этой почве, оказались, во-первых, новое европейское (германизированное) понятие обязательства и, во-вторых, по-новому понятая (истолкованная) суть римской концепции универсального правопреемства. Теперь это не преемство в физической (телесной) личности, а именно в правовой сфере *(7).

Вторая причина, по которой мы решили оставить теорию универсального преемства (во всяком случае, пока) вне нашего внимания — причина чисто юридическая. И хотя со времени выхода в свет первого издания настоящей работы ее действие несколько ослабилось, сама причина все же не исчезла. Дело в том, что основным видом универсального преемства является преемство наследственное, о котором написано уже немало. Даже нормы законодательства о преемстве при реорганизации юридических лиц строятся по аналогии с нормами наследственного права *(8). В то же время о сингулярном правопреемстве написано гораздо меньше, а о сингулярном преемстве в обязательственных правоотношениях не написано почти ничего; какой-либо теории, по аналогии с которой можно было бы построить постулаты сингулярного преемства, как это имеет место в случае с различными видами преемства универсального, нет.

В последние пять лет вопросам сингулярного преемства в обязательствах уделяется довольно много внимания — защищено более десятка диссертаций *(9), в т.ч. по конструкции уступки денежных требований в рамках факторинга *(10); опубликован ряд монографий (в основном — на основе диссертаций) *(11), а также напечатано большое количество статей *(12). Вопросы перемены лиц в обязательстве активно рассматриваются и в работах, посвященных смежной проблематике, в т.ч. гражданским правоотношениям в целом, объектам гражданских правоотношений, обязательственному и договорному праву. По-прежнему эти вопросы продолжают рассматриваться в рамках монографий и разделов учебников об обязательствах; по-прежнему рассмотрение их ограничивается, как правило, кратким фрагментарным пересказом текста соответствующих статей Гражданского кодекса.

Современное состояние научных исследований объявленной тематики по-прежнему нельзя считать удовлетворительным.

Во-первых, одно только простое изучение предложенного здесь перечня работ по сингулярному правопреемству в обязательствах наглядно свидетельствует о существенной диспропорции в распределении научного внимания, неравномерности ученых усилий, посвящаемых тем или иным аспектам данной тематики. Основное внимание уделяется институту уступки требования (цессии), причем не всегда это внимание имеет своим предметом саму его конструкцию. Большое количество материала авторы посвящают исследованию норм положительного законодательства и арбитражной практики его применения при осуществлении цессии в рамках факторинга. Институт сингулярной перемены лиц в обязательстве в целом рассматривается реже; перевод долга — совсем нечасто; наконец, делегации по римскому праву так и не посвящено специально ни одной (!) русскоязычной монографической работы *(13). То, что вызывает наибольшие научные затруднения, как раз и не изучается; напротив, предметом внимания ученых становятся узко практические, если не сказать, казуальные, исключительно прагматические проблемы, проистекающие, главным образом, из причин, не имеющих никакого отношения к развитию науки.

Во-вторых (и в главных!) сейчас нередко случается так, что количественное обилие публикаций, увы, обратно пропорционально их содержательным достоинствам. Именно такая ситуация сложилась и в рассматриваемой нами сфере, свидетелем чему станет всякий внимательный читатель, который рискнет последовать за нами. Или это чисто механистические компиляции, не содержащие ни грамма личного вклада их авторов в науку, или простые пересказы арбитражной практики с комментариями норм § 24 ГК и оправданиями его 128-й статьи, не иначе как по недоразумению причислившей «имущественные права» к объектам гражданских прав. Некоторое исключение, да и то, главным образом, лишь в критической, но не содержательно-конструкционной части, представляет собой указанная выше монография В.В. Байбака.

К сожалению, восполнить недостаток научного изучения сингулярного обязательственного правопреемства в настоящее время нечем. Русское дореволюционное правоведение заняться изучением этого института просто не успело; период советский же был временем неактуальности такого изучения *(14). В системе планового хозяйства уступать кому-то права требования или переводить на кого-то долги не было возможно по определению: для всего требовался план, а планировать уступки прав и переводы долгов невозможно *(15). Не использовались данные институты и в отношениях с участием граждан, ибо такое использование предполагает широкое развитие товарно-денежных и кредитных отношений, что при социалистической системе хозяйствования тоже было исключено *(16). Сохранение цессии и перевода долга в социалистических Гражданских кодексах имело значение своеобразного «резерва», «бронепоезда на запасном пути», который эпизодически использовался в отношениях с участием советских внешнеторговых организаций, а также в отношениях с участием советских организаций за границей. Как разновидность уступки требования расценивалась уступка прав по векселям и чекам на основании индоссаментов *(17). «…Нельзя не сделать вывода, — писал один из представителей науки советского гражданского права, — что эти правовые институты (уступки требования и перевода долга. — В.Б.) могут иметь значение только в отношениях между представителями буржуазии и прежде всего предпринимателями. Функция рассматриваемых институтов заключается в обслуживании классовых интересов буржуазии. Особенно очевидным подтверждением этого вывода является необходимость уступки требований и принятия на себя чужого долга при продаже предприятий и при слиянии их в мощные монополистические объединения» *(18).

Выбор в качестве предмета исследования преемства именно в обязательственных правоотношениях объясняется, как уже было отмечено, не только крайней скудостью научно-ценных публикаций по данной теме, но и практической актуальностью данной проблематики в современных российских условиях. Развитие рыночных отношений привело к тому же, к чему пришли когда-то римляне: гораздо удобнее не «гонять» деньги по счетам всех участников определенного круга отношений, а передать их один раз последнему из кредиторов. Удобно и порой (например, с точки зрения налоговой) просто выгодно. Препятствием к широкому использованию институтов цессии и делегации в современной России является отсутствие подробных нормативных предписаний о них и уже отмечавшееся отсутствие профессиональной юридической литературы. Эти обстоятельства не были бы препятствием к нормальному развитию ситуации при условии, что уровень профессиональных знаний и навыков толкования и применения норм права большинством российских юристов (а главное — судей) был бы безупречным. К сожалению, ничего подобного утверждать сегодня нельзя, скорее, все складывается с точностью до наоборот. Результатом становится извращение имеющихся нормативных предписаний до такой степени, что они становятся трудно узнаваемыми, а их смысл и значение либо просто теряются, либо изменяются едва ли не на противоречащие. Соответствующее свойство обретает и практика применения таких «норм» — юридических мутантов *(19).

Кроме того, современный российский ГК содержит целый ряд категорий, которые именно по причине скудости нормативных предписаний и о них самих и о сингулярном преемстве очень сложно разграничить как между собой, так и со случаями уступки требования и перевода долга. Путаница в применении этих категорий приводит к попыткам воздействия на социальные связи неадекватными юридическими средствами, которые завершаются либо ничем, либо проклятиями российских коммерсантов в адрес государственных органов, чиновников и судей.

Настоящая работа состоит из трех глав и приложения.

Глава первая посвящена определениям основных юридических категорий, так или иначе связанных с конструкцией перемены лиц-участников правоотношений вообще и обязательственных правоотношений в частности. Вывод, составляющий основное достояние первой главы, хотя и не нов, но несколько иначе, чем раньше, обоснован и интересен по своим последствиям: субъективные права и юридические обязанности не могут «переходить» и «передаваться»; они могут прекращаться у одного лица и возникать у другого. Иными словами, должна вестись речь именно о конструкции перемены лиц, а не перехода (передачи) прав. На этой точке зрения строится и все последующее изложение материала.

Вторая глава рассказывает об историческом прошлом делегации и уже имеющихся попытках ее теоретического конструирования и осмысления. Выводы данной главы представляют собой выводы о делегации и цессии «вообще», о том, какими эти институты должны быть с точки зрения целесообразности и логики.

Третья глава посвящена конструированию делегации, цессии и перевода долга по нормам действующего российского гражданского законодательства. Сделанные в ней выводы сравниваются с выводами предыдущей главы, что служит основой для заключения о том, насколько российские конструкции интересующих нас институтов приближены к своим идеальным аналогам и, значит, насколько они согласуются с требованиями целесообразности и логики.

Наконец, приложение посвящено изложению и анализу уже весьма многочисленных материалов российской арбитражной практики по делам, так или иначе связанным с применением норм ГК о цессии и переводе долга.

Не все сделанные в настоящей работе выводы являются бесспорными. Мы прекрасно осознаем, что задача научного изучения перемены лиц в обязательствах по гражданскому праву не может быть решена одним данным исследованием, а потому также не претендуем на полноту охвата теоретического и законодательного материала. В основном за рамками настоящей работы остается иностранное законодательство, хотя в ряде случаев, подтверждающих или, напротив, опровергающих сделанные нами выводы, ссылки на него приводятся.

23 апреля 2007 г.

Вадим Белов

Правопреемство при реорганизации корпораций | Статья в журнале «Молодой ученый»

В настоящей статье будет рассмотрен вопрос правопреемства при реорганизации корпораций. Так, на сегодняшний день нет единого понимания, во всех ли формах реорганизации происходит универсальное правопреемство. С учетом изменений действующего законодательства, произошедших в сентябре 2014 года, и судебной практики сделан вывод, что реорганизация не во всех своих формах сопровождается универсальным правопреемством.

Ключевые слова: реорганизация, изменение законодательства, корпорация, правопреемство, выделение, преобразование

В рамках проводимой в России модернизации гражданского законодательства Федеральным законом № 99-ФЗ в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) были внесены масштабные изменения, которые затронули в том числе институт реорганизации [1, 2, с. 1]. Также, в гражданском законодательстве впервые было закреплено легальное определение «корпорации», после чего юридические лица были разделены на корпорации (корпоративные юридические лица) и унитарные юридические лица.

Несмотря на все изменения, произошедшие в сентябре 2014 года, главной отличительной чертой реорганизации корпораций является правопреемство. Институт правопреемства не является новым для теории права и поэтому давно сформировалось понятие данного института.

«Правопреемство есть переход субъективного права (в широком смысле — также правовой обязанности) от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику) в порядке производного правоприобретения» [3, с. 1].

Особый интерес представляет вопрос, что же является объектом правопреемства при реорганизации. В соответствии со ст. 58 ГК РФ объектом правопреемства могут быть только права и обязанности, при этом в законе не указано, что входит в категорию прав и обязанностей. По нашему мнению, в эту категорию прежде всего входит имущество реорганизуемого юридического лица, его интеллектуальные права, а также права и обязанности, возникшие из обязательств. Кроме того, к этой категории можно отнести права и обязанности, возникшие из налоговых, административных и трудовых правоотношений.

Касательно характера правопреемства при реорганизации в теории гражданского права существует два мнения:

‒ реорганизация во всех формах характеризуется универсальным (полным) правопреемством [4, 5, 6, с. 2].

‒ часть форм реорганизации характеризуется сингулярным (частичным) правопреемством [7, 8, 9, с. 2].

При универсальном правопреемстве к правопреемнику переходит вся совокупность прав и обязанностей реорганизуемой корпорации.

Большинство ученых-юристов раскрывают определение универсального правопреемства через ст. 1110 ГК РФ, где указано следующее: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Тем не менее, следует не согласиться с данным определением, так как оно в большей мере направлено на случаи наследования и не совсем характерна для различных форм реорганизации.

В ст. 129 Гражданского кодекса закреплено следующее положение, объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не ограничены в обороте. Таким образом, законодатель предусматривает, что реорганизация во всех формах возможна только в порядке универсального правопреемства.

В настоящее время большинство ученых-юристов придерживается именно этой позиции. Так, А. В. Небыкова считает, что «при любой форме реорганизации и при проведении выделения в том числе… права и обязанности, передаваемые выделившемуся обществу, переходят в полном объеме как единое целое в порядке универсального правопреемства» [10, с. 2].

При сингулярном же правопреемстве переходят не все, а только отдельные права и обязанности в том виде, в котором они существуют к определенному законом моменту перехода.

Некоторые ученые-юристы ставят под сомнение универсальность правопреемства при реорганизации корпорации во всех ее формах (Д. В. Жданов, А. В. Габов и др.).

Д. В. Жданов отмечает, что выделение характеризуется сингулярным (частным) правопреемством, при котором, в отличие от универсального (общего) правопреемства, правопреемник занимает место правопредшественника не во всех, а только в некоторых правоотношениях [7, с. 3].

Сторонники данной позиции основывают свои доводы на следующем:

‒ вследствие реорганизации в форме выделения продолжает свою деятельность реорганизуемое лицо, соответственно за ним сохраняются права и обязанности, которые он не передал образовавшемуся лицу.

‒ в самой ст. 58 ГК РФ указано, что к вновь созданному лицу (лицам) переходят только те права и обязанности, которые указаны в передаточном акте, таким образом, не какие иные права и обязанности передаваться не могут;

‒ ряд обязанностей не может быть предметом правопреемства (ст. 50 Налогового кодекса Российской Федерации).

Судебная практика также на этот счет неоднозначна. Некоторые суды исходят из того, что правопреемство в результате реорганизации носит универсальный характер, в том числе и в форме выделения (Решение Арбитражного суда Пермского края от 19.02.2014 по делу № А50–18073/2013, Постановление Третьего Арбитражного суда от 20.07.2009 по делу № А33–14895/2008).

В других случаях суды занимают иную позицию, например, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа пришел к выводу, что «… к выделившемуся юридическому лицу не могут переходить все права и обязанности реорганизованного юридического лица, поскольку юридическое лицо, из которого выделяется другое юридическое лицо, продолжает существовать, не утрачивая правосубъектности» [11, с. 3].

После внесенных изменения в положения ГК РФ изменилось понимание сущности преобразования. Теперь оно рассматривается только как смена организационно-правовой формы с сохранением правоспособности преобразованной корпорации. В целом, последствия такой реорганизации схожи с теми, что и при переименовании юридического лица.

При такой форме реорганизации не образуется новая корпорация и не прекращается деятельность реорганизуемой корпорации, и что самое главное преобразование не сопровождается правопреемством.

На сегодняшний день правопреемство в форме преобразования отсутствует, так как в п. 5 ст. 58 ГК РФ речь идет не о «переходе прав и обязанностей к вновь возникшему юридическому лицу», а о том, что «права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются» [12, с. 4]. В связи с этим не требуется применять правила ст. 60 ГК РФ, закрепляющие гарантии прав кредиторов.

Аналогичное мнение высказала Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации, «особенностью реорганизации в форме преобразования, в результате чего происходит изменение организационно-правовой формы юридического лица, является отсутствие изменения прав и обязанностей этого реорганизованного лица, когда нет изменений в правах и обязанностях его учредителей (участников)» [13, с. 4].

На сегодняшний день отсутствует однозначное мнение о том, что реорганизация во всех ее формах характеризуется универсальным правопреемством. Однако, на основании вышеизложенного, считаем, что универсальное правопреемство нельзя распространять на все формы реорганизации, поскольку при выделении не могут передаваться все права и обязанности, так как продолжает свою деятельность реорганизуемая корпорация, она передает лишь часть прав и обязанностей созданной корпорации, оставляя за собой определенные права и обязанности, также, с учетом изменений, внесенных в ГК РФ, преобразования не сопровождается правопреемством. Поэтому можно сделать вывод, что реорганизация в форме выделения характеризуется сингулярным (частичным) правопреемством, а при преобразовании как таковое правопреемство отсутствует.

Литература:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ». 1994. № 32. ст. 3301.

- Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 12.05.2014, № 19, ст. 2304.

- Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М.: Госюриздат, 1962. — 162 с.

- Коровайко А. В. Реорганизация хозяйственных обществ: теория, законодательство, практика: учебное пособие. М.: Норма; Норма-Инфра-М, 2001. — 106 с.

- Дуканов С. С. Прекращение юридических лиц. — М.: Юрид. лит., 2008. — 224 с.

- Емельянцев В. П. Универсальное правопреемство в гражданском праве / В. П. Емельянцев. — М.: ИД «Юриспруденция», 2010. — 259 с.

- Жданов Д. В. Реорганизация акционерных обществ в Российской Федерации. М.: «Статут», 2001. — 207 с.

- Габов А. В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). — М.: Статут, 2014. — 880 с.

- Карлин А. А. Реорганизация акционерного общества: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. — 25 с.

- Небыкова А. В. Присоединение как форма реорганизации акционерных обществ. Правовые вопросы: автореф. дис…. канд. юрид. наук. М., 2012. — 30 с.

- Постановление ФАС Северо-Западного округа от 25.07.2011 по делу № А66–6438/2010 // СПС КонсультантПлюс.

- Суханов Е. А. О преобразовании юридического лица. Комментарий к Определению судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 19.07.2016 N 310-КГ16–1802 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2016. № 10. С. 4–7.

- Определение Верховного Суда РФ от 19.07.2016 по делу № 310-КГ16–1802, А14–3915/2015 // СПС КонсультантПлюс

Основные термины (генерируются автоматически): универсальное правопреемство, ГК РФ, обязанность, юридическое лицо, правопреемство, реорганизация, форма реорганизации, лицо, Российская Федерация, форма выделения.

Что такое планирование преемственности? определение, потребность и процесс

Определение : Планирование преемственности определяется как систематический процесс распознавания и создания будущих лидеров , которые могут занять позицию старых, когда они покидают организацию в связи с выходом на пенсию, отставкой, увольнением , перевод, продвижение по службе или смерть.

Говоря точнее, это современная методика, которой следуют многие компании, которая концентрируется на выявлении перспектив среди многих сотрудников организации, которые могут стать возможными преемниками на ключевых должностях.

Необходимость планирования преемственности

Планирование преемственности является неотъемлемой частью Планирования человеческих ресурсов, которое признает, что сотрудники могут или не могут работать с организацией в будущем. Чтобы быть в большей безопасности, разработан план преемственности для анализа вакансий, которые могут возникнуть, когда сотрудник увольняется из организации, сфер деятельности, которые могут быть затронуты, требований к должности и навыков существующего сотрудника.

Следовательно, существует потребность в стратегическом планировании, чтобы определить, где и как жизнеспособные сотрудники могут заполнить вакантные должности.

Процесс планирования преемственности

- Определение ключевых сфер деятельности и позиций : В первую очередь определяются ключевые сферы деятельности, то есть области, которые имеют значение с точки зрения операционной деятельности и стратегических целей. После этого выявляются должности, вакантность которых может затруднить достижение бизнес-целей.

- Определение компетенций для ключевых областей и должностей : Затем вам необходимо определить необходимые компетенции для ключевых областей бизнеса и должности, чтобы создать критерии отбора, установить стандарты производительности и заполнить разницу между тем, что знают жизнеспособные преемники, и тем, что они должны знать это в процессе обучения и развития.Он определяет знания, навыки, способности и опыт, необходимые для достижения бизнес-целей.

- Найдите заинтересованных и потенциальных кандидатов и оцените их в соответствии с компетенциями : После анализа компетенций следующим шагом будет определение среди различных сотрудников, работающих в организации, которые заинтересованы, а также имеют возможность заполнить ключевые Менеджер по персоналу обсуждает с кандидатами будущие карьерные планы и интересы и определяет потенциальных преемников, которые готовы заменить старых и которых можно обучить и развить на случай непредвиденных обстоятельств в будущем.

- Разработка и внедрение стратегий преемственности : Стратегии обучения, подготовки, развития, передачи знаний и обмена опытом разрабатываются и внедряются для потенциальных преемников.

- Оценка эффективности : Последним шагом в процессе планирования преемственности является оценка планирования преемственности и управления, чтобы гарантировать, что все ключевые области бизнеса и должности охвачены планированием преемственности. Кроме того, он также гарантирует, что в случае любого внезапные вакансии в будущем, ключевые должности могут быть заполнены как можно скорее, а преемники эффективно работают, когда они занимают эту должность.

Таким образом, Планирование преемственности — это разработка замены руководства для постоянной преемственности в организации без каких-либо помех, когда происходят изменения в высшем руководстве.

Идеальное планирование преемственности — это планирование, которое включает участие высшего руководства, тщательный анализ разработанного плана, оценку работы и способностей кандидатов, и каждому кандидату предоставляется письменный план развития.

Это рациональное решение руководства способствовать регулярному развитию персонала, чтобы гарантировать, что высшие руководящие должности обладают определенной стабильностью, что гарантирует достижение организацией ее конечных целей.

Управление преемственностью

Немногие события несут больший риск для акционерной стоимости, чем смена руководства. Но до сих пор во многих организациях неэффективны процессы поиска и подготовки лидеров следующего поколения.Мы понимаем, что в одиночку сложно определить поколения будущих лидеров. Наши консультанты по управлению преемственностью помогают организациям уточнить, улучшить, разработать и внедрить более эффективные стратегии преемственности и процессы планирования.

Наши решения по управлению преемственностью включают:

- Преемственность генерального директора. Мы используем нашу обширную базу данных оценок генерального директора, чтобы создать профиль успеха всего человека, согласованный со стратегией организации. Затем мы сравниваем внутренних и внешних кандидатов с помощью нескольких оценщиков и методов оценки, включая уникальное имитационное упражнение, которое помещает кандидатов в реальные ситуации, с которыми сталкивается генеральный директор.Наш процесс оценки дает совету директоров сильную информацию, позволяющую им принимать уверенные решения относительно своего следующего генерального директора, а также самого кандидата. Это означает, что положительное влияние имеет далеко идущие последствия, расширяя возможности отдельных руководителей, высших команд и целых организаций.

- Обзор талантов. Наш эффективный и проверенный процесс анализа талантов дает организации более четкое представление о своих талантах на всех уровнях и показывает, способствует ли планирование преемственности нужных ей лидеров.Этот основанный на исследованиях, проверенный и повторяемый процесс выявляет потребности в развитии, позволяя организациям развивать свои таланты дифференцированным способом, чтобы максимизировать индивидуальное и организационное влияние.

- Индивидуальная разработка. Мы предлагаем индивидуальное развитие против ролевых пробелов и групповое развитие против организационных пробелов, а также индивидуальные или стратегические стратегии построения / покупки.

ПОЧЕМУ KORN ПАРОМ?

- Ничего не принимаем на свой счет. Мы используем объективные данные для оценки талантов через объектив.

- Мы воспринимаем вещи в контексте. Мы рассматриваем всю бизнес-стратегию, культуру и контекст, чтобы найти правильных лидеров для достижения конкретных целей.

- Мы жаждем знаний. Мы постоянно проводим глобальные исследования состояния планирования преемственности.

Наш подход помогает клиентам получить ясное представление о своих потребностях в талантах, выявить кандидатов с высоким потенциалом в своей организации, улучшить согласованность между лидерами и их стратегией и, в конечном итоге, повысить их перспективы для долгосрочного роста.

Планирование преемственности — это процесс выявления и отслеживания сотрудников с высоким потенциалом, которые смогут занять высшие руководящие должности, когда они станут вакантными. Планирование преемственности — это непрерывный процесс, который определяет необходимые компетенции, а затем работает над оценкой, развитием и удержанием кадрового резерва сотрудников, чтобы обеспечить непрерывность лидерства на всех критических должностях.Планирование преемственности — это особая стратегия, в которой прописаны конкретные шаги, которые необходимо выполнить для достижения миссии, целей и инициатив, определенных при планировании кадровых ресурсов. Это план, которому менеджеры могут следовать, реализовывать и настраивать в соответствии с потребностями своей организации, подразделения и / или отдела. Планирование преемственностиустанавливает процесс набора сотрудников, развития свои навыки, и подготовить их к продвижению, при этом сохраняя их чтобы гарантировать окупаемость инвестиций организации в обучение.Планирование преемственности предполагает понимание долгосрочных перспектив организации. цели и задачи, определение потребностей сотрудников в развитии, а также определение тенденций. Для продолжения существования организации в течение долгого времени требуется преемственность людей для заполнения ключевых позиций. Целью планирования преемственности является выявление и развитие людей для замены нынешних сотрудников на ключевой должности по ряду причин. Некоторые из этих причин приведены ниже: