Некоторые проблемы семьи и брака в системе российского законодательства и мусульманской традиции

Российское законодательство закрепляет принцип добровольности брачного союза в статьях 1 и 12 СК РФ. Установление данного положения связывается с рецепцией византийского права, с принятием христианства на Руси. В Кормчей книге IX века (гл. 50) было установлено: «Весть приим о хотящих браку сочетатися, в первых да весть… — аще своим вольным произволением, а не принуждением ради от родителей и сродников или от господий своих… сочетатися хотят»[1]. Хотя уже в русском обычном праве содержалось указание на требование согласия брачующихся при совершении брака. Д.И. Мейер связывал с личностью Петра I возникновение данного условия брака: «…несмотря на то, что по самому существу брака согласие брачующихся необходимо для его заключения, в прежние времена у нас не сознавали этой необходимости и очень часто, даже обыкновенно, браки совершались по воле родителей и господ брачующихся, так что только Петр Великий обратил надлежащее внимание на согласие самих брачующихся лиц и поставил его необходимым условием совершения брака. ..»[2].

..»[2].

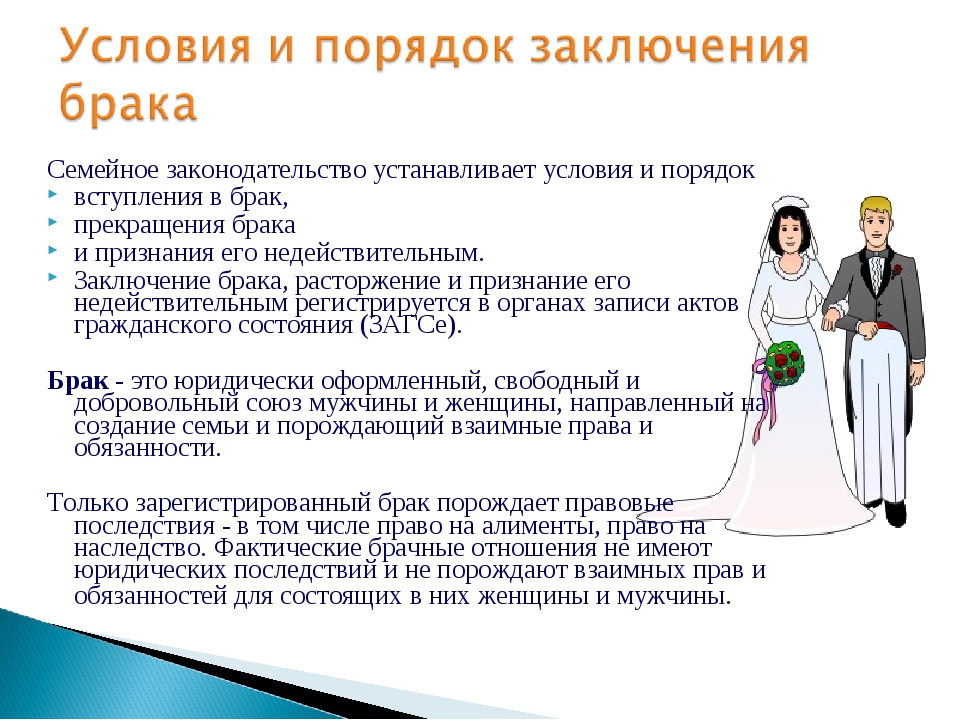

Браком, влекущим за собой юридические последствия, признается в Российской Федерации только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Брак, заключенный по религиозному обряду или по национальным обычаям, не имеет правового значения. Однако фактические брачные отношения или религиозный брак, заключенный до принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., могут иметь те же правовые последствия, что и зарегистрированный.

Процедура заключения брака по мусульманской традиции весьма упрощена и не требуется какой-либо регистрации. Для признания брака действительным необходимо соблюдение процедуры, которая состоит из предложения о заключении брака и принятия этого предложения в то же время и в том месте непосредственно за предложением. Договор брака должен соответствовать предъявляемым условиям.

Еще одним требованием, предъявляемым шариатом к женщинам при вступлении в брак, является истечение срока ‘идда после предыдущего брака, который равен 4 месяцам и 10 дням. Если же после расторжения брака жена будет беременна, то период ‘идда длится до окончания беременности. Данное требование обусловлено необходимостью точного определения отцовства ребенка, который может быть рожден после брака.

Если же после расторжения брака жена будет беременна, то период ‘идда длится до окончания беременности. Данное требование обусловлено необходимостью точного определения отцовства ребенка, который может быть рожден после брака.

Российское законодательство не допускает регистрации брака между лицами, состоящими в близких степенях родства. Запрещается заключение брака между родителями и детьми и другими родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии. Невозможно заключение брака также между родными братьями и сестрами как полнородными (имеющими общих отца и мать), так и неполнородными (имеющими только одного общего родителя). Этот запрет имеет биологическое происхождение. Браки между близкими родственниками существенно повышают вероятность передачи по наследству многих наследственных заболеваний. Эта закономерность была замечена людьми задолго до того, как она получила свое объяснение в современной генетике.

Запрещаются и браки между усыновленными и усыновителями. Этот запрет имеет не биологическое, а социальное происхождение. Он связан с тем обстоятельством, что с течением времени естественный запрет на заключение браков между близкими родственниками приобрел характер этической нормы. Брак между родителями и детьми стал невозможным и по соображениям морали. Усыновление, имеющее своей целью создать отношения, имитирующие родительские, также попадает под действие этого морального запрета. Поэтому в законодательстве и сохранено правило о запрете подобных браков.

Этот запрет имеет не биологическое, а социальное происхождение. Он связан с тем обстоятельством, что с течением времени естественный запрет на заключение браков между близкими родственниками приобрел характер этической нормы. Брак между родителями и детьми стал невозможным и по соображениям морали. Усыновление, имеющее своей целью создать отношения, имитирующие родительские, также попадает под действие этого морального запрета. Поэтому в законодательстве и сохранено правило о запрете подобных браков.

При исследовании вопроса о родственных связях брачующихся мусульман был выявлен факт многочисленных противоречий в возможности и невозможности регистрации брака между родственниками. На наш взгляд, этот факт свидетельствует больше о самих разночтениях мусульманского права, то есть в разных областях люди по-своему решают для себя данный вопрос. В общероссийском семейном праве таких разночтений быть не может. Круг лиц, вступление с которыми в брак запрещено по российскому праву, недостаточно широк, в частности, отсутствует запрет на вступление в брак дяди и племянницы. Отсутствие запрета на брак со свойственниками обусловлено тем, что российским законодательством во главу угла поставлен именно биологический фактор, хотя, на наш взгляд, здесь следует принимать во внимание и морально-этические факторы.

Отсутствие запрета на брак со свойственниками обусловлено тем, что российским законодательством во главу угла поставлен именно биологический фактор, хотя, на наш взгляд, здесь следует принимать во внимание и морально-этические факторы.

Кроме брака с родственниками запрещено также вступать в брак с близкими родственниками жены. К ним относятся: родственники по прямой восходящей и нисходящей линии жены. С данной категорией родственников брак невозможен и после развода с первой женой. Но существует также и такая категория родственников жены, брак с которыми запрещен только на период брака с первой женой, так запрещено, например, иметь в женах одновременно двух сестер[3].

Также запрещено вступать в брак с бывшей женой отца или сына. «Не женитесь на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы, разве только это произошло раньше». Молочное родство шариат практически во всех отношениях приравнивает к кровному родству, на что указывает хадис: «Запрещено по молочному родству то, что запрещено по кровному».

Отношения усыновителя с усыновленным также приравниваются к отношениям родителей и детей. Таким образом, мусульманское право запрещает вступать в брак, как с кровными родственниками, так и со свойственниками и молочными родственниками, из чего можно сделать вывод, что основой запрета является, помимо недопущения инцеста, также недозволенность, при этом наиболее близкие родственники жены, ее мать и дочь, а также жена сына или отца считаются подобными кровным родственникам и по этой причине брак на них запрещен также после расторжения брака.

Ни в российском, ни в мусульманском праве на данный момент не существует такого института, как временный брак. Временный брак разрешался мусульманским правом лишь в начале становления мусульманской религии, но в последующем был запрещен. В настоящее время некоторые мусульманские секты, в частности, шииты, разрешают временные браки, основываясь на высказывании Ибн ‘Аббаса о дозволенности таких браков и не признавая последующего запрета на временный брак. Суннитские ученые, доказывая запрещенность временных браков, указывают на последующий отказ Ибн ‘Аббаса от данного мнения.

Суннитские ученые, доказывая запрещенность временных браков, указывают на последующий отказ Ибн ‘Аббаса от данного мнения.

Такое решение с позиции мусульманского права правомерно в связи с тем, что женщина воспринимается только как жена и мать. Таким образом, женщина обязана быть в официальном законном браке, чтобы иметь отношения с мужчиной.

Мусульманское право предусматривает возможность заключения брака под условием. Так, в частности, муж или жена могут сказать при заключении брака: «Я беру ее в жены, если она имеет хороший характер» и т.п., если в последующем окажется, что супруга не соответствует данному условию, у мужа (жены) будет выбор между аннулированием брака и признанием его действительным.

При заключении брака также могут быть поставлены иные условия, которые могут накладывать на одного из супругов обязанности или наделять его правами, прямо не предусмотренными шариатом. В случае принятия данных условий другой стороной они становятся для нее обязательными. Так жена может при заключении договора поставить условием невозможность заключения мужем второго брака без ее согласия и т.п.

Так жена может при заключении договора поставить условием невозможность заключения мужем второго брака без ее согласия и т.п.

Как мы видим, между российским и мусульманским правом имеются значительные различия по вопросу заключения брака. К примеру, в Дагестане как в субъекте Российской Федерации действуют нормы российского законодательства, но в то же время нормы мусульманского права оказывают значительное влияние на регулирование семейных отношений.

Как правило, между дагестанцами заключается « никях » — брак по шариату, называемый некоторыми народами Дагестана « магаром ».

При разрешении в быту вопросов, относящихся к брачно-семейным отношениям, жители Дагестана также зачастую фактически руководствуются нормами мусульманского права. При выяснении у жителей Махачкалы, чем руководствуются дагестанцы, заключая шариатский брак, большинство из опрошенных ответили, что брак по шариату является национальной формой заключения брака. При этом верующие отвечали, что без никяха (« магара ») женщина является запретной для мужчины, а жить с женой без оформления шариатского брака является грехом.

Неверующие отвечали следующим образом: представители старшего поколения говорят, что они соблюдают принципы шариата, чтобы их не упрекнули в отступлении от национальных традиций. Молодежь отвечала, что соглашается с оформлением брака по шариату, учитывая пожелание старших.

Брачное сожительство без заключения брака в какой-либо форме признается мусульманским правом уголовным преступлением.

Заключение брака по российскому законодательству производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) по истечении месяца со дня подачи ими заявления (ст. ст. 10, 11 Семейного кодекса Российской Федерации).

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.

Кроме того, для заключения брака необходимо наличие ряда условий, определенных в законе, а также отсутствие причин, препятствующих заключению брака.

Требование, предъявляемое российским правом к личному присутствию супругов при заключении брака, не известно в мусульманском праве, поскольку брак здесь рассматривается как разновидность гражданско-правового договора, который может быть заключен не только стороной лично, но и по поручению. Требования, предъявляемые к представителю (вакилю), сводятся к следующему: он должен быть совершеннолетним, психически здоровым и не должен быть грешником.

В то же время в нем имеется институт помолвки, к которому российское законодательство относится индифферентно. Институт помолвки направлен на то, чтобы будущие супруги могли лучше узнать друг друга, поскольку мужчины и женщины, не находящиеся в близкой степени родства, не имеют права встречаться друг с другом, наличие же помолвки данное ограничение снимает.

В соответствии с нормами шариата является крайне желательным видеть невесту до свадьбы, поскольку существует хадис, в котором сообщается, что аль-Мугира бин Шу’ба рассказал: «Когда при жизни посланника Аллаха я посватался к одной женщине, он спросил меня: «Видел ли ты ее?» Я ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Так сделай это, ибо лучше всего, если будет меж вами любовь и согласие!».

Тогда он сказал: «Так сделай это, ибо лучше всего, если будет меж вами любовь и согласие!».

Необходимыми условиями для заключения брака по российскому праву являются взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, достижение ими брачного возраста и отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака (ст. ст. 12, 14 СК РФ)[4].

В мусульманском праве, помимо условий, имеющихся в российском праве, при заключении брака также необходимо участие попечителя невесты (вали), давшего согласие на вступление в брак, и двух свидетелей. Относительно женщин, состоявших ранее в браке, необходимо после предыдущего брака истечение срока ‘идда, равного 4 месяцам и 10 дням.

В соответствии с российским законодательством взаимное согласие на вступление в брак представляет собой согласованное встречное волеизъявление будущих супругов, направленное на возникновение брачного правоотношения. Воля лиц, вступающих в брак, должна формироваться свободно. Наличие насилия, обмана, угрозы, заблуждения или иных неправомерных воздействий приводит к недействительности брака.

Волеизъявление должно соответствовать воле. Согласие на вступление в брак изъявляется устно и непосредственно лицом, вступающим в брак, в процессе регистрации брака и подтверждается его подписью. В случае расхождения между волей и волеизъявлением так же, как и в гражданском праве, предпочтение отдается воле.

Предварительное взаимное согласие вступающих в брак, в соответствии с мнением представителей шафиитской юридической школы, не всегда является в мусульманском праве обязательным условием действительности брака. Такое согласие является необходимым условием по отношению к совершеннолетнему, умственно полноценному мужчине, а также к совершеннолетней, умственно полноценной женщине, ранее состоящей в браке. То есть, только данные категории вступающих в брак предполагаются способными в полной мере понимать сущность семейных отношений и в должной мере защищать свои права при заключении брака. За лиц, не относящихся ни к одной из этих категорий, договор брака может быть заключен отцом или дедом при соблюдении ряда условий. К таким условиям в частности относятся отсутствие вражды между попечителем и опекаемым, между женщиной и супругом, а также равенство социальных положений будущих супругов. Если после заключения брака без согласия девушки она выступит против этого брака, такой брак признается недействительным.

К таким условиям в частности относятся отсутствие вражды между попечителем и опекаемым, между женщиной и супругом, а также равенство социальных положений будущих супругов. Если после заключения брака без согласия девушки она выступит против этого брака, такой брак признается недействительным.

Представители ханифитской юридической школы считают, что совершеннолетняя, умственно полноценная девушка не может быть выдана замуж без ее на то согласие и, более того, имеет право заключить брак без согласия своего попечителя в случае, если она вступает в брак с равным по социальному положению.

Основой такого разногласия является различное понимание хадисов: «Любой договор брака, заключенный женщиной, без разрешения вали, является ничтожным» и «Не выдает замуж женщина женщину и не выдает женщина замуж саму себя».

По российскому законодательству необходимым условием для заключения брака является достижение брачного возраста. Данное условие признается необходимым, прежде всего потому, что для вступления в брак необходима определенная степень физической и психической зрелости. По мнению российского законодателя, таким возрастом является возраст гражданского совершеннолетия — 18 лет. Тем не менее, не следует переоценивать влияние законодательства в этой области. Невозможность вступления в зарегистрированный брак до достижения 18 лет не служит препятствием к вступлению в фактические брачные отношения. Отказ в государственной регистрации таких отношений, если они уже сложились, ни к чему, кроме нарушения прав фактических супругов, привести не может. Поэтому в пункте 2 статьи 13 СК РФ предусмотрена возможность снижения брачного возраста лицам, достигшим 16 лет, при наличии уважительных причин. Снижение производится органами местной администрации по месту заключения брака. Возможно по российскому праву и снижение брачного возраста до более низкого уровня, которое отнесено Семейным кодексом к полномочиям субъектов РФ, которые, очевидно, с учетом местной специфики могут принять закон о снижении брачного возраста. Но российское законодательство не устанавливает низшего предела, до которого может быть снижен брачный возраст.

По мнению российского законодателя, таким возрастом является возраст гражданского совершеннолетия — 18 лет. Тем не менее, не следует переоценивать влияние законодательства в этой области. Невозможность вступления в зарегистрированный брак до достижения 18 лет не служит препятствием к вступлению в фактические брачные отношения. Отказ в государственной регистрации таких отношений, если они уже сложились, ни к чему, кроме нарушения прав фактических супругов, привести не может. Поэтому в пункте 2 статьи 13 СК РФ предусмотрена возможность снижения брачного возраста лицам, достигшим 16 лет, при наличии уважительных причин. Снижение производится органами местной администрации по месту заключения брака. Возможно по российскому праву и снижение брачного возраста до более низкого уровня, которое отнесено Семейным кодексом к полномочиям субъектов РФ, которые, очевидно, с учетом местной специфики могут принять закон о снижении брачного возраста. Но российское законодательство не устанавливает низшего предела, до которого может быть снижен брачный возраст. В результате чего законами некоторых субъектов РФ, в частности Башкирией, допускается неограниченной снижение брачного возраста, что вступает в противоречие с уголовным кодексом, который устанавливает ответственность за половое сношение совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

В результате чего законами некоторых субъектов РФ, в частности Башкирией, допускается неограниченной снижение брачного возраста, что вступает в противоречие с уголовным кодексом, который устанавливает ответственность за половое сношение совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

По мусульманскому праву совершеннолетним считается лицо, достигшее половой зрелости. Несовершеннолетние, как неспособные в должной мере защищать свои интересы и не осознающие в полной мере сущность брака, не имеют права заключать договор брака самостоятельно. Однако в мусульманском праве отсутствует ограничение возраста вступающих в брак, т.е. в брак могут вступать и несовершеннолетние. Шариат требует, чтобы совершеннолетнюю девушку по возможности быстрее выдавали замуж. По этому поводу имеется хадис — изречение Мухаммеда, где говорится: «Счастлив тот отец, который выдал свою дочь замуж до того, как у нее появилась первая менструация». Однако на сегодняшний день некоторые государства с преимущественно мусульманским населением принимают меры к ограничению возраста, с которого можно вступать в брак, и ограничения тем самым применения норм шариата. Так, принцип таксис ал-када (право правителя уточнять и ограничивать юрисдикцию своих судов) был использован в 1931 г. в Египте с целью препятствовать вступлению в брак несовершеннолетних. Закон лишил суды права принимать заявления на вступление в брак, если жених не достиг возраста восемнадцати, а невеста — шестнадцати лет.

Однако на сегодняшний день некоторые государства с преимущественно мусульманским населением принимают меры к ограничению возраста, с которого можно вступать в брак, и ограничения тем самым применения норм шариата. Так, принцип таксис ал-када (право правителя уточнять и ограничивать юрисдикцию своих судов) был использован в 1931 г. в Египте с целью препятствовать вступлению в брак несовершеннолетних. Закон лишил суды права принимать заявления на вступление в брак, если жених не достиг возраста восемнадцати, а невеста — шестнадцати лет.

Также как и в случае вступления в брак умственно неполноценных лиц, договор о браке несовершеннолетних заключают от их имени представители, которыми могут быть лишь отец или дедушка со стороны отца. Если лица, от имени которых их представители заключили брак в период несовершеннолетия, по достижении совершеннолетия возражают против брака, такой брак признается ничтожным.

Представляется целесообразным установление действующим российским законодательством такого условия для заключения брака, как согласие родителей (усыновителей), при отсутствии родителей (усыновителей) — согласие опекунов или попечителей. Допустимо освобождение от «родительской власти» по достижении ребенком определенного возраста (22 лет), получении им профессионального образования и приобретении способности вести самостоятельную жизнь. При отсутствии согласия родителей лицо, желающее вступить в брак, может обратиться в суд с требованием о разрешении заключить брак без согласия законных представителей. Однако возникает другая проблема, связанная с созданием специализированных судов по семейным делам.

Допустимо освобождение от «родительской власти» по достижении ребенком определенного возраста (22 лет), получении им профессионального образования и приобретении способности вести самостоятельную жизнь. При отсутствии согласия родителей лицо, желающее вступить в брак, может обратиться в суд с требованием о разрешении заключить брак без согласия законных представителей. Однако возникает другая проблема, связанная с созданием специализированных судов по семейным делам.

Действующее федеральное законодательство не предусматривает согласие родителей даже при вступлении в брак несовершеннолетнего (п. 2 ст. 13 СК РФ), хотя региональное законодательство в пределах своих полномочий по вопросу снижения брачного возраста устанавливает в качестве особого условия согласие родителей (лиц, их заменяющих) на заключение брака лицом, не достигшим брачного совершеннолетия. Современное право некоторых государств, прежде всего относящихся к англосаксонской системе права, называет в качестве обязательного условия действительности брака наличие согласия родителей или лиц, их заменяющих.

Понуждение к заключению брака не допускается. В России заключение брака возможно только при личном присутствии брачующихся (п. 1 ст. 11 СК РФ). Вступающие в брак подтверждают взаимное добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих данному акту. УК РСФСР предусматривал такой вид общественно опасного деяния, как принуждение женщины к вступлению в брак или продолжению брачного сожительства либо воспрепятствование женщине вступить в брак, а равно похищение ее для вступления в брак (ст. 233). Действующий УК РФ квалифицирует как преступление похищение человека при определенных обстоятельствах (ст. 126). Законодатель счел нерациональным установление специального состава — принуждение к вступлению в брак — вероятно, ввиду незначительного числа таких преступлений.

Наличие таких обстоятельств, как насилие и угроза, для признания брака недействительным сомнений не вызывает. Суд устанавливает существование этих фактов и своим решением признает заключенный брак недействительным, поскольку нарушено условие о взаимном добровольном согласии мужчины и женщины на вступление в брак (ст. 27 СК РФ). Не имеет юридического значения, от кого исходит принуждение: от одного из вступающих в брак, от родителей, родственников или знакомых брачующихся. Л.М. Пчелинцева правильно считает, что от принуждения следует отличать разного рода родительские советы и рекомендации по поводу предстоящего брака[5]. Более того, такая точка зрения подтверждает целесообразность установления обязательного согласия родителей на брак детей.

27 СК РФ). Не имеет юридического значения, от кого исходит принуждение: от одного из вступающих в брак, от родителей, родственников или знакомых брачующихся. Л.М. Пчелинцева правильно считает, что от принуждения следует отличать разного рода родительские советы и рекомендации по поводу предстоящего брака[5]. Более того, такая точка зрения подтверждает целесообразность установления обязательного согласия родителей на брак детей.

Что касается таких обстоятельств, как сокрытие болезни (кроме венерической и ВИЧ-инфекции), беременности от другого мужчины либо, наоборот, сообщение о несуществующей беременности, то в этих случаях нельзя говорить об отсутствии взаимного и добровольного согласия на брак и, следовательно, такой обман не является основанием для признания брака недействительным, однако способен дискредитировать брак, разрушить его[6]. Такой брак может быть расторгнут в установленном порядке.

Вместе с тем встречается мнение, что обман и заблуждение являются основаниями для признания брака недействительным[7]. Такая позиция может быть принята, если обман и заблуждение имеют место относительно самого акта бракосочетания, но не личностных качеств одного из брачующихся, его здоровья, социального и материального положения.

Такая позиция может быть принята, если обман и заблуждение имеют место относительно самого акта бракосочетания, но не личностных качеств одного из брачующихся, его здоровья, социального и материального положения.

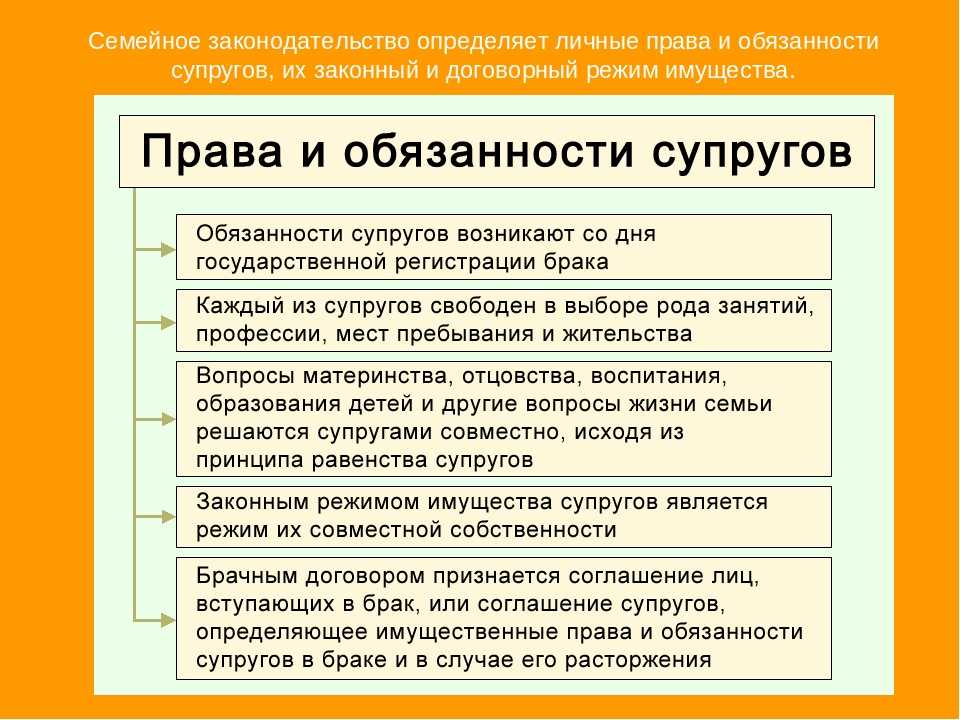

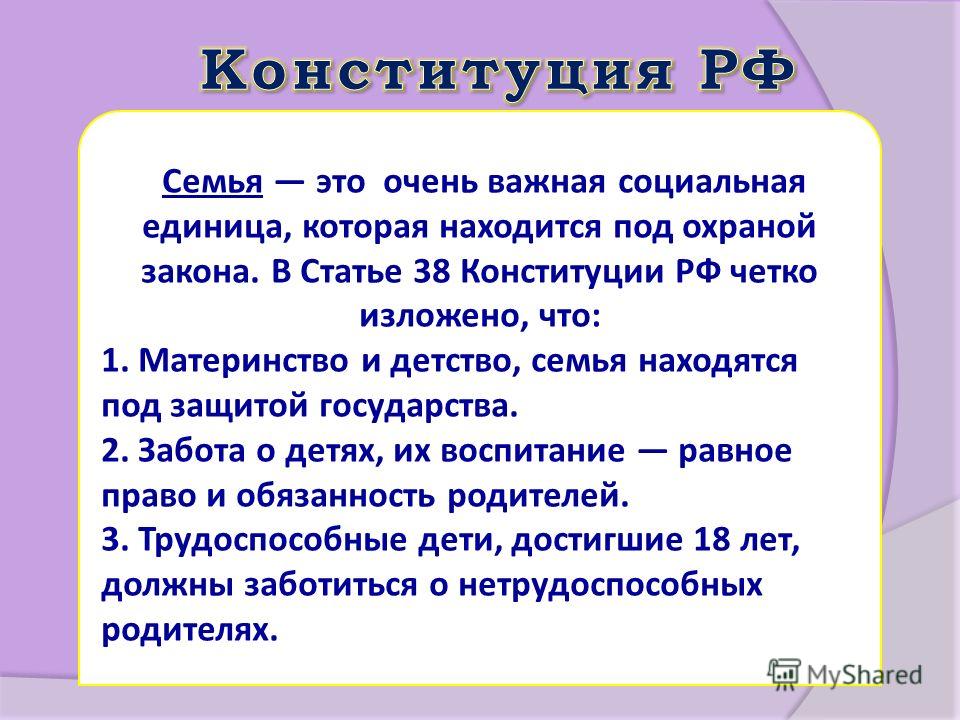

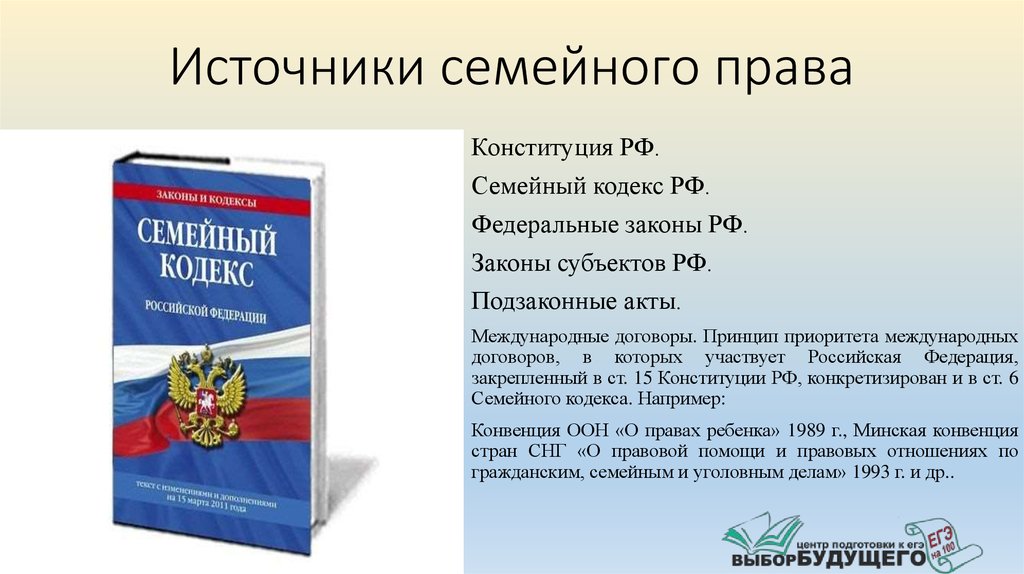

Согласно Конституции РФ вопросы семейного законодательства отнесены к совместному ведению РФ и субъектов РФ, однако Семейным кодексом урегулированы, практически все вопросы семейного законодательства и к ведению субъектов РФ отнесены только некоторые второстепенные вопросы. Категорически нельзя согласиться с мнением некоторых авторов о том, что было бы более целесообразным принятие Основ семейного законодательства РФ, регулирующих лишь основные вопросы семейного законодательства, и предоставление субъектам РФ права принятия кодексов, детально регламентирующих вопросы семейного права, серьезно отличающихся от общефедеральной практики рассмотрения дел в данной сфере. И аргумент, что это позволит в должной мере учесть специфику присущую отдельным субъектам РФ с преимущественно мусульманским населением, отнюдь не защищает в равной мере всех граждан Российской Федерации одинаково справедливо, независимо от их национальной принадлежности и вероисповедания. Существует различные точки зрения на правовую природу брака. В наиболее общем виде их можно свести к пониманию брака как договора и института особого рода. В мусульманском законодательстве брак представляет собой самостоятельный гражданско-правовой договор по созданию семьи с последующим возникновением прав и обязанностей супругов. Браком, влекущим за собой юридические последствия, признается в Российской Федерации только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Брак, заключенный по религиозному обряду или по национальным обычаям, не имеет правового значения.

Существует различные точки зрения на правовую природу брака. В наиболее общем виде их можно свести к пониманию брака как договора и института особого рода. В мусульманском законодательстве брак представляет собой самостоятельный гражданско-правовой договор по созданию семьи с последующим возникновением прав и обязанностей супругов. Браком, влекущим за собой юридические последствия, признается в Российской Федерации только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Брак, заключенный по религиозному обряду или по национальным обычаям, не имеет правового значения.

Литература:

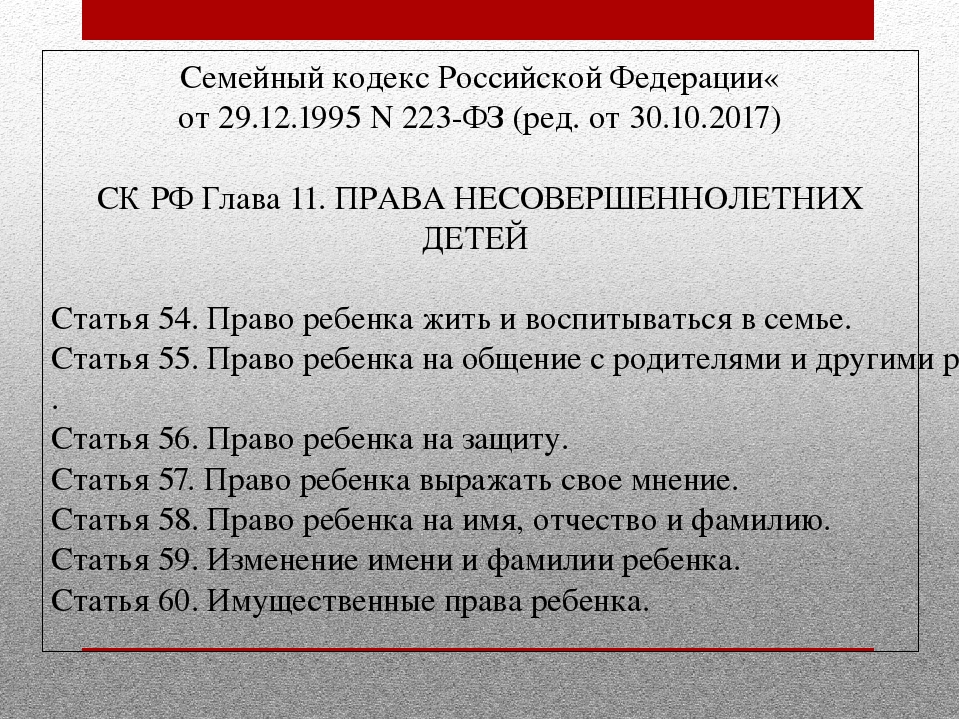

1. Семейный кодекс РФ

2. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М., 2004. С. 89.

3. Нечаева А.М. Семейное право: Курс лекций. М., 2001. С. 91.

4. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/Д, 1995. С. 413.

5. Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. 2-е изд., испр. М., 2000. С. 715.

6. Хегай М. Исследование явления многоженства в Таджикистане. —Душанбе, 2002. —С. 10. Также. Акилова М. Состояние и тенденции брако-разводных отношений в Согдийской области // Современные проблемы гендерных исследований в Таджикистане. —Душанбе, 2002. —С.18.

—Душанбе, 2002. —С. 10. Также. Акилова М. Состояние и тенденции брако-разводных отношений в Согдийской области // Современные проблемы гендерных исследований в Таджикистане. —Душанбе, 2002. —С.18.

7. Косова О.Ю. Семейное и наследственное право России. М., 2001. С. 73;

К 25-летию Семейного кодекса — новости Право.ру

Павел Крашенинников. Фото: Сергей Шинов (Ассоциация юристов России)

1 марта 1996 года вступил в силу Семейный кодекс РФ – важный и добротный законодательный акт, действующий и сегодня. Кстати, с наименьшим количеством поправок, по сравнению с другими кодифицированными актами. Об истории разработки этого документа рассказывает председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, глава Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников.Для начала следует напомнить, что к началу 90-х годов ХХ века базовыми источниками семейного права оставались Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. и Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. КоБС устанавливал регламентацию всех тех видов брачно-семейных отношений, которые были отнесены Основами к ведению союзных республик, в том числе возможность снижения брачного возраста, последствия недействительности брака, право на обращение в суд с заявлением об установлении отцовства, порядок выявления согласия ребенка при усыновлении, правила усыновления, условия признания усыновления недействительным, условия отмены усыновления, последствия отмены и многое другое.

и Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. КоБС устанавливал регламентацию всех тех видов брачно-семейных отношений, которые были отнесены Основами к ведению союзных республик, в том числе возможность снижения брачного возраста, последствия недействительности брака, право на обращение в суд с заявлением об установлении отцовства, порядок выявления согласия ребенка при усыновлении, правила усыновления, условия признания усыновления недействительным, условия отмены усыновления, последствия отмены и многое другое.

Удивительное дело, но за более чем 25-летний период действия КоБС РСФСР в него всего восемь раз вносились поправки. Важное значение, безусловно, имели изменения в Кодекс первой половины 1990-х гг., которые в дальнейшем подготовили почву для принятия современного Семейного кодекса.

Рабочая группа по подготовке проекта Семейного кодекса была создана в первой Государственной думе в 1994 г. В группу вошли известные специалисты по семейному праву: М.В. Антокольская, А.М. Нечаева, И.

Совместно с Исследовательским центром частного права при Президенте РФ и Минюстом России проводилась работа по соответствию норм проекта уже действующей к тому времени первой части Гражданского кодекса РФ. Кроме терминологии, большое внимание уделялось совместной собственности и брачному договору и элементным соглашениям.

После первого чтения было проведено огромное количество совещаний в Государственной думе.

Правовое регулирование отношений, закрепленных в Семейном кодексе, условно можно разделить на традиционное – то, которое уже существовало в советском законодательстве, появившееся в конце 80-х–начале 90-х годов и получившее развитие, и которое впервые появилось с принятием Кодекса.

Ведущие участники подготовки проекта Семейного кодекса в 1996 г. указывали на то, что «основные начала действующего семейного законодательства: добровольность брака, единобрачие, равенство прав супругов в семье, приоритет семейного воспитания детей, обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов, а также прав и интересов нетрудоспособных членов семьи – остаются незыблемыми.

Учитывая сложность и деликатность семейных отношений, законодатель достаточно осторожно отнесся к построению новых правовых конструкций. Семейный кодекс, к счастью, нельзя назвать революционным документом. В нем присутствует большое количество традиционных норм. К числу таких норм относятся признание брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния (п. 2 ст. 1 и ст. 10), условия заключения и прекращения брака (ст. 12 и 16) брачный возраст (ст. 13), признание брака недействительным (ст. 27), установление отцовства в судебном порядке, права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой (ст. 53), и многие другие.

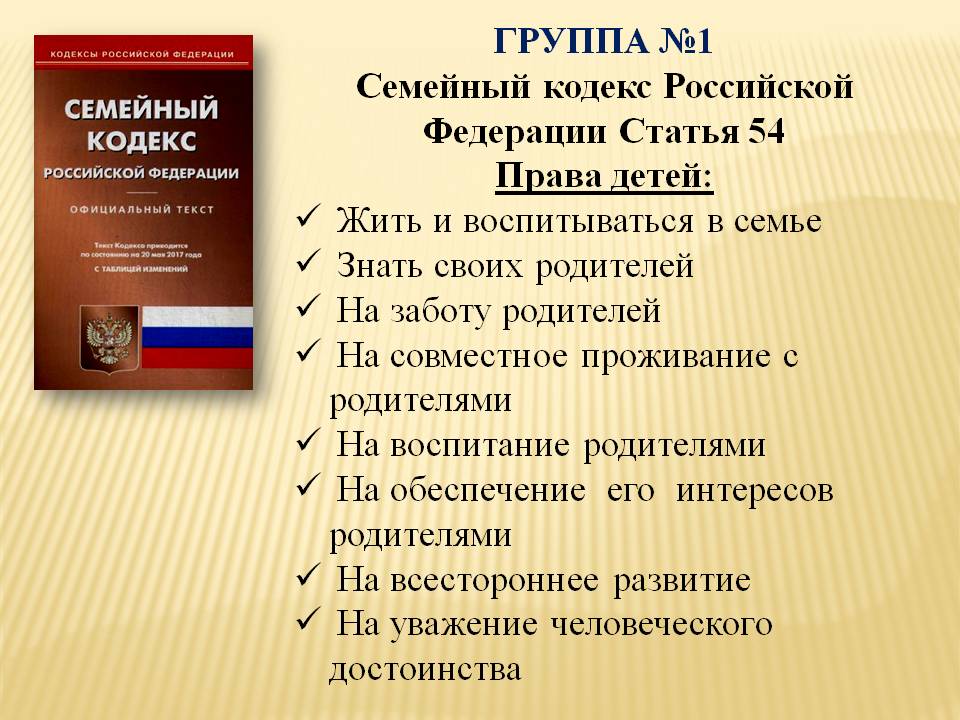

Существенное изменение в регулировании семейных отношений началось с ратификации Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г. Конвенции ООН о правах ребенка. На фоне войны законов, политического кризиса значимость ратификации оценили немногие. Вместе с тем наша страна, во всяком случае юридически, приняла на себя мировые стандарты защиты детей. И вместе с другими государствами установила комплекс прав детей и обязанностей государства, защищающих детей, независимо от их происхождения, положения и иных обстоятельств. Так что надо отдать должное руководству Советского Союза и лично товарищу Горбачеву за то, что сделали этот исторический шаг.

И вместе с другими государствами установила комплекс прав детей и обязанностей государства, защищающих детей, независимо от их происхождения, положения и иных обстоятельств. Так что надо отдать должное руководству Советского Союза и лично товарищу Горбачеву за то, что сделали этот исторический шаг.

Конвенция послужила своего рода переправой к цивилизованному переходу от советского семейного права к современному, несоветскому, неидеологизированному семейному законодательству.

В отличие от большинства отраслей законодательства, где этапы развития в первую очередь связаны с огромным массивом нормативных актов, полагаем, что Конвенция оказала гораздо большее влияние не только на права несовершеннолетних, но и вообще на подходы к семейному законодательству. Разработчики Семейного кодекса в хорошем смысле воспользовались таким изменением официального взгляда на права детей и семьи и развили его, распространили на весь проект Кодекса, что, конечно же, позволяет говорить о ратификации Конвенции как об очень удачном мероприятии во всех смыслах этого слова.

Уже после распада Советского Союза важную корректировку в правовое регулирование семейных отношений внесла в конце 1994 г. и начале 1995 г. Государственная дума, приняв Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР» от 22 декабря 1994 г. №73-Ф3. Многие из норм указанного закона в большей степени восприняты Семейным кодексом.

Действовавшие с 24 декабря 1994 г. нормы семейного законодательства[2] значительно изменили регламентацию алиментных отношений. Впервые появилась возможность заключения соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем (либо его законным представителем).

Согласно ст. 100 Семейного кодекса, такой алиментный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению (КоБС РСФСР предусматривал только простую письменную форму). В таком соглашении должны содержаться условия о размере и порядке уплаты алиментов. Вместе с тем закон четко и однозначно определяет нижний предел устанавливаемого соглашением размера алиментов на несовершеннолетних детей (п. 2 ст. 103 СК РФ). Он равен размеру, взыскиваемому в судебном порядке: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ).

2 ст. 103 СК РФ). Он равен размеру, взыскиваемому в судебном порядке: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ).

При отсутствии указанного соглашения алименты взыскиваются в судебном порядке.

В переработанном виде воспринята норма КоБС РСФСР об использовании алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей. В тех случаях, когда ребенок воспитывается в детском учреждении, изыскиваемые алименты зачисляются на счет детского учреждения, где учитываются отдельно по каждому ребенку. Указанные учреждения праве помещать эти суммы в банки, при этом половина дохода от обращения поступивших средств используется на содержание детей, а вторая половина зачисляется на личный счет ребенка в Сберегательном банке Российской Федерации (п. 2 ст. 84 СК РФ).

Вслед за декабрьскими 1994 г. изменениями в КоБС РСФСР Семейный кодекс установил норму, касающуюся родителей, обязанных уплачивать алименты, не имеющих регулярной заработной платы.

С учетом годовой практики применения последних изменений КоБС РСФСР в Семейный кодекс введена норма, в соответствии с которой при недостаточности заработной платы или иных доходов алименты удерживаются из денежных средств плательщика алиментов, находящихся на его счетах в банках или иных кредитных учреждениях, а также вложенных в организации. При недостаточности этих средств взыскание обращается на любое имущество плательщика алиментов, на которое по закону может быть обращено взыскание (п.

С 15 марта 1995 г. были введены положения Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР. Уголовный кодекс РСФСР. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»[3], касающиеся условий и порядка усыновления.

Многие положения данного документа тоже нашли отражение в Семейном кодексе. Так, целый ряд норм посвящен обязанностям граждан и должностных лиц сообщать органам опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких сведений обязаны, во-первых, провести тщательное обследование факта отсутствия попечения родителей; во-вторых, обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве. Руководители учреждений, в которых находятся такие дети, обязаны в течение семи дней со дня, когда им стало известно, что ребенок может быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом соответствующему органу опеки и попечительства.

8 декабря 1995 г. Государственная дума приняла Семейный кодекс Российской Федерации, который вступил в силу 1 марта 1996 г. С учетом завершения работы первой Государственной думы новой России и надвигающихся выборов (к слову, они были в декабре) плюс основательности проработки законопроект был рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях. Совет Федерации направил Федеральный закон президенту без рассмотрения. Президент подписал его накануне Нового года – 29 декабря 1995 г.

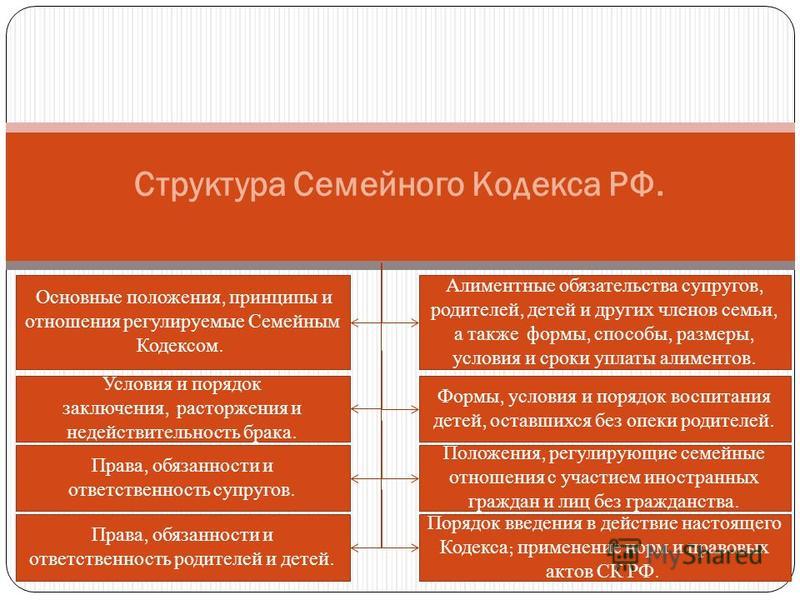

Структурно Кодекс объединил 8 разделов, 21 главу и 170 статей. Раздел первый посвящен общим положениям, второй – заключению и прекращению брака. Далее предлагаем наименования разделов: Раздел III «Права и обязанности супругов», Раздел IV «Права и обязанности родителей и детей», Раздел V «Алиментные обязательства членов семьи», Раздел VI «Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей», Раздел VII «Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства», Раздел VIII «Заключительные положения».

Дискуссии о расширении диспозитивности в семейном праве, о влиянии гражданского права на семейные отношения были и остаются. В этих отношениях появилась возможность заключать договоры (брачные и алиментные соглашения). Вместе с тем договорные отношения в семейном праве необходимы – и это доказала жизнь – не вместо, а наряду с семейно-правовыми нормами.

Кодификация семейного законодательства была одной из самых удачных кодификаций за всю историю законодательства новой России. Выделим главные причины, способствующие достижению результата:

- Совершенствование КоБС РСФСР продолжалось, в него вносились поправки вплоть до принятия Семейного кодекса РФ, даже последние изменения получили практическое и научное осмысление;

- Ратификация Конвенции о правах ребенка;

- Наличие обширной и непротиворечивой, хорошо проанализированной судебной практики;

- Неполитизированность в тот момент развития государства и общества семейных отношений, даже институт брачного договора не вызвал крупных дискуссий.

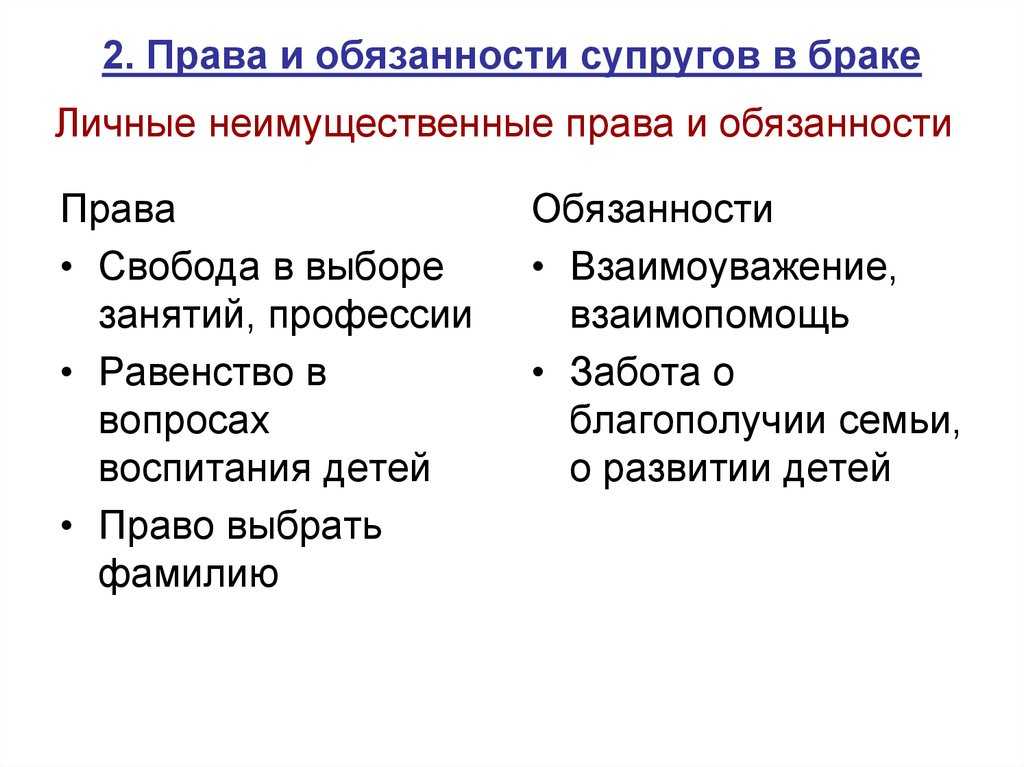

Дискуссии по этому поводу в большей степени возникли уже после и касались правоприменения;

Дискуссии по этому поводу в большей степени возникли уже после и касались правоприменения; - Параллельная подготовка проекта Гражданского кодекса РФ и, более того, первая часть за год до принятия СК уже была принята и введена в действие. В ГК многие вопросы были урегулированы и требовали развития в СК. Например, совместная собственность супругов. Высокая юридическая техника СК также связана с подготовкой ГК: пересекались не только рабочие группы, ряд экспертов участвовали в подготовке и ГК, и СК;

- И, конечно же, этот факт тоже очень важен – высокопрофессиональный состав единомышленников позволил лаконично, точно, на хорошем русском языке изложить нормы Кодекса. С разумной преемственностью и новизной.

Вместе с ГК СК показал, на каком уровне можно и нужно готовить законопроекты вообще и кодексы в частности.

Список источников:

[1] Масевич М.Г., Кузнецова И.М., Марышева Н.И. Семейный кодекс Российской Федерации (Краткий комментарий). – М.: Издательство БЕК, 1996. С. XV.

С. XV.

[2] СЗ РФ. 1994. № 35. ст. 3653.

[3] СЗ РФ. 1995. № 11. Ст. 939.

- Право.ru

Российские усилия по отмене брака

Глобальный

«Мужчины взялись за смену жен с тем же рвением, которое они проявили в потреблении недавно восстановленной сорокапроцентной водки»

Женщина, проживающая в России

Сохраненные рассказы

Вопрос о том, следует ли упразднять брак как институт, обсуждается сейчас по всей России с неистовством и глубиной страсти, невиданных со времен бурных первых дней революции. В октябре прошлого года в Цик, или Центральный исполнительный комитет, был внесен законопроект, устраняющий различия между зарегистрированными и незарегистрированными браками и дающий незамужней супруге статус и права собственности законной жены. Возникло такое сильное непредвиденное сопротивление предложенному закону, что Цик решил отложить его окончательное принятие до следующей сессии, тем временем инициировав широкое общественное обсуждение проекта.

Возникло такое сильное непредвиденное сопротивление предложенному закону, что Цик решил отложить его окончательное принятие до следующей сессии, тем временем инициировав широкое общественное обсуждение проекта.

С тех пор заводы, конторы, клубы, различные советские организации и учреждения принимали резолюции за и против законопроекта, а залы не вмещали нетерпеливых толп, стекавшихся на митинги в городе, поселке и деревне. . Нужно жить в России теперь, в атмосфере муки, отвращения и разочарования, пронизывающей половые отношения, хаоса, неуверенности и трагедии, витающей над русской семьей, чтобы понять причины этой горячей дискуссии, этих страстных за и против.

Когда большевики пришли к власти в 1917 году, они относились к семье, как и ко всякому другому «буржуазному» институту, с лютой ненавистью и с волей взялись ее уничтожить. «Чтобы очистить семью от скопившегося веками праха, нам пришлось хорошенько ее встряхнуть, что мы и сделали», — заявила мадам Смидович, один из ведущих коммунистов и активный участник недавней дискуссии. Так одним из первых постановлений Советского правительства был отменен термин «незаконнорожденные дети». Это было сделано просто путем уравнивания правового положения всех детей, рожденных в браке или вне брака, и теперь Советское правительство хвастается, что Россия — единственная страна, где нет внебрачных детей. Отец ребенка вынужден вносить свой вклад в его содержание, обычно выплачивая матери треть своей зарплаты в случае развода, при условии, что у нее нет других средств к существованию.

Так одним из первых постановлений Советского правительства был отменен термин «незаконнорожденные дети». Это было сделано просто путем уравнивания правового положения всех детей, рожденных в браке или вне брака, и теперь Советское правительство хвастается, что Россия — единственная страна, где нет внебрачных детей. Отец ребенка вынужден вносить свой вклад в его содержание, обычно выплачивая матери треть своей зарплаты в случае развода, при условии, что у нее нет других средств к существованию.

В то же время был принят закон, делавший развод делом нескольких минут по требованию любого из партнеров в браке. Результатом был хаос. Мужчины брались за смену жен с таким же рвением, какое они проявляли при потреблении недавно отреставрированной сорокапроцентной водки.

«Некоторые мужчины имеют по двадцать жен, живут неделю с одной, месяц с другой», — возмущалась женщина-депутат на заседаниях Цика. «У них у всех дети, и этих детей выбрасывают на улицу из-за отсутствия поддержки! (Есть триста тысяч безпризорни или беспризорные дети в современной России, которых буквально выгнали на улицу. Они представляют собой одну из величайших социальных опасностей современности, поскольку перерастают в профессиональных преступников. Более половины из них наркоманы и сексуальные извращенцы. Многие коммунисты утверждают, что причиной большого процента таких детей является распад семьи.)

Они представляют собой одну из величайших социальных опасностей современности, поскольку перерастают в профессиональных преступников. Более половины из них наркоманы и сексуальные извращенцы. Многие коммунисты утверждают, что причиной большого процента таких детей является распад семьи.)

Крестьянские деревни, пожалуй, больше всего пострадали от этой революции в половых отношениях. В сельской местности разразилась эпидемия браков и разводов. Крестьяне, имевшие за плечами солидный семейный быт сорок и более лет, вдруг решили оставить своих жен и жениться повторно. Крестьянские мальчики смотрели на женитьбу как на захватывающую игру и меняли жен со сменой времен года. Нередко у двадцатилетнего мальчика было три или четыре жены, а у девушки того же возраста три или четыре аборта. Как горько жаловались крестьяне Борисово-Покровского: «Аборты позорят наши села. Раньше мы даже не слышали о них. Но женщины, защищаясь, ответили: «Тебе легко говорить. Но если бы вы просто попытались родить детей сами, вы бы запели другую песню».

Однажды я обсуждал с председателем сельсовета тему частых разводов. «Что заставляет женщин разводиться?» Я спросил его. В этот момент в комнату вошла девушка лет восемнадцати. — Вот наш последний разведенный, — со смехом сказал президент. ‘Спроси ее.’ Я обернулся, но девушки уже не было, а из окна я видел, как она убегала так быстро, как только могла. Я побежал за ней и, наконец, догнал ее в полях за деревней. Мы сели на стог сена, и я попросил девушку поговорить со мной откровенно, как женщина с женщиной.

Слезы наполнили ее глаза, когда она сказала мне, что все еще любит своего девятнадцатилетнего мужа, но он заставил ее подать на развод всего через два месяца после того, как они поженились. Теперь он думал, что любит другую девушку в деревне, и угрожал убить свою жену, если она не оставит его добровольно.

Помню еще одну жертву разрыва родственных связей в станицах, высокую, бледную, молчаливую казачку. Она развелась с мужем после рождения их первого ребенка. Затем он женился на другой женщине, имел от нее ребенка, бросил обоих и вернулся к своей первой жене, от которой у него родился второй ребенок. Женщина была глубоко религиозной, и ее мучила мысль о том, что ее второй ребенок внебрачный, хотя ее священник уверял ее, что это не так, потому что Церковь не признает развод.

Затем он женился на другой женщине, имел от нее ребенка, бросил обоих и вернулся к своей первой жене, от которой у него родился второй ребенок. Женщина была глубоко религиозной, и ее мучила мысль о том, что ее второй ребенок внебрачный, хотя ее священник уверял ее, что это не так, потому что Церковь не признает развод.

В сельской местности возникло несколько странных злоупотреблений в связи с изменением брачных правил. Многие женщины легкого поведения считали брак и деторождение прибыльным занятием. Они завязывали связи с сыновьями зажиточных крестьян, а затем шантажировали отца для поддержки детей. В некоторых случаях крестьяне были вынуждены продать свою последнюю корову или лошадь, чтобы урегулировать такие требования о выплате алиментов. Закон создал еще большую путаницу, потому что он имеет обратную силу в своем действии, так что женщины могут претендовать на содержание детей, рожденных много лет назад.

Другие крестьяне воспользовались свободными правилами развода, чтобы заполучить «летних невест». Так как наем рабочей силы в России сопряжен с трудностями и ограничениями для частного предпринимателя, то более богатые крестьяне в некоторых уездах взяли за правило жениться на сильной девушке во время жатвы и развестись с ней, как только работа в поле прекращалась. над.

Так как наем рабочей силы в России сопряжен с трудностями и ограничениями для частного предпринимателя, то более богатые крестьяне в некоторых уездах взяли за правило жениться на сильной девушке во время жатвы и развестись с ней, как только работа в поле прекращалась. над.

Новые половые отношения также вызвали определенные проблемы в городах. Зимой 1924-1925 годов некоторые из старших коммунистов обвиняли молодое поколение, особенно студентов, в том, что они предаются чрезмерному разврату, растрачивают здоровье и жизненные силы на беспорядочные связи; они обвиняют студенток в том, что они часто делают аборты. «Вы должны быть либо студенткой, либо матерью; в нынешних условиях вы не можете быть и тем, и другим», — заявил один наставник современным российским студенткам. Последние с негодованием ответили, что любовь — чуть ли не единственное оставшееся у них дешевое развлечение, и потребовали дать им хотя бы такую же возможность для бесплатных абортов, какой пользуются фабричные женщины. Более того, они возразили, что не все старые коммунисты могут служить образцом чистой жизни.

Более того, они возразили, что не все старые коммунисты могут служить образцом чистой жизни.

Некоторые члены Союза коммунистической молодежи, организации, насчитывающей в настоящее время от полутора до двух миллионов юношей и девушек, считают отказ от временных половых отношений простым буржуазным предрассудком, смертнейшим грехом в глазах коммуниста. Некоторые из провинциальных отделений Лиги зашли так далеко, что организовали кружки «Долой позор» и «Долой невиновность»; но в официальном отчете о деятельности Союза на последнем съезде Коммунистической партии они были резко осуждены как шумные заблуждения.

Как в деревне, так и в городе проблема незамужней матери стала очень острой и представляет собой суровое и досадное испытание коммунистических теорий. На ранних этапах революции коммунисты придерживались теории, что детей должно воспитывать и заботить государство. Но вскоре выяснилось, что государство, особенно в раздираемой войной и обедневшей России, в финансовом отношении совершенно не способно взять на себя такое тяжелое бремя ответственности. Цифра в десять тысяч подкидышей, зарегистрированная по тридцати двум областям Советского Союза за шесть месяцев, иллюстрирует опасность того, что нынешнее большое количество бродячих бездомных детей может увеличиться из-за неспособности или нежелания родителей обеспечивать их. потомство временных связей.

Цифра в десять тысяч подкидышей, зарегистрированная по тридцати двум областям Советского Союза за шесть месяцев, иллюстрирует опасность того, что нынешнее большое количество бродячих бездомных детей может увеличиться из-за неспособности или нежелания родителей обеспечивать их. потомство временных связей.

Заседание Цика, на котором обсуждался вопрос об отмене брака как института, состоялось прошлой осенью в знаменитом царском тронном зале одного из кремлевских дворцов. Позолоченные стены и потолки остались без изменений, но трон заменили простой деревянной конструкцией, служащей платформой. Здесь круглолицые бабы с красными платками на голове, работницы в простых темных блузах без галстука и воротника, комиссары в высоких сапогах демократично смешивались и спорили с одинаковым пылом.

Законопроект внес нарком юстиции г-н Курский, крупный мужчина с огромными светлыми усами. Он указал, что если по старому закону жена не имела прав в случае незарегистрированного брака, то предлагаемый закон предоставит ей права законной жены в отношении владения имуществом и в других вопросах. Еще одним новым пунктом было то, что жена и муж будут иметь равное право требовать поддержки от другого, если они будут безработными или нетрудоспособными. Женщина имела бы право требовать поддержки своего ребенка, даже если бы она жила с несколькими мужчинами в период зачатия; но, в отличие от предыдущей практики, она или суд выбирали одного человека, на которого возлагалась ответственность за поддержку. Комиссар Курский, казалось, особенно гордился этим пунктом, потому что он так сильно отличался от «буржуазных нравов» Европы и Америки. В этих странах, по его словам, муж может привести друга, который заявляет, что он тоже жил с женщиной, и тогда последняя остается беззащитной. В деревнях, где некоторые продолжают жить со своими родителями долгое время после замужества, вся семья несет ответственность, если женщина требует алиментов, в соответствии с первоначальным проектом предложенного закона.

Еще одним новым пунктом было то, что жена и муж будут иметь равное право требовать поддержки от другого, если они будут безработными или нетрудоспособными. Женщина имела бы право требовать поддержки своего ребенка, даже если бы она жила с несколькими мужчинами в период зачатия; но, в отличие от предыдущей практики, она или суд выбирали одного человека, на которого возлагалась ответственность за поддержку. Комиссар Курский, казалось, особенно гордился этим пунктом, потому что он так сильно отличался от «буржуазных нравов» Европы и Америки. В этих странах, по его словам, муж может привести друга, который заявляет, что он тоже жил с женщиной, и тогда последняя остается беззащитной. В деревнях, где некоторые продолжают жить со своими родителями долгое время после замужества, вся семья несет ответственность, если женщина требует алиментов, в соответствии с первоначальным проектом предложенного закона.

Когда Курский кончил свой доклад и слово было открыто для обсуждения, развернулась такая острая оппозиция, что представители деревень и заводов выступали целыми днями, а список ораторов, желавших быть услышанными, как будто постоянно рос. . Вопрос, который в основном занимал внимание спорщиков, заключался в том, предотвратит ли предоставление незарегистрированной жене всех законных прав мужчин от многих необдуманных и временных связей, или же это просто приведет к полигамии и полиандрии.

. Вопрос, который в основном занимал внимание спорщиков, заключался в том, предотвратит ли предоставление незарегистрированной жене всех законных прав мужчин от многих необдуманных и временных связей, или же это просто приведет к полигамии и полиандрии.

Комиссар внутренних дел Белобродов утверждал, что государство не может рассматривать брак как чисто частное дело. Он считал, что стабильные браки лучше обеспечивают образование детей. Он утверждал, что распад семьи стал причиной многих детей-преступников и попрошаек, оказавшихся сейчас на улицах.

Другой оратор возражал против предлагаемого закона на том основании, что некоторые женщины воспользуются его либеральными положениями, чтобы установить связи с богатыми мужчинами, а затем шантажировать их для получения алиментов. Красиков, высокопоставленный чиновник Наркомата юстиции, утверждал, что труднее всего будет установить, действительно ли люди жили в браке, и делал вывод, что закон против многоженства станет мертвой буквой. Один участник дебатов поставил вопрос более образно: «Вы хотите превратить Россию в один огромный брак, где все будут жениться на всех остальных».

Один участник дебатов поставил вопрос более образно: «Вы хотите превратить Россию в один огромный брак, где все будут жениться на всех остальных».

Костромская работница с шалью на голове добавила свой голос к общему хору оппозиции. «На наших фабриках, — сказала она, — вы замечаете кое-что очень неприятное. Пока молодой человек не участвует в общественной деятельности, он уважает свою жену. Но как только он немного поднимется, получит немного больше образования, между ними что-то встанет. Он оставляет жену с ребенком, живет с другой женщиной и приносит бедность и несчастье обоим. Я прошу работниц принять закон, который остановит многоженство и мужья».

Гыпова, крестьянка Курской губернии, настаивала на том, чтобы мужчинам и женщинам нельзя было позволять жить, как цыганам, постоянно меняя себе пару. Дети слишком много страдали. «Многие мужья, прожившие мирно со своими женами двадцать лет, вдруг начинают плакать: «У нас теперь свобода. Дайте мне развод». Если не будет установлено жесткого ограничения на частые браки и разводы, мы будем обсуждать этот вопрос на каждой сессии и никогда не получим хороших результатов».

Противодействие предложенному закону, по-видимому, сводилось к четырем пунктам: (1) что он отменит брак; (2) что это разрушит семью; (3) что это легализует полигамию и полиандрию; (4) что это разорит крестьян.

Вскоре выяснилось, что законопроект не может быть принят на осенней сессии, и было принято решение отложить дальнейшие действия по нему до следующей сессии. Примерно через две недели в Москве состоялся массовый митинг для обсуждения этого предложения. Криленко, советский прокурор, принимавший очень большое участие в разработке законопроекта и являющийся одним из самых страстных его сторонников, утверждал, что в регистрации брака нет ни необходимости, ни важности, ни даже пользы. «Почему Государство должно знать, кто на ком женится?» — воскликнул он. «Конечно, если совместное проживание, а не регистрация, принимается за критерий супружеского состояния, полигамия и полиандрия могут существовать; но государство не может этому препятствовать. Свободная любовь — конечная цель социалистического государства; в этом государстве брак будет свободен от всяких обязательств, в том числе и экономических, и превратится в абсолютно свободный союз двух существ. Между тем, хотя наша цель — свободный союз, мы должны признать, что брак предполагает определенные экономические обязательства, и поэтому закон берет на себя защиту более слабого партнера с экономической точки зрения».

Между тем, хотя наша цель — свободный союз, мы должны признать, что брак предполагает определенные экономические обязательства, и поэтому закон берет на себя защиту более слабого партнера с экономической точки зрения».

Лев Троцкий также высказался за предложенный новый закон на конференции медицинских работников, занимающихся охраной материнства. Троцкий подчеркнул, что такой закон, обеспечивающий большую защиту женщин, принесет пользу детям страны.

С другой стороны, г-н Сольц, видный коммунистический авторитет в юридических вопросах и один из самых яростных противников предложенного закона, придерживался совершенно иного мнения о его возможных последствиях. Его аргумент сводился примерно к следующему:0003

‘Ответственность за последствия распущенной жизни мы теперь возлагаем на виновных в ней мужчин, в то же время зная, что они не могут взять на себя бремя этой ответственности. Женщины не получают и сотой доли алиментов, на которые они имеют право по решению суда, потому что мужья просто не в состоянии платить. Предложенный закон кажется благоприятным для женщин, но на самом деле он пойдет им во вред, потому что и сейчас мужья бегут от своих жен, а жены напрасно бегают за мужьями и их алиментами. Женщины вступают во временные связи, потому что думают, что закон их защитит. Мы должны сказать им, что только зарегистрированный брак может быть сопряжен с экономическими обязательствами; тогда они будут более осторожны. Вы говорите, что мы можем сажать в тюрьму неплательщиков алиментов, но если бы мы попытались это сделать, у нас не хватило бы тюрем, чтобы содержать виновных. Женщины будут лучше защищаться, если будут знать, что не могут полагаться на наши законы для защиты».

Предложенный закон кажется благоприятным для женщин, но на самом деле он пойдет им во вред, потому что и сейчас мужья бегут от своих жен, а жены напрасно бегают за мужьями и их алиментами. Женщины вступают во временные связи, потому что думают, что закон их защитит. Мы должны сказать им, что только зарегистрированный брак может быть сопряжен с экономическими обязательствами; тогда они будут более осторожны. Вы говорите, что мы можем сажать в тюрьму неплательщиков алиментов, но если бы мы попытались это сделать, у нас не хватило бы тюрем, чтобы содержать виновных. Женщины будут лучше защищаться, если будут знать, что не могут полагаться на наши законы для защиты».

Госпожа Смидович высказала мнение, что семья все же необходима для выполнения функции воспитания детей и выполнения других обязанностей, которые государство еще не в состоянии взять на себя. Она поддерживала закон, потому что считала, что женщина будет лучше защищена, если ее права как жены будут юридически защищены, независимо от того, был ли зарегистрирован брак. «Многие аплодировали Сольцу, — добавила она, — потому что они уже радуются мысли о том, что если они обязаны взять на себя ответственность только за зарегистрированный брак, то они могут в то же время поддерживать несколько других связей без какой-либо ответственности».

«Многие аплодировали Сольцу, — добавила она, — потому что они уже радуются мысли о том, что если они обязаны взять на себя ответственность только за зарегистрированный брак, то они могут в то же время поддерживать несколько других связей без какой-либо ответственности».

Мадам Коллонтай, лидер российских феминисток и первая женщина-посол (в Норвегии), внесла интересный вклад в эту дискуссию. Она выступила против законопроекта, потому что считала, что женщины не могут собирать алименты, особенно если у их мужей две семьи. Она была против регистрации и вообще за свободную любовь. В качестве решения досадной проблемы детей она предложила схему «страхования брака», которая должна была финансироваться за счет ежегодного сбора в размере одного доллара с каждого взрослого гражданина Советского Союза. Это обеспечило бы фонд в размере около шестидесяти миллионов долларов в год, достаточный для обеспечения всех детей, которые могли родиться в результате союзов по свободной любви. Она также заметила, что, хотя нынешнюю российскую молодежь обвиняют в разврате и разврате, часто забывают, что проституция в значительной степени исчезла. (В связи с этим распространена поговорка, что любители портят профессию.)

(В связи с этим распространена поговорка, что любители портят профессию.)

Если в городах мнения о предлагаемом законе разделились, то в деревнях, где проживает восемьдесят процентов русских, настроения подавляющим большинством против. Недавно в официальной советской газете «Известия » была напечатана сводка крестьянского мнения по этому поводу. Пожалуй, самым характерным оратором был А. Платов, крестьянин Вологодской губернии, заявивший: —

«Крестьянский брак еще не стал игрушкой, которую можно сделать сегодня, а завтра-на следующей неделе сломать. Новое предложение иметь много жен и мужей считается в деревнях незаконным. Ответственность за грехи одного члена не должна ложиться на всю семью. Каждый развод в деревне приносит с собой семейные раздоры, распри, суды, месть, убийства и разорение. Надо учитывать отсталость сельского населения, которое чувствует, что новый закон принесет многоженство, горе, деморализацию и вымирание рода».

В Тетушах, татарском селе, собрание крестьян охарактеризовали как «шумное, даже бурное». Это началось в два часа дня и продолжалось до следующего утра. На собрании единогласно проголосовали за регистрацию брака. Хотя по всей России еще идут дебаты, мало кто сомневается, что законопроект с некоторыми изменениями будет принят на следующем заседании Цика, которое состоится летом. Наиболее важные изменения в законопроекте, на которые согласился Комиссариат юстиции из уважения к широко распространенным народным протестам и оппозиции, заключаются в следующем:0003

Это началось в два часа дня и продолжалось до следующего утра. На собрании единогласно проголосовали за регистрацию брака. Хотя по всей России еще идут дебаты, мало кто сомневается, что законопроект с некоторыми изменениями будет принят на следующем заседании Цика, которое состоится летом. Наиболее важные изменения в законопроекте, на которые согласился Комиссариат юстиции из уважения к широко распространенным народным протестам и оппозиции, заключаются в следующем:0003

Незарегистрированный брак влечет за собой юридические права только в тех случаях, когда заинтересованные стороны взаимно признают друг друга мужем и женой, если в суде будет установлено, что они проживали вместе и имели совместное имущество, либо показаниями третьего лица, либо свидетельства их личной переписки или иные документы, где имело место взаимное материальное обеспечение или совместное воспитание детей.

Муж или жена могут требовать поддержки от другого партнера только в течение одного года, если они нетрудоспособны, и только в течение шести месяцев, если они безработные. (Это изменение было сделано в результате многочисленных предположений о том, что некоторые русские мужчины настолько ленивы, что были бы рады жениться на работницах и остаться навсегда безработными, если бы они тем самым имели право требовать поддержки от своих жен.)

(Это изменение было сделано в результате многочисленных предположений о том, что некоторые русские мужчины настолько ленивы, что были бы рады жениться на работницах и остаться навсегда безработными, если бы они тем самым имели право требовать поддержки от своих жен.)

Предпочтение будет отдаваться зарегистрированным бракам, поскольку регистрация будет считаться абсолютным доказательством брака.

Вся крестьянская семья будет нести ответственность за содержание ребенка одного из ее членов, но данная сумма ни в коем случае не должна быть настолько велика, чтобы привести к разорению семьи.

Едва ли одни только технические подробности предлагаемого нового закона о браке вызвали бы такой поток горячих народных дискуссий, если бы проблема половых отношений не находилась в центре общественного внимания. Дискуссия просто предоставила выход для выражения давно подавляемых чувств по этому поводу.

Ход дискуссии довольно четко обозначил две выдающиеся тенденции в отношении современной России к проблемам брака, секса и семьи. Во-первых, несомненная реакция как среди коммунистов, так и среди широкой публики против чрезмерного разгульного образа жизни. Некоторые коммунисты особенно подчеркивают, что товарищ, слишком много времени проводящий в любовных делах, не может выполнять своих обязанностей перед партией и пролетариатом. В настоящее время среди писателей-коммунистов существует тенденция порицать чрезмерную озабоченность сексом как симптом буржуазного упадка. Среди населения в целом и особенно среди крестьян остро ощущаются трудности, материальные и иные, возникшие в результате слишком буквального принятия лозунга «свободной любви», и есть стремление к более устойчивому бытовые отношения.

Во-первых, несомненная реакция как среди коммунистов, так и среди широкой публики против чрезмерного разгульного образа жизни. Некоторые коммунисты особенно подчеркивают, что товарищ, слишком много времени проводящий в любовных делах, не может выполнять своих обязанностей перед партией и пролетариатом. В настоящее время среди писателей-коммунистов существует тенденция порицать чрезмерную озабоченность сексом как симптом буржуазного упадка. Среди населения в целом и особенно среди крестьян остро ощущаются трудности, материальные и иные, возникшие в результате слишком буквального принятия лозунга «свободной любви», и есть стремление к более устойчивому бытовые отношения.

Во-вторых, теперь совершенно очевидно, что широкое распространение революционных идей о желательности уничтожения семьи отнюдь не устранило старомодных страстей любви и ревности. Полицейские записи полны случаев, некоторые из них очень ужасны, об убийствах, нападениях и самоубийствах, совершенных женщинами под влиянием ревности. Примером может служить один такой случай. Крестьянин ушел от своей деревенской жены и стал жить с работницей в городе. Деревенская жена все приходила и устраивала сцены перед второй женой, пока та, не выдержав раздражения, не облила соперницу бензином, не подожгла ее и не сожгла заживо. Такие стихийные вспышки ревности осуждаются коммунистами как «пережитки буржуазных предрассудков»; но, тем не менее, они продолжают происходить, и даже женщины-коммунисты, как известно, кончали жизнь самоубийством, потому что внимание их мужей было отвлечено на что-то другое.

Примером может служить один такой случай. Крестьянин ушел от своей деревенской жены и стал жить с работницей в городе. Деревенская жена все приходила и устраивала сцены перед второй женой, пока та, не выдержав раздражения, не облила соперницу бензином, не подожгла ее и не сожгла заживо. Такие стихийные вспышки ревности осуждаются коммунистами как «пережитки буржуазных предрассудков»; но, тем не менее, они продолжают происходить, и даже женщины-коммунисты, как известно, кончали жизнь самоубийством, потому что внимание их мужей было отвлечено на что-то другое.

Выдержки из Закона о семье большевиков (1918 г.)

Принятый в октябре 1918 г. большевистский Закон о семье разъяснил и расширил прежние реформы в отношении правового статуса брака, развода и отцовства:

Условия, необходимые для вступления в брак

«66. Лица, намеревающиеся вступить в брак, должны достичь брачного возраста. Брачный возраст для женщин 16 лет, для мужчин 18 лет.

67. Брак не может быть заключен лицами, которые уже состоят в браке, зарегистрированном или незарегистрированном…

69. Брак не может быть заключен между родственниками по восходящей или нисходящей линии или кровнородственными [кровными] братьями и сестрами…

70. Брак не может быть заключен, если не получено взаимное согласие сторон на вступление в брак.

71. Различие вероисповедания между лицами, намеревающимися вступить в брак, не является препятствием.

72. Монашество, священство или диаконат не являются препятствием для брака…

75. Судебное разбирательство о признании брака недействительным может быть возбуждено мужем или женой, лицами, интересы которых затрагивает брак, или представителями органов государственной власти…

Развод

87. Основанием для расторжения брака может быть обоюдное согласие мужа и жены, а также желание одного из них добиться развода.

88. Ходатайство о расторжении брака может быть подано как в устной, так и в письменной форме с составлением протокола…

90.

Заявление о расторжении брака подается в компетентный местный суд по месту жительства обоих супругов; или в любой местный суд, выбранный обеими сторонами для развода; но если заявление о расторжении брака подано одним только из супругов, то оно должно быть представлено по месту жительства мужа, будь он истцом или ответчиком…

92. После проверки того, что заявление о расторжении брака действительно исходит от обеих сторон, ЗАГС должен сделать запись о расторжении брака и по требованию бывших супругов выдать им свидетельство о расторжении брака.

Права и обязанности мужа и жены

100. Состоящие в браке носят общую фамилию (супружескую фамилию). При регистрации брака они могут выбрать, будут ли они принимать фамилию мужа (жениха) или жены (невесты) или их совместные фамилии.

101. Лица, состоящие в браке, сохраняют свою супружескую фамилию во время брака, а также после расторжения брака смертью или по признанию судом одной из сторон умершей…

105.

Брак не создает общности имущества.

106. Супруги могут вступать в любые имущественные отношения, разрешенные законом. Соглашения мужа или жены, направленные на ограничение имущественных прав одной из сторон, недействительны и не обязательны ни для третьих лиц, ни для самих супругов, которые могут в любое время отказаться от их выполнения.

Семейные права

133. Фактическое происхождение считается основой семьи, без различия между отношениями, установленными законным или религиозным браком или вне брака. Дети, происходящие от родителей, состоящих в незарегистрированном [фактическом] браке, имеют равные права с детьми, происходящими от родителей, брак которых был зарегистрирован…

134. Отцом и матерью ребенка считаются лица, зарегистрированные в качестве родителей в книге записей рождений…

140. Незамужняя женщина, забеременевшая, не позднее, чем за три месяца до рождения ребенка, уведомляет об этом местный ЗАГС по месту жительства с указанием времени зачатия, имени и места жительства отца.

Аналогичное уведомление может быть сделано замужней женщиной, если зачатый ребенок не происходит от ее законного мужа…

149. Родители могут осуществлять отцовские права в отношении ребенка мужского пола до достижения им 18-летнего возраста и в отношении ребенка женского пола до достижения им 16-летнего возраста.

150. Отцовские права осуществляются родителями совместно.

151. Все меры в отношении детей принимаются родителями по взаимному согласию…

153. Родительские права осуществляются исключительно в интересах детей. В случае жестокого обращения суд вправе лишить родителей их прав.

154. Родители обязаны заботиться о развитии своих несовершеннолетних детей, об их образовании и подготовке к полезной деятельности…

Права и обязанности детей и родителей

161. Родители обязаны обеспечивать питание и содержание своих несовершеннолетних детей, если они нуждаются и не могут работать.

162. Обязанность по содержанию детей возлагается поровну на обоих родителей, а размер выплачиваемого ими содержания определяется в соответствии с их средствами; но сумма расходов одного из родителей должна быть не менее половины прожиточного минимума, установленного для ребенка в данной местности.

Дискуссии по этому поводу в большей степени возникли уже после и касались правоприменения;

Дискуссии по этому поводу в большей степени возникли уже после и касались правоприменения;

Заявление о расторжении брака подается в компетентный местный суд по месту жительства обоих супругов; или в любой местный суд, выбранный обеими сторонами для развода; но если заявление о расторжении брака подано одним только из супругов, то оно должно быть представлено по месту жительства мужа, будь он истцом или ответчиком…

Заявление о расторжении брака подается в компетентный местный суд по месту жительства обоих супругов; или в любой местный суд, выбранный обеими сторонами для развода; но если заявление о расторжении брака подано одним только из супругов, то оно должно быть представлено по месту жительства мужа, будь он истцом или ответчиком… Брак не создает общности имущества.

Брак не создает общности имущества. Аналогичное уведомление может быть сделано замужней женщиной, если зачатый ребенок не происходит от ее законного мужа…

Аналогичное уведомление может быть сделано замужней женщиной, если зачатый ребенок не происходит от ее законного мужа…