Суды смогут устанавливать даты расторжения договоров между сторонами задним числом

Корректируемая Минюстом норма ГК дает дополнительную свободу в изменении договора / Максим Стулов / Ведомости

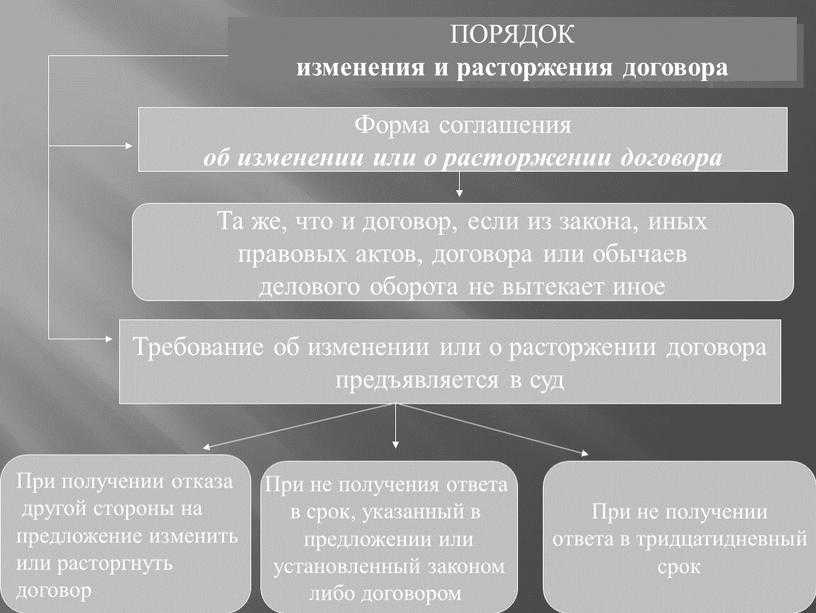

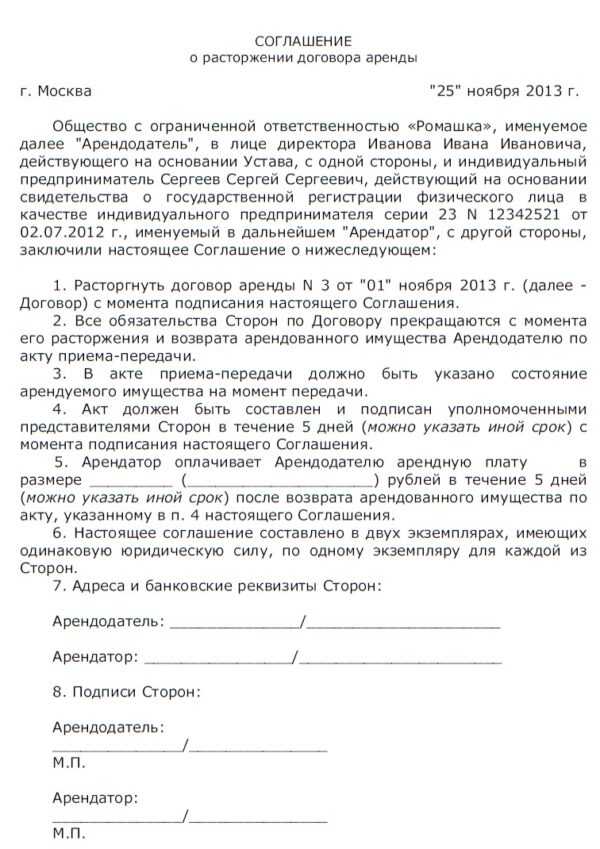

В судах можно будет устанавливать момент, с которого позволят считать договоры между сторонами в гражданских процессах измененными или расторгнутыми. Поправки в п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса РФ (последствия изменения и расторжения договора) предложил Минюст. Сейчас, согласно ГК, у сторон есть возможность не идти в суд, а самим заключить соглашение об изменении или расторжении условий договора.

Если же стороны решили идти в суд, то по действующему законодательству договоры считаются измененными или расторгнутыми только после вступления в силу соответствующего решения суда. Поправки Минюста предлагают возможность изменить или расторгнуть договор с любого момента, который определит суд. То есть как задним числом, так и в будущем.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций от 11 марта. Инициатива направлена на расширение возможностей правовой защиты субъектов гражданского оборота, которые не исполнили обязательства по договору, поскольку «существенно изменились обстоятельства».

Инициатива направлена на расширение возможностей правовой защиты субъектов гражданского оборота, которые не исполнили обязательства по договору, поскольку «существенно изменились обстоятельства».

Согласно ст. 451 ГК РФ, существенное изменение обстоятельств является основанием для изменения или расторжения договора (если другое не предусмотрено самим договором). Существенным обстоятельство признается тогда, когда оно изменилось настолько, что если бы стороны это предвидели, то они бы не заключали договор или заключили его на совершенно других условиях. В пояснительной записке приводится такой пример: работы по установке оказались не выполнены из-за отсутствия оборудования, которое контрагент (иностранная организация) отказался поставить, и при этом стороны не смогли договориться о замене иностранного оборудования отечественным.

Изменение условий договора действует только в будущем времени, в том числе это касается ситуаций, когда договор изменяет суд, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Ян Гончаров: «[Сейчас] закон предусматривает исключение: если договор изменяет не суд, а стороны, то они могут договориться о действии изменений на прошедшие периоды». Законопроект же предполагает, что не только стороны, но и суд может изменить договор за прошедшее время, говорит Гончаров, – предлагаемые изменения могут внести неопределенность в коммерческие отношения.

Законопроект же предполагает, что не только стороны, но и суд может изменить договор за прошедшее время, говорит Гончаров, – предлагаемые изменения могут внести неопределенность в коммерческие отношения.

Корректируемая Минюстом норма ГК дает дополнительную свободу в изменении договора, предусматривая право суда изменить договор не только с момента вступления решения в силу, но и с иного момента, указанного в решении, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

Поправка предусматривает ситуацию, когда договор может быть изменен или расторгнут в дату, указанную в решении суда, говорит партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Вероятно, авторы законопроекта считают, что суд может указать в своем решении дату принятия решения о санкционных ограничениях, если они стали причиной расторжения или изменения договора, добавляет он.

В марте глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников вносил похожую инициативу, которая регулировала ситуации, если стороны не могут исполнять договор. Он предлагал поправки к закону о введении в действие первой части ГК РФ: дополнить ее новой статьей, которая позволяет бизнесу и другим лицам не исполнять обязательства, если это становится «окончательно невозможным» при введении «ограничительных мер» против России в «условиях недружественных действий иностранных государств».

Он предлагал поправки к закону о введении в действие первой части ГК РФ: дополнить ее новой статьей, которая позволяет бизнесу и другим лицам не исполнять обязательства, если это становится «окончательно невозможным» при введении «ограничительных мер» против России в «условиях недружественных действий иностранных государств».

В мае против этой инициативы выступил Минфин, писали «Ведомости».

Статью 451 Гражданского кодекса РФ пора менять

Статья 451 ГК РФ традиционно считается резервной статьей, которую следует использовать в исключительных обстоятельствах. Однако российская правовая и экономические системы уже третий год находятся в стрессовом состоянии, а применение рассматриваемой статьи в лучшем случае вызывает крайне сдержанный оптимизм.

Реалистичнее констатировать, что институт пересмотра (расторжения/изменения) договора вследствие существенного изменения обстоятельств не работает[1].

Удивительно, но российское право, несмотря на свою молодость, в части рассматриваемой темы пошла по пути римского частного права, которое не отменяло строгие институты и положения цивильного права, а создало параллельную, но при этом гибкую систему преторского права. И новые более удобные правовые институты и способы защиты замещали своих исторических предшественников[2].

И новые более удобные правовые институты и способы защиты замещали своих исторических предшественников[2].

В России в роли «претора» выступили законодатель и нормотворец, которые путём установления моратория на банкротство[3], запретов (или рекомендаций) на начисление неустоек в отношении договоров, заключенных на основании Законов №44-ФЗ, №223-ФЗ, №214-ФЗ, списания неустоек, введения особенностей осуществления деятельности в определенных сферах, по существу выполняют работу Суда, который должен приспособить конкретные правоотношения сторон к изменившимся обстоятельствам. Чего как известно, на практике не происходит.

Так, в чём же причины? Они следующие.

- Перспективное расторжение/изменение договора. Расторжение договора на основании ст. 451 ГК РФ осуществляет суд, последствия расторжения договора имеют значение только на будущее время, что следует из п. 3 ст. 453 ГК РФ[4]. Это справедливо и для изменения договора[5].

Судебное разбирательство не является быстрым, поэтому между существенным изменением обстоятельств и решением суда о расторжении договора может пройти долгий период времени (год и более).

То есть возможна ситуация, когда истец требует расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств и эти обстоятельства соответствуют критериям п. 2 ст. 451 ГК РФ, но они отпали на момент рассмотрения дела. Тогда суд отказывает в удовлетворении иска, а Истец не только проиграет спор, но и получает все негативные последствия от изменения обстоятельств (финансовые санкции, убытки от исполнения договора, административные последствия, к примеру, включение в Реестр недобросовестных поставщиков), а суд, понимая несправедливость ситуации, не имеет возможности распределить риски между сторонами из-за перспективного расторжения договора.

В этой связи можно вспомнить меры борьбы против коронавирусной инфекции, которые не только различались по субъектам РФ, но и были динамичными (неоднократно ужесточались или смягчались в течение сравнительно короткого периода времени).

То есть расторжение договора в связи с такими или подобными ограничениями на основании ст. 451 ГК РФ не является эффективным способом защиты, поскольку есть высокая вероятность отказа в удовлетворении иска не только из-за недоказанности состава п. 2 ст. 451 ГК РФ, но и в связи с отпадением основания расторжения на момент рассмотрения спора.

- Приоритет расторжения договора перед его изменением

В целом судебная практика направлена на сохранение правоотношений сторон между сторонами[7], но это не касается положительного применения ст. 451 ГК РФ, которая по своей букве отдаёт приоритет не изменению договора (то есть его сохранению), а расторжению (прекращению договора). А именно, для изменения договора в силу п. 4 ст. 451 ГК РФ необходимо доказать то, что «изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях».

Представляется, что такое положение дел не является верным, в особенности для долгосрочных договоров, когда изменение обстоятельств затрагивает только часть договорных обязательств (этап оказания услуг, выполнения работ) и расторжение договора является слишком радикальным правовым последствием. В таком случае более целесообразно изменить договор в соответствии с новыми обстоятельствами, а не прекращать его полностью.

В этой связи сбалансированным представляется решение, предложенное в Модельных правилах европейского частного права, в которых суд обладает равным правом расторгнуть или изменить договор. Кроме того, указанные Правила предоставляют суду возможность ретроспективного расторжения договора вследствие изменения обстоятельств[8].

Такое решение, с политико-правовой точки зрения, подходит и российской правовой системе. Сложно не согласиться с мнением А.Г. Карапетова: «с учетом принципа favor contractus, который требует максимально возможной ориентации судебной практики на сохранение договоров в силе, было бы как минимум разумно исходить из того, что оба варианта реакции суда на иск по ст.

- Сложность доказывания существенного изменения обстоятельств. Для расторжения договора необходимо доказать единовременное наличие 4 условий (п. 2 ст. 451 ГК РФ), для изменения – 5 (п. 2, 4 ст. 451 ГК РФ). На сложность предмета доказывания требований из ст. 451 ГК РФ справедливо обращают внимание многие исследователи, поэтому заострять внимание на этом моменте не стоит[10].

В конечном итоге, в российской правовой действительности пересмотр договора вследствие существенного изменения обстоятельств вместо инструмента «тонкой настройки» представляет собой «чемодан без ручки», а у «настройщика», то есть суда буквально заняты руки, ибо:

— доказать существенное изменение обстоятельств сложно;

— даже установив изменение обстоятельств суд не может определить и обеспечить новый баланс сторон, ибо он не властен в определении момента расторжения/изменения договора и вынужден прекращать отношения даже если целесообразнее их изменить на определенный срок;

— основания пересмотра договора могут отпасть и суд будет вынужден отказать в удовлетворении иска, по существу отказав истцу в судебной защите даже при изначальной обоснованности его требований.

При таком положении дел не стоит удивляться тому, что установлением баланса интересов сторон при изменении обстоятельств занимается Правительство РФ путем принятия соответствующих Постановлений и Распоряжений. При этом о системности, универсальности, учёте принципов гражданского права говорить не приходится. Это административное регулирование ad hoc, от которого не стоит ожидать многого.

Для того, чтобы вывести решение проблемы пересмотра договора вследствие существенного изменения обстоятельства из экстраординарного регулирования исполнительной власти и вернуть его в лоно гражданского права необходимо, как минимум, допустить ретроспективное расторжение/изменение договора и устранить приоритет расторжения договора по ст. 451 ГК РФ перед изменением его условий.

[1] Это не исключает отдельные успешные примеры расторжения / изменения договора по указанному основанию, что не исключает общий негативный прогноз.

[2] Римское частное право: Учебник / В. А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский и др.; под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. 544 с. Пункт 10 параграфа 4 главы 1. СПС «КонсультантПлюс».

А. Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский и др.; под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. 544 с. Пункт 10 параграфа 4 главы 1. СПС «КонсультантПлюс».

[3] Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 №497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

[4] С момента вступления в законную силу решения суда.

[5] Здесь далее изложение будет касаться расторжения договора на основании ст. 451 ГК РФ. Однако изложенное, если особо не указано иное, распространяется и на изменение договора по тому же основанию.

[6] Определение ВС РФ от 24.02.2022 №308-ЭС21-20570 по делу №А63-8366/2020.

[7] Пункт 44 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 №49.

[8] Статья III.-1:110. Приводится по изданию: Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред. Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. 989 с. СПС «КонсультантПлюс».

[9] Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный комментарий к статьям 307 — 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017; СПС «КонсультантПлюс».

ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017; СПС «КонсультантПлюс».

[10] Белых В.С., Белых Д.В., Митричев И.А. Имущественное страхование: спорные вопросы теории и практики // Бизнес, Менеджмент и Право. 2018. №2. С. 41 – 50, Сулейманов Т.Р., Юрчик В.В., Морозевич М.А. Строительство в условиях COVID-19: готовы ли нормы ГК РФ о подряде к краш-тесту // Закон. 2020. №5. С. 97 – 106, Лакатош Е. Валютные оговорки: что осталось без внимания // ЭЖ-Юрист. 2017. №6. С. 10.

Россия: Строительные форс-мажоры и альтернативная помощь | Глобальная юридическая фирма

Для ясности, законы, упомянутые в этом разделе, написаны на русском языке, и любой перевод законодательных положений, который мы предоставили, был выполнен внутри компании.

Какая стандартная форма договора на строительство наиболее часто используется в стране?

Нет конкретной формы. Контракты на строительство крупных объектов часто заключаются под ключ. Некоторые опытные международные подрядчики могут настаивать на принятии формы FIDIC.

Включены ли в контракт положения о

форс-мажоре ?Пункт о форс-мажоре характерен для большинства видов договоров в России.

Типичная оговорка о форс-мажоре выглядит следующим образом:

«Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение своих обязательств по договору (частично или полностью), если такое неисполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, следующие: (i) война; (ii) восстание; (iii) бунт; (iv) стихийные бедствия и т. д.

После наступления форс-мажорных обстоятельств затронутая сторона должна [незамедлительно/в течение [] дней] уведомить другую сторону о форс-мажорных обстоятельствах и их подробностях. Возникновение, продолжительность и прекращение форс-мажорных обстоятельств удостоверяются [уполномоченным органом/Торгово-промышленной палатой или аналогичным органом в соответствующей юрисдикции]. Сторона, пострадавшая от форс-мажора и не уведомившая другую сторону о наступлении форс-мажора в соответствии с положениями, изложенными выше, теряет право ссылаться на такие обстоятельства в будущем.

Если после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение договора может быть возобновлено, то срок исполнения договора продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

Если выполнение контракта не может быть выполнено в течение непрерывного периода [ ] по причине форс-мажорных обстоятельств, любая из сторон может потребовать расторжения контракта».

Обычно контракт включает неисчерпывающий список из форс-мажор событие в ст.

Включает ли контракт положения об альтернативной помощи, которые могут иметь отношение к проектам, затронутым COVID-19?

В договоре нет конкретных положений.

Предусматривают ли законы страны

форс-мажор помощь? Событие непреодолимой силы определено в статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) как чрезвычайное и неизбежное в данной ситуации обстоятельство. В статье 401 Гражданского кодекса далее говорится, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность за нарушение, если и до тех пор, пока не будет доказано, что надлежащее исполнение стало невозможным по вине форс-мажор событие.

В статье 401 Гражданского кодекса далее говорится, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет ответственность за нарушение, если и до тех пор, пока не будет доказано, что надлежащее исполнение стало невозможным по вине форс-мажор событие.

В законе прямо указано, что следующие обстоятельства не являются

- Нарушение договорных обязательств субподрядчиками договаривающейся стороны;

- Нехватка необходимых товаров на рынке;

- Нехватка необходимых средств.

Предусматривают ли законы страны альтернативную помощь, которая может иметь отношение к проектам, затронутым COVID-19?

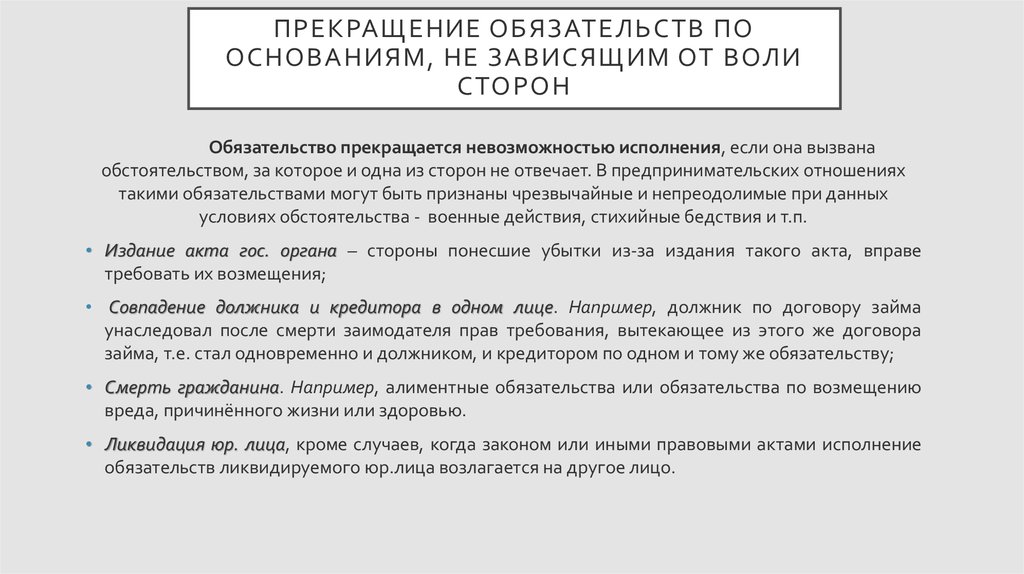

Статья 416 ГК РФ предусматривает, что обязательство прекращается невозможностью исполнения, если такая невозможность вызвана последующим событием, за которое ни одна из сторон не отвечает.

Статья 417 Гражданского кодекса гласит, что если в результате принятия акта государственным или муниципальным органом обязательство не может быть исполнено полностью или в части, такое обязательство прекращается (полностью или в соответствующей части). ).

).

Статья 451 ГК РФ позволяет сторонам договора изменить или расторгнуть его в результате существенного изменения обстоятельств при условии, что:

- на момент подписания договора стороны действовали исходя из предположения, что такое изменение в обстоятельствах не произошло бы;

- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не смогла преодолеть после их возникновения с той степенью осторожности и осмотрительности, которая требовалась от нее по характеру договора и установившейся практике;

- выполнение договора без изменения его условий нарушило бы баланс интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что она была вправе рассчитывать при заключении договора;

- из обычаев или существа договора не следует, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованное лицо.

Ведение бизнеса в России: разные формы занятости

Открыть полное содержание Руководства Awara по ведению бизнеса в России

- Введение

- Точка зрения логистики

- Качество логистической инфраструктуры

- Снимок логистических услуг

- Практические аспекты жизни и работы в России

- Выбор правильной структуры компании для вашего бизнеса в России

- Нефтяные сценарии и перспективы экономического развития России

- Новое российское налоговое законодательство и его развитие за последние годы

- Бухгалтерский учет и аудит в России – новый путь

- Закон о труде РФ

- Профсоюзы и коллективные переговоры

- Различные формы занятости

- Удаленная работа

- Специальная защита для определенных социальных групп — Закон о труде

- Закон о компаниях

- Российская финансовая система

Наемный работник или гражданский подрядчик

Услуги или работа физического лица в России могут быть наняты на законных основаниях либо путем заключения трудового договора в соответствии с трудовым законодательством, либо договора в соответствии с гражданским законодательством, именуемого гражданско-правовым договором. Трудовой договор регулируется Трудовым кодексом. Гражданско-правовые договоры регулируются Гражданским кодексом и, таким образом, выходят за рамки норм трудового права. Давайте начнем с краткого объяснения того, что такое подрядчик по гражданскому праву, но после этого мы сосредоточимся на подрядчиках по трудовому праву.

Трудовой договор регулируется Трудовым кодексом. Гражданско-правовые договоры регулируются Гражданским кодексом и, таким образом, выходят за рамки норм трудового права. Давайте начнем с краткого объяснения того, что такое подрядчик по гражданскому праву, но после этого мы сосредоточимся на подрядчиках по трудовому праву.

Гражданско-правовой подрядчик

Понятие гражданско-правового договора относится к соглашению, по которому компания нанимает услуги физического лица без намерения заключить трудовой договор. Основное различие между трудовым договором и гражданско-правовым договором заключается в том, что в последней редакции нанятому лицу не предоставляются гарантии безопасности, предусмотренные трудовым законодательством (такие как защита от увольнения по собственному желанию, компенсация за сверхурочную работу и отпуск по болезни, отпуск). , и не подчиняется правилам управления персоналом подрядной организации.

Гражданско-правовые договоры используются при привлечении фрилансеров для временных проектов или вспомогательных работ, которые выполняются время от времени и обычно выполняются подрядчиками вместо персонала. Типичная ситуация – при использовании услуг внештатных переводчиков. Естественно, гражданско-правовые договоры могут заключаться и с лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Когда такие предприниматели в действительности занимаются данным направлением деятельности, риск такой переквалификации меньше.

Типичная ситуация – при использовании услуг внештатных переводчиков. Естественно, гражданско-правовые договоры могут заключаться и с лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Когда такие предприниматели в действительности занимаются данным направлением деятельности, риск такой переквалификации меньше.

Заемный труд

В России давно сложилась практика ведения бизнеса на рынке труда компаний, предоставляющих своих сотрудников на постоянную работу под контролем и управлением своих клиентов. Сотрудник был принят на работу в компанию-провайдера, получая там заработную плату, но фактически находился в подчинении и под контролем другой компании – клиента поставщика услуг. Эта схема позволила заказчикам значительно минимизировать любые риски, связанные с требованиями государственных служащих и служащих в отношении труда работника за вознаграждение к поставщику.

Однако эта практика была признана законодательным органом порочной. Посчитал недопустимым разделение фигуры работодателя на две компании (поставщика и заказчика), поскольку работник не был защищен от невыполнения клиентом и поставщиком всех обязанностей работодателя, предусмотренных ТК РФ.

Действительно, ранее ТК РФ такой порядок найма не предусматривал, хотя и прямо не запрещал.

С 1 января ст 2016 года вступил в силу новый закон, которым был введен прямой запрет на заемный труд, под которым понимается работа, выполняемая работником по приказу работодателя, но в интересах, а также по указанию и контроль другого субъекта (клиента провайдера). Этим же законом введено понятие частных агентств занятости, которые подлежат аккредитации и имеют право осуществлять деятельность по предоставлению временных работников для выполнения работ в интересах и под управлением и контролем другого субъекта.

С этого момента только следующие организации будут иметь право предоставлять исключительно временный персонал:

– Частные агентства занятости со специальной государственной аккредитацией;

– Прочие организации, в том числе иностранные, при временной командировке работников по адресу:

- Юридическое лицо, аффилированное со стороной, направляющей работников (так называемое прикомандирование)

- Акционерное общество, если направляющая сторона является стороной акционерного соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями такого акционерного общества

- Юридическое лицо, являющееся стороной акционерного соглашения с направляющей стороной

Иные организации не вправе направлять своих сотрудников для работы на третьих лиц. Максимальный срок, на который временный персонал может быть предоставлен частным агентством в ряде случаев, составляет 9 месяцев.

Максимальный срок, на который временный персонал может быть предоставлен частным агентством в ряде случаев, составляет 9 месяцев.

Частное агентство занятости

Под частными агентствами занятости понимаются юридические лица, зарегистрированные в России, аккредитованные на осуществление кадрового делопроизводства. Такие агентства должны иметь уставный капитал свыше 1 000 000 рублей и квалифицированного руководителя с опытом работы в данной сфере.

Частное агентство занятости может направить своих сотрудников на временную работу на другую сторону только в следующих случаях:

– Если работники направляются к физическому лицу для личного ухода и оказания домашних услуг

– Если работники направляются к физическому лицу предпринимателя или юридического лица для временного выполнения обязанностей, которые обычно выполняются работниками, которые в настоящее время отсутствуют, но для которых их рабочие места остаются открытыми на время их отсутствия.

– При направлении работников к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу для выполнения работ, связанных с временным (до 9 месяцев) расширением производства или оказываемых услуг.

Законом предусмотрены случаи, когда использование штатного расписания запрещено. Среди таких случаев – использование персонала для замены работников, участвующих в забастовке.

Существуют и негативные последствия для компаний, использующих кадровое обеспечение.

Особые виды трудовых договоров

Типовой трудовой договор предполагает, что работник ежедневно приходит в офис или другие помещения работодателя и что работа выполняется в таких помещениях или в таких помещениях в качестве единственной занятости работника. Однако бывают разные ситуации, когда работа ведется в другой обстановке или при других обстоятельствах. Такими обстоятельствами являются, например:

- Домашняя работа

- Удаленная работа

- Ученический договор

- Работа в отдаленных местах в длительные смены

- Совмещение должностей

- Сезонные работы

- Другие специальные формы занятости

Трудовой кодекс РФ содержит специальные положения в отношении домашних работников, т. е. лиц, работающих на предприятии, но выполняющих работу на дому (глава 49 Трудового кодекса).

е. лиц, работающих на предприятии, но выполняющих работу на дому (глава 49 Трудового кодекса).

Домашняя работа регулируется общими нормами закона, но допускается определенная гибкость. Домашний работник может привлекать к работе членов своей семьи, но между ними и работодателем не возникает трудовых отношений (ст. 310 Трудового кодекса).

Удаленная работа Этот новый закон представляет собой существенное изменение и модернизацию российского трудового законодательства, поскольку впервые узаконено оформление удаленной работы на дому у работника. Это также дает много возможностей, а также гибкость в трудовом договоре. Самое главное, он позволяет более свободно устанавливать условия прекращения трудовых отношений, не ограничиваясь закрытым перечнем оснований для увольнения в соответствии с общими положениями закона. (В Трудовом кодексе остаются прежние положения о так называемом «домашнем труде», но эти положения имели ограниченное действие и фактически не регулировали ситуацию, когда работодатели нанимают людей для работы на дому или иным образом удаленно вне офиса. )

)

В новом законе подчеркивается необходимость организации связи с использованием современных средств ИТ-телекоммуникаций, делая необходимым условием удаленной работы использование средств различных каналов сетей ИТ-телекоммуникаций, в том числе сети Интернет, для выполнения работы и взаимодействия с работодателем.

Ученический договорУченический договор для профессионального обучения на рабочем месте может быть заключен с кандидатами на работу и действующими работниками (глава 32 Трудового кодекса).

Ученичество может проходить в форме индивидуального или группового обучения, и оно может быть организовано как на полной, так и на частичной основе.

По соглашению ученики могут быть полностью освобождены от основной работы или выполнять свою основную работу на основе сокращенного рабочего времени (ст. 203 Трудового кодекса). Во время обучения ученика нельзя привлекать к сверхурочным работам или направлять в командировки, не связанные с предметом обучения (ст. 203 Трудового кодекса).

203 Трудового кодекса).

После успешного завершения обучения стажер присоединяется к компании в качестве сотрудника без прохождения испытательного срока (ст. 207 Трудового кодекса).

Если ученик не соглашается на оговоренную работу без уважительной причины после окончания срока действия ученического договора, он обязан вернуть компенсацию, полученную во время обучения, а также другие расходы, понесенные работодателем. В свете российской судебной практики хотелось бы поставить под сомнение возможность применения этого положения.

Длительные вахты в отдаленных местахДлительные вахты в отдаленных местах – это форма занятости, при которой работник направляется на работу в место, удаленное от его обычного места жительства, с тем чтобы он не мог вернуться каждый день к себе домой (глава 47 ТК РФ).

Эта форма занятости предназначена для ситуаций, когда работа должна выполняться в малонаселенных местах или районах с чрезвычайными ограничениями, установленными природой.

Работники, работающие в режиме длительных вахт в отдаленных местах, должны возвращаться домой не реже одного раза в месяц или в исключительных случаях один раз в три месяца (ст. 299 Трудового кодекса).

Рабочее время при данной форме занятости исчисляется по специальным правилам суммированного учета рабочего времени.

Совмещение работы и профессии (должности)В России работникам разрешается работать на дополнительной работе у того же или другого работодателя. Трудовой кодекс содержит специальные и подробные положения, регулирующие ситуацию, когда работник выполняет регулярно оплачиваемую работу, когда он свободен от своей основной деятельности.

Работа по совместительству регулируется статьей 60.1 и главой 44 Трудового кодекса. Закон проводит четкую границу между основной работой и дополнительной работой. Дополнительная работа не должна мешать выполнению основной работы. Причем он должен быть отдельным от основного (по другой профессии или должности). (Осуществимость последнего требования сомнительна.)

(Осуществимость последнего требования сомнительна.)

Совмещение может быть двух видов: если работник одновременно устраивается на другую работу у того же работодателя, превышающую норму своего обычного рабочего времени, это рассматривается как внутреннее совместительство рабочих мест. Внешнее совместительство – работа у другого работодателя вне рабочего времени, отведенного на основную работу. Любое совмещение должностей требует заключения специального трудового договора.

Работник в России теперь может работать у любого количества работодателей. Следует отметить, что эта свобода делает практически бесполезными ограничения максимальной продолжительности рабочего времени (в день или в неделю). Сейчас такие ограничения выглядят пустыми словами о профсоюзном движении и «социальном государстве».

Есть несколько других вопросов, которые регулируются отдельно в отношении совмещения.

Совмещение профессий (должностей) предусмотрено статьями 60.2 и 151 Трудового кодекса. Это означает дополнительную работу у того же работодателя на другой должности в рамках обычного рабочего времени. В отличие от случая совместительства новый трудовой договор не требуется, но необходимо письменное согласие работника.

Это означает дополнительную работу у того же работодателя на другой должности в рамках обычного рабочего времени. В отличие от случая совместительства новый трудовой договор не требуется, но необходимо письменное согласие работника.

Кроме совмещения профессий (должностей) работнику может быть назначена дополнительная работа того же характера, что и его постоянная работа (т.е. служебное и рабочее время те же, но объем работы увеличен). Такие ситуации определяются ТК РФ как 1) расширение зон обслуживания, 2) увеличение рабочей нагрузки или 3) исполнение трудовых обязанностей отсутствующего работника без освобождения от работы, предусмотренной трудовым договором (ст. 60.2). Трудовой кодекс).

Любая дополнительная работа влечет за собой дополнительное вознаграждение, размер которого определяется работодателем и работником (ст. 151 Трудового кодекса).

Временная и сезонная работа Временная работа – это работа, которая длится не более двух месяцев (ст. 59 Трудового кодекса). Они регулируются главой 45 Трудового кодекса. Испытательный срок для работников в таких договорах не устанавливается (ст. 289 Трудового кодекса). Право на отпуск при этой форме работы составляет два дня оплачиваемого отпуска за каждый месяц работы (ст. 291 Трудового кодекса). Как правило, временные работники не имеют права на выходное пособие. Трудовой договор, заключенный для выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы (статья 79).Трудовой кодекс). Работники могут расторгнуть трудовой договор досрочно, предупредив об этом за 3 дня (ч. 1 ст. 79 Трудового кодекса). Работодатель может расторгнуть трудовой договор досрочно только в случаях, предусмотренных законом, и должен уведомить об этом работника не менее чем за 3 дня.

59 Трудового кодекса). Они регулируются главой 45 Трудового кодекса. Испытательный срок для работников в таких договорах не устанавливается (ст. 289 Трудового кодекса). Право на отпуск при этой форме работы составляет два дня оплачиваемого отпуска за каждый месяц работы (ст. 291 Трудового кодекса). Как правило, временные работники не имеют права на выходное пособие. Трудовой договор, заключенный для выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы (статья 79).Трудовой кодекс). Работники могут расторгнуть трудовой договор досрочно, предупредив об этом за 3 дня (ч. 1 ст. 79 Трудового кодекса). Работодатель может расторгнуть трудовой договор досрочно только в случаях, предусмотренных законом, и должен уведомить об этом работника не менее чем за 3 дня.

К сезонным работам могут относиться только работы, которые, как правило, длятся до 6 месяцев и которые могут выполняться только в определенное время года в силу климатических условий или других особых природных условий ( Ст. 293 Трудового кодекса). Работа сезонных работников регулируется главой 46 Трудового кодекса.

293 Трудового кодекса). Работа сезонных работников регулируется главой 46 Трудового кодекса.

Трудовой кодекс делегировал право определять номенклатуру таких сезонных работ, которые могут превышать этот шестимесячный лимит, а также их максимальную продолжительность, на уровень федеральных отраслевых договоров, заключаемых между работодателями и работниками (или, обычно их представители).

В трудовом договоре должен быть указан сезонный характер работы (ст. 294 Трудового кодекса).

В случае ликвидации организации или сокращения штата работодатель обязан уведомить об увольнении работников, выполняющих сезонные работы, за семь календарных дней.

В случае ликвидации предприятия или сокращения штата выходное пособие будет равняться двухнедельному окладу работника, выполняющего сезонную работу (ст. 296 Трудового кодекса).

В случае расторжения трудового договора досрочно по инициативе работника, выполнявшего сезонную работу, работник должен уведомить об этом работодателя не позднее, чем за 3 календарных дня.

Работнику, выполняющему сезонную работу, предоставляется 2 дня отпуска за каждый месяц работы.

Другие специальные формы занятостиВ дополнение к описанным выше случаям особых видов занятости Трудовой кодекс предусматривает специальные положения для определенных работ или профессий. Это касается:

- Водители (Глава 51 Трудового кодекса)

- Работники, занятые на подземных работах (глава 51.1 Трудового кодекса)

- Учителя и работники народного образования (глава 52 Трудового кодекса)

- Российские дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и иных государственных представительств Российской Федерации за границей (глава 53 Трудового кодекса)

- Религиозные работники (глава 54 Трудового кодекса)

- Спортсмены и тренеры (глава 54.1 Трудового кодекса)

- Работники обороны (ст. 349 Трудового кодекса)

- Работники государственных корпораций и государственных компаний (ст.

349.1 Трудового кодекса)

349.1 Трудового кодекса) - Работники организаций, созданных Российской Федерацией на основании закона в особом порядке (ст. 349.2 Трудовой кодекс)

- Медицинские работники (ст. 350 Трудового кодекса)

- Работники киноиндустрии, театров, оркестров, цирков (ст. 351 Трудового кодекса)

- Работающие с детьми (ст. 351.1 Трудового кодекса)

- Работники, занятые на работах, связанных с подготовкой и проведением Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Российской Федерации (ст. 351.2 ТК РФ)

- Специалисты в области специальной оценки условий труда (ст. 351.3 ТК РФ)

В соответствии с Трудовым кодексом федеральное правительство и соответствующие министерства издали более подробные положения, регулирующие работу некоторых отраслей и отдельных профессий.

В связи с особыми географическими и климатическими условиями районов Крайнего Севера России в Трудовой кодекс включены специальные положения для работы в этих и других районах с аналогичными условиями.

349.1 Трудового кодекса)

349.1 Трудового кодекса)