Правопреемство в гражданском праве — как осуществляется? Особенности

Правопреемственность – это передача прав и обязанностей одним субъектом (предшественником) и принятия их другим субъектом (преемником). Таким образом, правопреемник после вступления в права и обязанности предшественника занимает его место во всех отношениях, касающихся полученных им прав и обязательств.

Чаще всего вопрос правопреемственности рассматривается в ситуациях имущественного характера, наследования, регулирование которых происходит законодательством страны. Также институт правопреемства играет роль в государственных отношениях, где ситуации регулируются не только внутренними актами, но и международными законами.

Правопреемство в гражданском праве

Виды гражданской правоемственности

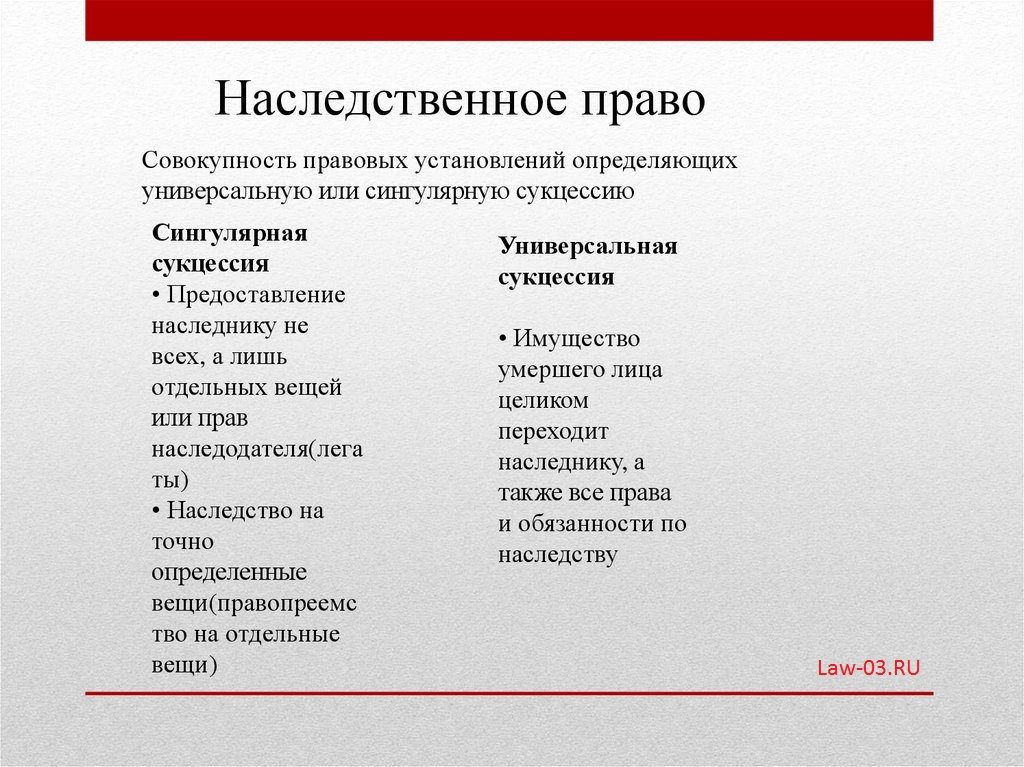

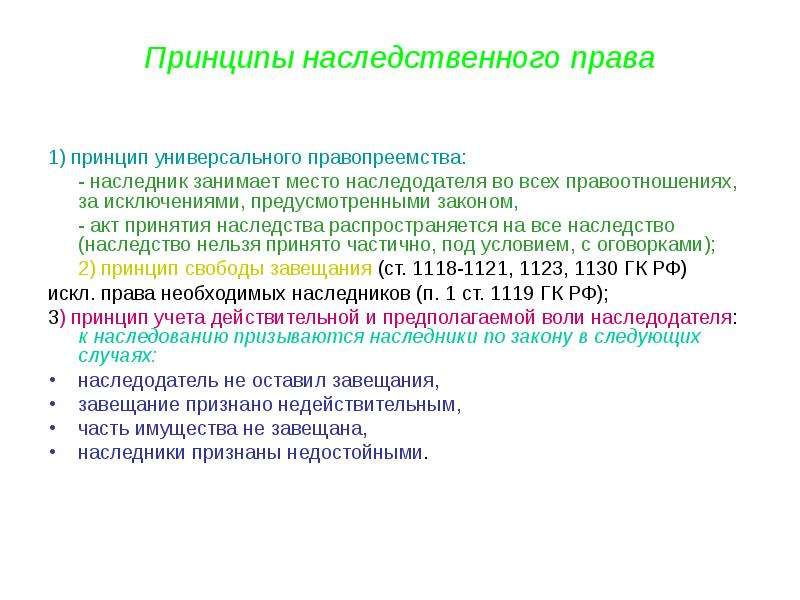

Под видами гражданской правопреемственности понимают общую (универсальную) и частную (сингулярную) преемственность.

Общая правопреемственность

Условно общая правопреемственность делится на два типа: реорганизация юрлиц и институт наследования.

Законодательно предусмотрена возможность изменить правообладателя, заменив его во всех правоотношениях. Однако стоит понимать, что приобрести часть прав невозможно – правопреемник принимает весь спектр прав и обязанностей без возможности разделения. То есть вступить в половину полагаемого наследства нельзя.

С перестройкой юридических лиц ситуация аналогичная: правопреемник принимает на себя права правопредшественника, а также все обязанности. Принимающий не вправе определять объем владения переданным. В этом прослеживается отличие от производного способа владения, в случае с которым лицо просто приобретает права в той степени, в которой желает и в которой может предоставить владелец прав.

В рамках общей правопреемственности преемник получает весь спектр прав

Законодательно также определяются сроки правопреемственности. Таким образом, вступление в наследство возможно лишь после полной утраты прав на имущество его хозяином, а также спустя шесть месяцев со дня его смерти.

Исключения имеются: если наследник родился после того, предшественник утратил права, то до момента приобретения им возможности фактического наследования это функцию выполняют его законные представители.

Реорганизация юридического лица возможна после прекращения действий одного субъекта – правопредшественника, и единовременного образования нового субъекта – правопреемника.

До момента приобретения возможности фактического наследования эту функцию могут выполнять родители или опекуны

Исходя из этого выделяются такие характерные черты общей правопреемственности.

- Преемник либо соглашается со всеми правами и обязанностями, которыми владел предшественник, а также которые могут возникнуть в будущем, либо не принимает никакие из них, отказываясь, к примеру, от наследства целиком. Принять часть от передаваемого ему имущества с правами и обязанностями нельзя.

- Преемник заменяет предшественника по всех отношениях, которые имели место быть у последнего, кроме тех, которые носят сугубо личный характер.

- Возможен только единовременный отказ от прав одного лица и полный переход их к другому. То есть в процессе процедуры переноса прав преемник оформляет на себя сразу все права и обязанности без возможности принять одну часть сейчас, а другую – спустя время.

Возможен только единовременный отказ от прав одного лица и полный переход их к другому

Частная правопреемственность

Частная правопреемственность заключается в процессе переуступки части или полного перечня прав собственности. Именно в этом виде играют ключевую роль официальные договоры – юридические акты, в которых зафиксирована договоренность между лицами о процессе передачи прав.

| Суть | Типы документов |

|---|---|

| Договоры, которые относятся к частной правопреемственности: | · дарение, обмен, продажа; |

| · переуступка задолженности; | |

· цессия, смена прав требования. |

Важно! Лицо, принимающее права, заменяет предшественника только в тех правах, которые указаны в подписываемом договоре, что является основным отличием от общего вида правопреемственности.

К частной правопреемственности относятся дарение, продажа и проч.

Особенности правопреемства при наследовании

Наследство – это общий вид правопреемства, то есть в процессе получения наследства лица, принимающего его, не вправе выбирать части наследуемого. Они либо принимают наследство в целом виде, либо отказываются от него в полном объеме.

Исходя из этого, после принятия наследства в полном объеме наследники становятся собственниками этого имущества, а также и обязанностей, в которые могут входить различные обязательства умершего. Расчеты с кредитными организациями и банками включаются в перечень передаваемых обязательств.

Правопреемственность происходит по законному решению, по оставленному умершим завещанию или по решению, которое гласит, что имущество выморочено (имущество, на которое по определенным причинам не могут претендовать наследники или если они отказываются его принимать). В любом из этих случаев с получением наследства, в собственность наследника переходят имущества, права и обязанности.

В любом из этих случаев с получением наследства, в собственность наследника переходят имущества, права и обязанности.

Наследство можно либо полностью принять, либо полностью отказаться от него

Оформление правопреемства

Процедура оформления правопреемства обычно не занимает много времени, кроме того, оно проводится под контролем юристов, цель которых – упростить и ускорить решение задачи. Однако стоит понимать, что для каждого вида правопреемства предусмотрен свой способ оформления.

- Для перестроения юрлиц, а также для передачи прав от одной компании в пользу другой потребуется составление нового договора либо соглашения. Кроме того, со всеми документами должны ознакомиться все руководящие личности, а также подтвердить своё согласие подписью.

В случае с небольшими организациями, к примеру, товариществом, необходимо соглашение с подписью всех участвующих в нем лиц, целью которого будет свидетельствование о согласии на установление одного из участвующих преемником прав.

- Правопреемство в наследственном деле выглядит более легкой процедурой, так как чаще всего все обязательства по оформлению и ведению процесса передается нотариусам. Если проследить статистику, то можно обратить внимание, что именно наследственные дела превалируют в общем перечне работы нотариусов.

Лучше, если правопреемство будет проводиться под контролем юристов

Таким образом, нотариус после извещения о смерти и перед началом дела о наследстве удостоверяет факт смерти посредством соответствующего свидетельства. После удостоверения начинает разбор процедуры передачи наследственного имущества.

Легкой эта процедура становится, если умершим было составлено завещание, где указано распределение его наследства. Нотариусу достаточно установить личности наследников, убедиться в родственных связях и выдать свидетельство о наследстве.

Важно! Если завещание не было написано, нотариусу предстоит проверить состав имущества, обеспечить меры по его сохранности, установить родственников, которые могут стать наследниками, распределить имущество.

Только после всех этих процедур нотариус может составить и выдать свидетельство с указанными правами наследования.

Если умершим было составлено завещание, процесс происходит намного легче

Права правопреемников

После принятия прав и обязанностей правопреемники наделяются рядом условий пользования полученными полномочиями.

- За преемником закрепляется право владеть и распоряжаться полученным наследием. Спектр полномочий преемника становится ровно таким же, каким он был у лица, передавшего их ему.

- Преемник вправе заключать любые необходимые сделки, которые касаются имущества. Продать, купить, сдать в аренду, обменять, подарить и пр. – всё, что не запрещается действующим законодательством, а также за исключением случае, попадающих под категорию недопустимого правопреемства.

- Преемник вправе расторгнуть любые договоренности, а также отказаться от обязательств, взятых предыдущим владельцем, если они его не устраивают.

- Преемнику переходят все акты, договоры и прочие документы, имевшиеся у лица, передавшего ему права.

За преемником закрепляется право владеть и распоряжаться полученным наследством

Недопустимое правопреемство

Законодательством разработано несколько ограничений в процедуре передачи и принятия прав и обязанностей. Все они определены в категории. Исключений в данных категориях нет.

- Авторские права нельзя принять с возможностью использовать имя автора для публикаций. Это значит, что преемник не вправе издавать что-либо под именем автора. Обладание правами на творчество предшественника, а также получение прибыли от него, роли не играют.

- Если предшественник получал алименты или был обязан их выплачивать кому-либо, преемник не перенимает это обязательство.

- Выплата компенсаций не переходит правопреемнику. То есть если наследодатель получал или выплачивал компенсацию за причинение вреда, наследнику это обязательство не передается – компенсация прекращается с момента смерти одного из участников отношений.

- Лицензионные права не подлежат передаче и принятию.

В этом случае будет необходимо производить перерегистрацию.

В этом случае будет необходимо производить перерегистрацию. - Распоряжение оружием, наркотиками, радиоактивными отходами и прочими опасными вещими не могут перейти по наследству. Наследнику необходимо будет самостоятельно оформлять соответствующие разрешения.

Некоторые обязательства не переходят по наследству

Материальное и процессуальное правопреемство

Главное различие материального и процессуального права в том, что второе позволяет принять полномочия только в полном объеме, хотя в материальном порядке допускается частичное принятие.

То есть в процессе судопроизводства преемник приобретает все права и обязанности, которые имел предшественник, без возможности отказа от части из них. К примеру, лицо совершает покупку заложенного имущества, ставясь ответчиком со всеми правами и обязанностями, которые были у ответчика-заёмщика, чье имущество он выкупил. Из чего вытекает вывод, что смена субъектов в судопроизводстве может производиться.

Однако перед тем, как произойдет смена субъекта в судебном производстве, происходят материальные передача и прием прав. То есть для начала субъекты заменяются в материальном отношении, после чего происходит изменение в процессуальном. Таким образом, материальный процесс предшествует процессуальному.

То есть для начала субъекты заменяются в материальном отношении, после чего происходит изменение в процессуальном. Таким образом, материальный процесс предшествует процессуальному.

Материальный процесс предшествует процессуальному

Следующим выводом является тот факт, что если материальное правопреемство невозможно осуществить, то и процессуальное также не может совершиться. Такой вариант возможен в личных отношениях.

К примеру, между лицами заключен договор ренты (вид договора, в котором прописываются условия пожизненного содержания лица с иждивением). По данному договору рентодатель гарантирует содержание рентополучателю. Однако с момента смерти рентополучателя договор прекращает свое действие. Наследники не получают права требовать содержание от рентодателя.

Важно! Кроме того, невозможным является и правопреемство по трудовым разногласиям и судебному производству. В большинстве случае личность работника играет ключевую роль. В основном это касается производств по незаконному увольнению или восстановлению в должности.

Правопреемство по трудовым разногласиям и судебному производству невозможно

Процедура процессуального правопреемства

Если по каким-то обстоятельствам возникла необходимость общей замены субъекта в материальном плане, то рассмотрение дела приостанавливают на время, в течение которого преемник должен вступить в процесс. Однако если преемство частное, процедура рассмотрения не приостанавливается.

Лицо, вступившее в дело, принимает также все права и обязанности, которые имело предыдущее лицо, фигурирующее в деле.

Существуют ситуации, когда в судебное дело входят сразу несколько преемников:

- к примеру, когда несколько лиц делят наследство одного наследодателя – здесь права и обязанности разделяются между ними пропорционально их долям в наследстве;

- к примеру, когда происходила реорганизация юрлица, когда преемниками стали несколько лиц, принимающих права в равных долях.

Если несколько лиц делят наследство, это происходит через суд

В каждом из вариантов правопреемники уведомляются судебными представителями об обязательстве вступить в судебные дела. Если предшественник выступал истцом или третьим лицом в споре, то он вправе выбрать вступать или нет в разбирательство. В случае отказа судебное разбирательство прекращается ввиду того, что истец отозвал свои требования.

Если предшественник выступал истцом или третьим лицом в споре, то он вправе выбрать вступать или нет в разбирательство. В случае отказа судебное разбирательство прекращается ввиду того, что истец отозвал свои требования.

Однако если предшественник выступал в роли ответчика и передал свои права, преемник отказать от вступления не может. Суд всё равно вынесет решение относительно дела, в котором он фигурирует как ответчик, даже если ответчик не будет присутствовать на необходимом заседании.

Права, обязанности и их целостный объем определяются стадией судебного разбирательства, на которой преемник в нее вступил. Это главное различие правопреемства от замены лиц: при замене рассмотрение начинается с нуля, а действия предыдущих участников не обязательны для новых. Меняется и субъект, и сторона в целом.

Если предшественник выступал в роли ответчика и передал свои права, преемник отказать от вступления в разбирательство не может

Важно! Преемник законодательно не рассматривается как новый участник судебного производства, исходя из чего, все права, полномочия и обязанности переходят к нему от предшественника.

То есть, меняется только субъект, сторона остается неизменной.

Правопреемство и непрерывность правовых отношений во времени

В правопреемстве меняется субъект, однако факт правовых отношений остается неизменным: поставщики прав, их реализаторы, права и владения прежние, способы распоряжения ими такие же, договоры остаются теми же, в них лишь вносятся правка о произошедшем правопреемстве.

Что касается физических правовых отношений, здесь стоит упомянуть некоторые временные нюансы.

- Вступление в права и принятие обязанностей возможно только через некоторое время после смерти наследодателя. Но важно помнить, что право преемника появляется непосредственно после смерти предшественника, соответственно после потери законных прав.

- Несовершеннолетние граждане имеют долю в передаваемом имуществе и сопутствующими ему правами. Но принять их они не могут ввиду своей временной недееспособности. Поэтому за них это делают законные представители – родители (опекуны, попечители).

Однако стоит помнить, что, согласно российскому законодательству, правопреемственность детей наступает в момент смерти наследодателя.

Однако стоит помнить, что, согласно российскому законодательству, правопреемственность детей наступает в момент смерти наследодателя.

Правопреемственность детей наступает в момент смерти наследодателя

Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что перерывов во времени в юридических нюансах, касающихся прав, не бывает. Все процедуры происходят непрерывно, без каких-либо промежутков.

Пенсионные накопления в правопреемстве

Пенсионные накопления формируются и хранятся в частных организациях или отделениях ПФР.

Гражданин может самостоятельно назначить преемников своего наследства, к которому будут относиться и накопления пенсии, благодаря чему у наследников появится возможность получить долю средств.

В том случае, когда гражданин не определил наследников при жизни, действия с накоплениями производятся в согласовании с законодательными актами.

Наследники имеют право получить пенсионные накопления умершего родственника

Наследователями накоплений в первую очередь могут стать несовершеннолетние дети, супруги, родители, усыновленные дети.

В случае отсутствия первоочередных наследников рассматривается возможность передать накопления родным братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам или внукам.

Если этих родственников также нет, право наследования на себя берет государство.

Выплаты могут проводиться и до того момента, когда владелец в состоянии самостоятельно их получить, и после.

Если родственников, кому может быть передано такое наследство, нет, оно уходит в пользу государства

Важно! Материнский капитал, оформленный в Пенсионном фонде и направленный на пенсию, не может быть выдан до того момента, пока пройдет полный перерасчет и капитал будет зачислен на счет, ведущий накопления.

Ограничения по выплате пенсионных накоплений

К ограничениям относится то, что претендентами на пенсионные накопления наследодателя могут стать лишь те граждане, которые вели общее домашнее хозяйство на момент смерти наследодателя, а также не позднее 120 дней после установления факта и даты смерти.

Кроме того, в случае, когда пенсионные выплаты проводились на бессрочной основе, стороны родственником получит отказ на прошение о получении накопительной части наследодателя.

Заявить права на получение пенсионных накоплений можно в течение 120 дней со дня смерти гражданина

Разъяснения Высших судебных инстанций и регулирующие статьи

Судебные разбирательства и правопреемство в них

Правопреемственность прав и вся ее процедура не имеют влияния на течение срока исковой давности. Таким образом, статья 201 ГК РФ гласит, что переход прав в общем или частном порядке (наследство, реорганизация, уступка, переход права собственности и др.) и передача полномочий одного субъекта другому не имеют влияния на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления.

Срок исковой давности начинает исчисляться с того момента, когда первый правообладатель был извещен о нарушении своих прав и о том, кто является ответчики по исковому требованию о защите нарушенного права (ст. 200 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).

200 ГК РФ, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).

Переход права на возмещение судебных издержек

Вместе с переходом прав, защищаемых в судебном порядке, в процессе общего или частного правопреемства (наследство, реорганизация, переход права собственности, уступка и др.) ведут за собой передачу прав на возмещение судебных издержек. Это право неразрывно связано с личностью, участвующей в процессе, а значит, и с его правопреемником (ст. 44 ГПК РФ, ст. 44 КАС РФ, ст. 48 АПК РФ). Таким образом, суд производит замену лица, участвующего в процессе, и лица, которому положено возмещение судебных издержек (подробнее см. п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).

Наследодателю могут быть переданы права на передачу судебных издержек

Переход обязанностей продавца по договору купли-продажи к правопреемникам

Согласно статьям 54, 1110 и 1112 ГК РФ, все обязанности продавца по договору купли-продажи передаются его преемникам при оформлении универсального правопреемства. Исходя из этого, покупатель вправе обратиться с исковым заявлением относительно государственной регистрации передачи права собственности к наследователям или иным общим преемникам продавца. Этот процесс регулирует статься 551 ГК РФ. Более подробно этот вопрос освещается в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

Исходя из этого, покупатель вправе обратиться с исковым заявлением относительно государственной регистрации передачи права собственности к наследователям или иным общим преемникам продавца. Этот процесс регулирует статься 551 ГК РФ. Более подробно этот вопрос освещается в п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

Видео — Гражданская процессуальная дееспособность граждан

что это такое и когда нельзя быть правопреемником

Универсальное правопреемство

В случае универсального правопреемства правопреемник занимает место своего предшественника во всех правоотношениях, за исключением тех, в которых правопреемство не допускается законом. Типичными примерами универсального правопреемства являются наследование (право) и правопреемство при реорганизацииюридических лиц.

Типичными примерами универсального правопреемства являются наследование (право) и правопреемство при реорганизацииюридических лиц.

Например, при присоединении одного юридического лица к другому, присоединяемое лицо считается реорганизованным (статья 57 Гражданского кодекса РФ), а все его права и обязанности в полном объёме переходят к лицу, к которому оно присоединено.

При принятии наследства к наследнику (наследникам) в полном объёме переходят права и обязанности наследодателя. Наследство не может быть принято частично.

- переход прав и обязанностей в неизменном виде как единого целого к одному или нескольким правопреемникам. Правопреемник приобретает все имущество в совокупности, включая даже те права и обязанности, о существовании которых не знал или которые возникнут в будущем.

- правопреемник замещает правопредшественника во всех правоотношениях, в которых участвовал последний, за исключением тех, которые носят строго личный характер.

- правопреемство совершается в один и тот же момент.

Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей правопредшественника переходит к правопреемнику одновременно, что не предполагает, например, принять одни права раньше, а другие – позже).

Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей правопредшественника переходит к правопреемнику одновременно, что не предполагает, например, принять одни права раньше, а другие – позже).

Наследование и реорганизация

Универсальное и сингулярное правопреемство при реорганизации юридических лиц

Универсальное правопреемство при наследовании

Сингулярное правопреемство

В случае сингулярного правопреемства правопреемник встает на место правопредшественника лишь в части тех правоотношений, на которые распространяется правопреемство. Например, в случае уступки права (требования), права и обязанности кредитора, вытекающие из соответствующего обязательства, переходят к другому лицу.

Примерами сингулярного правопреемства являются, также, перевод долга, завещательный отказ и др.

Разъяснения Высших судебных инстанций

Переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства не влияют на начало течения срока исковой давности

По смыслу статьи 201 ГК РФ переход прав в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.

), а также передача полномочий одного органа публично-правового образования другому органу не влияют на начало течения срока исковой давности и порядок его исчисления.

В этом случае срок исковой давности начинает течь в порядке, установленном статьей 200 ГК РФ, со дня, когда первоначальный обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»).

Переход права на возмещение судебных издержек в порядке универсального или сингулярного правопреемства

Переход права, защищаемого в суде, в порядке универсального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, уступка права требования и пр.) влечет переход права на возмещение судебных издержек, поскольку право на такое возмещение не связано неразрывно с личностью участника процесса (статьи 58, 382, 383, 1112 ГК РФ).

В указанном случае суд производит замену лица, участвующего в деле, его правопреемником (статья 44 ГПК РФ, статья 44 КАС РФ, статья 48 АПК РФ). (подробнее см. п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»).

Обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его универсальным правопреемникам

На основании статей 58, 1110 и 1112 ГК РФ обязанности продавца по договору купли-продажи переходят к его универсальным правопреемникам. Поэтому покупатель недвижимого имущества вправе обратиться с иском о государственной регистрации перехода права собственности (статья 551 ГК РФ) к наследникам или иным универсальным правопреемникам продавца (подробнее см. п.

Случаи недопустимости правопреемства

Невзирая на суть института правопреемства, даже универсальная его форма не всегда гарантирует передачу абсолютно всех прав. Законодатель предусмотрел некоторые исключения, касающиеся данной сферы отношений. В первую очередь они касаются личных прав. Подобные привилегии не могут перейти к другому субъекту.

Законодатель предусмотрел некоторые исключения, касающиеся данной сферы отношений. В первую очередь они касаются личных прав. Подобные привилегии не могут перейти к другому субъекту.

То есть, нельзя передать следующие права:

- На вождение транспортного средства.

- На использование, продажу веществ, которые считаются наркотическими/психотропными.

- На использование огнестрельного оружия (вне зависимости от его вида).

- Относящиеся к лицензионным и авторским.

Это исключено даже в том случае, если имеет место наследственное правопреемство. В значительной мере подобные ограничения связаны с тем, что для получения этих прав лицо должно обладать определенными навыками и соответствовать установленным требованиям (как, к примеру, в случае с вождением автомобиля).

Что касается юридических лиц, то они тоже могут быть несколько ограничены в сфере привилегий, которые могут быть получены от других субъектов. К примеру, если организация не имеет лицензии на определенную деятельность, она не может быть получена в результате правопреемства.

и другие.

Закон может содержать прямые указания на недопустимость правопреемства в части конкретных правоотношений. Так, например, в Российском законодательстве имеется прямое указание на то, что обязанность по уплате налогов прекращается смертью физического лица (либо лица признанного умершим), за исключением обязанности по уплате имущественных налогов в части имущества, переходящего по наследству и в пределах его стоимости[3].

Невозможно правопреемство также и в том случае, когда потенциальный правопреемник не обладает соответствующими правомочиями для осуществления некоторых прав и обязанностей. Так, не может стать новой стороной в обязательстве лицо, которое должно иметь специальное разрешение (лицензию) на осуществление прав и обязанностей, вытекающих из правопреемства.

Не допускается правопреемство в отношении объектов гражданских прав, оборот которых запрещен или ограничен. Например права на оружие, радиоактивные отходы, наркотические средства и многое другое не может стать предметом правопреемства, без соблюдения установленных законом требований[4]. .

.

Правопреемство и непрерывность правоотношений во времени

В случае реорганизации юридического лица путём преобразования, слияния или разделения правопреемник (правопреемники) создается (создаются), а правопредшественник (правопредшественники) ликвидируется (ликвидируются) одновременно с правопреемством. В случае выделения правопреемник создается одновременно с правопреемством, а в случае присоединения правопредшественник ликвидируется одновременно с правопреемством[5].

Правопреемник (наследник) может принять наследство (совершить определённые действия) через некоторое время после смерти наследодателя (признания гражданина умершим), то есть после того, как правопредшественник утратил гражданскую правоспособность. Однако, независимо от удаленности такого момента во времени от момента открытия наследства, права и обязанности наследодателя переходят к наследнику непосредственно с момента открытия наследства (смерти наследодателя)[6].

Особым случаем является наследование ребенком, родившимся после смерти наследодателя[6]. В этом случае правопредшественник (наследодатель) утрачивает гражданскую правоспособность до того момента, когда её приобретает правопреемник (наследник). Тем не менее, если после рождения такого ребёнка он принимает наследство (действиями его родителей или опекунов), признается, что правопреемство состоялось с момента смерти наследодателя, несмотря на то, что правопреемник в том момент не обладал гражданской правоспособностью. Таким образом обеспечивается непрерывность правоотношений во времени.

В этом случае правопредшественник (наследодатель) утрачивает гражданскую правоспособность до того момента, когда её приобретает правопреемник (наследник). Тем не менее, если после рождения такого ребёнка он принимает наследство (действиями его родителей или опекунов), признается, что правопреемство состоялось с момента смерти наследодателя, несмотря на то, что правопреемник в том момент не обладал гражданской правоспособностью. Таким образом обеспечивается непрерывность правоотношений во времени.

Примечания

- ↑Толстой В. С. Исполнение обязательств.: М., 1973. с. 173.

- ↑Носов Д. В. Феномен правопреемства в российской правовой системе // Журнал российского права. 2011. N 5. С. 91 — 97.

- ↑Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1, глава 8, статья 44

- ↑Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, глава 6, статья 129

- ↑Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, глава 4, статья 58

- ↑ 12Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, глава 64 Приобретение наследства

Литература

- Белов В.

А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 3-е изд. — М., 2002

А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. 3-е изд. — М., 2002 - Гражданское право. Общая часть: Учебник: в 4 т. // В. С. Ем, Н. В. Козлова, С. М. Корнеев и др.; под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2008. Т. 1

- Носов Д. В. Феномен правопреемства в российской правовой системе // Журнал российского права. 2011. N 5. С. 91 — 97.

- Рясенцев В. А. Советское гражданское право: Учеб. пособие. Ч. 1. — М., 1960

- Толстой В. С. : Исполнение обязательств. — М., 1973.

- Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. — М., 1962.

- Юридический энциклопедический словарь // Гл. ред. О. Е. Кутафин. — М., 2002

Определение понятия

После достижения гражданином совершеннолетия, он становится полностью дееспособным. Это значит, что с восемнадцатилетнего возраста лицо приобретает полный комплекс прав и обязанностей, необходимых для нормального проживания в правовом государстве и решения юридических вопросов.

В процессе жизни, права и обязанности могут расширяться и сужаться, в зависимости от конкретных обстоятельств. При этом, в согласии с 44 статьей ГПК РФ, если субъект правоотношений (как физическое, так и юридическое лицо) не может более реализовывать свои права/обязанности, они могут перейти к правопреемнику. Этой статьей подтверждается институт правопреемства, действующий в стране. Может возникнуть вопрос «правопреемственность – что это такое{q}»

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что правопреемство является по своей сути юридическим эффектом. Он наступает вследствие определенных юридических факторов.

Фактически под правопреемством подразумевается переход прав и сопутствующих им обязанностей от одного субъекта правоотношений к другому. При этом сама сущность этих прав/обязанностей (иными словами – их состав) не изменяется, меняется только лицо, на которое они возлагаются.

Юридическим фактом, вызывающим подобный юридический эффект, может быть:

- смерть субъекта правоотношений, на который ранее были возложены права/обязанности;

- реорганизация юридических лиц;

- уступка требования;

- сделки, предполагающие смену собственника (к примеру, купли-продажи) и т.

д.

д.

Обязательным участником данных отношений является субъект, принимающий на себя права/обязанности второго лица. В юридической сфере он именуется правопреемником.

Правопреемство и непрерывность правоотношений во времени

В ходе правопреемственности происходит смена правообладателя. Это приводит к образованию ряда новых прав у лица, являющегося правопреемником. Последний, соответственно, получает право:

- Вести дела лишенного прав субъекта и свободно распоряжаться его имуществом.

- Заключать любые сделки, связанные с собственностью лица, которому она ранее принадлежала.

- Перевода на свое имя всех подзаконных актов (это касается как налоговых льгот и постановлений о выделении земельного участка, так и других документов).

- Расторгнуть любое соглашение и отказаться от договорного обязательства, которые было оформлено до проведения процедуры правопреемства.

Правопреемник также получает в свою собственность имущество субъекта (имеется в виду не просто пользование, а именно владение). Поскольку под сингулярным правопреемством в современной юридической практике понимают частичный переход правовых привилегий, то при таком юридическом эффекте во владение правопреемника отходит только часть собственности. Универсальное правопреемство предусматривает передачу всего имущества положенному субъекту.

Поскольку под сингулярным правопреемством в современной юридической практике понимают частичный переход правовых привилегий, то при таком юридическом эффекте во владение правопреемника отходит только часть собственности. Универсальное правопреемство предусматривает передачу всего имущества положенному субъекту.

Наследование – одна из юридических процедур, в которой понятие правопреемственности встречается наиболее часто. Однако знают об этом не все. Среди населения распространено мнение, что наследуется только имущество. С юридической точки зрения, оно является правильным. Но необходимо обратить внимание на один важный нюанс.

В законодательстве действительно встречается именно термин имущество. Но под ним понимается «наследственное имущество», что значительно расширяет смысл данного термина. Под наследственным имуществом подразумеваются как материальные, так и нематериальные (абстрактные) блага. В последнем случае имеются в виду именно права и обязанности погибшего.

В гражданском праве (ст. 1110) указано, что при наследственном правопреемстве должна использоваться универсальная правопреемственность. Это значит, что все имущество переходит к наследнику в качестве единого целого, без изменений и единовременно.

и другие.

Вопрос пенсионных накоплений

Если гражданин перед смертью производил взносы в пенсионные фонды (частные либо государственные), после его кончины необходимо решить, что делать с накопленными деньгами.

В данном случае государство стоит на стороне наследников погибшего. Причем последний еще при жизни может определить, кому будут выплачиваться средства. Но не всегда удается сделать это заранее.

В таком случае действуют следующие правила:

- В первую очередь средства будут перечисляться наиболее близким родственникам, как то: дети, супруги, родители.

- Если таковых нет, деньги пойдут на содержание более дальней родни, вплоть до внуков и бабушек (дедушек).

- Если же у погибшего не было и таких родственников, тогда в качестве наследника выступает государство.

Заключение

Таким образом, в зависимости от того, все ли права переходят к субъекту, или только их часть, выделяют несколько видов правопреемства Проблемы, связанные с данной сферой правоотношений, регулируются ГК и ГПК РФ.

https://www.youtube.com/watch{q}v=q3VLG1FXd28

В гражданском праве сингулярное правопреемство предполагает наследование лишь части прав, а универсальное – всех привилегий и обязанностей. При этом следует учесть, что даже во втором случае есть определенные исключения, касающиеся прав, которые не могут быть переданы.

Сингулярное правопреемство в 2020 году

В законе есть понятие сингулярного, или частичного, правопреемства. В стандартном виде наследуются все права и обязанности завещателя. Каковы особенности сингулярного преемства в 2020 году?

По закону после смерти человека все его имущество передается наследникам согласно порядку универсального правопреемства.

То есть объект наследования принимается целиком, со всеми правами и существующими обязанностями. Но бывает и частичная форма правопреемства, именуемая сингулярной.

Такой вариант предусматривает некоторые ограничения для преемника. Каковы особенности сингулярного правопреемства в 2020 году?

Общие моменты

Наследование – это передача имущества покойного лица его непосредственным наследникам. Наследовать можно по завещанию и по закону.

И в том, в другом случае преемник получает положенное ему имущество целиком, со всеми правами и обязанностями, касающимися полученного объекта.

Принятие наследного имущества относится к сфере частного права. Эта процедура не имеет отношения к области публичных прав. Наследники в полном объеме получают права и обязанности покойного.

Например, преемник принял завещанное или положенное по закону имущество, но вместе с тем ему передаются все обязательства умершего – задолженности перед третьими лицами, долги по кредитным обязательствам и т.

п.

Но вместе с тем правопреемство различается по видам. Применение того или иного варианта определяют конкретные обстоятельства.

Существует два основополагающих варианта правопреемства:

- универсальное;

- сингулярное.

Основополагающее различие этих видов состоит в объеме обретаемых прав. В частности универсальное наследование подразумевает получение совокупности прав.

Документально передача прав оформляется единым передаточным актом. При сингулярном правопреемстве передаются лишь отдельные виды и допускается раздельное оформление разных объектов наследования.

Что это такое

Чтобы разобраться в особенностях сингулярного правопреемства, стоит подробнее рассмотреть особенности каждого варианта наследования.

При универсальном правопреемстве все права и обязанности покойного передаются полностью и по единому акту.

Наследник получает не только имущество наследодателя и его права, но и все существующие обязанности. Например, покойный имел непогашенные долги.

Например, покойный имел непогашенные долги.

Если наследник принимает объект правопреемства, то значит, он согласен взять на себя и обязательства по возврату этих долгов. Преемство субъекта в полном объеме – это основной признак универсального наследования.

Минус универсального правопреемства в том, что наследник может не знать обо всех существующих обязательствах наследодателя.

В результате после получения наследства оказывается, что необходимо погасить некоторые долги. При этом сумма задолженности может многократно превосходить стоимость полученного имущества.

Потому при универсальном правопреемстве важно подробно проверить объем обязательств покойного еще до принятия наследства.

Важно! Никто не имеет права заставить правопреемника против воли принять наследство, вне зависимости от формы преемства, по завещанию или по закону.

Для сингулярного правопреемства характерно наследование лишь отдельных прав. К примеру, приниматься могут только задолженности.

Документальное оформление процедуры не предполагает составления единого акта. По каждому принимаемому праву составляется отдельный документ.

Такой вид правопреемства применим не только в наследственном праве, но и в процессуальном правопреемстве, при реорганизации юридических лиц.

Отличие сингулярного правопреемства в том, что имеет место альтернатива переуступке прав в ситуации, когда обладание прежним владельцем невозможно по причине своей смерти, банкротства и т. д.

Получается, что происходит смена владельца. Правопреемник обретает тот же объем прав и обязательств, какими располагал наследодатель. После документальной фиксации передачи прав бывший правообладатель их лишается.

Нормативное регулирование

Порядок и все особенности наследования рассмотрены в гл.5 ГК РФ. По основным положениям Кодекса базовая форма наследования – это универсальное правопреемство.

Это подтверждают и другие нормативы, в частности ст.1110 ГК РФ. Наследник приобретает весь объем прав, в том числе и задолженности.

Выборочного получения наследного имущества не предусмотрено. Наследство принимается единовременно и целиком.

Но в то же время существуют исключения, относимые к сингулярному порядку. Происходят они при наличии завещательных распоряжений.

Завещатель волен по собственному усмотрению распределить доли наследства меж указанными в завещании лицами. Завещание всегда имеет больший приоритет.

Сингулярное, или частное правопреемство предполагает наследование в одном или нескольких правоотношениях, в каких принимал участие наследодатель.

Допускается такое преемство во многих правоотношениях – при уступке права требования, переводе долга и т. д.

Вместе с тем сингулярное право ограничено. Не передаются права и обязанности, напрямую связанные с личностью наследодателя.

Частично нормы сингулярного правопреемства рассмотрены в гл.24 ГК РФ, регулирующей порядок смены лиц в обязательстве. К примеру, под сингулярным правопреемством понимают переход права требования или уступку долга.

Главным критерием является правильное оформление этого требования или долга в соответствии с законодательными нормами (госрегистрация сделки, простая или нотариальная письменная форма документа).

Что понимается под сингулярным правопреемством

Под правопреемством сингулярного вида понимается частичная передача иному лицу прав и обязанностей прежнего правообладателя.

Причиной становится невозможность владения прежним правообладателем, в том числе и по причине смерти.

Попросту говоря, при обычном универсальном наследовании преемник займет места во всех правоотношениях, а в случае сингулярного – только в отдельных.

Закон предусматривает много ситуаций, когда можно применять подобное правопреемство. Например, перевод долгового обязательства, уступка права требования, одномоментный переход права собственности в случае мены или при купле-продаже.

При частичном правопреемстве надлежит следовать нормам о смене лиц в правоотношениях. Непременно надлежит выполнять правила перевода в отношении долга и цессии.

Непременно надлежит выполнять правила перевода в отношении долга и цессии.

Например, если происходит уступка требований по оформленной нотариально сделке, то и передача права осуществляется через нотариуса. Если изначальная сделка прошла госрегистрацию, то и передача права происходит аналогично.

Переводить долги допустимо только с разрешения кредитора. Кроме того уступка непозволительна без согласия непосредственного должника, если для него фигура кредитора имеет важное значение.

В гражданском праве

В гражданских правоотношениях чаще всего применяется универсальное правопреемстве. Но бывают и исключения.

Классический пример сингулярного наследования – переход права на банковский вклад и счет к ближайшим родственникам покойного, супругу или детям.

При наличии правоотношений материального типа примером смены субъектов права является норма, прописанная в п.1 ст.700 ГК РФ.

По данному положению ссудодатель располагает возможностью передачи или отчуждения вещи в безвозмездное пользование иным лицам.

Причем все права по прежде оформленному договору передаются новому собственнику. Но правовые возможности касательно полученной вещи обременяют права ссудополучателя.

Сингулярное наследование разрешается при дарении. Как пример, ситуация, регламентированная ст.581 ГК РФ.

Право одаряемого, какому по договору обещана вещь, не передается его наследникам, если это не предусмотрено соглашением или законом.

Что касается дарителя, то по п.2 ст.581 ГК РФ обязанности отходят к наследникам. В случае имущественного спора меж дарителем и одаряемым имеет значение, кто первый умрет.

При кончине одаряемого истца дело прекращается. А если умирает даритель, то за него выступают преемники.

При взыскании морального вреда со смертью причинителя обязанность по выплате перекладывается на наследников. А вот преемники умершего потерпевшего не имеют права потребовать возмещения.

При реорганизации юридических лиц

Сингулярное наследование применимо и в корпоративном праве, в частности при реорганизации юрлиц. Это единственный случай, при котором все права ЮЛ-предшественника переходят к новому юрлицу частично.

Это единственный случай, при котором все права ЮЛ-предшественника переходят к новому юрлицу частично.

Подробный перечень передаваемых прав отображается в разделительном балансе. Та доля прав, которая не передана преемнику, сохраняется у реорганизованного юрлица.

Часто такую норму при реорганизации относят к частичному преемству. Обусловлено это тем, что всякое из новообразованных юрлиц имеет права только в том объеме, который вверил ему правопредшественник.

Таким образом, если у реорганизуемого юрлица есть долги перед третьими лицами, то долговые обязательства не могут нести сразу все сформированные юрлица.

Обязанность передается конкретному юрлицу полностью или частично. Например, имеется несколько кредиторов. При реорганизации и создании нескольких новых юрлиц обязанности перед кредиторами могут быть распределены.

Созданное лицо несет ответственность только перед тем кредитором, в отношении которого он принял обязательства, перед остальными кредиторами ответственность отсутствует.

При ликвидации

При ликвидации юридического лица правопреемство является сингулярным не всегда. Подобное наследование достаточно спорно.

Есть мнение, что при ликвидации вообще не происходит никакого преемства, что основано на нормах ГК РФ.

Именно отсутствие у юрлица возможности передачи своих прав и обязанностей иному лицу считается отличительной особенностью прекращения деятельности юрлица при ликвидации.

Если опираться на порядок прекращения существования юрлица, то подобная точка зрения обоснована. В процессе ликвидации должны быть выявлены все кредиторы и существующие обязательства перед ними должны быть погашены за счет имеющихся активов или имущества.

Видео: институт правопреемства

Сингулярным правопреемство может быть, если относительно имущества установлены ограничения и оно являлось залогом по неоплаченным обязательствам компании, прекратившей существование.

Но может применяться сингулярное правопреемство при частичной передаче функций. Например, происходит реструктуризация ведомства или госоргана.

По сути, при закрытии одного ведомства образуется новое, к какому и переходят права и обязанности прежнего правообладателя. Примером может служить создание ФРС и ФССП, к которым перешли некоторые функции Министерства юстиции.

В каких случаях не допускается

В отдельных правовых сферах сингулярного правопреемства возникать не может. В частности подразумеваются нормы о семейном праве.

Объясняется это сложным составом семейных правоотношений. Возникают они исключительно по доброй воле на основании регистрации в органах ЗАГСа при отсутствии препятствующих обстоятельств и передать права нельзя.

Недопустимой считается передача прав и обязанностей от одного лица к другому в отношениях межличностного характера, когда права лица могут реализовываться только от его собственного имени и никак иначе.

Порой трудно определить, какой вид правопреемства возможен в том или ином случае. Тем более, что в полноценном виде сингулярное правопреемство не осуществляется нигде.

Нередко возникают спорные ситуации относительно вверения лицу обязательств, к нему никак не относящихся.

Потому, если имеет место сингулярное правопреемство, важно очень тщательно рассмотреть ситуации с юридической точки зрения применительно к разным вариантам правопреемства.

Внимание!

- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.

- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

- Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат

- Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Общее право — определение, значение, примеры, преступления и случаи

Общее право означает

Общее право — это термин, используемый для обозначения права, которое разрабатывается на основании решений суда, а не на основании исключительно законодательных или нормативных актов. Общее право, также известное как «прецедентное право» или «прецедент», обеспечивает контекстную основу для многих правовых концепций. Общие законы различаются в зависимости от юрисдикции, но в целом решение судьи часто используется в качестве основы для решения будущих аналогичных дел.Чтобы изучить эту концепцию, рассмотрим следующее определение общего права.

Определение общего права

Существительное

- Законы, основанные на решениях судов или трибуналов, которые регулируют будущие решения по аналогичным делам.

Происхождение

1300-1350 Среднеанглийский

Что такое общее право

Общее право часто относится к законам, основанным на обычаях и принципах общества, которые используются в судебных решениях в ситуациях, не подпадающих под действие статутов гражданского права.Эти решения создают прецедент, который должен применяться в будущих делах по тому же вопросу.

В то время как термин общее право используется для обозначения принципов, применяемых к судебным решениям, система общего права относится к правовой системе, которая придает большое значение судебным решениям, принятым в предыдущих аналогичных делах. В США общее право или прецедент используются для обеспечения аналогичных результатов в аналогичных случаях. Суды связаны решениями вышестоящих судов по аналогичным вопросам по принципу «stare decisis».«Если суд определит, что дело в корне отличается от предыдущих дел, рассмотренных другими судами, его решение может создать прецедент для будущих дел по этому вопросу.

История общего права

Общее право — это термин, который первоначально использовался в 12 веке, во время правления Генриха II в Англии. Правитель учредил светские трибуналы с целью создания единой системы решения юридических вопросов. Судьи короля в этих трибуналах уважали решения друг друга, и такие решения создавали единое «общее» право по всей Англии.Прецеденты, созданные судами в XII и XIII веках, часто основывались на традициях и обычаях и стали известны как система «общего права».

Общее право в Соединенных Штатах восходит к приходу колонистов, которые принесли с собой систему права, с которой они были наиболее знакомы. После Американской революции вновь образованные штаты приняли свои собственные формы общего права, отличные от федерального.

Системы общего права в сравнении с гражданским статутным правом

Системы общего права и гражданского статутного права во многом различаются.Решения в системе общего права в значительной степени зависят от предыдущих решений, принятых по аналогичным делам. Постановления в системе статутного права основаны главным образом на статутных законах. Это создает метод разработки и принятия законов. Хотя общие законы развиваются с течением времени по мере принятия судебных решений и используются в будущих решениях, они обычно не становятся статутными законами, подлежащими исполнению со стороны правоохранительных или правоохранительных органов. Необходимо время, чтобы влияние общих законов распространилось и стало общеизвестным.

Статутные законы, с другой стороны, основываются на законодательном процессе, в ходе которого законы и постановления разрабатываются и голосуются представителями народа. Как только эти новые законы вступят в силу, они вступят в силу со стороны правоохранительных или государственных органов, и буква закона обычно применяется в суде. Поскольку общее право основано на судебном заключении, стороны гражданского иска могут проводить сравнения между делами, создающими прецедент. Статутное право не допускает сравнений.Например, гражданское законодательство регулирует такие вещи, как сроки и сроки давности, разрешено moneta

Законы о наследовании юридическое определение Законов о наследовании

SUCCESSION в Луизиане. Право и передача прав

обязательства умершего перед его наследниками. Преемственность означает также

имущество, права и обязанности, которые человек оставляет после смерти, будь то

имущество превышает сборы, или сборы превышают имущество, или

оставил ли он без имущества только обвинения.Преемственность не только

включает права и обязанности умершего, как они существуют на

время его смерти, но все, что накопилось к нему с момента открытия

правопреемство, а также новые обвинения, которым он становится. В заключение,

Наследование означает также то право, по которому наследник может вступить во владение

имущества умершего, каким бы оно ни было.

2. Есть три вида наследования, а именно: завещательная

преемственность; правопреемство; и, нерегулярная последовательность.1. Завещание

правопреемство является результатом конституции наследника,

содержится в завещании, оформленном в установленной законом форме. 2. Юридические

преемственность — это то, что устанавливается в пользу ближайших родственников

покойный. 3. Неправильное правопреемство — это то, что установлено законом в

в пользу определенных лиц или государства в случае отсутствия наследников, законных или

учрежденный завещанием. Civ. Код, арт. 867-874.

3. Строки регулярной последовательности делятся на три, которые ранжируются

между собой в следующем порядке: 1.Потомки. 2. Асценденты. 3.

Залог. См. Спуск. Vide Poth. Traite des Successions Ibid. Кутюмы

d’Orleans, tit. 17 Айл. Pand. 348; Тулл. жив. 3, тит. 1; Domat, h.t .; Мерл.

Реперт. h.t.

ПРИЕМНИК, ком. закон. Режим, с помощью которого один набор лиц, входящих в состав совокупность корпорации, приобретает права другой группы, которая предшествовала их. Этот термин в строгости следует применять только к таким корпорациям. 2 Bl. Com. 430.

Юридический словарь, адаптированный к Конституции и законам США.Автор Джон Бувье. Опубликовано 1856 г.

Гражданское право

Гражданское право — это совокупность частного права, используемого в тех странах, правовая система которых основана на древнем римском праве, модифицированном средневековыми и современными влияниями. Гражданское право используется в большинстве стран Европы и Латинской Америки, а также в некоторых странах Азии и Африки. Право Великобритании, США, Канады и ряда других стран основано на английском общем праве, которое отличается от гражданского права по происхождению и другим важным аспектам.

Термин «гражданское право» также используется для разделения кодексов законов, касающихся гражданских отношений (таких как гражданство, брак, развод и определенные договорные отношения), от других кодексов, например, касающихся уголовного права.

Гражданское право зародилось в Древнем Риме. Одной из основных характеристик римской цивилизации было развитие сильных правовых институтов. В VI веке комиссия, назначенная императором Юстинианом, собрала и объединила все источники права, включая мнения великих ученых-юристов предыдущих веков. Результатом стал Corpus Juris Civilis (Свод гражданского права), также называемый Кодексом Юстиниана, всеобъемлющий кодекс, накопленный мудростью и опытом многих поколений римских юристов.

В течение 17 и 18 веков авторитет Corpus Juris начал падать. Тогда была подготовлена почва для систематической и всеобъемлющей кодификации современного гражданского права. Наиболее влиятельной, хотя и не первой попыткой кодификации, было введение в наполеоновский период пяти основных кодексов Франции. В течение XIX века большинство стран с гражданским правом аналогичным образом кодифицировали свои правовые акты.

Кодификация гражданского права привела к нескольким важным последствиям: (1) После принятия кодексы составили всеобъемлющие и авторитетные юридические тексты, которые вытеснили все предыдущие авторитеты в преподавании права, а также в юридической практике. (2) В каждом национальном государстве кодексы в значительной степени способствовали национальной унификации права. (3) По своему содержанию коды различались от страны к стране. Однако в последние годы в странах Европейского Союза и в других странах были предприняты попытки заменить некоторые изолированные национальные законы международной правовой практикой.

С момента своего возникновения в континентальной Европе гражданское право постепенно распространилось на все регионы Африки, Азии и Латинской Америки, которые были колониями Франции, Нидерландов, Бельгии, Испании или Португалии. Когда они обрели независимость, большинство бывших колоний продолжили гражданско-правовую ориентацию своих правовых систем. Системы гражданского права были также добровольно приняты в Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде и Турции.

Более того, в ряде стран гражданское право является важным компонентом смешанной правовой системы. Например, в Шотландии, Южной Африке и Шри-Ланке правовая система сочетает в себе элементы гражданского и общего права. В Северной Америке то же явление можно наблюдать в штате Луизиана и в провинции Квебек. Правовые системы многих стран Северной Африки и Ближнего Востока находятся под сильным влиянием французских кодексов гражданского права, хотя в некоторых областях права, особенно касающихся семьи и семейной собственности, эти страны, как правило, следуют исламским традициям.

Система общего и гражданского права

ВВЕДЕНИЕ:

Задача толкования лежит на судебной системе. Когда закон сформулирован, составлен и принят законодательной властью штата, начинается работа суда, который дополняет, развивает и оформляет данные материалы с помощью техники толкования, которая, по сути, является искусством суда.

Он может издавать любой кодекс или статут в рамках конституционных положений, если таковые имеются, на благо своей страны и подданных.

Положения кодексов и статутов не могут быть изменены по судебным решениям. Законодательный орган любой правовой системы имеет право отменять поправки и заменять любую норму законодательного, судебного права и обычаев. Верховенство законодательства породило методику, которой необходимо следовать при выяснении значения закона, когда его слова неоднозначны и не могут дать реального выражения, которое он представляет.Подход общего права и гражданский подход в этом отношении сильно различаются.

Общее право

Общее право, также известное как прецедентное право или прецедент, — это право, разработанное судьями на основании решений судов и аналогичных трибуналов, а не на основании законодательных актов или действий исполнительной власти. «Система общего права» — это правовая система, которая придает большой прецедентный вес общему праву, исходя из того принципа, что несправедливо трактовать одинаковые факты по-разному в разных случаях.Свод прецедентов называется «общим правом» и связывает будущие решения. В случаях, когда стороны не согласны с тем, что такое закон, идеализированный суд общего права обращается к прошлым решениям президента соответствующих судов. Если подобный спор разрешался в прошлом, суд обязан следовать мотивировке, использованной в предыдущем решении (этот принцип известен как stare decisis . Однако если суд сочтет, что текущий спор принципиально отличается от Во всех предыдущих делах (называемых «вопросом первого впечатления») судьи имеют право и обязаны принимать законы, создавая прецеденты.После этого новое решение станет прецедентом и станет обязательным для будущих судов.

На практике системы общего права значительно сложнее идеализированной системы, описанной выше. Решения суда имеют обязательную силу только в определенной юрисдикции, и даже в рамках данной юрисдикции одни суды обладают большей властью, чем другие. Например, в большинстве юрисдикций решения апелляционных судов являются обязательными для нижестоящих судов той же юрисдикции и для будущих решений того же апелляционного суда, но решения нижестоящих судов являются лишь необязательным убедительным авторитетом.Взаимодействие между общим правом, конституционным правом, статутным правом и нормативным правом также вызывает значительную сложность. Однако stare decisis , принцип, согласно которому аналогичные дела должны решаться в соответствии с последовательными принципиальными правилами, чтобы они давали аналогичные результаты, лежит в основе всех систем общего права.

Правовые системы общего права широко используются, особенно в Англии, где она возникла в средние века, а также в странах или регионах, чье правовое наследие восходит к Англии как бывшим колониям Британской империи, включая США, Малайзию, Сингапур. , Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Индия, Гана, Камерун, Канада, Ирландия, Новая Зеландия, Южная Африка, Зимбабве, Гонконг и Австралия.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Гражданское право (или гражданское право) — это правовая система, основанная на римском праве, главная особенность которой состоит в том, что законы записаны в виде сборника, кодифицированы, а не (как в общем праве) интерпретируются судьи.

Концептуально это группа правовых идей и систем, в конечном итоге вытекающих из Кодекса Юстиниана, но в значительной степени наложенных германскими, церковными, феодальными и местными практиками, а также доктринальными течениями, такими как естественное право, кодификация и законодательный позитивизм. .

По существу, гражданское право исходит из абстракций, формулирует общие принципы и отличает материально-правовые нормы от процессуальных. Он считает законодательство основным источником права, а судебная система обычно носит следственный характер, не связана прецедентами и состоит из специально обученных судебных исполнителей с ограниченными полномочиями толковать законы. Присяжные, отдельные от судей, не используются, хотя в некоторых случаях добровольные народные заседатели участвуют вместе с профессиональными судьями, прошедшими юридическую подготовку.

Общий подход к толкованию.

В странах общего права тремя фундаментальными принципами интерпретации являются буквальное толкование, золотое правило и правило вреда. Основная задача судьи — выяснить намерение законодательного органа. Буквальное правило толкования состоит в том, что намерение законодательного органа должно быть найдено в самих словах и предложениях закона. В Англии мы находим особый подход как метод толкования, который со временем развивался и развивался в судах общей юрисдикции.В этом подходе предусмотрены определенные принципы, правила и процедуры, все из которых в большей или меньшей степени приняты другими членами мира общего права. Слова должны интерпретироваться в их буквальном смысле, а предложения — в соответствии с их грамматическим значением. Намерение законодательного органа выражается в используемых словах, и поэтому суд должен учитывать слова и предложения статута.

Если в статуте возможны два или более толкования, суд должен принять буквальное толкование.В случае с Хейдоном правило толкования — вредное правило. Этот метод толкования устанавливает, что там, где закон был принят с целью исправить зло, суд должен интерпретировать статут, который будет иметь эффект исправления данного нарушения.

Чтобы убедиться в неправильности статута, судья должен обратиться к преамбуле статута, его заголовку и другим внешним источникам (например, отчетам Парламентского комитета), которые могут указывать на положение закона до принятия Закона. прошло.

Теория:

Подход гражданского права к моей интерпретации основан на логических рассуждениях, данных в различных теориях и школах, рекомендованных в их странах различными писателями и юристами.

(a) Теория вольности . — Сторонником этой теории был Эрлих, который выступал за использование судьями свободы действий при толковании закона. Судьи должны иметь право изменять статут даже там, где результаты буквального толкования абсурдны и несправедливы.Согласно этой теории, «судья наделен самыми широкими полномочиями в работе с языком статута. Он может проигнорировать его, если он неполный или двусмысленный, или если он считает, что формулировка рассчитана на несправедливость.

Если он использует эти прерогативы, он обязан применить правило, которое, по его мнению, было бы сформулировано законодателем, если бы он знал о последствиях.

Эта теория не была одобрена авторами, потому что она дает судьям неограниченные полномочия в их задаче интерпретации.

(b) Теория социальной цели . — Эту теорию защищали, среди прочего,

Кооперативное право профессора Ласки и Зеннинг. Эта теория основана на предположении, что писаный закон следует рассматривать как социологический феномен, а не волю данного законодателя. Судья должен принять то значение, которое наиболее соответствует социальным и экономическим целям статута.

Во Франции, Geny, в аналогичных строках изложил теорию свободных научных исследований, которая гласит, что «судьи должны быть связаны текстом писаного закона только тогда и в той степени, в которой текст ясен. .Во всех остальных случаях они должны, исходя из правовой системы в целом и ценностей, которых придерживается общество, учитывать конкретные социальные и экономические факты, пытаясь найти наиболее справедливое решение для данной ситуации ». 5 Эта теория основана на логическом значении намерения законодательного органа, которое фактически является основой толкования во всех системах права.

Гаттеридж говорит: «…… Когда судья во французском или немецком суде отправляется в путешествие по открытию , но социального или Зивека, , он, в действительности, пытается выяснить намерение законодательный орган.Социальная или экономическая цель современного статута должна в большинстве случаев совпадать с намерением ». . Эта теория ошибочна, потому что дает судьям широкие полномочия. Под одеждой социальных целей они не давали таких интерпретаций, как им требовалось. Это будет иметь серьезные последствия для их работы по отправлению правосудия.

Судьи континентальных стран в определенной степени следовали теории социальных целей не из-за ее внутренней ценности, а из-за своей собственной техники и методов, весьма отличных от стран общего права.Они не придерживались строго какой-либо теории, поскольку их главной задачей было найти справедливое решение по рассматриваемым им делам. В этой связи.

Рене Дэвид и Брайерли говорят :

«Законодатели с похвальной мудростью никогда не питали иллюзий, что они могут навязывать определенные методы толкования; правила, установленные по этому вопросу в каждой стране, оставляют переводчикам широкие полномочия. Следовательно, в этом вопросе все зависит от психологии заинтересованных лиц и нынешнего мышления, которым они более или менее сознательно руководствуются.Казалось бы, нигде и никогда практика не отдавалась полностью одному конкретному потоку мысли; главная задача состоит в том, чтобы прийти к справедливым решениям, и для этого различные доктрины объединяются, избегая индивидуальной приверженности точке зрения любого теоретика.

Подход гражданского права к толкованию можно изучить со ссылкой на процедуру, применяемую во Франции, которая является ее самой популярной и представительной системой в мире. Отдельную технику, принятую судами во Франции, можно описать и изучить под следующими заголовками.

Основные принципы общего права

Судебное решение в соответствии с общим правом

В юрисдикции общего права требуется несколько этапов исследования и анализа, чтобы определить, «что такое право» в данной ситуации. Во-первых, необходимо установить факты. Затем необходимо найти все соответствующие законы и дела. Затем необходимо извлечь принципы, аналогии и утверждения различных судов о том, что они считают важным, чтобы определить, как следующий суд может вынести решение по фактам настоящего дела.Более поздние решения и решения вышестоящих судов или законодательных органов имеют больший вес, чем более ранние дела и решения нижестоящих судов. Наконец, интегрируются все проведенные линии и приведенные причины и определяется, что такое «закон». Затем этот закон применяется к фактам.

Общее право более податливо, чем статутное право. Во-первых, суды общего права не являются абсолютно связанными прецедентами, но могут (при наличии чрезвычайно веских причин) переосмыслить и пересмотреть закон без законодательного вмешательства, чтобы приспособиться к новым тенденциям в политической, правовой и социальной философии.Во-вторых, общее право развивается через серию постепенных шагов, которые постепенно прорабатывают все детали, так что за десять или более лет закон может существенно измениться, но без резких изменений, тем самым уменьшив разрушительные последствия. В отличие от инкрементализма общего права, законодательный процесс очень сложно начать, так как законодательные органы склонны откладывать действия до тех пор, пока ситуация не станет совершенно невыносимой. По этим причинам законодательные изменения имеют тенденцию быть большими, резкими и разрушительными).

Одним из примеров постепенных изменений, характерных для общего права, является постепенное изменение ответственности за халатность.Например, традиционная норма общего права на протяжении большей части XIX века заключалась в том, что истец не мог получить возмещение за небрежное производство или распространение ответчиком вредных инструментов, если только эти двое не заключили договор между сторонами. Таким образом, только непосредственный покупатель может возместить ущерб в связи с дефектом продукта, а если деталь была собрана из деталей от производителей деталей, конечный покупатель не мог возместить ущерб, причиненный дефектом детали.

Таким образом, мы считаем, что принцип Thomas v.Winchester не ограничивается ядами, взрывчатыми веществами и подобными им вещами, но и вещами, которые при нормальной работе являются орудиями разрушения. Если природа вещи такова, что она с достаточной вероятностью подвергнет опасности жизнь и здоровье при небрежном изготовлении, тогда она представляет собой опасность. Его природа предупреждает о ожидаемых последствиях. Если к элементу опасности добавляется знание о том, что вещь будет использоваться другими лицами, кроме покупателя, и использоваться без новых испытаний, то, независимо от контракта, производитель этого опасного предмета обязан сделать это осторожно.… Должно быть знание об опасности, не только возможной, но и вероятной.

Грамматические и логические интерпретации :

Континентальные судьи в своем подходе более логичны, чем буквальны. Как бы то ни было, если они не найдут двусмысленности в словах устава, они в принципе примут их, даже если у них будет противоположное мнение. Но если им не удастся найти ясность в формулировках, они, по логике, продолжат рассмотрение намерений законодательного органа в постановлении.Этот процесс толкования требует сравнения одного закона с другими статутами и со всей системой права, а также с учетом времени и обстоятельств, при которых был принят статут. Правило логической интерпретации представляет собой проблему в том смысле, что «оно рассматривает законодательное положение не просто как отдельное письмо, но и в контексте всего свода правил, составляющих правовую систему, либо в том же статуте, либо в других законах, либо в признании принципов. закона.

О практике в континентальных странах Деннис Ллойд говорит :

«Континентальная теория, однако, рассматривает статуты (обычно, но не обязательно в кодифицированной форме) как основу закона, но они, как правило, составляются в очень общем и абстрактном виде, задача, оставленная на усмотрение судов, по заполнению деталей законодательных положений со ссылкой на предполагаемые законодательные намерения. Более того, общепринято, что пробелы в законе могут быть восполнены с помощью аналогичных рассуждений на том основании, что законодательный орган мог бы предположить, что желал охватить такие дела, подходящие для их рассмотрения.

Позиция континентальных судей, особенно во Франции, при принятии этого метода логической интерпретации следующая:

(1) Если текст кодекса или другого статута не касается или касается только части закона применительно к проблеме или обстоятельствам, к которым она применима, является обязанностью судьи определить, было ли упущение преднамеренным или вызвано неосторожностью со стороны законодательного органа или по другой причине. Если упущение является преднамеренным, т.е.е., если выясняется, что законодатель не сформулировал правило намеренно, судья должен игнорировать закон и вынести решение по делу на основе других источников.

Если он обнаружит, что упущение произошло по неосторожности, то есть из-за некоторого недосмотра со стороны законодателя, он должен решить дело на основе аргументов и аналогий, приведенных в других правилах кодекса или закона. Здесь следует отметить, что судья ни в коем случае не может отказать в вынесении решения на основании отсутствия, неясности или недостаточности закона в кодексе.Его долг — найти возможное решение для решения дела. Статья 4 Гражданского кодекса гласит:

«Судья, который отказывается принимать решение по делу под предлогом молчания, неясности или недостаточности закона, может быть привлечен к ответственности как виновный в отказе в правосудии». —

Далее Статья 165 Уголовного кодекса Франции гласит:

«Любой судья или трибунал, любой администратор или административный орган, который под любым предлогом, даже из-за молчания или неясности закона, отказывается отдать правосудие сторонам в соответствии с его обязанностями , после того, как он был запрошен, и который сохраняет в своем отказе, после предупреждения или приказа своего начальства, может быть привлечен к ответственности и наказан штрафом в размере минимум 48000 франков и максимум 120000 франков, а также запрет на выполнение государственных обязанностей в течение от пяти до двадцати лет.

(2) Если статут придал одно значение, а законодательный орган допустил ошибку в его выражении, что привело к определенной неуместности, суд может проигнорировать это и принять логическое толкование. Кассационный суд в случае постановил, что он мог не обращайте внимания на буквальные языки, используемые, чтобы избежать очевидного абсурда.

(3) В области уголовного права и налогового права логическое толкование может применяться в принципе, только если оно выгодно обвиняемому.В данном случае толкование по аналогии недопустимо, если его результатом является расширение определения уголовного правонарушения или расширение базы налогообложения в обстоятельствах, четко не указанных в законе. Самым важным фактом является наличие одного и того же суда для рассмотрения как гражданских, так и уголовных дел. Судьи суда, в первую очередь обученные гражданским делам, применяют метод логического толкования при решении уголовных дел.

(4) В области административного права, которое по сути является неписаным законом, административные суды могут применять логическое толкование к нормам права, выходящим за рамки и сформулированным в административных судах, а также к конкретным статутам. Рене Дэвид говорит . «Французский юрист в этой отрасли права учитывает не только« букву »закона; он ищет в «духе текстов их отношения к другим источникам, сочетание принципов, которые помогут решить любую проблему права».

Историческая интерпретация:

Что касается исторической интерпретации, французские судьи склонны использовать ее наряду с логической интерпретацией. Этот метод направлен на выяснение намерений законодательного органа путем изучения истории принятия закона.Таким образом, если язык закона неясен и суд не может определить волю законодательного органа посредством буквального толкования, суд должен рассмотреть обстоятельства, относящиеся к первоначальному принятию и общей схеме закона. Французский судья в своей задаче толкования может обратиться к историческому происхождению правила. Он может ознакомиться с протоколами законодательного собрания и протоколами парламентских дебатов, которые привели к появлению закона. Он также может ознакомиться не только с заявлениями министров и отчетами парламентских комитетов, но также с дебатами в палате и сенате.Немецкие суды также прибегают к таким методам исторической интерпретации. Они перенимают практику изучения предварительных проектов гражданского кодекса и отчетов различных комитетов с целью выяснения намерений законодателя. Схема исторической интерпретации может быть применена в следующих случаях:

(a) Она обычно принимается французами, когда возникает вопрос о толковании международного соглашения или договора, которые не являются авторитетными в законодательной форме, но имеют силу « aw от конвенций, практики и факта ее принятия соответствующими странами.

(b) Он также используется в тех законодательных актах, которые возникли недавно, потому что с течением времени становится трудно узнать намерения законодательного органа ввиду социальных изменений и новых условий.

Телеологическая интерпретация:

Телеологическая интерпретация предполагает необходимость расширения применения закона к ситуациям, допускаемым вне рамок законодательного намерения. Этот метод искажает текст в соответствии с требованиями времени.При выяснении мнения законодательного органа судья должен следовать букве постановления и выяснять некоторые потребности и цели закона. Этот метод интерпретации называется расширенной и прогрессивной интерпретацией.