Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 (ред. от 23.06.2015) «О судебном решении» \ КонсультантПлюс

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2003 г. N 23

О СУДЕБНОМ РЕШЕНИИ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25)

В связи с введением в действие с 1 февраля 2003 г. Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) и в целях выполнения содержащихся в нем требований к судебному решению Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения:

1. В соответствии со статьей 194 ГПК РФ решением является постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу.

Решение должно быть законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 ГПК РФ).

2. Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Если имеются противоречия между нормами процессуального или материального права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении данного дела, то решение является законным в случае применения судом в соответствии с частью 2 статьи 120 Конституции Российской Федерации, частью 3 статьи 5 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 ГПК РФ нормы, имеющей наибольшую юридическую силу. При установлении противоречий между нормами права, подлежащими применению при рассмотрении и разрешении дела, судам также необходимо учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данные в Постановлениях от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» и от 10 октября 2003 г. N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации».

3. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

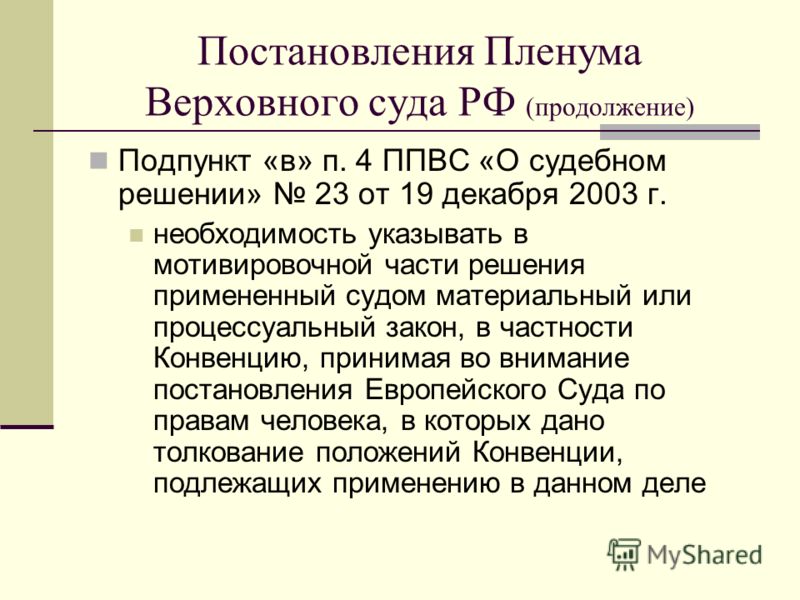

4. Поскольку в силу части 4 статьи 198 ГПК РФ в решении суда должен быть указан закон, которым руководствовался суд, необходимо указать в мотивировочной части материальный закон, примененный судом к данным правоотношениям, и процессуальные нормы, которыми руководствовался суд.

Суду также следует учитывать:

а) постановления Конституционного Суда Российской Федерации о толковании положений Конституции Российской Федерации, подлежащих применению в данном деле, и о признании соответствующими либо не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативных правовых актов, перечисленных в пунктах «а», «б», «в» части 2 и в части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации, на которых стороны основывают свои требования или возражения;

б) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, принятые на основании статьи 126 Конституции Российской Федерации и содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при применении норм материального или процессуального права, подлежащих применению в данном деле;

в) постановления Европейского Суда по правам человека, в которых дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих применению в данном деле.

5. Согласно части 3 статьи 196 ГПК РФ суд принимает решение только по заявленным истцом требованиям.

Выйти за пределы заявленных требований (разрешить требование, которое не заявлено, удовлетворить требование истца в большем размере, чем оно было заявлено) суд имеет право лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами.

Абзац утратил силу. — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25.

(см. текст в предыдущей редакции)

Заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с частью 2 статьи 56 ГПК РФ.

При этом следует иметь в виду, что при рассмотрении и разрешении дел, возникших из публичных правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований, т.е. обстоятельствами, на которых заявитель основывает свои требования (часть 3 статьи 246 ГПК РФ).

6. Учитывая, что в силу статьи 157 ГПК РФ одним из основных принципов судебного разбирательства является его непосредственность, решение может быть основано только на тех доказательствах, которые были исследованы судом первой инстанции в судебном заседании. Если собирание доказательств производилось не тем судом, который рассматривает дело (статьи 62 — 65, 68 — 71, пункт 11 части 1 статьи 150, статья 170 ГПК РФ), суд вправе обосновать решение этими доказательствами лишь при том условии, что они получены в установленном ГПК РФ порядке (например, с соблюдением установленного статьей 63 ГПК РФ порядка выполнения судебного поручения), были оглашены в судебном заседании и предъявлены лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях экспертам и свидетелям и исследованы в совокупности с другими доказательствами. При вынесении судебного решения недопустимо основываться на доказательствах, которые не были исследованы судом в соответствии с нормами ГПК РФ, а также на доказательствах, полученных с нарушением норм федеральных законов (часть 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, статьи 181, 183, 195 ГПК РФ).

Если собирание доказательств производилось не тем судом, который рассматривает дело (статьи 62 — 65, 68 — 71, пункт 11 части 1 статьи 150, статья 170 ГПК РФ), суд вправе обосновать решение этими доказательствами лишь при том условии, что они получены в установленном ГПК РФ порядке (например, с соблюдением установленного статьей 63 ГПК РФ порядка выполнения судебного поручения), были оглашены в судебном заседании и предъявлены лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях экспертам и свидетелям и исследованы в совокупности с другими доказательствами. При вынесении судебного решения недопустимо основываться на доказательствах, которые не были исследованы судом в соответствии с нормами ГПК РФ, а также на доказательствах, полученных с нарушением норм федеральных законов (часть 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, статьи 181, 183, 195 ГПК РФ).

7. Судам следует иметь в виду, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не являются исключительными средствами доказывания и должны оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ). Оценка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ.

Оценка судом заключения должна быть полно отражена в решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ.

Если экспертиза поручена нескольким экспертам, давшим отдельные заключения, мотивы согласия или несогласия с ними должны быть приведены в судебном решении отдельно по каждому заключению.

8. В силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.

В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу, следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины потерпевшего).

На основании части 4 статьи 1 ГПК РФ, по аналогии с частью 4 статьи 61 ГПК РФ, следует также определять значение вступившего в законную силу постановления и (или) решения судьи по делу об административном правонарушении при рассмотрении и разрешении судом дела о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесено это постановление (решение).

9. Согласно части 2 статьи 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Такое же значение имеют для суда, рассматривающего гражданское дело, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда (часть 3 статьи 61 ГПК РФ).

Под судебным постановлением, указанным в части 2 статьи 61 ГПК РФ, понимается любое судебное постановление, которое согласно части 1 статьи 13 ГПК РФ принимает суд (судебный приказ, решение суда, определение суда), а под решением арбитражного суда — судебный акт, предусмотренный статьей 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исходя из смысла части 4 статьи 13, частей 2 и 3 статьи 61, части 2 статьи 209 ГПК РФ лица, не участвовавшие в деле, по которому судом общей юрисдикции или арбитражным судом вынесено соответствующее судебное постановление, вправе при рассмотрении другого гражданского дела с их участием оспаривать обстоятельства, установленные этими судебными актами. В указанном случае суд выносит решение на основе исследованных в судебном заседании доказательств.

10. Судам необходимо соблюдать последовательность в изложении решения, установленную статьей 198 ГПК РФ.

Содержание исковых требований должно быть отражено в его описательной части в соответствии с исковым заявлением.

Если истец изменил основание или предмет иска, увеличил или уменьшил его размер, ответчик признал иск полностью или частично, об этом следует также указать в описательной части решения.

О признании стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения (часть 2 статьи 68 ГПК РФ), указывается в мотивировочной части решения одновременно с выводами суда об установлении этих обстоятельств, если не имеется предусмотренных частью 3 статьи 68 ГПК РФ оснований, по которым принятие признания обстоятельств не допускается.

При вынесении решения судам необходимо иметь в виду, что право признания обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, принадлежит и представителю стороны, участвующему в деле в ее отсутствие, если это не влечет за собой полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера, полного или частичного признания иска, поскольку статья 54 ГПК РФ, определяющая полномочия представителя, не требует, чтобы указанное право было специально оговорено в доверенности.

Суд не вправе при вынесении решения принять признание иска или признание обстоятельств, на которых истец основывает свои требования, совершенные адвокатом, назначенным судом в качестве представителя ответчика на основании статьи 50 ГПК РФ, поскольку это помимо воли ответчика может привести к нарушению его прав.

Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика на основании статьи 50 ГПК РФ, вправе обжаловать решение суда в кассационном (апелляционном) порядке и в порядке надзора, поскольку он имеет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в силу закона и указанное право объективно необходимо для защиты прав ответчика, место жительства которого неизвестно.

11. Исходя из того, что решение является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, его резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств.

В связи с этим в ней должно быть четко сформулировано, что именно постановил суд как по первоначально заявленному иску, так и по встречному требованию, если оно было заявлено (статья 138 ГПК РФ), кто, какие конкретно действия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон признано оспариваемое право. Судом должны быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, с тем чтобы решение не вызывало затруднений при исполнении (часть 5 статьи 198, статьи 204 — 207 ГПК РФ). При отказе в заявленных требованиях полностью или частично следует точно указывать, кому, в отношении кого и в чем отказано.

В тех случаях, когда решение подлежит немедленному исполнению или суд придет к выводу о необходимости этого (статьи 210 — 212 ГПК РФ), в решении необходимо сделать соответствующее указание.

Решения, перечисленные в статье 211 ГПК РФ, подлежат немедленному исполнению в силу императивного предписания закона, в связи с чем указание в решении об обращении их к немедленному исполнению не зависит от позиции истца и усмотрения суда.

Обращение решения к немедленному исполнению по основаниям, указанным в статье 212 ГПК РФ, возможно только по просьбе истца. В таких случаях выводы суда о необходимости обращения решения к немедленному исполнению должны быть обоснованы достоверными и достаточными данными о наличии особых обстоятельств, вследствие которых замедление исполнения решения может привести к значительному ущербу для взыскателя или невозможности его исполнения.

Обращая по просьбе истца решение к немедленному исполнению, суд вправе в необходимых случаях требовать от истца обеспечения поворота исполнения решения на случай его отмены.

12. Поскольку по искам о признании разрешается вопрос о наличии или отсутствии того или иного правоотношения либо отдельных прав и обязанностей участвующих в деле лиц, суд при удовлетворении иска обязан в необходимых случаях указать в резолютивной части решения на те правовые последствия, которые влечет за собой такое признание (например, об аннулировании актовой записи о регистрации брака в случае признания его недействительным).

13. В силу статьи 194 ГПК РФ в форме решения принимаются лишь те постановления суда первой инстанции, которыми дело разрешается по существу, а круг вопросов, составляющих содержание решения, определен статьями 198, 204 — 207 ГПК РФ.

Поэтому недопустимо включение в резолютивную часть решения выводов суда по той части исковых требований, по которым не принимается постановление по существу (статьи 215, 216, 220 — 223 ГПК РФ). Эти выводы излагаются в форме определений (статья 224 ГПК РФ), которые должны выноситься отдельно от решений. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что включение указанных выводов в решение само по себе не является существенным нарушением норм процессуального права и не влечет по этому основанию его отмену в кассационном (апелляционном) и надзорном порядке.

14. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения установленного статьей 199 ГПК РФ срока составления мотивированного решения.

15. Исходя из требований статьи 201 ГПК РФ вопрос о принятии дополнительного решения может быть поставлен лишь до вступления в законную силу решения суда по данному делу и такое решение вправе вынести только тот состав суда, которым было принято решение по этому делу.

В случае отказа в вынесении дополнительного решения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с теми же требованиями на общих основаниях. Вопрос о судебных расходах может быть разрешен определением суда (статья 104 ГПК РФ).

Предусматривая право суда принимать дополнительные решения, статья 201 ГПК РФ вместе с тем ограничивает это право вопросами, которые были предметом судебного разбирательства, но не получили отражения в резолютивной части решения, или теми случаями, когда, разрешив вопрос о праве, суд не указал размера присужденной суммы либо не разрешил вопрос о судебных расходах.

Поэтому суд не вправе выйти за пределы требований статьи 201 ГПК РФ, а может исходить лишь из обстоятельств, рассмотренных в судебном заседании, восполнив недостатки решения.

16. Поскольку статья 202 ГПК РФ предоставляет суду возможность разъяснить решение, не изменяя его содержания, суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только изложить его же в более полной и ясной форме.

17. Учитывая, что ГПК РФ, устанавливая различный порядок рассмотрения дел по отдельным видам производств (исковое, особое, производство по делам, возникающим из публичных правоотношений), предусматривает для всех единую форму окончания разбирательства дела по существу путем принятия решения, судам следует иметь в виду, что требования статьи 198 ГПК РФ о порядке изложения решений обязательны для всех видов производств.

18. Признать утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 сентября 1973 г. N 9 «О судебном решении» с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 20 декабря 1983 г. N 11, в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. N 11, с изменениями, внесенными Постановлением Пленума от 26 декабря 1995 г. N 9.

Председатель

Верховного Суда

Российской Федерации

В.М.ЛЕБЕДЕВ

Секретарь Пленума,

судья Верховного Суда

Российской Федерации

В.В.ДЕМИДОВ

По гражданским делам \ КонсультантПлюс

По гражданским делам

1. Решение суда признается законным и обоснованным, если оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, а имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а также при наличии в решении суда исчерпывающих выводов, вытекающих из установленных судом фактов.

Решение суда признается законным и обоснованным, если оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, а имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а также при наличии в решении суда исчерпывающих выводов, вытекающих из установленных судом фактов.

Банк обратился в суд с иском к Г. о взыскании задолженности по кредитному договору, обеспеченному залогом квартиры, приобретенной за счет кредитных средств.

Решением районного суда в удовлетворении иска отказано.

Апелляционным определением решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое решение, которым иск банка был удовлетворен частично.

Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями.

Президиум Верховного Суда РФ, отменяя определение суда кассационной инстанции в части оставления в силе решения суда первой инстанции и направляя дело в этой части на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, указал следующее.

Согласно п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда РФ установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает единообразие в толковании и применении норм права.

Под нарушением судебным постановлением единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.

В силу п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» (далее — постановление Пленума Верховного Суда РФ о судебном решении) решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК РФ).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (ст. ст. 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебном решении).

Поскольку в силу ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в решении суда должен быть указан закон, которым руководствовался суд, необходимо указать в мотивировочной части материальный закон, примененный судом к данным правоотношениям, и процессуальные нормы, которыми руководствовался суд (п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ о судебном решении).

Отменяя апелляционное определение при повторном кассационном рассмотрении и оставляя в силе решение суда первой инстанции, Судебная коллегия сослалась на то, что данное апелляционное определение не соответствует требованиям ст. 195 ГПК РФ.

195 ГПК РФ.

По смыслу данной статьи обоснованным признается судебное решение, в котором всесторонне и полно установлены все юридически значимые для дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а сами выводы суда соответствуют обстоятельствам дела.

Поскольку юридически значимым по делу обстоятельством являлось установление того, вследствие чего произошло прекращение ипотеки на спорную квартиру, принадлежащую Г. на праве собственности, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ пришла к выводу о том, что суду апелляционной инстанции следовало установить, по какому основанию, предусмотренному ст. 352 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент возникновения спорных отношений) и ст. 34 Закона РФ от 29 мая 1992 г. N 2872-1 «О залоге», был прекращен залог. Однако таких оснований, как отметила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ, суд апелляционной инстанции не указал.

Признав, что судом апелляционной инстанции не были установлены юридически важные обстоятельства, что свидетельствует о нарушении предписаний ст. ст. 195 и 198 ГПК РФ в их истолковании, содержащемся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ о судебном решении, суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

На основании ч. 1 ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе предложить им представить дополнительные доказательства. В случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств.

Таким образом, выявление и собирание доказательств по делу является деятельностью не только лиц, участвующих в деле, но и суда, в обязанность которого входит установление того, какие доказательства могут подтвердить или опровергнуть факты, входящие в предмет доказывания.

В случае недостаточности доказательственной базы для вынесения законного и обоснованного решения суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства.

Отменяя апелляционное определение, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ указала, что апелляционная инстанция в нарушение требований ч. 4 ст. 198 ГПК РФ без приведения доводов отвергла письмо заместителя председателя исполнительной дирекции банка (истца) и письмо регистрирующего органа об основаниях внесения записи о прекращении ипотеки.

Однако при рассмотрении кассационной жалобы представителя Г. на новое апелляционное определение Судебная коллегия оставила без внимания то обстоятельство, что при новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции не выполнил указания суда кассационной инстанции и не устранил допущенные нарушения норм процессуального права.

Между тем установление факта того, как были исполнены указания вышестоящего суда о необходимости соблюдения нижестоящим судом норм процессуального законодательства, являлось обязательным.

Как указано в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции», если судом кассационной инстанции будет установлено, что судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера (например, судебное постановление в нарушение требований ст. 60 ГПК РФ основано на недопустимых доказательствах), суд учитывает эти обстоятельства при вынесении кассационного постановления (определения).

Исходя из данных разъяснений, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в случае установления факта неисполнения указаний вышестоящего суда обязана была направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в целях устранения допущенных нарушений и вынесения определения, отвечающего требованиям законности и обоснованности.

Этого Судебной коллегией при рассмотрении кассационной жалобы сделано не было, что повлекло за собой нарушение единообразия в применении норм процессуального права, устанавливающих требования к судебному решению.

Постановление Президиума

Верховного Суда РФ

N 5-ПВ15

Разрешение споров о доменных именах: эволюция и доказательства

В эпоху быстрой цифровизации всех отраслей онлайн-торговля стала частью нашей жизни. Это привело к новым способам использования интеллектуальной собственности. Прежде чем перейти к основной теме статьи, начнем с определения того, что такое доменное имя, и предыстории доменных споров.

Согласно определению в Правилах регистрации доменных имен в доменах .RU и Российской Федерации, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05 октября 2011 г. № 2011-18/81 (далее Правил) доменное имя — это идентификатор для сетевой адресации, в котором используется система доменных имен (DNS[1]). Говоря простым языком, доменное имя, или как его еще называют домен, — это адрес веб-сайта. Доменное имя позволяет пользователям осуществлять поиск в Интернете среди миллионов других веб-сайтов, чтобы найти именно то, что они ищут.

Говоря простым языком, доменное имя, или как его еще называют домен, — это адрес веб-сайта. Доменное имя позволяет пользователям осуществлять поиск в Интернете среди миллионов других веб-сайтов, чтобы найти именно то, что они ищут.

Как подчеркнул Президиум ВАС в Постановлении от 16 января 2001 г. № 1192/00 по делу № А40-25314/99-15-271, , основной функцией доменного имени является преобразование IP адреса (интернет-протокол), выраженные определенными числами в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса. Современная коммерческая практика показывает, что при выборе доменных имен для информационных ресурсов сети Интернет владельцы останавливаются на наиболее простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным хозяйствующим субъектом или его деятельностью. 2] .

Если посмотреть на отражение эволюции разрешения доменных споров в российском законодательстве, то оно будет следующим. В редакции Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон «О товарных знаках», Закон), действовавшего до 26 декабря, 2002 г. (далее Закон о товарных знаках) исключительное право на товарный знак включает право на использование и распоряжение знаком, а также на запрет его использования другими лицами (п. 1 ст. 4).

В редакции Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее Закон «О товарных знаках», Закон), действовавшего до 26 декабря, 2002 г. (далее Закон о товарных знаках) исключительное право на товарный знак включает право на использование и распоряжение знаком, а также на запрет его использования другими лицами (п. 1 ст. 4).

В этом случае, в соответствии с пунктом 2 статьи 4 указанного закона, несанкционированное изготовление, использование, импорт, предложение о продаже, продажа или любой другой способ коммерциализации или хранения для этой цели товарного знака или товаров, имеющих этот знак , или обозначение, сходное до степени смешения с однородным товаром, считается нарушением прав владельца товарного знака[3].

Таким образом, если буквально трактовать указанную норму права, нарушением исключительного права на товарный знак были только случаи реализации товаров, имеющих товарный знак или сходный до степени смешения товарный знак, без разрешения правообладателя.

Правовой подход, касающийся отнесения использования товарного знака в доменных именах, законодательно закреплен относительно недавно и связано это, как представляется, с моментом появления Интернета в жизни рядовых граждан, потребителей товаров и услуг, которые начали использовать инструменты электронной коммерции.

Представляется, что переломным моментом, обозначившим необходимость внесения изменений в Закон о товарных знаках, стал уже упомянутый выше иск корпорации Eastman Kodak Company к физическому предпринимателю Грундул А.В. о запрете использования товарного знака Kodak, зарегистрировать на имя истца, на доменное имя страницы ответчика в сети Интернет и опубликовать судебное решение о восстановлении деловой репутации потерпевшего.

Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, отменив постановление от 30 августа 1999 г., апелляционное определение Арбитражного суда г. Москвы от 28 октября 1999 г. по делу № А40-25314/99-15 -271 и определением Федерального арбитражного суда Московского округа от 17 января 2000 г. по тому же делу и направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в его определении от 16 января 2001 г. № 1192/00 указал следующее. Арбитражные суды, отказывая правообладателю в защите исключительных прав, ссылаясь на отсутствие законодательного регулирования правоотношений в отношении доменного имени в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подлежит регулированию Законом о товарных знаках, не учитывается, что такой правовой подход противоречит правилам указанного Закона, а также статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

по тому же делу и направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, в его определении от 16 января 2001 г. № 1192/00 указал следующее. Арбитражные суды, отказывая правообладателю в защите исключительных прав, ссылаясь на отсутствие законодательного регулирования правоотношений в отношении доменного имени в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подлежит регулированию Законом о товарных знаках, не учитывается, что такой правовой подход противоречит правилам указанного Закона, а также статье 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

При этом высшая судебная инстанция отметила, что отсутствие в указанных нормах Закона прямого указания на то, что использование чужого товарного знака в доменном имени является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует суд от признания таких действий предпринимателя правонарушением.

В очередной редакции Закона о товарных знаках, принятой 27 декабря 2002 г. законодательное установление с учетом происходящих изменений, происходящих в общественных отношениях, а также того, что правовое регулирование, содержащееся в первоначальной редакции Закона уже недостаточно, внес изменения в статью 4, добавив второй абзац следующего содержания.

законодательное установление с учетом происходящих изменений, происходящих в общественных отношениях, а также того, что правовое регулирование, содержащееся в первоначальной редакции Закона уже недостаточно, внес изменения в статью 4, добавив второй абзац следующего содержания.

«Коммерческое использование товарного знака или сходного до степени смешения обозначения на территории Российской Федерации в отношении товаров, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак, или однородных товаров, признается нарушением прав правообладателя ( незаконное использование товарного знака), в том числе использование товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

— на товары, этикетки, упаковки, которые изготавливаются, предлагаются для продажи, реализуются, экспонируются на выставках и ярмарках или используются в коммерческих целях находящихся на территории Российской Федерации, либо хранящихся и (или) перевозимых с этой целью, либо ввозимых на территорию Российской Федерации; — при выполнении работ, оказании услуг;

— по документам, вводящим товары в коммерческую эксплуатацию;

— при предложении товаров к продаже;

— в Интернете, в частности, в доменных именах и в других формах адресации .

Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых использован товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, признаются контрафактными».

Таким образом, во избежание ранее неоднозначного толкования данного правила законодатель конкретизировал способы использования товарного знака, признаваемые нарушением исключительного права правообладателя (неправомерное использование товарного знака), если такое использование совершается без разрешения правообладателя.

В то же время в действующем законодательстве, а именно в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), положение об отнесении использования товарного знака в доменном имени к исключительному праву правообладателя товарного знака практически не изменилось и отражено в подпункте 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ.

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ также установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или аналогичные товары, если такое использование может привести к путанице[4].

Возвращаясь к вопросу о доказательствах в доменных спорах, можно сказать следующее.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление № 10), «При рассмотрении дел о защите нарушенных прав интеллектуальной собственности судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (ст. 55 ГПК, статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). Таким образом, в силу статей 55 и 60 ГПК, статей 64 и 68 АПК РФ суд вправе принять любой предусмотренный процессуальным законом источник доказательств, в том числе полученный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в особенно в Интернете[5]» .

При этом совокупность вышеуказанных норм права устанавливает обязательный круг обстоятельств, подлежащих доказыванию в спорах об охране исключительного права на товарный знак. В частности, для признания использования обозначения лицом (не правообладателем) в нарушение исключительного права на товарный знак правообладатель такого товарного знака должен доказать тождественность или сходство до степени смешения используемого обозначения с обозначением. охраняется как товарный знак, а также вероятность смешения двух обозначений в глазах потребителей (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). При этом возможность смешения обозначений является необходимым элементом нарушения исключительного права.

В частности, для признания использования обозначения лицом (не правообладателем) в нарушение исключительного права на товарный знак правообладатель такого товарного знака должен доказать тождественность или сходство до степени смешения используемого обозначения с обозначением. охраняется как товарный знак, а также вероятность смешения двух обозначений в глазах потребителей (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). При этом возможность смешения обозначений является необходимым элементом нарушения исключительного права.

Как известно, из абзаца 5 пункта 162 Постановления № 10, « установление сходства осуществляется судом путем сопоставления товарного знака и обозначения (в том числе по графическим, звуковым и смысловым признакам) с учетом учитывать доказательства, представленные сторонами в своей судебной деятельности. Суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство, то есть сильные или слабые элементы товарного знака и обозначения. Подобие только незащищенных элементов не учитывается .

В этом случае не требуется специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров. Это означает, что для доказывания этих обстоятельств в рамках доменного спора нет необходимости представлять заключение патентного поверенного о том, что обозначения, используемые в доменном имени и товарном знаке, аналогичны, а товары или услуги, предлагаемые на сайте к которым относится доменное имя, аналогичны товарам или услугам, для которых зарегистрирован товарный знак.

При этом лицо, добивающееся защиты нарушенного права, должно доказать суду, что такое использование имеет место. Таким доказательством могут служить, в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой взята распечатка, а также точного время его получения (пп. 2 п. 55 Постановления № 10)

Кроме того, согласно пояснению, приведенному в подпункте 6 пункта 55 Постановления № 10, указано, что необходимые по делу доказательства могут быть предоставлены нотариусом, если есть основания полагать, что представление доказательств в дальнейшем становится невозможным или затруднительным (статьи 102, 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-1), в том числе путем заверения содержания сайта на определенную дату.

Таким образом, зафиксировать факт использования обозначения, сходного с товарным знаком, в доменном имени можно двумя способами: распечатав страницы сайта, на который ссылается доменное имя, или обратившись к нотариусу, который составит протокол нотариальной экспертизы веб-сайта.

При этом может возникнуть резонный вопрос: кто будет ответчиком в споре о доменном имени?

В соответствии с подпунктом 3 пункта 78 Постановления 10, владельцем сайта является администратор доменного имени, ссылающегося на соответствующий сайт, если иное не вытекает из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности из информации, размещенной на сайте (пункт 2 статьи 10 Закон об информации) .

Как определено в пункте 1.1., Администратор — это пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя в Реестре. При этом в пункте 159 Постановления № 10 поясняется, что « иск о пресечении действий, нарушающих права на товарный знак, выразившихся в незаконном использовании доменного имени (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252, подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть предъявлен в администратор доменного имени .

Информация об администраторе домена может быть получена из общедоступных источников, в том числе через онлайн-сервис WHOIS или у регистратора доменных имен, ответственного за регистрацию доменных имен и ведение реестра администраторов.

При этом администраторами доменных имен зачастую являются физические лица, данные которых защищены Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и не публикуются в открытых источниках. Регистратор также может отказать в предоставлении такой информации со ссылкой на настоящий закон.

В этом случае данные об администраторе доменного имени могут быть истребованы судом у регистратора доменного имени по требованию заявителя в порядке, установленном статьей 57 ГПК РФ и статьей 66 ГПК РФ. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.

По моему опыту, приведенного выше списка доказательств достаточно, чтобы удовлетворить требования суда о прекращении незаконного использования товарного знака в доменном имени.

Надеемся, анализ, проведенный в этой статье, был полезен читателю.

[1] Правила регистрации доменных имен в доменах .RU и Российской Федерации, утвержденные решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05 октября 2011 г. № 2011-18/81

[ 2] Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16 января 2001 г. № 119.2/00 по делу № А40-25314/99-15-271

[3] Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действует до 26 декабря 2002 г.

[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 26 июля 2019 г., в редакции от 24 июля 2020 г.)

[5] ] Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Закон о диффамации, конфиденциальности и защите данных в России

Закон о диффамации и конфиденциальности в России

Авторы: Мария Осташенко (Партнер) и Илья Ходаков (Ассистент), Юридическая фирма «Алруд»

Российские средства защиты от диффамации основаны на обоих уголовное и гражданское право.

Основными положениями в области неприкосновенности частной жизни и диффамации являются:

- Конституция Российской Федерации (ст. 23 – право на защиту чести и доброго имени)

- Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 152 – защита от распространения недостоверных и порочащих сведений о физическом или юридическом лице, ст. 152.2 – право на охрану личного изображения)

- Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 128.1 – уголовная ответственность за клевету; ст. 137 – уголовная ответственность за вторжение в личную жизнь; ст. 297, ст. 298.1, ст. 319 – уголовная ответственность за клевету на должностных лиц)

- КоАП РФ (ст. 13.11 – ответственность за нарушение законодательства о защите информации)

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (« Закон о персональных данных ») (основной закон в области конфиденциальности)

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (« Закон об информации ») (ответственность за распространение неправомерной информации, в том числе запрет на блокировку за распространение порочащей информации и штрафы до 500 000 рублей (около 6 900 евро) за распространение так называемых фейковых новостей).

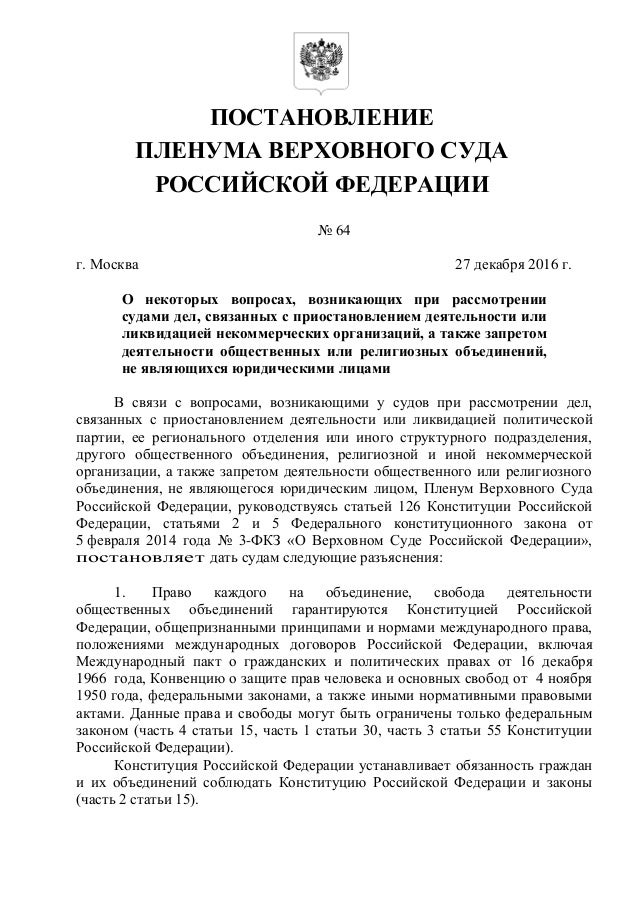

Также следует отметить, что решения Конституционного Суда, Верховного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека имеют важное значение как для уголовного, так и для гражданско-правового регулирования диффамации.

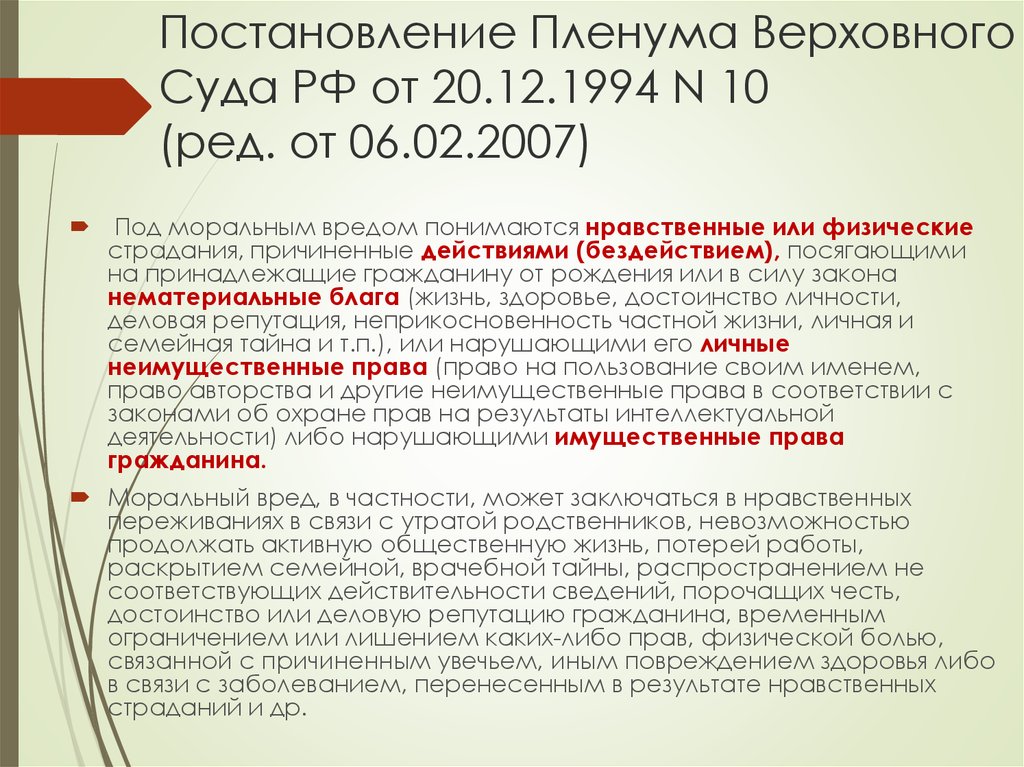

Одной из наиболее значимых судебных прецедентов в области диффамации и защиты частной жизни является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3. В числе прочего, данным Постановлением установлено, что лицо, пострадавшее от распространения заведомо ложных и порочащих сведения, вправе одновременно возбуждать уголовные и гражданские дела.

Уголовная ответственность распространяется только на физических лиц (не на юридических). Однако отдельные должностные лица компании, распространившие клеветнические сведения, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если будет доказана их вина в распространении заведомо ложных и порочащих сведений.

Процессуальные вопросы по делам о диффамации

Срок исковой давности

Как правило, срок исковой давности не распространяется на защиту нематериальных активов (честь, достоинство, репутация). В связи с этим срок подачи гражданского иска о защите чести и достоинства с требованием о возмещении морального вреда не ограничивается. Однако по искам, основанным на распространении ложной информации (любой, не порочащей) в средствах массовой информации, установлен годичный срок исковой давности.

В связи с этим срок подачи гражданского иска о защите чести и достоинства с требованием о возмещении морального вреда не ограничивается. Однако по искам, основанным на распространении ложной информации (любой, не порочащей) в средствах массовой информации, установлен годичный срок исковой давности.

По уголовному законодательству лицо освобождается от уголовной ответственности за клевету или незаконное вторжение в частную жизнь по истечении двухлетнего срока.

Состав клеветы

Для построения гражданского дела должны быть представлены следующие элементы:

- Распространение сведений о лице

Это означает, что рассматриваемая информация должна быть сообщена в любой форме как минимум одному лицу, кроме заявителя. Например, информация может быть опубликована в Интернете или в средствах массовой информации, включаться в обзоры должностей, публичные выступления, заявления, адресованные офицерам.

При этом на практике необходимо показать, что рассматриваемая информация является констатацией факта, в которой лицо утверждает информацию как объективный факт действительности, без какой-либо субъективной оценки такого факта.

Согласно российскому процессуальному законодательству, если дело требует специальных знаний, суд должен назначить эксперта. В случае исков о клевете российские суды часто назначают лингвистическую экспертизу для оценки того, имело ли место выражение мнения, а не констатация факта.

- Распространяемая информация должна быть порочащей

В соответствии с позицией Верховного Суда России порочащими сведениями являются сведения, содержащие утверждения о заявителе и его действиях, порочащих его честь, достоинство или репутацию (например, нарушение закона, неэтичное или оскорбительное поведение, социальная и политической жизни; недобросовестная практика, применяемая в предпринимательской или деловой деятельности; или нарушение деловой этики или деловой практики).

- Информация должна быть неточной

Неточность распространяемой информации предполагается. Бремя доказывания обратного в суде лежит на ответчике.

Бремя доказывания

Российское законодательство устанавливает обратное бремя доказывания по делам о диффамации. Это означает, что истец должен доказать следующие факты:

Это означает, что истец должен доказать следующие факты:

- Распространение сведений о лице в форме констатации факта

- О том, что распространяемая информация носит порочащий характер.

После того, как эти пункты были установлены, ответчик обязан доказать, что опубликованная информация является точной.

Средства защиты

Основная защита состоит в том, чтобы доказать, что опубликованная информация является точной.

Российское процессуальное законодательство и судебная практика требует предоставления очень прямых доказательств (например, официальных документов), подтверждающих правильность утверждения.

Альтернативная защита заключается в том, чтобы доказать, что информация является выражением мнения. На практике основным признаком мнения (а не констатации факта) является употребление специальных модальных слов, таких как «на мой взгляд», «я думаю», «возможно», «весьма вероятно» и т.п.

При этом сведения, содержащиеся в обращениях в уполномоченные органы по защите прав, освобождены от применения ст. 152 ГК РФ. На практике это означает, что источником соответствующей информации могут служить такие документы, как сообщения о преступлении, жалобы, заявления, обращения, которые подаются в компетентные органы в целях защиты прав и законных интересов.

152 ГК РФ. На практике это означает, что источником соответствующей информации могут служить такие документы, как сообщения о преступлении, жалобы, заявления, обращения, которые подаются в компетентные органы в целях защиты прав и законных интересов.

Без присяжных

Суды присяжных не участвуют ни в делах о клевете, ни в делах о конфиденциальности. Как правило, такие дела рассматриваются судьей общей юрисдикции единолично (в случае спора между физическими лицами) или арбитражным судом (в случае спора между юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями).

Средства правовой защиты от клеветы

Согласно российскому законодательству, в спорах о диффамации могут применяться следующие средства правовой защиты:

- Удаление клеветнических сведений

На практике удаление означает удаление только определенных предложений, в то время как оставшийся текст остается доступным. Это, однако, положительный результат, так как без порочащих предложений текст теряет внутренние связи и вряд ли можно понять замысел автора.

При этом суды обычно не удовлетворяют требования о полном удалении статьи, поскольку для получения этого средства защиты необходимо доказать, что каждое отдельное предложение дискредитирует истца.

- Право публикации опровержения

Суд также может распорядиться, чтобы текст истца с контраргументами был опубликован в той же газете/на веб-сайте.

- Денежная компенсация: возмещение убытков

Как правило, суммы возмещения убытков, присуждаемые российскими судами в качестве компенсации за клевету, невелики.

Российские судьи неохотно присуждают высокую компенсацию морального вреда не только по искам о клевете, но и вообще, видимо, считая моральный вред несущественным. Поэтому средний размер компенсации морального вреда редко превышает сумму в районе 2 000–3 000 евро.

Между тем, в некоторых случаях компаниям присуждается значительная сумма ущерба по делам о диффамации. Ярким примером здесь является дело Альфа-банка против «Коммерсанта».

В 2004 году уважаемое в России издание «Коммерсантъ» опубликовало статью «Банковский кризис вышел. Системные банки столкнулись с клиентами». В этой статье «Коммерсантъ» сравнил финансовое состояние Альфа-банка с обанкротившимся Гута-банком и описал — красочно — многочисленные очереди вкладчиков Альфа-банка, безуспешно пытающихся забрать свои вклады. Эта публикация вызвала настоящую панику среди вкладчиков Альфа-банка, которые поспешили забрать свои вклады, что в итоге закончилось для Альфа-банка значительным ущербом. Альфа-Банк предъявил иск по ст. 152 ГК РФ против «Коммерсанта» и выиграли в российских судах.

Суды первой и апелляционной инстанций взыскали убытки в размере 300 миллионов рублей (около 8 500 000 евро по курсу 2004 года), что является огромной суммой для российской судебной практики. Однако суд кассационной инстанции в итоге уменьшил эту сумму «с учетом требований разумности и справедливости» до 30 млн рублей (около 850 000 евро по курсу 2004 года). Это по-прежнему значительная сумма для российских дел.

Удаление веб-сайта

Помимо средств правовой защиты, доступных в суде, последние поправки к российскому законодательству и недавняя судебная практика показывают, что некоторые альтернативные средства правовой защиты могут быть использованы в исполнительном производстве. В частности, доступ к веб-сайту, содержащему клеветническую информацию, может быть заблокирован на основании запроса в орган по защите информации (Роскомнадзор), который должен быть сделан на этапе исполнения выигравшей стороной решения суда, вынесенного в деле о диффамации.

Связанные положения о защите данных

Помимо средств правовой защиты в соответствии с гражданским и уголовным законодательством Российской Федерации, связанных с защитой репутации, физические лица имеют право на защиту своих прав с помощью средств, предусмотренных законодательством о защите информации.

Основные права субъектов данных

Закон о персональных данных устанавливает определенные права субъектов данных, которые могут учитываться при защите репутации.

- Право на отзыв согласия на обработку. Физическое лицо вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных. После получения такого запроса контроллер данных, чьи действия по обработке основаны на согласии, должен прекратить обработку и уничтожить персональные данные (или обеспечить их уничтожение) в течение 30 дней.

- Право на доступ к персональным данным. Субъект данных имеет право запросить у контроллера данных подтверждение обработки этим контроллером данных и ряд подробностей, касающихся действий по обработке данных (например, категории обрабатываемых данных, цели обработки и т. д.). По запросу субъекта данных ему должна быть предоставлена копия персональных данных.

- Право требовать исправления, блокирования и уничтожения персональных данных в случае, если персональные данные являются неполными, неточными, устаревшими, незаконно обработанными или больше не нужны для достижения конкретной цели обработки данных.

- Право на подачу жалобы в Роскомнадзор, суд или иные органы.

Согласно статистике Роскомнадзора, количество жалоб, поданных в Роскомнадзор, увеличилось до 39 335 в 2018 году против 2 607 в 2011 году.

Согласно статистике Роскомнадзора, количество жалоб, поданных в Роскомнадзор, увеличилось до 39 335 в 2018 году против 2 607 в 2011 году.

Доступные средства правовой защиты от неправомерного использования персональных данных

Если субъект данных решает подать жалобу в целях защиты своей репутации, он может воспользоваться несколькими средствами правовой защиты, предусмотренными Законом о персональных данных и Законом об информации, которые описаны ниже.

- Удаление информации и уничтожение носителей. В случае неправомерной обработки персональных данных физическое лицо может потребовать уничтожения обрабатываемых данных как в информационных системах, так и на материальных средствах.

- Блокировка веб-ресурса (сайта, мобильного приложения). При незаконной обработке персональных данных в сети субъект данных может потребовать блокировку соответствующего ресурса. Такое решение принимает суд. Соответствующий ресурс может быть включен в специальные реестры, которые ведет Роскомнадзор.

- Возмещение морального вреда. Физические лица вправе требовать возмещения морального вреда, причиненного неправомерной обработкой их персональных данных. Такая компенсация может быть получена независимо от возмещения материального ущерба или убытков. На практике размер компенсации, как правило, довольно низок, поэтому данное средство правовой защиты не позволяет обеспечить надлежащую защиту репутации физических лиц.

Право на забвение

В российском Законе об информации существует также так называемое «право на забвение», которое введено Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 264-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2016 г.). Этот закон предоставляет физическим лицам возможность подать запрос в поисковую систему (Google, Яндекс и др.) об отключении доступа к ссылкам с информацией о таком физическом лице.

Право может быть реализовано исключительно физическими лицами в отношении их персональных данных и иной информации, относящейся к ним. Он также может быть использован в случаях, когда необходимо исполнить решение суда о блокировании незаконно распространяемой или размещаемой информации.

Согласно статистике Роскомнадзора, количество жалоб, поданных в Роскомнадзор, увеличилось до 39 335 в 2018 году против 2 607 в 2011 году.

Согласно статистике Роскомнадзора, количество жалоб, поданных в Роскомнадзор, увеличилось до 39 335 в 2018 году против 2 607 в 2011 году.