ГК РФ Статья 363. Ответственность поручителя \ КонсультантПлюс

Подготовлена редакция документа с изменениями, не вступившими в силу

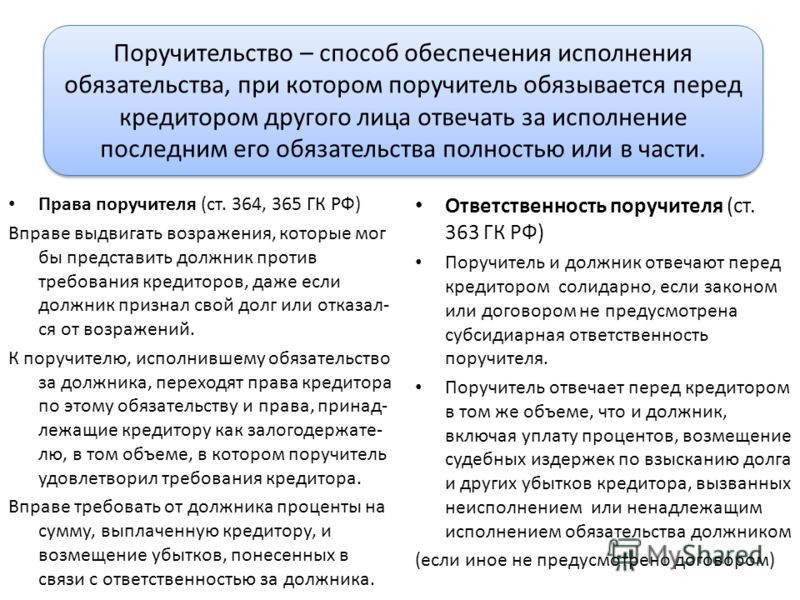

ГК РФ Статья 363. Ответственность поручителя

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 363 ГК РФ

Арбитражные споры:

— Кредитор хочет взыскать с поручителя задолженность в субсидиарном порядке в связи с неисполнением должником обязательств, обеспеченных договором поручительства

— Кредитор хочет взыскать с поручителя задолженность в солидарном порядке в связи с неисполнением должником обязательств, обеспеченных договором поручительства

— Кредитор хочет взыскать задолженность солидарно с заемщика и поручителя, так как возврат кредита по кредитному договору обеспечен поручительством

— Лизингодатель хочет взыскать с поручителя задолженность по лизинговым платежам, в том числе солидарно с лизингополучателем

— Поставщик хочет взыскать задолженность по оплате за поставленный товар с заказчика как поручителя покупателя

См. все ситуации, связанные со ст. 363 ГК РФ

все ситуации, связанные со ст. 363 ГК РФ

Споры в суде общей юрисдикции:

— Кредитор хочет взыскать задолженность по кредитному договору солидарно с заемщика и поручителя

См. все ситуации, связанные со ст. 363 ГК РФ

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

3. Лица, совместно давшие поручительство (сопоручители), отвечают перед кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручительства. Если из соглашения между сопоручителями и кредитором не следует иное, сопоручители, ограничившие свою ответственность перед кредитором, считаются обеспечившими основное обязательство каждый в своей части. Сопоручитель, исполнивший обязательство, имеет право потребовать от других лиц, предоставивших обеспечение основного обязательства совместно с ним, возмещения уплаченного пропорционально их участию в обеспечении основного обязательства.

Сопоручитель, исполнивший обязательство, имеет право потребовать от других лиц, предоставивших обеспечение основного обязательства совместно с ним, возмещения уплаченного пропорционально их участию в обеспечении основного обязательства.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. При утрате существовавшего на момент возникновения поручительства обеспечения основного обязательства или ухудшении условий его обеспечения по обстоятельствам, зависящим от кредитора, поручитель освобождается от ответственности в той мере, в какой он мог потребовать возмещения (статья 365) за счет утраченного обеспечения, если докажет, что в момент заключения договора поручительства он был вправе разумно рассчитывать на такое возмещение. Соглашение с поручителем-гражданином, устанавливающее иные последствия утраты обеспечения, является ничтожным.

(п. 4 введен Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

Постановление ВАС РФ о поручительстве.

Что изменится в судебной практике

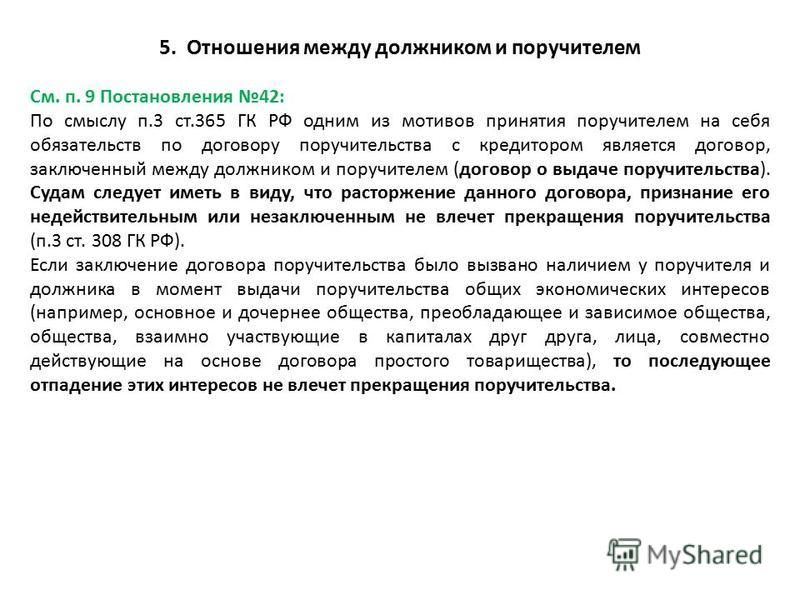

Что изменится в судебной практикеПоручительство является далеко не самым популярным способом обеспечения исполнения обязательств. Проблема в том, что Гражданский кодекс РФ четко привязывает поручительство к основному обязательству. Малейшее изменение последнего приводит к отмене поручительства. Пострадавшей стороной в таких случаях, как правило, оказывался кредитор, поскольку именно он терял дополнительные возможности получить удовлетворение за счет имущества поручителя при невозможности исполнить обязательство должником. Должник также мог столкнуться с ситуацией, когда появлялся незнакомый ему поручитель, цели которого, в конечном итоге, сводились к переделу собственности должника. Нередко на практике недобросовестные участники оборота использовали поручительство как инструмент для злоупотребления правом. Например, для изменения подсудности, завладения чужими активами и т. п. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» (далее — Постановление № 42) направлено на решение сразу нескольких проблем. Во-первых, это пресечение недобросовестных действий участников при исполнении гарантийных обязательств. Во-вторых, расширение возможностей для обеспечения обязательств. Поручительство, с учетом рекомендаций ВАС РФ, представляет собой инструмент, при помощи которого можно обеспечить как просроченное, так и условное обязательство. Более того, поручительство не может прекратиться, если должник начал процедуру ликвидации, оно также сохраняется при расторжении основного договора. На все эти и многие другие вопросы ВАС РФ дал окончательные ответы. Участники обеспечительных отношений получили теперь возможность для более широкого использования поручительства в своей хозяйственной деятельности

Во-первых, это пресечение недобросовестных действий участников при исполнении гарантийных обязательств. Во-вторых, расширение возможностей для обеспечения обязательств. Поручительство, с учетом рекомендаций ВАС РФ, представляет собой инструмент, при помощи которого можно обеспечить как просроченное, так и условное обязательство. Более того, поручительство не может прекратиться, если должник начал процедуру ликвидации, оно также сохраняется при расторжении основного договора. На все эти и многие другие вопросы ВАС РФ дал окончательные ответы. Участники обеспечительных отношений получили теперь возможность для более широкого использования поручительства в своей хозяйственной деятельности

По умолчанию поручитель отвечает только деньгами

Рассматриваемое постановление открывается ответом на довольно интересный вопрос. Так, Высший арбитражный суд РФ указал, что поручитель, по общему правилу, только платит. То есть поручителя нельзя принудить к исполнению основного обязательства в натуре. Например, если поручительством было обеспечено обязательство подрядчика построить здание, то в случае неисполнения подрядчиком своего обязательства принудить поручителя построить здание нельзя. Последний отвечает только деньгами.

Например, если поручительством было обеспечено обязательство подрядчика построить здание, то в случае неисполнения подрядчиком своего обязательства принудить поручителя построить здание нельзя. Последний отвечает только деньгами.

В практике арбитражных судов можно встретить подход, согласно которому поручитель отвечает не только деньгами. Так, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в одном из дел, проанализировав условия договора поручительства, указал, что стороны договора согласовали ответственность поручителя как в натуральной, так и в денежной форме (постановление от 07.04.2011 № 18АП-1359/2011 по делу № А07-19220/2010).

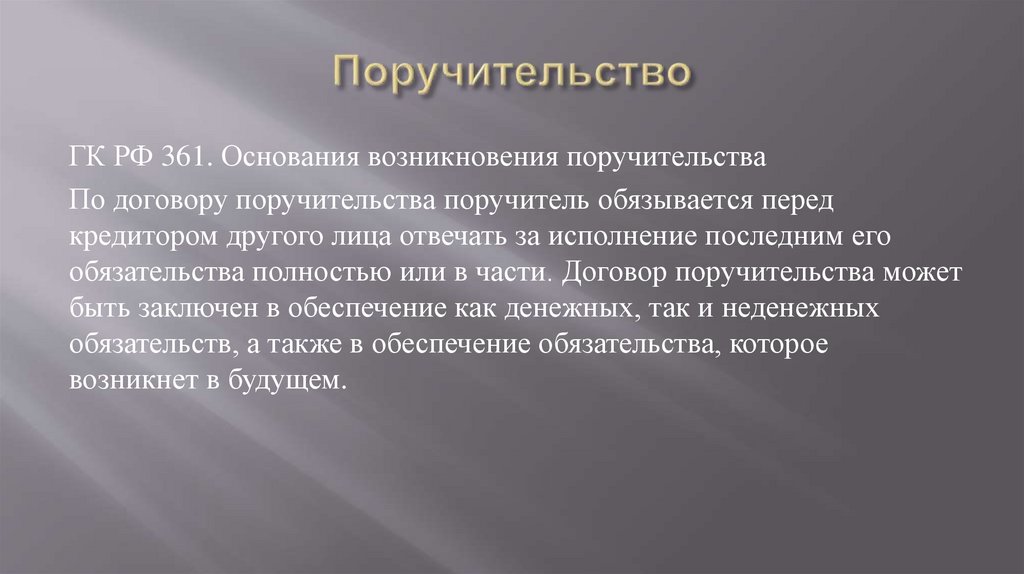

На наш взгляд, единственным формальным основанием для данного разъяснения послужила норма ст. 361 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой «поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства». Именно слово «отвечать» побудило ВАС РФ, как и многих цивилистов, полагать, что поручитель отвечает только деньгами. Справедливости ради необходимо отметить, что буквальное толкование ст. 361 ГК РФ и не может привести к другому выводу. При этом если внимательно взглянуть на текст Постановления № 42, то мы увидим, что Пленум ВАС РФ не ограничивает ответственность поручителя только деньгами, что, с нашей точки зрения, является абсолютно правильным, поскольку никаких весомых причин для иного подхода не существует. Пленум говорит лишь о том, что поручитель исполняет свое обязательство, по общему правилу, в денежной форме.

Справедливости ради необходимо отметить, что буквальное толкование ст. 361 ГК РФ и не может привести к другому выводу. При этом если внимательно взглянуть на текст Постановления № 42, то мы увидим, что Пленум ВАС РФ не ограничивает ответственность поручителя только деньгами, что, с нашей точки зрения, является абсолютно правильным, поскольку никаких весомых причин для иного подхода не существует. Пленум говорит лишь о том, что поручитель исполняет свое обязательство, по общему правилу, в денежной форме.

К сожалению, что значит «по общему правилу», в Постановлении № 42 не разъясняется. По всей видимости, ВАС РФ имел в виду то, что стороны вправе договориться об ином и только при наличии такой договоренности поручитель может быть принужден к исполнению обеспеченного обязательства в натуре, либо его ответственность может быть выражена в натуральной форме.

Договор поручительства по будущим обязательствам вступает в силу с момента его заключения

Поручительство, как и любой другой способ обеспечения, обладает свойством акцессорности, одним из проявлений которого является правило о том, что обеспечительное обязательство не может возникнуть раньше обеспечиваемого. Пункт 2 Постановления № 42 содержит разъяснение, которое, на первый взгляд, плохо укладывается в это правило. В пункте 2 говорится о том, что поручительством могут обеспечиваться обязательства, которые возникнут в будущем. Нового в этом, конечно, ничего нет — это прямо указано в абз. 2 ст. 361 ГК РФ. Но вот дальше в Постановлении № 42 говорится следующее: «При этом судам необходимо учитывать, что договор поручительства по будущим обязательствам считается заключенным сторонами, а предусмотренные им дополнительные права и обязанности, возникшими с момента достижения сторонами такого договора в установленной форме согласия по его существенным условиям». В первом приближении, кажется, что данное разъяснение полностью противоречит свойству акцессорности (поскольку права и обязанности по договору поручительства возникают до возникновения обеспечиваемого обязательства), а ВАС РФ в очередной раз создал новую норму права. Однако это не так. К сожалению, среди юристов и в судебно-арбитражной практике, распространен взгляд на обеспечительное обязательство не как на обязательство, а как на договор.

Пункт 2 Постановления № 42 содержит разъяснение, которое, на первый взгляд, плохо укладывается в это правило. В пункте 2 говорится о том, что поручительством могут обеспечиваться обязательства, которые возникнут в будущем. Нового в этом, конечно, ничего нет — это прямо указано в абз. 2 ст. 361 ГК РФ. Но вот дальше в Постановлении № 42 говорится следующее: «При этом судам необходимо учитывать, что договор поручительства по будущим обязательствам считается заключенным сторонами, а предусмотренные им дополнительные права и обязанности, возникшими с момента достижения сторонами такого договора в установленной форме согласия по его существенным условиям». В первом приближении, кажется, что данное разъяснение полностью противоречит свойству акцессорности (поскольку права и обязанности по договору поручительства возникают до возникновения обеспечиваемого обязательства), а ВАС РФ в очередной раз создал новую норму права. Однако это не так. К сожалению, среди юристов и в судебно-арбитражной практике, распространен взгляд на обеспечительное обязательство не как на обязательство, а как на договор. В итоге получаем следующую ситуацию. Заключается договор поручительства по будущему обязательству. Данный договор предусматривает обязанность поручителя поддерживать остаток денежных средств на банковских счетах. Интерес кредитора во включении данного обязательства в текст договора вполне понятен — кредитор желает в какой-то степени обезопасить себя от несостоятельности поручителя. Если придерживаться описанного взгляда, то можно прийти к выводу о том, что поручитель до момента возникновения основного обязательства не обязан поддерживать оговоренный остаток денежных средств. Очевидно, что это не соответствует интересам кредитора и лишь побуждает поручителя к недобросовестным действиям.

В итоге получаем следующую ситуацию. Заключается договор поручительства по будущему обязательству. Данный договор предусматривает обязанность поручителя поддерживать остаток денежных средств на банковских счетах. Интерес кредитора во включении данного обязательства в текст договора вполне понятен — кредитор желает в какой-то степени обезопасить себя от несостоятельности поручителя. Если придерживаться описанного взгляда, то можно прийти к выводу о том, что поручитель до момента возникновения основного обязательства не обязан поддерживать оговоренный остаток денежных средств. Очевидно, что это не соответствует интересам кредитора и лишь побуждает поручителя к недобросовестным действиям.

Почему указанное разъяснение Пленума ВАС РФ не противоречит свойству акцессорности? Необходимо различать поручительство как обязательство поручителя отвечать за должника (как способ обеспечения) и поручительство как договор. Договор поручительства, как большинство других договоров, считается заключенным с момента согласования сторонами всех существенных условий. И с этого же момента договор поручительства становится обязательным для его сторон. Следовательно, если договор поручительства содержит какие-то иные обязательства поручителя, отличные от обязательства отвечать за должника, то данные обязательства считаются возникшими с момента заключения договора поручительства, а не с момента возникновения обеспеченного обязательства.

И с этого же момента договор поручительства становится обязательным для его сторон. Следовательно, если договор поручительства содержит какие-то иные обязательства поручителя, отличные от обязательства отвечать за должника, то данные обязательства считаются возникшими с момента заключения договора поручительства, а не с момента возникновения обеспеченного обязательства.

Поручительство может обеспечивать просроченное обязательство

В Постановлении № 42 имеется не совсем однозначное, на наш взгляд, разъяснение. В пункте 3 названного постановления говорится, что заключение договора поручительства после наступления срока исполнения основного обязательства не является основанием для признания договора поручительства недействительным. Данная правовая позиция не является новой для судебно-арбитражной практики. Так, еще в 2005 году Президиум ФАС Уральского округа пришел к аналогичному выводу (пункт 3 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о способах обеспечения исполнения обязательств (залог, поручительство), утв. Президиумом ФАС УО 27.09.2005). Для Высшего арбитражного суда РФ данная позиция также не нова — она была отражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.07.2009 № 7261/09 по делу № А82-3237/2008-43. Несмотря на это, поручители до сих пор активно пытаются оспорить договоры поручительства по указанному основанию. Правда, безуспешно (см.: постановления ФАС Уральского округа от 01.12.2004 по делу № А07-12855/04-Г-ХФХ; Северо-Кавказского округа от 26.04.2007 по делу № А32-45459/2004-15/1303, от 12.01.2010 по делу № А53-1471/2009; Северо-Западного округа от 15.06.2009 по делу № А56-21712/2008, от 14.11.2011 по делу № А56-34708/2010, от 14.11.2011 по делу № А56-26072/2010, от 15.06.2012 по делу № А56-52327/2010; Волго-Вятского округа от 11.12.2009 по делу № А29-7324/2008; Западно-Сибирского округа от 24.12.2009 по делу № А46-7511/2009; Центрального округа от 15.02.2010 по делу № А08-8036/2008).

Президиумом ФАС УО 27.09.2005). Для Высшего арбитражного суда РФ данная позиция также не нова — она была отражена в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.07.2009 № 7261/09 по делу № А82-3237/2008-43. Несмотря на это, поручители до сих пор активно пытаются оспорить договоры поручительства по указанному основанию. Правда, безуспешно (см.: постановления ФАС Уральского округа от 01.12.2004 по делу № А07-12855/04-Г-ХФХ; Северо-Кавказского округа от 26.04.2007 по делу № А32-45459/2004-15/1303, от 12.01.2010 по делу № А53-1471/2009; Северо-Западного округа от 15.06.2009 по делу № А56-21712/2008, от 14.11.2011 по делу № А56-34708/2010, от 14.11.2011 по делу № А56-26072/2010, от 15.06.2012 по делу № А56-52327/2010; Волго-Вятского округа от 11.12.2009 по делу № А29-7324/2008; Западно-Сибирского округа от 24.12.2009 по делу № А46-7511/2009; Центрального округа от 15.02.2010 по делу № А08-8036/2008).

В то же время существуют определенные возражения против формулировки, избранной Пленумом ВАС РФ. В определении о передаче уже упоминавшегося дела в Президиум ВАС РФ коллегия судей заняла однозначную позицию против действительности договоров поручительства, заключенных после наступления срока исполнения основного обязательства, сославшись на то, что это означает принятие поручителем долга другого лица, что не соответствует правовой природе поручительства. Но данная аргументация, на наш взгляд, не является достаточно убедительной. Допустим, поручитель действительно хотел принять на себя чужой долг, но содержит ли гражданское законодательство соответствующий запрет? Такого запрета нет. Кроме того, в Гражданском кодексе РФ существуют нормы о переводе долга, а договор поручительства, заключенный после наступления срока исполнения основного обязательства, полностью соответствует данным требованиям указанных норм, точнее говоря, одному единственному требованию — перевод долга допускается только с согласия кредитора. Договор поручительства однозначно отвечает данному требованию, поскольку он заключается с самим кредитором.

В определении о передаче уже упоминавшегося дела в Президиум ВАС РФ коллегия судей заняла однозначную позицию против действительности договоров поручительства, заключенных после наступления срока исполнения основного обязательства, сославшись на то, что это означает принятие поручителем долга другого лица, что не соответствует правовой природе поручительства. Но данная аргументация, на наш взгляд, не является достаточно убедительной. Допустим, поручитель действительно хотел принять на себя чужой долг, но содержит ли гражданское законодательство соответствующий запрет? Такого запрета нет. Кроме того, в Гражданском кодексе РФ существуют нормы о переводе долга, а договор поручительства, заключенный после наступления срока исполнения основного обязательства, полностью соответствует данным требованиям указанных норм, точнее говоря, одному единственному требованию — перевод долга допускается только с согласия кредитора. Договор поручительства однозначно отвечает данному требованию, поскольку он заключается с самим кредитором.

Поручительством теперь нельзя злоупотребить

Пункты 5 и 6 Постановления № 42 посвящены одной из наиболее острых проблем — проблеме недобросовестного использования кредитором договора поручительства. Классический способ «увести» спор в другой суд — договор поручительства с подставным поручителем, в роли которого выступает физическое лицо. При его наличии кредитор предъявляет иск в суд общей юрисдикции и, как правило, расположенный подальше от должника. Далее все происходит в большинстве случаев крайне неприглядно для должника — решение в его отсутствие, исполнительный лист, списание денег со счета.

Пленум Высшего арбитражного суда РФ дает определенные разъяснения, которые должны помочь должнику в его борьбе с неблаговидными договорами поручительства. Пленум в данном случае идет по относительно осторожному пути — ВАС РФ лишь дает критерии, при наличии которых действия поручителя могут быть квалифицированны как злоупотребление, а сам спор в отношении должника — передан по подсудности. О том, что единственной целью заключения договора поручительства является изменение территориальной подсудности дела, может свидетельствовать совокупность следующих обстоятельств:

О том, что единственной целью заключения договора поручительства является изменение территориальной подсудности дела, может свидетельствовать совокупность следующих обстоятельств:

– между поручителем и должником отсутствуют какие-либо отношения, объясняющие экономическую цель выдачи поручительства,

– иск по обязательству, обеспеченному поручительством, предъявлен в суд, который расположен в месте нахождения истца либо в непосредственной близости к нему, либо отличается от суда, указанного в договоре кредитора и должника, либо расположен таким образом, что личное участие должника в рассмотрении дела может быть существенно затруднено.

Кто должен доказывать наличие данных обстоятельств? На первый взгляд, бремя доказывания должно быть полностью возложено на должника, поскольку именно он заявляет о недобросовестном поведении кредитора и поручителя. Однако данный подход является в определенной степени ошибочным. Разумеется, второе обстоятельство должен доказывать должник – именно ему затруднительно участвовать в рассмотрении дела, он может и должен это доказывать. Что касается вопроса об отсутствии отношений между поручителем и должником, то здесь все немного сложнее. Трудно себе представить должника, который заявляет об отсутствии у него каких-либо отношений с поручителем и представляет при этом соответствующие доказательства. Какие здесь могут быть доказательства, не очень понятно. Как нам представляется, это как раз та ситуация, при которой необходимо вспомнить про незаписанное в Арбитражный процессуальный кодекс РФ правило о том, что отрицательные факты не подлежат доказыванию, то есть отсутствие отношений между должником и поручителем презюмируется. Что, естественно, не ограничивает другие стороны процесса в праве представлять доказательства, опровергающие данную презумпцию.

Что касается вопроса об отсутствии отношений между поручителем и должником, то здесь все немного сложнее. Трудно себе представить должника, который заявляет об отсутствии у него каких-либо отношений с поручителем и представляет при этом соответствующие доказательства. Какие здесь могут быть доказательства, не очень понятно. Как нам представляется, это как раз та ситуация, при которой необходимо вспомнить про незаписанное в Арбитражный процессуальный кодекс РФ правило о том, что отрицательные факты не подлежат доказыванию, то есть отсутствие отношений между должником и поручителем презюмируется. Что, естественно, не ограничивает другие стороны процесса в праве представлять доказательства, опровергающие данную презумпцию.

Поручительство обеспечивает обязательства и после расторжения договора или его изменения

Пункт 15 Постановления № 42 содержит следующее разъяснение: после расторжения договора, из которого возникли обязательства, обеспеченные поручительством, поручительство продолжает обеспечивать те из них, которые сохраняются при расторжении такого договора либо образуются в результате его расторжения.

Пожалуй, впервые данная правовая позиция, но только в отношении залога, была высказана Высшим арбитражным судом РФ в постановлении Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» (п. 26). До принятия указанного постановления судебно-арбитражная практика, как правило, занимала противоположную позицию – суды говорили о том, что с расторжением обеспеченного договора прекращаются все обеспечения. Данная позиция, на первый взгляд, полностью соответствует свойству акцессорности. Но, с нашей точки зрения, это не так.

На чем основано данное разъяснение Пленума? На наш взгляд, оно основывается на простой идее о том, что поручительство обеспечивает исполнение не договора, а обязательства. И если договор был расторгнут, то неисполненное обязательство продолжает существовать. Так, если заемщик не вернул кредит, то заемщик продолжает быть обязанным к этому и в случае расторжения договора кредита. А поскольку основное обязательство (обязательство вернуть сумму кредита) сохранилось, то и обеспечение также сохраняется.

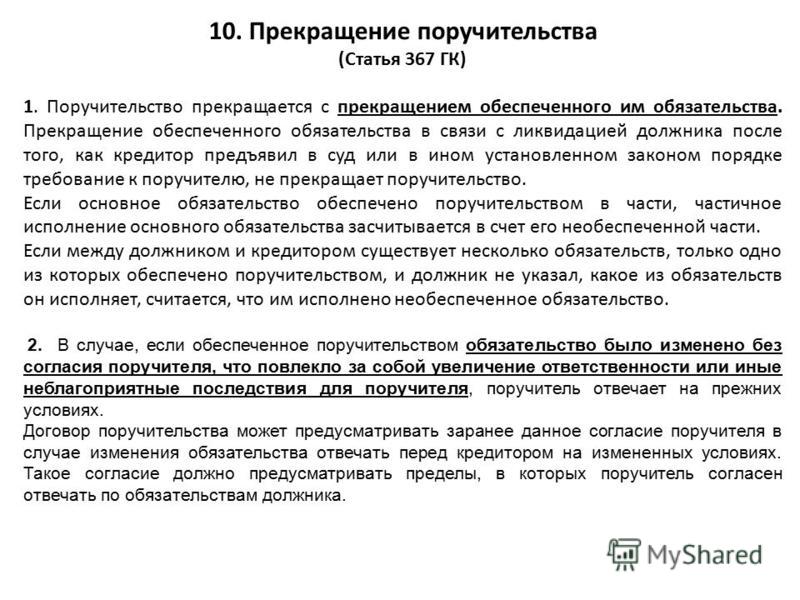

Постановление № 42 содержит разъяснение, которое не укладывается в теорию акцессорности обеспечительных обязательств, но, тем не менее, является разумным и справедливым. Речь идет о пункте 16, в котором рассматривается крайне острая в практике проблема – проблема прекращения поручительства при изменении обеспеченного обязательства. Пункт 16 говорит о том, что поручитель при изменении основного обязательства продолжает отвечать перед кредитором, но на первоначальных условиях обеспеченного обязательства. Ранее судебная практика исходила из следующего: при отсутствии в договоре поручительства согласия поручителя отвечать за исполнение должником его обязательства или при отсутствии в основном договоре права кредитора изменить условия обеспеченного обязательства (например, увеличить процентную ставку по кредиту) в случае такого изменения поручительство прекращается. Данный подход судебной практики сложно назвать не соответствующим закону. В то же время его нельзя признать разумным. Главное возражение против данного подхода сводится к следующему вопросу: каким образом затрагиваются права поручителя, если он продолжает отвечать перед кредитором на ранее согласованных условиях? На наш взгляд, права поручителя никоим образом не затрагиваются, поскольку его обязанность никак не изменилась. Тогда как интересы кредитора существенным образом нарушаются ¾ он теряет обеспечение при отсутствии нарушения прав и интересов поручителя.

Тогда как интересы кредитора существенным образом нарушаются ¾ он теряет обеспечение при отсутствии нарушения прав и интересов поручителя.

Также необходимо отметить, что в соответствии с п. 16 Постановления № 42 вышеуказанное разъяснение вступает в действие только в том случае, если в договоре поручительства отсутствует заранее данное согласие поручителя отвечать за должника в случае изменения основного обязательства на измененных условиях. В судебной практике ранее существовала позиция о сохранении поручительства при наличии заранее данного согласия. Однако теперь Высший арбитражный суд РФ создал дополнительную гарантию для поручителя – заранее данное согласие поручителя должно оговаривать пределы изменения основного обязательства. Если такие пределы не оговорены, то поручитель отвечает перед кредитором на первоначальных условиях обеспеченного обязательства. В связи с этим кредиторам при заключении договоров поручительства необходимо максимально полно описать пределы изменения обеспечиваемого обязательства (в случае с заемным обязательством желательно включить в договор условия об изменении следующих характеристик заемного обязательства: конечный и промежуточный сроки возврата займа, процентная ставка, сумма займа, размер пени).

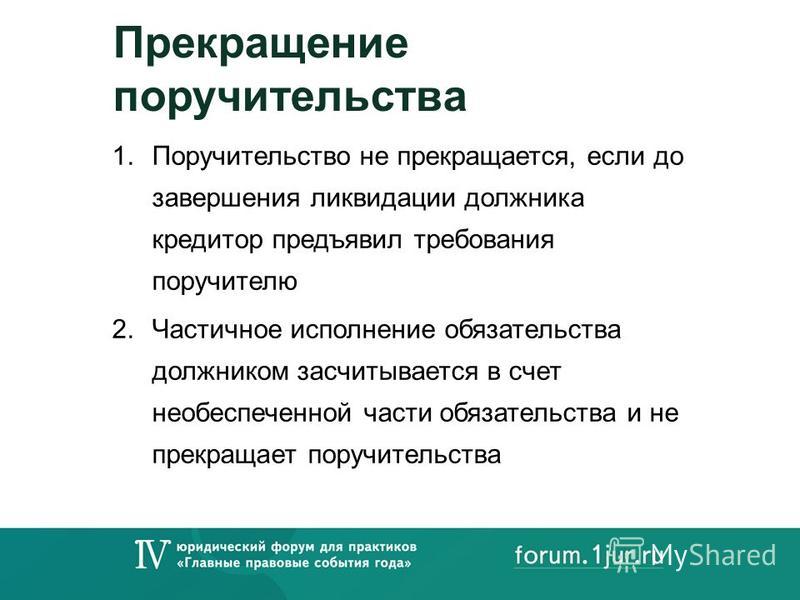

Поручительство не прекращается и после ликвидации должника

Другое интересное разъяснение содержится в п. 21 Постановления № 42, в соответствии с которым прекращение основного обязательства вследствие исключения из ЕГРЮЛ юридического лица, являющегося должником по этому обязательству, не прекращает поручительство, если кредитор до исключения должника из ЕГРЮЛ реализовал свое право в отношении поручителя посредством предъявления иска, заявления требования ликвидационной комиссии в ходе процедуры ликвидации поручителя или подачи заявления об установлении требований в деле о его банкротстве.

Данная правовая позиция является не новой для судебно-арбитражной практики. Во многом благодаря иному постановлению Пленума ВАС РФ, а именно постановлению Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» (далее Постановление № 58), в пункте 21 которого содержится аналогичное разъяснение в отношении залога. Арбитражные суды либо ссылаясь на Постановление № 58, либо не ссылаясь, занимали до Постановления № 42 такую же правовую позицию (постановления ФАС Поволжского округа от 10.03.2009 по делу № А06-6461/2005, от 16.03.2009 по делу № А06-6516Б/2005; Западно-Сибирского округа от 03.09.2010 по делу № А46-962/2007; Восточно-Сибирского округа от 07.09.2011 по делу № А33-15708/2010; Московского округа от 31.10.2011 по делу № А41-36174/09; Северо-Кавказского округа от 03.11.2011 по делу № А53-22704/2010; Уральского округа от 25.05.2011 по делу № А71-6618/2010; от 27.04.2011 по делу № А76-14057/2010-7-469; Волго-Вятского округа округа от 29.04.2011 по делу № А43-4600/2010, от 24.01.2012 по делу № А43-21319/2010; Северо-Западного округа от 18.01.2012 по делу № А21-2012/2008, от 23.01.2012 по делу № А56-12745/2008; Центрального округа от 16.03.2011 по делу № А14-16146/2009/461/5, от 21.12.2011 по делу № А14-16146/2009/461/5, от 13.04.2012 по делу № А35-4591/2010).

Арбитражные суды либо ссылаясь на Постановление № 58, либо не ссылаясь, занимали до Постановления № 42 такую же правовую позицию (постановления ФАС Поволжского округа от 10.03.2009 по делу № А06-6461/2005, от 16.03.2009 по делу № А06-6516Б/2005; Западно-Сибирского округа от 03.09.2010 по делу № А46-962/2007; Восточно-Сибирского округа от 07.09.2011 по делу № А33-15708/2010; Московского округа от 31.10.2011 по делу № А41-36174/09; Северо-Кавказского округа от 03.11.2011 по делу № А53-22704/2010; Уральского округа от 25.05.2011 по делу № А71-6618/2010; от 27.04.2011 по делу № А76-14057/2010-7-469; Волго-Вятского округа округа от 29.04.2011 по делу № А43-4600/2010, от 24.01.2012 по делу № А43-21319/2010; Северо-Западного округа от 18.01.2012 по делу № А21-2012/2008, от 23.01.2012 по делу № А56-12745/2008; Центрального округа от 16.03.2011 по делу № А14-16146/2009/461/5, от 21.12.2011 по делу № А14-16146/2009/461/5, от 13.04.2012 по делу № А35-4591/2010).

На наш взгляд, данный подход невозможно убедительно обосновать с точки зрения акцессорности поручительства по отношению к основному обязательству. Ведь с внесением записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица все его обязательства считаются прекратившимися, а вместе с ними прекращаются и все обеспечительные обязательства, в том числе поручительство. К сожалению, Высший арбитражный суд РФ не сослался ни на одну норму права в обоснование своей позиции. Но, несмотря на это ее вряд ли можно назвать необоснованной и несправедливой. На практике требования к поручителю довольно часто предъявляются уже тогда, когда основной должник находится в процедуре банкротства. Хоть и банкротные процессы продолжаются довольно долго, тем не менее, кредитор может не успеть не только исполнить решение суда в отношении поручителя, но и завершить судебный процесс. В ситуации, когда кредитор уже предъявил требование к поручителю, было бы несправедливым лишать его обеспечения.

Ведь с внесением записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица все его обязательства считаются прекратившимися, а вместе с ними прекращаются и все обеспечительные обязательства, в том числе поручительство. К сожалению, Высший арбитражный суд РФ не сослался ни на одну норму права в обоснование своей позиции. Но, несмотря на это ее вряд ли можно назвать необоснованной и несправедливой. На практике требования к поручителю довольно часто предъявляются уже тогда, когда основной должник находится в процедуре банкротства. Хоть и банкротные процессы продолжаются довольно долго, тем не менее, кредитор может не успеть не только исполнить решение суда в отношении поручителя, но и завершить судебный процесс. В ситуации, когда кредитор уже предъявил требование к поручителю, было бы несправедливым лишать его обеспечения.

В целом же Постановление № 42 представляет собой логичное завершение анализа судебной практики по вопросам обеспечения обязательств и выработки решений соответствующих проблем правоприменения.

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РК | СтатьяВопросы гарантии качества строительных работ приобретают остроту, учитывая масштабность проектов, объем вложенных средств и риски, связанные с безопасностью возводимых объектов для жизни и здоровья людей. Если законодательное регулирование гарантии качества товаров выглядит достаточно понятным, то по поводу гарантийных сроков в сфере строительства возникает множество вопросов. В данной статье не ставится задача решения этих вопросов, а лишь описываются практические трудности, с которыми сталкиваются участники гражданского оборота и судебная практика. Минимальный срок и возможность отказа от гарантийного срока Если исходить из положений Гражданского кодекса РК, то вопрос об установлении гарантийного срока как такового оставлен на усмотрение сторон договора строительного подряда, я. д., это может быть либо оговорено, либо опущено в договоре. Изложенное вытекает из содержания пункта 1 статьи 665 Гражданского кодекса РК, в котором говорится, что « , если иное не предусмотрено договором строительного подряда (выделено нами – А.И. и В.Ш. ) , подрядчик гарантирует достижение объектом строительства показателей, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором в течение гарантийного срока. При этом установление гарантийных сроков эксплуатации объектов строительства также регулируется Законом об архитектуре. Хотя в пункте 1 статьи 69 Закона содержится обратная отсылка к Гражданскому кодексу РК, в котором говорится, что » гарантийный срок эксплуатации объектов строительства устанавливается в соответствии с ГК » далее в том же абзаце говорится, что » во всех остальных случаях гарантийный срок устанавливается в зависимости от состояния строящегося объекта нормативный срок службы (нормативный срок эксплуатации) (по классу прочности здания в целом или по отдельным видам выполняемых строительно-монтажных работ) в случае заключения заказчиком и подрядчиком (генподрядчиком) строительного подряда договора, , но не менее чем за два года до даты ввода объекта в эксплуатацию (выделено нами – А.И. и В.Ш. ).» Возникают следующие вопросы:

Если логика императивного регулирования гарантийных сроков в отношении конкретных объектов строительства связана с установленным законом сроком службы (нормативным сроком эксплуатации) таких объектов, допустимость отказа подрядчика в предоставлении каких-либо гарантий качества выполняемых работ им сомнительно и выглядит непоследовательным. С учетом вышеизложенного пункт 1 статьи 69 Закона об архитектуре необходимо уточнить в отношении того, на какие случаи должно распространяться требование об установлении минимального двухлетнего гарантийного срока. Соотношение гарантийных сроков и сроков выявления скрытых дефектов В отличие от российского законодательства Гражданский кодекс РК не проводит достаточно четкого разграничения гарантийных сроков и сроков выявления дефектов, что вызывает практические трудности. С одной стороны, пункт 1 статьи 665 Гражданского кодекса РК оставляет за сторонами право устанавливать гарантийный срок в договоре строительного подряда. » Максимальный срок уведомления подрядчика о скрытых недостатках, обнаруженных заказчиком, составляет один год, а в отношении работ, относящихся к зданиям и сооружениям, и независимо от вида работ — в отношении недостатков, заведомо сокрытые подрядчиком — три года со дня ввода в эксплуатацию работ. Законодательными актами или договором могут быть установлены сроки ( гарантийные сроки ) (выделено нами — А.И. и В.Ш. ) большей продолжительности. » Однако буквальное толкование порождает внутреннее противоречие между нормами ГК РК, которые, с одной стороны, не требуют обязательного установления гарантийного срока по договору строительного подряда, а, с другой стороны, устанавливает трехлетний гарантийный срок на скрытые дефекты. Противоречие снимается, если различать гарантийные сроки и сроки обнаружения скрытых дефектов. категорий рассматриваемых периодов, что порождает практические проблемы в ходе толкования и правоприменения. Следует отметить, что, в отличие от казахстанского законодательства, законодательство Российской Федерации четко разграничивает гарантийный срок и срок обнаружения дефекта. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено установление гарантийного срока на строительные работы: » Если иное не предусмотрено договором подряда (выделено нами — А.И. и В.Ш. ) , подрядчик гарантирует достижение объектом строительства показателей, указанных в технической документации, и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором подряда в течение гарантийного срока. Гарантийный срок, установленный законодательством, может быть увеличен по соглашению стороны » (п. 1 ст. 755 ГК РФ). В свою очередь ГК РФ отводит срокам выявления недостатков в договорных работах несколько статей, что делает соответствующее правовое регулирование понятным и отличным от поручительства регулирование сроков. Статья 724 ГК РФ устанавливает двухлетний срок обнаружения недостатков для всех видов подряда. Для договора строительного подряда такой срок составляет пять лет (ст. 756 ГК РФ). Этот срок применяется независимо от установлен ли гарантийный срок на выполненные работы.0146 Если гарантийный срок, оговоренный сторонами, истек, но установленный законом срок дефектации еще действует, заказчик вправе в течение срока дефектации предъявить претензию к подрядчику в связи с ненадлежащим качеством подрядных работ. В частности, это вытекает из содержания пункта 4 статьи 724 Гражданского кодекса РФ, в котором указывается, что « в случае, если гарантийный срок, предусмотренный договором, составляет менее двух лет и обнаружены недостатки в результатах работ заказчиком по истечении гарантийного срока, но в течение двух лет с момента, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи, подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ заказчика или по причинам, возникшим до этого момента. Принципиальное отличие гарантийного срока от срока дефектации заключается в том, что применительно к гарантийному сроку бремя доказывания надлежащего качества выполненных работ лежит на подрядчике (презумпция виновности подрядчика). Пункт 2 статьи 755 ГК РФ гласит, что « подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет (курсив наш – А. И. и В. Ш. ) о том, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильной инструкции по его эксплуатации, разработанной самим заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами, либо ненадлежащим ремонтом объекта осуществляется самим заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами. » Что касается срока обнаружения дефекта, то бремя доказывания ненадлежащего качества выполненных работ лежит на заказчике (презумпция невиновности подрядчика). Это следует из п. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

)

) 06.2013

06.2013  В частности, это связано с расплывчатостью формулировок соответствующих нормативных актов и противоречиями между положениями Гражданского кодекса РК[1] и Закона об архитектуре[2].

В частности, это связано с расплывчатостью формулировок соответствующих нормативных актов и противоречиями между положениями Гражданского кодекса РК[1] и Закона об архитектуре[2]. 0440 »

0440 »

При этом пунктом 5 статьи 630 ГК РК предусмотрен трехлетний срок обнаружения скрытого дефекта, который не может быть отменен по соглашению сторон. Если толковать указанный абзац буквально, то из него следует, что срок уведомления подрядчика о скрытых дефектах, обнаруженных заказчиком, является гарантийным сроком:

При этом пунктом 5 статьи 630 ГК РК предусмотрен трехлетний срок обнаружения скрытого дефекта, который не может быть отменен по соглашению сторон. Если толковать указанный абзац буквально, то из него следует, что срок уведомления подрядчика о скрытых дефектах, обнаруженных заказчиком, является гарантийным сроком:

»

»