30 лет приватизации в России. Ректор РЭШ Рубен Ениколопов о плюсах и минусах великой реформы

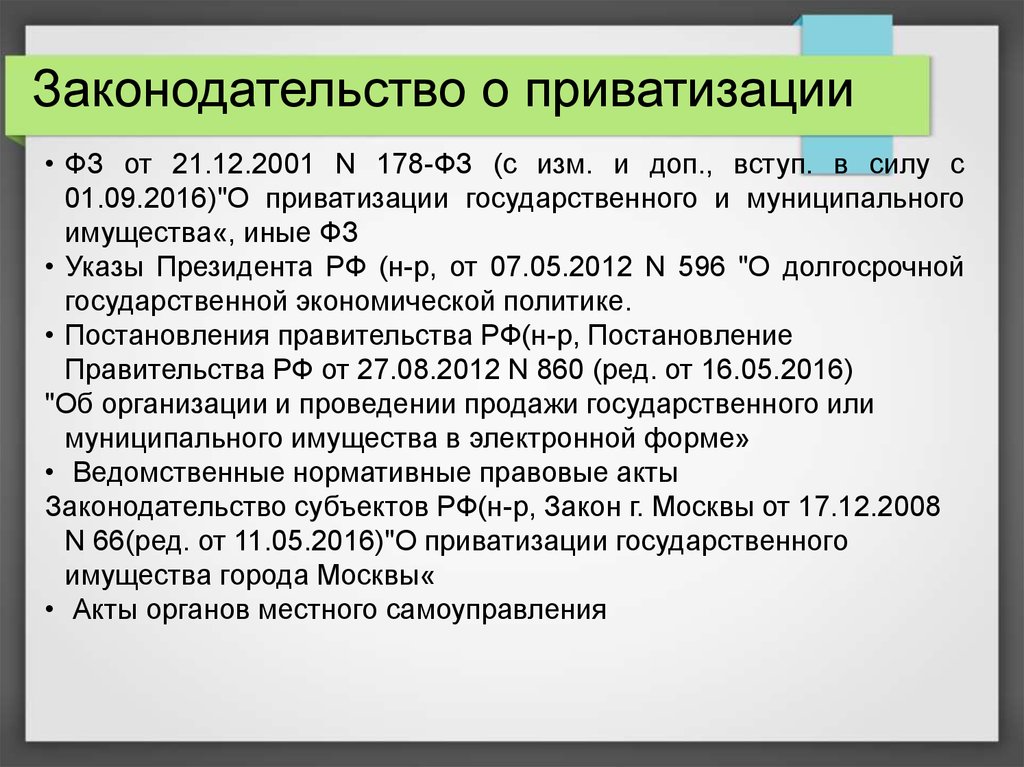

В 2021 году исполняется 30 лет российской приватизации. В июле 1991 года был принят соответствующий закон, в ноябре Анатолий Чубайс возглавил Госкомимущество, и все завертелось. Единого мнения о приватизации, наверное, не будет никогда. Мы попросили ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова сформулировать главные плюсы и минусы.

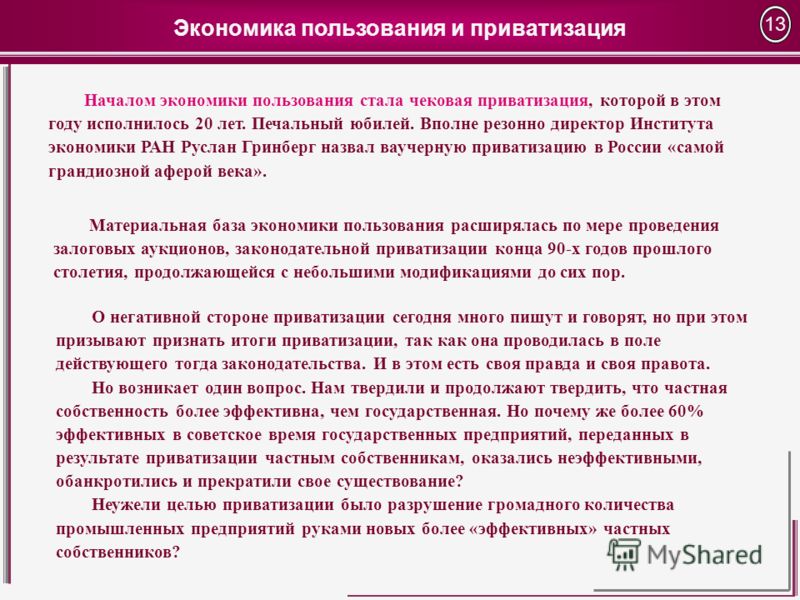

Ректор РЭШ Рубен ЕниколоповТема приватизации остается болезненной для России на протяжении уже очень многих лет. Во многом неоднозначное отношение к процессу и последствиям целиком оправданно — если мы говорим не о самой идее передачи государственной собственности в частные руки, а о том, как именно она происходила и в чьи руки попадала. Однако здесь нужно заметить, что в широком контексте, обсуждая родовые пятна российской приватизации, практически всегда имеют в виду приватизацию самых крупных предприятий, а точнее 12 из них, которая происходила через знаменитую программу залоговых аукционов.

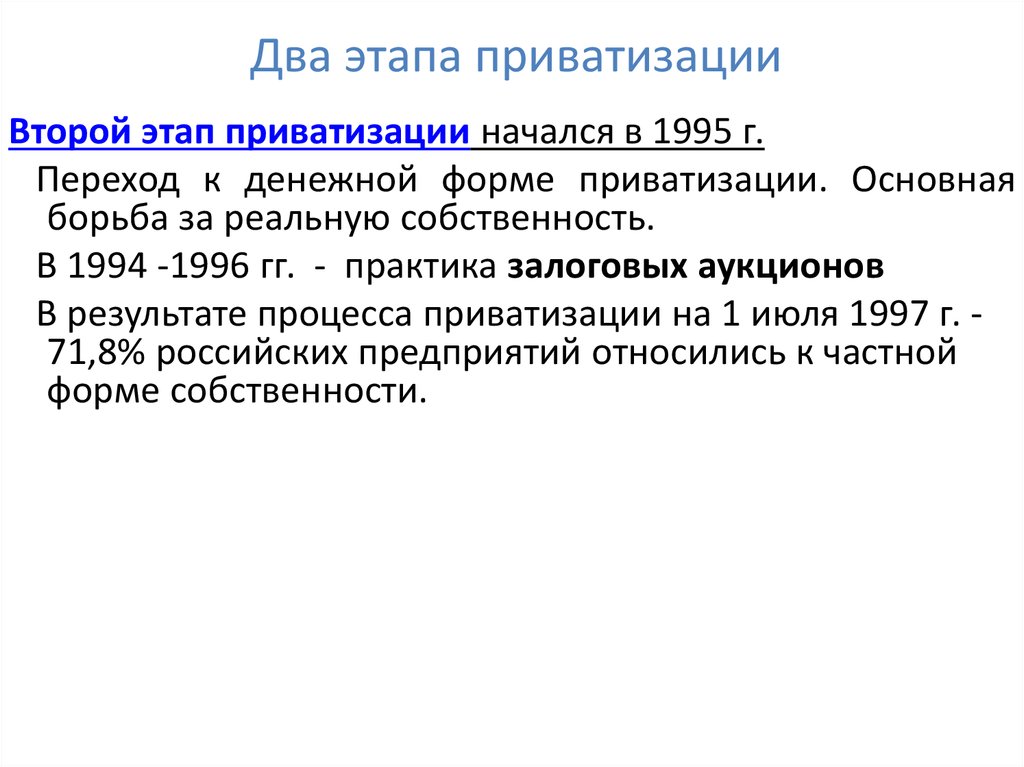

Это, пожалуй, была действительно самая проблемная часть всего проекта: в обмен на деньги на президентскую кампанию Бориса Ельцина несколько человек, которых потом стали называть олигархами, по сильно заниженной стоимости получили самые крупные и экономически привлекательные предприятия. Формально это было организовано в виде аукционов, но к честным и справедливым аукционам они не имели практически никакого отношения, что во многом дискредитировало саму идею инструмента. Эта часть приватизации была чисто политическим явлением.

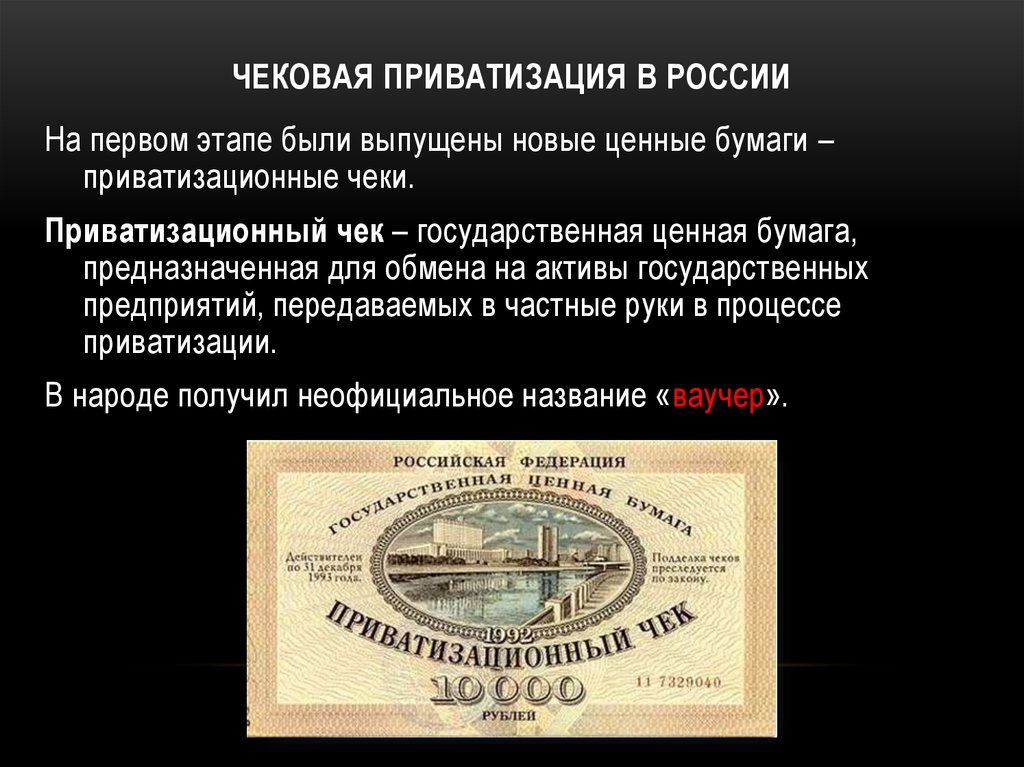

Тем не менее надо понимать: пускай речь о самых крупных, но все же только о 12 предприятиях — тогда как в целом в рамках приватизации в частные руки перешли около 16 тысяч предприятий. И происходило это по совершенно другим механизмам. Например, часто вспоминают ваучеры, через которые большинство россиян участвовали в приватизации и становились миноритарными акционерами.

Однако основным способом приватизации был переход акций в руки руководителей самих госпредприятий и их работников, так что в итоге большинство приватизировавшихся организаций попали под контроль собственного менеджмента. По сути этот процесс начался еще в конце 1980-х, когда контроль над предприятиями частично перешел в руки руководителей предприятий и их работников, превратившихся в экономических инсайдеров, и начавшаяся в 1992 году приватизация лишь закрепила и легитимировала уже сложившуюся ситуацию.

По сути этот процесс начался еще в конце 1980-х, когда контроль над предприятиями частично перешел в руки руководителей предприятий и их работников, превратившихся в экономических инсайдеров, и начавшаяся в 1992 году приватизация лишь закрепила и легитимировала уже сложившуюся ситуацию.

Руководители предприятий еще больше укрепили свой контроль над ними, заставляя работников либо продать свои акции менеджменту (нередко за деньги того же предприятия), либо голосовать по их указке, а также размывая пакеты других миноритариев, в том числе и тех, кто получил свою долю в предприятии через ваучерную приватизацию. В конечном итоге так называемые красные директора становились и собственниками, и менеджерами, что само по себе тоже было неким политическим компромиссом, поскольку предприятие не попадало в руки тех, кто потенциально мог быть самым эффективным собственником и был готов заплатить больше всех.

Сохранение собственности за текущим менеджментом приводило к большим проблемам с корпоративным управлением, которые довольно хорошо изучены и описаны в многочисленных исследованиях. Объединение менеджмента и собственников, к которому добавлялось владение предприятием его работниками, провоцирует сильные конфликты интересов. Кроме того, лишь небольшую долю новых красных директоров в принципе можно было назвать эффективными управленцами.

Объединение менеджмента и собственников, к которому добавлялось владение предприятием его работниками, провоцирует сильные конфликты интересов. Кроме того, лишь небольшую долю новых красных директоров в принципе можно было назвать эффективными управленцами.

На проблемы с корпоративным управлением накладывалось и то, что приватизация происходила на уровне отдельных предприятий несмотря на то, что в советской экономике организация производства опиралась на наличие тесных вертикальных связей между предприятиями. В результате встроенные в вертикально интегрированную цепочку предприятия, многие из которых работали с эксклюзивными поставщиками или потребителями, достались разрозненным владельцам. Зачастую это приводило к распаду производственных связей и нарушению поставок.

После приватизации 1990-х многие годы ушли на выстраивание этих цепочек заново и на дальнейший переход предприятий из рук тех, кто удачно получил собственность на начальном этапе приватизации, к тем, кто на самом деле мог быть потенциально эффективным владельцем. Ими в основном стали крупные финансовые и индустриальные корпорации, у которых были деньги на выкуп у красных директоров наиболее эффективных предприятий. В итоге именно эта часть приватизации — разрушение цепочек поставок, переход организаций сначала под контроль собственного менеджмента и только потом к эффективному собственнику — имела гораздо более негативные последствия для экономики и для развития страны, чем залоговые аукционы.

Ими в основном стали крупные финансовые и индустриальные корпорации, у которых были деньги на выкуп у красных директоров наиболее эффективных предприятий. В итоге именно эта часть приватизации — разрушение цепочек поставок, переход организаций сначала под контроль собственного менеджмента и только потом к эффективному собственнику — имела гораздо более негативные последствия для экономики и для развития страны, чем залоговые аукционы.

Исследования показывают, что, в отличие от других стран Центральной и Восточной Европы, где также проходила приватизация после крушения социалистического строя, в России приватизированные предприятия (прежде всего промышленные) многие годы были менее эффективными, чем неприватизированные. Такая ситуация сохранялась на протяжении 1990-х и даже в начале 2000-х. Это резко отличало Россию от других стран, и связано это было во многом именно с тем, как был организован процесс приватизации и в чьи руки попадали предприятия. Только к середине 2000-х, когда процесс перехода собственности в итоге был окончен, приватизированные компании в России, как и в восточноевропейских странах, стали более эффективными, чем неприватизированные.

Сейчас сложно оценивать работу тех, кто организовывал приватизацию, поскольку в нашей стране было, пожалуй, больше политических ограничений, чем в других странах. Главным ограничением было отсутствие поддержки приватизации со стороны населения и слабость государства. Переходя к рыночной экономике, мы были вынуждены идти на компромиссные меры, которые в итоге оказывались очень вредными и с экономической, и с политической точек зрения. Что касается залоговых аукционов, то они очень сильно на многие годы вперед подорвали доверие к тому, как государство организовывает аукционы, и в принципе к институту частной собственности, поскольку возникали вопросы о легитимности этой собственности. Экономические последствия этого были очень сильными в краткосрочной перспективе, но некоторые эффекты мы наблюдаем до сих пор.

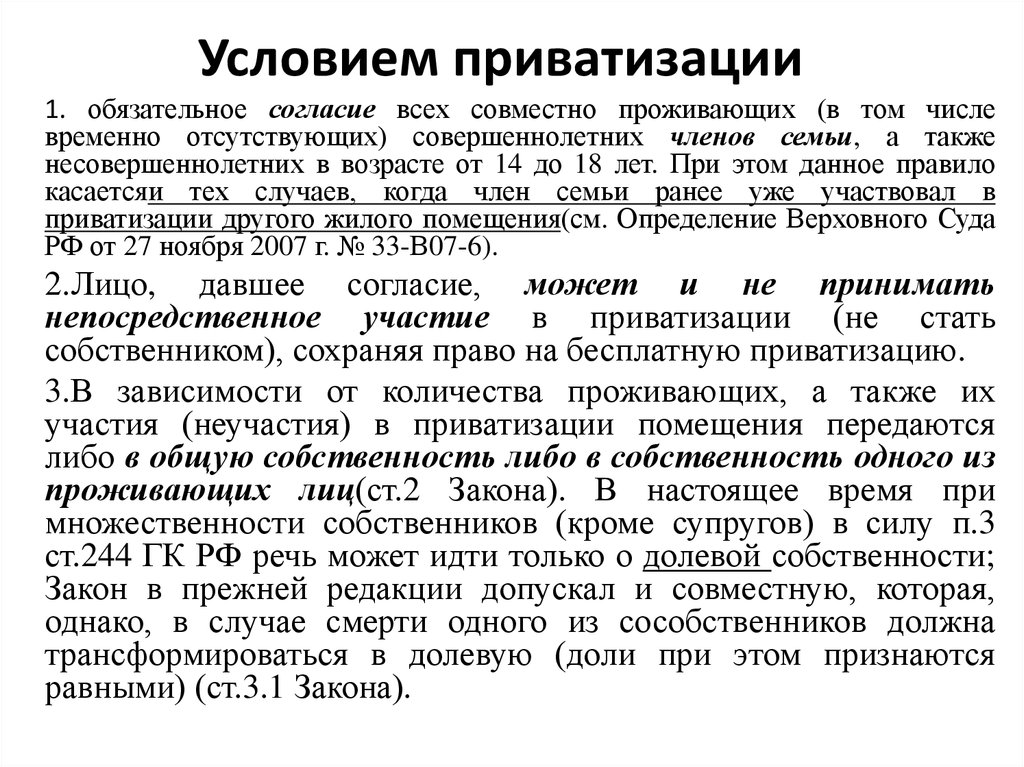

Отдельная тема, которая практически никогда не поднимается: на фоне проблемной приватизации производственных активов прошла еще одна, очень успешная приватизация, которая на самом деле сделала гораздо больше для поддержания рыночной экономики, института частной собственности и для того, чтобы подорвать самые основы советской модели экономики. Это приватизация жилья, которое перешло в частную собственность тех, кто в нем жил, практически всегда совершенно бесплатно и безболезненно.

Это приватизация жилья, которое перешло в частную собственность тех, кто в нем жил, практически всегда совершенно бесплатно и безболезненно.

Сейчас это воспринимается просто как очевидная вещь, но можно вспомнить, что раньше практически всем жильем, за исключением разве что кооперативных квартир, владело государство. Это был очень важный шаг для того, чтобы у людей возникло ощущение собственности, и для развития частного права если не на производственные активы, то хотя бы на такие личные активы, как квартиры.

Приватизация жилья является, пожалуй, более важным фундаментом рыночной экономики в России, чем приватизация производственных активов, проблемы которой, надо надеяться, скоро забудутся. Уже сейчас отсылки к «лихим 90-м» не очень актуальны — слишком много с тех пор прошло времени. А вот тот факт, что люди получили права собственности хотя бы на недвижимость, в переходе от социалистической экономике к рыночной сыграл огромную роль. Не стоит ее недооценивать.

Не стоит ее недооценивать.

30 лет приватизации в России. Плюсы и минусы великой реформы

В 2021 году исполняется 30 лет российской приватизации. В июле 1991 года был принят соответствующий закон, в ноябре Анатолий Чубайс возглавил Госкомимущество, и все завертелось. Единого мнения о приватизации, наверное, не будет никогда. The Bell попросил ректора Российской экономической школы Рубена Ениколопова сформулировать главные плюсы и минусы.

Тема приватизации остается болезненной для России на протяжении уже очень многих лет. Во многом неоднозначное отношение к процессу и последствиям целиком оправданно — если мы говорим не о самой идее передачи государственной собственности в частные руки, а о том, как именно она происходила и в чьи руки попадала. Однако здесь нужно заметить, что в широком контексте, обсуждая родовые пятна российской приватизации, практически всегда имеют в виду приватизацию самых крупных предприятий, а точнее 12 из них, которая происходила через знаменитую программу залоговых аукционов.

Это, пожалуй, была действительно самая проблемная часть всего проекта: в обмен на деньги на президентскую кампанию Бориса Ельцина несколько человек, которых потом стали называть олигархами, по сильно заниженной стоимости получили самые крупные и экономически привлекательные предприятия. Формально это было организовано в виде аукционов, но к честным и справедливым аукционам они не имели практически никакого отношения, что во многом дискредитировало саму идею инструмента. Эта часть приватизации была чисто политическим явлением.

Тем не менее надо понимать: пускай речь о самых крупных, но все же только о 12 предприятиях — тогда как в целом в рамках приватизации в частные руки перешли около 16 тысяч предприятий. И происходило это по совершенно другим механизмам. Например, часто вспоминают ваучеры, через которые большинство россиян участвовали в приватизации и становились миноритарными акционерами.

Однако основным способом приватизации был переход акций в руки руководителей самих госпредприятий и их работников, так что в итоге большинство приватизировавшихся организаций попали под контроль собственного менеджмента. По сути этот процесс начался еще в конце 1980-х, когда контроль над предприятиями частично перешел в руки руководителей предприятий и их работников, превратившихся в экономических инсайдеров, и начавшаяся в 1992 году приватизация лишь закрепила и легитимировала уже сложившуюся ситуацию.

По сути этот процесс начался еще в конце 1980-х, когда контроль над предприятиями частично перешел в руки руководителей предприятий и их работников, превратившихся в экономических инсайдеров, и начавшаяся в 1992 году приватизация лишь закрепила и легитимировала уже сложившуюся ситуацию.

Руководители предприятий еще больше укрепили свой контроль над ними, заставляя работников либо продать свои акции менеджменту (нередко за деньги того же предприятия), либо голосовать по их указке, а также размывая пакеты других миноритариев, в том числе и тех, кто получил свою долю в предприятии через ваучерную приватизацию. В конечном итоге так называемые красные директора становились и собственниками, и менеджерами, что само по себе тоже было неким политическим компромиссом, поскольку предприятие не попадало в руки тех, кто потенциально мог быть самым эффективным собственником и был готов заплатить больше всех.

Сохранение собственности за текущим менеджментом приводило к большим проблемам с корпоративным управлением, которые довольно хорошо изучены и описаны в многочисленных исследованиях. Объединение менеджмента и собственников, к которому добавлялось владение предприятием его работниками, провоцирует сильные конфликты интересов. Кроме того, лишь небольшую долю новых красных директоров в принципе можно было назвать эффективными управленцами.

Объединение менеджмента и собственников, к которому добавлялось владение предприятием его работниками, провоцирует сильные конфликты интересов. Кроме того, лишь небольшую долю новых красных директоров в принципе можно было назвать эффективными управленцами.

На проблемы с корпоративным управлением накладывалось и то, что приватизация происходила на уровне отдельных предприятий несмотря на то, что в советской экономике организация производства опиралась на наличие тесных вертикальных связей между предприятиями. В результате встроенные в вертикально интегрированную цепочку предприятия, многие из которых работали с эксклюзивными поставщиками или потребителями, достались разрозненным владельцам. Зачастую это приводило к распаду производственных связей и нарушению поставок.

После приватизации 1990-х многие годы ушли на выстраивание этих цепочек заново и на дальнейший переход предприятий из рук тех, кто удачно получил собственность на начальном этапе приватизации, к тем, кто на самом деле мог быть потенциально эффективным владельцем. Ими в основном стали крупные финансовые и индустриальные корпорации, у которых были деньги на выкуп у красных директоров наиболее эффективных предприятий. В итоге именно эта часть приватизации — разрушение цепочек поставок, переход организаций сначала под контроль собственного менеджмента и только потом к эффективному собственнику — имела гораздо более негативные последствия для экономики и для развития страны, чем залоговые аукционы.

Ими в основном стали крупные финансовые и индустриальные корпорации, у которых были деньги на выкуп у красных директоров наиболее эффективных предприятий. В итоге именно эта часть приватизации — разрушение цепочек поставок, переход организаций сначала под контроль собственного менеджмента и только потом к эффективному собственнику — имела гораздо более негативные последствия для экономики и для развития страны, чем залоговые аукционы.

Исследования показывают, что, в отличие от других стран Центральной и Восточной Европы, где также проходила приватизация после крушения социалистического строя, в России приватизированные предприятия (прежде всего промышленные) многие годы были менее эффективными, чем неприватизированные. Такая ситуация сохранялась на протяжении 1990-х и даже в начале 2000-х. Это резко отличало Россию от других стран, и связано это было во многом именно с тем, как был организован процесс приватизации и в чьи руки попадали предприятия. Только к середине 2000-х, когда процесс перехода собственности в итоге был окончен, приватизированные компании в России, как и в восточноевропейских странах, стали более эффективными, чем неприватизированные.

Сейчас сложно оценивать работу тех, кто организовывал приватизацию, поскольку в нашей стране было, пожалуй, больше политических ограничений, чем в других странах. Главным ограничением было отсутствие поддержки приватизации со стороны населения и слабость государства. Переходя к рыночной экономике, мы были вынуждены идти на компромиссные меры, которые в итоге оказывались очень вредными и с экономической, и с политической точек зрения. Что касается залоговых аукционов, то они очень сильно на многие годы вперед подорвали доверие к тому, как государство организовывает аукционы, и в принципе к институту частной собственности, поскольку возникали вопросы о легитимности этой собственности. Экономические последствия этого были очень сильными в краткосрочной перспективе, но некоторые эффекты мы наблюдаем до сих пор.

Отдельная тема, которая практически никогда не поднимается: на фоне проблемной приватизации производственных активов прошла еще одна, очень успешная приватизация, которая на самом деле сделала гораздо больше для поддержания рыночной экономики, института частной собственности и для того, чтобы подорвать самые основы советской модели экономики. Это приватизация жилья, которое перешло в частную собственность тех, кто в нем жил, практически всегда совершенно бесплатно и безболезненно.

Это приватизация жилья, которое перешло в частную собственность тех, кто в нем жил, практически всегда совершенно бесплатно и безболезненно.

Сейчас это воспринимается просто как очевидная вещь, но можно вспомнить, что раньше практически всем жильем, за исключением разве что кооперативных квартир, владело государство. Это был очень важный шаг для того, чтобы у людей возникло ощущение собственности, и для развития частного права если не на производственные активы, то хотя бы на такие личные активы, как квартиры.

Приватизация жилья является, пожалуй, более важным фундаментом рыночной экономики в России, чем приватизация производственных активов, проблемы которой, надо надеяться, скоро забудутся. Уже сейчас отсылки к «лихим 90-м» не очень актуальны — слишком много с тех пор прошло времени. А вот тот факт, что люди получили права собственности хотя бы на недвижимость, в переходе от социалистической экономике к рыночной сыграл огромную роль. Не стоит ее недооценивать.

Архивное фото: Чубайс и 2 «Волги» за ваучер.

Почему экономическая трансформация в России была такой трудной?

Abstract

В статье рассматриваются проблемы посткоммунистической экономической трансформации России. Его основной тезис заключается в том, что российская попытка радикальной экономической реформы в значительной степени потерпела неудачу из-за необычайной погони за рентой со стороны старых менеджеров предприятий с помощью экспортной ренты, субсидированных кредитов, импортных субсидий и прямых государственных субсидий, в то время как они мало что выиграли от приватизации. Причина, по которой менеджеры были настолько сильны, заключалась в том, что Советский Союз оставил позади большие экономические перекосы и практически ничем не ограниченную экономическую элиту. Реформы могли бы быть усилены, если бы демократические институты развивались быстрее или если бы Запад оказал финансовую поддержку реформам в начале XIX века.92. Со временем арендная плата снизилась, но российские институты серьезно пострадали от коррупции. Интенсивная конкуренция за арендную плату способствовала финансовому краху в августе 1998 года, но конкуренция также ограничивает арендную плату и может облегчить будущие реформы.

Интенсивная конкуренция за арендную плату способствовала финансовому краху в августе 1998 года, но конкуренция также ограничивает арендную плату и может облегчить будущие реформы.

За последнее десятилетие ВВП России упал примерно на 40 процентов, а в 1999 году ВВП, вероятно, упадет на несколько процентов. Параллельно с этим в России наблюдается необычайный рост разницы в доходах и бедности. Долгое время безработица была ограниченной, но в последнее время она превышает 12 процентов. Почему произошли эти негативные явления?

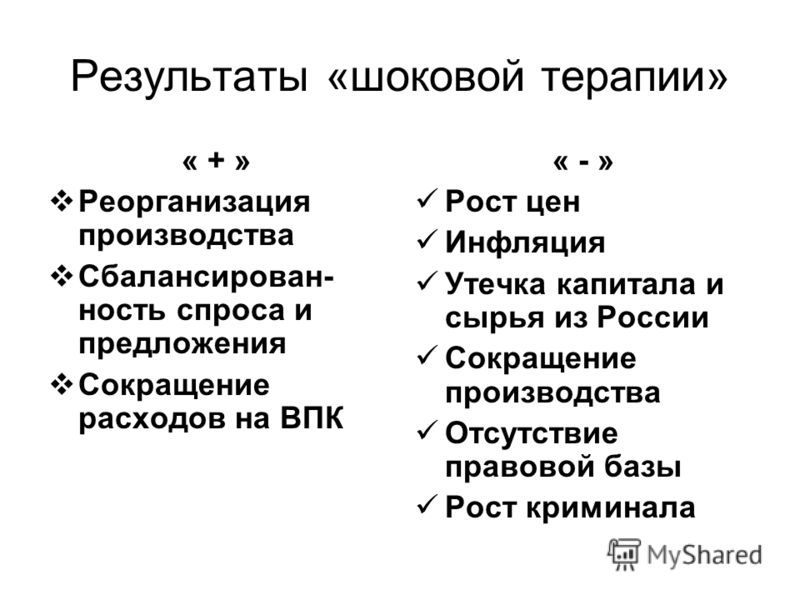

Многие утверждали, что его реформы были слишком быстрыми и радикальными, критикуя «шоковую терапию», «неолиберализм», монетаризм и приватизацию. Однако финансовый крах России в августе 1998 г. показал, что реформы были не радикальными и не быстрыми, а медленными и частичными. Российское государство остается большим и всепроникающим. Все показатели либерализации показывают, что российская экономика далека от либеральной, а коррупция процветает на чрезмерном регулировании. Как выразился президент Ельцин (1999 г.) в своем Ежегодном послании Федеральному собранию 30 марта 19 г.99: «Мы застряли на полпути перехода от плановой и командной экономики к нормальной рыночной экономике. Мы создали гибрид двух систем».

Как выразился президент Ельцин (1999 г.) в своем Ежегодном послании Федеральному собранию 30 марта 19 г.99: «Мы застряли на полпути перехода от плановой и командной экономики к нормальной рыночной экономике. Мы создали гибрид двух систем».

Ключевая проблема России заключается в том, что несколько человек очень разбогатели на частичных реформах и купили большую часть российской политики, политиков и чиновников. Чтобы сохранить свою ренту, новоиспечённые богачи используют свою экономическую мощь, чтобы предотвратить либеральные экономические реформы, которые могли бы обеспечить России экономический рост и благосостояние. Посткоммунистический период России характеризовался борьбой между реформами и погоней за рентой. К сожалению, реформаторы в основном проиграли. Джоэл Хеллман (1998) резюмировал это последствие частичной реформы как «Победители получают все». Андрей Шлейфер и Роберт В. Вишны (1998) называют эти правительственные патологии «хватающей рукой».

Под арендной платой обычно понимаются деньги, получаемые за счет государственных трансфертов или любого рода рыночных искажений. В этой статье речь идет о бесплатных деньгах для элиты, полученных либо за счет прямых государственных субсидий, либо косвенно за счет государственного регулирования. Однако, учитывая особенности посткоммунистической трансформации, я также включу ресурсы, которые являются бесплатными в том смысле, что они не защищены верховенством права, в то время как я исключаю социальные трансферты и государственное финансирование на подлинно социальные цели, даже если некоторые из них могут быть также учитывалась арендная плата. Ренты понимаются как потоки. Противоположностью ренты является прибыль, полученная на конкурентном рынке.

В этой статье речь идет о бесплатных деньгах для элиты, полученных либо за счет прямых государственных субсидий, либо косвенно за счет государственного регулирования. Однако, учитывая особенности посткоммунистической трансформации, я также включу ресурсы, которые являются бесплатными в том смысле, что они не защищены верховенством права, в то время как я исключаю социальные трансферты и государственное финансирование на подлинно социальные цели, даже если некоторые из них могут быть также учитывалась арендная плата. Ренты понимаются как потоки. Противоположностью ренты является прибыль, полученная на конкурентном рынке.

В этой статье я рассматриваю недавнюю экономическую историю России с точки зрения погони за рентой. Прежде всего, нам необходимо рассмотреть предпосылки проведения реформ в России. Во-вторых, чтобы показать взаимосвязь между макроэкономической стабилизацией, либерализацией и приватизацией, я рассматриваю их эволюцию в три периода. Во время попытки радикальной экономической реформы с 1991 по 1993 год фактические реформы были медленными и частичными, что привело к чрезмерной погоне за рентой за счет субсидируемых кредитов и арбитража во внешней торговле. с 19С 94 по 1995 годы реформы продолжались, и арендная плата, а также инфляция были поставлены под контроль. Однако с 1996 по 1998 год реформа находилась в застое, поскольку погонщики ренты вернулись, заблокировав дальнейшие реформы, что вызвало финансовый кризис летом 1998 года. В пятом разделе подводятся итоги развития и политики погони за рентой, а в шестом раздел рассматривает альтернативные политики.

с 19С 94 по 1995 годы реформы продолжались, и арендная плата, а также инфляция были поставлены под контроль. Однако с 1996 по 1998 год реформа находилась в застое, поскольку погонщики ренты вернулись, заблокировав дальнейшие реформы, что вызвало финансовый кризис летом 1998 года. В пятом разделе подводятся итоги развития и политики погони за рентой, а в шестом раздел рассматривает альтернативные политики.

Наследие Советского Союза

Ключевой чертой советской системы была номенклатурная система. Крошечная элита контролировала все решения и ресурсы (Восленский 19).84). В 1980-х высшие бюрократы уже не боялись верховного лидера. Они выполняли приказы, которые приносили им прямую пользу, игнорируя приказы, противоречащие их интересам. Разрушению советской системы способствовал раскол в номенклатуре. Его экономически ориентированные члены, в первую очередь руководители государственных предприятий, а также некоторые чиновники и политики, процветали на несостоятельности разваливающейся социалистической системы. Они хотели свободы рынка для себя, но правил для других. Эти «красные директора» уже были хорошо организованы, прежде всего в Российском союзе промышленников и предпринимателей и Российской ассоциации банков. Отказавшись от социалистической системы в пользу частичной рыночной экономики, красные директора сделали советскую элиту расколотой и политически уязвимой. Когда Советский Союз распался, страна, политическая система и экономическая система распались, что привело к всеобщему замешательству. Его падению способствовали серьезные экономические диспропорции и перекосы. Некоторые условия имели большое значение для будущих попыток рыночных экономических преобразований (Ослунд 19).91).

Они хотели свободы рынка для себя, но правил для других. Эти «красные директора» уже были хорошо организованы, прежде всего в Российском союзе промышленников и предпринимателей и Российской ассоциации банков. Отказавшись от социалистической системы в пользу частичной рыночной экономики, красные директора сделали советскую элиту расколотой и политически уязвимой. Когда Советский Союз распался, страна, политическая система и экономическая система распались, что привело к всеобщему замешательству. Его падению способствовали серьезные экономические диспропорции и перекосы. Некоторые условия имели большое значение для будущих попыток рыночных экономических преобразований (Ослунд 19).91).

Во-первых, советские финансы рухнули в 1991 году, когда союзные республики перестали отправлять налоговые поступления в Москву. Советское правительство столкнулось с огромным дефицитом бюджета, в то время как международное финансирование иссякло, поскольку Советский Союз не выполнил свои платежи за границу. В конце 1991 года центральное советское правительство мало чем питалось, кроме денежной эмиссии.

В конце 1991 года центральное советское правительство мало чем питалось, кроме денежной эмиссии.

Во-вторых, союзные республики начали выдавать собственные рублевые кредиты без согласования с Госбанком СССР. Чем больше кредитов в советских рублях выпускала какая-либо республика, тем большую долю общего советского ВВП она получала. Этот конкурентный выпуск одной валюты практически гарантировал гиперинфляцию.

Третьим наследием было идиосинкразическое регулирование большинства цен, что привело к их сильному искажению. Сочетание внешнего дефолта и частичной либерализации привело к резкому падению рыночного обменного курса в 1991 году, что усугубило искажение относительных цен. Цены на товары были минимальными, а на товары промышленного ширпотреба цены были завышены. В декабре 1991 г. контролируемая государством цена сырой нефти в России составляла 50 центов за тонну, т. е. 0,4% от цены на мировом рынке (Delpla 19).93).

В-четвертых, частичная либерализация цен и внешней торговли усугубила экономические перекосы. В Советском Союзе был один специальный обменный курс для всех основных товаров, и разница между ними была большой. Во время постепенных экономических реформ, проводимых президентом СССР Михаилом Горбачевым, все большее число советских предприятий получали права на внешнюю торговлю. В 1988 г. право внешней торговли имели 213 предприятий, а в 1990 г. их число приблизилось к 20 000 (Ослунд, 1991). Имея нужные связи, такие предприятия могли приобретать нефть или металлы по низким советским государственным ценам, получать экспортные лицензии и квоты от органов внешней торговли и продавать товары за границу по высоким мировым ценам.

В Советском Союзе был один специальный обменный курс для всех основных товаров, и разница между ними была большой. Во время постепенных экономических реформ, проводимых президентом СССР Михаилом Горбачевым, все большее число советских предприятий получали права на внешнюю торговлю. В 1988 г. право внешней торговли имели 213 предприятий, а в 1990 г. их число приблизилось к 20 000 (Ослунд, 1991). Имея нужные связи, такие предприятия могли приобретать нефть или металлы по низким советским государственным ценам, получать экспортные лицензии и квоты от органов внешней торговли и продавать товары за границу по высоким мировым ценам.

Шестой особенностью стала эффективная легализация управленческого воровства в 1988 г. путем принятия Закона о кооперации. Это позволило руководителям государственных предприятий создавать частные предприятия, которые занимались арбитражем с государственными предприятиями, которыми они управляли, переводя прибыль государственных предприятий в частные предприятия, принадлежащие руководству. Коммерческие банки стали самыми известными новыми свободными кооперативами.

Коммерческие банки стали самыми известными новыми свободными кооперативами.

Россию на закате коммунизма часто называют институциональным вакуумом, но это не совсем так. Красные директора процветали за счет институциональных аномалий и экономической политики, несовместимой с рыночной экономикой, таких как неограниченная денежная эмиссия, низкие процентные ставки, искаженные относительные цены, множественные обменные курсы, строгое лицензирование предпринимательства и множество правил. Немного, но банковское дело было бесплатным. Происходила массовая погоня за рентой, и это, естественно, должно было привести к частичным реформам.

Предпосылки проведения реформ в России в 1991 г. сильно отличались от китайских в любое время. Во-первых, в отличие от Китая Советский Союз пережил многократный распад, не оставив места для постепенного подхода. Во-вторых, частичные реформы в Советском Союзе неоднократно сворачивались, что привело к широко распространенному выводу о том, что советская политическая и экономическая система настолько окаменела, что возможна только массовая трансформация, в то время как в Китае оказалась возможной постепенная реформа (Корнай 19). 92). Возможно, советская власть была настолько рассеяна, что в Советском Союзе почти не осталось центральной власти, определяющей политику, в то время как в Китае она была. В-третьих, структурные различия в экономике были огромными, поскольку в Китае по-прежнему преобладало сельское хозяйство (Sachs and Woo, 1994). Различия между Россией и Китаем настолько велики, что мало оснований предполагать, что подобная политика была бы оптимальной или даже возможной.

92). Возможно, советская власть была настолько рассеяна, что в Советском Союзе почти не осталось центральной власти, определяющей политику, в то время как в Китае она была. В-третьих, структурные различия в экономике были огромными, поскольку в Китае по-прежнему преобладало сельское хозяйство (Sachs and Woo, 1994). Различия между Россией и Китаем настолько велики, что мало оснований предполагать, что подобная политика была бы оптимальной или даже возможной.

Попытка радикальной экономической реформы, 1991-1993 гг.

Осенью 1991 года в России царил полный разброд. Вся денежная и финансовая дисциплина исчезла, а цены в значительной степени регулировались, в результате чего многие магазины остались практически пустыми. У людей почти не было причин работать. В этом плачевном состоянии Россия начала переход от советской экономической системы к рыночной экономике. С одной стороны, в то время преобладала чрезвычайная погоня за рентой. С другой стороны, Россия подверглась многочисленным потрясениям: внешнему дефолту, обвалу государственных доходов, резкому падению внешней торговли и смене политического режима. Эти потрясения открыли окно возможностей для фундаментальных системных изменений.

Эти потрясения открыли окно возможностей для фундаментальных системных изменений.

Первым шагом к глубоким переменам стало избрание Бориса Ельцина президентом России большинством голосов 12 июня 1991 года. После неудавшегося коммунистического переворота в августе 1991 года он получил фактическую исполнительную власть. 28 октября президент Ельцин сделал второй шаг, объявив о своем намерении провести радикальную рыночную экономическую реформу в речи на Всероссийском съезде народных депутатов (Ельцин, 1991). Третий шаг заключался в том, что через несколько дней подавляющее большинство Конгресса приняло его речь в качестве руководства для экономической политики правительства. Четвертый шаг был сделан неделей позже, когда Ельцин назначил новый тип правительства. Почти все старые советские отраслевые министерства были упразднены, и большинство министров были посторонними. молодых либеральных экономистов во главе с Егором Гайдаром. Сохранилась лишь горстка старых отраслевых министерств (промышленности, транспорта, внутренней торговли и внешней торговли). Президент Ельцин и его министры-реформаторы заявили о своем намерении как можно быстрее построить в России нормальную рыночную экономику.

Президент Ельцин и его министры-реформаторы заявили о своем намерении как можно быстрее построить в России нормальную рыночную экономику.

Реформаторы сосредоточились на том, чтобы взять под контроль государственные финансы, и составили сбалансированный бюджет на первый квартал 1992 года. Другим приоритетом была либерализация экономики ? цен, внутренней торговли, внешней торговли и предпринимательства. Большинство цен и импорта были либерализованы, в результате чего из бюджета были исключены крупные ценовые субсидии. Реформаторы сократили закупки оружия не менее чем на 70 процентов.

В этот период произошло пять основных сражений за дерегулирование и макроэкономическую стабильность. Один касался регулирования цен на сырьевые товары и их экспорта. Вторая битва была связана с эмиссией денег. Третьим сопутствующим вопросом было сохранение рублевой зоны. Четвертой головной болью были импортные субсидии, а пятой проблемой была свобода предпринимательства (Ослунд 19).95).

Под руководством вице-премьера Егора Гайдара реформаторы в начале 1992 года попытались либерализовать российские цены на товары и экспорт, но ожидаемая либерализация неоднократно откладывалась, поскольку энергетическое лобби яростно сопротивлялось и побеждало. Руководители государственных нефтяных компаний утверждали, что российская промышленность рухнет, если она столкнется с мировыми рыночными ценами, и их поддержали коммунисты. Энергетическое лобби возглавил Виктор Черномырдин, сменивший гайдаровского либерального министра энергетики 19 мая.92 и самого Гайдара в декабре 1992 года. Весной 1992 года государственная цена на нефть все еще составляла один процент от цены на мировом рынке. Даже в 1993 г. средняя цена на российскую нефть составляла всего 8,3% от цены на мировом рынке (Delpla 1993). Руководители государственных компаний, производящих нефть и металлы, покупали эти товары по установленным государством ценам у «своих» государственных предприятий через свои частные торговые фирмы. Они приобретали экспортные квоты и лицензии через связи во внешнеторговом управлении и продавали за границу по цене мирового рынка. Общая экспортная рента составляла не менее 24 миллиардов долларов в пиковый год 19-го.92, или 30 процентов ВВП, поскольку обменный курс в том году был очень низким.

Руководители государственных нефтяных компаний утверждали, что российская промышленность рухнет, если она столкнется с мировыми рыночными ценами, и их поддержали коммунисты. Энергетическое лобби возглавил Виктор Черномырдин, сменивший гайдаровского либерального министра энергетики 19 мая.92 и самого Гайдара в декабре 1992 года. Весной 1992 года государственная цена на нефть все еще составляла один процент от цены на мировом рынке. Даже в 1993 г. средняя цена на российскую нефть составляла всего 8,3% от цены на мировом рынке (Delpla 1993). Руководители государственных компаний, производящих нефть и металлы, покупали эти товары по установленным государством ценам у «своих» государственных предприятий через свои частные торговые фирмы. Они приобретали экспортные квоты и лицензии через связи во внешнеторговом управлении и продавали за границу по цене мирового рынка. Общая экспортная рента составляла не менее 24 миллиардов долларов в пиковый год 19-го.92, или 30 процентов ВВП, поскольку обменный курс в том году был очень низким. Полученные частные доходы аккумулировались за границей, что приводило к соответствующему оттоку капитала. Бенефициарами было небольшое количество руководителей государственных предприятий, правительственных чиновников, политиков и торговцев сырьевыми товарами.

Полученные частные доходы аккумулировались за границей, что приводило к соответствующему оттоку капитала. Бенефициарами было небольшое количество руководителей государственных предприятий, правительственных чиновников, политиков и торговцев сырьевыми товарами.

Во-вторых, в 1991 году началась массовая конкурентная эмиссия денег. Реформаторам не удалось получить контроль над Центральным банком, который курировал старый полудемократический российский парламент — Верховный Совет. В 1992, ее спикер Руслан Хасбулатов упорно добивался дешевых кредитов и победил (Матюхин 1993). Центральный банк выдавал огромные кредиты по субсидированным ставкам 10 или 25 процентов в год, а инфляция в 1992 году составляла 2500 процентов. Кредит Центрального банка был просто подарком. Только в 1992 г. чистая кредитная эмиссия ЦБ России составляла не менее 31,6% ВВП (Гранвиль, 1995а, с. 67). Из них целевые кредиты предприятиям, равносильные субсидиям, составляли 23,0% ВВП. (МВФ 1993, с. 139). Хотя эти состояния были менее концентрированными, чем доходы от экспорта товаров, они обогатили многих российских банкиров.

Третьей проблемой было сохранение рублевой зоны, что делало финансовую стабилизацию практически невозможной во всех странах-членах (Sachs and Lipton 1993; Hansson 1993). Многие интересы поддержали его. В России красные директора хотели продолжить «продажу» неликвидного товара бывшим советским республикам за счет российских государственных кредитов. Торговцы сырьевыми товарами использовали различия в регулировании цен между различными бывшими советскими республиками. Старый истеблишмент в других бывших советских республиках процветал за счет дешевых российских кредитов. Цена для России была огромной. МВФ (1994, с. 25) подсчитал, что в 1992 году это стоило России 9,3 процента ВВП в виде финансирования и 13,2 процента ВВП в виде неявных торговых субсидий, что в сумме составляет 22,5 процента ВВП. Россия не могла позволить себе эти субсидии, которые даже превышали дефицит российского бюджета. Как ни странно, МВФ поддержал рублевую зону против российских реформаторов. Только после денежной реформы в Кыргызстане в мае 1993 года МВФ занял четкую позицию против рублевой зоны. В течение следующих двух лет в одной стране за другой происходила финансовая стабилизация.

В течение следующих двух лет в одной стране за другой происходила финансовая стабилизация.

Четвертая важная борьба связана с импортными субсидиями. Зимой 1991-92 гг. были велики опасения, что страну постигнет голод. Поэтому у реформаторов не было шансов отменить существующие субсидии на импорт продуктов питания. Импортер продовольствия платил только один процент от текущего обменного курса, когда он импортировал основные продукты питания, но он мог относительно свободно перепродавать их на внутреннем рынке, присваивая себе субсидию. Этот импорт оплачивался западными «гуманитарными» экспортными кредитами, которые добавлялись к государственному долгу России. Общая стоимость составила 17,5% ВВП России в 1919 году.92 (МВФ 1993, стр. 133, 139). Эти доходы были сосредоточены в руках ограниченного числа торговцев в Москве, действовавших через старые государственные сельскохозяйственные монополии.

Пятая битва развернулась за либерализацию предпринимательства. В январе 1992 года президент Ельцин издал указ, позволяющий любому торговать в любом месте в любое время чем угодно и по любой цене. Этот указ был смоделирован на основе успешного дерегулирования в Польше министра финансов Лешека Бальцеровича. Реакция общественности была экстраординарной. В мгновение ока десятки тысяч людей вышли на улицы и начали торговать по всей России. Однако авторитетные торговцы выступили против конкуренции и заручились поддержкой мэров крупных городов. В апреле мэр Москвы Юрий Лужков запретил эту торговлю, и милиция занялась отгоном уличных торговцев. Другие мэры последовали их примеру и успешно ликвидировали свободу предпринимательства. 19 мая93 года был принят закон о комплексном лицензировании практически всех видов экономической деятельности.

Этот указ был смоделирован на основе успешного дерегулирования в Польше министра финансов Лешека Бальцеровича. Реакция общественности была экстраординарной. В мгновение ока десятки тысяч людей вышли на улицы и начали торговать по всей России. Однако авторитетные торговцы выступили против конкуренции и заручились поддержкой мэров крупных городов. В апреле мэр Москвы Юрий Лужков запретил эту торговлю, и милиция занялась отгоном уличных торговцев. Другие мэры последовали их примеру и успешно ликвидировали свободу предпринимательства. 19 мая93 года был принят закон о комплексном лицензировании практически всех видов экономической деятельности.

Простая истина состоит в том, что реформаторы доминировали в российском правительстве только с ноября 1991 г. по июнь 1992 г. Они пытались провести радикальные реформы, но к июню 1992 г. были полностью разбиты крупным бизнес-сообществом банкиров и промышленников в когорте старого парламента. . Осенью Россия была близка к гиперинфляции. Искатели ренты? руководители государственных предприятий, банкиры, коррумпированные чиновники и торговцы товарами? были организованы и политически влиятельны, в то время как они не столкнулись с небольшим противовесом. Они накопили огромные состояния, быстро переместив Россию от среднеевропейской дифференциации доходов к одной из латиноамериканских высот (Миланович 19).98). Эта рента была получена либо непосредственно из государственных субсидий, либо косвенно из правительственных постановлений. Если бы цены на сырьевые товары, экспорт и импорт были дерегулированы в 1992 году и если бы рыночным процентным ставкам было позволено преобладать, эти состояния никогда не были бы созданы. Тогда предприятия в России были бы вынуждены реструктурироваться, чтобы выжить, как в Польше или Эстонии.

Они накопили огромные состояния, быстро переместив Россию от среднеевропейской дифференциации доходов к одной из латиноамериканских высот (Миланович 19).98). Эта рента была получена либо непосредственно из государственных субсидий, либо косвенно из правительственных постановлений. Если бы цены на сырьевые товары, экспорт и импорт были дерегулированы в 1992 году и если бы рыночным процентным ставкам было позволено преобладать, эти состояния никогда не были бы созданы. Тогда предприятия в России были бы вынуждены реструктурироваться, чтобы выжить, как в Польше или Эстонии.

Де Мело и др. (1997) показали с помощью регрессий, что чем хуже были начальные условия для проведения реформ, тем больше вероятность того, что страна потерпит неудачу. Однако некоторые страны пошли на радикальные реформы вопреки неблагоприятным предпосылкам и получили наибольший положительный эффект, а именно страны Балтии, Грузия и Кыргызстан. В двух последних странах темпы роста составили 11 и 10 процентов соответственно в 1997.

Однако в 1993 году реформаторы в правительстве добились поразительных успехов. Неблагополучная рублевая зона была ликвидирована, и к концу 1993 г. каждая из бывших советских республик ввела собственную национальную валюту (Granville 1995b). Субсидированные кредиты были отменены в конце сентября 1993 г. простым постановлением правительства, и к ноябрю 1993 г. в России были положительные реальные процентные ставки. В конце 1993 года обменный курс был полностью унифицирован, что упразднило последние импортные субсидии. Параллельно успешно проводилась приватизация малых предприятий и проводилась крупная приватизация. Экономические издержки были велики как из-за огромной погони за рентой, так и из-за необходимых затрат на перестройку, но в конце 1993 реформаторы сделали так много, что реформы казались необратимыми.

Как можно было провести эти фундаментальные реформы в конце 1993 года, когда весной 1992 года они казались невозможными? Было много объяснений (Ослунд, Бун и Джонсон, 1996). Несколько арендная плата со временем снизилась по причинам, не зависящим от политики. Когда люди и предприятия научились не хранить деньги ни в какой форме, скорость обращения денег выросла, а монетизация упала, что резко снизило инфляционный налог. Таким образом, дефицит бюджета больше не мог финансироваться за счет кредитной эмиссии. Аналогичным образом пробуждающийся рынок устранил резкие искажения цен и очень низкий обменный курс. Более того, люди узнали, что такое рыночная экономика, и их терпимость к необоснованным субсидиям угасла, поскольку критические СМИ разоблачали различные формы погони за рентой. В 1992, менеджеры хором призывали к большему и более дешевому кредиту, но когда субсидированные кредиты были отменены, почти никто не потребовал их возвращения. То же самое относится и к импортным субсидиям. На референдуме в апреле 1993 года большинство российских избирателей выразили поддержку радикальным экономическим реформам, дав реформаторам новое дыхание. Большинство из этих изменений были условиями первого реального соглашения России с МВФ о резерве, и реформаторы использовали соглашение с МВФ, чтобы протолкнуть свои собственные требования.

Несколько арендная плата со временем снизилась по причинам, не зависящим от политики. Когда люди и предприятия научились не хранить деньги ни в какой форме, скорость обращения денег выросла, а монетизация упала, что резко снизило инфляционный налог. Таким образом, дефицит бюджета больше не мог финансироваться за счет кредитной эмиссии. Аналогичным образом пробуждающийся рынок устранил резкие искажения цен и очень низкий обменный курс. Более того, люди узнали, что такое рыночная экономика, и их терпимость к необоснованным субсидиям угасла, поскольку критические СМИ разоблачали различные формы погони за рентой. В 1992, менеджеры хором призывали к большему и более дешевому кредиту, но когда субсидированные кредиты были отменены, почти никто не потребовал их возвращения. То же самое относится и к импортным субсидиям. На референдуме в апреле 1993 года большинство российских избирателей выразили поддержку радикальным экономическим реформам, дав реформаторам новое дыхание. Большинство из этих изменений были условиями первого реального соглашения России с МВФ о резерве, и реформаторы использовали соглашение с МВФ, чтобы протолкнуть свои собственные требования. Более того, роспуск Съезда народных депутатов 19 сентября93 создал временный политический вакуум, который предоставил как реформаторам, так и искателям ренты необычные возможности. Отмена субсидируемых кредитов и унификация обменного курса были институциональными изменениями, которые были заблокированы. Однако реформаторы потерпели неудачу на парламентских выборах в декабре 1993 года, что вынудило уйти вице-премьер-реформаторов Егора Гайдара и Бориса Федорова. . Анатолий Чубайс остался единственным вице-премьером-реформатором, отвечающим за приватизацию.

Более того, роспуск Съезда народных депутатов 19 сентября93 создал временный политический вакуум, который предоставил как реформаторам, так и искателям ренты необычные возможности. Отмена субсидируемых кредитов и унификация обменного курса были институциональными изменениями, которые были заблокированы. Однако реформаторы потерпели неудачу на парламентских выборах в декабре 1993 года, что вынудило уйти вице-премьер-реформаторов Егора Гайдара и Бориса Федорова. . Анатолий Чубайс остался единственным вице-премьером-реформатором, отвечающим за приватизацию.

Инфляция была побеждена, но ее структурные причины сохранились, 1994-95 гг. промышленные лобби, лоббирующие привилегии для любимых предприятий. Однако в 1994 году с экономической политикой мало что произошло.

Премьер-министр Черномырдин закрепил исключительные монопольные права на свое детище, газовую монополию «Газпром», предоставив ей широкие налоговые льготы в конце 1919 г.93. Стоимость этих налоговых льгот составляла 1-2 процента ВВП. Первый вице-премьер Олег Сосковец добился налоговых льгот для металлургической отрасли, стоимость которой составила около 2 процентов ВВП. Сосковец также поддержал Национальный фонд спорта, который получил право беспошлинно ввозить алкоголь и табак. Вскоре он стал ведущим импортером этих товаров в Россию. Стоимость этого налогового освобождения оценивалась в 10 миллиардов долларов, или около 3 процентов ВВП (Багров, 1999).

Первый вице-премьер Олег Сосковец добился налоговых льгот для металлургической отрасли, стоимость которой составила около 2 процентов ВВП. Сосковец также поддержал Национальный фонд спорта, который получил право беспошлинно ввозить алкоголь и табак. Вскоре он стал ведущим импортером этих товаров в Россию. Стоимость этого налогового освобождения оценивалась в 10 миллиардов долларов, или около 3 процентов ВВП (Багров, 1999).

Внутренние цены на сырьевые товары были либерализованы в 1993 году, но без особого эффекта, поскольку сырьевое лобби удерживало внутренние цены на низком уровне посредством количественного экспортного контроля. Всемирный банк и МВФ упорно боролись против экспортного контроля. В июле 1994 г. были отменены все экспортные квоты, кроме нефтяных, а в январе 1995 г. отменены и экспортные квоты на нефть (Багров, 1999). Тем не менее, нормируя объемы экспорта по трубопроводной системе, нефтяным менеджерам удалось искусственно занизить внутреннюю цену на нефть. Тем не менее, к 1995 экспортная рента была снижена до нескольких процентов ВВП.

Тем не менее баланс бюджета постепенно подрывался, и в «черный вторник» 11 октября 1994 года курс рубля резко упал на 27 процентов. Обменный курс приобрел реальное экономическое значение, и влиятельные экономические круги привыкли к достаточно стабильному и предсказуемому обменному курсу. Следовательно, это бесхозяйственность или, возможно, манипуляция вызвали общественный резонанс. Основные выгодоприобретатели от низкого обменного курса, торговцы сырьевыми товарами, больше не были доминирующей силой в российском бизнесе, поскольку их рента истощалась. Президент Ельцин уволил ведущих политиков, кроме Черномырдина, а Чубайс был назначен первым вице-премьером, ответственным за макроэкономическую политику.

Весной 1995 года макроэкономическая стабилизация наконец наладилась. Россия заключила свое первое полномасштабное соглашение о резерве с МВФ с объемом финансирования более 6 миллиардов долларов в год. Правительство сократило общий государственный дефицит с 10,4 процента ВВП в 1994 году до 5,7 процента ВВП в 1995 году, хотя доходы сократились на 3,6 процента ВВП. Хитрость правительства заключалась в том, чтобы сократить субсидии предприятиям не менее чем на 7,1% ВВП и региональные трансферты на 2,5% ВВП при сохранении социально значимых расходов (см. табл. 1). При сильной поддержке МВФ в правительстве Чубайс перетянул Сосковца в правительстве на отмену налоговой льготы для Национального фонда спорта, но парламент продлил ее до лета 1995 (Багров 1999). К лету 1996 г. была достигнута финансовая стабилизация. Инфляция упала до 22 процентов в 1996 году и до 11 процентов в 1997 году.

Хитрость правительства заключалась в том, чтобы сократить субсидии предприятиям не менее чем на 7,1% ВВП и региональные трансферты на 2,5% ВВП при сохранении социально значимых расходов (см. табл. 1). При сильной поддержке МВФ в правительстве Чубайс перетянул Сосковца в правительстве на отмену налоговой льготы для Национального фонда спорта, но парламент продлил ее до лета 1995 (Багров 1999). К лету 1996 г. была достигнута финансовая стабилизация. Инфляция упала до 22 процентов в 1996 году и до 11 процентов в 1997 году.

Любопытно, что можно было провести финансовую стабилизацию путем сокращения субсидий, когда в правительстве доминировали промышленные лоббисты. Причинно-следственная связь не очевидна, а объяснений много. Во-первых, основной причиной было то, что старые арендные платы были минимальными. Субсидированные кредиты и импортные субсидии исчезли, а экспортная рента стала небольшой. Резкое сокращение субсидий наконец заставило поверить в то, что погоня за прибылью станет более прибыльной, чем погоня за рентой в России. Во-вторых, российское правительство и Центральный банк наконец-то начали проводить согласованную экономическую политику, направленную на макроэкономическую стабилизацию. В-третьих, МВФ впервые рассматривал возможность предоставления значительных кредитов, а его резервный кредит в 1919 г.95 составил 2 процента ВВП, что придавало МВФ реальный политический вес. Следует признать, что 1 апреля 1992 года президент США Джордж Буш и федеральный канцлер Германии Гельмут Коль заявили о своем намерении мобилизовать западный пакет помощи в размере 24 миллиардов долларов для России, но это заявление так и не было подтверждено или заслуживало доверия. В-четвертых, непосредственной причиной стал валютный кризис октября 1994 г., который сильно расстроил российскую элиту и создал политический импульс для проведения реформ. В-пятых, реформаторы в правительстве боролись лучше, чем когда-либо. Их метод заключался в том, чтобы ударить по всем важным заинтересованным группам одновременно, а не предлагать им какой-либо компромисс.

Во-вторых, российское правительство и Центральный банк наконец-то начали проводить согласованную экономическую политику, направленную на макроэкономическую стабилизацию. В-третьих, МВФ впервые рассматривал возможность предоставления значительных кредитов, а его резервный кредит в 1919 г.95 составил 2 процента ВВП, что придавало МВФ реальный политический вес. Следует признать, что 1 апреля 1992 года президент США Джордж Буш и федеральный канцлер Германии Гельмут Коль заявили о своем намерении мобилизовать западный пакет помощи в размере 24 миллиардов долларов для России, но это заявление так и не было подтверждено или заслуживало доверия. В-четвертых, непосредственной причиной стал валютный кризис октября 1994 г., который сильно расстроил российскую элиту и создал политический импульс для проведения реформ. В-пятых, реформаторы в правительстве боролись лучше, чем когда-либо. Их метод заключался в том, чтобы ударить по всем важным заинтересованным группам одновременно, а не предлагать им какой-либо компромисс. Субсидии предприятий и региональные трансферты сократились на две трети. Для тех, кто жил на бюджетные дотации, это было похоже на шоковую терапию. Наконец, партия Гайдара «Выбор России» была фактически крупнейшей парламентской фракцией, обеспечившей реформаторам хорошую базу в Госдуме.

Субсидии предприятий и региональные трансферты сократились на две трети. Для тех, кто жил на бюджетные дотации, это было похоже на шоковую терапию. Наконец, партия Гайдара «Выбор России» была фактически крупнейшей парламентской фракцией, обеспечившей реформаторам хорошую базу в Госдуме.

Это был чрезвычайный удар по всем заинтересованным группам, стремящимся к ренте, и вместо того, чтобы подняться на борьбу, внезапное сокращение субсидий привело их в смятение, оставив их униженными, показывая, что чем меньше их рента, тем меньше их политическая власть. Финансовая стабилизация разделила Ассоциацию российских банков. Когда осенью 1995 года межбанковский рынок иссяк, финансово сильные банки не призывали к какой-либо государственной поддержке, а молчаливо поддерживали банкротство своих конкурентов. В то же время новое поколение частных банкиров сменило старых государственных банкиров, способствуя, но не требуя изменений (Дмитриев и др. 19).96). Точно так же старые красные директора уступили место новым бизнесменам. Вот как должны работать реформы шоковой терапии. Изменяя парадигму и правила игры, он побуждает некоторых бизнесменов делать выбор в пользу прибыли на конкурентных рынках, а не ренты, тем самым разрушая лобби погони за рентой.

Вот как должны работать реформы шоковой терапии. Изменяя парадигму и правила игры, он побуждает некоторых бизнесменов делать выбор в пользу прибыли на конкурентных рынках, а не ренты, тем самым разрушая лобби погони за рентой.

Андрей Шлейфер и Даниэль Трейсман (Treisman 1998a; Schleifer and Treisman 1998) представили альтернативное объяснение. Они утверждают, что многие банкиры были соблазнены новой рентой в форме чрезмерных доходов по казначейским векселям, переключив интерес банкиров с инфляции на низкую инфляцию и достаточно устойчивый обменный курс. Между тем убыточные предприятия вместо бюджетных дотаций стали жить на неплатежи. Неплатежи по сути были субсидиями, но они не повышали инфляцию. Они приходят к выводу, что российские реформаторы использовали менее инфляционную форму ренты, чтобы заманить выигравших от инфляционной частичной реформы отказаться от своей прежней инфляционной ренты. Другие видели приватизацию под залог акций в конце 19-го века.95 в качестве правительственной выплаты новым бизнесменам.

Карнеги не занимает институциональную позицию по вопросам государственной политики; взгляды, представленные здесь, принадлежат автору (авторам) и не обязательно отражают взгляды Карнеги, его сотрудников или его попечителей.

Роль государственных корпораций в экономике России

«Каково сегодня состояние государственного капитализма и государственных корпораций в России?» — спросил Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и бывший научный сотрудник Института Кеннана.0003 1 октября 2012 г. лекция в Институте Кеннана. Этот вопрос еще более актуален аналитиками, которые утверждают, что государственный капитализм находится на подъеме во всем мире и что этот рост будет ускорен уходом Америки с мировой арены.

Есть три критерия государственного капитализма: значительная государственная собственность на предприятия; прямое участие государства в этих предприятиях; и капиталистическая система, в которой большинство предприятий находятся в частной собственности и работают в рыночных условиях. Россия встречает их всех. Ослунд отметил, что государству принадлежит две трети рыночной капитализации на российском фондовом рынке. Однако эта собственность в основном ограничивается четырьмя отраслями: энергетикой (нефть, газ и электричество), банками, оборонной промышленностью и транспортом. В большинстве других секторов российской экономики, включая потребительские товары, невоенное производство, сельское хозяйство, страхование и услуги, государственная собственность незначительна.

Россия встречает их всех. Ослунд отметил, что государству принадлежит две трети рыночной капитализации на российском фондовом рынке. Однако эта собственность в основном ограничивается четырьмя отраслями: энергетикой (нефть, газ и электричество), банками, оборонной промышленностью и транспортом. В большинстве других секторов российской экономики, включая потребительские товары, невоенное производство, сельское хозяйство, страхование и услуги, государственная собственность незначительна.

По словам Аслунда, сочетание исторической случайности и сильных инсайдерских интересов помогло сформировать нынешнюю конфигурацию российского государственного капитализма. Например, премьер-министр России на протяжении большей части 1990-х годов Виктор Черномырдин был выходцем из «Газпрома» и работал над тем, чтобы сохранить газовую отрасль в качестве государственной монополии под своим контролем. Нефтяная промышленность значительно вернулась под контроль государства после конфискации в 2004 г. активов ЮКОСа и их последующей передачи контролируемой государством Роснефти.

Российские госкорпорации имеют определенные преимущества в России. У них есть доступ к дешевым кредитам (от государственных финансовых учреждений), которых нет у других компаний. Они также пользуются неявной государственной гарантией своих долгов и другой деятельности. Возможно, самое главное, по словам Аслунда, они функционируют как механизм политического контроля и извлечения ренты в путинской системе вертикали власти, обогащая союзников и нейтрализуя любую оппозицию (например, бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского).

Вся система, как утверждал Аслунд, стала возможной только благодаря длительному товарному буму, который поддерживает высокие цены на природные ресурсы и обеспечивает государство ресурсами, необходимыми для реализации его стратегии государственного капитализма. Это стратегия, лишенная идеологии — на самом деле Путин выступает за приватизацию, а не за социализм. Вместо этого реальная стратегия правительства сосредоточена на консолидации, сохранении и расширении политической и экономической власти правящих элит посредством контроля над отдельными отраслями и предприятиями.

Это стратегия, лишенная идеологии — на самом деле Путин выступает за приватизацию, а не за социализм. Вместо этого реальная стратегия правительства сосредоточена на консолидации, сохранении и расширении политической и экономической власти правящих элит посредством контроля над отдельными отраслями и предприятиями.

Нет никаких претензий на получение экономической выгоды, сказал Аслунд, и доказательством этому служат рыночные оценки различных предприятий, контролируемых государством. Среднее отношение цены к прибыли (цена акции, деленная на чистую прибыль на акцию) по индексу Standard and Poors обычно составляет 13. Текущее среднее значение для российских госкорпораций составляет 5,7, а оценка для наиболее политизированных государственных предприятий составляет 2,9 для Газпрома и 1,8 для «Транснефти». Эти низкие оценки и размер задействованных предприятий объясняют общую низкую оценку всего российского фондового рынка, заметил Аслунд.

Несмотря на свою низкую оценку, российские госкорпорации способны преуспевать и процветать по-своему, а также приносить ренту правящим элитам, поскольку не подвергаются конкурентному давлению. Оборонный и транспортный секторы являются монополистами. Государственные банки могут расширяться за счет более эффективных частных банков благодаря доступу к дешевым кредитам и фактическим государственным гарантиям. «Роснефть» по-прежнему получает прибыль от конфискованных активов ЮКОСа. По словам Аслунда, выдающейся среди российских государственных корпораций теперь является «Газпром».

Оборонный и транспортный секторы являются монополистами. Государственные банки могут расширяться за счет более эффективных частных банков благодаря доступу к дешевым кредитам и фактическим государственным гарантиям. «Роснефть» по-прежнему получает прибыль от конфискованных активов ЮКОСа. По словам Аслунда, выдающейся среди российских государственных корпораций теперь является «Газпром».

Газпром в настоящее время является самой слабой российской государственной корпорацией, потому что он подвергается воздействию конкурентных цен при экспорте в Европейский Союз. С появлением производства сланцевого газа в Соединенных Штатах мировые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые были введены в эксплуатацию для рынка США, были высвобождены для поставок в Европу. Как следствие, спотовая цена на природный газ в Европе резко упала, что привело к снижению спроса на трубопроводный газ «Газпрома». «Газпром» страдает от других факторов, в том числе от европейского антимонопольного иска из-за схем дифференцированного ценообразования компании, который, по прогнозам Аслунда, закончится поражением «Газпрома». По мнению Аслунда, вероятным результатом этого и других факторов давления со временем станет уничтожение прибыли «Газпрома», что напрямую повлияет на Кремль, который полагается на ренту, получаемую от компании.

По мнению Аслунда, вероятным результатом этого и других факторов давления со временем станет уничтожение прибыли «Газпрома», что напрямую повлияет на Кремль, который полагается на ренту, получаемую от компании.

«Газпром» мог бы предпринять множество шагов для улучшения своего положения, предположил Аслунд, например, свернуть мегапроекты, распродать непрофильные активы, отделить транспорт от производства и разделить производство на отдельные компании среднего размера. Но ни одно из этих действий маловероятно, поскольку они сократят выплату ренты кремлевским инсайдерам.

Разворачивающийся кризис «Газпрома» является ключом к будущему государственного капитализма в России, заключил Аслунд. Нынешние тенденции оказывают огромное давление на «Газпром», и он будет неуклонно терять способность приносить ренту правящим элитам. Потребовался бы крупный энергетический шок извне, например пожар в Иране, чтобы восстановить поток доходов, который «Газпром» неуклонно теряет. В конце концов, по словам Аслунда, «без ренты от «Газпрома» у Кремля будет мало причин сохранять его как государственную корпорацию, а сам государственный капитализм может прийти в упадок».