Отказ от медицинского освидетельствования коап \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

- Главная

- Правовые ресурсы

- Подборки материалов

- Отказ от медицинского освидетельствования коап

Подборка наиболее важных документов по запросу Отказ от медицинского освидетельствования коап (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

- Алкогольное опьянение:

- Акт о появлении на работе в состоянии алкогольного опьянения

- Акт об алкогольном опьянении

- Акт об отказе прохождения медицинского освидетельствования

- Алкотестер на проходной

- Вождение в нетрезвом виде

- Ещё…

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

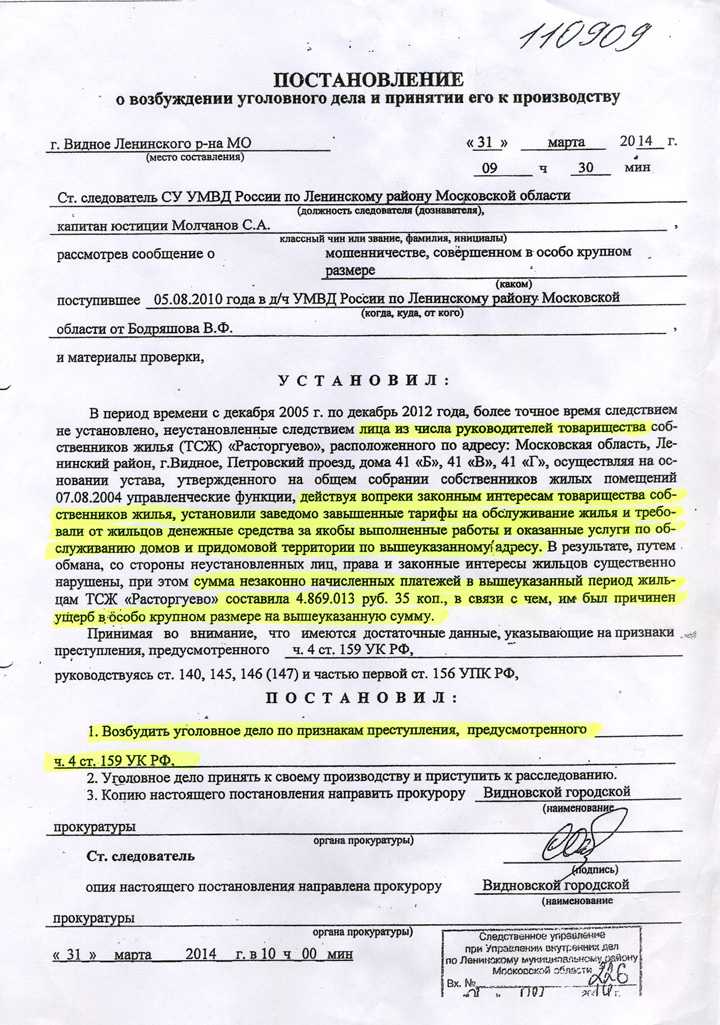

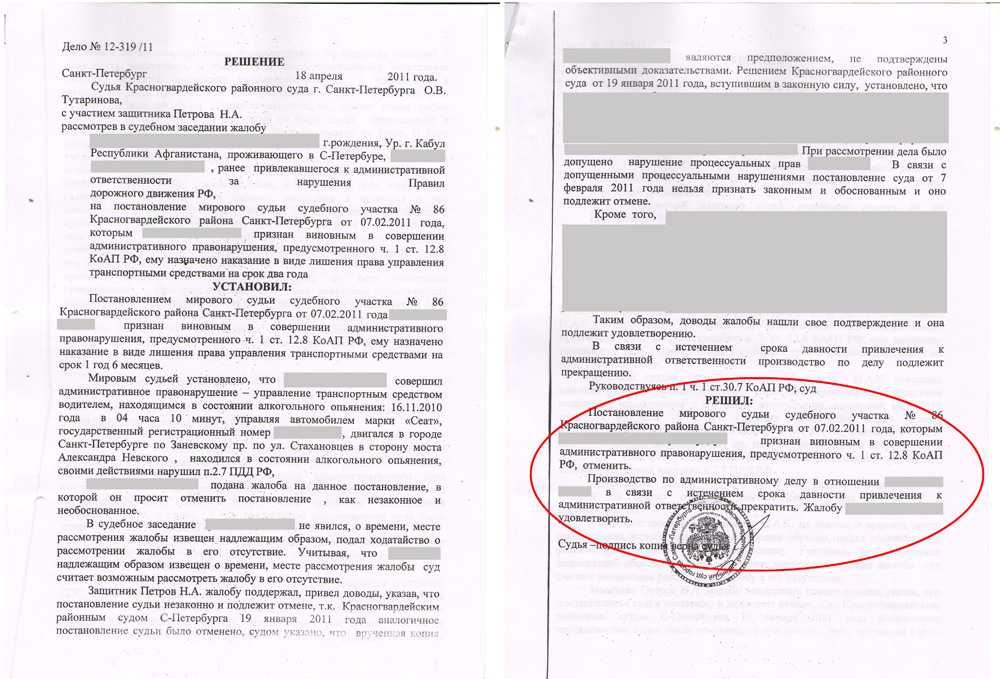

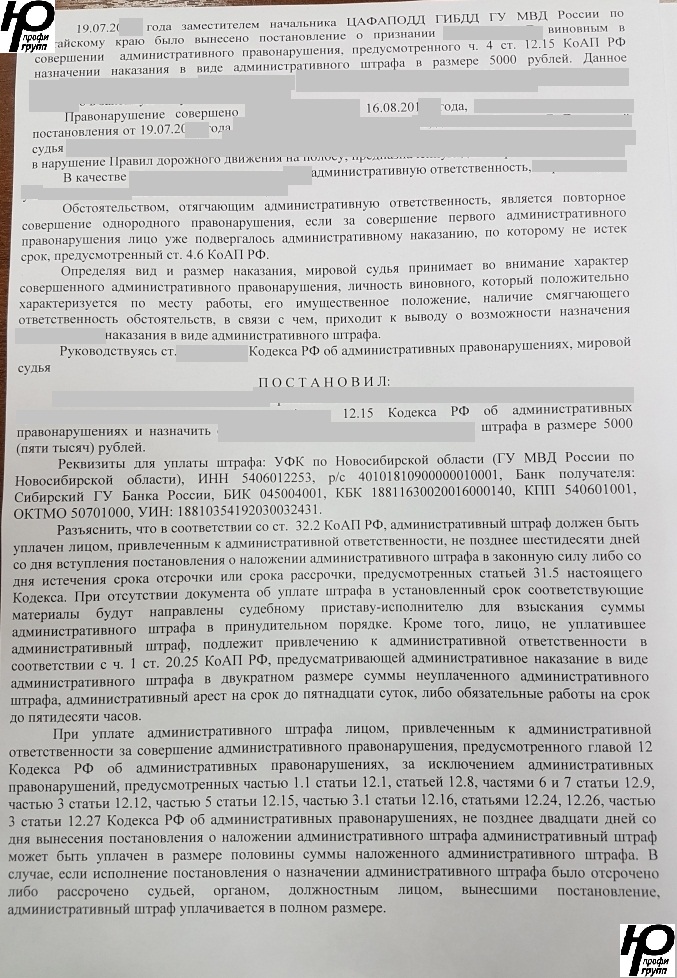

Подборка судебных решений за 2021 год: Статья 27. 12 «Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения» КоАП РФ»Судебные инстанции пришли к выводу о том, что порядок отстранения от управления транспортным средством и направления Г. на медицинское освидетельствование нарушен не был, применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении осуществлено инспектором ДПС в соответствии с требованиями, установленными ст. 27.12 КоАП РФ — с применением видеозаписи, на которой зафиксирован факт отказа Г. от прохождения медицинского освидетельствования.»

12 «Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения» КоАП РФ»Судебные инстанции пришли к выводу о том, что порядок отстранения от управления транспортным средством и направления Г. на медицинское освидетельствование нарушен не был, применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении осуществлено инспектором ДПС в соответствии с требованиями, установленными ст. 27.12 КоАП РФ — с применением видеозаписи, на которой зафиксирован факт отказа Г. от прохождения медицинского освидетельствования.»

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Решение Южного окружного военного суда от 05.08.2022 N 12-53/2022

Категория спора: Привлечение к административной ответственности.

Требования: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

1 ст. 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Решение: Отказано.При этом вопреки доводам жалобы, изъявление А.Г.СА. желания пройти медицинское освидетельствование после заявленного отказа об этом, при составлении материалов об административном правонарушении и под условием прибытия владельца автомобиля, не свидетельствует о том, что он не совершал административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 12.26 КоАП РФ, так как оно было совершено в момент отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Статья: К вопросу о проблемах применения мер административного принуждения в виде направления правонарушителя на медицинское освидетельствование на состояние опьянения

(Костин С. Г.)

Г.)

(«Административное право и процесс», 2018, N 8)Различие в порядке медицинского освидетельствования на состояние опьянения водителей транспортных средств и лиц, совершивших иные административные правонарушения, на наш взгляд, требует более пристального внимания законодателя. Направление на медицинское освидетельствование лиц, управляющих транспортным средством соответствующего вида, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, имеет принудительный характер. Законом установлена административная ответственность за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ). Основанием для привлечения к ответственности является зафиксированный в протоколе об административном правонарушении отказ лица от прохождения медицинского освидетельствования. Причем отказ может быть заявлен как непосредственно сотруднику ГИБДД, так и медицинскому работнику. Гораздо меньшим объемом полномочий обладают сотрудники других подразделений полиции, осуществляющих производство по делам об административных правонарушениях. Законодатель не предусмотрел ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования правонарушителей на состояние опьянения, кроме тех лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии наркотического опьянения (ст. 6.9 КоАП РФ). Отказ от медицинского освидетельствования включен лишь в перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ).

Законодатель не предусмотрел ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования правонарушителей на состояние опьянения, кроме тех лиц, в отношении которых есть основания полагать, что они находятся в состоянии наркотического опьянения (ст. 6.9 КоАП РФ). Отказ от медицинского освидетельствования включен лишь в перечень обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ).

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:

Статья: Отказ водителя транспортного средства от медицинского освидетельствования и его взаимосвязь с потреблением наркотических средств

(Баканов К.С.)

(«Законы России: опыт, анализ, практика», 2018, N 11)В целом в 2017 г. выявлено 601 391 правонарушение, связанное с управлением ТС в состоянии опьянения, из которых 376 129 (62,5%) — в состоянии опьянения (ч. 1, 3, 4 ст. 12.8 КоАП РФ), 220 384 (36,6%) — отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ) и 4 878 (0,8%) — употребление веществ, вызывающих опьянение после ДТП или остановки сотрудником полиции (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). В то же время за этот период выявлено 90 643 преступления, связанных с повторным управлением ТС в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ) .

12.26 КоАП РФ) и 4 878 (0,8%) — употребление веществ, вызывающих опьянение после ДТП или остановки сотрудником полиции (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ). В то же время за этот период выявлено 90 643 преступления, связанных с повторным управлением ТС в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ) .

Обвиняемые должны иметь право обжаловать отказ в проведении медосвидетельствования до приговора

По мнению одного из адвокатов, позиция КС в рассматриваемом постановлении верная и последовательная с юридической точки зрения. Другая отметила, что конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь в балансе частных и публичных интересов, реализуемых при производстве по уголовному делу, априори в приоритете. Третья добавила, что немалый процент обвиняемых страдает заболеваниями, препятствующими содержанию под стражей, и установление этого обстоятельства зачастую связано с нежеланием администрации СИЗО незамедлительно направлять их на медосвидетельствование.

Конституционный Суд РФ опубликовал Постановление от 19 апреля № 16-П по делу о проверке конституционности ч. 1.1 ст. 110 и ст. 389.2 УПК РФ, а также Постановления Правительства РФ от 14 января 2011 г. № 3 о медосвидетельствовании подозреваемых или обвиняемых.

Отказ в удовлетворении ходатайств о направлении подсудимой на медосвидетельствование

В отношении Нины Мургиной в связи с обвинением ее в совершении преступлений по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок которой неоднократно продлевался на стадиях расследования и судебного разбирательства.

Нина Мургина, ссылаясь в числе прочего на диагноз, поставленный ей врачами скорой помощи после осмотра, утверждала о наличии у нее болезни сердца, входящей в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Однако с данным утверждением не согласились районный суд и вышестоящие суды, рассмотревшие жалобы, поданные в интересах заявительницы на решения, связанные с избранием и продлением меры пресечения.

Постановлениями начальника СИЗО от 15 декабря 2020 г. и от 10 июня 2021 г. было отказано в удовлетворении ходатайств о направлении Нины Мургиной на медосвидетельствование. По словам заявительницы, административные исковые заявления на эти постановления администрация СИЗО не отправила в суд.

Центральный районный суд г. Калининграда постановлениями от 6 ноября 2020 г. и от 14 января 2021 г. отказал в принятии к рассмотрению поданных по правилам ст. 125 УПК жалоб на постановления следователя, отказавшего в удовлетворении ходатайств Нины Мургиной о ее направлении на медосвидетельствование. Суд исходил из того, что вопросы назначения и проведения медосвидетельствования как не связанные с осуществлением уголовного преследования не образуют предмета контроля в порядке указанной статьи УПК, а также из того, что расследование дела завершено и оно с 30 декабря 2020 г. рассматривается судом по существу. С этими выводами согласились суды вышестоящих инстанций.

Во время рассмотрения дела по существу Нина Мургина заявила ходатайство о направлении на медосвидетельствование. Суд отказал, отметив, что состояние ее здоровья учитывалось при решении вопроса о мере пресечения, а также разъяснив право подсудимой обратиться с соответствующим заявлением к начальнику следственного изолятора. Апелляция, рассмотрев жалобу, в свою очередь указала, что отказ не может быть обжалован отдельно от итогового судебного решения. Последующая кассационная жалоба заявительницы была возвращена ей без рассмотрения, в том числе со ссылкой на ст. 389.2 УПК как не допускающую обжалования такого рода отказа до вынесения итогового решения по уголовному делу. 10 декабря 2021 г. был вынесен обвинительный приговор.

В жалобе в Конституционный Суд Нина Мургина указала, что ч. 1.1 ст. 110 УПК и

Постановление Правительства от 14 января 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений» (далее – Постановление Правительства № 3) не соответствуют Конституции РФ, так как допускают содержание лица под стражей без установления определенного срока и порядка освобождения в связи с заболеванием, включенным в перечень, утвержденный указанным подзаконным актом (в связи с обоснованным предположением о наличии такого заболевания).

КС выявил неопределенность в оспариваемых нормах

Изучив материалы дела, Конституционный Суд отметил, что оспариваемые положения в части решения вопроса о сроках и порядке освобождения из-под стражи обвиняемого (подсудимого), страдающего заболеванием, включенным в перечень, утвержденный Постановлением Правительства № 3, в рассматриваемом случае судом не применялись. Кроме того, вопреки утверждению заявительницы жалобы, постановление не содержит предписаний, ставящих разрешение вопроса о направлении такого лица на медосвидетельствование в зависимость от позиции органа, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд разъяснил, что ч. 1.1 ст. 110 УПК закрепляет полномочие суда как органа, в чьем производстве находится уголовное дело, рассматривать ходатайство подсудимого, которому избрана мера пресечения в виде стражи, либо его законного представителя или защитника о направлении подсудимого на медосвидетельствование. Данное ходатайство рассматривается для выявления заболевания, препятствующего содержанию под стражей, с целью решения вопроса о допустимости продления меры пресечения, ее изменения или отмены. При этом в соответствии с указанной нормой решение об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу принимается судом, в чьем производстве находится уголовное дело, в срок не позднее трех суток со дня поступления из мест содержания под стражей копии медицинского заключения.

КС добавил, что такое регулирование не только не нарушает конституционные права содержащихся под стражей подсудимых, но и, напротив, обеспечивает защиту их прав и законных интересов (

Определение от 3 июля 2014 г. № 1485-О). Таким образом, КС прекратил производство по данному делу в части проверки конституционности оспариваемых норм.

№ 1485-О). Таким образом, КС прекратил производство по данному делу в части проверки конституционности оспариваемых норм.

Суд подчеркнул, что конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь должно гарантироваться подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, в том числе находящимся под стражей. Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности (п. 1 ст. 10), добавил КС.

В постановлении КС также отмечается, что, поскольку лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обладают ограниченными возможностями самостоятельно заботиться о своем здоровье и безопасности, указанные права гарантируются возложением на государство публично-правовой обязанности заботиться о жизни и здоровье заключенных. Это выражается, в частности, в обязанности произвести обследование и установить диагноз, осуществить лечение, изменить меру пресечения в случае выявления тяжелого заболевания, угрожающего жизни, если его лечение в условиях мест содержания под стражей невозможно. Исполнение этой публично-правовой обязанности госорганы и их должностные лица должны обеспечивать соответствующими процессуальными средствами (

Определение КС от 3 июля 2014 г. № 1484-О), добавил Суд.

Исполнение этой публично-правовой обязанности госорганы и их должностные лица должны обеспечивать соответствующими процессуальными средствами (

Определение КС от 3 июля 2014 г. № 1484-О), добавил Суд.

Читайте также

Нездоровье как путь на волю

Законопроект об освобождении из СИЗО в связи с тяжелым заболеванием прошел второе чтение

16 июня 2017 Новости

Он обратил внимание, что судебная защита прав лиц, содержащихся под стражей, должна быть своевременной и надлежащим образом обеспечивать приоритет конституционного права на охрану здоровья и медицинскую помощь в балансе частных и публичных интересов, реализуемых в процессе производства по уголовному делу, тем более что тяжелое заболевание содержащегося под стражей подсудимого может препятствовать реализации им процессуальных прав (участию в судебном заседании, ознакомлению с содержанием судебного процесса, выработке и доведению до суда своей позиции) – то есть ограничивать его доступ к правосудию.

Одним из прав подсудимого, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, является право на апелляционное обжалование постановления (определения) суда первой инстанции, рассматривающего уголовное дело по существу, об отказе в направлении его на медосвидетельствование для установления имеющегося заболевания, отмечается в постановлении. Это право реализуется подсудимым путем заявления самостоятельного требования или в связи с рассмотрением судом вопросов о продлении срока стражи либо изменении или отмене меры пресечения.

КС пояснил, что положения ст. 389.2 УПК допускают – как видно в том числе из дела Нины Мургиной, – апелляционное обжалование постановления (определения) суда первой инстанции об отказе в направлении подсудимого на медосвидетельствование для установления у него заболевания, препятствующего содержанию под стражей, лишь одновременно с обжалованием итогового судебного решения по делу, исключая возможность незамедлительного апелляционного обжалования данного отказа.

Данное обстоятельство, заметил Суд, влечет отложение этого вопроса на длительное время, поскольку нормативный срок содержания подсудимого под стражей до вынесения итогового решения суда составляет полгода и продлевается по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях каждый раз не более чем на три месяца. Такая задержка в разрешении вопроса об освобождении подсудимого из-под стражи в связи с ухудшением его здоровья, невозможностью оказать ему необходимую медпомощь в условиях места содержания под стражей противоречит предназначению института медосвидетельствования лица, содержащегося под стражей, как гарантии его права на жизнь и на охрану здоровья, а также создает необоснованные препятствия для безотлагательного использования права на судебную защиту, которое – по смыслу ст. 55 (часть 3) Конституции – подобному ограничению не подлежит, подчеркнул КС. Он указал, что решение суда об отказе в удовлетворении ходатайства содержащегося под стражей подсудимого о направлении на медосвидетельствование порождает – затрагивая право на охрану здоровья и на получение медпомощи, – последствия, выходящие за рамки уголовно-процессуальных отношений.

Между тем, согласно правовой позиции КС, при обжаловании в вышестоящий суд определений и постановлений первой инстанции заинтересованным участникам судопроизводства должна быть обеспечена возможность еще до завершения производства в суде первой инстанции обжаловать судебные решения, если они порождают последствия, выходящие за рамки собственно уголовно-процессуальных отношений.

Такие последствия существенно ограничивают конституционные права и свободы личности и причиняют им вред, восполнение которого в дальнейшем может оказаться неосуществимым, поскольку проверка таких решений одновременно с рассмотрением жалобы на приговор не может быть признана эффективным средством защиты нарушенных прав (постановления от 2 июля 1998 г. № 20-П, от 17 июня 2021 г. № 29-П и др.; определения от 25 декабря 2008 г. № 939-О-О, от 28 мая 2009 г. № 803-О-О, от 8 апреля 2010 г. № 602-О-О).

Читайте также

КС признал неконституционной невозможность обжаловать продление меры пресечения в виде залога

Суд посчитал, что действующее уголовно-процессуальное законодательство позволяет рассмотреть ходатайство об отмене залога, но не позволяет обжаловать продление меры пресечения до вынесения итогового судебного акта

23 июня 2021 Новости

Таким образом, КС признал ч. 2 и 3 ст. 389.2 УПК неконституционными в той мере, в какой в соответствии с ними отсутствие итогового судебного решения по делу препятствует апелляционному обжалованию постановления (определения) суда первой инстанции об отказе в направлении содержащегося под стражей подсудимого на медосвидетельствование для установления заболевания, препятствующего содержанию под стражей. В связи с этим Конституционный Суд обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. До внесения таких изменений он установил следующий порядок исполнения постановления:

2 и 3 ст. 389.2 УПК неконституционными в той мере, в какой в соответствии с ними отсутствие итогового судебного решения по делу препятствует апелляционному обжалованию постановления (определения) суда первой инстанции об отказе в направлении содержащегося под стражей подсудимого на медосвидетельствование для установления заболевания, препятствующего содержанию под стражей. В связи с этим Конституционный Суд обязал федерального законодателя внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения. До внесения таких изменений он установил следующий порядок исполнения постановления:

- в случаях, когда по результатам оценки судом первой инстанции состояния здоровья подсудимого на основе объективных медицинских данных у него не установлены признаки заболевания, препятствующего дальнейшему содержанию под стражей, законность отказа в направлении на медосвидетельствование должна быть проверена в апелляции при рассмотрении жалобы на решение суда о продлении срока стражи;

- если у подсудимого установлены признаки заболевания, препятствующего дальнейшему содержанию под стражей, отказ в направлении его на медосвидетельствование подлежит самостоятельному апелляционному обжалованию до вынесения итогового судебного решения по делу.

Суд также принял во внимание, что вопрос о состоянии здоровья Нины Мургиной рассматривался судами при продлении срока стражи, и указал, что к моменту принятия Постановления № 16-П/2022 у заявительницы в связи с вынесением приговора имелась возможность для проверки законности и обоснованности ранее вынесенного решения первой инстанции об отказе в удовлетворении ходатайства о направлении на медосвидетельствование.

Суд посчитал, что на основе выраженных в постановлении правовых позиций у заявительницы жалобы отсутствуют препятствия – в случае продолжения содержания под стражей – для решения судом соответствующей инстанции с учетом состояния ее здоровья вопроса о направлении ее на медосвидетельствование в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства № 3. При таких обстоятельствах КС пришел к выводу об отсутствии оснований для пересмотра решений судов, вынесенных в отношении заявительницы, а также не усмотрел в данном случае оснований для применения компенсаторных механизмов.

Адвокаты прокомментировали позицию КС

Партнер, адвокат АБ FORTIS Юрий Лазарев в комментарии «АГ» указал, что из Постановления № 16-П следует, что добиваться медосвидетельствования подсудимому можно на любом этапе рассмотрения уголовного дела. По мнению адвоката, позиция КС верная и последовательная с юридической точки зрения, а затронутая в постановлении тема очень актуальна, поскольку коснулась вопросов, согласно которым подавать жалобы на отдельные решения в рамках уголовного процесса можно лишь после вынесения окончательного приговора по делу. «Рассмотрение дела до приговора, особенно по экономическим составам, может “тянуться” годами. Указанный пробел законодательства приводит к значительной задержке жизненно важных процедур: в рассматриваемом случае это лишило подсудимую как права на освидетельствование в разумный срок (ст. 6.1 УПК), так и гарантии доступа к правосудию и судебной защиты (ст. 46, 55, 123 Конституции)», – подчеркнул Юрий Лазарев.

Адвокат АП г. Москвы, партнер АБ ZKS Виктория Буклова отметила, что указание на возможность обжалования судебного решения только вместе с итоговым решением по делу нередко является основанием отказа в принятии жалобы, ее оставления без рассмотрения и возвращения, что, как показывает практика, не всегда законно.

Москвы, партнер АБ ZKS Виктория Буклова отметила, что указание на возможность обжалования судебного решения только вместе с итоговым решением по делу нередко является основанием отказа в принятии жалобы, ее оставления без рассмотрения и возвращения, что, как показывает практика, не всегда законно.

Адвокат пояснила, что положения ст. 389.2 УПК уже являлись предметом рассмотрения Конституционного Суда. Так, Постановлением от 17 июня 2021 г. № 29 во взаимосвязи со ст. 106 и 110 УПК они признаны не соответствующими Конституции. До настоящего времени в действующее правовое регулирование необходимые изменения не внесены, заметила Виктория Буклова. В связи с этим правоприменители ориентированы на содержание Постановления № 29, согласно которому судебное постановление или определение, которым было отказано в удовлетворении ходатайства об отмене меры пресечения в виде залога или ее изменении на более мягкую, подлежит самостоятельному апелляционному обжалованию до вынесения итогового решения по делу, подчеркнула она.

Адвокат полагает, что в рассматриваемом постановлении КС обоснованно указал на неконституционность ч. 2 и 3 ст. 389.2 УПК. «Конституционное право на охрану здоровья и медпомощь в балансе частных и публичных интересов, реализуемых при производстве по уголовному делу, априори в приоритете. Содержащиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые действительно ограничены в возможностях самостоятельно заботиться о своем здоровье и безопасности, а тяжелое заболевание может явиться препятствием к осуществлению ими своих процессуальных прав, а значит – ограничить доступ к правосудию. Поскольку средства защиты нарушенных прав должны быть эффективны, а на государство возложена публично-правовая обязанность заботиться о жизни и здоровье содержащихся под стражей лиц, в случае установления у подсудимого признаков заболевания, препятствующего дальнейшему содержанию под стражей, он безусловно должен иметь право до принятия итогового решения по делу обжаловать решение суда об отказе в направлении его на медосвидетельствование», – поделилась Виктория Буклова. В противном случае, добавила она, возникает угроза причинения вреда, восполнение которого может оказаться неосуществимым. На недопустимость создания таких ситуаций и причинения вреда заключенным КС неоднократно обращал внимание. Изложенные выводы согласуются и со ст. 4 Закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, подчеркнула адвокат.

В противном случае, добавила она, возникает угроза причинения вреда, восполнение которого может оказаться неосуществимым. На недопустимость создания таких ситуаций и причинения вреда заключенным КС неоднократно обращал внимание. Изложенные выводы согласуются и со ст. 4 Закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых, подчеркнула адвокат.

Касательно обжалования отказа УФСИН в направлении осужденной на медосвидетельствование адвокат отметила, что в силу разъяснений Пленума ВС, содержащихся в

Постановлении № 1 от 10 февраля 2009 г., не подлежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК решения и действия (бездействие) должностных лиц, полномочия которых не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по уголовному делу (например, начальника СИЗО). «По этой причине суды и отказали заявителю. Действия (бездействия) начальника СИЗО возможно обжаловать в предусмотренном КАС РФ порядке, в том числе при пропуске установленного для этого срока (

Кассационное определение ВС от 2 сентября 2020 г. № 78-КАД20-8-К3)», – резюмировала Виктория Буклова.

№ 78-КАД20-8-К3)», – резюмировала Виктория Буклова.

Читайте также

Обжалование в порядке статьи 125 упк рф

В настоящее время судебный контроль сводится лишь к проверке того, входил ли в формальные полномочия конкретного следователя вопрос принятия обжалуемого решения, а не к проверке его существа и обоснованности

03 декабря 2015 Мнения

Адвокат АП Краснодарского края Татьяна Третьяк подчеркнула, что проблема, поднятая в постановлении, весьма актуальна, поскольку немалый процент обвиняемых страдает заболеваниями, препятствующими содержанию под стражей, и установление этого обстоятельства зачастую связано с нежеланием администрации СИЗО незамедлительно направлять их на медосвидетельствование.

Адвокат полагает, что позиция КС относительно вопроса о законодательных препятствиях обжалования решения суда об отказе в направлении подсудимого на медосвидетельствование для установления у него заболевания заслуживает положительной оценки, однако не решает сути проблемы, поднятой заявительницей жалобы. Татьяна Третьяк пояснила, что разъяснение КС о полномочии суда как органа, в чьем производстве находится уголовное дело, рассматривать ходатайство подсудимого о направлении на медосвидетельствование для выявления заболевания, препятствующего содержанию под стражей, может означать то, что суды начнут передавать медицинскую документацию администрации СИЗО. Кроме того, суды могут начать обязывать организовать медосвидетельствование даже при наличии отказа в удовлетворении ходатайства обвиняемого или его защитника, считает она.

Татьяна Третьяк пояснила, что разъяснение КС о полномочии суда как органа, в чьем производстве находится уголовное дело, рассматривать ходатайство подсудимого о направлении на медосвидетельствование для выявления заболевания, препятствующего содержанию под стражей, может означать то, что суды начнут передавать медицинскую документацию администрации СИЗО. Кроме того, суды могут начать обязывать организовать медосвидетельствование даже при наличии отказа в удовлетворении ходатайства обвиняемого или его защитника, считает она.

«На практике судам выгодно отказывать в ходатайстве о направлении обвиняемых на медосвидетельствование со ссылкой на то, что данный вопрос отнесен к компетенции администрации СИЗО в соответствии с Постановлением Правительства № 3. Это вызвано в том числе тем, что проведение медосвидетельствования требует значительного времени, которым суд не располагает при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде стражи или продлении ее срока. Думаю, именно это произошло в рассматриваемом деле», – констатировала Татьяна Третьяк.

Отказ от медицинской помощи – StatPearls

Определение/Введение

Право пациента на отказ от медицинской помощи основано на одном из основных этических принципов медицины – автономии. Этот принцип гласит, что каждый человек имеет право принимать информированные решения в отношении своего медицинского обслуживания и что медицинские работники не должны навязывать свои собственные убеждения или решения своим пациентам.[1] Автономия не существует сама по себе; есть и другие медицинские принципы, которые помогают направлять лечение. Благотворительность требует, чтобы действия медицинских работников были направлены на благо пациента.[1] Непричинение вреда — это принцип, воплощающий принцип «не навреди», требующий от поставщиков медицинских услуг принятия мер для обеспечения того, чтобы их действия не причиняли вреда их пациентам и обществу в целом.[1] Справедливость требует, чтобы преимущества и риски, связанные со здравоохранением, распределялись поровну среди населения без предвзятости. [1] Каждый принцип играет свою роль при преодолении сложных ситуаций, когда пациенты или члены их семей могут отказываться от медицинской помощи.

[1] Каждый принцип играет свою роль при преодолении сложных ситуаций, когда пациенты или члены их семей могут отказываться от медицинской помощи.

Помня об этих принципах, первым шагом в любой ситуации, связанной с отказом от медицинской помощи, является определение способности пациента отказаться. Дееспособность определяется как способность человека обрабатывать информацию и принимать обоснованное решение об уходе таким образом, который соответствует его убеждениям, ценностям и предпочтениям.[2] Способность является решающим фактором, который следует учитывать, когда пациент отказывается от помощи, поскольку он используется, чтобы попытаться провести различие между кем-то, чье принятие решений может быть нарушено, и кем-то, кто осуществляет свое право на автономию. Обратите внимание, что способность отличается от аналогичного понятия, называемого компетентностью. Дееспособность — это определение, которое медицинское сообщество использует для оказания помощи в ситуациях и выборе здравоохранения, тогда как компетентность — это юридическая оценка способности пациента принимать медицинские решения, которые могут быть приняты только судебной системой. [3] Компетенция относится не только к принятию медицинских решений, включая способность заключать договор или составлять завещание, и обычно недееспособность человека должна быть доказана с помощью четких и убедительных доказательств.

[3] Компетенция относится не только к принятию медицинских решений, включая способность заключать договор или составлять завещание, и обычно недееспособность человека должна быть доказана с помощью четких и убедительных доказательств.

Способность имеет четыре общепринятых компонента оценки. Во-первых, пациент должен выразить понимание своей медицинской ситуации, решения, которое он принимает, а также любых рисков или преимуществ, связанных с этим решением. Пациент также должен сделать четкий, последовательный выбор, не меняя часто своего мнения. Третьим компонентом способностей является оценка, определяемая как способность пациента применять понимание своей медицинской ситуации к собственной жизни. Если пациент может объяснить ситуацию, но не понимает, как это применимо к его ситуации, ему не хватает понимания. Это может принимать форму способности описать, что такое сердечный приступ, но неспособности понять, что у него он есть, несмотря на представленные доказательства. Последним аспектом способности является рассуждение, то есть способность пациента делать выводы о последствиях своего решения и объяснять, почему он предпочел бы отказаться от помощи. [4]

[4]

Проблемы, вызывающие озабоченность

Многие вопросы или особые обстоятельства могут возникнуть при определении способности пациента отказаться от лечения, и существует несколько особых групп пациентов с уникальными правилами и исключениями.

Больные в состоянии алкогольного опьянения

Пациенты, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, могут быть не в состоянии принимать собственные медицинские решения. Это может варьироваться в зависимости от степени интоксикации, и если есть неопределенность в отношении уровня интоксикации пациента, может быть выполнена типичная оценка дееспособности.[5] В зависимости от штата существуют законы, разрешающие принудительную госпитализацию пациентов в состоянии алкогольного опьянения с риском членовредительства, чтобы сбалансировать благодеяние и непричинение вреда в условиях, когда автономия была скомпрометирована. Законы различаются в зависимости от штата, но, как правило, допускают временную принудительную госпитализацию и лечение до тех пор, пока пациент не перестанет находиться в состоянии алкогольного опьянения и не будут устранены любые медицинские заболевания, влияющие на дееспособность.

Психиатрические пациенты

Еще одна уникальная группа пациентов, которую следует учитывать, — это психиатрические пациенты. Состояние здоровья пациентов с психическими расстройствами часто препятствует их способности отказаться от медицинской помощи. Тем не менее, некоторые исследования показали, что простое наличие диагноза психического заболевания, такого как шизофрения, не лишает пациентов дееспособности.[7] Это подчеркивает важность проведения полной оценки дееспособности каждого психиатрического пациента, независимо от течения болезни. Подход к психиатрическому пациенту, отказывающемуся от медицинской помощи, относительно прост; однако на самом деле оценка пациента может быть сложной задачей. Если болезнь пациента влияет на его способность отказаться от помощи, и он считается опасным для себя или других, ожидается, что поставщик медицинских услуг будет лечить пациента независимо от его отказа. Законы, касающиеся этих ситуаций, варьируются от штата к штату, но обычно ограничивают такое лечение и / или принудительное содержание в медицинском учреждении ситуациями, в которых пациент представляет опасность для себя или других, или если он не может обеспечить свои основные потребности. . Эти удержания также ограничивают количество времени, отведенное для удержания. Как правило, оценка необходимости принудительного удержания или расширенного лечения предназначена для специалистов в области психического здоровья или врачей, но иногда может распространяться и на других специалистов, таких как сотрудники полиции. Обратите внимание, что во многих штатах любой взрослый может официально инициировать процесс, запросив проведение оценки одним из этих специалистов. Пожалуйста, ознакомьтесь с законами и политикой соответствующего штата в отношении таких пациентов.

. Эти удержания также ограничивают количество времени, отведенное для удержания. Как правило, оценка необходимости принудительного удержания или расширенного лечения предназначена для специалистов в области психического здоровья или врачей, но иногда может распространяться и на других специалистов, таких как сотрудники полиции. Обратите внимание, что во многих штатах любой взрослый может официально инициировать процесс, запросив проведение оценки одним из этих специалистов. Пожалуйста, ознакомьтесь с законами и политикой соответствующего штата в отношении таких пациентов.

Хоспис и конец жизни

Еще одна известная группа пациентов, отказывающихся от медицинской помощи, включает пациентов, находящихся в хосписе, или пациентов с расширенными директивами, такими как запрет на реанимацию (DNR) или запрет на интубацию (DNI). Исследования показывают, что по крайней мере 42% взрослых старше 60 лет должны были принять решение о лечении в последние дни жизни, но у 70% этих взрослых были обнаружены нарушения дееспособности. [8] Кроме того, дальнейшие исследования показали, что, когда клиницистов и родственников пациента просят определить дееспособность пациента, между этими двумя оценками наблюдается лишь скромное согласие [9].] В таких ситуациях пациенты могут иметь планы с медицинскими и/или юридическими работниками, чтобы определить свои предпочтения на тот случай, если они не смогут сообщить об этих предпочтениях в будущем. Эти решения могут быть приняты, а могут и не быть приняты в ходе обсуждения с членами семьи и с их участием.

[8] Кроме того, дальнейшие исследования показали, что, когда клиницистов и родственников пациента просят определить дееспособность пациента, между этими двумя оценками наблюдается лишь скромное согласие [9].] В таких ситуациях пациенты могут иметь планы с медицинскими и/или юридическими работниками, чтобы определить свои предпочтения на тот случай, если они не смогут сообщить об этих предпочтениях в будущем. Эти решения могут быть приняты, а могут и не быть приняты в ходе обсуждения с членами семьи и с их участием.

В идеале, у пациентов с этими расширенными указаниями не должно быть трудностей с выполнением предпочитаемых ими медицинских решений; однако есть несколько ситуаций, когда это может представлять проблему. Иногда эти расширенные указания недоступны, или поставщик может не знать, есть ли у пациента указания, особенно если пациент не может передать информацию самостоятельно. В этих случаях целесообразно оказывать соответствующую медицинскую помощь всякий раз, когда возникают сомнения в отношении медицинского назначения пациента. Другая потенциальная проблема возникает, когда члены семьи пациента с предварительными указаниями не знают о пожеланиях пациента или, возможно, не согласны с ними и могут попытаться вмешаться в принятие медицинских решений. Все поставщики медицинских услуг должны сосредоточить внимание на пациенте и его пожеланиях, а принятие медицинских решений в этих сценариях должно основываться на легкодоступной информации. В случае с пожилым пациентом с ограниченными возможностями медицинские работники должны сначала передать принятие медицинского решения любому лицу, официально назначенному лицом, принимающим медицинские решения в отношении пациента, например, по медицинской доверенности.[4]

Другая потенциальная проблема возникает, когда члены семьи пациента с предварительными указаниями не знают о пожеланиях пациента или, возможно, не согласны с ними и могут попытаться вмешаться в принятие медицинских решений. Все поставщики медицинских услуг должны сосредоточить внимание на пациенте и его пожеланиях, а принятие медицинских решений в этих сценариях должно основываться на легкодоступной информации. В случае с пожилым пациентом с ограниченными возможностями медицинские работники должны сначала передать принятие медицинского решения любому лицу, официально назначенному лицом, принимающим медицинские решения в отношении пациента, например, по медицинской доверенности.[4]

Если у пациента нет такого официально назначенного лица, медицинские работники должны определить, имеется ли завещание о жизни или другое документированное медицинское распоряжение. Если не существует распоряжения или медицинской доверенности, и пациент не может сообщить о своем распоряжении, обращение к членам семьи является уместным и ожидаемым для принятия решения. В идеале предпочтительнее совместное принятие решений между членами семьи и командой медицинских работников, поскольку это может предотвратить конфликт между медицинской командой и членами семьи пациента. Это совместное принятие решений должно быть сосредоточено на том, что пациент хотел бы сделать для себя в данных конкретных обстоятельствах. Имейте в виду, что пациент с любым предварительным распоряжением, даже человек, зачисленный в хоспис, всегда сохраняет право передумать и согласиться на дальнейшее лечение.

В идеале предпочтительнее совместное принятие решений между членами семьи и командой медицинских работников, поскольку это может предотвратить конфликт между медицинской командой и членами семьи пациента. Это совместное принятие решений должно быть сосредоточено на том, что пациент хотел бы сделать для себя в данных конкретных обстоятельствах. Имейте в виду, что пациент с любым предварительным распоряжением, даже человек, зачисленный в хоспис, всегда сохраняет право передумать и согласиться на дальнейшее лечение.

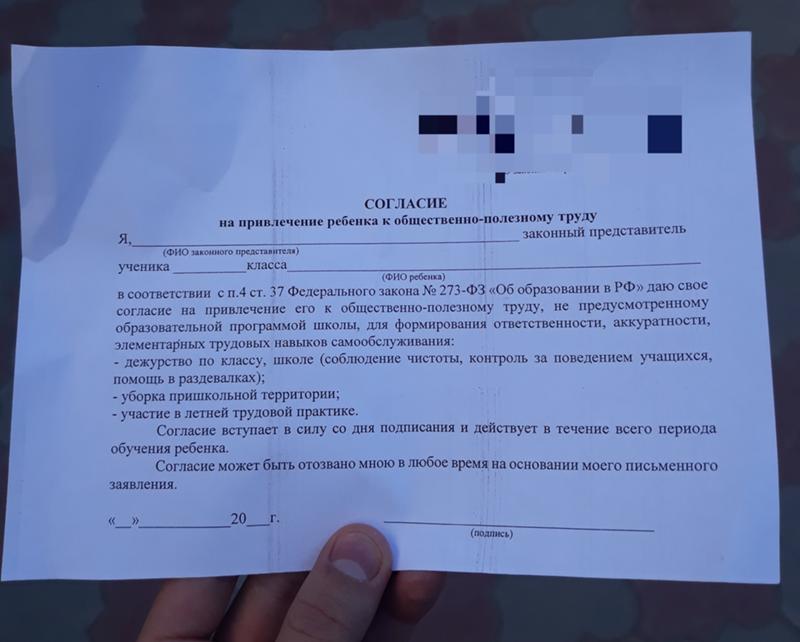

Несовершеннолетние

Несмотря на то, что участие детей и подростков в процессе принятия решений о медицинском обслуживании важно, пациенты в возрасте до восемнадцати лет в Соединенных Штатах не имеют законного права самостоятельно принимать медицинские решения и требуют согласия родителей на получение медицинской помощи, за исключением три основных исключения.[10] Во-первых, если несовершеннолетний был юридически эмансипирован, он имеет полное право принимать медицинские решения в любой ситуации. [10] Во-вторых, все штаты признают право несовершеннолетних обращаться за медицинской помощью без согласия родителей в отношении любого медицинского обслуживания, касающегося тестирования или лечения инфекций, передающихся половым путем, предотвращения беременности с помощью противозачаточных средств и ухода за беременными/дородовыми.[10]

[10] Во-вторых, все штаты признают право несовершеннолетних обращаться за медицинской помощью без согласия родителей в отношении любого медицинского обслуживания, касающегося тестирования или лечения инфекций, передающихся половым путем, предотвращения беременности с помощью противозачаточных средств и ухода за беременными/дородовыми.[10]

Существует также доктрина зрелых несовершеннолетних, в которой говорится, что несовершеннолетние, обладающие интеллектом и зрелостью, чтобы самостоятельно принимать медицинские решения, могут считаться юридически ответственными за принятие собственных медицинских решений.[10] Однако важно отметить, что зрелые минорные ситуации редко используются в медицинской сфере; вместо этого они в основном используются в юридическом сообществе и могут сильно различаться от штата к штату. В отношении несовершеннолетних пациентов, как правило, родители и/или опекуны пациента принимают любые необходимые медицинские решения и могут отказаться от ухода. Важно отметить, что если педиатрическому пациенту требуется неотложная помощь, а родитель либо отсутствует, либо отказывается, ожидается, что поставщики медицинских услуг окажут неотложную помощь независимо от отказа, и в этой ситуации они защищены законом. [10] Кроме того, при подозрении на жестокое обращение с детьми во время медицинского освидетельствования, предполагающего возможный отказ в медицинской помощи, медицинские работники обязаны сообщать о своих подозрениях в соответствующие государственные органы для проведения расследования.

[10] Кроме того, при подозрении на жестокое обращение с детьми во время медицинского освидетельствования, предполагающего возможный отказ в медицинской помощи, медицинские работники обязаны сообщать о своих подозрениях в соответствующие государственные органы для проведения расследования.

Клиническое значение

Клиническое определение дееспособности иногда может быть проблематичным. Многие клиницисты и другие медицинские работники предпочитают использовать сфокусированный анамнез, ориентируясь на компоненты способностей с открытыми вопросами. Некоторые примеры вопросов для каждого из компонентов перечислены ниже.

Понимание

Не могли бы вы рассказать мне, что вы знаете о том, что сейчас происходит?

Как вы думаете, что вызывает ваши симптомы?

У вас есть вопросы по тому, что мы обсуждали?

Выражение выбора

После обсуждения вариантов, какой из них вам больше всего подходит?

Есть ли вещи, которые вы не хотели бы делать с медицинской точки зрения?

Есть ли кто-нибудь, с кем вы хотели бы обсудить ваши варианты?

Благодарность

Считаете ли вы, что у вас [X] заболевания? Почему или почему нет?

Как вы думаете, лечение [Y] принесет пользу вашему состоянию? Как?

Считаете ли вы, что [Y] лечение сопряжено с риском? Как?

Рассуждение

Если вы не возражаете, я спрошу, почему вы предпочитаете свой выбор?

Как ваше состояние повлияет на вашу повседневную жизнь?

Что произойдет, если вы не получите помощь?

Кроме того, существует несколько проверенных инструментов, помогающих стандартизировать возможности принятия решений, которые обычно используются в исследовательских целях, но могут принести некоторую пользу поставщикам медицинских услуг в клинических сценариях. Самый известный инструмент называется Инструмент оценки компетентности Макартура для лечения, частный инструмент, который можно приобрести у издателя. Этот инструмент содержит набор вопросов, которыми можно руководствоваться при проведении интервью, и доказал свою эффективность.[11] Кроме того, доступны общедоступные инструменты, такие как Оценка способности принимать повседневные решения, которая представляет собой балльную систему, которая позволяет поставщикам услуг проводить оценку конкретных решений.[12] Имейте в виду, что независимо от того, какие вопросы или инструменты используются, каждая ситуация уникальна и не всегда может поддаваться алгоритмическому подходу.

Самый известный инструмент называется Инструмент оценки компетентности Макартура для лечения, частный инструмент, который можно приобрести у издателя. Этот инструмент содержит набор вопросов, которыми можно руководствоваться при проведении интервью, и доказал свою эффективность.[11] Кроме того, доступны общедоступные инструменты, такие как Оценка способности принимать повседневные решения, которая представляет собой балльную систему, которая позволяет поставщикам услуг проводить оценку конкретных решений.[12] Имейте в виду, что независимо от того, какие вопросы или инструменты используются, каждая ситуация уникальна и не всегда может поддаваться алгоритмическому подходу.

Если у пациента обнаружена недееспособность, следующие шаги в лечении зависят от индивидуальной ситуации. Например, к пациенту в состоянии алкогольного опьянения, который, как ожидается, относительно быстро выздоровеет после приема пищи, требуется другой подход, чем к пожилому пациенту с болезнью Альцгеймера, у которого не ожидается значительного улучшения когнитивного статуса или способностей. При приближении к больному пациенту учитывайте серьезность и серьезность обстоятельств, а также ожидаемую продолжительность нарушения.[13]

При приближении к больному пациенту учитывайте серьезность и серьезность обстоятельств, а также ожидаемую продолжительность нарушения.[13]

Срочность решения всегда должна стоять на первом месте. Если решение является неотложным и ставит под угрозу безопасность пациента, то принятие решения обычно ложится на ответственного медицинского работника. За исключением неотложных состояний, следует предпринять усилия либо для поиска указаний пациента, либо для доверенного лица, которое может принимать медицинские решения за него.[13] При выполнении этой задачи необходимо выявить и устранить любые потенциально обратимые причины состояния пациента.[13] Это включает в себя попытку перенаправить пациента, если его нарушение дееспособности не является тяжелым, или повторную оценку состояния пациента в более позднее время, если ожидается, что отсутствие дееспособности устранится относительно быстро. Это может происходить при болезненных процессах, таких как делирий, когда спутанность сознания и общая работоспособность пациента могут увеличиваться и уменьшаться в зависимости от времени суток, места его пребывания или других подобных обстоятельств.

Если в редких случаях доверенное лицо или расширенное распоряжение недоступны, как правило, решения за пациента в краткосрочной перспективе принимают медицинские работники и/или назначенный учреждением комитет по этике. Если пациенту требуется долгосрочная помощь в принятии решений, официальная опека может быть назначена судом.

Вмешательство сестринского дела, Allied Health и Interprofessional Team

При любом сценарии оказания медицинской помощи основная ответственность медицинских работников заключается в обеспечении того, чтобы пациент получал наилучший уход. Отказ от ухода не означает прекращения этой ответственности. Поставщики медицинских услуг по-прежнему должны отстаивать решения и благополучие своих пациентов, даже если эти пациенты отказались от лечения.

Если пациент признан дееспособным и отказался от лечения, поставщики медицинских услуг по-прежнему играют важную роль. В дополнение к оценке возможностей, медицинский работник также обязан делиться своими знаниями, опытом и советами относительно принимаемого медицинского решения. Цель этих усилий может заключаться не в том, чтобы изменить мнение пациента или заставить его принять лечение, а скорее в том, чтобы убедиться, что пациент принимает обоснованное решение, знает свои варианты и решает свои проблемы. Иногда заполнение пробелов в знаниях или заверение пациента в рисках, связанных с процедурой, может положительно повлиять на решения пациента и улучшить уход за ним.

Цель этих усилий может заключаться не в том, чтобы изменить мнение пациента или заставить его принять лечение, а скорее в том, чтобы убедиться, что пациент принимает обоснованное решение, знает свои варианты и решает свои проблемы. Иногда заполнение пробелов в знаниях или заверение пациента в рисках, связанных с процедурой, может положительно повлиять на решения пациента и улучшить уход за ним.

В связи с этим важно не рассматривать пациента, отказывающегося от помощи, как противника. Хотя они могут восприниматься как отказывающиеся от сотрудничества, эти пациенты обычно принимают эти решения в незнакомой, стрессовой обстановке, и иногда лучший уход, который может оказать медицинский работник в таких ситуациях, — это позволить пациенту сохранить свою автономию.

Эти стратегии, наряду с готовностью обсуждать принятие медицинских решений с пациентами, необходимы и применимы для всех членов медицинского персонала любого уровня подготовки. С первой встречи пациента в системе здравоохранения, будь то техник скорой медицинской помощи на местах, медсестра в отделении неотложной помощи или врач в клинике, пациент должен принимать решения относительно своего лечения. Медицинские работники разных дисциплин должны сообщать друг другу о способностях пациента, их предпочтениях или директивах, а также любых доверенных лицах, принимающих решения, для обеспечения надлежащего и эффективного лечения. Это общение может оказать решающее влияние на курс лечения пациента и иметь огромное значение для конечного физического и эмоционального благополучия пациента.

Медицинские работники разных дисциплин должны сообщать друг другу о способностях пациента, их предпочтениях или директивах, а также любых доверенных лицах, принимающих решения, для обеспечения надлежащего и эффективного лечения. Это общение может оказать решающее влияние на курс лечения пациента и иметь огромное значение для конечного физического и эмоционального благополучия пациента.

Контрольные вопросы

Доступ к бесплатным вопросам с несколькими вариантами ответов по этой теме.

Комментарий к этой статье.

Ссылки

- 1.

Тейлор РМ. Этические принципы и концепции в медицине. Handb Clin Neurol. 2013;118:1-9. [PubMed: 24182363]

- 2.

Лео Р.Дж. Компетентность и способность принимать решения о лечении: пособие для врачей первичного звена. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 1999 октября; 1(5):131-141. [Бесплатная статья PMC: PMC181079] [PubMed: 15014674]

- 3.

Бьюкенен А. Психическая дееспособность, правоспособность и согласие на лечение. JR Soc Med. 2004 г., сен; 97 (9): 415-20. [Статья PMC бесплатно: PMC1079581] [PubMed: 15340019]

- 4.

Appelbaum PS, Grisso T. Оценка способности пациентов дать согласие на лечение. N Engl J Med. 1988 г., 22 декабря; 319(25):1635-8. [PubMed: 3200278]

- 5.

Ларкин Г.Л., Марко К.А., Эббот Дж.Т. Чрезвычайное определение способности принимать решения: баланс автономии и благодеяния в отделении неотложной помощи. Академия скорой медицинской помощи. 2001 март;8(3):282-4. [В паблике: 11229953]

- 6.

Hall KT, Appelbaum PS. Истоки приверженности к злоупотреблению психоактивными веществами в Соединенных Штатах. J Am Acad Закон о психиатрии. 2002;30(1):33-45; обсуждение 46-8. [PubMed: 11931367]

- 7.

Джесте Д.В., Депп К.А., Палмер Б.В. Величина нарушения способности принимать решения у людей с шизофренией по сравнению с нормальными субъектами: обзор.

Шизофр Булл. 2006 янв; 32 (1): 121-8. [Бесплатная статья PMC: PMC2632179] [PubMed: 16192413]

Шизофр Булл. 2006 янв; 32 (1): 121-8. [Бесплатная статья PMC: PMC2632179] [PubMed: 16192413]- 8.

Сильвейра М.Дж., Ким С.Ю., Ланга К.М. Предварительные указания и результаты суррогатного принятия решений перед смертью. N Engl J Med. 2010 01 апреля; 362 (13): 1211-8. [Бесплатная статья PMC: PMC2880881] [PubMed: 20357283]

- 9.

Раймонт В., Бингли В., Бьюкенен А., Дэвид А.С., Хейворд П., Вессели С., Хотопф М. Распространенность умственной нетрудоспособности у стационарных больных и связанных с ними факторы риска: поперечное исследование. Ланцет. 2004 16–22 октября; 364 (9443): 1421–7. [В паблике: 15488217]

- 10.

КОМИТЕТ ПО БИОЭТИКЕ. Информированное согласие при принятии решений в педиатрической практике. Педиатрия. 2016 Aug;138(2) [PubMed: 27456514]

- 11.

Grisso T, Appelbaum PS, Hill-Fotouhi C. MacCAT-T: клинический инструмент для оценки способности пациентов принимать решения о лечении.

Психиатр Серв. 1997 ноябрь; 48 (11): 1415-9. [PubMed: 9355168]

Психиатр Серв. 1997 ноябрь; 48 (11): 1415-9. [PubMed: 9355168]- 12.

Lai JM, Gill TM, Cooney LM, Bradley EH, Hawkins KA, Karlawish JH. Способность принимать повседневные решения у пожилых людей с когнитивными нарушениями. Am J Гериатр Психиатрия. 2008 авг; 16 (8): 693-6. [Бесплатная статья PMC: PMC2730037] [PubMed: 18669948]

- 13.

Аппельбаум PS. Клиническая практика. Оценка способности пациентов давать согласие на лечение. N Engl J Med. 2007 01 ноября; 357 (18): 1834-40. [PubMed: 17978292]

Информированный отказ | The Doctors Company

В соответствии с развивающейся тенденцией к большей автономии пациента и его участию в процессе принятия решений лица, обладающие адекватными умственными способностями и получающие надлежащее раскрытие информации о вариантах, рисках, выгодах, затратах и вероятных результатах ухода имеют законное право на осуществление своей свободы выбора. Они могут решить не проходить рекомендуемый курс лечения, несмотря на потенциально тяжелые последствия.

За последнее десятилетие концепция информированного отказа часто создавала путаницу для медицинского и стоматологического сообщества в отношении его юридической важности в клинических условиях. Когда пациент отказывается от рекомендованного лечения и возникает нежелательное явление, даже если оно может быть результатом естественного течения болезненного процесса, пациент может нанять адвоката и подать иск о профессиональной ответственности. В этом случае истец может заявить, что если бы имело место полное обсуждение последствий отказа от рекомендованного лечения, пациент воспользовался бы советом поставщика медицинских услуг и добился бы лучшего результата. Лучший результат может включать в себя увеличение продолжительности жизни, улучшение качества жизни, отсутствие потери заработка или способности зарабатывать, а также отсутствие расходов из собственного кармана.

Процесс информированного согласия

Прежде чем пациент сможет предоставить информированный отказ, должно состояться обсуждение информированного согласия. Информированное согласие — это непрерывный процесс, а не просто оформление документа, описывающего предлагаемый курс лечения с подробным списком возможных неблагоприятных последствий.

Информированное согласие — это непрерывный процесс, а не просто оформление документа, описывающего предлагаемый курс лечения с подробным списком возможных неблагоприятных последствий.

Беседа об информированном согласии должна быть откровенной и включать четкое обсуждение существующего состояния пациента с использованием понятных терминов. Обсудите доступные варианты лечения, а также связанные с ними преимущества, риски, ожидаемые затраты, а также краткосрочные и расширенные прогнозы. Наконец, опишите последствия отказа от лечения. Предоставьте пациенту возможность задавать вопросы и отвечать на них.

Медицинский работник обычно должен всегда вести обсуждение напрямую и никогда не делегировать его сотруднику. В противном случае критическая коммуникация может быть скрыта или непреднамеренно опущена, а запросы пациентов могут быть неточно обработаны. В настоящее время во многих штатах пересматриваются статуты, регулирующие клиницистов передовой практики. В случае, если в лечении участвует независимый врач с передовой практикой, рекомендуется проконсультироваться с законодательством вашей юрисдикции относительно того, как применимые законы могут повлиять на процесс получения согласия.

В процессе информированного согласия крайне важно предоставить пациенту реалистичные ожидания того, что может быть достигнуто с помощью лечения, терапии или процедуры. Предварительное четкое обсуждение уменьшает вероятность недопонимания, разочарования, удивления или даже гнева в случае нежелательного результата. Для более подробного обсуждения информированного согласия см. нашу статью «Информированное согласие: сущность и подпись».

Процесс информированного отказа

Проведите диалог по информированному отказу с той же степенью конкретности и осторожности, что и при обсуждении информированного согласия. Если пациент указывает на нежелание проводить лечение, особенно если его невыполнение может привести к смерти, попытайтесь определить, на чем основано решение пациента. Это может быть просто неправильное понимание факторов, которые могут быть разрешены , таких как варианты лечения пациента, его содержание, стоимость или способы оплаты. Партнер с пациентом, чтобы преодолеть барьеры лечения, когда это возможно.

Поставщик медицинских услуг должен оценить и задокументировать способность пациента понимать информацию и принимать обоснованное решение на основе представленных фактов. Медицинский работник должен признать, что способность пациента понимать может быть нарушена факторами, которые могут включать психические или эмоциональные проблемы (например, слабоумие), культурные или языковые барьеры или личные проблемы (например, злоупотребление психоактивными веществами).

Если в результате оценки пациент может быть некомпетентен для информированного отказа, поставщик услуг должен рассмотреть возможность привлечения менеджера по рискам учреждения (если применимо) для получения дальнейших указаний или связаться с членом семьи пациента, чтобы спросить, есть ли предварительное распоряжение или доверенность на здравоохранение. Документируйте все беседы с пациентом, менеджером по управлению рисками учреждения и членами семьи (включая причину, по которой пациент может быть некомпетентен).

Стратегии документации

В случае судебного разбирательства история болезни пациента является одним из наиболее важных компонентов защиты. Независимо от формата записи документируйте детали всех обсуждений информированного согласия или информированного отказа. Документация должна включать, когда и где состоялось обсуждение; кто участвовал или физически присутствовал; рассматриваемые варианты, риски, выгоды, затраты и возможные результаты; и запись о том, что на вопросы пациента были даны ответы.

Документация об отказе должна также включать следующие записи в истории болезни пациента:

- Информация, предоставленная поставщиком медицинских услуг относительно состояния пациента и предлагаемого лечения или обследования. Следует также указать причины лечения или обследования.

- Пациент был проинформирован о возможных рисках и последствиях отказа от лечения или теста, включая смерть или потерю конечностей, если это уместно.

- Направление поставщика медицинских услуг к специалисту, включая причины направления и возможные риски непосещения специалиста.

- Отказ пациента от плана лечения/обследования или совета. В этом случае можно попросить пациента подписать специальную форму отказа. (См. наш образец формы «Отказ в согласии на лечение, лекарства или тестирование».) Хотя форма не является обязательной, она предлагает поставщикам самую надежную защиту от последующих претензий, связанных с отсутствием информированного согласия.

Патерналистский подход к оказанию медицинской помощи уступил место гораздо более ориентированной на пациента среде, в которой пациенты пользуются большей автономией и участвуют в оказании профессиональных услуг. (См. нашу статью «Передовой опыт в области ухода, ориентированного на пациента, и совместного принятия решений».) Более активное общение, лучшее понимание пациентом вариантов лечения и рисков отказа, а также улучшенная документация могут помочь снизить риск предъявления исков о профессиональной ответственности, когда пациент отказывается следовать рекомендациям.

Для получения рекомендаций и помощи в решении любых проблем, связанных с безопасностью пациентов или управлением рисками, обращайтесь в Департамент безопасности пациентов и управления рисками по телефону (800) 421-2368 или по электронной почте.

Шизофр Булл. 2006 янв; 32 (1): 121-8. [Бесплатная статья PMC: PMC2632179] [PubMed: 16192413]

Шизофр Булл. 2006 янв; 32 (1): 121-8. [Бесплатная статья PMC: PMC2632179] [PubMed: 16192413] Психиатр Серв. 1997 ноябрь; 48 (11): 1415-9. [PubMed: 9355168]

Психиатр Серв. 1997 ноябрь; 48 (11): 1415-9. [PubMed: 9355168]