Ст. 1182 ГК РФ. Особенности раздела земельного участка

1. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.

2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 настоящего Кодекса.

В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

< Статья 1181. Наследование земельных участков

Статья 1183. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию >

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию >

1. Комментируемая статья предусматривает особенности раздела земельного участка в тех случаях, когда в результате наследования возникло право общей собственности на него у нескольких наследников. В таких случаях необходимо учитывать минимальные размеры земельного участка, установленные для участков соответствующего целевого назначения нормами земельного законодательства.

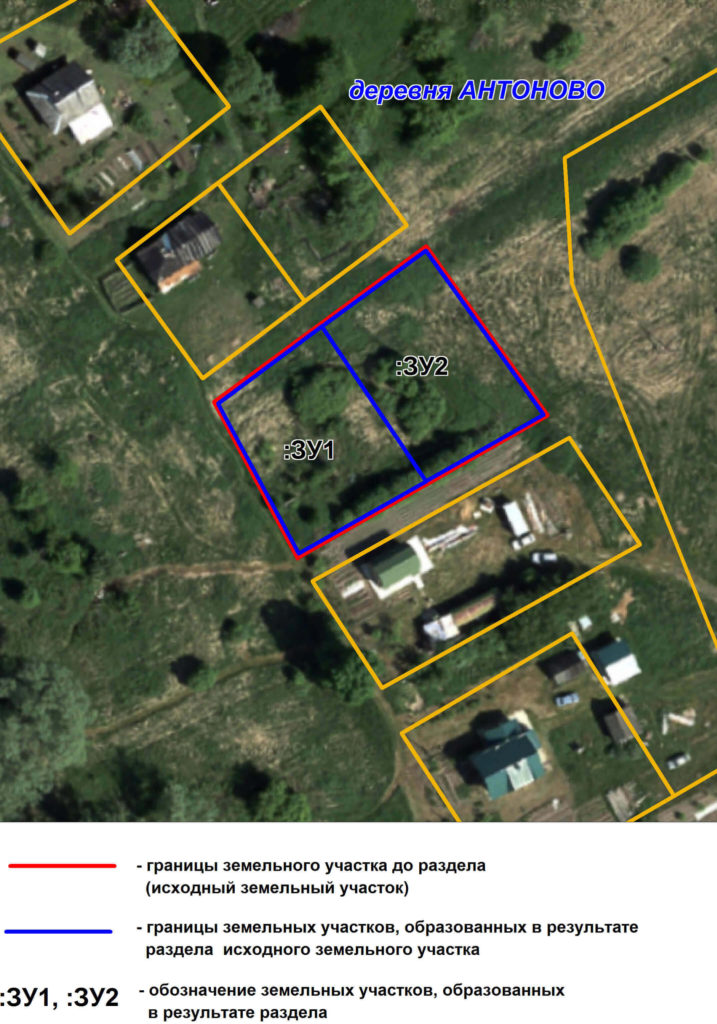

Согласно этим нормам земельный участок может быть юридически делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, который может быть зарегистрирован соответствующими государственными органами без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Соответственно, такие земельные участки могут наследоваться отдельно.

Представляется, что при разделе земельного участка между наследниками необходимо учитывать и максимальные размеры земельных участков, которые могут быть в собственности физических лиц в результате наследования.

Так, согласно ст. 4 ФЗ от 7 июля 2003 г. N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» максимальные и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

А согласно п. п. 1, 2 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации:

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными регламентами;

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с Земельным кодексом, другими федеральными законами.

Максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. Максимальный размер общей площади земельных участков может быть увеличен законом субъекта Российской Федерации, но не более чем в пять раз.

В соответствии с п. 1 ст. 4 ФЗ от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» минимальные размеры образуемых новых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения могут быть установлены законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Данные нормы направлены не только на защиту публичного интереса, выражающегося в нежелательности излишнего дробления (или наоборот чрезмерного укрупнения) земельных участков, препятствующего их рациональному использованию и охране, но также и на защиту частного интереса граждан от необоснованного занижения размеров предоставляемых им земельных участков.

Следует учитывать, что в различных регионах установлен свой минимальный размер земельного участка, установленный для участков соответствующего целевого назначения. Очевидно, это следует объяснить тем, что количество пригодной к использованию земли существенно различается в различных регионах Российской Федерации. Уже в настоящее время различные регионы имеют свои нижние и верхние пределы размеров земельных участков.

Например, в Законе Московской области от 17 июня 2003 г. N 63/2003-ОЗ «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Московской области» установлены следующие минимальные и максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

крестьянского (фермерского) хозяйства от 2,0 га до 40,0 га;

садоводства от 0,06 га до 0,15 га;

огородничества от 0,04 га до 0,10 га;

дачного строительства от 0,06 га до 0,25 га.

2. При невозможности раздела земельного участка с учетом минимального размера, установленного для участков соответствующего целевого назначения, он переходит к тому из наследников, который имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Остальным же наследникам предоставляется компенсация в виде другого имущества или денежной суммы.

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснил, что ст. 1181 ГК РФ не установлено каких-либо изъятий для случаев наследования права пожизненного наследуемого пользования несколькими лицами, вследствие чего каждый наследник приобретает долю в указанном праве независимо от делимости земельного участка (п. 78).

Статья 1182 Гражданского кодекса РФ в новой редакции с Комментариями и последними поправками на 2023 год

Новая редакция Ст. 1182 ГК РФ

1. Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого назначения.

2. При невозможности раздела земельного участка в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, земельный участок переходит к наследнику, имеющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется в порядке, установленном статьей 1170 настоящего Кодекса.

В случае, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, пользование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на условиях общей долевой собственности.

Комментарий к Ст. 1182 ГК РФ

1. При наследовании земельного участка несколькими лицами он поступает в их общую долевую собственность (п. 4 ст. 244, ст. 1164 ГК РФ).

По общему правилу земельный участок — вещь делимая, однако по причинам, связанным с тем, что использование земельного участка для определенных целей возможно только при наличии его минимального размера, законодатель искусственно устанавливает «предел» делимости.

2. Общее правило ст. 1182 ГК РФ — земельный участок подлежит разделу между наследниками, однако, если в силу закона земельный участок признается неделимым, порядок наследования такого земельного участка определяется с учетом ст. ст. 1168 и 1179 ГК РФ.

Другой комментарий к Ст. 1182 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Если земельный участок унаследован несколькими лицами, по общему правилу он принадлежит им на праве общей долевой собственности. При этом возникает вопрос о возможности и условиях его раздела между наследниками. Раздел земельного участка в натуре возможен лишь при условии, что размер каждого из вновь образованных земельных участков будет не менее минимального размера, установленного земельным законодательством для участков соответствующего целевого назначения.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, устанавливаются законами субъектов РФ, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства — нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Для иных целей предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией (ст. 33 ЗК).

Для иных целей предельные размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией (ст. 33 ЗК).

Статья 4 Закона об обороте земель также предусматривает, что законами субъектов РФ могут быть установлены минимальные и предельные (максимальные) размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями законодательства РФ о землеустройстве.

Таким образом, если после раздела размер земельного участка будет меньше минимального размера, установленного для участка соответствующего целевого назначения, на каждого наследника, то раздел участка невозможен.

2. При невозможности раздела участка с учетом земельных нормативов земельный участок может быть передан наследнику, имеющему преимущественное право на получение участка.

В комментируемой статье не устанавливается специальных правил о том, в каких обстоятельствах возникает преимущественное право получения земельного участка. В данном случае применима ст. 1168 ГК о преимущественном праве наследования неделимых вещей (см. коммент. к ней). В частности, преимущественное право может быть признано за наследником, обладающим совместно с наследодателем правом собственности на этот земельный участок (например, за членом крестьянского хозяйства либо одним из супругов). Если никто из наследников не является совместно с наследодателем участником общей собственности на земельный участок, то преимущество будет иметь тот из наследников, который постоянно пользовался данным участком. К примеру, если гражданин трудился в личном подсобном хозяйстве вместе с наследодателем, а другие наследники никакого отношения к участку не имели, преимущественное право наследования земельного участка принадлежит первому из указанных наследников.

Доля остальных наследников (не имеющих преимущественного права) в праве собственности на земельный участок компенсируется им либо в денежном выражении, либо за счет другого имущества из состава наследства (см. коммент. к ст. 1170).

коммент. к ст. 1170).

3. Наследник, имеющий преимущественное право, может согласиться принять участок, а может и не согласиться. Поэтому в случае, если такой наследник отказался от наследства или не воспользовался своим правом либо такой наследник вообще отсутствует, наследуемый земельный участок переходит в общую долевую собственность всех наследников.

Аналогичные отношения складываются и в случаях, когда наследников, имеющих преимущественное право на получение земельного участка, несколько. Из смысла норм комментируемой статьи следует, что такие наследники также приобретают право общей долевой собственности на земельный участок. Правда, при наличии нескольких наследников, имеющих преимущественное право на получение земельного участка, и других наследников право общей долевой собственности на участок возникает только между наследниками первой группы, в то время как остальные наследники вправе претендовать на установленную компенсацию.

4. В комментируемой статье речь идет о разделе участков, принадлежащих наследникам на праве собственности. В то же время допускается наследование земельных участков, принадлежащих гражданам на праве пожизненного наследуемого владения (см. коммент. к ст. 1181). Представляется, что нормы комментируемой статьи применимы и к таким случаям.

В то же время допускается наследование земельных участков, принадлежащих гражданам на праве пожизненного наследуемого владения (см. коммент. к ст. 1181). Представляется, что нормы комментируемой статьи применимы и к таким случаям.

Однако ряд вопросов все же остается. В частности, ни гражданское, ни земельное законодательство прямо не предусматривают возможность нахождения земельного участка в пожизненном наследуемом владении не одного лица, а нескольких граждан. Отношения общей собственности урегулированы в ГК достаточно подробно, а отношения общего пожизненного наследуемого владения даже не упомянуты. Можно только догадываться, что у граждан может быть доля не только в праве общей собственности, но и доля в праве общего пожизненного наследуемого владения. Может также возникнуть вопрос о размере компенсации этой доли в праве общего пожизненного наследуемого владения наследникам, не имеющим преимущественного права на наследование земельного участка в натуре.

По нашему мнению, компенсация этой доли должна рассчитываться так же, как и компенсация доли в праве общей собственности. Этот вывод основывается на нормах ст. 21 ЗК о возможности граждан, имеющих земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения, однократно приобрести такой участок в собственность бесплатно. Наследник, не имеющий преимущественного права на наследование земельного участка в натуре, такой возможности лишается, поэтому он вправе получить от других наследников соответствующую компенсацию.

Этот вывод основывается на нормах ст. 21 ЗК о возможности граждан, имеющих земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения, однократно приобрести такой участок в собственность бесплатно. Наследник, не имеющий преимущественного права на наследование земельного участка в натуре, такой возможности лишается, поэтому он вправе получить от других наследников соответствующую компенсацию.

Разграничение пресноводных водно-болотных угодийв Нью-Джерси Как уже говорилось в обзоре, в штате Нью-Джерси Федеральное руководство 1989 года используется для разграничения пресноводных водно-болотных угодий. Любой, кто желает подать заявку на LOI, должен уметь пользоваться данным руководством и иметь надлежащее образование, подготовку и опыт работы с влажными почвами, гидрологией водно-болотных угодий и растительностью водно-болотных угодий.  Недавно USACE опубликовала несколько региональных дополнений к Федеральному руководству 1987 года. Три региональных дополнения включают Нью-Джерси в свои географические границы: Атлантическая равнина и прибрежная равнина Мексиканского залива, Восточные горы и Пьемонт, а также Северо-центральный и Северо-восточный районы. Поскольку Нью-Джерси не использует Руководство 1987 года для разграничения водно-болотных угодий, последующие Региональные дополнения не могут использоваться для разграничения водно-болотных угодий. Однако в региональных приложениях содержатся различные ресурсы, которые можно использовать для обоснования определения водно-болотных угодий. Недавно USACE опубликовала несколько региональных дополнений к Федеральному руководству 1987 года. Три региональных дополнения включают Нью-Джерси в свои географические границы: Атлантическая равнина и прибрежная равнина Мексиканского залива, Восточные горы и Пьемонт, а также Северо-центральный и Северо-восточный районы. Поскольку Нью-Джерси не использует Руководство 1987 года для разграничения водно-болотных угодий, последующие Региональные дополнения не могут использоваться для разграничения водно-болотных угодий. Однако в региональных приложениях содержатся различные ресурсы, которые можно использовать для обоснования определения водно-болотных угодий.

В дополнение к Федеральному руководству существуют и другие ресурсы, которые помогут определить наличие и размеры пресноводных водно-болотных угодий.

Важное указание для агентов : Когда вы рассматриваете объекты, регулируемые Департаментом, такие как водно-болотные угодья на участке, важно рассматривать его как территорию, а не как границу. Все типы письменных разъяснений (LOI), за исключением определения наличия или отсутствия, относятся к водно-болотным угодьям и/или линиям водно-болотных угодий, но когда линия отмечена, это действительно относится к краю участка водно-болотных угодий. Область, отображаемая на карте, выглядит как многоугольник, многогранная форма, края которой будут либо границей участка, либо линией водно-болотных угодий, очерченной или проверенной Департаментом. |

Землепользование в сельском хозяйстве в цифрах | Устойчивое продовольствие и сельское хозяйство | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций

Исходную статью для этого материала можно найти на веб-сайте Статистического отдела ФАО.

Земля – понятие, которое в широком смысле включает климат, топографию, растительность, почвы и другие природные ресурсы – является основой сельского хозяйства, и взаимодействие между этими компонентами жизненно важно для определения продуктивности и устойчивости агроэкосистем. Особенно в условиях изменения и изменчивости климата выбор правильного землепользования для данных биофизических и социально-экономических условий имеет важное значение для сведения к минимуму деградации земель, восстановления деградированных земель, обеспечения устойчивого использования земельных ресурсов и максимального повышения устойчивости.

Особенно в условиях изменения и изменчивости климата выбор правильного землепользования для данных биофизических и социально-экономических условий имеет важное значение для сведения к минимуму деградации земель, восстановления деградированных земель, обеспечения устойчивого использования земельных ресурсов и максимального повышения устойчивости.

Пахотные угодья – это земли, используемые для выращивания сельскохозяйственных культур, как однолетних (однолетних), так и постоянных (многолетних), и могут включать участки, периодически оставляемые под паром или используемые в качестве временных пастбищ. Постоянные луга и пастбища – это земли, используемые для выпаса скота. Они включают как управляемые, так и естественные пастбища, а также ряд типов растительного покрова, используемых для пастбищных угодий, таких как травянистые и лесистые саванны.

Преобразование земель из природных экосистем в сельскохозяйственные исторически было самой крупной причиной выбросов парниковых газов, связанных с потерей биомассы и углерода в биомассе над и под землей. Сегодня преобразование земель в сельскохозяйственные угодья продолжает оставаться основной причиной утраты биоразнообразия и деградации земель. Планы и стратегии эффективного землепользования и управления земельными ресурсами необходимы для максимизации урожайности сельскохозяйственных культур при минимизации потенциального воздействия на окружающую среду из-за чрезмерной утраты мест обитания и чрезмерного использования природных ресурсов, таких как почвы и вода.

Сегодня преобразование земель в сельскохозяйственные угодья продолжает оставаться основной причиной утраты биоразнообразия и деградации земель. Планы и стратегии эффективного землепользования и управления земельными ресурсами необходимы для максимизации урожайности сельскохозяйственных культур при минимизации потенциального воздействия на окружающую среду из-за чрезмерной утраты мест обитания и чрезмерного использования природных ресурсов, таких как почвы и вода.

Глобальные тенденции

Площадь сельскохозяйственных угодий во всем мире составляет приблизительно пять миллиардов гектаров, или 38 процентов поверхности земли в мире. Около одной трети из них используется в качестве пахотных земель, а остальные две трети составляют луга и пастбища) для выпаса скота.

На пахотных землях около 10 процентов площади используется под многолетние культуры, такие как фруктовые деревья, плантации масличных пальм и плантации какао. Еще 21 процент оборудован для орошения, что является важной практикой землепользования в сельском хозяйстве.

По мере того, как население планеты продолжает расти, а число людей в мире более чем удвоилось в период с 1961 по 2016 год, растет спрос на продукты питания. Выросла и нагрузка на землю, которая является ограниченным ресурсом. Глобальная площадь пахотных земель на душу населения постоянно уменьшалась в период с 1961 по 2016 год: примерно с 0,45 га на душу населения в 1961 году до 0,21 га на душу населения в 2016 году (рис. 1 ниже).

Рисунок 1. Пахотные земли в мире на душу населения, 1961-2016

Региональные тенденции

Региональное распределение землепользования представляет собой сочетание местных агроклиматических почвенно-почвенных условий и социально-экономических факторов. В среднем за десятилетие с 2007 по 2016 год наибольшая доля площади сельскохозяйственных угодий приходилась на Азию, составляя 1,6 гектара (га) или 34 процента, за ней следуют Америка (1,2 га, или 25 процентов) и Африка (1,1 га, или 34 процента). 24 процента), при этом Европа и Океания представляют примерно по 9-10 процентов от общей суммы.

24 процента), при этом Европа и Океания представляют примерно по 9-10 процентов от общей суммы.

Что касается ирригационных мощностей, регионом с самой большой площадью земли, оборудованной для орошения за последнее десятилетие, была Азия, с 237 мегага (мга), или 70 процентов от общей площади в мире, за которой следует Америка (52 млн га). , или 16%), Европе (26 млн га, 8%), Африке (15 млн га, 5%) и Океании (3 млн га, 1%).

С точки зрения относительной доли земель, оборудованных для орошения, по отношению к пахотным землям, Азия также имела самые большие значения (40 процентов), за ней следуют Америка (13 процентов), Европа (9процентов), Океании (7 процентов) и Африке (6 процентов).

С точки зрения доступности на душу населения площадь пахотных земель на душу населения в период с 2007 по 2016 год была наименьшей в Азии (0,13 га на душу населения), за которой следуют Африка (0,22 га на душу населения), Америка и Европа (0,40 га на душу населения) и Океания (1,21 га на душу населения).

Имейте в виду, что если вы используете региональные списки, штат Нью-Джерси разделен между 3 из 10 регионов, поэтому вам следует внимательно следить за тем, в каком регионе находится ваш сайт. В Нью-Джерси следует использовать самую последнюю версию Списка растений.

Имейте в виду, что если вы используете региональные списки, штат Нью-Джерси разделен между 3 из 10 регионов, поэтому вам следует внимательно следить за тем, в каком регионе находится ваш сайт. В Нью-Джерси следует использовать самую последнюю версию Списка растений.