Оставление заявления без рассмотрения в гражданском процессе (понятие, основания, последствия).

Главная » Гражданский процесс

Рубрика: Гражданский процессАвтор: Владимир Паньшин

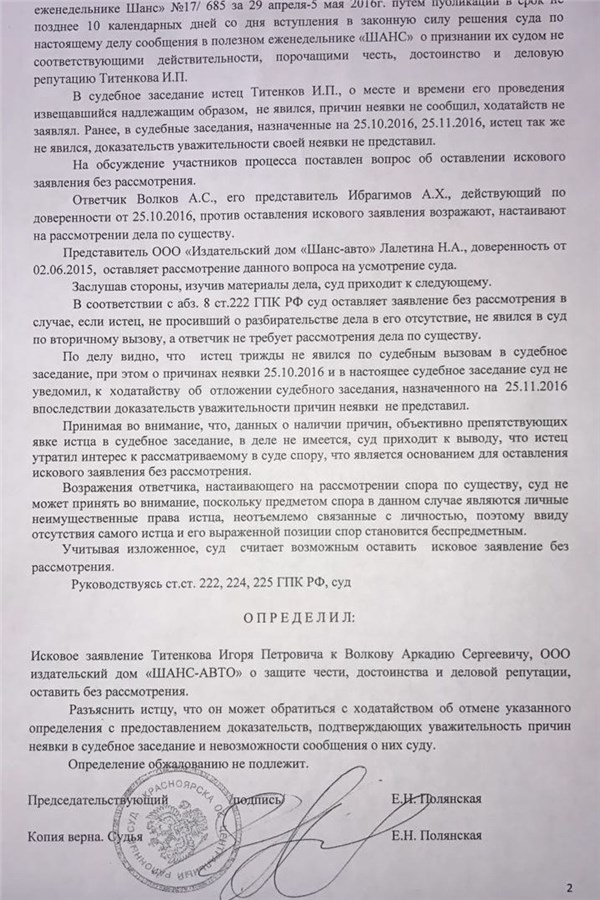

Оставление заявления без рассмотрения – форма окончания дела без вынесения решения, применяемая, как правило, ввиду нарушения заинтересованными лицами условий реализации права на обращение в суд, не препятствующая повторному обращению в суд с тождественным иском.

Суд оставляет заявление без рассмотрения, если (ст. 222 ГПК РФ):

- истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории дел или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора;

- заявление подано недееспособным лицом;

- заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление иска;

- имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и разрешение третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по существу поступило возражение относительно рассмотрения и разрешения спора в суде;

- стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову;

- истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Перечень оснований, по которым заявление оставляется без рассмотрения, исчерпывающий.

Об оставлении заявления без рассмотрения, так же как и о прекращении производства по делу, суд выносит определение. В этом определении суд обязан указать, как устранить указанные в статье 222 ГПК РФ обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела.

В резолютивной части определения об оставлении иска без рассмотрения суд может разрешить вопросы о распределении судебных расходов и возврате уплаченной государственной пошлины, если основанием вынесения определения является ст. 222 (абз. 2) ГПК. Данное положение приобретает особое значение, так как вынесением указанного определения оканчивается судебное разбирательство по делу.

Копии определения об оставлении искового заявления без рассмотрения высылаются всем лицам, участвующим в деле, в порядке гл. 10 ГПК.

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке.

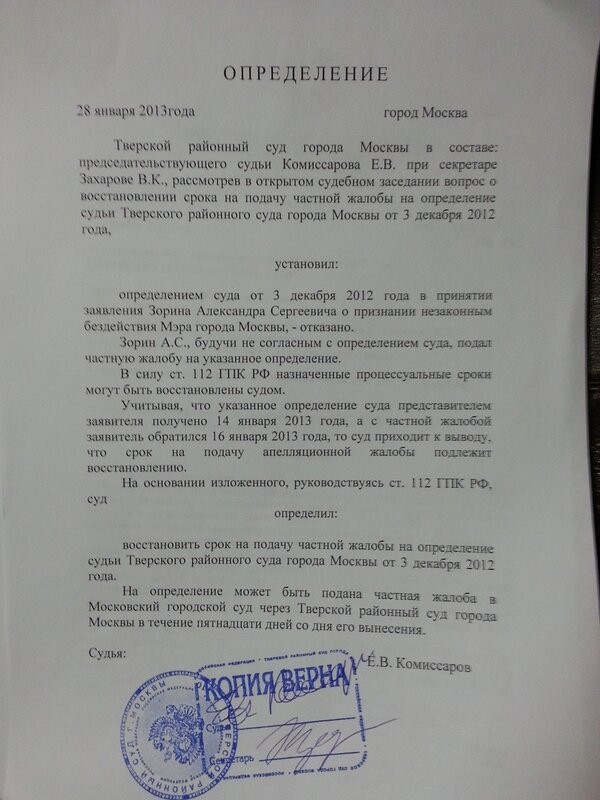

Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в абзацах седьмом и восьмом статьи 222 ГПК РФ, если истец или ответчик представит доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду. На определение суда об отказе в удовлетворении такого ходатайства может быть подана частная жалоба.

Рейтинг

( Пока оценок нет )

0 1 264 Гражданский процесс иск исковое заявление истец определение суда оставление без рассмотрения ответчик предъявление иска соглашение сторон судебное разбирательство

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

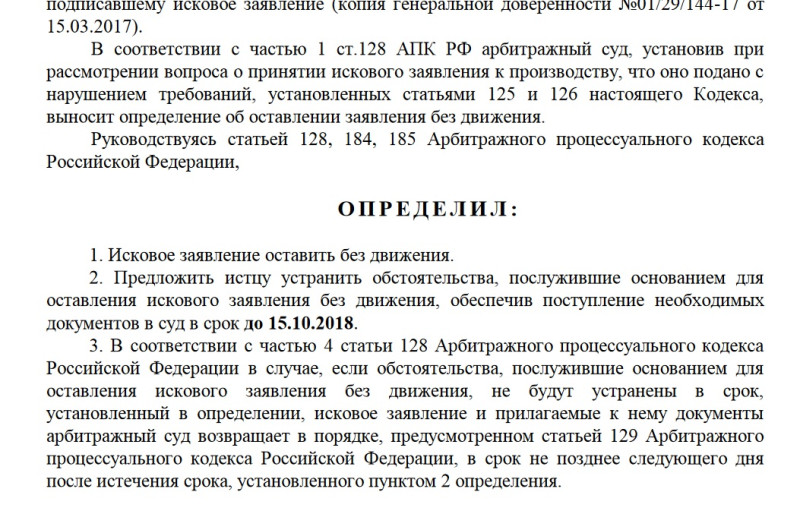

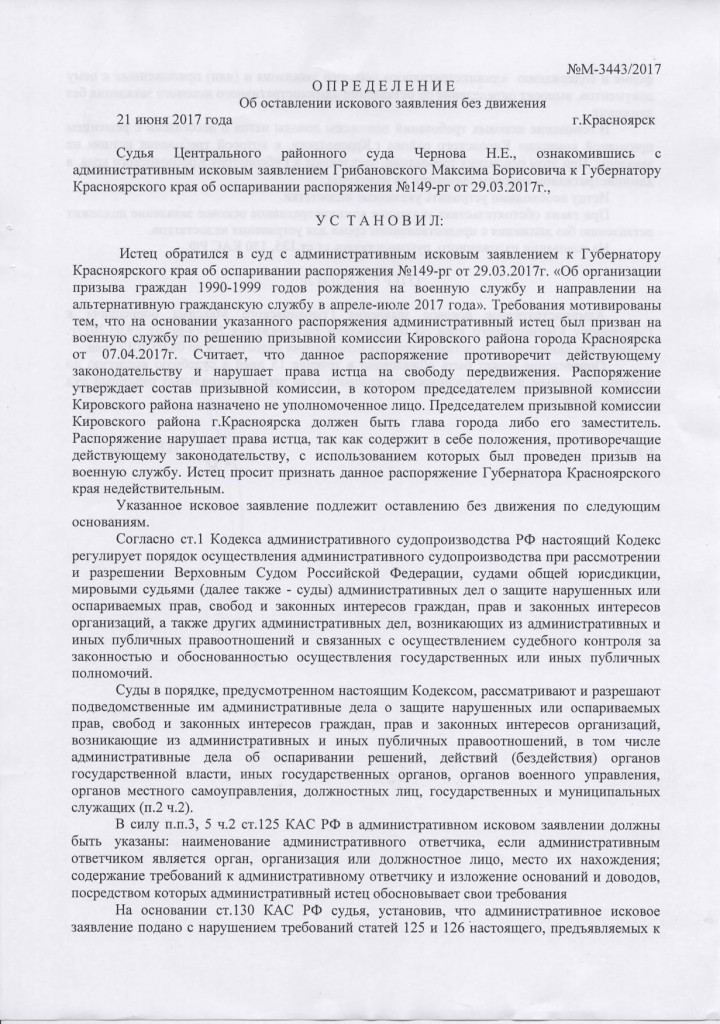

Особенности реализации судом первой инстанции полномочий по оставлению исковых заявлений без движения и возвращению их

На сегодняшний день обращение в судебные органы является одним из наиболее эффективных механизмов защиты прав граждан и юридических лиц. Каждый день суды судебной системы Российской Федерации рассматривают колоссальное количество дел, в том числе и по гражданским делам. Подача искового заявления в суд является одним из важнейших распорядительных прав субъектов, так как именно эти действия инициируют начало гражданского процесса. Однако не всегда исковое заявление принимается судом сразу, в процессуальном законодательстве существуют такие институты как оставление искового заявления без движения и возвращение искового заявления. Данные механизмы призваны не допустить дальнейшее движение гражданского процесса, в случае, если истцом нарушены определенные важные требования.

Каждый день суды судебной системы Российской Федерации рассматривают колоссальное количество дел, в том числе и по гражданским делам. Подача искового заявления в суд является одним из важнейших распорядительных прав субъектов, так как именно эти действия инициируют начало гражданского процесса. Однако не всегда исковое заявление принимается судом сразу, в процессуальном законодательстве существуют такие институты как оставление искового заявления без движения и возвращение искового заявления. Данные механизмы призваны не допустить дальнейшее движение гражданского процесса, в случае, если истцом нарушены определенные важные требования.

Ключевые слова: гражданский процесс, оставление искового заявления без рассмотрения, возвращение искового заявления.

На стадии возбуждения производства по гражданскому делу у суда имеются специальные полномочия, который имеют своей целью определить дальнейшую возможность рассмотрения поданного конкретного искового заявления,иными словами, — возможность дальнейшего передвижения дела от предыдущей стадии к последующей.

В рамках настоящей статьи рассматриваются такие полномочия суда первой инстанции как оставление искового заявления без движения и возвращение искового заявления. Данные полномочия закреплены в статьях 136 и 135 Гражданского процессуальногокодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) [1]. Безусловно, такие полномочия оказывают значительное влияние на дальнейших ход рассмотрения гражданского дела, а значит и весь гражданский процесс в целом.

Некоторые исследователи, в частности, Т. В. Соловьева подразделяет правовые последствия подачи в суд искового заявления в судна две группы: положительные последствия (принятие искового заявления к рассмотрению) и отрицательные последствия (отказ в принятии искового заявления, возвращение искового заявления, оставление искового заявления без движения) [2]. В данной связи необходимо отметить, что положительный и отрицательный характер данных последствий назван применительно к заинтересованному лицу, — то есть субъекту, подающему исковое заявление в суд.

Анализируя разницу между такими процессуальными последствиями как оставление искового заявления без движения и возвращение искового заявление уместно привести точку зрения В. В. Яркова, который отмечает, что оставление искового заявления без движения имеет своеобразный льготный характер, поскольку дает лицу устранить имеюиес недостатки поданного искового заявления за определенный промежуток времени [3].

При этом суд оказывает истцу определенную помощь, так как в определении об оставлении искового заявления без движения указываются конкретные действия, которые необходимо совершить,чтобы в итоге исковое заявление было принято к производству, и дело было рассмотрено судом по существу.

Если же истец в установленный срок все же не выполняет указанные действия наступают последствия, предусмотренные в ч. 3 ст. 136 ГПК РФ: исковое заявление возвращается истцу со всеми представленными ранее документами. Таким образом в данном случае проявляется связьмежду оставлением заявления без движения и возвращением искового заявления. Оставление заявления без движения это своего рода «испытательный срок», который позволяет истцу устранить допущенные нарушения, если же он не пользуется предоставленной возможностью,то наступает такое негативное процессуальное последствие как возвращение искового заявления.

Оставление заявления без движения это своего рода «испытательный срок», который позволяет истцу устранить допущенные нарушения, если же он не пользуется предоставленной возможностью,то наступает такое негативное процессуальное последствие как возвращение искового заявления.

В данной связи необходимо отметить существующий нормативный пробел в российском процессуальном законодательстве. Из текста анализируемых правовых норм непонятно, следует ли в ситуации суду, когда истец не выполняет требования и заявление необходимо возвращать, выносить определение о возвращении заявления с приложенными к нему документами или просто возвращать без вынесения соответствующего определения.

В свое время в Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде от 29 апреля 2003 г. [4] было закреплено, что при таких обстоятельствах исковое заявление с приложенными документами возвращается истцу вместе с сопроводительным письмом. Таким образом, исходя из положений данного документа можно сделать вывод, что выносить определение суда о возвращении искового заявления не требовалось.

Однако решением Верховного Суда РФ от 21 мая 2007 г. № ГКПИ06–1601 данная Инструкция была признана недействующей.

В качестве разрешения данной ситуации Н. К. Толчеев предлагала судье выносить определение только в случаях, когда правомерность возвращения искового заявления или оставления его без движения подвергается сомнению,либо каким-то образом сказывается на правах истца [5]. Данный подход видится нам не совсем корректным, так как решение о необходимости вынесения или же невынесения определения целиком и полностью зависит от судейского усмотрения.

Представляется, что рассмотренный нами вопрос должен быть разрешен на законодательном уровне путем указания на неоходимость вынесения в подобных случаях судебного определения.

Отказ же от сопроводительного письма в качестве основания для возвращения заявления видится нам правильным, поскольку сопроводительное письмо не является судебным постановлением, а значит исключается возможность дальнейшего обжалования данного документа.

Отметим также, что в анализируемом нами случае вынесение определения о возвращенни поданного заявления является процессуальной обязанностью судьи и, следовательно, никак не должно зависеть от его усмотрения. Данный тезис позволит обеспечивать реализацию процессуальных прав истца. В частности, это позволяет последним осуществлять право на обжалование судебных определений, ограничивающих доступ к правосудию, что в некоторой степени является решением о возврате заявления. Поскольку суд является одним из главных государственных механизмов по защите прав и законных интересов граждан и организаций, такое понимание должно приходить в голову каждому судье.

В соответствии с положениями ст. 136 ГПК РФ судья оставляет поданное истцом заявление без движения, если считает, что оно каким-либо образом нарушает требования, установленные ст. 131, 132 ГПК РФ. Исходя из смысла статьи132 ГПК РФ, одной из причин оставления заявления без движения является то, что заявитель не представил в суд документы, подтверждающие обстоятельства, на которых он основывает свои требования и возражения.

Правило о необходимости приложения доказательств к заявлению, на котором заявитель основывает свои требования при обращении в суд, неоднократно становилось предметом дискуссий в науке гражданского процессуальногоправа. В частности, в данной связи В. Гусев акцентирует внимание на том факте, что зачастую документы не могут быть поданы заявителем из-за отказа государственных органов выдать их без запроса суда, а запрос суда может быть получен только после открытия производства по делу. В этой связи он считает, что необходимо либо отменить требование ГПК РФ об обязательном использовании доказательств в обосновании иска, либо закрепить законодательно обязанность государственных органов и органов местного самоуправления предоставлять документы и информацию на запросы адвокатов или отвечать мотивированным отказом, чтобы не было оснований оставлять запрос без рассмотрения [6]. При этом исследователь отмечает, что первый вариант неприемлем, так как вызовет затягивание рассмотрения дела, с чем трудно не согласиться.

Помимо того, что соответствие требованиям ст. 132 ГПК РФ о приложении доказательств, подтверждающих требования истца, связана с объективной невозможностью представить в определенных случаях данные доказательства, практика правоприменительных органов также зачастую столкивается с проблемой определения объема (достаточности) представленных доказательств.

В ГПК РФ даже не установлен примерный перечень документов, которые необходимо приложить к подаваемому в суд заявлению. Многообразие гражданско-правовых отношений не позволяет устанавливать в законе для каждого конкретного дела перечень документов, которые необходимо предоставить на начальной стадии отправления правосудия по гражданским делам. Принимая во внимание, что в процессуальном праве проблема достаточности доказательств никоим образом не отражена и опирается на смысл нормативных положений ст. 136 ГПК РФ, представляется возможным выдвинуть тезис, что определение количества достаточных доказательств находится в компетенции суда, то есть допускается по усмотрению судьи и является его процессуальной обязанностью по определению предмета доказывания в каждом конкретном деле. В этом случае нельзя исключить ситуацию, когда один судья считает, что тот же перечень документов, представленных в исковом заявлении, достаточен для принятия заявления к производству, а другой судья может счесть, что требования ст. 132 ГПК РФ не соблюдены и оставить заявление. Субъективный фактор, выраженный в судебном усмотрении, послужит причиной необоснованного оставления заявления без движния и потенциально, — необонованного возвращения заявления.

В этом случае нельзя исключить ситуацию, когда один судья считает, что тот же перечень документов, представленных в исковом заявлении, достаточен для принятия заявления к производству, а другой судья может счесть, что требования ст. 132 ГПК РФ не соблюдены и оставить заявление. Субъективный фактор, выраженный в судебном усмотрении, послужит причиной необоснованного оставления заявления без движния и потенциально, — необонованного возвращения заявления.

Осуществление права судьи определять количество достаточных доказательств на стадии принятия заявления не должно препятствовать осуществлению права лица на доступ к правосудию. Следование закрепленным процессуальным законодательством правилам зачастую создает определенные трудности для субъектов, участвующих в гражданском процессе по тому или иному делу. Но несмотря на это, необходимо понимать, что наличие таких правил не является безосновательным и обсуловлено важными целями, а возникающие препятствия соответствуют критериям разумности. Необходимо соблюдать баланс между интересами заявителя и суда; суд не должен необоснованно оставлять заявления без движенияи возвращать заявление и в то же время не может принимать заявления, не подтвержденные какими-либо доказательствами.

Необходимо соблюдать баланс между интересами заявителя и суда; суд не должен необоснованно оставлять заявления без движенияи возвращать заявление и в то же время не может принимать заявления, не подтвержденные какими-либо доказательствами.

Ссылка на любой документ в исковом заявлении подразумевает, что при подаче такого заявления истец намерен использовать его для подтверждения своих аргументов. Кроме того, если в заявлении истец ссылается на документ, который он не может предоставить в суд на момент подачи заявления (например, из-за отказа государственных органов выдать соответствующий документ), и указывает причины этого непредставления, суд затем обязан дать согласие на представление такого заявления и в будущем помочь заявителю собрать доказательства, запросив соответствующий документ у соответствующего компетентного органа или организации.

На стадии рассмотрения вопроса о принятии заявления к производству судья не вправе оценивать доказательства, представленные стороной, делать вывод о недостаточности подтверждения обстоятельств дела, на которых заявитель основывает свои требования. Вопрос о сборе достаточных доказательств должен решаться на этапе подготовки дела к судебному разбирательству, определения способности истца представить необходимые доказательства и разрешения соответствующих запросов доказательств, которые истец по тем или иным причинам не может получить самостоятельно без помощи суда.

Вопрос о сборе достаточных доказательств должен решаться на этапе подготовки дела к судебному разбирательству, определения способности истца представить необходимые доказательства и разрешения соответствующих запросов доказательств, которые истец по тем или иным причинам не может получить самостоятельно без помощи суда.

На этапе принятия заявления суд не вправе определять количество доказательств, которые сторона должна предоставить при подаче иска, и оставить заявление без движения по этим причинам, если все заявленные в тексте искового заявления документы приложены и подаются в суд. Другие документы, которые согут пролить свет на существо дела, впоследствии могут быть также представлены на обозрение суда уже в рамках непосредственно судебного разбирательства или же такой важной процессуальной стадии, как подготовка дела к судебному разбирательству.

Суд также зачастую рекомендует сторонам предоставить дополнительные доказательства, если сочтет это необходимым. Данное требование не является обязательным и призвано помочь сторонам в отстаивании их парвовой позиции. Как известно, в силу положений статьи 56 ГПК РФ каждая сторона доказывает те обтоятельства, которые она использует в качестве обонования своих требований и возражений. Риск совершения или же несовершения тех или иных процессуальных последствий лежит целиком и полностью на сторонах гражданского процесса. Таким образом, санкцией за непредставление тех или иных доказательств может служить разрешение дела не в пользу данной стороны.

Как известно, в силу положений статьи 56 ГПК РФ каждая сторона доказывает те обтоятельства, которые она использует в качестве обонования своих требований и возражений. Риск совершения или же несовершения тех или иных процессуальных последствий лежит целиком и полностью на сторонах гражданского процесса. Таким образом, санкцией за непредставление тех или иных доказательств может служить разрешение дела не в пользу данной стороны.

На основании вышеизложенного, мы полагаем, что осуществление судом права оставить заявление без движения должно иметь место только в тех случаях, когда поданное заявление не соответствует требованиям ст. 132, 131 ГПК РФ. Осуществление судом полномочия оставить исковое заявление без движения не может быть направлено на то, чтобы помешать запрашивающей стороне реализовать свое право на доступ к правосудию, или каким-либо образом ограничить это право.

В заключение отметим, что оставление искового заявлениябез движения и возвращение искового заявления — это два защитных гражданско-процессуальных института,которые действуют как неблагоприятный правовой эффект подачи заявления, препятствуя тому, чтобы субъект возбудил гражданское дело для осуществления злоупотребление правом на судебную защиту.

Для положительного решения вопроса об открытии конкретного гражданского разбирательства в суде недостаточно наличия у заинтересованного лица права на подачу искового заявления; это право также необходимо надлежащим образом реализовать. Основанием для направления заявления в суд являются именно те условия, которые должны быть выполнены для дальнейшего развития гражданского судопроизводства по конкретному гражданскому делу.

Наличие таких института, как оставление искового заявления бездвижения и возвращение искового заявления необходимо и связано, главным образом, с реальной возможностью реализации права на судебную защиту.

Важность проанализированных в данной статье институтов трудно переоценить, поскольку правильное применение статей 135 и 136 ГПК РФ является необходимым условием эффективной защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов вех субъктов права.

Литература:

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 31.07.2020)// Российская газета. 2002. № 220.

от 31.07.2020)// Российская газета. 2002. № 220.

2. Соловьева Т. В. Возвращение искового заявления в гражданском судопроизводстве: автореф. дис…. канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 16–17.

3. Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданский процесс: курс лекций. 7-е изд., перераб. М., 2016 (автор глав — В. В. Ярков). С. 161.

4. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде (утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. № 36) // Российская газета. 2004. 5 нояб.

5. Толчеев Н. К. Рекомендации по ведению гражданских дел с образцами судебных документов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 12.

6. Гусев В. Г. Защита прав на правосудие в стадии обращения с иском или заявлением // Журнал российского права. 2004. № 2. C. 68.

Основные термины (генерируются автоматически): исковое заявление, РФ, суд, гражданский процесс, движение, заявление, доказательство, документ, истец, требование.

Как работают суды

09 сентября 2019 г.

Делиться:

Делиться:Ходатайство о направленном вердикте/увольнении

По завершении дачи показаний истцом или правительством адвокат объявляет, что истец или правительство отдыхает. Затем, когда присяжные покидают зал суда, адвокат подсудимого по гражданскому делу имеет возможность ходатайствовать о вынесении прямого вердикта, утверждая, что ответственность его или ее клиента не доказана преобладанием доказательств. В уголовном процессе адвокат подсудимого может подать ходатайство о снятии обвинения, утверждая, что правительство не смогло доказать свою правоту.

По сути, в обоих случаях адвокат просит судью вынести приговор подсудимому. Судья либо удовлетворит ходатайство, либо отклонит его. Если он будет удовлетворен, дело будет закрыто, и ответчик выиграет. Если ходатайство отклоняется, как это обычно бывает, защите предоставляется возможность представить свои доказательства.

>>Схема продвижения дела в судах

>>Гражданские и уголовные дела

>>Урегулирование дел

>>Досудебное производство по гражданским делам

>>Юрисдикция и место проведения

>>Претензии

>>Движения

>>Открытие

>>Досудебные конференции

>>Досудебное производство по уголовным делам

>>Принесение заряда

>>Процедуры ареста

>>Досудебное производство по уголовным делам

>>Залог

>>Сделка о признании вины

>>Гражданские и уголовные процессы

>>Служащие суда

>>Коллегия жюри

>>Выбор жюри

>>Вступительные заявления

>>Доказательства

>>Прямой осмотр

>>Перекрестный допрос

>>Ходатайство о направленном вердикте/увольнении

>>Представление доказательств защитой

>>Опровержение

>>Последние шаги

>>Заключительные аргументы

>>Инструкции для жюри

>>Ошибки

>>Обсуждения жюри

>>Вердикт

>>Ходатайства после приговора

>>Приговор

>>Вынесение приговора

>>Апелляции

Как работают суды Главная |

Суды и судебный процесс |

*Шаги в испытании*

Человеческая сторона профессии судьи |

Посредничество

МН Регламент суда

Законодательное собрание Миннесоты

Поиск Законодательный орган- Правила обыска суда

- Указатель судебных правил (темы)

- Вернуться к оглавлению

Правило 41.

Прекращение действия

Прекращение действия41.01 Добровольное увольнение; Последствия этого

(a) Истцом по договоренности.

С учетом положений Правил 23.05, 23.09 и 66 иск может быть отклонен истцом без постановления суда (1) путем подачи уведомления об отклонении в любое время до вручения противной стороной ответа или ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, в зависимости от того, что произойдет раньше, или (2) путем подачи положения об увольнении, подписанного всеми сторонами, участвовавшими в процессе. Если иное не указано в уведомлении об увольнении или оговорке, увольнение не наносит ущерба, за исключением того, что уведомление об увольнении действует как судебное решение по существу, когда оно подается истцом, который когда-то уволил в любом суде Соединенных Штатов или любого штата. действие, основанное на том же требовании или включающее его.

(b) По решению суда.

За исключением случаев, предусмотренных в пункте (а) настоящего правила, иск не может быть отклонен по требованию истца, кроме как по распоряжению суда и на таких условиях, которые суд сочтет надлежащими. Если встречный иск заявлен ответчиком до вручения ответчику ходатайства истца об отклонении, иск не может быть отклонен вопреки возражению ответчика, за исключением случаев, когда встречный иск может оставаться на рассмотрении независимого суда. Если иное не указано в приказе, увольнение не наносит ущерба.

Если встречный иск заявлен ответчиком до вручения ответчику ходатайства истца об отклонении, иск не может быть отклонен вопреки возражению ответчика, за исключением случаев, когда встречный иск может оставаться на рассмотрении независимого суда. Если иное не указано в приказе, увольнение не наносит ущерба.

(Изменено с 1 марта 1994 г.; изменено с 1 января 2006 г.)

41.02 Вынужденное увольнение; Последствия

(a) Суд может по своей собственной инициативе или по ходатайству стороны и после уведомления, которое он может предписать, отклонить иск или иск в связи с неисполнением настоящих правил или любого распоряжения суд.

(b) После того, как истец завершил представление доказательств, ответчик, не отказываясь от права представлять доказательства в случае, если ходатайство не будет удовлетворено, может ходатайствовать об увольнении на том основании, что в соответствии с фактами и законом, истец не показал права на помощь. В иске, рассматриваемом судом без присяжных, суд, рассматривающий дело по фактам, может установить факты и вынести решение против истца или может отказаться выносить какое-либо решение до тех пор, пока не будут собраны все доказательства.