Обязательства покупателя | «Омнифарм»

Обязанность покупателя принять товар

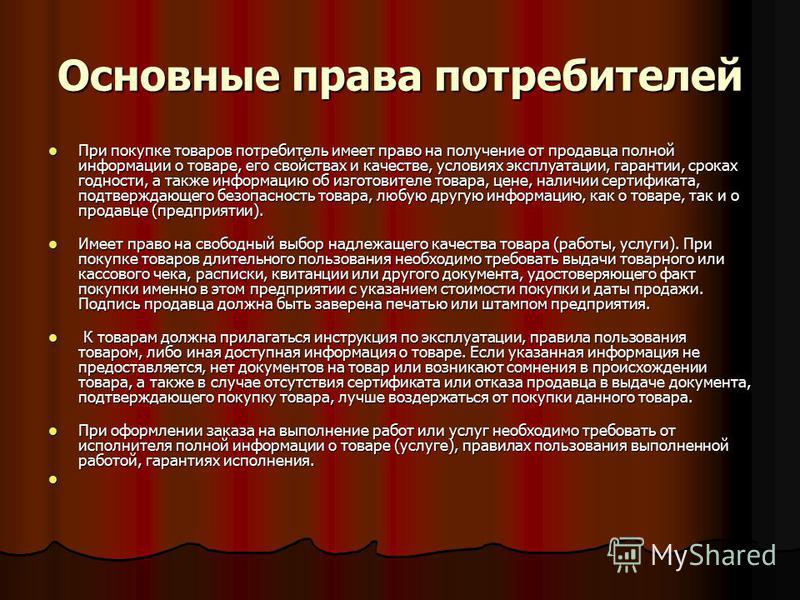

Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора (ст. 484 ГК РФ, ч.2).

Обязанность покупателя оплатить товар

Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424* настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.

Покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.

Если договором купли-продажи не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара полностью.

Если покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара и уплаты процентов в соответствии со статьей 395* настоящего Кодекса.

Если покупатель в нарушение договора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от исполнения договора.

В случаях, когда продавец в соответствии с договором купли-продажи обязан передать покупателю не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие товары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором.

(ст. 486 ГК РФ, ч.2).

(ст. 486 ГК РФ, ч.2).В случаях, когда договором купли-продажи предусмотрена обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи продавцом товара (предварительная оплата), покупатель должен произвести оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не предусмотрен, в срок, определенный в соответствии со статьей 314* настоящего Кодекса.

В случае неисполнения покупателем обязанности предварительно оплатить товар применяются правила, предусмотренные статьей 328* настоящего Кодекса. (ст. 487 ГК РФ, ч.2).

*Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2)

Ст. 484 ГК РФ. Обязанность покупателя принять товар

1. Покупатель обязан принять переданный ему товар, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора купли-продажи.

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель обязан совершить действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения передачи и получения соответствующего товара.

3. В случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора.

См. все связанные документы >>>

< Статья 483. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи

Статья 485. Цена товара >

1. На покупателя возлагается обязанность принять товар, то есть совершить действия, необходимые для принятия товара. Также, если это особо оговорено в законодательстве, договоре или установлено обычаями делового оборота, покупатель совершает действия, необходимые для обеспечения приема товара, например, прибывает в место получения товара, оформляет необходимые документы, обеспечивает, если это предусмотрено законодательством, договором или обычаями делового оборота, перевозку товара и т.д.

Отказ покупателя принять товар на практике может выражаться в виде письменного извещения о таком отказе, направляемом продавцу, устного отказа, а также неявки покупателя в место предполагаемого приема товара. Если прием товара предполагает подписание акта приема-передачи, то отказ от приема товара может быть выражен в виде отказа от подписания такого акта приема-передачи.

Если прием товара предполагает подписание акта приема-передачи, то отказ от приема товара может быть выражен в виде отказа от подписания такого акта приема-передачи.

Исключение составляют случаи, когда покупатель вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора в целом. Однако и в этом случае покупатель обязан принять меры, связанные с приемом товара, так как реализовать данные требования покупатель может лишь при условии так называемого «ознакомления» с товаром, для которого необходима в том числе и его изначальная приемка.

В случае если покупатель не выполняет требование о приемке товара, продавец имеет право либо потребовать от покупателя принять товар в принудительном порядке либо отказаться от исполнения договора купли-продажи. Отказ продавца от исполнения договора купли-продажи означает, что продавец в целом отказывается вручать товар, принимать плату за такой товар, а также может потребовать возмещения ему причиненных в связи с таким отказом убытков.

2. Применимое законодательство:

— Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

3. Судебная практика:

— Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2014 N 18АП-5849/2014;

— Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.10.2013 N 13АП-20513/13;

— Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2011 N 15АП-10436/11;

— Определение Московского городского суда от 07.10.2011 по делу N 4г/4-6654;

— Определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 24.05.2011 по делу N 33-14171;

— Постановление ФАС Московского округа от 15.05.2014 N Ф05-3840/14 по делу N А40-114192/2013;

— Постановление ФАС Уральского округа от 12.05.2010 N Ф09-3313/10-С3 по делу N А07-17360/2009;

— Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2013 N 19АП-5818/13;

— Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2012 N 05АП-7685/2012.

Задайте вопрос юристу:

+7 (499) 703-46-71 — для жителей Москвы и Московской области

+7 (812) 309-95-68 — для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Коммерческая сделка | Определение, примеры, типы и факты

Шарль Лебрен: портрет короля Людовика XIV

Смотреть все медиа

См. весь связанный контент →

коммерческая сделка , по закону, ядро правовых норм, регулирующих деловые отношения. Ниже рассмотрены наиболее распространенные виды коммерческих сделок с участием таких специализированных областей права и правовых инструментов, как купля-продажа товаров и правоустанавливающих документов. Несмотря на различия в деталях, все коммерческие сделки имеют одну общую черту: они служат для передачи экономических ценностей, таких как материалы, продукты и услуги, от тех, кто хочет обменять их на другую ценность, обычно деньги, к тем, кто в них нуждается и готов заплатить встречную стоимость. Цель соответствующих правовых норм состоит в том, чтобы регулировать этот обмен ценностями, разъяснять права и обязанности каждой стороны и предлагать средства правовой защиты, если одна из сторон нарушает свои обязательства или не может их выполнить по какой-либо причине.

Цель соответствующих правовых норм состоит в том, чтобы регулировать этот обмен ценностями, разъяснять права и обязанности каждой стороны и предлагать средства правовой защиты, если одна из сторон нарушает свои обязательства или не может их выполнить по какой-либо причине.

Таким образом, право коммерческих сделок охватывает широкий круг видов коммерческой деятельности. Однако он не регулирует такие по существу некоммерческие отношения, как отношения, связанные с наследственным и семейным правом. Исторически земля имела такое первостепенное значение, что не подлежала частому отчуждению и поэтому также исключалась из разряда коммерческих сделок.

В некоторых странах термин «коммерческие операции» носит просто описательный характер. В частности, в англо-американском праве это просто собирательное название тех правил, которые относятся к деловым отношениям. Сам термин не имеет юридических последствий. Он служит лишь удобным и иллюстративным убежищем, под которым могут быть собраны определенные правовые нормы.

Однако многие страны разработали техническую концепцию коммерческих сделок с точными определениями и важными юридическими последствиями. Чаще всего это происходит в странах гражданского права. Таким образом, в этих странах термин коммерческие сделки имеет не только описательную функцию. Он обозначает отчасти те правила, которые свойственны коммерческим сделкам. Во Франции, например, банкротство открыто только для физических лиц, которые являются торговцами и коммерческими организациями, и существуют специальные правила, применимые к коммерческим делам. Точно так же в Германии общие правила потребительских продаж частично заменены специальными правилами коммерческих продаж. Таким образом, коммерческая сделка влечет за собой ряд специфических правовых последствий, отличных от обычных потребительских сделок. Такой особый коммерческий режим обычно существует потому, что считается, что обычный гражданин не должен подвергаться строгости коммерческих правил, которые предполагают наличие знающего, разностороннего человека, который не нуждается в такой защите от правовых рисков и последствий своих сделок.

Индексы фондового рынка: отслеживание Уолл-Стрит в режиме реального времени и в долгосрочной перспективе

В тех странах, в которых коммерческие сделки имеют особые юридические последствия, необходимо разработать точное определение того, что представляет собой коммерческая сделка. Хотя такие определения более или менее тесно связаны между собой, они индивидуальны для каждой отдельной страны. Большинство из них, встречающиеся, как правило, в начале специального «торгового кодекса», объединяют два элемента: определения «торговец» и «коммерческая сделка». В некоторых странах, например в Германии, упор делается на определение купца; в других, например во Франции, акцент делается на коммерческой сделке (9).0027 акт коммерции ). Этот последний критерий, так называемый объективный критерий, был принят в XIX веке по идеологическим соображениям, поскольку французы хотели избежать повторения дореволюционной дифференциации правовых норм в зависимости от социального положения лиц. Однако каким бы ни был тест, результаты очень похожи, потому что суть различных определений заключается в том, что сделка является «коммерческой», если она заключена торговцем при осуществлении своей профессиональной деятельности.

Однако каким бы ни был тест, результаты очень похожи, потому что суть различных определений заключается в том, что сделка является «коммерческой», если она заключена торговцем при осуществлении своей профессиональной деятельности.

Сохранились лишь некоторые следы правил о торговых сделках древности. Наиболее примечательным является правило, разработанное финикийцами-мореплавателями и названное в честь острова Родос в восточном Средиземноморье. «Закон Родоса» предусматривал, что убытки, понесенные капитаном дальнего плавания в результате попытки спасти судно и груз от опасности, должны быть пропорционально разделены между всеми грузовладельцами и судовладельцем. Если, например, груз одного купца был выброшен за борт, чтобы спасти корабль от затопления, то убытки делились бы между судовладельцем и всеми остальными торговцами, имеющими грузы на борту. Это правило применялось во всем Средиземноморье и сегодня известно в морском праве всех стран как общая авария.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Подписаться сейчас

Еще одно важное правило, тоже морского характера, возникло в связи с морским кредитом, развившимся в Афинах. Капиталист одолжил бы деньги на морскую торговую экспедицию. Ссуда будет обеспечена кораблем и грузом, но погашение капитала и выплата процентов зависели от безопасного возвращения корабля. Процентная ставка в размере 24–36 процентов, значительно превышающая обычные ставки, отражала весьма спекулятивные риски. Позже эта сделка переросла в морское страхование.

Гораздо больше известно о торговом праве римлян. Именно в Риме впервые сложилось разделение между обычным гражданским правом и специальными правилами иностранных (то есть прежде всего торговых) отношений. Поскольку гражданское право применялось только к римским гражданам, торговые и иные отношения с негражданами и между ними регулировались отдельным сводом правил — jus gentium, или правом народов. Последнее обладало двумя чертами, ставшими характерными для права коммерческих сделок: оно было более либеральным, чем строгие нормы гражданского права, и применялось единообразно в различных частях мира.

Что касается конкретных правил, то римляне получили и сохранили два института общей аварии и морской ссуды, разработанные ранее. Они добавили две другие нормы морского права: ответственность судовладельца по договорам, заключенным капитаном судна (раннее признание агентских отношений, получившее позднее обобщение) и ответственность капитана судна за повреждение или утрату имущества пассажиров. багаж и оборудование. Такую же ответственность привлекли и трактирщики. Банковские операции и бухгалтерский учет были хорошо развиты, и были приняты некоторые запретительные правила против капиталистических эксцессов. Таким образом, легальная процентная ставка была снижена. В постклассический период была предпринята попытка достижения «справедливой цены» путем введения правила, согласно которому продажа может быть аннулирована продавцом, если уплаченная ему цена составляет менее 50% стоимости проданного товара.

В Средние века христианская церковь пыталась навязать определенные моральные заповеди, противоречащие коммерческим сделкам. Получение процентов за денежные ссуды считалось доходом без истинного труда и, следовательно, греховным и запрещенным. Была также попытка обобщить идею справедливой цены. Хотя оба правила, и особенно первое, веками влияли на право и экономику, ни одно из них в конце концов не возобладало в светском мире.

Получение процентов за денежные ссуды считалось доходом без истинного труда и, следовательно, греховным и запрещенным. Была также попытка обобщить идею справедливой цены. Хотя оба правила, и особенно первое, веками влияли на право и экономику, ни одно из них в конце концов не возобладало в светском мире.

Еще одной особенностью средневекового периода было развитие отдельного торгового права — права купеческого. Подобно jus gentium ранних римских дней, торговое право отличалось от существующих обычных правил, которые менялись от места к месту. Потребность в определенности и единообразии в положениях, регулирующих торговлю, послужила причиной появления единого свода правил для торговых сделок, действующих повсюду в Европе. Эти правила распространялись и применялись на специальных судах, проводившихся на многочисленных международных ярмарках, проводившихся в разных странах Европы и посещаемых местными и иностранными купцами. Основными источниками купеческого права были обычаи наиболее развитых торговых обществ того времени — северных итальянских городов. Позднее, в 13—14 вв., в итальянских, французских и испанских городах были предприняты первые попытки кодификации отдельных отраслей торгового права.

Позднее, в 13—14 вв., в итальянских, французских и испанских городах были предприняты первые попытки кодификации отдельных отраслей торгового права.

Средневековый период ознаменовался развитием корпоративного и банковского права. Часто использовались compagnia и comenda , предшественники товарищества и коммандитного товарищества. Итальянцы создали сложную систему переводных векселей, используемых частично для передачи и обмена денег, частично (путем индоссамента) для платежа и частично (посредством учета) для целей кредита. Они также изобрели банкротство как метод равного обращения с кредиторами неплатежеспособного торговца.

В период после Средневековья, но до Французской революции, право коммерческих сделок утратило свой универсальный характер. Рождение ярко выраженных национальных государств в Европе спровоцировало «национализацию» права. В 1673 и 1681 годах французский король Людовик XIV издал указы о сухопутной и морской торговле. Это были предшественники французского Торгового кодекса 1807 г. , который заложил основу для национальной кодификации права коммерческих сделок в латинских странах Европы и Америки. В Англии главный судья лорд Мэнсфилд начал примерно с 1756 года смешивать торговое право с общим правом. Только морское право, хотя и кодифицированное на национальном уровне, сохранило некоторые свои универсальные черты.

, который заложил основу для национальной кодификации права коммерческих сделок в латинских странах Европы и Америки. В Англии главный судья лорд Мэнсфилд начал примерно с 1756 года смешивать торговое право с общим правом. Только морское право, хотя и кодифицированное на национальном уровне, сохранило некоторые свои универсальные черты.

Большое значение для дальнейшего развития торгового права имело учреждение колониальных компаний, обычно посредством королевской хартии, для эксплуатации и управления колониями европейских стран. Первая, Голландская Ост-Индская компания, была учреждена в 1602 году. Только такие компании могли привлечь огромные суммы необходимого капитала. Ответственность каждого члена ограничивалась его вкладом, который был представлен передаваемыми сертификатами акций. Ограниченная ответственность акционеров и возможность оборота акций фактически были основополагающими для деятельности этих компаний. Позже они были переняты и усовершенствованы в самый важный инструмент современного капитализма — корпорацию.

§ 28:2–606. Что представляет собой приемка товара.

(1) Приемка товаров происходит, когда покупатель

(a) после разумной возможности осмотреть товары сообщает продавцу, что товары соответствуют требованиям или что он примет или сохранит их, несмотря на их несоответствие; или

(b) не в состоянии официально отказаться (подраздел (1) раздела 28:2-602), но такое принятие не происходит до тех пор, пока у покупателя не будет разумной возможности их осмотреть; или

(c) совершает какие-либо действия, несовместимые с правом собственности продавца; но если такой акт является неправомерным по отношению к продавцу, он считается акцептом только в том случае, если он ратифицирован им.

(2) Принятие части любой коммерческой единицы означает приемку всей этой единицы.

(30 декабря 1963 г., 77 Stat. 660, Pub. L. 88-243, § 1.)

Предыдущие кодификации

Изд. 1981 г., §28:2-606.

, изд. 1973 г., § 28: 2-606.

1973 г., § 28: 2-606.

Ссылки на разделы

Этот раздел упоминается в § 28:2-103 и § 28:2-201.

Комментарий к Единому торговому кодексу

Предыдущее Единое законодательное положение: Раздел 48, Единый закон о продажах.

Изменения: Переписано, оговорки в параграфе (с) и подразделе (2) являются новыми; в противном случае продолжается общая политика предшествующего законодательства.

Цели изменений и новых материалов: Уточнить, что:

1. В соответствии с настоящей статьей «акцепт» применительно к товарам означает, что покупатель в соответствии с договором принимает определенные товары, которые были присвоены по договору, как свои собственные, независимо от того, обязан он это делать или нет, и независимо от того, делает это словами, действием или молчанием, когда пришло время говорить. Если товары соответствуют договору, принятие равносильно исполнению покупателем одной части его юридического обязательства.

Если товары соответствуют договору, принятие равносильно исполнению покупателем одной части его юридического обязательства.

2. В соответствии с настоящей статьей приемкой товаров всегда является приемка идентифицированных товаров, которые были присвоены договору или присвоены договором. Положение о «принятии правового титула» отсутствует, кроме принятия в целом, поскольку принятие правового титула не имеет существенного значения в соответствии с настоящей статьей для подробных прав и обязанностей сторон. (См. Раздел 2-401). Уточнения прежнего закона между принятием товара и правовым титулом становятся ненужными ввиду положений разделов о действии и отзыве принятия, о последствиях идентификации и о риске потери, а также тех разделов, которые освобождают средства правовой защиты продавца и покупателя. от осложнений и путаницы, вызванных вопросом о том, перешло ли право собственности к покупателю до нарушения.

3. В соответствии с параграфом (а) платеж, произведенный после предложения, всегда является одним обстоятельством, означающим принятие товара, но сам по себе он никогда не может быть более чем одним обстоятельством и не является окончательным. Кроме того, условное сообщение об акцепте всегда остается предметом выраженных в нем условий.

Кроме того, условное сообщение об акцепте всегда остается предметом выраженных в нем условий.

4. В соответствии с пунктом (с) любое действие, предпринятое покупателем, которое несовместимо с его заявлением о том, что он отказался от товара, представляет собой акцепт. Однако положения параграфа (с) регулируются разделами, касающимися отказа покупателя, которые разрешают покупателю предпринимать определенные действия в отношении товаров в соответствии со своими возможностями и обязанностями, налагаемыми этими разделами, без принятия покупателем товары. Второе положение параграфа (с) изменяет некоторые положения прежней практики и разъясняет, что «акцепт» в праве, основанный на неправомерном действии акцептанта, является акцептом только в отношении правонарушителя и только по выбору потерпевшей стороны. .

Таким же образом, каким покупатель может связать себя, несмотря на свое упорство в том, что он отклоняет или отклонил товар, действием, несовместимым с правом собственности продавца в соответствии с пунктом (с), он может взять на себя обязательство путем сообщения о принятии, несмотря на предварительный отказ в соответствии с пунктом (а).

(ст. 486 ГК РФ, ч.2).

(ст. 486 ГК РФ, ч.2).