Прокурор разъясняет — Прокуратура Ульяновской области

Прокурор разъясняет

- 22 июня 2020, 14:57

Каков порядок наложения обеспечительных мер в арбитражном процессе?

Текст

Поделиться

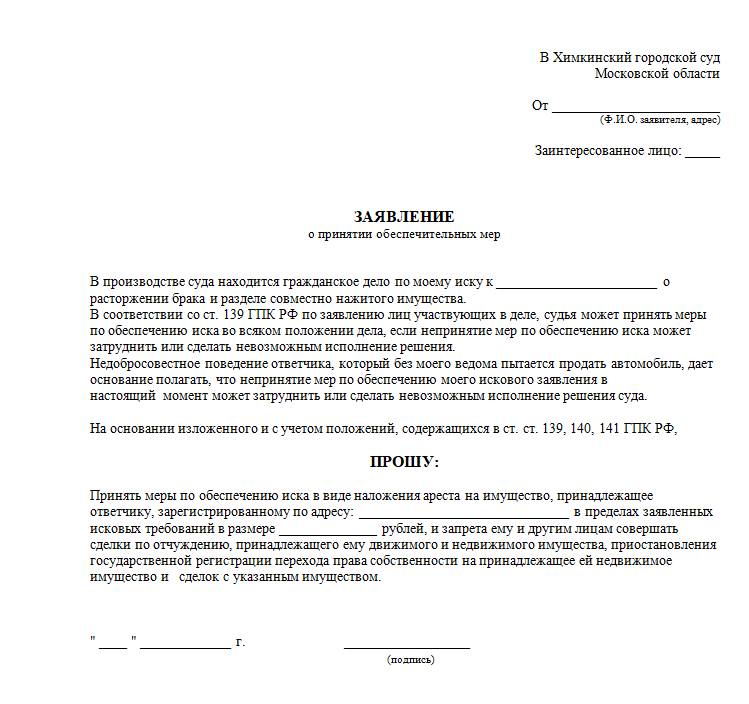

Обеспечительные меры арбитражного суда регламентированы в главе 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, и

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

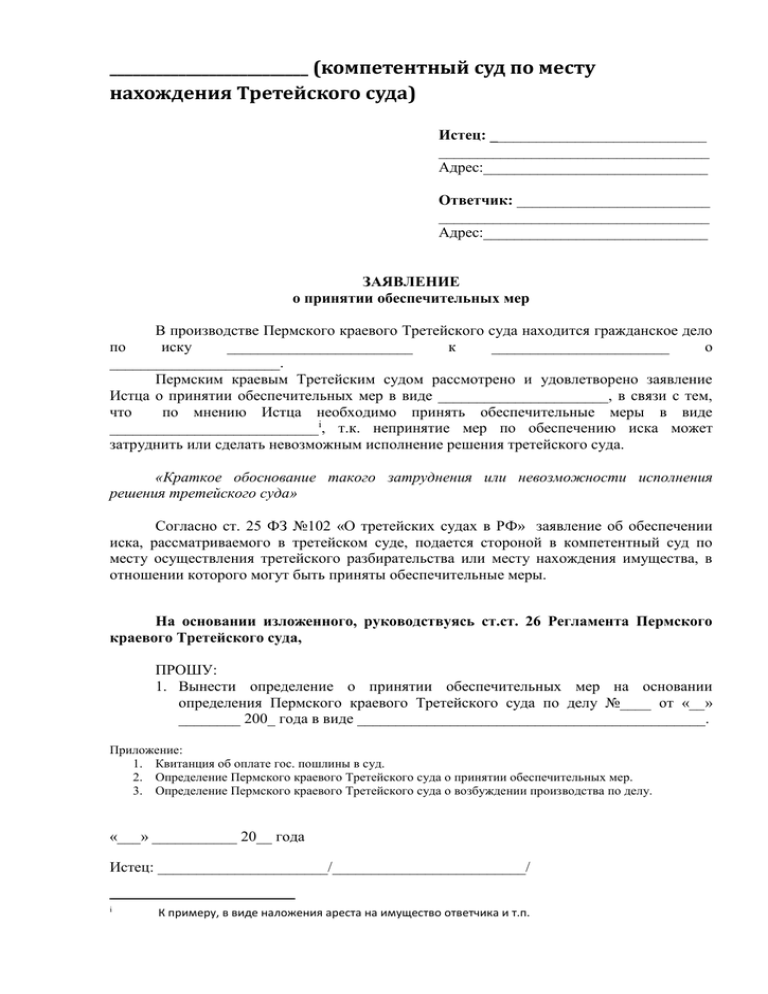

По основаниям, предусмотренным ч.2 ст.90 АПК РФ, и по правилам соответствующей главы АПК РФ обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника.

Заявление о принятии обеспечительных мер оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

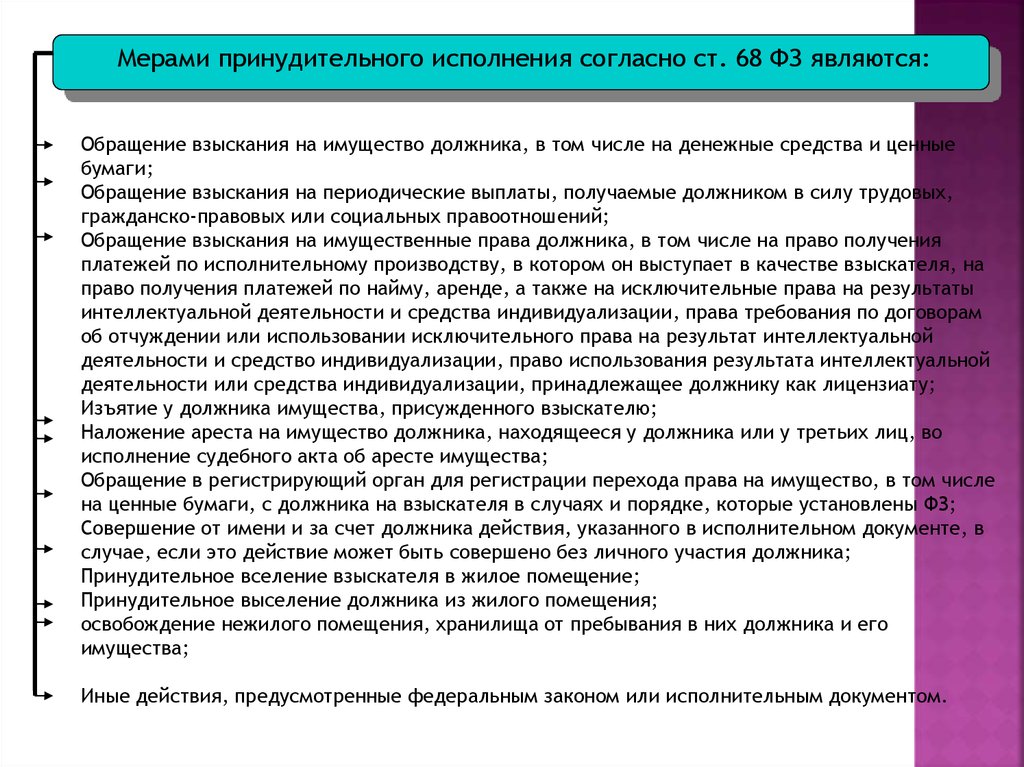

Согласно ст.91 АПК РФ обеспечительными мерами могут быть:

— наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;

— запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

— возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

— передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

— приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

— приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

Арбитражный процесс

Каков порядок наложения обеспечительных мер в арбитражном процессе?

Обеспечительные меры арбитражного суда регламентированы в главе 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст.90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Обеспечительные меры допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.По основаниям, предусмотренным ч.2 ст. 90 АПК РФ, и по правилам соответствующей главы АПК РФ обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника.

90 АПК РФ, и по правилам соответствующей главы АПК РФ обеспечительные меры могут быть приняты арбитражным судом по заявлению стороны третейского разбирательства по месту нахождения третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо месту нахождения имущества должника.

Заявление о принятии обеспечительных мер оплачивается государственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для оплаты заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Согласно ст.91 АПК РФ обеспечительными мерами могут быть:

— наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;

— запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

— возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

— передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

— приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

— приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Арбитражным судом могут быть приняты иные обеспечительные меры, а также одновременно может быть принято несколько обеспечительных мер.

Обеспечительные меры должны быть соразмерны заявленному требованию.

Арбитражный процесс

Когда суд должен отменить обеспечительные меры?

29 сентября 2022

Судебная практикаАрбитражный процесс

В силу ч. 1 ст. 97 АПК РФ обеспечение иска по ходатайству лица, участвующего в деле, может быть отменено арбитражным судом, рассматривающим спор. В соответствии с п. 22

Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» ответчик, иные лица, участвующие в деле (ч. 1 ст. 97 АПК), а также лица, чьи права и интересы в результате применения обеспечительных мер нарушены (ст. 42), после получения определения арбитражного суда о применении обеспечительных мер вправе обратиться с ходатайством об их отмене в суд, их применивший, в порядке, предусмотренном ст.

Судебная практика свидетельствует: отказывая в удовлетворении заявления об отмене обеспечительных мер, суды ссылаются на то, что основания, при наличии которых такие меры могут быть отменены, законом не предусмотрены и данный вопрос разрешается судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела.

Однако представляется, что из анализа правовых норм, регулирующих порядок и основания применения обеспечительных мер, следует, что в некоторых случаях суд должен отменить ранее принятые обеспечительные меры.

Первое: при удовлетворении искового заявления.

Согласно ч. 4 ст. 96 АПК в случае удовлетворения иска обеспечительные меры действуют до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу.

Из буквального толкования данной нормы вытекает, что обеспечительные меры продолжают свое действие до фактического исполнения судебного акта. Соответственно, юридическим фактом, прекращающим действие обеспечительных мер, должен являться факт исполнения решения суда, который может подтверждаться, например постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства с указанием на исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе (ч. 3 ст. 47 Закона об исполнительном производстве).

Применение данной нормы на практике не вызывает сложностей: обеспечительные меры отменяются судом по заявлению заинтересованного лица при представлении соответствующих доказательств.

- Определение Верховного Суда РФ от 10 декабря 2021 г. №

306-ЭС18-22043 по делу № А65-35230/2017: «Суд первой инстанции, руководствуясь статьей 97 АПК РФ, разъяснениями, приведенными в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.

10.2006 № 55 “О применении арбитражными судами обеспечительных мер”, установив, что решение суда по настоящему делу исполнено, спорное нежилое помещение приведено в первоначальное состояние, пришел к выводу о наличии оснований для отмены принятых определением 10.11.2017 обеспечительных мер, поскольку основания, послужившие причиной принятия обеспечительных мер отпали, необходимости в сохранении этих мер не имеется»;

10.2006 № 55 “О применении арбитражными судами обеспечительных мер”, установив, что решение суда по настоящему делу исполнено, спорное нежилое помещение приведено в первоначальное состояние, пришел к выводу о наличии оснований для отмены принятых определением 10.11.2017 обеспечительных мер, поскольку основания, послужившие причиной принятия обеспечительных мер отпали, необходимости в сохранении этих мер не имеется»; - постановление АС Волго-Вятского округа от 28 апреля 2022 г. №

Ф01-1701/2022 по делу № А31-13748/2018: «Как установлено судом, в соответствии с частью 1 статьи 180 АПК РФ определение Арбитражного суда Костромской области от 06.04.2021 вступило в законную силу 01.11.2021 и было исполнено ˂…˃ 28.10.2021, что подтверждается представленным в материалы дела платежным поручением № 9 от 28.10.2021 ˂…˃ Поскольку обеспечительные меры носят временный характер, принимаются судом до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу, суды пришли к верному выводу о наличии оснований для отмены принятых в отношении ˂…˃ обеспечительных мер».

Однако если судебный акт не создает для ответчика каких-либо обязанностей и направлен лишь на установление законности, а удовлетворенные требования относятся к правоустанавливающим, суды не всегда одинаково определяют момент отмены обеспечительных мер.

В некоторых случаях правоприменительная практика исходит из достаточности оснований для отмены ранее принятых обеспечительных мер при вступлении в законную силу судебного акта, которым были удовлетворены правоустанавливающие требования истца:

- постановление Второго ААС от 10 февраля 2020 г. №

02АП-11460/2019 по делу № А28-10586/2018: «Поскольку вступившим в законную силу судебным актом решение общего собрания по третьему вопросу повестки в части первой формулировки признано недействительным и признано принятым решение по указанному вопросу повестки дня согласно второй формулировке, основания, послужившие причиной принятия указанных выше мер по обеспечению иска, отпали, в этой связи, основания для сохранения обеспечительных мер отсутствуют ˂…˃ судебные акты по настоящему делу направлены лишь на установление законности принятого решения общего собрания акционеров.

Судебные акты являются обязательными для ответчика, его органов управления, акционеров по разрешенным вопросам и не требуют возбуждения исполнительного производства для их принудительного исполнения»;

Судебные акты являются обязательными для ответчика, его органов управления, акционеров по разрешенным вопросам и не требуют возбуждения исполнительного производства для их принудительного исполнения»; - постановление Восьмого ААС от 5 мая 2016 г. № 08АП-2285/2016 по делу № А70-455/2015: «Поскольку решение (судебный акт) по настоящему делу не предусматривает внесение каких-либо изменений в сведения о юридическом лице – ООО “Агроснаб Тобольский”; решение суда не является обязывающим совершать ответчика определенные действия в порядке, предусмотренным нормами статьи 174 АПК РФ, то есть фактическое исполнение решения суда от 08.04.2015, которым закончено рассмотрение настоящего дела по существу, не обусловлено сохранением действия принятых определением суда от 27.01.2015 обеспечительных мер».

Аналогичные выводы содержатся в постановлениях Четвертого ААС от 7 февраля 2020 г. № 04АП-7618/2019 по делу № А19-15817/2019 и Третьего ААС от 4 июля 2014 г. по делу № А33-6307/2012.

по делу № А33-6307/2012.

Тем не менее в рамках дела № А32-3470/2021 по иску о признании решения единственного акционера ничтожным после вступления в силу решения суда об удовлетворении исковых требований суд указал, что заявление об отмене мер, запрещающих вносить изменения в ЕГРЮЛ в отношении единоличного исполнительного органа, не содержит новых обстоятельств, направленных на сохранение существующего положения сторон и обеспечение балансов интересов заинтересованных лиц.

Читайте также

«Знала и могла»: о возврате налогов при обвинении в «дроблении бизнеса»

Установил ли ВС новый подход к определению последствий недобросовестности?

01 ноября 2021 Мнения

Постановлением АС Северо-Кавказского округа от 23 ноября 2021 г. по делу №

А32-2470/2021 было отказано в отмене обеспечительных мер несмотря на то, что исковые требования относились к правоустанавливающим (иск о признании). Судебный акт, вступивший в законную силу, носил декларативный характер, так как суд признал ничтожным корпоративное решение юридического лица. После вступления судебного акта в силу не предполагалось его последующее исполнение в порядке, установленном Законом об исполнительном производстве.

После вступления судебного акта в силу не предполагалось его последующее исполнение в порядке, установленном Законом об исполнительном производстве.

Иными словами, в обстоятельства, подлежащие доказыванию, в приведенных случаях входит лишь установление факта того, вступил ли в законную силу судебный акт, по результатам которого были удовлетворены требования истца и признана (продекларирована) ничтожность сделки (корпоративного решения юридического лица). При соблюдении данных условий, полагаем, суд обязан отменить ранее принятые обеспечительные меры.

Второе: при отказе в удовлетворении исковых требований.

В силу ч. 5 ст. 96 АПК при отказе в удовлетворении иска обеспечительные меры действуют до вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

По смыслу данной нормы после вступления в силу судебного акта, которым дело рассматривалось по существу и в удовлетворении исковых требований было отказано, суд обязан отменить обеспечительные меры, указав на это в судебном акте либо по ходатайству заинтересованного лица, что подтверждается судебной практикой:

- постановление Тринадцатого ААС от 28 января 2020 г.

№

13АП-35567/2019 по делу № А56-75464/2014/сд.23: «Из материалов дела усматривается, что Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019 определение от 31.05.2019 (сд. 23) отменено, по делу принят новый судебный акт, в удовлетворении заявления об оспаривании сделки, совершенной между ООО “Меридиан” и ООО “Орион” 14.11.2017, отказано. АПК РФ не содержит норм о сохранении действия обеспечительных мер после вступления в законную силу судебного акта, которым спор разрешен по существу. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев довод подателя жалобы о том, что снятие судом обеспечительных мер является преждевременным, поскольку они должны быть сохранены до момента рассмотрения кассационной жалобы, полагает его подлежащим отклонению как не соответствующий нормам права. В силу положений части 5 статьи 96 АПК РФ подача кассационной жалобы на вступившие в законную силу судебные акты не препятствует отмене обеспечительных мер. Таким образом, пересмотр судебных актов судом кассационной инстанции не влияет на рассмотрение вопроса об отмене обеспечительных мер».

№

13АП-35567/2019 по делу № А56-75464/2014/сд.23: «Из материалов дела усматривается, что Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019 определение от 31.05.2019 (сд. 23) отменено, по делу принят новый судебный акт, в удовлетворении заявления об оспаривании сделки, совершенной между ООО “Меридиан” и ООО “Орион” 14.11.2017, отказано. АПК РФ не содержит норм о сохранении действия обеспечительных мер после вступления в законную силу судебного акта, которым спор разрешен по существу. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев довод подателя жалобы о том, что снятие судом обеспечительных мер является преждевременным, поскольку они должны быть сохранены до момента рассмотрения кассационной жалобы, полагает его подлежащим отклонению как не соответствующий нормам права. В силу положений части 5 статьи 96 АПК РФ подача кассационной жалобы на вступившие в законную силу судебные акты не препятствует отмене обеспечительных мер. Таким образом, пересмотр судебных актов судом кассационной инстанции не влияет на рассмотрение вопроса об отмене обеспечительных мер».

Аналогичный вывод о том, что подача кассационной жалобы не препятствует отмене обеспечительных мер содержится, например, в постановлении Пятнадцатого ААС от 4 декабря 2014 г. № 15АП-20588/2014 по делу № А32-4319/2014: «В апелляционной жалобе заявители ссылаются на то, что судебные акты первой и апелляционной инстанции обжалованы в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, до рассмотрения кассационной жалобы отмена обеспечительных мер преждевременна ˂…˃ При таких условиях оснований для сохранения обеспечительных мер не имеется, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для отмены или изменения обжалуемого определения».

Подобную позицию можно считать устоявшейся, так как она подтверждается и постановлениями Двенадцатого ААС от 5 марта 2019 г. по делу № А12-12779/2018; Пятого ААС от 26 июля 2011 г. № 05АП-4465/2011 по делу № А51-21102/2009 и др. Она основана на том, что никто – ни истец, ни ответчик, ни иные лица, участвующие в деле, ни суд – не вправе игнорировать вступивший в силу судебный акт, которым спор разрешен по существу.

Учитывая это, представляется неверным противоположный подход, которого, например, придерживался АС Северо-Кавказского округа, отметив в ранее указанном постановлении по делу № А32-2470/2021: «Кроме того, истец и ответчик настаивают на сохранении существующего положения между сторонами спора до разрешения спора в суде кассационной инстанции».

Сохранение обеспечительной меры при таких обстоятельствах направлено, по сути, на воспрепятствование исполнению вступившего в силу судебного акта, что несовместимо с целями ст. 90 АПК.

Таким образом, представляется, что обеспечительные меры должны быть отменены в любом случае при наличии вступившего в силу решения суда, которым отказано в удовлетворении исковых требований,либо – учитывая изложенное ранее – удовлетворены правоустанавливающие требования истца, не обязывающие ответчика (либо иное лицо) совершать какие-либо действия либо возбуждать исполнительное производство.

Третье: проблема «вечных» обеспечительных мер.

Дело № А32-2470/2021 интересно для рассматриваемой проблематики и тем, что суд округа, рассматривая заявление об отмене обеспечительных мер, указал: «…на момент рассмотрения ходатайства судом кассационной инстанции сохранялась ввиду наличия в обществе корпоративного конфликта, в связи с чем необходимость сохранения существующего положения сторон (status quo) очевидна».

То есть суд посчитал необходимым сохранить обеспечительные меры до разрешения в обществе корпоративного конфликта.

Однако момент, когда конфликт считается разрешенным, законодателем не определен. Так, считается ли этим моментом заключение мирового соглашения или вступление в законную силу решения суда, или постановление суда кассационной инстанции, или определение Верховного Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании коллегии, или разрешение спора судебной коллегией Верховного Суда РФ? Очевидно, что даже при выполнении всех перечисленных условий корпоративный конфликт может оставаться «внутренним», не выражаясь вовне, до конца существования общества.

Судебных решений, которые отвечали бы на этот вопрос, обнаружить не удалось. Однако косвенный ответ можно получить из анализа дела № А32-2470/2021. Решение суда по данному делу вступило в силу, было рассмотрено судом округа, в передаче кассационной жалобы на рассмотрение судебной коллегии Верховного Суда РФ отказано. При этом Верховный Суд, отказывая в передаче дела и рассматривая кассационную жалобу на отказ в отмене обеспечительных мер, оставил обеспечительные меры в силе, указав, что это необходимо для обеспечения баланса интересов сторон при рассмотрении спора. Однако «спор» и «стороны спора» уже фактически отсутствуют, так как все стадии обжалования судебных актов пройдены, решение суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований было оставлено без изменения, в том числе Верховным Судом РФ. Остается нерешенным вопрос: баланс интересов каких лиц на текущий момент обеспечивают указанные меры и как долго заинтересованные в сохранении обеспечительных мер лица должны быть защищены?

Тем самым, сохранив обеспечительные меры в условиях завершившегося судебного разбирательства, Верховный Суд РФ придал им «вечный» характер, запретив вносить какие-либо изменения в ЕГРЮЛ в отношении директора общества. То есть сохранение обеспечительных мер в столь неопределенном состоянии будет также нарушать корпоративные права акционеров/участников общества, даже когда они вынесут законное решение о смене единоличного исполнительного органа.

То есть сохранение обеспечительных мер в столь неопределенном состоянии будет также нарушать корпоративные права акционеров/участников общества, даже когда они вынесут законное решение о смене единоличного исполнительного органа.

Примечательно, что существует и противоположная судебная практика:

- АС Дальневосточного округа в постановлении от 4 сентября 2014 г. № Ф03-3855/2014 по делу № А51-37553/2013 указал: «Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что сохранение обеспечительных мер способствует защите интересов участников ООО “КМЦ-РЕЗЕРВ”, поскольку между участниками общества имеется корпоративный конфликт, а также неразрешенные судебные споры по вопросу распоряжения имуществом ООО “КМЦ-РЕЗЕРВ”, отклоняются судом кассационной инстанции, поскольку, принимая заявленные ˂…˃ обеспечительные меры, суд первой инстанции указал об их действии до вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу, что не противоречит части 4 статьи 96 АПК РФ»;

- в постановлении Третьего ААС от 4 июля 2014 г.

по делу №

А33-6307/2012 отмечено следующее: «Что касается возможных дальнейших корпоративных конфликтов, то заявитель вправе обратиться с ходатайством об обеспечении иска в рамках иных возможных судебных споров».

по делу №

А33-6307/2012 отмечено следующее: «Что касается возможных дальнейших корпоративных конфликтов, то заявитель вправе обратиться с ходатайством об обеспечении иска в рамках иных возможных судебных споров».

Таким образом, принятие и сохранение обеспечительных мер в рамках корпоративных споров требуют разъяснений в части «срока давности» защиты интересов лица, по заявлению которого был обеспечен иск. Однако полагаем, что сохранение обеспечительных мер на будущее для целей сопровождения всех последующих корпоративных споров (возбуждении которых является гипотетическим) приводит к нарушению баланса интересов сторон и не соответствует целям указанных мер.

В любом случае важно иметь в виду, что обеспечительные меры не могут быть отменены автоматически при фактическом исполнении судебного акта или при вступлении в силу решения суда, которым отказано в удовлетворении иска или удовлетворено правоустанавливающие требование истца – будь то определение суда апелляционной или кассационной инстанции. Для этого необходимо волеизъявление заинтересованного лица.

Для этого необходимо волеизъявление заинтересованного лица.

Эта позиция была высказана в Постановлении Президиума ВАС от 12 мая 2009 г. № 17533/08: «В рассматриваемом случае, в связи с тем, что на отмену обеспечительных мер не указано в судебных актах по делу № А07-384/2011, отдельным определением суда они также не отменены, оснований для вывода об утрате действия обеспечительных мер с принятием апелляционным судом постановления от 08.09.2011 по делу № А07-384/2011 не имеется».

В дальнейшем она нашла отражение в судебной практике – например, в постановлении Восемнадцатого ААС от 3 мая 2012 г. № 18АП-3226/2012 по делу № А07-19960/2011: «Поскольку в судебном акте от 08.09.2011 по делу № А07-384/2011 об отмене обеспечительных мер в резолютивной части не указано, инспекция имела право в порядке части 1 статьи 97 АПК РФ заявить ходатайство об их отмене, чем не воспользовалась».

Таким образом, судебное усмотрение, предусмотренное законом в части регулирования института обеспечительных мер, приводит к противоречиям на практике даже в тех случаях, где, казалось бы, должен быть однозначный вывод. В ряде приведенных здесь случаев суду надлежит руководствоваться буквальным толкованием норм права и не использовать гибкость законодательства, если это приводит к нарушению баланса интересов сторон.

В ряде приведенных здесь случаев суду надлежит руководствоваться буквальным толкованием норм права и не использовать гибкость законодательства, если это приводит к нарушению баланса интересов сторон.

29 сентября 2022

Судебная практикаАрбитражный процесс

Соглашение № 11 между Правительством Российской Федерации и администрацией Ростовской области о разграничении полномочий в сфере агропромышленного комплекса.

- Страна/территория

- Российская Федерация

- Территориальное подразделение

- Ростов

- Тип документа

- Разное

- Дата

- 1996 г.

- Источник

- ФАО, ФАОЛЕКС

- Субъект

- Сельское хозяйство и развитие сельских районов

- Ключевое слово

- Субнациональное соглашение Развитие сельского хозяйства Расширение Политика/планирование Сельскохозяйственные товары

- Географический район

- Арктика, АЗИЯ И ТИХИЙ ОКЕАН, Черное море, Каспийское море, СНГ (Содружество Независимых Государств), Восточная Европа, Европа, ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Северная часть Тихого океана, Северо-Западная часть Тихого океана

- Примечания о вступлении в силу

- Соглашение вступает в силу с даты подписания.

- Реферат

Правительство Российской Федерации и администрация Ростовской области договорились о нижеследующем: 1) Правительство Российской Федерации и администрация Ростовской области признают, что все функции государства, ответственность, полномочия и компетенция в отношении развития агропромышленного комплекса на территории Ростовской области разграничены на 3 уровня: исключительно федеральный, коллегиальный (осуществляемый совместно) и исключительно региональный функции, включающие ответственность, полномочия и компетенцию. 2) Правительство Российской Федерации при осуществлении на территории Ростовской области исключительно федеральных функций, включая ответственность, компетенцию и полномочия: учитывать интересы Ростовской области при разработке, внедрении и финансировании федеральные программы, масштабные мероприятия по развитию агропромышленного комплекса, направленные на государственную поддержку производителей сельскохозяйственной продукции, улучшение земельных отношений, социальное развитие села, развитие производства сельскохозяйственной техники, повышение плодородия почв, производство конопли и ее переработки, профилактика и ликвидация карантинных и опасных болезней животных, обеспечение отечественными и импортными препаратами, ветеринарным оборудованием, их стандартизация и сертификация, выдача разрешений на их местное производство, формирование системы сбыта и инфраструктуры рынка агропромышленного комплекса; финансирует за счет средств федерального бюджета ветеринарно-санитарные перерабатывающие предприятия; оказывает содействие в обеспечении семенами высших репродукционных элитных пород, отобранных научно-селекционными учреждениями, племенным скотом из племенных центров Российской Федерации и из-за рубежа; оказывает содействие в обеспечении областных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности сырьем, основными и вспомогательными компонентами и горюче-энергетическими ресурсами, а также предприятий тепличного овощеводства; считает необходимым участие органов государственной исполнительной власти Ростовской области в осуществлении исключительно федеральных функций, включая ответственность и полномочия, на территории Ростовской области по развитию агропромышленного комплекса Российской Федерации, осуществляемых министерства, ведомства и организации.

3) Администрация Ростовской области при выполнении исключительно региональных функций, в том числе ответственности, полномочий и решений в сфере ведения и муниципальной собственности в части развития агропромышленного комплекса: обеспечивает стабильное развитие и повышение эффективности. агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики за счет совершенствования производственно-экономических отношений и производительных сил, развития различных форм собственности и хозяйственной деятельности, рационального использования земли и других имеющихся ресурсов; формируют региональные продовольственные резервы; обеспечивает поставку сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия в согласованном количестве в федеральный запас продовольствия по фиксированным закупочным ценам для местных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции; оказывает содействие подведомственным Ростовской области организациям, расположенным на территории Ростовской области.

3) Администрация Ростовской области при выполнении исключительно региональных функций, в том числе ответственности, полномочий и решений в сфере ведения и муниципальной собственности в части развития агропромышленного комплекса: обеспечивает стабильное развитие и повышение эффективности. агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики за счет совершенствования производственно-экономических отношений и производительных сил, развития различных форм собственности и хозяйственной деятельности, рационального использования земли и других имеющихся ресурсов; формируют региональные продовольственные резервы; обеспечивает поставку сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия в согласованном количестве в федеральный запас продовольствия по фиксированным закупочным ценам для местных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции; оказывает содействие подведомственным Ростовской области организациям, расположенным на территории Ростовской области.- Полный текст

- Русский

Развитие агропромышленного комплекса в контексте императивов управления проектами

Реферат

На сегодняшний день существует ряд комплексов для развития народного хозяйства. Агропромышленный комплекс, развитие которого включает политику импортозамещения и повышения уровня продовольственной безопасности страны, является одним из ключевых, поэтому реализация его инновационного потенциала становится одним из основных постулатов. Необходимо иметь методический аппарат и инструменты, которые можно получить при наличии интегрированной системы управления технико-экономическими и организационными изменениями, в целях разработки и дальнейшего внедрения новых технологий в производство, а также для реализация ранее не использовавшихся идей эффективного использования ресурсов агропромышленного комплекса (АПК). Управление проектами – это система, отвечающая всем вышеперечисленным критериям на сегодняшний день. Несмотря на свою универсальность, методология проектного управления для всех отраслей экономики пока не касалась сельскохозяйственного производства, поскольку в случае с проектным управлением АПК имеется одна важная особенность — повышенные риски, связанные с особенностями климатических и биологических изменений.

Агропромышленный комплекс, развитие которого включает политику импортозамещения и повышения уровня продовольственной безопасности страны, является одним из ключевых, поэтому реализация его инновационного потенциала становится одним из основных постулатов. Необходимо иметь методический аппарат и инструменты, которые можно получить при наличии интегрированной системы управления технико-экономическими и организационными изменениями, в целях разработки и дальнейшего внедрения новых технологий в производство, а также для реализация ранее не использовавшихся идей эффективного использования ресурсов агропромышленного комплекса (АПК). Управление проектами – это система, отвечающая всем вышеперечисленным критериям на сегодняшний день. Несмотря на свою универсальность, методология проектного управления для всех отраслей экономики пока не касалась сельскохозяйственного производства, поскольку в случае с проектным управлением АПК имеется одна важная особенность — повышенные риски, связанные с особенностями климатических и биологических изменений. Для возможности проведения инновационной политики в агропромышленном комплексе необходима вертикальная система взаимоотношений между федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов Российской Федерации, основная деятельность которых была бы ориентирована на реализации государственных программ и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, действующих в агропромышленном комплексе.

Для возможности проведения инновационной политики в агропромышленном комплексе необходима вертикальная система взаимоотношений между федеральными органами исполнительной власти и органами власти субъектов Российской Федерации, основная деятельность которых была бы ориентирована на реализации государственных программ и федеральных законов, а также иных нормативных правовых актов, действующих в агропромышленном комплексе.

Ключевые слова: АПКинновациипроекты

Введение

Эффективность производства — основная экономическая категория, отражающая эффективность экономических законов и проявляющая важнейшую характеристику предприятия — результаты его деятельности. В сельском хозяйстве принято различать экономическую, технологическую, социальную и экологическую эффективность. На вектор развития каждой отрасли влияет система факторов, являющихся основными причинами и условиями движения продукции. Земля, труд, капитал и предпринимательство являются ресурсами производственной деятельности предприятия и согласно экономической теории рассматриваются как факторы производства. Важно помнить, что эффективность предприятия во многом зависит от ряда факторов, таких как климатические, экономические, организационные, а также качества управления и уровня внедрения инновационных технологий, способствующих более эффективному использованию имеющихся ресурсов.

Важно помнить, что эффективность предприятия во многом зависит от ряда факторов, таких как климатические, экономические, организационные, а также качества управления и уровня внедрения инновационных технологий, способствующих более эффективному использованию имеющихся ресурсов.

В настоящее время инновации, такие как новые разработки в области технологии, техники, управления и организации труда, которые основаны на использовании передового опыта и науки, имеют решающее значение в процессе повышения конкурентоспособности рентабельность своего производства.

Использование методических элементов и инструментов, составляющих комплекс управления проектами, будет способствовать достижению целей повышения эффективности производства и реализации инновационного потенциала предприятия.

Постановка проблемы

Управление проектами рассматривается как широкий спектр возможностей для использования имеющихся внутренних ресурсов предприятия, а также для активного привлечения дополнительных инвестиций, поэтому вопросы, связанные с использованием основных элементов управления проектами или переходом сельскохозяйственных предприятий от классических схем управления к схемам проектного управления актуальны на сегодняшний день.

Исследовательские вопросы

Каково текущее состояние сферы инноваций в агропромышленном комплексе?

В чем особенности инновационных проектов в агропромышленном комплексе?

Как реализовать процедуру инновационного развития сельского хозяйства на региональном уровне?

Цель исследования

Цель исследования — изучение тенденций инновационного развития АПК и особенностей применения проектного управления предприятиями агропромышленного комплекса.

Методы исследования

В статье проанализирован ряд экспертных оценок и расчетов российских ученых, опубликованных в научной литературе, а также ряд отчетных документов и отчетов научно-исследовательских организаций, в том числе данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Новгородская область, материалы со статистическими данными Федеральной службы государственной статистики, материалы периодической печати.

Исследования и разработки ученых в области управления инновационными процессами в сфере АПК послужили методологической основой данного исследования, с применением комплексного подхода к предмету исследования, включающего сравнительный и системный анализ, монографический метод, а также логический подход.

Находки

Под инновациями в АПК обычно понимают внедрение новых приемов, технологий, пород животных, селекционных сортов, методов удобрения и средств защиты растений и животных, методов профилактики и лечения животных, подходов к обучению, повышению квалификации и переподготовке персонала, формы организации и управления различными отраслями предприятия, подходы к социальному обслуживанию, повышающие эффективность производства и т. д. (Юрина, 2019).).

Выявлены положительные и отрицательные условия и факторы инновационного развития АПК. К отрицательным можно отнести ведомственную раздробленность, ослабление научного потенциала сельскохозяйственной науки, сложность сельскохозяйственного производства, тяжелое финансовое состояние организаций, усиление монополизации и другие. Среди положительных условий можно выделить следующие: отход от административного управления экономикой, многообразие организационно-правовых форм бизнеса, использование технологий, направленных на сохранение производственного потенциала и другие.

Среди положительных условий можно выделить следующие: отход от административного управления экономикой, многообразие организационно-правовых форм бизнеса, использование технологий, направленных на сохранение производственного потенциала и другие.

Повышение активности в сфере инноваций в различных отраслях экономики будет способствовать трансформации экономики Российской Федерации. Обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции агропромышленного комплекса на внешнем и внутреннем рынках путем создания, внедрения и распространения новейших достижений науки и техники является ключевой целью развития агропромышленного комплекса России до 2030 года, которая была обозначена по прогнозу научно-технического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации (Прогноз научно-технического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г., 2017 г.). Переход на высокоэффективные (ускоренная селекция), высокотехнологичные (пищевая биотехнология, синтетическая биология), эффективные с точки зрения использования имеющихся ресурсов (сбалансированные унифицированные корма для животных), полностью адаптированные к местным климатическим условиям (оросительные системы нового поколения) Достижению указанной цели будет способствовать производство сельскохозяйственного сырья и продукции высокой глубины переработки.

Для достижения указанной выше цели потребуется реализация комплекса мер, связанных с развитием институциональной среды, модернизацией инфраструктуры, улучшением инвестиционного климата, а также развитием науки, инноваций и системы подготовки кадров. (Фигура 01 ).

Рисунок 1: Меры по повышению конкурентоспособности АПК; составлено (Прогноз научно-технического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г., 2017 г.) Посмотреть полный размер >В настоящее время инновационное развитие сельского хозяйства носит инерционный характер. Направления создания и дальнейшего использования инноваций следующие:

технологическая модернизация АПК идет медленно, с неудовлетворительной скоростью;

спрос на отечественные разработки низкий;

слабая связь между требованиями практики и предметом исследования, а также преобладание фундаментальных исследований над прикладными;

недостаточность частных инвестиций в НИОКР;

распространение передовых технологий в основном на крупных предприятиях, имеющих финансовую возможность их покупать;

остаются отстающими от отечественного аграрного сектора стран с развитым сельскохозяйственным производством по производительности труда (Гарифова, 2014; Романова, 2017).

Уровень технико-внедренческой активности сельскохозяйственных организаций на конец 2016 года составил 3,4%, в том числе в растениеводстве — 3,7% (3,9% в 2017 г.), в животноводстве – 3,9 % (2,9 % в 2017 г.). Среди организаций, внедривших такие инновации, 23,2 % сельскохозяйственных предприятий осуществляли продуктовые инновации, а 76,0 % — процессные инновации (Богачев, 2019).

Уровень активности предприятий, производящих продукты питания, в том числе напитки и табачные изделия, в инновационной сфере, который оценивается долей предприятий, использующих технологические инновации, в их общем количестве, за последнее десятилетие установился на отметке 9- 10%. В 2017 г. зафиксировано его максимальное значение, лишь незначительно превышающее аналогичный показатель по промышленному производству в целом (10,8% против 9,6%).

Инвестиции в исследования и разработку новых продуктов, услуг и способов их производства и передачи, новых производственных процессов в общей структуре затрат пищевой промышленности составили 45,2% (рис. 02

), для сравнения: в 2010 г. – 20,8%, что является показателем роста спроса бизнеса на развитие отечественной науки. Доля расходов на другие «интеллектуальные» виды инноваций — приобретение новых технологий, программного обеспечения, обучение персонала, маркетинговые исследования — не превышает 2,4% (Росстат, 2019 г.).).

02

), для сравнения: в 2010 г. – 20,8%, что является показателем роста спроса бизнеса на развитие отечественной науки. Доля расходов на другие «интеллектуальные» виды инноваций — приобретение новых технологий, программного обеспечения, обучение персонала, маркетинговые исследования — не превышает 2,4% (Росстат, 2019 г.).).

Основным условием повышения эффективности развития региона является формирование достаточного инновационного потенциала. Уровень инновационной активности (доля организаций, внедривших в отчетном году технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем количестве обследованных организаций) в Новгородской области, а также других субъектах Северо-Западного федерального округа, можно охарактеризовать, учитывая количество организаций, которые занимаются внедрением инновационных достижений. По данным Росстата (Росстат, 2019 г.), в период с 2013 по 2017 г. количество инновационно-активных организаций меняется, причем максимальный уровень активности – в 2015 г., когда инновационной деятельностью занимались 8,9% от общего числа обследованных предприятий. Минимальный уровень инновационной активности организаций за анализируемый период отмечен в 2013 г. (6,6% от общего числа обследованных предприятий).

По данным Росстата (Росстат, 2019 г.), в период с 2013 по 2017 г. количество инновационно-активных организаций меняется, причем максимальный уровень активности – в 2015 г., когда инновационной деятельностью занимались 8,9% от общего числа обследованных предприятий. Минимальный уровень инновационной активности организаций за анализируемый период отмечен в 2013 г. (6,6% от общего числа обследованных предприятий).

По данным Росстата (Росстат, 2019 г.), в период с 2013 по 2017 г. количество используемых передовых промышленных технологий в 2017 г. увеличилось на 17,8% (с 1684 ед. в 2013 г. до 19 ед.).83 ед. в 2017 г.), а объем инновационных товаров, работ, услуг по Новгородской области изменился с 5976,6 млн руб. до 7467,4 млн руб. (+24,9%) (см. рис. 03 ).

Рисунок 3: Сравнение инновационных товаров, работ, услуг с количеством инновационных технологий, используемых в Новгородской области Посмотреть полный размер > Особое значение для развития инновационной деятельности имеет низкая доля организаций и их работников, занимающихся исследованиями и разработками в области инноваций. Известно, что в 2017 году только 19(0,12 %) из 15762 предприятий и организаций Новгородской области занимались исследованиями и разработками по видам экономической деятельности; численность занятых составляет 1739 человек или 0,28% от 612,5 тыс. человек (Росстат, 2019).

Известно, что в 2017 году только 19(0,12 %) из 15762 предприятий и организаций Новгородской области занимались исследованиями и разработками по видам экономической деятельности; численность занятых составляет 1739 человек или 0,28% от 612,5 тыс. человек (Росстат, 2019).

По использованию инноваций в АПК Новгородской области ситуация очень сложная. В Новгородской области доля предприятий пищевой промышленности, внедряющих передовые технологии производства, невелика и в 2017-2018 гг. устанавливается на уровне 4-5%. Основная сумма расходов на инновации в области технологий была направлена на приобретение машин и оборудования (около 45,3% от общей суммы расходов), а сумма, потраченная на исследования новых продуктов и услуг, составила 48,8% всех затраченных средств. . Бюджет практически не привлекался по направлениям маркетинговых исследований, закупок новых технологий, программного обеспечения, обучения и подготовки кадров, связанных с инновациями (Росстат, 2019 г.).).

Субсидирование кредитной ставки (совместно с федеральным бюджетом) для инвестиционных проектов является основным вектором региональной аграрной политики в Российской Федерации. Периодически в качестве акта поддержки подпрограмм развития ресурсно-технического обеспечения реализуются в качестве поддерживающих мероприятий, например, программы развития дренажных сетей, сетей логистических центров и т.п. инновационное развитие» реализуется как подпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года.

Периодически в качестве акта поддержки подпрограмм развития ресурсно-технического обеспечения реализуются в качестве поддерживающих мероприятий, например, программы развития дренажных сетей, сетей логистических центров и т.п. инновационное развитие» реализуется как подпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года.

Государственная программа Новгородской области «Развитие сельского хозяйства Новгородской области на 2019-2024 годы» утверждена постановлением от 18.06.2019 № 222. Мероприятия по проведению научных исследований по приоритетным направлениям агропромышленного комплекса и развитию автоматизированное управление сельскохозяйственным производством описывается подпрограммой «Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства». Подпрограмма предусматривает улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства за счет повышения кадрового потенциала сельского хозяйства, научного обеспечения развития отраслей сельского хозяйства, формирования государственных информационных ресурсов в сфере управления сельским хозяйством.

В подпрограмму «Обеспечение общих условий для функционирования сельскохозяйственных отраслей». Объем финансирования госпрограммы – 3665105,09 тыс. руб. Доля средств на поддержку подсистемы – 1,5% (57009.4 тыс. руб.). Из них 540 тысяч рублей будет выделено на исследования научно-прикладного характера в области сельского хозяйства; реализация приоритетного регионального проекта «Цифровое сельское хозяйство» — 14200 тыс. руб.; приобретение, модернизация, предоставление серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, серверного программного обеспечения, программного обеспечения систем управления и контроля телекоммуникационной инфраструктуры, специального лицензионного программного обеспечения и информационных систем Министерства – 6200 тыс. руб. Таким образом, можно предположить, что выполнение задач вышеуказанной программы будет способствовать внедрению инноваций в агропромышленный комплекс Новгородской области.

Инновационный потенциал агропромышленного комплекса региона состоит из ресурсов, которые мобилизуются для достижения инновационной цели, а также организационно-экономических механизмов их реализации. Проект, представляющий собой деятельность, ограниченную по времени, бюджету, требованиям к объему и качеству работ, характеризующуюся неопределенностью, имеющую количественно и качественно определенную цель создания нового уникального конечного продукта (услуги) или нового качества и Таким механизмом можно считать предпринимаемые для получения стратегических выгод [Трифонов, Гришакина, Юрина, 2019].). Проектные процессы, направленные на будущую эффективность организации, обычно осуществляются во временных структурах в рамках стратегических целей и планов организации. Использование методов управления проектами позволяет преодолеть три основных ограничения проекта – уложиться в сроки, не выйти за рамки бюджета и выполнить объем работ с заявленным качеством (Куправа, 2008).

Проект, представляющий собой деятельность, ограниченную по времени, бюджету, требованиям к объему и качеству работ, характеризующуюся неопределенностью, имеющую количественно и качественно определенную цель создания нового уникального конечного продукта (услуги) или нового качества и Таким механизмом можно считать предпринимаемые для получения стратегических выгод [Трифонов, Гришакина, Юрина, 2019].). Проектные процессы, направленные на будущую эффективность организации, обычно осуществляются во временных структурах в рамках стратегических целей и планов организации. Использование методов управления проектами позволяет преодолеть три основных ограничения проекта – уложиться в сроки, не выйти за рамки бюджета и выполнить объем работ с заявленным качеством (Куправа, 2008).

Перспективным инновационным проектом в сфере сельского хозяйства можно охарактеризовать проект, направленный на создание, апробацию и дальнейшее внедрение новых или усовершенствованных продуктов, технологий или услуг, имеющих высокий уровень востребованности со стороны аграрного сектора и ориентированных на их коммерциализацию в опытном или опытном производстве.

Большинство мероприятий по реализации перспективных инновационных проектов в АПК направлены на проведение комплекса мероприятий по достижению экономического эффекта и использованию инноваций, в том числе коммерциализации научно-технических результатов по следующим направлениям:

животноводство, птицеводство и аквакультура;

воспроизводство сельскохозяйственных растений, животных, птиц и объектов аквакультуры;

повышение плодородия почвы;

повышение рентабельности за счет внедрения технологических процессов и механизации;

переработка сельскохозяйственной продукции;

разработка технологий производства кормов (Денисов, 2018; Pritchard & Bullock, 2014).

Такие проекты часто реализуются на предприятиях параллельно с основной деятельностью и инициируются в рамках стратегических планов. Для каждого проекта создаются временные проектно-инновационные группы или проектные группы. Полная переориентация организационной структуры на управление проектами на постоянной основе (так называемое управление бизнесом через проекты) более эффективна для профиля консалтинг, строительство, ПО, внедрение. Применительно к сельскому хозяйству актуален первый вариант работы, когда инновационные и инвестиционные проекты осуществляются параллельно с основной деятельностью предприятия во временно создаваемых структурах.

Полная переориентация организационной структуры на управление проектами на постоянной основе (так называемое управление бизнесом через проекты) более эффективна для профиля консалтинг, строительство, ПО, внедрение. Применительно к сельскому хозяйству актуален первый вариант работы, когда инновационные и инвестиционные проекты осуществляются параллельно с основной деятельностью предприятия во временно создаваемых структурах.

Критерии, которым должны соответствовать перспективные проекты в области инноваций, следующие:

проект в области инноваций должен включать техническую и финансовую поддержку, и должен быть реализован на практике;

должен появиться потенциальный покупатель, желающий приобрести продукцию в течение не более трех лет на момент реализации инновационного проекта на практике и заплатить не менее двукратной суммы бюджета, израсходованного на этот проект;

проект должен быть реализован в течение трех лет;

проект должен иметь явные преимущества перед аналогами;

проект должен быть реализован таким образом, чтобы обеспечить эффективное использование средств, выделенных на его создание;

готовый проект должен быть универсально использован и реализован в различных регионах России со схожими природно-климатическими условиями.

Значительную роль в этом процессе играет государственная поддержка. Она должна выражаться в обеспечении различных способов формирования долгосрочного технологического потенциала, финансирования фундаментальных и прикладных исследований. Поэтому перед государством стоит задача, связанная со значительным расширением проектного финансирования научных исследований, увеличением доли финансирования научно-исследовательских проектов, разработкой крупных долгосрочных научно-технических программ по приоритетным направлениям развития АПК с целью достижения уровень ведущих зарубежных инноваторов.

Заключение

В заключение следует отметить, что внедрение методов проектного управления на предприятиях со сложившейся деятельностью может не способствовать получению ожидаемых результатов, а лишь усложнить процедуру управления. Но такое суждение может быть правильным лишь в перспективе ограниченного временного периода экстенсивного развития. Не следует забывать, что рассмотренные выше рыночные факторы будут способствовать внедрению и дальнейшему использованию инноваций и обновлений на протяжении всего времени. На основании этого хозяйствующие субъекты принимают решение о внедрении методов управления проектами, руководствуясь дальнейшими перспективами получения экономических выгод или стратегическими планами.

На основании этого хозяйствующие субъекты принимают решение о внедрении методов управления проектами, руководствуясь дальнейшими перспективами получения экономических выгод или стратегическими планами.

Использование методов проектного управления на предприятиях агропромышленного комплекса, в частности реализация инновационных проектов, позволяет более обоснованно определять цели и оптимально планировать стратегию организации. Управление проектом даст возможность учесть риски, сократить количество используемых ресурсов, а также избежать конфликтных ситуаций; контролировать выполнение составленного и принятого на предприятии плана развития, анализировать фактические показатели и своевременно вносить коррективы в ходе работы, накапливать и использовать успешный опыт в дальнейшем.

Каталожные номера

- Богачев А. И. (2019). Инновационная деятельность в сельском хозяйстве России: современные тенденции и вызовы. Вестник НГИЭИ [Вестник Нижегородского государственного инженерно-экономического института], 5(96), 95-106.

[на русск.].

[на русск.]. - Денисов В.И. (2018). Неиспользованные возможности государственной поддержки сельскохозяйственного труда в России. Экономика региона-Экономика региона, 14(3), 1006.

- Федеральная служба государственной статистики. (2019). Официальный веб-сайт. Получено 07 сентября 2019 г. с http://www.gks.ru/ .

- Прогноз научно-технического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. (2017). Москва: Высшая школа экономики. [на русск.].

- Гарифова Л. (2014). Экономика цифровой эпохи в России: развитие и место в бизнесе. Труды по экономике и финансам, 15, 1159-1164.

- Куправа, Т. А. (2008). О применении методологии управления проектами в АПК. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: агрономия и животноводство, 3, 14-19. [на русск.].

- Притчард М. и Буллок А.

(2014). Механизмы эффективного управления сельскохозяйственными проектами: синтез отдельных тематических исследований и количественный анализ. Рим, Италия: МФСР.

(2014). Механизмы эффективного управления сельскохозяйственными проектами: синтез отдельных тематических исследований и количественный анализ. Рим, Италия: МФСР. - Романова О. А. (2017). Инновационная парадигма новой индустриализации в условиях формирования интегрального мирохозяйственного уклада. Экономика региона, 13(1), 276-289. DOI: 10.17059/2017–1–25.

- Трифонов В. А., Гришакина Н. И., Юрина Н. Н. (2019). Технологии визуализации инновационных процессов сельскохозяйственных производств. Европейские труды социальных и поведенческих наук, 59, 734-742. DOI:

- Юрина Н. Н. (2019). Цифровизация сельского хозяйства как приоритетное направление развития экономики России. Европейские труды социальных и поведенческих наук, 59, 700-710. DOI: 10.15405/epsbs.2019.04.75

Информация об авторских правах

Эта работа находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.

10.2006 № 55 “О применении арбитражными судами обеспечительных мер”, установив, что решение суда по настоящему делу исполнено, спорное нежилое помещение приведено в первоначальное состояние, пришел к выводу о наличии оснований для отмены принятых определением 10.11.2017 обеспечительных мер, поскольку основания, послужившие причиной принятия обеспечительных мер отпали, необходимости в сохранении этих мер не имеется»;

10.2006 № 55 “О применении арбитражными судами обеспечительных мер”, установив, что решение суда по настоящему делу исполнено, спорное нежилое помещение приведено в первоначальное состояние, пришел к выводу о наличии оснований для отмены принятых определением 10.11.2017 обеспечительных мер, поскольку основания, послужившие причиной принятия обеспечительных мер отпали, необходимости в сохранении этих мер не имеется»;

Судебные акты являются обязательными для ответчика, его органов управления, акционеров по разрешенным вопросам и не требуют возбуждения исполнительного производства для их принудительного исполнения»;

Судебные акты являются обязательными для ответчика, его органов управления, акционеров по разрешенным вопросам и не требуют возбуждения исполнительного производства для их принудительного исполнения»; №

13АП-35567/2019 по делу № А56-75464/2014/сд.23: «Из материалов дела усматривается, что Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019 определение от 31.05.2019 (сд. 23) отменено, по делу принят новый судебный акт, в удовлетворении заявления об оспаривании сделки, совершенной между ООО “Меридиан” и ООО “Орион” 14.11.2017, отказано. АПК РФ не содержит норм о сохранении действия обеспечительных мер после вступления в законную силу судебного акта, которым спор разрешен по существу. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев довод подателя жалобы о том, что снятие судом обеспечительных мер является преждевременным, поскольку они должны быть сохранены до момента рассмотрения кассационной жалобы, полагает его подлежащим отклонению как не соответствующий нормам права. В силу положений части 5 статьи 96 АПК РФ подача кассационной жалобы на вступившие в законную силу судебные акты не препятствует отмене обеспечительных мер. Таким образом, пересмотр судебных актов судом кассационной инстанции не влияет на рассмотрение вопроса об отмене обеспечительных мер».

№

13АП-35567/2019 по делу № А56-75464/2014/сд.23: «Из материалов дела усматривается, что Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019 определение от 31.05.2019 (сд. 23) отменено, по делу принят новый судебный акт, в удовлетворении заявления об оспаривании сделки, совершенной между ООО “Меридиан” и ООО “Орион” 14.11.2017, отказано. АПК РФ не содержит норм о сохранении действия обеспечительных мер после вступления в законную силу судебного акта, которым спор разрешен по существу. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев довод подателя жалобы о том, что снятие судом обеспечительных мер является преждевременным, поскольку они должны быть сохранены до момента рассмотрения кассационной жалобы, полагает его подлежащим отклонению как не соответствующий нормам права. В силу положений части 5 статьи 96 АПК РФ подача кассационной жалобы на вступившие в законную силу судебные акты не препятствует отмене обеспечительных мер. Таким образом, пересмотр судебных актов судом кассационной инстанции не влияет на рассмотрение вопроса об отмене обеспечительных мер».

по делу №

А33-6307/2012 отмечено следующее: «Что касается возможных дальнейших корпоративных конфликтов, то заявитель вправе обратиться с ходатайством об обеспечении иска в рамках иных возможных судебных споров».

по делу №

А33-6307/2012 отмечено следующее: «Что касается возможных дальнейших корпоративных конфликтов, то заявитель вправе обратиться с ходатайством об обеспечении иска в рамках иных возможных судебных споров».

3) Администрация Ростовской области при выполнении исключительно региональных функций, в том числе ответственности, полномочий и решений в сфере ведения и муниципальной собственности в части развития агропромышленного комплекса: обеспечивает стабильное развитие и повышение эффективности. агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики за счет совершенствования производственно-экономических отношений и производительных сил, развития различных форм собственности и хозяйственной деятельности, рационального использования земли и других имеющихся ресурсов; формируют региональные продовольственные резервы; обеспечивает поставку сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия в согласованном количестве в федеральный запас продовольствия по фиксированным закупочным ценам для местных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции; оказывает содействие подведомственным Ростовской области организациям, расположенным на территории Ростовской области.

3) Администрация Ростовской области при выполнении исключительно региональных функций, в том числе ответственности, полномочий и решений в сфере ведения и муниципальной собственности в части развития агропромышленного комплекса: обеспечивает стабильное развитие и повышение эффективности. агропромышленного комплекса в условиях рыночной экономики за счет совершенствования производственно-экономических отношений и производительных сил, развития различных форм собственности и хозяйственной деятельности, рационального использования земли и других имеющихся ресурсов; формируют региональные продовольственные резервы; обеспечивает поставку сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия в согласованном количестве в федеральный запас продовольствия по фиксированным закупочным ценам для местных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции; оказывает содействие подведомственным Ростовской области организациям, расположенным на территории Ростовской области.

[на русск.].

[на русск.]. (2014). Механизмы эффективного управления сельскохозяйственными проектами: синтез отдельных тематических исследований и количественный анализ. Рим, Италия: МФСР.

(2014). Механизмы эффективного управления сельскохозяйственными проектами: синтез отдельных тематических исследований и количественный анализ. Рим, Италия: МФСР.