Прокурор разъясняет — Прокуратура Республики Адыгея

Прокурор разъясняет

- 2 июля 2020, 17:48

Внесены изменения в закон «Об исполнительном производстве», касающиеся вопросов списания с гражданина в счет погашения долга по исполнительным документам

Текст

Поделиться

По закону судебные приставы-исполнители имеют право списывать с гражданина в счет погашения долга по исполнительным документам не все его доходы.

Однако на практике такой запрет («иммунитет») далеко не всегда спасает должника от ареста счета или неправомерного взыскания. Это связано с особенностью банковской системы. При поступлении в банк на счет получателя, в том числе и должника, любых выплат, они учитываются не отдельно, а в общей массе имеющихся на счете денежных средств, то есть обезличиваются. Банки не всегда исполняют обязанности по отслеживанию целевого назначения поступивших на счета должников денежных средств социального характера, имея фактическую возможность идентифицировать такие денежные поступления. ФССП России неоднократно в своих письмах обращала внимание банков на необходимость соблюдения положений статей 99 и 101 Федерального закона от 02.

Федеральным законом от 12.02.2019 № 12-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые направлены на решение этой проблемы: — на исключение возможности обращения взыскания на денежные выплаты социального характера.

Указанные изменения вступили в силу с 1 июня 2020 года.

Чтобы не допускать списания социальных выплат в счёт долгов, внесенные в Закон изменения определяют дополнительные обязанности и права, как самого должника, так и работодателей, судебных приставов и банка.

Так, гражданину следует предоставлять судебному приставу документы об имеющихся у него наличных денежных средствах, на которые не может быть обращено взыскание. Законом теперь закреплена обязанность работодателя указывать в платежных документах при перечислении денежных выплат работника в банк или другую кредитную организацию соответствующий код вида дохода для идентификации платежей, а также сумму уже взысканную работодателем по исполнительному документу с целью защиты от неправомерного взыскания. Указание кода необходимо, чтобы определить, с каких доходов можно удерживать суммы по исполнительным листам, а с каких нет.

Указание кода необходимо, чтобы определить, с каких доходов можно удерживать суммы по исполнительным листам, а с каких нет.

Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах работодателями определен Указанием ЦБ РФ от 14.10.2019 № 5286-У с разъяснениями, данными в информационном письме Банка России от 27.02.2020 № ИН-05-45/10.

Кроме того, изменения в Законе предусматривают обязанность судебного пристава-исполнителя отслеживать назначение платежей, которые поступают на счёт должника, а также запрещают изымать наличные денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание. Одновременно расширены права судебного пристава-исполнителя: с 1 июня 2020 года он может запрашивать у налоговых органов и банков любые сведения необходимые для своевременного и полного исполнения требований исполнительного документа.

Дополненной частью 5 статьи 8 Закона установлена обязанность банка или иной кредитной организации осуществлять расчет суммы денежных средств, на которую обращается взыскание, с учетом установленных ограничений и запретов на обращение взыскания, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона.

Такая многоуровневая система контроля за назначением поступающих денежных средств на счёт должника должна сделать невозможным обращения на взыскание доходов, предусмотренных ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которые сегодня систематически допускаются.

Также статья 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнена пунктом 18, который предусматривает ряд других социальных выплат, на которые не может быть обращено взыскание.

Это денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и (или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести.

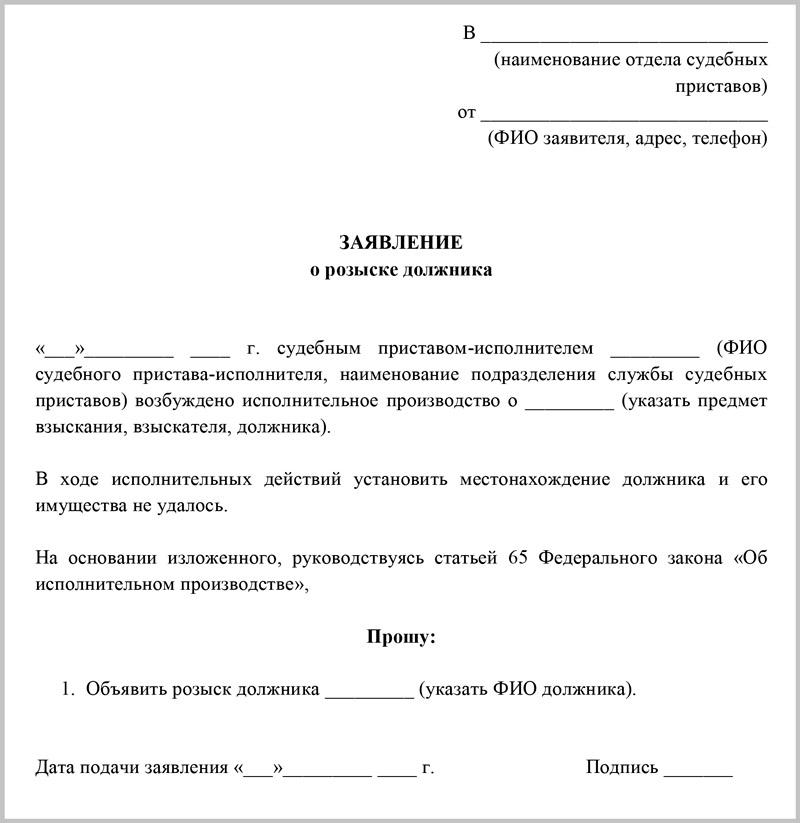

Действия (бездействие), решения судебного пристава-исполнителя могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, прокурору или в установленном порядке в суд.

Прокуратура Майкопского района

Внесены изменения в закон «Об исполнительном производстве», касающиеся вопросов списания с гражданина в счет погашения долга по исполнительным документам

По закону судебные приставы-исполнители имеют право списывать с гражданина в счет погашения долга по исполнительным документам не все его доходы. Статья 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержит перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. Этот перечень состоит из различных категорий выплат социального характера (пособий, единовременных компенсационных выплат, денежных сумм, выплачиваемых в возмещение вреда и пр.).

Однако на практике такой запрет («иммунитет») далеко не всегда спасает должника от ареста счета или неправомерного взыскания. Это связано с особенностью банковской системы. При поступлении в банк на счет получателя, в том числе и должника, любых выплат, они учитываются не отдельно, а в общей массе имеющихся на счете денежных средств, то есть обезличиваются. Банки не всегда исполняют обязанности по отслеживанию целевого назначения поступивших на счета должников денежных средств социального характера, имея фактическую возможность идентифицировать такие денежные поступления. ФССП России неоднократно в своих письмах обращала внимание банков на необходимость соблюдения положений статей 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предусматривающих виды доходов граждан, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание по исполнительным документам или взыскание может быть обращено частично.

Банки не всегда исполняют обязанности по отслеживанию целевого назначения поступивших на счета должников денежных средств социального характера, имея фактическую возможность идентифицировать такие денежные поступления. ФССП России неоднократно в своих письмах обращала внимание банков на необходимость соблюдения положений статей 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», предусматривающих виды доходов граждан, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание по исполнительным документам или взыскание может быть обращено частично.

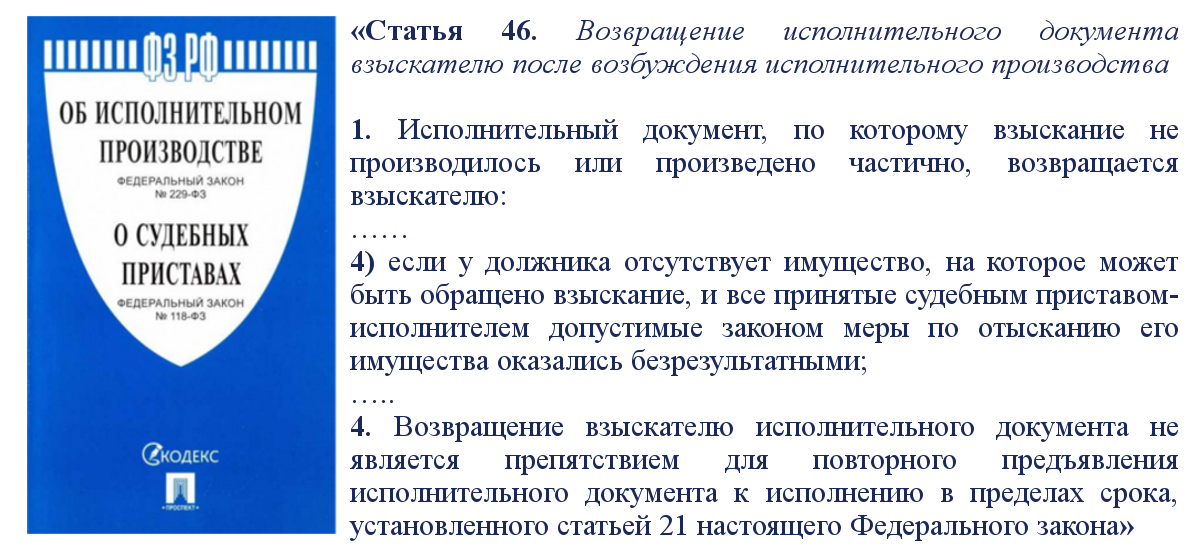

Федеральным законом от 12.02.2019 № 12-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», которые направлены на решение этой проблемы: — на исключение возможности обращения взыскания на денежные выплаты социального характера.

Указанные изменения вступили в силу с 1 июня 2020 года.

Чтобы не допускать списания социальных выплат в счёт долгов, внесенные в Закон изменения определяют дополнительные обязанности и права, как самого должника, так и работодателей, судебных приставов и банка.

Так, гражданину следует предоставлять судебному приставу документы об имеющихся у него наличных денежных средствах, на которые не может быть обращено взыскание. Законом теперь закреплена обязанность работодателя указывать в платежных документах при перечислении денежных выплат работника в банк или другую кредитную организацию соответствующий код вида дохода для идентификации платежей, а также сумму уже взысканную работодателем по исполнительному документу с целью защиты от неправомерного взыскания. Указание кода необходимо, чтобы определить, с каких доходов можно удерживать суммы по исполнительным листам, а с каких нет.

Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах работодателями определен Указанием ЦБ РФ от 14.10.2019 № 5286-У с разъяснениями, данными в информационном письме Банка России от 27.02.2020 № ИН-05-45/10.

Кроме того, изменения в Законе предусматривают обязанность судебного пристава-исполнителя отслеживать назначение платежей, которые поступают на счёт должника, а также запрещают изымать наличные денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание.

Дополненной частью 5 статьи 8 Закона установлена обязанность банка или иной кредитной организации осуществлять расчет суммы денежных средств, на которую обращается взыскание, с учетом установленных ограничений и запретов на обращение взыскания, предусмотренных статьями 99 и 101 настоящего Федерального закона.

Такая многоуровневая система контроля за назначением поступающих денежных средств на счёт должника должна сделать невозможным обращения на взыскание доходов, предусмотренных ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которые сегодня систематически допускаются.

Также статья 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнена пунктом 18, который предусматривает ряд других социальных выплат, на которые не может быть обращено взыскание.

Это денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в качестве единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и (или) в качестве единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести.

Действия (бездействие), решения судебного пристава-исполнителя могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, прокурору или в установленном порядке в суд.

Прокуратура Майкопского района

Изменения в законодательстве об исполнительном производстве

Государственная дума РФ дополнительно защитила права должников, получающих социальную помощь от государства.

Законодатели с одной стороны расширили перечень доходов, которые защищены от взыскания по исполнительному листу, с другой – обязали банки маркировать защищенные от взыскания поступления специальным кодом, чтобы судебные приставы не могли их по ошибке арестовать, как это часто происходит сегодня.

Фактически новшество состоит в том, что освобождаются от взыскания выплаты при наличии следующих условий:

• субъект выплаты: граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях или члены семей погибших;

• цель осуществления: компенсация утраты имущества первой необходимости или здоровья на определенный период;

• выплата носит единовременный характер.

Смысл поправок заключается в том, что с 1 июня 2020 года работодатели и банки должны будут при перечислении удерживаемых с граждан средств указывать в платежных документах специальный код, при помощи которого можно будет определить вид дохода.

Основной смысл закона — в установлении нового порядка перечисления взысканных с должников денег, с указанием кодов вида дохода в целях обеспечения защиты средств, не учитываемых при осуществлении принудительного взыскания.

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон №229-ФЗ), имеет значение вид пенсии. С пенсии по старости и по инвалидности взыскание осуществляется в общем порядке, с пенсии по потере кормильца ни при каких условиях долг не удерживают.

Федеральный закон №12-ФЗ вносит некоторые важные поправки в действующий Закон №229-ФЗ. Они касаются порядка осуществления перечисления денежных средств, удержанных с заработка и иных доходов (вводится необходимость указания кода в платежных документах в целях идентификации платежей).

В ст. 101 Закона №229-ФЗ и раньше были перечислены социальные выплаты, защищенные от взыскания. Президент запретил по сути в этом законе обращение взыскания только на один вид выплат — на компенсации в связи с наступлением чрезвычайных ситуаций (при соблюдении некоторых условий).

Принятым Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21. 02.2019 № 12-ФЗ (последняя редакция)взыскание долга с пенсии по старости не запрещается. В п. 9 ч.1 ст. 101 Закона №229-ФЗ отдельно указано, что взыскание не осуществляется со страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, за исключением пенсии по старости и инвалидности.

02.2019 № 12-ФЗ (последняя редакция)взыскание долга с пенсии по старости не запрещается. В п. 9 ч.1 ст. 101 Закона №229-ФЗ отдельно указано, что взыскание не осуществляется со страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, за исключением пенсии по старости и инвалидности.

Кроме того, судебными приставами может быть обращено взыскание на имущество, имеющееся в собственности у пенсионера. В этой части у данных граждан также нет никаких льгот. Кроме того, взыскание может быть обращено и на заработную плату работающих пенсионеров.

В Законе №229-ФЗ ничего не сказано про такую ситуацию. Согласно ст. 99 этого закона, сумма удержания может составлять до 50% дохода, в отдельных случаях — даже до 70 %.

Закон позволяет приставу при определении данного процента исходить из конкретных обстоятельств дела. Поэтому при возникновении такой ситуации можно ходатайствовать о снижении процента удержания перед приставами и судом.

Исполнение статьи 101 ДФЕС

Скачать эту статью

Открыть PDF в браузере

ssrn.com» data-abstract-auth=»false»/> Добавить бумагу в мою библиотеку

Делиться:

24 страницы Опубликовано: 6 марта 2018 г. Последняя редакция: 21 марта 2023 г.

Просмотреть все статьи Энн Витт

Бизнес-школа EDHEC — Департамент юридических наук

Дата написания: 27 февраля 2018 г.

Аннотация

анализ при применении статьи 101 ДФЕС. Он обнаруживает, что, хотя Европейская комиссия разработала впечатляющую теоретическую основу для оценки последствий соглашений в начале 2000-х годов, фактически с тех пор в ее практике принятия решений по статье 101 ДФЕС почти не проводилось анализа последствий. Вместо этого в подавляющем большинстве случаев Европейская комиссия предполагала антиконкурентные последствия запрещенных соглашений на основе так называемого «правила объекта». В данном документе рассматриваются возможные причины такого развития событий, в частности, новые приоритеты правоприменения после децентрализации процесса правоприменения в 2004 г. и последствия принятия толкования статьи 101, основанного на социальном обеспечении, примерно в то же время. Кроме того, он исследует, устраняют ли альтернативные формы правоприменения, в частности правоприменение на уровне государств-членов, решения об обязательствах и частное правоприменение, пустоту, которую оставила сосредоточенность Комиссии на предметных ограничениях. Анализ показывает, что это не так. Статья 101 ДФЕС в настоящее время не применяется эффективно против ограничений конкуренции. Такое развитие событий вызывает беспокойство, поскольку оно приводит к несоблюдению статьи 101 ДФЕС в случаях, которые не соответствуют изначально подверженным ошибкам категориям ограничений объектов, и рискует создать административный прецедент, против которого в будущем больше не будет применяться статья 101 ДФЕС.

В данном документе рассматриваются возможные причины такого развития событий, в частности, новые приоритеты правоприменения после децентрализации процесса правоприменения в 2004 г. и последствия принятия толкования статьи 101, основанного на социальном обеспечении, примерно в то же время. Кроме того, он исследует, устраняют ли альтернативные формы правоприменения, в частности правоприменение на уровне государств-членов, решения об обязательствах и частное правоприменение, пустоту, которую оставила сосредоточенность Комиссии на предметных ограничениях. Анализ показывает, что это не так. Статья 101 ДФЕС в настоящее время не применяется эффективно против ограничений конкуренции. Такое развитие событий вызывает беспокойство, поскольку оно приводит к несоблюдению статьи 101 ДФЕС в случаях, которые не соответствуют изначально подверженным ошибкам категориям ограничений объектов, и рискует создать административный прецедент, против которого в будущем больше не будет применяться статья 101 ДФЕС. ограничения, которые «просто» ограничивают конкуренцию.

ограничения, которые «просто» ограничивают конкуренцию.

Ключевые слова: Закон о конкуренции ЕС, статья 101 ДФЕС, ограничения объектов, анализ последствий, Европейская комиссия, национальные органы по вопросам конкуренции

Классификация JEL: K21

Рекомендуемое цитирование: Рекомендуемая ссылка

Витт, Энн С., Приведение в исполнение статьи 101 TFEU — Что случилось с анализом последствий? (27 февраля 2018 г.). Окончательная версия опубликована в (2018 г.) 55(2) Common Market Law Review 417-448, Исследовательский документ Школы права Университета Лестера № 18-01, доступен на SSRN: https://ssrn.com/abstract=3131085

У вас есть вакансия, которую вы хотели бы рекламировать в SSRN?

Связанные электронные журналы

Обратная связь

Обратная связь с SSRN

Обратная связь (необходимый)

Электронная почта (необходимый)

Если вам нужна немедленная помощь, позвоните по номеру 877-SSRNHelp (877 777 6435) в США или +1 212 448 2500 за пределами США с 8:30 до 18:00 по восточному поясному времени США, с понедельника по пятницу.

Юрисдикция по применению ст. 101.1 TFEU для поведения до принятия постановления 1/2003

CJEU постановил, что национальные суды обладают юрисдикцией для применения статьи 101(1) TFEU и статьи 53(1) EEA в исках о возмещении ущерба за нарушения до вступления в силу постановления nº . 1/2003 и во время переходного режима статей 104 и 105 ДФЕС.

1. Предварительные замечания

Решение Суда Европейского Союза («СЕС») по делу C-819/19 вытекает из решения Европейской комиссии («Комиссия») от марта 2017 г. («Решение 2017 г.»), подтверждающего предыдущее решение от ноября 2010 г. по «Делу C.39258 — Авиаперевозки» («Решение 2010 г.»). В своем более позднем решении Комиссия (i) установила, что 21 компания авиатранспортного сектора занималась координацией цен при предоставлении услуг авиаперевозок в разные периоды и по разным маршрутам между аэропортами, расположенными в ЕС, внутри и за пределами ЕЭЗ, и аэропорты Швейцарии. Таким образом, Комиссия объявила это поведение противоречащим статье 81 ЕС (теперь статья 101(1) Договора о функционировании Европейского Союза («TFEU»)), статье 53(1) Соглашения о Европейском экономическом пространстве. («ЕЭЗ») и статьей 8 Соглашения между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией о воздушном транспорте; (ii) подтверждена продолжительность нарушения с декабря 1999 г. по февраль 2006 г. ; и (iii) наложил штрафы на 19 из 21 компании, на которую наложены санкции в соответствии с Решением 2010 года.

(«ЕЭЗ») и статьей 8 Соглашения между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией о воздушном транспорте; (ii) подтверждена продолжительность нарушения с декабря 1999 г. по февраль 2006 г. ; и (iii) наложил штрафы на 19 из 21 компании, на которую наложены санкции в соответствии с Решением 2010 года.

Однако, в отношении второго пункта и из-за отсутствия компетенции Комиссия ограничила свои выводы и наложила штрафы: (i) с 1 мая 2004 г. для маршрутов из ЕС в третьи страны; (ii) с 1 июня 2002 г. для маршрутов между аэропортами в ЕС и аэропортами в Швейцарии; и (iii) с 19 мая 2005 г. для маршрутов между странами ЕЭЗ, не являющимися государствами-членами ЕС, и третьими странами. Это отсутствие компетентности было основано на отсутствие правового документа , который на момент принятия Решения наделял Комиссию необходимой компетенцией в отношении периодов, предшествующих указанным.

2. Содержание ходатайства о предварительном решении

Stichting Cartel Compensation and Equilib Netherlands BV подали иск в «Rechtbank Amsterdam» (суд первой инстанции Амстердама) против 14 перевозчиков, требуя вынесения декларативного решения и возмещения ущерба нарушение статьи 81 EC (теперь статья 101(1) TFEU) и статьи 53(1) EEA, охватывающей всю продолжительность поведения , а не ограниченный период, рассматриваемый Комиссией.

В контексте этого гражданского разбирательства перевозчики-ответчики утверждали, что национальные суды не обладали юрисдикцией для обеспечения соблюдения статьи 81 EC (теперь статья 101 TFEU) до периода, рассматриваемого Комиссией. Вместо этого они утверждали, что компетенция осталась исключительно за национальными властями и Комиссией в рамках переходного режима, предусмотренного статьями 84 и 85 ЕК (теперь статьи 104 и 105 ДФЕС). С другой стороны, заявители ссылались на прямое действие статьи 81 EC (теперь статья 101 ДФЕС) для утверждения юрисдикции национального суда.

Ввиду этих несоответствий Rechtbank Amsterdam приостановил разбирательство и направил вопрос в СЕС для вынесения предварительного решения о том, обладают ли национальные суды юрисдикцией для применения статьи 81 EC (теперь статья 101(1) TFEU) и статьи 53(1). ) ЕЭЗ к антиконкурентной практике, имевшей место во время переходного режима в силу прямого действия статьи 81 ЕС (теперь статья 101 ДФЕС) или, в зависимости от обстоятельств, статьи 53 ЕЭЗ.

3. Решение СЕС

В своем решении от 11 ноября 2021 г. (дело C-819/19, ECLI:EU:C:2021:904) СЕС постановил, что национальных суда обладают юрисдикцией для применения статьи 81 ЕК (теперь 101 ДФЕС) и статье 53 ЕЭЗ в частноправовом споре, касающемся иска о возмещении ущерба, поданного после вступления в силу Регламента (ЕС) № 1/2003 о предыдущих нарушениях, даже при отсутствии решения в соответствии со статьями 84 и 85 ЕС (теперь статьи 104 и 105 TFEU) — т. е. переходный режим, применимый в то время, — при условии, что поведение может повлиять на торговлю между государствами-членами ЕС и странами ЕЭЗ.

По мнению СЕС, отсутствие решения, основанного на статьях 84 и 85 ЕК (теперь статьи 104 и 105 ДФЕС) в отношении нарушения «не препятствует этому суду применить статью 81 ЕК (теперь статья 101 ДФЕС) к рассматриваемое поведение, чтобы установить, что имело место нарушение последнего положения, и, если это уместно, распорядиться о компенсации».

Наконец, что касается толкования статьи 53 ЕЭП, СЕС напоминает, что это положение запрещает такое же антиконкурентное поведение, как описано в статье 81 ЕК (теперь статья 101 ДФЕС), и поэтому приходит к выводу, что его «должно толковаться таким же образом ».