на примере п. 32 Пленума ВС РФ по ОСАГО

В относительно недавно принятом Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее — Пленум об ОСАГО) в абз.3 п.32 говорится, что если страховщиком не произведен осмотр в связи с предоставлением потерпевшим недостоверных сведений о том, что характер повреждений исключает представление поврежденного имущества для осмотра по месту нахождения страховщика, то при разрешении спора заключение независимого эксперта, представленное потерпевшим в подтверждение своих требований, может быть признано судом недопустимым доказательством/

При этом, в конце абз.3 п.32 Пленума по ОСАГО приводится ссылка на ст.60 ГПК РФ и абз.5 п.11 ст.12 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее — Закон об ОСАГО). Таким образом, можно сделать вывод, что пункт Пленума по ОСАГО основывается на вышеприведенных законодательных положениях.

Таким образом, можно сделать вывод, что пункт Пленума по ОСАГО основывается на вышеприведенных законодательных положениях.

Однако согласно абз.5 п.11 ст.12 Закона об ОСАГО результаты самостоятельно организованной потерпевшим независимой технической экспертизы поврежденного имущества не принимаются для определения размера страхового возмещения в случае, если потерпевший не представил поврежденное имущество для осмотра (экспертизы) в согласованные со страховщиком даты в соответствии с абз. абз. 1,2 п.11 ст.12 Закона об ОСАГО. Следовательно, исходя из буквального толкования абз.5 п.11 ст.12, результаты самостоятельно проведенной экспертизы, полученные в обход установленной Законом об ОСАГО процедуре, однозначно являются недопустимым доказательством с точки зрения Закона об ОСАГО.

Соответственно, возникает коллизия между абз.5 п.11 ст.12 Закона об ОСАГО и п.32 Пленума об ОСАГО: ситуация усугубляется тем, что в современных российских реалиях суд руководствуется обоими положениями в равной степени при вынесении решения. Постараемся разрешить данную коллизию.

Постараемся разрешить данную коллизию.

1. Понятие допустимости по российскому праву.

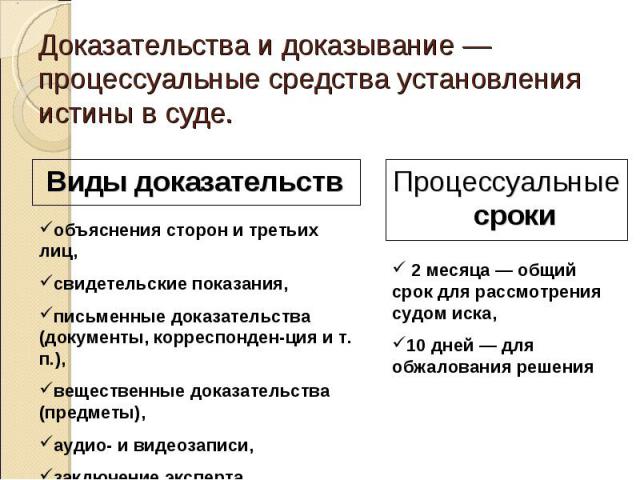

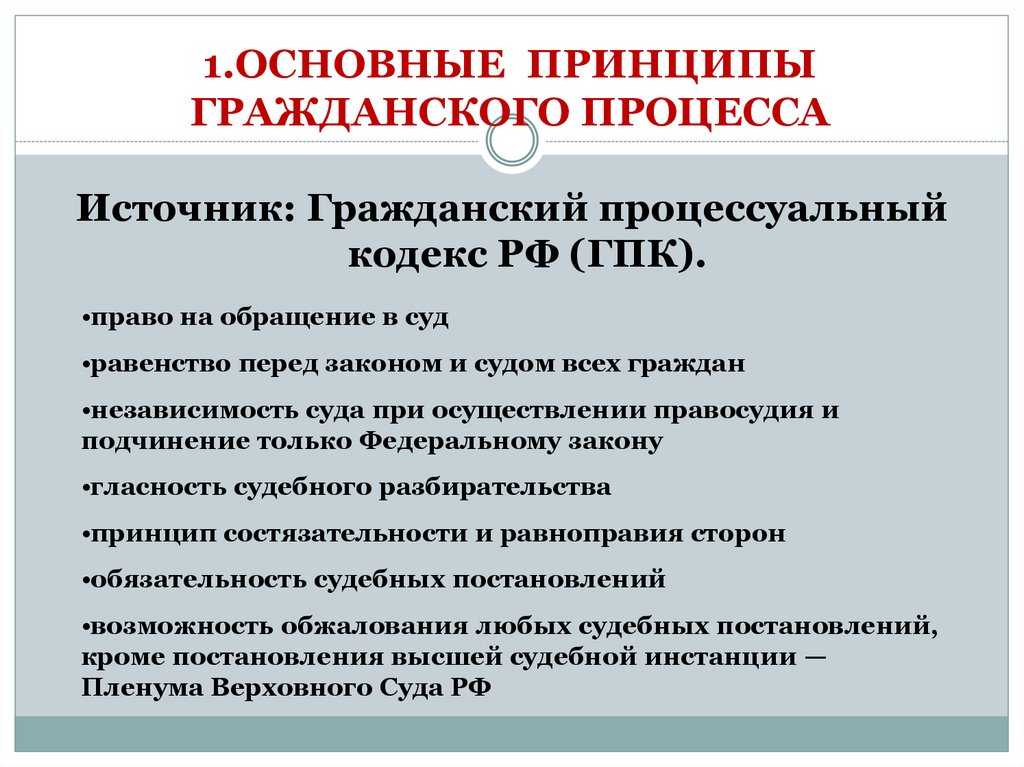

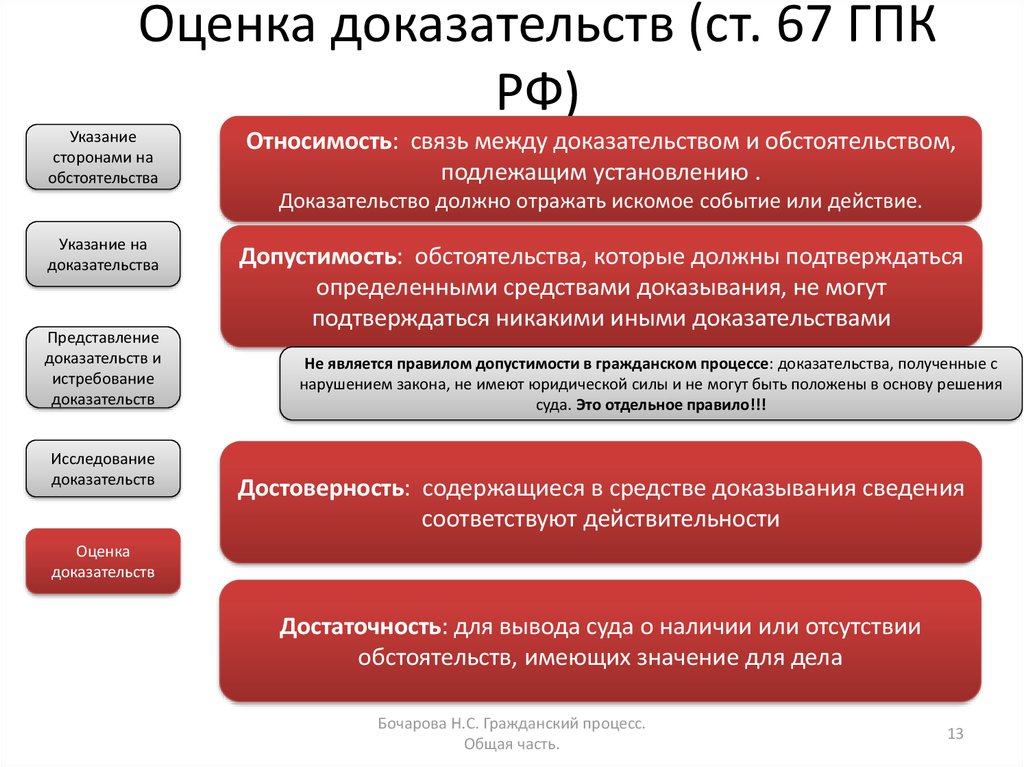

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости (ст.50, 59-61, 67 ГПК РФ).

Ученый-процессуалист Фокина М. в своей работе «Механизм гражданского процессуального доказывания» отмечает, что в дореволюционной, а позднее и советской теории судебных доказательств признавалось, что необходимо ограничить свободное распоряжение сторон доказательствами в интересах прочности форм гражданского оборота, получения верного знания о действительных обстоятельствах дела, гарантий от злоупотреблений недобросовестной стороны. (Исаченко В.Л. Гражданский процесс. Практический комментарий на вторую книгу Устава гражданского судопроизводства. Минск, 1891. Т.2. С.52-57; Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1946. С.188).

М., 1946. С.188).

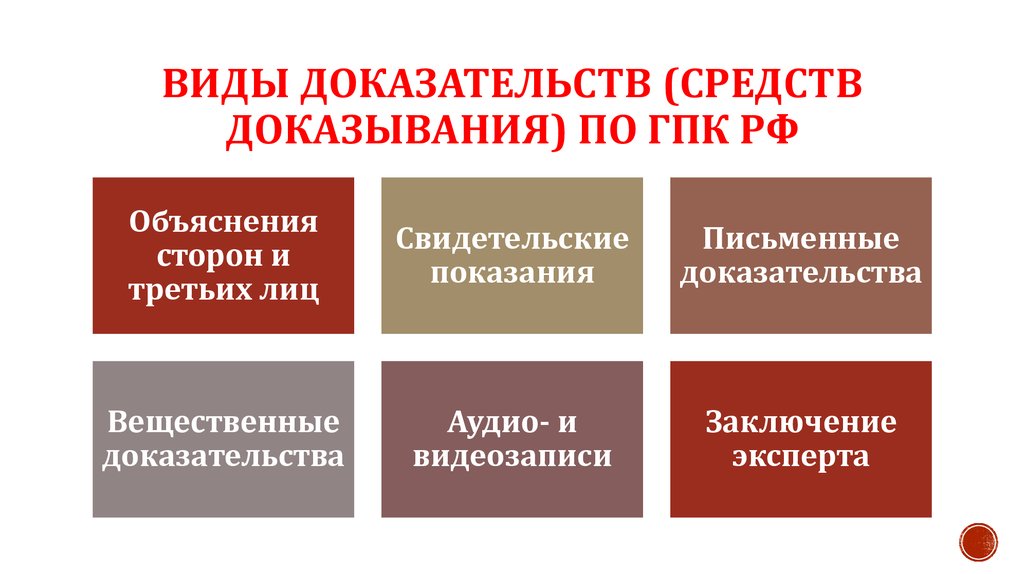

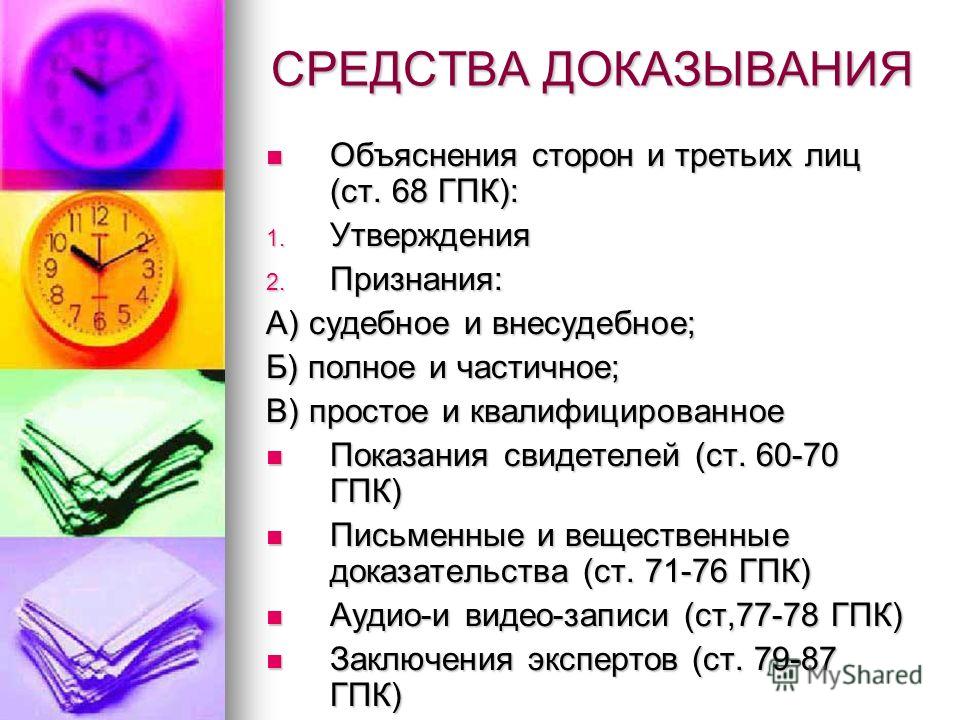

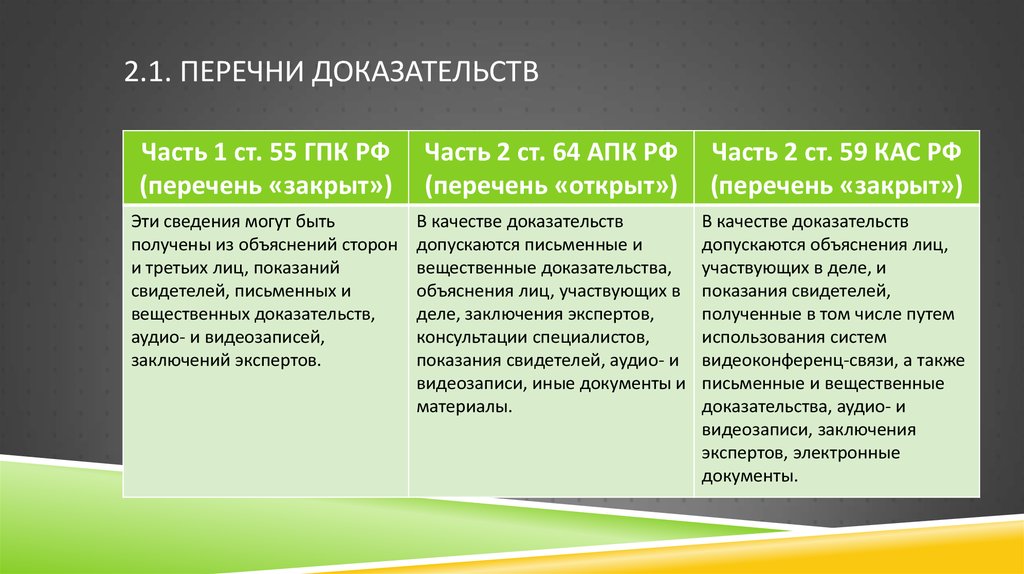

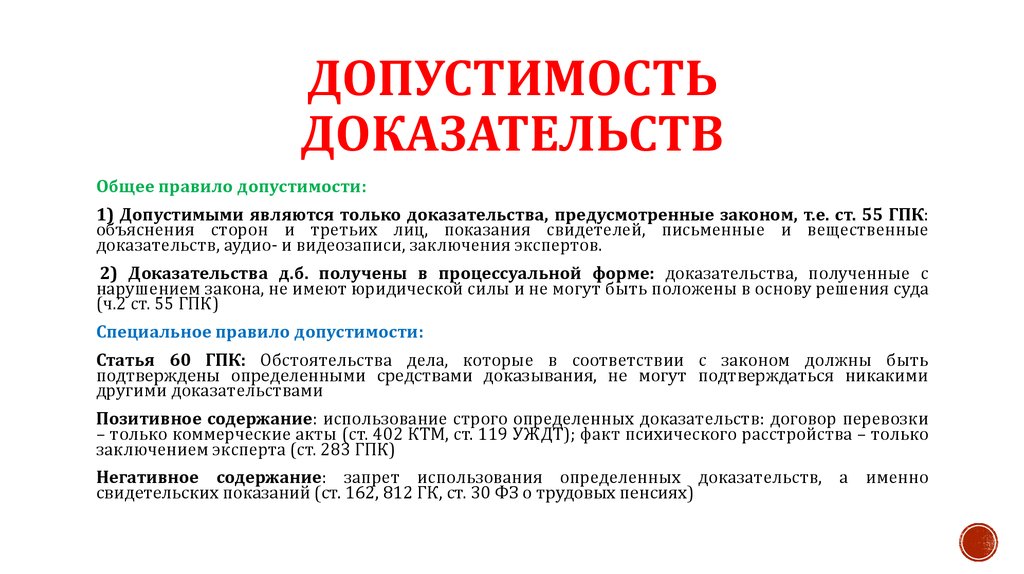

Впервые в истории отечественного гражданского судопроизводства термин «допустимость доказательств», который до этого использовался только в научной литературе и судебной практике, был законодательно закреплен в ГПК РСФСР 1964 г. В кодексе сформулировано и собственно правило допустимости. Так, согласно ст.54 ГПК РФСФР, «обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими средствами доказывания». Аналогичным образом данное правило представлено в ст.60 ГПК РФ.

Исходя из буквального толкования закона, допустимость прежде всего имеет процессуальный характер. Так, ученый О.В. Иванов выделяет следующие процессуальные критерии, которые могут быть использованы в гражданском и арбитражном процессах при определении допустимости доказательств, определены О.В. Ивановым; это 1) вид источника получения фактических данных; б) способ получения от каждого такого источника информации фактических данных в рамках судебного процесса (1. Фокина- Механизм гражданского процессуального доказывания).

Фокина- Механизм гражданского процессуального доказывания).

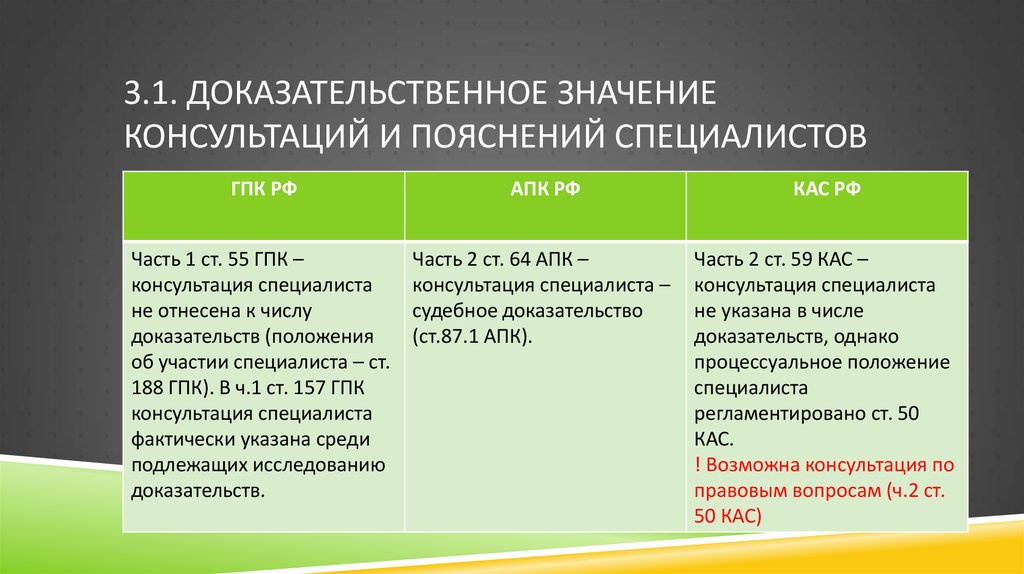

Часть 2 ст.55 ГПК РФ приводит исчерпывающий перечень источников доказательств: граждане, наделенные в установленном порядке процессуальным положением стороны, третьего лица, свидетеля, эксперта; документы, материальные предметы (вещи). Представление доказательств строго урегулировано процедурой, конкретное содержание действий по представлению доказательств зависит от средства доказывания. Нарушение порядка представления доказательств может повлечь признание их недопустимыми. Например, представленное по инициативе сторон заключение эксперта не может быть признано допустимым доказательством, поскольку действующее процессуальное доказательство предусматривает возможность проведения только судебной экспертизы. Суд не вправе принять в качестве заключения эксперта результаты экспертизы, судом не назначавшейся и проведенной вне процесса. Полученное заключение не является заключением эксперта в смысле ч.2 ст.55 ГПК РФ, поскольку исследование проводилось вне рамок процесса, без соблюдения требований гражданской процессуальной формы.

Однако в отличие от уголовного процесса, в гражданском процессуальном праве учение о допустимости доказательств «прежде всего связывается с ориентацией на материальное право с исследованием воздействия материального и прежде всего гражданского права, на процессуальное право и его нормы» (2.Боннер- Установление обстоятельств гражданских дел).

В советской литературе, начиная с 1960 гг., в основном высказывалось суждение о том, что допустимость в материально-правовом смысле может связываться только со сделками, нарушение простой письменной формы которых влечет запрещение ссылаться на свидетельские показания в подтверждение совершения. (3.Резниченко И.М. О принципе объективной истины в советском гражданском процессе). Постепенно эта точка зрения стала меняться, подавляющее большинство современных авторов считают, что правила допустимости установлены и во многих других нормах различных отраслей материального права (4.в частности, М.К. Треушников, А.Т. Боннер).

Допустимость доказательств в материальном смысле представляет собой ограничение, связанное с установлением неизвестных фактов, имеющих правовое значение, с помощью заранее предписанных нормами права доказательств, а не любых видов судебных доказательств, предусмотренных в законе.

Хотя нормы, определяющие допустимость доказательств в гражданском процессе, и находятся в различных отраслях права, они в определенной мере регулируют один вид отношений, возникающих в процессе осуществления доказательственной деятельности. Их объединяет общая направленность: облегчение установления судом фактических обстоятельств дела. «Смысл правила допустимости, по мнению Резниченко И.М., — побудить стороны в гражданском обороте соответствующим образом оформлять свои отношения».

Треушников М.К. полагает, что следует различать два вида норм о допустимости доказательств. Во-первых, нормы с «негативным» характером содержания правил доказывания, которые связаны прежде всего с формами сделок и исключают из числа средств доказывания свидетельские показания, письменные доказательства, не соответствующие предписаниям закона о форме сделки. Во-вторых, нормы с «позитивным» содержанием, которые говорят о необходимости подтверждения фактов определенным средством доказывания, которое нельзя заменить другим, но для подтверждения факта или его опровержения можно использовать дополнительно и другие доказательства. Нормы о допустимости доказательств, предписывающие суду использование определенного средства доказывания, содержатся в гражданском процессуальном, гражданском, семейном, жилищном, трудовом законодательствах (5.Треушников М.-Судебные доказательства).

Нормы о допустимости доказательств, предписывающие суду использование определенного средства доказывания, содержатся в гражданском процессуальном, гражданском, семейном, жилищном, трудовом законодательствах (5.Треушников М.-Судебные доказательства).

Деление допустимости на «негативную» и «позитивную» составляющую не нашло понимания у ряда авторов. По их мнению, правило о допустимости всегда имеет «негативный» (исключающий) характер. Козлов А.С. Актуальные проблемы теории доказательств в науке гражданского процесса. Иркутск, 1980. С.50. Так, А.Т. Боннер, критикуя позицию М.К. Треушникова, утверждает, что «позитивные» предписания, содержащиеся в законах, скорее относятся к области достаточности доказательств, нежели к сфере действия правила о допустимости доказательств с «позитивным» содержанием. (6.Боннер А.Т.-Установление обстоятельств гражданских дел).

Автор статьи не находит возражения Козлова А.С. и Боннера А.Т. касательно такой дифференциации правила допустимости обоснованными. Так, во-первых, в законодательстве есть немало примеров «позитивной» допустимости. В соответствии со ст.105 Воздушного кодекса РФ договор воздушной перевозки груза удостоверяется соответственно билетом, багажной грузовой квитанцией или почтовой накладной. Формы билета, багажной грузовой квитанции и почтовой накладной устанавливаются специально уполномоченным органом в области гражданской авиации. Статья 134 Транспортного устава железных дорог требует, чтобы обстоятельства, являющиеся основанием для ответственности железной дороги, грузоотправителей, грузополучателей…, а также пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров, грузов, багажа по железным дорогам удостоверялись коммерческими актами общей формы и иными актами. Следовательно, остальные доказательства могут быть приняты судом, но в первую очередь законодатель обращает внимание на определенные доказательства; «говорит», что они в первую очередь свидетельствует о наличии правоотношений.

Так, во-первых, в законодательстве есть немало примеров «позитивной» допустимости. В соответствии со ст.105 Воздушного кодекса РФ договор воздушной перевозки груза удостоверяется соответственно билетом, багажной грузовой квитанцией или почтовой накладной. Формы билета, багажной грузовой квитанции и почтовой накладной устанавливаются специально уполномоченным органом в области гражданской авиации. Статья 134 Транспортного устава железных дорог требует, чтобы обстоятельства, являющиеся основанием для ответственности железной дороги, грузоотправителей, грузополучателей…, а также пассажиров при осуществлении перевозок пассажиров, грузов, багажа по железным дорогам удостоверялись коммерческими актами общей формы и иными актами. Следовательно, остальные доказательства могут быть приняты судом, но в первую очередь законодатель обращает внимание на определенные доказательства; «говорит», что они в первую очередь свидетельствует о наличии правоотношений.

Во-вторых, нельзя согласиться с ученым Боннером А. Т. по поводу того, «что эти правила скорее относятся к достаточности доказательств». Достаточно ли доказательств в материалах дела, судья решает исходя из своего собственного мнения, то есть по внутреннему убеждению; в законах по общему правилу не устанавливается перечень доказательств, который считался бы достаточным для того, чтобы лицо могло реализовать свое право или защитить свой интерес. Вопрос достаточности доказательств есть вопрос судебной оценки на основании личного убеждения судьи. “Говоря о достаточности доказательств, необходимо подчеркнуть весьма важное обстоятельство. Достаточность доказательств не может быть обеспечена механическим суммированием относимых по содержанию, допустимых по форме и достоверных доказательств. Перед судом стоит задача отобрать не любые относимые, допустимые и достоверные доказательства, а в первую очередь те из них, которые обладают наибольшей ценностью» (7.Треушников М.К. Гражданский процесс. Учебник).

Т. по поводу того, «что эти правила скорее относятся к достаточности доказательств». Достаточно ли доказательств в материалах дела, судья решает исходя из своего собственного мнения, то есть по внутреннему убеждению; в законах по общему правилу не устанавливается перечень доказательств, который считался бы достаточным для того, чтобы лицо могло реализовать свое право или защитить свой интерес. Вопрос достаточности доказательств есть вопрос судебной оценки на основании личного убеждения судьи. “Говоря о достаточности доказательств, необходимо подчеркнуть весьма важное обстоятельство. Достаточность доказательств не может быть обеспечена механическим суммированием относимых по содержанию, допустимых по форме и достоверных доказательств. Перед судом стоит задача отобрать не любые относимые, допустимые и достоверные доказательства, а в первую очередь те из них, которые обладают наибольшей ценностью» (7.Треушников М.К. Гражданский процесс. Учебник).

Применяя рассмотренные теоретические рассуждения к рассматриваемой коллизии, закономерен вывод, что абз. 5 п.11 ст.12 Закона об ОСАГО представляет пример допустимости с «негативным» содержанием: норма устанавливает запрет использования определенного доказательства взамен другого.

5 п.11 ст.12 Закона об ОСАГО представляет пример допустимости с «негативным» содержанием: норма устанавливает запрет использования определенного доказательства взамен другого.

2. Установление истины по гражданскому делу (установление действительных обстоятельств дела) vs. Принцип допустимости в материально-правовом смысле.

Представляется, что решение, которое было предложено в п.32 Пленума по ОСАГО было мотивировано соображением установления истины по делу. Имеется ввиду, что даже если формально доказательство получено с нарушением закона, то оно все-таки может быть принято к рассмотрению судом для установления действительных обстоятельств дела.

Здесь мы видим, как взаимодействуют принцип допустимости доказательств и такое начало гражданского процесса как установление истины по делу.

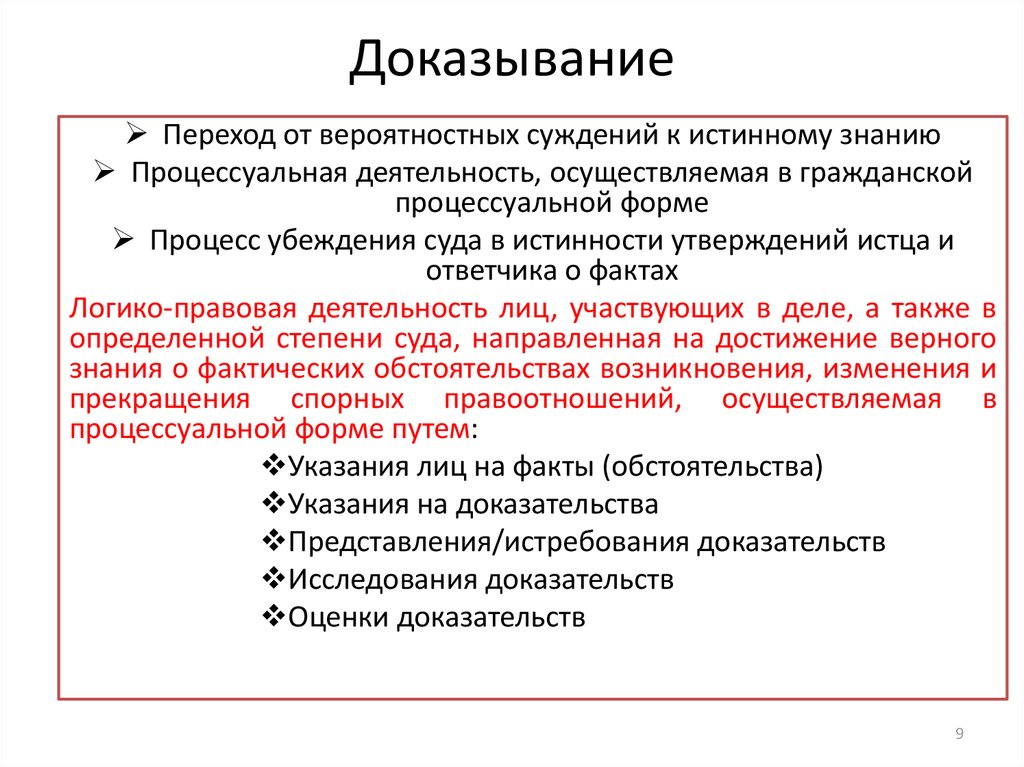

Под истиной в правосудии и в теории доказательств понимается соответствие знания судей фактам реальной действительности, т. е. верное знание о фрагментах действительности, имеющих правовое значение. Цель доказывания — установить, что утверждение тяжущегося истинно, — писал Е.В. Васьковский. Доказывание в процессуальном смысле представляет собой установление истинности утверждений сторон перед компетентным судом в предписанной законом форме (Васьковский- Учебник гражданского процесса). «Судебное доказывание может привести к верному знанию тогда, когда оно проведено в полном соответствии с предписаниями гражданского и арбитражного процессуального права, нормы которых учитывают объективные законы логики, закономерности познавательного процесса и обеспечивают точность полученных судом выводов» (8.Треушников- «Судебные доказательства)».

е. верное знание о фрагментах действительности, имеющих правовое значение. Цель доказывания — установить, что утверждение тяжущегося истинно, — писал Е.В. Васьковский. Доказывание в процессуальном смысле представляет собой установление истинности утверждений сторон перед компетентным судом в предписанной законом форме (Васьковский- Учебник гражданского процесса). «Судебное доказывание может привести к верному знанию тогда, когда оно проведено в полном соответствии с предписаниями гражданского и арбитражного процессуального права, нормы которых учитывают объективные законы логики, закономерности познавательного процесса и обеспечивают точность полученных судом выводов» (8.Треушников- «Судебные доказательства)».

В связи с рассмотрением принципа допустимости и цели доказывания возникает логически закономерный вопрос: не является ли отступлением от цели достижения истины исключение самим же процессуальным законом и санкциями норм гражданского права отдельных доказательств из процесса? В юридической литературе высказаны противоположные точки зрения по данной проблеме.

Одни авторы (К.С. Юдельсон, П.В. Логинов, Н.Д. Лордкипанидзе, А.Г. Калпин) высказали мнение, что допустимость доказательств полностью соответствует требованию отыскания истины по гражданским делам. Например, А.Г. Калпин писал, что «нельзя признать правильным мнение о наличии в советском гражданском процессе коллизии между принципом объективной истины и правилом допустимости доказательств.

Другие авторы (М.А. Гурвич, С.В. Курылев, М.Г. Авдюков, А.Т. Боннер) считали, что в отдельных случаях допустимость доказательств затрудняет установление истины по делу. Так, С.В. Курылев писал: «Законодательные запреты пользоваться в отдельных случаях при доказывании свидетельскими показаниями, — писал С.В. Курылев, — являются изъятиями из принципа объективной истины, поэтому усложняют задачу суда при рассмотрении соответствующих дел».

«Существенный вопрос в области применения принципа объективной истины, — отмечал проф. М.А. Гурвич, — возникает в связи с правилом допустимости доказательств, в силу которого некоторые юридические факты согласно закону могут в случае спора доказываться только определенными видами доказательств. При применении этого правила может легко оказаться, что тот или иной факт в действительности произошел, но ввиду отсутствия в конкретном случае доказательства определенного вида… этот факт должен быть в случае спора судом отвергнут. Тем самым получается противоречие между действительностью и ее судебным подтверждением».

При применении этого правила может легко оказаться, что тот или иной факт в действительности произошел, но ввиду отсутствия в конкретном случае доказательства определенного вида… этот факт должен быть в случае спора судом отвергнут. Тем самым получается противоречие между действительностью и ее судебным подтверждением».

Вместе с тем М.А. Гурвич считал, что угрозой отказа в судебной защите не оформленных надлежащим образом юридических действий достигается такое их в массовом масштабе оформление, при котором отказ в защите прав за недоказанностью допустимым доказательством становится величиной, не подлежащей учету. Торжествует принцип объективной истины, а не исключительные по значению ничтожные по количеству отступления от него. (9.Треушников- «Судебные доказательства»).

В своем труде «Судебные доказательства» М.К. Треушников предложил дифферинцировать ответ на этот вопрос в зависимости от «позитивного» и «негативного» содержания правила допустимости. «Правила допустимости с отрицательным «негативным» содержанием, включающие запрет ссылаться на свидетельские показания в случае спора и являющиеся санкциями за нарушение формы сделок в их правовом назначении также не противоречат целям судебного назначения. Эти правила (санкции) направлены к тому, чтобы участники правовых отношений закрепляли правовую информацию в неизменном виде, устойчиво и в расчете на ее сохранение длительное время» (10.Треушников- Судебные доказательства).

Эти правила (санкции) направлены к тому, чтобы участники правовых отношений закрепляли правовую информацию в неизменном виде, устойчиво и в расчете на ее сохранение длительное время» (10.Треушников- Судебные доказательства).

Автор данной статьи считает, что в целом правило допустимости не противоречит цели доказывания — установлению действительных обстоятельств дела. Однако от законодателя в данной области требуется особая внимательность, потому что исключение определенного доказательства может привести к невозможности защиты нарушенных прав. Такое исключение должно быть обосновано, в том числе, с точки зрения устойчивости и стабильности отношений.

3. Разрешение коллизии.

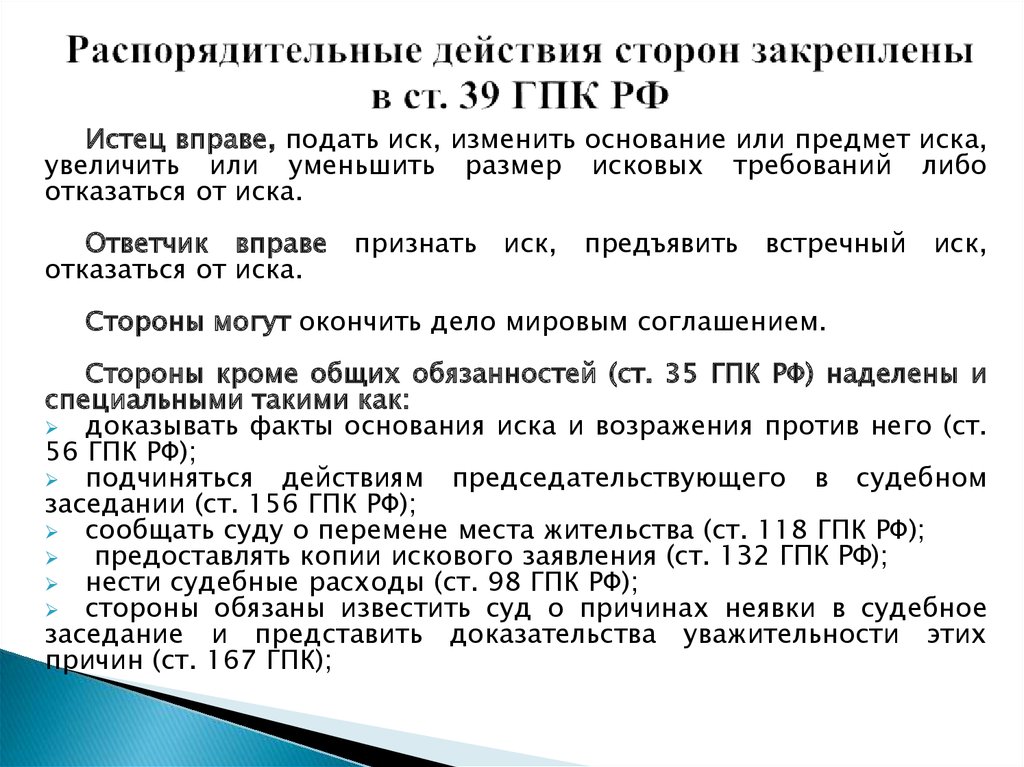

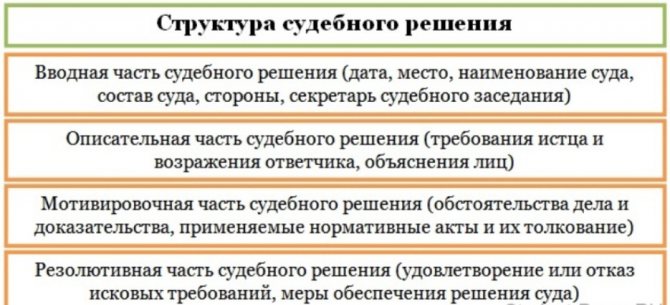

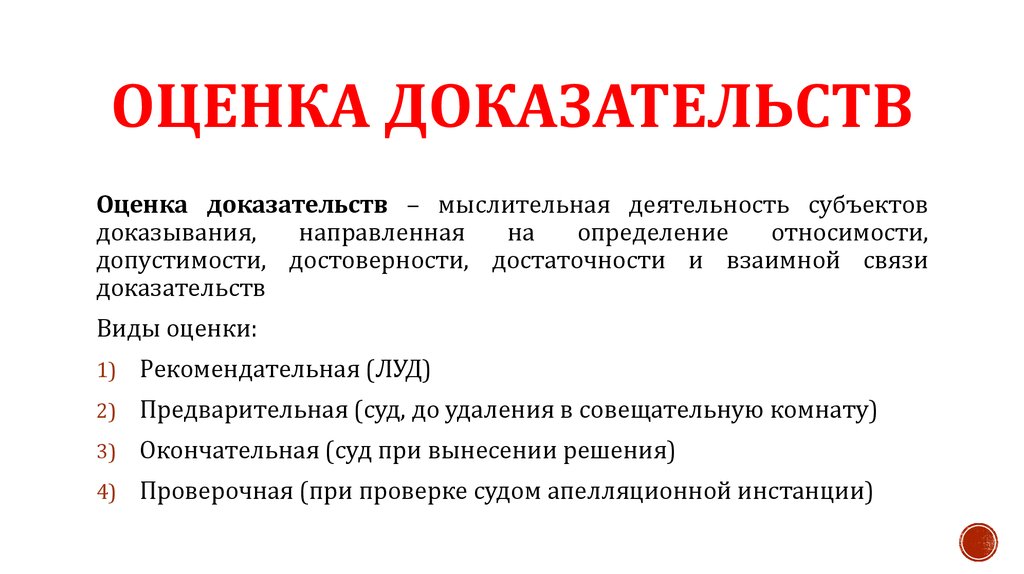

3.1. В содержание оценки каждого отдельного доказательства входит разрешение вопросов: а) об источнике доказательства (средстве доказывания), б) об относимости и допустимости доказательства; в) о достоверности доказательства. Автору данной статьи представляется, что п. 32 Пленума ВС РФ фактически установил дискреционное полномочие суда по оценке допустимости доказательства по внутреннему убеждению. Между тем, суд вправе оценивать только достоверность доказательства: «верить ли ему или нет» (отсюда вытекает понятие «внутреннее убеждение»). Относимость и допустимость доказательств определяются на основании императивно установленных правил, установленных в процессуальном и материальном праве. Следовательно, данные категории не могут быть оценочными.

32 Пленума ВС РФ фактически установил дискреционное полномочие суда по оценке допустимости доказательства по внутреннему убеждению. Между тем, суд вправе оценивать только достоверность доказательства: «верить ли ему или нет» (отсюда вытекает понятие «внутреннее убеждение»). Относимость и допустимость доказательств определяются на основании императивно установленных правил, установленных в процессуальном и материальном праве. Следовательно, данные категории не могут быть оценочными.

3.2. Также «формальным» аргументом в пользу приоритета абз.5 п.11 ст.12 Закона об ОСАГО над п.32 Пленума по ОСАГО является тот факт, что постановления Пленума Верховного суда являются только разъяснениями судебной практики (ст.126 Конституции РФ). Закон, конечно же, находится намного выше с точки зрения иерархии источников права (хотя, несомненно, разъяснения играют давно уже огромную роль в российской правовой системе). В случае противоречия между положением закона и разъяснением Пленума, суд должен руководствоваться первым.

3.3. Возвращаясь к вопросу о наличии противоречия между правилом допустимости и целью доказывания, автор считает, что в рассматриваемом случае запрет использования в качестве доказательства результатов самостоятельно проведенной экспертизы без предоставления транспортного средства на осмотр страховщику, более чем обоснован. Во-первых, Закон об ОСАГО очень четко регламентирует порядок оценки ущерба транспортного средства после ДТП: страхователь обязан предоставить на осмотр транспортное средство страхователю. Во-вторых, отношения автострахования являются давно сложившимися на рынке; порядок действий, который необходимо совершить, одинаков для всех страховых организаций и потребителей услуг. Более того, страхователи обязаны ознакомиться с правилами страхования и действовать в точном соответствии с ними. В третьих, если посмотреть на опыт европейского страхового дела, то можно увидеть, что там уровень автоматизированности действий в автостраховании намного выше чем в России. Представляется, что разрешая страхователям отступать от федеральной процедуры в области автострахования, п.32 Пленума по ОСАГО снижает перспективы развития страхового бизнеса в сторону автоматизированности и предсказуемости.

Представляется, что разрешая страхователям отступать от федеральной процедуры в области автострахования, п.32 Пленума по ОСАГО снижает перспективы развития страхового бизнеса в сторону автоматизированности и предсказуемости.

Таким образом, основываясь на вышеприведенных аргументах, п.32 Пленума об ОСАГО не может содержать дискреционное полномочие суда по оценке допустимости доказательства.

· Список литературы:

1.Фокина М.А. Механизм гражданского процессуального доказывания;

2. Клейман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе;

3.Законодательство. Право для бизнеса. №11/2008- Некоторые теоретические и практические проблемы допустимости доказательств. В.В. Молчанов. С.13-27.

4. Законодательство. Право для бизнеса. №1/2006 В.В. Молчанов стр.61-71.

5.Треушников- Доказательства и доказывание;

6. Сахнова Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам, 1997;

7. Треушников. Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе;

Относимость и допустимость доказательств в гражданском процессе;

8. И.В.Решетникова- Доказывание в гражданском процессе;

9. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел;

10. Резниченко И.М. О принципе объективной истины в советском гражданском судопроизводстве;

11. Калпин А.Г. Письменные доказательства в судебной практике по гражданским делам;

12. Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств, 1964. М;

13. Барашков С.А. Достоверность и вероятность в советском гражданском процессе. 1986;

14. Барашков С.А. Достоверность и вероятность и судебное доказывание в с.г.п. 1985;

15. Треушников М. Относимость и допустимость судебных доказательств в гражданском процессе. 1981.

Юридическая сила доказательств, полученных с нарушением закона

Автор: Казаков Дмитрий Борисович

Рубрика: Юриспруденция

Опубликовано в

Молодой учёный

№44 (439) ноябрь 2022 г.

Дата публикации: 04.11.2022 2022-11-04

Статья просмотрена: 34 раза

Скачать электронную версию

Скачать Часть 2 (pdf)

Библиографическое описание:Казаков, Д. Б. Юридическая сила доказательств, полученных с нарушением закона / Д. Б. Казаков. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 44 (439). — С. 126-128. — URL: https://moluch.ru/archive/439/95963/ (дата обращения: 09.03.2023).

В статье автор рассматривает вопрос о юридической силы доказательств, полученных с нарушением закона, в гражданском процессе.

Ключевые слова: допустимость доказательств, юридическая сила доказательств, судебное доказательство, стандарты доказывания.

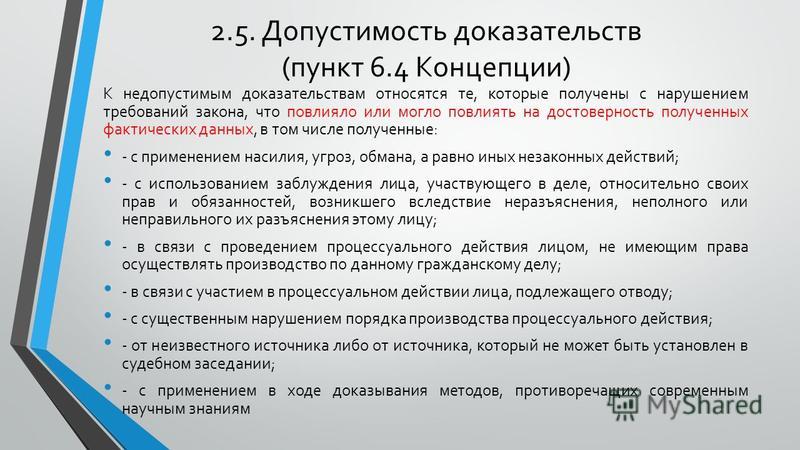

Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. [1] Развивая данные положения Конституции, законодатель воспроизвел аналогичные нормы в действующих процессуальных кодексах.

В Гражданском процессуальном кодексе данное положение реализовано в форме своего рода фикции, которая лишает юридической силы доказательство, полученное с нарушением закона. Так, в силу ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ [2] доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда.

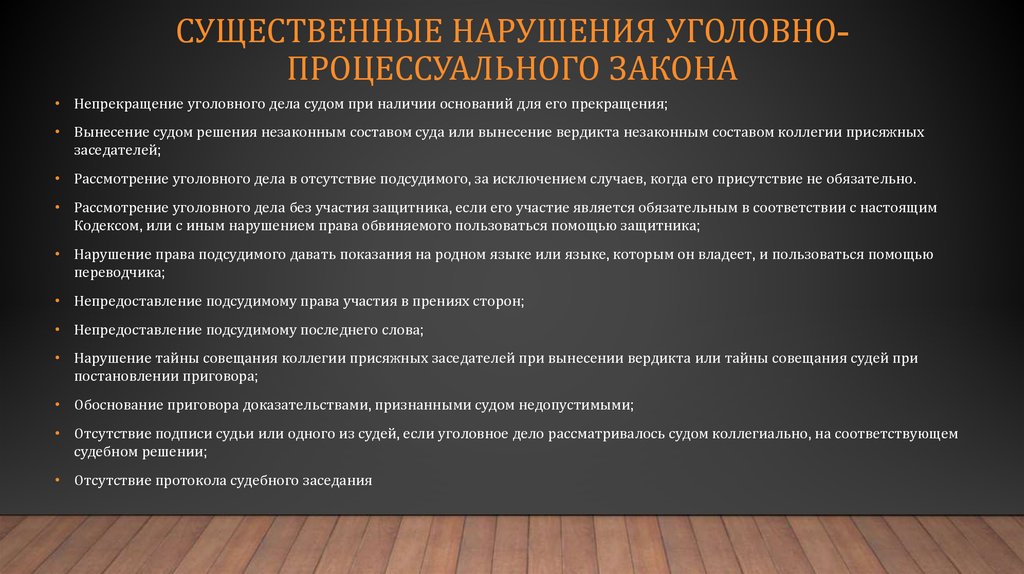

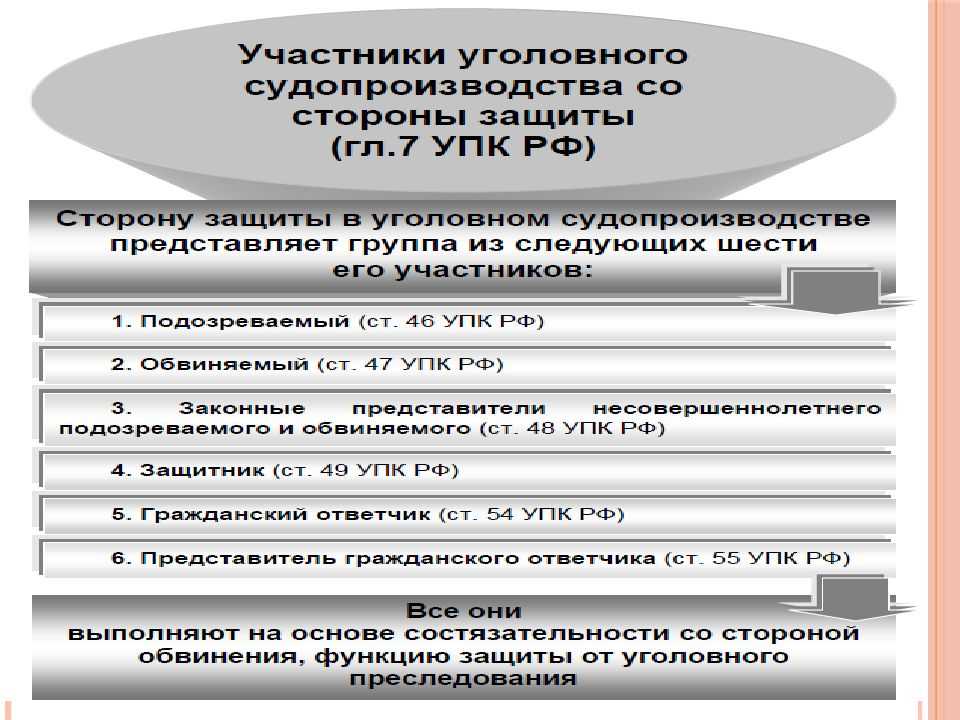

В отличии от ч. 2 ст. 56, ст. 60 ГПК РФ ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее по тексту — УПК РФ), [3] более детально раскрывает понятие допустимости доказательства и излагается с точки зрения описания недопустимого доказательства. Так, положения указанной статьи прямо связывают недопустимость доказательств, которые были получены с нарушением порядка предусмотренного УПК РФ. Кроме того, приводится несколько прямо сформулированных модели, которые расцениваются как недопустимые доказательства.

Так, положения указанной статьи прямо связывают недопустимость доказательств, которые были получены с нарушением порядка предусмотренного УПК РФ. Кроме того, приводится несколько прямо сформулированных модели, которые расцениваются как недопустимые доказательства.

Абстрактная форма изложения нормы, которая применяется в гражданском судопроизводстве, не помешала сложиться практике, которая пришла к тому, что данное положение применяется в случае нарушения положений любого закона, в котором содержатся какие-либо ограничение на получение информации и (или) способ ее получения. Аналогичная норма содержится в ст. 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (далее по тексту -АПК РФ). [4]

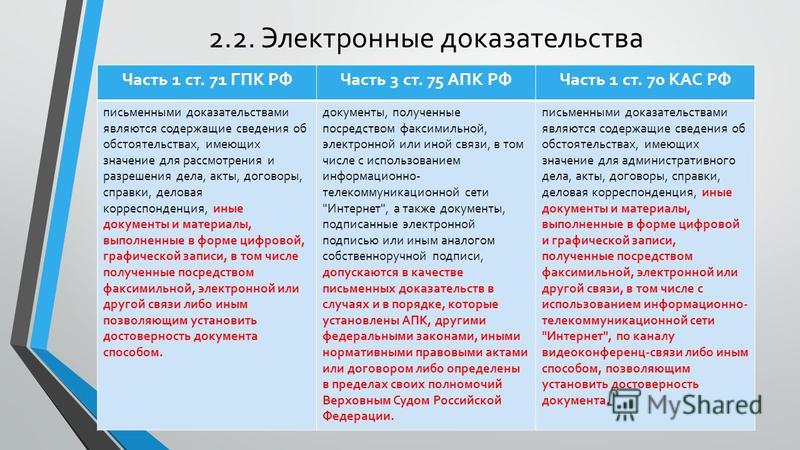

В нормах ГПК РФ (ст. 60) и АПК РФ (ст. 68) содержится единообразное понимание понятия допустимости доказательства. Так, если обстоятельства дела по закону должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, то они не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

На первый взгляд такое установление закона видится логичным и справедливым, ведь доказательства, полученные незаконным путем, являются порочными и могут содержать искаженные сведения об устанавливаемых фактах, в связи с чем они, и лишены юридической силы.

Можно считать общепризнанным понимание судебного доказательства как единство формы и содержания. [5] Это означает, что судебное доказательство становится таковым, когда сведения о факте имеют связь с искомым фактом, получены из источников, предусмотренных законом, и получены в порядке, установленном законом, а также соответствуют требованиям допустимости и достоверности.

Основная цель доказывания — это установление фактических обстоятельств дела. Для реализации поставленной цели необходимо всесторонне и полностью исследовать и оценить доказательства.

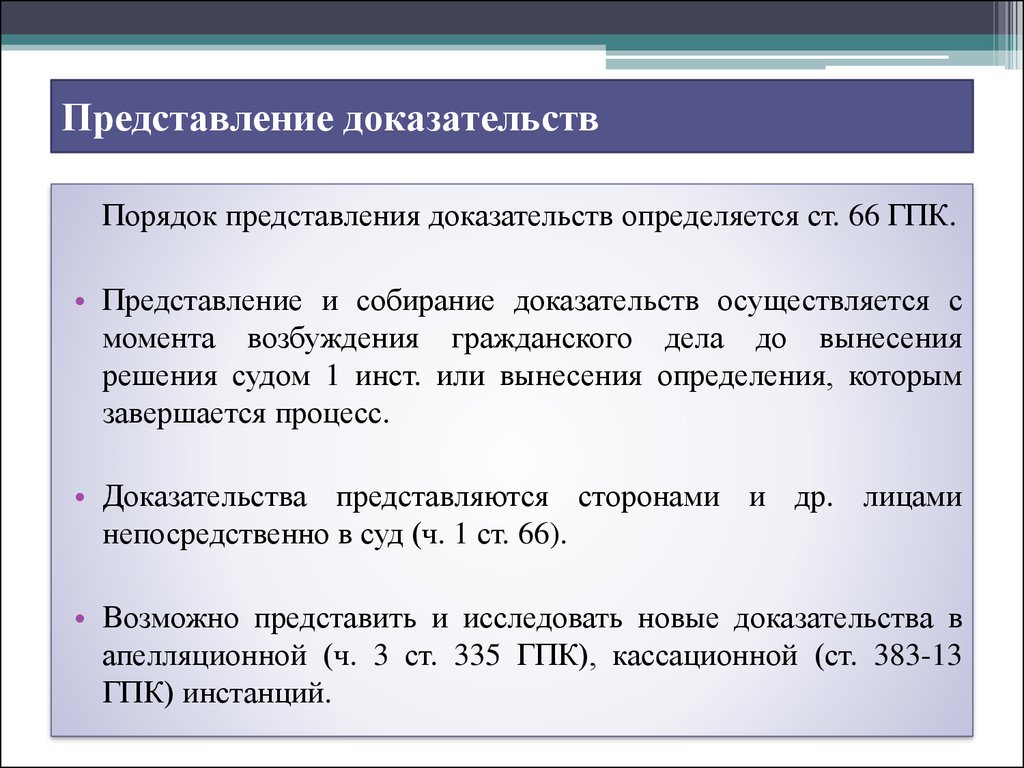

Кроме того, действующее гражданское процессуальное законодательство предусматривает процедуру обеспечения доказательств. Так, согласно ст. 64 ГПК РФ [2] лица, участвующие в деле, при наличии оснований опасаться, что представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств. В соответствии со ст. 66 ГПК РФ обеспечение доказательств производится судьей по правилам, установленным ГПК РФ.

Проведя анализ указанных норм, мы делаем вывод, что под утратой доказательств следует понимать как возможное искажение сведений, которые содержатся средствах доказывания, так и полную их утрату. Кроме того, утрате могут быть подвержены сами источники информации, как в результате их физического исчезновение, так и утрата ими их процессуальной формы (нарушение закона при их получении). Следует отметить, что различные формы влияния на содержания доказательств зависят от вида доказательства. Например, отдаленность момента исследования показания от момента их восприятия оказывает негативное влияние на достоверность свидетельских показаний. На основе нашего анализа мы делаем вывод, что основной целью, которую преследует законодатель, формулируя различные процедуры сбора, исследования и оценки доказательств, является гарантия защиты от искажения, изменения или полной утраты сведений о факте, а не самого источника информации. Защита источника является производной целью от основной.

Кроме того, утрате могут быть подвержены сами источники информации, как в результате их физического исчезновение, так и утрата ими их процессуальной формы (нарушение закона при их получении). Следует отметить, что различные формы влияния на содержания доказательств зависят от вида доказательства. Например, отдаленность момента исследования показания от момента их восприятия оказывает негативное влияние на достоверность свидетельских показаний. На основе нашего анализа мы делаем вывод, что основной целью, которую преследует законодатель, формулируя различные процедуры сбора, исследования и оценки доказательств, является гарантия защиты от искажения, изменения или полной утраты сведений о факте, а не самого источника информации. Защита источника является производной целью от основной.

Учитывая вышеизложенное, может показаться излишним широкое толкование положений ч. 2 ст. 55, ст. 60 ГПК РФ, согласно которому любое нарушение закона при получении того или иного доказательства, влечет утрату им юридической силы. [5] Тогда как, нарушение закона не всегда влечет искажение сведений о юридическом факте. Вместе с тем в определенных случаях такое доказательство может стать единственным источником сведений, с помощью которого можно достоверно установить обстоятельства дела и разрешить спор по существу.

[5] Тогда как, нарушение закона не всегда влечет искажение сведений о юридическом факте. Вместе с тем в определенных случаях такое доказательство может стать единственным источником сведений, с помощью которого можно достоверно установить обстоятельства дела и разрешить спор по существу.

Постановка данного вопроса интересна в контексте соотношения презумпции добросовестности и злоупотребления правом. Вполне может возникнуть ситуация, когда одна из сторон не сможет доказать обстоятельства, на которые она ссылается, в силу того что противоположная сторона пользуется режимом охраны информации (например, персональные данные). В таком случае можно говорить о злоупотреблении правом со стороны последней и в качестве санкции отказать ей в защите информации.

При решении данной проблемы можно пойти двумя способами. Можно разработать критерии допустимости того или иного доказательства, полученного с нарушением закона, и исходить из того, какое именно влияние на сведения, содержащиеся в доказательстве, оказало или могло оказать нарушение закона при его получении. Тогда будет поощряться противозаконное поведение.

Тогда будет поощряться противозаконное поведение.

Второй вариант решения данной проблемы мы видим в выработке специальных средств законного получения информации ограниченного доступа. В приведенном выше примере мы указываем на злоупотребление правом со стороны лица, пользующегося режимом охраны информации, на основе факта злоупотребления должны применяться средства для получения информации или же презумпция доказанности факта, в случае их утраты. При этом, необходимо определить критерии, согласно которым у суда возникнет основание для применения средств. Это непосредственно отсылает нас к вопросу стандартов доказывания, которые в настоящее время вырабатываются судебной практикой. [7]

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения справедливости и принципа объективной истины можно прийти к выводу, что необходимо выработать критерии допустимости доказательств, которые получены с нарушением закона. Вместе с тем мы полагает необходимым вырабатывать специальные средства, которые позволят получать необходимые сведения законным путем.

Литература:

- Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СПС «Консультант плюс».

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СПС «Консультант плюс».

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СПС «Консультант плюс».

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // СПС «Консультант плюс».

- Треушников, М. К. Судебные доказательства. 5-е изд., доп. М.: Издательский Дом «Городец», 2021. — 304 с.

- Молчанов, В.

В. Некоторые теоретические и практические проблемы допустимости доказательств // Журнал Законодательство. 2008. № 11. с. 13–27.

В. Некоторые теоретические и практические проблемы допустимости доказательств // Журнал Законодательство. 2008. № 11. с. 13–27. - Карапетов, А.Г., Косарев, А. С. Стандарты доказывания: аналитическое и эмпирическое исследование // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. Приложение к Ежемесячному журналу. 2019. № 5. Специальный выпуск. С. 3–96.

Основные термины (генерируются автоматически): РФ, доказательство, юридическая сила, нарушение, Российская Федерация, стандарт доказывания, судебное доказательство, Гражданский процессуальный кодекс, допустимость доказательства, юридическая сила доказательств.

Ключевые слова

допустимость доказательств, юридическая сила доказательств, судебное доказательство, стандарты доказываниядопустимость доказательств, юридическая сила доказательств, судебное доказательство, стандарты доказывания

Похожие статьи

Соотношение принципа объективной истины и

юридической. ..

..…и юридической силы доказательств, полученных с нарушением закона / Д. Б. Казаков.

объективной истины с институт допустимости доказательств в гражданском процессе.

[6, с. 44–47] Новая редакция статей предоставила суду право истребовать доказательства

ст. 54 ГПК РСФСР (ст. 60 ГПК РФ) это привело к расширению понятия допустимости доказательств.

Электронные

доказательства в гражданском процессе…доказательств в ст. 71 ГПК РФ (а также в статьях КАС РФ и АПК РФ), к которым теперь

6. Рыжов К. Б. Принцип свободной оценки доказательств и его реализация в гражданском

Допустимость использования электронных документов в качестве доказательства в

Лебедева Н. Н. -Электронный документ как доказательство в российском процессуальном.

Н. -Электронный документ как доказательство в российском процессуальном.

Институт раскрытия

доказательств в гражданском процессе Ключевые слова: раскрытие доказательств, гражданский процесс, доказательство, судебное доказывание, судебное разбирательство.

Однако, законодатель в 2018 году внес ясность в понимание раскрытия доказательств как отдельного процесса доказывания.

Понятие и значение

допустимости доказательств в уголовном…Ключевые слова: доказательства, доказывание, свойства доказательств, допустимость доказательств

В силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ [2] в качестве доказательств выступают сведения, на

1 ст. 74 УПК РФ [2] в качестве доказательств выступают сведения, на

В ст. 74 УПК РФ закреплены свойства, характерные для доказательств в виде фактических данных

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от…

Допустимость доказательств в уголовном судопроизводствеС целью проведения объективного судебного разбирательства по уголовным делам и для принятия законного и обоснованного судебного решения существует требование о допустимости, полученных в ходе процессуальных действий доказательств.

Принятие дополнительных (новых)

доказательств судом второй…В действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — ГПК РФ)

Дополнительные (новые) доказательства исследуются в порядке, установленном главой 6

В соответствии с частью 1 статьи 327. 1 Гражданского процессуального кодекса

1 Гражданского процессуального кодекса

В нарушение требований статьи 327 ГПК РФ новые доказательства по делу были приняты и…

Последствия непредставления

доказательств в гражданском… Ключевые слова: представление доказательств, гражданское судопроизводство, санкции.

вещественное доказательство, доказательство, РФ, судебное заседание, суд, дело, АПК РФ

Это правило устанавливается статьей 56 ГПК РФ и дублируется в статье 65 АПК РФ.

Собирание доказательств в пассивной форме реализуется через заявление перед судом…

Освобождение от

доказывания в гражданском судопроизводствеК. Малышев считает, что предметом доказательства являются спорные юридические факты, а

Малышев считает, что предметом доказательства являются спорные юридические факты, а

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — ГПК РФ)

Понятие «объект доказывания» даже не упоминается ни в Гражданском процессуальном кодексе

Однако согласно ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской…

Определение

гражданского процессуального доказывания как…Окончательно формирует предмет доказывания – суд (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ).

Некоторые правоведы выделяют еще такой элемент доказывания как выявление [14, с. 142].

142].

3. Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе.

15. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П. А. Лупинская.

Проблемы

допустимости электронных документов как…Одним из условий допустимости фактических данных в качестве доказательств является

2) в силу присущего российскому судебному процессу принципа свободной оценки

2) исключение норм о досудебном обеспечении доказательств из ГПК РФ является вполне

Российская газета. 13 марта 1993. 2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября…

Похожие статьи

Соотношение принципа объективной истины и

юридической. ..

..…и юридической силы доказательств, полученных с нарушением закона / Д. Б. Казаков.

объективной истины с институт допустимости доказательств в гражданском процессе.

[6, с. 44–47] Новая редакция статей предоставила суду право истребовать доказательства

ст. 54 ГПК РСФСР (ст. 60 ГПК РФ) это привело к расширению понятия допустимости доказательств.

Электронные

доказательства в гражданском процессе…доказательств в ст. 71 ГПК РФ (а также в статьях КАС РФ и АПК РФ), к которым теперь

6. Рыжов К. Б. Принцип свободной оценки доказательств и его реализация в гражданском

Допустимость использования электронных документов в качестве доказательства в

Лебедева Н. Н. -Электронный документ как доказательство в российском процессуальном.

Н. -Электронный документ как доказательство в российском процессуальном.

Институт раскрытия

доказательств в гражданском процессе Ключевые слова: раскрытие доказательств, гражданский процесс, доказательство, судебное доказывание, судебное разбирательство.

Однако, законодатель в 2018 году внес ясность в понимание раскрытия доказательств как отдельного процесса доказывания.

Понятие и значение

допустимости доказательств в уголовном…Ключевые слова: доказательства, доказывание, свойства доказательств, допустимость доказательств

В силу ч. 1 ст. 74 УПК РФ [2] в качестве доказательств выступают сведения, на

1 ст. 74 УПК РФ [2] в качестве доказательств выступают сведения, на

В ст. 74 УПК РФ закреплены свойства, характерные для доказательств в виде фактических данных

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от…

Допустимость доказательств в уголовном судопроизводствеС целью проведения объективного судебного разбирательства по уголовным делам и для принятия законного и обоснованного судебного решения существует требование о допустимости, полученных в ходе процессуальных действий доказательств.

Принятие дополнительных (новых)

доказательств судом второй…В действующем Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее — ГПК РФ)

Дополнительные (новые) доказательства исследуются в порядке, установленном главой 6

В соответствии с частью 1 статьи 327. 1 Гражданского процессуального кодекса

1 Гражданского процессуального кодекса

В нарушение требований статьи 327 ГПК РФ новые доказательства по делу были приняты и…

Последствия непредставления

доказательств в гражданском… Ключевые слова: представление доказательств, гражданское судопроизводство, санкции.

вещественное доказательство, доказательство, РФ, судебное заседание, суд, дело, АПК РФ

Это правило устанавливается статьей 56 ГПК РФ и дублируется в статье 65 АПК РФ.

Собирание доказательств в пассивной форме реализуется через заявление перед судом…

Освобождение от

доказывания в гражданском судопроизводствеК. Малышев считает, что предметом доказательства являются спорные юридические факты, а

Малышев считает, что предметом доказательства являются спорные юридические факты, а

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее — ГПК РФ)

Понятие «объект доказывания» даже не упоминается ни в Гражданском процессуальном кодексе

Однако согласно ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской…

Определение

гражданского процессуального доказывания как…Окончательно формирует предмет доказывания – суд (ч. 2 ст. 56 ГПК РФ).

Некоторые правоведы выделяют еще такой элемент доказывания как выявление [14, с. 142].

142].

3. Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном процессе.

15. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Отв. ред. П. А. Лупинская.

Проблемы

допустимости электронных документов как…Одним из условий допустимости фактических данных в качестве доказательств является

2) в силу присущего российскому судебному процессу принципа свободной оценки

2) исключение норм о досудебном обеспечении доказательств из ГПК РФ является вполне

Российская газета. 13 марта 1993. 2. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября…

Судебный секретарь округа Дейн

Календарь: список дел, запланированных для слушания в суде.

Capias (kayp’-ee-us): Особый тип ордера, который выдается судом, когда ребенок/подросток/родитель пропускает судебное заседание. Капиас приказывает правоохранительным органам задержать ребенка / подростка / родителя и вернуть их в суд.

Преступление, караемое смертной казнью. В Висконсине нет смертной казни.

Подпись: Заголовок юридического документа со списком сторон, суда, номера дела и сопутствующей информацией.

Прецедентное право: право, установленное предыдущими решениями апелляционных судов, в частности Верховного суда и Апелляционного суда.

Причина: судебный иск, судебный процесс или иск. Любой вопрос, гражданский или уголовный, рассматриваемый или оспариваемый в суде.

Предостережение (kav’-ee-aht): предупреждение; нота предостережения.

CCAP: Объединенная программа автоматизации судов. Электронная онлайн-база данных о делах окружного суда штата Висконсин.

CCB: здание City-County Building, также известное как здание суда округа Дейн, расположенное по адресу 210 Martin Luther King Jr. Blvd, Madison, WI 53703.

Blvd, Madison, WI 53703.

Свидетельство о расторжении брака или аннулировании: форма, подаваемая секретарю окружного суда до развода для передачи в Государственное бюро статистики актов гражданского состояния с краткими сведениями о браке сторон и разводе или аннулировании. Также известна как форма «Статистика естественного движения населения».

Сертификат готовности: Форма, выданная Комиссаром суда по семейным делам в делах о разводе или раздельном проживании, уведомляющая судью о спорных вопросах и о том, что дело готово к слушанию судьей.

Сертификация: 1. Письменное свидетельство. 2. Авторизованная декларация, подтверждающая, что инструмент является точной и правильной копией оригинала.

Certiorari (ser-shee-a-rair’-ee): Буквально «быть более информированным». Процедурный метод, позволяющий заставить апелляционный суд пересмотреть решение суда низшей инстанции или попросить суд пересмотреть решение государственного чиновника. Этот пересмотр не является повторным судебным разбирательством, а скорее просит суд, рассматривающий дело, рассмотреть только протокол более раннего решения, чтобы убедиться, что этот протокол оправдывает принятое решение. Проигравший дело часто просит апелляционный суд выдать «приказ об истребовании дела», который предписывает нижестоящему суду передать протокол дела в апелляционный суд и удостоверить его точность и полноту. Если апелляционный суд выдает судебный приказ об истребовании дела, он соглашается принять апелляцию. Это часто называют «выдачей сертификата».

Проигравший дело часто просит апелляционный суд выдать «приказ об истребовании дела», который предписывает нижестоящему суду передать протокол дела в апелляционный суд и удостоверить его точность и полноту. Если апелляционный суд выдает судебный приказ об истребовании дела, он соглашается принять апелляцию. Это часто называют «выдачей сертификата».

CF: это обозначение в номере дела означает, что дело возбуждено по уголовному делу. Например, дело окружного суда округа Дейн №. 04 CF 0021 — это 21-е дело о тяжких преступлениях, возбужденное в округе Дейн в 2004 году.

Возражение по причине: Возражение против назначения конкретного присяжного по заявленной причине (обычно предвзятость или предубеждение в пользу или против одной из сторон в судебном процессе). Судья имеет право отклонить вызов. Это отличается от «безапелляционного вызова».

Палаты: Личный кабинет судьи. Слушание в камерах проходит в кабинете судьи и может быть открытым или закрытым для публики.

Изменение места проведения: перенос иска, начатого в одной юрисдикции, в другую юрисдикцию.

Обвинение или подсчет: Каждое конкретное обвинение против подсудимого.

Обвинение присяжным: Инструкции судьи присяжным в отношении закона, применимого к фактам рассматриваемого дела.

Главный судья: председательствующий или административный судья в суде.

Алименты: Платежи по решению суда на содержание ребенка. Платежи не подлежат налогообложению для плательщика и не облагаются налогом для получателя. В каждом округе есть свое агентство поддержки детей. Агентство поддержки детей округа Дейн находится в комнате 106 здания суда округа Дейн.

CHIPS: (Ребенок, нуждающийся в защите или услугах) Разбирательство в суде по делам несовершеннолетних в отношении любого лица в возрасте до 18 лет по неуголовным причинам, включая жестокое обращение, пренебрежение и оставление без присмотра.

ЦИБ: Криминальное информационное бюро

Окружной суд: суд, уполномоченный рассматривать любое гражданское или уголовное дело в округе Дейн.

Косвенные доказательства: Доказательства, которые косвенно предполагают, что определенный факт верен.

Ссылка: 1. Ссылка на источник юридических полномочий. 2. Указание явиться в суд, например, когда ответчика вызывают в суд, а не арестовывают.

Гражданские иски: неуголовные дела, возбужденные путем подачи повестки и жалобы, в которых одно частное лицо или компания предъявляют иск другому для защиты, обеспечения соблюдения или возмещения личных или гражданских прав. Примерами гражданских дел являются небольшие претензии, нарушение договора или разводы.

Гражданский процесс: Правила и процесс рассмотрения и обжалования гражданского дела, включая подготовку к судебному разбирательству, правила доказывания и проведения судебного разбирательства, а также процедуру рассмотрения апелляций.

Коллективный иск: Иск, поданный одним или несколькими лицами от имени более крупной группы на основании одних и тех же требований и с целью получения идентичной судебной защиты.

Четкие, удовлетворительные и убедительные доказательства: Стандарт доказывания, обычно называемый «средним» бременем доказывания, требуемым в определенных типах дел. Он регулирует количество доказательств, которые должны быть представлены для того, чтобы истец выиграл дело.

Он регулирует количество доказательств, которые должны быть представлены для того, чтобы истец выиграл дело.

Помилование или исполнительное помилование: акт милости или милосердия со стороны президента или губернатора для облегчения последствий преступного деяния, обвинения или осуждения. Оно может принимать форму «замены наказания» или «помилования».

Секретарь: административный сотрудник суда. Одна из обязанностей секретаря суда включает ведение протокола во время судебного разбирательства.

Заключительный аргумент или заключительное заявление: убедительная речь, резюмирующая факты и законность дела, высказанная противными сторонами в конце судебного разбирательства. Этот аргумент является комментарием к доказательствам, представленным в суде, но сам по себе не является доказательством.

CM: Обозначение дела, основанного на предполагаемом уголовном правонарушении.

Кодицил (коди-сил): поправка или изменение завещания.

Обязательство: Отправка человека в тюрьму, психиатрическую лечебницу или исправительное учреждение по решению суда.

Общее право: Право, действие которого основано исключительно на обычаях и обычаях или решениях и постановлениях судов, а не законодательных актах. Общее право возникает благодаря практике судов, рассматривающих и пытающихся следовать решениям предыдущих судов в аналогичных обстоятельствах.

Замена: Сокращение срока наказания со смертной казни до пожизненного заключения.

Сравнительная небрежность: Юридическая доктрина, в соответствии с которой действия противоборствующих сторон сравниваются для определения ответственности каждой стороны перед другой, возлагая ответственность только на свою долю вины. См. также «содействующая небрежность».

Компетенция: 1. В доказательственном праве наличие тех характеристик, которые делают свидетеля юридически годным и квалифицированным для дачи показаний. 2. Может также относиться к способности стороны участвовать в судебном разбирательстве или к ее отсутствию. См. также «процедуры о компетенции».

Процедура проверки дееспособности: слушания, проводимые для определения умственных способностей человека. В уголовном контексте для определения дееспособности предстать перед судом или быть вынесенным приговором или для определения того, был ли обвиняемый вменяемым в момент совершения преступления.

В уголовном контексте для определения дееспособности предстать перед судом или быть вынесенным приговором или для определения того, был ли обвиняемый вменяемым в момент совершения преступления.

Истец: Сторона, которая жалуется или предъявляет иск; тот, кто обращается в суд для правовой защиты. Также называется истцом. Другая сторона является «ответчиком» или «ответчиком».

Жалоба: 1. Юридический документ вместе с повесткой, с которого обычно начинается гражданский иск. В нем излагаются факты и определяются действия, которые суд должен предпринять. 2. Формальное письменное обвинение лица в совершении уголовного преступления.

Примирение: форма разрешения споров, при которой стороны передают свой спор нейтральной третьей стороне, которая помогает снизить напряженность, улучшить общение и изучить возможные решения. Примирение похоже на посредничество, но может быть менее формальным.

Заключение по закону: Окончательное решение судьи по вопросу права, поднятому на судебном заседании или судебном разбирательстве, в отличие от установления фактов. Заключение закона может быть основано на установлении факта, но это разные вопросы.

Заключение закона может быть основано на установлении факта, но это разные вопросы.

Параллельные приговоры: приговоры за более чем одно преступление, которые должны отбываться одновременно, а не один за другим. См. также «кумулятивные предложения».

Осуждение: юридический процесс, посредством которого правительство изымает частную землю для общественного пользования, выплачивая владельцам справедливую цену.

Последовательные приговоры: последовательные приговоры, один из которых начинается по истечении срока действия другого, вынесенные лицу, осужденному за два или более нарушений.

Постановление о согласии: в деле несовершеннолетнего соглашение, выработанное на досудебном слушании, позволяет избежать окончательного слушания по распоряжению.

Опекунство: юридическое право, предоставленное лицу управлять имуществом и финансовыми делами лица, которое считается неспособным делать это для себя. (См. также «опеку». У опекунов несколько меньшая ответственность, чем у опекунов. )

)

Неуважение к суду: Умышленное неповиновение приказу судьи или официальному распоряжению суда. Может быть приговорен к тюремному заключению или штрафу.

Оспариваемый развод: развод, в котором судья должен решить один или несколько вопросов, поскольку стороны не могут прийти к соглашению.

Продолжение: Отсрочка судебного разбирательства на более позднюю дату.

Контракт: Имеющее силу соглашение между двумя или более компетентными сторонами, заключенное в устной или письменной форме.

Сопутствующая небрежность: юридическая доктрина, согласно которой, если истец в гражданском иске о небрежности также проявил небрежность, он или она не может взыскать с ответчика убытки за халатность ответчика. Большинство юрисдикций отказались от доктрины соучастия в небрежности в пользу «сравнительной небрежности».

Осуждение: Признание виновным подсудимого.

Состав преступления (kor-pus da-lik’-tee): Буквально «состав преступления». Объективные доказательства совершения преступления. Иногда это относится к телу жертвы убийства или к обуглившемуся корпусу сгоревшего дома, но этот термин имеет более широкое значение. Чтобы государство могло представить признание или осудить обвиняемого, оно должно доказать наличие состава преступления, то есть факт причинения конкретного вреда или убытка и преступное деяние как источник этого конкретного увечья или убытка.

Иногда это относится к телу жертвы убийства или к обуглившемуся корпусу сгоревшего дома, но этот термин имеет более широкое значение. Чтобы государство могло представить признание или осудить обвиняемого, оно должно доказать наличие состава преступления, то есть факт причинения конкретного вреда или убытка и преступное деяние как источник этого конкретного увечья или убытка.

Подтверждающие доказательства: Дополнительные доказательства, которые усиливают или подтверждают первоначальные доказательства.

Советник: Юрисконсульт. Термин, используемый для обозначения адвокатов в деле.

Встречный иск: Иск ответчика по гражданскому иску против истца. По сути, встречный иск в иске.

Судебный администратор/Секретарь суда: Должностное лицо, назначенное судом или избранное для надзора за административной, несудебной деятельностью суда.

Суд: 1. Государственный орган, уполномоченный разрешать юридические споры. Суд является частью третьей ветви правительства штата Висконсин, судебной власти. 2. Судьи иногда используют слово «суд», чтобы обратиться к себе в третьем лице, как, например, «суд прочел сводки».

2. Судьи иногда используют слово «суд», чтобы обратиться к себе в третьем лице, как, например, «суд прочел сводки».

Судебный комиссар: Судебный чиновник, который может проводить судебные разбирательства, аналогичные судебным разбирательствам. Обычно ограничивается конкретными вопросами или темами.

Судебные расходы: Расходы на судебное преследование или защиту в судебном процессе, кроме гонораров адвокатов. Денежная сумма может быть присуждена выигравшей стороне (и может быть взыскана с проигравшей стороны) в качестве возмещения судебных издержек.

Судебный репортер: лицо, которое дословно записывает все, что было сказано в суде, и по запросу предоставляет стенограмму судебного заседания.

CR: Уголовное дело

Уголовное дело: Действие или иск правительства о наказании лица за нарушение уголовного законодательства, как проступков, так и тяжких преступлений.

Встречный иск: Иск соответчика или соистцов друг против друга, а не против лиц, выступающих против стороны судебного процесса.

Перекрестный допрос: Допрос свидетеля, представленного другой стороной.

CT: Преступный трафик

Совокупные приговоры: Приговоры за два или более преступлений должны исполняться последовательно, а не одновременно.

Содержание под стражей: задержание лица в соответствии с законным процессом или властями для обеспечения его или ее явки на любое слушание. Заключение под стражу или лишение свободы лица, осужденного за преступление. См. Также «законная опека» для опеки над детьми.

CV: Обозначение дела в гражданском суде.

| Вступительные заявления Когда начинается судебный процесс, обе стороны делают вступительные заявления. Истец говорит первым и дает обзор фактов, которые должны быть представлены, что предлагается, чтобы помочь судье или присяжным понять доказательства и следовать им в ходе судебного разбирательства. Адвокат противной стороны может представить тот же тип вступительного комментария или может отложить вступительное заявление до более позднего судебного разбирательства, когда начнется рассмотрение этой стороны дела. | |

| Непосредственный допрос – вызов свидетелей Истец начнет рассмотрение дела, вызвав свидетелей и задав им вопросы. Это прямое обследование. Свидетели на всех процессах приносят присягу или подтверждают, что то, что они говорят в суде, является правдой. Адвокаты задают вопросы на прямом допросе и перекрестном допросе, чтобы установить истину. Судья может также непосредственно задавать вопросы свидетелям. Присяжные не могут напрямую допрашивать свидетелей. Присяжные заседатели могут представлять судье письменные вопросы к свидетелям. | |

| Прямой допрос — доказательства в суде Все доказательства в суде, включая свидетельские показания и вещественные доказательства, такие как документы, оружие или предметы одежды, должны быть приемлемыми, как это определено Правилами доказывания штата Аризона, прежде чем они могут быть допущены в качестве доказательств и представлены жюри. | |

| Перекрестный допрос Когда истец завершил допрос свидетеля, защите разрешается провести перекрестный допрос свидетеля по любому относящемуся к делу вопросу. | |

| Переадресация допроса После перекрестного допроса адвокат, первоначально вызвавший свидетеля, может задать дополнительные вопросы свидетелю, чтобы прояснить что-либо, затронутое в ходе перекрестного допроса. Когда истец созовет всех свидетелей своей стороны по делу и представит все свои доказательства, эта сторона оставит свое дело. | |

| Направленный вердикт После того, как истец отдыхает, адвокат ответчика может просить суд принять решение по делу в пользу ответчика, поскольку истец не представил достаточных доказательств, подтверждающих дело против ответчика. Это называется направленным приговором по гражданскому делу. Если судья соглашается с тем, что доказательств недостаточно, чтобы осудить подсудимого, судья выносит решение в пользу подсудимого, и дело прекращается. | |

| Защита Защита может представить доказательства своей стороны дела. Адвокат защиты часто дожидается этого момента судебного разбирательства, чтобы сделать вступительное заявление. Если защита представляет дело и вызывает свидетелей, те же правила и процедуры, которые регулировали представление доказательств истцом, теперь применяются к доказательствам, представленным защитой. По завершении дела ответчика истец может представить дополнительную информацию в ответ на доказательства, представленные защитой. После этого защите предоставляется еще одна возможность представить дополнительные доказательства в пользу подсудимого. | |

| Заключительные аргументы Когда обе стороны представили свои доказательства, каждая сторона может выступить с заключительными аргументами. Закрывающие аргументы аналогичны открывающим операторам. Они дают адвокатам возможность в последний раз обратиться к судье или присяжным. Истец говорит первым, обычно резюмируя представленные доказательства и выделяя элементы, наиболее полезные для истца. Далее говорит адвокат подсудимого. Адвокат защиты обычно обобщает самые сильные стороны дела ответчика и указывает на недостатки в деле, представленном истцом. | |

| Инструктаж присяжных После закрытия прений в суде присяжных судья зачитывает присяжным инструкции, объясняющие применимый к делу закон. Члены жюри обязаны следовать и применять эти инструкции при вынесении вердикта. | |

| Совещания присяжных Затем судебные приставы берут на себя ответственность за присяжных и сопровождают их из зала суда в совещательную комнату присяжных. Жюри выбирает старосту, которая ведет обсуждение. Присяжные должны рассмотреть все доказательства, проанализировать факты по делу и вынести вердикт, основанный на законе и доказательствах. Когда присяжные выносят свое решение, суд снова созывается на заседание. | |

| Вердикт В гражданских делах решение (вердикт) не обязательно должно быть единогласным. |

В. Некоторые теоретические и практические проблемы допустимости доказательств // Журнал Законодательство. 2008. № 11. с. 13–27.

В. Некоторые теоретические и практические проблемы допустимости доказательств // Журнал Законодательство. 2008. № 11. с. 13–27. Любой из адвокатов может отказаться от вступительного заявления. Вступительное заявление не является аргументом, и то, что адвокаты говорят в своих вступительных заявлениях, не является доказательством.

Любой из адвокатов может отказаться от вступительного заявления. Вступительное заявление не является аргументом, и то, что адвокаты говорят в своих вступительных заявлениях, не является доказательством. Иногда адвокаты одной стороны будут возражать против заданного вопроса или доказательства, предложенного другой стороной. По закону адвокаты имеют право возражать против представления любых доказательств, которые они считают ненадлежащими. Иногда судья заслушивает аргументы по этим возражениям вне слышимости присяжных. Судья решает, какие доказательства и свидетельские показания являются допустимыми в соответствии с правилами. Возражения адвокатов или решение судьи в их отношении не должны вызывать присяжных в пользу той или иной стороны.

Иногда адвокаты одной стороны будут возражать против заданного вопроса или доказательства, предложенного другой стороной. По закону адвокаты имеют право возражать против представления любых доказательств, которые они считают ненадлежащими. Иногда судья заслушивает аргументы по этим возражениям вне слышимости присяжных. Судья решает, какие доказательства и свидетельские показания являются допустимыми в соответствии с правилами. Возражения адвокатов или решение судьи в их отношении не должны вызывать присяжных в пользу той или иной стороны. Это перенаправленный осмотр. Судья может предоставить возможность адвокату противоположной стороны провести повторный перекрестный допрос.

Это перенаправленный осмотр. Судья может предоставить возможность адвокату противоположной стороны провести повторный перекрестный допрос.

Затем у истца есть последняя возможность высказаться. Эти аргументы дают судье или присяжным возможность лучше понять дело и, таким образом, помогают им вынести вердикт. То, что адвокаты говорят в своих заключительных аргументах, не является доказательством.

Затем у истца есть последняя возможность высказаться. Эти аргументы дают судье или присяжным возможность лучше понять дело и, таким образом, помогают им вынести вердикт. То, что адвокаты говорят в своих заключительных аргументах, не является доказательством.