последние изменения и поправки, судебная практика

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

1. В соответствии со ст. 1 Конституции Российская Федерация есть демократическое государство. Его демократизм находит выражение прежде всего в народовластии; разделении властей на законодательную, исполнительную и судебную; политическом многообразии; местном самоуправлении.

В статье 3 Конституции России указывается, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это означает, что Россия провозглашается государством народовластия, или, иначе говоря, демократическим государством (народовластие — «демократия» в переводе с древнегреческого). Каждая из двух категорий «народ» и «власть», составляющих понятие «народовластие», сложна и требует специального рассмотрения.

Это означает, что Россия провозглашается государством народовластия, или, иначе говоря, демократическим государством (народовластие — «демократия» в переводе с древнегреческого). Каждая из двух категорий «народ» и «власть», составляющих понятие «народовластие», сложна и требует специального рассмотрения.

С юридической точки зрения понятие народ отождествляется с понятием «граждане» и определяется как принадлежность данной, ассоциированной в рамках единого государства совокупности людей к соответствующему государству. Народ образует физический субстрат государства.

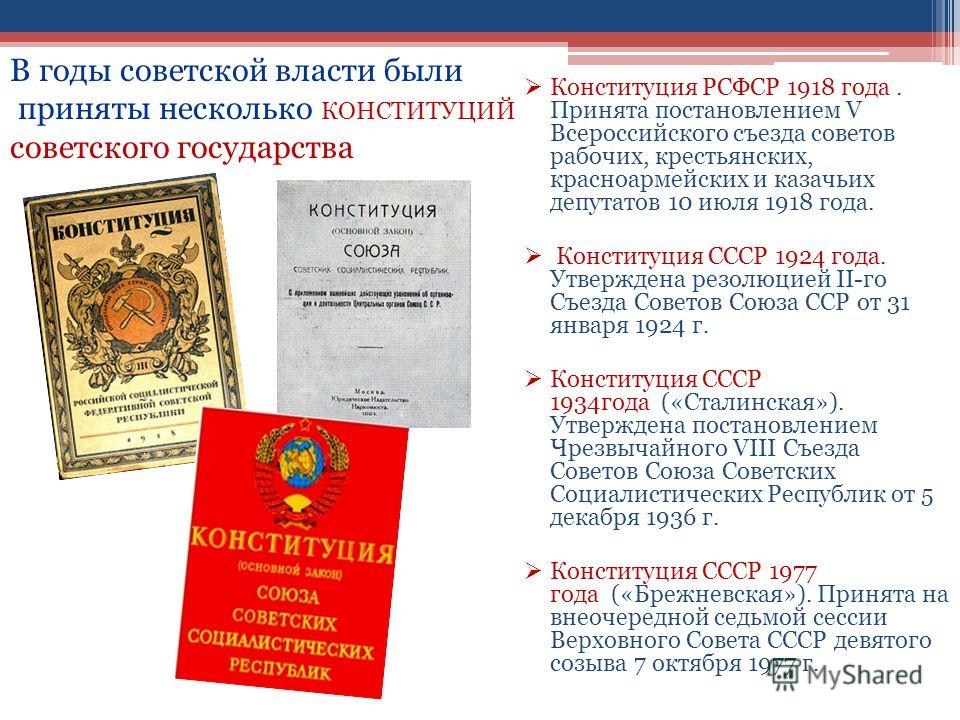

Следует сказать, что в годы советской власти под народом понималась определенная историческая общность людей, которая изменяется в зависимости от задач развития, решаемых обществом в данный период. Сообразно с этим народ мог состоять лишь из трудящихся либо включать в себя и те социальные слои, которые, не относясь по своему социальному положению к трудящимся, тем не менее объективно участвовали в решении задач прогрессивного развития страны. Такой подход к определению понятия «народ» открывал перед тоталитарным государством широкие возможности для применения дискриминационных мер к миллионам неугодных по тем или иным мотивам граждан страны.

Такой подход к определению понятия «народ» открывал перед тоталитарным государством широкие возможности для применения дискриминационных мер к миллионам неугодных по тем или иным мотивам граждан страны.

Власть есть возможность распоряжаться или управлять кем-либо и чем-либо, подчинять своей воле других. Власть — явление социальное. Она возникает вместе с возникновением общества и существует во всяком обществе, поскольку всякое общество требует управления, которое обеспечивается различными средствами, включая и принуждение. С возникновением государства возникает и государственная власть как один из существенных признаков государства. Государственная власть имеет в качестве своих основных элементов общую волю и силу, способную обеспечить подчинение этой общей воле всех членов общества.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-84 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-33 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 301-79-07 (Регионы РФ)

Государственную власть характеризует суверенитет государства, который проявляется в ее верховенстве, единстве и независимости.

Государственная власть в Российской Федерации — не единственная форма власти народа. Еще одной формой его власти является местное самоуправление. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти Российской Федерации.

Признание многонационального народа Российской Федерации верховным носителем всей власти является выражением народного суверенитета. Народный суверенитет означает, что народ, ни с кем не деля свою власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было социальных сил, использует исключительно в своих собственных интересах. Народный суверенитет неделим, имеет и может иметь только одного субъекта — народ.

Конституция закрепляет прерогативу многонационального народа России на всю власть, его полновластие. Это означает, что российский народ ни с кем не делит власть и никто, кроме него самого, не может претендовать на власть в Российской Федерации.

Таким образом, народовластие в Российской Федерации есть принадлежность всей власти ее народу, а также свободное осуществление народом этой власти в полном соответствии с его суверенной волей и коренными интересами.

В условиях народовластия в Российской Федерации осуществление власти конституируется, легитимируется и контролируется ее народом, т.е. гражданами Российской Федерации, поскольку она выступает в формах самоопределения и самоуправления народа, участвовать в которых могут на равных правах все граждане России. Народовластие как форма государства и способ правления превращается, таким образом, в организационный принцип обладания властью и ее осуществления в Российской Федерации, определяющий, что решение любых государственных задач или реализация властных полномочий нуждаются в легитимации, исходящей от народа или восходящей к нему. Представление о народе как исходном и конечном пункте демократической легитимации является базовым в понимании нашей демократии.

2. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. В зависимости от формы волеизъявления народа различаются представительная и непосредственная демократия.

Представительная демократия — осуществление народом власти через выборных полномочных представителей, которые принимают решения, выражающие волю тех, кого они представляют: весь народ, население, проживающее на той или иной территории.

Выборное представительство — важнейшее средство, обеспечивающее подлинное народовластие. Выборное представительство образуют избираемые народом государственные органы и органы местного самоуправления.

Непосредственная демократия — форма непосредственного волеизъявления народа или каких-либо групп населения.

К институтам непосредственной демократии относятся: референдум, выборы, наказы депутатам, отчеты депутатов, отзыв населением депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления; голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования; сходы и собрания граждан, обращения граждан; правотворческая инициатива; территориальное общественное самоуправление; публичные слушания; опросы граждан и др.

3. «Высшим непосредственным выражением власти народа, — указывается в Конституции, — являются референдум и свободные выборы».

Согласно Закону о референдуме референдум — это всенародное голосование граждан России по вопросам государственного значения. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и свободного волеизъявления граждан РФ при тайном голосовании.

Граждане РФ имеют право участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств. Граждане РФ участвуют в референдуме на равных основаниях. Каждый участник референдума обладает равным числом голосов. Гражданин РФ голосует за вынесенный (вынесенные) на референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно.

Участие гражданина РФ в референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или к неучастию в референдуме, в выдвижении инициативы проведения референдума, в подготовке и проведении референдума, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. См. также комментарии к ст. 32, 84 (п. «б»), 130, 135.

См. также комментарии к ст. 32, 84 (п. «б»), 130, 135.

Референдум как высшее непосредственное выражение власти народа, по смыслу Конституции, не может быть направлен на отрицание состоявшихся законных свободных выборов, также являющихся высшим непосредственным выражением власти народа, поскольку фактически это приводило бы к пересмотру их итогов и как следствие — к нарушению стабильности и непрерывности функционирования органов публичной власти.

Институт референдума субъекта РФ в силу целостности России и единства системы государственной власти, обусловленных суверенитетом ее многонационального народа (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 5 Конституции), не должны использоваться для противопоставления воли населения субъекта РФ воле федерального законодательства.

Нормы Конституции не препятствуют возможности введения федеральным законом института отзыва высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ. При этом, однако, федеральный законодатель должен учитывать вытекающее из ч. 2 и 3 статьи 3 Конституции РФ соотношение форм (институтов) непосредственной демократии. Отзыв как одна из таких форм не должен использоваться для дестабилизации выборных институтов власти и в конечном счете самой демократии. Следовательно, законодатель, если он вводит институт отзыва, обязан предусмотреть общие принципы механизма отзыва, с тем чтобы не был искажен сам смысл выборов (см. Постановление КС РФ от 07.06.2000 N 10-П).

При этом, однако, федеральный законодатель должен учитывать вытекающее из ч. 2 и 3 статьи 3 Конституции РФ соотношение форм (институтов) непосредственной демократии. Отзыв как одна из таких форм не должен использоваться для дестабилизации выборных институтов власти и в конечном счете самой демократии. Следовательно, законодатель, если он вводит институт отзыва, обязан предусмотреть общие принципы механизма отзыва, с тем чтобы не был искажен сам смысл выборов (см. Постановление КС РФ от 07.06.2000 N 10-П).

Под выборами понимается участие граждан в осуществлении власти народа посредством выделения из своей среды путем голосования представителей для выполнения в государственных органах или органах местного самоуправления принадлежащих им функций по осуществлению власти в соответствии с волей и интересами граждан, выраженными на выборах.

Главное в выборах — то, что они являются формой осуществления гражданами принадлежащей им власти. Наиболее существенный признак выборов — прямое волеизъявление граждан и выдвижение ими из своей среды представителей для осуществления народовластия. Этому в полной мере соответствует правило, согласно которому право на участие в управлении государством, прежде всего активное и пассивное избирательное право, предоставляется гражданам конкретного государства, т.е. лицам, обладающим гражданством. Избирательное право — право гражданина, а не просто человека. См. также комментарии к ст. 32, 81, 84 (п. «а»), 96, 97, 109, 130.

Этому в полной мере соответствует правило, согласно которому право на участие в управлении государством, прежде всего активное и пассивное избирательное право, предоставляется гражданам конкретного государства, т.е. лицам, обладающим гражданством. Избирательное право — право гражданина, а не просто человека. См. также комментарии к ст. 32, 81, 84 (п. «а»), 96, 97, 109, 130.

Выборы государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренных Конституцией, являются свободными и проводятся на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Самостоятельно устанавливая систему своих органов государственной власти и образуя их, субъекты РФ обязаны действовать в соответствии с основами конституционного строя РФ, в том числе с принципом свободных выборов, гарантируя свободу волеизъявления граждан и не нарушая демократические принципы и нормы публичного права (см. Постановление КС РФ от 27.04.1998 N 12-П*(4)).

Провозглашая референдум и свободные выборы высшим непосредственным выражением власти народа и гарантируя в ч. 2 ст. 32 право граждан РФ на участие в свободных выборах и в референдуме, Конституция, как отмечал Конституционный Суд РФ, исходит из того, что названные высшие формы непосредственной демократии, имея каждая собственное предназначение в процессе осуществления народовластия, равноценны и, будучи взаимосвязанными, дополняют друг друга. Последовательность их перечисления в ст. 3 Конституции (референдум — свободные выборы) не дает основания для вывода о придании приоритетной роли референдуму, как не свидетельствует о приоритетной роли свободных выборов ст. 32 Конституции РФ, которая, определяя право граждан на участие в непосредственном осуществлении народовластия, называет сначала право избирать и быть избранным в органы публичной власти, а затем право участвовать в референдуме (см. Постановление КС РФ от 11.06.2003 N 10-П).

2 ст. 32 право граждан РФ на участие в свободных выборах и в референдуме, Конституция, как отмечал Конституционный Суд РФ, исходит из того, что названные высшие формы непосредственной демократии, имея каждая собственное предназначение в процессе осуществления народовластия, равноценны и, будучи взаимосвязанными, дополняют друг друга. Последовательность их перечисления в ст. 3 Конституции (референдум — свободные выборы) не дает основания для вывода о придании приоритетной роли референдуму, как не свидетельствует о приоритетной роли свободных выборов ст. 32 Конституции РФ, которая, определяя право граждан на участие в непосредственном осуществлении народовластия, называет сначала право избирать и быть избранным в органы публичной власти, а затем право участвовать в референдуме (см. Постановление КС РФ от 11.06.2003 N 10-П).

В силу взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 3 и ч. 1 и 2 ст. 32 Конституции избирательные права как права субъективные выступают в качестве элемента конституционного статуса избирателя, вместе с тем они являются элементом публично-правового института выборов, в них воплощаются как личный интерес каждого конкретного избирателя, так и публичный интерес, реализующийся в объективных итогах выборов и формировании на этой основе органов публичной власти.

По смыслу ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 3, ч. 3 ст. 17 и ч. 1 и 2 ст. 32 КРФ в их взаимосвязи, конституционные ценности, связанные с реализацией избирательных прав, могут вступать между собой в известное противоречие, поскольку интересы отдельных избирателей, которыми предопределяется их волеизъявление в процессе выборов, в том числе путем голосования «против всех кандидатов», не всегда совпадают с публичным интересом формирования органов публичной власти. На уровне конституционно-правового статуса личности это, с одной стороны, право каждого гражданина принимать участие в избрании представителей народа в выборных органах публичной власти и быть избранным в качестве такого представителя, а с другой — право каждого гражданина по своему усмотрению отказывать в доверии некоторым или всем участвующим в выборах кандидатам; на уровне же института выборов в целом это — формирование органов публичной власти, их представительный и легитимный характер (см. Постановление КС РФ от 29.11.2004 N 17-П*(5)).

4. В Конституции указывается, что никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Это означает, что государство признает правомерным только такое обладание властью, которое основано на законе и установленных им процедурах. Всякое иное обретение власти или властных полномочий признается неправомерным и влечет за собой ответственность.

Уголовным кодексом (гл. 29) предусмотрена ответственность за насильственный захват власти или насильственное удержание власти, публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя (ст. 278, 280).

Целям защиты конституционного строя от противоправных посягательств служат нормы УК об ответственности за преступления против интересов государственной службы, правосудия, порядка управления (гл. 30-32), все положения законодательства, обязывающие государство стоять на страже права граждан избирать и быть избранными, участвовать в референдуме (ст. 141, 142), а также других конституционных прав и свобод граждан

Ст.

3 Конституции РФ и Комментарий к ней с последними изменениями на 2022 год

3 Конституции РФ и Комментарий к ней с последними изменениями на 2022 годТекст Ст. 3 Конституции РФ в действующей редакции на 2022 год:

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

1. Суверенитет (от фр. souverainete — независимость) означает независимость одного субъекта правовых отношений от всех остальных. Различают суверенитет нации, государства (см. комментарий к ст. 4) и народа.

Суверенитет нации (нация в данном случае выступает как социальная категория) возникает на стадии формирования самостоятельного государства и, как правило, не получает конституционного закрепления. Народ — категория политико-правовая и означает совокупность всего населения страны, состоящего преимущественного из граждан данного государства. Суверенитет народа производен от суверенитета нации и означает верховенство политической воли народа над государством, его органами, отдельными гражданами. В современном демократическом правовом государстве суверенитет народа выражается в правовых формах, в виде решений, имеющих высшую юридическую силу.

Народ — категория политико-правовая и означает совокупность всего населения страны, состоящего преимущественного из граждан данного государства. Суверенитет народа производен от суверенитета нации и означает верховенство политической воли народа над государством, его органами, отдельными гражданами. В современном демократическом правовом государстве суверенитет народа выражается в правовых формах, в виде решений, имеющих высшую юридическую силу.

До принятия настоящей Конституции в России господствовала конституционная формула «полновластия советского народа», являвшаяся юридической фикцией, поскольку в любом, даже самом демократическом государстве народу не может и не должна принадлежать вся политическая власть. Во-первых, поскольку народу, живущему в стабильном цивилизованном государстве, обеспечивающем его важнейшие жизненные потребности в занятости, социальном благополучии и правовой защищенности, власть не нужна. Народ захватывает ее в случае невыполнения государством указанных функций в условиях социально-политического кризиса, результатом которого может стать социальная революция, нарушающая привычный порядок правового регулирования. Во-вторых, осуществление государственной власти требует высокопрофессиональных знаний, опыта, определенных личных качеств, которыми в совокупности обладает далеко не каждый человек. Не следует также забывать, что осуществление публичной власти предполагает и высокую меру ответственности, нести которую готов далеко не каждый человек.

Во-вторых, осуществление государственной власти требует высокопрофессиональных знаний, опыта, определенных личных качеств, которыми в совокупности обладает далеко не каждый человек. Не следует также забывать, что осуществление публичной власти предполагает и высокую меру ответственности, нести которую готов далеко не каждый человек.

В комментируемой статье 3 Конституции закреплена более корректная, чем прежде, формула суверенитета народа, применяемая в большинстве конституций развитых демократических государств мира, содержащая ряд элементов, требующих отдельного пояснения.

Носитель — лицо, атрибутивно (неотъемлемо) обладающее суверенитетом, но реализующее его в строго определенных законом формах, случаях и сроки. Разумеется, исходя из принципа верховенства воли народы он обладает значительной инициативой в выборе этих форм и полной свободой в их реализации, но в правовом государстве эти действия осуществляются в рамках закона и в соответствии с ним.

Единственный источник означает, что ни один орган государственной власти не может подменить своим решением свободное волеизъявление народа. Всякое действие любого лица или органа, имеющее целью совершения подобных действий, несет ответственность в соответствии с настоящей статьей (см. комментарий к ч. 4 настоящей ст.).

Всякое действие любого лица или органа, имеющее целью совершения подобных действий, несет ответственность в соответствии с настоящей статьей (см. комментарий к ч. 4 настоящей ст.).

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-89 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-35 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 302-76-91 (Регионы РФ)

Многонациональный народ, как отмечалось выше (см. комментарий к преамбуле), — это новелла данной Конституции, означающая совокупность всех граждан Российской Федерации, проживающих на ее территории и за ее пределами. Очевидно, что хотя речь идет о многонациональном народе, но в условиях федеративного государства (см. комментарий к ст. 1, 5 и гл. 3) и признаваемого в России местного самоуправления (см. комментарий к ст. 12 и гл. 8 Конституции) суверенитет народа имеет минимум три уровня: общегосударственный, региональный и местный. Несмотря на единство форм его реализации (см. комментарий к ч. 3 настоящей статьи), один субъект волеизъявления не может подменять собой другой (например, народ в целом — принимать решение за народ (население) субъекта Федерации).

2. Все многочисленные формы волеизъявления народа делятся на две большие группы — формы непосредственной и представительной демократии.

Непосредственная демократия означает прямое волеизъявление народа, принятие им решения, выбор должностного лица без каких-либо посредников и последующего или предварительного утверждения или согласования этого решения.

Представительная демократия означает делегирование части принадлежащих народу властных полномочий формируемым им органам публичной власти. Речь идет именно о тех органах публичной власти, действующих на профессиональной основе, о которых шла речь выше (см. комментарий к ч. 1 статьи 3 Конституции России). Термин «публичный» означает всю совокупность органов государственной власти и местного самоуправления, поскольку последние не входят систему органов государственной власти (см. комментарий к ст. 12 КРФ).

Систему публичной власти условно можно разделить на три группы органов, различающихся по способам их формирования. Первую группу образуют органы, непосредственно избираемые народом (населением): Президент Российской Федерации, Государственная Дума, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, местные представительные органы власти и главы муниципальных образований и муниципальные судьи (там, где избрание этих органов населением непосредственно предусмотрено законами субъектов Федерации).

Первую группу образуют органы, непосредственно избираемые народом (населением): Президент Российской Федерации, Государственная Дума, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, местные представительные органы власти и главы муниципальных образований и муниципальные судьи (там, где избрание этих органов населением непосредственно предусмотрено законами субъектов Федерации).

Во вторую группу входят органы, опосредованно формируемые избирателями, т.е. когда их воля осуществляется через избранных ими представителей. К ним относятся: Совет Федерации, Счетная палата, Уполномоченный по правам человека, Главы субъектов Федерации, органы местного самоуправления, избираемые выборными коллегиальным представительными муниципальными советами.

В третью группу входят единолично (коллегиально) назначаемые органы, формируемые выборными (непосредственно или опосредовано) органами публичной власти: судьи Конституционного, Верховного и Высшего Арбитражного Судов, судьи остальных федеральных судов, Председатель Правительства Российской Федерации, министры Российской Федерации, Судьи Конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, главы правительства (администрации) субъектов Российской Федерации, главы муниципальных администраций и некоторые другие.

Строго говоря, в демократическом государстве все органы государственной власти, как выборные, так и назначаемые, зависят от воли избирателей. Ни один здравомыслящий выборный политик не назначит (не представит к избранию) на должность человека, который не соответствовал бы той предвыборной платформе, с которой выступило данное выборное лицо (организация). Другое дело, что в коллегиальных выборных органах публичной власти, как правило, существует политическое большинство и меньшинство (оппозиция). В силу названных причин кандидаты от оппозиции зачастую не проходят на выборные (назначаемые) должности.

Вообще, необходимо иметь ввиду, что демократия даже в самой свободной стране имеет свои пределы, определяемые национально-историческими традициями, уровнем законодательного регулирования и, самое важное, уровнем политического сознания и активности граждан. Очевидно, что все изъяны демократических процессов в современной России объясняются прежде всего недостаточностью последнего.

3. К формам непосредственной демократии относятся: выборы, референдум, собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, отзыв выборных лиц по инициативе избирателей, обращения, политические забастовки, сходы граждан по месту жительства и другие акции. Их эффективность зависит от уровня политической активности граждан, адекватности правового регулирования и способности власти на ответную реакцию. Тем не менее Конституция относит из этого перечня к числу высших форм непосредственной демократии выборы и референдум. К тому есть ряд оснований. Во-первых, это наиболее «древние» из всех форм непосредственной демократии, история применения которых насчитывает несколько тысячелетий. В силу этого они относятся к числу атрибутивных форм непосредственной демократии и с той или иной степенью эффективности применяются и в демократических, и в маскирующихся под демократические авторитарных режимах. Во-вторых, это, действительно, наиболее эффективные формы непосредственной демократии. Суть их состоит в следующем.

Выборы — способ делегирования в высшие органы публичной власти соответствующего уровня представителей данной части избирательного корпуса, называемой электоратом*(12). Характерными признаками выборов является их периодическое проведение и сменяемость выборных лиц. Выборы в Российской Федерации осуществляются на основе традиционных принципов — всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании (см. комментарий к ст. 81). При этом в действующей Конституции впервые сформулирован новый для отечественной избирательной системы принцип свободных выборов. На протяжении всей истории нашего государства выборы были несвободными, т.е. избиратели не имели юридической возможности в полной мере реализовать свой выбор.

Свободные выборы — это, прежде всего, право избирателя выбрать форму поведения: явиться или не явиться на избирательный участок. Неявка на избирательный участок, называемая абсентеизм (от лат. absent), применительно к России означает, на наш взгляд, не уклонение от участия в избирательной кампании, а форму реагирования отечественного избирателя на отсутствие в списке претендентов устраивающего его кандидата. В известной мере это протестное голосование, в ряде случаев более эффективное, чем голосование против всех.

В известной мере это протестное голосование, в ряде случаев более эффективное, чем голосование против всех.

При явке на избирательный участок гражданин имеет право проголосовать за любого из выдвинутых кандидатов (список кандидатов) или против всех, опустить или не опустить бюллетень в урну для голосования. Закон или какое-либо лицо, находящееся на избирательном участке или за его пределами, не вправе каким-либо образом навязывать избирателю форму его волеизъявления.

Референдум, при внешней схожести с выборами, имеет ряд существенных отличий. Это решение, принимаемое гражданами непосредственно в форме, установленной законом, не нуждающееся в каком-либо утверждении и имеющее высшую юридическую силу, по сравнению с иными нормативно-правовыми актами, принятыми органами публичной власти того же уровня.

В самом общем виде референдумы по способам реализации их решений делятся на императивные и консультативные. Единственным императивным референдумом, проведенным после восстановления суверенитета России в 1990 г. , на федеральном уровне был референдум по настоящей Конституции. Все остальные носили консультативный характер, т.е. на основании принятого гражданами решения, конкретный нормативно-правовой акт принимался полномочными органами публичной власти.

, на федеральном уровне был референдум по настоящей Конституции. Все остальные носили консультативный характер, т.е. на основании принятого гражданами решения, конкретный нормативно-правовой акт принимался полномочными органами публичной власти.

4. Следует заметить, что для Конституции не характерно издание запрещающих норм. Комментируемая часть ст. 3 — редкое исключение. В данном случае она выступает гарантией существования народовластия в стране. Смысл ее сводится к подтверждению исключительности народа как источника власти. Термин «никто» имеет абсолютного характера. Даже выборные органы государственной власти — парламент, Президент — не вправе узурпировать власть, в том числе, путем продления собственных полномочий.

Захват власти — это нелегитимное (незаконное) овладение властью лицом (органом), не обладающим никакими законными властными полномочиями.

Присвоение властных полномочий — это подмена одного органа власти другим, Например, роспуск парламента и исполнение его полномочий Президентом. В известной мере появление этой нормы в Конституции России стало реакцией на события сентября — октября 1993 г. Оба деяния в соответствии с бланкетной (отсылочной) нормой данной статьи Конституции преследуется по федеральному закону. Речь идет о ст. 278 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», которая содержит прямую отсылку к Конституции России и устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет*(13). В этом же составе уголовно-наказуемого деяния под захватом власти понимается насильственное изменение конституционного строя, т.е. издание нормативно-правового акта, изменяющего существо комментируемой главы Конституции.

В известной мере появление этой нормы в Конституции России стало реакцией на события сентября — октября 1993 г. Оба деяния в соответствии с бланкетной (отсылочной) нормой данной статьи Конституции преследуется по федеральному закону. Речь идет о ст. 278 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», которая содержит прямую отсылку к Конституции России и устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет*(13). В этом же составе уголовно-наказуемого деяния под захватом власти понимается насильственное изменение конституционного строя, т.е. издание нормативно-правового акта, изменяющего существо комментируемой главы Конституции.

Статья 3 Конституции

Статья 3 – Судебная

Статья 3, Раздел 1

Судебная власть Соединенных Штатов принадлежит одному Верховному суду и таким нижестоящим судам, которые может принять Конгресс время от времени предписывать и устанавливать. Судьи как верховного, так и нижестоящего суда занимают свои должности, пока ведут себя хорошо, и в установленные сроки получают за свои услуги вознаграждение, которое не может быть уменьшено во время их пребывания в должности.

Судьи как верховного, так и нижестоящего суда занимают свои должности, пока ведут себя хорошо, и в установленные сроки получают за свои услуги вознаграждение, которое не может быть уменьшено во время их пребывания в должности.

Статья 3, Раздел 2

- Судебная власть распространяется на все дела по закону и справедливости, возникающие в соответствии с настоящей Конституцией, законами Соединенных Штатов и договорами, заключенными или которые должны быть заключены в соответствии с их власти; — ко всем делам, касающимся послов, других государственных министров и консулов; — ко всем делам адмиралтейства и морской юрисдикции; — к спорам, в которых Соединенные Штаты будут стороной; — к спорам между двумя или более государствами; — между государство и граждане другого государства; — между гражданами разных штатов, — между гражданами одного и того же штата, претендующими на земли по грантам разных штатов, и между штатом или его гражданами и иностранными государствами, гражданами или подданными.

- Во всех делах, касающихся послов, других государственных министров и консулов, а также дел, стороной которых является государство, Верховный суд имеет первоначальную юрисдикцию. Во всех других случаях, упомянутых ранее, Верховный суд должен иметь апелляционную юрисдикцию как в отношении закона, так и фактов, с такими исключениями и в соответствии с такими положениями, которые примет Конгресс.

- Судебное разбирательство по всем преступлениям, за исключением дел об импичменте, проводится судом присяжных; и такое судебное разбирательство должно проводиться в штате, где были совершены указанные преступления; но если оно не совершается в каком-либо штате, судебное разбирательство должно проводиться в таком месте или местах, которые Конгресс может определить по закону.

Статья 3, Раздел 3

- Измена Соединенным Штатам должна состоять только в развязывании войны против них или в присоединении к их врагам, оказывая им помощь и утешение. Ни одно лицо не может быть осуждено за государственную измену, кроме как на основании свидетельских показаний двух свидетелей одного и того же явного действия или признания в открытом суде.

- Конгресс имеет право объявить о наказании за государственную измену, но ни один виновный в государственной измене не может применять порчу крови или конфискацию имущества, кроме как при жизни осужденного лица.

Статья I и статья II посвящены исполнительной и законодательной ветвям власти.

Но что такое статья 3 Конституции?

Статья 3 касается судебной системы. Это означает, что речь идет о судах и правопорядке.

Читайте дальше, чтобы узнать, как Статья 3 действует в качестве надежной системы сдержек и противовесов для предотвращения коррупции.

Содержание

Краткое изложение статьи 3

Статья 3 Конституции США определяет структуру судебной власти федерального правительства и состоит из трех основных разделов.

Разделы статьи III разделены на положения, в которых подробно описываются различные аспекты судебной власти, правовой структуры и процедуры.

Статья 3, Раздел 1

Статья 3, Раздел 1 Конституции учреждает Верховный суд. Верховный суд возглавляет судебную ветвь федерального правительства. Это также позволяет Конгрессу создавать суды низшей инстанции по мере необходимости.

Верховный суд возглавляет судебную ветвь федерального правительства. Это также позволяет Конгрессу создавать суды низшей инстанции по мере необходимости.

Закон о судебной власти 1869 г.

Важно отметить, что статья III Конституции Соединенных Штатов не устанавливает количество судей Верховного суда.

Однако Закон о судебной власти 1869 года установил нынешнее ограничение – девять судей Верховного суда и с тех пор это число является общепринятым.

Если Конгресс отменит Закон о судебной власти 1869 года, формулировка статьи 3, раздела 1 позволяет изменить число судей Верховного суда.

Количество судей Верховного суда может быть изменено только при соблюдении определенных условий.Государственные учреждения должны содержаться в порядке.

Раздел 1 далее гласит, что все судьи Верховного суда и любые федеральные судьи нижестоящих федеральных судов, учрежденных Конгрессом, должны содержать свои должности в порядке.

Он также дает им право на заработную плату во время службы, которая не может быть уменьшена во время пребывания в должности.

Компенсация судьям

В то время как Конституция США устанавливает компенсацию судьям только во время их службы, Закон о судебной власти 1869 г.устанавливает дополнительные варианты компенсации для судей, позволяя им уйти в отставку с пенсией.

Вознаграждение судей не может быть уменьшено во время их службы.Статья 3, Раздел 2

Пункт 1

Статья III, Раздел 2, Пункт 1 устанавливает широкие полномочия Верховного суда и любых других федеральных судов, учрежденных Конгрессом.

Он устанавливает Верховный суд в качестве окончательного арбитра в делах, касающихся Конституции США. Это также дает Верховному суду последнее слово в отношении любого закона, принятого в Соединенных Штатах, или любого заключенного договора.

Раздел 2, пункт 1 дает очень подробный список примеров того, что подпадает под компетенцию Верховного суда, чтобы не оставлять сомнений в его роли в качестве окончательного арбитра по всем юридическим вопросам.

Верховный суд прямо наделен полномочиями во всех судебных делах, связанных с:

- Послами

- Государственными министрами

- Морской юрисдикцией

- Споры между государствами

- Споры между государством и гражданином другого государства

- Граждане разных штатов

- Граждане одного штата

- Любые разногласия, стороной которых являются Соединенные Штаты

Несмотря на то, что широкие полномочия, предоставленные Верховному суду, и его первоначальная юрисдикция могут поначалу показаться тревожными, внимательное изучение первого предложения пункта 1 раздела 2 показывает ограничение его полномочий.

В первом предложении прямо указано, что:

«Судебная власть распространяется на все дела по закону и справедливости, возникающие в соответствии с настоящей Конституцией».

Таким образом, Верховный суд может интерпретировать законы Соединенных Штатов только по мере возникновения судебных дел, и ему запрещено самим создавать судебные дела для отмены законов или принятия новых.

Пункт 2

Статья 3, Раздел 2, Пункт 2 наделяет Верховный суд юрисдикцией в отношении любого дела, касающегося послов или других государственных министров.

Послы обычно официально назначаются Верховным судом.Он также предоставляет юрисдикцию, когда одна или обе стороны в судебном деле представляют государство.

Во всех других судебных делах Верховный суд действует как апелляционный суд при условии, что Конгресс может принимать законы, устанавливающие правила, определяющие, когда дела могут быть обжалованы.

Хотя Конституция Соединенных Штатов не устанавливает никаких других судов, кроме Верховного суда, в ней указывается апелляционный характер Верховного суда.

В Разделе 1 Статьи 3 также есть положение, позволяющее Конгрессу учреждать больше судов по мере необходимости.

Эти две вещи ясно указывают на то, что создатели Конституции ожидали, что в самом начале основания нации будет создано больше судов.

Пункт 3

Статья 3, пункт 3 определяет, что любой судебный процесс, кроме импичмента, должен проводиться с участием присяжных в штате, где предположительно были совершены правонарушения.

Если преступления не были совершены в конкретном штате, их местонахождение будет определяться федеральным законом и постановлениями, принятыми Конгрессом для таких обстоятельств.

Статья 3, Раздел 3

Пункт 1

Статья 3, Раздел 3, Пункт 1 определяет, что представляет собой государственную измену Соединенным Штатам, и устанавливает правила того, как лицо должно быть осуждено за это преступление.

Что такое измена?

Четко указано, что государственная измена подразумевает, что гражданин ведет войну против Соединенных Штатов, вступает в союз с врагами Соединенных Штатов или оказывает какую-либо помощь врагам Соединенных Штатов.

Два свидетеля необходимы для осуждения за государственную измену

Лицо может быть осуждено за это преступление только на основании показаний не менее двух свидетелей или признания в открытом судебном заседании.

Признание в открытом судебном заседании может быть только добровольным, а не принужденным, так как 5-я поправка к Конституции гарантировала обвиняемым, в том числе обвиняемым в государственной измене, право не свидетельствовать против самого себя.

Государственная измена является единственным преступлением, которое прямо определено и рассмотрено в Конституции США, подразумевая, что, хотя Конституция является высшим законом страны, она является лишь основным основанием.

Измена конкретно упоминается в Конституции.Необходимость принятия дополнительных законов

Основатели поняли, что подлинно эффективное управление нацией возникнет из дополнительных законов и мер, принятых федеральным правительством и правительством штатов.

Закон и порядок начинаются и заканчиваются Конституцией. Тем не менее, будущие граждане, Конгрессы, правительства штатов и местные органы власти, а также поправки к Конституции должны будут рассмотреть все промежуточные пункты.

Пункт 2

Статья 3, Раздел 3, Пункт 2 дает Конгрессу право определять наказание для лица, осужденного за государственную измену.

Однако наказание ограничивается только лицом, совершившим преступление. Он не может быть наложен на семью, друзей или соратников виновного, если они не были причастны к преступлению.

Наконец, хотя Конгрессу дано право конфисковать имущество человека, осужденного за государственную измену, пока он еще жив, когда осужденный умирает, его имущество должно быть возвращено его ближайшим родственникам.

Викторина по статье 3

Если вы хотите скачать наш тест в формате PDF, перейдите по адресу:

Загрузите викторину в формате PDF

Кроме того, вы можете пройти онлайн-викторину здесь:

Викторина по статье 3

Статья III – Судебная власть

Статья III Конституции Соединенных Штатов устанавливает судебную власть федерального правительства. В тексте Конституции упоминается только Верховный суд, но он дает Сенату и Палате представителей право создавать суды низшей инстанции (известные как «суды низшей инстанции») по мере необходимости9. 0005

0005

Тот факт, что Конституция учреждает только один федеральный суд, многое говорит о том, о чем думали Создатели, когда создавали новое правительство после Войны за независимость. Многие участники Конституционного собрания опасались, что сильное центральное правительство будет слишком похоже на монархию, и выступали за то, чтобы штаты имели больше власти. Но другие утверждали, что если оставить толкование федерального закона на усмотрение судов штатов, это будет означать, что федеральное правительство никогда ничего не сделает.

В 1789 году Конгресс учредил Верховный суд, в котором тогда было шесть судей. Сегодня в Верховном суде девять судей, включая главного судью.

На протяжении более 100 лет Верховный суд отвечал за рассмотрение всех апелляций по делам федерального суда. Затем Конгресс принял Закон о судебной власти 1891 года, также известный как Закон Эвартса. Закон Эвартса создал Апелляционный суд США, систему федеральных апелляционных судов, которым было поручено уменьшить нагрузку на Верховный суд. Конгресс разделил эту новую судебную систему на девять округов и назначил каждому «окружное правосудие»9.0005

Конгресс разделил эту новую судебную систему на девять округов и назначил каждому «окружное правосудие»9.0005

Если сторона не согласна с решением федерального окружного суда, она может подать апелляцию на пересмотр решения коллегией из трех судей своего округа. Сегодня существует двенадцать федеральных округов. Закон Эвартса значительно ограничил типы дел, которые можно было обжаловать в Верховном суде, предоставив апелляционную юрисдикцию в большинстве случаев Апелляционному суду США.

Узнайте больше о статье III

- Судебная власть в соответствии с Конституцией

- Неотъемлемые и вспомогательные полномочия федеральных судов

- Может ли Конгресс отменить решение Федерального суда?

- Какое влияние имеют решения Верховного суда?

- Могут ли федеральные суды отменять решения судов штатов?

- Измена согласно Конституции

Когда имеют юрисдикцию федеральные суды?

- Требования к постоянному статусу

- Требования к неблагоприятным обстоятельствам

- Федеральная юрисдикция по вопросам

- Разнообразие Юрисдикция

- Юрисдикция Верховного суда в соответствии с Конституцией

Доктрины судебной защиты

- Возможность судебной защиты дел и разногласий

- Доктрина Мутности

- Доктрина политического вопроса

- Доктрина зрелости

- Доктрина конституционного уклонения

Что говорится в статье III Конституции США?

Раздел 1

Судебная власть Соединенных Штатов принадлежит одному Верховному суду и таким нижестоящим судам, которые Конгресс может время от времени издавать и учреждать. Судьи как верховного, так и нижестоящего суда занимают свои должности, пока ведут себя хорошо, и в установленные сроки получают за свои услуги вознаграждение, которое не может быть уменьшено во время их пребывания в должности.

Раздел 2

Судебная власть распространяется на все дела по закону и справедливости, возникающие в соответствии с настоящей Конституцией, законами Соединенных Штатов и договорами, заключенными или которые будут заключены в соответствии с их полномочиями; — на все Дела, касающиеся послов, других государственных министров и консулов; — все дела адмиралтейства и морской юрисдикции; — споры, в которых Соединенные Штаты будут стороной; — споры между двумя или более государствами; — между государством. и гражданами другого штата; — между гражданами разных штатов; — между гражданами одного и того же штата, претендующими на земли по грантам разных штатов, а также между штатом или его гражданами и иностранными государствами, гражданами или подданными.

и гражданами другого штата; — между гражданами разных штатов; — между гражданами одного и того же штата, претендующими на земли по грантам разных штатов, а также между штатом или его гражданами и иностранными государствами, гражданами или подданными.

Во всех делах, касающихся послов, других государственных министров и консулов, а также дел, стороной которых является государство, Верховный суд имеет первоначальную юрисдикцию. Во всех других случаях, упомянутых ранее, Верховный суд должен иметь апелляционную юрисдикцию как в отношении закона, так и фактов, с такими исключениями и в соответствии с такими положениями, которые примет Конгресс.

Судебное разбирательство по всем преступлениям, за исключением дел об импичменте, проводится судом присяжных; и такое судебное разбирательство должно проводиться в штате, где были совершены указанные преступления; но если оно не совершается в каком-либо штате, судебное разбирательство должно проводиться в таком месте или местах, которые Конгресс может определить по закону.