Нарушение прав собственника жилого помещения в 2023 году – Юридическая поддержка

Автор Петр Кузнецов На чтение 17 мин Опубликовано Обновлено

Содержание

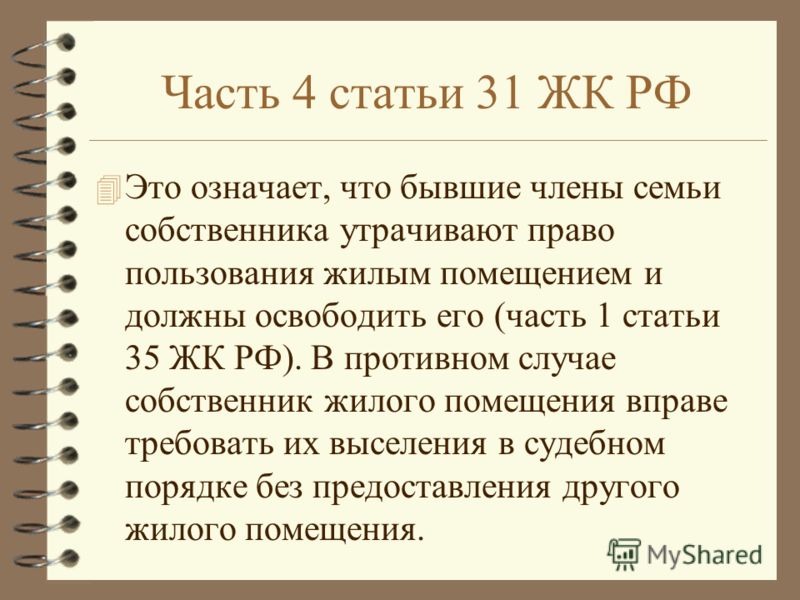

1. В случае прекращения у гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда.

2. В случае, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, принятого с учетом положений части 4 статьи 31 настоящего Кодекса, или на основании завещательного отказа, использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, собственник жилого помещения также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В случае, если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда.

Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, собственник жилого помещения также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В случае, если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный гражданин по требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда.

Комментарии к ст. 35 ЖК РФ

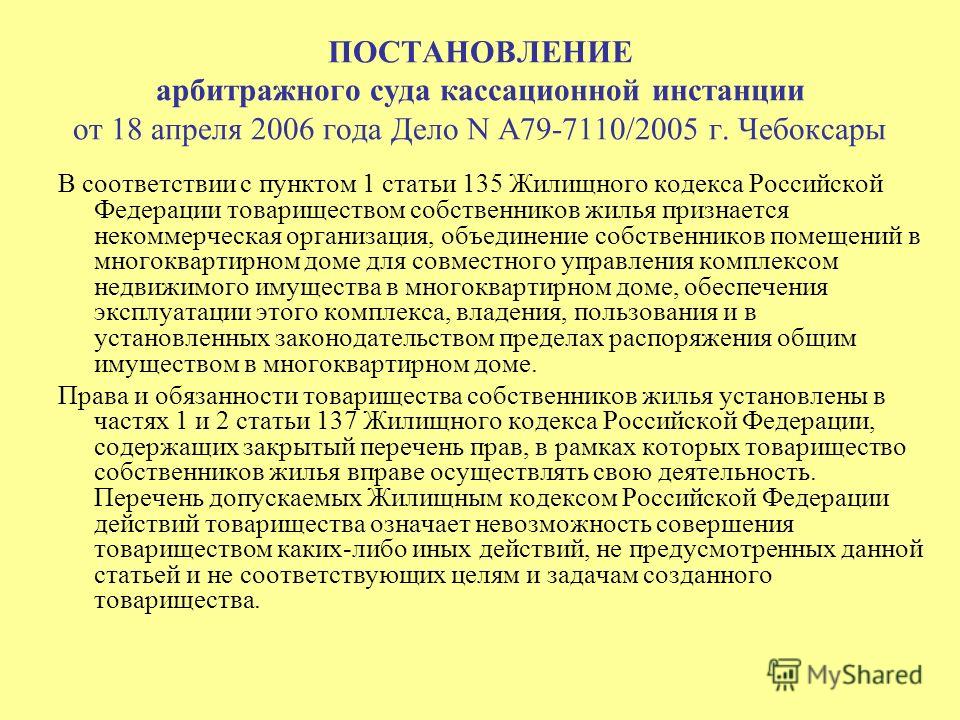

1. Действие комментируемой статьи распространяется на граждан, имеющих право пользования жилыми помещениями частного жилищного фонда и не являющихся собственниками этих жилых помещений. Это могут быть члены семьи собственника жилого помещения, бывшие члены семьи собственника жилого помещения, члены семьи прежнего собственника жилого помещения, граждане, проживающие в жилом помещении на основании завещательного отказа.

В случае прекращения права пользования жилым помещением названных выше граждан они могут быть выселены из занимаемого ими жилого помещения.

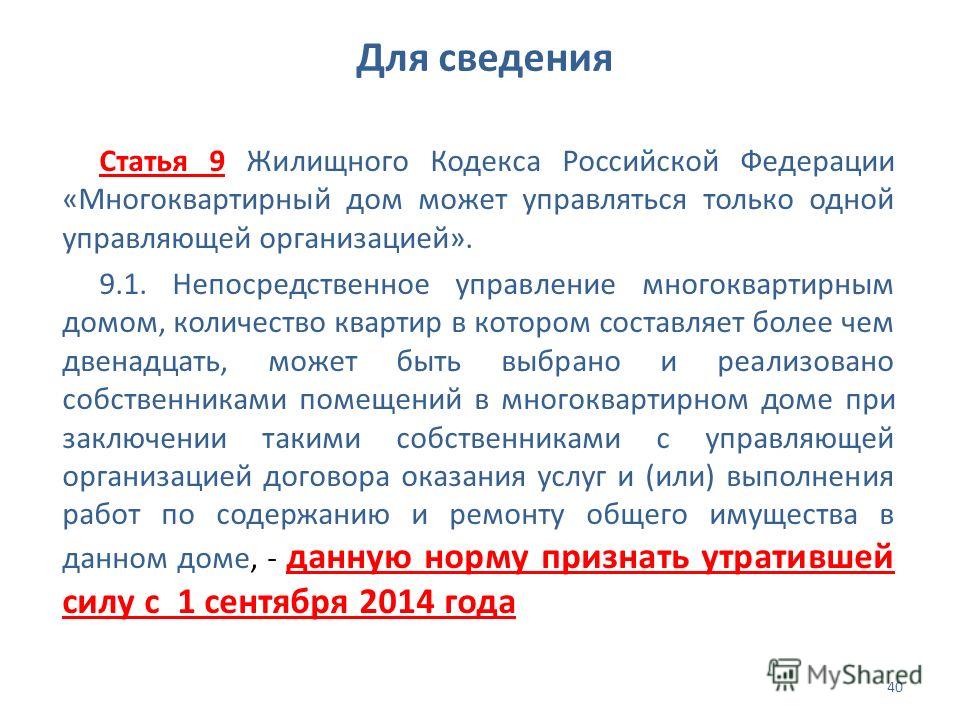

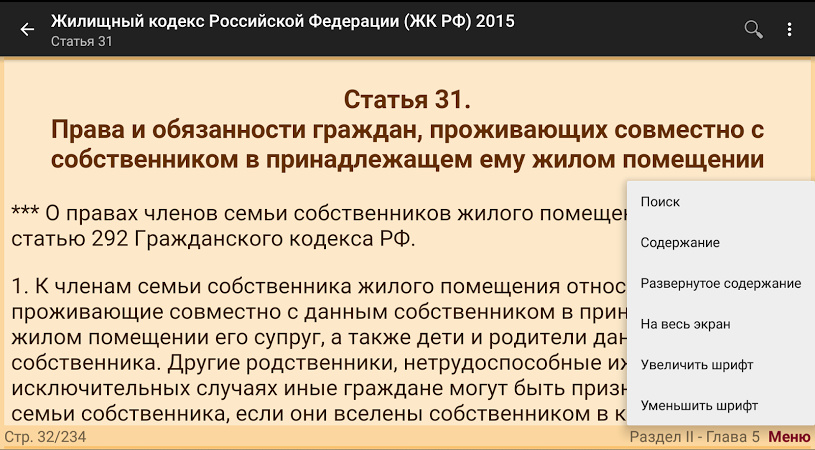

2. К членам семьи собственника жилого помещения согласно ст. 31 ЖК РФ относятся проживающие совместно с этим собственником его супруг, дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи. Право пользования жилым помещением у них прекращается в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения, например прекращения брака. Если бывшие члены семьи собственника жилого помещения в срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождают указанное жилое помещение, они подлежат выселению по требованию собственника на основании решения суда (см. комментарий к ст. 31 ЖК).

3. Согласно п. 2 ст. 292 ГК РФ переход права собственности на жилое помещение является основанием для прекращения права пользования этим жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено федеральным законом. Члены семьи собственника жилого помещения не имеют права распоряжения этим помещением. При отчуждении жилого помещения его собственником у членов его семьи прекращается право пользования этим помещением.

Члены семьи собственника жилого помещения не имеют права распоряжения этим помещением. При отчуждении жилого помещения его собственником у членов его семьи прекращается право пользования этим помещением.

Смена собственника жилого помещения происходит и в случае смерти собственника помещения. В этом случае право пользования жилым помещением членами семьи прежнего собственника прекращается.

В случае отказа освободить жилое помещение члены семьи прежнего собственника жилого помещения подлежат выселению из этого помещения в судебном порядке на основании заявления его собственника.

4. Граждане могут приобрести право пользования жилым помещением на основании завещательного отказа. На наследника, которому переходит по завещанию жилое помещение, завещатель вправе возложить обязанность предоставить лицу, указанному в завещании, право пользования этим жилым помещением или отдельной его частью на период жизни этого лица либо на иной срок (ст. 1137 ГК). Если в завещании установлен иной срок (не пожизненно), на который наследник обязан предоставить право пользования жилым помещением гражданину, то истечение этого срока является основанием для прекращения права пользования жилым помещением гражданином, которому это право было предоставлено завещательным отказом. Данный гражданин может быть выселен собственником жилого помещения (см. комментарий к ст. 33 ЖК).

Данный гражданин может быть выселен собственником жилого помещения (см. комментарий к ст. 33 ЖК).

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу. Однако при выкупе жилого помещения в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд право пользования гражданином, которому это право предоставлено завещательным отказом, прекращается.

Указанные лица подлежат выселению из выкупленного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения.

5. В случае, когда члены семьи собственника жилого помещения, бывшие члены семьи собственника, пользование жилым помещением которых производится на основании решения суда, или граждане, проживающие в жилом помещении на основании завещательного отказа, используют это жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить их об устранении этих нарушений и назначить разумный срок для проведения ремонта в жилом помещении либо для устранения нарушения.

Если названные граждане после предупреждения собственника жилого помещения продолжают нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению или без уважительных причин не проведут необходимый ремонт, то по иску собственника жилого помещения эти граждане подлежат выселению без предоставления другого жилого помещения.

После выселения указанных выше граждан обязанность в проведении ремонта лежит на собственнике этого жилого помещения.

6. Если члены семьи собственника жилого помещения, бывшие члены семьи собственника, пользование жилым помещением которых производится на основании решения суда, или граждане, проживающие в жилом помещении на основании завещательного отказа, самовольно произвели переустройство или перепланировку занимаемого помещения, то орган местного самоуправления направляет собственнику жилого помещения уведомление о приведении их жилого помещения в разумный срок в первоначальное состояние. Собственник жилого помещения вправе уведомить лиц, имеющих право пользования этим помещением и самовольно произведших переустройство и перепланировку, о приведении жилого помещения в прежнее состояние. Но при этом ответственность за действия этих лиц несет собственник. Приведение жилого помещения его собственником в прежнее состояние является основанием для взыскания с лиц, самовольно произведших переустройство и перепланировку, возмещения ущерба. Думается, что такие действия лиц, имеющих право пользования помещением, могут служить основанием для выселения их из жилого помещения по требованию его собственника.

Но при этом ответственность за действия этих лиц несет собственник. Приведение жилого помещения его собственником в прежнее состояние является основанием для взыскания с лиц, самовольно произведших переустройство и перепланировку, возмещения ущерба. Думается, что такие действия лиц, имеющих право пользования помещением, могут служить основанием для выселения их из жилого помещения по требованию его собственника.

1. Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим Кодексом.

2. Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу на основании договора аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных гражданским законодательством, настоящим Кодексом.

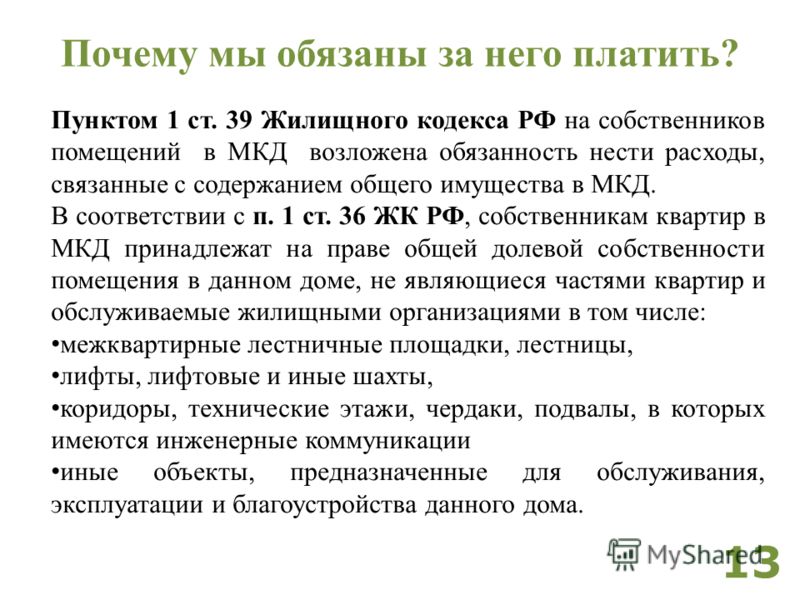

3. Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя содержания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.

4. Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

5. Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Под обращением с твердыми коммунальными отходами для целей настоящего Кодекса и иных актов жилищного законодательства понимаются транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов.

Комментарии к ст. 30 ЖК РФ

1. Любой собственник (в том числе собственник жилого помещения) имеет право владения, пользования и распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК).

Право владения есть обеспеченная законом возможность удерживать вещь (в данном случае — жилое помещение) в своем обладании. Право пользования представляет собой обеспеченную законом возможность извлечения из вещи ее полезных свойств (применительно к жилому помещению использовать его для проживания) (см. также п. 7 комментария к ст. 1 ЖК). Право распоряжения есть обеспеченная законом возможность определять юридическую судьбу вещи (п. 3 комментария к рассматриваемой статье).

Указание на то, что названные правомочия собственника обеспечены законом, означает их охрану и защиту законом. Так, жилище неприкосновенно; никто не может быть произвольно лишен жилища; жилищное законодательство основывается на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав; основными началами жилищного законодательства являются в том числе необходимость обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их судебной защиты и т. д. (см. также п. п. 6 — 10 комментария к ст. 1 ЖК).

д. (см. также п. п. 6 — 10 комментария к ст. 1 ЖК).

2. В ЖК РФ (ч. 1 комментируемой статьи) говорится о пределах использования жилищного помещения. На самом деле, конечно, правильнее говорить о пределах осуществления права собственности на жилье. Во-первых, понятие «осуществление права» более широкое и, стало быть, в содержание понятия «осуществление права собственности на жилое помещение» в том числе входит возможность использования жилого помещения. Во-вторых, говоря об использовании жилья, следует помнить, что всегда есть риск быть неправильно понятым: идет ли речь только о реализации права пользования или имеется в виду также и осуществление правомочий владения и распоряжения . Ну и, наконец, в-третьих, вряд ли верно заменять устоявшуюся терминологию («осуществление права», «владение, пользование и распоряжение имуществом»), если на то нет особой необходимости.

А.В. Венедиктов вместо понятий указанных трех правомочий предлагал применять понятие «использование» (см.: Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. М.: Юрид. лит., 1948. С. 34). Но эта точка зрения не получила широкого распространения.

В. Государственная социалистическая собственность. М.: Юрид. лит., 1948. С. 34). Но эта точка зрения не получила широкого распространения.

Пределы осуществления права собственности на жилые помещения представляют собой установленные федеральным законодательством определенные границы, в которых собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему помещением.

Вопреки утверждению, содержащемуся в ч. 1 комментируемой статьи, осуществление права собственности на жилые помещения (по терминологии Кодекса — «использование жилого помещения») происходит в пределах, очерченных не только Кодексом, но и иными актами, причем не только актами жилищного законодательства. Так, в силу ч. 3 ст. 17 Конституции РФ осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. (Кстати, ст. 10 ГК имеет титул «Пределы осуществления гражданских прав», а право собственности, в том числе на жилое помещение, есть право гражданское.) В ст. 209 ГК РФ предусмотрено, что собственник может по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В ст. 288 ГК РФ указывается, что собственник должен использовать жилое помещение по назначению (для проживания граждан), отмечается недопустимость размещения в жилых домах промышленных производств и т.д. и т.п.

(Кстати, ст. 10 ГК имеет титул «Пределы осуществления гражданских прав», а право собственности, в том числе на жилое помещение, есть право гражданское.) В ст. 209 ГК РФ предусмотрено, что собственник может по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. В ст. 288 ГК РФ указывается, что собственник должен использовать жилое помещение по назначению (для проживания граждан), отмечается недопустимость размещения в жилых домах промышленных производств и т.д. и т.п.

Многие названные и другие положения, определяющие пределы осуществления права собственности (в том числе на жилые помещения), в той или иной форме воспроизводятся в ЖК РФ. Так, в ст. 1 Кодекса предписывается, что при осуществлении гражданами жилищных прав и исполнении вытекающих из жилищных отношений обязанностей не должны нарушаться права, свободы и законные интересы других граждан. В ст. 17 ЖК РФ повторяется известное правило о предназначении жилого помещения (для проживания). Здесь же делается некоторое «послабление» для лиц, использующих жилье для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но тут же устанавливается традиционный «ограничитель»: при этом нельзя нарушать права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Воспроизводится и положение о недопустимости размещения в жилых помещениях промышленных производств и т.д.

В ст. 17 ЖК РФ повторяется известное правило о предназначении жилого помещения (для проживания). Здесь же делается некоторое «послабление» для лиц, использующих жилье для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности, но тут же устанавливается традиционный «ограничитель»: при этом нельзя нарушать права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение. Воспроизводится и положение о недопустимости размещения в жилых помещениях промышленных производств и т.д.

В комментируемой статье называются такие пределы осуществления права собственности на жилое помещение, как необходимость использовать его только по назначению (ч. 1), недопустимость бесхозяйственного обращения с ним, необходимость соблюдения прав и законных интересов соседей, правил пользования жилыми помещениями, а также правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 4).

Как уже отмечалось, пределы осуществления права собственности на жилые помещения очерчиваются не только ЖК РФ, но и иными актами, в том числе жилищного законодательства. Так, к компетенции Российской Федерации отнесено установление правил пользования жилыми помещениями (п. 13 ст. 12 ЖК). Они утверждаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ч. 4 ст. 17 ЖК).

Так, к компетенции Российской Федерации отнесено установление правил пользования жилыми помещениями (п. 13 ст. 12 ЖК). Они утверждаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (ч. 4 ст. 17 ЖК).

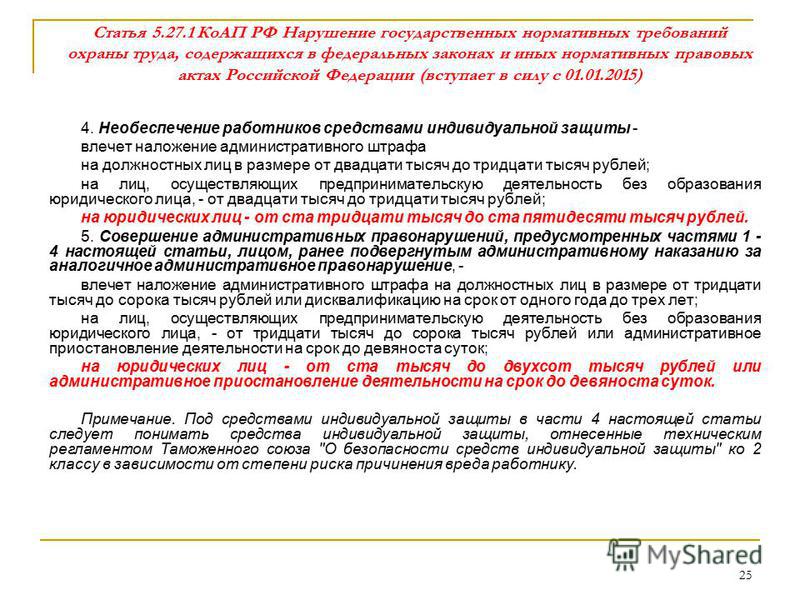

При нарушении установленных законодательством пределов осуществления права собственности на жилое помещение к нарушителям применяются различного рода санкции (начиная от штрафа и заканчивая лишением права собственности на жилое помещение) .

О пределах осуществления и ограничения права собственности на жилые помещения см. также: Крашенинников П.В. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. М.: Статут, 2000. С. 9 — 21.

3. В ч. 2 комментируемой статьи названы некоторые действия, которые может совершать собственник жилого помещения, реализуя принадлежащее ему правомочие распоряжения. Распоряжаясь своим жильем, собственник помимо действий, предусмотренных в ч. 2 ст. 30, может передать принадлежащее ему жилое помещение в залог, передать или подарить его и т. д.

д.

Все действия, перечисленные в ч. 2 комментируемой статьи, объединяет то, что под ними подразумевается распоряжение своим жильем путем предоставления его кому-либо в пользование (для проживания граждан).

Хотя в законе речь идет о передаче жилого помещения «во владение и (или) в пользование», думается, использование союза «или» неуместно. Никому не нужно жилье во владении, если нет права пользования. Невозможно пользоваться жильем, не владея им. По-видимому, в данном случае (в ч. 2 комментируемой статьи) ошибочно воспроизведено положение п. 2 ст. 671 ГК РФ.

Передача жилого помещения гражданину на основании договора найма регламентируется ГК РФ (ст. ст. 671, 673 — 688) .

С легкой руки П.В. Крашенинникова данный договор получил наименование «коммерческий наем». См.: Крашенинников П.В. Наем жилого помещения // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарий, алфавитно-предметный указатель. М., 1996. С. 350 — 357.

Предоставление жилья по договору безвозмездного пользования осуществляется также по правилам, установленным ГК РФ (ст. ст. 689 — 701). Естественно, что при этом «работают» и жилищно-правовые нормы (о назначении жилого помещения (использование только для проживания), недопустимости нарушения прав и охраняемых законом интересов других граждан и т.д.).

ст. 689 — 701). Естественно, что при этом «работают» и жилищно-правовые нормы (о назначении жилого помещения (использование только для проживания), недопустимости нарушения прав и охраняемых законом интересов других граждан и т.д.).

Под предоставлением жилого помещения собственником другим лицам «на ином законном основании» можно понимать, в частности, передачу жилья в пользование на основании соглашений, законом не предусмотренных, но ему не противоречащих (см. ст. 10 ЖК и комментарий к ней).

В быту достаточно широко распространено словосочетание «аренда квартиры» в том случае, когда кто-либо «снимает жилье». Если перевести это на язык, понятный юристам, то окажется, что речь идет о коммерческом найме жилого помещения (ст. ст. 671, 673 — 688 ГК). В аренду жилье может передаваться только юридическим лицам (п. 2 ст. 671 ГК). При этом юридическое лицо — арендатор может использовать жилое помещение только для проживания граждан.

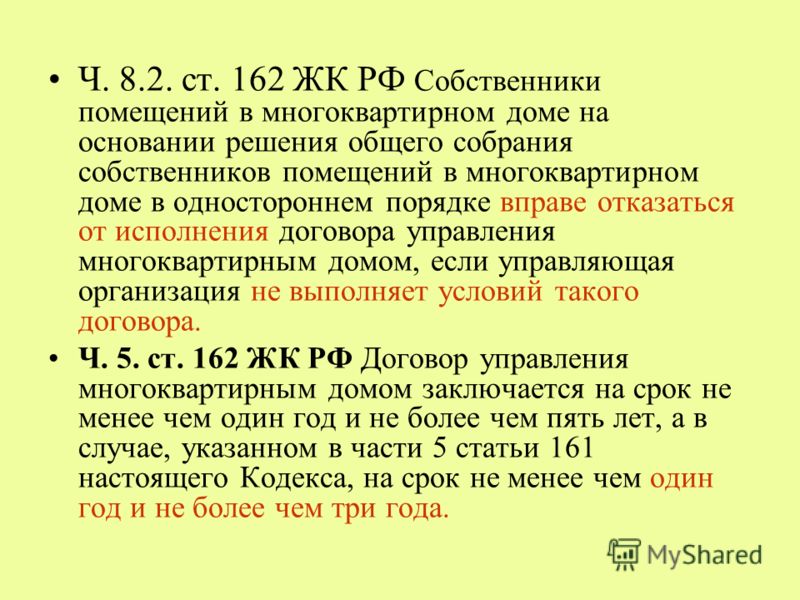

4. Любой собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 ГК). Это известное положение гражданского законодательства воспроизведено в ч. 3 комментируемой статьи. При этом, во-первых, осуществлена «привязка» к объекту жилищных прав. Собственник жилого помещения несет бремя его содержания. Во-вторых, собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (ст. 290 ГК; ст. 36 ЖК). Стало быть, собственники квартир несут также бремя содержания этого общего имущества (см. также ст. 39 ЖК и комментарий к ней). В-третьих, собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты (ч. 1 ст. 41 ЖК). Естественно, на собственников комнат возлагается бремя содержания этих помещений (см. также ст. 43 ЖК и комментарий к ней).

210 ГК). Это известное положение гражданского законодательства воспроизведено в ч. 3 комментируемой статьи. При этом, во-первых, осуществлена «привязка» к объекту жилищных прав. Собственник жилого помещения несет бремя его содержания. Во-вторых, собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (ст. 290 ГК; ст. 36 ЖК). Стало быть, собственники квартир несут также бремя содержания этого общего имущества (см. также ст. 39 ЖК и комментарий к ней). В-третьих, собственникам комнат в коммунальной квартире принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в данной квартире, используемые для обслуживания более одной комнаты (ч. 1 ст. 41 ЖК). Естественно, на собственников комнат возлагается бремя содержания этих помещений (см. также ст. 43 ЖК и комментарий к ней). В-четвертых, указание ст. 210 ГК о несении собственником бремени содержания своего имущества сопровождается оговоркой: «если иное не предусмотрено законом или договором». В комментируемой статье в соответствующем месте говорится о федеральном законе или договоре. Несмотря на кажущееся отличие, можно утверждать, что в ЖК РФ «дословно» воспроизводится положение ГК РФ. Гражданское законодательство относится к ведению Российской Федерации (ст. 71 Конституции). Понятно, что в ГК РФ под законом подразумевается только федеральный законодательный акт (п. 2 ст. 3). Жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции). Жилищные отношения регулируются как федеральными законами, так и законами субъектов Федерации (см. ст. 5 ЖК и комментарий к ней). Но поскольку в комментируемой статье воспроизводится гражданско-правовая норма, то логично, что общее правило, в ней содержащееся, может быть изменено только федеральным законом (или договором), но не законом субъекта Федерации.

В-четвертых, указание ст. 210 ГК о несении собственником бремени содержания своего имущества сопровождается оговоркой: «если иное не предусмотрено законом или договором». В комментируемой статье в соответствующем месте говорится о федеральном законе или договоре. Несмотря на кажущееся отличие, можно утверждать, что в ЖК РФ «дословно» воспроизводится положение ГК РФ. Гражданское законодательство относится к ведению Российской Федерации (ст. 71 Конституции). Понятно, что в ГК РФ под законом подразумевается только федеральный законодательный акт (п. 2 ст. 3). Жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции). Жилищные отношения регулируются как федеральными законами, так и законами субъектов Федерации (см. ст. 5 ЖК и комментарий к ней). Но поскольку в комментируемой статье воспроизводится гражданско-правовая норма, то логично, что общее правило, в ней содержащееся, может быть изменено только федеральным законом (или договором), но не законом субъекта Федерации.

Собственник должен поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, с тем чтобы оно соответствовало установленным требованиям, его можно было использовать для проживания и т.п. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах по содержанию общего имущества (ст. 39 ЖК). Аналогичную обязанность несет собственник комнаты в коммунальной квартире: он участвует в расходах по содержанию общего имущества в коммунальной квартире.

Сравнительно редко закон полностью отменяет общее правило о несении бремени содержания имущества его собственником и возлагает такое бремя на иное лицо. Так, если жилые помещения находятся в хозяйственном ведении государственных или муниципальных унитарных предприятий либо в оперативном управлении учреждений, то именно на эти субъекты возлагается обязанность содержать такие помещения. Иногда закон распределяет бремя содержания имущества между различными лицами. Например, наймодатель по договору социального найма обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения (п. 3 ч. 2 ст. 65 ЖК). На нанимателя возлагается обязанность проведения текущего ремонта (п. 4 ч. 3 ст. 67 ЖК).

3 ч. 2 ст. 65 ЖК). На нанимателя возлагается обязанность проведения текущего ремонта (п. 4 ч. 3 ст. 67 ЖК).

Договором можно перенести бремя содержания жилого помещения на иное лицо. Например, договором коммерческого найма жилого помещения может быть предусмотрена обязанность нанимателя осуществлять как капитальный, так и текущий ремонт жилого помещения. Однако усмотрение сторон договора, как правило, существенно ограничивается императивными нормами. Так, осуществление капитального ремонта жилого помещения, являющегося предметом договора социального найма, возлагается на наймодателя (п. 3 ч. 2 ст. 65 ЖК) и не иначе (нельзя изменить данное правило договором).

Глава 5 ЖК РФ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ИНЫХ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ ПОМЕЩЕНИИ ГРАЖДАН

Жилищный кодекс > Раздел II ЖК РФ. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ > Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И ИНЫХ ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕМУ ПОМЕЩЕНИИ ГРАЖДАН

Кодексы РФ

Популярные материалы

Федеральный закон от 02. 10.2007 N 229-ФЗ

10.2007 N 229-ФЗ

Для пятидневной рабочей недели

Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ

Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ

Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1

Федеральный закон от 29.12.2012 N 275-ФЗ

Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ

ЖК РФ — документы Пленума и Президиума ВС

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)

ЖК РФ — последние изменения и законы

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

«Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — городу федерального значения Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации»

«О статусе военнослужащих»

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

«О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса Российской Федерации»

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов»

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного управления в сфере официального статистического учета»

Оцените статью:

[Всего голосов: 0 Средняя оценка: 0]

Ст.

22 ЖК РФ. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

22 ЖК РФ. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение1. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований настоящего Кодекса и законодательства о градостроительной деятельности.

2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц.

3. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

3.1. Перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не допускается.

3.2. Перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не допускается.

4. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.

< Статья 21. Страхование жилых помещений

Статья 23. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение >

1. Жилое помещение предназначено для проживания граждан (ст. 288 ГК и ст. 17 ЖК). Однако при этом законодатель допускает использование жилого помещения для осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской деятельности проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение (см.

2. В комментируемой статье предусмотрены условия перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, которые допускаются с учетом соблюдения требований настоящего Кодекса и законодательства РФ о градостроительной деятельности.

3. Для перевода жилого помещения в нежилое законодатель установил некоторые ограничения. Переводимое жилое помещение не должно быть обременено правом пользования третьими лицами, поскольку это нарушило бы их жилищные права. Договор, в соответствии с которым граждане приобрели право пользования данным жилым помещением, должен быть расторгнут до перевода этого помещения в нежилое. Жилое помещение может быть обременено правами пользования, которые основаны не на договоре, — это право пользования жилым помещением членами семьи собственника (см. комментарий к ст. 31 ЖК), а также право пользования жилым помещением, предоставленное по завещательному отказу (см. комментарий к ст. 33 ЖК). В этих случаях прекращение права пользования указанными гражданами может быть произведено по соглашению собственника и названных граждан. Кроме права пользования жилое помещение может быть обременено, например, залогом.

Жилое помещение может быть обременено правами пользования, которые основаны не на договоре, — это право пользования жилым помещением членами семьи собственника (см. комментарий к ст. 31 ЖК), а также право пользования жилым помещением, предоставленное по завещательному отказу (см. комментарий к ст. 33 ЖК). В этих случаях прекращение права пользования указанными гражданами может быть произведено по соглашению собственника и названных граждан. Кроме права пользования жилое помещение может быть обременено, например, залогом.

Не допускается перевод в нежилые жилых комнат в квартире. В данном случае был бы непонятен режим помещения, в котором одновременно гражданин проживает и использует часть его в качестве нежилого. Если жилым помещением является квартира, то она полностью должна будет использоваться в качестве жилья для проживания граждан.

Также перевод недопустим при отсутствии отдельного от общего подъезда входа в помещение или технической возможности сделать отдельный вход. Нежилое помещение должно иметь отдельный выход на улицу. Использование одного и того же входа в жилой подъезд и в нежилое помещение законодатель не допускает.

Нежилое помещение должно иметь отдельный выход на улицу. Использование одного и того же входа в жилой подъезд и в нежилое помещение законодатель не допускает.

В многоэтажных домах допускается перевод в нежилые жилых помещений, расположенных на первом этаже. Перевод жилого помещения, расположенного на втором этаже жилого дома и выше, возможен только в случаях наличия отдельного входа или технической возможности сделать отдельный вход и только при использовании в нежилых целях помещения (помещений), расположенного непосредственно под переводимым помещением. Отдельный от общего подъезда вход в переведенное помещение в этих случаях, как правило, производится из помещения, расположенного этажом ниже, непосредственно под переведенным помещением.

4. Требования к нежилым помещениям могут отличаться от требований, предъявляемых к жилым помещениям. Это может быть различная звукоизоляция, температурный режим помещения и т.д. Кроме того, жилое помещение должно быть изолированным, в нем должны быть кухня, санузел и т. д. При переводе нежилого помещения в жилое все названные требования должны быть соблюдены. Жилое помещение после перевода должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к нему.

д. При переводе нежилого помещения в жилое все названные требования должны быть соблюдены. Жилое помещение после перевода должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к нему.

Целенаправленное толкование «ненаказания» в соответствии со статьей 31(1) Конвенции о статусе беженцев

В этой статье предлагается альтернативный способ толкования статьи 31(1) Конвенции о статусе беженцев о ненаказании беженцев, чтобы лица, ходатайствующие о предоставлении убежища и беженцы, находящиеся под юрисдикцией государства, также могут пользоваться защитой отсутствия наказания. При целенаправленном, а не буквальном, текстовом чтении статья 31(1) может быть использована для заполнения пробела, возникающего, когда лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы еще не могут попасть на территорию государства и в то же время не могут вернуться на территории, где они испытывают «обоснованные опасения преследования». В свете продолжающейся ситуации в Средиземном море новый подход к толкованию положения о ненаказании может стать способом усиления защиты тех, кто ищет убежища.

Изображение Эмили Уилсон. Снято в сирийском лагере беженцев

.

Введение

По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, тысячи беженцев погибли при пересечении Средиземного моря. Те, кто бежит морем, оказываются в правовой неопределенности, поскольку им не разрешается физически въезжать на территорию государства, а также они не могут вернуться в страну своего происхождения. Механизмы миграционного контроля, такие как операции по отталкиванию в открытом море, которые проводятся для того, чтобы лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, никогда не достигали берегов штатов, еще больше усугубляют этот правовой вакуум. Существует вероятность того, что существующее договорное право, в частности статья 31(1) Конвенции о статусе беженцев (Конвенция о беженцах), может помочь восполнить этот пробел.

Традиционно Конвенция о беженцах предотвращает наказание беженца за его или ее незаконное пребывание на территории государства. Это положение содержится в статье 31(1) Конвенции о беженцах (пункт о ненаказании), которая гласит:

Это положение содержится в статье 31(1) Конвенции о беженцах (пункт о ненаказании), которая гласит:

«Договаривающиеся государства не должны налагать штрафы в связи с их незаконным въездом или присутствием в отношении беженцев, которые, прибывая непосредственно с территории, где их жизни или свободе угрожала опасность… входить или находиться на их территории без разрешения, при условии, что они без промедления явятся властям и представят веские основания для своего незаконного проникновения или присутствия».

Существует множество способов толкования этого положения. Я предлагаю два таких пути. Во-первых, это традиционное прочтение положения в виде простого текста, при котором положение интерпретируется на основе его значения в виде открытого текста. В простом тексте Положения о ненаказании говорится, что лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, должно находиться  Целенаправленная интерпретация исследует значение намерения составителей при интерпретации текста. Целенаправленное прочтение этого положения предполагает, что просители убежища в пределах юрисдикции штата также могут воспользоваться защитой, предлагаемой этим положением.

Целенаправленная интерпретация исследует значение намерения составителей при интерпретации текста. Целенаправленное прочтение этого положения предполагает, что просители убежища в пределах юрисдикции штата также могут воспользоваться защитой, предлагаемой этим положением.

Это чтение соответствует гуманитарным целям Конвенции о беженцах, которая заключается в обеспечении максимально широкой защиты тем, кто этого заслуживает. В тех случаях, когда текст Конвенции о беженцах неоднозначен, Венская конвенция о праве международных договоров может использоваться как дополнительное средство толкования. Венская конвенция предполагает, что цель оговорки о ненаказании состоит в том, чтобы предотвратить ситуацию, когда истец может оказаться между двумя суверенными указами, когда он или она вынужден покинуть свою страну происхождения, но ему отказано во въезде в другую.

Простым текстом Положения о ненаказании должно быть исключение защиты от ненаказания для лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, которые еще физически не находятся на территории государства. Однако более широкое, целенаправленное толкование включает заявителей, которые стремятся въехать или находятся в процессе въезда на территорию штата. Во-первых, цель Положения о ненаказании состоит в том, чтобы не допустить, чтобы проситель убежища оставался в подвешенном состоянии. Во-вторых, целенаправленное прочтение оговорки об отказе от наказания предполагает, что отказ от наказания будет означать не только наказание заявителя за незаконное присутствие, но и защиту заявителя от ситуации отказа с обеих сторон.

Однако более широкое, целенаправленное толкование включает заявителей, которые стремятся въехать или находятся в процессе въезда на территорию штата. Во-первых, цель Положения о ненаказании состоит в том, чтобы не допустить, чтобы проситель убежища оставался в подвешенном состоянии. Во-вторых, целенаправленное прочтение оговорки об отказе от наказания предполагает, что отказ от наказания будет означать не только наказание заявителя за незаконное присутствие, но и защиту заявителя от ситуации отказа с обеих сторон.

Дополнением к этой точке зрения является идея о том, что оговорка о ненаказании применяется не только к лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, находящимся на территории государства, но и к лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища в пределах юрисдикции штата. Таким образом, можно показать, что наказание просителя убежища за незаконное пребывание в пределах юрисдикции государства было бы нарушением этого положения.

Одним из способов защиты лиц, ищущих убежища, , а не , на территории государства может быть экстернализация процессов миграционного контроля. Двусторонние соглашения между странами могут быть заключены для институционализации офшорной обработки таким образом, который прямо противоречит Положению о неналожении штрафов. Кроме того, при работе в сочетании с запретом на отправку заявителей обратно на преследование, смерть или пытки (см. о невыдворении ), оговорка о ненаказании может выступать в качестве дополнительной защиты для просителей убежища, находящихся в подвешенном состоянии.

Двусторонние соглашения между странами могут быть заключены для институционализации офшорной обработки таким образом, который прямо противоречит Положению о неналожении штрафов. Кроме того, при работе в сочетании с запретом на отправку заявителей обратно на преследование, смерть или пытки (см. о невыдворении ), оговорка о ненаказании может выступать в качестве дополнительной защиты для просителей убежища, находящихся в подвешенном состоянии.

Буквальное, простое чтение текста

Это буквальное и простое толкование текста Положения о неналожении штрафов, в котором говорится, что заявители должны находиться на физической территории, проблематично во многих отношениях. Во-первых, это ограничивает понимание свободы передвижения беженцев. При таком прочтении беженцы защищены только после успешного прибытия и физического присутствия в пределах границ государства. Во-вторых, это ограниченное толкование пункта о ненаказании создает правовой вакуум в ущерб лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, которые прибывают морем. В-третьих, допущение такого ограничительного толкования оговорки о ненаказании подрывает основное обоснование наличия такого положения в первую очередь, а именно усиление защиты беженцев.

В-третьих, допущение такого ограничительного толкования оговорки о ненаказании подрывает основное обоснование наличия такого положения в первую очередь, а именно усиление защиты беженцев.

Предлагаемое, целевое прочтение

Имеется научное обоснование экстерриториального (за пределами территории государства) применения юрисдикции государства. Кроме того, было высказано предположение, что запрет лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, в открытом море потенциально может находиться в рамках Оговорки о ненаказании. Хотя еще предстоит выяснить, может ли быть установлена более прямая связь между применимостью оговорки о ненаказании (как это в настоящее время рассматривается в научной литературе) и транспортировкой лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища по отношению к соглашениям с третьими странами, такая связь — даже сильная — может быть оправдана тремя положениями или причинами.

Я резюмирую свои аргументы в виде следующих трех утверждений:

- В соответствии с международным правом понятие «территория» может быть получено из Монтевидеоской конвенции о правах и обязанностях государств.

Эта конвенция гласит, что существует четыре критерия для определения того, что представляет собой государство. Как будет показано далее, это определение государственности довольно ограничительно. Вместо этого я предлагаю, чтобы определение государственности могло охватывать более широкое понятие государственной юрисдикции и государственного суверенитета, где «территория» является лишь одним из критериев для определения вопросов юрисдикции.

Эта конвенция гласит, что существует четыре критерия для определения того, что представляет собой государство. Как будет показано далее, это определение государственности довольно ограничительно. Вместо этого я предлагаю, чтобы определение государственности могло охватывать более широкое понятие государственной юрисдикции и государственного суверенитета, где «территория» является лишь одним из критериев для определения вопросов юрисдикции. - Подтвердив первое утверждение выше, фраза «входить или находиться на их территории» в статье 31(1) может быть истолкована как включающая в себя нечто большее, чем просто присутствие (на территории государства). Это может также включать случаи, когда индивидуальный заявитель может быть пытающимся въехать на территорию или находится в процессе въезда на территорию.

- Подтвердив два вышеизложенных предложения, оговорка о неналожении санкций также будет применяться в транзитных зонах, если такая транзитная зона находится в непосредственной близости от границ государства, в том числе когда государства осуществляют миграционный контроль и пограничный контроль экстерриториально (т.

е. за пределами территории государства). установленная территория).

е. за пределами территории государства). установленная территория).

Я раскрою эти аргументы ниже:

- Территория как более широкое понятие государственной юрисдикции и суверенитета

Статья 1 Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств определяет государственность государства на основе следующих критериев: 1) постоянное население, 2) определенная территория, 3) правительство и 4) способность вступать в отношения с другими государствами. Критерии государственности Монтевидео не являются независимыми друг от друга. Например, без эффективного правительства и государственного контроля над определенной территорией было бы трудно претендовать на государственность. Кроме того, международное право определяет «территорию» как степень государственного контроля над территорией, так что «территория» как критерий государственности в значительной степени зависит от эффективного правительства и государственного контроля. Способность правительства поддерживать суверенный контроль над территорией, на которую он претендует, может быть признаком его эффективности.

Исходя из вышеизложенного, понятие «территория» может быть истолковано как охватывающее более физических территорий. Его также можно использовать для охвата более широких вопросов государственной юрисдикции и суверенитета. Если это предложение будет принято, истец, который оштрафован за то, что находится в пределах юрисдикции штата, т.е. в открытом море — будут неправомерно преследоваться в соответствии с пунктом о ненаказании.

- «Входить или находиться на их территории» как нечто большее, чем просто присутствие

Ведущие ученые в этой области предположили, что оговорка об отказе от наказания может применяться в случаях, когда заявитель пытается въехать или в процессе въезда на территорию штата. Если слова «входить или находиться на их территории» означают нечто большее, чем простое присутствие, защита ненаказания может быть также расширена, чтобы охватить лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, которые находятся в открытом море, добиваясь допуска на территорию государства. Это предложение очень важно, потому что оно заполняет правовой вакуум, оставленный просителями убежища, которые в противном случае еще не находятся на территории государства, но в то же время не обязательно подпадают под действие невыдворение защита (т. е. запрет на возвращение к преследованию, смерти или пыткам). Примером того, когда это может произойти, является случай, когда лицо, которое не имеет права на защиту невыдворения , ищет убежища, но его статус беженца еще не подтвержден, поскольку он не смог получить доступ к процедурам предоставления убежища в штате. или его территории.

Это предложение очень важно, потому что оно заполняет правовой вакуум, оставленный просителями убежища, которые в противном случае еще не находятся на территории государства, но в то же время не обязательно подпадают под действие невыдворение защита (т. е. запрет на возвращение к преследованию, смерти или пыткам). Примером того, когда это может произойти, является случай, когда лицо, которое не имеет права на защиту невыдворения , ищет убежища, но его статус беженца еще не подтвержден, поскольку он не смог получить доступ к процедурам предоставления убежища в штате. или его территории.

Соответственно, при чтении слов «входить или находиться на их территории» как нечто большее, чем простое присутствие, защита просителей убежища, которые в противном случае не могут воспользоваться положениями о ненаказании, будет усилена.

- Транзитные зоны как часть территории государства

Защита, предлагаемая Оговоркой об отсутствии наказания, должна применяться в тех областях, где юрисдикция государства включает экстерриториальное осуществление миграционного контроля и где указанная сфера действия может считаться частью территории государства. На практике это повлечет за собой отказ от наказания просителей убежища , пытающихся въехать или находящихся в процессе въезда .0018 транзитная зона, в которой осуществляется миграционный контроль и/или пограничный контроль. Следуя этой логике, заявителям, не имеющим документов, должно быть предложено убежище даже в транзитных зонах, и они не должны подвергаться наказанию за свое незаконное присутствие там. Продолжая этот пример, когда открытое море также может рассматриваться как транзитная зона, истец будет иметь право заявить о своем праве ненаказания, когда государство осуществляет свою юрисдикцию экстерриториально посредством осуществления миграционного контроля в открытом море.

На практике это повлечет за собой отказ от наказания просителей убежища , пытающихся въехать или находящихся в процессе въезда .0018 транзитная зона, в которой осуществляется миграционный контроль и/или пограничный контроль. Следуя этой логике, заявителям, не имеющим документов, должно быть предложено убежище даже в транзитных зонах, и они не должны подвергаться наказанию за свое незаконное присутствие там. Продолжая этот пример, когда открытое море также может рассматриваться как транзитная зона, истец будет иметь право заявить о своем праве ненаказания, когда государство осуществляет свою юрисдикцию экстерриториально посредством осуществления миграционного контроля в открытом море.

Как показывают эти три предложения (хотя это может быть и неочевидно), существует связь между пунктом о ненаказании и транспортировкой лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и соглашений с третьими странами. Я также предположил, что эта связь является сильной. Предполагается, что, взятые вместе, эти три предложения являются причинами, поддерживающими сильную связь между этими двумя концепциями.

Предполагается, что, взятые вместе, эти три предложения являются причинами, поддерживающими сильную связь между этими двумя концепциями.

Заключение

Традиционное, простое прочтение Положения о ненаказании предполагает, что только тогда, когда просителю убежища0017 физически присутствующий на территории государства может пользоваться указанной защитой. Однако это проблематично из-за правового вакуума, который создается для заявителей, пересекающих границу морем. Было высказано мнение, что вместо буквального, простого текстового прочтения пункта о ненаказании новым подходом должно быть целенаправленное прочтение, учитывающее цель, стоящую за этим положением. Три вышеприведенных предложения подчеркивают, почему следует принять эту новую интерпретацию.

В свете продолжающейся ситуации на средиземноморском маршруте для просителей убежища, стремящихся достичь безопасности, новый подход к толкованию пункта о ненаказании может быть способом усилить защиту этих уязвимых лиц.

Эта конвенция гласит, что существует четыре критерия для определения того, что представляет собой государство. Как будет показано далее, это определение государственности довольно ограничительно. Вместо этого я предлагаю, чтобы определение государственности могло охватывать более широкое понятие государственной юрисдикции и государственного суверенитета, где «территория» является лишь одним из критериев для определения вопросов юрисдикции.

Эта конвенция гласит, что существует четыре критерия для определения того, что представляет собой государство. Как будет показано далее, это определение государственности довольно ограничительно. Вместо этого я предлагаю, чтобы определение государственности могло охватывать более широкое понятие государственной юрисдикции и государственного суверенитета, где «территория» является лишь одним из критериев для определения вопросов юрисдикции. е. за пределами территории государства). установленная территория).

е. за пределами территории государства). установленная территория).