На перекрестке истории отечественного частного права

Александр Маковский. Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Сегодня исполняется ровно год, как ушел из жизни выдающийся отечественный цивилист, один из создателей Гражданского кодекса РФ и советского гражданского законодательства, профессор Александр Маковский. Глава Ассоциации юристов России и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников вспоминает об известном правоведе и его работе над ГК. Статья написана для книги «Гражданское право социального государства» на основе личных воспоминаний и литературы, которая приводится со ссылками. Публикуется с разрешения издательства «Статут».Бывают ученые-созерцатели, жрецы чистой науки. Они заняты только ею, а обыденность их не интересует. После себя они оставляют творческое наследие и благодарных учеников. А бывают ученые-деятели, которые наряду с вышеперечисленным еще и пытаются как-то повлиять на окружающую их реальность, что-то изменить в этом мире, другими словами, внедрить свои научные разработки в повседневную практику.

В том, что Александр Львович Маковский относится именно к ученым-деятелям, легко убедиться из простого перечисления кодифицированных актов, в создании которых он принимал активное участие: Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г., ГК РСФСР (1964 г.), Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г., ГК РФ (ч. I – 1994 г., ч. II – 1995 г., ч. III – 2001 г., ч. IV – 2006 г.). Были еще ГК МНР (Монголии) 1962 г., две части Модельного ГК СНГ 1994 и 1995 гг. и помощь в подготовке кодексов союзных республик в 1960-е гг., и консультирование в разработке ГК стран СНГ.

Александр Львович никогда не занимался политикой в прямом смысле этого слова. Но, как учили нас в советских вузах, политика – концентрированное выражение экономики. А гражданское законодательство, которому посвятил свою жизнь Александр Львович, это и есть правила функционирования экономики, и потому оно самым решительным образом влияет на нашу жизнь.

Основную часть своей творческой и профессиональной жизни Александр Львович занимался исследованием частного права во Всесоюзном институте юридических наук (сейчас это Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ) и в Исследовательском центре частного права при Президенте РФ (ИЦЧП). До последнего дня он оставался первым заместителем председателя Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Чуть более 25 лет назад, а точнее в апреле 1993 г., С.А. Хохлов пригласил меня в ИЦЧП, который тогда (как и сейчас) находился недалеко от Красной площади, на Ильинке. В присутствии С.С. Алексеева мы обсуждали вопросы кодификации гражданского и жилищного права, если память не изменяет, еще и организацию Российской школы частного права. Скорее буднично, чем неожиданно, вошел профессор Маковский, Станислав Антонович представил меня по фамилии.

Тогда я не осознавал, что нахожусь в компании тех, кто участвовал в создании окончательной версии советского права, права так называемого развитого социализма, которое в те времена тихо уходило в небытие. Я понял это гораздо позже, когда увлекся историей отечественного права. В тот момент для меня присутствовавшие на этой встрече были прежде всего отцами-основателями права новой России, которое еще только-только зарождалось.

А между тем А.Л. Маковский участвовал в кодификации гражданского законодательства 1960-х гг., был ответственным секретарем по подготовке ГК РСФСР 1964 г., который заменил нэповский Гражданский кодекс 1922 г. В те времена в противовес цитированной выше ленинской максиме политика целиком подчинила себе экономику. Частная собственность была полностью уничтожена, а частному праву власти начисто отказывали в праве на существование.

Официальная идеология полностью подмяла под себя право, рассматривая его в качестве одного из механизмов ускоренного строительства коммунизма. Власти покушались даже на так называемую личную собственность. «Нас уже заставили включить в кодекс нормы об «одном доме на семью», но мы отбиваемся от правил об «одной автомашине на семью»1, – вспоминал Александр Львович. В данном случае «мы» – это молодые ученые А.Л. Маковский и В.Н. Литовкин, а также их руководитель Е.А. Флейшиц, которые «делали» ГК РСФСР 1964 г.

У Александра Львовича были и другие прекрасные учителя, о которых он всегда вспоминал с теплотой. Это выдающиеся правоведы Я.М. Магазинер, С.Н. Братусь, О.С. Иоффе, И.С. Перетерский, К.П. Горшенин, Л.А. Лунц, И.Б. Новицкий.

Таким образом, Александр Львович Маковский как бы завершал цепочку преемственности от творцов российского дореволюционного частного права к создателям советского права. При этом сам он являлся участником завершения строительства здания советского гражданского законодательства. Александр Львович всегда был в гуще законотворческих событий, где коллеги-соратники постоянно с помощью общения взаимодополняли друг друга. Без дискуссий, столкновений мнений профессиональный рост в принципе невозможен.

Александр Львович всегда был в гуще законотворческих событий, где коллеги-соратники постоянно с помощью общения взаимодополняли друг друга. Без дискуссий, столкновений мнений профессиональный рост в принципе невозможен.

Позже, в начале 1990-х, ему предстояло стать одним из основателей возрожденного частного права новой России.

Благо задел в этом направлении уже имелся: он был соавтором перестроечных законов «О собственности в СССР» (1990 г.), «О собственности в РСФСР» (1991 г.) и вполне уже рыночных Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1991 г.). Кстати, последний документ был введен в действие в Российской Федерации уже после распада Советского Союза и был актуален вплоть до окончательного принятия ГК РФ.

В сентябре 1993 г., когда был начат сбор документов для моего назначения начальником управления гражданского законодательства Министерства юстиции, Александр Львович пригласил меня на более обстоятельную беседу о гражданском праве, цивилистах и хозяйственниках, о правовых школах, об О.

В то время мы постоянно общались с С.А. Хохловым, даже, наверное, больше, чем с Юрием Хамзатовичем Калмыковым, моим непосредственным руководителем, министром юстиции России. Станислав Антонович был исполнительным директором ИЦЧП и советником министра. Мы готовили проекты, заключения, записки, решения, касающиеся не только проекта ГК, но и проектов Жилищного, Земельного кодексов, законов о государственной регистрации юридических лиц и недвижимости, не говоря уже о текучке. Все это происходило в Минюсте и Центре частного права, иногда в домашних условиях или где-нибудь в Высшем арбитражном суде, в Белом доме или, например, в Госкомимуществе.

Александр Львович почти всегда участвовал в оперативных совещаниях по ГК в ИЦЧП.

Что касается подготовки текстов проекта ГК, то состав участвующих менялся в зависимости от обсуждаемых вопросов (глав), однако Александр Львович, так же как и Станислав Антонович Хохлов, Виктор Абрамович Дозорцев, всегда оставался в гуще событий, всегда с правом решающего голоса.

Такие убежденность, профессионализм, организованность и деликатность, какие царили в ходе разработки ГК РФ, вряд ли когда-либо повторятся на собраниях, в которых участвует больше пяти человек. Хотя хотелось бы ошибаться.

Колоссальный опыт и уверенность Александра Львовича положительно сказывались на работе. Не то что криков – повышенных тонов в дискуссиях практически не было, никто не рисовался, не оскорблял оппонентов, таких фраз, как «дайте мне сказать!», не было и в помине. Говорили, спорили, приводили аргументы за и против, принимали непростые решения.

Александр Львович в дискуссиях мог держать паузу и выслушивать всех до тех пор, пока, например, Станислав Антонович или Юрий Хамзатович не обращались к нему. Тогда Маковский говорил: «Ну, хорошо», – и излагал свои доводы, обобщая сказанное выше.

Тогда Маковский говорил: «Ну, хорошо», – и излагал свои доводы, обобщая сказанное выше.

Когда уже подходили к формулировкам статей, лучше всех это получалось у Александра Львовича, Станислава Антоновича и Георгия Давидовича Голубова. За их плечами – огромный законотворческий опыт: лишних слов, двусмысленных норм не было. Георгий Давидович, а затем и многие коллеги говорили: «Ненаписанное слово последствий не несет».

Бережное отношение к слову, сказанному или написанному, отличало рабочую группу по подготовке ГК в 1990-е и в последующие годы.

Во время прохождения в Парламенте частей первой и второй Гражданского кодекса Маковский избегал склок и перепалок, коих было великое множество, особенно с коммунистами и аграриями. Зато если требовались обсуждения, как говорится, по существу, Александр Львович, будучи официальным представителем президента и безусловным авторитетом, спокойно рассказывал в комитетах Государственной думы, почему нужно поступить так, а не иначе, какие последствия будут от принятия тех или иных поправок.

Вместе с тем до Государственной думы надо было еще «добраться». Известно, что после принятия решения о разбивке кодекса на части, подготовленный проект части первой завис без движения в Администрации Президента РФ. Совсем недавно, 24 декабря 2019 г., на конференции, посвященной 20-летию Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, Александр Львович затронул проблемы, связанные с внесением части первой ГК и прохождением ее в Государственной думе и Совете Федерации2. Подробно эту тему в свое время также осветил С.С. Алексеев в книге «Уроки. Тяжкий путь к праву». Он писал: «Более полугода, до мая 1994 года, проект Гражданского кодекса не получал дальнейшего движения, покоился в президентском аппарате – время, которое, впрочем, было использовано специалистами-разработчиками для усовершенствования текста.

И вот здесь нужно отдать должное Президенту России: основания, предопределяющие острую необходимость для реформируемой России современного Гражданского кодекса, оказались достаточно весомыми для того, чтобы уже принятое решение, перекрывающее дальнейшее движение проекта кодекса, было изменено и подписано распоряжение о представлении проекта в Государственную думу. Уже на следующий день после упомянутой встречи проект части первой Гражданского кодекса был направлен в Государственную думу, которая не мешкая рассмотрела проект на своих комитетах и спустя три недели, к концу мая 1994 года, на пленарном заседании Дума приняла проект в первом чтении»3.

Второе и третье чтения состоялись в июле и октябре соответственно. Закон вступил в силу с 1 января 1995 г.

После принятия части первой ГК рабочая группа понесла существенные потери. Ю.Х. Калмыков ушел в отставку, перестав возглавлять Министерство юстиции – ведущий правовой орган, организационно и идеологически обеспечивающий продвижение проекта. С.С. Алексеев покинул президентский совет и уехал в Екатеринбург. Вдобавок ко всему в тот момент мы не смогли отстоять главу 17 кодекса, посвященную праву собственности на землю. Ее вступление увязали с принятием Земельного кодекса. Однако, несмотря на это, рабочая группа продолжила движение к созданию современного гражданского законодательства Российской Федерации.

С.С. Алексеев покинул президентский совет и уехал в Екатеринбург. Вдобавок ко всему в тот момент мы не смогли отстоять главу 17 кодекса, посвященную праву собственности на землю. Ее вступление увязали с принятием Земельного кодекса. Однако, несмотря на это, рабочая группа продолжила движение к созданию современного гражданского законодательства Российской Федерации.

Законопроект, посвященный части второй ГК, был внесен президентом сравнительно быстро – 1 ноября 1995 г. и уже 17 ноября был рассмотрен в первом чтении. Но все понимали, что в декабре предстоят новые выборы Государственной думы, и если не успеть в этот конкретный период времени, все может растянуться надолго, что в общем-то впоследствии и произошло с частями третьей и четвертой.

Работа шла, что называется, «с колес». Идеологических вопросов, таких как частная собственность, часть вторая не вызывала. Текст был хорошо отработан и обсужден. Следовательно, надо было рассмотреть поправки ко второму чтению, согласовать их с правительством и Администрацией Президента и предложить Государственной думе и конкретным субъектам права законодательной инициативы текст для голосования во втором чтении.

К обсуждению поправок ко второму чтению, проводившемуся в Центре частного права, привлекались депутаты Государственной думы, специалисты Минюста, Госкомимущества, судьи Высшего арбитражного и Верховного судов.

Затем поправки обсуждались в комитете по законодательству. В острых ситуациях совещания проходили в Администрации Президента РФ. В итоге появился шанс принять текст в последний день, что и произошло.

Александр Львович быстро писать не любил, но в этот период вместе со Станиславом Антоновичем Хохловым достаточно оперативно они создали отличный шестидесятистраничный вводный комментарий, посвященный частям первой и второй ГК4, в котором ответили на огромное количество вопросов, разъяснив интересующимся, что такое этот новый ГК, для чего он нужен, как им пользоваться.

Части третья и четвертая принимались уже в XXI в. К этому времени ушли из жизни С.А. Хохлов и Ю.Х. Калмыков, которые внесли неоценимый вклад в подготовку Основ гражданского законодательства и ГК РФ.

Огромную роль в завершении работы над ГК РФ сыграли А.Л. Маковский и В.Ф. Яковлев. Надо отдать должное Д.А. Медведеву, он как цивилист детально разобрался в проекте и как руководитель поддержал принятие части четвертой ГК РФ, сняв разногласия в правительстве и доложив проект в Государственной думе 20 сентября 2006 г.5

Жизнь, как говорится, не стоит на месте, и деятельная натура не может оставаться в стороне от происходящих процессов. Еще в 2000 г. в перерыве между принятием первых двух частей ГК и началом работы над его частями третьей и четвертой Александр Львович заявил о необходимости коренного совершенствования Гражданского кодекса, особенно его части первой6 и в дальнейшем активно продвигал эту идею.

В конце концов, в 2008 г. Президент РФ дал поручение Совету по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ подготовить концепцию изменения Гражданского кодекса РФ. Исследовательский центр частного права при Президенте РФ, который, кроме прочего, обеспечивает деятельность Совета по кодификации, подготовил проект Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. Возглавил и координировал эту работу, конечно же, А.Л. Маковский.

Возглавил и координировал эту работу, конечно же, А.Л. Маковский.

Документ широко обсуждался среди юридической общественности. Он был опубликован и стал предметом дискуссий на различных конференциях и совещаниях, а затем был вынесен на обсуждение Совета под председательством Президента РФ. Наконец, 7 октября 2009 г. концепция была одобрена решением Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства и подписана Президентом РФ7.

На основании концепции началась работа над поправками к кодексу. Тем самым было положено начало следующему этапу кодификации гражданского законодательства.

Как часто бывает, времени на подготовку поправок понадобилось гораздо меньше, чем на их последующее согласование. В итоге рабочая группа, измотанная зачастую бессмысленными и однообразными совещаниями с экономическим блоком Правительства РФ, представила более-менее согласованный текст президенту страны, который 3 апреля 2012 г. внес в Государственную думу проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Учитывая, что в первом чтении поправки в текст внесенного законопроекта не допускаются, заседание комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству и обсуждение проекта на пленарном заседании Государственной думы прошли относительно спокойно: как положено, выступали докладчики, в том числе представители оппозиции. Понятное дело, с критикой.

Опытные политики понимают, что основные дискуссии происходят между первым и вторым чтениями, когда есть возможность внести поправки и добиваться их принятия или непринятия «чужих» поправок.

27 апреля 2012 г. законопроект был принят в первом чтении. Комитетом было создано четыре рабочих группы (по общим положениям и юридическим лицам, по интеллектуальной собственности, по вещному праву, по обязательственному праву) и одна «сводная» группа. Осуществляя общую координацию работы этих групп, А.Л. Маковский возглавлял еще и рабочую группу по подготовке изменений в раздел ГК по интеллектуальным правам.

На заседаниях рабочих групп рассматривались поправки депутатов, а также предложения от различных профессиональных и общественных групп: промышленников, предпринимателей, аграриев, конфессий, журналистов и т.д., и т.п.8 Проблемы, не нашедшие решения в рабочих группах, выносились на заседания «сводной» группы, которая предлагала те или иные решения, вынося их на заседание комитета.

В общей сложности поступило более двух тысяч поправок к проекту. Комитет, конечно же, не мог рассмотреть все поправки на одном заседании, поэтому обсуждения проводились по разделам, когда шло согласование текста со «смежниками» – Администрацией Президента РФ и федеральными органами исполнительной власти. Однако тексты не только всего проекта, но и каждого раздела оказались весьма объемными, и если отдельные замечания высказывались, то общую позицию по всему проекту, подготовленному ко второму чтению, выразить ни аппарат правительства, ни Администрация Президента не решались. Еще раз подчеркнем, что это вполне объяснимо и не только объемом.

Огромная работа по подготовке, внесению и обсуждению законопроекта в парламенте и за его пределами оказалась в подвешенном состоянии. Но компромиссный выход был найден. Те, кто активно участвовал в подготовке текста, знали о существовании только двух возможных вариантов: двигаться дальше по блокам или остановиться. 16 ноября 2012 г. Государственная дума приняла решение предоставить право комитету по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству представлять законопроекты ко второму чтению отдельными блоками9.

Такой подход вызвал массу дискуссий, в том числе и среди участников подготовки проектов разных частей ГК. Вместе с тем работа продолжалась, хотя, очевидно, мы шли не так быстро и не так уверенно, как хотелось бы.

Александр Львович Маковский и Вениамин Федорович Яковлев и формально, будучи представителями Президента РФ по проекту, и неформально поддержали возможность рассмотрения проекта по блокам.

Александр Львович считал, что поскольку ГК – один из важнейших законодательных актов страны, следовало бы рассматривать его по особой процедуре с тем, чтобы защитить от непродуманного воздействия. Если есть необходимость внести поправки, то надо доказывать их необходимость, принимать концепцию и только после ее обсуждения готовить поправки для внесения. Кроме того, Маковский настаивал на внесении изменений в ГК исключительно отдельными поправками, а «не в куче, как это часто делается». Только в конце 2016 г. нам удалось провести эту идею в жизнь. С 9 января 2017 г. любые изменения в Гражданский кодекс могут вноситься только отдельными законами.

Если есть необходимость внести поправки, то надо доказывать их необходимость, принимать концепцию и только после ее обсуждения готовить поправки для внесения. Кроме того, Маковский настаивал на внесении изменений в ГК исключительно отдельными поправками, а «не в куче, как это часто делается». Только в конце 2016 г. нам удалось провести эту идею в жизнь. С 9 января 2017 г. любые изменения в Гражданский кодекс могут вноситься только отдельными законами.

До этого момента включение новых норм в ГК РФ зачастую происходило, так сказать, явочным порядком. В проекты законов, принятых в первом чтении и изначально не имевших никакого отношения к ГК, во втором чтении вносились поправки, изменявшие те или иные положения Гражданского кодекса. Такие манипуляции не получали должной объективной правовой оценки. Как следствие, принятые законы могли создавать угрозу ущемления прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Другое направление борьбы Александра Львовича с попытками профанации гражданского права в определенном смысле досталось ему по наследству. Как известно, его учителя в 1930-е и 1950-60-е годы активно противостояли так называемым хозяйственникам – правоведам, стремившимся расчленить гражданское законодательство на две части – гражданское и хозяйственное. А.Л. Маковский также противостоял различным попыткам расщепления частного права теперь уже путем принятия особых Торгового (Коммерческого) или Предпринимательского (Хозяйственного) кодексов. С этой целью он инициировал принятие специального экспертного заключения Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по поводу «типового проекта» Торгового кодекса Европейского экономического сообщества, содержавшего его резкую критику10.

Как известно, его учителя в 1930-е и 1950-60-е годы активно противостояли так называемым хозяйственникам – правоведам, стремившимся расчленить гражданское законодательство на две части – гражданское и хозяйственное. А.Л. Маковский также противостоял различным попыткам расщепления частного права теперь уже путем принятия особых Торгового (Коммерческого) или Предпринимательского (Хозяйственного) кодексов. С этой целью он инициировал принятие специального экспертного заключения Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по поводу «типового проекта» Торгового кодекса Европейского экономического сообщества, содержавшего его резкую критику10.

Профессор Маковский поддерживал изучение права с исторических позиций и сам вел такую работу. Особенно ему импонировало изучение роли личности в праве. Он щедро делился воспоминаниями, своими мыслями.

Когда я готовил книгу «12 апостолов права», одним из моих героев должен был стать Максим Моисеевич Винавер. Александр Львович мне сказал: «Оставьте его мне, я уже про него пишу, подыщите другого»11. Я так и сделал и, конечно же, посоветовался с ним по поводу «других» героев этой книги. На презентации в «Российской газете» Александр Львович хотел выступить, но не стал. На мой вопрос Александр Львович ответил: «Вас и так хвалили. Если бы ругали, я бы вступился. Кстати, через неделю соберем у нас студентов, там и поговорим». Так мы и сделали.

Александр Львович мне сказал: «Оставьте его мне, я уже про него пишу, подыщите другого»11. Я так и сделал и, конечно же, посоветовался с ним по поводу «других» героев этой книги. На презентации в «Российской газете» Александр Львович хотел выступить, но не стал. На мой вопрос Александр Львович ответил: «Вас и так хвалили. Если бы ругали, я бы вступился. Кстати, через неделю соберем у нас студентов, там и поговорим». Так мы и сделали.

В другой книге, где я подвожу итоги развития советского права, Александр Львович попросил показать параграфы, посвященные Генкину и Флейшиц. По Генкину Александр Львович передал свои замечания, по Екатерине Абрамовне – нет. Он сказал: «Мне физически тяжело читать, да и Вы же понимаете, как я к ней относился… воспоминания, эмоции». Сам он является автором замечательного и трогательного эссе о Екатерине Абрамовне, предваряющего сборник ее избранных трудов по гражданскому праву.

Сегодня, когда Александр Львович Маковский все дальше уходит от нас в Историю, мы отчетливо понимаем его роль как узлового звена в цепочке преемственности правоведов-деятелей, которые создали российское дореволюционное частное право, уберегли его от полного разрушения в годы советской власти и возродили для новой России.

В Истории встречается множество перекрестков, на которых приходится выбирать направление дальнейшего движения. Тех, кто выбрал верное направление для достижения намеченной цели и достиг ее, обычно называют историческими личностями.

Оказавшись на таком перекрестке истории развития отечественного частного права, Александр Львович не только выбрал верное направление, но и сумел стать одним из организаторов движения к современному гражданскому законодательству.

Ссылки на источники:

1. Маковский А.Л. Екатерина Абрамовна Флейшиц (очерк жизни и творчества) // Флейшиц Е.А. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. М.: Статут, 2015. Т. 1. С. 78.

2. См.: Вестник гражданского права. 2020. № 1. С. 15–16.

3. Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь к праву. М.: Юрист, 1997. С. 131.

4. Маковский А.Л., Хохлов С.А. Вводный комментарий к Гражданскому кодексу // Гражданское законодательство России: ГК РФ, Основы, ГК РСФСР, Вводный комментарий. М., 1996. С. 5–66.

С. 5–66.

5. См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: Комментарии. Текст. Предметный указатель. М.: Статут, 2007. С. 3–8. В книге также содержатся выступления других представителей Президента РФ (В.Ф. Яковлева, А.Л. Маковского, Е.А. Суханова). Кроме того, на с. 33–34 указывается основная часть специалистов, работавших над всеми четырьмя частями ГК РФ.

6. А.Л. Маковский. Три кодификации отечественного гражданского права (вместо введения, предисловия и послесловия) // А.Л. Маковский. О кодификации гражданского права (1922–2006). М., 2010. С. 57–58.

7. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009.

8. Рабочие группы провели 30 заседаний, на которых было рассмотрено более двух тысяч поправок. При этом состоялось 10 заседаний «сводной» рабочей группы по указанному проекту, на которых были рассмотрены наиболее актуальные и спорные вопросы.

9. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 16 ноября 2012 г. № 1150-6 ГД. Об этом писал в одной из последних работ В.Ф. Яковлев: «Подготовленный на ее основе проект изменений оказался настолько большим, сложным и важным, что в Государственной Думе было принято решение о рассмотрении его по частям». См.: В.Ф. Яковлев. Модернизация Гражданского кодекса Российской Федерации – развитие основных положений гражданского права // Кодификация российского частного права 2017 / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2017. С. 13.

№ 1150-6 ГД. Об этом писал в одной из последних работ В.Ф. Яковлев: «Подготовленный на ее основе проект изменений оказался настолько большим, сложным и важным, что в Государственной Думе было принято решение о рассмотрении его по частям». См.: В.Ф. Яковлев. Модернизация Гражданского кодекса Российской Федерации – развитие основных положений гражданского права // Кодификация российского частного права 2017 / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2017. С. 13.

10. См.: Из практики Совета при Президенте РФ по кодификации и развитию гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2010. Т. 10. № 2. С. 176. Подробнее см.: В.В. Витрянский, Е.А. Суханов. Предисловие в кн. Основные проблемы частного права: сб. ст. к юбилею докт. юрид. наук, проф. Александра Львовича Маковского / отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 9.

11. См.: А.Л. Маковский. О Максиме Моисеевиче Винавере – политике, общественном деятеле, литераторе и цивилисте // М.М. Винавер. Из области цивилистики. Недавнее (воспоминания и характеристики) / сост. и авт. вступ. ст. А.Л. Маковский. М.: Статут, 2015. С. 7–27.

Из области цивилистики. Недавнее (воспоминания и характеристики) / сост. и авт. вступ. ст. А.Л. Маковский. М.: Статут, 2015. С. 7–27.

- Право.ru

Ст. 3 ГК РФ. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права

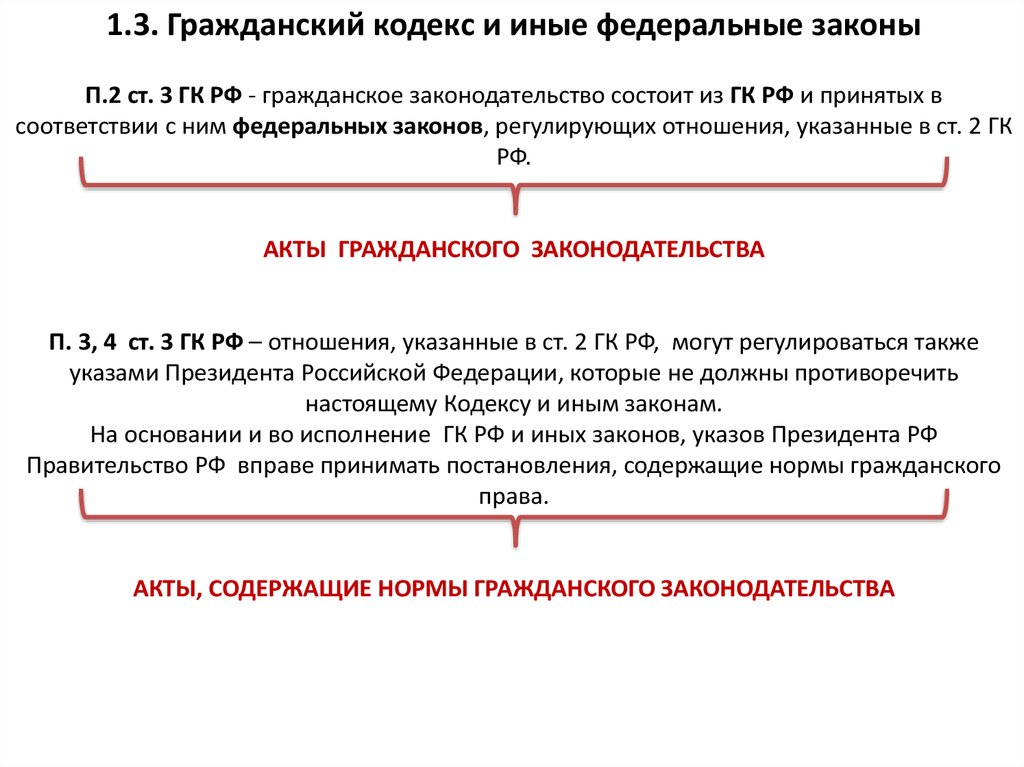

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации.

2. Гражданское законодательство состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов (далее — законы), регулирующих отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса.

Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу.

2.1. Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса осуществляется отдельными законами. Положения, предусматривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, приостановление действия или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса, не могут быть включены в тексты законов, изменяющих (приостанавливающих действие или признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.

3. Отношения, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса, могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам.

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.

5. В случае противоречия указа Президента Российской Федерации или постановления Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу или иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий закон.

6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации (далее — иные правовые акты), определяются правилами настоящей главы.

7. Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами.

Комментарий эксперта:

Акты, содержащие нормы гражданского права в соответствии со статьей 3 ГК РФ >>>

Третья статья ГК РФ устанавливает, что гражданское законодательство находится в ведении РФ и регулируется самим кодексом, а так же принятыми на его основании ФЗ, указами президента РФ и постановлениями правительства. Акты, содержащие нормы гражданского права, могут издаваться министерствами, а так же федеральными органами исполнительной власти

См. все связанные документы >>>

< Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством

Отношения, регулируемые гражданским законодательством

Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени >

1. В комментируемой статье отдельно говорится о гражданском законодательстве и иных правовых актах, содержащих нормы гражданского права.

Следует учитывать, что в силу п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. Указанное положение воспроизводится в п. 1 комментируемой статьи.

Законодательство РФ включает правовые акты органов законодательной и исполнительной власти, основывающиеся на исходных началах российского права, закрепленных в Конституции РФ и отражающих принципы рыночной экономики.

Конституция РФ обладает высшей юридической силой по сравнению с другими правовыми актами. В ней содержатся основополагающие для гражданско-правового регулирования нормы. Это нормы, определяющие формы и содержание права собственности, параметры правоспособности, право граждан на занятие предпринимательской деятельностью, и т. д.

д.

В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 (ред. от 24.03.2016) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что «в соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации (пункт 1 статьи 3 ГК). Нормы гражданского права, содержащиеся в актах субъектов Российской Федерации, изданных до введения в действие Конституции РФ, могут применяться судами при разрешении споров, если они не противоречат Конституции Российской Федерации и Кодексу».

2. Особое место в системе гражданского законодательства занимает ГК РФ. Он имеет высшую юридическую силу среди других гражданских законов, и содержащиеся в них нормы не должны ему противоречить. Приняты и введены в действие части первая, вторая, третья и четвертая ГК РФ. Указанные императивные нормы ГК РФ имеют целью построение системы источников гражданского права по принципу иерархической подчиненности акта, обладающего меньшей юридической силой, акту, обладающему большей юридической силой, и создание строгой, целостной системы гражданского законодательства.

В недавно введенном Федеральным законом от 28 декабря 2016 N 497-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» п. 2.1 комментируемой статьи указано на то, что любые положения, изменяющие нормы ГК РФ, должны приниматься в виде отдельных законов. Положения, предусматривающие внесение изменений в ГК, приостановление действия или признание утратившими силу положений ГК, не могут быть включены в тексты законов, изменяющих (приостанавливающих действие или признающих утратившими силу) другие законодательные акты Российской Федерации или содержащих самостоятельный предмет правового регулирования.

Представляется, что цель этого нововведения заключается в том, чтобы повысить значение ГК РФ. Следует отметить, что после принятия ГК РФ продолжает действовать ряд законов, принятых ранее, например Закон РФ от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности», поскольку они не противоречат Кодексу.

Кроме того, сохранили юридическую силу некоторые нормы гражданского права, принятые еще в СССР, которые также входят в систему гражданского законодательства. В качестве примера можно привести Положение о переводном и простом векселе и др.

В качестве примера можно привести Положение о переводном и простом векселе и др.

3.4. Нормы гражданского права содержатся и в так называемых подзаконных актах: указах Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК РФ), постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти (п. п. 4, 7 ст. 3 ГК РФ).

Указ Президента РФ, если он не противоречит ГК РФ или иному федеральному закону, может быть принят по любому вопросу, относящемуся к компетенции Президента РФ (ст. ст. 80, 83 — 90 Конституции РФ), за исключением случаев, когда соответствующие отношения согласно ГК РФ или федеральному закону могут быть урегулированы только законом. Указы Президента РФ по правовой природе в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Гражданского кодекса РФ относятся к иным нормативно-правовым актам.

К ненормативным актам, принимаемым Президентом РФ, в основном относятся распоряжения Президента РФ, которые не обладают нормативными свойствами и издаются по вопросам, менее значимым по сравнению с теми, которые лежат в основе издания указов.

Президентом РФ подписан Указ от 23 мая 1996 года N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти», в котором в последней редакции закреплено, что официальным опубликованием актов Президента РФ считается первая публикация их полных текстов в «Российской газете» и Собрании законодательства РФ или первое размещение (опубликование) на Официальном интернет-портале правовой информации.

Акты Президента РФ, которые имеют нормативный характер, вступают в силу одновременно на всей территории России по истечении семи дней после дня их первого официального опубликования.

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы гражданского права, занимают третье место в иерархии источников гражданского права. Их назначение в сфере нормотворчества состоит в обеспечении реализации законов и указов Президента РФ. Как указано в п. 4 комментируемой статьи, они принимаются на основании и во исполнение ГК и иных законов, указов Президента РФ. Так, в п. 4 ст. 426 ГК содержится норма, уполномочивающая Правительство РФ издавать правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

Так, в п. 4 ст. 426 ГК содержится норма, уполномочивающая Правительство РФ издавать правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

5. В п. 5 комментируемой статьи говорится о юридических последствиях, наступающих в случае противоречия указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ гражданскому законодательству. В этом случае в гражданских правоотношениях стороны, равным образом как и суды и иные правоохранительные органы, должны руководствоваться ГК или соответствующим законом. При этом указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, противоречащие законодательству, не принимаются во внимание.

6. Пункт 6 комментируемой статьи устанавливает, что действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента РФ и постановлениях Правительства РФ, определяются правилами комментируемой главы.

Из этого следует, что законодатель еще раз подчеркивает, что они являются частью гражданского законодательства.

7. Гражданско-правовые нормы могут содержаться и в нормативных актах министерств и иных федеральных органов исполнительной власти. Однако такие нормативные акты могут издаваться только в случаях и пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами. Следует иметь в виду, что ни Конституция РФ, ни ГК РФ не предусматривают принятия актов гражданского права субъектами РФ — республиками, областями, городами федерального значения.

Расширение принудительного лицензирования в отрасли наук о жизни

Информируем вас о том, что Президентом Российской Федерации подписаны изменения в статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации (« Гражданский кодекс Российской Федерации »), в части предоставления принудительных лицензий использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец (‘ патентные права ‘) 30 апреля 2021 г. Поправки вступили в силу 11 мая 2021 г.

Данные поправки позволяют Правительству РФ разрешать использование патентных прав, без согласия патентообладателя, уведомив его о таком решении и выплатив пропорциональную компенсацию, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обеспечением обороны страны, безопасности государства и (или) защитой жизни и здоровья граждан Российской Федерации.

Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации.

Предыдущее Положение о принудительном лицензировании

Российское законодательство предусматривало выдачу принудительной лицензии на объекты патентных прав только в двух случаях:

- в судебном порядке;

- с разрешения Правительства Российской Федерации, в интересах национальной безопасности.

По первому делу в июне 2018 года Арбитражный суд Москвы впервые в судебном порядке выдал российской компании «Натива» принудительную неисключительную лицензию на леналидомид, защищенный патентом, принадлежащим американской корпорации Селджен. Суд признал, что новое лекарство и новое изобретение зависят друг от друга. Оно не могло быть использовано владельцем без нарушения прав владельца первого патентообладателя, при этом новое изобретение имело важное техническое достижение и значительные экономические преимущества по сравнению с изобретением Celgene.

Во втором случае 31 декабря 2020 г. Правительством РФ принято Распоряжение № 3718-р (« Приказ »), которое разрешило российской компании «Фармасинтез» производить лекарственный препарат с международным непатентованным названием «Ремдесивир». , лекарство для терапии COVID-19, в течение 2021 года без согласия Gilead Sciences, Inc., держателя патента на это лекарство.

Последствия принятия новой редакции статьи 1360 ГК РФ

Принятием новой редакции статьи 1360 ГК РФ расширены полномочия Правительства по применению принудительного лицензирования, а именно статья дополнена правом принимать решение о принудительном лицензировании не только в интересах национальной обороны и безопасности, но и «для защиты жизни и здоровья граждан». При этом формулировка статьи была дополнена оговоркой о том, что это право должно применяться только «в случае крайней необходимости», что, на наш взгляд, не ограничивает свободу действий Правительства.

Новая редакция этой статьи может стимулировать увеличение принудительных лицензий, выдаваемых в отрасли наук о жизни. Пока не сложилась систематическая практика применения этого правила, довольно сложно давать оценки и прогнозы его дальнейшего применения.

Пока не сложилась систематическая практика применения этого правила, довольно сложно давать оценки и прогнозы его дальнейшего применения.

Предполагается, что Правительство Российской Федерации утвердит методику определения размера вознаграждения и порядок выплаты роялти при выдаче принудительной лицензии.

На данный момент данной методики не существует, проект данного документа не разработан и поэтому не находится в открытом доступе.

Мы будем продолжать следить за развитием событий в этой области и будет готов оказать необходимую юридическую поддержку по вопросам, связанным с обеспечением интересов правообладателей в России.

<>

Загрузите этот информационный бюллетень.

Надеемся, что информация, представленная здесь, будет вам полезна. Если вы или кто-либо из ваших коллег хотели бы получать наши информационные бюллетени по электронной почте, пожалуйста, заполните форму «Подписаться» внизу страницы.

Отрасль: Здравоохранение и фармацевтическая промышленность

Примечание: Обратите внимание, что вся информация, представленная в этом письме, была взята из открытых источников. Ни Юридическая фирма АЛРУД, ни автор настоящего письма не несут никакой ответственности за последствия любых решений, принятых на основании данной информации.

Ни Юридическая фирма АЛРУД, ни автор настоящего письма не несут никакой ответственности за последствия любых решений, принятых на основании данной информации.

Изменения в Закон об обществах с ограниченной ответственностью

Россия Alert, «>26 января 2009 г.

26 января 2009 г.

Скачать PDF

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные нормативные акты Российской Федерации» («Закон») внесены существенные изменения в законодательство, регулирующее правовой статус и порядок деятельности российских обществ с ограниченной ответственностью. Закон вступает в силу с 1 июля 2009 года.. С этой даты учредительные документы обществ будут действовать только в части, не противоречащей Закону.

Закон содержит ряд новелл, применение многих из которых зависит от наличия соответствующих положений в уставе общества. К наиболее существенным изменениям относятся следующие —

Правила перехода доли участия к третьим лицам

- Сделки по отчуждению доли (за некоторыми незначительными исключениями) подлежат обязательному нотариальному удостоверению, без которого сделка будет недействительной. Проценты считаются переданными с момента нотариального удостоверения сделки по их отчуждению.

- Преимущественное право участника в отношении доли или ее части, предложенной третьему лицу, может быть реализовано следующим образом:

- по цене, предложенной третьей стороне, или

- по цене, заранее определенной в уставе компании, которая может отличаться от цены, предложенной третьему лицу. Такая цена может быть предусмотрена уставом в виде фиксированной денежной суммы или определяться на основании различных критериев.

- Уставом может быть предусмотрено, что участники могут осуществлять свое преимущественное право только в отношении части доли, предлагаемой к передаче.

- Уведомление участников общества о возможности осуществления преимущественного права в отношении доли участника-продавца или ее части должно быть направлено таким участникам через общество путем направления оферты, которая, как правило, может быть отозвана только без позднее дня его получения компанией.

- Законом исключено действующее положение о том, что уставом общества может быть предусмотрено требование согласия других участников на отчуждение доли (или ее части) третьему лицу иначе, чем путем продажи.

- Иные переходы долей к третьим лицам, в том числе в порядке правопреемства, требуют согласия всех участников (если иное не предусмотрено уставом). При отсутствии такого согласия наследники имеют право на выплату фактической стоимости процентов или передачу других активов равной стоимости.

- Согласие участников необходимо также для передачи прав и обязанностей участника общества, если доля продается на публичных торгах.

Договор участников

Законом предусмотрено право участников общества на заключение договора об осуществлении прав участников общества. Перечень условий и правил осуществления участниками своих прав и исполнения обязанностей, которые могут быть установлены в таком договоре, не является исчерпывающим. В Законе указано, что такой договор может, в частности, предусматривать обязанность сторон —

Перечень условий и правил осуществления участниками своих прав и исполнения обязанностей, которые могут быть установлены в таком договоре, не является исчерпывающим. В Законе указано, что такой договор может, в частности, предусматривать обязанность сторон —

- голосовать определенным образом на общем собрании участников общества,

- координировать голосование с другими участниками

- продать долю (или ее часть) по цене, установленной в таком соглашении и/или при наступлении определенных событий

- воздерживаться от продажи доли (или ее части) до наступления определенных событий

- предпринимать другие согласованные действия, связанные с управлением, созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией компании.

Право участников на выход из общества

- Закон отменяет существующее положение о безусловном праве участников выйти из общества в любое время. Такое право участников будет существовать только в том случае, если оно предусмотрено уставом общества.

- Закон предоставляет участнику право требовать выкупа обществом его доли в случаях, когда такой участник голосует против одобрения крупной сделки или увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников либо если такой участник не принимает участия в голосование по таким вопросам. В таких случаях участник имеет право на выплату фактической стоимости процентов.

Внесены изменения в Правила создания общества и внесены изменения в реестр

- Закон больше не перечисляет учредительный договор в качестве учредительного документа и ограничивает учредительные документы только уставом.

- Однако учредительный договор, заключенный при учреждении общества, продолжает оставаться документом, удостоверяющим интересы каждого из участников, до момента первого отчуждения таких прав.

- Уставы обществ, зарегистрированных до 1 июля 2009 г., должны быть приведены в соответствие с Законом в период с 1 июля 2009 г. по 1 января 2010 г.

Сведения об участниках и их долях

- Закон больше не требует включения в устав сведений о размере и номинальной стоимости долей каждого участника. Такая информация содержится в учредительном договоре, заключенном участниками при регистрации компании.

- Закон требует от компании вести список своих участников, включая—

- данные каждого участника

- доля участника в уставном капитале и ее оплаченная часть

- информация о казначейских интересах и датах, когда такие доли были переданы или приобретены.

- Сведения о размере и номинальной стоимости долей участников внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

- В случае перехода доли (или ее части) вносятся соответствующие изменения в ЕГРЮЛ и список участников общества. В случае возникновения расхождений между ЕГРЮЛ и списком участников общества данные ЕГРЮЛ имеют преимущественную силу.

- Выписка из ЕГРЮЛ (вместе с договором купли-продажи) является официальным свидетельством права участников на соответствующую долю.

Залог процентов

Законом предусмотрено, что договоры залога процентов должны быть нотариально удостоверены. Сведения об обременениях должны быть зафиксированы в ЕГРЮЛ.

Управление

- Право голоса на общих собраниях может быть реализовано только в пределах оплаченной доли участия (если иное не предусмотрено уставом). Действующий Закон об обществах с ограниченной ответственностью не содержит этого требования, поэтому могут быть реализованы все голоса как по полностью оплаченным, так и по не полностью оплаченным долям участия.

- Закон определяет типовые полномочия совета директоров, если таковые имеются. Действующий закон ничего не говорит о компетенции совета.

- Законом предусмотрен специальный срок давности (два месяца) для оспаривания решений всех органов управления, в том числе общего собрания. По действующему законодательству специальный срок исковой давности распространяется только на оспаривание решений общих собраний.