ГПК РФ

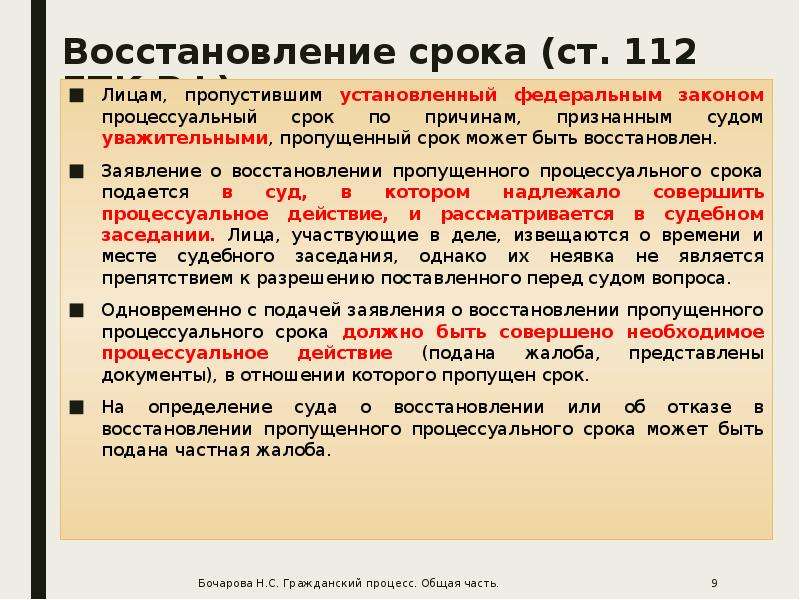

ГПК РФВС разъяснил, почему суд должен принять заявление с неверной подведомственностью и исправить ошибку, а не прекращать производство. О сложностях выбора между КАС и ГПК рассказали юристы.Часто бывает, что стороны пропускают процессуальные сроки, а затем обращаются с ходатайством об их восстановлении. В гражданском и арбитражном процессах это происходит по-разному.Законопроект с изменениями в Гражданский процессуальный кодекс прошел в Госдуме второе чтение.Почему в районном суде неправы, когда отказываются выдать копию протокола по гражданскому делу – объяснила прокурор.Верховный суд РФ намерен ввести в законодательство новый институт судебного примирителя. Сегодня пленум ВС обсудит пакет соответствующих поправокВерховный суд предлагает урегулировать споры при участии судебного примирителя. — Озвучены условия и сроки новой амнистии капиталовНапоминаем об итогах Пленума Верховного суда 3 октября 2017 года, на котором ВС предложил отказаться от мотивировки судебных актов и поддержал юрмонополию на представительство в судах.

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК).Конституционный суд регламентировал пересмотры дел из-за изменения позиций Верховного суда. — Валютных резидентов в России сблизят с налоговымиЮристы-практики рассказали, что нужно делать, чтобы не дать недобросовестному оппоненту затянуть судебный процесс. Эксперты дали советы, которые касаются отдельных приемов затягивания.Оспоренная норма ГПК не противоречит Конституции, но суд дал указания переработать законодательство — с тем, чтобы не допустить произвольного толкования норм права.Минюст обнародовал поправки в ГПК РФ, АПК РФ и КАС, которые позволяют физлицам в России обращаться в суды с коллективными исками.Минюст предлагает разрешить потребителям подавать групповые иски. — Губернатор Приморского края ушел в отставкуСудей освободят от обязанности составлять мотивированные решения по большинству дел, а представителями смогут быть только юристы-профессионалы. Эти и другие новеллы предложил Пленум ВС.

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок в Гражданско-процессуальный кодекс (ГПК).Конституционный суд регламентировал пересмотры дел из-за изменения позиций Верховного суда. — Валютных резидентов в России сблизят с налоговымиЮристы-практики рассказали, что нужно делать, чтобы не дать недобросовестному оппоненту затянуть судебный процесс. Эксперты дали советы, которые касаются отдельных приемов затягивания.Оспоренная норма ГПК не противоречит Конституции, но суд дал указания переработать законодательство — с тем, чтобы не допустить произвольного толкования норм права.Минюст обнародовал поправки в ГПК РФ, АПК РФ и КАС, которые позволяют физлицам в России обращаться в суды с коллективными исками.Минюст предлагает разрешить потребителям подавать групповые иски. — Губернатор Приморского края ушел в отставкуСудей освободят от обязанности составлять мотивированные решения по большинству дел, а представителями смогут быть только юристы-профессионалы. Эти и другие новеллы предложил Пленум ВС.

Судебная практика. Большая российская энциклопедия

Термины

Суде́бная пра́ктика, совокупность судебных актов, выносимых при рассмотрении конкретных однотипных дел, в которых находит отражение определённый подход к решению правовых вопросов.

Многозначное понятие, легальное определение которого отсутствует. В первую очередь под ним понимается деятельность всех судебных органов при рассмотрении, разрешении ими различных дел, пересмотре судебных актов, а также принимаемые ими постановления. В процессе рассмотрения судами дел о защите прав и интересов различных субъектов права происходит установление юридических фактов, к которым суды подбирают подходящие нормы права, и в результате определяются существующие между субъектами правоотношения. При рассмотрении дел суд решает вопросы как процессуального (определяющего порядок рассмотрения дела), так и материального (применяемого для решения дела по существу) права. Ответы на эти вопросы находят закрепление в судебных постановлениях (судебных решениях, определениях, приказах и др.). При рассмотрении дел суды могут обнаруживать и устранять пробелы в праве.

В процессе рассмотрения судами дел о защите прав и интересов различных субъектов права происходит установление юридических фактов, к которым суды подбирают подходящие нормы права, и в результате определяются существующие между субъектами правоотношения. При рассмотрении дел суд решает вопросы как процессуального (определяющего порядок рассмотрения дела), так и материального (применяемого для решения дела по существу) права. Ответы на эти вопросы находят закрепление в судебных постановлениях (судебных решениях, определениях, приказах и др.). При рассмотрении дел суды могут обнаруживать и устранять пробелы в праве.

Выраженная в таких постановлениях позиция судов по тем или иным правовым вопросам может быть неодинаковой. Тем не менее складывающаяся подобным образом в вышестоящих судах судебная практика имеет значение для нижестоящих судов. Основой этого может служить убедительность позиции вышестоящих судов. В некоторых случаях нижестоящие суды ориентируются на позицию вышестоящих судов с целью вынесения судебных постановлений, которые не будут в последующем отменены или изменены.

В процессе судебного правоприменения могут формироваться определённые единообразные направления, одинаковые подходы к решению правовых вопросов. Особое значение имеют даваемые высшими судами разъяснения по вопросам применения норм права, которые являются результатом обобщения судебной практики.

В соответствии со ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд РФ осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов и даёт разъяснения по вопросам судебной практики. В постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 12 июля 2006 г. № 3-ПВ06 было определено, что под единством судебной практики следует понимать правильное и единообразное применение судами на всей территории РФ федерального законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел.

Нарушением единства судебной практики может считаться вынесение определений, противоречащих постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащим разъяснения по вопросам судебной практики, постановлениям Президиума Верховного Суда РФ, определениям Судебной коллегии по гражданским делам и Кассационной коллегии Верховного Суда РФ по конкретным делам, содержащим толкования норм материального и процессуального права; материалам официально опубликованных Верховным Судом РФ обзоров судебной практики и ответов на возникшие у судов вопросы в применении законодательства. В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2015) также говорится, что под нарушением судебным постановлением единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2015) также говорится, что под нарушением судебным постановлением единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.

Нарушение единства судебной практики может служить основанием для отмены судебного постановления. Например, в действовавшей до 2012 г. ст. 389 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) определялось, что председатель Верховного Суда РФ или его заместитель имеют право внести в Президиум Верховного Суда РФ мотивированное представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях обеспечения единства судебной практики и законности. В настоящее время одним из оснований для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора является нарушение ими единообразия в толковании и применении судами норм права (например, п. 3 ст. 391.9 ГПК РФ).

3 ст. 391.9 ГПК РФ).

Одним из оснований для пересмотра судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам служит определение либо изменение постановлением Пленума Верховного Суда РФ или постановлением Президиума Верховного Суда РФ практики применения правовой нормы, если в таком постановлении содержится указание на то, что сформулированная в нём правовая позиция имеет обратную силу применительно к делам со сходными фактическими обстоятельствами (например, п. 5 ч. 4. ст. 392 ГПК РФ).

Судебная практика во всех своих смыслах имеет важное значение для реализации права (включая правоприменение), а также правообразования. Она ориентирует суды на то, как лучше разрешать дела, а также демонстрирует любым другим субъектам, как следует поступать в той или иной правовой ситуации, чем помогает избежать возникновения правовых споров в будущем. В результате судебной деятельности происходит защита прав и интересов различных лиц, и вследствие этого – восстановление законности и правопорядка. Судебная практика демонстрирует реальность оказываемой судом защиты, что предупреждает совершение правонарушений.

Судебная практика демонстрирует реальность оказываемой судом защиты, что предупреждает совершение правонарушений.

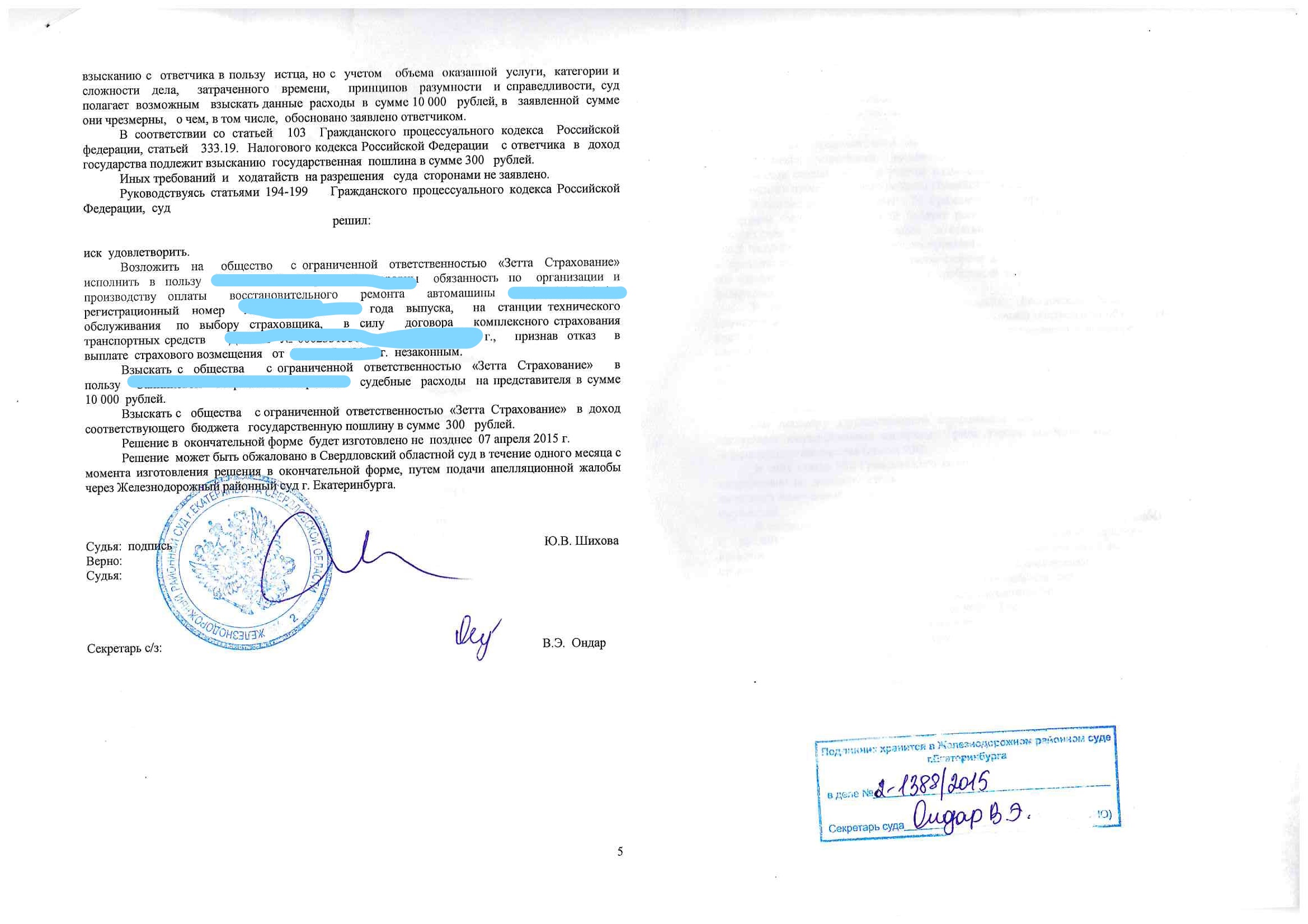

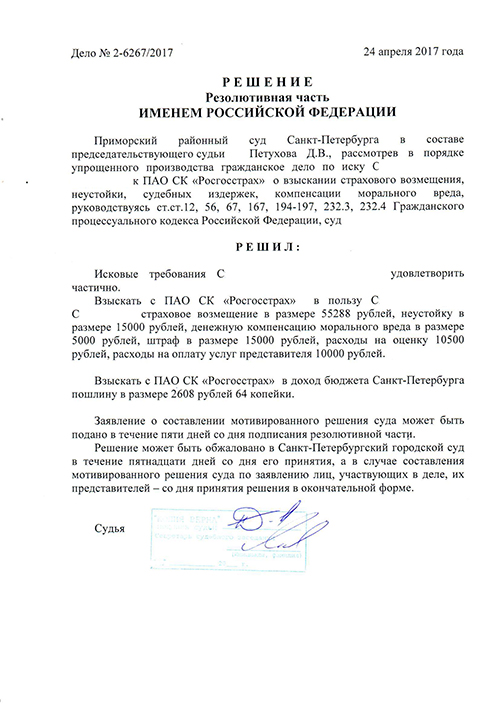

Реальная правозащитная деятельность судов находит отражение в процессуальных документах, таких как протокол судебного заседания, а также в судебных постановлениях. Судебные акты должны исчерпывающим образом описывать ту или иную ситуацию и давать ответы на поставленные перед судом вопросы. Они должны быть понятны любому пожелавшему ознакомиться с ними лицу, благодаря этому реализуются информационная и превентивная функции судебной практики, укрепляется вера общества в суды, правосудие и право.

В то же время надо учитывать, что в реальной жизни т. н. единообразная судебная практика порой не становится результатом обеспечения судами законности, поскольку её могут образовывать и не основанные на законе и праве судебная деятельность и выносимые в её результате судебные постановления. Нередко некритичное следование судами имеющейся судебной практике приводит к тому, что их решения не являются результатом скрупулёзного разбора дела, а по сути представляют собой простое копирование предложенных иными судами (чаще всего вышестоящими) подходов, которые могут содержать в себе ошибки или же не подходить к уникальным особенностям того или иного дела. В результате утрачивается творческий характер судебной деятельности, нивелируется самостоятельность и независимость судей.

В результате утрачивается творческий характер судебной деятельности, нивелируется самостоятельность и независимость судей.

Дискуссионным является ответ на вопрос о том, какую роль играет судебная практика для правотворчества, а также о том, является ли она источником права. Говоря о результатах деятельности судов в качестве источника права, в первую очередь вспоминают судебный прецедент в том значении этого явления, которое присуще решениям судов в странах англосаксонской правовой семьи. В странах романо-германской правовой семьи получил распространение подход, в соответствии с которым судебная практика в формально юридическом смысле источником права не является.

Тем не менее практически никем не отрицается, что судебная практика во всём множестве её проявлений имеет существенное значение для правообразования, поскольку в первую очередь посредством её обнаруживаются дефекты правового регулирования, что в свою очередь ведёт к тому, что судебная практика учитывается (должна учитываться) при создании нормативных правовых актов.

Многие правоведы отрицали, что судебная практика может выполнять роль формально-юридического источника права (А. Ф. Шебанов, С. Ф. Кечекьян и др.). Порою ими утверждалось, что в некоторых случаях судебная практика может формировать т. н. прецедент толкования правовых норм или нормы о нормах (суррогаты правовых норм) (А. Т. Боннер). В России такой подход обосновывается чаще всего тем, что ни Конституция, ни иное законодательство не относит судебную практику, включая акты высших судов страны, к источникам права. Более того, иной подход противоречил бы принципу разделения властей.

Существует также подход, в соответствии с которым судебная практика признаётся полноценным источником права. Такому подходу следовали некоторые представители советской доктрины (например, С. И. Вильнянский). Однако широкое распространение он получил уже в постсоветский период (Р. З. Лившиц, В. М. Жуйков, В. А. Туманов и др.).

Однако речь в таком случае идёт не о любой судебной практике, поскольку в абсолютном большинстве случаев в ней отсутствует некое новое правило поведения, а лишь о тех ситуациях, когда такая практика указанные правила образует.

В России на роль источника права в первую очередь могут претендовать решения Конституционного Суда РФ, а также постановления Верховного Суда РФ.

Конституционный Суд РФ вправе признавать законы и многие другие нормативные правовые акты неконституционными, в связи с этим его иногда называют негативным законодателем. Кроме того, при признании нормативного правового акта несоответствующим Основному закону Конституционный Суд нередко формулирует правоположения, которые до восполнения возникшего пробела в законодательстве применяются в качестве регулятора общественных отношений.

Сформулированные при этом положения должны выступать в качестве основы для тех правовых норм, которые найдут закрепление в том нормативном правовом акте, который будет принят законодателем взамен признанного неконституционным.

В определённых случаях Конституционный Суд РФ, не признавая нормативный правовой акт неконституционным, тем не менее выявляет конституционно-правовой смысл содержащихся в нём норм, что иногда приводит к тому, что в результате они существенно корректируются и дополняются.

Верховный Суд РФ (и особенно его Пленум) своими постановлениями в некоторых случаях изменяет изначальный смысл правовых норм.

Столкнувшись с пробелами в праве, Верховный Суд в постановлениях Пленума преодолевает их путём применения аналогии закона или права. Однако содержащиеся в постановлениях Верховного Суда директивы адресованы неопределённому кругу лиц, рассчитаны на неоднократное применение и фактически носят обязательный для остальных судов характер. Указанные признаки характерны для норм права, но не для правовой аналогии, всегда применяемой судами при рассмотрении конкретных дел и в отношении их участников.

К компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов отнесено рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. Результатом таких дел может стать признание оспариваемых актов недействующими. Хотя данное признание не означает отмену судом нормативного правового акта, тем не менее такой акт не подлежит применению с указанной в судебном решении даты. Это позволяет сделать вывод, что роль негативного законодателя присуща не только Конституционному Суду РФ, но и другим судам в РФ.

Это позволяет сделать вывод, что роль негативного законодателя присуща не только Конституционному Суду РФ, но и другим судам в РФ.

Изменение в правовом регулировании может происходить также в тех случаях, когда судебные органы формируют единообразную практику в решении определённого рода правовых вопросов. При этом такая практика может расходиться с содержащимися в законодательстве предписаниями, но в то же время соответствовать основополагающим принципам права. В таких случаях, во-первых, за счёт неприменения судами нормативных правовых актов происходит их фактическая нуллификация. Во-вторых, для разрешения дел судами формируются (на основе принципов права) новые конкретные правила поведения, т. е. в описанной ситуации судебная практика де факто играет роль источника права.

Туманов Дмитрий Александрович Дата публикации: 28 сентября 2022 г. в 12:54 (GMT+3)Присоединение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации к Верховному Суду Российской Федерации не решает проблемы

Как видно из названия документа, внесены такие изменения в Конституцию Российской Федерации, что в случае после одобрения законопроекта произойдут принципиальные изменения в судебной системе Российской Федерации. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации фактически упразднен. Верховный Суд Российской Федерации становится высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых в настоящее время арбитражными судами.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации фактически упразднен. Верховный Суд Российской Федерации становится высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых в настоящее время арбитражными судами.В силу того, что поправки в Конституцию Российской Федерации вносятся законопроектом, последний носит явно рамочный характер. О масштабах трансформации российской судебной системы в связи с вышеуказанными поправками в Конституцию РФ можно только догадываться. Остается неясным, какой будет структура судов общей юрисдикции и третейских судов и каким образом будут реформированы арбитражное и процессуальное законодательство и гражданское и процессуальное законодательство в связи с предстоящей реформой высших судов.

Вместе с проектом закона представлен следующий документ — Обоснование необходимости внесения изменений в Конституцию Российской Федерации в отношении Верховного Суда Российской Федерации и Прокуратуры Российской Федерации — (далее, Обоснование) был опубликован. Следует отметить, что в вышеуказанном документе только один пункт посвящен обоснованию реформы верховных судов. Он гласит:

Следует отметить, что в вышеуказанном документе только один пункт посвящен обоснованию реформы верховных судов. Он гласит:

«… Представляется, что реструктуризация судебной системы позволит обеспечить единый подход в осуществлении правосудия как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц, исключить возможность отказа в судебной защите в случае спора о подведомственности дела, установить единые правила организации судопроизводства и обеспечить единообразие судебной практики…»

Объединение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации не является нерациональным. Реализация указанной реформы обеспечит единообразие судебной практики толкования норм, применяемых как при разрешении споров в судах общей юрисдикции, так и при разрешении их в арбитражных судах. Например, такими нормами могут быть положения общих частей Гражданского кодекса Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации или общие положения как в отношении физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), так и положения в отношении различных видов гражданско-правовых отношений. -юридические договоры.

-юридические договоры.

Однако следует отметить, что возможность слияния гражданского и арбитражного процессов достаточно ограничена в связи с тем, что для рассмотрения разных категорий дел требуется определенная квалификация судей. В настоящее время как в системе арбитражных судов, так и в системе судов общей юрисдикции сформировалась эффективная специализация среди судей и коллегий судей. Например, в районных (городских) судах общей юрисдикции отправление правосудия по уголовным и гражданским делам, как правило, осуществляется разными судьями. В арбитражных судах рассмотрение разных категорий дел также возложено на отдельных судей и коллегий судей. По понятным причинам такая специализация судей (судейских коллегий) не исчезнет. Так, в едином верховном суде, вероятно, сохранится определенная специализация судей при рассмотрении гражданских и уголовных дел, а также экономических споров. Таким образом, слияние верховных судов в рамках единого Верховного суда или сохранение этих судов в качестве самостоятельных не является принципиальным вопросом.

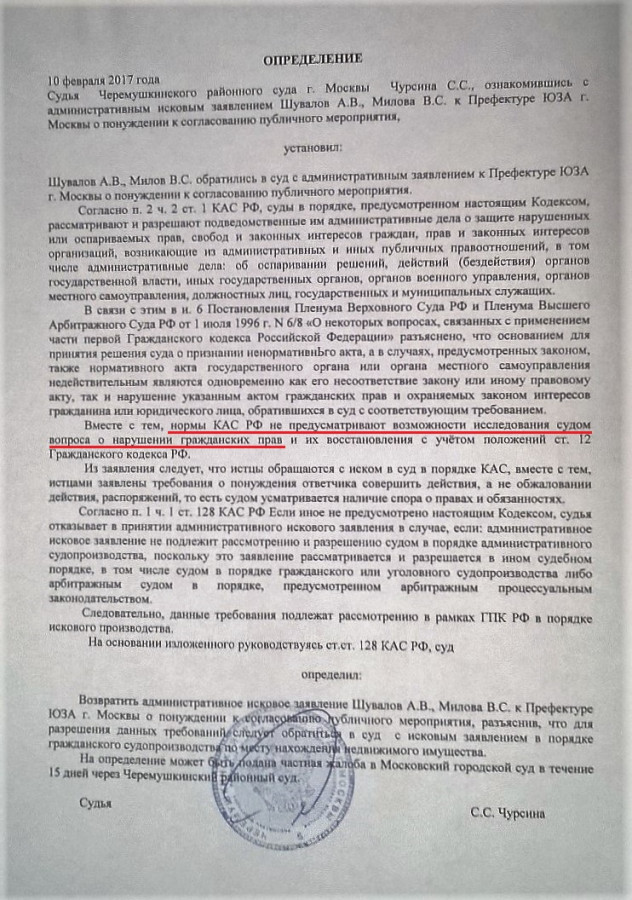

Одним из оснований для обоснования необходимости объединения высших судов является утверждение об «исключении возможности отказа в судебной защите при возникновении спора о подведомственности дела». На самом деле проблема разграничения компетенции между судами существует. Особенно явно это проявляется в «конкуренции» между арбитражными судами и судами общей юрисдикции.

Проблема вызвана наличием в правилах определения подведомственности в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (АПК РФ) и Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (ГПК РФ) неустранимых оценочных категорий, таких как «экономическая споры», «дела, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и иной предпринимательской деятельности» и другие.

Решение проблемы конфликта компетенции между арбитражными судами и судами общей юрисдикции на протяжении многих лет осуществляется на законодательном уровне. Так, в редакции Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года введен институт специальной (исключительной) подсудности арбитражных судов. Следует отметить, что перечень дел, подведомственных арбитражным судам, имеет тенденцию к увеличению, например, в ст. 33 АПК РФ в редакции 2009 г.и 2011.

Следует отметить, что перечень дел, подведомственных арбитражным судам, имеет тенденцию к увеличению, например, в ст. 33 АПК РФ в редакции 2009 г.и 2011.

На наш взгляд, решение проблемы конфликта компетенции судов заключается в систематическом выявлении проблемных споров в судебной практике и устранении факторов, их порождающих, путем внесения уточняющих дополнений в кодексы судебная практика. Присоединение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации к Верховному Суду Российской Федерации не решает проблемы, а регенерирует ее в решении вопросов о передаче того или иного дела разным судьям и коллегиям судей.

Таким образом, обоснование необходимости, предложенное в законопроекте, не представляется достаточным.

М.П. Голдин , аналитик-юрист Научно-исследовательского центра правовых исследований.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

Справочник судов Российской Федерации Адрес: 101000, Россия, г.

Сайт: http://www.arbitr.ru/

Председатель — Антон Иванов

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по рассмотрению экономических споров и иных дел, находящихся в ведении арбитражных судов. Суд действует в соответствии с Федеральным законом о судебном надзоре за деятельностью судов и дает разъяснения по судебной практике.

Высший Арбитражный Суд состоит из пленума, президиума и судебной коллегии, рассматривающих споры, возникающие из гражданских и иных правоотношений, и судебной коллегии, рассматривающей споры, возникающие из административных отношений.

Суд ориентирует свою деятельность на обеспечение единого толкования законов, регулирующих экономические отношения, для дальнейшего их применения арбитражными судами. Эта важнейшая задача решается путем обобщения судебной практики и дачи разъяснений пленумом или президиумом суда.

В состав пленума суда входят председатель, его заместители и судьи. В пленуме могут принимать участие представители других ветвей судебной власти, органов законодательной и исполнительной власти, научных организаций и граждане. Пленум решает вопросы, связанные с проявлением законодательной инициативы, обращением в Конституционный Суд с запросами о проверке действительности уставов, положений и договоров, утверждает порядок арбитражного суда.

В пленуме могут принимать участие представители других ветвей судебной власти, органов законодательной и исполнительной власти, научных организаций и граждане. Пленум решает вопросы, связанные с проявлением законодательной инициативы, обращением в Конституционный Суд с запросами о проверке действительности уставов, положений и договоров, утверждает порядок арбитражного суда.

Судебные коллегии Высшего Арбитражного Суда рассматривают дела первой инстанции, изучают и обобщают судебную практику, вырабатывают предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, осуществляют иные полномочия в пределах своей компетенции.

При суде действует совет председателей арбитражного суда, который является совещательным органом по вопросам организационной, кадровой и финансовой деятельности. Научно-консультативный совет суда осуществляет выработку научно-обоснованных рекомендаций по вопросам, связанным с изложением практики исполнения законов и иных нормативных правовых актов, выработкой предложений по их совершенствованию.