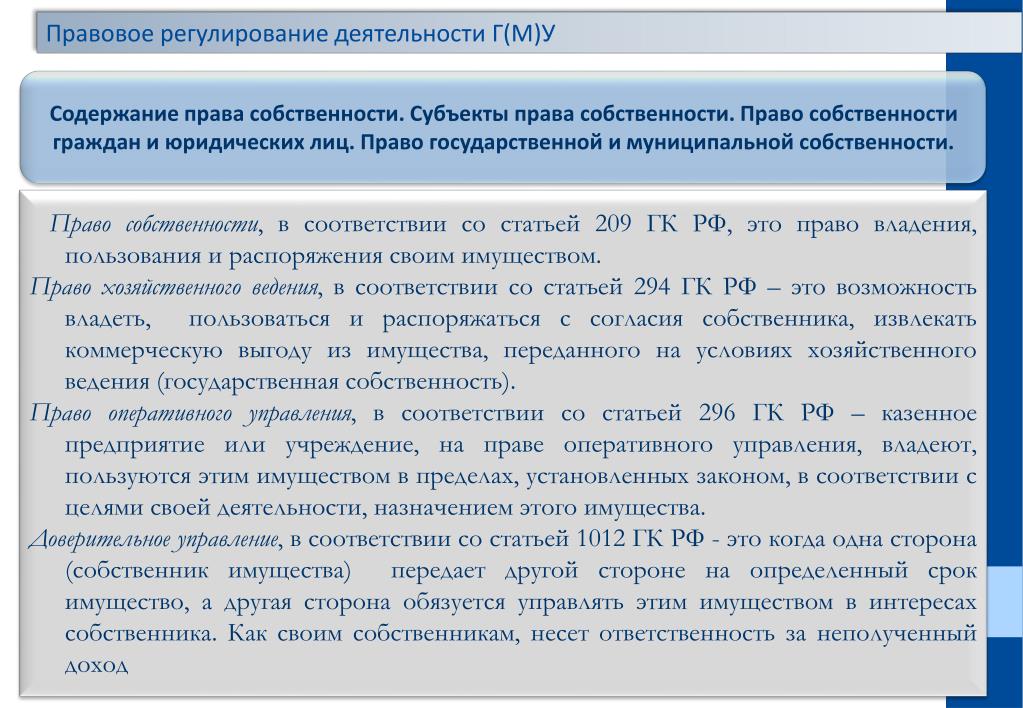

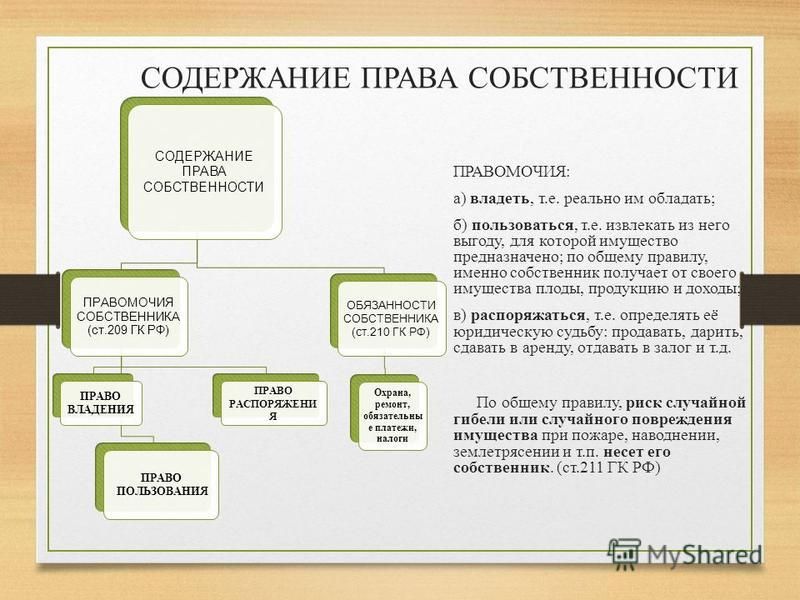

Статья 209 ГК РФ с комментариями — Содержание права собственности

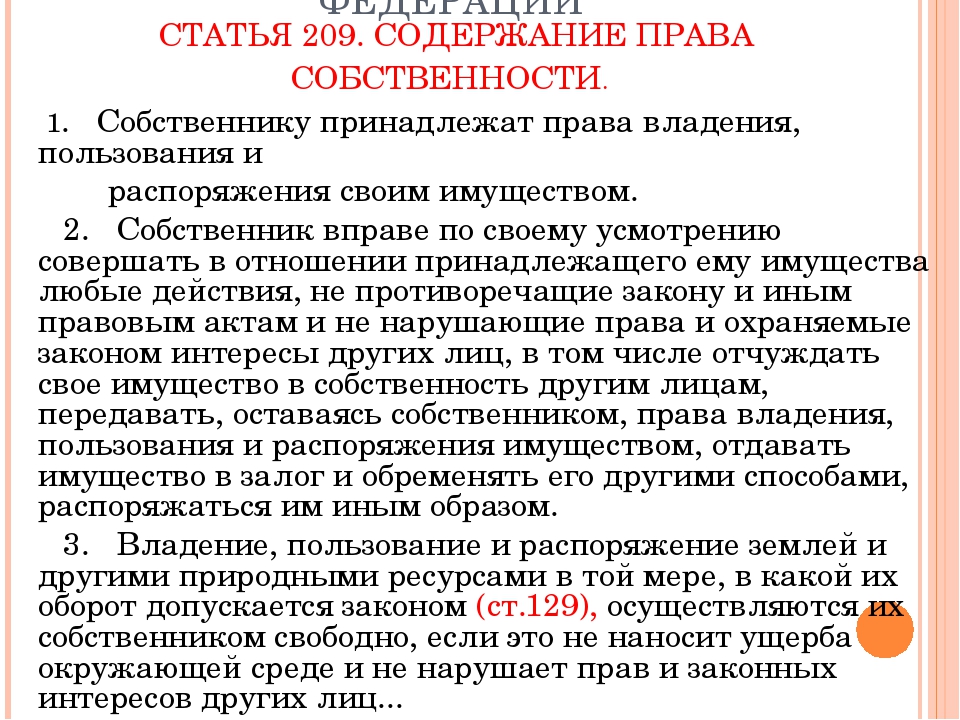

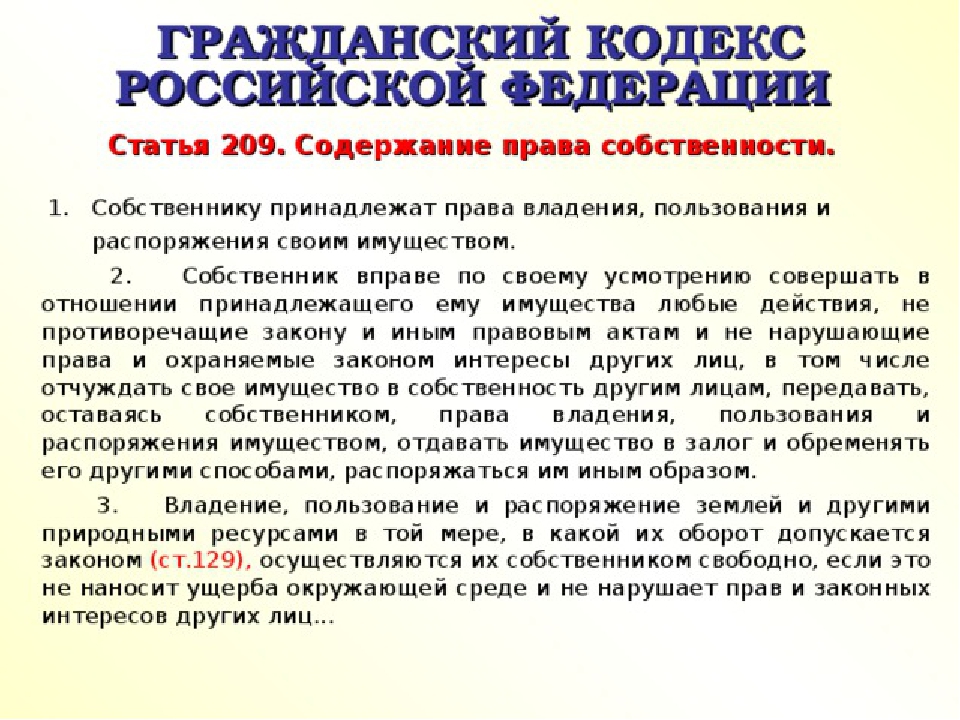

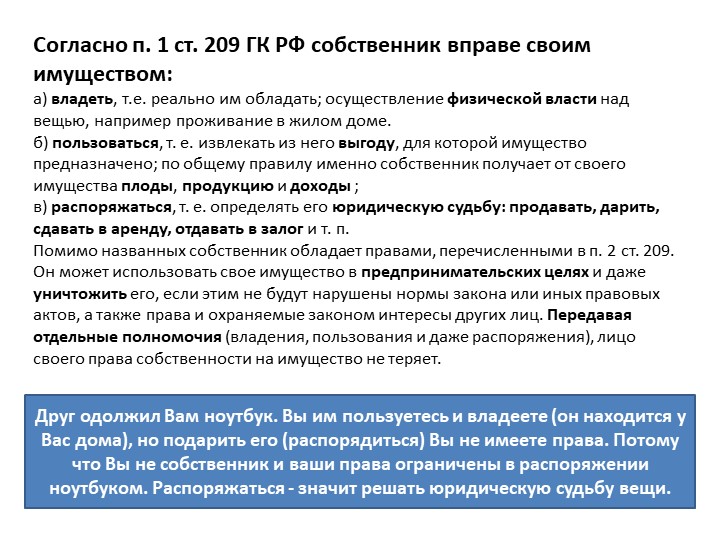

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

Комментарий к статье 209 Гражданского Кодекса РФ

1. В п. 1 комментируемой статьи дана общая характеристика правомочиям собственника. Право собственности составляет важнейший институт подотрасли вещного права и системообразующее ядро отрасли гражданского права в целом.

В субъективном смысле право собственности — это наиболее полная юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально-определенной вещью по своему усмотрению, независимо от других лиц и без ограничения по сроку. Ему присущи как родовые признаки вещного права (о понятии и признаках вещного права см. коммент. к ст. 216 ГК), так и видообразующие признаки, отличающие его от иных вещных прав.

2. Первым (родовым) признаком права собственности является то, что его объектом выступает индивидуально-определенная вещь.

Понятие объекта права собственности не зависит от оборотоспособности этого объекта. В собственности находятся как объекты, не изъятые из оборота и ограниченные в обороте, так и объекты, изъятые из оборота (см. коммент. к ст. 129 ГК).

Вторым (родовым) признаком права собственности является его абсолютность. Удовлетворение интереса собственника зависит лишь от его действий; собственник не нуждается в чьей-либо помощи, чьем-либо посредничестве.

В качестве третьего (родового) признака права собственности, как и любого другого вещного права, следует назвать наличие правомочия пользования, упомянутое в п. 1 комментируемой статьи. Пользование — это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств, плодов и иных доходов в процессе ее эксплуатации.

1 комментируемой статьи. Пользование — это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств, плодов и иных доходов в процессе ее эксплуатации.

Нарушение целевого назначения при использовании вещи не является противоправным, если только при этом не нарушаются права и законные интересы третьих лиц, а также основы правопорядка и нравственности. Так, использование земельных участков или жилых помещений в нарушение их целевого назначения может привести к прекращению права собственности на них (см. коммент. к ст. ст. 285, 293 ГК).

3. Четвертый признак права собственности — наличие наряду с правомочием пользования также правомочия владения — является уже не родовым, а видообразующим, так как характерен не для всех вещных прав. Под владением понимается юридически обеспеченная возможность волевого, фактического и непосредственного господства лица над вещью. Владение характеризуется следующими признаками.

Во-первых, оно выражается в непосредственном господстве над вещью, т. е. самостоятельном и открытом осуществлении над нею хозяйственной власти.

е. самостоятельном и открытом осуществлении над нею хозяйственной власти.

Во-вторых, это господство — фактическое, означающее возможность вступления в физический контакт с вещью каждый раз настолько быстро, насколько это зависит от воли владельца и содержания предоставленного ему права. Поэтому арендованный рояль, который по условиям договора продолжает оставаться в доме арендодателя, не может считаться находящимся во владении арендатора.

В-третьих, такое господство должно быть волевым, т.е. прямо направленным на желание владеть. О наличии такой воли свидетельствует как раз использование вещи (готовность начать такое использование в любой момент). Этим, строго говоря, владение (possessio) как правомочие права собственности (п. 1 комментируемой статьи) отличается как от пространственного отношения близости к вещи, так и от держания (detentio), которое предполагает обладание вещью, но не в целях извлечения из нее полезных свойств, соответствующих ее хозяйственному назначению.

4. Гражданский кодекс различает законное и незаконное владение. Законное владение осуществляется на некотором правовом основании (титуле; отсюда второе наименование — «титульное владение»). Иное владение признается незаконным, или беститульным.

В свою очередь, незаконное владение подразделяется на добросовестное и недобросовестное. Добросовестность незаконного владельца проявляется в тех случаях, когда он не знал и не мог знать о незаконности своего владения. В остальных случаях незаконный владелец является недобросовестным.

Классификация незаконного владения на добросовестное и недобросовестное имеет юридическое значение для решения вопроса о приобретении права собственности по приобретательной давности (см. коммент. к ст. 234 ГК), а также для калькуляции расчетов по доходам и расходам между истцом (собственником) и ответчиком (незаконным владельцем) при удовлетворении виндикационного иска (см. коммент. ст. 303 ГК). Вопрос же о добросовестности законного владельца не имеет правового значения.

коммент. ст. 303 ГК). Вопрос же о добросовестности законного владельца не имеет правового значения.

5. Пятый (видообразующий) признак права собственности состоит в наличии правомочия распоряжения вещью, в общих чертах описанного в п. 2 комментируемой статьи. Распоряжение — это юридически обеспеченная возможность определения судьбы вещи (продажа вещи, сдача ее в залог, передача в уставный капитал хозяйственного общества, объединение имущества для совместной деятельности и т.д.). Понятия распоряжения вещью и ее отчуждения соотносятся как род и вид: не всякое распоряжение связано с отчуждением. Например, передача вещи во временное пользование (в аренду) является распоряжением ею, но не отчуждением. Однако всякое отчуждение есть акт распоряжения вещью.

В судебной практике часто возникает вопрос о действительности договора купли-продажи вещи, если на момент его заключения продавец не являлся ее собственником. Такой договор только на основании этого факта не должен признаваться недействительным. Продавец вправе во исполнение договора купли-продажи приобрести вещь уже после его заключения, а затем произвести ее отчуждение покупателю.

Продавец вправе во исполнение договора купли-продажи приобрести вещь уже после его заключения, а затем произвести ее отчуждение покупателю.

Формами распоряжения вещью также являются ее уничтожение и отказ от права собственности на нее. Об уничтожении (гибели) вещи см. коммент. к ст. 235 ГК.

6. В п. 2 комментируемой статьи раскрыт шестой (видообразующий) признак — осуществление правомочий собственника наиболее полным образом, в своем интересе и по своему усмотрению. Владение, пользование и распоряжение вещью составляют триаду правомочий собственника и определяют содержание права собственности. Однако те же правомочия присущи, например, обязательственному праву доверительного управления или ограниченному вещному праву хозяйственного ведения. Владение и пользование как правомочия вещного права всегда обусловлены наличием своего интереса у субъекта этого права.

Понятие собственного усмотрения можно определить как правомерную деятельность по выбору наиболее оптимального варианта реализации предоставленных правомочий. Показателен тот факт, что согласно ГК 1964 г. правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом осуществлялись «в пределах, установленных законом» (ст. 92). Следует считать достижением действующего Кодекса смещение акцентов на возможность осуществления собственником правомочий прежде всего по своему усмотрению.

Показателен тот факт, что согласно ГК 1964 г. правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом осуществлялись «в пределах, установленных законом» (ст. 92). Следует считать достижением действующего Кодекса смещение акцентов на возможность осуществления собственником правомочий прежде всего по своему усмотрению.

7. В то же время право собственности небеспредельно. Коллизия между индивидуальными интересами собственника и публичным порядком неизбежна в тех случаях, когда владение, пользование (а в некоторых случаях — даже непользование: например, земельным участком сельскохозяйственного назначения в течение трех лет — гл. VII ЗК) и распоряжение вещью приводят к нарушению прав и законных интересов третьих лиц. Право частной собственности не принадлежит к таким правам, которые в соответствии со ст. 56 Конституции не подлежат ограничению ни при каких условиях (Постановление КС от 17 декабря 1996 г. N 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» (СЗ РФ.

Основные мотивы установления ограничений права собственности сегодня — это понимание ограниченности природных ресурсов (в том числе земли), дефицита жилья, уменьшение последствий использования источников повышенной опасности, соблюдение противопожарных, санитарных и прочих правил безопасности, недопустимость нарушения прав и законных интересов других лиц, устранения конкуренции или создания серьезной угрозы нравственности в обществе.

8. Из п. 2 комментируемой статьи вытекает, что ограничение права собственности возможно путем принятия закона или иного правового акта. В то же время по общему правилу п. 2 ст. 1 ГК ограничения гражданских прав могут вводиться только федеральным законом. Учитывая высшую юридическую силу п. 3 ст. 55 Конституции, право собственности может быть ограничено только федеральным законом (см. также п. 1 Постановления ВАС N 8).

Правда, право собственности может быть ограничено указанными актами в порядке, предусмотренном федеральным законом. Так, ограничения права собственности на транспортные средства (например, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств) установлены Правилами дорожного движения РФ (утв. Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090). Однако данные ограничения санкционированы ФЗ от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4873).

Так, ограничения права собственности на транспортные средства (например, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств) установлены Правилами дорожного движения РФ (утв. Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090). Однако данные ограничения санкционированы ФЗ от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4873).

В то же время ограничения права собственности, даже устанавливаемые федеральными законами, имеют пределы. Право собственности может быть ограничено не произвольно, а только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. ст. 34, 36, п. 3 ст. 55, ст. 56 Конституции, п. 2 ст. 1 ГК).

9. Право собственности не может быть ограничено договором собственника с каким-либо лицом. Интерес лица, которому собственник должен передать имущество, обеспечивается не ограничением права собственности, а обязательствами, возникающими для собственника (например, обязательством не препятствовать использованию вещи в соответствии с условиями договора). Единственной возможностью «наказать» его за отступление от договора будет привлечение к ответственности, предусмотренной договором либо при наличии оснований — законом.

Единственной возможностью «наказать» его за отступление от договора будет привлечение к ответственности, предусмотренной договором либо при наличии оснований — законом.

10. Следует понимать, каким образом влияет возникновение ограниченного вещного права на объем права собственности. В таком случае право собственности как бы сжимается, так как правомочия владения и пользования по определению переходят к субъекту ограниченного вещного права. Право собственности само становится, по сути, ограниченным вещным правом, пока переданные вещно-правовые правомочия не вернутся к собственнику. Если к субъекту ограниченного вещного права переходит и правомочие распоряжения, то право собственности вообще приобретает характер так называемого голого права (ius nudus). В то же время собственник вещи по определению не может быть субъектом ограниченного вещного права на нее.

10. Седьмой (видообразующий) признак права собственности состоит в том, что оно является бессрочным, так как не ограничено по закону или договору каким-либо сроком.

11. В литературе можно встретить разные подходы к определению права собственности, главными из которых являются следующие два, противоположные друг другу.

Так, в определение права собственности некоторые авторы предлагают включить большее число правомочий, нежели это предусмотрено традиционной для нашего законодательства триадой владения, пользования и распоряжения. Однако при более детальном анализе оказывается, что другие перечисляемые «сверхвозможности» собственника являются лишь оттенками трех традиционных правомочий и вполне укладываются в данное выше определение права собственности.

Иногда, наоборот, указывается на бесполезность и даже вредность включения триады правомочий в определение права собственности, так как она противоречит полноте этого права. Однако никакого противоречия в данном случае нет. Во-первых, триада сформулирована столь удачно, что вбирает в себя любые возможные варианты действий собственника, причем на необходимом уровне абстрактности. Во-вторых, в определение права собственности в комментируемой статье заложены не только триада, но и указание на собственное усмотрение.

12. В п. 3 комментируемой статьи в общем виде содержится правовое регулирование отношений собственности на землю и иные природные ресурсы. При применении этого пункта следует учитывать нормы специального законодательства: гл. 17 ГК, ЛК, ЗК, Водного кодекса, Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, Закона об охране окружающей среды, Закона об экологической экспертизе и т.д. (см. также коммент. к ст. 129 ГК).

13. Как уже было сказано выше, собственный интерес не встречается в обязательственных правах. Так, доверительный управляющий согласно п. 1 ст. 1012 ГК осуществляет указанные правомочия сугубо в интересах собственника или указанного им третьего лица (выгодоприобретателя). Чтобы подчеркнуть разницу между правом собственности и доверительным управлением, законодатель специально в п. 4 комментируемой статьи указал, что передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему.

Статья 209 ГК РФ 2016-2019.

Содержание права собственности . ЮрИнспекция ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Статья 230. Безнадзорные животные

1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника. 2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания, и передачу ему животных осуществляют полиция или орган местного самоуправления. 3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости.

Содержание права собственности . ЮрИнспекция ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Статья 230. Безнадзорные животные

1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об обнаруженных животных в полицию или в орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника. 2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержания, и передачу ему животных осуществляют полиция или орган местного самоуправления. 3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости. Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных животных

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них. При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом органом местного самоуправления. 2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым собственником, а при недостижении соглашения — судом.

Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных животных

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности на них. При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом органом местного самоуправления. 2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым собственником, а при недостижении соглашения — судом.Статья 209 гк рф с изменениями.

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Право собственности на природные ресурсы

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Право собственности на природные ресурсы1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Комментарий к статье 209 Гражданского Кодекса РФ

1. В п. 1 комментируемой статьи дана общая характеристика правомочиям собственника. Право собственности составляет важнейший институт подотрасли вещного права и системообразующее ядро отрасли гражданского права в целом.

В субъективном смысле право собственности — это наиболее полная юридически обеспеченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально-определенной вещью по своему усмотрению, независимо от других лиц и без ограничения по сроку. Ему присущи как родовые признаки вещного права (о понятии и признаках вещного права см. коммент. к ст. 216 ГК), так и видообразующие признаки, отличающие его от иных вещных прав.

2. Первым (родовым) признаком права собственности является то, что его объектом выступает индивидуально-определенная вещь. Так, именно из-за отсутствия этого признака интеллектуальная собственность, имеющая в качестве объекта нематериальные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, может считаться лишь омонимом права собственности, но не его разновидностью. Нормы гл. 13 ГК о праве собственности к интеллектуальной собственности не применяются — ни прямо, ни субсидиарно, что нашло подтверждение в ст. 1227 ГК.

Так, именно из-за отсутствия этого признака интеллектуальная собственность, имеющая в качестве объекта нематериальные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, может считаться лишь омонимом права собственности, но не его разновидностью. Нормы гл. 13 ГК о праве собственности к интеллектуальной собственности не применяются — ни прямо, ни субсидиарно, что нашло подтверждение в ст. 1227 ГК.

Понятие объекта права собственности не зависит от оборотоспособности этого объекта. В собственности находятся как объекты, не изъятые из оборота и ограниченные в обороте, так и объекты, изъятые из оборота (см. коммент. к ст. 129 ГК).

Вторым (родовым) признаком права собственности является его абсолютность. Удовлетворение интереса собственника зависит лишь от его действий; собственник не нуждается в чьей-либо помощи, чьем-либо посредничестве.

В качестве третьего (родового) признака права собственности, как и любого другого вещного права, следует назвать наличие правомочия пользования, упомянутое в п. 1 комментируемой статьи. Пользование — это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств, плодов и иных доходов в процессе ее эксплуатации.

1 комментируемой статьи. Пользование — это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи полезных свойств, плодов и иных доходов в процессе ее эксплуатации.

Нарушение целевого назначения при использовании вещи не является противоправным, если только при этом не нарушаются права и законные интересы третьих лиц, а также основы правопорядка и нравственности. Так, использование земельных участков или жилых помещений в нарушение их целевого назначения может привести к прекращению права собственности на них (см. коммент. к ст. ст. 285, 293 ГК).

3. Четвертый признак права собственности — наличие наряду с правомочием пользования также правомочия владения — является уже не родовым, а видообразующим, так как характерен не для всех вещных прав. Под владением понимается юридически обеспеченная возможность волевого, фактического и непосредственного господства лица над вещью. Владение характеризуется следующими признаками.

Во-первых, оно выражается в непосредственном господстве над вещью, т. е. самостоятельном и открытом осуществлении над нею хозяйственной власти.

е. самостоятельном и открытом осуществлении над нею хозяйственной власти.

Во-вторых, это господство — фактическое, означающее возможность вступления в физический контакт с вещью каждый раз настолько быстро, насколько это зависит от воли владельца и содержания предоставленного ему права. Поэтому арендованный рояль, который по условиям договора продолжает оставаться в доме арендодателя, не может считаться находящимся во владении арендатора.

В-третьих, такое господство должно быть волевым, т.е. прямо направленным на желание владеть. О наличии такой воли свидетельствует как раз использование вещи (готовность начать такое использование в любой момент). Этим, строго говоря, владение (possessio) как правомочие права собственности (п. 1 комментируемой статьи) отличается как от пространственного отношения близости к вещи, так и от держания (detentio), которое предполагает обладание вещью, но не в целях извлечения из нее полезных свойств, соответствующих ее хозяйственному назначению. Господство в держании — не самоцель, а вынужденное состояние, позволяющее решать задачи, стоящие перед держателем (хранителем, перевозчиком, комиссионером, доверительным управляющим).

Господство в держании — не самоцель, а вынужденное состояние, позволяющее решать задачи, стоящие перед держателем (хранителем, перевозчиком, комиссионером, доверительным управляющим).

4. Гражданский кодекс различает законное и незаконное владение. Законное владение осуществляется на некотором правовом основании (титуле; отсюда второе наименование — «титульное владение»). Иное владение признается незаконным, или беститульным.

В свою очередь, незаконное владение подразделяется на добросовестное и недобросовестное. Добросовестность незаконного владельца проявляется в тех случаях, когда он не знал и не мог знать о незаконности своего владения. В остальных случаях незаконный владелец является недобросовестным.

Классификация незаконного владения на добросовестное и недобросовестное имеет юридическое значение для решения вопроса о приобретении права собственности по приобретательной давности (см. коммент. к ст. 234 ГК), а также для калькуляции расчетов по доходам и расходам между истцом (собственником) и ответчиком (незаконным владельцем) при удовлетворении виндикационного иска (см. коммент. ст. 303 ГК). Вопрос же о добросовестности законного владельца не имеет правового значения.

коммент. ст. 303 ГК). Вопрос же о добросовестности законного владельца не имеет правового значения.

5. Пятый (видообразующий) признак права собственности состоит в наличии правомочия распоряжения вещью, в общих чертах описанного в п. 2 комментируемой статьи. Распоряжение — это юридически обеспеченная возможность определения судьбы вещи (продажа вещи, сдача ее в залог, передача в уставный капитал хозяйственного общества, объединение имущества для совместной деятельности и т.д.). Понятия распоряжения вещью и ее отчуждения соотносятся как род и вид: не всякое распоряжение связано с отчуждением. Например, передача вещи во временное пользование (в аренду) является распоряжением ею, но не отчуждением. Однако всякое отчуждение есть акт распоряжения вещью.

В судебной практике часто возникает вопрос о действительности договора купли-продажи вещи, если на момент его заключения продавец не являлся ее собственником. Такой договор только на основании этого факта не должен признаваться недействительным. Продавец вправе во исполнение договора купли-продажи приобрести вещь уже после его заключения, а затем произвести ее отчуждение покупателю.

Продавец вправе во исполнение договора купли-продажи приобрести вещь уже после его заключения, а затем произвести ее отчуждение покупателю.

Формами распоряжения вещью также являются ее уничтожение и отказ от права собственности на нее. Об уничтожении (гибели) вещи см. коммент. к ст. 235 ГК.

6. В п. 2 комментируемой статьи раскрыт шестой (видообразующий) признак — осуществление правомочий собственника наиболее полным образом, в своем интересе и по своему усмотрению. Владение, пользование и распоряжение вещью составляют триаду правомочий собственника и определяют содержание права собственности. Однако те же правомочия присущи, например, обязательственному праву доверительного управления или ограниченному вещному праву хозяйственного ведения. Владение и пользование как правомочия вещного права всегда обусловлены наличием своего интереса у субъекта этого права.

Понятие собственного усмотрения можно определить как правомерную деятельность по выбору наиболее оптимального варианта реализации предоставленных правомочий. Показателен тот факт, что согласно ГК 1964 г. правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом осуществлялись «в пределах, установленных законом» (ст. 92). Следует считать достижением действующего Кодекса смещение акцентов на возможность осуществления собственником правомочий прежде всего по своему усмотрению.

Показателен тот факт, что согласно ГК 1964 г. правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом осуществлялись «в пределах, установленных законом» (ст. 92). Следует считать достижением действующего Кодекса смещение акцентов на возможность осуществления собственником правомочий прежде всего по своему усмотрению.

7. В то же время право собственности небеспредельно. Коллизия между индивидуальными интересами собственника и публичным порядком неизбежна в тех случаях, когда владение, пользование (а в некоторых случаях — даже непользование: например, земельным участком сельскохозяйственного назначения в течение трех лет — гл. VII ЗК) и распоряжение вещью приводят к нарушению прав и законных интересов третьих лиц. Право частной собственности не принадлежит к таким правам, которые в соответствии со ст. 56 Конституции не подлежат ограничению ни при каких условиях (Постановление КС от 17 декабря 1996 г. N 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года «О федеральных органах налоговой полиции» (СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 197)).

1997. N 1. Ст. 197)).

Основные мотивы установления ограничений права собственности сегодня — это понимание ограниченности природных ресурсов (в том числе земли), дефицита жилья, уменьшение последствий использования источников повышенной опасности, соблюдение противопожарных, санитарных и прочих правил безопасности, недопустимость нарушения прав и законных интересов других лиц, устранения конкуренции или создания серьезной угрозы нравственности в обществе.

8. Из п. 2 комментируемой статьи вытекает, что ограничение права собственности возможно путем принятия закона или иного правового акта. В то же время по общему правилу п. 2 ст. 1 ГК ограничения гражданских прав могут вводиться только федеральным законом. Учитывая высшую юридическую силу п. 3 ст. 55 Конституции, право собственности может быть ограничено только федеральным законом (см. также п. 1 Постановления ВАС N 8).

Правда, право собственности может быть ограничено указанными актами в порядке, предусмотренном федеральным законом. Так, ограничения права собственности на транспортные средства (например, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств) установлены Правилами дорожного движения РФ (утв. Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090). Однако данные ограничения санкционированы ФЗ от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4873).

Так, ограничения права собственности на транспортные средства (например, Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств) установлены Правилами дорожного движения РФ (утв. Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090). Однако данные ограничения санкционированы ФЗ от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4873).

В то же время ограничения права собственности, даже устанавливаемые федеральными законами, имеют пределы. Право собственности может быть ограничено не произвольно, а только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. ст. 34, 36, п. 3 ст. 55, ст. 56 Конституции, п. 2 ст. 1 ГК).

9. Право собственности не может быть ограничено договором собственника с каким-либо лицом. Интерес лица, которому собственник должен передать имущество, обеспечивается не ограничением права собственности, а обязательствами, возникающими для собственника (например, обязательством не препятствовать использованию вещи в соответствии с условиями договора). Единственной возможностью «наказать» его за отступление от договора будет привлечение к ответственности, предусмотренной договором либо при наличии оснований — законом.

Единственной возможностью «наказать» его за отступление от договора будет привлечение к ответственности, предусмотренной договором либо при наличии оснований — законом.

10. Следует понимать, каким образом влияет возникновение ограниченного вещного права на объем права собственности. В таком случае право собственности как бы сжимается, так как правомочия владения и пользования по определению переходят к субъекту ограниченного вещного права. Право собственности само становится, по сути, ограниченным вещным правом, пока переданные вещно-правовые правомочия не вернутся к собственнику. Если к субъекту ограниченного вещного права переходит и правомочие распоряжения, то право собственности вообще приобретает характер так называемого голого права (ius nudus). В то же время собственник вещи по определению не может быть субъектом ограниченного вещного права на нее.

10. Седьмой (видообразующий) признак права собственности состоит в том, что оно является бессрочным, так как не ограничено по закону или договору каким-либо сроком.

11. В литературе можно встретить разные подходы к определению права собственности, главными из которых являются следующие два, противоположные друг другу.

Так, в определение права собственности некоторые авторы предлагают включить большее число правомочий, нежели это предусмотрено традиционной для нашего законодательства триадой владения, пользования и распоряжения. Однако при более детальном анализе оказывается, что другие перечисляемые «сверхвозможности» собственника являются лишь оттенками трех традиционных правомочий и вполне укладываются в данное выше определение права собственности.

Иногда, наоборот, указывается на бесполезность и даже вредность включения триады правомочий в определение права собственности, так как она противоречит полноте этого права. Однако никакого противоречия в данном случае нет. Во-первых, триада сформулирована столь удачно, что вбирает в себя любые возможные варианты действий собственника, причем на необходимом уровне абстрактности. Во-вторых, в определение права собственности в комментируемой статье заложены не только триада, но и указание на собственное усмотрение.

12. В п. 3 комментируемой статьи в общем виде содержится правовое регулирование отношений собственности на землю и иные природные ресурсы. При применении этого пункта следует учитывать нормы специального законодательства: гл. 17 ГК, ЛК, ЗК, Водного кодекса, Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, Закона об охране окружающей среды, Закона об экологической экспертизе и т.д. (см. также коммент. к ст. 129 ГК).

13. Как уже было сказано выше, собственный интерес не встречается в обязательственных правах. Так, доверительный управляющий согласно п. 1 ст. 1012 ГК осуществляет указанные правомочия сугубо в интересах собственника или указанного им третьего лица (выгодоприобретателя). Чтобы подчеркнуть разницу между правом собственности и доверительным управлением, законодатель специально в п. 4 комментируемой статьи указал, что передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему.

Статья 209. Содержание права собственности

1. Собственнику принадлежат права владения,

пользования и распоряжения своим имуществом.

Собственнику принадлежат права владения,

пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в

доверительное управление другому лицу

(доверительному управляющему). Передача

имущества в доверительное управление не влечет

перехода права собственности к доверительному

управляющему, который обязан осуществлять

управление имуществом в интересах собственника

или указанного им третьего лица.

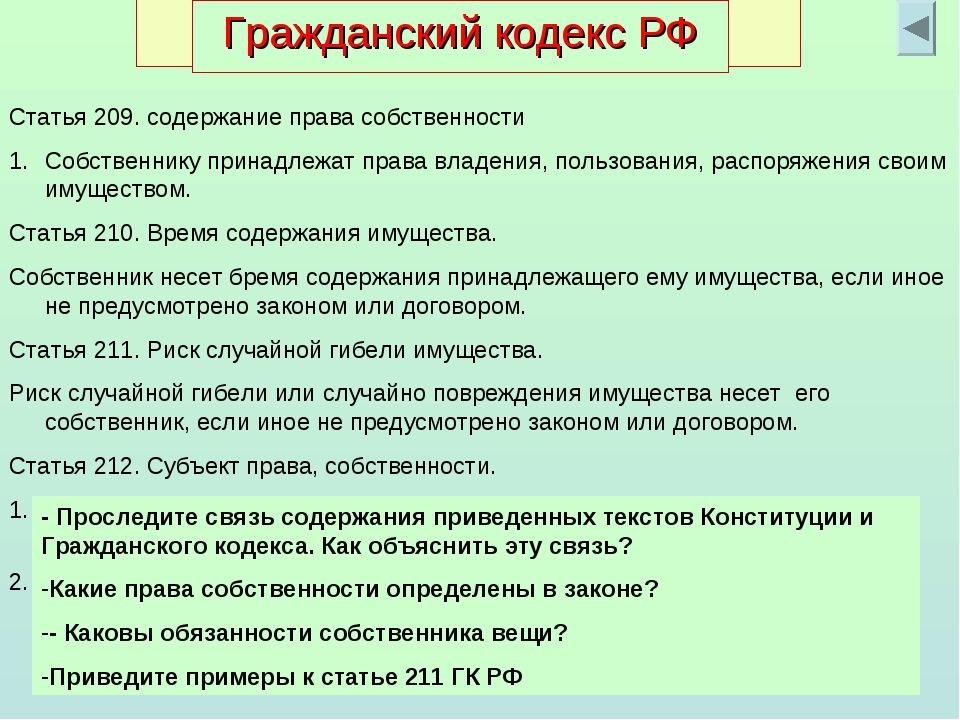

Статья 210. Бремя содержания имущества

Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 211. Риск случайной гибели имущества

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.

Статья 212. Субъекты права собственности

1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

3. Особенности приобретения и

прекращения права собственности на имущество,

владения, пользования и распоряжения им в

зависимости от того, находится имущество в

собственности гражданина или юридического лица,

в собственности Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального

образования, могут устанавливаться лишь законом.

Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности.

4. Права всех собственников защищаются равным образом.

Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц

1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам.

2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 настоящего Кодекса.

3. Коммерческие и некоммерческие организации,

кроме государственных и муниципальных

предприятий, а также учреждений, являются

собственниками имущества, переданного им в

качестве вкладов (взносов) их учредителями

(участниками, членами), а также имущества,

приобретенного этими юридическими лицами по

иным основаниям. (в ред. Федерального закона от

03.11.2006 N 175-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от

03.11.2006 N 175-ФЗ)

4. Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах.

Статья 214. Право государственной собственности

1. Государственной собственностью в Российской

Федерации является имущество, принадлежащее на

праве собственности Российской Федерации

(федеральная собственность), и имущество,

принадлежащее на праве собственности субъектам

Российской Федерации — республикам, краям,

областям, городам федерального значения,

автономной области, автономным округам

(собственность субъекта Российской Федерации).

2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.

3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294 , ).

Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа.

5. Отнесение государственного имущества к

федеральной собственности и к собственности

субъектов Российской Федерации осуществляется в

порядке, установленном законом.

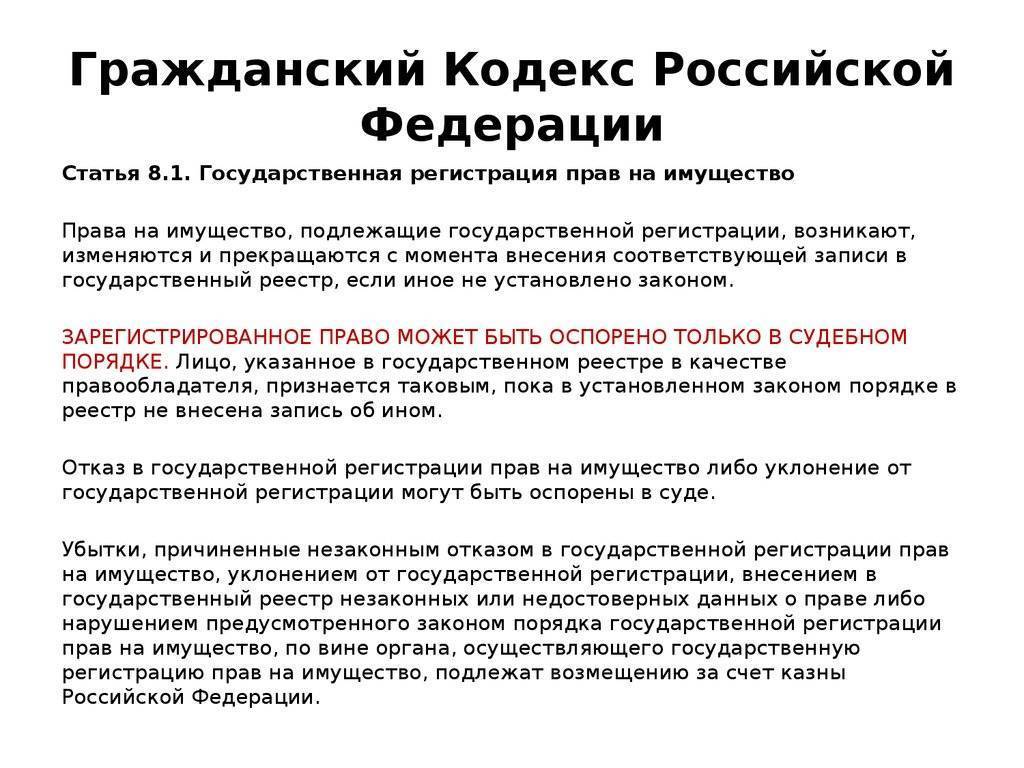

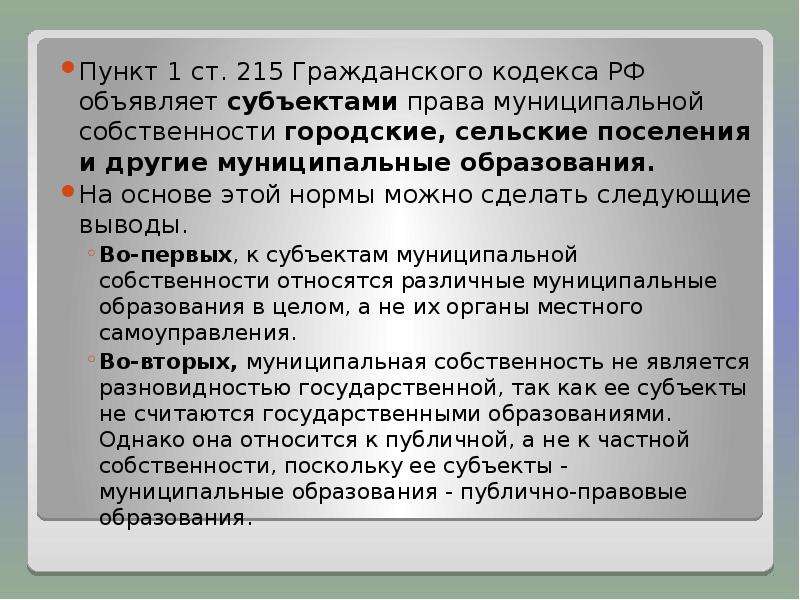

Статья 215. Право муниципальной собственности

1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.

2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296).

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.статьей 305 настоящего Кодекса.

Статья 217. Приватизация государственного и муниципального имущества

Имущество, находящееся в государственной или

муниципальной собственности, может быть

передано его собственником в собственность

граждан и юридических лиц в порядке,

предусмотренном законами о приватизации

государственного и муниципального имущества.

При приватизации государственного и муниципального имущества предусмотренные настоящим Кодексом положения, регулирующие порядок приобретения и прекращения права собственности, применяются, если законами о приватизации не предусмотрено иное.

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Комментарий к статье 209

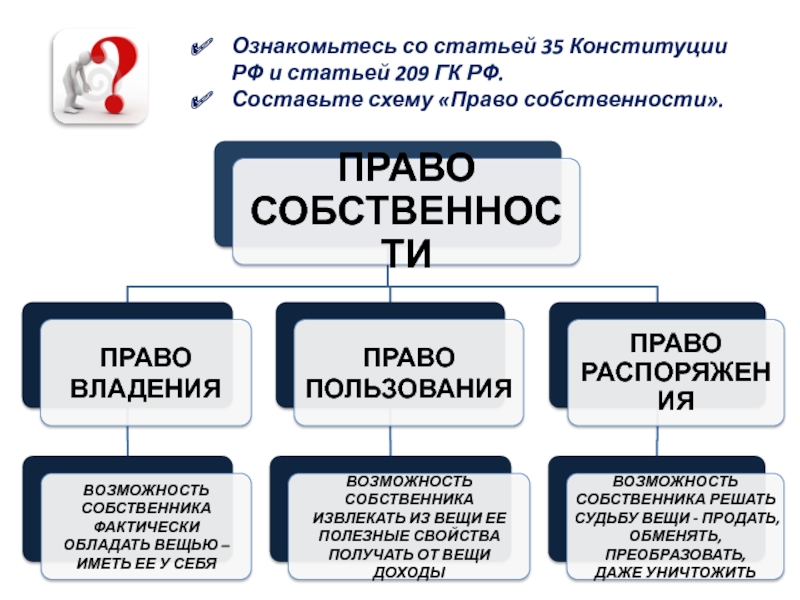

Право собственности наряду с другими вещными правами характеризуется как исключительное и абсолютное, при этом по своему содержанию оно является наиболее полным. Содержание субъективного права собственности в отечественной цивилистике принято раскрывать через триаду правомочий: владение, пользование и распоряжение.

Правомочие владения представляет собой юридически обеспеченную возможность фактического контроля над имуществом.

Правомочие пользования осуществляется путем извлечения собственником в своих интересах из имущества его полезных свойств. По общему правилу собственнику принадлежат продукция, плоды и доходы, полученные в результате эксплуатации имущества.

Распоряжение является правомочием, реализация которого направлена на определение юридической судьбы имущества. Как правило, оно осуществляется путем совершения гражданско-правовых сделок, но может выражаться и в совершении односторонних, не порождающих обязательства третьих лиц, действий, например, таких как уничтожение имущества.

Состав юридически значимых актов поведения субъекта права собственности конкретизирован в части 2 статьи 209 ГК РФ, содержащей примерный перечень возможных способов пользования и распоряжения. В их числе отчуждение в порядке купли-продажи, передача прав владения и пользования (по договору аренды главным образом), завещание и т.д. В этом же контексте следует рассматривать предусмотренное частью 4 статьи 209 право собственника передавать свое имущество в доверительное управление.

При этом главным императивным требованием к реализации любого из правомочий является недопустимость нарушения прав третьих лиц. В отношении же таких объектов права собственности как земля и природные ресурсы установлено требование обеспечивать при их использовании сохранность окружающей среды. Кроме того, допускается возможность законодательного ограничения возможности свободного распоряжения данными видами имущества путем ограничения их в обороте.

Кроме того, допускается возможность законодательного ограничения возможности свободного распоряжения данными видами имущества путем ограничения их в обороте.

Новая редакция Ст. 209 ГК РФ

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Комментарий к Ст. 209 ГК РФ

1. Понятие. Право собственности в объективном смысле — это совокупность юридических норм, закрепляющих принадлежность имущества определенным лицам, определяющих объем правомочий по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом, а также гарантирующих охрану и защиту прав и интересов собственников.

Право собственности в субъективном смысле (субъективное право собственности) — это установленная законом мера дозволенного поведения управомоченного лица (собственника) по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом своей властью и в своем интересе.

2. Правомочия собственника. Владение — основанная на законе возможность иметь вещь в своем обладании. Собственник, а также лица, которым он передал право владения своим имуществом, являются законными (титульными) владельцами.

Владение — основанная на законе возможность иметь вещь в своем обладании. Собственник, а также лица, которым он передал право владения своим имуществом, являются законными (титульными) владельцами.

Пользование — извлечение из имущества полезных свойств, выгоды, получение доходов.

Распоряжение — возможность совершать в отношении имущества любые действия (в том числе отчуждать в собственность третьих лиц, передавать в залог, сдавать в аренду и т.п.) вплоть до уничтожения вещи.

Собственник может передать другим лицам правомочия по владению, пользованию (чаще всего) или распоряжению (в исключительных случаях) своим имуществом.

Совокупность трех полномочий, принадлежащих собственнику, образует традиционное содержание права собственности по российскому праву.

3. Собственность и траст. В п. 4 комментируемой статьи нашла отражение дискуссия начала 1990-х гг. о возможности введения в отечественное право доверительного управления (траста) — англо-саксонского института, имеющего характер вещных прав. Законодатель подчеркивает, что в России доверительное управление является исключительно институтом обязательственного права.

Законодатель подчеркивает, что в России доверительное управление является исключительно институтом обязательственного права.

Другой комментарий к Ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Раздел II ГК посвящен праву собственности и другим вещным правам. Вещным правам присущи определенные общие признаки, которые и позволяют выделить их в отдельную категорию прав. Суть вещных прав состоит в возможности обладателя такого права воздействовать на вещь, получать от нее пользу по собственному усмотрению и по своей воле, помимо всяких иных лиц. Можно сказать, что вещное право предоставляет лицу власть непосредственно над вещью. В теории иногда конструируют довольно сложную схему, дополняющую эту власть также обязанностью неопределенного круга третьих лиц воздерживаться от нарушения вещного права. Делается это для того, чтобы избежать представления о вещном праве как о фактическом отношении к вещи, что противоречит его общественной природе. Однако эта конструкция представляется излишней. Во-первых, любое право нельзя нарушать третьим лицам. Следовательно, этот запрет сам по себе не в состоянии отразить суть того или иного права и не может быть отличительным признаком той или иной категории прав. Во-вторых, власть в отношении вещи, составляющая суть вещного права, — это не связь с вещью, а социально обусловленное отношение, ведь и сама вещь, и способ воздействия на нее определяются не физическими (технологическими) параметрами, а социальными, экономическими, юридическими. Иными словами, вещное право не просто власть над вещью, но юридическая власть.

Во-первых, любое право нельзя нарушать третьим лицам. Следовательно, этот запрет сам по себе не в состоянии отразить суть того или иного права и не может быть отличительным признаком той или иной категории прав. Во-вторых, власть в отношении вещи, составляющая суть вещного права, — это не связь с вещью, а социально обусловленное отношение, ведь и сама вещь, и способ воздействия на нее определяются не физическими (технологическими) параметрами, а социальными, экономическими, юридическими. Иными словами, вещное право не просто власть над вещью, но юридическая власть.

Носитель вещного права может осуществлять это право независимо от других лиц. Важнейшим вещным правом является право собственника. Вещными правами лиц, не являющихся собственниками, являются права, производные и зависимые от права собственности, возникающие по воле собственника или по указанию закона и осуществляемые в пределах, установленных договором с собственником или законом (см. ст. 216 ГК РФ).

2. Вещное право, принадлежащее субъекту (субъективное вещное право), характеризуется рядом признаков.

Прежде всего, оно является правом абсолютным. Это означает, что оно противостоит всем прочим лицам, направлено против всех, исключает в отношении вещи всех иных лиц. Частное проявление абсолютности вещного права — то, что одно и то же право на вещь не может принадлежать более чем одному лицу: все другие лица исключены из этого права. В том случае, когда вещное право на одну вещь имеют несколько лиц (например, право общей собственности), они выступают в отношении этой вещи как одно лицо.

От абсолютных вещных прав отличаются права обязательственные. Обязательственное право, заключающееся в праве требования к определенному лицу, всегда относительно, осуществляется только в отношении этого обязанного лица.

Относительный характер обязательственного права предопределяет способ его реализации — путем заявления требования к должнику. Отличается и . Цессия предполагает участие сторон обязательства — кредитора и должника. Например, право арендатора, являющееся обязательственным, несмотря на повышенную защиту арендатора в виде права следования (см. п. 3), может быть передано иному лицу только в порядке цессии, тогда как вещные права передаются иным образом (ст. 223 ГК РФ).

п. 3), может быть передано иному лицу только в порядке цессии, тогда как вещные права передаются иным образом (ст. 223 ГК РФ).

Обязательственное право не характеризуется исключительностью: обязанное лицо может иметь такие же или аналогичные обязанности и по отношению к иным лицам, вследствие чего возникают такие институты, как конкурс кредиторов, когда несколько лиц имеют к должнику однородные требования. Поскольку обязательственные права связывают только две стороны — кредитора и должника, стороны вправе по своему усмотрению определить свои взаимоотношения. Поэтому обязательственные права могут бесконечно различаться по своему содержанию. Вещные права, действующие против всех, по тем же самым причинам не могут быть различными.

Вещные права устанавливаются законом (ст. 216 ГК и др.).

3. Субъект вещного права не может сам себе изменить характер (тип) права, а может лишь отказаться от права в одностороннем порядке.

Вещное право обладает таким качеством, как право следования. Это качество является одним из самых важных и характерных свойств вещного права. Суть его состоит в том, что у кого бы ни оказалась вещь, право на нее сохраняет субъект этого права, пока он не выразил волю на его отчуждение. Даже если вещь переходит к очередному обладателю в результате сделки, вещное право на нее продолжает следовать за нею.

Это качество является одним из самых важных и характерных свойств вещного права. Суть его состоит в том, что у кого бы ни оказалась вещь, право на нее сохраняет субъект этого права, пока он не выразил волю на его отчуждение. Даже если вещь переходит к очередному обладателю в результате сделки, вещное право на нее продолжает следовать за нею.

Однако в тех случаях, когда нормальный порядок оборота вещи нарушается и вещь приобретается в порядке первоначального, а не производного приобретения (см. комментарий к ст. 218), утрачиваются и имеющиеся на вещь вещные права.

4. Объектом вещных прав является индивидуально-определенная вещь. Это свойство вещи, как и другие ее свойства — делимость, потребляемость и проч., определяется не столько физическими качествами вещи, сколько воззрениями оборота, т.е. параметрами экономическими и юридическими.

Одна и та же вещь может обладать и не обладать признаками индивидуально-определенной, в зависимости от конкретной юридической ситуации. Например, 100 т нефти не являются индивидуально-определенной вещью и не могут быть объектом вещного права. Но если 100 т нефти помещены в известное хранилище, то вещное право на них уже может возникнуть.

Например, 100 т нефти не являются индивидуально-определенной вещью и не могут быть объектом вещного права. Но если 100 т нефти помещены в известное хранилище, то вещное право на них уже может возникнуть.

В качестве примера индивидуально-определенной вещи обычно приводятся произведения искусства (картины, скульптуры и т.д.). Однако и в этом случае юридическая квалификация вещи зависит от конкретной ситуации. Например, если дизайнер обязался по договору о создании интерьера разместить в нем 10 картин, выполненных в абстрактной манере, то речь идет о вещах родовых, даже если указан автор или авторы, выбранные сторонами (кроме случая, когда указанный автор имеет всего не более 10 картин).

Характер объекта права вытекает из сущности самого права и из способа его защиты, который также предрешен характером права. Понятно, что субъект вещного права не может распространить свою власть на вещь, которая не определена индивидуально, т.е. не отграничена так или иначе от иных вещей того же рода. Не может он отстранять от вещи и иных лиц, если неясно, что же это за вещь. А если вещь утрачена, ее истребование посредством вещных средств защиты (см. комментарий к ст. ст. 301 — 305) невозможно, так как нельзя определить, где она находится, имеется ли она вообще.

Не может он отстранять от вещи и иных лиц, если неясно, что же это за вещь. А если вещь утрачена, ее истребование посредством вещных средств защиты (см. комментарий к ст. ст. 301 — 305) невозможно, так как нельзя определить, где она находится, имеется ли она вообще.

5. Вещное право действует, пока имеется индивидуально-определенная вещь, которая является объектом права, обязательственное право действует, пока имеется должник или его правопреемник. Как уничтожение вещи или утрата ею индивидуальности прекращают вещное право, так и гибель должника при отсутствии правопреемников прекращает право обязательственное (личное). Квалифицированный способ прекращения личного обязательства — банкротство, имеющее те же последствия, что и гибель должника; в то же время банкротство не затрагивает вещных прав на имущество должника.

6. В судебной практике вопрос об объекте вещного права приобретает особое значение, когда обсуждается способ защиты права. Например, неоднократно подчеркивалось, что заявление требований о праве на некоторое количество, выраженное в квадратных метрах площади, тоннах и т. д., не может квалифицироваться как вещное требование, поскольку невозможно определить индивидуально-определенную вещь, на которую претендует истец.

д., не может квалифицироваться как вещное требование, поскольку невозможно определить индивидуально-определенную вещь, на которую претендует истец.

Чаще всего подобные коллизии возникали на почве споров об исполнении договоров о долевом участии в строительстве. Если участник строительства, ссылаясь на имеющееся у него право на долю в общей собственности, предъявляет требование о выделении ему площади в строящемся доме, указывая свои требования в размере этой площади, т.е. в квадратных метрах, то такое требование не может быть удовлетворено, поскольку отсутствует объект вещного права. Таким объектом может быть только строение или его часть. Поэтому заявленные вещные требования в квадратных метрах отклоняются судами.

Договоры долевого участия, когда они имеют природу договоров простого товарищества (совместной деятельности), приводят к возникновению общей собственности. В этом случае иск участника о признании за ним права может выражаться лишь как иск с указанием доли в виде дроби в конкретном строении. Индивидуализация объекта права достигается здесь путем указания на конкретное строение. Но и в таком случае недопустимо заявление требования, выраженного в виде размера площади или суммы инвестиций. Даже если известна общая площадь всего строения, истец должен обозначить свое право путем указания доли, рассчитанной как дробь. Суд не вправе проводить такие расчеты и таким способом конкретизировать заявленное требование.

Индивидуализация объекта права достигается здесь путем указания на конкретное строение. Но и в таком случае недопустимо заявление требования, выраженного в виде размера площади или суммы инвестиций. Даже если известна общая площадь всего строения, истец должен обозначить свое право путем указания доли, рассчитанной как дробь. Суд не вправе проводить такие расчеты и таким способом конкретизировать заявленное требование.

7. Определенной спецификой обладает такой объект права, как ценные бумаги в бездокументарной форме. Если ценные бумаги (но, конечно, не закрепленные в них права) в документарной форме являются объектом вещных прав, то относительно ценных бумаг в бездокументарной форме этого сказать нельзя. По своей сути они являются выражением обязательственных прав. В то же время обороту этих прав приданы некоторые свойства оборота вещей, в частности, добросовестным приобретателям ценных бумаг даже в случае недействительности сделок в отношении этих бумаг суды предоставляют защиту (ст. 302 ГК РФ). Обладатели прав на бездокументарные ценные бумаги именуются владельцами, хотя владение как физическая власть над вещью ими не осуществляется. Напротив, сама категория владения вещью противопоставляется праву на вещь именно по тому признаку, что в первом случае речь идет о фактическом господстве над вещью, а во втором — о юридическом. Владелец ценной бумаги, имеющий именно право на бумагу, т.е. обладающий юридической властью, не отвечает общему понятию владельца. Поэтому следует прийти к выводу, что применительно к бездокументарным ценным бумагам термин «владение» приобретает специфическое значение, исключающее автоматическое применение к нему норм ГК о владении (ст. ст. 305, 234 и др.). То же самое можно сказать и о номинальном держателе бездокументарной ценной бумаги. В отличие от известного классическому праву понятия держания — несамостоятельного владения вещью для другого лица, здесь остается лишь свойство выполнения действий в чужом интересе. При этом специфика оборота ценных бумаг сказывается в отстранении фигуры обладателя права от распоряжения бумагами, пока не прекращено номинальное держание.

302 ГК РФ). Обладатели прав на бездокументарные ценные бумаги именуются владельцами, хотя владение как физическая власть над вещью ими не осуществляется. Напротив, сама категория владения вещью противопоставляется праву на вещь именно по тому признаку, что в первом случае речь идет о фактическом господстве над вещью, а во втором — о юридическом. Владелец ценной бумаги, имеющий именно право на бумагу, т.е. обладающий юридической властью, не отвечает общему понятию владельца. Поэтому следует прийти к выводу, что применительно к бездокументарным ценным бумагам термин «владение» приобретает специфическое значение, исключающее автоматическое применение к нему норм ГК о владении (ст. ст. 305, 234 и др.). То же самое можно сказать и о номинальном держателе бездокументарной ценной бумаги. В отличие от известного классическому праву понятия держания — несамостоятельного владения вещью для другого лица, здесь остается лишь свойство выполнения действий в чужом интересе. При этом специфика оборота ценных бумаг сказывается в отстранении фигуры обладателя права от распоряжения бумагами, пока не прекращено номинальное держание.

Например, АО предъявило иск к регистратору, требуя совершения регистрации передаточного распоряжения на передачу бездокументарных акций, сделанного их владельцем, хотя номинальный держатель, на лицевом счете которого находились акции, не давал такого распоряжения. Суд иск удовлетворил. Вышестоящий суд решение отменил, указав, что помимо номинального держателя иные лица, не имеющие данных акций на своем лицевом счете, в том числе владелец акций, не вправе совершать передаточное распоряжение о передаче акций.

Очевидно, что режим права на бездокументарные ценные бумаги не позволяет отнести это право к числу вещных. Кроме того, сами бездокументарные ценные бумаги могут обезличиваться в обороте и утрачивать всякие признаки объекта вещного права. Основной способ индивидуализации вещи, обладающей лишь родовыми признаками (а именно к таким вещам и относятся бездокументарные ценные бумаги, имеющие номинал, данные об эмитенте и эмиссии, присваиваемые сразу некоторой совокупности в принципе одинаковых бумаг), — обособление путем владения (отдельное хранение, помещение меток, упаковка и проч. ). Применительно к ценным бумагам такие способы, кроме как зачисление на лицевой счет владельца, неприменимы. Но как только бумаги поступают в оборот, они обезличиваются, и при некотором минимальном количестве операций, связанных с переходом через несколько лицевых счетов, утрачивают свою индивидуальность. С этого момента применение к ним норм разд. II ГК даже по аналогии становится невозможным.

). Применительно к ценным бумагам такие способы, кроме как зачисление на лицевой счет владельца, неприменимы. Но как только бумаги поступают в оборот, они обезличиваются, и при некотором минимальном количестве операций, связанных с переходом через несколько лицевых счетов, утрачивают свою индивидуальность. С этого момента применение к ним норм разд. II ГК даже по аналогии становится невозможным.

8. Сложным в теории права остается также вопрос о праве собственника на деньги. Деньги названы ст. 128 ГК в числе вещей. Деньги являются вещами, поскольку речь идет о бумажных, металлических деньгах (монете). В отношении этих вещей, если они индивидуализированы (например, помещены в сейф), возникает право собственности с присущими вещному праву свойствами. В частности, гибель денег влечет утрату права собственности на них. В то же время законом ограничены возможности по истребованию денег из чужого незаконного владения (п. 3 ст. 302 ГК РФ).

Однако в современной экономике развитие отношений по поводу денег привело к возникновению так называемых безналичных денег. Хотя безналичные деньги очевидным образом вытесняют в обороте деньги наличные, их юридическая природа остается спорной. Во всяком случае, право на получение денег, находящихся на расчетном счете в кредитном учреждении, иные аналогичные права на денежные средства подчиняются режиму прав обязательственных, так как осуществление этих прав зависит от должника (кредитного учреждения), в том числе от его кредитоспособности. В то же время безналичные деньги не могут погибнуть физически, подобно вещам.

Хотя безналичные деньги очевидным образом вытесняют в обороте деньги наличные, их юридическая природа остается спорной. Во всяком случае, право на получение денег, находящихся на расчетном счете в кредитном учреждении, иные аналогичные права на денежные средства подчиняются режиму прав обязательственных, так как осуществление этих прав зависит от должника (кредитного учреждения), в том числе от его кредитоспособности. В то же время безналичные деньги не могут погибнуть физически, подобно вещам.

Хотя деньги, равно как и денежные средства, не могут быть предметом залога (см.: Вестник ВАС РФ. 1996. N 10. С. 69), однако многие юристы полагают, что право на денежные средства, принадлежащее лицу по договору банковского вклада, может быть предметом цессии подобно другим обязательственным правам. Предметом цессии может быть также право требования к кредитному учреждению о выдаче остатка по счету после расторжения договора банковского счета. Все это также позволяет считать, что денежные средства, находящиеся в кредитном учреждении (безналичные деньги), не являются вещами и не принадлежат их обладателю на вещном праве.

9. Особая ценность права собственности, его центральное положение среди имущественных прав предопределены тем, что собственность является главным условием реализации экономических и творческих способностей человека. Не получив свободного, обеспеченного всем правопорядком доступа к вещам, человек лишается возможности обеспечить свое существование, удовлетворить свои потребности. В наибольшей степени раскрытию способностей человека отвечает наиболее свободное, не стесненное чужой волей, внешними условиями отношение к вещам. Именно такое отношение обеспечивается правом собственности.

Право собственности является наиболее свободным правом лица на вещь, наиболее полным вещным правом.

10. Право собственности обладает свойством эластичности. Это означает, что как только отпадают любые ограничения права, установленные собственником в пользу других лиц, получивших право на ту же вещь, право собственности сразу же восстанавливается в полном объеме без всяких дополнительных юридических актов.

В то же время нет оснований говорить о восстановлении права собственности вследствие признания сделки об отчуждении вещи недействительной, дело в том, что фикция, заставляющая считать, что сделки не было, позволяет прийти к выводу, что и право не исчезало. Однако поскольку речь идет о вещи, действие этой фикции ограничивается состоянием самой вещи. К моменту признания сделки недействительной вещь может быть утрачена, уничтожена, переработана. Это следует и из ст. 167 ГК, предусматривающей случай невозможности возврата вещи. Таким образом, признание сделки недействительной само по себе не означает восстановления права на вещь.

От ситуации восстановления права следует отличать возвращение собственником (иным обладателем вещного права, предусматривающего владение) утраченного ранее владения вещью: в этом случае само право никак не ограничивалось в пользу определенных лиц, но утрачивалась возможность его фактического осуществления.

11. Право собственности бессрочно. Ограничение права собственности сроком означало бы тем самым ограничение прав собственника, превращение права собственности в неполное, ограниченное, что вступило бы в противоречие с сущностью этого права.

Что же касается обязательственных прав на вещь, то хотя они и позволяют так или иначе использовать вещь, однако всегда являются зависящими от воли должника и срочными, т.е. всегда ограниченными известным сроком. За его пределами пользование вещью утрачивает санкцию собственника и становится незаконным.

12. С момента установления системы регистрации права собственности и вещных прав на объекты недвижимости приобрело кардинальное значение деление вещей на движимые и недвижимые (см. комментарий к ст. ст. 130, 131).

13. Закон, следуя традиции, сложившейся в отечественном праве с XIX в., устанавливает, что собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом.

При этом под владением понимается осуществление физической власти над вещью, например проживание в жилом доме, охрана иного объекта недвижимости и т.п. Пользованием является извлечение из вещи полезных свойств, например чтение книг из личной библиотеки, езда на своем автомобиле. Собственник сам определяет, в чем состоит польза той или иной его вещи, и любое его обращение с вещью, поскольку оно не противоречит закону, рассматривается как использование. Распоряжение — это прежде всего совершение с вещью различных сделок, изменяющих юридическое отношение к вещи собственника и дающих права на вещь иным лицам, в том числе отчуждение вещи, т.е. передача права собственности на нее иному лицу. Распоряжением является и уничтожение вещи, а также иные действия, влекущие утрату вещью ее сущности — потребление (например, горючего), переработка. В результате сделок и иных распорядительных актов собственника меняется юридическая судьба вещи.

Распоряжение — это прежде всего совершение с вещью различных сделок, изменяющих юридическое отношение к вещи собственника и дающих права на вещь иным лицам, в том числе отчуждение вещи, т.е. передача права собственности на нее иному лицу. Распоряжением является и уничтожение вещи, а также иные действия, влекущие утрату вещью ее сущности — потребление (например, горючего), переработка. В результате сделок и иных распорядительных актов собственника меняется юридическая судьба вещи.

14. Указание в Законе на права владения, пользования и распоряжения вещью собственником не может пониматься как исчерпание этими правомочиями всего права собственности, а также как расщепление права собственности на три или иное количество правомочий. Право собственности является единым, цельным правом и не распадается на какое-то конечное число правомочий. В законе говорится именно о праве собственности, а не об отдельных правомочиях собственника.

Это обстоятельство следует иметь в виду при квалификации сделок по поводу вещи. Передавая вещь иным лицам на том или ином праве (аренды, доверительного управления, комиссии и т.д.), собственник при этом не передает им своего права собственности — ни полностью, ни в части. Поэтому хотя арендатор владеет и пользуется полученной по договору вещью, это не может означать, что он получил от собственника правомочия владения и пользования. Права арендатора состоят в определенных правах требования к собственнику (ст. 307 ГК РФ), а собственник при этом сохраняет всю полноту своего права; именно наличие у него права собственности и обеспечивает интерес арендатора в том, чтобы собственник принял определенные имущественные обязательства перед ним. Ведь только обязательства того лица, которое сохраняет полное право на имущество, обеспечивают имущественные интересы того, кто намерен так или иначе пользоваться этим имуществом.

Передавая вещь иным лицам на том или ином праве (аренды, доверительного управления, комиссии и т.д.), собственник при этом не передает им своего права собственности — ни полностью, ни в части. Поэтому хотя арендатор владеет и пользуется полученной по договору вещью, это не может означать, что он получил от собственника правомочия владения и пользования. Права арендатора состоят в определенных правах требования к собственнику (ст. 307 ГК РФ), а собственник при этом сохраняет всю полноту своего права; именно наличие у него права собственности и обеспечивает интерес арендатора в том, чтобы собственник принял определенные имущественные обязательства перед ним. Ведь только обязательства того лица, которое сохраняет полное право на имущество, обеспечивают имущественные интересы того, кто намерен так или иначе пользоваться этим имуществом.

Ошибочное впечатление, что при заключении договоров по поводу вещи собственник якобы передает свои правомочия и тем самым лишается их, может привести к серьезным практическим ошибкам. В частности, нередко можно столкнуться с позицией, согласно которой при передаче вещи на комиссию собственник утрачивает право распоряжения ею, либо с такой, что при аресте вещи с ее одновременным изъятием право собственности вовсе исчезает, так как собственник лишен возможности и владения, и пользования, и распоряжения.

В частности, нередко можно столкнуться с позицией, согласно которой при передаче вещи на комиссию собственник утрачивает право распоряжения ею, либо с такой, что при аресте вещи с ее одновременным изъятием право собственности вовсе исчезает, так как собственник лишен возможности и владения, и пользования, и распоряжения.

На самом деле в этих случаях право собственности по-прежнему принадлежит собственнику, а его возможности в отношении своего имущества определяются договором, и в этом случае это личные обязательства перед владельцем вещи или законом, который продолжает рассматривать его именно в качестве собственника, предоставляя ему в числе прочего и исковые средства защиты собственности против нарушителей.

15. Ошибочное представление о том, что право собственности сводится к упомянутым трем правомочиям собственника, приводит и к неверному выводу о существовании вещного права владения, отличного от права собственности. На самом деле такое право закону неизвестно. И дело не только в том, что оно не указано в ст. 216 ГК.

216 ГК.

Как уже говорилось, собственнику принадлежит вся полнота прав на вещь. Выделение в этом праве каких-либо отдельных правомочий не имеет никакого смысла, так как и осуществление, и защита права ставятся в зависимость лишь от воли собственника, которая может быть ограничена только законом. Таким образом, предварительное выделение того или иного правомочия в составе права собственности не только лишено практического смысла, но и так или иначе будет приводить к его ограничению, что вступает в противоречие с неограниченностью этого права.

Что касается владения вещью, осуществляемого иными лицами, связанными с собственниками договором по поводу вещи, то такое владение осуществляется в силу личного обязательства, принятого на себя собственником. Очевидно, что такое право на вещь вещным не является.

Наконец, владение, осуществляемое в рамках ограниченного вещного права (см. комментарий к ст. ст. 216, 305), не существует само по себе, а является содержанием соответствующего вещного права и, следовательно, не может считаться отдельным субъективным гражданским правом.

Незаконное владение, т.е. владение без правового основания, которое осуществляется не по воле собственника, не является субъективным правом и в том случае, когда ему предоставляется защита (см. комментарий к ст. 234).

Точно так же не существует вещных прав пользования и распоряжения.

16. В п. 4 ст. 209 подчеркивается, что передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности, хотя доверительный управляющий может владеть, пользоваться и распоряжаться вещью. Тем самым вновь подчеркивается, как и в п. 2 ст. 209, что возникающие у другого лица в силу договора о передаче вещи права не тождественны ни праву собственности в целом, ни его частям, если такие части могут быть выделены. При передаче вещи по договору собственник продолжает сохранять всю полноту своего права, пока вещь не отчуждена им. Неполного, расщепленного права собственности ГК не признает. Таким образом, в норме п. 4 ст. 209 ГК подчеркивается несовместимость конструкций расщепленной собственности, в том числе возникающих на почве англо-американского траста, с российским частным правом.

17. Право собственности является наиболее полным вещным правом. Оно осуществляется по усмотрению собственника. Однако, как и любое право, может быть ограничено законом (п. 2 ст. ).