Прокурор разъясняет — Прокуратура Кемеровской области

- 27 марта 2015, 14:42

Понятие вины в уголовном праве

Текст

Поделиться

Виновность деяния — неотъемлемая составляющая понятия преступления. Уголовной ответственности без вины быть не может, так как вменение в вину лицу деяния, совершенного невиновно (объективное вменение), не допускается. В соответствии с принципом субъективного вменения лицо подлежит уголовной ответственности только за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Уголовная ответственность может наступать только при наличии вины в отношении общественно опасных действий лица. Невиновное причинение вреда независимо от характера и размера наступивших последствий полностью исключает уголовную ответственность. Отсутствие вины влечет отсутствие состава преступления, так как вина — основной признак субъективной стороны состава преступления.

Вина образуется совокупностью (единством) двух моментов: интеллектуального и волевого. Интеллектуальный момент вины отражает осознание характера объекта. Действия человека всегда мотивированы и преследуют достижение определенных целей. Мотив и цель хотя и являются самостоятельными признаками субъективной стороны преступления, но наряду с виной они определяют составляющие психического отношения лица к совершаемому преступлению, свидетельствуют о целеполагании лица при совершении этого деяния, дают возможность выяснить, из каких побуждений виновный совершил преступление. Цель преступления, возникая на основе преступного мотива, вместе с мотивом в наибольшей степени детерминирует наличие вины в момент совершения преступления. Мотив и цель свойственны умышленным преступлениям, а применительно к неосторожным преступлениям закон не содержит в себе эти признаки. Волевой момент вины в умышленных преступлениях заключается в сознательном направлении интеллектуальных и физических усилий на достижение намеченного или предполагаемого результата (желание).

Вина образуется совокупностью (единством) двух моментов: интеллектуального и волевого. Интеллектуальный момент вины отражает осознание характера объекта. Действия человека всегда мотивированы и преследуют достижение определенных целей. Мотив и цель хотя и являются самостоятельными признаками субъективной стороны преступления, но наряду с виной они определяют составляющие психического отношения лица к совершаемому преступлению, свидетельствуют о целеполагании лица при совершении этого деяния, дают возможность выяснить, из каких побуждений виновный совершил преступление. Цель преступления, возникая на основе преступного мотива, вместе с мотивом в наибольшей степени детерминирует наличие вины в момент совершения преступления. Мотив и цель свойственны умышленным преступлениям, а применительно к неосторожным преступлениям закон не содержит в себе эти признаки. Волевой момент вины в умышленных преступлениях заключается в сознательном направлении интеллектуальных и физических усилий на достижение намеченного или предполагаемого результата (желание).

15 УК РФ), предопределяют назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ), обуславливают признание в действиях лица рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ).

15 УК РФ), предопределяют назначение осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения (ст. 58 УК РФ), обуславливают признание в действиях лица рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ).Виновность деяния — неотъемлемая составляющая понятия преступления. Уголовной ответственности без вины быть не может, так как вменение в вину лицу деяния, совершенного невиновно (объективное вменение), не допускается. В соответствии с принципом субъективного вменения лицо подлежит уголовной ответственности только за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Уголовная ответственность может наступать только при наличии вины в отношении общественно опасных действий лица. Невиновное причинение вреда независимо от характера и размера наступивших последствий полностью исключает уголовную ответственность. Отсутствие вины влечет отсутствие состава преступления, так как вина — основной признак субъективной стороны состава преступления.

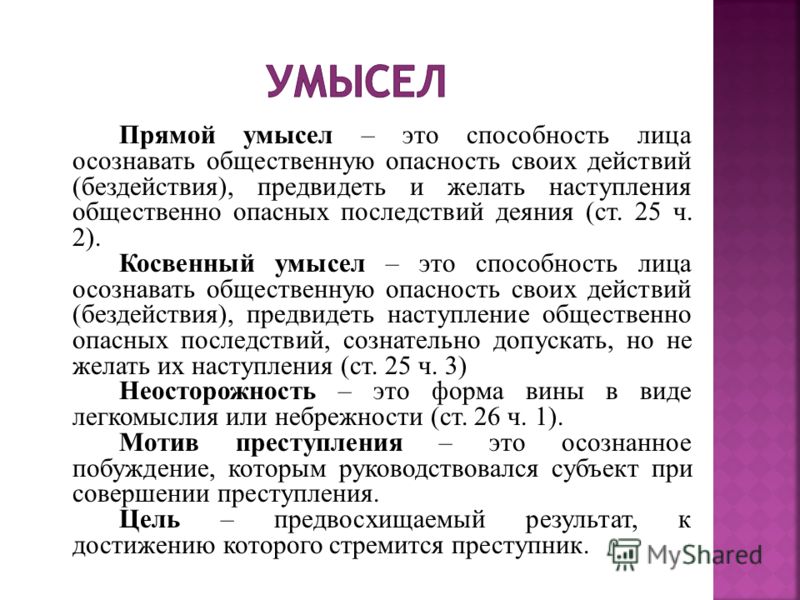

Волевой момент вины при неосторожных преступлениях состоит в том, что лицо не направляло необходимые усилия на предотвращение наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя должно было и могло это сделать (нежелание). Две формы вины — умысел (ст. 25 УК РФ) и неосторожность (ст. 26 УК РФ) — образуются путем различного сочетания интеллектуального и волевого моментов вины. Умысел и неосторожность, в свою очередь, делятся на виды: умысел — на прямой и косвенный, а неосторожность — на легкомыслие и небрежность. Отражение форм вины в нормах Особенной части УК РФ может быть различным. Форма вины может быть прямо указана в диспозиции статьи (умышленное причинение смерти (ст. 105 УК РФ) или причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) либо подразумеваться. Формы вины позволяют разграничить преступное и непреступное поведение; преступления, сходные по объективным признакам (объекту и объективной стороне). Они являются критериями классификации преступлений (ст.

Волевой момент вины при неосторожных преступлениях состоит в том, что лицо не направляло необходимые усилия на предотвращение наступления общественно опасных последствий своего деяния, хотя должно было и могло это сделать (нежелание). Две формы вины — умысел (ст. 25 УК РФ) и неосторожность (ст. 26 УК РФ) — образуются путем различного сочетания интеллектуального и волевого моментов вины. Умысел и неосторожность, в свою очередь, делятся на виды: умысел — на прямой и косвенный, а неосторожность — на легкомыслие и небрежность. Отражение форм вины в нормах Особенной части УК РФ может быть различным. Форма вины может быть прямо указана в диспозиции статьи (умышленное причинение смерти (ст. 105 УК РФ) или причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) либо подразумеваться. Формы вины позволяют разграничить преступное и непреступное поведение; преступления, сходные по объективным признакам (объекту и объективной стороне). Они являются критериями классификации преступлений (ст.

Статья 24 Уголовного кодекса РФ в новой редакции с Комментариями и последними поправками на 2022 год

Новая редакция Ст. 24 УК РФ

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

2. Деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Комментарий к Статье 24 УК РФ

1. Как указывалось в коммент. к ст. 5, лицо подлежит УО только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Данное положение закреплено уголовным законом в качестве принципа УО. Объективное вменение, т.е. УО за невиновное причинение вреда, по уголовному праву РФ не допускается. На виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания, указывается также в законодательном определении понятия преступления (ч. 1 ст. 14).

На виновное совершение общественно опасного деяния, запрещенного уголовным законом под угрозой наказания, указывается также в законодательном определении понятия преступления (ч. 1 ст. 14).

2. Под виной в уголовном праве понимается отрицательно оцениваемое уголовным законом психическое отношение лица к совершаемому им запрещенному законом действию (или бездействию) и возможному общественно опасному последствию в форме умысла или неосторожности. Лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние при наличии вины, признается судом виновным в совершении этого деяния. Согласно ст. 49 Конституции каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

3. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности. В статьях Особенной части УК РФ при описании признаков конкретных составов преступлений иногда прямо указывается на совершение преступления умышленно (ст. 105, 111 — 115 и др.). Нередко указаний на форму вины не дается (ст. 110, 116, 130, 131, 145 и др.). При этом в некоторых случаях речь может идти как об умышленных, так и о неосторожных преступлениях. Основание для такого подхода к трактовке данного вопроса содержится в ч. 2 коммент. статьи. Однако деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ст. 109, 118, 143, 168 и др.).

В статьях Особенной части УК РФ при описании признаков конкретных составов преступлений иногда прямо указывается на совершение преступления умышленно (ст. 105, 111 — 115 и др.). Нередко указаний на форму вины не дается (ст. 110, 116, 130, 131, 145 и др.). При этом в некоторых случаях речь может идти как об умышленных, так и о неосторожных преступлениях. Основание для такого подхода к трактовке данного вопроса содержится в ч. 2 коммент. статьи. Однако деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ (ст. 109, 118, 143, 168 и др.).

4. Если в статье Особенной части УК РФ при описании объективных и субъективных признаков конкретного состава преступления нет указания на возможность совершения определенного деяния по неосторожности, а фактически оно было совершено при неосторожной форме вины, содеянное не содержит состава преступления, а лицо не подлежит УО.

5. Невиновным признается совершение запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния при отсутствии у лица как умысла, так и неосторожности на совершение этого деяния.

Другой комментарий к Ст. 24 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. В ч. 1 закреплены две формы вины, известные уголовному праву, — умысел и неосторожность. Их содержание раскрывается соответственно в ст. ст. 25 и 26 УК РФ.

2. Положение ч. 2 необходимо понимать следующим образом. В случае указания в статье Особенной части УК РФ на неосторожность как форму вины соответствующее преступление совершается только по неосторожности (например, ст. ст. 118, 167 УК РФ). Напротив, умолчание законодателя о форме вины допускает совершение соответствующего преступления как умышленно, так и по неосторожности (например, ст. ст. 251, 283 УК РФ), если только вывод об умышленном совершении преступления не следует из смысла уголовного закона (например, ст. ст. 120, 285 УК РФ).

3. В ряде случаев юридическое значение приобретают мотив и цель совершения преступления.

Мотив преступления представляет собой обусловленные потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствуется при его совершении.

Цель преступления связана с будущим и представляет собой мысленную модель результата, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления.

Мотив и цель, имеющие уголовно-правовое значение, могут иметь место только в умышленных преступлениях и выполнять одну из трех функций.

Во-первых, мотив и цель могут являться криминообразующим признаком, введенным законодателем в состав преступления с целью отграничить преступное деяние от непреступного (например, ст. ст. 153, 154, 285 УК РФ).

Во-вторых, мотив и цель могут являться квалифицирующими признаками соответствующего состава преступления (например, п. п. «з» — «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В-третьих, мотив и цель могут разграничивать смежные составы преступлений (например, террористический акт (ст. 205 УК РФ) отличается от диверсии (ст. 281 УК РФ) по целям действий виновного).

4. В ряде случаев уголовно-правовое значение приобретает ошибка лица, т.е. его заблуждение относительно юридической или фактической стороны совершаемого деяния (юридическая и фактическая ошибки соответственно).

Юридическая ошибка представляет собой неправильное представление лица о юридической характеристике или юридических последствиях совершаемого деяния. Такие неправильные заблуждения (например, незнание о преступности действий, ошибка в представлении о возможном наказании, неверное отнесение деяния к числу преступных, хотя оно таковым не является) не влияют на уголовную ответственность и наказание субъекта.

Фактическая ошибка предполагает неправильное представление лица о фактических обстоятельствах совершаемого деяния. Иметь уголовно-правовое значение может лишь ошибка, связанная с признаками состава преступления; заблуждение лица относительно фактических обстоятельств, не относящихся к последним, юридического значения не имеет.

Можно выделить две разновидности фактической ошибки: ошибка-незнание и ошибка-заблуждение.

При ошибке-незнании лицу неизвестно юридически значимое обстоятельство, оказывающее влияние на квалификацию (например, беременность потерпевшей при убийстве, характер похищаемого предмета как наркотического средства). В таком случае содеянное либо вовсе не образует состава преступления (если неизвестное обстоятельство является конструктивным признаком основного состава преступления), либо квалифицируется без вменения лицу соответствующего признака (т.е., например, не по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК, а по ч. 1 ст. 105 УК РФ). Однако в случае, если неизвестный факт должен был и мог быть известен лицу и уголовный закон устанавливает ответственность за то же деяние, совершенное по неосторожности, лицо может понести ответственность за преступление, совершенное по неосторожности (например, при мнимой обороне или за причинение по неосторожности смерти человеку, ошибочно принятому в темноте за животное).

В таком случае содеянное либо вовсе не образует состава преступления (если неизвестное обстоятельство является конструктивным признаком основного состава преступления), либо квалифицируется без вменения лицу соответствующего признака (т.е., например, не по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК, а по ч. 1 ст. 105 УК РФ). Однако в случае, если неизвестный факт должен был и мог быть известен лицу и уголовный закон устанавливает ответственность за то же деяние, совершенное по неосторожности, лицо может понести ответственность за преступление, совершенное по неосторожности (например, при мнимой обороне или за причинение по неосторожности смерти человеку, ошибочно принятому в темноте за животное).

При ошибке-заблуждении лицо ошибочно полагает о существовании юридически значимого обстоятельства, оказывающего влияние на квалификацию (например, полагает о малолетнем возрасте потерпевшей при изнасиловании, об исправности похищаемого оружия). В таком случае содеянное квалифицируется как покушение на преступление с соответствующим признаком, т. е. как покушение на преступление, которое было бы совершено, будь факты таковы, как лицо их предполагает существующими (например, по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК, ч. 3 ст. 30 и ст. 226 УК РФ).

е. как покушение на преступление, которое было бы совершено, будь факты таковы, как лицо их предполагает существующими (например, по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 131 УК, ч. 3 ст. 30 и ст. 226 УК РФ).

Сознание вины | Адвокат по уголовным делам Лос-Анджелеса

Осознание вины — это одновременно концепция и тип косвенных доказательств, используемых прокурорами в уголовных процессах. Это относится к убедительному и крайне инкриминирующему выводу, который судья или присяжные могут сделать из заявлений или поведения подсудимого (обвиняемого) после совершения преступления, предполагая, что подсудимый знает, что он или она виновен в инкриминируемом преступлении. Иными словами, поведение подсудимого после совершения преступления является косвенным (косвенным) доказательством того, что подсудимый намеревался совершить преступление или фактически совершил преступление. Некоторые из наиболее распространенных типов сознания вины:

- Побег с места преступления или юрисдикции

- Ложные утверждения и ложь

- Ложное алиби

- Изменение имени или внешности

- Сокрытие или уничтожение улик (включая тело или оружие)

- Стать свидетелем запугивания или подкупа.

Некоторые действия подсудимого, которые не представляют собой сознания вины, включают простое отрицание преступления и молчание после того, как сотрудник полиции обвинил его в совершении преступления.

Прокурору в уголовном процессе разрешено доказывать, что поведение или заявления, сделанные подсудимым после предполагаемого преступления, могли быть под влиянием преступного деяния подсудимого. В Калифорнии существует четыре Инструкции для присяжных, которые прокуроры могут выборочно использовать для демонстрации или предположения о сознании вины подсудимым:

Если подсудимый сделал ложное или вводящее в заблуждение заявление до начала судебного разбирательства в связи с инкриминируемым преступлением, зная, что это заявление было ложным или с намерением ввести в заблуждение, такое поведение может свидетельствовать о том, что (он/она) осознавал (свою/ее) вину преступления, и вы можете учитывать это при определении (его/ее) вины. [Вы не можете рассматривать заявление при вынесении решения о виновности любого другого подсудимого.]

[Вы не можете рассматривать заявление при вынесении решения о виновности любого другого подсудимого.]

Если обвиняемый пытался скрыть доказательства или отговорить кого-либо от дачи показаний против (него), такое поведение может свидетельствовать о том, что (он/она) осознавал (свою/ее) вину. Если вы пришли к выводу, что подсудимый предпринял такую попытку, вы должны решить ее значение и важность. Однако доказательства такой попытки сами по себе не могут служить доказательством вины.

Если подсудимый скрылся [или попытался скрыться] сразу после совершения преступления / или после того, как (он / она) был обвинен в совершении преступления), это поведение может свидетельствовать о том, что (он / она) знал о ( его/ее) вина. Если вы пришли к выводу, что подсудимый скрылся [или попытался скрыться], вы сами должны решить значение и важность такого поведения. Однако доказательства того, что подсудимый скрылся [или пытался скрыться], сами по себе не могут служить доказательством вины.

Если вы пришли к выводу, что подсудимый скрылся [или попытался скрыться], вы сами должны решить значение и важность такого поведения. Однако доказательства того, что подсудимый скрылся [или пытался скрыться], сами по себе не могут служить доказательством вины.

Закон требует, чтобы любой арестованный водитель прошел химический анализ по требованию блюстителя порядка, у которого есть разумные основания полагать, что арестованное лицо управляло автомобилем в нетрезвом виде. Если подсудимый отказался пройти такое испытание после того, как блюститель порядка попросил (его или ее) сделать это и объяснил подсудимому характер испытания, то поведение подсудимого может показать, что (он/она) знал о (его/ее) ее) вина. Если вы пришли к выводу, что подсудимый отказался пройти такое испытание, вы должны решить значение и важность отказа. Однако доказательства того, что подсудимый отказался от такой проверки, сами по себе не могут служить доказательством вины.

Однако доказательства того, что подсудимый отказался от такой проверки, сами по себе не могут служить доказательством вины.

Если в отношении вас ведется расследование или вы обвиняетесь в совершении преступления, у вас есть конституционное право хранить молчание и обращаться за советом к адвокату. Все, что вы скажете во время допроса в правоохранительных органах, может и будет использовано против вас в уголовном преследовании. Проконсультируйтесь с опытным адвокатом по уголовным делам, прежде чем обращаться в правоохранительные органы, чтобы узнать о своих правах, средствах защиты и всех юридических возможностях.

Различные степени вины

Хотя вердикт «виновен» или «невиновен» обеспечивает бинарное закрытие уголовного процесса, часто существуют разные степени вины, которые могут быть связаны с преступлением. Эти степени зависят от прокурора, защитника и даже судьи. Например, мужчина везет свою партнершу в больницу, потому что она рожает и вот-вот должна родить. Он ускоряется, в то время как нервная энергия заставляет его быть немного безрассудным до такой степени, что он становится причиной аварии. Он не оспаривает свою вину, но его конкретная ситуация может потребовать нюансов в том, как с ней справиться.

Он ускоряется, в то время как нервная энергия заставляет его быть немного безрассудным до такой степени, что он становится причиной аварии. Он не оспаривает свою вину, но его конкретная ситуация может потребовать нюансов в том, как с ней справиться.

В зависимости от фактов и обстоятельств вашего уголовного дела могут применяться различные степени вины. Узнайте больше ниже.

Дело Вудворда

Если вы когда-либо слышали о деле Содружество против Вудворда (также известном как «Дело няни»), то вы уже поняли, что может быть несколько разных степеней вины, связанной с каким-либо преступлением. В этом случае няня была осуждена за убийство малыша, трясшего ребенка, пока он не умер. По вердикту присяжных, няня должна была провести в тюрьме минимум 15 лет. Однако ее освободили из тюрьмы через неделю после поступления в заведение, потому что судья отменил вердикт присяжных.

С самого начала дела Вудворд главный вопрос, на который нужно было ответить, заключался в том, какие обвинения следует предъявить няне. На вопрос «она это сделала?» на него легко ответили утвердительно почти все стороны дела. Однако более важный вопрос, по крайней мере, с точки зрения закона, заключался в том, «что именно она сделала?»

На вопрос «она это сделала?» на него легко ответили утвердительно почти все стороны дела. Однако более важный вопрос, по крайней мере, с точки зрения закона, заключался в том, «что именно она сделала?»

Чтобы няне было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, прокурору необходимо доказать, что женщина действовала преднамеренно, обдумав действие, которое она совершит. В случае признания виновным по этому пункту няня была бы приговорена к пожизненному заключению. Однако, если бы няня действовала со злонамеренным пренебрежением к человеческой жизни, когда она затрясла малыша до смерти, тогда оставался бы в силе только обвинительный приговор в убийстве второй степени. По мнению присяжных, убийство второй степени было подходящей степенью вины.

Тем не менее, было еще много комментаторов дела, сочувствовавших няне. Многие родители в тот или иной момент задумывались о том, чтобы встряхнуть ребенка, чтобы навести какой-то порядок. Хотя большинство не действует в соответствии с этим, может ли действие в соответствии с этим считаться убийством второй степени?

Вместо этого, должно ли преступление считаться чем-то меньшим, потому что это было всего лишь безрассудное действие (например, автомобильная авария, вызванная слишком быстрой ездой)? Тогда такое преступление будет считаться непредумышленным убийством; судья, конечно, хотя, что это было более подходящим обвинением. Используя свою судебную власть, судья смягчил приговор с убийства второй степени до непредумышленного убийства, а также сократил срок наказания няни до времени, которое она уже провела в тюрьме.

Используя свою судебную власть, судья смягчил приговор с убийства второй степени до непредумышленного убийства, а также сократил срок наказания няни до времени, которое она уже провела в тюрьме.

Даже после подачи апелляции решение судьи было оставлено в силе.

Соответствует ли преступление преступлению?

Из-за очень деликатного характера системы уголовного правосудия в Соединенных Штатах обвиняемый по уголовному делу может быть приговорен к определенным уголовным наказаниям только в том случае, если его судят и признают виновным в очень тщательном и узком преступлении. Используя эту систему, каждый человек, предстающий перед судом по уголовному делу, точно знает, что должен доказать прокурор, а также какие виды защиты ему доступны.

Кроме того, и что еще более важно, наличие таких строгих стандартов не позволяет государству сажать людей в тюрьму на основании расплывчатых стандартов и аргументов. Как известно всем подсудимым, очень важно знать, в чем вас обвиняют, и как защитить себя от этих обвинений.

Различные степени вины и английское право

Чтобы полностью понять важность такого конкретного определения преступлений, нам нужно оглянуться назад, в Англию, чтобы понять, почему Соединенные Штаты выбрали такую конкретную систему уголовного правосудия. В Англии было довольно легко попасть впросак с законом. Частично проблема заключалась в том, что законы не были четко определены, и у широкой публики было всего несколько основных правил, по которым нужно было жить — по сути, не злить церковь, короля или другую знать. Если вам случится оказаться на их стороне, вы, скорее всего, будете сурово наказаны.

Однако в 1200-х годах в Англии начали меняться законы, когда были приняты более четкие законы. Примерно в это же время возникла система судей и присяжных. Даже с этой новой системой судей и присяжных наказания за преступления часто были жестокими и быстрыми и включали смерть или отказ от вашего личного имущества.

Шло время, а дела продолжали поступать в суды, судьи и присяжные в Англии, система «прецедента» утвердилась. Прецедент обычно можно определить как один суд после того, как другой суд сделал ранее. Таким образом, если одно дело было передано в суд, а очень похожее дело ранее рассматривалось в другом суде, то текущее дело может быть рассмотрено на основе того, как было принято решение по предыдущему делу.

Прецедент обычно можно определить как один суд после того, как другой суд сделал ранее. Таким образом, если одно дело было передано в суд, а очень похожее дело ранее рассматривалось в другом суде, то текущее дело может быть рассмотрено на основе того, как было принято решение по предыдущему делу.

Однако, поскольку каждое дело должно было быть настолько похоже на предыдущее, чтобы имел место прецедент, судьи и адвокаты начали внимательно изучать факты и то, как их можно отличить от предыдущих дел. Иными словами, право стало меняться, поскольку разные фактические ситуации требовали разных суждений и вердиктов.

Смягчающие обстоятельства

Понятие «смягчающие обстоятельства» возникло в английском общем праве. Если, например, мужчину заставили украсть, чтобы его семья могла продолжать есть, этот человек был бы предан смерти, если бы его судили так, как судили предыдущие дела. Однако по мере изменения закона суды стали более охотно рассматривать другие факты, такие как состояние мужчины и причины, по которым он украл. Если бы судья мог определить преступление этого человека как нечто иное, чем воровство, то, возможно, этого человека, в конце концов, не пришлось бы приговаривать к смерти.

Если бы судья мог определить преступление этого человека как нечто иное, чем воровство, то, возможно, этого человека, в конце концов, не пришлось бы приговаривать к смерти.

Теперь учтите, что этот пример и несколько тысяч других примеров подобных судебных решений повторялись на протяжении сотен лет. Судьи и адвокаты вырезают новые исключения из уже существующих законов, определяют новые элементы для новых преступлений, создают разные уровни преступности. Теперь о преступлениях во многом судят на основе конкретных фактов ситуации и того, как их интерпретирует присяжный.

Различные степени вины и их обоснование фактами

Вспоминая дело о няне, теперь должно быть яснее, что разные факты ситуации могут привести к разному определению преступления. По мнению присяжных, преступление было определено как убийство второй степени. Однако судья использовал другое определение преступления, назвав его непредумышленным убийством. Если бы это дело было рассмотрено в старой Англии, няня была бы приговорена к смерти за убийство ребенка, потому что это было определенным преступлением: причинение смерти другому.