Ст. 175 ГПК РФ. Установление последовательности исследования доказательств

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их мнения, устанавливает последовательность исследования доказательств.

См. все связанные документы >>>

< Статья 174. Объяснения лиц, участвующих в деле

Статья 176. Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний >

1. Важным элементом процесса судебного доказывания является исследование доказательств. «Исследование доказательств состоит в восприятии судом фактических данных, выяснении условий сохранения информации, факторов, влияющих на достоверность доказательств, в сопоставлении, сравнении отдельных доказательств, ликвидации между ними противоречий. В этом элементе судебного доказывания переплетаются логические, эмпирические и процессуальные операции» .

———————————

Треушников М. В. Судебные доказательства. М., 2005. С. 10.

В. Судебные доказательства. М., 2005. С. 10.

В гражданском процессе исследование доказательств производится в непосредственной и опосредованной формах. Непосредственное исследование совмещает получение и исследование доказательства судом, рассматривающим дело. Оно считается основным и является прямым проявлением одного из ведущих принципов гражданского процесса — принципа непосредственности. Опосредованное исследование доказательств допустимо только в случаях, когда исследование доказательств нельзя произвести непосредственно. Оно связано с оглашением протоколов получения доказательств, произведенных другим судом или тем же судом, но в других судебных заседаниях. Таким образом исследуются доказательства, полученные в результате выполнения судебного поручения (ст. 62 ГПК РФ), обеспечения доказательств (ст. 64 ГПК РФ), допроса свидетеля по месту его пребывания (ч. 1 ст. 70 ГПК РФ), допроса свидетеля, произведенного при отложении судебного разбирательства (ст. 170 ГПК РФ).

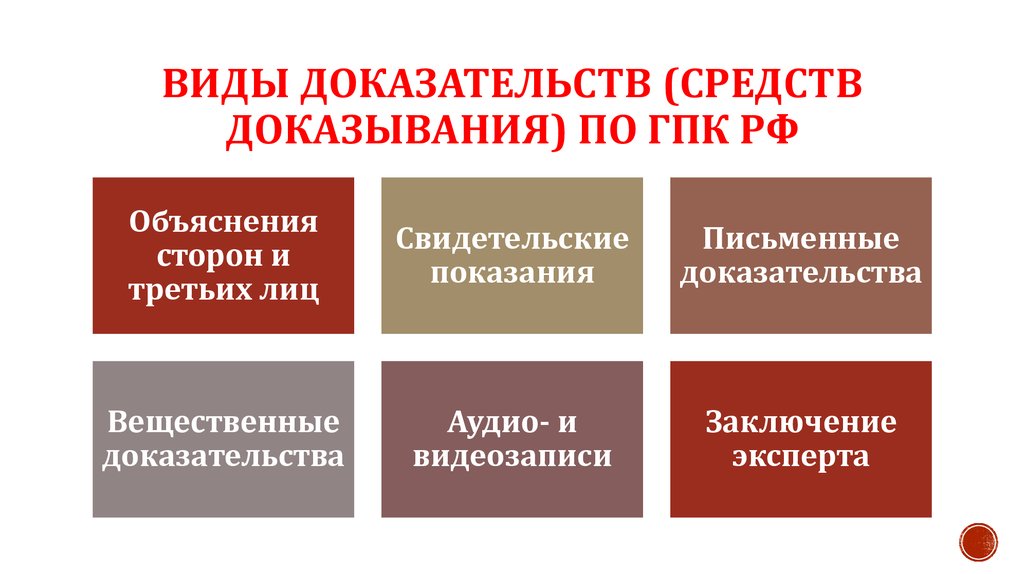

Способ исследования зависит от вида исследуемого доказательства: свидетели допрашиваются, заключение эксперта исследуется путем оглашения письменного заключения экспертизы и допроса эксперта, письменные доказательства оглашаются, вещественные доказательства осматриваются, аудио- и видеозаписи воспроизводятся.

Исследование доказательств — это наиболее сложный и продолжительный этап судебного заседания.

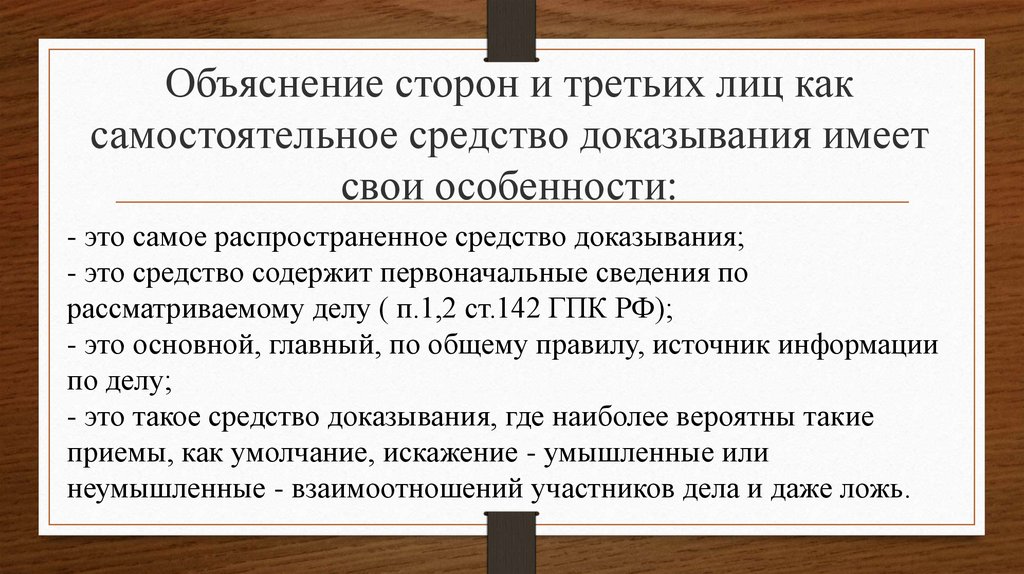

2. Несмотря на то что объяснения сторон и третьих лиц также относятся к доказательствам, суд не устанавливает последовательности исследования этих доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц всегда заслушиваются вначале рассмотрения дела по существу после доклада председательствующего. Комментируемая статья расположена после ст. 174 ГПК РФ (объяснения лиц, участвующих в деле), что в соответствии с логикой построения главы 15 ГПК РФ означает последовательность совершения этих процессуальных действий: сначала суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле, после этого определяет последовательность исследования иных доказательств.

3. Одна их основных проблем применения комментируемой статьи заключается в формальной ее реализации по многим делам, важность последовательности исследования доказательств для всей доказательственной деятельности часто недооценивается судом и участвующими в деле лицами.

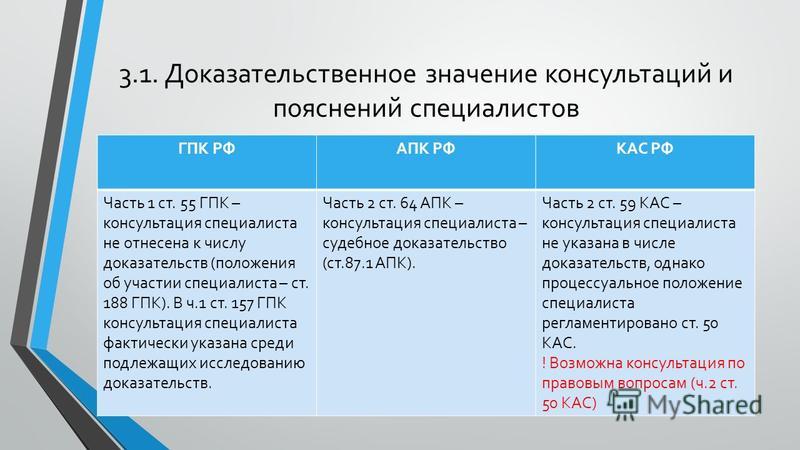

Обычно исследование доказательств производится в порядке изложения процессуальных действий в главе 15 ГПК РФ. Сначала производится допрос свидетелей. После допроса свидетелей производится исследование письменных доказательств путем их оглашения в судебном заседании, а также оглашаются протоколы допросов свидетелей в случае их допроса в порядке судебного поручения, обеспечения доказательств, допроса свидетеля по месту его пребывания, допроса, произведенного при отложении судебного разбирательства. Потом осматриваются вещественные доказательства, оглашаются протоколы осмотра вещественных и письменных доказательств на месте. Затем воспроизводятся аудио- и видеозаписи. После этого оглашается заключение эксперта и заслушиваются разъяснения и дополнения эксперта. В случае участия в судебном заседании специалиста суд заслушивает его консультации и пояснений в тот момент судебного заседания, когда исследуются доказательства или совершаются процессуальные действия, в связи с которыми приглашен специалист.

4. Однако в судебном заседании может быть установлена и любая иная последовательность исследования доказательств. Например, исследование может начаться с оглашения заключения эксперта, после чего суд заслушивает свидетелей по обстоятельствам, отраженным в заключении эксперта, и исследует иные доказательства.

Кроме определения последовательности исследования доказательства с учетом вида средств доказывания (показания свидетелей, заключение экспертизы, письменные доказательства, вещественные доказательства, аудиозаписи, видеозаписи) суд может определить последовательность исследования доказательств одного вида, например, определить последовательность допроса каждого из свидетелей. Вопреки устоявшемуся мнению о том, что первыми допрашиваются свидетели со стороны истца, а затем — свидетели со стороны ответчика, такая последовательность в законе не закреплена, она устанавливается судом. Например, суд может сначала допросить свидетелей со стороны ответчика или учесть при определении последовательности допроса свидетелей круг обстоятельств, которые должен подтвердить или опровергнуть тот или иной свидетель.

В некоторых случаях на последовательность исследования доказательств влияют исключительно бытовые практические соображения — свидетель торопится на работу, эксперт болен и т.п. Эти обстоятельства также должны быть учтены судом, хотя и не являются определяющими.

5. Последовательность исследования доказательств определяется судом с учетом мнения лиц, участвующих в деле, и закрепляется протокольным определением суда.

Установленный до начала исследования доказательств порядок может быть изменен судом в процессе рассмотрения дела, если возникнут обстоятельства, делающие это необходимым. Например, после допроса эксперта суд может перейти к исследованию вещественного доказательства, которое было предметом экспертного анализа, для того чтобы сопоставить свое восприятие доказательства с выводами эксперта, несмотря на то что первоначально намеревался исследовать вещественное доказательство по окончании исследования иных доказательств.

Задайте вопрос юристу:

+7 (499) 703-46-71 — для жителей Москвы и Московской области

+7 (812) 309-95-68 — для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Ст.

181 ГПК РФ. Исследование письменных доказательств

181 ГПК РФ. Исследование письменных доказательствПисьменные доказательства или протоколы их осмотра, составленные в случаях, предусмотренных статьями 62, 64, пунктом 10 части первой статьи 150 настоящего Кодекса, оглашаются в судебном заседании и предъявляются лицам, участвующим в деле, их представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам, специалистам. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.

См. все связанные документы >>>

< Статья 180. Оглашение показаний свидетелей

Статья 182. Оглашение и исследование переписки и телеграфных сообщений граждан >

1. Письменными доказательствами в гражданском процессе признаются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ, либо выполненные иным позволяющим установить достоверность документа способом (ч.

Письменные доказательства являются самыми распространенными и используются в каждом гражданском деле. С помощью письменных доказательств могут быть установлены любые обстоятельства, имеющие значение для дела, без ограничений, предусмотренных для иных доказательств (например, показаний свидетелей).

Поскольку письменную форму имеют и другие доказательства (письменные объяснения сторон и третьих лиц, заключение эксперта, некоторые вещественные доказательства), для правильного исследования важно правильное разграничение между этими видами доказательств.

В теории гражданского процессуального права выделяют различные признаки письменного доказательства, которые позволили бы определить его сущностное значение, среди них называют следующие:

— отражение в предметах сведений, имеющих значение для дела, с помощью определенных знаков, доступных для восприятия человеком;

— получение сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела, из содержания, смысла документа, а не его внешних свойств;

— составление документа не участником процесса в связи с занимаемым им процессуальным положением в судопроизводстве .

———————————

См.: Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе. М., 2010. С. 195 — 196.

Второй из перечисленных признаков помогает отличить письменное доказательство от вещественного. Вещественными доказательствами в некоторых случаях могут быть документы, акты, расписки и другие предметы, обладающие теми же внешними отличительными признаками, что и письменные доказательства. Однако в вещественном доказательстве сведения об обстоятельствах дела содержатся во внешних свойствах предмета (например, долговая расписка с элементами подчистки), а в письменном доказательстве — в его содержании. По этой причине вещественное доказательство индивидуально (поддельная расписка не может быть заменена другой), оно представляется в материалы дела, хранится при нем и исследуется в подлинном виде, а письменное доказательство может быть легко без ущерба для исследования доказательства заменено копией.

Третий признак вещественных доказательств разграничивает письменное доказательство и письменные объяснения участвующих в деле лиц. При разграничении этих видов доказательств принимают во внимание в совокупности то, когда составлен документ, — до обращения в суд или в период судебного разбирательства (письменное доказательство, как правило, возникает до судебного разбирательства, хотя и не всегда, так как материальные правоотношения в период судебного разбирательства продолжаются), кому адресовано письменное сообщение — суду или иным лицам (например, расписка должника о возврате долга для кредитора), содержание документа (содержит ли он объяснения стороны или третьего лица по обстоятельствам дела или фиксирует определенные факты вне связи с судопроизводством по гражданскому делу).

При разграничении этих видов доказательств принимают во внимание в совокупности то, когда составлен документ, — до обращения в суд или в период судебного разбирательства (письменное доказательство, как правило, возникает до судебного разбирательства, хотя и не всегда, так как материальные правоотношения в период судебного разбирательства продолжаются), кому адресовано письменное сообщение — суду или иным лицам (например, расписка должника о возврате долга для кредитора), содержание документа (содержит ли он объяснения стороны или третьего лица по обстоятельствам дела или фиксирует определенные факты вне связи с судопроизводством по гражданскому делу).

Письменное доказательство и заключение эксперта различаются тем, что экспертиза производится на основании определения суда, принятого в рамках рассматриваемого дела, в то время как письменное доказательство возникает независимо от судебного разбирательства и без судебного поручения о его изготовлении.

2. Письменные доказательства многочисленны, ч. 1 ст. 71 ГПК РФ приводит лишь примерный перечень письменных доказательств:

1 ст. 71 ГПК РФ приводит лишь примерный перечень письменных доказательств:

— акты;

— договоры;

— справки;

— деловая корреспонденция;

— документы;

— приговоры и решения суда, иные судебные постановления;

— протоколы совершения процессуальных действий;

— протоколы судебных заседаний;

— приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).

Письменные доказательства могут быть выполнены в форме буквенной, цифровой, графической записи, могут быть получены посредством факсимильной, электронной или другой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, могут быть подписаны электронной подписью либо выполнены иным позволяющим установить достоверность письменного доказательства способом.

Вопреки существующему мнению, документ не является синонимом понятия «письменное доказательство», а является одним из видов письменных доказательств. Документ — это письменное доказательство, которое выдано компетентным органом в пределах его полномочий в установленном для его выдачи порядке, содержащее необходимые реквизиты. Исследование документа включает проверку не только содержащейся в нем информации, но и оценку полномочий органа, от которого он исходит, компетенцию подписавшего его должностного лица, порядка оформления документа.

Исследование документа включает проверку не только содержащейся в нем информации, но и оценку полномочий органа, от которого он исходит, компетенцию подписавшего его должностного лица, порядка оформления документа.

Пример: решением районного суда со страховой компании в пользу истца взысканы страховое возмещение, неустойка, финансовая санкция, судебные расходы. Апелляционным определением областного суда решение районного суда оставлено без изменения. Постановлением президиума областного суда постановления судов первой и апелляционной инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судом кассационной инстанции установлено существенное нарушение требований процессуального закона при исследовании и оценке документа — страхового полиса.

Президиум областного суда указал, что суды в нарушение ст. 67 ГПК РФ не исследовали и не устанавливали обстоятельства получения истцом страхового полиса и оплаты страховой премии, подписаны ли страховой полис и квитанция о принятии страховой премии лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат ли указанные документы все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств; не дали правовой оценки представленному ответчиком полису.

Представленные истцом полис и квитанция об оплате страховой премии в графе «страховщик/представитель страховщика» содержат только факсимиле истца. В соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. При этом действующим законодательством не допускается использовать факсимиле на платежных и других документах, имеющих финансовые последствия.

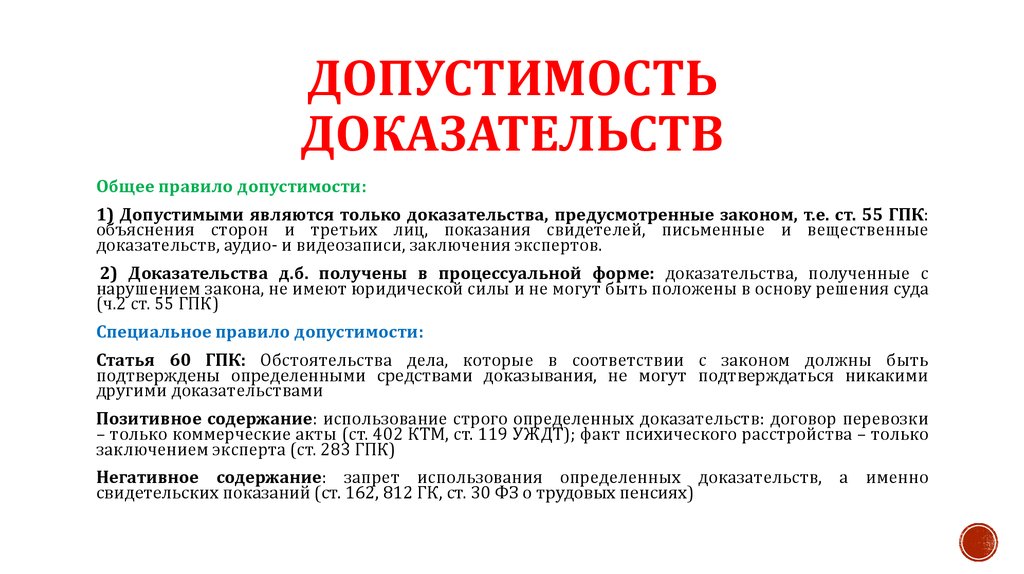

С учетом приведенных норм судами не устанавливались допустимость законом либо соглашением сторон использования факсимиле при выдаче полиса ОСАГО и квитанции на получение страховой премии, и, как следствие, соблюдение норм ст. 940 ГК РФ о заключении договора страхования путем вручения страхового полиса, подписанного страховщиком. На основании этого суд кассационной инстанции признал, что судебное постановление в нарушение требований ст. 60 ГПК РФ основано на недопустимых доказательствах (см. Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21 сентября 2016 г. N 44Г-68/2016).

60 ГПК РФ основано на недопустимых доказательствах (см. Постановление президиума Нижегородского областного суда от 21 сентября 2016 г. N 44Г-68/2016).

3. Исходя из содержания ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства в зависимости от способа их формирования разделяют на подлинники и копии.

Ввиду допустимости без ущерба для исследования доказательства копирования письменных доказательств ГПК РФ предусматривает возможность исследования судом копий письменных доказательств (ч. 2 ст. 71 ГПК РФ). Именно копии письменных доказательств в подавляющем большинстве случаев содержатся в материалах гражданских дел.

В судебной практике многочисленны примеры отмены вышестоящими судами судебных постановлений судов, позиция которых была основана на непредставлении стороной подлинных доказательств.

Пример: решением городского суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, М. отказано в удовлетворении иска к ООО «Камнерезы Алтая» о взыскании задолженности по договору подряда. В обоснование иска истец ссылался на то, что 19 июня 2013 г. между сторонами спора был заключен договор подряда, по условиям которого истец, действующий в качестве подрядчика, обязался выполнить общестроительные и отделочные работы в объемах, определенных приложением к данному договору. Выполненные истцом работы были приняты представителем ООО «Камнерезы Алтая», что подтверждается подписанными нарядами на выполненные работы за период июнь — июль 2013 г., однако оплата за них не произведена.

В обоснование иска истец ссылался на то, что 19 июня 2013 г. между сторонами спора был заключен договор подряда, по условиям которого истец, действующий в качестве подрядчика, обязался выполнить общестроительные и отделочные работы в объемах, определенных приложением к данному договору. Выполненные истцом работы были приняты представителем ООО «Камнерезы Алтая», что подтверждается подписанными нарядами на выполненные работы за период июнь — июль 2013 г., однако оплата за них не произведена.

Разрешая спор, суд в числе прочих оснований к отказу в иске счел недопустимыми доказательствами копии нарядов на выполненные работы, подтверждающие факт выполнения работ и их принятие представителем заказчика.

Отменяя апелляционное определение и направляя дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, Верховный Суд РФ указал, что в подтверждение выполнения определенного объема работ и их стоимости истцом были представлены копии нарядов на сделанную работу, подписанные Ж., который в качестве свидетеля подтвердил, что указанные акты подписывал от имени ООО «Камнерезы Алтая» и передал их для оплаты директору общества. Суд данным доказательствам надлежащей оценки в нарушение ст. 67 ГПК РФ не дал и не учел, что согласно абзацу 2 ч. 2 ст. 71 ГПК РФ подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Представитель ответчика никаких возражений против представленных доказательств, в том числе копий нарядов, в течение судебного разбирательства не дал (см. Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2015 г. N 52-КГ14-1).

Суд данным доказательствам надлежащей оценки в нарушение ст. 67 ГПК РФ не дал и не учел, что согласно абзацу 2 ч. 2 ст. 71 ГПК РФ подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами, когда дело невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены копии документа, различные по своему содержанию. Представитель ответчика никаких возражений против представленных доказательств, в том числе копий нарядов, в течение судебного разбирательства не дал (см. Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2015 г. N 52-КГ14-1).

Подлинники письменных доказательств должны быть представлены по требованию суда в следующих случаях:

— когда обстоятельства дела согласно законам или иным нормативным правовым актам подлежат подтверждению только подлинными документами;

— когда дело невозможно разрешить без подлинных документов;

— когда представлены копии документа, различные по своему содержанию;

— если копии документов представлены в суд в электронном виде.

Пример: Определением Верховного Суда РФ отменены решение районного суда и апелляционное определение областного суда, при этом в числе прочих нарушений выявлено нарушение требований закона об исследовании подлинного письменного доказательства.

Ш. обратился в суд с иском к ООО о взыскании компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Решением районного суда иск Ш. был удовлетворен. Апелляционным определением решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Рассматривая дело в кассационном порядке по жалобе ООО, Верховный Суд РФ установил, что в материалах дела имеется светокопия трудового договора от 8 апреля 2008 г., п. 7.2 которого предусмотрена выплата Обществом Ш. денежной компенсации при досрочном расторжении трудового договора. Для подтверждения подлинности трудового договора от 8 апреля 2008 г., заключенного на территории РФ в г. Краснодаре на русском языке, истцом представлена его копия, скрепленная с документом «AFFIDAVIT», выполненном на иностранном языке и не переведенным на русский язык, на оборотной стороне которого проставлен апостиль, также не имеющий перевода на русский язык.

Ответчик ставил под сомнение подлинность трудового договора от 8 апреля 2008 г., а также ссылался на отсутствие у него такого договора и получение от прежнего участника Общества лишь трудового договора от 7 ноября 2007 г., регулирующего спорные правоотношения, которым условие о выплате денежной компенсации при досрочном расторжении трудового договора не предусмотрено. При разрешении спора суд первой инстанции отказал ответчику в удовлетворении ходатайства об истребовании подлинника договора у Ш. и назначении судебной экспертизы подлинности документа, признал представленную истцом светокопию трудового договора от 8 апреля 2008 г. надлежащим доказательством, подтверждающим обязанность ответчика произвести выплату денежной компенсации при досрочном расторжении трудового договора, в связи с чем пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ пришла к выводу, что судебными инстанциями допущены существенные нарушения норм процессуального права (ч. 4 ст. 71 ГПК РФ, ст. 408 ГПК РФ). Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться в суды в Российской Федерации с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык.

4 ст. 71 ГПК РФ, ст. 408 ГПК РФ). Документы, составленные на иностранном языке, должны представляться в суды в Российской Федерации с надлежащим образом заверенным их переводом на русский язык.

Таким образом, рассматривая дело, суд не выполнил возложенные на него процессуальным законом обязанности, в том числе — при наличии к тому законных оснований не рассмотрел вопроса об истребовании подлинника договора у Ш. и возможности назначения судебной экспертизы подлинности документа, обосновал свои выводы об обстоятельствах, имеющих значение для дела, на доказательствах, не отвечающих требованиям допустимости и достоверности (см. Определение Верховного Суда РФ от 7 июня 2013 г. N 18-КГ13-38).

4. Комментируемой статьей установлен порядок исследования письменных доказательств в судебном заседании.

Исследование письменных доказательств производится путем их оглашения в судебном заседании. Исследование включает не только зачитывание документов и иных письменных доказательств, но и предварительную оценку формы и содержания исследуемых доказательств. При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств (ч. 5 ст. 67 ГПК РФ).

При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств (ч. 5 ст. 67 ГПК РФ).

Исследование письменных доказательств производится судом вместе с участвующими в деле лицами, для чего документы предъявляются участвующим в деле лицам и их представителям. Участвующим в деле лицам предоставляется возможность лично прочитать письменный документ полностью или в интересующей их части. Судом участвующим в деле лицам могут быть заданы вопросы для уяснения содержания письменных документов, отношения к ним участников процесса, устранения противоречий с другими доказательствами. Например, огласив в судебном заседании представленный истцом документ, подтверждающий размер задолженности, суд сразу после его оглашения может выяснить у ответчика, не оспаривает ли он содержание этого документа, не желает ли в опровержение расчета истца представить свои доказательства и расчеты.

При необходимости письменные доказательства могут быть предъявлены свидетелям, экспертам, специалистам. Целью предъявления письменных доказательств указанным лицам является уточнение или детализация данных ими показаний, заключений или консультаций. Например, после исследования подписанного свидетелем акта этот акт может быть предъявлен свидетелю с вопросом о том, подтверждает ли он свою подпись на документе. После оглашения схемы дорожно-транспортного происшествия, составленной сотрудниками ГИБДД, у эксперта-автотехника может быть выяснена причина расхождения составленной им в заключении схемы и имеющегося в деле письменного доказательства.

5. Исследованию в судебном заседании подлежат как сами письменные доказательства, приобщенные к материалам дела, так и протоколы осмотра письменных доказательств, составленные в предусмотренных ст. 62, 64, п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ случаях.

Статья 62 ГПК РФ предусматривает возможность совершения определенных действий, в том числе связанных с получением доказательств, другим судом, находящимся в другом городе или районе. Судебным поручением другому суду может быть поручено, в частности, истребование письменных доказательств в месте их нахождения, а также осмотр письменных доказательств.

Судебным поручением другому суду может быть поручено, в частности, истребование письменных доказательств в месте их нахождения, а также осмотр письменных доказательств.

При исполнении судебного поручения суд составляет протокол, в котором фиксирует совершенные процессуальные действия, этот протокол направляется в суд, рассматривающий дело, который оглашает протокол об исполнении судебного поручения при исследовании доказательств.

Если при исполнении судебного поручения суд истребовал письменные доказательства и направил их в суд, рассматривающий дело, эти письменные доказательства оглашаются в судебном заседании.

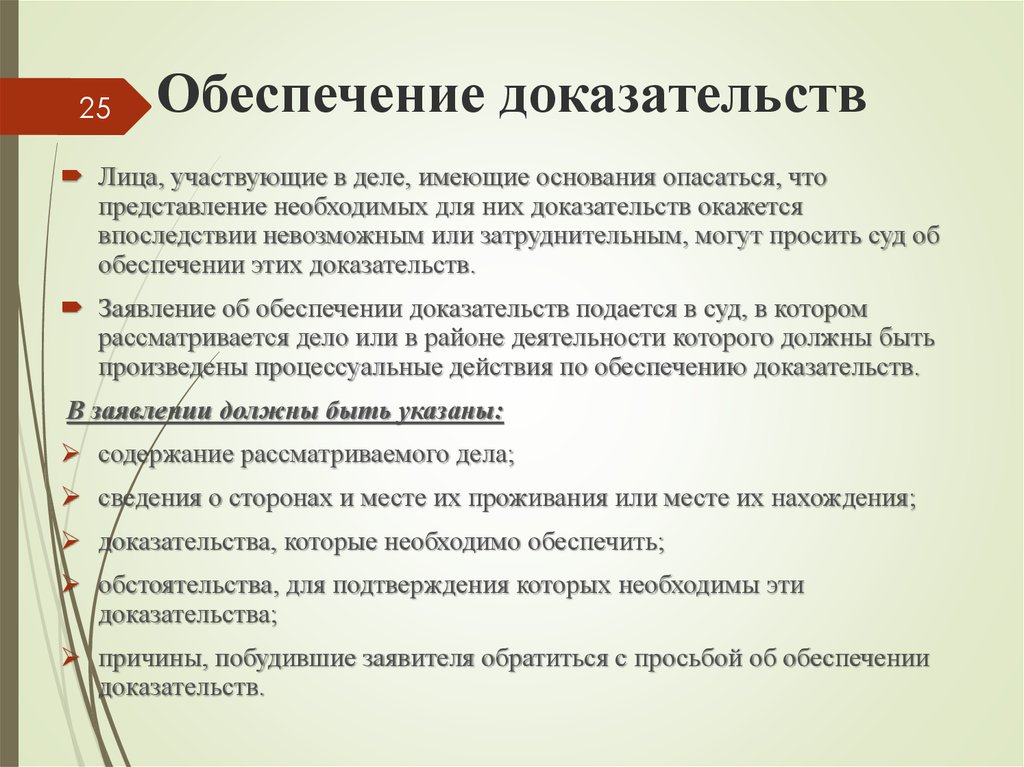

В соответствии со ст. 64 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств. Обеспечиваться могут в том числе письменные доказательства.

Обеспечение доказательств может производиться как судом, в котором рассматривается дело, так и судом, в районе деятельности которого должны быть произведены процессуальные действия по обеспечению доказательств. В последнем случае протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказательств материалы передаются в суд, рассматривающий дело, с уведомлением об этом лиц, участвующих в деле.

В последнем случае протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказательств материалы передаются в суд, рассматривающий дело, с уведомлением об этом лиц, участвующих в деле.

Также ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате предусмотрено, что по просьбе заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае возникновения дела в суде, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным.

Пример: определенные сложности возникают у истцов с представлением доказательств, подтверждающих факт распространения порочащих сведений в сети Интернет. Судебная практика показывает, что лица, оспаривающие информацию диффамационного характера, размещенную в сети Интернет, до подачи иска в целях фиксации соответствующей интернет-страницы, как правило, обращаются к нотариусу за удостоверением ее содержания на основании ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате.

В качестве предварительной обеспечительной меры это позволяет оперативно сохранить спорную информацию, которая в любой момент может быть удалена разместившим ее автором. При этом необходимо учитывать, что в силу ч. 5 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в установленном порядке.

При этом необходимо учитывать, что в силу ч. 5 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания, если подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в установленном порядке.

С момента возбуждения дела в суде не исключается возможность обеспечения доказательств и судьей по заявлению заинтересованного лица (см. Обзор судебной практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 16 марта 2016 г.).

Пунктом 10 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ предусмотрена возможность осмотра на месте письменных доказательств при подготовке дела к судебному разбирательству в случаях, не терпящих отлагательства.

Так, Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 Постановления от 15 июня 2010 г. N 16 «О практике применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» разъяснил, что в случаях, не терпящих отлагательства, при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при разбирательстве дела суд (судья) согласно п. 10 ч. 1 ст. 150 и ст. 184 ГПК РФ вправе произвести осмотр доказательств на месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени). Осмотр и исследование доказательств производятся в порядке, предусмотренном ст. 58, 184 ГПК РФ: с извещением участвующих в деле лиц, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату, с фиксированием результатов осмотра в протоколе, с вызовом в необходимых случаях свидетелей, специалистов и т.д.

10 ч. 1 ст. 150 и ст. 184 ГПК РФ вправе произвести осмотр доказательств на месте (в частности, просмотреть размещенную на определенном ресурсе телекоммуникационной сети информацию в режиме реального времени). Осмотр и исследование доказательств производятся в порядке, предусмотренном ст. 58, 184 ГПК РФ: с извещением участвующих в деле лиц, в том числе посредством СМС-сообщения в случае их согласия на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату, с фиксированием результатов осмотра в протоколе, с вызовом в необходимых случаях свидетелей, специалистов и т.д.

6. В соответствии с ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Нарушение требований ст. 181 ГПК РФ об исследовании письменных доказательств может свидетельствовать о необоснованности принятого решения.

Однако указанное нарушение ч. 4 ст. 330 ГПК РФ не отнесено к числу безусловных оснований для отмены решения. Допущенное судом первой инстанции нарушение в части исследования письменных доказательств может быть устранено судом апелляционной инстанции, после надлежащей оценки письменных доказательств суд апелляционной инстанции должен определить процессуальные последствия допущенного судом первой инстанции нарушения.

Допущенное судом первой инстанции нарушение в части исследования письменных доказательств может быть устранено судом апелляционной инстанции, после надлежащей оценки письменных доказательств суд апелляционной инстанции должен определить процессуальные последствия допущенного судом первой инстанции нарушения.

Историко-правовой анализ проблем современности (к 10-летию ГПК РФ)

Кандидат юридических наук, судья Верховного Суда Республики Татарстан,

Статья посвящена дальнейшее формирование апелляционной жалобы в суды общей юрисдикции, представление дополнительных (новых) доказательств в суд второй инстанции в связи с фактом внесения в ГПК РФ изменений действующей судебной практики. Исторически Гражданский процессуальный устав 1864 г. вводил в России неполное апелляционное обжалование, но на практике оно трансформировалось в полное апелляционное обжалование. Однако реализация на практике режима полного обжалования предполагала возможность представления сторон и получения доказательств в суде второй инстанции без ограничений. Следовательно, такие доказательства должны быть получены и рассмотрены Судебной палатой, которая основывала свои действия на решениях Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената. После 1917 возможность представления новых доказательств в суд второй инстанции прямо не регламентирована, но запрет отсутствовал. Вопрос о законности и обоснованности решений обсуждается на основании данных, собранных судом первой инстанции и имеющихся в деле. В связи с тем, что законодательством были предусмотрены ограничения на представление новых доказательств для лиц, участвующих в деле, решение этого вопроса не зависело исключительно от усмотрения суда. В дальнейшем сформировалась практика, согласно которой дополнительные материалы, представленные сторонами и запрошенные самим судом, не могут служить основанием для изменения или вынесения нового решения судом второй инстанции, поскольку не являлись предметом исследования. судом первой инстанции с участием всех заинтересованных сторон и соблюдением установленных законом норм.

Следовательно, такие доказательства должны быть получены и рассмотрены Судебной палатой, которая основывала свои действия на решениях Гражданского кассационного департамента Правительствующего сената. После 1917 возможность представления новых доказательств в суд второй инстанции прямо не регламентирована, но запрет отсутствовал. Вопрос о законности и обоснованности решений обсуждается на основании данных, собранных судом первой инстанции и имеющихся в деле. В связи с тем, что законодательством были предусмотрены ограничения на представление новых доказательств для лиц, участвующих в деле, решение этого вопроса не зависело исключительно от усмотрения суда. В дальнейшем сформировалась практика, согласно которой дополнительные материалы, представленные сторонами и запрошенные самим судом, не могут служить основанием для изменения или вынесения нового решения судом второй инстанции, поскольку не являлись предметом исследования. судом первой инстанции с участием всех заинтересованных сторон и соблюдением установленных законом норм. На современном этапе развития гражданского судопроизводства, как и в стадии перехода к апелляционному производству по правилам суда первой инстанции при определении наличия иных нарушений процессуальных прав, предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, все представленные дополнительные доказательства принимаются без ограничений.

На современном этапе развития гражданского судопроизводства, как и в стадии перехода к апелляционному производству по правилам суда первой инстанции при определении наличия иных нарушений процессуальных прав, предусмотренных ч. 4 ст. 330 ГПК РФ, все представленные дополнительные доказательства принимаются без ограничений.

Ключевые слова: гражданский иск; суд апелляционной (второй) инстанции; представление дополнительных (новых) доказательств; история гражданского процесса.

Литература

Абрамов С.Н. О новых материалах при рассмотрении гражданских дел в кассационном порядке // Правоведение. 1961. № 3. С. 15.

Трубников П.Я. Пересмотр в порядке судебного надзора решений, определений и постановлений в советском гражданском процессе: Автореф. Доктор юридических наук. М., 1969. С. 30–31.

Иванов О.В. Доказывание в гражданском процессе // Советская юстиция. 1965. № 8. С. 23.

Аброськина Е.И., Шубина О.Л. Принцип состязательности в арбитражном процессе: теория и практика // Арбитражные споры. 2008. № 1. С. 19.

2008. № 1. С. 19.

Алиев Т., Громов Н., Царева Н. Дополнительные материалы в судах кассационной и надзорной инстанций / / Русский судья. 2003. № 1. С. 27.

Алиескеров М.А. Кассационное производство по гражданским делам: вопросы теории и практики. М., 2005. С. 102.

Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2004. С. 27.

Беков Я.Х. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском судопроизводстве: монография. М., 2010. С. 67.

Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2008. С. 119. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. В.А. Томсинов. М., 2003. С. 34–35.

Викут М.А., Зайцев И.М. Гражданский процесс: Курс лекций. Саратов, 1998. С. 279.

Гойденко Е.Г. О полномочиях кассационной инстанции по отмене судебных решений // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 8. С. 23.

Гражданское процессуальное право России: Учебник. [Российское гражданское процессуальное право: Учебник] (на русском языке) / Под ред. М. С. Шакарян. М., 1998. С. 357.

М. С. Шакарян. М., 1998. С. 357.

Гуреев П.П. К вопросу о сущности доказательств в советском гражданском процессе // Советское государство и право. 1966. № 8. С. 55.

Курс советского гражданского процессуального права: В 2 т. [Курс советского гражданского процессуального права: В 2 т.] (на русском языке). Том 2. М., 1981. С. 487.

Дегтярев Л.С. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретико-прикладные проблемы. М., 2007. С. 48.

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Под ред. В.А. Томсинов. М., 2003. С. 285.

Жилин Г.А. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде кассационной инстанции: Автореф. Кандидат юридических наук. Екатеринбург, 1991. С. 15.

Жуйков В.М. Новое в гражданском процессуальном праве (Комментарий законодательства) // Вестник Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 3. С. 12.

Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 1995. С. 45.

Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М., 2006. С. 84.

М., 2006. С. 84.

Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 1990. С. 47.

Комиссаров К.И. Последовательное прогрессивное развитие советского гражданского процессуального права // Проблемы действия и совершенствования советского гражданского процессуального права. Свердловск, 1982. С. 9.

Кипкаева Н. В. О полной апелляции и полномочии суда апелляционной инстанции в свете нового гражданского процессуального регулирования ( на русском языке) // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 8. С. 17.

Клейнман А.Ф. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. М., 1950. С. 69.

Юдельсон К.С. Советский гражданский процесс. М., 1956. С. 350.

Комиссаров К.И. Процессуальная природа новых материалов, представляемых в суд надзорной инстанции // Сборник научных трудов Свердловского юридического института. Выпуск 10. Свердловская, 1969.

Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных судебных решений. М., 1962. С. 108.

М., 1962. С. 108.

Кожемяко А.С. Кассационное производство в арбитражном суде: теория и практика. М., 2004. С. 117.

Козлов А.С. Понятие и признаки судебных доказательств в советском гражданском процессе: Автореф. Кандидат юридических наук. Екатеринбург, 1999. С. 16.

Молчанов В.В. Необходимые доказательства в гражданском судопроизводстве // Законодательство. 2006. № 3. С. 16.

Рубеко Г.Л., Колесниченко Е.А. Необходимые доказательства как средство судебного доказывания в арбитражном процессе // Арбитраж и гражданский процесс. 2011. № 11. С. 23.

Комиссаров К.И. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе. М., 1961. С. 85.

Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по гражданским делам / Под ред. В.М. Жуйков. М., 1999. С. 517.

Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2006. С. 121.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Г.А. Жилин. 2-е изд. М., 2005. С. 652–653.

Г.А. Жилин. 2-е изд. М., 2005. С. 652–653.

Курас Т.Л. К вопросу о предоставлении дополнительных доказательств в суд апелляционной инстанции: исторический анализ и современные аспекты // Вестник Сибирского права. 2001. № 31. С. 52.

Лесницкая Л.Ф. Пересмотр решения суда в кассационном порядке. М., 1974. С. 105. Михайлов С.И. Оценка доказательств судом второй инстанции в гражданском судопроизводстве: Диссертация. Кандидат юридических наук. М., 2001. С. 130.

Носенко Д.А. Очерки по гражданскому процессу // Журнал Министерства юстиции. 1903. № 10. С. 35–37.

Диордиева О.Н. Предварительное судебное заседание в гражданском процессе // Магистрат. 2005. № 6. С. 25.

Шакирьянов Р.В. Апелляционное производство, шаги по оптимизации гражданского судопроизводства: изменения в ГПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 3–4.

Шерстюк В.М. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного процессуального права. М., 2000. С. 95.

М., 2000. С. 95.

Юдин А.В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. М., 2005. С. 292.

Жуков М.К. Современные проблемы развития арбитражно-процессуального законодательства // Арбитраж и гражданский процесс. 1999. № 2. С. 4.

Яблочков Т.М. Учебник русского гражданского судопроизводства. 2-е изд. Ярославль, 1912. С. 224.

Ярков В.В. Юридические факты в гражданском процессе. М., 2012. С. 59..

Сведения об авторе

Шакирьянов Р.В. (Казань) – кандидат юридических наук, судья Верховного суда Республики Татарстан, Заслуженный юрист Российской Федерации (420015, г. Казань, ул. Пушкина, 72/2, e-mail: [email protected]) .

Не знаю кому и зачем это нужно… Обзор Кодекса административного судопроизводства РФ

Судебная реформа в России — явление перманентное, оно никогда ничем не кончается. Те, кто хоть немного знаком с историей российского судопроизводства, знают, что на самом деле это история судебных реформ, плавно переходящих одна в другую.

С точки зрения диалектики это нормально. Общественные отношения не стоят на месте, они развиваются и меняются, и вместе с ними должна меняться судебная система как один из регуляторов общественных отношений. Но другое дело, когда реформа делается ради самой реформы только потому, что такая задача поставлена.

Законодательная система делится на два основных «континента»: материальное право и процессуальное право. Материальное право определяет, как общество должно действовать в той или иной ситуации, а процессуальное право определяет, что делать, когда члены общества действуют не так, как установлено материальным правом.

Особенно в последние годы материальное право претерпевает массовое обновление, и в основном это необходимый и своевременный процесс, обусловленный теми же изменениями в общественных отношениях. Столпами материального права являются Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. В последнее время материальные кодексы, особенно первые два, подверглись существенной ревизии, и на это были обоснованные побуждения. Общество развивается настолько стремительно, что кодексы, созданные в середине 1990-е уже не могут эффективно регулировать правоотношения. Возникают события, которых еще 10-15 лет назад не было. Такие поправки в закон можно только приветствовать.

В последнее время материальные кодексы, особенно первые два, подверглись существенной ревизии, и на это были обоснованные побуждения. Общество развивается настолько стремительно, что кодексы, созданные в середине 1990-е уже не могут эффективно регулировать правоотношения. Возникают события, которых еще 10-15 лет назад не было. Такие поправки в закон можно только приветствовать.

Однако изменения, касающиеся процессуального законодательства, в большей степени обусловлены не законами экономического развития, а определенной государственной политикой, а иногда и перераспределением влияния в различных сферах государственной власти. Мы убедились в этом на примере реструктуризации системы хозяйственных судов.

Судопроизводство в Российской Федерации можно разделить на две категории: уголовное судопроизводство и гражданское судопроизводство. Вопросы судопроизводства регулируются применимыми процессуальными кодексами, которые часто выступают в качестве процессуального отражения материального кодекса. Например, материальные вопросы уголовного права регулируются Уголовным кодексом Российской Федерации, а процессуальные вопросы того же уголовного закона — Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Например, материальные вопросы уголовного права регулируются Уголовным кодексом Российской Федерации, а процессуальные вопросы того же уголовного закона — Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Структура гражданского судопроизводства несколько сложнее. В гражданском судопроизводстве различают две ветви: судопроизводство общей юрисдикции и арбитражное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство рассматривает только вопросы экономических споров и имеет свой собственный процессуальный кодекс для таких дел, называемый Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. Производство в судах общей юрисдикции осуществляется на основании норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Таким образом, в системе судопроизводства издавна сложилась традиция: каждому виду судопроизводства соответствует свой кодекс. Но это не значит, что каждый материальный кодекс имеет своего процессуального аналога. Такой афоризм не работает для субстантивных кодов. Например, в Налоговом кодексе Российской Федерации нет Налогового судопроизводственного кодекса, а в Трудовом кодексе нет Судебно-процессуального кодекса по трудовым делам. Порядок разрешения споров, возникающих в этих отраслях права, регулируется Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации или Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в зависимости от характера спора.

Например, в Налоговом кодексе Российской Федерации нет Налогового судопроизводственного кодекса, а в Трудовом кодексе нет Судебно-процессуального кодекса по трудовым делам. Порядок разрешения споров, возникающих в этих отраслях права, регулируется Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации или Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации в зависимости от характера спора.

Из-за такой несправедливости часто возникают стимулы как в юридическом сообществе, так и в депутатском корпусе предусмотреть процессуальный кодекс для каждого материального кодекса и даже отвести ему место отдельно от уголовного и гражданского судопроизводства.

Идея создания отдельной судебной власти, административных судов, существует давно и имеет под собой почву. Ведь ни суды общей юрисдикции, ни тем более арбитражные суды не приспособлены для эффективного правосудия по административным делам. И не потому, что эти дела такие сложные, на то есть другая причина. Гражданский кодекс Российской Федерации составляет материальную основу как гражданского судопроизводства, так и арбитражного судопроизводства. Это основной инструмент, определяющий приоритет либеральной теории. Ее основной принцип – равноправие субъектов гражданского права. Здесь недопустимы отношения власти и иерархии, и даже государственные институты, действующие на основании гражданского права, не наделены властью.

Это основной инструмент, определяющий приоритет либеральной теории. Ее основной принцип – равноправие субъектов гражданского права. Здесь недопустимы отношения власти и иерархии, и даже государственные институты, действующие на основании гражданского права, не наделены властью.

Совсем иначе обстоит дело с административными правоотношениями, материальной основой для которых является Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Помимо гражданских правоотношений, административные правоотношения могут возникать не только по выбору, но и вопреки воле участников. Этот кодекс (КоАП РФ) основан именно на отношениях подчиненности участников административных правоотношений органам власти. И если к гражданским правоотношениям применим принцип «что не запрещено, то разрешено», то в отношении административных отношений принцип прямо противоположен: «что не разрешено, то запрещено».

Именно полярное противопоставление этих принципов является основной причиной выделения административного судопроизводства в отдельную отрасль.

Если бы это произошло, то я, скорее всего, был бы на стороне такого разделения. Но случилось иначе.

В 2014 году законопроект был внесен в Думу, а в последствии Федеральный закон № 21-ФЗ от 2014 г. 08.09.2015 г., реализующий процессуальный кодекс, был принят Кодекс административного судопроизводства. Не знаю, какая аббревиатура этого кода приживется, а пока предлагаю назвать его ЦАПК РФ. Новый кодекс вступает в силу с 15 сентября 2015 г.

В пояснительной записке к законопроекту законодатель определяет его мотивы следующим образом: «правовое определение отдельного вида судопроизводства (административного) по нормам процессуального кодекса другой отрасли (ГПК и др. ) кажется неприемлемым».

Однако дальше идти никто не рискнул, и новая судебная власть, т.е. административные суды, так и не сложилась.

Передача дел

Было бы ошибкой утверждать, что все судебные разбирательства, возникающие из административных правоотношений, будут регулироваться только правилами КАС РФ. Как установлено абзацем 4 статьи 1 КАС РФ, дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные в соответствии с федеральным законом к ведению Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации или арбитражных судов не подпадают под действие КАС РФ.

Как установлено абзацем 4 статьи 1 КАС РФ, дела, возникающие из публичных правоотношений и отнесенные в соответствии с федеральным законом к ведению Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации или арбитражных судов не подпадают под действие КАС РФ.

Существует распространенное заблуждение, что КАС РФ заменил Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Это не соответствует действительности, КАС РФ не отменял и не заменял Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в первую очередь потому, что Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вообще является материальным кодексом, который хотя и включает в себя процессуальные нормы , это правила внесудебного управления. А КАС РФ – это, прежде всего, свод судебных правил.

При этом там остались те процессуальные нормы, касающиеся вопросов производства по делам об административных правонарушениях, которые содержались в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Почему их не передали в ЦАС РФ, и чем здесь аргументировано, остается непонятным.

Почему их не передали в ЦАС РФ, и чем здесь аргументировано, остается непонятным.

Поэтому новый кодекс следует рассматривать как еще один кодифицированный свод судебных правил, который применяется только судами общей юрисдикции при осуществлении правосудия совместно с уже действующими УПК РФ и ГПК РФ Российской Федерации.

Прежде всего, следует отметить, в отношении каких категорий споров применяется КАС РФ, поскольку споры, возникающие из административных правоотношений, регулируются Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Мы уже говорили, что новый кодекс не затронет компетенцию арбитражных судов. Все споры, вытекающие из административных правоотношений и в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, отнесенные сегодня к ведению третейских судов, по-прежнему будут рассматриваться третейскими судами и по правилам раздела III Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Федерация.

Федерация.

Больше всего пострадал Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, поскольку все те категории дел, которые содержатся в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и именуются делами, возникающими из публичных правоотношений, будут изъяты из сферы регулирования Гражданского процессуального Процессуальный кодекс Российской Федерации и переданы в КАС РФ.

Но дела об административных правонарушениях останутся в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом производство по делам об обращении взыскания на бюджетные средства по-прежнему будет регулироваться Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Новые правила

В соответствии с положениями АПК РФ введены новые термины: «административное дело» и «административная жалоба», при этом стороны именуются «административный истец» и « административный ответчик». Кроме того, к административным истцам могут быть отнесены граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, общественные объединения и религиозные организации. В отдельных случаях в качестве административных истцов могут выступать органы государственной власти, избирательные комиссии, комиссии референдума и должностные лица.

В отдельных случаях в качестве административных истцов могут выступать органы государственной власти, избирательные комиссии, комиссии референдума и должностные лица.

В ЦАС РФ предусмотрена возможность применения технических достижений. В ходе каждого судебного заседания в первой и апелляционной инстанциях кроме ведения письменного аудиозаписи ведется также аудиозапись. Кодекс также предусматривает возможность использования электронных документов и систем видеоконференцсвязи, позволяющих облегчить рассмотрение административного дела.

Вызывает интерес введение дел, нетипичных для рассмотрения в исходной инстанции.

Покажи диплом!

Интересными нововведениями ЦАС РФ являются специальные положения о представительстве. Впервые квалификационные ограничения для судебных представителей, они должны иметь высшее образование, вводятся не в УК.

Теперь вместе с доверенностью и документом, удостоверяющим личность, представитель должен предъявить в суд диплом о высшем юридическом образовании.

При подписании административной жалобы представителем к жалобе должна быть приложена копия диплома о высшем образовании.

Физические лица, за исключением отдельных категорий дел, смогут лично защищать свои интересы.

Руководители организаций после подтверждения соответствующих полномочий вправе вести административные дела от имени организаций, в том числе от имени органов государственной власти. Для руководителей органов государственной власти проект КАС также предусматривал квалификационные ограничения по высшему юридическому образованию, однако в окончательной редакции КАСК это ограничение не сохранилось.

В свете другой идеи о введении адвокатской монополии на представительство в судопроизводстве, вопрос об уточнении такого ограничения для представителей суда по административным делам, как статус адвоката, также обсуждался при принятии законопроекта, но не был сохранен в окончательное издание. Депутаты решили ограничиться лишь квалификационными ограничениями.

Однако такое положение можно рассматривать как первый шаг к введению законной монополии на представительство в судах. Более того, отказ от адвокатской монополии, предложенный Верховным судом, является несомненным позитивным знаком. Граждане и юридические лица оказались бы в неравномерном положении, где граждане были бы обязаны пользоваться услугами адвокатов, а организации — временно нанимать адвоката.

Решение Уорти Соломон

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрена обязанность истца направить ответчику копию жалобы и иных недостающих документов с приложением к жалобе доказательств такого направления.

Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что вручение всех документов производится непосредственно судом и истец обязан лишь приложить соответствующие копии для ответчика.

КАС РФ вынес решение, достойное Соломона: пусть этот вопрос решает сам истец, либо он может направить копии документов ответчику или приложить их копии к жалобе для направления в суд.

Суд является активным участником процесса

Одним из основных принципов и задач судопроизводства всегда было требование обеспечения надлежащей конкуренции и равноправия сторон.

В КАС РФ данный принцип существенно переработан. Более того, законодатели не предоставили вполне разумной мотивации.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в целях обеспечения надлежащей конкуренции и равноправия сторон в административном судопроизводстве в проекте подчеркивается активная роль суда в разрешении дел. Выражается, например, в том, что суд наделен правом инициировать истребование доказательств, а в случае проверки законности постановлений, решений, действий/бездействия «может выйти за пределы заявленных требований» ( предмет административного иска) или оснований и доводов, представленных административным истцом» (статья 178 КАС РФ).

Неясно, связано ли это с попыткой помочь гражданам как непрофессиональным участникам процесса или с другими причинами. Но настораживает тот факт, что третья активная фигура смещает баланс между партиями.

Но настораживает тот факт, что третья активная фигура смещает баланс между партиями.

Споры по кадастровой стоимости

Данная категория споров стала достаточно популярной в последние годы. Дела по спорам о кадастровой стоимости давно кочевали из одного суда в другой. С августа 2014 года данная категория дел отнесена к подсудности судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. И теперь такие дела отнесены к компетенции КАС РФ отдельной главой.

В части требований к комплекту документов, прилагаемых к административной жалобе на оспаривание результатов определения кадастровой стоимости, положения Закона об оценочной деятельности переданы в КАС РФ.

Производство по данной категории дел часто приостанавливалось в связи с необходимостью определения рыночной стоимости объекта недвижимости. В силу неоднозначности и специфики методики оценки, если в рамках производства по кадастровым делам возникают споры о применении тех или иных методов оценки, целесообразности применения оценщиком каких-либо аналогов оцениваемого объекта, неизбежно возникает вопрос о целесообразности юридическое расследование.

Теперь в соответствии с правилами КАС РФ заинтересованное лицо должно представить вместе с иском нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (свидетельство о праве собственности, договор аренды), а также отчет об оценке рыночной стоимости и положительное экспертное заключение саморегулируемой организации по отчету об оценке не только в бумажной форме, но и в виде электронного документа.

Упрощенное производство

Новым кодексом предусмотрен вариант рассмотрения дел в упрощенном (письменном) порядке, когда суд ограничивается только исследованием письменных доказательств и рассматривает дело без вызова сторон.

Упрощенное производство возможно по заявлению всех участников дела или при отсутствии возражений ответчика против применения таких процедур (у ответчика есть 10 дней для подачи возражений) или по делам о взыскании обязательных платежей и пеней в пределах 20 000 руб.

Однако дело в порядке упрощенного производства рассматривается в течение 10 дней с момента вынесения вступившего в законную силу решения.