Вестник гражданского процесса

Представляем Вам пятый номер журнала «Вестник гражданского процесса» в 2021 году!Данный номер претендует на то, чтобы стать одним из уникальнейших за всю историю журнала. Во-первых, это 60-й выпуск «Вестника гражданского процесса», которому исполнилось ровно 10 лет с момента выхода в свет первого номера. Во-вторых, так сложилось, что данный выпуск стал не просто текущим номером, а тематическим спецвыпуском. И в-третьих, но ни в коем случае не по значимости, а исходя исключительно из логики повествования и принимая во внимание, что это спецвыпуск, стоит сказать о его тематике, объединившей весь цвет цивилистической процессуальной мысли России, а также представителей зарубежных правовых школ: темой настоящего номера стал «Путь к закону», сама эта концепция, а также, безусловно, ее автор – Михаил Константинович Треушников, вписавший свое имя золотыми буквами не просто в науку цивилистического процесса, но во всю науку права и, пожалуй, науку в целом.

Переходя к истории создания данного выпуска, нельзя не остановиться на людях, которые сделали это возможным. Безусловно, это Антон Михайлович Треушников, поддержавший данную задумку и одобривший инициативу, которая зародилась где-то на стыке трех городов: Москвы, Казани и Екатеринбурга, а также Елена Васильевна Кудрявцева и Сергей Анатольевич Курочкин, которые хотели подготовить статьи в текущий номер «Вестника», посвященные идеям профессора Треушникова и приуроченные ко дню его рождения. Безусловно, данная идея была поддержана редакцией, но не просто поддержана – она взросла, как семечко, и превратилась в грандиозную задумку по подготовке спецвыпуска, что и запустило своеобразный механизм по привлечению авторов в настоящий номер журнала.

Говоря о людях, следует сделать одну оговорку: все это не было бы реализовано, или было бы реализовано иначе, без всеобъемлющей безоговорочной поддержки настоящего друга всех современных ученых-юристов Кирилла Ивановича Самойлова, который узнал об этом проекте постфактум, когда номер уже был направлен редактору на вычитку, – произошло это во время общения на Симпозиуме «Вестника гражданского процесса» 2021 г., – но без тени сомнения поддержал его, не задав ни одного вопроса. А не это ли и есть те самые уважение и признание, которыми «пропитан» данный выпуск?

Возвращаясь к обозначенной оговорке, можно снова сказать, что все это не было бы реализовано, или было бы реализовано иначе, но уже в отношении всех 60 выпусков журнала, семи книг из «Классики гражданского процесса» и восьми симпозиумов «Вестника»… Ради сохранения исторической правды хочется упомянуть еще о некоторых людях. Начать следует с человека, который работает с журналом дольше всех и стал бессменным его оформителем, ответственным за эстетическую составляющую каждого выпуска, делающим свой незаметный на первый взгляд труд настолько качественно, что ни у кого и мысли не возникает задаться вопросом о внешнем виде журнала, и этот замечательный человек – Виола Владимировна Самойлова. Продолжая данный рассказ, хочется упомянуть еще ряд лиц, чьи имена указаны на первых страницах мелким шрифтом, – это помощники главного редактора, которые поистине вкладывают свою душу в каждый выпуск. Говоря об этой категории людей, следует, что называется, «вспомнить все»: итак, первым эту должность занял Сергей Юрьевич Баранов. Затем данное знамя было перехвачено Еленой Владимировной Базилевских, чье имя впервые появилось в № 6 «Вестника» за 2016 г., а уже в 1-м номере 2020 г. напротив вышеуказанной графы фигурировал Никита Николаевич Маколкин, который работает в команде «Вестника» половину того времени, что журнал существует.

Начать следует с человека, который работает с журналом дольше всех и стал бессменным его оформителем, ответственным за эстетическую составляющую каждого выпуска, делающим свой незаметный на первый взгляд труд настолько качественно, что ни у кого и мысли не возникает задаться вопросом о внешнем виде журнала, и этот замечательный человек – Виола Владимировна Самойлова. Продолжая данный рассказ, хочется упомянуть еще ряд лиц, чьи имена указаны на первых страницах мелким шрифтом, – это помощники главного редактора, которые поистине вкладывают свою душу в каждый выпуск. Говоря об этой категории людей, следует, что называется, «вспомнить все»: итак, первым эту должность занял Сергей Юрьевич Баранов. Затем данное знамя было перехвачено Еленой Владимировной Базилевских, чье имя впервые появилось в № 6 «Вестника» за 2016 г., а уже в 1-м номере 2020 г. напротив вышеуказанной графы фигурировал Никита Николаевич Маколкин, который работает в команде «Вестника» половину того времени, что журнал существует.

Десять лет прошли незаметно, но как бы то ни было, это маленькая жизнь, в которой было множество людей, множество различных историй и приятных воспоминаний, и все это связано с одной небольшой своего рода семьей, семьей влюбленных в гражданский процесс людей, которые в силу своей немногочисленности знают друг друга лично и всегда находят возможность всячески поддержать друг друга, что стало традицией.

Переходя к традиционной части вступления, отмечу, что выпуск журнала открывает работа доктора юридических наук, профессора, представляющего кафедру гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова, Елены Васильевны Кудрявцевой под названием «Методика преподавания гражданского процесса (воспоминания о Михаиле Константиновиче Треушникове)», в которой анализируется методика преподавания названной дисциплины, делается акцент на методике чтения лекций, проведения семинарских занятий, игровых процессов, а также отмечается, что Михаил Константинович уделял большое внимание методике преподавания гражданского процесса.

Продолжает номер статья доктора юридических наук, профессора, заведующей кафедрой гражданского процесса Сибирского федерального университета Татьяны Владимировны Сахновой. В исследовании на тему «О доказывании и доказательствах в цивилистическом процессе (памяти профессора М.К. Треушникова)» указывается, что проблемы судебного доказывания и судебных доказательств стали ядром научных исследований и достижений профессора М.К. Треушникова, продолжившего лучшие традиции отечественного правоведения и сформулировавшего основы современной доказательственной парадигмы в гражданском процессе, которая нашла законодательное отражение в ГПК РФ 2002 г.

В работе под названием «Допустимость доказательств и активность суда в современном процессе доказывания», вышедшей из-под пера доктора юридических наук, профессора, председателя Арбитражного суда Уральского округа Ирины Валентиновны Решетниковой, автор повествует об истории личного общения с М.К. Треушниковым, а также о влиянии его идей на современное гражданское и арбитражное процессуальное право и законодательство.

Продолжает данный раздел статья доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой гражданского и административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия Сергея Васильевича Никитина на тему «Необходимые (обязательные) доказательства в гражданском процессе». В данной работе автором рассматриваются понятие и процессуально-правовое значение необходимых (обязательных) судебных доказательств, анализируется сформулированное М.К. Треушниковым, который был первым в процессуальной доктрине, кто обратил внимание на юридическую обязательность использования определенных средств доказывания при установлении тех или иных юридических фактов, позитивное правило допустимости доказательств.

Следующий труд, представленный в данном разделе, вышел из-под пера еще одного представителя кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова – доктора юридических наук, профессора Владимира Михайловича Шерстюка. Его работа на тему «Методологическое значение категорий диалектики при выявлении и исследовании проблем гражданского и арбитражного процессуального права» посвящена исследованию использования некоторых категорий диалектики как при выявлении, так и при изучении проблем гражданского и арбитражного процессуального права.

Кроме того, в разделе «Проблемы гражданского процесса» представлен труд коллеги из Уральского государственного юридического университета – доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой гражданского процесса Владимира Владимировича Яркова. В его работе под названием «Групповые иски в гражданском процессе: вопросы правоприменения» делается вывод о том, что каждый новый правовой институт вызывает целый ряд дискуссионных вопросов в процессе правоприменения. И поэтому очень важным является обращение к общим положениям ГПК РФ, разработанным под руководством профессора М.К. Треушникова, позволяющим найти оптимальное решение для той или иной проблемы правового регулирования и правоприменения.

Завершает первый раздел статья на тему «Апелляционное производство: история, теория, практика», подготовленная доктором юридических наук, профессором кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова Еленой Александровной Борисовой. В указанном труде обосновывается необходимость закрепления норм об апелляционном производстве по правилам или полной, или неполной

Автор утверждает, что от качества законодательного регулирования порядка рассмотрения дела судом апелляционной инстанции зависит качество судебной защиты гражданских прав.

Автор утверждает, что от качества законодательного регулирования порядка рассмотрения дела судом апелляционной инстанции зависит качество судебной защиты гражданских прав.Продолжает текущий выпуск журнала раздел «Гражданский процесс в комментариях», который открывает труд доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова Валерия Владимировича Молчанова на тему «Противоречие публичному порядку Российской Федерации как основание для отмены решения третейского суда и отказа в выдаче исполнительного листа». В этой статье содержится вывод о том, что функция государственных судов по контролю за третейским разбирательством состоит в том числе в обеспечении соответствия результата третейского разбирательства фундаментальным правовым ценностям, к которым относится законность выносимых третейскими судами решений в части толкования и применения норм права.

Также в данный раздел вошло исследование, подготовленное представителями Воронежского государственного университета – доктором юридических наук, профессором, заведующей кафедрой гражданского права и процесса Еленой Ивановной Носыревой и ее коллегой – кандидатом юридических наук, доцентом Денисом Геннадьевичем Фильченко. В их работе на тему «Обеспечение доказательств в цивилистическом процессе: развитие теории, законодательства и практики» представлен анализ института обеспечения доказательств в цивилистическом процессе с точки зрения развития его правового регулирования, доктрины и практики, а за основу взято учение профессора М.К. Треушникова о доказательствах.

В их работе на тему «Обеспечение доказательств в цивилистическом процессе: развитие теории, законодательства и практики» представлен анализ института обеспечения доказательств в цивилистическом процессе с точки зрения развития его правового регулирования, доктрины и практики, а за основу взято учение профессора М.К. Треушникова о доказательствах.

В разделе «История гражданского процесса» представлен труд коллеги из Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ – доктора юридических наук, профессора Виктора Мартениановича Жуйкова на тему «Судебная реформа в России конца XX – начала XXI веков». В своем исследовании автор анализирует реформирование российского законодательства, регулирующего деятельность судов по рассмотрению находящихся в их производстве гражданских дел, которое началось с наступлением 1990-х гг. и продолжается по сей день.

Также в данный раздел вошла статья, подготовленная представителями казанской школы права – доктором юридических наук, профессором, заместителем декана юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета по научной деятельности Дамиром Хамитовичем Валеевым и младшим научным сотрудником юридического факультета этого же Университета Никитой Николаевичем Маколкиным, под названием «Научные воззрения М. К. Треушникова сквозь призму публикационной активности». Это исследование представляет собой краткий анализ научной деятельности Михаила Константиновича Треушникова, проведенный через призму его публикационной деятельности во всех ее проявлениях. Помимо этого в данной работе осуществлена попытка сбора полной библиографии Михаила Константиновича.

К. Треушникова сквозь призму публикационной активности». Это исследование представляет собой краткий анализ научной деятельности Михаила Константиновича Треушникова, проведенный через призму его публикационной деятельности во всех ее проявлениях. Помимо этого в данной работе осуществлена попытка сбора полной библиографии Михаила Константиновича.

В традиционном разделе «Иностранный гражданский процесс» представлены труды зарубежных коллег-друзей Михаила Константиновича. Открывает данный раздел работа под названием «О роли профессора М.К. Треушникова в развитии школы гражданского процессуального права Республики Беларусь», авторомкоторой выступил кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса и трудового права Белорусского государственного университета Иван Николаевич Колядко. Основная часть этого труда посвящена роли профессора М.К. Треушникова в развитии школы гражданского процессуального права Республики Беларусь, что во многом было реализовано посредством взаимодействия М. К. Треушникова и В.Г. Тихини.

К. Треушникова и В.Г. Тихини.

Продолжает данный раздел труд коллеги из Литвы – доктора наук, профессора кафедры частного права Вильнюсского университета Валентинаса Микеленаса на тему «Стандарт доказывания по гражданскому процессуальному праву Литвы и России: сравнительный анализ». Автор утверждает, что должны существовать общие стандарты для познавательной, логической деятельности, которые существуют независимо от правовой системы, действующей в одном или другом государстве, ибо логика едина.

Также в данном разделе представлена работа еще одного коллеги из Литвы – доктора наук, профессора юридического факультета Вильнюсского университета Витаутаса Некрошюса. В его статье под названием «Ограничения ius novorum в гражданском процессе Литвы» рассматривается относительно новый институт гражданского судопроизводства Литвы – законодательные ограничения на несвоевременное представление доказательств в судах как первой, так и апелляционной инстанции.

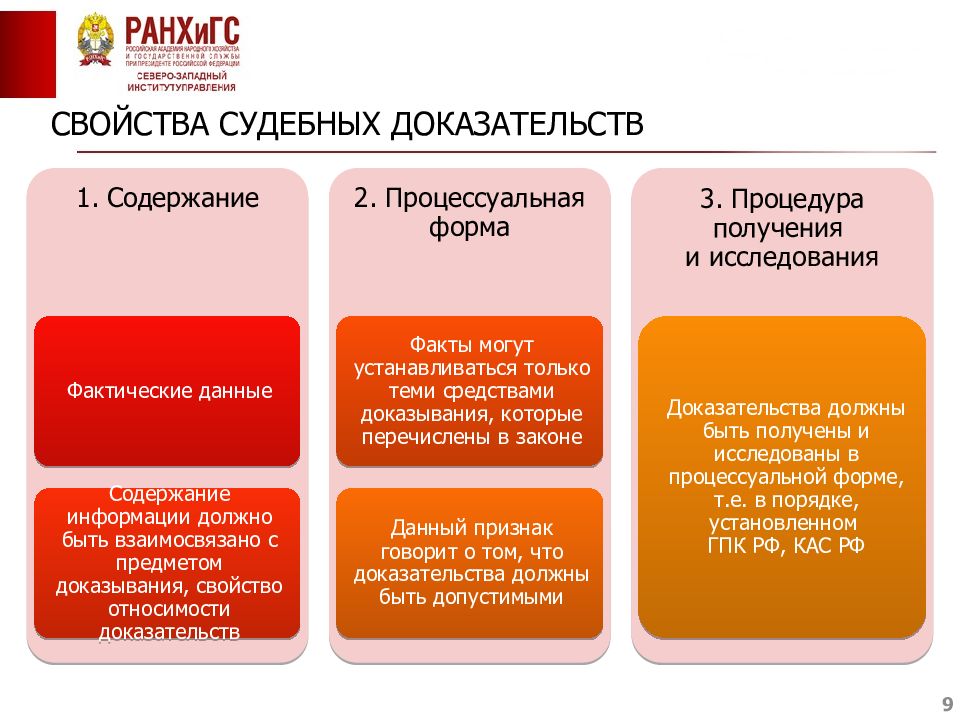

Следующим в данном выпуске журнала выступает раздел «Будущее гражданского процесса», в котором опубликована работа, посвященная предстоящим трансформациям цивилистического процесса, на тему «О сущности доказательств в контексте использования новых цифровых технологий в цивилистической процессуальной деятельности», вышедшая из-под пера доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой арбитражного процесса Саратовской государственной юридической академии Сергея Федоровича Афанасьева. В данном труде раскрывается постепенное изменение теоретико-практических точек зрения по поводу сути судебного доказательства: от простого указания на то, что под ним следует понимать факт, убеждающий орган правосудия в правоте стороны правового казуса, до аргументации – доказательство представляет собой диалектическое триединство содержания, формы и процессуального способа получения и исследования юридически значимой информации.

В данном труде раскрывается постепенное изменение теоретико-практических точек зрения по поводу сути судебного доказательства: от простого указания на то, что под ним следует понимать факт, убеждающий орган правосудия в правоте стороны правового казуса, до аргументации – доказательство представляет собой диалектическое триединство содержания, формы и процессуального способа получения и исследования юридически значимой информации.

Традиционный раздел «Судебная власть и практика» открывает работа доктора юридических наук, профессора, заведующей кафедрой гражданского и арбитражного процесса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Лидии Александровны Тереховой под названием «Заключения сведущих лиц». В статье внимание фокусируется на фигуре специалиста, его консультациях и ответах на запросы судов. Отмечается отсутствие унификации норм об участии специалиста в ГПК РФ и АПК РФ. Обосновывается эффективность обращения за консультацией к специалисту – это более быстрый и менее затратный способ получения специальных знаний, необходимых для рассмотрения дела.

В этом же разделе представлено исследование на тему «Судебное познание и доказывание по делам особого производства», подготовленное кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского процесса МГУ им. М.В. Ломоносова Всеволодом Владимировичем Аргуновым. В статье анализируются общая теория судебного познания и доказывания, ее возможности и реализация при рассмотрении и разрешении дел особого производства в гражданском, арбитражном процессах, административном судопроизводстве.

Кроме того, в данный раздел вошла статья кандидата юридических наук, доцента, проректора Уральского федерального университета Сергея Анатольевича Курочкина на тему «Эффективность доказывания в гражданском процессе: общетеоретические и методологические аспекты». Автором делается вывод о том, что изучение эффективности доказывания позволяет рационально выбирать наиболее действенную и экономичную альтернативу построения процессуального механизма доказывания.

Завершает выпуск традиционный раздел Personalia, в котором отмечаются памятные события и даты, в этот раз это:

– 180 лет со дня рождения доктора права Кронида Ивановича Малышева;

– 95 лет со дня рождения доктора юридических наук Владимира Михайловича Семенова;

– 85 лет со дня рождения доктора юридических наук Ягфара Фасхетдиновича Фархтдинова;

– 85-летний юбилей доктора юридических наук Людмилы Антоновны Ванеевой;

– 70-летний юбилей доктора юридических наук Александра Геннадьевича Лисицына-Светланова;

– 55-летний юбилей доктора юридических наук Елены Александровны Борисовой.

В завершении номера редакция журнала «Вестник гражданского процесса» с прискорбием сообщает, что 8 октября 2021 г. на 73-м году жизни скончался доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права, главный редактор журнала «Вестник Саратовской государственной юридической академии», почетный работник высшего профессионального образования РФ, Заслуженный юрист РФ, действительный член Российской академии естественных наук и автор нашего журнала Иван Николаевич Сенякин.

Доказательства в гражданском процессе

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу в гражданском процессе являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Тема настоящей публикации — доказательства в гражданском процессе. В ходе судебного разбирательства стороны по делу, утверждая о наличии либо отсутствии каких-либо фактов или обстоятельств, ссылаются на доказательства своих утверждений. При этом истец представляет суду доказательства, обосновывающие фактические основания иска, а ответчик – доказательства, обосновывающие возражения относительно иска. Что же такое доказательства в гражданском процессе?

В ходе судебного разбирательства стороны по делу, утверждая о наличии либо отсутствии каких-либо фактов или обстоятельств, ссылаются на доказательства своих утверждений. При этом истец представляет суду доказательства, обосновывающие фактические основания иска, а ответчик – доказательства, обосновывающие возражения относительно иска. Что же такое доказательства в гражданском процессе?

Понятие доказательств

Согласно ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу в гражданском процессе являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Другими словами, доказательство – это информация, пригодная для доказывания по гражданскому делу.

Источники доказательств

Объяснения сторон Эта информация может быть получена из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. Наиболее распространенными доказательствами в гражданском процессе являются объяснения сторон и третьих лиц. Объяснения — это устные пояснения участвующих в деле лиц по поводу обстоятельств дела. Кроме того, в объяснениях данные лица излагают свои позиции по делу.

Наиболее распространенными доказательствами в гражданском процессе являются объяснения сторон и третьих лиц. Объяснения — это устные пояснения участвующих в деле лиц по поводу обстоятельств дела. Кроме того, в объяснениях данные лица излагают свои позиции по делу.

Показания свидетеля. Еще одним видом доказательств в гражданском процессе являются показания свидетелей. Свидетелем по делу является лицо, которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Данные сведения, сообщенные свидетелем на допросе в суде, называются показаниями свидетеля. Лица, которые ходатайствуют о вызове свидетеля, обязаны указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, может подтвердить данный свидетель, а также сообщить суду сведения его имени, отчестве, фамилии и месте жительства.

Свидетель обязан явиться в суд в назначенное время и дать правдивые показания. Однако, если свидетель ввиду болезни, старости или других уважительных причин не может явиться по вызову суда, он может быть допрошен в месте своего пребывания.

Перед допросом свидетель предупреждается о том, что за дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, он будет нести ответственность, предусмотренную Уголовным кодеком Российской Федерации (ст. 307 и 308).

Как представляется, данное положение требует некоторых пояснений. Статья 51 Конституции Российской Федерации гласит: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания». В связи с данным конституционном положением в ч. 4 ст. 69 ГПК РФ предусматривает, что от свидетельских показаний в суде вправе отказаться следующие лица:

- гражданин против себя самого;

- супруг против супруга;

- дети, в том числе усыновленные, против родителей;

- усыновители против детей, в том числе усыновленных;

- братья, сестры друг против друга;

- дедушка, бабушка против внуков;

- внуки против дедушки, бабушки;

- депутаты законодательных органов – в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномочий;

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей.

Кроме того, в части 3 данной статьи говорится о том, что не подлежат допросу в качестве свидетелей следующие категории граждан:

- представители по гражданскому делу — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя;

- защитники по уголовному делу или делу об административном правонарушении — об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей защитника;

- медиаторы – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей медиатора;

- судьи, присяжные заседатели, народные или арбитражные заседатели – о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения или приговора;

- священнослужители религиозных организаций – об обстоятельствах, которые им стали известны из исповеди. Однако здесь речь идет не обо всех священнослужителях, а только тех, которые осуществляют свою деятельность в религиозных организациях, прошедших государственную регистрацию.

Если говорить об уголовной ответственности свидетеля за дачу ложных показаний или отказ от дачи показаний, необходимо обратить внимание на следующие моменты. Показания свидетеля расцениваются как ложные, если в них сообщаются вымышленные сведения, искажаются или скрываются (умалчиваются) действительные, известные ему факты. При этом ложность показаний должна быть заведомой. Заведомая ложь означает умышленное сокрытие фактов, имевших место в действительности, и (или), наоборот, сообщение суду сведений о несуществующих фактах. Заведомость, как сознательное искажение истины, следует отличать от искажения истины свидетелем вследствие ошибки, заблуждения или недостаточной компетентности.

Таким образом, основание для привлечения к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ будет иметь место только при наличии умысла на дачу ложных показаний. И, наконец, необходимо обратить внимание на Примечание к статье 307 Уголовного кодекса РФ. В данном Примечании законодатель определил, что свидетель освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно в ходе судебного разбирательства до вынесения решения суда заявил о ложности данных им показаний.

К сожалению, практика свидетельствует о том, что предупреждая свидетеля об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, суд не разъясняет этого положения уголовного закона. Поэтому возникает следующая опасность. Не зная, что при определенных условиях закон освобождает лицо, давшее ложные показания, от уголовной ответственности, свидетель, по каким-то причинам сообщивший суду не соответствующие действительности сведения, под страхом уголовной ответственности не согласится признаться в этом.

Письменные доказательства. Еще одним видом доказательств в гражданском процессе являются письменные доказательства. К таковым ст. 71 ГПК РФ относит: дела, акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы. К ним также относятся приговоры и решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам процессуальных действий (например, схемы, карты, планы, чертежи, фототаблицы и т. д.) Любые из перечисленных документов или материалов должны соответствовать двум требованиям:

д.) Любые из перечисленных документов или материалов должны соответствовать двум требованиям:

- Они должны иметь значение для рассмотрения и разрешения дела.

- Должны быть выполнены в форме цифровой или графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа.

Вещественные доказательства. Ст. 73 ГПК РФ наряду с письменными доказательствами называет вещественные доказательства. Вещественными доказательствами в гражданском процессе являются предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения, или по иным признакам, могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела.

Аудио- и видеозаписи. Если в качестве доказательств суду в гражданском процессе предстоит исследовать аудио- или видеозаписи, лицо, представляющее аудио- или видеозапись на электронном или ином носителе либо заявившее перед судом ходатайство об их истребовании, должно указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись эти записи.

Заключение судебной экспертизы. Когда в процессе рассмотрения дела возникают вопросы, требующие специальных познаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла, суд назначает экспертизу. Заключение судебной экспертизы – это еще один вид доказательств в гражданском процессе.

Таким образом, в данной публикации даны краткие характеристики доказательствам в гражданском процессе. Все они являются средствами судебного доказывания, о котором речь пойдет в следующей статье.

Если информация, размещенная на сайте, оказалась вам полезна, не пропускайте новые публикации — подпишитесь на наши страницы:

А если информация, размещенная на нашем сайте оказалась вам полезна, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях.

Информационное письмо о фактах нарушения судьями требований Инструкции по судебному делопроизводству

Информационное письмо о фактах нарушения судьями требований Инструкции по судебному делопроизводству

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о фактах нарушения судьями требований Инструкции по

судебному делопроизводству в районном суде, выявленных

ККС Владимирской области по результатам проверки жалобы

Судья при исполнении своих полномочий должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности (статья 3 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»).

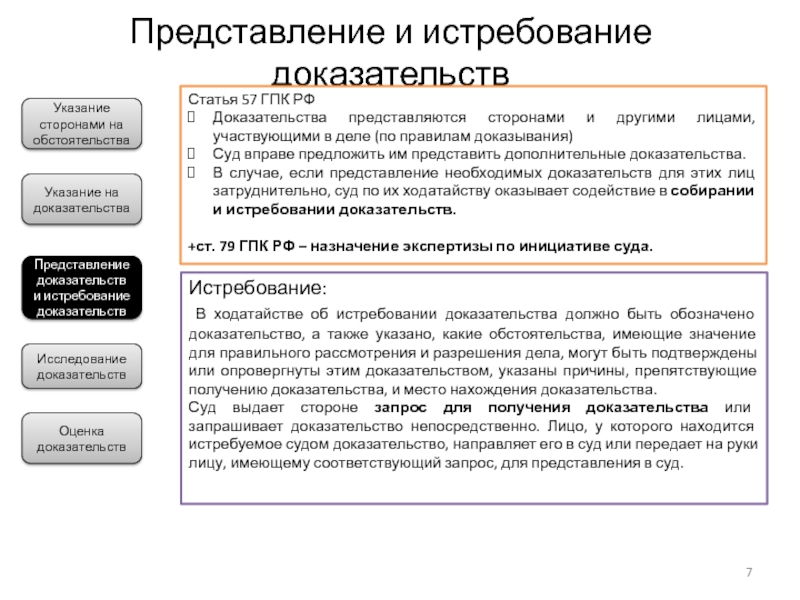

Действующий гражданский процессуальный закон исключает возможность суда самостоятельно собирать доказательственный материал, эта обязанность возложена исключительно на спорящие стороны (ст. 57 ГПК РФ). Содержание принципа состязательности предусматривает, что в гражданском судопроизводстве стороны противопоставлены друг другу в соответствии со своими интересами и разбирательство дела происходит в форме спора между сторонами, а поскольку принцип состязательности предполагает отказ от активной роли суда при производстве дел, то все действия по собиранию и представлению доказательств возложены на стороны.

Однако не всегда процессуальная деятельность судей позволяет исключить сомнения в нарушении указанного принципа состязательности.

Квалификационной коллегией была проведена самостоятельная проверка жалобы, поступившей в ККС от гражданина о том, что федеральным судьей П. при рассмотрении гражданского дела было допущено нарушение принципа состязательности сторон, так как судья самостоятельно, в отсутствие ходатайства со стороны ответчиков, собирала и формировала доказательства по делу, к которому приобщены документы, не содержащие дату поступления и регистрационный номер. Заявитель жалобы помимо прочего ссылалась на то, что в предварительном судебном заседании судья объявила о ранее поступивших (т.е. до судебного заседания) возражениях на иск от стороны ответчика и приложенных к возражениям документов. Однако поскольку ни один из документов не имел входящего номера суда, заявитель жалобы посчитала данное обстоятельство свидетельством того, что судья получила эти документы из рук ответчика при личной встрече и фактически заменила сторону ответчика, самостоятельно формируя доказательственную базу, что несовместимо со статусом судьи, так как указывает на злоупотребление судебной властью.

Заявитель жалобы помимо прочего ссылалась на то, что в предварительном судебном заседании судья объявила о ранее поступивших (т.е. до судебного заседания) возражениях на иск от стороны ответчика и приложенных к возражениям документов. Однако поскольку ни один из документов не имел входящего номера суда, заявитель жалобы посчитала данное обстоятельство свидетельством того, что судья получила эти документы из рук ответчика при личной встрече и фактически заменила сторону ответчика, самостоятельно формируя доказательственную базу, что несовместимо со статусом судьи, так как указывает на злоупотребление судебной властью.

По результатам проверки этих и иных доводов жалобы, квалификационная коллегия принята решение, в котором отметила, что нормы гражданского процессуального законодательства допускают такую возможность, что доказательства могут попадать в материалы дела не только по определению суда в связи с удовлетворением ходатайства стороны о приобщении или истребовании определенного доказательства, но и иным путем. Однако не всякий путь проникновения доказательств в материалы гражданского дела является заведомо незаконным, поскольку ответчик, представляя свои возражения против иска, во избежание голословности, вправе подкреплять их необходимыми доказательствами. В соответствии с п.3 ч.2 ст. 149 ГПК РФ ответчик вправе передать истцу и судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска. Формы и способы такой передачи в ГПК РФ не конкретизированы, однако системный анализ процессуальных норм свидетельствует о том, что происходить это может, в том числе, и вне судебного заседания.

Однако не всякий путь проникновения доказательств в материалы гражданского дела является заведомо незаконным, поскольку ответчик, представляя свои возражения против иска, во избежание голословности, вправе подкреплять их необходимыми доказательствами. В соответствии с п.3 ч.2 ст. 149 ГПК РФ ответчик вправе передать истцу и судье доказательства, обосновывающие возражения относительно иска. Формы и способы такой передачи в ГПК РФ не конкретизированы, однако системный анализ процессуальных норм свидетельствует о том, что происходить это может, в том числе, и вне судебного заседания.

В соответствии с ч.2 ст. 152 ГПК РФ в предварительном судебном заседании стороны тоже не лишены права представлять доказательства, поскольку основной целью предварительного судебного заседания является определение достаточности представленных доказательств по делу (ст. 152 ч.1 ГПК РФ).

Таким образом, учитывая, что процессуальным законодательством не исключена возможность представления доказательств вне процессуального порядка, квалификационная коллегия пришла к выводу о том, что при получении судьей П. документальных доказательств до предварительного судебного заседания и не процессуальным путем вместе с возражениями на иск, судьей было выбрано правильное поведение, включающее последующее обсуждение со сторонами в предварительном судебном заседании вопроса о приобщении их, так как иное означало бы лишение ответчика права обосновать свои возражения против иска. По результатам публичного обсуждения вопроса о необходимости приобщения этих доказательств к материалам дела, судьей было принято протокольное определение о приобщении, а точнее, о сохранении их в материалах дела, как приобщенных к письменным возражениям на иск.

документальных доказательств до предварительного судебного заседания и не процессуальным путем вместе с возражениями на иск, судьей было выбрано правильное поведение, включающее последующее обсуждение со сторонами в предварительном судебном заседании вопроса о приобщении их, так как иное означало бы лишение ответчика права обосновать свои возражения против иска. По результатам публичного обсуждения вопроса о необходимости приобщения этих доказательств к материалам дела, судьей было принято протокольное определение о приобщении, а точнее, о сохранении их в материалах дела, как приобщенных к письменным возражениям на иск.

Вместе с тем, ККС Владимирской области вынуждена была в принятом по результатам проверки жалобы решении указать на несогласие с письменными пояснениями судьи в той части, что факт поступления возражений ответчика с приложенными документами подтверждался штампом суда, с указанием входящего номера на первом листе возражений, а также записью о поступлении этих документов в журнале учета входящей корреспонденции.

По мнению квалификационной коллегии, судья не обеспечила достаточные гарантии, позволяющие исключить сомнения в нарушении судом принципа состязательности, так как поступившие не процессуальным путем письменные возражения стороны ответчика (со штампом о регистрации) не содержат ссылки на наличие приложения, в том числе, с количественным и конкретизированным указанием приложенных документов.

Журнал учета входящей корреспонденции, на запись в котором ссылалась судья, является лишь журналом входящей корреспонденции и отражает только начальную стадию приема дел и заявлений.

Между тем, в соответствии с пунктом 2.9 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. N 36, принятые судьей на личном приеме исковые заявления и другие материалы должны не позднее следующего рабочего дня сдаваться в отдел делопроизводства для учета в журнале входящей корреспонденции, а после регистрации с присвоением соответствующего регистрационного номера и даты поступления, подлежат возвращению судье для рассмотрения.

Таким образом, приобщенные к материалам дела документы, которые не были поименованы в качестве приложения к письменным возражениям на иск, после их учета отделом делопроизводства в журнале входящей корреспонденции должны были быть возвращены судье с присвоенными им регистрационными номерами и датой поступления (к заявлениям, поданным через отдел делопроизводства районного суда, применяются правила этого же пункта Инструкции).

По результатам комиссионной проверки с учетом того, что принятое судьей по делу судебное решение не было отменено судами кассационной и надзорной инстанции по основаниям нарушения установленных процессуальным законом правил доказывания, а также с учетом безосновательности остальных доводов жалобы в отношении судьи и отсутствия в ее действиях достаточных признаков состава дисциплинарного проступка, влекущего меры дисциплинарного реагирования, квалификационной коллегией было принято 16.03.2011 решение — ограничиться обсуждением с указанием судье на недопустимость впредь подобных нарушений Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, поскольку это может повлечь возникновение сомнений у сторон в надлежащем соблюдении судом принципа состязательности гражданского судопроизводства.

Квалификационная коллегия обращает пристальное внимание на необходимость соблюдения судьями принципов гражданского судопроизводства, поскольку это является гарантом справедливого правосудия. Без соблюдения состязательности процесса, построенного на правовой активности сторон и являющегося по своей природе демократичным, невозможно правильное состязание и немыслимо надлежащее отправление правосудия по гражданским делам.

Основной чертой правосудия является его осуществление в точном соответствии с законом. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде является основным нормативно-методическим документом, определяющим и устанавливающим единую систему организации и порядка ведения судебного делопроизводства в районных судах Российской Федерации, а также предусматривающим единые требования к учету и ведению документооборота районного суда, которая подлежит обязательному соблюдению.

Игнорирование судьей требований Инструкции ведет не только к нарушению судебного делопроизводства, являющегося специфической деятельностью по обеспечению правосудия, но и создает предпосылки расценивать такие действия судьи как злонамеренные и подрывающие авторитет судебной власти.

Председатель квалификационной

коллегии судей Владимирской области С.Н.Саликова

Косвенные доказательства в гражданском процессе

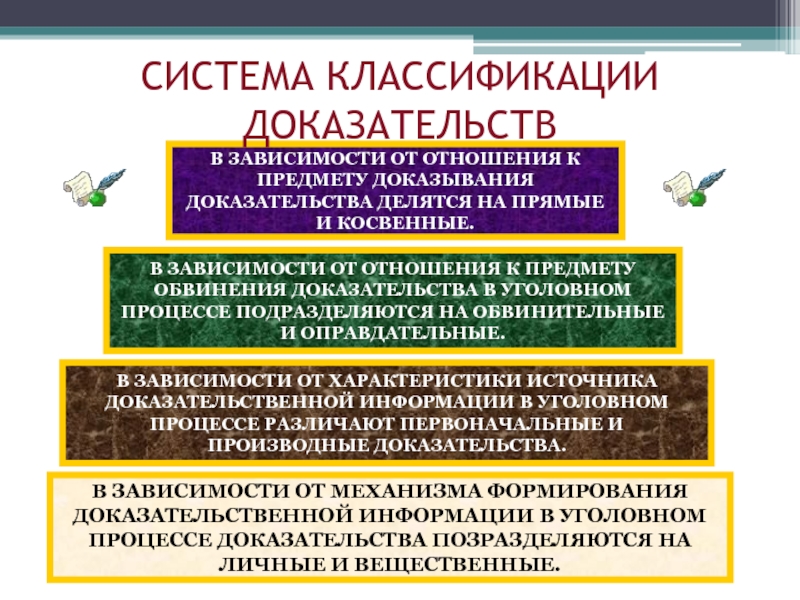

В советское время было выдвинуто 2 теории косвенных доказательств, условно их можно назвать теория фактов и теория связей. Согласно первой косвенные доказательства – это доказательства, имеющие многозначную связь с доказываемым фактом. Прямые доказательства, напротив, имеют однозначную связь с главным фактом[2]. Согласно второй косвенные доказательства – это доказательства, содержащие сведения о факте, который позволяет через умозаключение прийти к главному (искомому) факту. Соответственно, прямые доказательства содержат сведения о главном факте.

Содержание косвенных доказательств имеет с доказываемым фактом многозначную связь (предполагают, как минимум два одинаково вероятных вывода о наличии или отсутствии факта). Они используются для установления промежуточных фактов, из совокупности которых можно сделать заключение об истинности или ложности главного факта (фактов), доказывание которого является конечной целью.

Они используются для установления промежуточных фактов, из совокупности которых можно сделать заключение об истинности или ложности главного факта (фактов), доказывание которого является конечной целью.

Например, квитанция о банковском переводе не является основанием для однозначного вывода о наличии между гражданами договора займа. Перевод денежных средств мог быть произведен во исполнение договора или вызван иными обстоятельствами. В связи с этим необходимо отметить, что одного косвенного доказательства недостаточно для установления искомого факта.

В научной литературе предлагаются следующие правила использования косвенных доказательств[3].

1. Чтобы на их основании сделать правильный вывод, нужно иметь несколько косвенных доказательств.

2. Каждое из имеющихся косвенных доказательств должно быть признанно достоверным.

3. Косвенные доказательства должны образовывать логически связанную, последовательную систему, опираясь на которую можно сделать только один вывод.

Вывод о необходимости именно совокупности косвенных доказательств можно встретить и в судебной практике, суды при этом подчеркивают, что совокупность должна быть непротиворечивой [4].

В некоторых судебных актах в обоснование позиции приводятся так называемые «выработанные правила использования косвенных доказательств [5]», звучат они так: «косвенные доказательства используются только в совокупности, достоверность каждого косвенного доказательства не вызывает сомнений, при этом косвенные доказательства подтверждают и дополняют друг друга, в совокупности эти доказательства выявляют однозначную связь с доказываемым фактом» [6].

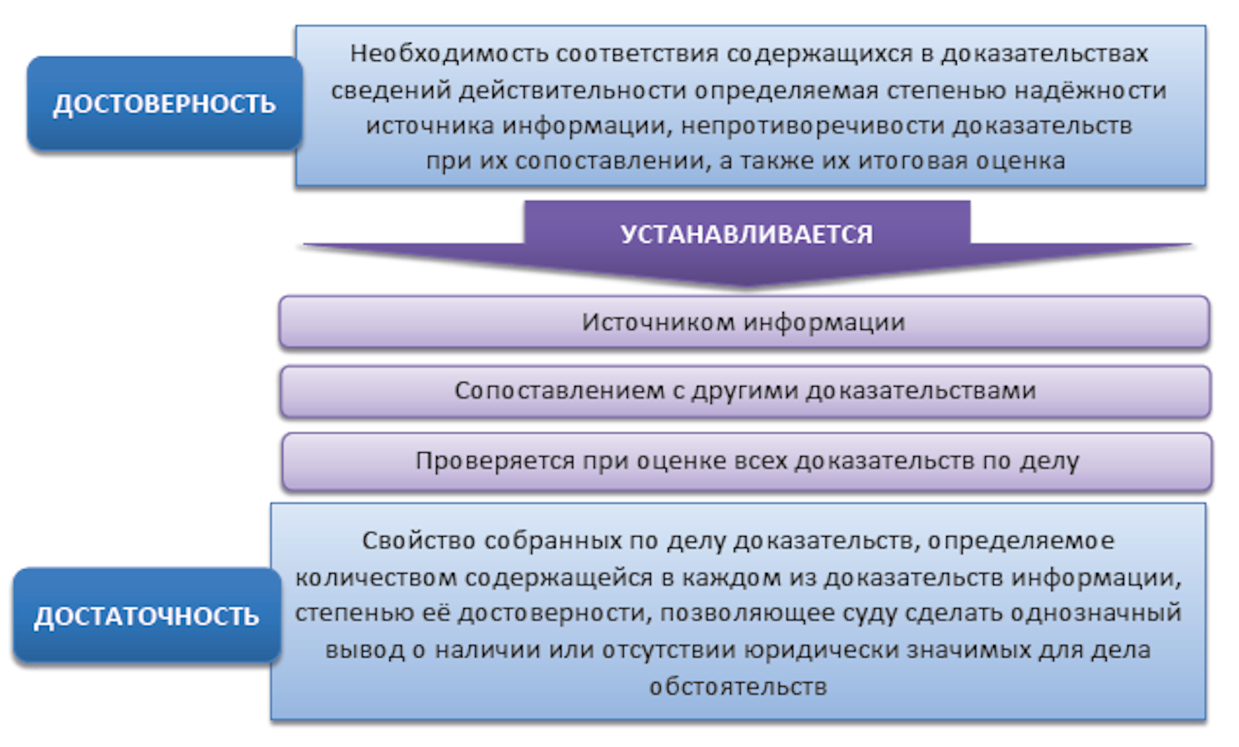

В процессуальном законодательстве указано, что суды оценивают достоверность каждого доказательства, взаимную связь и достаточность совокупности доказательства (ч. 3 ст. 67 ГПК РФ).

Формы использования косвенных доказательств

Можно выделить две основные формы использования:

1. Открытое использование – в этом случае суд употребляет само понятие «косвенные доказательства». Однако данная форма встречается довольно редко, в этом случае можно привести пример акта высшего судебного органа – постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 № 1332/14, в котором ВАС использовал указанный термин применительно к признанию за косвенным доказательством возможности доказать факт, если оно не опровергнуто прямым.

Однако данная форма встречается довольно редко, в этом случае можно привести пример акта высшего судебного органа – постановление Президиума ВАС РФ от 24.06.2014 № 1332/14, в котором ВАС использовал указанный термин применительно к признанию за косвенным доказательством возможности доказать факт, если оно не опровергнуто прямым.

2. «Молчаливое». В данном случае термин косвенное доказательство не используется.

Помимо судебных форм, можно выделить теоретические подходы к данному вопросу:

1. использование косвенных доказательств как самостоятельного средства,

2. использование как средства усиления (ослабления) прямых, формируя систему, позволяющую достоверно сделать вывод,

3. как средства направления исследования дела для суда [7].

Установление искомых фактов исключительно на основе косвенных доказательств бывает затруднительным как для арбитражных судов, так и для судов общей юрисдикции. В качестве конкретного примера стоит сказать о деле о взыскании убытков с директора Кировского завода, в котором истцы не смогли предоставить прямых доказательств своей позиции, дело 2 раза было направленно на новое рассмотрение, так как очень трудно было определить, достаточно ли предоставленных косвенных доказательств.

Одной из основных проблем установления фактов с помощью доказательств, в том числе косвенных, является отсутствие критериев, позволяющих определить достаточность доказательств. Нет ответа и на другой вопрос: возможно ли вынести решение на основе лишь косвенных доказательств? Исходя из судебной практики, на мой взгляд, это возможно по некоторым категориям дел, самый очевидный пример – это дела особого производства, в первую очередь, дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (гл. 28 ГПК РФ, гл. 27 АПК РФ). Особенность таких дел в том, что заинтересованные лица не могут представить прямые доказательства факта, именно поэтому они и вынуждены прибегнуть к судебному установлению фактов.

В качестве конкретного примера можно привести дело об установлении факта родственных отношений (дело рассматривалось в исковом порядке, так как истец также просила признать право собственности на земельный участок и денежную выплату в порядке наследования).

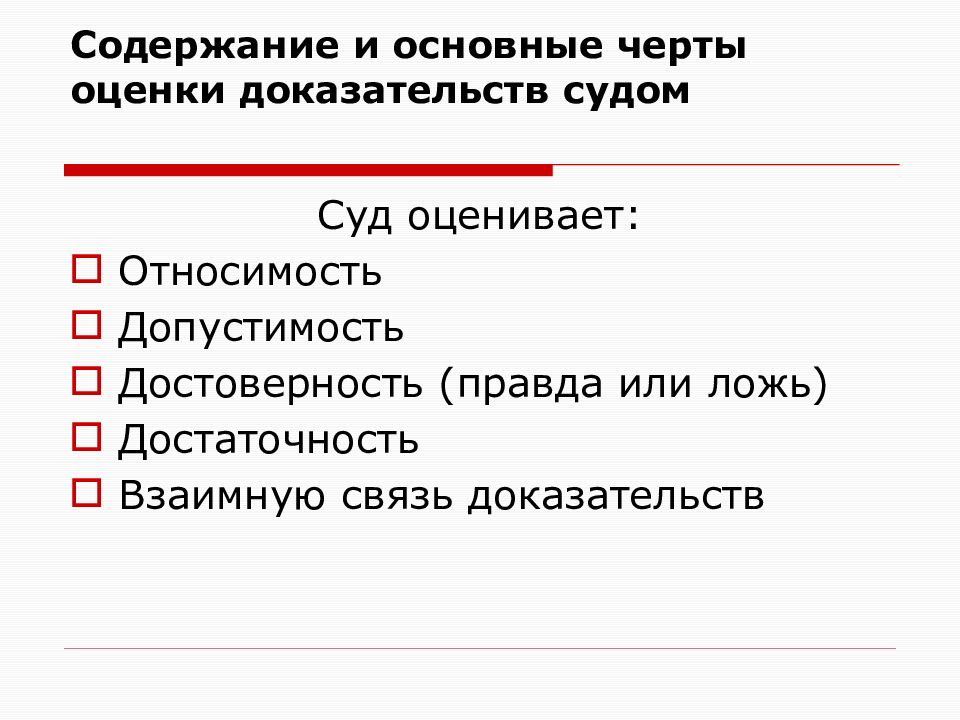

Оценка доказательств:

Наиболее распространенной точкой зрения является определение оценки через мыслительную деятельность.

Можно говорить об оценке доказательств:

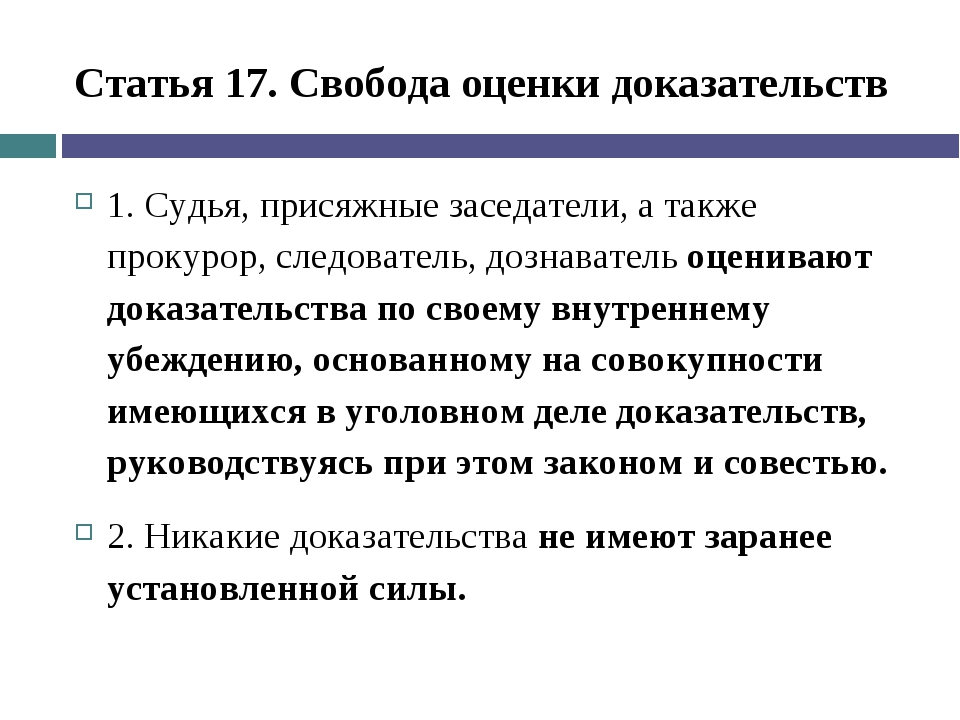

1. Судом, по своему внутреннему убеждению – свободная оценка. В данном случае отсутствует заранее установленная сила и количество необходимых доказательств. Достоверность и достаточность доказательств суд определяет на основе своего внутреннего убеждения [8].

2. Законодателем – формальная оценка (заранее учтенная). В данном случае устанавливается, какие доказательства обязательно необходимы для принятия решения, их сила, необходимое количество.

Множество доказательств, которое является необходимым, называют полным доказательством.

Подводя итог вышесказанному, косвенными можно назвать такие доказательства, которые образуют с устанавливаемым фактом многозначную связь, предполагающую возможность сделать два и более одинаково вероятных вывода.

Косвенные доказательства должны обладать следующими свойствами: непротиворечивость; достаточность; достоверность; допустимость.

Попытки выделить универсальные правила использования косвенных доказательств, на мой взгляд, не могут быть удачными, так как, решая вопрос об их применении, суд должен исходить из материалов конкретного дела, учитывая его особенности.

Делая заключение об относимости косвенных доказательств, следует учитывать, что доказательственный факт и главный факт могут быть связаны не только причинной связью, но, к примеру, как условие с обусловленным.

При решении вопроса о достаточности косвенных доказательств правоприменителю следует учитывать, что косвенные доказательства по своей особенности являются в меньшей степени убедительными и часто оставляющими альтернативные варианты их толкования. По этой причине суд может сделать вывод о достаточности косвенных доказательств, если вывод, сделанный на основе этих доказательств, является более убедительным, чем иные выводы, которые могут быть сделаны на основе этих доказательств. При этом сам вывод должен отвечать критерию разумности.

Также необходимо учитывать ещё одно важное правило оценки косвенных доказательств: факты, полученные из одного источника, обладают равной юридической силой.

[1] ч. 1 ст. 46 «Конституции Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12. 12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 1996. — № 25. – Ст. 2954.

12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 1996. — № 25. – Ст. 2954.

[2] Курылев С.В. Избранные труды, «Основы теории доказывания в советском правосудии» – Минск: Промышленно-торговое право, 2012. C. 418.

[3] Лукьянова И.Н. Доказательства в арбитражном процессе: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2003. С. 45.

[5] Смольников Д. И. Косвенные доказательства в гражданском судопроизводстве России: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2015. С. 72.

[6] Треушников, М.К. Судебные доказательства. глава 4, параграф 6, стр. 113. М., Городец, 2016.

[7] Осипов, Ю.К. Косвенные доказательства в советском гражданском процессе: дисс. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1954. С. 173.

[8] Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: дисс. … докт. юрид. наук.– М., 2011. С. 313, 314.

Относимость и допустимость доказательств по ГПК РФ.

Оценка доказательств в гражданском процессе 🚩⭐

Оценка доказательств в гражданском процессе 🚩⭐Относимость и допустимость являются обязательными признаками доказательств.

Доказательства должны быть взаимосвязаны с предметом доказывания. Как сведения, они должны устанавливать или опровергать наличие обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела. Поэтому суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Данный признак доказательств согласно статьи 59 ГПК соответствует относимости доказательств.

Следовательно, под относимостью доказательств понимается наличие объективной связи между содержанием судебных доказательств (сведениями, содержащимися в средствах доказывания) и фактами объективной реальности, подлежащими установлению по конкретному делу и являющимися объектом судебного познания.

Для определения, относимым ли является доказательство, следует сначала определить, имеют ли значение для дела факты, для установления которых предлагается доказательство, а затем — может ли доказательство подтвердить или опровергнуть относимый к делу факт. При положительном ответе доказательство может считаться относимым.

При положительном ответе доказательство может считаться относимым.

В целом Относимость доказательств характеризует их сущность. Не относящиеся к делу доказательства одновременно являются недопустимыми.

Допустимость доказательств характеризует форму доказательств и в соответствии со статьей 60 ГПК означает, что обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены средствами Доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

В отличие от относимости доказательств, определяемой качеством содержания этих доказательств, допустимость связана с процессуальной формой средств доказывания. Допустимость доказательств может носить общий и специальный характер.

Общий характер допустимости означает, что по всем делам, независимо от их категории, должно соблюдаться требование о получении информации из определенных законом средств доказывания с соблюдением порядка собирания, представления и исследования доказательств. Нарушение этих требований приводит к недопустимости доказательств.

Специальный характер допустимости — это правила, предписывающие использование определенных доказательств для установления обстоятельств дела или запрещающие использование определенных доказательств. Например, по гражданским делам, связанным с воспитанием детей, обязательным является заслушивание органа опеки и попечительства.

Оценка доказательств является четвертой стадией судебного доказывания и представляет собой неотъемлемую часть судебного процесса. Оценка доказательств включает проверку судом их относимости и допустимости, доброкачественности средств доказывания, установление истинности содержащихся в них данных.

Правила оценки доказательств регулируются статьей 67 ГПК. Оценкой доказательств занимается суд. Однако помимо суда лица, участвующие в деле, также исследуют собранные, а затем исследованные доказательства по делу. Доказательства оцениваются судом с момента подготовки дела и до вынесения решения. В связи с этим оценка доказательств может быть окончательной и промежуточной, совершаемой судом или лицами, участвующими в деле, их представителями. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Объективное исследование доказательств — это отсутствие заинтересованности суда в разрешаемом деле, предвзятости и предубеждения при оценке доказательств. Всесторонность при исследовании доказательств означает принятие во внимание доводов всех участвующих в деле лиц. Полное исследование доказательств означает, что судом получены и исследованы доказательства в объеме, достаточном для вывода о наличии или отсутствии того или иного искомого факта, и оценена вся совокупность имеющихся в деле доказательств.

Никакое доказательство не может иметь для суда заранее установленной силы. Это означает, что доказательства должны оцениваться только по их свойствам, сила доказательств определяется судом в процессе исследования, а не законом и что никакие органы и должностные лица не вправе давать суду указания о доказательственной силе и значении того или иного доказательства.

Результаты оценки доказательств отражаются в судебном решении, в котором приводятся мотивы, по которым одни доказательства приняты в обоснование выводов суда, другие отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.

Особые требования предъявляются к оценке документов или иных письменных доказательств. При их исследовании суд обязан убедиться, что они исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, и содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств.

При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд обязан проверить, не произошло ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа.

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа и представленные каждой из спорящих сторон копии нетождественны между собой.

Доверьте решение своих проблем профессионалам!

Более подробную информацию можно получить в разделах сайта:

Доказательства в гражданском процессе: понятие, виды

Предмет доказывания. На кого возлагается бремя доказывания

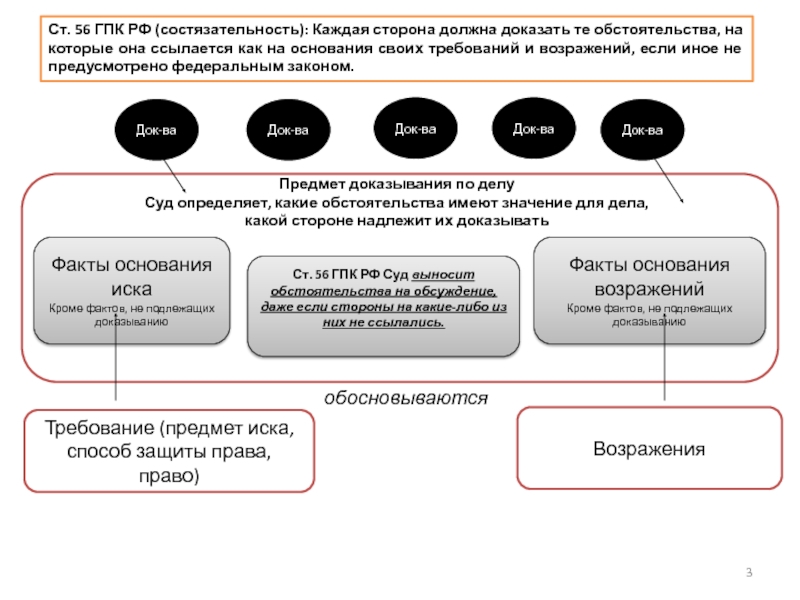

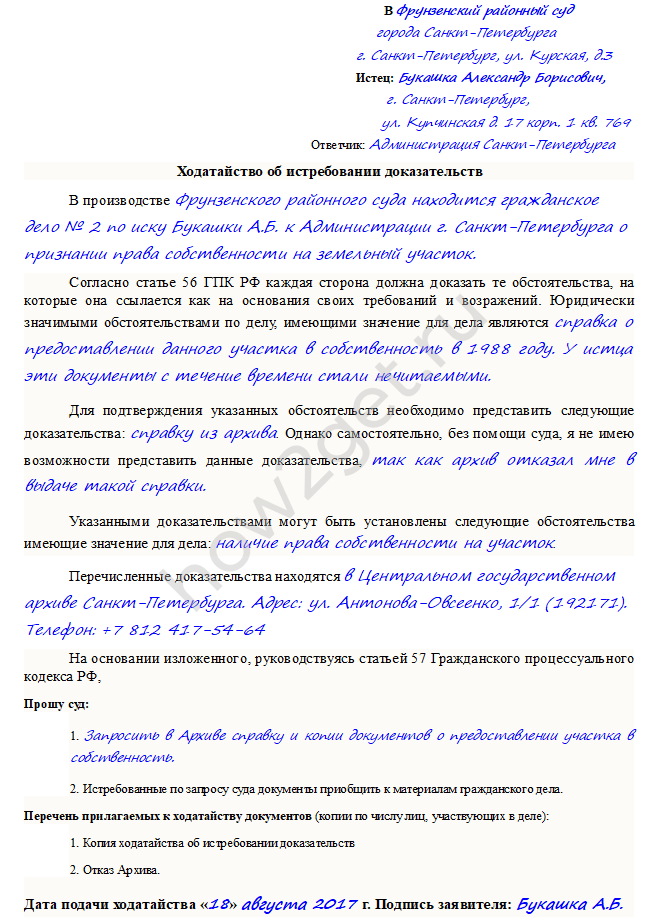

Готовя исковое заявление к подаче в суд, истец, согласно пункту 5 части 2 статьи 131 ГПК РФ, должен указать в нем факты и обстоятельства, которыми обосновываются заявленные им требования. Также ему необходимо приложить доказательства, подтверждающие их наличие.

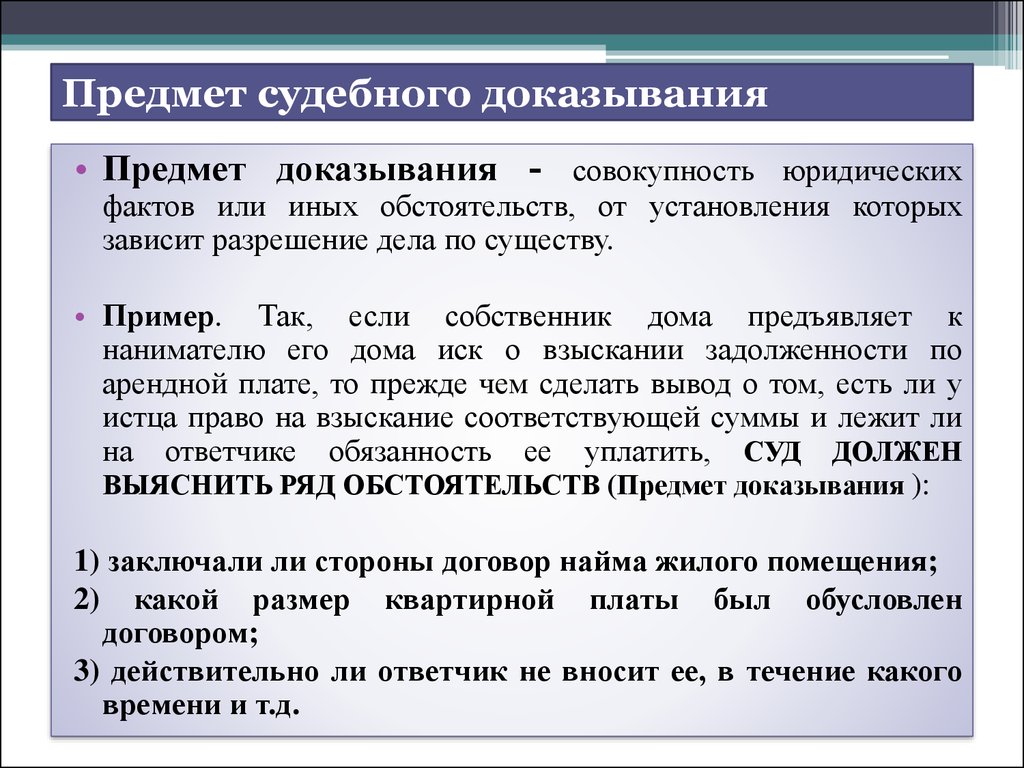

Важно! Предмет доказывания в гражданском процессе — это совокупность обстоятельств, которые сторонам надлежит подтвердить в суде, чтобы донести и подтвердить свою позицию по делу. Истцу они нужны в целях обоснования иска, ответчику — для защиты от предъявленных требований.

При доказывании в гражданском процессе главное понять следующее:

- Истец при подготовке иска и ответчик при оформлении возражений против заявленных требований лишь примерно очерчивают круг обстоятельств, которые им предстоит доказать в судебном заседании.

Задача же полного и всестороннего исследования важных для конкретного дела моментов ввиду требований пунктов 5 и 7 постановления Пленума ВС РФ «О подготовке…» от 24.06.2008 № 11 возлагается на суд. Только он, согласно части 2 статьи 56 ГПК РФ, определяет, какие обстоятельства имеют значение в деле, а какие — нет. Также суд может посчитать существенными обстоятельства, которые сторонами не упоминались в иске или возражениях на него, и предложить сторонам их обсуждение.

Задача же полного и всестороннего исследования важных для конкретного дела моментов ввиду требований пунктов 5 и 7 постановления Пленума ВС РФ «О подготовке…» от 24.06.2008 № 11 возлагается на суд. Только он, согласно части 2 статьи 56 ГПК РФ, определяет, какие обстоятельства имеют значение в деле, а какие — нет. Также суд может посчитать существенными обстоятельства, которые сторонами не упоминались в иске или возражениях на него, и предложить сторонам их обсуждение. - Ряд моментов, согласно статье 61 ГПК РФ, сторонам доказывать не требуется. Например, нет необходимости доказывать общеизвестные факты, обстоятельства уже установленные решениями или приговорами судов, подтвержденные нотариусом при совершении нотариальных действий и т. д.

Бремя доказывания в гражданском процессе

Бремя (необходимость) доказывания различных обстоятельств лежит на той стороне, которая ссылается на них при обосновании своей позиции.

Важно! Суд, согласно части 2 статьи 56 ГПК РФ, при определении предмета доказывания также должен указать, какой из сторон надлежит подтверждать наличие тех или иных обстоятельств. Согласно пункту 7 постановления Пленума ВС РФ № 11 при подготовке дела к слушанию именно он разъясняет сторонам, какие моменты и каким образом могут быть подтверждены в суде. Все эти разъяснения прописываются в определении, которое вручается сторонам.

Согласно пункту 7 постановления Пленума ВС РФ № 11 при подготовке дела к слушанию именно он разъясняет сторонам, какие моменты и каким образом могут быть подтверждены в суде. Все эти разъяснения прописываются в определении, которое вручается сторонам.

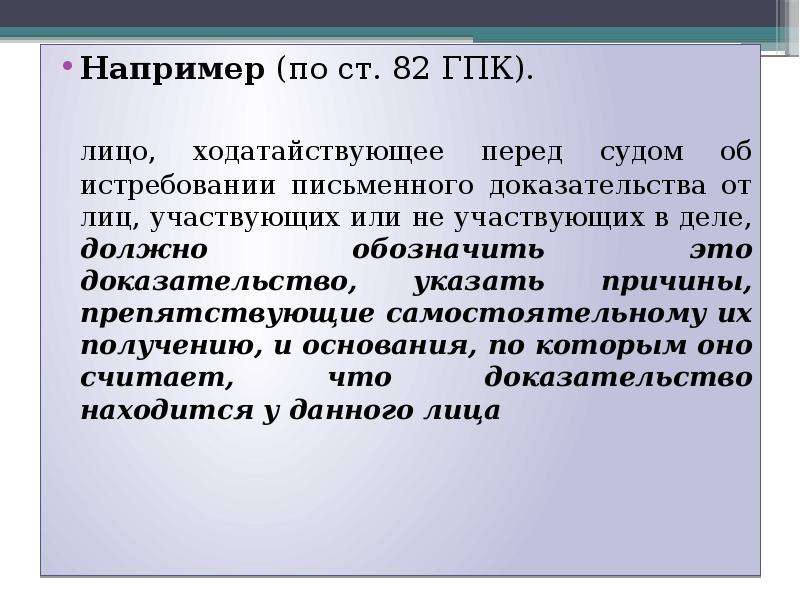

Суд по ходатайству истца или ответчика также обязан оказывать содействие в истребовании доказательств путем направления запросов к третьим лицам, у которых они находятся, если стороны по каким-либо причинам не могут представить их самостоятельно. Подробно об истребовании доказательств при помощи суда рассказывается в нашем материале «Как писать ходатайство об истребовании доказательств».

Виды доказательств

Судебное доказывание в гражданском процессе — это путь от вероятностных суждений к установленным судом фактам. Инструментами превращения суждений в факты являются средства доказывания в гражданском процессе — материальные носители информации (доказательств), которые стороны представляют суду.

Нормы ГПК РФ определяют классификацию доказательств в гражданском процессе, которая устанавливает следующие их виды:

- Письменные доказательства.

К их числу относят различные документы и их копии (договоры, справки, акты, судебные документы и т. п., выполненные в графической или цифровой форме, полученные с использованием факса, сети Интернет и т. д.).

К их числу относят различные документы и их копии (договоры, справки, акты, судебные документы и т. п., выполненные в графической или цифровой форме, полученные с использованием факса, сети Интернет и т. д.). - Вещественные доказательства. Это предметы, чьи признаки, свойства и внешний вид могут подтвердить те или иные обстоятельства. К вещественным доказательствам в гражданском процессе относят результаты работ по спорам о нарушении условий договора подряда, образцы товаров при нарушении условий договора купли-продажи, поставки, контрактации и т. д.

- Электронные доказательства в гражданском процессе — это аудио- и видеозаписи, которые могут подтвердить те или иные обстоятельства. Например, при помощи видео можно подтвердить заключение устных сделок, передачи вещей, необоснованного отказа от заключения договора и т. п.

- Объяснения сторон и третьих лиц, а также показания свидетелей. Наряду с другими доказательствами они подлежат проверке и оценке судом, могут быть положены в основу принимаемого решения по делу.

Допустимые и недопустимые доказательства. Относимость доказательств

Статьи 59 и 60 ГПК РФ предъявляют к доказательствам в гражданском процессе два требования:

- допустимость;

- относимость.

Правило допустимости при обеспечении доказательств в гражданском процессе сформулировано в статье 60 ГПК РФ. Его смысл сводится к тому, что если то или иное обстоятельство может быть подтверждено лишь доказательством, которое прямо обозначено в законе, то сторона в суде должна представить именно это доказательство и никакое другое.

Для справки: в качестве примера допустимости доказательств можно привести положения статьи 887 ГК РФ, которая определяет требования к форме договора хранения. Данный договор, согласно пункту 1 статьи 887 ГК, должен быть заключен в письменной форме вне зависимости от того, кто выступает стороной сделки и какова стоимость вещи. В части 2 статьи 887 ГК РФ прямо указываются способы, при помощи которых можно подтвердить факт заключения такого договора. Допустимыми доказательствами этого будут письменное соглашение сторон, квитанция, сохранная расписка либо другой документ, подписанный хранителем. В ряде случаев это может быть даже номерной жетон.

Допустимыми доказательствами этого будут письменное соглашение сторон, квитанция, сохранная расписка либо другой документ, подписанный хранителем. В ряде случаев это может быть даже номерной жетон.

Свидетельские же показания, согласно части 3 пункта 1 статьи 887 ГК РФ, могут подтверждать лишь факт заключения договора хранения при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии и т. д.), когда сделать это в письменной форме было проблематично.

Относимость доказательств в гражданском процессе определяется в зависимости от предмета доказывания. Согласно положениям статьи 59 ГПК РФ суд должен принять лишь те доказательства, которые будут иметь значение для дела.

Оценка доказательств

Все собранные в деле судебные доказательства в гражданском процессе подлежат всесторонней комплексной объективной оценке судом, на основании которой выносится судебное решение.

Правила оценки доказательств в гражданском процессе сформулированы в статье 67 ГПК РФ:

- Оценивая представленные письменные документы, суд должен убедиться, что они заверены надлежащим образом и выданы надлежащим лицом.

Например, выписка из ЕГРН заверяется подписью должностного лица Росреестра и выдается Росреестром.

Например, выписка из ЕГРН заверяется подписью должностного лица Росреестра и выдается Росреестром. - При оценке представленной копии суд должен убедиться в наличии у стороны оригинала и полном соответствии копии ему.

- При оценке доказательств ни одно из них не имеет заранее установленной силы или приоритета над другими доказательствами и т. д. Все доказательства оцениваются в совокупности, при этом одни дополняют другие. Например, свидетельские показания о том, что договор заключен, дополняются письменными доказательствами (например, самим договором).

Соответственно, в буквальном понимании оценка доказательств представляет собой судебное исследование их на предмет их относимости, допустимости, достоверности и достаточности для вынесения решения в пользу одной из сторон.

***

Подводя итог, остается отметить, что доказательства — это главный инструмент стороны процесса в подтверждении своей правоты и обоснованности заявленных перед судом требований. От своевременности, достоверности и полноты их представления в конечном итоге и будет зависеть окончательное решение.

От своевременности, достоверности и полноты их представления в конечном итоге и будет зависеть окончательное решение.

***

Еще больше материалов по теме — в рубрике «Суд».

Коммерческое подразделениесчитает, что ограничения российского законодательства на обнаружение документов не освобождают российскую сторону от ответственности за предоставление документов

Коммерческий отдел регулярно рассматривает иски с участием иностранных сторон, отчасти потому, что стороны по договору в любой точке мира могут по своему выбору иметь спор заслушивается коммерческим отделом, если речь идет о сделке на сумму 1 миллион долларов или более. [i] Однако правила коммерческого отдела иногда предусматривают более обширное обнаружение, чем было бы разрешено в стране происхождения иностранной стороны.А в некоторых случаях правила коммерческого отдела могут даже предусматривать обнаружение, которое было бы незаконным в стране происхождения иностранной стороны. Недавнее решение судьи Эндрю Боррока по делу Starr Russia Investments III B. V. против Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. [ii] является иллюстрацией того, как Коммерческий отдел может справиться с этим сложным вопросом.

V. против Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. [ii] является иллюстрацией того, как Коммерческий отдел может справиться с этим сложным вопросом.

В деле Starr истец Starr Russia подал иск против нескольких организаций, связанных с Deloitte. [Iii] Starr Russia утверждала, что, полагаясь на репутацию Deloitte, она инвестировала около 110 миллионов долларов в инвестиционный торговый банк (ITB), российское акционерное общество. , а затем предпочла не отказываться от инвестиций в ITB из-за заверений Deloitte.Когда Центральный банк России объявил о неплатежеспособности ITB и приказал другому российскому банку взять его во владение, Starr Russia потеряла всю стоимость своих инвестиций, и таким образом Starr Russia подала в суд на Deloitte за мошенничество. [Iv]

Дело пережило ходатайство об отклонении и перешло к раскрытию. [V] 23 октября 2019 года Коммерческий отдел вынес решение по полдюжине ожидающих рассмотрения ходатайств об открытии дела, одно из которых касалось ходатайства Starr Russia о предоставлении приказа об обосновании приказа принуждение компании Deloitte-ZAO, российской компании Deloitte, к предоставлению документов в России, касающихся отношений Deloitte-ZAO с ITB, Starr Russia и другими организациями Deloitte, а также коммерческой деятельности Deloitte-ZAO. [vi] Хотя «Делойт-ЗАО» представило некоторые из запрошенных документов, оно утверждало, что не может в дальнейшем предоставлять соответствующие документы из-за ограничений конфиденциальности, установленных российским Законом об аудите, Законом о банках и Законом о персональных данных. [vii]

[vi] Хотя «Делойт-ЗАО» представило некоторые из запрошенных документов, оно утверждало, что не может в дальнейшем предоставлять соответствующие документы из-за ограничений конфиденциальности, установленных российским Законом об аудите, Законом о банках и Законом о персональных данных. [vii]

В подтверждение своей позиции «Делойт-ЗАО» представило письменные показания эксперта по этим российским законам. Эксперт пояснил, что ограничения Закона об аудите, вероятно, не применялись из-за исключения для раскрытия информации в ходе судебного разбирательства.Тем не менее, Закон о банках и Закон о персональных данных запрещают раскрытие запрошенных документов и информации, если они не были подготовлены с исправлениями, требуемыми российским законодательством, а некоторые документы о банковских операциях, которые были предоставлены аудиторам, не могли быть представлены вообще, даже в отредактированная форма. Тем не менее, все эти документы могут быть представлены с согласия их хранителей.

Коммерческий отдел приказал «Делойт-ЗАО» (1) запросить согласие ITB и других хранителей на предоставление документов и (2) как минимум предоставить документы с «соответствующими исправлениями», как того требует российское законодательство.[viii] Таким образом, Коммерческий отдел не будет требовать от «Делойт-ЗАО» нарушения российского законодательства путем предоставления неотредактированных копий документов, но и не позволит «Делойт-ЗАО» уклониться от выполнения своих обязательств по раскрытию информации, заявив, что российское законодательство налагает определенные ограничения на раскрытие информации.

Starr Russia — не первое дело, в котором рассматривается влияние иностранного законодательства на раскрытие в судебных процессах в США, но оно представляет собой хороший пример того, как Коммерческое подразделение продвигает иглу между широким правом на открытие по законам Нью-Йорка и более узким право на открытие в соответствии с законодательством страны происхождения иностранной стороны.

Бенджамин Ф. Джексон и Мухаммад У. Фариди

[i] См. N.Y. Gen. Oblig. Закон § 5-1402.

[ii] No. 652251/2017, 2019 BL 412459 (N.Y. Sup. Ct. 23 октября 2019 г.).

[iii] Эти организации все вместе упоминаются в сообщении как Deloitte.

[iv] Starr , 2019 BL 412459, at * 1. Starr Russia также подала в суд за пособничество и подстрекательство к мошенничеству, пособничество и подстрекательство в нарушении фидуциарных обязательств и небрежное введение в заблуждение.

[vii] Ид. по адресу * 7-8. Эти законы: «(i) Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ« Об аудиторской деятельности »(с изменениями и дополнениями) (Закон об аудиторской деятельности), (ii) Федеральный закон Российской Федерации № 395 1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. (с изменениями) (Закон о банках) и (iii) Федеральный закон Российской Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 1990 г. 2006 г. (с поправками) (Закон о персональных данных) ». ид. по адресу * 8.

2006 г. (с поправками) (Закон о персональных данных) ». ид. по адресу * 8.

Bryan Cave Leighton Paisner — Русская рулетка? Часть 2: Преимущества и недостатки российской судебной системы

В этой второй статье из серии, состоящей из двух частей, Роман Ходыкин дает обзор правовой помощи, доступной между Россией и Англией, включая: услуги судебных и внесудебных за рубежом. документы; сбор доказательств в России; и исполнение судебных решений Англии в России.

Ведение судебных и внесудебных документов

Россия является участником Гаагской конвенции 1965 года о службе за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам и ряда двусторонних международных соглашений.

Конвенция устанавливает процедуру, посредством которой запрос на обслуживание направляется непосредственно центральному органу, которому поручено выполнение запросов. В России центральным органом власти является Министерство юстиции.

При ратификации Конвенции Российская Федерация сделала две оговорки: (1) документы, подлежащие вручению на территории Российской Федерации, принимаются только в том случае, если они написаны или переведены на русский язык; и (2) сторонам не разрешается подавать документы любым из альтернативных методов, перечисленных в статье 10 Конвенции (i. е. по почте или лично лицам в России или через судебных или других должностных лиц в запрашивающем государстве или в России).

е. по почте или лично лицам в России или через судебных или других должностных лиц в запрашивающем государстве или в России).

Согласно английскому законодательству сторона имеет право вести судебное разбирательство любым способом, разрешенным английскими Правилами гражданского судопроизводства или законодательством страны, в которой должно проводиться судебное разбирательство, при условии, что она не уполномочивает стороны на какие-либо действия. это противоречит законодательству страны, в которой будет проходить судебное разбирательство.

Это вызвало споры о том, исключает ли это тип услуг, которые не разрешены местным законодательством, или только те, которые являются незаконными.

В деле BNP Paribas v Russian Machines и другом [2011] EWHC 308 суд постановил, что альтернативная служба в России лично или по почте не разрешена, но также не является незаконной, и суд разрешил проведение разбирательства на английском языке на русском языке. вечеринка курьером. Однако Высший арбитражный суд решил, что для того, чтобы услуга была эффективной, она должна соответствовать формальным требованиям Конвенции.

Однако Высший арбитражный суд решил, что для того, чтобы услуга была эффективной, она должна соответствовать формальным требованиям Конвенции.

Получение доказательств за границей

Гаагская конвенция о гражданском судопроизводстве 1954 г. устанавливает довольно сложный дипломатический процесс пересылки писем-запросов через Министерство международных дел.Конвенция 1970 года о получении доказательств по гражданским или коммерческим делам за границей содержит упрощенную процедуру, при которой письма-запросы передаются через центральный орган. Однако Россия еще не назначила центральный орган, что означает, что, в то время как российские суды могут направлять письма-прошения в английский центральный орган, английские суды могут рассчитывать только на Гаагскую конвенцию 1954 года и ее устаревшие механизмы.

По получении запроса о допросе свидетеля в России российский суд вызывает свидетеля, допросит его и вернет показания, полученные в результате допроса, по соответствующим каналам.

Исполнение английских судебных решений в России

Исполнение иностранных судебных решений возможно как через арбитражные суды, так и через суды общей юрисдикции. Заявление о принудительном исполнении необходимо подать в арбитражный суд по месту нахождения должника или его имущества.

Гражданский процессуальный кодекс и Арбитражный процессуальный кодекс предусматривают, что решения иностранных судов могут быть признаны или исполнены, если это предусмотрено международными договорами, стороной которых является Российская Федерация.Между Россией и Великобританией нет договора о признании и исполнении судебных решений.

Однако были случаи, когда иностранные судебные решения признавались и приводились в исполнение без применимого договора или конвенции на основании взаимности (то есть на том основании, что российские судебные решения подлежат исполнению в Англии). Взаимность должна устанавливаться в каждом конкретном случае, и из-за ограниченного прецедентного права по этому вопросу трудно с уверенностью предсказать, будет ли то или иное иностранное судебное решение исполняться в России на основании взаимности.

В деле BNP Paribas SA и другие против нефтяной компании ЮКОС решение Высокого суда Англии было признано и исполнено в России в отсутствие договора на основе Соглашения 1994 года о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Россией. Евросоюз, признанный договором о взаимной правовой помощи.

Что касается принципа взаимности, истцы представили юридическое заключение профессора Адриана Бриггса из Оксфордского университета о том, что решения российских судов в целом подлежат исполнению в Англии.Профессор Бриггс сослался на два дела: Голубович против Голубовича [2010] EWCA Civ 810 и Коммерческий банк Альфа Банк против Козены (Багамы) [2002] UKPC 66 и заявил, что не смог найти ни одного случая, когда принудительное исполнение Российское решение было отклонено.

Однако это уже не так. В недавнем деле Аэрофлот против Березовского и Глушкова [2012] EWHC 3017 английский суд отказал в исполнении решения Московского суда общей юрисдикции. Можно утверждать, что были основания для отказа в приведении в исполнение в этом конкретном случае, однако еще предстоит увидеть, будет ли это дело использоваться в качестве аргумента против взаимного исполнения судебных решений Англии в России.

Можно утверждать, что были основания для отказа в приведении в исполнение в этом конкретном случае, однако еще предстоит увидеть, будет ли это дело использоваться в качестве аргумента против взаимного исполнения судебных решений Англии в России.

Более полная версия статьи появилась в выпуске журнала European Business Law Review за 2014 год. Для получения дополнительной информации по любому из вопросов, поднятых в этой статье, свяжитесь с [email protected].

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЮЩИМ ЛИЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ВЫЗОВЫ ЖАНРА

Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2 [Общая теория права. Vol. 2]. Москва,

1982.

Антокольская М.В. Семейное право. Москва, 1996.

. Bonner A. T. Искусственное оплодотворение: достижения и прощения современной медицины

T. Искусственное оплодотворение: достижения и прощения современной медицины

и человеческие драмы.

современной медицины и гуманитарных наук].Закон = Закон.2015. 9.

Бутнев В.В., Тарусина Н.Н. Очерки по теории гражданского процесса.

Теория гражданского процесса. Москва, 2015.

.Даниленков А.В. Возрастной ценз ребенка как один из способов ограничения права

отцов в РФ [Возрастной ценз ребенка как один из способов ограничения прав

Отцов в РФ].Семейное и жилищное право = Семья и жилье

Закон, 2013 г. , вып. 2.

, вып. 2.

Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации.

Интерес в семейном праве Российской Федерации. Москва, 2007.

.Исаева Е.А. Трансформация института семьи: опыт зарубежных стран.

Института семьи: опыт зарубежных стран. Социально-юридическая

тетрада. Социально-правовая тетрадь. 2013. 3.

Хазова О.А. Установление отцовства.Закон = Закон,

1997, нет. 11.

Клеандров М. И. Статус суд’и. Правовой и смешные компоненты.

И. Статус суд’и. Правовой и смешные компоненты.

Юридические и связанные компоненты]. Москва, 2008.

.Матерова М.Б. Судебное рассмотрение дель об установлении отцовства [Судебное рассмотрение

].дел об установлении отцовства. Москва, 1972.

Матвеева Н.А. Презумпция отцовства и проблемы е подтверждения [Презумпция

об отцовстве и проблемы его подтверждения.Семейное и жилищное право =

Семейное и жилищное право, 2014 г., № 4.

Мейер Д.И. Русское грагданское право. Т. 2 [Российское гражданское право. Vol. 2]. Москва,

Т. 2 [Российское гражданское право. Vol. 2]. Москва,

1997.

Пелевин С.М. О подчиненности дель о расторжении брака [О подсудности

].Бракоразводное дело]. Вестник ЛГУ = Вестник Ленинградского государственного университета, 1972,

нет. 5.

Прощалыгин Р.А. Проблема применения презумпции отцовства supruga materi

ребенка при государственной регистрации роста брака

об отцовстве супруга матери ребенка при государственной регистрации

развода]. Семейное и жилищное право, Семейное и жилищное право, 2018,

Семейное и жилищное право, Семейное и жилищное право, 2018,

нет. 4.

Решетникова И.В. (ред.). Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве

[Справочник доказывания в гражданском процессе]. Москва, 2005.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского грагданского права [Учебник русского языка

].Гражданское право]. Казань, 1905.

Тарусина Н.Н. Институт супружества: брачные «игры на гендерном поле» продолжают

. [Институт супружества: брачные «игры на гендерном поле», продолжение].

Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия «Гуманитарные

»науки »= Вестник П.Г. Демидова Ярославский государственный университет. Серия «Гуманитарные науки»,

2018, вып. 1.

Тарусина Н.Н. О судебном правотворчестве как проблемной формы судебного

усмотрения. Вестник

Тверского государственного университета. Серия «право» = Тверской государственный вестник

.Университет. Серия «Закон». 2018.1.

Тарусина Н. Н. О судебном усмотрении: заметки семейноведа:

Н. О судебном усмотрении: заметки семейноведа:

Записки семейного аналитика. Ярославль, 2011.

.Тарусина Н.Н. Семейное право: в «оркестровке» суверенности и судебного рассмотрения

[Семейное право: в «гармонии» суверенитета и судебного усмотрения].Москва,

2014.

Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. О фиктивности в семейно-правовой сфере [О фиктивности

]в семейно-правовой сфере. Законы России: опыт, анализ, практика = Законы

года. Россия: опыт, анализ, практика. 2015.6.

2015.6.

Тарусина Н.Н., Сочнева О.И. Права детей. Москва, 2018. (В

Русский)

Валеев Д.Х. Современная реформа гражданского судопроизводства [Модерн

Реформа гражданского судопроизводства.В Седьмом Пермском съезде учёных-юристов: Сборник

.научных статей.

Пермь, 2017.

Верещагин А.Н. Особые мнения судей.Государство

и право = Государство и право. 2.

Зайцев О. В. Роль судебных решений (прецедентов) и судебной практики в регулировании