Договор взаимного оказания услуг в Москве, составить по низкой цене

- Договор взаимного оказания услуг: содержание документа

- Условия для заключения договора взаимного оказания услуг

- Содержание договора взаимного оказания услуг

- Договор взаимного оказания услуг: сходство с бартером

- Договор взаимного оказания услуг: аналог с меной

- Особенности заключения договоров с физическими и юридическими лицами

- Договор взаимного оказания услуг: порядок подписания

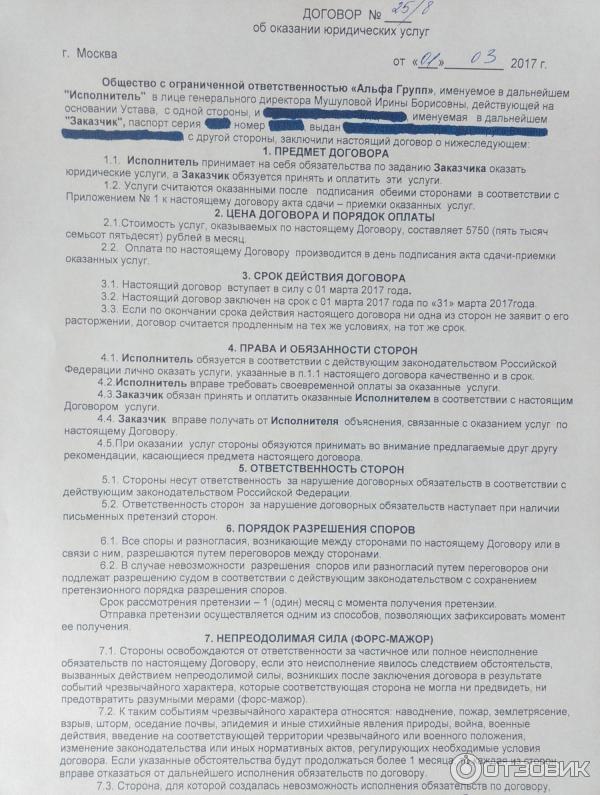

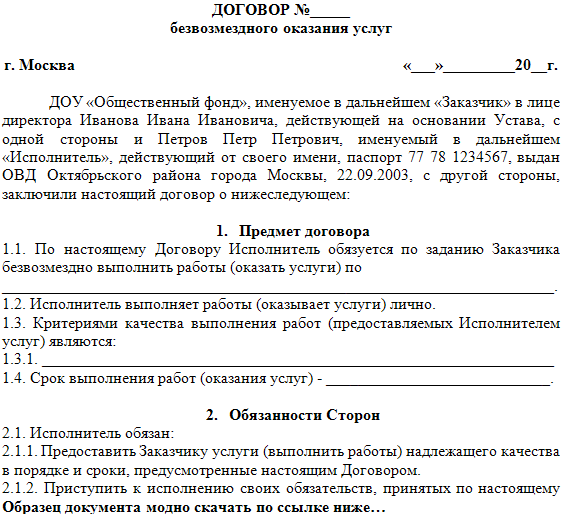

Гражданским законодательством установлена свобода договоров. Поэтому граждане и юридические лица вправе заключать договор о взаимном оказании услуг.

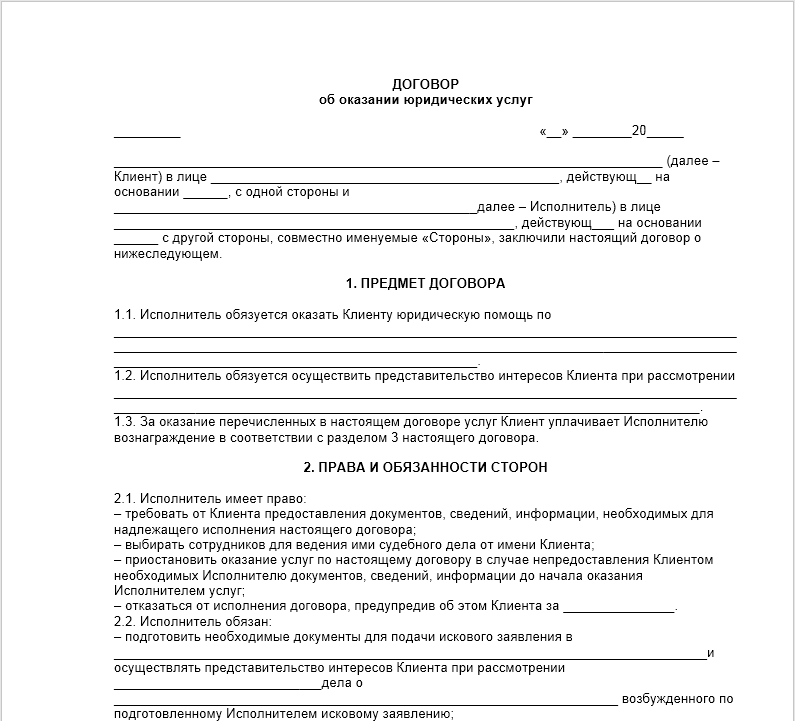

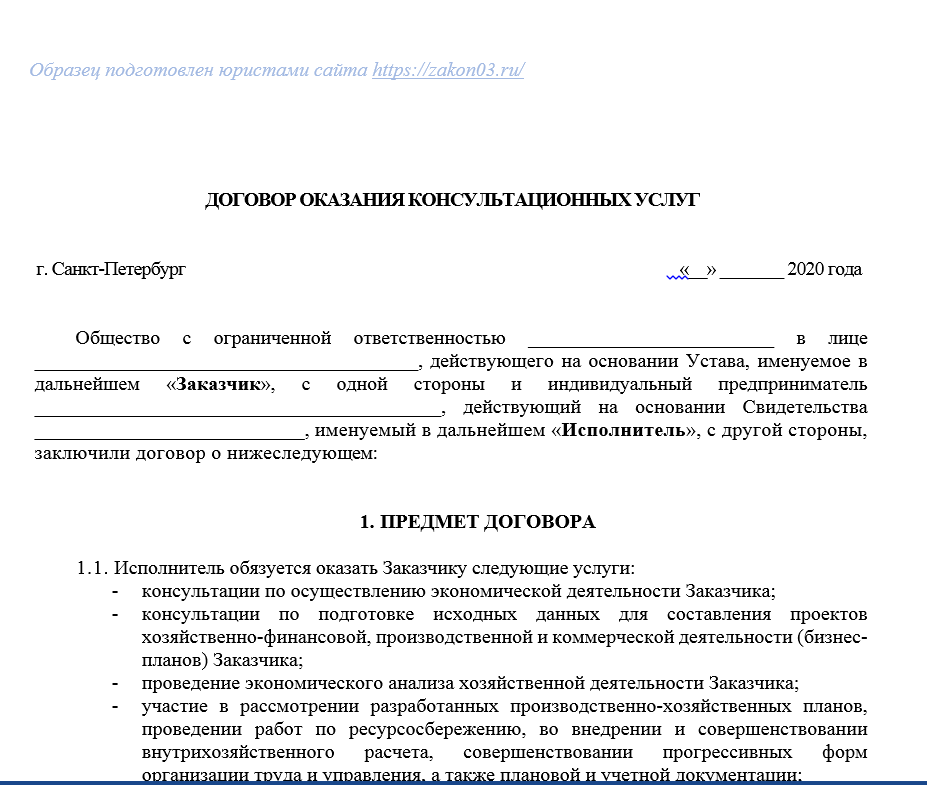

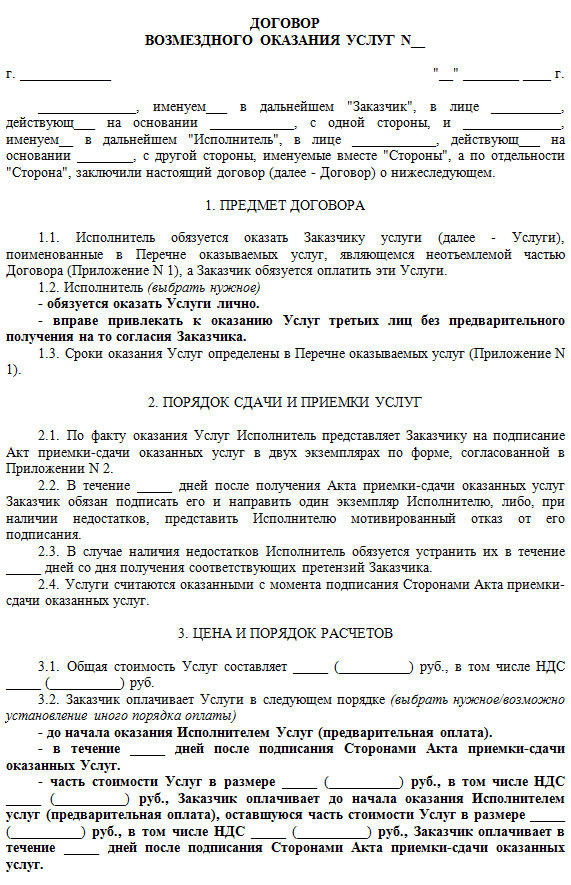

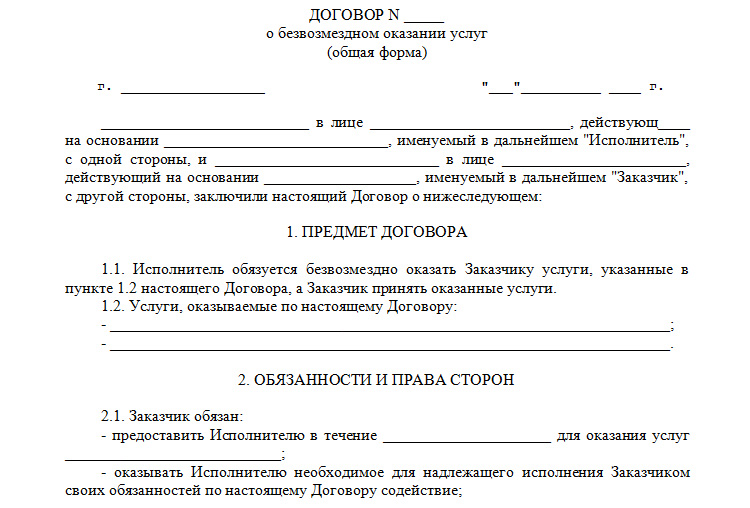

Договор взаимного оказания услуг предусмотрен гражданским законодательством – ГК РФ статья 779. Такой договор взаимного оказания услуг, как правило, заключается между двумя сторонами. Договоры взаимного оказания услуг предполагают выполнение какой-либо конкретной работы одной стороной в интересах другой стороны. Поэтому такие документы не предполагают оплаты в денежной форме.

Договор взаимного оказания услуг: содержание документа

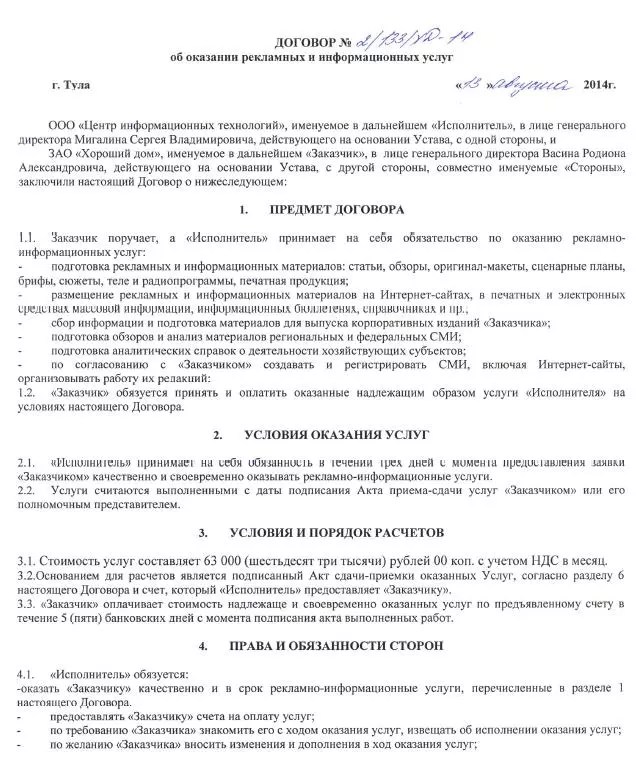

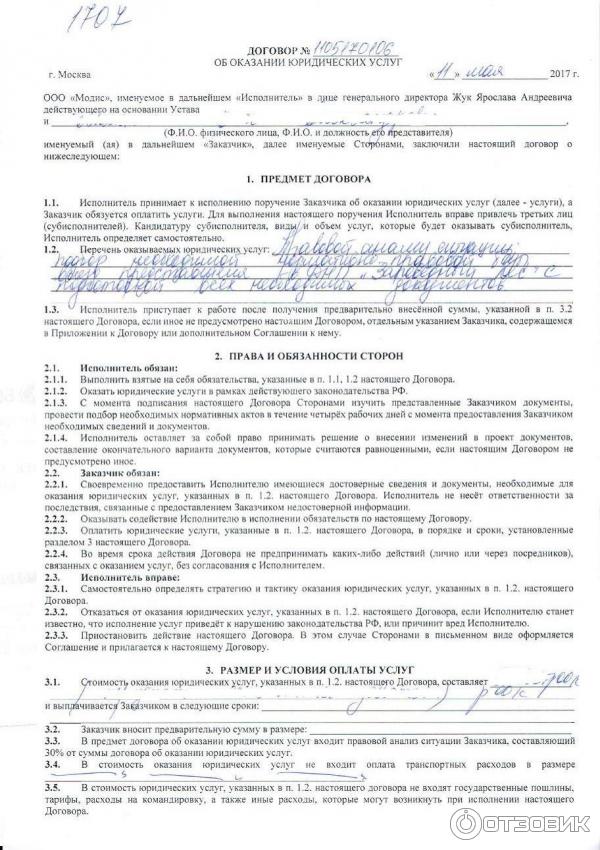

Оформление данного договора включает подробное описание взаимных обязанностей, условия и способ их исполнения. Основные положения указанных договоров следует представить более детально:

- Договор включает дату подписания, полное наименование сторон;

- Основное содержание договора заключается в подробном описании, какие именно работы должны быть выполнены сторонами.

При этом в договоре отражается, какая сторона приступает к оказанию услуги первой;

При этом в договоре отражается, какая сторона приступает к оказанию услуги первой; - Договор содержит сведения о сроках выполнения тех или иных работ. Если к исполнению обязательств будут привлекаться третьи лица, это обязательно отражается в договоре;

- Договор отражает основания для его расторжения. Например, нарушение сроков, уклонения от исполнения обязательств в течение длительного времени.

Договор должен содержать положения об ответственности участников сделки на нарушение своих обязательств.

Условия для заключения договора взаимного оказания услуг

Чтобы совершить добровольный обмен услугами, нужно придерживаться соблюдения пяти условий, которые включают следующие факторы:

- Наличие как минимум двух сторон.

- Обе стороны должны иметь возможность предоставить какую-то услугу, товар, работу, при условии, что она ценна для партнера.

- Каждый участник сделки должен иметь возможность отказаться от неё или отклонить какое-то предложение оппонента.

- Обе стороны должны иметь представление о целесообразности вступления в сделку.

Содержание договора взаимного оказания услуг

Для того, чтобы составить договор взаимного оказания услуг онлайн в Москве, обращайтесь к специалистам нашего портала. По доступной цене они оперативно помогут подготовить документ.

Важно! При заполнении бланка важно очень точно и ясно указывать все условия сделки.

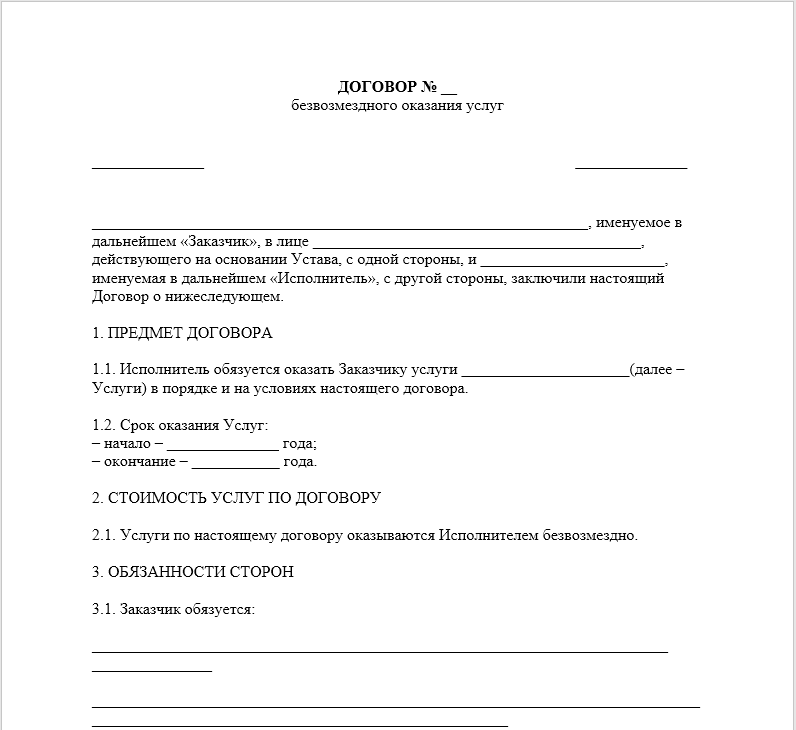

Данные соглашения составляются в свободной форме и не нуждаются в нотариальном заверении. Однако такое заверение станет надежной гарантией исполнения обязательств и привлечения к ответственности недобросовестной стороны.

Договор взаимного оказания услуг: сходство с бартером

Договор взаимного оказания услуг не контролируется положениями, прописанными в главах 30 и 31 ГК, которые используются в делах, где предусматривается товарообмен. Он не является предметом, указанным в договоре мены. Дело в том, что в п. 1 ст. 567 ГК говорится только о том, что должен произойти обмен товарами, а вот вопрос обмена услугами не затрагивается. Информационное письмо Президиума № 69 от 2002 года в первом же пункте указывает, что обменять товар на услугу, являющейся равноценной по цене, нельзя считать предметом договора мены.

Он не является предметом, указанным в договоре мены. Дело в том, что в п. 1 ст. 567 ГК говорится только о том, что должен произойти обмен товарами, а вот вопрос обмена услугами не затрагивается. Информационное письмо Президиума № 69 от 2002 года в первом же пункте указывает, что обменять товар на услугу, являющейся равноценной по цене, нельзя считать предметом договора мены.

Договор взаимного оказания услуг: аналог с меной

Когда в договоре нет четкого указания, что будет совершена доплата, договор взаимного оказания услуг автоматически подразумевает, что оказанные услуги являются равнозначными по цене. Это указано в п. 1 ст. 568 ГК. Точная стоимость услуги может и не быть обозначена, но тогда не избежать последствий в виде трудностей в налогообложении, поскольку сложно определить базу для налога.

Пока правовая база договора не контролируется на уровне законодательства. Но поскольку существует принцип свободы договора, заключить его можно и без строго соблюдения закона, опираясь на п. 2 ст. 421 ГК. Так договор получит смешанный характер и будет содержать в себе характеристики сделок по принципу мены и возмездного оказания услуг.

2 ст. 421 ГК. Так договор получит смешанный характер и будет содержать в себе характеристики сделок по принципу мены и возмездного оказания услуг.

Важно! Сторонами данного вида сделок могут быть как физические лица, так и юридические лица или ИП.

Особенности заключения договоров с физическими и юридическими лицами

Договор взаимного оказания услуг без оплаты предполагает взаимодействие сторон, которыми могут быть как физические лица, так и предприниматели (физические или юридические лица).

Если договор будет подписан, его стороны получают дополнительные обязательства, что должны будут соблюдать. Но организация все же более ответственная, поскольку права потребителей дополнительно защищаются законом, который был принят в 1992 году. Потребителями, в рассматриваемом контексте, являются люди, что заказывали услуги. А вот на организацию ложатся ещё и дополнительные обязательства. Её ответственность в рамках договора дополняется необходимостью уплаты неустойки, если права потребителей будут нарушены. Также компания должна удовлетворить требования суда по выплате штрафов и других требований, если услуга окажется ненадлежащего качества.

Также компания должна удовлетворить требования суда по выплате штрафов и других требований, если услуга окажется ненадлежащего качества.

Взаимный договор оказания услуг между организациями должен быть заключен согласно подп. 1 п. 1 ст. 161 ГК РФ. Составляется он в письменном виде. Если форма не будет учтена при составлении документа, договор не считается действительным. В таком случае не помогут даже свидетельские показания.

Договор физическое лицо должно составлять от своего имени. Что касается подписания документа организацией, он подписывается лицом, которое представляет компанию, и действует от её имени. Если бумагу подписывает директор, доверенность не требуется. Заключить договор от имени организации, если её представителем является посторонний человек, можно только с доверенностью.

Даже если заключаете договор взаимного оказания услуг без оплаты, все же некоторые финансовые потери придется понести. Физическое лицо должно заплатить налоги. Если это услуга по разовому договору – платите НДФЛ, а если работаете на постоянной основе, то нужно зарегистрироваться в качестве ИП или оформить юридическое лицо.

Когда договор заключается между физлицом и организацией, компания будет выступать налоговым агентом по отношению к физлицу. Это налагает дополнительные обязанности. В частности, подавать налоговые декларации, рассчитывать суммы НДФЛ и платить налоги.

Договор взаимного оказания услуг: порядок подписания

Подписание соглашения происходит собственноручно каждым участником сделки. При этом допускается подписание по доверенности. Нужно проверять полномочия лица и срок действия доверенности.

БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 (800) 301-63-12

Москва, МО, Россия

Найденные похожие договора

Издательский центр

Ранее в статьях «Международные отношения и нотариат» и «Актуальные вопросы наследования с участием иностранных субъектов», говоря о компетенции нотариуса, мною подчеркивалось значение правил международных договоров, касающихся нотариальной деятельности с иностранными государствами, говорилось о развитии взаимоотношений с нотариатами разных стран с целью инициирования возможного заключения двусторонних договоров, связанных с нотариальной деятельностью, как продолжение развития общих начал построения своей работы на основе единых принципов романо-германской системы права.

Двусторонние международные договоры, прежде всего, исходят из положений Конституции и ГК РФ, закрепляющих положение о том, что правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранным юридическим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом. Ч. 4 ст. 15 Конституции 1993 года устанавливает приоритет норм международного права по отношению к внутренним источникам права. Статья 109 Основ предусматривает «если международным договором Российской Федерации установлены иные правила о нотариальных действиях, чем те, которые предусмотрены законодательными актами Российской Федерации, при совершении нотариальных действий применяются правила международного договора. Если международный договор Российской Федерации относит к компетенции нотариуса совершение нотариального действия, не предусмотренного законодательством Российской Федерации, нотариус производит это нотариальное действие в порядке, устанавливаемом федеральным органом юстиции (в ред.

Двусторонние международные договоры и соглашения связанные с нотариальной деятельностью можно разделить на две категории: двусторонние международные договоры, и двусторонние корпоративные соглашения и договоры, заключаемые между нотариальными системами, в лице их высших представительных органов — Нотариальных палат и Советов.

По содержанию международные договоры в области нотариальной деятельности подразделяются на определяющие легализацию документов и наследование с участием иностранных субъектов.

Отношения, связанные с нотариальной деятельностью, особенно в области наследования, содержатся в основном двусторонних договорах РФ о правовой помощи с иностранными государствами.

В настоящее время действуют следующие двусторонние международные договоры по вопросам правовой помощи и по вопросам гражданского процесса: 1) Соглашение между СССР и Австрийской Республикой по вопросам гражданского процесса 1970 г. 2) Договор между СССР и Алжирской Народной Демократической Республикой о взаимном оказании правовой помощи 1982 г. 3) Договор между РФ и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам 2000 г.

31.Договор между Российской Федерацией и Республикой Албания о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 30 октября 1995 г. 32.Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 сентября 1995 г.

31.Договор между Российской Федерацией и Республикой Албания о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 30 октября 1995 г. 32.Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 сентября 1995 г.

К корпоративным соглашениям между высшими органами нотариальных систем государств относятся Соглашение о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой России и Нотариальной палатой Республики Болгария от 28 июля 2012 года, Меморандум о дружбе между нотариальными палатами Республики Армения и Российской Федерации от 28.10.2012 года, Соглашения о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой России и Федеральной Нотариальной палатой Германии от 2011 года, Дополнение к Соглашению о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой России и Федеральной Нотариальной палатой Германии Программа на 2012 год., Соглашение о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой России и Генеральным нотариальным Советом Испании от 25 февраля 2016 года, Соглашение о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой России и Высшим Советом нотариата Франции от 27 ноября 2003 года, и Дополнение к Соглашению о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой России и Высшим Советом нотариата Франции от 05 апреля 2016 года, Соглашение о сотрудничестве между Федеральной нотариальной палатой России и Ассоциацией нотариусов Китая от 17 июня 2016 года. Наряду с двусторонними Соглашениями между Республикой Армения, Белорусской нотариальной палатой, Республиканской нотариальной палатой Республики Казахстан и Федеральной нотариальной палатой Российской Федерации подписано 23 октября 2014 года Соглашение о взаимном сотрудничестве, основанном на Договоре о Евразийском экономическом союзе. Целью указанных соглашений является развитие взаимного сотрудничества между нотариальными системами государств. Однако, в основном такого рода соглашения выражают лишь намерения и отдельные совместные проекты, связанные с информированием и проведением различных конференций и семинаров.

Наряду с двусторонними Соглашениями между Республикой Армения, Белорусской нотариальной палатой, Республиканской нотариальной палатой Республики Казахстан и Федеральной нотариальной палатой Российской Федерации подписано 23 октября 2014 года Соглашение о взаимном сотрудничестве, основанном на Договоре о Евразийском экономическом союзе. Целью указанных соглашений является развитие взаимного сотрудничества между нотариальными системами государств. Однако, в основном такого рода соглашения выражают лишь намерения и отдельные совместные проекты, связанные с информированием и проведением различных конференций и семинаров.

Важное значение приобретает анализ двусторонних международных договоров о правовой помощи с позиции нотариальной деятельности.

В основе этих договоров лежат понятия «правовая защита» и «правовая помощь» (например, Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 декабря 1992 г. Договор между Российской Федерацией и Республикой Албания о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 30 октября 1995 г., Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 сентября 1995 г. и т.д.), в некоторых применяется термин «правовое сотрудничество» (например, Договор между РФ и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам 2000 г. и т.д.).

Договор между Российской Федерацией и Республикой Албания о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам от 30 октября 1995 г., Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 15 сентября 1995 г. и т.д.), в некоторых применяется термин «правовое сотрудничество» (например, Договор между РФ и Аргентинской Республикой о сотрудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и административным делам 2000 г. и т.д.).

Во многих договорах о правовой помощи существуют общие положения, определяющие предмет договоров и их цели. Как правило, предметом и целью договоров является «Правовая защита». Граждане одной Договаривающейся Стороны пользуются на территории другой Договаривающейся Стороны в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой защитой, как и граждане этой Договаривающейся Стороны. Это относится также и к юридическим лицам, которые созданы в соответствии с законодательством одной из Договаривающихся Сторон. Граждане одной из договаривающейся стороны имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные конторы (далее именуемые учреждения юстиции) и в иные учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся гражданские и уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия в тех же условиях, как и собственные граждане.

Граждане одной из договаривающейся стороны имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные конторы (далее именуемые учреждения юстиции) и в иные учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся гражданские и уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия в тех же условиях, как и собственные граждане.

Безусловно, защита прав граждан и юридических лиц является основой нотариальной деятельности. Однако в договорах о правовой помощи, нотариальные конторы представлены как учреждения юстиции, каковыми они не являются.

Ст. «Правовая помощь» говорит о том, что учреждения юстиции Договаривающихся Сторон оказывают правовую помощь по гражданским и уголовным делам в соответствии с положениями настоящего договора. Учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим учреждениям, к компетенции которых относятся, дела, указанные в пункте 1 настоящей статьи. Другие учреждения, к компетенции которых относятся дела, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляют просьбы о правовой помощи через учреждения юстиции. В соответствии с указанной статьей учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим учреждениям. Между тем нотариат не является учреждением.

Другие учреждения, к компетенции которых относятся дела, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляют просьбы о правовой помощи через учреждения юстиции. В соответствии с указанной статьей учреждения юстиции оказывают правовую помощь и другим учреждениям. Между тем нотариат не является учреждением.

Ст. об «Объеме правовой помощи» говорит о том, что правовая помощь охватывает выполнение процессуальных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой договаривающейся стороны, в частности допрос сторон, обвиняемых и подсудимых, свидетелей, экспертов, проведение экспертиз, судебного осмотра, передачу вещественных доказательств, возбуждение уголовного преследования и выдачу лиц, совершивших преступления, признание и исполнение судебных решений по гражданским делам, вручение и пересылку документов, предоставление по просьбе другой стороны сведений о судимости обвиняемых. Прежде всего, российским законодательством, в частности законодательством о нотариате, нотариальные действия и нотариальная деятельность не признается процессуальной, в лучшем случае — это «порядок» или «регламент». Объем правовой помощи также не содержит никаких норм ни о нотариальных действиях, ни о нотариальной деятельности.

Объем правовой помощи также не содержит никаких норм ни о нотариальных действиях, ни о нотариальной деятельности.

В связи с этим возникает вопрос, как соотносится понятие «нотариус», имеющий специальный правовой статус, с понятием «правовая помощь»? Возмездный и безвозмездный характер правовой помощи непосредственно связан либо с судебной, консульской деятельностью, либо с адвокатскими услугами. Европейский Суд по правам человека неоднократно обращался в своих решениях к теме бесплатной юридической помощи, рассматривая ее в контексте ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключенной 4 ноября 1950 г., которая гласит: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или предъявления ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела…». И хотя ч. 3 ст. 6 Конвенции устанавливает гарантии предоставления бесплатного защитника только обвиняемым в уголовных делах, Европейский Суд расширил толкование этой статьи, используя тест «равенства двух рук», т. е. равенства сторон в состязательном процессе. 31 мая 2002 г. Европейский комитет по правовому сотрудничеству Совета Европы разработал План действий по созданию систем юридической помощи. В данном документе отмечено, что для обеспечения эффективного доступа к правосудию можно внедрять различные модели: сокращения нагрузки на судей путем широкого использования внесудебных примирительных мер или распространения практики заключения мировых соглашений непосредственно до начала судебного разбирательства; внесения изменений в процессуальное законодательство, с тем, чтобы сделать процедуру более простой и понятной для граждан; упрощения требований, предъявляемых к документам, используемым в судебном процессе; более широкого распространения правовой информации, включая судебные решения, среди юристов и общественности; улучшения системы и процедуры апелляционного пересмотра решений, особенно в гражданских и коммерческих делах, которые обычно тянутся гораздо дольше, чем дела уголовные.

е. равенства сторон в состязательном процессе. 31 мая 2002 г. Европейский комитет по правовому сотрудничеству Совета Европы разработал План действий по созданию систем юридической помощи. В данном документе отмечено, что для обеспечения эффективного доступа к правосудию можно внедрять различные модели: сокращения нагрузки на судей путем широкого использования внесудебных примирительных мер или распространения практики заключения мировых соглашений непосредственно до начала судебного разбирательства; внесения изменений в процессуальное законодательство, с тем, чтобы сделать процедуру более простой и понятной для граждан; упрощения требований, предъявляемых к документам, используемым в судебном процессе; более широкого распространения правовой информации, включая судебные решения, среди юристов и общественности; улучшения системы и процедуры апелляционного пересмотра решений, особенно в гражданских и коммерческих делах, которые обычно тянутся гораздо дольше, чем дела уголовные. В п. 6 указанного Плана действий говорится, что «на практике надлежащие системы оказания юридической помощи являются существенной составляющей равного для всех доступа к правосудию и могут включать оказание юридической помощи, в том числе представительство юристами; предоставление информации, юридическое консультирование в часы и месте, выбранные с учетом потребности заявителей и с обеспечением гарантии того, что заявителям ясны полученные ими консультации юристов; защиту обвиняемых в уголовном процессе; подготовку дел в других процессах, кроме уголовных, и представление клиентов в суде; содействие в обращении к органам публичной власти, если оно включает правовой аспект; консультации и помощь на стадии исполнения судебных решений и приговоров, включая подачу заявлений с просьбой об освобождении». Как видно, юридическая помощь больше связана с деятельностью судьи, консула, защитника-адвоката.

В п. 6 указанного Плана действий говорится, что «на практике надлежащие системы оказания юридической помощи являются существенной составляющей равного для всех доступа к правосудию и могут включать оказание юридической помощи, в том числе представительство юристами; предоставление информации, юридическое консультирование в часы и месте, выбранные с учетом потребности заявителей и с обеспечением гарантии того, что заявителям ясны полученные ими консультации юристов; защиту обвиняемых в уголовном процессе; подготовку дел в других процессах, кроме уголовных, и представление клиентов в суде; содействие в обращении к органам публичной власти, если оно включает правовой аспект; консультации и помощь на стадии исполнения судебных решений и приговоров, включая подачу заявлений с просьбой об освобождении». Как видно, юридическая помощь больше связана с деятельностью судьи, консула, защитника-адвоката.

Что представляет собой в настоящее время двустороннее международное сотрудничество в области нотариальной деятельности? Следует отметить, что из всех вопросов, касающихся нотариальной деятельности, выделяются два. Наследственные правоотношения и информационные отношения.

Наследственные правоотношения и информационные отношения.

Иностранное гражданство наследников не оказывает существенного влияния на процедуру наследования, которая осуществляется в соответствии с российским правом. Специальные постановления об исчислении срока для принятия наследства содержатся в договорах о правовой помощи с Болгарией (п.4 ст.39 договора), Венгрией (п. З ст. 44 договора) и Польшей (п. З ст. 46 договора). Как предусматривается в этих договорах, в тех случаях, когда наследодатели являлись гражданами соответствующих договаривающихся государств и умерли на территории другого государства, срок для принятия наследства будет исчисляться со дня уведомления дипломатического или консульского представителя о смерти наследодателя. Существенными являются положения международных договоров и конвенций о незамедлительном уведомлении другой договаривающейся стороны, гражданином которой являлся умерший, о смерти наследодателя, и доведении до сведения не только дипломатического или консульского представительства всех данных, которые известны в отношении наследников, отказополучателей, о составе и размере наследства, о наличии или отсутствии завещания, о том какие меры приняты по охране наследства и других сведений, но и нотариусов. Такие нормы предусмотрены двухсторонними договорами о правовой помощи со странами Балтии (например, Эстонией (ст.46), Латвией (ст.46), Литвой (ст.46), но должны лечь в основу двусторонних международных договоров о наследовании.

Такие нормы предусмотрены двухсторонними договорами о правовой помощи со странами Балтии (например, Эстонией (ст.46), Латвией (ст.46), Литвой (ст.46), но должны лечь в основу двусторонних международных договоров о наследовании.

В международных договорах РФ разрешение вопроса о компетенции по наследственным делам происходит по принципу разделения компетенции для оформления наследственных прав отдельно для движимого и недвижимого имущества. Для оформления наследственных прав на движимое имущество компетентны учреждения государства по месту последнего жительства наследодателя, а в отношении недвижимого имущества компетентны учреждения государства по месту нахождения недвижимости. В частности, такой подход двусторонние соглашения РФ о правовой помощи с Азербайджаном (ст. 45), Болгарией (ст. 35), Ираном (ст. 39), Кыргызстаном (ст. 45), Латвией (ст. 45), Молдовой (ст. 45), Монголией (ст. 41), Чехией и Словакией (ст. 43), Эстонией (ст. 45). Проблемным для нотариусов является отсутствие норм о компетенции по наследственным делам в двусторонних договорах о правовой помощи, заключенных Россией с Алжиром, Грецией, Ираком, Испанией, Йеменом, Кипром, Китаем, Тунисом, Финляндией.

Урегулированы вопросы выморочного имущества в порядке наследования. Это наиболее актуально в наших взаимоотношениях со странами Прибалтики, Украины, Молдовы. Вопросы правового регулирования выморочного имущества определены в двусторонних договорах с Азербайджаном (ст.43), Болгарией (ст.ЗЗ), Венгрия (ст.38), Вьетнамом (ст.36), Ираном (ст.37), КНДР (ст.37), Кыргызстаном (ст.43), Латвией (ст.43), Литвой (ст.43), Молдовой (ст.43), Монголией (ст.36), Польшей (ст.40), Румынией (ст.38), Эстония (ст.43), Чехия и Словакия (ст.41). В большинстве случаев движимое имущество должно поступать в собственность государства, на территории которого наследодатель имел последнее место жительства, а недвижимое — в собственность государства, на территории которого оно находится.

Недостаточно на наш взгляд урегулированы взаимоотношения государств по использованию формы завещания, предусмотренных правом страны, которое предположительно будет применимо к самому наследованию. Завещание должно также соответствовать законодательству государства, где находится недвижимость (например, в договорах с Грецией (ст. 22), Кипром (ст. 22), Финляндией (ст. 25). Однако, вопрос этот остается спорным и требует особого решения в двусторонних отношениях по наследованию. Российские нотариусы с удовлетворением бы восприняли ускорение присоединения к информационной системе Европейских государств, связанных с поиском завещаний и их отменой, унификацией форм завещания, учитывая создание собственной информационной системы учета завещаний и их отмены.

22), Кипром (ст. 22), Финляндией (ст. 25). Однако, вопрос этот остается спорным и требует особого решения в двусторонних отношениях по наследованию. Российские нотариусы с удовлетворением бы восприняли ускорение присоединения к информационной системе Европейских государств, связанных с поиском завещаний и их отменой, унификацией форм завещания, учитывая создание собственной информационной системы учета завещаний и их отмены.

При этом недостаточно налажена система информирования между государствами по вопросам наследования. Необходимо создать систему запросов о любом — движимом и недвижимом имуществе, которая по российскому законодательству в настоящее время осуществляется через Министерство юстиции РФ, в соответствии с двусторонними договорами о правовой помощи.

Ст.2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним была дополнена новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: «Сведения о правах на объекты недвижимого имущества, сведения о содержании правоустанавливающих документов, копии правоустанавливающих документов, а также сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются по запросам нотариуса для обеспечения возможности совершения им нотариальных действий, в том числе для целей нотариального удостоверения сделок, совершения исполнительных надписей, выдачи свидетельств о праве на наследство и о праве собственности или совершения иных нотариальных действий. Обобщенные сведения о правах наследодателя на имеющиеся у него объекты недвижимости предоставляются по запросу нотариуса в связи с открытием наследства. В случае, если указанные в настоящем абзаце запросы направляются нотариусом в электронной форме, запрошенные сведения должны быть предоставлены в электронной форме в автоматизированном режиме незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после дня направления соответствующего запроса.» Таким образом, можно было бы распространить действие двусторонних договоров на получение Россией информации из европейских стран. Все это заставляет задуматься о вопросе что важнее, активизация двусторонних отношений между нотариатами, с целью установления гармоничного правового регулирования наследования и прежде всего по вопросам наследования с иностранным субъектом.

Обобщенные сведения о правах наследодателя на имеющиеся у него объекты недвижимости предоставляются по запросу нотариуса в связи с открытием наследства. В случае, если указанные в настоящем абзаце запросы направляются нотариусом в электронной форме, запрошенные сведения должны быть предоставлены в электронной форме в автоматизированном режиме незамедлительно, но не позднее следующего рабочего дня после дня направления соответствующего запроса.» Таким образом, можно было бы распространить действие двусторонних договоров на получение Россией информации из европейских стран. Все это заставляет задуматься о вопросе что важнее, активизация двусторонних отношений между нотариатами, с целью установления гармоничного правового регулирования наследования и прежде всего по вопросам наследования с иностранным субъектом.

Например, недавно было принято решение о хранении завещаний граждан Российской Федерации, удостоверенных нотариусами г. Тирасполя Приднестровья. Минюст России в соответствии с письмом МИДа России от 07. 09.2015 № 50-60-3968/2 дснг дал разъяснения «о возможности применения на территории Российской Федераций документов, заверенных нотариусами Приднестровья, а также о нюансированном подходе к определению действительности документов, исходящих от органов управления непризнанных государств. Не все они априори должны признаваться юридически ничтожными, как — не влекущие правовых последствий». В определенных случаях можно руководствоваться Протоколом о взаимном признании действия на территории Приднестровья и Республики Молдова документов, выдаваемых компетентными органами Сторон от 2001 года. В соответствии с Протоколом, помимо свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, удостоверений личности и паспортов, Республика Молдова признает действительными и другие документы, выдаваемые компетентными органами Приднестровья водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автотранспортных средств и номерных знаков; документы об образовании; документы, выдаваемые и удостоверяемые нотариальными учреждениями; свидетельства о государственной регистрации юридических лиц; трудовые» книжки; документы, о трудовом стаже, а также пенсионные и иные документы, выдаваемые — соответствующими органами.

09.2015 № 50-60-3968/2 дснг дал разъяснения «о возможности применения на территории Российской Федераций документов, заверенных нотариусами Приднестровья, а также о нюансированном подходе к определению действительности документов, исходящих от органов управления непризнанных государств. Не все они априори должны признаваться юридически ничтожными, как — не влекущие правовых последствий». В определенных случаях можно руководствоваться Протоколом о взаимном признании действия на территории Приднестровья и Республики Молдова документов, выдаваемых компетентными органами Сторон от 2001 года. В соответствии с Протоколом, помимо свидетельств о регистрации актов гражданского состояния, удостоверений личности и паспортов, Республика Молдова признает действительными и другие документы, выдаваемые компетентными органами Приднестровья водительские удостоверения, свидетельства о регистрации автотранспортных средств и номерных знаков; документы об образовании; документы, выдаваемые и удостоверяемые нотариальными учреждениями; свидетельства о государственной регистрации юридических лиц; трудовые» книжки; документы, о трудовом стаже, а также пенсионные и иные документы, выдаваемые — соответствующими органами. Таким образом, нотариусы или нотариальные палаты, которым адресованы для хранения завещания граждан Российской Федерации, удостоверенные нотариусами г. Тирасполя Приднестровья, в целях защиты прав указанных граждан должны принять их на хранение. Это, на мой взгляд, упрощает взаимоотношения нотариусов, стран международного нотариата, по ведению наследственных дел с иностранным субъектом.

Таким образом, нотариусы или нотариальные палаты, которым адресованы для хранения завещания граждан Российской Федерации, удостоверенные нотариусами г. Тирасполя Приднестровья, в целях защиты прав указанных граждан должны принять их на хранение. Это, на мой взгляд, упрощает взаимоотношения нотариусов, стран международного нотариата, по ведению наследственных дел с иностранным субъектом.

Думается, что нотариусы должны напрямую входить в информационные системы по наследственным делам, осуществлять обмен информацией, минуя административные препоны. С другой стороны, необходимо продолжение развития общих начал построения работы по наследованию с участием иностранных субъектов на основе единых принципов, которые должны выразиться в создании и заключении специальных двусторонних договоров о наследовании, в отличие от договоров о правовой помощи.

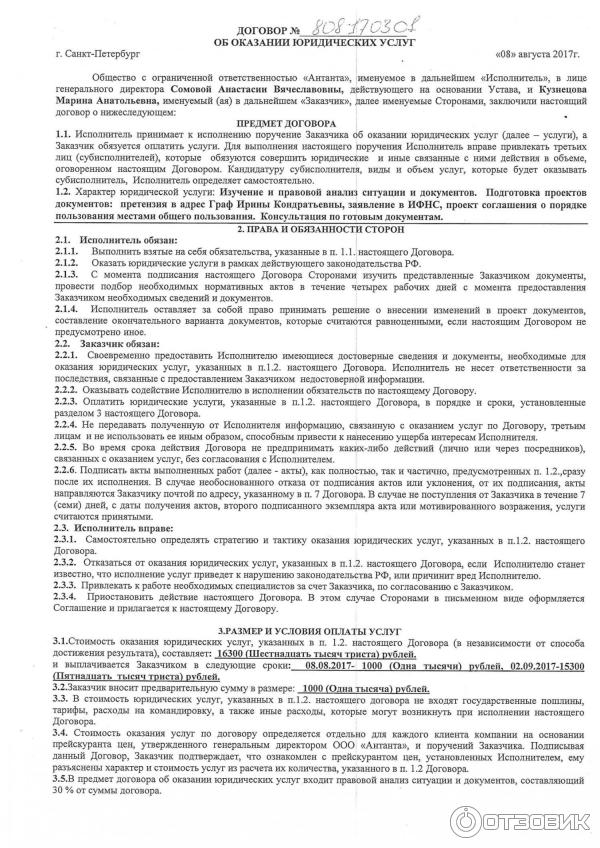

Что такое MSA? Как должны работать генеральные соглашения об обслуживании

Иногда договор охватывает разовое действие между сторонами, но что происходит, когда отношения или обстоятельства продолжаются? Когда стороны, подписавшие соглашение, знают, что они продолжат совместную работу в будущем, Генеральное соглашение об услугах (MSA) может упростить эти будущие соглашения и ускорить процесс переговоров.

С MSA дополнительные контракты не нужно перезаключать, и основы первоначального соглашения могут быть включены во все будущие контракты. Хотя технологическая отрасль чаще всего использует MSA, эти соглашения подходят для любых долгосрочных, текущих деловых отношений, включая взаимодействие между клиентом и поставщиком, государственные контракты и переговоры с профсоюзами.

В своей основе MSA представляет собой договор между двумя или более сторонами, который устанавливает, какие положения и условия будут регулировать всю текущую и будущую деятельность и обязанности. СУГ полезны, поскольку они позволяют сторонам планировать будущее, а также ускоряют ратификацию будущих соглашений. Это потому, что MSA создают структуру контракта, которая устанавливает основу для всех будущих действий.

Еще лучше то, что MSA позволяет вносить изменения по мере развития обстоятельств, рассматривая только конкретную сделку, но сохраняя основные принципы, которые будут регулировать все будущие контракты.

Некоторые из основных условий MSA включают:

- Конфиденциальность

- Доставка товара

- Разрешение споров

- География

- Права на интеллектуальную собственность

- Ограничение ответственности

- Условия оплаты

- Место проведения

- Гарантия

- Стандарты работы

Типы соглашений, регулируемых MSA, могут включать:

- Право собственности на недвижимость в застройке

- Роялти, связанные с новыми изобретениями или открытиями

- Как можно раскрывать новую информацию при соблюдении соглашений о конфиденциальности

- Возмещение убытков в случае иска третьей стороны

- Альтернативное разрешение споров и распределение гонораров адвокатов

- Графики работы, зависящие от местных условий работы

- Заказы на поставку и изменения цен, основанные на экономических факторах, таких как стоимость материалов, стоимость жизни и т.

д.

д.

В связи с этим: узнайте о других основных деловых соглашениях

MSA упрощает и оптимизирует процесс переговоров по контракту. Устанавливая условия сделки в самом начале, обе стороны создают деловые отношения, продолжая при этом уточнять свои права, обязанности и ожидания. Закладывая основу своих деловых отношений с MSA, компании переключают свое внимание с основ на детали контракта, не нарушая основополагающего соглашения.

Таким образом, MSA позволяет сторонам планировать будущее и адаптироваться к изменениям бизнес-ландшафта, выделяя потенциальные области конфликта или беспокойства. MSA также устраняют давление крайних сроков и дают сторонам время, чтобы отреагировать и приспособиться.

Наконец, MSA лучше всего подходит для долгосрочных отношений, которым требуется пространство и безопасность для роста и развития. Гибкость, обеспечиваемая MSA, может предотвратить споры и позволить обеим сторонам поддерживать свои основные отношения даже при изменении обстоятельств, а также сэкономить время и деньги.

MSA должен определить ответственность, если какое-либо из следующих событий произойдет в ходе деловых отношений, например:

- Травма или смерть сотрудника

- Материальный ущерб

- Пропущенные сроки

- Неуплата

- Неудовлетворительная работа или обслуживание

- Дефекты продукта

- Несанкционированные платежи

- Недопонимание

Для успешной MSA все дело в деталях. Думайте о своем MSA как о фундаменте ваших постоянных, долгосрочных деловых отношений. Покрывая все непредвиденные обстоятельства и планируя непредвиденные обстоятельства, MSA обеспечивает надежность и работоспособность вашего делового контракта. Таким образом, ваш MSA должен содержать следующую информацию:

- Все возможные проблемы, которые могут возникнуть в ходе деловых отношений

- Какие действия предпримут обе стороны вместе

- Индивидуальные обязанности каждой стороны

Когда дело доходит до определения индивидуальных обязанностей каждой стороны, важно понимать, где может возникнуть конфликт. Для целей MSA стороны должны установить, кто несет ответственность в случае возникновения события или ответственности, чтобы были охвачены все необходимые элементы для выполнения согласованного соглашения.

Для целей MSA стороны должны установить, кто несет ответственность в случае возникновения события или ответственности, чтобы были охвачены все необходимые элементы для выполнения согласованного соглашения.

Области, к которым должен обращаться MSA, включают:

- Управление продуктами и проектами : Кто будет нести ответственность за доставку и установку продукта или услуги и кто будет нести ответственность, если что-то пойдет не так?

- Управление персоналом : Каждая сторона должна перечислить требования к потенциальным сотрудникам и проверки биографических данных, а также другие мероприятия по проверке занятости.

- Доходы и расходы : Определение того, как прогнозируются расходы и как будут производиться и обрабатываться платежи.

- Страховое покрытие : Кто будет заниматься приобретением страховки и какие штрафы будут применяться, если ответственная сторона не сможет приобрести и сохранить согласованную страховую защиту?

- Депонирование и безопасность : Кто обеспечивает резервное финансирование и оплату для защиты проекта или продукта?

- Требования и обязательства : Где будет выполняться работа? Кто будет нести ответственность за соблюдение местных, государственных и федеральных норм и снижение рисков?

- Налоги : Кто будет отслеживать налоги и как будут распределяться и сверяться налоговые обязательства?

- Покрытие и проблемы третьих сторон : Как будут обрабатываться действия, связанные с третьей стороной, и кто будет нести ответственность за решение этих сторонних проблем или споров?

- Расторжение : Что произойдет в случае расторжения делового соглашения?

MSA меняет правила игры для любых текущих деловых отношений. Они устанавливают шаблон переговоров и точку отсчета, что устраняет необходимость воссоздавать новый контракт для каждого действия между сторонами. MSA работают, выбирая конкретные руководящие ключевые условия, а также допуская дополнительные модификации и корректировки. Заблаговременно закладывая юридическую основу для будущих отношений, MSA позволяют каждой вовлеченной стороне действовать быстро и реагировать на меняющийся деловой климат.

Они устанавливают шаблон переговоров и точку отсчета, что устраняет необходимость воссоздавать новый контракт для каждого действия между сторонами. MSA работают, выбирая конкретные руководящие ключевые условия, а также допуская дополнительные модификации и корректировки. Заблаговременно закладывая юридическую основу для будущих отношений, MSA позволяют каждой вовлеченной стороне действовать быстро и реагировать на меняющийся деловой климат.

- Что такое контракт MSA и что он делает?

- Зачем использовать Генеральное соглашение об обслуживании?

- Что должно быть включено в МСЭ?

- MSA: основа хороших деловых отношений

- Типы контрактов

Основное соглашение об обслуживании (MSA)

Что такое основное соглашение об обслуживании?

Генеральное соглашение об обслуживании («MSA») — это договор между двумя сторонами, имеющими текущий проект или деловые отношения, который предлагает гибкую систему для завершения проекта с течением времени, когда в процессе будут приниматься решения. Целью MSA является установление границ договорных отношений, создание системы для выполнения работы, которая должна быть выполнена, а также обеспечение эффективного способа продолжения работы и разрешения любых споров, которые могут возникнуть в ходе курса. проекта. В этом информационном документе обсуждаются основные аспекты составления и обсуждения MSA, передовой опыт для менеджеров, работающих в рамках MSA, а также общие споры, возникающие в рамках этого режима, и способы их эффективного разрешения.

Целью MSA является установление границ договорных отношений, создание системы для выполнения работы, которая должна быть выполнена, а также обеспечение эффективного способа продолжения работы и разрешения любых споров, которые могут возникнуть в ходе курса. проекта. В этом информационном документе обсуждаются основные аспекты составления и обсуждения MSA, передовой опыт для менеджеров, работающих в рамках MSA, а также общие споры, возникающие в рамках этого режима, и способы их эффективного разрешения.

Почему бы не использовать MSA, найденный в Интернете?

MSA по своей природе должны быть адаптированы к сторонам и проектам, которыми они хотят заниматься. Не существует форм соглашений, которые могли бы заменить хорошо составленное соглашение с учетом потребностей и возможностей самих сторон и уникальности их проекта. Хорошо составленный MSA должен служить ориентиром для фактических менеджеров, участвующих с обеих сторон, и действовать в рамках компромисса, который является реальностью любого сложного проекта, включающего несколько этапов, выполняемых несколькими уровнями управления и труда.

Эти проекты часто включают этап анализа, когда стороны оценивают желаемый результат проекта по сравнению с текущим состоянием операций и устанавливают ориентиры или результаты; этап реализации или выполнения, на котором выполняется основная часть работы; и процедура тестирования или оценки работы с твердыми рекомендациями по приемке результатов. Ни одно общее соглашение не может учитывать эти переменные, характерные для проекта и стороны.

Поскольку MSA диктует, как стороны будут взаимодействовать, крайне важно, чтобы он был адаптирован к структуре управления, которая фактически будет использоваться обеими сторонами в отношениях.

Основные элементы основного соглашения об обслуживании

Как следует из названия, MSA является генеральным соглашением, регулирующим высокоуровневую структуру взаимоотношений. После MSA обычно следует ряд технических заданий или «SOW», в которых излагаются фактические детали каждой фазы проекта. MSA определит объем работ, условия оплаты, заказы на изменение, разрешение споров и расторжение.

Разрешение споров

Хотя подавляющее большинство споров по MSA разрешается до или до завершения судебного разбирательства, иногда они доводятся до завершения. И для них есть некоторые данные в опубликованном прецедентном праве. Согласно правовой базе данных Lexis, впервые этот термин появляется в судах в 19 лет.66. Но до 1985 г. было зарегистрировано только 8 случаев, в которых упоминалось либо «Генеральное соглашение об оказании услуг», либо «Генеральное соглашение об оказании услуг». В период с 1985 г. по конец 2007 г. было зарегистрировано еще 324 случая, но за десятилетие с 1 января 2008 г. (после того, как начали сказываться последствия экономического спада 2007-2008 гг.) до конца 2017 г. было зарегистрировано 1028 случаев. или чуть более чем в три раза больше, чем за предыдущие пять десятилетий.

Это означает, что большое количество MSA разрабатывается неэффективно. Таким образом, судебный процесс — это больше, чем просто неудача в отношениях — это неспособность MSA приспособить отношения к изменяющимся обстоятельствам или обеспечить эффективную процедуру для решения непримиримых вопросов без необходимости судебного вмешательства.

Прекращение

MSA должно предусматривать четкое завершение проекта, и если существуют какие-либо текущие обязательства, такие как гарантии, они, очевидно, также должны быть четко определены. Но одной из самых спорных ситуаций является досрочное расторжение, когда одна из сторон либо не выполнила своих обязательств, либо не успевает платить регулярные платежи. Стороны нередко заканчивают судебным разбирательством, потому что они не действовали в соответствии с условиями соглашения об урегулировании конфликта на ранней стадии. К сожалению, многие MSA составлены таким образом, что расторжение является единственной альтернативой. Это часто приводит к ситуации, когда одной стороне причитается значительная сумма денег, а другой остается с частично завершенным проектом, который ничего не стоит в своем незавершенном состоянии. Трения между сторонами усиливаются, если уже были потрачены значительные средства. Слишком часто на данном этапе спора враждебность между двумя сторонами делает невозможным завершение проекта.

Заключительные мысли об основных соглашениях об оказании услуг

Одним из наиболее распространенных сценариев судебных разбирательств, который можно предотвратить с помощью хорошо составленного MSA, является ситуация, когда одна сторона задерживает свои платежи, но предварительно оформившая сторона продолжает выполнять свои обязательства до тех пор, пока не возникнет значительный дефицит. Часто неплательщик начинает жаловаться на качество услуг или продолжает отказываться от результатов, чтобы остановить проекты или иным образом переложить вину. Обратная сторона этого сценария заключается в том, что сторона, осуществляющая предварительную подготовку, просто не может завершить какой-то аспект проекта — либо вообще, либо в соответствии с бюджетом.

Хорошо составленный MSA должен не только предвидеть эти сценарии и обеспечивать способ их разрешения, но также должен давать руководителям проекта четкие указания о том, как действовать в таких ситуациях. Лучше всего иметь не только хорошо составленный MSA, но и руководство по управлению MSA, которое представляет собой отдельный документ, лишенный каких-либо юридических терминов, который функционирует как руководство пользователя по поэтапному процессу разрешения конфликтов, содержащемуся в MSA.

При этом в договоре отражается, какая сторона приступает к оказанию услуги первой;

При этом в договоре отражается, какая сторона приступает к оказанию услуги первой;

д.

д.