Заключение договора \ КонсультантПлюс

Заключение договора

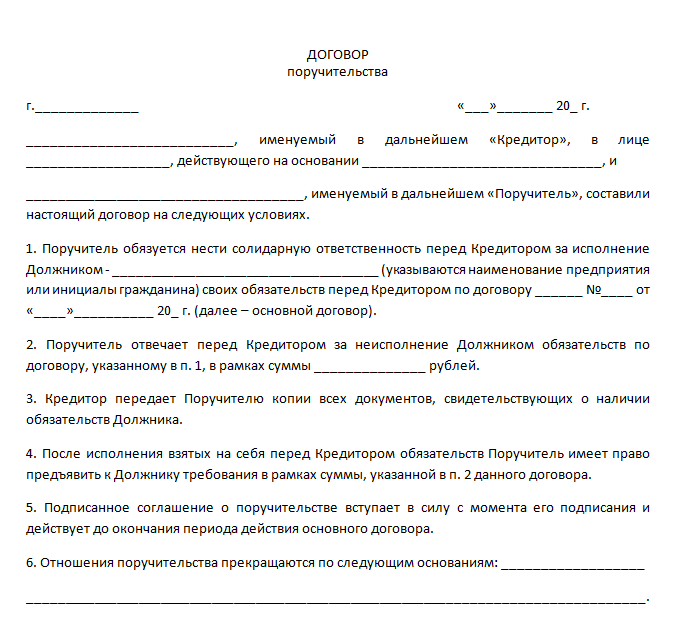

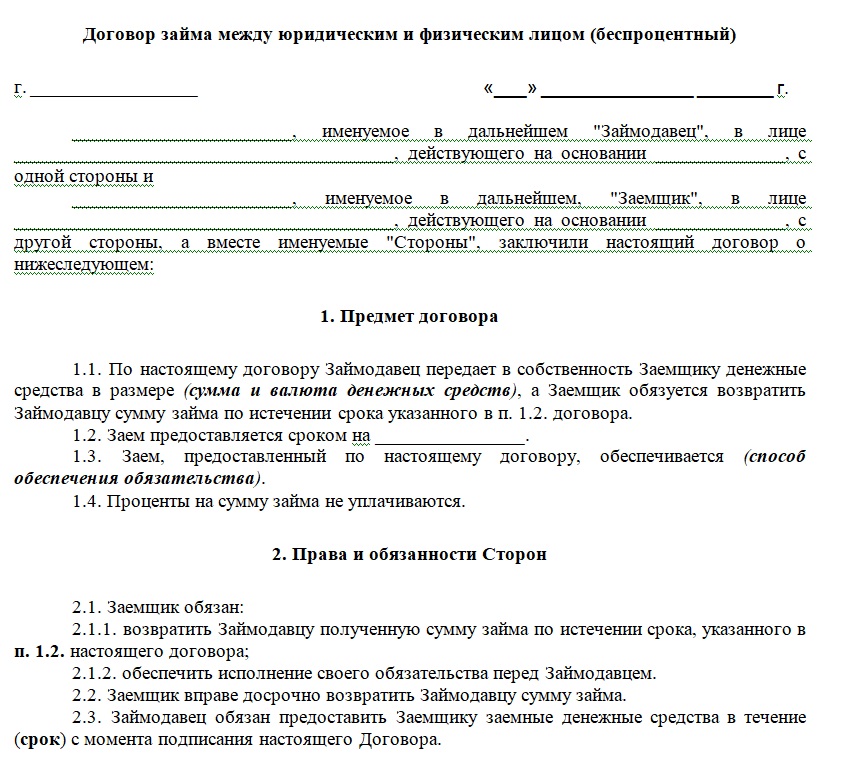

1. В силу пункта 3 статьи 154 и пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Соглашение сторон может быть достигнуто путем принятия (акцепта) одной стороной предложения заключить договор (оферты) другой стороны (пункт 2 статьи 432 ГК РФ), путем совместной разработки и согласования условий договора в переговорах, иным способом, например, договор считается заключенным и в том случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора (пункт 2 статьи 158, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

2. Существенными условиями, которые должны быть согласованы сторонами при заключении договора, являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах существенными или необходимыми для договоров данного вида (например, условия, указанные в статьях 555 и 942 ГК РФ).

Существенными также являются все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абзац второй пункта 1 статьи 432 ГК РФ), даже если такое условие восполнялось бы диспозитивной нормой.

Например, если в ходе переговоров одной из сторон предложено условие о цене или заявлено о необходимости ее согласовать, то такое условие является существенным для этого договора (пункт 1 статьи 432 ГК РФ). В таком случае отсутствие согласия по условию о цене или порядке ее определения не может быть восполнено по правилу пункта 3 статьи 424 ГК РФ и договор не считается заключенным до тех пор, пока стороны не согласуют названное условие, или сторона, предложившая условие о цене или заявившая о ее согласовании, не откажется от своего предложения, или такой отказ не будет следовать из поведения указанной стороны.

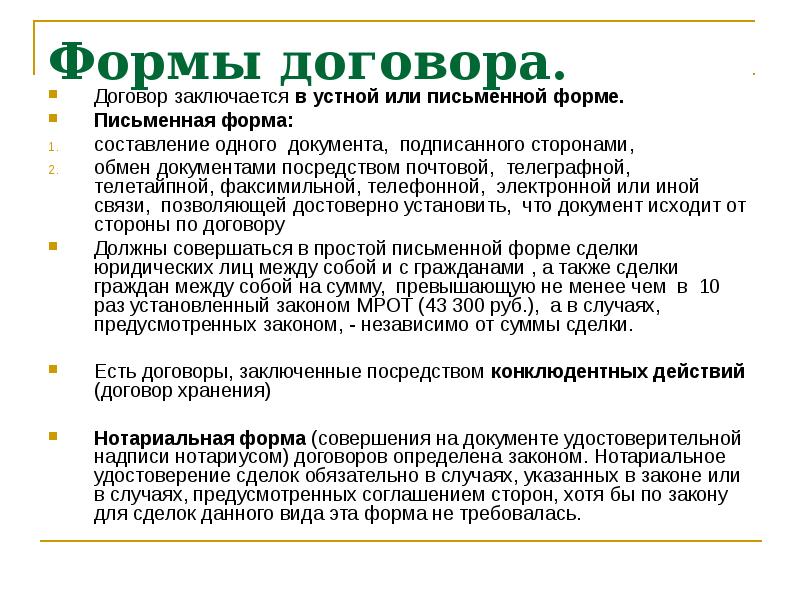

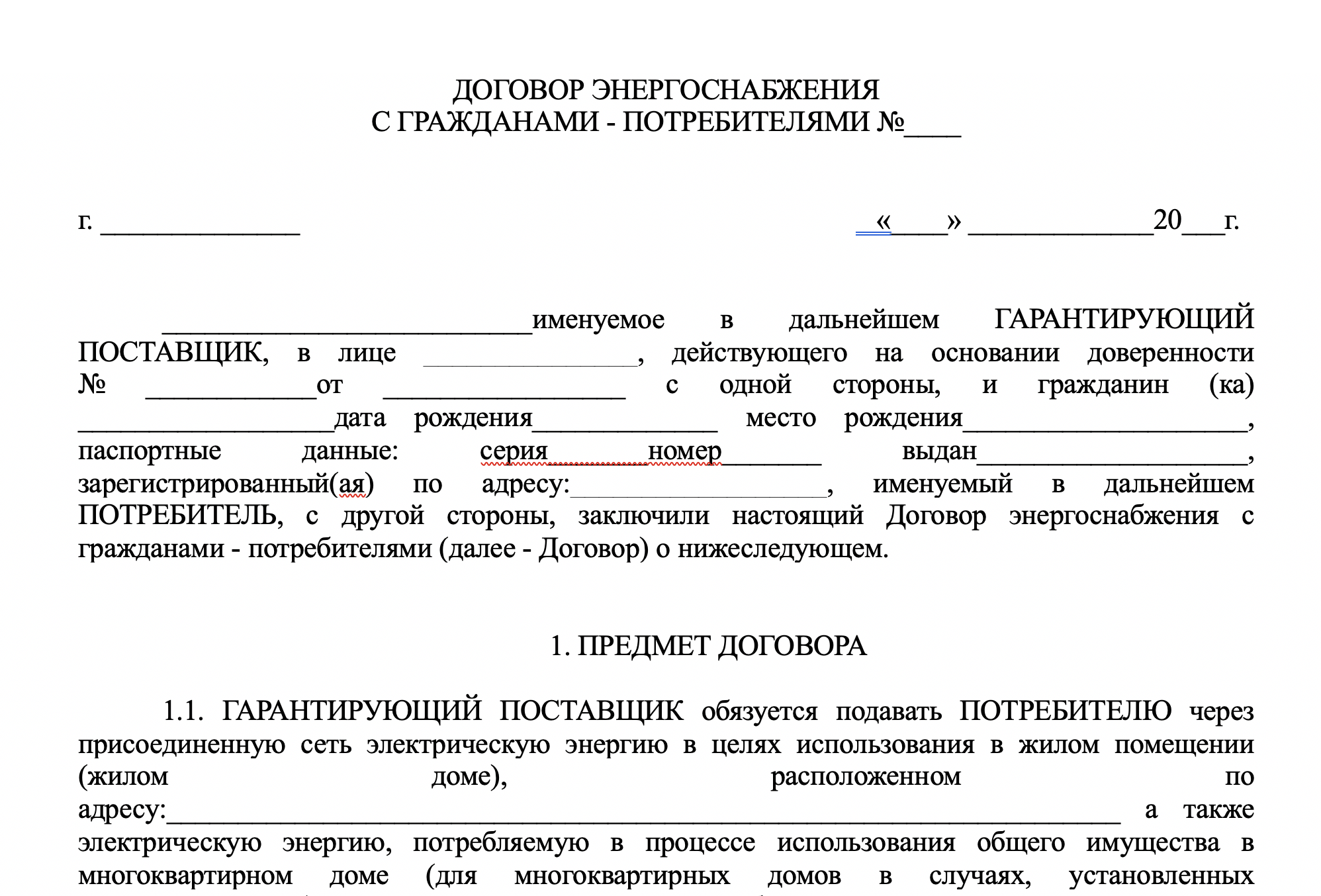

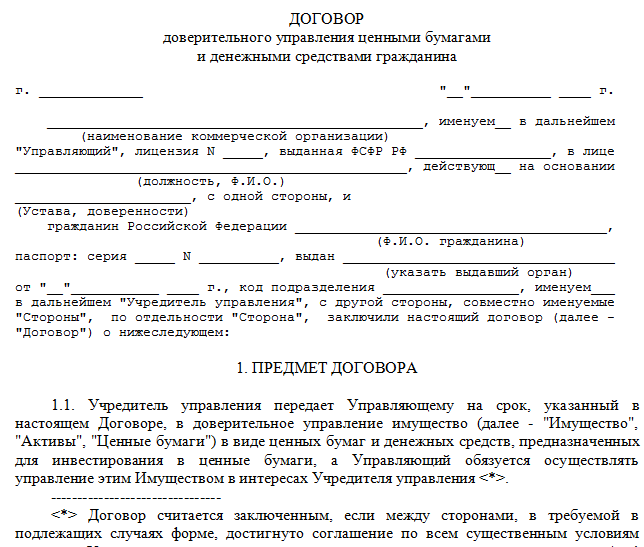

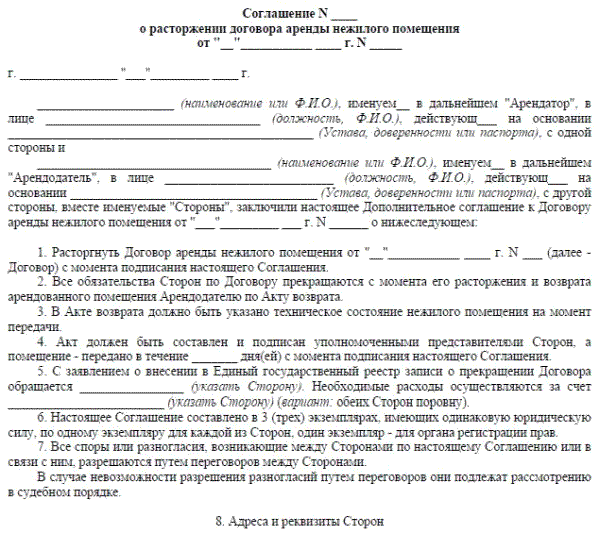

3. Несоблюдение требований к форме договора при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям (пункт 1 статьи 432 ГК РФ) не свидетельствует о том, что договор не был заключен. В этом случае последствия несоблюдения формы договора определяются в соответствии со специальными правилами о последствиях несоблюдения формы отдельных видов договоров, а при их отсутствии — общими правилами о последствиях несоблюдения формы договора и формы сделки (статья 162, пункт 3 статьи 163, статья 165 ГК РФ). Так, при несоблюдении требования о письменной форме договора доверительного управления движимым имуществом такой договор является недействительным (пункты 1 и 3 статьи 1017 ГК РФ). В то же время согласно пункту 1 статьи 609 ГК РФ договор аренды движимого имущества на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме, при несоблюдении которой стороны не вправе ссылаться на свидетельские показания в подтверждение договора и его условий (пункт 1 статьи 162 ГК РФ).

В этом случае последствия несоблюдения формы договора определяются в соответствии со специальными правилами о последствиях несоблюдения формы отдельных видов договоров, а при их отсутствии — общими правилами о последствиях несоблюдения формы договора и формы сделки (статья 162, пункт 3 статьи 163, статья 165 ГК РФ). Так, при несоблюдении требования о письменной форме договора доверительного управления движимым имуществом такой договор является недействительным (пункты 1 и 3 статьи 1017 ГК РФ). В то же время согласно пункту 1 статьи 609 ГК РФ договор аренды движимого имущества на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в письменной форме, при несоблюдении которой стороны не вправе ссылаться на свидетельские показания в подтверждение договора и его условий (пункт 1 статьи 162 ГК РФ).

4. В случае, когда в соответствии с пунктом 2 статьи 433 ГК РФ договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (реальный договор), следует учитывать, что это обстоятельство не освобождает стороны от обязанности действовать добросовестно при ведении переговоров о заключении такого договора. К переговорам о заключении реального договора в том числе подлежат применению правила статьи 434.1 ГК РФ. В частности, если в результате переговоров реальный договор не был заключен, сторона, которая недобросовестно вела или прервала их, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ).

К переговорам о заключении реального договора в том числе подлежат применению правила статьи 434.1 ГК РФ. В частности, если в результате переговоров реальный договор не был заключен, сторона, которая недобросовестно вела или прервала их, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки (пункт 3 статьи 434.1 ГК РФ).

5. По смыслу пункта 3 статьи 433 ГК РФ в отношении третьих лиц договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. В отсутствие государственной регистрации такой договор не влечет юридических последствий для третьих лиц, которые не знали и не должны были знать о его заключении. Момент заключения такого договора в отношении его сторон определяется по правилам пунктов 1 и 2 статьи 433 ГК РФ.

Например, арендатор здания по подлежащему государственной регистрации, но не зарегистрированному договору аренды не может ссылаться на его сохранение при изменении собственника (статья 617 ГК РФ), если новый собственник в момент заключения договора, направленного на приобретение этого здания (например, договора продажи этого здания), не знал и не должен был знать о существовании незарегистрированного договора аренды.

Вместе с тем при рассмотрении спора между сторонами договора, которые заключили в установленной форме подлежащий государственной регистрации договор аренды здания или сооружения, но нарушили при этом требование о такой регистрации, следует учитывать, что с момента, указанного в пункте 1 статьи 433 ГК РФ, эти лица связали себя обязательствами из договора аренды, что не препятствует предъявлению соответствующей стороной к другой стороне договора требования о регистрации сделки на основании пункта 2 статьи 165 ГК РФ.

6. Если сторона приняла от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

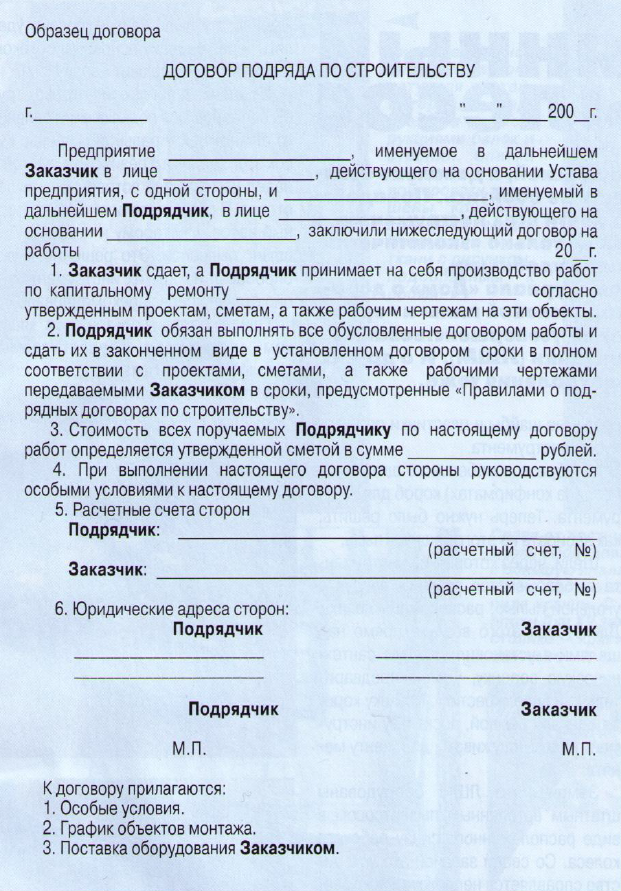

Например, если работы выполнены до согласования всех существенных условий договора подряда, но впоследствии сданы подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон подлежат применению правила о подряде и между ними возникают соответствующие обязательства.

7. По общему правилу, оферта должна содержать существенные условия договора, а также выражать намерение лица, сделавшего предложение (оферента), считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение (абзац второй пункта 1 статьи 432, пункт 1 статьи 435 ГК РФ).

8. В случае направления конкретному лицу предложения заключить договор, в котором содержатся условия, достаточные для заключения такого договора, наличие намерения отправителя заключить договор с адресатом предполагается, если иное не указано в самом предложении или не вытекает из обстоятельств, в которых такое предложение было сделано.

Условия договора могут быть определены путем отсылки к примерным условиям договоров (статья 427 ГК РФ) или к условиям, согласованным предварительно в процессе переговоров сторон о заключении договора, а также содержаться в ранее заключенном предварительном (статья 429 ГК РФ) или рамочном договоре (статья 429.1 ГК РФ) либо вытекать из уже сложившейся практики сторон.

Предложение заключить договор, адресованное неопределенному кругу лиц, из которого не вытекает, что отправитель намерен заключить договор с любым, кто получит такое предложение, например реклама товара, не признается офертой (пункт 1 статьи 437 ГК РФ).

9. При заключении договора путем обмена документами для целей признания предложения офертой не требуется наличия подписи оферента, если обстоятельства, в которых сделана оферта, позволяют достоверно установить направившее ее лицо (пункт 2 статьи 434 ГК РФ).

10. Оферта связывает оферента (становится для него обязательной) в момент ее получения адресатом оферты (пункт 2 статьи 435 ГК РФ). До этого момента она может быть отозвана оферентом, если сообщение об отзыве получено адресатом оферты раньше, чем сама оферта, или одновременно с ней (пункт 2 статьи 435 ГК РФ).

Оферта, ставшая обязательной для оферента, не может быть отозвана, то есть является безотзывной, до истечения определенного срока для ее акцепта (статья 190 ГК РФ), если иное не указано в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано (статья 436 ГК РФ).

Если названный срок для акцепта не установлен, ставшая обязательной для оферента оферта может быть отозвана в любой момент до направления акцепта или до момента, когда оферент узнал о совершении иных действий, свидетельствующих об акцепте. Иное может быть указано в самой оферте либо вытекать из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано (статья 436, пункт 3 статьи 438 ГК РФ).

Оферта считается отозванной с момента получения сообщения об отзыве адресатом оферты, определяемого на основании пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ.

Оферта также прекращает свое действие с момента получения оферентом отказа акцептовать оферту.

11. Акцептовать оферту может лицо или лица, которым адресована оферта. По смыслу статьи 438, пункта 1 статьи 421 ГК РФ такое право не может быть передано другому лицу, если иное не установлено законом или условиями оферты. Например, согласно пункту 7 статьи 429.2 ГК РФ права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу, если иное не предусмотрено соглашением и не вытекает из существа обязательства, которое возникнет в случае акцепта опциона.

12. Акцепт должен прямо выражать согласие направившего его лица на заключение договора на предложенных в оферте условиях (абзац второй пункта 1 статьи 438 ГК РФ). Ответ о согласии заключить договор на предложенных в оферте условиях, содержащий уточнение реквизитов сторон, исправление опечаток и т.п., следует рассматривать как акцепт.

Ответ на оферту, который содержит иные условия, чем в ней предложено, считается новой офертой, если он соответствует предъявляемым к оферте статьей 435 ГК РФ требованиям (статья 443 ГК РФ). Если после получения оферентом акцепта на иных условиях адресат первоначальной оферты предлагает заключить договор на первоначальных условиях, такое предложение также считается новой офертой, если оно отвечает требованиям, предъявляемым к оферте (статьи 443, 435 ГК РФ).

13. Акцепт, в частности, может быть выражен путем совершения конклюдентных действий до истечения срока, установленного для акцепта. В этом случае договор считается заключенным с момента, когда оферент узнал о совершении соответствующих действий, если иной момент заключения договора не указан в оферте и не установлен обычаем или практикой взаимоотношений сторон (пункт 1 статьи 433, пункт 3 статьи 438 ГК РФ).

По смыслу пункта 3 статьи 438 ГК РФ для целей квалификации конклюдентных действий в качестве акцепта достаточно того, что лицо, которому была направлена оферта, приступило к исполнению предложенного договора на условиях, указанных в оферте, и в установленный для ее акцепта срок. При этом не требуется выполнения всех условий оферты в полном объеме.

Если действия совершены в срок, указанный в оферте, но оферент узнал о совершении таких действий по истечении такого срока, то подлежат применению правила статьи 442 ГК РФ.

Молчание не признается акцептом, если иное не вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или прежних деловых отношений сторон (пункт 2 статьи 438 ГК РФ).

14. В соответствии с абзацем первым статьи 442 ГК РФ договор считается заключенным, в том числе когда своевременно направленный акцепт получен с опозданием, за исключением случаев, когда оферент немедленно после получения акцепта не заявит об обратном.

Акцепт считается направленным своевременно, когда из сообщения, содержащего опоздавший акцепт, видно, что оно было отправлено при таких обстоятельствах, что, если бы его пересылка была нормальной, оно было бы получено в пределах срока для акцепта.

Вместе с тем, если акцепт был направлен в пределах срока для акцепта, но с учетом выбранного способа доставки очевидно не мог быть получен оферентом до истечения указанного срока, оферент вправе немедленно сообщить другой стороне о принятии ее акцепта (абзац второй статьи 442 ГК РФ). В отсутствие такого подтверждения договор не является заключенным.

Оферент не лишен права немедленно подтвердить заключение договора и тогда, когда акцепт был направлен после истечения срока, установленного для акцепта.

Подтверждение опоздавшего акцепта может выражаться в том числе путем осуществления или принятия исполнения по договору (пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

КС пояснил, обязан ли заказчик заключать договор с единственным участником несостоявшихся торгов

В комментарии «АГ» представитель заявителя поделился, что разъяснения КС существенным образом скажутся на практике применения положений ГК РФ и Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц. Один из экспертов отметил, что КС выявил расхождение в правоприменительном подходе организаторов торгов, антимонопольной службы и судов. Другой подчеркнул, что, если организатор и участник торгов действуют согласованно, заранее определяют все условия торгов для заключения договора с определенным участником, это однозначно ограничивает условия для свободной конкуренции. Третья считает, что позиция Суда является целесообразной: заказчики могут самостоятельно предусмотреть в положении о закупке те или иные последствия несостоявшейся закупки.

Другой подчеркнул, что, если организатор и участник торгов действуют согласованно, заранее определяют все условия торгов для заключения договора с определенным участником, это однозначно ограничивает условия для свободной конкуренции. Третья считает, что позиция Суда является целесообразной: заказчики могут самостоятельно предусмотреть в положении о закупке те или иные последствия несостоявшейся закупки.

23 декабря Конституционный Суд вынес Постановление № 57-П/2022 по делу о проверке конституционности п. 2 ст. 432, п. 1 ст. 438, п. 4 ст. 445, п. 5 ст. 447, п. 4 ст. 448 ГК РФ, регулирующих порядок заключения договора с единственным участником торгов.

Антимонопольный орган предписал завершить процедуру закупки

Напомним, с жалобой в Суд обратилось АО «Системный оператор Единой энергетической системы», в действиях которого при проведении конкурса на выполнение работ по уборке прилегающей территории Московское УФАС России в 2019 г. выявило нарушения законодательства о закупках. Антимонопольный орган посчитал, что отказ от заключения с ООО «АВК Комплекс» договора по результатам конкурса необоснован, выдал предписание и обязал общество завершить процедуру закупки. Эти решения общество «СО ЕЭС» оспорило в суде, указав, что конкурс был признан несостоявшимся ввиду допуска к закупке лишь одной заявки.

Антимонопольный орган посчитал, что отказ от заключения с ООО «АВК Комплекс» договора по результатам конкурса необоснован, выдал предписание и обязал общество завершить процедуру закупки. Эти решения общество «СО ЕЭС» оспорило в суде, указав, что конкурс был признан несостоявшимся ввиду допуска к закупке лишь одной заявки.

Однако суды пришли к выводу, что проведенная процедура соответствует правовой природе торгов и заказчик был обязан соблюдать общие принципы и нормы, предусмотренные гражданским законодательством, и не должен нарушать права ООО «АВК Комплекс» как экономически более слабой стороны.

В жалобе в Конституционный Суд общество «СО ЕЭС» пояснило, что п. 2 ст. 432, п. 1 ст. 438, п. 4 ст. 445, п. 5 ст. 447, п. 4 ст. 448 ГК РФ не соответствуют Конституции РФ, поскольку во взаимосвязи и по смыслу, придаваемому судебной практикой, эти нормы ограничивают свободу договора в гражданском обороте. Как считает заявитель, данные нормы допускают принуждение организатора торгов к заключению договора с единственным участником даже при признании конкурса несостоявшимся. Заявитель также отметил, что п. 4 ст. 445 ГК РФ позволяет антимонопольному органу в не предусмотренных законом случаях требовать заключения договора в административном порядке, что неконституционно.

Заявитель также отметил, что п. 4 ст. 445 ГК РФ позволяет антимонопольному органу в не предусмотренных законом случаях требовать заключения договора в административном порядке, что неконституционно.

КС решит, конституционны ли нормы ГК РФ о заключении договора с единственным участником торгов

В жалобе организатор торгов указал, что ряд положений гражданского законодательства допускают принуждение организатора торгов к заключению договора с единственным участником даже при признании конкурса несостоявшимся

25 октября 2022 Новости

КС проанализировал оспариваемые положения

В ходе заседания Конституционного Суда 25 октября большая часть представителей органов власти высказалась о том, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции, отмечая, в частности, что заказчик не наделен правом немотивированно отказывать в заключении договора с единственным участником, поскольку это нарушает принцип равенства участников гражданских правоотношений и создает необоснованные преимущества для заказчика. При этом многие из участников обсуждения отметили, что разъяснения Суда необходимы, поскольку сформировалась разрозненная и противоречивая правоприменительная практика.

При этом многие из участников обсуждения отметили, что разъяснения Суда необходимы, поскольку сформировалась разрозненная и противоречивая правоприменительная практика.

КС отметил, что представленными материалами не подтверждается применение в деле с участием заявителя п. 4 ст. 445 ГК РФ, устанавливающего судебный порядок понуждения к заключению договора, а потому прекратил производство по делу в этой части.

Суд указал, что запрет экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию, подразумевает возможность применения мер государственного воздействия к лицам, нарушающим антимонопольное законодательство, что само по себе не может рассматриваться как неправомерное ограничение конституционных прав и свобод. Законодатель, регулируя эту сферу общественных отношений, может и должен предусматривать меры, обеспечивающие поддержку конкуренции и свободы экономической деятельности, подчеркнул КС.

Как поясняется в постановлении, торги – специфический способ совершения сделки посредством проведения конкурса или аукциона.

Согласно п. 6 ст. 447 ГК правила, предусмотренные его ст. 448 и 449, применяются к торгам, проводимым в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг или приобретение имущественных прав, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений. КС разъяснил, что это указание означает возможность конкретизации процедуры торгов в специальном законодательстве. К таковому, в частности, относятся Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Закон о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, который и был применен судами в деле заявителя.

Суд подчеркнул, что п. 5 ст. 447 ГК, устанавливая, что аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися, не регламентирует, какие конкретно последствия могут наступать в случае признания торгов несостоявшимися. Это, однако, не является пробелом в законодательном регулировании – исходя из природы данной общей нормы, рассчитанной на применение при отсутствии специального регулирования. В отдельных же законах такие последствия законодатель предусмотрел. Например, в ч. 5 ст. 52 Закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установлено, что после признания торгов несостоявшимися договор с единственным их участником заключается в рамках процедуры осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Конституционный Суд напомнил, что целью торгов как юридической процедуры является выявление претендента на заключение договора, который способен предложить наиболее приемлемую – высокую или низкую – цену (при проведении аукциона) или лучшие условия договора (при проведении конкурса) и тем самым наиболее полно удовлетворить интересы как организатора торгов, так и победителя, а в некоторых случаях и третьих лиц.

Из п. 5 ст. 447 ГК не вытекает вывод о том, что признание торгов несостоявшимися означает отсутствие у них юридических последствий, а значит, возложение на организатора торгов обязанности заключить договор с единственным поставщиком в принципе невозможно. «Когда в специальном законодательстве отсутствует указание на последствия признания торгов несостоявшимися, факт признания их таковыми означает, что они не могут влечь юридических последствий именно как специфический способ заключения сделки», – отмечается в постановлении.

Вместе с тем поясняется, что указанная норма не препятствует возникновению различных правовых последствий признания торгов несостоявшимися применительно к конкретным видам торгов, не мешает установлению таких последствий законодателем, что и происходит при принятии законодательных актов о тех или иных торгах, а в случаях, предусмотренных законом, такие последствия могут устанавливаться в документах, регламентирующих порядок проведения торгов, в частности в положении о закупке, утверждаемом заказчиком.

В связи с этим КС посчитал, что сам по себе п. 5 ст. 447 ГК, являясь общей нормой, не противоречит Основном Закону, поскольку не исключает возможности закреплять в специальном законодательстве различные правовые последствия признания торгов несостоявшимися. Во взаимосвязи с ним не может придаваться иное значение и п. 2 ст. 432, п. 1 ст. 438 и п. 4 ст. 448 Кодекса.

Суд указал, что если организатор торгов имеет возможность выбора – либо заключить договор с участником закупочной процедуры, в отношении которого было принято решение о заключении договора, либо объявить ее повторно, то само по себе это не вступает в противоречие с основными началами гражданского законодательства. Подобный подход находит некоторое подтверждение в практике территориальных органов антимонопольной службы и в практике судов, не исключая Верховный Суд РФ.

Однако со ссылкой на ответ ВС РФ Конституционный Суд пояснил, что в судебной практике преобладает иной подход: подача в процессе организованных торгов единственной заявки, не отведенной закупочной комиссией и отвечающей всем установленным в закупочной документации параметрам, должна признаваться удовлетворяющей интересам организатора торгов и потому расцениваться как обязательный повод для заключения с ним договора, хотя торги и признаны несостоявшимися.

КС отметил, что Законом о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для поддержания конкуренции и повышения эффективности закупок за счет бюджетных средств предусмотрена возможность ограничения свободы договора организатора торгов понуждением к его заключению сделки с единственным участником. В отличие от правоотношений, складывающихся на основе норм данного закона, организатор торгов, проводимых в соответствии с Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, должен руководствоваться положением о закупке.

Суд обратил внимание, что уполномоченные государственные органы не вправе против воли организатора торгов нарушать принципы свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства в частные дела и беспрепятственного осуществления гражданских прав. Между тем он уточнил: условием реализации указанных принципов является отсутствие в положении о закупке предписаний, создающих условия для дискриминации участника торгов и нарушения его прав. Поэтому документами, регламентирующими закупки, включая соответствующее положение о закупке, не должна допускаться ситуация, когда заказчик действовал бы в отношениях с единственным участником торгов по своему произвольному усмотрению, не основанному на какой-либо регламентации, определенным образом предписывающей его поведение при признании торгов несостоявшимися в связи с отсутствием других участников торгов, изложено в постановлении.

Поэтому документами, регламентирующими закупки, включая соответствующее положение о закупке, не должна допускаться ситуация, когда заказчик действовал бы в отношениях с единственным участником торгов по своему произвольному усмотрению, не основанному на какой-либо регламентации, определенным образом предписывающей его поведение при признании торгов несостоявшимися в связи с отсутствием других участников торгов, изложено в постановлении.

Таким образом, Конституционный Суд признал оспариваемые нормы не противоречащими Конституции, поскольку по конституционно-правовому смыслу этих норм в системной связи с Законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц не предполагается обязанность заказчика (организатора торгов) заключить договор с единственным участником торгов в случае их признания несостоявшимися, если в положении о закупке прямо предусмотрено, что торги проводятся повторно.

Когда же в названном документе подобное решение вопроса не предусмотрено либо допускается произвольное усмотрение заказчика в вопросе о заключении такого договора, признание торгов несостоявшимися на указанном основании не влечет отказа от заключения договора с единственным участником торгов, если объективных препятствий к заключению договора с этим участником не имеется. Так, заказчик имеет возможность заключить договор с единственным участником, предложение которого является конкурентным, соответствует закупочной документации, а она, в свою очередь, не ограничивает условия для свободной конкуренции, установил Суд. Он также обязал пересмотреть дело заявителя.

Так, заказчик имеет возможность заключить договор с единственным участником, предложение которого является конкурентным, соответствует закупочной документации, а она, в свою очередь, не ограничивает условия для свободной конкуренции, установил Суд. Он также обязал пересмотреть дело заявителя.

Комментарий представителя заявителя

Представлявший заявителя в КС юрист, к.ю.н. Сергей Белов в комментарии «АГ» отметил, что в целом решение является ожидаемым. «Наша позиция как раз и сводилась к тому, что буквальное толкование закона было фактически пересмотрено практикой его применения со стороны как ФАС, так и судов. И КС РФ возвращает все “на круги своя” и предлагает читать закон так, как он написан. Важно, что КС сделал акцент на том, что нужно в положениях о закупках оговаривать последствия признания конкурса или аукциона несостоявшимся, поскольку для участников это порождает определенность исхода, в случае если будет только один участник. Я думаю, что разъяснения КС существенным образом скажутся на практике применения оспариваемых положений ГК РФ и Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц, поэтому не зря Суд внимательно и тщательно рассмотрел данное дело и вынес по нему постановление», – прокомментировал он.

Эксперты «АГ» оценили позицию Суда

Адвокат АП г. Москвы Александр Иноядов обратил внимание, что КС выявил расхождение в правоприменительном подходе организаторов торгов, антимонопольной службы и судов в части толкования существующей обязанности организаторов торгов заключать договор по результатам конкурентной закупки (торгов), признанной несостоявшейся, с единственным участником, подавшим заявку.

Эксперт считает важным разъяснение о том, что такая обязанность установлена только в случаях отсутствия в локальном акте организаторов торгов – положении о закупках товаров, работ, услуг – соответствующего прямого указания, во всех остальных случаях договор должен быть заключен. «Толкование Конституционного Суда позволяет обеспечить достижение целей конкурентной закупки для организаторов закупок и провести повторные закупочные процедуры при условии должного регулирования в своем Положении о закупках. Тем самым следует ожидать и изменения правоприменительной практики», – полагает Александр Иноядов.

Адвокат АК «Кожанов и партнеры» Виктор Кожанов согласился с позицией КС РФ, который, по его мнению, верно указал на приоритет специальных норм над общими. Как считает эксперт, возможность в законодательстве о закупочной деятельности заключения договора с единственным участником, когда торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием других участников, представляет интерес. «К примеру, представить ситуацию, когда организатор и участник торгов действуют согласованно, заранее определяют все условия торгов для заключения договора с определенным участником. Результат таких согласований ограничивает условия для свободной конкуренции просто потому, что не вызывает интереса для участия в торгах. Напротив, если бы законодательство не позволяло заключать договоры с единственным участником, то возможности для подобных “договоренностей” исключались, организатору пришлось бы искать возможности и создавать условия для участия в торгах нескольких участников», – высказался он.

Юрист антимонопольной практики АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Анастасия Яремчук указала, что по рассмотренному вопросу действительно существует противоречивая административная и судебная практика с преобладающим подходом в пользу того, что организатор торгов все-таки должен заключить договор с единственным участником (судебные акты по делу № А40-159260/2021; решение Московского УФАС России от 25 февраля 2022 г. по делу № 077/07/00-2988/2022 и пр.). Данная позиция обусловлена тем, что проведение конкурентной процедуры направлено на удовлетворение потребности заказчика, а потому у него нет оснований отказываться от заключения договора с заявкой, поданной без конкурентной борьбы, пояснила эксперт.

по делу № 077/07/00-2988/2022 и пр.). Данная позиция обусловлена тем, что проведение конкурентной процедуры направлено на удовлетворение потребности заказчика, а потому у него нет оснований отказываться от заключения договора с заявкой, поданной без конкурентной борьбы, пояснила эксперт.

При применении противоположной позиции, как отметила Анастасия Яремчук, поднимается следующий вопрос: в контексте п. 1 ст. 447 ГК РФ договор по результатам проведения торгов заключается с лицом, выигравшим торги, которым, согласно ч. 4 названной нормы, признается лицо, предложившее наибольшую цену (в аукционе) или лучше условия (конкурс). Таким образом, заключение договора предполагается с лицом, которое одержало победу в конкурентной борьбе, отсутствующей при участии единственного участника. «Вместе с тем в отсутствие прямого законодательного регулирования в контексте применения Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц данного вопроса представляется наиболее целесообразной позиция, занятая КС РФ, об отдаче соответствующего решения фактически на откуп заказчикам: они могут самостоятельно предусмотреть в положении о закупке те или иные последствия несостоявшейся закупки», – считает эксперт.

Какова цель контракта и почему контракты важны?

Контракты завершаются каждую секунду каждого дня. В частности, для предприятий контракты выступают в качестве жизненно важного инструмента для построения новых отношений, расширения существующих и закрытия сделок.

Однако оформление отношений является лишь одной из многих целей, выполняемых контрактами. Широкое использование контрактов означает, что в настоящее время существует бесчисленное множество способов, которыми контракт может помочь бизнесу (при правильном управлении).

Согласно IACCM, контракты преследуют несколько целей, и в результате они часто могут сбивать с толку.

Но не бойся. На этой странице рассказывается, почему контракты важны в бизнесе, для чего они используются, а также наши советы о том, как оптимизировать ваш контрактный процесс, чтобы обеспечить максимальную отдачу от ваших контрактов.

Что такое контракт?

Контракт – это юридически обязывающее соглашение между двумя или более сторонами. После подписания это договорное соглашение создает обещание, что определенные права и обязанности будут выполнены каждой стороной. По сути, обещание лежит в основе каждого контракта.

После подписания это договорное соглашение создает обещание, что определенные права и обязанности будут выполнены каждой стороной. По сути, обещание лежит в основе каждого контракта.

Хотя определение контракта простое, на практике эти обещания могут быть сложными. В Juro мы стараемся максимально упростить и объяснить эти процессы:

- Что делает обещание контрактом? (Элементы договора)

- Когда обещание не является обещанием? (Соглашение и контракт — в чем разница?)

- Как понять всю вселенную данных нами обещаний? (Как создать репозиторий контрактов)

- Что, если нам нужно изменить обещание, которое мы даем? (Как изменить договор)

- Откуда мы знаем, что пришло время выполнить все эти обещания? (Как управлять продлением контракта)

Однако, прежде чем столкнуться с головной болью, вызванной контрактными процессами, важно точно понять, какова цель контракта и почему они стали важным инструментом для всех предприятий.

Какова цель контракта?

Основной целью контракта является официальное оформление новых отношений и определение различных юридических обязательств каждой стороны перед другой.

Сегодня большинство договоров заключается между предприятиями, а не людьми. В то время как отдельные лица время от времени подписывают базовые контракты — о продаже дома или принятии предложения о работе, — предприятия массово подписывают юридические соглашения с партнерами, клиентами и поставщиками. Дело в том, что договорные соглашения составляют основу любых коммерческих отношений.

Почему важны контракты?

Как отмечается в отчете IACCM, контракты выполняют различные важные бизнес-функции, что делает их важными деловыми документами для многих организаций. Важность заключения договора во многом обусловлена тем, что он выполняет следующие цели:

1. Контракты служат записью прав, обязанностей и обязанностей

Прежде всего, контракты служат надежной записью прав, ответственности и обязательств сторон, подписавших его.

В действующем контракте будет подробно описано, какие обязанности каждая сторона имеет друг перед другом, как они должны выполняться, с чем они будут сопоставляться и когда. В результате контракты действуют как полезный документ, на который каждая сторона может ссылаться, напоминая себе об обязанностях, которые они несут и несут.

Используя контракты таким образом, предприятия могут распределять и минимизировать риски, поскольку существует определенная степень предсказуемости и ясности в отношении того, кто за что отвечает и на каких условиях. Затем бизнес может использовать эти фундаментальные знания для обоснования последующих бизнес-решений.

2. Контракты придают частным обещаниям юридическую силу

Намерение быть юридически связанным является основным компонентом любого контракта, и для того, чтобы контракт существовал и имел законную силу, необходимо, чтобы обе стороны разделяли это намерение.

Это означает, что, в отличие от других, менее формальных обещаний, обещание в контракте — это обещание, которое вы имеете законное право на принудительное исполнение в суде, как правило, когда другая сторона нарушила первоначально согласованные условия и причинила вам какие-либо убытки.

Для всех предприятий — больших и малых — контракт защитит вас в случае правонарушений. Контракт не только даст вам право подать в суд в случае нарушения условий, с которыми вы согласились, но также объяснит, в какой юрисдикции вы можете предпринять это действие и какие шаги предпринять для этого.

3. Контракты формализуют отношения между сторонами

Еще до начала процесса контракта две или более сторон договорились работать вместе на взаимовыгодной основе.

Контракты — это способ формализации отношений между предприятиями, а также определение того, как вы будете поддерживать эти отношения, какие обязательства вам необходимо выполнять, как долго вы будете их выполнять и за какую цену.

Быстрорастущие компании должны будут часто вступать в эти отношения и хорошо их развивать, поэтому понимание того, что ожидается друг от друга, и ответственность за данные обещания необходимы для развития более плодотворных отношений в ближайшие годы.

4.

Контракты гарантируют, что вы получите оплату

Контракты гарантируют, что вы получите оплатуЕще одна цель письменного контракта — оговорить процесс оплаты и получить доход. Например, когда компания SaaS предлагает предоставить свои услуги другому бизнесу, это почти всегда связано с затратами. В контракте будет указана эта стоимость вместе с другими деталями, такими как:

- Точная сумма денег, подлежащая выплате

- Как часто будут производиться платежи

- Используемый способ оплаты

- Расходы, связанные с просрочкой платежа

- Сроки и сроки автоматического продления

Таким образом, контракт также действует как гарантия, гарантирующая право вашего бизнеса на оплату в определенную дату.

5. Контракты дают возможность увеличить доход

Многие предприятия также могут использовать контракты как возможность для увеличения дохода. Обычно это достигается двумя способами:

A. Обсуждая условия контракта для увеличения стоимости

Все просто. Договариваясь об условиях контракта, которые работают в их пользу, например, увеличивая цену, уплачиваемую за определенную подписку на программное обеспечение, или повышая продажи определенной услуги, бизнес может увеличить свой доход. Переговоры по контракту — это прекрасная возможность сделать согласованные сделки более ценными.

Договариваясь об условиях контракта, которые работают в их пользу, например, увеличивая цену, уплачиваемую за определенную подписку на программное обеспечение, или повышая продажи определенной услуги, бизнес может увеличить свой доход. Переговоры по контракту — это прекрасная возможность сделать согласованные сделки более ценными.

B. За счет повышения эффективности процесса заключения контракта

Контракты предназначены для того, чтобы сделать сделку официальной, что приводит к получению дохода. Таким образом, любые барьеры, препятствующие быстрому и частому согласованию, также являются барьерами для получения дохода.

Например, если ваша команда юристов блокирует контракт из-за нехватки времени, ваша бизнес-группа может упустить возможность заключить сделку. Эту проблему легко решить с помощью программного обеспечения, которое позволяет бизнес-командам самообслуживаться, однако многие предприятия продолжают терять потенциальный доход, следуя устаревшим, неэффективным процессам рабочего процесса контрактов.

Если процесс заключения контракта будет как можно более плавным, простым и эффективным, это устранит эти упущенные возможности и дорогостоящую трату времени. Чтобы убедиться, что контракты лучше служат вам в качестве пути к доходу, откройте для себя более эффективный способ их использования — нажмите кнопку ниже, чтобы узнать больше об универсальной автоматизации контрактов с Juro.

Заключение контрактов в ИСУ | Офис советника университета

- Что такое контракт?

- Что такое университетский контракт?

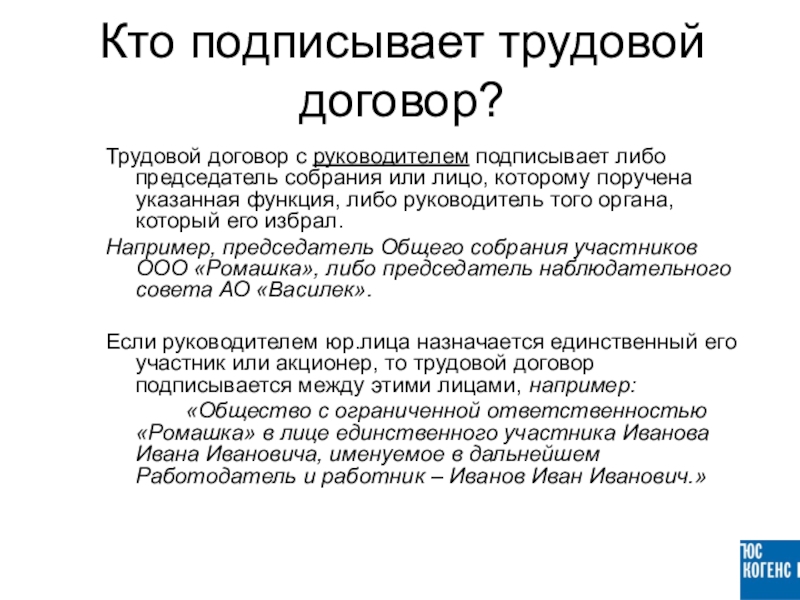

- Кто может подписать или сделать обязывающее предложение для Университета?

- Что произойдет, если контракт будет подписан или предложение будет сделано без полномочий?

- Должен ли контракт быть в письменной форме?

- Кто может помочь мне с контрактом?

Что такое контракт?

Контракт – это юридически обязывающее соглашение, которое налагает на стороны обязанность выполнять обещания, содержащиеся в соглашении. Если кто-то не выполняет свою обязанность выполнить свое обещание, он нарушает договор. При нарушении договора одна сторона имеет право на возмещение ущерба. Средство правовой защиты, как правило, восстанавливает ненарушившую сторону в положение, в котором она была бы, если бы другая сторона никогда не нарушала.

Если кто-то не выполняет свою обязанность выполнить свое обещание, он нарушает договор. При нарушении договора одна сторона имеет право на возмещение ущерба. Средство правовой защиты, как правило, восстанавливает ненарушившую сторону в положение, в котором она была бы, если бы другая сторона никогда не нарушала.

Заключение контракта начинается, когда одна из сторон делает предложение выразить свою готовность заключить соглашение с определенными условиями. Контракт заключается, когда другая сторона указывает на принятие или согласие с соглашением. Чтобы быть договором, соглашение должно включать действительное вознаграждение. То есть обе стороны должны что-то внести в соглашение, например деньги, рабочую силу или обещание возврата. Для заключения действительного договора обе стороны должны обладать правоспособностью для заключения договора, а цель или задача договора должны быть законными.

Что такое университетский контракт?

Контракт Университета включает взаимные обязательства между Университетом и другой стороной, которые должны носить обязательный характер. Обязательства могут быть в форме денег или обещаний передать имущество или услуги.

Обязательства могут быть в форме денег или обещаний передать имущество или услуги.

Распространенным заблуждением является то, что Меморандумы о взаимопонимании (МОВ) и Меморандумы о соглашении (МОА) не являются контрактами. Чаще всего MOU и MOA соответствуют приведенному выше определению, и поэтому их следует рассматривать как контракты.

Иногда возникает вопрос, является ли контракт только обязательством отдельного преподавателя или сотрудника, хотя это может относиться к их работе, так что они имеют право заключать такие контракты без одобрения Университета. Если соглашение явно заключено с физическим лицом, а не с Университетом как стороной, оно не будет связывать Университет. Однако сотрудники должны учитывать, требуют ли такие контракты обязательств, противоречащих политике Университета или работе сотрудника в Университете (например, передача прав интеллектуальной собственности или конфликт интересов).

Контракты, подписанные студенческими организациями, сами по себе не являются обязательными для Университета. Однако деятельность некоторых студенческих организаций является совместным проектом с Университетом и требует отдельной подписи уполномоченного должностного лица Университета. Для обеспечения ответственного поведения при заключении контрактов со студентами все такие контракты должны соответствовать правилам студенческих организаций.

Однако деятельность некоторых студенческих организаций является совместным проектом с Университетом и требует отдельной подписи уполномоченного должностного лица Университета. Для обеспечения ответственного поведения при заключении контрактов со студентами все такие контракты должны соответствовать правилам студенческих организаций.

Кто может подписать контракт или сделать обязывающее предложение для Университета?

Попечительский совет делегировал полномочия на подписание контрактов Президенту, который, в свою очередь, может делегировать полномочия на подписание контрактов другим должностным лицам Университета. Список должностных лиц Университета, которым Президент делегировал полномочия, и типы договоров, которые они уполномочены подписывать, можно найти в Контрактный орган политика. Политика Контрактного органа позволяет некоторым из этих должностных лиц Университета повторно делегировать эти полномочия другим, выпустив меморандум о делегировании полномочий, утвержденный Офисом советника университета. На странице Contract Delegations перечислены лица, у которых в настоящее время есть меморандум о делегировании полномочий.

На странице Contract Delegations перечислены лица, у которых в настоящее время есть меморандум о делегировании полномочий.

Физическому лицу может быть предложено подписать контракт, что означает, что физическое лицо подписывает контракт в дополнение к физическому лицу, уполномоченному подписывать контракты от имени Университета штата Айова. Например, преподавателя, который является главным исследователем исследовательского проекта, могут попросить подписать соглашение со спонсором исследования, чтобы указать, что преподаватель готов осуществить исследовательский проект. Контрподписание контракта допустимо, если лицо, уполномоченное подписывать контракты от имени Университета штата Айова, также подписывает контракт.

Помните, что ответ на запрос предложений (RFP) является обязывающим предложением, которое должно получить предварительное разрешение, если только в ответе на RFP не указано, что оно подлежит утверждению лицом, уполномоченным связывать университет. Обратите внимание, однако, что в большинстве RFP будет указано, что ответ должен быть подписан уполномоченной стороной и должен быть безоговорочным. В таких случаях ответ должен подписать должностное лицо Университета с делегированными полномочиями.

В таких случаях ответ должен подписать должностное лицо Университета с делегированными полномочиями.

Если вы считаете, что у вас или вашего подразделения должны быть полномочия по заключению договоров, ознакомьтесь с Политикой организации по заключению договоров, а затем обратитесь в Управление главного юрисконсульта по телефону 4-5352.

Что произойдет, если контракт будет подписан или предложение будет сделано без полномочий?

Такой контракт не является обязательным для Университета и может быть отклонен. Согласно закону, другая сторона может возложить на неуполномоченного подписавшего личную ответственность.

Должен ли контракт быть в письменной форме?

Многие контракты могут быть устными. Однако некоторые договоры являются недействительными, если они не заключены в письменной форме, например те, которые предусматривают выполнение обязательств, которые должны быть выполнены более чем через год в будущем. Кроме того, поскольку университет является государственной организацией, подотчетной обществу, желательно, чтобы договоры заключались в письменной форме.