Ст. 21 ГК РФ. Дееспособность гражданина

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

См. все связанные документы >>>

< Статья 20. Место жительства гражданина

Статья 22.

1. В соответствии с п. 1 комментируемой статьи под дееспособностью граждан понимается способность физического лица (гражданина) своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Полная дееспособность гражданина по общему правилу наступает по достижении им возраста 18 лет.

2. Из правила о возрасте достижения полной дееспособности имеются два исключения: 1) граждане, вступившие в брак до достижения возраста 18 лет, становятся полностью дееспособными со времени вступления в брак; 2) если несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей (усыновителей) или попечителя занимается предпринимательской деятельностью, то он может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипация) (см. комментарий к ст. 27).

Семейное законодательство РФ предусматривает возможность снижения брачного возраста на два года, то есть до 16 лет.

Для снижения брачного возраста до 16 лет необходимо наличие уважительных причин (п. 2 ст. 13 СК РФ). Перечень таких причин законодательством не предусмотрен, однако, как правило, к ним относят беременность, рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения с гражданином, не достигшим брачного возраста, и др.

Разрешение на вступление в брак несовершеннолетним гражданам выносит орган местного самоуправления по месту жительства этих граждан и на основании их письменного заявления (п. 2 ст. 13 СК РФ).

Возможна ситуация, когда несовершеннолетний, вступив в брак, расторгнул его до наступления своего совершеннолетия. В соответствии с абзацем 2 п. 2 комментируемой статьи приобретенная несовершеннолетним в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения им восемнадцати лет.

Если брак несовершеннолетнего признан судом недействительным, вопрос о сохранении несовершеннолетним супругом полной дееспособности будет решаться судом, исходя из интересов несовершеннолетнего супруга и других обстоятельств (например, наличия ребенка и др. ). Сам факт признания недействительным брака, в котором один из супругов несовершеннолетний, не может автоматически лишить такого гражданина полной дееспособности.

). Сам факт признания недействительным брака, в котором один из супругов несовершеннолетний, не может автоматически лишить такого гражданина полной дееспособности.

Задайте вопрос юристу:

+7 (499) 703-46-71 — для жителей Москвы и Московской области

+7 (812) 309-95-68 — для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Статья 21 Гражданского кодекса РФ в новой редакции с Комментариями и последними поправками на 2022 год

Новая редакция Ст. 21 ГК РФ

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

Комментарий к Ст. 21 ГК РФ

1. Правоспособность, возникающая у физических лиц с момента рождения, и дееспособность, приобретаемая с достижением определенного возраста, составляют гражданскую правосубъектность. Основную смысловую нагрузку в тексте п. 1 комментируемой статьи несут слова «своими действиями». Способность иметь гражданские права и обязанности лишь у дееспособных лиц реализуется их собственными действиями.

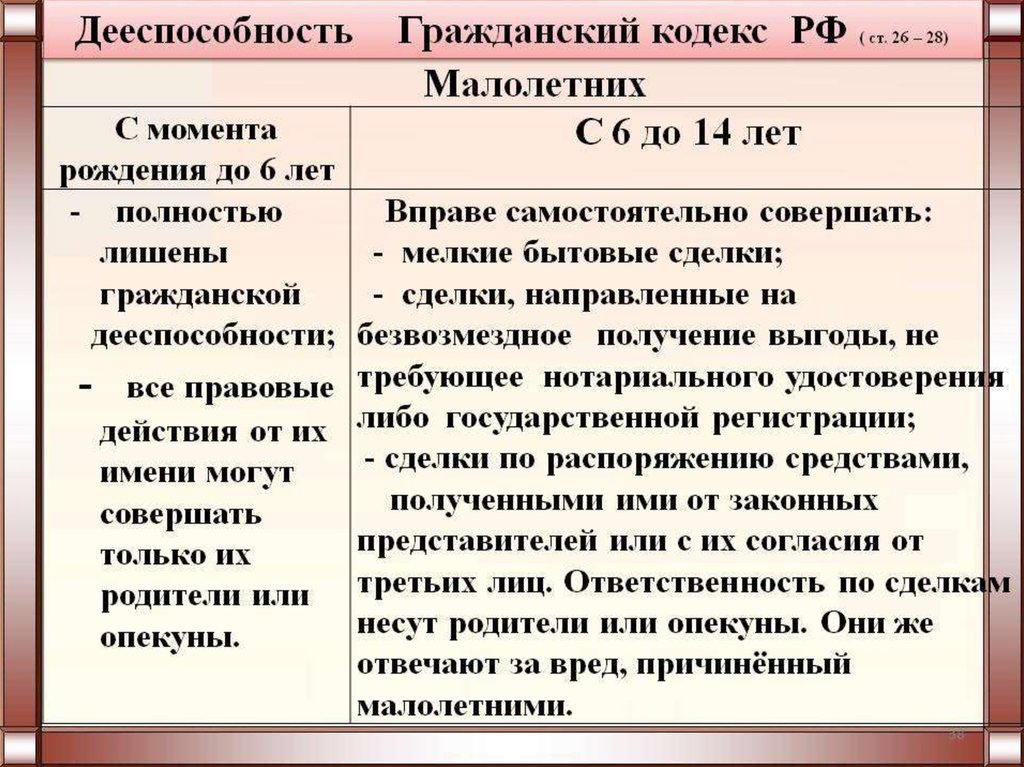

2. Дееспособность — понятие, свойственное только гражданам. Детство, отрочество, юношество — периоды не только взросления человека, но и этапы становления его дееспособности. Недееспособные — до шести лет, с проявлением элементов дееспособности — от шести до четырнадцати лет, частично дееспособные — с четырнадцати, с восемнадцати граждане по общему правилу становятся дееспособными, полноправными субъектами гражданского права.

Наука.

Категория дееспособности граждан представляет большую ценность в силу того, что является юридическим средством выражения свободы личности в сфере имущественных и личных неимущественных отношений.

С.М.Корнеев

3. По объему дееспособности в зависимости от возраста лица разделяются на следующие группы:

недееспособные

(до 6 лет) с отдельными

элементами

дееспособности

(от 6 до 14 лет) частично

дееспособные

(от 14 до

18 лет) дееспособные

(по общему

правилу

с 18 лет)

Физические лица в силу всевозможных физических и психических особенностей всегда индивидуальны, в связи с чем ГК допускает и возможность наступления полной дееспособности ранее восемнадцати лет, и основания ограничения и даже полного ее запрета (см. комментарий к п. 4 ст. 26, ст. ст. 29, 30).

Наука.

Юридические лица, публичные образования в силу специфики правовой сущности приобретают права и несут обязанности не самостоятельно, а через свои органы, что не позволяет выделять в их правосубъектности дееспособность.

О правоспособности юридических лиц см. комментарий к ст. 49 ГК РФ.

4. ГК РФ допускает два основания наступления у лиц, не достигших 18 лет, полной гражданской дееспособности:

а) в случае вступления в установленном порядке в брак;

б) эмансипация (см. комментарий к ст. 27).

Регистрация брака несовершеннолетним лицом означает признание законом за ним гражданско-правовой самостоятельности и влечет автоматическое возникновение дееспособности в полном объеме.

Другой комментарий к Ст. 21 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Согласно ст. 60 Конституции РФ гражданин Российской федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Обладать дееспособностью — значит иметь способность самостоятельно, лично совершать юридически значимые действия, в том числе совершать сделки, заключать договоры, выступать в качестве субъектов различных обязательств, а также нести ответственность за причинение вреда другим лицам, неисполнение принятых обязательств и т. д. Дееспособность — важнейшее социально-правовое свойство гражданина; она обеспечивает его активное участие в гражданском обороте, в предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, реализацию его творческих способностей, различных имущественных и личных неимущественных прав и т.д. В отличие от ранее действовавшего законодательства комментируемая статья включает в понятие дееспособности способность гражданина своими действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские права и обязанности, поскольку, признавая за гражданином возможность самостоятельно приобретать права, логично признавать за ним и способность самостоятельно их осуществлять.

д. Дееспособность — важнейшее социально-правовое свойство гражданина; она обеспечивает его активное участие в гражданском обороте, в предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, реализацию его творческих способностей, различных имущественных и личных неимущественных прав и т.д. В отличие от ранее действовавшего законодательства комментируемая статья включает в понятие дееспособности способность гражданина своими действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские права и обязанности, поскольку, признавая за гражданином возможность самостоятельно приобретать права, логично признавать за ним и способность самостоятельно их осуществлять.

Коль скоро дееспособность — возможность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности, она предполагает определенный уровень интеллектуального развития гражданина, способность понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть их последствия, что, как правило, появляется с достижением совершеннолетия, т. е. 18 лет.

е. 18 лет.

2. Общее правило о моменте возникновения полной дееспособности имеет два исключения. Первое относится к лицам, вступившим в брак до достижения совершеннолетия. СК (ст. 13) устанавливает для мужчин и женщин брачный возраст в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе этих лиц разрешить им вступить в брак, если они достигли возраста 16 лет, например, в случае беременности невесты, при рождении ребенка и др. В виде исключения при наличии особых обстоятельств вступление в брак может быть разрешено и до достижения 16-летнего возраста. Порядок и условия снижения брачного возраста в этих случаях устанавливаются законодательством субъектов РФ.

При регистрации брака несовершеннолетние лица приобретают дееспособность в полном объеме. При расторжении брака до наступления совершеннолетия дееспособность лица сохраняется. Вопрос о дееспособности несовершеннолетнего при признании брака недействительным решается в судебном порядке с учетом конкретных обстоятельств (ст. ст. 27 — 30 СК).

ст. 27 — 30 СК).

Вторым исключением из общего правила о возникновении дееспособности в полном объеме с наступлением совершеннолетия является предусмотренная ст. 27 ГК эмансипация.

Подраздел 2. Лица |

Купить Гарант Купить документ Запросить демо Спросите цену Система Гарант

Расширять

- Глава 3. Граждане (физические лица)

- Статья 17. Правоспособность гражданина

- Статья 18. Содержание правоспособности граждан

- Статья 19. Имя гражданина

- Статья 20. Место жительства гражданина

- Статья 21. Дееспособность гражданина

- Статья 22. Недопустимость лишения гражданина дееспособности и ограничения ее дееспособности

- Статья 23.

Предпринимательская деятельность гражданина

Предпринимательская деятельность гражданина - Статья 24. Имущественная ответственность гражданина

- Статья 25. Несостоятельность (банкротство) физического лица

- Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

- Статья 27. Эмансипация

- Статья 28. Дееспособность несовершеннолетних

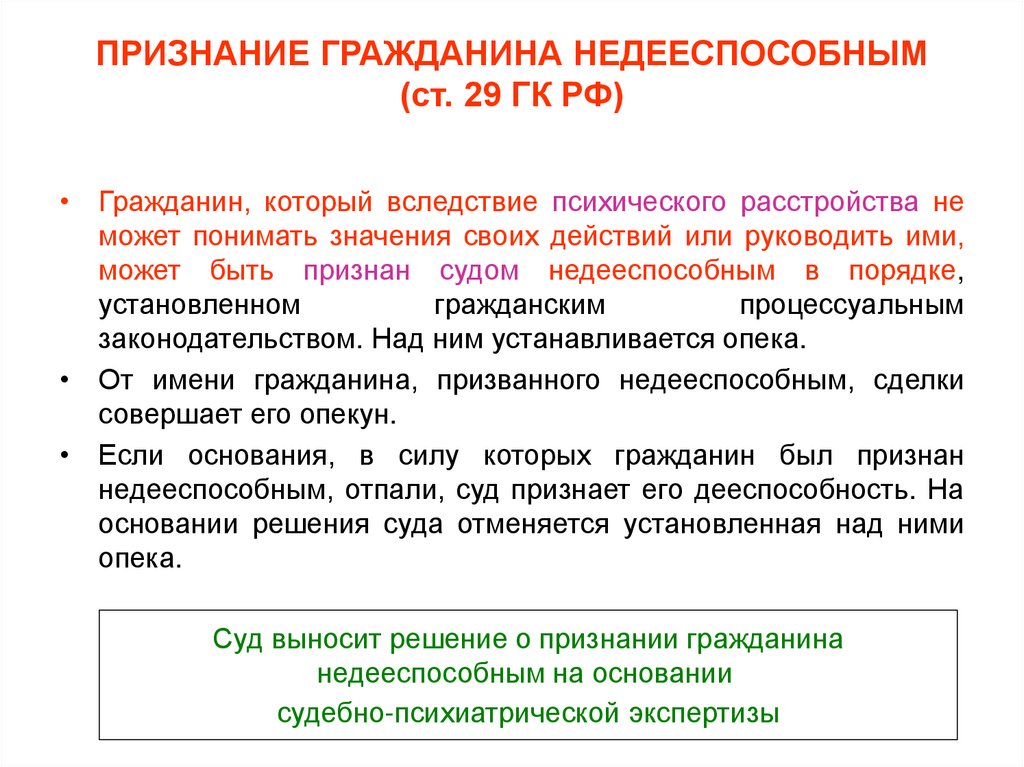

- Статья 29. Признание гражданина недееспособным

- Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина

- Статья 31. Опека и попечительство

- Статья 32. Опека

- Статья 33. Попечительство

- Статья 34.

Органы опеки и попечительства

Органы опеки и попечительства - Статья 35. Опекуны и попечители

- Статья 36. Исполнение своих обязанностей опекунами и попечителями

- Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного

- Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного

- Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения их обязанностей

- Статья 40. Отзыв опеки и попечительства

- Статья 41. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами

- Статья 42. Признание гражданина безвестно отсутствующим

- Статья 43. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим

- Статья 44.

- Статья 45. Объявление гражданина умершим

- Статья 46. Последствия явки гражданина, признанного умершим

- Статья 47. Регистрация актов гражданского состояния

- Глава 4. Юридические лица

- 1. Основные положения

- Статья 48. Понятие юридического лица

- Статья 49. Правоспособность юридического лица

- Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации

- Статья 50.1. Решение о создании юридического лица

- Статья 51. Государственная регистрация юридических лиц

- Статья 52.

Учредительные документы юридических лиц

Учредительные документы юридических лиц - Статья 53. Органы юридического лица

- Статья 53.1. Ответственность лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица

- Статья 53.2. Быть аффилированным

- Статья 54. Наименование, местонахождение и адрес юридического лица

- Статья 55. Представительства и филиалы юридического лица

- Статья 56. Ответственность юридического лица

- Статья 57. Реорганизация юридического лица

- Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц

- Статья 59.

Передаточный акт

Передаточный акт - Статья 60. Гарантии прав кредиторов реорганизованного юридического лица

- Статья 60.1. Последствия признания недействительным решения о реорганизации юридического лица

- Статья 60.2. Признание реорганизации общества несостоявшейся

- Статья 61. Ликвидация юридического лица

- Статья 62. Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица

- Статья 63. Порядок ликвидации юридического лица

- Статья 64. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица

- Статья 64.1. Защита прав кредиторов ликвидируемого юридического лица

- Статья 64.

2. Прекращение деятельности недействующего юридического лица

2. Прекращение деятельности недействующего юридического лица - Статья 65. Несостоятельность (банкротство) юридического лица

- Статья 65.1. Корпоративные и унитарные юридические лица

- Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации

- Статья 65.3. Менеджмент в корпорации

- 2. Коммерческие корпоративные организации

- 1. Общие положения о хозяйственных обществах и товариществах

- 2. Полное товарищество

- 3. Товарищество с ограниченной ответственностью

- 3.1. Крестьянские фермы

- 4. Общество с ограниченной ответственностью

- 5.

Компания с двойной ответственностью

Компания с двойной ответственностью - 6. Акционерное общество

- 7. Дочерние и зависимые компании

- 8. Производственные кооперативы

- 3. Производственные кооперативы

- 4. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.

- Статья 113. Основные положения об унитарном предприятии

- Статья 114. Образование унитарного предприятия и его уставного фонда

- Статья 115. Утратила силу с 1 сентября 2014 года.

- 5. Некоммерческие организации

- 6. Некоммерческие корпоративные организации

- 1.

Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях

Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях - 2. Потребительский кооператив

- 3. Общественные организации

- 3.1. Социальные движения

- 4. Ассоциации и союзы

- 5. Товарищества владельцев недвижимого имущества

- 6. Казачьи общества, включенные в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации

- 7. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации

- 8. Коллегии барристеров/адвокатов

- 9. Объединения барристеров/адвокатов, являющихся юридическими лицами

- 10. Нотариальные палаты

- 7. Некоммерческие унитарные организации

- 1.

Фонды

Фонды - 2. Учреждения

- 3. Автономные некоммерческие организации

- 4. Религиозные организации

- Глава 5. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством

- Статья 124. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты гражданского права

- Статья 125. Порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством

- Статья 126. Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования

- Статья 127.

Предпринимательская деятельность гражданина

Предпринимательская деятельность гражданина Органы опеки и попечительства

Органы опеки и попечительства

Учредительные документы юридических лиц

Учредительные документы юридических лиц Передаточный акт

Передаточный акт 2. Прекращение деятельности недействующего юридического лица

2. Прекращение деятельности недействующего юридического лица Компания с двойной ответственностью

Компания с двойной ответственностью Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях

Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях Фонды

Фонды