ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Выпуск 2 (8) 2010

УДК 347.2/.3

В.Г.Голубцов

Доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса

Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Статья посвящена институту права публичной собственности в современном гражданском праве.

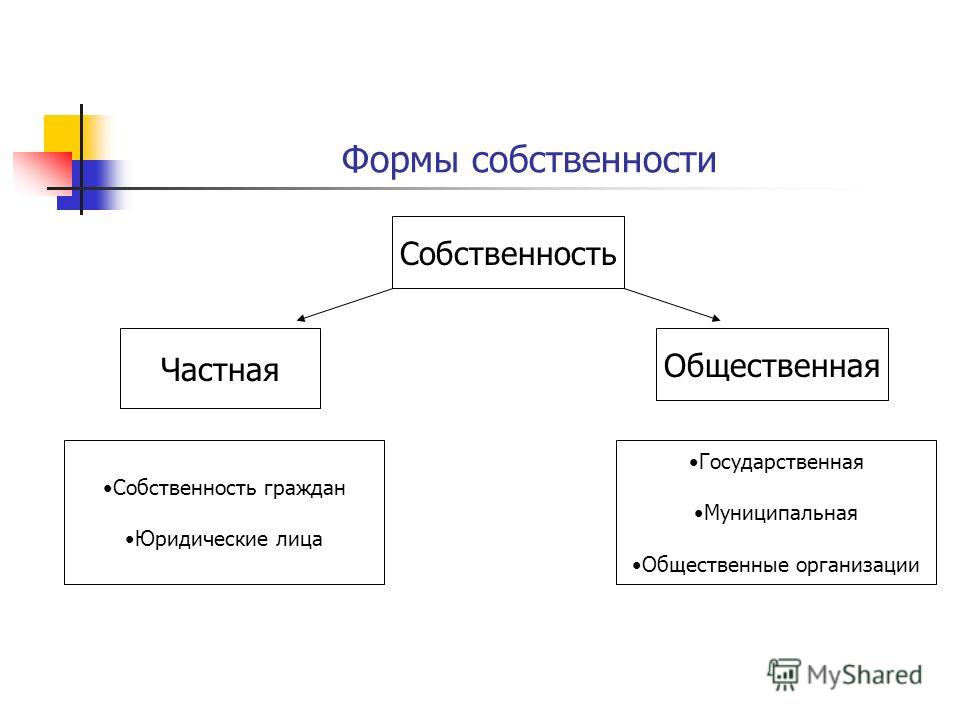

Автором обосновывается вывод о том, что понятие «форма собственности» не имеет гражданско-правового смысла, однако наряду с правом собственности граждан и юридических лиц в качестве типа права собственности следует выделить право государственной (публичной) собственности.

Делается вывод об ошибочности попыток конструирования особого института (субинститута) права публичной собственности. В таком случае будет закреплено фактическое неравенство в части возможностей осуществления права частной собственности (на основе норм гражданского права) и права публичной собственности (на основе норм публичного права), что недопустимо и прямо противоречит нормам Конституции Российской Федерации.

По мнению автора, характеризуя собственность как экономико-правовое отношение, необходимо выделять парные понятия: «модель отношений собственности» в экономическом смысле и «модель права собственности» в юридическом смысле. В статье предлагается система взглядов на существующие структурные модели отношений собственности и соответствующие им структурные модели права собственности.

В составе моделей отношений собственности предлагается выделять сложноструктурную субординационную модель отношений собственности и соответствующий ей комплексный институт права государственной (публичной) собственности.

Ключевые слова: государство; субъект гражданского права; публичная собственность

Большинство исследователей рассматривали собственность ранее и рассматривают сегодня в двояком значении: экономическом и юридическом [3, с. 29–30]. Суть этих воззрений состоит в следующем: необходимо различать собственность в экономическом смысле как отношения собственности в их реальной форме, т. е. как производственные отношения, и отношения собственности в их юридическом выражении, т.е. как волевые отношения. «Разграничение понятия собственности на две категории основывается на общем учении о производственных и идеологических отношениях, которое играло решающую роль в определении и регулировании процессов развития общества в бывшем Союзе ССР и других странах, вставших на социалистический путь развития» [6, с. 6].

е. как производственные отношения, и отношения собственности в их юридическом выражении, т.е. как волевые отношения. «Разграничение понятия собственности на две категории основывается на общем учении о производственных и идеологических отношениях, которое играло решающую роль в определении и регулировании процессов развития общества в бывшем Союзе ССР и других странах, вставших на социалистический путь развития» [6, с. 6].

Другое направление в науке о понятии собственности связано с именем видного советского цивилиста С.Н. Братуся. Ученый писал, что «собственность – это волевое отношение» [8, с. 19], а волевые отношения собственности нельзя рассматривать вне их связи с производственными отношениями, и, следовательно, невозможно разграничить экономическое и юридическое понятие собственности, а значит, собственность – «это единая экономико-юридическая категория» [2, с. 21]. Особое мнение о понятии собственности высказывал экономист В.П. Шкредов. Он утверждал, что собственности как экономической категории вообще не существует, что собственность есть особое волевое отношение, являющееся предметом исключительно юриспруденции, и отмечал при этом, что отношения собственности – не результат воли как таковой, а форма выражения производственных отношений, и относятся они исключительно к сфере надстройки, не существуя как таковые в базисе [10].

Анализ различных взглядов на понятие собственности позволяет заключить, что замыкать его в рамках какой-то одной группы отношений – экономических или юридических – было бы неправильно. Логичнее всего согласиться с мнением, что «собственность – это более многомерное понятие, чем названные выше две (экономическая и юридическая – В.Г.) категории отношений в их совокупности» [6, с. 7].

Главное, как справедливо отмечается в литературе, чтобы «юридическая конструкция собственности максимально, если не полностью, соответствовала той потребности в новых производственных (социально-экономических. – В.Г.) отношениях собственности, которая осознана обществом и в которой оно нуждается» [6, с. 14].

В связи с этим чрезвычайно важным представляется ответ на вопрос о формах собственности в современных условиях. Известно, что государственная собственность в советский период обладала целым рядом особенностей, позволяющих отличать ее от частной собственности граждан и юридических лиц по «степени обобществления» и «особенностям обобществляемого имущества» [5, с. 51] и говорить, таким образом, о существовании государственной собственности как формы собственности.

51] и говорить, таким образом, о существовании государственной собственности как формы собственности.

Закрепление в законодательстве советского периода понятия «форма собственности» приводило к созданию в стране привилегированных условий для социалистической, прежде всего государственной, формы собственности. Так, на требования государственных организаций о возврате государственного имущества из незаконного владения колхозов и иных кооперативных и общественных организаций или граждан не распространялась норма об исковой давности (ст. 17 Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик). Советское законодательство не знало института приобретательской давности: все задавленное имущество находилось в собственности государства. Для государственного имущества было предусмотрено правило неограниченной реституции, т.е. государственное имущество, неправомерно отчужденное каким бы то ни было способом, могло быть истребовано от всякого приобретателя, в том числе и добросовестного (ст. 28 Основ). На имущество, принадлежащее государственным организациям, не могло быть обращено взыскание по долгам государственных организаций, оно также не могло быть предметом залога (ст. 22 Основ). Государственное имущество безвозмездно передавалось от одной государственной организации к другой вплоть до 1987 г. (ст. 22 Основ). Исключалась возможность существования общей собственности граждан и государства (ст. 26 Основ).

28 Основ). На имущество, принадлежащее государственным организациям, не могло быть обращено взыскание по долгам государственных организаций, оно также не могло быть предметом залога (ст. 22 Основ). Государственное имущество безвозмездно передавалось от одной государственной организации к другой вплоть до 1987 г. (ст. 22 Основ). Исключалась возможность существования общей собственности граждан и государства (ст. 26 Основ).

В современный период понятие «форма собственности» как юридическая категория подвергается критике. «В связи с этим, – пишет Е.А. Суханов, – отпадают основания для различия не только “форм собственности”, но и отдельных “прав собственности” (или “видов права собственности”), ибо такое разграничение не имеет теперь гражданско-правового смысла… право частной и право публичной собственности следует теперь рассматривать не в качестве “разновидностей права собственности” (с различными возможностями для соответствующих собственников), а как обобщенное обозначение различий в правовом режиме отдельных объектов права собственности» [9, с. 207].

207].

Признавая, что «форма права собственности» – понятие экономическое и что гражданский закон не должен различать «формы собственности» и создавать соответствующие им «формы права собственности», закрепляя юридически неравенство между различными собственниками, невозможно не согласиться и с тем, что, «как показывает опыт, полностью отказаться от дифференциации собственности хотя бы на самое минимальное число групп (форм), равное двум, пока ни одному социально-экономическому типу общества, в том числе капиталистическому, не удавалось» [6, с. 19–23].

Думается, что невозможно игнорировать особенности государственной собственности как экономической категории (что проявляется, в частности, в особенностях государственной собственности как социально-экономического отношения, в особенностях присвоения в государственном секторе экономики, в особенностях государственной собственности как производственного отношения и т.д.). С учетом того, что, по наиболее распространенному мнению, отношения собственности выступают как «экономико-правовые» [4, с. 479], как «единая экономико-юридическая категория» [2, с. 21], очевидно, что эти особенности проявляются и в особых характеристиках права государственной собственности, в первую очередь в особенностях государства как собственника (особенностях субъекта), и, как следствие, в особенностях правового режима имущества, принадлежащего такому собственнику (особенностях объектов).

479], как «единая экономико-юридическая категория» [2, с. 21], очевидно, что эти особенности проявляются и в особых характеристиках права государственной собственности, в первую очередь в особенностях государства как собственника (особенностях субъекта), и, как следствие, в особенностях правового режима имущества, принадлежащего такому собственнику (особенностях объектов).

Особенности экономических отношений государственной собственности по сравнению с частной не позволяют соглашаться с утверждением о необходимости лишь «некоторой дифференциации объектов права собственности» [9, с. 207], а диктуют необходимость, признавая, что «российский законодатель встал на путь максимально возможного уравнения правового режима различных форм собственности» [6, с. 27], говорить о существовании права государственной собственности как «типа права собственности», отличие которого состоит, в первую очередь и прежде всего, в особенностях субъекта и, уже как следствие, в особенностях объектного состава имущества, а также в различиях содержания и границ осуществления права для государства как собственника.

Отметим, что модель права собственности, сформулированная в гражданском законодательстве с учетом конституционных положений, в части реализации дополняется также нормами других отраслей законодательства (административного, уголовного), поэтому следует согласиться с высказанным в литературе и превалирующим положением, что «институт права собственности следует считать комплексным правовым институтом, основу которого составляют нормы гражданского права» [6, с. 29].

В сегодняшних условиях институт частной собственности является определяющим для существования и развития рыночных отношений, оказывающим регулятивное воздействие на все отношения собственности вне зависимости от субъекта и объекта.

Право собственности – центральная категория гражданского (частного) права. С.С. Алексеев справедливо отмечал, что оно является подотраслью гражданского права, состоящей из нескольких институтов, в частности общих нормативных положений о праве собственности, предметных институтов, регулирующих виды собственности, функциональных институтов, посвященных общей собственности, приобретению и прекращению права собственности, его защите [1, с. 155].

155].

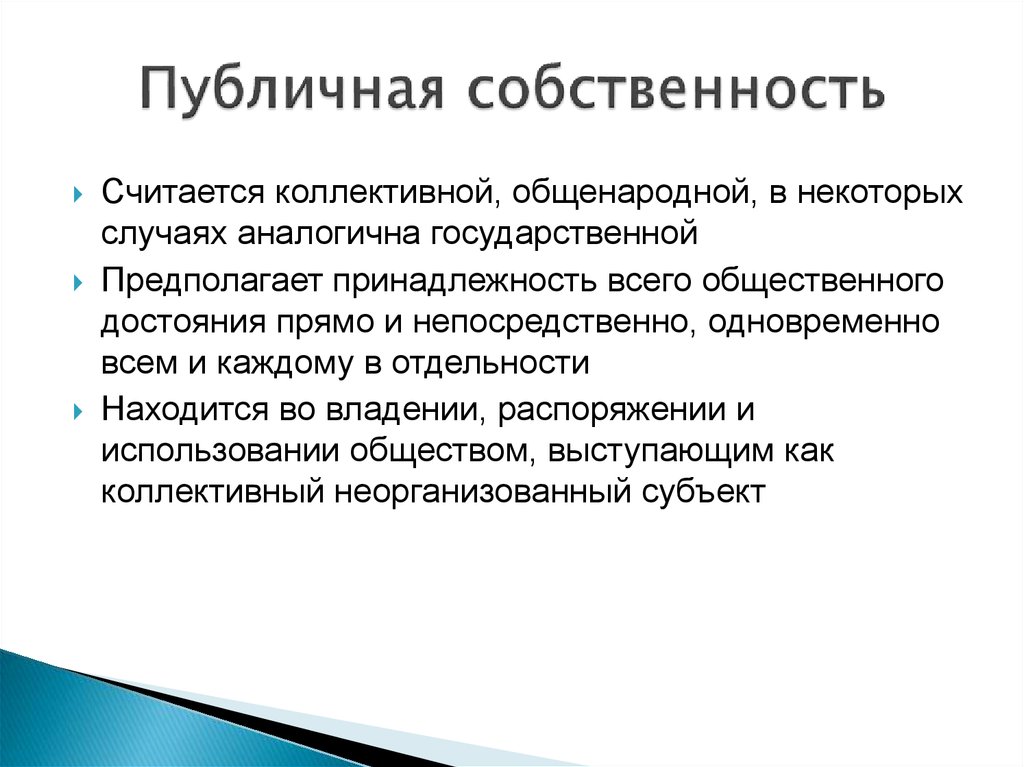

Однако, вне всякого сомнения, публичные собственники, в отличие от субъектов права частной собственности, имеют целью не только эффективное использование принадлежащей им собственности в имущественном обороте в своем интересе. Государству (и муниципалитетам) приходится решать судьбу публичного имущества исходя из потребностей экономического развития в целом, с учетом ряда общесоциальных факторов, что определяется необходимостью детально и по-особому регулировать процессы разграничения, приобретения, оборота и отчуждения публичной собственности, а также вопросы управления публичной собственностью. Однако происходить это должно, как указывалось выше, не в рамках выделения норм, составляющих институт права публичной собственности в составе конституционно-правового регулирования, а в рамках закрепления особенностей правового регулирования отношений публичной собственности в нормах гражданского права и другого отраслевого законодательства в соответствии с положениями п. 2 ст. 124 Гражданского кодекса РФ. Именно Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 124, 125, 214, 215) установил порядок участия субъектов публичной собственности в хозяйственном обороте, а также предусмотрел «не только достаточно стройную систему регламентации отношений публичной собственности, но и определенные возможности ее эффективного использования собственниками» [9, с. 222]. Иное, как было указано выше, прямо нарушало бы конституционный принцип равенства форм собственности и обеспечения единого экономического пространства.

Именно Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 124, 125, 214, 215) установил порядок участия субъектов публичной собственности в хозяйственном обороте, а также предусмотрел «не только достаточно стройную систему регламентации отношений публичной собственности, но и определенные возможности ее эффективного использования собственниками» [9, с. 222]. Иное, как было указано выше, прямо нарушало бы конституционный принцип равенства форм собственности и обеспечения единого экономического пространства.

Если солидаризироваться с мнением о гражданско-правовой природе института государственной (публичной) собственности, применительно к субъекту такого права, тем не менее необходим целый ряд оговорок. Как справедливо отмечал в своей известной работе «Право собственности в Российской Федерации в период перехода к рыночной экономике» В.П. Мозолин, «имущественные ценности… служат источником удовлетворения потребностей всех людей независимо от того, в чьей собственности… находятся. Поэтому институт права собственности должен формироваться и функционировать таким образом, чтобы максимально учитывать общие интересы общества» [6, с. 39].

39].

Более всего это касается публичной собственности. Для достижения упомянутой цели принципиальное значение приобретает структурная модель права собственности, закрепляемая законом. «Истории известны две основные структурные модели права собственности: упрощенная и сложноструктурная» [6, с. 39]. Классическое понимание этих категорий изложено в упоминавшейся монографии В.П. Мозолина.

В основе упрощенной модели права собственности лежит четкий принцип: у каждой вещи может быть только один собственник. Эта модель известна еще со времен римского права и «предназначалась для правового обеспечения производственно-коммерческих и потребительских интересов индивидуальных частных собственников – граждан» [6, с. 40].

Позднее сфера применения права собственности расширилась, что привело к появлению сложноструктурной модели права собственности, когда имущество может принадлежать сразу нескольким лицам.

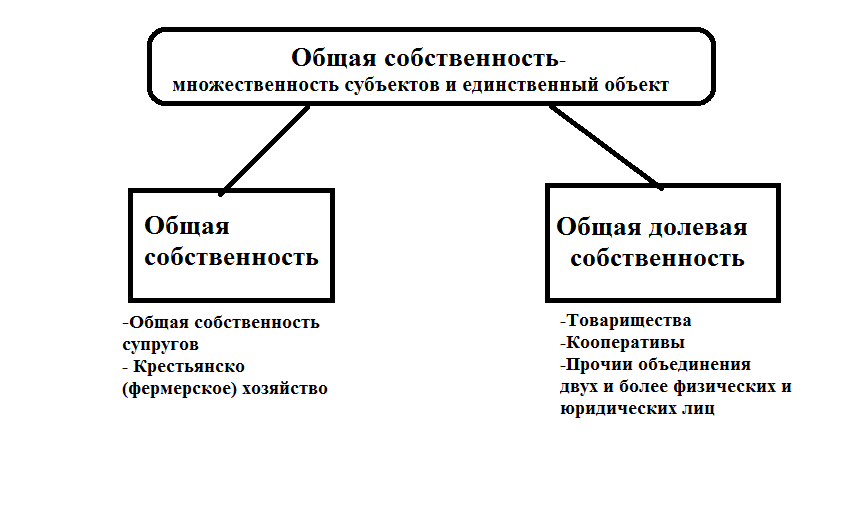

В литературе выделяется несколько вариантов такой модели. Первой разновидностью сложноструктурной модели права собственности считается горизонтальный (координационный) вариант: собственники находятся в несоподчиненном положении в отношении друг друга как до возникновения отношений собственности, так и в период их существования, примером чего являются отношения общей (долевой и совместной) собственности.

Под другой разновидностью сложноструктурной модели права собственности традиционно понимается вертикальный (субординационный) вариант: по справедливому мнению исследователей, «в основе отношений собственности в этом случае лежат отношения зависимости (в определенной степени подчинения) участников, могущих выражаться… в вертикальных и диагональных связях» [6, с. 40].

В этой модели права собственности выделяются такие разновидности, как модель с разделенными правомочиями собственников (непосредственная сложноструктурная субординационная) и модель с разделенными правами собственности (опосредственная сложноструктурная субординационная).

Полностью соглашаясь с тем, что в современных условиях все разнообразие отношений собственности не может укладываться в классическую схему, известную еще с римского права (наличие единственного субъекта присвоения в отношении определенного имущества – частного собственника, действующего в своем частном интересе и своею властью в экономическом смысле, что соответствует в праве институту права частной собственности, субъект которого совпадает с субъектом присвоения в экономическом смысле и наделен правомочиями владения, пользования, распоряжения, используемыми им также своею властью и в своем частном интересе), необходимо признать, что развитие социально-экономических отношений порождает и более сложные структурные модели собственности, характерные как для частной, так и для публичной собственности.

Между тем изложенные выше воззрения требуют, на наш взгляд, известного развития, с учетом изменений действующего законодательства и опыта нормативного регулирования сложноструктурных отношений собственности в российском законодательстве, который далеко не всегда можно было признать удачным [7]. Профессор В.П. Мозолин отмечал: «…каждая из них (моделей права собственности. – В.Г.) имеет множество разновидностей, которые определяются историческими условиями их применения в каждом конкретном обществе» [6, с. 39], а «переход к рыночной экономике, основанной на действии закона стоимости, требует принципиально новых решений, включающих в себя необходимость широкого внедрения в экономику субординационных сложноструктурных моделей права собственности… резервы использования многоструктурных моделей права собственности далеко еще не исчерпаны действующим законодательством. В перспективе они могут найти широкое применение в межгосударственных и федеративных отношениях применительно к объектам общего назначения…» [6, с. 45–46].

45–46].

Учитывая, что с 1992 года социально-экономические условия в России, а также правовое регулирование отношений собственности значительно изменились, представляется возможным предложить наш уточненный подход к структурным моделям права собственности.

При анализе модели права собственности необходимо вычленить собственность как экономическую категорию, в первую очередь отношения присвоения имущества, определив особенности возникающих отношений собственности в каждом конкретном случае (модель отношений собственности), а затем проанализировать правовое закрепление этой экономической модели в праве (модель права собственности). Таким образом, следует, на наш взгляд, выделять модели отношений собственности в экономическом смысле и модели права собственности в юридическом смысле.

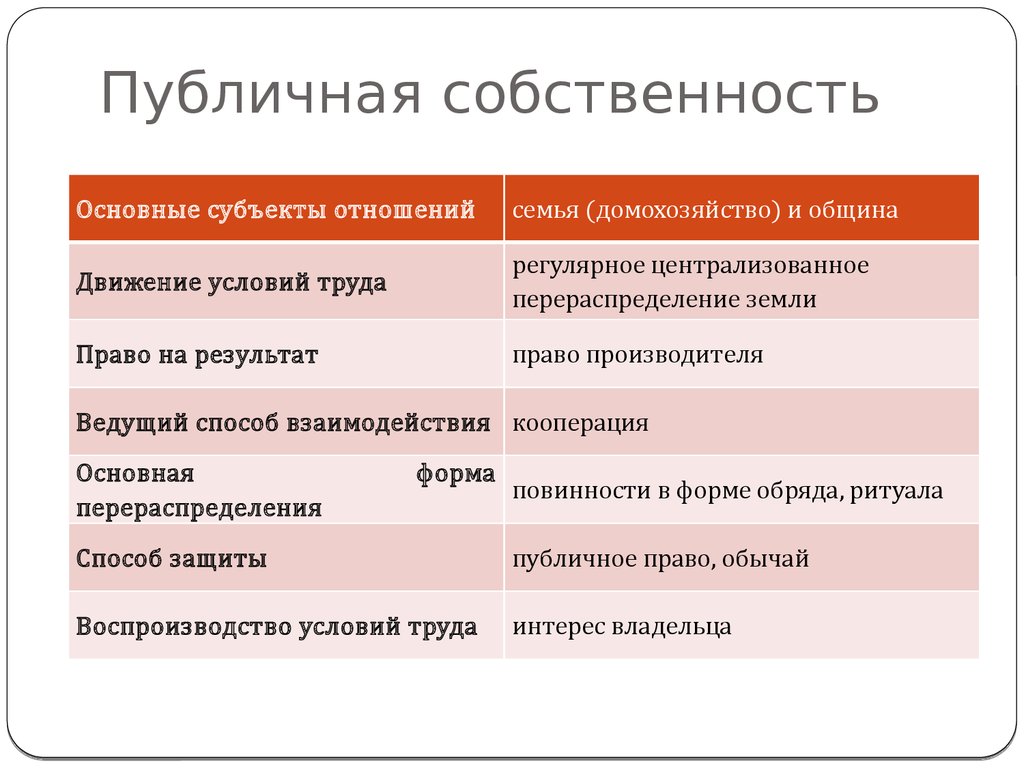

Но исходя из того, что сложноструктурная субординационная модель отношений собственности (отношения публичной собственности) безусловно существует, необходимо выяснить, каковы особенности правового регулирования этой модели и в чем они проявляются.

Сегодня, как представляется, речь может идти о единственной сложноструктурной субординационной модели права собственности — праве государственной (публичной) собственности, – соответствующей сложноструктурной субординационной модели отношений собственности – отношениям публичной собственности.

Праву государственной (публичной) собственности присущи одновременно наличие субординационных отношений между субъектами (федерация – субъект федерации) и наличие нескольких субъектов права собственности (федерация – субъект федерации) при сохранении принципа единства фонда государственной собственности, что как раз и свидетельствует о необходимости определения этих отношений как суббординационной сложноструктурной модели.

Принципиально важно в связи с этим описать и проанализировать сложноструктурную модель права собственности, соответствующую сложноструктурной субординационной модели отношений собственности, с учетом сделанного выше заключения о фактической невозможности практического применения для правового оформления сложноструктурной субординационной модели отношений собственности в рамках российской правовой системы Российской Федерации предлагавшихся ранее правовых институтов «разделенных правомочий собственника» и «разделенных прав собственности».

Основываясь на изложенном подходе, попытаемся сформулировать актуализированное понятие о существующих на сегодня структурных моделях отношений собственности, которым отвечают соответствующие структурные модели права собственности.

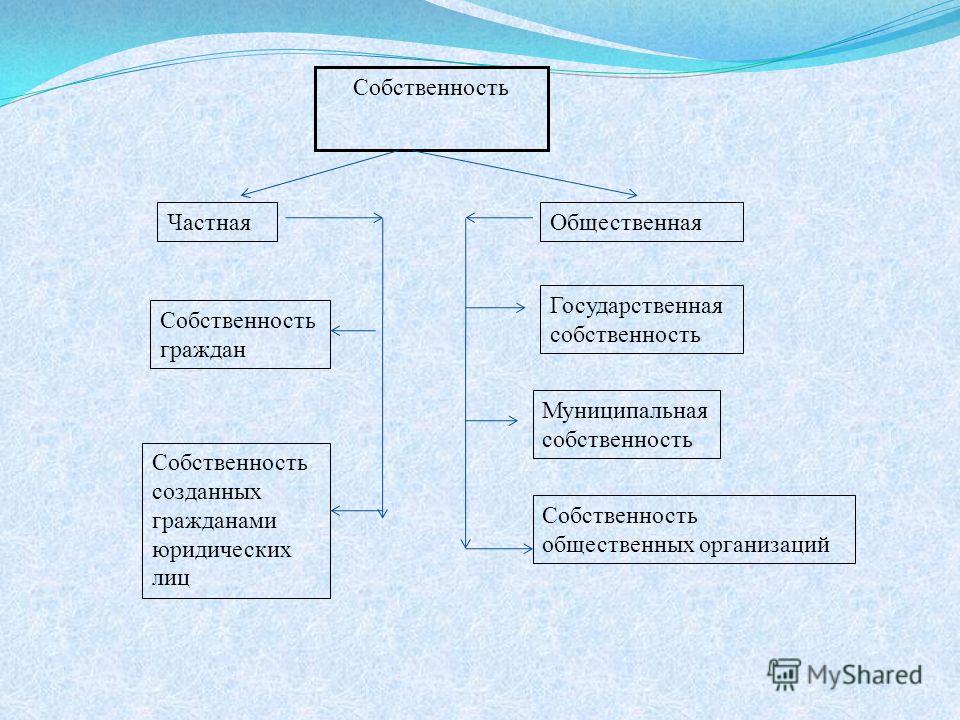

Простая структурная модель отношений собственности: один субъект присвоения, действующий в своем интересе, все прочие субъекты для которого являются субъектами с чужими правами. Этой модели соответствует правовой институт права частной собственности в его классическом понимании: единственный субъект права собственности, обладающий правомочиями владения, пользования, распоряжения, осуществляющий их в отношении имущества своей единоличной частной властью и в своем единоличном частном интересе. Такая структура собственности и соответствующая ей структура права собственности характерны для отношений частной собственности физических и большинства юридических лиц.

Сложноструктурная горизонтальная (координационная) модель отношений собственности: два и более субъекта (сособственника) являются субъектами присвоения в отношении одного объекта (вещи). Сособственники совместно осуществляют в отношении объекта права владения, пользования, распоряжения в своем интересе, и в их отношениях отсутствуют элементы власти-подчинения. Такой модели соответствует правовой институт права общей собственности (совместной и долевой).

Сособственники совместно осуществляют в отношении объекта права владения, пользования, распоряжения в своем интересе, и в их отношениях отсутствуют элементы власти-подчинения. Такой модели соответствует правовой институт права общей собственности (совместной и долевой).

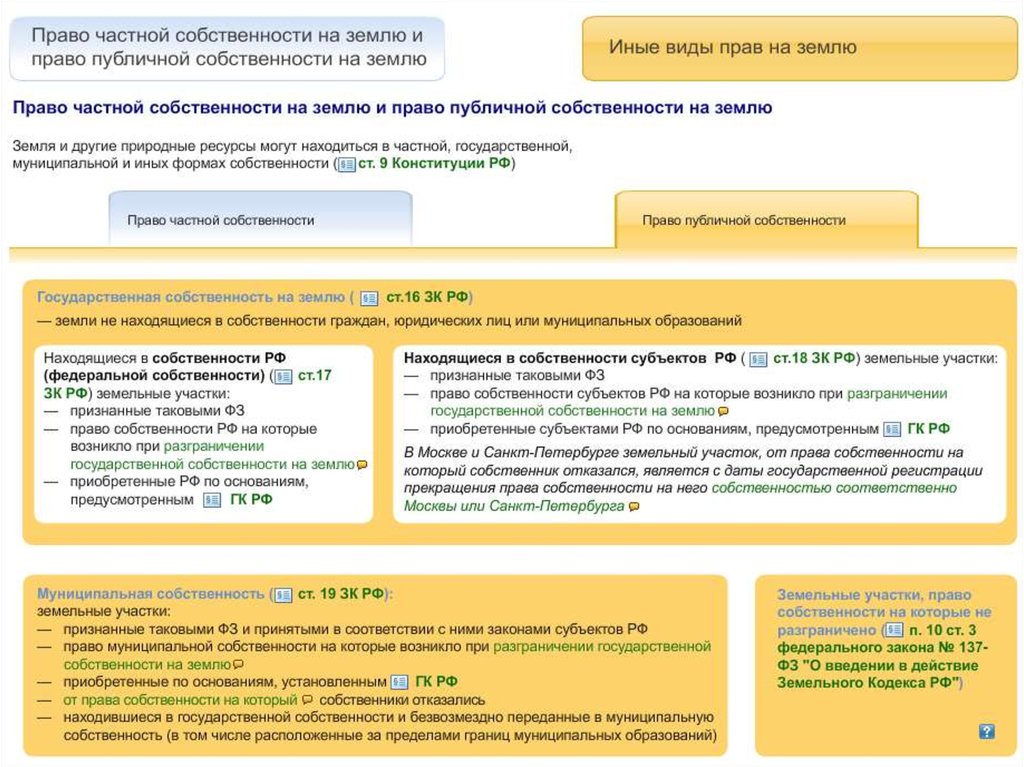

Сложноструктурная вертикальная (субординационная) модель отношений собственности: субъекты присвоения находятся не в координационных, а в субординационных отношениях, продиктованных наличием тех или иных вертикальных связей, элементов отношений власти-подчинения. Многоуровневый характер публичной собственности, корреспондирующий многоуровневому характеру организации публичной власти, как раз и образует эту разновидность экономических отношений собственности. Такой модели соответствует правовой институт права государственной (публичной) собственности с закрепленными законом особенностями правового регулирования этих отношений, обусловленными природой возникающих социально-экономических отношений (субъект, объект, содержание, возникновение, прекращение, осуществление).

Библиографический список

1. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. С. 155.

2. Братусь С.Н. О соотношении социалистической собственности и права оперативного управления // Сов. государство и право. 1986. №3. С. 21.

3. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность М.; Л., 1948; Право собственности в СССР / под ред. Ю.К. Толстого и В.Ф. Яковлева. М., 1989. С. 29–30.

4. Гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998. Т. 1. С. 479.

5. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Л., 1988. С. 51.

6. Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к рыночной экономике. М., 1992. С. 6–46.

7. О доверительной собственности (трасте): указ Президента Рос. Федерации от 24 дек. 1993 г. №2296 // Собр. актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 1994. №1, ст. 6.

актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 1994. №1, ст. 6.

8. Право собственности в СССР / под ред. Ю.К. Толстого и В.Ф. Яковлева. М., 1989. С. 19.

9. Суханов Е.А. Проблемы правового регулирования отношений публичной собственности и новый Гражданский кодекс // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: сб. (памяти С.А. Хохлова) / Исслед. центр частного права; отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 207, 222.

10. Шкредов В.П. Метод исследования собственности в «Капитале» К. Маркса. М., 1973; Его же. Экономика и право: опыт экономико-юридического исследования общественного производства. М., 1990.

Право собственности – экономическая основа общества

Положения статьи 53 Конституции о разнообразии форм собственности имеет принципиально важное значение и свидетельствует о том, что страна отказалась от однобокой, сырьевой экономики, планово-распорядительных, командно-административных методов управления, основанных на господстве государственной собственности. Конституция независимого Узбекистана впервые на высоком конституционном уровне ввела в оборот такие важные для страны и его экономического развития институты и принципы, как «рыночные отношения», «равноправие всех форм собственности», «частная собственность», «свобода экономической деятельности», которые в неразрывном единстве формируют конституционные основы экономики государства.

Конституция независимого Узбекистана впервые на высоком конституционном уровне ввела в оборот такие важные для страны и его экономического развития институты и принципы, как «рыночные отношения», «равноправие всех форм собственности», «частная собственность», «свобода экономической деятельности», которые в неразрывном единстве формируют конституционные основы экономики государства.

Внедрение рыночных отношений в первые годы независимости Узбекистана осуществлялось поэтапно, без включения механизмов «шоковой терапии», сопровождалась эффективными мерами защиты наиболее социально уязвимых слоев населения. Разработанные программы по осуществлению экономических реформ опирались на передовой опыт развитых стран, экономика которых базируется на рыночных отношениях, а также на всесторонний учет национального, исторического наследия, уклада жизни, традиций и менталитета народа Узбекистана. Действительно, социальная ориентированность рыночных реформ отражается в около 500 нормативно-правовых актах: законах, указах и постановлениях Президента, постановлениях Кабинета Министров, государственных и адресных программах, принятых за годы независимости.

Создавая правовые основы многоукладной экономики Основной закон определил, что экономика Узбекистана основывается на собственности в ее различных формах. Гражданский кодекс Республики Узбекистан детально раскрывает понятие «разнообразие форм собственности». Согласно статье 167 указанного Кодекса(1), собственность в Республике Узбекистан выступает в форме частной и публичной. Частная собственность – это собственность принадлежащая гражданам, хозяйственным товариществам и обществам, кооперативам, общественным объединениям, общественным фондам и другим негосударственным юридическим лицам. Публичная собственность – это есть государственная собственность, состоящая из республиканской собственности и собственности административно-территориальных образований (муниципальная собственность).

Сегодня доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом внутреннем продукте составляет 56,9 процентов, что в полтора раза больше чем 2000 году. Доля данного сектора экономики в сельском хозяйстве составляет 98,3 процентов, а в 2000 году она составляла всего 73,6 процентов.

Часть вторая статьи 53 провозглашает неприкосновенность собственности, что является важным, т.е все указания о правомочиях собственника, все нормы, регламентирующие отношения собственности, будут иметь ничтожно малое значение, если будет отсутствовать идея неприкосновенности собственности.

Важным здесь явилось не только провозгласить наличие государственной и частной собственности, но и предоставить всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, гарантировать равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Это означает равенство всех субъектов право собственности перед законом и судом, право на одинаковую поддержку со стороны государства. Например, в вопросах получения банковского кредита, применение льгот и преференций для развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Возрождение указанного правового института в республике началось с принятием Закона Республики Узбекистан «О собственности в Республике Узбекистан», Конституции Республики Узбекистан. Эти основополагающие законы восстановили исторические правовые традиции бывших союзных республик, в том числе Узбекистана и практику развитых стран, заложили фундамент нормативной базы для восстановления и развития института частной собственности, сформировали юридические предпосылки защиты имущества граждан от противоправных посягательств, установили препятствия введению неоправданных ограничений и запретов со стороны государства, предусмотрели равный правовой режим для всех форм собственности.

Эти основополагающие законы восстановили исторические правовые традиции бывших союзных республик, в том числе Узбекистана и практику развитых стран, заложили фундамент нормативной базы для восстановления и развития института частной собственности, сформировали юридические предпосылки защиты имущества граждан от противоправных посягательств, установили препятствия введению неоправданных ограничений и запретов со стороны государства, предусмотрели равный правовой режим для всех форм собственности.

Качественно новый этап в становлении института имущественной неприкосновенности и развитии ее правовых гарантий связан и с принятием Гражданского кодекса Республики Узбекистан и Закона Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников»(2).

Законом Республики Узбекистан «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», создана целостная система правовых гарантий собственников: частная собственность, возникшая в процессе приватизации государственного имущества, неприкосновенна. Результаты приватизации пересмотру и отмене не подлежат. Запрещается, инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами.

Результаты приватизации пересмотру и отмене не подлежат. Запрещается, инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов государственными, в том числе контролирующими, правоохранительными органами и судами.

В дальнейшем укрепленим правовых механизмов защиты и гарантий неприкосновенности частной собственности, ликвидации бюрократических преград на пути развития предпринимательства важное значение имеет принятый 5 октября 2016 года Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового климата». Данный документ явился логическим продолжением реформ, и в то же время обеспечил переход на качественно новый уровень государственной политики в данной сфере.

В Указе первостепенной задачей государственных органов закрепляется «предоставление большей свободы малому бизнесу и частному предпринимательству, кардинальное сокращение вмешательства в их деятельность с концентрацией усилий на раннем предупреждении, повышении эффективности профилактики и недопущении правонарушений».

Вышеуказанные полностью соответствуют статье 17 Всеобщей декларации прав человека(3) (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), где закреплены положения о том, что каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. При этом никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.

Статья 53 Основного Закона установил еще один из важнейших конституционно-правовых принципов – гарантия возвращения собственнику ущерба за изъятие имущества и имущественных прав . Например, в случае принятия акта законодательства, прекращающего право собственности, убытки, причиненные субъекту предпринимательства – собственнику имущества в результате принятия этого акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством (статья 23 Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»). Изъятие имущества находящегося в частной собственности, в случаях национализации и реквизиции осуществляется только при условии полного возмещения собственнику его рыночной стоимости, а также убытков, причиненных собственнику в связи с таким изъятием, если иное не предусмотрено законом (статья 1 Закона «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности»).

Вышеуказанные положения национального законодательства соответствуют статье 1 Протокола № 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.), в соответствии с которой «Каждое физическое лицо или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права»(4).

Принятая в начале года Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах(5) определила новый этап общественно-политического, социально-экономического развития страны, поставила ряд задач по укреплению правовых гарантий частной собственности: свободная покупка недвижимого имущества и возможность распоряжаться им, возмещение вреда причиненного субъектам предпринимательства в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд и др.

С.Джолдасова

(1) Утвержден Законами Республики Узбекистан от 21. 12.1995 г. № 163-I и от 29.08.1996 г. № 256-I.

12.1995 г. № 163-I и от 29.08.1996 г. № 256-I.

(2) Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., №39, ст. 446.

(3 )www.lex.uz

(4) www.lex.uz

(5) «Собрание законодательства Республики Узбекистан»? 13 февраля 2017 г., № 6, ст. 70/

Научитесь отличать государственную собственность от частной

Мероприятия в защиту жизни, такие как акции протеста и митинги, обычно проводятся в общественной собственности, где ваши права согласно Первой поправке к Конституции защищены. Но как отличить, что является общественной собственностью, а что частной? К счастью, есть несколько простых способов выяснить, где именно вы можете провести свое мероприятие, не мешая сотрудникам центра абортов, владельцам бизнеса или широкой публике.

- Выявление общественных сервитутов

- Поиск карт государственной собственности

- Места, которые выглядят общедоступными, но не являются

- Разрешение споров о государственной собственности

Идентификация общественных сервитутов

Вдоль большинства дорог общего пользования есть общественные сервитуты, представляющие собой полосу земли на краю частного земельного участка, которую население может свободно использовать для передвижения. Обычно этот сервитут составляет около 15 футов. Это вполне приемлемое место для проведения мероприятия в защиту жизни.

Обычно этот сервитут составляет около 15 футов. Это вполне приемлемое место для проведения мероприятия в защиту жизни.

Сервитуты можно идентифицировать визуально, ища общественные работы. Если местные органы власти разместили такие вещи, как тротуары, велосипедные дорожки, столбы электропередач или пожарные гидранты на участке земли, это обычно указывает на наличие сервитута и, следовательно, общественной собственности.

Поиск на картах государственной собственности

Скриншот с веб-сайта оценщика округа DuPage здания Planned Parenthood в Авроре, штат ИллинойсВо многих округах есть онлайн-карты, на которых показаны все участки собственности в округе. Если вы не уверены, где находятся линии собственности, это бесценный ресурс.

Чтобы использовать эти карты, просто найдите веб-сайт окружного заседателя и найдите нужный участок земли. Он должен показать вам точный план собственности. Любая земля за пределами участка, находящегося в частной собственности, является общественной и может быть подходящим местом для проведения вашего мероприятия.

Если ваш округ не предлагает эту услугу или вы не уверены в полученных результатах, позвоните или посетите офис оценщика, чтобы прояснить ситуацию.

Места, которые выглядят общедоступными, но не являются

Некоторые локации могут показаться общественной собственностью, но это не так. Дороги, проходящие через такие места, как торговые центры и другие места, к которым очень часто имеют доступ публики, являются полностью частными дорогами и, следовательно, не имеют общественных сервитутов, кроме как за пределами всей территории торгового центра.

В других случаях органы местного самоуправления могут сдавать государственную собственность в аренду частным или получастным организациям. Например, некоторые участки тротуара в центре Чикаго «принадлежат» отелям или другим предприятиям, напротив которых они расположены. Правовой статус протестующих в таких местах стал предметом судебных разбирательств; если доступны альтернативные места, лучше всего выбрать место, которое однозначно является общественной собственностью.

Если у вас есть какие-либо вопросы, убедитесь, что вы провели тщательный поиск на веб-сайте оценщика или обратились к оценщику или в полицию, чтобы убедиться, что ваше мероприятие находится в общественной собственности. Свяжитесь с Лигой действий в защиту жизни, если вам нужна помощь в определении конкретного участка земли.

Разрешение споров в отношении государственной собственности

Несмотря на то, что это довольно простая информация для выяснения, споры о границах собственности не редкость, как со стороны владельцев собственности, так и со стороны правоохранительных органов.

Многие собственники не знают о существовании государственных сервитутов и могут оспорить ваше право распоряжаться тем, что они считают своей собственностью. Если владелец недвижимости занимается абортами, против которых вы протестуете, у них есть все основания сорвать ваше мероприятие, и они могут попытаться сказать вам, что вы не можете быть там, где вы находитесь.

Если вы уверены, что на самом деле находитесь в государственной собственности, лучше всего сообщить им, что вам действительно разрешено пользоваться сервитутом. Если они упорно возражают против вашего присутствия, вы можете попросить их связаться с властями, если они не верят, что вы правы.

Кроме того, иногда полиция не знает о государственных сервитутах и может попытаться сказать вам, что вам не разрешено проводить мероприятие в выбранном вами месте. Если это произойдет, сначала попытайтесь убедить их в том, что существует общественный сервитут. Укажите любые общественные работы на земле или других пешеходов, идущих по рассматриваемой земле.

Если патрульная служба не убеждена, но вы уверены, что находитесь на общественной территории, позвоните в полицейский участок и попросите вызвать на место происшествия вышестоящего офицера, чтобы разобраться с ситуацией. Это, как мы надеемся, привлечет к месту происшествия более хладнокровную голову с большим количеством знаний, а также выиграет вам время, чтобы продолжить ваше мероприятие, пока не прибудет этот офицер. Дополнительные советы по подобным ситуациям см. в разделе «Работа с полицией на мероприятии в защиту жизни», в котором также рассказывается, когда обращаться за помощью к адвокатам, защищающим жизнь.

Дополнительные советы по подобным ситуациям см. в разделе «Работа с полицией на мероприятии в защиту жизни», в котором также рассказывается, когда обращаться за помощью к адвокатам, защищающим жизнь.

Если полиция упорно настаивает на том, что вы не можете находиться на территории, лучше всего подчиниться, а позже связаться с Лигой действий в защиту жизни. Мы оценим ситуацию и вместе с вами решим, требуются ли дальнейшие действия, включая подачу иска о нарушении гражданских прав.

Крайне важно для движения в защиту абортов в целом и для всей нашей демократии, чтобы мы не позволяли нарушать наши права, закрепленные в Первой поправке, просто потому, что люди выступают против нашей деятельности, защищенной Конституцией. Давайте займем свое законное место на площади!

Частная собственность против общественных интересов

комментарий гостя/Говард Холлман

Мы все хотим защитить наши права собственности. Я считаю, что лучший способ сделать это — уважать права собственности других.

Это относится не только к частной собственности, но в равной степени к правам общественной и общественной собственности всех американцев. Частная собственность может принадлежать отдельным лицам, группам или корпорациям. Общественная собственность – это земля и ресурсы, принадлежащие всем нам.

Сообщество включает в себя имущество, не ограниченное обследованными границами, такие вещи, как воздух, вода, живописные и дикие ресурсы, мир и неприкосновенность частной жизни.

Частную собственность легко понять. Вы покупаете дом или ранчо, и вы можете делать с ним все, что пожелаете.

Но есть пределы, и определение этих пределов вызывает серьезные споры. Новое законодательство и решения судов меняют правила почти ежедневно.

Некоторые утверждают, что право собственности на частную собственность является абсолютным правом и никогда не должно ограничиваться. Это не имеет никакого смысла. Ничто не является абсолютным на этой земле, ни сама жизнь, ни тем более право частной собственности.

Вот в чем проблема. То, что вы делаете на своей территории, может быть очень хорошим или очень плохим для ваших соседей. Вы имеете право покрасить свою гостиную в ярко-оранжевый цвет? Да. Вы имеете право ходить голышом во дворе? Возможно, нет.

У вас есть право построить ядерную бомбу в вашем подвале. Нет! А что происходит, когда вы не платите налоги? Вы все равно сохраните свою землю? А если бы никто не платил налоги? Что, если губернатор Оуэнс захочет нанести удар по вашему дому? Умеешь ли ты говорить нет?

Право частной собственности не является абсолютным, и никогда им не было, ни во времена пещерных людей, ни во времена римлян, ни во времена Британской империи, ни сейчас.

В старые времена право собственности зависело от того, у кого была самая большая палка. К счастью для тех из нас, кто сегодня живет в Соединенных Штатах, у нас теперь есть суды и законы.

Наши национальные парки, национальные леса и земли BLM являются собственностью народа Соединенных Штатов как группы.

Наши государственные парки являются собственностью жителей Колорадо. Наши городские парки и базы отдыха являются собственностью жителей нашего города.

Мы (каждый из нас) являемся акционерами нашей государственной собственности и земель. Конечно, проценты нашей индивидуальной собственности ничтожны; тем не менее, мы все собственники.

Вот проблема с общественной собственностью. Я могу захотеть зарезервировать часть Национального леса только для туристов, вы можете покататься на горном велосипеде, а ваш друг может захотеть покататься на своем квадроцикле, все на одном участке земли, все в округе Саммит.

Тех из нас, кто живет здесь, особенно тех, кто развлекается, занимается разведением скота, добычей полезных ископаемых или лесозаготовками на общественных землях, можно охарактеризовать как так называемых «заинтересованных лиц».

А как насчет людей из Мичигана или Кентукки, разве они тоже не граждане Америки с равными правами на нашу общественную собственность? Они есть.

Некоторые люди утверждают, что местные заинтересованные стороны должны иметь больше прав и больше влиять на то, что происходит с государственными землями на их заднем дворе. Эта плохая идея идет вразрез с тем, что значит быть американцем.

Должны ли бедняки на улицах Вашингтона, округ Колумбия, иметь большее право голоса в том, что происходит с Белым домом, только потому, что он находится на их заднем дворе?

Должны ли они превратить его в парк развлечений? К счастью, нет. Должны ли жители Нью-Йорка иметь право снести Статую Свободы только потому, что она находится в их городе? Нет! Почему люди, живущие вокруг Йеллоустонского национального парка, должны иметь большее право голоса в том, что там происходит, только потому, что они живут поблизости? Мы, люди в целом, должны решить (через наши политические процессы), как лучше всего использовать нашу общественную собственность.

Часто права частной, общественной и общественной собственности вступают в противоречие.