Основные положения ст. 56 ГПК РФ об обязанностях доказывания

Процессуальные нормы доказывания в суде содержатся в ст. 56 ГПК РФ. Несмотря на то, что они могут показаться очевидными и понятными, суды довольно часто нарушают легитимность в этих вопросах. Доказательствами могут счесть указание на второстепенные события или отказать в приёме в качестве доказательства весомый и документально подтверждённый факт.

Сущность положений о доказывании в суде

Каждая сторона судебного процесса, происходящего в рамках искового производства, доказывает то, что ей нужно для отстаивания своих интересов, все те обстоятельства, на которые она ссылается при выставлении требований или возражений. Таким образом находит своё частное выражение принцип состязательности сторон, закреплённый в ст. 12 ГПК РФ.

Хотя обычные граждане под состязательностью чаще всего понимают умение красноречиво выступать и доказывать свою точку зрения эмоционально.

На самом деле в рамках искового производства доказательствами могут служить документы, заключения экспертиз, свидетельские показания.

Доказать наличие устного договора можно посредством предоставления деловой переписки, показаний свидетелей и подобного. Суд же может не принять у стороны какие-то материалы в качестве доказательств, если сочтёт, что для отказа имеются основания, к примеру, если переписка не имеет подписей, а свидетель слышал лишь пару слов, которые не позволяют сделать однозначного вывода. Доказательства — это факты и сведения, которые позволяют сделать выводы о фактах.

Все предоставляемые суду сведения должны относиться к делу, не содержать лишней информации. Рассматриваются только доказательства, полученные законным путём. Они должны быть точными, не допускающими множества толкований. Таким образом выражаются принципы относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Лицо, которое обвиняется в неосновательном обогащении, не может представить в качестве доказательства то, что лицо, которому ранее принадлежало имущество, всегда хорошо к нему относилось. Это не даёт права завладеть недвижимостью, движимостью или каким-то другим ценным имуществом.

Невозможно признать доказательством и статью в блоге, авторство которой невозможно определить.

Во второй части рассматриваемой статьи устанавливается норма того, что правом суда является установление обстоятельств, имеющих значение для рассматриваемого дела. Обычно суд выносит ещё и решение о том, какая сторона должна их доказывать. Это указывается в определении суда о возбуждении производства.

В правовой литературе такой подход именуется помощью суда, а участники многих процессов довольно часто делают заявления о судебном произволе, поскольку суд может не принять те доказательства, которые уже есть к моменту подачи искового, и которые истец считал важными и весомыми.

Существенное значение в вопросах доказывания имеет презумпция. Таким образом на юридическом языке называется предположение. Проще всего понять это на примере презумпции того, что причинитель вреда виновен и обязан компенсировать все издержки потерпевшей стороны.

Это так, но п. 2 ст. 1064 ГК РФ устанавливает правило о том, что причинившее вред лицо освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Это означает, что не потерпевший будет доказывать суду факт того, что он понёс убытки, а причинитель вреда, хотя и причинил его, но освобождается от ответственности в силу отсутствия вины, если ему удастся это доказать.

2 ст. 1064 ГК РФ устанавливает правило о том, что причинившее вред лицо освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Это означает, что не потерпевший будет доказывать суду факт того, что он понёс убытки, а причинитель вреда, хотя и причинил его, но освобождается от ответственности в силу отсутствия вины, если ему удастся это доказать.

К примеру, если жилец квартиры несколько раз требовал от УК, чтобы она заменила ему радиаторы центрального отопления, но компания игнорировала все заявления, хотя обязана делать замену такого плана за свой счёт. В определённый момент владелец квартиры залил соседа снизу, но в этом нет его вины, поскольку в его квартире находился лишь источник вреда, но сам он до этого требовал его замены.

В таком случае вина лежит на УК, и все последствия залива должна оплачивать она. На владельца квартиры в таком случае ложится лишь бремя доказывать, что он ставил компанию в известность, давал допуск к системе отопления и совершал подобные действия.

Суд не может делать вывод о значении для дела каких-то обстоятельств просто так. Для этого суду надлежит опираться на нормы материального и процессуального права. В определённых случаях, а их очень много, важность приобретают разъяснения пленумов высшего суда, которые прямо относятся к имеющим значение для дела обстоятельствам и распределению обязанностей по доказыванию.

Если суд выносит своё решение и не опирается при этом на материалы пленума высшего суда, хотя они относятся к существу дела, то оно может быть отменено судом вышестоящей инстанции.

Так, Пленум ВС РФ утверждает, что на основании положений ст. 152 ГК РФ соответствие действительности распространенных сведений должен доказывать ответчик, а истец обязан доказать порочащий их характер. Доказывать, что это сделано ответчиком тоже нужно, но только в случае опровержения этого лицом, которому предъявлен иск. Если суд распределит обязанности иначе, то возникают существенные основания для подачи жалоб.

Чаще всего суд «забывает» о том, что истец должен доказать порочащий характер сведений.Особенно в том случае, если это какой-то чиновник или представитель той или иной государственной структуры.

Третья часть данной статьи содержит норму о том, что доказательства каждой стороны должны быть раскрыты всем участникам процесса, включая третьих лиц.

Нарушения процессуального права чаще всего ведут к нарушению норм материального права

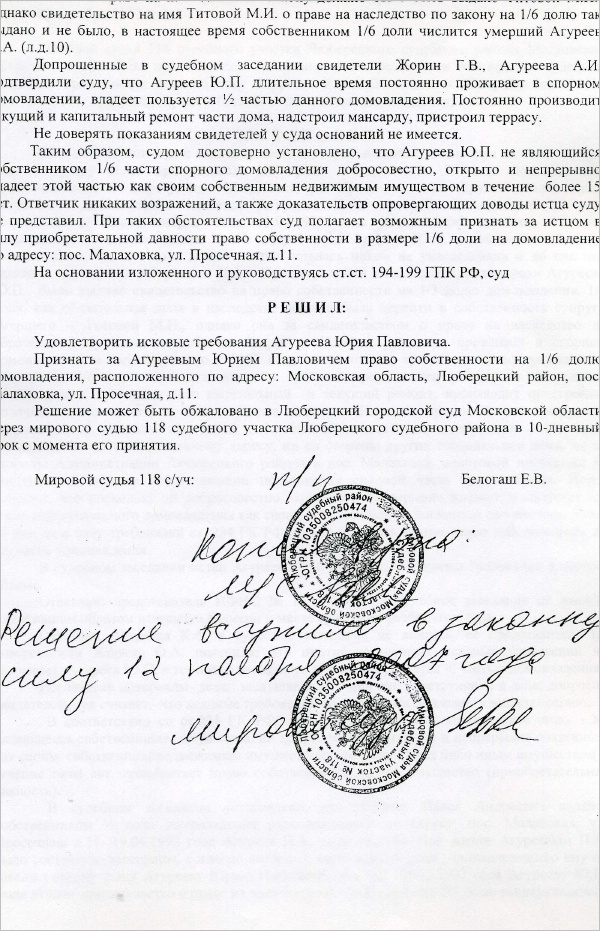

Положения данной статьи регулярно находят своё отражения в решениях судов различных инстанций, в том числе и ВС РФ. В основном в ситуациях, когда нарушение процессуальных норм права привело к тому, что оказались нарушенными и материальные права какой-то из сторон.

Довольно часто случается, что суды берут на себя уменьшение неустойки, аргументировав её несоразмерностью последствиям нарушения обязательства. На самом деле оно не допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, без обсуждения этого вопроса в судебном заседании и без указания судом мотивов, по которым он пришел к выводу об указанной несоразмерности.

Такой вывод был сделан СК ВС РФ по гражданским делам в определении № 71-КГ17-5 от 06.06.2017 года. Высший суд опирался на многие нормативные акты, в том числе и на нормы рассматриваемой статьи.

Суть дела в том, что участник долевого строительства отказался подписывать акт приёмки и требовал неустойку с застройщика за то, что пол на балконе выполнен с нарушением технических стандартов. Суды нижестоящих инстанций сами по себе, без рассмотрения вопроса, взяли и уменьшили размер неустойки. Однако вкладчик оказался требовательным и дошёл до ВС РФ, который согласился с тем, что суды нижестоящих инстанций таким образом допустили существенное нарушение норм права.

последние изменения и поправки, судебная практика

СТ 56 ГПК РФ

1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

3. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Комментируемая статья возлагает обязанность доказывания на стороны.

В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Из содержания названной статьи следует, что, во-первых, обязанность доказывания возлагается на стороны; во-вторых, каждая сторона доказывает обстоятельства, определяемые на основании своих требований и возражений; в-третьих, федеральным законом могут быть определены исключения относительно распределения обязанностей по доказыванию; в-четвертых, только суд определяет обстоятельства, имеющие значение для дела, и какой стороне надлежит их доказывать; в-пятых, суд вправе вынести на обсуждение любые обстоятельства, даже если стороны на них не ссылались.

Отметим, что обязанность доказывания может быть возложена и на третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, которое обязано доказать обстоятельства, положенные в обоснование своих требований.

Бесплатная юридическая консультация по телефонам:

8 (499) 938-53-84 (Москва и МО)

8 (812) 467-95-33 (Санкт-Петербург и ЛО)

8 (800) 301-79-07 (Регионы РФ)

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», «если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им содействие в собирании и истребовании таких доказательств.

Суду апелляционной инстанции также следует предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные (новые) доказательства, если в суде первой инстанции не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 2 части 1 статьи 330 ГПК РФ), в том числе по причине неправильного распределения обязанности доказывания (часть 2 статьи 56 ГПК РФ)» <1>.

———————————

<1> Российская газета. 2012. N 147.

Отказывая в принятии к рассмотрению жалобы гражданина А.С.Л. на нарушение его конституционных прав ч. 2 ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Конституционный Суд РФ в Определении от 29 мая 2012 г. N 963-О указал, что «в своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации гражданин А.С.Л. оспаривает конституционность части второй статьи 56 (об обязанности доказывания) ГПК Российской Федерации. По мнению заявителя, данное законоположение как позволяющее суду по собственной инициативе произвольно определять, какие обстоятельства имеют существенное значение для разрешения дела, противоречит статье 19 (часть 1) Конституции Российской Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные А.С.Л. материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению.

Норма части второй статьи 56 ГПК Российской Федерации, в соответствии с которой суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались, является процессуальной гарантией правильного рассмотрения и разрешения судом гражданских дел и — во взаимосвязи с частью третьей статьи 196 и частью четвертой статьи 198 данного Кодекса, обязывающими суд принимать решение по заявленным истцом требованиям, указывать в мотивировочной части решения обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах, и доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, — не предполагает произвольного применения, а потому не может расцениваться как нарушающая права заявителя, перечисленные в жалобе» <1>.

———————————

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 963-О.

Часть 1 ст. 56 ГПК РФ предусматривает исключения из общего правила по обязанности доказывания, которые установлены федеральным законом, например следующие.

1. Часть 1 ст. 330 ГК РФ, в соответствии с которой неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков <1>.

———————————

<1> Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.

В п. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что «бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ)» <1>.

Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ)» <1>.

———————————

<1> Российская газета. 2016. N 70.

2. Статья 401 ГК РФ предусматривает ответственность за нарушения обязательства, в ч. 2 данной статьи указано, что отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Пленум Верховного Суда в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснил следующее: «Вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

Если должник несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности, например обстоятельств непреодолимой силы (пункт 3 статьи 401 ГК РФ)» <1>.

———————————

<1> Там же.

3. Статья 13 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» гласит: «Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом» <1>.

———————————

<1> Собрание законодательства РФ. 1996. N 3. Ст. 140.

Согласно Обзору Верховного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам судебной практики о применении законодательства о защите прав потребителей при рассмотрении гражданских дел (утвержденному Президиумом Верховного Суда РФ 1 февраля 2012 г. ) «по общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, возникшего в сфере защиты прав потребителей, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере)» <1>.

) «по общему правилу бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, возникшего в сфере защиты прав потребителей, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере)» <1>.

———————————

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 4.

4. Согласно ч. 2 ст. 68 ГПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

Отметим, что комментируемая статья 56 ГПК России возлагает обязанность доказывания на стороны, а ст. 57 ГПК РФ обязанность предоставления и истребования доказательств возлагает на стороны и других лиц, участвующих в деле.

Более того, ст. 35 ГПК РФ наделяет всех лиц, участвующих в деле, правом на представление доказательств.

Можно заключить, что обязанность доказывания возлагается на лиц, участвующих в деле.

Microsoft Word — 102_ICSDCBR.docx

%PDF-1.3 % 31 0 объект >>>]/ON[59 0 R]/Порядок[]/RBGroups[]>>/OCGs[59 0 R 98 0 R]>>/Страницы 3 0 R/Тип/Каталог>> эндообъект 97 0 объект >/Шрифт>>>/Поля 102 0 R>> эндообъект 58 0 объект >поток 2019-11-11T12:34:49ZWord2019-11-18T23:26:47+01:002019-11-18T23:26:47+01:00Mac OS X 10.13.6 Quartz PDFContextapplication/pdf

Ст.

56 ГПК РФ. Обязанность доказывания

56 ГПК РФ. Обязанность доказыванияПопулярные

Общая информация

Несмотря на правила, что ст. 56 ГПК РФ (в новой редакции) суд не может отложить принятие решения о принятии заявления до предоставления обоснования заинтересованными лицами. Законодательством определен круг лиц, в отношении которых применяется рассматриваемая норма. В частности, ст. 56 (ч.

Нюанс

По делам, связанным с установлением фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых по правилам особого производства, заинтересованные стороны обязаны представить доказательства в подтверждение невозможности получения необходимых документов или восстановления утраченных актов. При этом не исключается право суда истребовать эти материалы по собственной инициативе.

Арт. 56 ГПК РФ с комментариями

Стороны представляют документы и сведения в подтверждение не только фактов, на которые ссылаются, но и тех, которые необходимо установить судье в их интересах по конкретному виду дела. Примером может служить иск о возмещении вреда здоровью. Работодатель может быть освобожден от обязанности возместить работнику вред только в том случае, если докажет, что последствия возникли не по его вине.

Соответствие информации реальности

Согласно ст. 152 (п. 1) ГК РФ, ответчик обязан доказать достоверность распространяемых сведений. Истец, в свою очередь, должен представить доказательства разглашения сведений, а также их порочащего характера. Вместе с тем, по смыслу пункта 1 вышеуказанной нормы, когда гражданин, в отношении которого средства массовой информации опубликовали сведения, не соответствующие действительности и ущемляющие его интересы, оспаривает отказ редакции в опубликовании его отзыва на публикацию, истец доказывает, что данные материалы нарушают его права. Согласно ст. 10 Конвенции о защите свобод человека, а также ст.

Важный момент

При рассмотрении дел о защите достоинства, деловой репутации и чести следует учитывать, что как обстоятельства, в силу ст. 152 ГК РФ существенное значение для судопроизводства, которое должен определить судья при принятии иска и подготовке материалов к судебному разбирательству, имеют:

- Факт распространения сведений об истце.

- Компрометирующий характер информации.

- Несоответствие информации действительности.

При отсутствии хотя бы одного из этих признаков иск не подлежит удовлетворению.

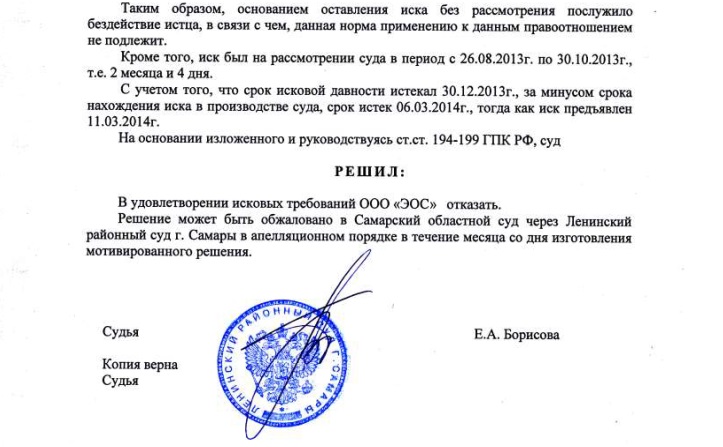

Ограничение действий

В час. 2 ст. 56 ГПК установлено право суда выносить на обсуждение обстоятельства, имеющие юридическое значение для рассмотрения дела. Однако это правило не распространяется на срок исковой давности. Это связано с наличием специальной нормы материального права (ст. 199 части 2 ГК РФ). Она связывает применение срока исковой давности только с тем, заявит ли об этом сторона спора. При таких обстоятельствах суд не может применить ч. 2 ст. 56 ГПК и по собственной инициативе вынести этот вопрос на обсуждение.

2 ст. 56 ГПК установлено право суда выносить на обсуждение обстоятельства, имеющие юридическое значение для рассмотрения дела. Однако это правило не распространяется на срок исковой давности. Это связано с наличием специальной нормы материального права (ст. 199 части 2 ГК РФ). Она связывает применение срока исковой давности только с тем, заявит ли об этом сторона спора. При таких обстоятельствах суд не может применить ч. 2 ст. 56 ГПК и по собственной инициативе вынести этот вопрос на обсуждение.

Дополнительно

Правила ст. Не обращаться к лицу, ходатайствующему о признании беженцем. 56 ГИК. Он не должен представлять доказательств вынужденного выезда с места постоянного жительства. От этого субъекта требуется только сообщить в соответствующие органы сведения, необходимые для рассмотрения его заявления.

Презумпции

Доказательствами в гражданском процессе называются правомерные действия сторон процесса и суда по установлению, получению, изучению и оценке сведений, имеющих юридическое значение, об обстоятельствах спора. Он осуществляется в установленной законодательством форме. Доказательства направлены на разрешение дела, принятие обоснованного и законного судебного акта. В части первой рассматриваемого правила установлено, что каждая сторона должна представить доказательства обстоятельств, на которые она ссылается и на которых основаны ее требования и возражения. При этом сделана оговорка, что в законодательстве могут быть предусмотрены и иные правила. Например, среди них презумпции (предположения). Они весьма разнообразны и очень многочисленны. Они основаны на широко распространенных в обществе предположениях о существовании того или иного факта с достаточно высокой степенью вероятности. В литературе наиболее распространены презумпции:

Он осуществляется в установленной законодательством форме. Доказательства направлены на разрешение дела, принятие обоснованного и законного судебного акта. В части первой рассматриваемого правила установлено, что каждая сторона должна представить доказательства обстоятельств, на которые она ссылается и на которых основаны ее требования и возражения. При этом сделана оговорка, что в законодательстве могут быть предусмотрены и иные правила. Например, среди них презумпции (предположения). Они весьма разнообразны и очень многочисленны. Они основаны на широко распространенных в обществе предположениях о существовании того или иного факта с достаточно высокой степенью вероятности. В литературе наиболее распространены презумпции:

- Честность гражданина.

- Вина должника.

- Материнство/отцовство.

- Законность отмененных решений судов.

Правовые предположения всегда закрепляются в правовых нормах. Они могут присутствовать как в Гражданском процессуальном кодексе, так и в нормах материального права. В этом правовые презумпции отличаются от фактических презумпций. Другими словами, специальные положения, регулирующие доказательную деятельность, включаются в различные нормативные акты. Такие правила, по сути, отменяют или изменяют общие правила. Как правило, доказательства сопровождают любое судебное разбирательство. Еще на этапе подачи искового заявления субъект должен приложить документы, подтверждающие его требования.

В этом правовые презумпции отличаются от фактических презумпций. Другими словами, специальные положения, регулирующие доказательную деятельность, включаются в различные нормативные акты. Такие правила, по сути, отменяют или изменяют общие правила. Как правило, доказательства сопровождают любое судебное разбирательство. Еще на этапе подачи искового заявления субъект должен приложить документы, подтверждающие его требования.

- 0

- 0

- Юридические тонкости

Поделись этим:

Читайте также

- Запрос доказательств: принципы, правила написания

- Искусство.

Особенно в том случае, если это какой-то чиновник или представитель той или иной государственной структуры.

Особенно в том случае, если это какой-то чиновник или представитель той или иной государственной структуры.