Комментарий к статье 1. ГК РФ

Принципы гражданского права — это обусловленные объективными потребностями развития экономических отношений и закрепленные в законодательстве основные начала (идеи), определяющие сущность и содержание гражданско-правового регулирования.

Именно эти принципы в общем виде закреплены в статье 1 ГК РФ. При этом конструкция комментируемой нормы позволяет говорить, что состав сформулированных в статье 1 принципов не является исчерпывающим. В то же время они обладают системообразующим значением для гражданского и смежных отраслей законодательства, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения.

Содержание и значение основных принципов, закрепленных статьей 1 ГК РФ, в целом можно свести к следующему.

Равенство участников гражданских отношений выражается в признании за всеми гражданами равной правоспособности (ст. 17 ГК), а за всеми юридическими лицами — правоспособности, соответствующей целям их деятельности (ст. 49 ГК). Недопустимо наделение одного из участников гражданских правоотношений властными полномочиями в отношении другого. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений (п. 1 ст. 125 ГК).

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений (п. 1 ст. 125 ГК).

Принцип равенства участников гражданских правоотношений, помимо его закрепления в общей форме в п. 1 ст. 1 ГК, повторен в п. 1 ст. 2 ГК и специально упоминается во многих последующих статьях ГК, когда речь идет об институтах, где существует повышенная опасность нарушения этого принципа (бытовой подряд — п. 1 ст. 731, строительный подряд — п. 1 ст. 748, перевозка — п. 1 ст. 789, банковский счет — п. 3 ст. 845).

Равенство участников гражданских правоотношений не исключает различий в объеме и содержании принадлежащих им субъективных гражданских прав. Такие различия неизбежны в силу разных имущественных возможностей отдельных субъектов гражданского права, вследствие степени их образования и способностей, а также различия их жизненных и хозяйственных интересов.

Неприкосновенность собственности закреплена в общей форме в ч. 3 ст. 35 Конституции, согласно которой «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных целей может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения».

3 ст. 35 Конституции, согласно которой «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных целей может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения».

ГК следует этому важному положению, однако предусматривает в гл. 15 «Прекращение права собственности» случаи, когда по решению суда допускается принудительное прекращение права собственности (ст. 235 ГК и коммент. к ней). Принудительное изъятие у собственника имущества производится с выплатой возмещения по решению суда, а при совершении преступления или иного тяжкого правонарушения — безвозмездно в форме конфискации (ст. 243 ГК).

Свобода договора, означающая возможность свободно избирать своего партнера и определять условия заключаемого договора, более полно характеризуется в ст. 421 «Свобода договора». Проявлением свободы договора является наличие в ГК большого числа диспозитивных норм, от которых стороны по взаимной договоренности вправе отступать.

Однако свобода договора не исключает установления в отдельных случаях обязанности заключить договор, например, если он относится к числу публичных (ст. 426 ГК и коммент. к ней), а также при выполнении поставок и услуг для государственных нужд (ст. 445 ГК и коммент. к ней). Согласно п. п. 1 и 2 ст. 445 обязанность заключать договор может быть введена только ГК или иными законами.

Равным образом некоторые условия заключаемых договоров могут быть предписаны для сторон обязательными (императивными) нормами гражданского законодательства (ст. 422 ГК). Императивный характер гражданско-правовых норм может быть обусловлен как общественными интересами (п. 2 ст. 1 ГК), так и интересами третьих лиц и недопустимостью случаев злоупотребления правом во всех его формах (п. 1 ст. 10 ГК). Свобода договора в условиях рынка подчинена также общему правилу, согласно которому запрещается использовать право в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке (п. 1 ст. 10 ГК).

10 ГК).

Недопустимость произвольного вмешательства в частные дела выражается в признании самостоятельности предпринимательской деятельности, осуществляемой на риск ее субъектов (п. 1 ст. 2 ГК), и в закреплении в ГК неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны (п. 1 ст. 150 ГК). Нематериальные блага и личные неимущественные права граждан и юридических лиц защищаются средствами гражданского права (ст. 12 ГК), в том числе правом на возмещение морального вреда (ст. 151 ГК и коммент. к ней).

Беспрепятственное осуществление гражданских прав основывается на положениях ч. 1 ст. 34 Конституции, согласно которой каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, а также ч. 1 ст. 44 Конституции, в силу которой каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания.

Тем не менее законом предусматриваются определенные рамки и ограничения для беспрепятственного осуществления гражданских прав. Помимо правил об общих пределах осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК и коммент. к ней) в ГК предусматриваются и другие запреты применительно к отдельным категориям гражданских прав (см. п. 10 наст. коммент.).

Помимо правил об общих пределах осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК и коммент. к ней) в ГК предусматриваются и другие запреты применительно к отдельным категориям гражданских прав (см. п. 10 наст. коммент.).

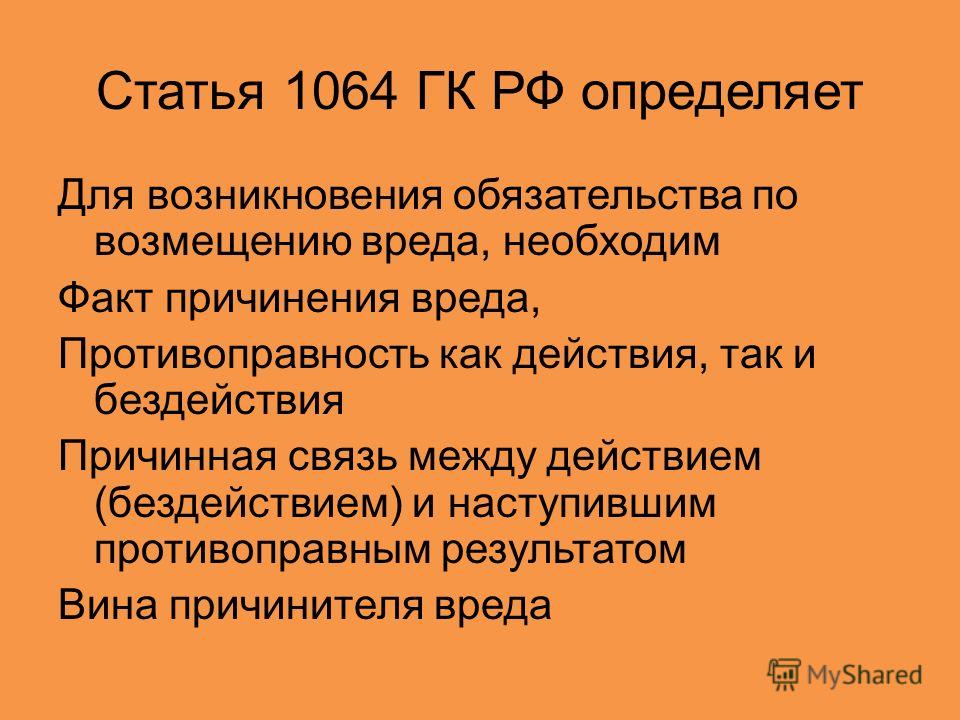

Обеспечение восстановления нарушенных прав достигается при помощи различных способов их защиты, называемых в ст. 12 ГК. Среди таких средств признание права, присуждение к исполнению обязанностей в натуре, возмещение причиненных убытков и др. (см. коммент. к ст. 12 ГК). Гражданское законодательство стремится к восстановлению нарушенных прав в натуре (ст. ст. 396, 1082 ГК), однако, когда это оказывается невозможным, обязывает должника возместить причиненные убытки (ст. ст. 15, 393 ГК), в том числе моральные (ст. 151 ГК), что должно обеспечивать восстановление прав потерпевшего.

Большинство средств защиты гражданских прав применяется в силу указаний закона, и для их использования не требуется соглашения сторон. Однако гражданскому праву известны и такие способы восстановления нарушенных прав, которые применяются обычно при наличии взаимной договоренности (залог, неустойка, поручительство, задаток) и регламентируются нормами гл. 23 ГК. В этих случаях стороны сами определяют форму избранного ими обеспечения и его суммовое или иное выражение.

23 ГК. В этих случаях стороны сами определяют форму избранного ими обеспечения и его суммовое или иное выражение.

В целях обеспечения восстановления нарушенных прав используется также институт имущественного и личного страхования (гл. 48 ГК), которое может быть основано на требованиях закона или же условиях заключенного сторонами договора страхования. В этом последнем случае объем защиты (размер страхового возмещения) определяет страхователь.

Судебная защита гражданских прав предоставляется гражданам и юридическим лицам в качестве универсального способа защиты их прав (ст. 11 ГК и коммент. к ней), что обеспечивает независимость выносимых по спорам решений и гласность разбирательства, а также позволяет гражданам и юридическим лицам привлекать для защиты своих интересов адвокатов. В тех случаях, когда защита гражданских прав осуществляется в административном порядке, вынесенное решение может быть обжаловано в суд, акт которого является обязательным (п. 2 ст. 11 ГК).

В абз. 1 п. 2 ст. 1 содержится новая для нашего гражданского законодательства норма, определяющая в общей форме значение для гражданско-правового регулирования воли и интересов субъектов гражданского права — граждан и юридических лиц. Их воля и интересы, говорится в ГК, свободны, поскольку они не противоречат законодательству. Это является одним из необходимых условий целесообразного и справедливого функционирования гражданско-правового механизма.

1 п. 2 ст. 1 содержится новая для нашего гражданского законодательства норма, определяющая в общей форме значение для гражданско-правового регулирования воли и интересов субъектов гражданского права — граждан и юридических лиц. Их воля и интересы, говорится в ГК, свободны, поскольку они не противоречат законодательству. Это является одним из необходимых условий целесообразного и справедливого функционирования гражданско-правового механизма.

Воля, т.е. осознанный и целенаправленный выбор определенного поведения и его последствий, — необходимая предпосылка возникновения и осуществления гражданских прав. Отсутствие воли (недееспособность — ст. ст. 171 — 177 ГК) или ее искажение (ст. ст. 178, 179 ГК) влекут за собой недействительность гражданско-правовых сделок. Однако отдельные гражданские права и обязанности могут возникать и при отсутствии воли, в силу наступления предусмотренных законом юридических фактов, например находки (ст. 227 ГК).

Интерес, т.е. желание получить определенный благоприятный результат от своих действий, а в условиях рынка — прибыль (ст. 2 ГК), также является необходимой предпосылкой возникновения и осуществления гражданских прав. Интересы различны и могут быть как имущественными, так и неимущественными (защита чести и достоинства — ст. 152 ГК). Неправильное определение интереса или его отпадение, в отличие от дефектов воли, не являются основанием для недействительности гражданско-правовых сделок.

2 ГК), также является необходимой предпосылкой возникновения и осуществления гражданских прав. Интересы различны и могут быть как имущественными, так и неимущественными (защита чести и достоинства — ст. 152 ГК). Неправильное определение интереса или его отпадение, в отличие от дефектов воли, не являются основанием для недействительности гражданско-правовых сделок.

В предусмотренных законом случаях правовые последствия порождают также действия субъектов гражданского права, совершаемые в интересах других лиц (например, действия опекунов и попечителей (см. ст. 31 ГК и коммент. к ней)), а также действия в чужом интересе (гл. 50 «Действия в чужом интересе без поручения»), когда заинтересованное лицо может быть вообще неизвестно.

В абз. 2 п. 2 статьи повторены положения ч. 3 ст. 55 Конституции, допускающие ограничения гражданских прав только на основании федерального закона и только в названных в данной норме целях, которые ввиду их значимости оправдывают введение соответствующих ограничений. Следовательно, установление ограничений гражданских прав указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и законами субъектов Российской Федерации, а также в иных непоименованных в п. 2 ст. 1 ГК целях не допускается.

Следовательно, установление ограничений гражданских прав указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и законами субъектов Российской Федерации, а также в иных непоименованных в п. 2 ст. 1 ГК целях не допускается.

Ограничение некоторых гражданских прав предусматривается самим ГК, допускающим ограничение дееспособности гражданина (ст. ст. 29, 30), наследственных прав (ст. 531 ГК 1964 г.), права собственности в результате установления сервитута (ст. ст. 274, 277). Для защиты интересов лица, права которого умаляются, такие ограничения, как правило, допускаются при участии суда: или соответствующий спор рассматривается судом, или вынесенное государственным органом решение об ограничении права может быть обжаловано в суд (п. 2 ст. 11 ГК).

Ограничение прав участников гражданских правоотношений следует отличать от случаев, когда в силу положений закона само право в своем содержании является ограниченным. Примером могут служить право хозяйственного ведения (ст. 295 ГК) и в особенности право оперативного управления (ст. 296 ГК), осуществление которых ограничено определенными рамками и, кроме того, требует согласия собственника соответствующего имущества.

296 ГК), осуществление которых ограничено определенными рамками и, кроме того, требует согласия собственника соответствующего имущества.

Предусматриваемое в п. 3 ст. 1 свободное перемещение по территории Российской Федерации товаров, услуг и финансовых средств, необходимое для развития рыночных отношений и здоровой конкуренции, соответствует ч. 1 ст. 8 Конституции. Введение ограничений в этой области следует отличать от оборотоспособности объектов гражданских прав, которая в силу ст. 129 ГК может быть ограничена законом или в порядке, им установленном (см. коммент. к ст. 129 ГК), и тем самым в определенной мере влиять на свободное перемещение отдельных имущественных объектов.

Свобода перемещения товаров, услуг и финансовых средств не исключает также установления в порядке, предусмотренном транспортным законодательством, ограничений или временных запрещений на перевозки грузов в определенных направлениях, если это вызывается общественными интересами (см. ст. 44 УЖД). Движение валютных ценностей определяется Законом о валютном регулировании (см. ст. 141 ГК и коммент. к ней).

ст. 141 ГК и коммент. к ней).

Принципы гражданского права — Адвокат в Самаре и Москве — представительство в суде и юридические услуги

Принципы представляют собой основные идеи, основные положения, образующие фундамент любой отрасли права. Принципы гражданского права указаны в ст. 1 ГК, которая так и называется — «Основные начала гражданского законодательства». Но это не означает, что принципы данной отрасли законодательства закреплены в одной этой статье. Они представляют собой основные начала, которые проходят через все гражданское право, предопределяя содержание каждого из его институтов и каждой из его норм. Поэтому, применяя и толкуя любую норму гражданского права, необходимо руководствоваться принципами гражданского права.

Принципы применяются и в том случае, если они не находят своего воплощения в конкретной норме ввиду отсутствия этой самой нормы. При наличии пробелов в гражданском праве к отношениям, прямо не урегулированным законом, договором или обычаем делового оборота, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, т. е. применяется аналогия закона. В тех же случаях, когда использование аналогии закона невозможно ввиду того, что данные отношения не имеют сходных отношений, урегулированных гражданским правом, к ним применяется аналогия права (общие начала и общий смысл гражданского законодательства, т.е. принципы гражданского права). Таким образом, применение аналогии права есть прямое применение принципов гражданского права.

е. применяется аналогия закона. В тех же случаях, когда использование аналогии закона невозможно ввиду того, что данные отношения не имеют сходных отношений, урегулированных гражданским правом, к ним применяется аналогия права (общие начала и общий смысл гражданского законодательства, т.е. принципы гражданского права). Таким образом, применение аналогии права есть прямое применение принципов гражданского права.

Принципы гражданского права в концентрированном виде отражают социально-экономическую сущность регулируемых отношений и экономической политики, осуществляемой государством применительно к этим отношениям через нормы гражданского права. А если это так, то принципы гражданского права — изменяемая категория. Они в различных правовых системах весьма существенно различаются в зависимости от того, что собой представляют отношения собственности в данном обществе и какую экономическую политику государство проводит в области отношений собственности. В этом смысле принципы советского гражданского права и принципы гражданского права современной России весьма существенно различаются, а по некоторым параметрам являются прямо противоположными.

Преобразования отношений собственности, суть которых состоит в том, что государственная собственность в большей части экономики заменяется и вытесняется частной собственностью, не могли не предопределить появления совершенно новых принципов гражданского права, складывающихся в результате происходящих в России реформ и преобразований.

Принципами гражданского права, закрепленными в ст. 1 ГК, являются следующие:

1. Равенство участников регулируемых им отношений. Фиксируя этот принцип, закон закрепляет равенство возможностей, признаваемых и обеспечиваемых гражданским правом. По сути дела, это равенство исходного правового положения субъектов гражданского права, и оно выражается в том, что все участники гражданских правоотношений наделяются гражданской правоспособностью как определенной мерой социальных возможностей в сфере применения гражданского права.

Иными словами, все субъекты отношений могут иметь на праве собственности или ином аналогичном вещном праве определенное имущество, могут приобретать это имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Все участники гражданских отношений имеют право участвовать в гражданском обороте, совершать сделки, заключать договоры по отчуждению или приобретению имущества, обладать исключительными правами на созданные ими произведения в сфере интеллектуальной деятельности и т.д. При этом все граждане вообще обладают совершенно одинаковой правоспособностью в сфере гражданского права. Правоспособность юридических лиц может быть в зависимости от вида юридического лица общей или специальной, но любая из них тем не менее включает в себя необходимый объем правовых возможностей, которые позволяют им выступать полноправными субъектами в отношениях собственности и гражданского оборота.

Все участники гражданских отношений имеют право участвовать в гражданском обороте, совершать сделки, заключать договоры по отчуждению или приобретению имущества, обладать исключительными правами на созданные ими произведения в сфере интеллектуальной деятельности и т.д. При этом все граждане вообще обладают совершенно одинаковой правоспособностью в сфере гражданского права. Правоспособность юридических лиц может быть в зависимости от вида юридического лица общей или специальной, но любая из них тем не менее включает в себя необходимый объем правовых возможностей, которые позволяют им выступать полноправными субъектами в отношениях собственности и гражданского оборота.

2. Принцип неприкосновенности собственности. Фактически содержание этого принципа далеко выходит за рамки приведенного термина. Неприкосновенность собственности понимается как сама возможность существования таких видов собственности, которые закреплены в Конституции РФ. На равных допускается существование частной собственности (в том числе на средства производства, на землю, на иные ресурсы) и собственности публичной, т. е. собственности Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований. Неприкосновенность собственности состоит в признании равного правового режима всех видов собственности. Любая собственность, возникшая и существующая в соответствии с Конституцией и законом, находится под охраной права и государства. Таким образом, принцип неприкосновенности собственности обусловливает необходимость существования в гражданском праве институтов, обеспечивающих защиту любого права собственности от каких-либо посягательств.

е. собственности Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований. Неприкосновенность собственности состоит в признании равного правового режима всех видов собственности. Любая собственность, возникшая и существующая в соответствии с Конституцией и законом, находится под охраной права и государства. Таким образом, принцип неприкосновенности собственности обусловливает необходимость существования в гражданском праве институтов, обеспечивающих защиту любого права собственности от каких-либо посягательств.

3. Свобода договора. Этот принцип является, несомненно, одним из ключевых для гражданского права. Поскольку гражданское право практически проявляет себя в большей мере как право имущественного, товарно-денежного оборота, а в основе этого оборота лежат сделки, договоры, то правовая постановка принципа свободы договора является для гражданского права первостепенной задачей. Это наиболее значимый принцип в практическом его претворении.

Институт свободы договора получил новую жизнь и интенсивное развитие с переходом к рыночной экономике. В этих условиях договор полностью вытесняет другие акты индивидуального регулирования, такие как плановое задание, плановое распределение имущественных ценностей, централизованное формирование условий договора, например цен, по которым реализуются товары, работы и услуги.

В этих условиях договор полностью вытесняет другие акты индивидуального регулирования, такие как плановое задание, плановое распределение имущественных ценностей, централизованное формирование условий договора, например цен, по которым реализуются товары, работы и услуги.

Договор при переходе к рыночной экономике в сфере гражданского оборота становится основным юридическим фактом. Все товарно-денежные связи осуществляются на договорной основе. Договор становится главным регулятором экономических отношений. Именно при заключении договора его участники устанавливают условия, на которых они и строят свои отношения по реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Свобода договора выражается, во-первых, в том, что любой участник гражданского оборота вправе самостоятельно решать, заключать договор или не заключать. Во-вторых, свобода договора выражается в выборе контрагентов — лиц, с которыми договор или договоры будут заключены. В-третьих, сами договаривающиеся стороны решают, какой именно договор будет заключен между ними. Это может быть договор купли-продажи, поставки, мены и т.д. Стороны по своему усмотрению могут заключать комплексные договоры — договоры, которые включают в себя элементы различных видов договоров. И наконец, стороны сами определяют условия договора, т.е. определяют предмет договора, права и обязанности, содержание обязательств, которые они между собой устанавливают.

Это может быть договор купли-продажи, поставки, мены и т.д. Стороны по своему усмотрению могут заключать комплексные договоры — договоры, которые включают в себя элементы различных видов договоров. И наконец, стороны сами определяют условия договора, т.е. определяют предмет договора, права и обязанности, содержание обязательств, которые они между собой устанавливают.

Свободу договора, однако, не следует понимать как нечто абсолютное и безграничное. Свобода договора имеет свою меру, диктуемую существующими социально-экономическими условиями, интересами и потребностями. Как показывает исторический опыт, ничем не ограниченная свобода договора может самым негативным образом сказаться на экономических отношениях и экономических интересах. Безбрежная свобода договора является одной из причин появления такого опасного явления в экономике, как монополизм. Экономически сильный субъект, пользуясь свободой договора и злоупотребляя ею, может вытеснять из экономического поля более слабых субъектов, занять в экономике доминирующее положение и, используя его, навязывать всем другим участникам экономических отношений односторонне выгодные для него условия.

Таким образом, неограниченная свобода договора — это опасность для свободного рынка и для нормальной, здоровой конкуренции. Неограниченная свобода договора, как показывает практика, может быть использована для существенного ущемления интересов экономически слабого участника со стороны экономически более сильных субъектов. Поэтому во всех странах рыночной экономики наблюдался и наблюдается исторический переход от лозунга полной свободы договора к установке на использование свободы договора, имеющей определенные границы. Эти границы формируются с использованием различных правовых способов и приемов. Многие из них были введены в действие с появлением так называемого антитрестовского, т.е. антимонопольного, законодательства — законодательства, направленного на обеспечение здоровой конкуренции.

Появились правила, в том числе и в гражданском праве России, устанавливающие соотношение между законом и договором (ст. ст. 421, 422 ГК). Предусматривается возможность введения в договор с помощью императивных норм так называемых предписываемых условий, т. е. условий, вводимых законом в виде определенных запретов или в виде определенных обязываний. Устанавливаются способы защиты интересов более слабой в экономическом отношении стороны при заключении публичных договоров (ст. 426 ГК) и договоров присоединения (ст. 428 ГК). Для определения границ свободы договора используются нормы ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав» ГК. Данная статья указывает на то, что если будет заключен договор с намерением причинить вред другому лицу, а также путем злоупотребления правом в иных формах, то вытекающие из этого договора права лица, действующего таким образом, не подлежат защите.

е. условий, вводимых законом в виде определенных запретов или в виде определенных обязываний. Устанавливаются способы защиты интересов более слабой в экономическом отношении стороны при заключении публичных договоров (ст. 426 ГК) и договоров присоединения (ст. 428 ГК). Для определения границ свободы договора используются нормы ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав» ГК. Данная статья указывает на то, что если будет заключен договор с намерением причинить вред другому лицу, а также путем злоупотребления правом в иных формах, то вытекающие из этого договора права лица, действующего таким образом, не подлежат защите.

4. Недопустимость какого-либо произвольного вмешательства в частные дела. По сути дела, этот принцип представляет собой самоограничение государства, которое тем самым обязуется не вмешиваться в дела и отношения, являющиеся сферой частных интересов. Данный принцип означает также, что государство обязано пресекать действия иных лиц, представляющие собой произвольное незаконное вмешательство в чьи-либо частные дела.

Само понятие частных дел в ходе экономических преобразований в России существенно расширилось. Если раньше под частной сферой понималась в основном сфера личной жизни граждан, то теперь под частными понимаются все дела и отношения, в которых государство не участвует в качестве стороны. Поскольку экономика базируется теперь преимущественно на основе частной собственности, то этот принцип означает недопустимость вмешательства в осуществление права частной собственности, в том числе в предпринимательскую деятельность, основанную на праве частной собственности.

В ст. 1 ГК не случайно говорится о недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Под произвольным следует понимать вмешательство, не основанное на законе. Для допущения вмешательства нужно, чтобы оно было прямо предусмотрено законом в виде определенных законом полномочий того или иного государственного органа или представителя власти. Разумеется, не является недопустимым вмешательством регулирование государством частной собственности и частной экономики, т. е. установление правил, которым все участники экономических отношений должны подчиняться.

е. установление правил, которым все участники экономических отношений должны подчиняться.

Пункт 2 ст. 1 ГК прямо указывает на то, что гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона, но только в той мере, в какой это необходимо для целей защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Ограничение прав, о котором идет речь, представляет собой, следовательно, во-первых, установление определенных правил законом и, во-вторых, возможность принятия государственными органами определенных решений, касающихся частных дел, если эти акты и решения основаны на законе.

5. Обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав, восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Суть данного принципа состоит в том, что никто не может препятствовать другому лицу осуществлять его гражданские права, а сам обладатель субъективного права пользуется юридической возможностью требовать устранения препятствий к осуществлению права либо восстановления права, которое уже нарушено. При этом каждому гарантируется судебная защита. В рамках судебного разбирательства и на основе судебного решения государством принудительно устраняются препятствия к осуществлению субъективного гражданского права или принудительно восстанавливаются нарушенные гражданские права за счет правонарушителя.

При этом каждому гарантируется судебная защита. В рамках судебного разбирательства и на основе судебного решения государством принудительно устраняются препятствия к осуществлению субъективного гражданского права или принудительно восстанавливаются нарушенные гражданские права за счет правонарушителя.

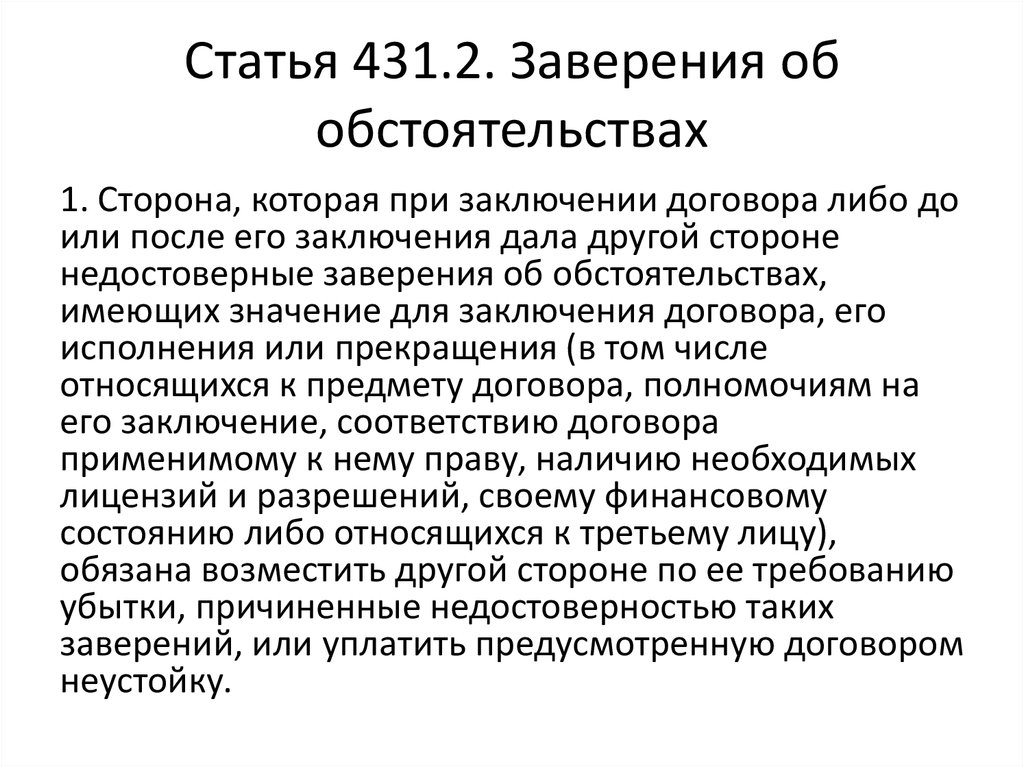

6. При применении ГК выявилась потребность в предотвращении недобросовестного поведения участников гражданских правоотношений друг с другом, защите от недобросовестных действий, наносящих ущерб контрагентам.

Законом от 30 декабря 2012 г. в ст. 1 ГК внесены дополнения в виде п. п. 3 и 4, касающиеся принципов гражданского права. Пункт 3 содержит правило о том, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Пункт 4 устанавливает, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Эти правила закрепляют в ст. 1 ГК принцип добросовестности поведения участников гражданских правоотношений на всех стадиях возникновения и осуществления прав и обязанностей, включая стадию защиты права. В соответствии с данным требованием стороны должны быть честными по отношению друг к другу, не допускать обмана контрагента в активной (путем сообщения неверной информации) или пассивной (путем сокрытия необходимых сведений) форме. Это требование должно соблюдаться при совершении сделки, заключении договора, их исполнении сторонами, при применении мер защиты.

1 ГК принцип добросовестности поведения участников гражданских правоотношений на всех стадиях возникновения и осуществления прав и обязанностей, включая стадию защиты права. В соответствии с данным требованием стороны должны быть честными по отношению друг к другу, не допускать обмана контрагента в активной (путем сообщения неверной информации) или пассивной (путем сокрытия необходимых сведений) форме. Это требование должно соблюдаться при совершении сделки, заключении договора, их исполнении сторонами, при применении мер защиты.

Было бы неточным утверждение, что до внесения описываемых дополнений действующий ГК не предусматривал требования добросовестности к участникам гражданских отношений. Путем толкования ст. 10 ГК судебная практика выводила это требование и использовала его при разрешении споров. Именно на основе использования анализа и обобщения судебной практики, как отечественной, так и зарубежной, и были подготовлены предложения о введении в содержание ст. 1 ГК рассматриваемого требования как одного из основополагающих принципов гражданского правового регулирования.

1 ГК рассматриваемого требования как одного из основополагающих принципов гражданского правового регулирования.

Но одного формулирования принципа добросовестности было бы недостаточно. Требовалось также учесть судебную практику и по последствиям выявления судами фактов недобросовестного поведения участников гражданских правоотношений. Принципиально важно то, что п. 4 ст. 1 ГК по применяемым последствиям недобросовестное поведение приравнивает к поведению незаконному.

На это же указывают дополнения, внесенные в ст. 10 «Пределы осуществления гражданских прав» ГК. В п. 1 ст. 10 внесено дополнение о том, что не допускаются при осуществлении гражданских прав «действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)».

С учетом сложившейся судебной практики в ст. 10 сформулированы также п. п. 2, 3, 4. В п. 2 содержится новое положение о том, что «в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом».

Пункты 3 и 4 ст. 10 являются полностью новыми. В соответствии с п. 3 «в случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом«.

Пункт 4 ст. 10 указывает на то, что, «если злоупотребление правом повлекло нарушение права другого лица, такое лицо вправе требовать возмещения причиненных этим убытков».

Дата актуальности материала: 01.01.2017

Review of Central and East European Law Volume 21 Issue 3-4 (1995)

- Заголовок:

- Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.

- Язык:

- Английский

- Страницы:

- 259–378

- В:

- Обзор права Центральной и Восточной Европы

- В:

- Том 21: Выпуск 3-4

- Издатель:

- Брилл | Нейхофф

- E-ISSN:

- Распечатать ISSN:

- 0925-9880

- Предметы:

- сравнительное право, Международное право, Закон ЕС

| Все время | Прошлый год | Последние 30 дней | |

|---|---|---|---|

| Абстрактные представления | 73 | 8 | 1 |

| Полнотекстовые просмотры | 63 | 1 | 0 |

| Просмотры и загрузки PDF | 8 | 3 | 0 |

- Заголовок:

- Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.

org/10.1163/157303595X00039

org/10.1163/157303595X00039

- Язык:

- Английский

- Страницы:

- 259–378

- В:

- Обзор права Центральной и Восточной Европы

- Том 21: Выпуск 3-4

- Издатель:

- Брилл | Нейхофф

- E-ISSN:

- 1573-0352

- Распечатать ISSN:

- 0925-9880

- Предметы:

- сравнительное право, Международное право, Закон ЕС

| Все время | Прошлый год | Последние 30 дней | |

|---|---|---|---|

| Абстрактные представления | 73 | 8 | 1 |

| Полнотекстовые просмотры | 63 | 1 | 0 |

| Просмотры и загрузки PDF | 8 | 3 | 0 | Подкасты0230