Обобщение судебно-арбитражной практики рассмотрения споров, связанных с привлечением к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора

Обобщение судебно-арбитражной практики рассмотрения споров, связанных с привлечением к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора

Утверждено Президиумом

Федерального арбитражного суда

Поволжского округа 21.01.2011

Обобщение

судебно-арбитражной практики рассмотрения споров,

связанных с привлечением к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора

В соответствии с планом работы Федерального арбитражного суда Поволжского округа на второе полугодие 2010 года изучена и проанализирована судебная практика по итогам 2010 года о влиянии привлечения к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Статистические данные Федерального арбитражного суда Поволжского округа свидетельствует о том, что из общего количества рассмотренных дел за 2010 год 16 % дел рассмотрено с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в том числе иностранных лиц.

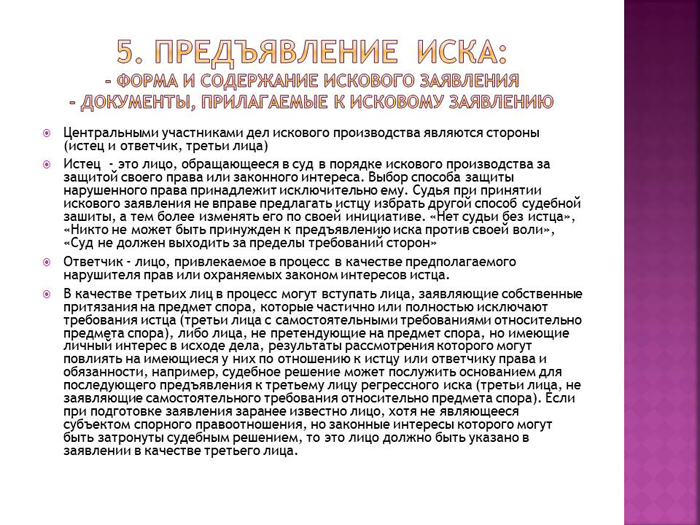

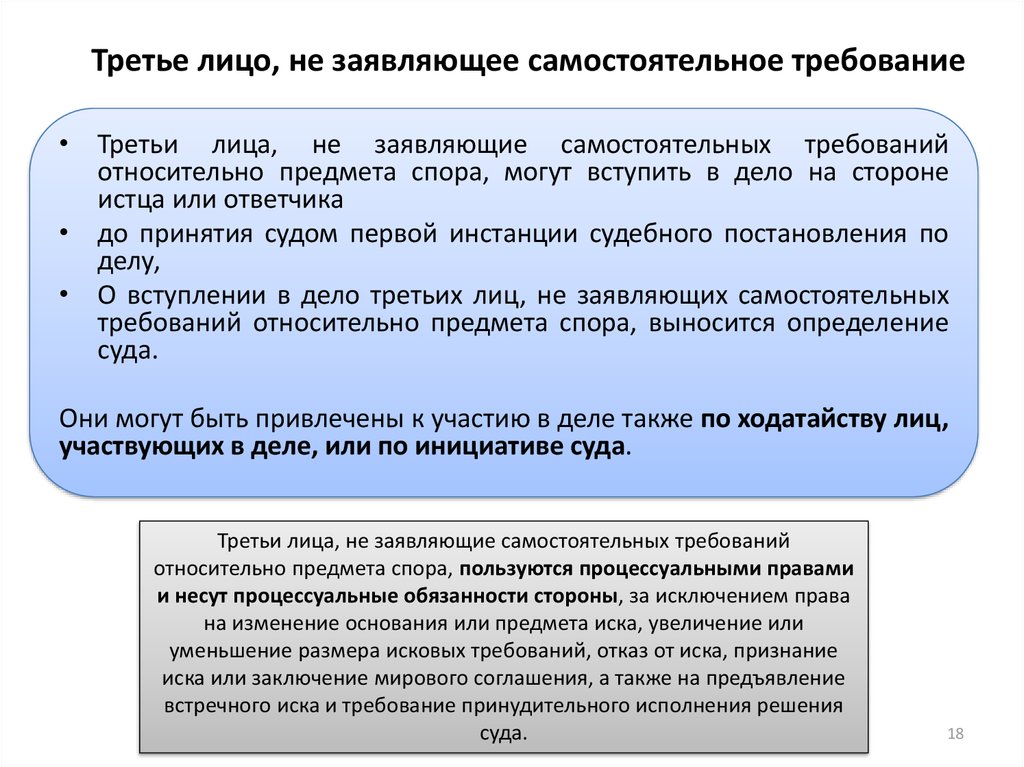

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее ‑ АПК РФ) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

Институт третьих лиц позволяет в едином судебном разбирательстве осуществлять защиту прав и законных интересов участников разных, но вместе с тем связанных между собой правоотношений. Главная особенность участия в процессе третьих лиц состоит в том, что они помогают истцу или ответчику в защите их интересов, обеспечивая и свою защиту на будущее. Кроме того предусмотренная законом возможность участия в арбитражном процессе третьих лиц представляет собой дополнительную гарантию для защиты прав и законных интересов участников экономического оборота.

Кроме того предусмотренная законом возможность участия в арбитражном процессе третьих лиц представляет собой дополнительную гарантию для защиты прав и законных интересов участников экономического оборота.

Целью участия третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора является предотвращение неблагоприятных последствий для них в будущем, а их интерес в деле носит как процессуальный, так и материально-правовой характер. Процессуальный интерес состоит в стремлении третьих лиц посредством помощи той или иной стороне в деле добиться положительного решения (иного акта) в пользу этой стороны. Вместе с тем для привлечения в процесс эти лица должны иметь ярко выраженный материальный интерес на будущее. После разрешения дела судом у третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, могут возникнуть, измениться или прекратиться материально-правовые отношения с одной из сторон.

Основные правила, связанные с порядком вступления в процесс и участия в нем третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, закреплены в статье 51 АПК РФ.

Во-первых, инициатива вступления в процесс третьих лиц без самостоятельных требований может принадлежать им самим: они подают в арбитражный суд заявление о вступлении в дело. В этом заявлении они должны указать обстоятельства, свидетельствующие о том, что будущий судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон в уже начатом процессе. Фактически в заявлении должны быть указаны такие обстоятельства, которые, будучи установленными судом в настоящем процессе, могли бы играть роль преюдициально установленных фактов (статья 69 АПК РФ) либо в процессе, возбужденном впоследствии самим третьим лицом в отношении одной из сторон, либо в процессе, где такое третье лицо может выступить в качестве ответчика.

Во-вторых, если инициатива в привлечении таких субъектов принадлежит сторонам, они подают ходатайство о привлечении в дело конкретных субъектов в качестве третьих лиц, мотивируя это тем, что будущий судебный акт может повлиять на права или обязанности такого субъекта по отношению к стороне, заявляющей ходатайство, или по отношению к другой стороне.

В-третьих, если инициатива привлечения в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, принадлежит арбитражному суду, суд выносит определение о привлечении конкретных субъектов в процесс. Такое определение должно быть мотивированным и в нем должны быть указаны обстоятельства, подтверждающие, что будущий судебный акт арбитражного суда может повлиять на права и обязанности третьих лиц по отношению к одной из сторон в деле. Это положение иллюстрирует отличие в процессуальном положении третьих лиц без самостоятельных требований от статуса третьих лиц с самостоятельными требованиями. В силу принципа диспозитивности третьи лица с самостоятельными требованиями могут вступить в процесс только по своей инициативе, поскольку только от самих субъектов предпринимательской (иной экономической) деятельности зависит решение вопроса о необходимости защиты их субъективных прав или интересов.

В-четвертых, вступление или привлечение третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, в процесс оформляется определением арбитражного суда. При поступлении в суд заявления третьего лица или ходатайства сторон суд, проверив его, решает вопрос о вступлении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом (часть 3 статьи 51 АПК РФ).

При поступлении в суд заявления третьего лица или ходатайства сторон суд, проверив его, решает вопрос о вступлении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в этом (часть 3 статьи 51 АПК РФ).

В-пятых, современное арбитражное процессуальное законодательство признает третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, полноправными субъектами доказывания. Они пользуются теми же правами и обязанностями, что и стороны в процессе, за исключением права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 51 АПК РФ).

В-шестых, при вступлении третьего лица в процесс после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции начинается заново: должно быть проведено предварительное заседание, после чего назначается заседание по делу. Это необходимо для того, чтобы все лица, участвующие в деле, смогли подготовить свои доводы и соображения по обстоятельствам дела с учетом присутствия в процессе дополнительных участников (часть 4 статьи 51 АПК РФ).

Это необходимо для того, чтобы все лица, участвующие в деле, смогли подготовить свои доводы и соображения по обстоятельствам дела с учетом присутствия в процессе дополнительных участников (часть 4 статьи 51 АПК РФ).

1. При рассмотрении споров о признании права на самовольную постройку следует привлекать к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, Управление Федеральной регистрационной службы.

Анализ судебной практики о признании права на самовольную постройку показал, что суды привлекают к участию в деле регистрирующий орган в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора

Учитывая предмет исковых требований, а также то, что при удовлетворении требований на основании решения суда подлежат регистрации права на объект недвижимости, привлечение регистрирующего органа к участию в деле следует признать обоснованным и целесообразным, несмотря на отсутствие у последнего прямой заинтересованности относительно объекта.

Независимо от разрешения вопроса о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица регистрирующего органа, представляется необходимым получение сведений о наличии зарегистрированных прав и обременений как на земельный участок, так и на объекты недвижимости, расположенные на данном земельном участке.

Поскольку признание права собственности на самовольную постройку исходя из норм статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) поставлено в зависимость от отсутствия нарушений прав и охраняемых законом интересов других лиц, наличие сведений о зарегистрированных правах и обременениях на земельный участок и на расположенные на нем объекты недвижимости обеспечит возможность защиты прав и интересов других лиц, которые, при установлении таковых, подлежат привлечению к участию в деле.

2. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе требовать компенсации понесенных ими судебных расходов только в связи с обжалованием ими судебного акта. При этом судебный акт по жалобе должен быть принят в пользу соответственно истца или ответчика, на стороне которого третье лицо вступило в дело.

При этом судебный акт по жалобе должен быть принят в пользу соответственно истца или ответчика, на стороне которого третье лицо вступило в дело.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, в отличие от третьих лиц, заявляющих такие требования, не могут рассматриваться как лица, в пользу которых принимается судебный акт. Тем не менее, они имеют заинтересованность в деле, поскольку принятый судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон спорного правоотношения.

В соответствии с частью 2 статьи 51 АПК РФ такие третьи лица пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением ряда прав. В числе прав, которые не могут быть реализованы третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований, право на возмещение судебных расходов не указано. При обжаловании судебного акта названное третье лицо принимает активное участие в процессе и защищает свои права, затронутые обжалуемым судебным актом. Из системного толкования части 1 статьи 41, части 2 статьи 51, части 3 статьи 271 АПК РФ следует, что судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с обжалованием ими судебных актов могут быть возмещены по правилам главы 9 АПК РФ. Кроме того, данное положение следует из пункта 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах».

При обжаловании судебного акта названное третье лицо принимает активное участие в процессе и защищает свои права, затронутые обжалуемым судебным актом. Из системного толкования части 1 статьи 41, части 2 статьи 51, части 3 статьи 271 АПК РФ следует, что судебные расходы на оплату услуг представителя, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора, в связи с обжалованием ими судебных актов могут быть возмещены по правилам главы 9 АПК РФ. Кроме того, данное положение следует из пункта 14 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах».

Арбитражный суд при рассмотрении требований о возмещении судебных расходов, ссылаясь на часть 1 статьи 110 АПК РФ, исходил из того, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут рассматриваться как лица, в пользу которых принимается судебный акт, лишь в случае предъявления и удовлетворения полностью или частично их кассационной жалобы.

Таким образом, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, может требовать компенсации судебных расходов только в случае, если расходы были понесены в связи с обжалованием судебного акта при условии, что судебный акт по жалобе принят в пользу соответственно истца или ответчика, на стороне которых третье лицо вступило в дело.

Данный вывод соответствует позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановление от 22.06.2010 № 11839/09 по делу № А27-2981/2008-5. В случае если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, не обжаловало принятые по делу судебные акты, оно не может быть признано лицом, которое имеет право на возмещение судебных издержек, понесенных им в связи с участием в рассмотрении этого дела. Заинтересованность третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в исходе дела не является основанием для возмещения ему в данном случае судебных издержек.

3. Рассматривая дела, возбужденные на основании исков, заявлений иных лиц, связанных с нарушением антимонопольного законодательства, арбитражный суд должен известить антимонопольный орган для обеспечения возможности его участия в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными условий проведения конкурса на право заключения муниципального контракта, так как ряд критериев, установленных для участников конкурса, по мнению организации, ограничивает конкуренцию. При этом арбитражный суд первой инстанции не известил антимонопольный орган о рассмотрении данного дела.

В силу части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству сторон или по инициативе суда.

Согласно пункту 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» помимо права на обращение в арбитражный суд с исками, заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства (пункт 6 части 1 статьи 23 Федерального закона от 26. 07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») антимонопольный орган в силу пункта 7 части 1 статьи 23 данного закона имеет право участвовать в рассмотрении судами дел, связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства, возбужденных на основании исков, заявлений иных лиц. Поэтому, рассматривая дела, возбужденные на основании исков, заявлений иных лиц, арбитражный суд должен известить антимонопольный орган для обеспечения возможности его участия.

07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») антимонопольный орган в силу пункта 7 части 1 статьи 23 данного закона имеет право участвовать в рассмотрении судами дел, связанных с применением и (или) нарушением антимонопольного законодательства, возбужденных на основании исков, заявлений иных лиц. Поэтому, рассматривая дела, возбужденные на основании исков, заявлений иных лиц, арбитражный суд должен известить антимонопольный орган для обеспечения возможности его участия.

Таким образом, непривлечение судом первой инстанции к участию в деле антимонопольного органа противоречит требованиям названных норм процессуального права.

4. При обращении заинтересованного лица в арбитражный суд с заявлением о признании торгов недействительными, победитель торгов должен участвовать в деле в качестве ответчика, а не третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Из положений статьи 447 и пункта 1 статьи 449 ГК РФ следует, что торги являются способом заключения договора и последствием признания их недействительными является недействительность договора. Требование о признании недействительными торгов фактически направлено на признание договора недействительным и может рассматриваться в качестве требования о недействительности сделки, заключенной по результатам торгов. Соответственно, такие требования фактически адресованы сторонам сделки, в том числе победителю торгов.

Требование о признании недействительными торгов фактически направлено на признание договора недействительным и может рассматриваться в качестве требования о недействительности сделки, заключенной по результатам торгов. Соответственно, такие требования фактически адресованы сторонам сделки, в том числе победителю торгов.

По делам об оспаривании сделок ответчиками выступают стороны таких сделок. В рассматриваемой ситуации одной из сторон договора, заключаемого посредством торгов, является победитель этих торгов (пункт 1 статьи 447 ГК РФ), который и должен быть привлечен в качестве ответчика.

Следует отметить, что арбитражный суд, привлекая победителя торгов в качестве ответчика, зачастую указывает на то, что в силу части 2 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются меньшим объемом процессуальных прав по сравнению со сторонами арбитражного процесса. И поэтому участие победителя торгов в деле в качестве третьего лица, а не ответчика лишает его возможности воспользоваться определенными процессуальными способами защиты, в частности права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта. Следовательно привлечение победителя торгов в качестве стороны по делу обязательно, поскольку он, прежде всего, является участником договора, тогда как третьи лица ограничены процессуальными правами и лишены права предъявлять встречные иски, заявлять о сроке исковой давности и т.п. Данный вывод соответствует позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановление от 15.07.2010 № 2814/10 по делу № А56-7912/2008.

Следовательно привлечение победителя торгов в качестве стороны по делу обязательно, поскольку он, прежде всего, является участником договора, тогда как третьи лица ограничены процессуальными правами и лишены права предъявлять встречные иски, заявлять о сроке исковой давности и т.п. Данный вывод соответствует позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановление от 15.07.2010 № 2814/10 по делу № А56-7912/2008.

Кроме того, в пункте 44 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» сказано, что споры о признании торгов недействительными рассматриваются по правилам, установленным для признания недействительными оспоримых сделок. Данные разъяснения подтверждают вывод о том, что победитель торгов должен выступать в качестве ответчика по делу. Не имеет значения тот факт, что указанные разъяснения касаются оспаривания торгов, проведенных в порядке, установленном для исполнения судебных актов, так как суды лишь определили общий порядок и подход к рассмотрению категории дел, связанных с оспариванием торгов.

Не имеет значения тот факт, что указанные разъяснения касаются оспаривания торгов, проведенных в порядке, установленном для исполнения судебных актов, так как суды лишь определили общий порядок и подход к рассмотрению категории дел, связанных с оспариванием торгов.

5. Арбитражное процессуальное законодательство предусматривает рассмотрение спора с участием физических лиц, однако физические лица, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя, могут быть привлечены к участию в деле только в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, за исключением правил специальной подведомственности дел.

В практике встречаются ситуации, когда возникает необходимость в привлечении гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с иском о вселении истца в нежилые помещения. Исковое заявление мотивировано наличием у истца права аренды помещений, принадлежащих ответчику на праве собственности. Ответчик же просил прекратить производство по делу ввиду не подведомственности спора арбитражному суду, поскольку ответчик не имеет статуса индивидуального предпринимателя и не осуществляет предпринимательскую деятельность.

Исковое заявление мотивировано наличием у истца права аренды помещений, принадлежащих ответчику на праве собственности. Ответчик же просил прекратить производство по делу ввиду не подведомственности спора арбитражному суду, поскольку ответчик не имеет статуса индивидуального предпринимателя и не осуществляет предпринимательскую деятельность.

В соответствии со статьей 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность и имеющих статус индивидуального предпринимателя, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, с участием образований, не имеющих статуса юридического лица и граждан, не имеющих статуса предпринимателя.

Пунктом 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что с момента прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, в частности в связи с истечением срока действия свидетельства о государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т. п., дела с участием указанных граждан, в том числе связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления вышеуказанных обстоятельств.

п., дела с участием указанных граждан, в том числе связанные с осуществлявшейся ими ранее предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с соблюдением правил о подведомственности до наступления вышеуказанных обстоятельств.

Данные положения свидетельствуют о возможности рассмотрения дела по существу, в случае если на момент обращения в арбитражный суд лицо обладало статусом индивидуального предпринимателя и впоследствии его утратило.

При изложенных выше обстоятельствах, учитывая, что ответчиком по делу должно выступать физическое лицо, не обладающее статусом индивидуального предпринимателя, суд кассационной инстанции подтвердил выводы судов первой и апелляционной инстанций о прекращении производства по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду ввиду того, что ответчиком является физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

6. Прокурор в процессе обладает особым статусом, так как выступает в защиту публичных интересов, поэтому он не может участвовать в деле в качестве третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

В судебной практике имеются случаи, когда прокуроры, настаивая на привлечении их в уже начавшийся процесс, либо вообще затрудняются обосновать свой процессуальный статус, либо заявляют ходатайство о привлечении их в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. В обоснование последнего прокуроры указывают на то, что согласно статье 40 АПК РФ прокурор является лицом, участвующим в деле, следовательно, он может быть также привлечен и для участия в процессе в качестве третьего лица. Вместе с тем статья 40 АПК РФ устанавливает, что прокурор является лицом, участвующим в деле, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Право прокурора вступать в процесс предусмотрено в статье 52 АПК РФ, однако в арбитражном процессе прокурор обладает особым статусом, так как выступает в защиту публичных интересов, поэтому он не может участвовать в деле в качестве третьего лица, заявляющего или не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Следует также отметить, что согласно части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступать в дело, если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Таким образом, для участия в деле в качестве третьего лица субъект должен иметь материальную заинтересованность в исходе дела, которая у прокурора отсутствует.

7. Действующее арбитражное процессуальное законодательство не предусматривает возможности обжалования определений о вступлении третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, в арбитражный процесс (комплексный анализ статей 50, 51 и 188 АПК РФ).

Истец – общество с ограниченной ответственностью обратился в арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств. Однако ответчик указывал, что иск заявлен ненадлежащей стороной, так как истец присоединился к другому обществу и все права перешли к правопреемнику. Определением суда общество с ограниченной ответственностью было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Определением суда общество с ограниченной ответственностью было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Не согласившись с данным определением, общество с ограниченной ответственностью обратилось с кассационной жалобой, в которой просило его отменить в связи с нарушением судом норм материального и процессуального права. Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении жалобы, указывая на то, что часть 3 статьи 51 АПК РФ не содержит положений о том, что определения о вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле, или об отказе в этом может быть обжаловано.

Кроме того, следует отметить, что согласно пункту 6 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» в отношении определений о принятии к производству искового заявления или заявления (кроме определения о принятии заявления о признании должника банкротом), о восстановлении пропущенного процессуального срока, об оставлении искового заявления (заявления) без движения, о назначении дела к судебному разбирательству, об объявлении перерыва в судебном заседании, об отложении судебного разбирательства, о замене или об отказе в замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле или об отказе в привлечении другого ответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, о привлечении второго ответчика (кроме определений об отказе в удовлетворении ходатайства третьего лица с самостоятельными требованиями о вступлении в дело), о выделении некоторых требований в отдельное производство или об объединении дел, о назначении экспертизы, об истребовании доказательств, о принятии или отклонении замечаний на протокол судебного заседания, об отказе в наложении или сложении судебного штрафа могут быть заявлены возражения только при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что институт третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, в арбитражном процессе

является достаточно эффективным средством, способствующим быстрому, объективному и всестороннему рассмотрению хозяйственных споров. Предусмотренная законом возможность участия в арбитражном процессе третьих лиц представляет собой дополнительную гарантию для защиты прав и законных интересов участников экономического оборота. Эта гарантия является дополнительной, потому что участники экономического оборота, права и законные интересы которых находятся в зависимости от рассматриваемого в суде спора о праве, сторонами которого они не являются, лишены возможности защищать свои права и законные интересы, участвуя в деле в качестве сторон. Такую возможность они приобретут после рассмотрения и разрешения данного дела по существу, но этот вариант связан для них с определенными осложнениями. Вместе с тем их участие в деле в качестве третьих лиц предоставляет им возможность для защиты собственных прав и законных интересов в уже существующем процессе.

Таким образом, установление и привлечение к участию в деле всех лиц, права и интересы которых может затронуть судебный акт, является важным направлением при рассмотрении дела по существу.

В то же время, для ответа на вопрос о том, должно ли то или иное лицо участвовать в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, нужно ответить на вопрос о том, повлияет ли судебный акт на их права или обязанности по отношению к истцу или ответчику. Судебный акт может повлиять на права или обязанности лица по отношению к одной из сторон в споре только в том случае, когда выводы суда будут иметь обязательное значение для этого лица.

Комментарий к статье 51. АПК РФ

1. Существенным признаком третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, является их материально-правовая связь с истцом либо ответчиком. Они не являются участниками спорного материального правоотношения, они лишь субъекты материального правоотношения, связанного со спорным по объекту и составу. Именно поэтому решение по этому делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Именно поэтому решение по этому делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

2. Основной интерес третьего лица в возникшем споре состоит в обеспечении в предполагаемом будущем процессе своих прав и интересов по отношению к истцу либо ответчику, ибо в идущем процессе должны оцениваться доказательства, устанавливаться обстоятельства, которые будут иметь преюдициальное значение (см. комментарий к ч. 2 ст. 69 АПК) в другом процессе. Все это способствует принятию непротиворечивых актов арбитражного суда, а также процессуальной экономии, что немаловажно в условиях значительной загруженности судов.

3. АПК предусматривает три варианта вхождения в возникший процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Первый — вступление в дело по собственной инициативе; второй — по ходатайству стороны; третий — по инициативе арбитражного суда. Таким образом, АПК не включил в число лиц, по чьему ходатайству может быть привлечено третье лицо без самостоятельных требований, третье лицо с самостоятельными требованиями. Хотя, если исходить из содержания ч. 2 ст. 50 АПК, последнее не лишено этого права.

Хотя, если исходить из содержания ч. 2 ст. 50 АПК, последнее не лишено этого права.

Чаще всего третьи лица без самостоятельных требований привлекаются с самого начала процесса в результате указания соответствующих лиц в таком статусе в исковом заявлении. Однако арбитражный суд не обязан автоматически следовать содержанию искового заявления. Подобное указание в исковом заявлении для суда не имеет обязательной силы. Это лишь информация для суда, исходя из которой он сам решает, привлекать указанное лицо к процессу или нет . Положительное решение зависит от ответа на вопрос о том, могут ли быть затронуты его права или обязанности по отношению к одной из сторон.

———————————

См.: Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах). М., 2004. С. 66 — 67.

Вряд ли уместно считать указание в исковом заявлении третьих лиц как ходатайство (как это иногда утверждается ), оцениваемое судом. Как известно, ходатайства разрешаются судом после заслушивания мнения других лиц, участвующих в деле (ч. 1 ст. 159 АПК), чего в данном случае нет.

1 ст. 159 АПК), чего в данном случае нет.

———————————

См.: Рекомендации по применению нового АПК // Арбитражная практика. 2003. N 4. С. 38.

4. Третьи лица без самостоятельных требований не могут распоряжаться объектом спорного материального правоотношения, так как не являются его субъектом. В рамках этого дела спор об их праве не разрешается. Логичны в связи в этим положения ч. 2 ст. 51 АПК об изъятии некоторых прав стороны из полномочий таких третьих лиц.

5. Вступление в дело третьего лица без самостоятельных требований либо привлечение его к нему оформляется соответствующим определением. Так же оформляется и отказ в этом. Указанное определение не обжалуется, так как оно не препятствует дальнейшему движению дела (ч. 1 ст. 188 АПК).

6. Третьи лица без самостоятельных требований участвуют в деле самостоятельно. Они не обязаны согласовывать свою позицию по делу со сторонами и иными участниками процесса.

7. Частью 3.1 комментируемой статьи введена значительная правовая новелла. Теперь стало возможным обжалование определений об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. Лицу, подавшему соответствующее ходатайство, это необходимо осуществить в течение десяти дней со дня вынесения обжалуемого определения в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Теперь стало возможным обжалование определений об отказе во вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования. Лицу, подавшему соответствующее ходатайство, это необходимо осуществить в течение десяти дней со дня вынесения обжалуемого определения в арбитражный суд апелляционной инстанции.

жалоб третьих лиц должны изменить ответственность, а не отменить ее | BakerHostetler

Сторона, против которой возбуждено дело о нарушении патентных прав, может попытаться снять часть или всю свою ответственность посредством требования о возмещении убытков. В то время как ответчик по нарушению патентных прав может добиваться возмещения убытков в соответствии с правилом 14 Федеральных правил гражданского судопроизводства, недавнее решение Восточного округа штата Кентукки является напоминанием о том, что жалобы третьих лиц ограничиваются исками, направленными на перенос ответственности за основное нарушение патентных прав. требовать. Компания Linda’s Leather, LLC против Замбрано , № 5:21-CV-046-CHB, 2022 WL 100216 (E. D. Ky. 10 января 2022 г.).

D. Ky. 10 января 2022 г.).

Компания Linda’s Leather, LLC обвинила Виктора Замбрано в нарушении патентных прав. Впоследствии Замбрано подал жалобу от третьего лица на Линду Скотт, единственного члена Linda’s Leather и идентифицированную как единственный изобретатель заявленных патентов. Замбрано выдвинул четыре декларативных судебных решения в своей жалобе от третьего лица, заявив, что запатентованные изобретения были результатом работы, проделанной Скоттом для Замбрано, что делает его, по крайней мере, совместным изобретателем по патентам, что его продукты не нарушают права, и, в альтернатива, что патенты были недействительны и что у него была лицензия. Каждый был уволен.

Важно отметить, что ни один из заявлений Замбрано о декларативном судебном решении не был попыткой «переложить ответственность» на Скотта, и «если это будет доказано, Скотт не будет нести производную ответственность перед Linda’s Leather» за претензии о нарушении патентных прав. Идент. в *3-4. В соответствии с Правилом 14(а)(1) «[i]истец является надлежащим только тогда, когда ответственность третьего ответчика является вторичной или производной от ответственности первоначального ответчика по основному иску первоначального истца». Идент. в *2. Жалоба третьей стороны не является подходящим средством для «отдельных и независимых» претензий, даже если они «вытекают из того же общего набора фактов, что и основной иск». Идент. в *3-4. Это противоречит перекрестным искам в соответствии с правилом 13(g). В соответствии с правилом 13(g) «[а] состязательная бумага может заявлять в качестве встречного иска любое требование одной стороны против второй стороны, если требование возникает из сделки или события, которое является предметом первоначального иска или встречного иска». и это «может включать требование о том, что вторая сторона несет или может нести ответственность перед встречным истцом по всем или части иска, заявленного в иске против встречного иска». Несмотря на то, что они были связаны с одним и тем же «общим набором фактов», заявления Замбрано о декларативном судебном решении были отклонены, потому что, если бы они были доказаны, они сняли бы его ответственность перед Linda’s Leather за основные претензии о нарушении патентных прав вместо того, чтобы переложить эту ответственность на Скотта.

В соответствии с Правилом 14(а)(1) «[i]истец является надлежащим только тогда, когда ответственность третьего ответчика является вторичной или производной от ответственности первоначального ответчика по основному иску первоначального истца». Идент. в *2. Жалоба третьей стороны не является подходящим средством для «отдельных и независимых» претензий, даже если они «вытекают из того же общего набора фактов, что и основной иск». Идент. в *3-4. Это противоречит перекрестным искам в соответствии с правилом 13(g). В соответствии с правилом 13(g) «[а] состязательная бумага может заявлять в качестве встречного иска любое требование одной стороны против второй стороны, если требование возникает из сделки или события, которое является предметом первоначального иска или встречного иска». и это «может включать требование о том, что вторая сторона несет или может нести ответственность перед встречным истцом по всем или части иска, заявленного в иске против встречного иска». Несмотря на то, что они были связаны с одним и тем же «общим набором фактов», заявления Замбрано о декларативном судебном решении были отклонены, потому что, если бы они были доказаны, они сняли бы его ответственность перед Linda’s Leather за основные претензии о нарушении патентных прав вместо того, чтобы переложить эту ответственность на Скотта.

Приказ об увольнении является напоминанием о том, что жалоба третьей стороны не является средством для предъявления каких-либо исков против лица, не являющегося стороной. Несмотря на то, что ответчик по нарушению патентных прав может иметь претензии к стороне, не связанной с основными претензиями, только те претензии, которые направлены на перенос ответственности за основные претензии о нарушении патентных прав, должны быть представлены в жалобе третьей стороны.

[Смотреть источник.]

В рамках судебной реформы в соответствии с федеральными конституционными законами «О судебной системе Российской Федерации» и «Об арбитражных судах в Российской Федерации» введена единая судебная система. В нее также входят арбитражные суды, имеющие федеральный статус.

В нее также входят арбитражные суды, имеющие федеральный статус.

Арбитражные суды являются специализированными судами для разрешения имущественных, хозяйственных споров между предприятиями. Также они рассматривают иски предпринимателей о признании недействительными актов государственных органов, нарушающих их права и законные интересы. Это налоговые, земельные и иные споры, возникающие из административных, финансовых и иных правоотношений. Арбитражные суды рассматривают споры с участием иностранных предпринимателей.

А.В. Мисаров, адвокат

Кратко о статье 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Небольшой промежуток времени, который отводится конкурсному управляющему для распутывания запутанного клубка сделок должника в рамках процедур несостоятельности (банкротства), требует от арбитражного управляющего совершения компетентных действий по взысканию имущества, а в конкурсном управлении, как правило , оперативная продажа активов неплатежеспособного предприятия.

Норма статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) в последнее время все чаще встречается в отзывах и исковых заявлениях сторон спора, в том числе в случаях, когда одной из сторон является арбитражный управляющий или его представитель в арбитражном процессе.

Именно об одной статье АПК РФ и наиболее важных моментах ее применения в арбитражной практике автор хотел посвятить данную статью.

О лицах, в отношении которых допускается процессуальное правопреемство

Статья 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации допускает процессуальное правопреемство в отношении определенного круга лиц. Указанные лица являются сторонами спорного или правоотношения, установленного судебным актом арбитражного суда. Как следует из главы 5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонами арбитражного процесса являются истец, ответчик (статья 44 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. относительно предмета спора, которые пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения иска или иного порядка досудебного урегулирования спора (ст. 50 АПК РФ). Россия Федерация).

Как следует из главы 5 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонами арбитражного процесса являются истец, ответчик (статья 44 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), а также третьи лица, заявляющие самостоятельные требования. относительно предмета спора, которые пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения иска или иного порядка досудебного урегулирования спора (ст. 50 АПК РФ). Россия Федерация).

Следует отметить, что часть 2 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает исключения из прав сторон, принадлежащих третьим лицам без самостоятельных требований относительно предмета спора. Данные исключения относятся к административным правам сторон и связаны с тем, что, как предполагается, третье лицо, не имеющее самостоятельных требований относительно предмета спора, не является субъектом рассматриваемого в арбитражном суде спорного материального правоотношения. и, следовательно, не может претендовать на предмет спора.

Таким образом, совместное рассмотрение статей 48 и 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации позволяет сделать вывод, что третье лицо без самостоятельных требований относительно предмета спора, не являющееся стороной спорного или установившегося правоотношения судом, не имеет возможности процессуального правопреемства. В случае правопреемства в материальном правоотношении правопреемники таких лиц будут вынуждены наблюдать за этапами арбитражного процесса со стороны, несмотря на то, что итоговый судебный акт может затронуть их права или обязанности в отношении одного сторон спорного правоотношения. Невозможность возникновения процессуального правопреемства в отношении третьего лица без самостоятельных требований относительно предмета спора одновременно лишает такое лицо права на обжалование судебного акта, как вступившего, так и не вступившего в законную силу.

О процессуальном правопреемстве на различных стадиях арбитражного процесса

Несмотря на то, что процессуальное правопреемство возможно на любой стадии процесса, объем прав сторон в материальном правоотношении на разных стадиях процесс различен, что существенно влияет на различия в возможности сторон на разных стадиях арбитражного процесса процессуального правопреемства. Как известно, замена выбывшей стороны ее правопреемником в арбитражном процессе происходит только в случае возникновения правопреемства в материальных гражданско-правовых отношениях. Как справедливо отмечает А. Кожемяко («Предметы кассационного обжалования в арбитражном процессе», «Российская юстиция» № 2 «2000 г.»), до вступления приговора в законную силу лица, участвующие в деле, находятся в состоянии правовой неопределенности относительно спорного предмета.На данном этапе правопреемство в спорных правоотношениях может возникнуть у любой из сторон и любым разрешенным законом способом.Между тем после вступления в силу судебного акта ситуация существенно меняется.Здесь ранее оспариваемое правоотношения конкретно определены, и стороны могут иметь только те права, которые признаются судом.

Как известно, замена выбывшей стороны ее правопреемником в арбитражном процессе происходит только в случае возникновения правопреемства в материальных гражданско-правовых отношениях. Как справедливо отмечает А. Кожемяко («Предметы кассационного обжалования в арбитражном процессе», «Российская юстиция» № 2 «2000 г.»), до вступления приговора в законную силу лица, участвующие в деле, находятся в состоянии правовой неопределенности относительно спорного предмета.На данном этапе правопреемство в спорных правоотношениях может возникнуть у любой из сторон и любым разрешенным законом способом.Между тем после вступления в силу судебного акта ситуация существенно меняется.Здесь ранее оспариваемое правоотношения конкретно определены, и стороны могут иметь только те права, которые признаются судом.

Пример, приведенный автором, очень показателен. При рассмотрении виндикационного иска арбитражный суд отказал в его удовлетворении, и решение вступило в законную силу. Затем истец уступил свое требование по предмету спора другому лицу по договору уступки, а последнее, считая решение неправомерным, обратилось с кассационной жалобой, ссылаясь на процессуальное правопреемство в соответствии со статьей 40 АПК РФ. РФ (старая редакция, ныне ст. 48 АПК РФ, прим.). Суд кассационной инстанции, видимо, правомерно отказался принять жалобу, не признав права на ее подачу. Мотивы были следующие. Вступившим в законную силу решением суда истцу отказано в предмете виндикации. В результате он не мог распорядиться правом на нее и передать право требования по договору цессии. До вступления решения в законную силу право собственности на имущество оспаривалось, и у сторон были одинаковые встречные правовые возможности. Но существовали они лишь до устранения правовой неопределенности. Следовательно, истец и ответчик могут передать правопреемнику свои процессуальные полномочия в отношении такого права только в первой и апелляционной инстанциях (до вступления в законную силу судебного акта). В дальнейшем эта возможность будет зависеть от содержания решения суда, закрепляющего оспариваемое право за одной из сторон.

РФ (старая редакция, ныне ст. 48 АПК РФ, прим.). Суд кассационной инстанции, видимо, правомерно отказался принять жалобу, не признав права на ее подачу. Мотивы были следующие. Вступившим в законную силу решением суда истцу отказано в предмете виндикации. В результате он не мог распорядиться правом на нее и передать право требования по договору цессии. До вступления решения в законную силу право собственности на имущество оспаривалось, и у сторон были одинаковые встречные правовые возможности. Но существовали они лишь до устранения правовой неопределенности. Следовательно, истец и ответчик могут передать правопреемнику свои процессуальные полномочия в отношении такого права только в первой и апелляционной инстанциях (до вступления в законную силу судебного акта). В дальнейшем эта возможность будет зависеть от содержания решения суда, закрепляющего оспариваемое право за одной из сторон.

Аналогичная ситуация может рассматриваться в отношении заявлений о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 1 ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), которые могут быть поданы только лицами, участвующими в дела или правопреемников этих лиц (п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 октября 1998 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре, в связи с вновь открывшиеся обстоятельства, вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов»).

1 ст. 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), которые могут быть поданы только лицами, участвующими в дела или правопреемников этих лиц (п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 октября 1998 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре, в связи с вновь открывшиеся обстоятельства, вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов»).

Очевидно, что рассматриваемые ситуации не затрагивают универсального правопреемства, на которое, как представляется, не влияет характер судебного решения.

Приведенные примеры наглядно показывают связь возможности возникновения процессуального правопреемства у правопреемника выбывшей стороны в арбитражном процессе с наличием материального права и реальностью правопреемства, возникшего в материальном гражданском правоотношении.

О процессуальном правопреемстве в исполнительном производстве

Поскольку в данной статье были затронуты стадии процесса, нельзя не отметить неоднозначность мнений относительно возможности отнесения производства по делам, связанным с исполнением судебных актов третейских судов, к стадиям третейского процесса. На сегодняшний день арбитражная практика практически однозначно определила это производство как часть арбитражного процесса. Так, позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) наиболее полно была выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 апреля 19 г.98 № 4095/97. Таким образом, в соответствии с выводами, изложенными в указанном Постановлении, Президиум указал, что исполнение судебных актов является стадией процесса и подчиняется общим положениям АПК РФ, в том числе норме статьи 40 (стар. теперь ст.48 АПК РФ, прим.) Кодекса о процессуальном правопреемстве. В соответствии с настоящей статьей в случаях выхода одной из сторон спорного правоотношения (в данном случае уступки требования) арбитражный суд заменяет эту сторону ее правопреемником, указывая на это в определении. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса. Вывод кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Приволжского округа о том, что арбитражный процесс считается завершенным после вынесения решения и выдачи исполнительного листа, признан Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ошибочным, а определение суда первой инстанции о процессуальном правопреемстве взыскателя в стадии исполнения судебных актов было обоснованным и законным.

На сегодняшний день арбитражная практика практически однозначно определила это производство как часть арбитражного процесса. Так, позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (ВАС РФ) наиболее полно была выражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 7 апреля 19 г.98 № 4095/97. Таким образом, в соответствии с выводами, изложенными в указанном Постановлении, Президиум указал, что исполнение судебных актов является стадией процесса и подчиняется общим положениям АПК РФ, в том числе норме статьи 40 (стар. теперь ст.48 АПК РФ, прим.) Кодекса о процессуальном правопреемстве. В соответствии с настоящей статьей в случаях выхода одной из сторон спорного правоотношения (в данном случае уступки требования) арбитражный суд заменяет эту сторону ее правопреемником, указывая на это в определении. Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса. Вывод кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Приволжского округа о том, что арбитражный процесс считается завершенным после вынесения решения и выдачи исполнительного листа, признан Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации ошибочным, а определение суда первой инстанции о процессуальном правопреемстве взыскателя в стадии исполнения судебных актов было обоснованным и законным.

Следует иметь в виду, что после принятия Федерального закона «Об исполнительном производстве» и согласно проекту нового ГПК РФ сфера исполнительного производства была отделена от судебной власти и организационно закреплена к исполнительной власти. Поэтому этот вопрос нуждается в новом осмыслении и дополнительных исследованиях.

Сложившаяся арбитражная практика, в том числе федеральных арбитражных окружных судов, по отнесению исполнения судебных актов к стадиям арбитражного процесса, а также нормы Федерального закона «Об исполнительном производстве» определяют обязательность соблюдения сторон исполнительного производства в порядке процессуального правопреемства, определенного статьей 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае желания правопреемника в соответствии с правоотношением, установленным решением суда, осуществить свое процессуальное правопреемство права в рамках уже предпринимаемых мер воздействия. Ввиду вышеизложенного весьма распространена ошибка судебных приставов в определении своих полномочий в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об исполнительном производстве», которая обязывает судебного пристава в случае выезда одной из сторон по его постановлению заменить это лицо его правопреемником, определенным в порядке, установленном федеральным законом. Довольно часто, не заморачиваясь сложностями процесса, на которые ссылается законодатель, судебный пристав-исполнитель самостоятельно, на основании представленных доказательств, оценивает возможность замены стороны исполнительного производства, в результате чего принимает свое решение о процессуальном правопреемстве в исполнительном производстве без принятия с учетом требований статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как показывает арбитражная практика, постановление судебного пристава, вынесенное в таком порядке, нарушает нормы процессуального права, что является основанием для его отмены. Так, Постановлением № 4439/01 от 29 марта 2002 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации четко сформулировал свою позицию о том, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае отзыва одного из стороны исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель обязан своим постановлением заменить сторону ее правопреемником в порядке, установленном федеральным законом.

Довольно часто, не заморачиваясь сложностями процесса, на которые ссылается законодатель, судебный пристав-исполнитель самостоятельно, на основании представленных доказательств, оценивает возможность замены стороны исполнительного производства, в результате чего принимает свое решение о процессуальном правопреемстве в исполнительном производстве без принятия с учетом требований статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Как показывает арбитражная практика, постановление судебного пристава, вынесенное в таком порядке, нарушает нормы процессуального права, что является основанием для его отмены. Так, Постановлением № 4439/01 от 29 марта 2002 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации четко сформулировал свою позицию о том, что в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае отзыва одного из стороны исполнительного производства (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга) судебный пристав-исполнитель обязан своим постановлением заменить сторону ее правопреемником в порядке, установленном федеральным законом. Этот порядок определен статьей 40 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (старая редакция, ныне ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прим.). Вопрос о замене стороны ее правопреемником рассматривается арбитражным судом по заявлению заинтересованного лица в судебном заседании, о времени и месте которого извещаются стороны, а также судебный пристав-исполнитель. В случае признания арбитражным судом правопреемства судебный пристав-исполнитель обязан своим постановлением заменить соответствующее лицо в исполнительном производстве правопреемником.

Этот порядок определен статьей 40 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (старая редакция, ныне ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прим.). Вопрос о замене стороны ее правопреемником рассматривается арбитражным судом по заявлению заинтересованного лица в судебном заседании, о времени и месте которого извещаются стороны, а также судебный пристав-исполнитель. В случае признания арбитражным судом правопреемства судебный пристав-исполнитель обязан своим постановлением заменить соответствующее лицо в исполнительном производстве правопреемником.

Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе позволяет компании выйти из состава участников спора или присоединиться к нему вместо предыдущего участника. О том, в каких случаях такое правопреемство допускается, читайте в материале.

Суть процессуального правопреемства в арбитражном процессе заключается в замене участника процесса его правопреемником. Правопреемство в арбитражном процессе является следствием перехода материальных прав к другому лицу. Если права и обязанности участника спора перешли к другому лицу в результате изменения лиц в обязательстве, необходимость замены возникает и при рассмотрении дела. Правопреемник истца будет добиваться удовлетворения исковых требований, правопреемник ответчика будет добиваться разрешения спора в свою пользу.

Если права и обязанности участника спора перешли к другому лицу в результате изменения лиц в обязательстве, необходимость замены возникает и при рассмотрении дела. Правопреемник истца будет добиваться удовлетворения исковых требований, правопреемник ответчика будет добиваться разрешения спора в свою пользу.

Правопреемство в третейском процессе отражает замену лица в материальном правоотношении

Основанием процессуального правопреемства в третейском процессе является правопреемство в материальном гражданском правоотношении, возникшем в ходе разбирательства или после него. Например, это может быть реорганизация компании, уступка права требования, перевод долга и т. д. При смене стороны в арбитражном процессе новый участник получает процессуальные права и обязанности от прежнего. В том числе новый член будет иметь такой же процессуальный статус, как и предыдущий. В рамках агропромышленного комплекса правопреемство регулируется соответствующими правилами ().

Процессуальное правопреемство возможно в арбитражном процессе на любой стадии:

- при рассмотрении дела в первой инстанции;

- при обращении в апелляционную, кассационную, надзорную инстанции;

- в ходе исполнительного производства;

- в случае пересмотра при появлении новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Необходимо иметь в виду, что изменение наименования общества не влечет за собой необходимости замены участника спора новым (ст. 124 АПК РФ).

По правилам АПК РФ правопреемство осуществляется на основании определения суда о замене участника

Для замены стороны спора необходимо подать заявление о процессуальном правопреемстве в арбитраж процесс. Кроме ходатайства заявитель представляет в суд комплект документов, которые подтвердят материальное правопреемство. Как бывший, так и новый участник процесса вправе заявить о замене стороны дела в арбитражном процессе.

Заявление о процессуальном правопреемстве в арбитражном процессе лучше подготовить параллельно со сделкой о переходе материальных прав. Документы, которые необходимо будет представить в суд вместе с заявлением, будут различаться в зависимости от характера договора. Без таких документов суд не удовлетворит ходатайство.

Если вещное право передавалось несколько раз, суд вправе заменить бывшего участника сразу последним из правопреемников, без необходимости решения вопроса по каждому в отдельности. Суду потребуются документы, иллюстрирующие цепочку сделок ().

Суду потребуются документы, иллюстрирующие цепочку сделок ().

При замене стороны в арбитражном процессе наступает четыре правовых последствия

В зависимости от обоснованности замены участника арбитражного процесса суд выносит определение об удовлетворении ходатайства или об отказе (ч. 2 ст. 48 АПК РФ). Это решение может быть обжаловано в случае необходимости. Если бы суд согласился с заявителем, возникло бы несколько последствий:

- Бывший участник спора выходит из него, в дело вступает его правопреемник.

- Замена участника не влечет пересмотра дела с самого начала. Процесс продолжится с того места, где он был остановлен.

- Все действия предшественника действительны для нового члена. Например, если бывший член признал факт, правопреемник не имеет права оспаривать этот факт.

- Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе означает, в том числе, что, если предыдущий участник чего-то не сделал, правопреемник принимает на себя последствия этого.

Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Правопреемство возможно на любой стадии арбитражного процесса.

Поэтому нормы процессуального права в данном вопросе относят к положениям гражданского законодательства, определяющим основания правопреемства. Соответственно, для рассмотрения вопроса о правопреемстве в суд должны быть представлены доказательства, подтверждающие факт правопреемства в материальном правоотношении. Судебные акты о замене стороны правопреемниками отменяются, если этот факт не подтверждается представленными доказательствами.

Поэтому нормы процессуального права в данном вопросе относят к положениям гражданского законодательства, определяющим основания правопреемства. Соответственно, для рассмотрения вопроса о правопреемстве в суд должны быть представлены доказательства, подтверждающие факт правопреемства в материальном правоотношении. Судебные акты о замене стороны правопреемниками отменяются, если этот факт не подтверждается представленными доказательствами.

в Ненецком автономном округе АС Республики Крым АС города Севастополя АС Республики Адыгея АС Республики Алтай АС Алтайского края АС Амурской области АС Архангельской области АС Астраханской области АС Республика Башкортостан АС Белгородской области АС Брянской области АС Республики Бурятия АС Владимирской области АС Волгоградской области АС Вологодской области АС Воронежской области области АС Республики Дагестан, АС Еврейской автономной области АС Забайкальского края АС Ивановской области АС Республики Ингушетия АС Иркутской области АС Кабардино-Балкарской Республики АС Калининградской области АС Республики Калмыкия АС Калужской области АС Камчатского края АС Карачаево-Черкесской Республики АС Республики Карелия АС Кемеровской области АС Кировской области АС Республики Коми АС Костромской области АС Кр Аснодарский край АС Красноярский край АС Курганской области АС Курской области АС Липецкой области АС Магаданской области АС Республики Марий Эл АС Республики Мордовия АС города Москвы АС Московской области АС Мурманской области АС Нижегородской области АС Новгородской области АС Новосибирской области АС Омской области АС Оренбургской области АС Орловской области АС Пензенской области АС Пермского края АС Приморского края АС Псковской области АС Ростовской области АС Рязанской области АС Самарской области АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области АС Саратовской области АС Сахалинской области АС Свердловской области АС Республики Северная Осетия-Алания АС Смоленской области АС Ставропольского края АС Тамбовской области АС Республики Татарстан АС Тверской области АС Томской области АС Тульской области АС Республики Тыва АС Тюменской области АС Удмуртской Республиканская АС Ульяновской области АС Хабаровского края АС Республики Хакасия АС Ханты-Мансийского автономного округа-Югры АС Челябинской области АС Чеченской Республики АС Чувашской Республики — Чувашии АС Чукотского автономного округа АС Республики Саха (Якутия) АС Ямало-Ненецкого автономного округа АС Ярославской области

в Ненецком автономном округе АС Республики Крым АС города Севастополя АС Республики Адыгея АС Республики Алтай АС Алтайского края АС Амурской области АС Архангельской области АС Астраханской области АС Республика Башкортостан АС Белгородской области АС Брянской области АС Республики Бурятия АС Владимирской области АС Волгоградской области АС Вологодской области АС Воронежской области области АС Республики Дагестан, АС Еврейской автономной области АС Забайкальского края АС Ивановской области АС Республики Ингушетия АС Иркутской области АС Кабардино-Балкарской Республики АС Калининградской области АС Республики Калмыкия АС Калужской области АС Камчатского края АС Карачаево-Черкесской Республики АС Республики Карелия АС Кемеровской области АС Кировской области АС Республики Коми АС Костромской области АС Кр Аснодарский край АС Красноярский край АС Курганской области АС Курской области АС Липецкой области АС Магаданской области АС Республики Марий Эл АС Республики Мордовия АС города Москвы АС Московской области АС Мурманской области АС Нижегородской области АС Новгородской области АС Новосибирской области АС Омской области АС Оренбургской области АС Орловской области АС Пензенской области АС Пермского края АС Приморского края АС Псковской области АС Ростовской области АС Рязанской области АС Самарской области АС города Санкт-Петербурга и Ленинградской области АС Саратовской области АС Сахалинской области АС Свердловской области АС Республики Северная Осетия-Алания АС Смоленской области АС Ставропольского края АС Тамбовской области АС Республики Татарстан АС Тверской области АС Томской области АС Тульской области АС Республики Тыва АС Тюменской области АС Удмуртской Республиканская АС Ульяновской области АС Хабаровского края АС Республики Хакасия АС Ханты-Мансийского автономного округа-Югры АС Челябинской области АС Чеченской Республики АС Чувашской Республики — Чувашии АС Чукотского автономного округа АС Республики Саха (Якутия) АС Ямало-Ненецкого автономного округа АС Ярославской области