Представитель в арбитражном суде: изменение предмета или основания иска — Юридическая Компания ЮСАКТУМ |

Представление интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в арбитражных судах – основной вид правовой деятельности ООО ЮК «Ваше Дело Правое». Арбитражными юристами и адвокатами нашей компании накоплен значительный положительный опыт представления интересов наших Клиентов в арбитражных судах всех инстанций.

Посетив страницу нашего сайта «Наши дела» (вкладки «Судебная практика: арбитражные суды», «Процессуальные документы», другие вкладки указанной страницы) Вы можете ознакомится с небольшой частью судебных актов по различным категориям арбитражных споров, в которых принимали участие наши арбитражные адвокаты и арбитражные юристы, а также с некоторыми процессуальными документами, которые были подготовлены нашими специалистами – представителями в арбитражном суде.

Представительство в арбитражном суде — один из самых сложных юридических видов

деятельности, так как представительство в арбитражном суде требует обширных знаний

норм материального законодательства и процессуального законодательства, правоприменительной

практики.

Одновременное изменение предмета или основания иска не допускается

Нередко при разрешении арбитражного спора возникают вопросы, касающиеся изменения предмета или основания иска. Очень часто по различным причинам (например, появление новых документов, иных фактов) уже после предъявления иска в арбитражный суд представители в арбитражном суде вынуждены вносить изменения в первоначально разработанный иск.

Напомним, согласно ст. 49 Арбитражного кодекса РФ (далее — АПК РФ) истец вправе

при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного

акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или

предмет иска. Союз «или» указывает на то, что можно изменить или предмет иска, или

основание иска. Законодатель допускает изменение либо основания, либо предмета иска,

так одновременное изменение предмета иска и основания иска означает замену одного

иска другим.

К сожалению, АПК РФ не содержит определений предмета иска, оснований иска. Именно поэтому иногда у представителей в арбитражном суде возникают сложности по их определению и разграничению.

Вышеназванное Постановление № 13 пока является единственным правовым документом,

в котором была обозначена правовая природа изменения предмета иска или основания

иска. Между прочим, суды общей юрисдикции по аналогии также используют разъяснения,

изложенные в Постановлении № 13. Как указано в п. 3 Постановления № 13, изменение

предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику,

а изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает

свое требование к ответчику.

Определение предмета иска

В связи с тем, что одновременное изменение предмета и основание иска не допускается в арбитражном суде необходимо определять и разграничивать предмет и основание иска. Попробуем разобраться, что такое «предмет иска» и «основание иска», руководствуясь теорией гражданского права.

Предмет и основания иска являются главными элементами иска.

В соответствии с теорией гражданского права предмет иска – определенное материально-правовое требование истца к ответчику о совершении им определенных действий либо воздержании от них, признании существования (отсутствия) правоотношения, изменении либо прекращении его. Следовательно, изменение предмета иска – это замена истцом или его представителем в арбитражном суде указанного ими первоначального материально-правого требования иным, основанием которого остаются фактические обстоятельства, которые были заявлены первоначально.

Как правило, предмет иска — это санкция той правовой нормы, на основании которой

истец или представитель истца в арбитражном суде обосновывает правоверность своих

заявленных требований.

Проще говоря, предмет иска – это то, что хочет получить истец, то, что истец или представитель истца в арбитражном суде испрашивает у суда.

Право определения предмета иска принадлежит только истцу или представителю истца в арбитражном суде. Именно истец или его представитель в арбитражном суде обязан сам избрать надлежащий способ защиты гражданских прав, предусмотренный статьей 12 ГК РФ. Например, признание права, взыскание неустойки (пени, штрафа), возмещение причиненных убытков и т.д.

Фактическое расположение предмета иска (материально-правового требования) легко

определить в иске. Материально-правовые требования, то есть предмет иска, находятся

в самом конце искового заявления, после фразы «прошу суд».

Можно отметить, что часто истец или представитель истца в арбитражном суде неправильно формулируют предмет иска. Например, встречаются следующие неверные требования:

— Прошу суд признать ответчика виновным в нарушении условий договора строительного подряда № … от …

— Прошу суд обратить взыскание на недвижимое и движимое имущество ответчика.

— Прошу суд наложить арест на расчетные счета ответчика.

— Прошу суд запретить ответчику заключать договор строительного подряда или договор возмездного оказания услуг.

— Прошу суд взыскать с ответчика задолженность (при этом нет четкой конкретизации ее размера)

— Прошу суд оказать истцу содействие в реализации его права на …

Изменение предмета иска

Способы защиты права указаны в ГК РФ (ст. 12). Предмет иска и способы защиты

права тесно взаимосвязаны, даже можно сказать что выбор способа защиты является

выбором предмета иска.

Как правило, изменение предмета иска – это изменение способа защиты субъективного права или изменение объекта спора, например, истребование иного объекта, отличного от объекта, заявленного первоначально в предмете иска.

Заметим, в некоторых случаях, предусмотренных ГК РФ, истец или представитель истца в арбитражном суде могут изменить способ защиты права, при этом не изменяя предмета иска. Это возможно, когда соответствующая норма права позволяет избрать тот или другой способ защиты одного и того же права (альтернативный способ защиты). Например, п. 1 статьи 723 ГК РФ предусматривает несколько альтернативных способов защиты.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков,

когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397

ГК РФ).

Как видно из вышеприведенной нормы, законодателем предусмотрено несколько альтернативных способов защиты нарушенного права истца. При выборе одного из вышеназванных требований (способов защиты) представитель истца в арбитражном суде вправе заменить один способ защиты на другой. Например, вместо требования о соразмерном уменьшении недостатков в разумный срок заявить требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (не забываем: «…когда право заказчика устранять недостатки предусмотрено в договоре подряда»).

Иски с альтернативными способами защиты предусмотрены во многих статьях ГК РФ, например, в ст. ст. 475, 480, 484, 486, 509, 530, 571, 605, 611, 612, 715, 718, 723, 1082 и др.

Необходимо помнить, такое изменение предмета иска, обусловленное заменой одного способа защиты на другой, который также установлен соответствующей нормой права, не является изменением предмета иска.

Таким образом, изменение предмета иска является изменение выбранного способа

защиты.

Дополнительное требование предъявляется в арбитражный суд по общим правилам искового производства. Как указано в Постановлении № 13, дополнительные требования не являются изменением предмета иска. В соответствии с разъяснениями, изложенными в данном Постановлении № 13, если дополнительное требование не связано с первоначальным требованием или арбитражный суд признает совместное рассмотрение первоначального требования и дополнительного требования нецелесообразным, то арбитражный суд должен отказать в их совместном рассмотрении. Таким образом, на основе наличия взаимосвязи дополнительного требования с первоначальным иском арбитражный суд решает вопрос о принятии дополнительного требования к производству.

Уточнение иска – это, прежде всего, количественное изменение предмета иска. Уточнение иска возможно в форме отказа от того или иного выбранного способа защиты либо в форме избрания дополнительного способа защиты.

Подытоживая вышесказанное о предмете иска и изменении предмета иска, можно отметить, что не являются изменениями предмета иска следующие обстоятельства:

- Предъявление истцом или его представителем в арбитражном суде дополнительного

требования.

- Изменение материально-правового требования в случае наличия в законе нескольких альтернативных способов защиты права.

- Уточнение иска (уменьшение или увеличение размера требований).

Определение основания иска, изменение основания иска

В теории гражданского права основание иска подразделяют на:

— Фактическое основание иска.

— Правовое основание иска.

В свою очередь, фактическое основание иска — это совокупность юридических фактов. Правовое основание иска – указание на конкретные нормы права, на которых основываются требования истца или его представителя.

Таким образом, основание иска – это фактические и правовые обстоятельства, на которые ссылается истец или представитель истца в арбитражном суде в подтверждение заявленного требования.

Как указано в Постановлении № 13, изменение основания иска означает изменение

обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Изменение основания иска бывает необходимо, когда в ходе рассмотрения арбитражного спора истец или представитель истца в арбитражном суде обнаруживает какие-либо новые обстоятельства, которые имеют более весомый и основательный характер, чем те основания, которые были заявлены первоначально. Или, когда была допущена ошибка при определении надлежащих оснований иска.

В других случаях такое изменение основания иска бывает вынужденным, так как прежние основания оказываются ненадлежащими, например, таких оснований не было вообще, или наличие прежних оснований нельзя доказать.

Таким образом, изменение основания иска – это замена фактов (фактических и правовых

оснований), которые являются основой первоначального иска, новыми фактами. Изменение

основания иска – это также предъявление новых (дополнительных) фактических и правовых

оснований (фактов). Устранение из иска первоначальных фактов, легших в основу первоначального

иска, также является изменением иска.

Заметим, истец или его представитель в арбитражном суде, изменяя основание иска должен сохранить предмет иска, преследуя тот же самый, ранее заявленный, интерес.

Кроме того, очень часть путают изменение предмета иска с увеличением или уменьшением

исковых требований. Заметим, что что под уменьшением или увеличением процессуальное

законодательство понимает лишь количественное, но не качественное изменение. По

данному вопросу в Постановлении № 13 указано следующее. Под увеличением размера

исковых требований следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию,

которое было заявлено истцом в исковом заявлении. Увеличение размера исковых требований

не может быть связано с предъявлением дополнительных исковых требований, которые

не были истцом заявлены в исковом заявлении. Так, например, требование о применении

имущественных санкций не может расцениваться как увеличение размера требований по

иску о взыскании основной задолженности. Такое требование может быть заявлено самостоятельно.

Такое требование может быть заявлено самостоятельно.

И последнее. Надо помнить, что предмет и основание иска определяют границы предмета доказывания, пределы судебного разбирательства. Право на их изменение принадлежит только истцу. Иногда недобросовестный истец или представитель истца в арбитражном суде специально используют право на изменение основания или предмета иска в ущерб интересам ответчика. Бывает и так, что даже самый добросовестный представитель истца в арбитражном суде может получить отказ в уточнении заявленных требований, если не учтет особенности и нюансы толкования статьи 49 АПК РФ арбитражными судами.

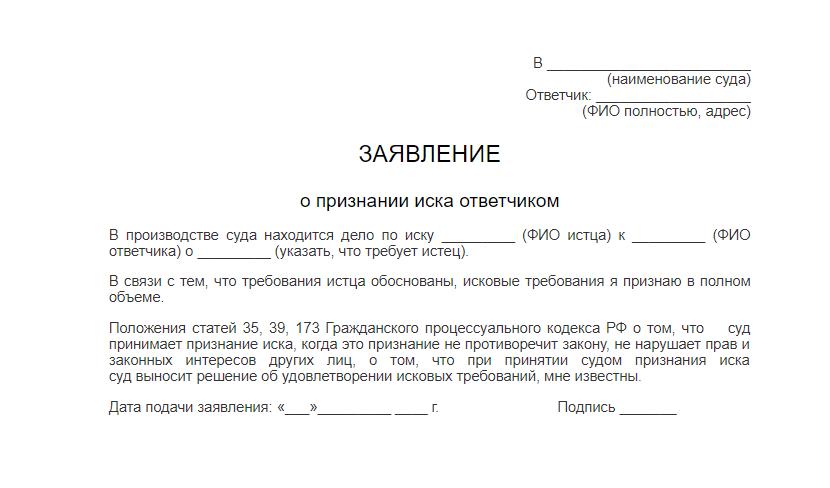

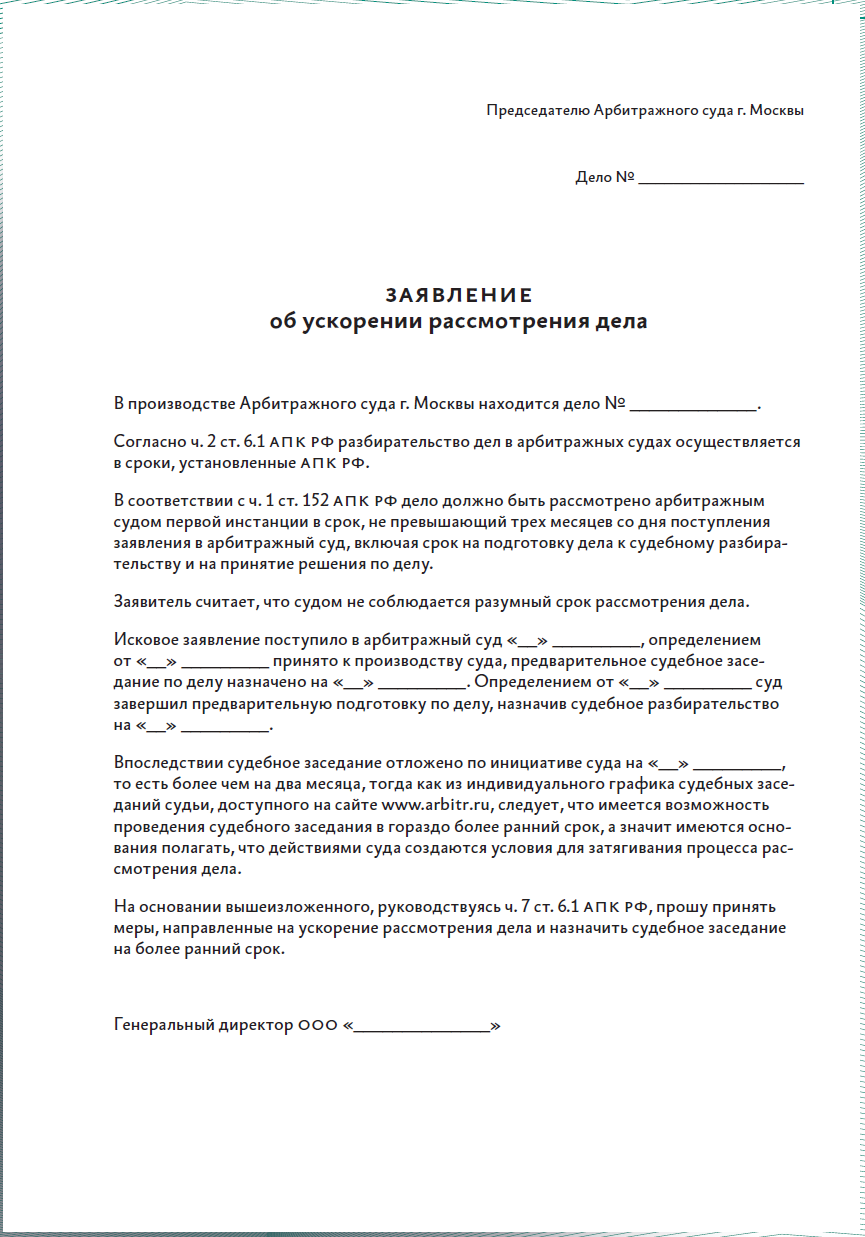

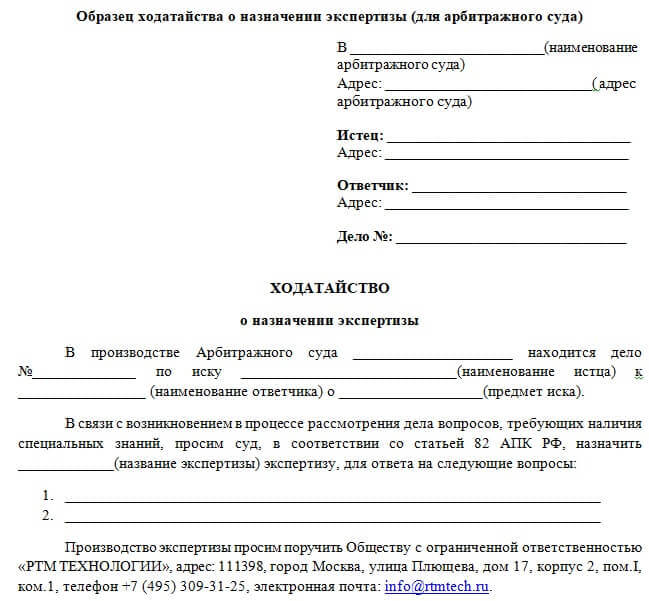

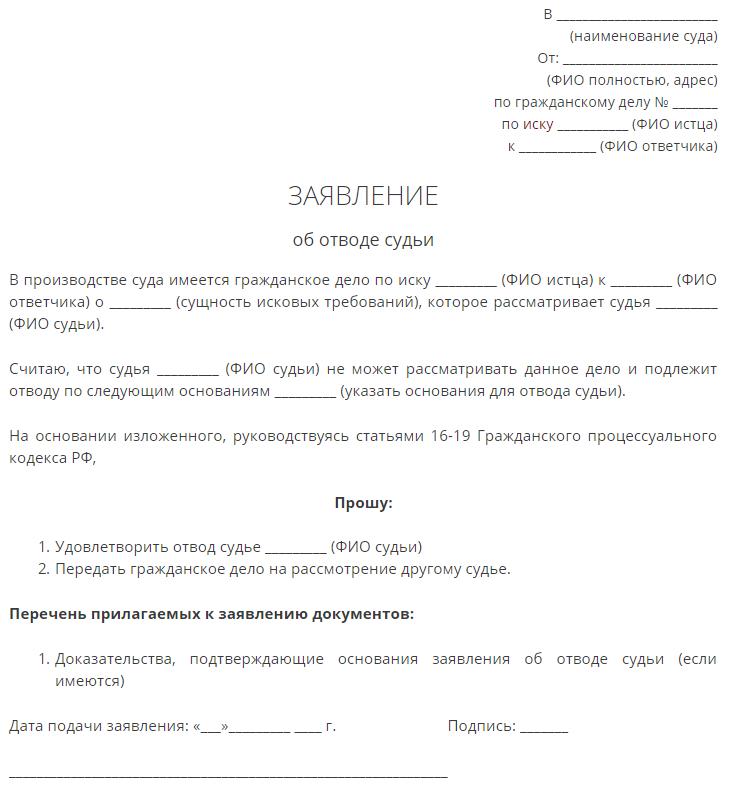

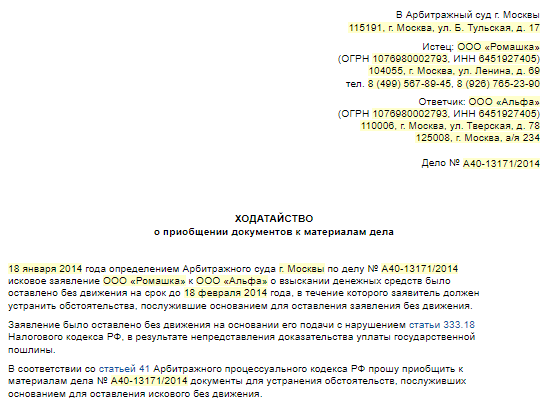

Судебная практика: Заявление об изменении исковых требований В Деле №А60-37860/2011 орган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск», предъявлен иск 2 октября 2011 года к Открытому акционерному обществу «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» о взыскании признании недействительным зарегистрированного права собственности на квартиры №№ 4, 12, 21, 22, 23, 26, 29 в доме № 28 по ул. Согласно статье 4 АПК РФ заявитель может обратиться в суд для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Одной из форм заявлений в арбитражный суд является заявление об изменении искового требования. Так подав в суд исковое заявление, истец вправе изменить его, соответственно подав заявление об изменении искового требования, так как возникают определенные ситуации, когда просто необходима корректива в первоначально предъявленный исковое заявление. Ситуации могут быть самыми разнообразными: возникновение новых фактов, изменяющиеся обстоятельства, выявление допущенных неточностей, изменении тактики и стратегии стороны. Так как законодательство признаёт такие обстоятельства естественными появляется возможность для внесения определенных корректив в исковое заявление. Изменить исковое заявление истец может двумя способами: изменить предмет искового заявления либо изменить основание искового заявления. Если исковые требования увеличиваются одной из причин может являться новые факты или ошибки. Увеличивающейся размер исковых требований не может повлечь за собой дополнительные исковые требования, так в случае дополнительного требования, которое не связано с первоначальным требованием, арбитражный суд вправе отказать в совместном рассмотрении. Для уменьшения исковых требований существуют две причины: новые факты и ошибки, а также прощение истцом ответчику части взыскиваемого. Изменение конкретных обстоятельств, является изменение его основания. Составляться заявление об изменении искового заявления, которое нужно подать в суд. Заявление можно менять неоднократно, но лишь, в случае если дело рассматривается в суде первой инстанции до принятия судебного акта. Предмет заявления об изменении исковых требований является материально-правовое требование. Основание заявления об изменении исковых требований означает, на каких обстоятельствах истец основывает своё требование к ответчику Структура заявления об изменении исковых требований содержит в себе вводную часть, где указываются данные истца, ответчика, а также наименование суда, который осуществляет судопроизводство. Описательная часть заявления содержит обоснованные причины для изменения исковых требований, а также сноски на законодательные акты, дополнения или доказательства, подтверждающие вышеуказанные причины. В резолютивной части заявления истец обращается к суду с просьбой удовлетворить свои требования. Исходя из постановления ВАС РФ №13 если истец изменит исковое заявление, следовательно, измениться и материально — правовое требование истца к ответчику. Одновременное изменение предмета и основания иска АПК РФ не допускает. Так ответ на заявление об изменении искового заявления является определение арбитражного суда. Ответчик вправе возразить на изменение искового требования. Образец, пример: Заявление об изменении исковых требованийВ Арбитражный суд города ЕкатеринбургаИстец: Комитет по управлению имуществом Заявление об изменении исковых требованийОрган местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск», «_02_» октября2011 года предъявлен иск к Открытому акционерному обществу «Сибирско-Уральская Алюминиевая компания» о взыскании признании недействительным зарегистрированного права собственности на квартиры №№ 4, 12, 21, 22, 23, 26, 29 в доме № 28 по ул. В соответствии со ст.49 АПК, и в дополнение к исковым требованиям, заявленным ранее, о признании недействительным зарегистрированного права собственности на квартиры №№ 4, 12, 21, 22 в доме № 28 по ул. Чкалова в городе Краснотурьинске. ПРОШУ: 1. Прошу признать право муниципальной собственности на жилые помещения — квартиры №№ 4, 12, 21, 22 в доме № 28 по ул. Чкалова в городе Краснотурьинске. Приложения: 1. Копия настоящего заявления Истец (представитель истца) «Комитет по управлению имуществом городского округа Краснотурьинск» «_28 » декабря 2012 года Галаева Ольга Николаевна Специалист по экономике и праву |

НДЦ Российской Федерации подтверждает цель сокращения выбросов на 30 процентов к 2030 году | Новости | Центр знаний о ЦУР

Российская Федерация представила свой определяемый на национальном уровне вклад (ОНВ) на 2020 год в РКИК ООН, взяв на себя обязательство ограничить свои выбросы ПГ до 70 % по сравнению с уровнями 1990 года к 2030 году или целевым показателем сокращения выбросов на 30 %, «принимая во внимание максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации».

В то время как Российская Федерация утверждает, что ее ОНВ на 2020 год «демонстрирует растущие амбиции по сравнению с более ранними обязательствами по ограничению выбросов парниковых газов (ПГ), ее предполагаемый определяемый на национальном уровне вклад (INDC) на 2015 год обязался ограничить выбросы ПГ в стране до 70-75%. уровня 1990 г. к 2030 г.

Недавний технический обзор показывает, что общие выбросы ПГ в Российской Федерации, за исключением выбросов и абсорбции в результате землепользования, изменений в землепользовании и лесного хозяйства (ЗИЗЛХ), сократились на 30,3% в период между 19 и90 и 2018. Его общие выбросы ПГ, включая чистые выбросы или абсорбцию в секторе ЗИЗЛХ, сократились на 47,6% за тот же период. Технический обзор последнего двухгодичного отчета страны, опубликованного РКИК ООН 2 сентября 2020 года, подтверждает, что выбросы в Российской Федерации значительно сократились в период с 1990 по 1998 год из-за распада Советского Союза и реструктуризации экономики. После 1998 г. его выбросы росли, за исключением 2009 г., вызванного мировым экономическим спадом. В 2018 году валовые выбросы в Российской Федерации увеличились на 3% по сравнению с уровнем 2017 года.

После 1998 г. его выбросы росли, за исключением 2009 г., вызванного мировым экономическим спадом. В 2018 году валовые выбросы в Российской Федерации увеличились на 3% по сравнению с уровнем 2017 года.

В ходе обзора Российская Федерация пояснила, что прогнозы выбросов, связанные с топливом, проданным морским и воздушным судам, занятым в международных перевозках, не были включены в общенациональные прогнозы выбросов, и пояснила, что «оценки привели к значениям прогнозов выбросов, которые не может быть оправдано». Группа экспертов по обзору рекомендовала Российской Федерации устранить этот недостаток, среди прочего, – рекомендация, повторенная из предыдущих обзоров.

В дополнение к цели по смягчению последствий, НДЦ Российской Федерации описывает ее национальную климатическую политику, целевые области для реализации глобальной цели адаптации и добровольную поддержку развивающихся стран.

По данным НДЦ, усилия Российской Федерации по реализации сосредоточены на фискальных мерах по стимулированию сокращения выбросов парниковых газов, повышении энергоэффективности во всех секторах и «развитии использования нетопливных и возобновляемых источников энергии». Другие меры направлены на улучшение качества естественных поглотителей и хранилищ ПГ. НДЦ сообщает, что Российская Федерация также обновит свои стандарты выбросов парниковых газов в соответствии с международными стандартами количественной оценки углеродного следа продукции.

Другие меры направлены на улучшение качества естественных поглотителей и хранилищ ПГ. НДЦ сообщает, что Российская Федерация также обновит свои стандарты выбросов парниковых газов в соответствии с международными стандартами количественной оценки углеродного следа продукции.

НДЦ освещает трехлетний Национальный план действий страны на период до 2022 года, направленный на определение приоритетных мер по адаптации в ряде регионов и отраслей, таких как транспорт, топливно-энергетический комплекс и промышленные комплексы.

Страна планирует продолжать оказывать помощь развивающимся странам в достижении целей смягчения последствий и адаптации посредством проектов в Армении, Бангладеш, Китае, Египте, Индии, Иране, Иордании, Нигерии и Узбекистане, среди прочих. В NDC говорится, что Российская Федерация вносит свой вклад в глобальное сокращение выбросов парниковых газов «за счет увеличения использования атомной энергии в мирных целях в развивающихся странах, что помогает сократить потребление ископаемого топлива». Международное научно-техническое сотрудничество с развивающимися странами направлено на повышение энергоэффективности зданий и сооружений, ресурсосбережение, использование возобновляемых источников энергии в строительстве.

Международное научно-техническое сотрудничество с развивающимися странами направлено на повышение энергоэффективности зданий и сооружений, ресурсосбережение, использование возобновляемых источников энергии в строительстве.

Парижское соглашение об изменении климата устанавливает пятилетние циклы для повышения амбициозности, в том числе посредством ОНУВ, масштабы которых со временем будут становиться все более амбициозными. Страны просили , чтобы в 2020 году стороны со сроками ОНУВ до 2025 года сообщали о новых ОНУВ, а стороны со сроками до 2030 года сообщали или обновляли свои ОНУВ к 2020 году. В соответствии с Парижским соглашением усилия сторон сообщаются не только в их ОНУВ, но также подлежат различным видам проверки, в том числе: проверка реализации в рамках расширенной системы прозрачности Соглашения, проверка соблюдения с помощью механизма реализации и соблюдения, а также проверка общего прогресса в рамках глобального процесса подведения итогов каждые пять лет. . Стороны Парижского соглашения предусмотрели, что благодаря этому повторяющемуся процессу подачи и рассмотрения ОНУВ международное сообщество в конечном итоге достигнет долгосрочных целей Соглашения. Первая глобальная инвентаризация состоится в 2023 году и, как ожидается, будет посвящена смягчению последствий, адаптации и финансированию.

Первая глобальная инвентаризация состоится в 2023 году и, как ожидается, будет посвящена смягчению последствий, адаптации и финансированию.

Российская Федерация представила свой НДЦ 25 ноября. Ливан и Кыргызстан также представили свои первые ОНУВ в этом году. Чили, Куба, Ямайка, Япония, Монголия, Молдова, Новая Зеландия, Норвегия, Руанда, Сингапур, Таиланд и Вьетнам представили обновленные или обновленные свои первые ОНУВ в 2020 году. Андорра присоединилась к Суринаму и Маршалловым островам, представившим свои вторые ОНУВ. Вместе эти ОНУВ составляют менее 5% глобальных выбросов ПГ. [Определяемый на национальном уровне вклад Российской Федерации] [Регистрация НЦД РКИКООН] [Отчет РКИКООН о техническом обзоре четвертого двухгодичного доклада Российской Федерации]

Беате Антонич, тематический эксперт по вопросам изменения климата и устойчивой энергетики

Коллективизация | Определение и факты

Иосиф Сталин

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Лазарь Моисеевич Каганович

- Похожие темы:

- коммунизм коммуна совхоз агропромышленный комплекс кроме самаки

Просмотреть весь связанный контент →

коллективизация , политика советского правительства, наиболее интенсивно проводившаяся в период с 1929 по 1933 год, направленная на преобразование традиционного сельского хозяйства в Советском Союзе и снижение экономической мощи кулака (зажиточных крестьян). В условиях коллективизации крестьянство было вынуждено отказаться от индивидуальных хозяйств и вступить в крупные коллективные хозяйства (колхозы). В конечном итоге этот процесс был предпринят в связи с кампанией по быстрой индустриализации Советского Союза. Но до начала кампании среди советских руководителей, особенно между Иосифом Сталиным и Львом Троцким, велись долгие и ожесточенные споры о характере и темпах коллективизации.25–27 и между Сталиным и Николаем Бухариным в 1927–29.

В условиях коллективизации крестьянство было вынуждено отказаться от индивидуальных хозяйств и вступить в крупные коллективные хозяйства (колхозы). В конечном итоге этот процесс был предпринят в связи с кампанией по быстрой индустриализации Советского Союза. Но до начала кампании среди советских руководителей, особенно между Иосифом Сталиным и Львом Троцким, велись долгие и ожесточенные споры о характере и темпах коллективизации.25–27 и между Сталиным и Николаем Бухариным в 1927–29.

Некоторые советские руководители считали колхозы социалистической формой землевладения и поэтому желательной; но они выступали за постепенный переход к ним, чтобы избежать нарушения производительности сельского хозяйства, необходимого для стимулирования промышленного роста. Другие лидеры выступали за быструю индустриализацию и, следовательно, за немедленную принудительную коллективизацию; они утверждали не только то, что крупные колхозы могут более эффективно использовать тяжелую технику и давать более высокие урожаи, чем многочисленные мелкие индивидуальные фермы, но и то, что они могут более эффективно контролироваться государством. В результате они могли быть вынуждены продавать большую часть своей продукции государству по низким государственным ценам, тем самым позволяя государству приобретать капитал, необходимый для развития тяжелой промышленности.

В результате они могли быть вынуждены продавать большую часть своей продукции государству по низким государственным ценам, тем самым позволяя государству приобретать капитал, необходимый для развития тяжелой промышленности.

More From Britannica

Китай: коллективизация сельских районов

XV съезд КПСС (декабрь 1927 г.) принял решение о проведении коллективизации поэтапно, разрешив крестьянам добровольно вступать в колхозы. Но в ноябре 1928 г. ЦК (а в апреле 1929 г. 16-я партийная конференция) утвердил планы, которые повышали цели и предусматривали коллективизацию 20% сельскохозяйственных угодий страны к 19 годам.33. В период с октября 1929 г. по январь 1930 г. доля крестьянских дворов, принудительно объединенных в колхозы, выросла примерно с 4 до 21%, хотя основные усилия правительства в деревне были сосредоточены на изъятии зерна у кулаков.

Интенсивная коллективизация началась зимой 1929–1930 гг. Сталин призвал партию «ликвидировать кулачество как класс» (27 декабря 1929 г. ), а ЦК постановил, что «огромное большинство» крестьянских дворов должно быть коллективизировано к 1933. Жесткие меры — конфискация земель, аресты и ссылки в лагеря — применялись ко всем крестьянам, сопротивлявшимся коллективизации. К марту 1930 г. более половины крестьянства (большая часть в богатом сельскохозяйственным производством юго-западном районе Советского Союза) была вынуждена вступать в колхозы.

), а ЦК постановил, что «огромное большинство» крестьянских дворов должно быть коллективизировано к 1933. Жесткие меры — конфискация земель, аресты и ссылки в лагеря — применялись ко всем крестьянам, сопротивлявшимся коллективизации. К марту 1930 г. более половины крестьянства (большая часть в богатом сельскохозяйственным производством юго-западном районе Советского Союза) была вынуждена вступать в колхозы.

Но крестьяне яростно возражали против отказа от личных подсобных хозяйств. Во многих случаях перед вступлением в колхозы они забивали свой скот и уничтожали свое оборудование. Потери, а также неприязнь к советской власти стали настолько велики, что Сталин решил затормозить процесс коллективизации. 2 марта 1930 марта он опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой переложил вину на местных чиновников, которых охарактеризовал как чрезмерно усердных в выполнении своих обязанностей. Сразу многие крестьяне вышли из колхозов. В марте 1930 г. в колхозы было зачислено около 58% крестьянских дворов; к июню осталось всего около 24 процентов. В юго-западном «черноземном» районе этот показатель снизился с 82% в марте до 18% в мае.

В юго-западном «черноземном» районе этот показатель снизился с 82% в марте до 18% в мае.

Осенью 1930 года движение возобновилось более медленными темпами, но с такой же решимостью. Применение различного административного воздействия, в том числе карательных мер, привело к повторной коллективизации половины крестьян к 1931. К 1936 году правительство коллективизировало почти все крестьянство. Но при этом миллионы тех, кто оказал сопротивление, были отправлены в лагеря для военнопленных и отстранены от производительной деятельности в сельском хозяйстве. Кроме того, отсутствие тяжелой сельскохозяйственной техники, а также лошадей и крупного рогатого скота, убитых крестьянами, серьезно мешало новым колхозам.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подписаться сейчас

Производство упало, но правительство, тем не менее, извлекло большое количество сельскохозяйственной продукции, необходимой для приобретения капитала для промышленных инвестиций.

Чкалова в городе Краснотурьинске.

Чкалова в городе Краснотурьинске. Согласно статье 49 АПК РФ истец может изменить исковые требования ИЛИ основание иска до решения суда первой инстанции. Истец также может уменьшить или увеличить исковые требования, но при одном условии что решения суда ещё не было. Согласно Ст.50 АПК РФ право на распорядительные действия в отношении предмета, основания иска, а также размер исковых требований распространяются также на третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

Согласно статье 49 АПК РФ истец может изменить исковые требования ИЛИ основание иска до решения суда первой инстанции. Истец также может уменьшить или увеличить исковые требования, но при одном условии что решения суда ещё не было. Согласно Ст.50 АПК РФ право на распорядительные действия в отношении предмета, основания иска, а также размер исковых требований распространяются также на третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.  В этом случае либо предоставляются новые обстоятельства, либо улучшение того что было представлено.

В этом случае либо предоставляются новые обстоятельства, либо улучшение того что было представлено. Заявление должно быть подано именно в тот суд, который осуществляет производство по данному делу. Заявление об изменении исковых требований выражается в письменной форме, либо в устном заявлении во время судебного заседания согласно статьи 155 АПК РФ.

Заявление должно быть подано именно в тот суд, который осуществляет производство по данному делу. Заявление об изменении исковых требований выражается в письменной форме, либо в устном заявлении во время судебного заседания согласно статьи 155 АПК РФ.  Краснотурьинск ул . Ленина 45

Краснотурьинск ул . Ленина 45 Чкалова в городе Краснотурьинске.

Чкалова в городе Краснотурьинске.