Виды рабочего времени

Закон защищает работников от переработок и неправильного распределения рабочего времени. Виды рабочего времени и его режимы прописаны в Разделе IV Трудового кодекса. Чтобы не ошибиться при формировании нормативных актов и ведении табеля учета рабочего времени работодатель должен знать, когда и каким категориям работников можно устанавливать тот или иной график. Об основных видах, режимах и учете рабочего времени узнаете из нашей статьи.

|

Содержание

Понятие и виды рабочего времени Виды режимов рабочего времени Виды учета рабочего времени Виды перерывов в течение рабочего времени |

|

Скачайте образцы документов для работы: |

|

|

Образец приказа об установлении неполной рабочей недели |

|

Понятие и виды рабочего времени

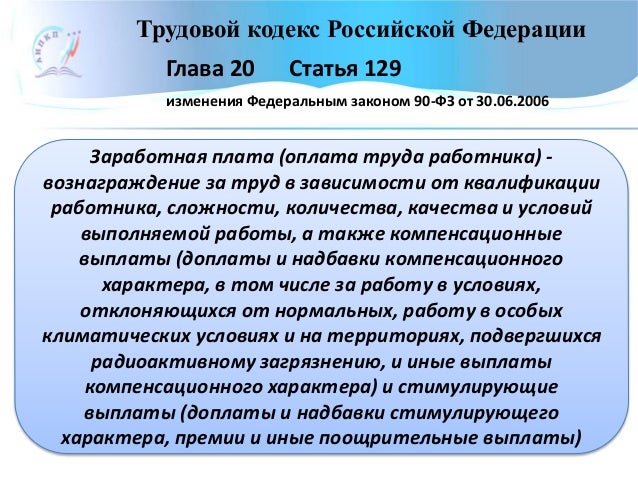

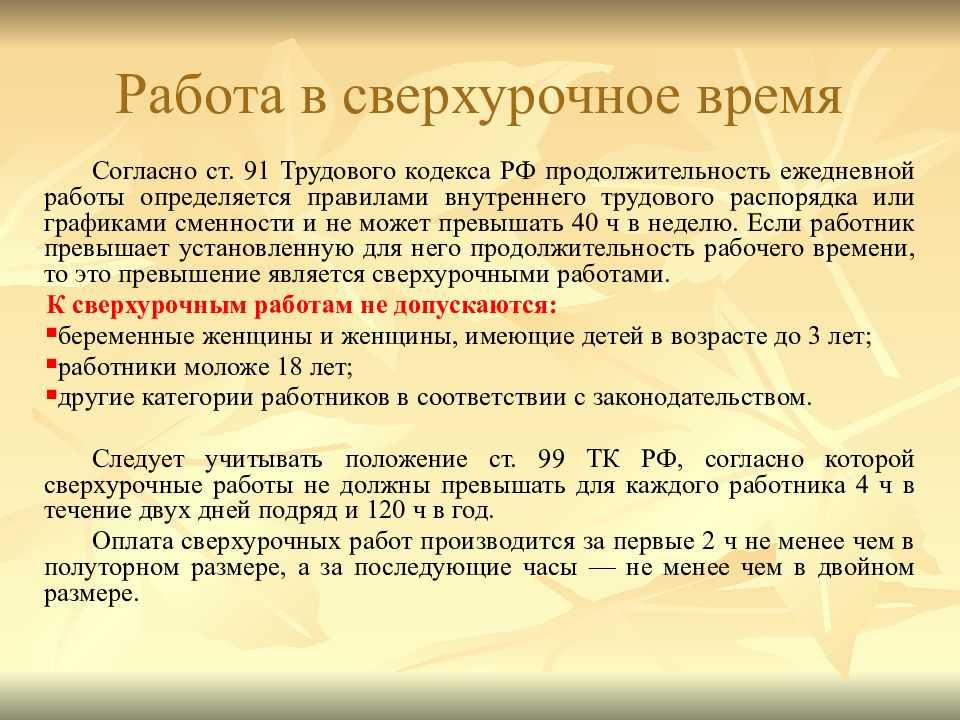

По закону рабочее время — это тот период, за который сотрудник выполняет свои должностные обязанности, а также некоторые элементы дня, когда работник не работает, но должен находиться на своем месте (ч. 1 ст. 91 ТК РФ). При этом продолжительность рабочего дня или недели (смены) может варьироваться, но главное, чтобы это время не отнимало у работника свыше 40 часов в неделю. Это зафиксировано для всех категорий сотрудников (ч.2 ст. 91 ТК РФ).

1 ст. 91 ТК РФ). При этом продолжительность рабочего дня или недели (смены) может варьироваться, но главное, чтобы это время не отнимало у работника свыше 40 часов в неделю. Это зафиксировано для всех категорий сотрудников (ч.2 ст. 91 ТК РФ).

Главные отличия ненормированного режима от сверхурочной работы — в статье ИПК

|

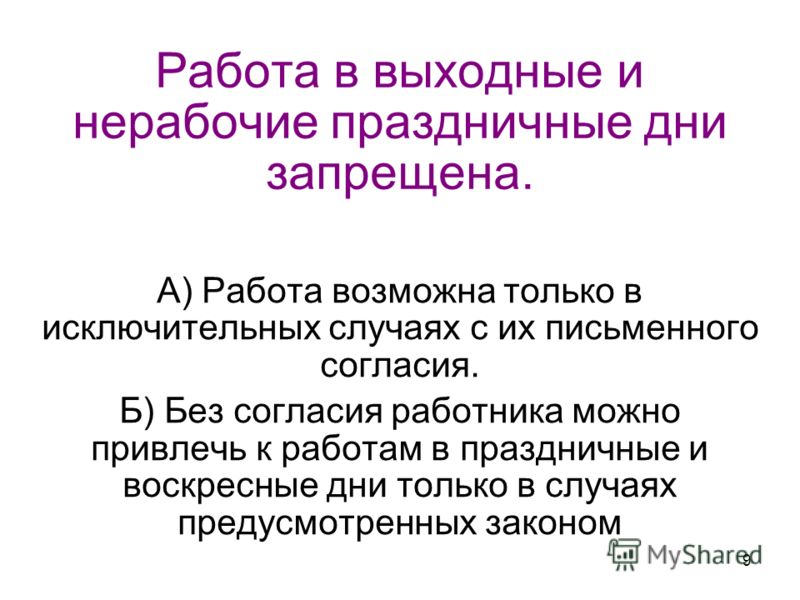

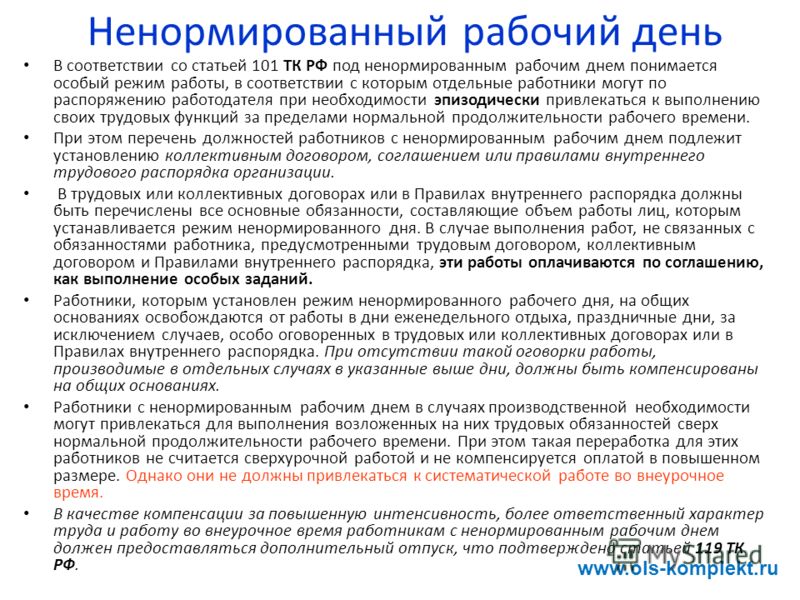

Важно! Переработки допустимы при сверхурочной работе и ненормированном режиме. Но работодателю важно помнить, что привлекать сотрудников к деятельности вне основного времени можно только в исключительных случаях, чаще — с письменного согласия. Для сверхурочной работы — не дольше четырех часов два дня подряд или в общем 120 часов за год (ст. 99 ТК РФ). |

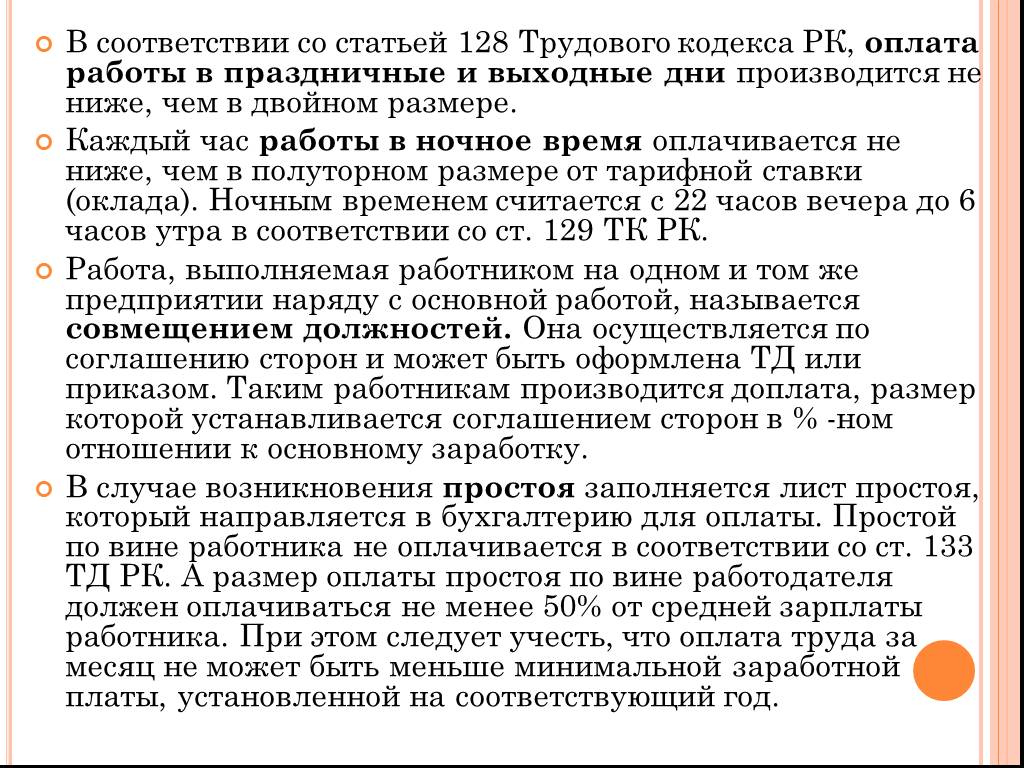

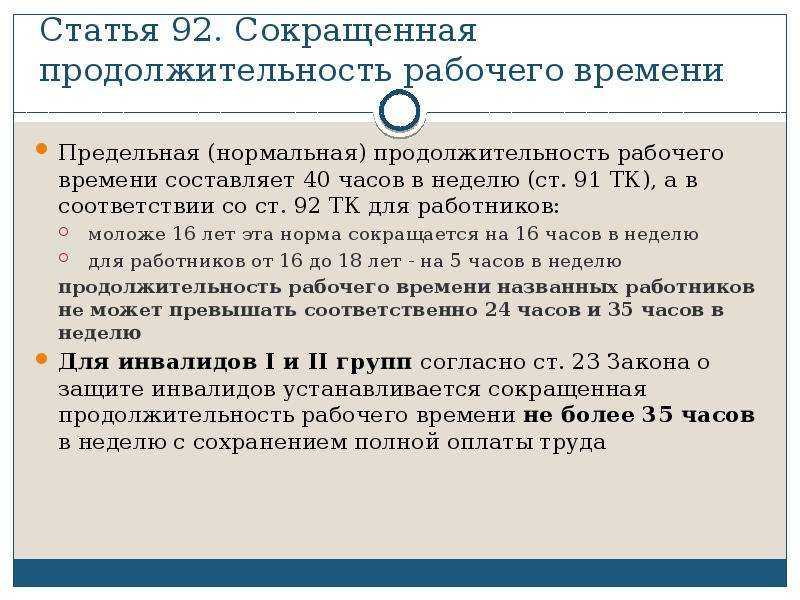

Трудовой кодекс определяет типы рабочего времени по степени его продолжительности. Виды продолжительности рабочего времени зависят от категории сотрудников и полагающихся им льгот.

- Нормальная. Стандартная 40-часовая неделя для работников, которым не требуется специальных условий по охране труда (ст. 91 ТК РФ).

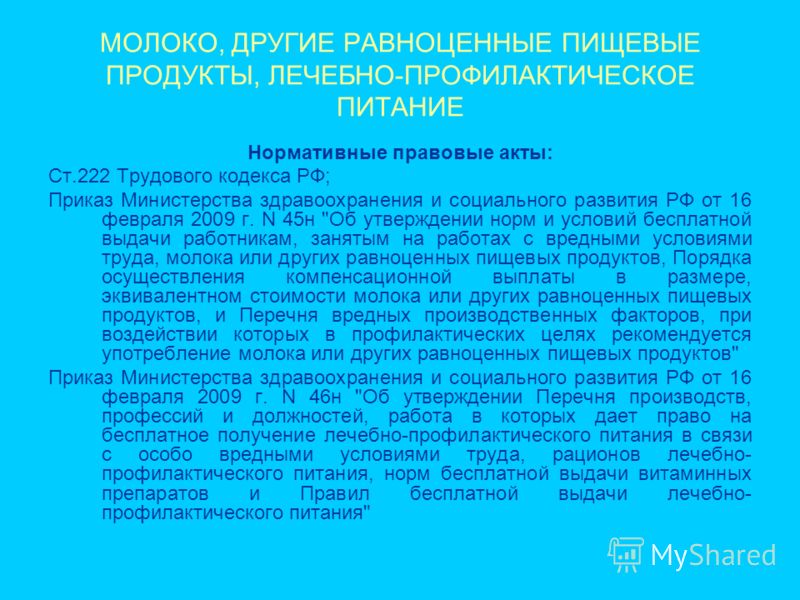

- Сокращенная. Для несовершеннолетних сотрудников, а также работников с ограниченными возможностями здоровья и при вредных или опасных условиях труда (ст. 92 ТК РФ). Таким категориям можно работать от 24 до 36 часов еженедельно. Во всех случаях зарплата выплачивается полностью.

- Неполный трудовой день или неделя. Обычно такой вид рабочего времени устанавливают на определенный срок, пока существуют уважительные обстоятельства, мешающие сотруднику выполнять свои обязанности полноценно. Это может быть беременность, уход за ребенком до 14 лет, инвалидом или больным родственником (ст. 93 ТК РФ) Объем такого времени за неделю не установлен, но он должен быть меньше 40 часов. Зарплата при этом выплачивается пропорционально отработанным часам

|

Обратите внимание! Сокращенная 36-часовая неделя положена педагогическим работникам (ст. |

Виды режимов рабочего времени

Распределить рабочее время сотрудника в течение дня, смены или другого календарного периода в зависимости от специфики производства должен сам работодатель. Тем не менее Трудовой кодекс предлагает способы этого распределения (ст. 100 ТК РФ), которые условно можно разделить на режим рабочей недели и режим дня (смены).

|

Виды рабочей недели |

Виды рабочего дня |

|

5/2 (5 рабочих дней + 2 выходных) |

Ненормированный (ст. 101 ТК РФ) |

|

6/1 (шесть рабочих и 1 выходной) |

Неполный рабочий день (при сохранении продолжительности недели) |

|

Неполная неделя (количество рабочих дней уменьшено, но сохранена продолжительность смены) |

Гибкий рабочий день (ст. |

|

Скользящий график (выходные предоставляют, учитывая ситуацию, например, у творческих работников) — сутки через трое, сутки через двое и т.д. |

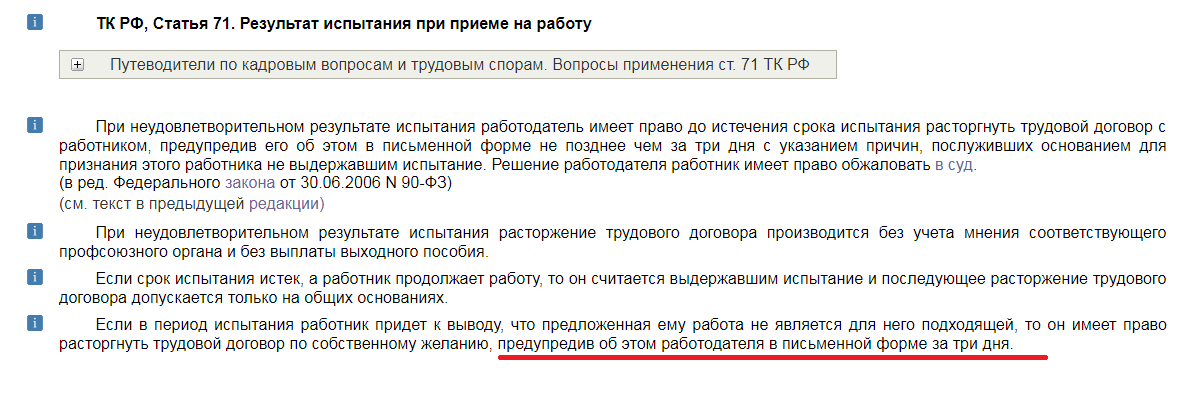

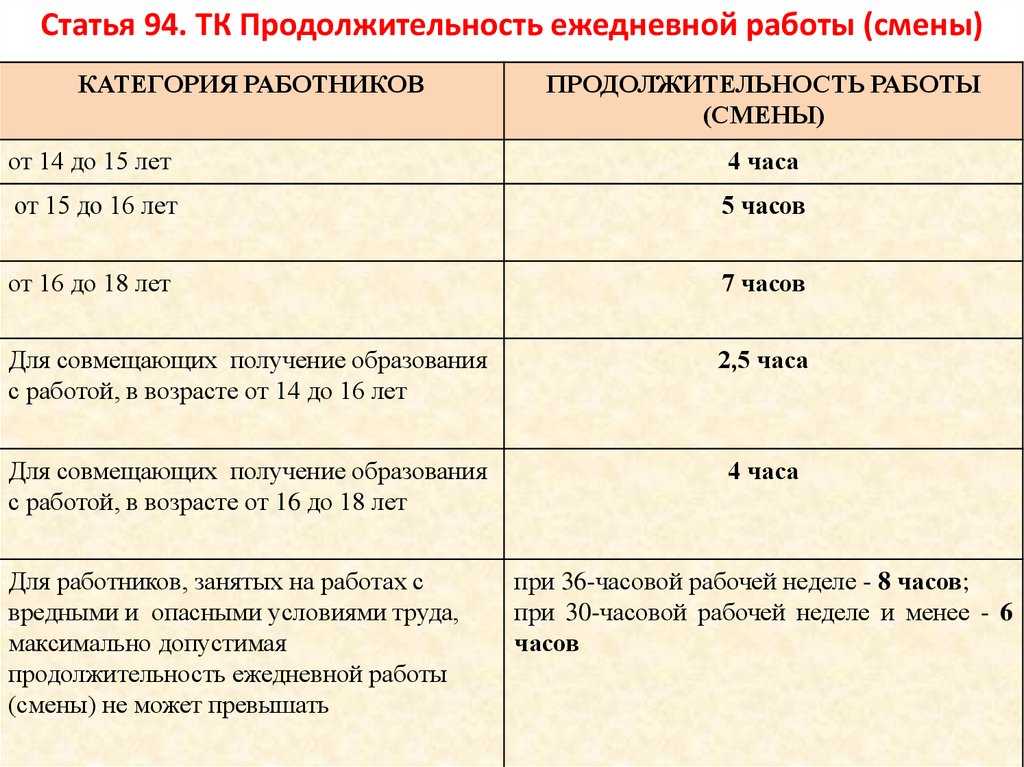

Сменная занятость (ст. 103 ТК РФ). Учтите, что некоторые работники не могут работать дольше определенного количество часов (ст. 94 ТК РФ) |

|

Особый режим работы |

Рабочий день, разделенный на части (при особом характере труда, ст. 105 ТК РФ) |

|

Важно! Некоторые должности и профессии имеют особый характер работы (ст. 100 ТК РФ). Это военные, работники связи, ФСБ, водители и т.д. Особенности их режима прописаны в актах федеральных органов власти, например в Приказе Минтранспорта от 16 октября 2020 г. |

Об особенностях приема на работу водителя читайте в нашем материале

Все режимы работы, которые используются в организации, необходимо прописать в основных локальных нормативных актах (ЛНА). Это, в первую очередь, правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Если у вас есть сотрудники, которые работают на отдельном рабочем режиме, условия следует прописать в трудовом договоре (ст. 57 ТК РФ). Категории таких работников нужно прописать в ПВТР.

Имейте в виду, что режимы можно комбинировать. Так, ненормированный день можно установить в рамках пятидневной рабочей недели, а рабочий день делить на части при любой продолжительности недели. Естественно, все форматы нужно зафиксировать в ЛНА, а если необходимо изменить режим рабочего времени, издайте приказ. Предварительно запросите мнение профсоюза и собрания трудового коллектива.

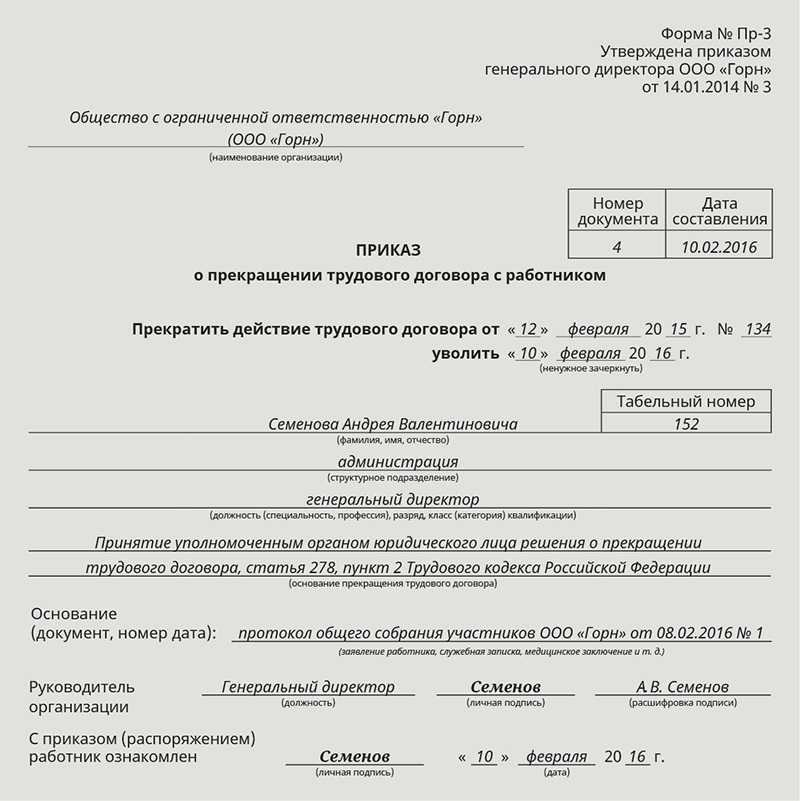

Приказ об изменении режима рабочего времени (переходе на неполную неделю) скачайте здесь

Виды учета рабочего времени

Прямая обязанность руководителя — вести учет фактически отработанных часов за определенный период (ч.

- длительность дня или смены,

- продолжительность рабочей недели включая нерабочие дни,

- количество смен при сменном графике,

- время начала / завершения рабочего дня,

- перерывы,

- ненормированный рабочий день (в табеле переработки не учитываются, но издается приказ при каждом привлечении сотрудника вне рабочего времени).

Основными видами учета рабочего времени является поденный и недельный. Первый используют, если в организации есть четко зафиксированный график продолжительности дня, который не меняется (например при графике 5/2). Если в компании сотрудники работают разное количество времени в день или смену, то подсчитывается общее количество отработанных часов за неделю.

В некоторых случаях невозможно соблюдать норму выработки за день или неделю. Тогда в организации ведется суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). Такой метод допустим для творческих работников, сотрудников со сменным или гибким графиком и обязателен для вахтовиков (ст. 300 ТК РФ). Рабочие часы в таком случае учитывают за более расширенный период, но не больше года для обычных категорий сотрудников, и не дольше 3 месяцев для лиц, занятых на вредном (опасном) производстве.

|

Важно! При суммированном учете обязательно вести график работы или график смен, с которым работодатель должен ознакомить работников. Заполнять табель при этом удобнее методом сплошного учета: регистрации как явок, так и неявок. В остальных случаях допустимо отмечать только отклонения от нормативов (отсутствие на рабочем месте, больничные, сверхурочная работа и др.) |

Виды перерывов в течение рабочего времении

Кроме собственно времени занятости, в режиме рабочего времени учитываются периоды перерывов на обед, специальных перерывов для обогрева, кормления ребенка, чередование нерабочих праздничных и выходных дней, а также промежутки между сменами и частями рабочего дня, если он разбит. Таким образом работодатель обезопасит себя от превышения установленных законом норм.

Таким образом работодатель обезопасит себя от превышения установленных законом норм.

Об особенностях перерыва для отдыха и питания читайте в статье

- Учтите, что рабочий день перед праздниками нужно сокращать на 1 час (ст. 95 ТК РФ).

- Обеденный перерыв, в отличие от других спецперерывов, не учитывается в табеле.

- При стандартном режиме пятидневной рабочей недели перерыв на обед целесообразно установить в середине рабочего дня. При сменном графике лучше разбить время для питания на два перерыва, но так, чтобы один был не короче получаса.

- Если условия производства не позволяют покидать рабочее место, обеденный перерыв оплачивается.

- Другие виды перерывов (для обогрева, кормления ребенка и связанные с особенностями производства) включаются в табель и оплачиваются.

- Для сотрудников на 6-дневной рабочей неделе перед выходным необходимо установить сокращенный до 5 часов рабочий день (ст.

95 ТК РФ).

95 ТК РФ).

График 2/2 с продолжительностью смены 12 часов нарушает право работника на отдых

По общему правилу режим рабочего времени устанавливает работодатель в правилах внутреннего трудового распорядка (ст. 100, ст. 189 Трудового кодекса). По действующему законодательству нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю (ч. 2 ст. 91 ТК РФ ). В большинстве случаев трудовое законодательство не содержит ограничений в части продолжительности рабочего дня, за исключением работников, которым законодательно определена продолжительность ежедневной работы (смены) (cт. 94 ТК РФ) и работников, которым за счет особого характеры работы установлены как еженедельная, так и ежедневная продолжительность рабочего времени (ч. 2 ст. 100 ТК РФ). А следовательно, для остальных работников работодатель может установить в правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре любую продолжительность рабочего дня.

Однако стоит учитывать право работника на ежедневный (междусменный) отдых (ст. 107 ТК РФ). Продолжительность такого отдыха в ТК РФ не указана, но при этом продолжается применяться правило советского периода о том, что продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе со временем обеденного перерыва должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену) (п.11 постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. “О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю“). Применение такого правила подтверждается действующей судебной практикой (решение Красночикойского районного суда Забайкальского края от 14 апреля 2014 г. по делу № 2-106/2014, апелляционное определение СК по гражданским делам Ростовского областного суда от 31 марта 2014 г. по делу № 33-4219/2014, кассационное определение СК по гражданским делам Псковского областного суда по делу № 33-1085/2011).

107 ТК РФ). Продолжительность такого отдыха в ТК РФ не указана, но при этом продолжается применяться правило советского периода о том, что продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе со временем обеденного перерыва должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену) (п.11 постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 24 сентября 1929 г. “О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю“). Применение такого правила подтверждается действующей судебной практикой (решение Красночикойского районного суда Забайкальского края от 14 апреля 2014 г. по делу № 2-106/2014, апелляционное определение СК по гражданским делам Ростовского областного суда от 31 марта 2014 г. по делу № 33-4219/2014, кассационное определение СК по гражданским делам Псковского областного суда по делу № 33-1085/2011).

Таким образом, продолжительность ежедневного отдыха при рабочем дне, равном 12 часов, вместе со временем обеда должна составлять не менее 24 часов, причем сразу после работы. Если же работник работает два дня подряд, а затем два дня отдыхает, при этом продолжительность рабочего дня равна 12 часов, а работа и в первый, и во второй дни начинается в одно и то же время, его право на ежедневный отдых нарушается.

Если же работник работает два дня подряд, а затем два дня отдыхает, при этом продолжительность рабочего дня равна 12 часов, а работа и в первый, и во второй дни начинается в одно и то же время, его право на ежедневный отдых нарушается.

Согласие работника на работу по такому графику не может служить основанием для установления режима рабочего времени, ухудшающего положение работника по сравнению с трудовым законодательством (ст. 9 ТК РФ).

Источник: ГАРАНТ.РУ

Posted in Новости.

Правовые новости

- Верховный суд РФ готовит новые разъяснения о компенсации морального вреда за проникновение в жилище 24/07/2020

- Верховный суд разъяснил, можно ли требовать деньги или имущество от сожителя в гражданском браке 23/07/2020

- Верховный суд защитил право обвиняемого на конфиденциальное общение с адвокатом 22/07/2020

- Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение пакет законопроектов, вводящих более строгую систему взыскания уголовных штрафов.

21/07/2020

21/07/2020 - Верховный суд разъяснил, на что обратить внимание, чтобы не купить жилье, обремененное правами несовершеннолетних 01/07/2020

© 2014-2020 Legal M.H. Consulting. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Tk Edogi Stock-Fotos und Bilder

- CREATIVE

- EDITORIAL

- VIDEOS

Beste Übereinstimmung

Neuestes

Ältestes

Am beliebtesten

Alle Zeiträume24 Stunden48 Stunden72 Stunden7 Tage30 Tage12 MonateAngepasster Zeitraum

Lizenzfrei

Lizenzpflichtig

RF и RM

Durchstöbern Sie 91

tk edogi Stock-Photografie und Bilder. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken. Плей-офф: Герцог Марвин Бэгли III в бою против Ионы ТК Эдоги на PPG Paints Arena. Питтсбург, Пенсильвания, 15 марта 2018 г. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ: Фред ВуичЭдоги из Iona Gaels приносит мяч на площадку в первом тайме во время игры против Duke Blue Devils в первом раунде NCAA 2018 … Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils наносит удар в прыжке над TK Edogi из Iona Gaels во второй половине первого раунда 2018 … Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils ведет мяч против TK Edogi из Iona Gaels в первом тайме во время первый раунд NCAA 2018 … Тревон Дюваль из Duke Blue Devils идет на бросок между Роландом Гриффином и ТК Эдоги из Iona Gaels во время первой половины игры в … Edogi из Iona Gaels пытается остановить Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils во время первой половины игры в первом раунде NCAA 2018 … Марвин Бэгли III из Duke Blue Devils идет на бросок между TK Edogi и Заком Льюисом из Iona Gaels во время первая половина игры в … Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils защищается TK Эдоги и Зак Льюис из Iona Gaels во время первой половины игры в первом.

Плей-офф: Герцог Марвин Бэгли III в бою против Ионы ТК Эдоги на PPG Paints Arena. Питтсбург, Пенсильвания, 15 марта 2018 г. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ: Фред ВуичЭдоги из Iona Gaels приносит мяч на площадку в первом тайме во время игры против Duke Blue Devils в первом раунде NCAA 2018 … Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils наносит удар в прыжке над TK Edogi из Iona Gaels во второй половине первого раунда 2018 … Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils ведет мяч против TK Edogi из Iona Gaels в первом тайме во время первый раунд NCAA 2018 … Тревон Дюваль из Duke Blue Devils идет на бросок между Роландом Гриффином и ТК Эдоги из Iona Gaels во время первой половины игры в … Edogi из Iona Gaels пытается остановить Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils во время первой половины игры в первом раунде NCAA 2018 … Марвин Бэгли III из Duke Blue Devils идет на бросок между TK Edogi и Заком Льюисом из Iona Gaels во время первая половина игры в … Венделл Картер-младший из Duke Blue Devils защищается TK Эдоги и Зак Льюис из Iona Gaels во время первой половины игры в первом. .. Эдоги из Iona Gaels ведет мяч против St. John’s Red Storm во время праздничного фестиваля MSG в Мэдисон-Сквер-Гарден 17 декабря. ..Shamorie Ponds of the St. John’s Red Storm бросает мяч в ворота TK Edogi из Iona Gaels во время праздничного фестиваля в Мэдисон-сквер-гарден на … Марвин Кларк II из St. John’s Red Storm бросает мяч в ворота TK Edogi из Iona Gaels Iona Gaels во время праздничного фестиваля MSG на Мэдисон-сквер… Edogi of the Iona Gaels ведет мяч против Red Storm St. John’s во время праздничного фестиваля MSG в Madison Square Garden 17 декабря… Edogi of the Iona Gaels 17 декабря 2017 года. второй тайм в…Эдоги I Она Гаэлс забивает мяч над Мареком Долезаем из «Сиракуз Оранж» во втором тайме на стадионе «Кэрриер Доум» 14 ноября 2017 года в… Тьюс Бэттл оф Сиракузы Оранж забивает мяч мимо Т.К. Эдоги из «Ионы Гэлс» во втором тайме. в Carrier Dome 14 ноября … Паскаль Чукву из Syracuse Orange контролирует подбор между TK Edogi и Deyshonee Большая часть Iona Gaels во втором тайме на Carrier .

.. Эдоги из Iona Gaels ведет мяч против St. John’s Red Storm во время праздничного фестиваля MSG в Мэдисон-Сквер-Гарден 17 декабря. ..Shamorie Ponds of the St. John’s Red Storm бросает мяч в ворота TK Edogi из Iona Gaels во время праздничного фестиваля в Мэдисон-сквер-гарден на … Марвин Кларк II из St. John’s Red Storm бросает мяч в ворота TK Edogi из Iona Gaels Iona Gaels во время праздничного фестиваля MSG на Мэдисон-сквер… Edogi of the Iona Gaels ведет мяч против Red Storm St. John’s во время праздничного фестиваля MSG в Madison Square Garden 17 декабря… Edogi of the Iona Gaels 17 декабря 2017 года. второй тайм в…Эдоги I Она Гаэлс забивает мяч над Мареком Долезаем из «Сиракуз Оранж» во втором тайме на стадионе «Кэрриер Доум» 14 ноября 2017 года в… Тьюс Бэттл оф Сиракузы Оранж забивает мяч мимо Т.К. Эдоги из «Ионы Гэлс» во втором тайме. в Carrier Dome 14 ноября … Паскаль Чукву из Syracuse Orange контролирует подбор между TK Edogi и Deyshonee Большая часть Iona Gaels во втором тайме на Carrier . .. Tyus Battle of the Syracuse Orange контролирует мяч, поскольку ТК Эдоги из Iona Gaels защищается во втором тайме в Carrier Dome 14 ноября … Паскаль Чукву из Syracuse Orange бросает мяч через TK Edogi из Iona Gaels во втором тайме в Carrier Dome 14 ноября. 2017 … Ошае Бриссет из Syracuse Orange контролирует мяч, а TK Edogi из Iona Gaels защищается во время второго тайма на Carrier Dome в ноябре … Geno Thorpe из Syracuse Orange бросает мяч между Заком Льюисом и TK Edogi из Iona Gaels во время t Первый тайм в Carrier Dome на … Tyus Battle of the Syracuse Orange бросает мяч в защиту TK Edogi из Iona Gaels во время первого тайма на Carrier Dome на … Ошае Бриссет из Syracuse Orange едет в корзина против защиты TK Edogi из Iona Gaels в первом тайме на Carrier … Ошае Бриссетт из Syracuse Orange бьет в корзину против защиты TK Edogi из Iona Gaels в первом тайме на Carrier. ..Боурама Сидибе из «Сиракуз Оранж» бьет в корзину, которую защищает ТК Эдоги из «Иона Гэлс» во второй половине игры между «Сиракузами».

.. Tyus Battle of the Syracuse Orange контролирует мяч, поскольку ТК Эдоги из Iona Gaels защищается во втором тайме в Carrier Dome 14 ноября … Паскаль Чукву из Syracuse Orange бросает мяч через TK Edogi из Iona Gaels во втором тайме в Carrier Dome 14 ноября. 2017 … Ошае Бриссет из Syracuse Orange контролирует мяч, а TK Edogi из Iona Gaels защищается во время второго тайма на Carrier Dome в ноябре … Geno Thorpe из Syracuse Orange бросает мяч между Заком Льюисом и TK Edogi из Iona Gaels во время t Первый тайм в Carrier Dome на … Tyus Battle of the Syracuse Orange бросает мяч в защиту TK Edogi из Iona Gaels во время первого тайма на Carrier Dome на … Ошае Бриссет из Syracuse Orange едет в корзина против защиты TK Edogi из Iona Gaels в первом тайме на Carrier … Ошае Бриссетт из Syracuse Orange бьет в корзину против защиты TK Edogi из Iona Gaels в первом тайме на Carrier. ..Боурама Сидибе из «Сиракуз Оранж» бьет в корзину, которую защищает ТК Эдоги из «Иона Гэлс» во второй половине игры между «Сиракузами». вторая половина игры между Syracuse Orange…Tyus Battle of the Syracuse Orange с попыткой выстрела над TK Edogi из Iona Gaels, защищающейся во второй половине игры между…Paschal Chukwu из Syracuse Orange поднимает простой защитил ТК Едоги из Iona Gaels во второй половине игры между Syracuse Orange… Geno Thorpe из Syracuse Orange имитирует бросок, когда TK Edogi из Iona Gaels защищается во время первой половины игры между Syracuse Orange… Oshae Brissett из «Сиракузы Оранж» бьют в корзину, которую защищает ТК Эдоги из «Иона Гэлс» в первой половине игры между «Сиракузами». Syracuse Orange и… Ошае Бриссет из Syracuse Orange изменяет кадр ТК Эдоги из Iona Gaels во втором тайме на Carrier Dome 14 ноября 2017 года… Эдоги из Iona Gaels блокирует выстрел Ошае Бриссет из Syracuse Orange во время первого тайма в Carrier Dome 14 ноября 2017 года в … Эдоги из Iona Gaels блокирует выстрел Ошае Бриссетта из Syracuse Orange в его лицо во время первого тайма в Carrier Dome в ноябре.. .Пасхаль Чукву из Сирака use Orange забивает мяч над TK Edogi из Iona Gaels во время первого тайма на Carrier Dome 14 ноября 2017 года .

вторая половина игры между Syracuse Orange…Tyus Battle of the Syracuse Orange с попыткой выстрела над TK Edogi из Iona Gaels, защищающейся во второй половине игры между…Paschal Chukwu из Syracuse Orange поднимает простой защитил ТК Едоги из Iona Gaels во второй половине игры между Syracuse Orange… Geno Thorpe из Syracuse Orange имитирует бросок, когда TK Edogi из Iona Gaels защищается во время первой половины игры между Syracuse Orange… Oshae Brissett из «Сиракузы Оранж» бьют в корзину, которую защищает ТК Эдоги из «Иона Гэлс» в первой половине игры между «Сиракузами». Syracuse Orange и… Ошае Бриссет из Syracuse Orange изменяет кадр ТК Эдоги из Iona Gaels во втором тайме на Carrier Dome 14 ноября 2017 года… Эдоги из Iona Gaels блокирует выстрел Ошае Бриссет из Syracuse Orange во время первого тайма в Carrier Dome 14 ноября 2017 года в … Эдоги из Iona Gaels блокирует выстрел Ошае Бриссетта из Syracuse Orange в его лицо во время первого тайма в Carrier Dome в ноябре.. .Пасхаль Чукву из Сирака use Orange забивает мяч над TK Edogi из Iona Gaels во время первого тайма на Carrier Dome 14 ноября 2017 года . .. Geno Thorpe из Syracuse Orange бросает мяч между Заком Льюисом и TK Edogi из Iona Gaels во время первого тайма. Половина в Carrier Dome на … Tulsa Junior TK Edogi противостоит защите Tulane во время баскетбольного матча колледжа между Tulsa и Tulane 05 марта 2017 года в Devlin … Tulsa Junior TK Edogi играет в защите во время баскетбольного матча колледжа между Талсой и Тулейном, 5 марта 2017 г., в Devlin Fieldhouse в Новом Орлеане,… Tulsa Junior TK Edogi во время баскетбольного матча колледжа между Tulsa и Tulane, 5 марта 2017 г. в Devlin Fieldhouse в Новом Орлеане, Лос-Анджелес. Tulsa Junior TK Edogi сильно набирает обороты во время баскетбольного матча колледжа между Талсой и Тулейном 5 марта 2017 года в Девлин Филдхаус в Новом Орлеане, … центровой Тулейна Зеленая волна Райан Смит тянется к подбору против нападающего Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги во время игры между Талсой и Тула ne on … Нападающий Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги идет на бросок над нападающим Пиратов Восточной Каролины Мишелем Нзеге во время баскетбольного матча AAC Mens .

.. Geno Thorpe из Syracuse Orange бросает мяч между Заком Льюисом и TK Edogi из Iona Gaels во время первого тайма. Половина в Carrier Dome на … Tulsa Junior TK Edogi противостоит защите Tulane во время баскетбольного матча колледжа между Tulsa и Tulane 05 марта 2017 года в Devlin … Tulsa Junior TK Edogi играет в защите во время баскетбольного матча колледжа между Талсой и Тулейном, 5 марта 2017 г., в Devlin Fieldhouse в Новом Орлеане,… Tulsa Junior TK Edogi во время баскетбольного матча колледжа между Tulsa и Tulane, 5 марта 2017 г. в Devlin Fieldhouse в Новом Орлеане, Лос-Анджелес. Tulsa Junior TK Edogi сильно набирает обороты во время баскетбольного матча колледжа между Талсой и Тулейном 5 марта 2017 года в Девлин Филдхаус в Новом Орлеане, … центровой Тулейна Зеленая волна Райан Смит тянется к подбору против нападающего Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги во время игры между Талсой и Тула ne on … Нападающий Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги идет на бросок над нападающим Пиратов Восточной Каролины Мишелем Нзеге во время баскетбольного матча AAC Mens . .. Нападающий Талса Золотой Ураган ТК Эдоги идет на бросок над нападающим Пиратов Восточной Каролины Мишелем Нзеге во время баскетбольного матча AAC Mens … Нападающий Tulsa Golden Hurricane ТК Эдоги идет на бросок над нападающим Пиратов Восточной Каролины Мишелем Нзеге во время баскетбольного матча AAC Mens … Нападающий Tulsa Golden Hurricane ТК Эдоги улыбается после того, как Талса победил Восточную Каролину 74-66 в мужском баскетбольном матче AAC между Востоком … Дедрика Лоусона из Memphis Tigers защищает Tk Edogi из Tulsa Golden Hurricane 7 февраля 2017 года на FedExForum в Мемфисе, Теннесси … Южные методистские мустанги вперед Удар Семи Оджелейе заблокирован нападающим Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens … Нападающий South Methodist Mustangs Semi Ojeleye блокирует удар Tulsa Golden Hurricane Forward T К. Эдоги во время мужского баскетбольного матча AAC … Нападающий южных методистов Мустанги Семи Оджелейе блокирует свой удар форвардом Талса Голден Ураган ТК Эдоги во время баскетбольного матча AAC Mens .

.. Нападающий Талса Золотой Ураган ТК Эдоги идет на бросок над нападающим Пиратов Восточной Каролины Мишелем Нзеге во время баскетбольного матча AAC Mens … Нападающий Tulsa Golden Hurricane ТК Эдоги идет на бросок над нападающим Пиратов Восточной Каролины Мишелем Нзеге во время баскетбольного матча AAC Mens … Нападающий Tulsa Golden Hurricane ТК Эдоги улыбается после того, как Талса победил Восточную Каролину 74-66 в мужском баскетбольном матче AAC между Востоком … Дедрика Лоусона из Memphis Tigers защищает Tk Edogi из Tulsa Golden Hurricane 7 февраля 2017 года на FedExForum в Мемфисе, Теннесси … Южные методистские мустанги вперед Удар Семи Оджелейе заблокирован нападающим Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens … Нападающий South Methodist Mustangs Semi Ojeleye блокирует удар Tulsa Golden Hurricane Forward T К. Эдоги во время мужского баскетбольного матча AAC … Нападающий южных методистов Мустанги Семи Оджелейе блокирует свой удар форвардом Талса Голден Ураган ТК Эдоги во время баскетбольного матча AAC Mens . .. Южный методистский мустанг Нападающий Семи Оджелейе борется за то, чтобы сделать свой бросок. Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время AAC Mens … Southern Methodist Mustangs Forward Semi Ojeleye приближается к кольцу, в то время как Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi ждет во время AAC … Southern Methodist Mustangs Forward Semi Ojeleye приближается к кольцу. обруч, пока Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi ждет во время AAC … Южный методистский охранник Мустангов Стерлинг Браун получает жесткую руку по лицу от Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время его выстрела во время … Южный методистский охранник Мустангов Стерлинг Браун получает жесткая рука в лицо от Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время его выстрела во время … Southern Methodist Mustang Guard Sterling Brown получает ч Нападающий Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги ударил рукой по лицу во время его броска во время… Нападающий Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги блокирует удар форварда южных методистов Мустангов Семи Ожелейе во время первой половины AAC Mens.

.. Южный методистский мустанг Нападающий Семи Оджелейе борется за то, чтобы сделать свой бросок. Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время AAC Mens … Southern Methodist Mustangs Forward Semi Ojeleye приближается к кольцу, в то время как Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi ждет во время AAC … Southern Methodist Mustangs Forward Semi Ojeleye приближается к кольцу. обруч, пока Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi ждет во время AAC … Южный методистский охранник Мустангов Стерлинг Браун получает жесткую руку по лицу от Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время его выстрела во время … Южный методистский охранник Мустангов Стерлинг Браун получает жесткая рука в лицо от Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время его выстрела во время … Southern Methodist Mustang Guard Sterling Brown получает ч Нападающий Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги ударил рукой по лицу во время его броска во время… Нападающий Талса Голден Харрикейн ТК Эдоги блокирует удар форварда южных методистов Мустангов Семи Ожелейе во время первой половины AAC Mens. ..Cincinnati Bearcats Нападающий Джейкоб Эванс прыгает, чтобы заблокировать передачу Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время прессинга всей площадки во время AAC … Cincinnati Bearcats Guard Troy Caupain управляет базовой линией на Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens между … Охранник Cincinnati Bearcats Трой Каупейн управляет базовой линией на Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens между … Cincinnati Bearcats Guard Troy Caupain управляет базовой линией на Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens между. .. фон 2

..Cincinnati Bearcats Нападающий Джейкоб Эванс прыгает, чтобы заблокировать передачу Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время прессинга всей площадки во время AAC … Cincinnati Bearcats Guard Troy Caupain управляет базовой линией на Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens между … Охранник Cincinnati Bearcats Трой Каупейн управляет базовой линией на Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens между … Cincinnati Bearcats Guard Troy Caupain управляет базовой линией на Tulsa Golden Hurricane Forward TK Edogi во время баскетбольного матча AAC Mens между. .. фон 2Экспериментальная калибровка кислородного геобарометра оливин-ортопироксен-шпинель под высоким давлением: влияние на степень окисления верхней мантии

Аркулус Р.Дж. (1978) Минералогия и петрология Гренады, Малые Антильские острова. Contrib Mineral Petrol 65:413–424

Артикул Google Scholar

Arculus RJ (1985) Статус окисления мантии: прошлое и настоящее. Энн Рев Земля Планета Наука 13: 75–95

Энн Рев Земля Планета Наука 13: 75–95

Google Scholar

Arculus RJ, Wills KJA (1980) Петрология плутонических блоков и включений из островной дуги Малых Антильских островов. J Бензин 21:743–799

Google Scholar

Ayuso RA, Bence AE, Taylor SR (1976) Верхнеюрские толеитовые базальты из DSDP Leg 11. J Geophys Res 81:4305–4325

Google Scholar

Ballhaus C, Berry RF, Green DH (1990) Управление фугитивностью кислорода в верхней мантии Земли. Природа 349:437–440

Google Scholar

Бэррон Л.М., Слански Э., Суппел Д., Йохан З., Оненстеттер М. (1990) Поздне-постмагматическая минерализация ЭПГ в платиновой провинции Файфилд и интрузивном комплексе Овендейл, Новый Южный Уэльс (аннотация). 10-й Австралийский геологический конгресс, Geol Soc Austr, стр. 132

132

Барсделл М., Берри Р.Ф. (1990) Происхождение и эволюция примитивных островов — анкарамиты из Западной Эпи, Вануату. J Бензин 31:747–777

Google Scholar

Батиза Р., Ванко Д. (1984) Петрология молодых подводных гор Тихого океана. J Geophys Res 89:11235–11260

Google Scholar

Берман Р.Г. (1988) Внутренне согласованные термодинамические данные для минералов в системе K 2 O -NA 2 O -CAO -MGO -FEO -FE 2 O 3 -AL 2 O 3 -SIO 2 −TIO 2 −SIO 2 −TIO 2 −HIO 2 −TIO 2 −SIO 2 −TIO 2 −SIO 2 −TIO 2 − −СО 2 . J Бензин 29: 445–522

Google Scholar

Бреарли М., Скарф К.М., Фуджи Т. (1984) Петрология ультраосновных ксенолитов из озера Саммит, недалеко от Принс-Джорджа, Британская Колумбия. Contrib Mineral Petrol 88:53–63

(1984) Петрология ультраосновных ксенолитов из озера Саммит, недалеко от Принс-Джорджа, Британская Колумбия. Contrib Mineral Petrol 88:53–63

Статья Google Scholar

Bryan WB, Thompson G, Ludden JN (1981) Изменение состава в нормальном MORB от 22°–25°N: Срединно-Атлантический хребет и зона разлома Кейн. J Geophys Res 86: 11815–11836

Google Scholar

Брындзиа Л.Т., Вуд Б.Дж., Дик Х.Дж.Б. (1989) Состояние окисления субокеанской мантии Земли по кислородной термобарометрии абиссальных перидотитов. Природа 341:526–527

Статья Google Scholar

Canil D, Virgo D, Scarfe CM (1990) Состояние окисления ксенолитов мантии из Британской Колумбии, Канада. Contrib Mineral Petrol 104:453–462

Артикул Google Scholar

Кармайкл И.С.Э., Гиорсо М. С. (1986) Окислительно-восстановительные отношения в основных магмах: случай гомогенного равновесия. Earth Planet Sci Lett 78:200–210

С. (1986) Окислительно-восстановительные отношения в основных магмах: случай гомогенного равновесия. Earth Planet Sci Lett 78:200–210

Статья Google Scholar

Кэрролл М.Р., Резерфорд М.Дж. (1987) Стабильность магматического ангидрита: экспериментальные результаты и последствия для поведения серы в трахиандезите Эль-Чичон 1982 г. и других эволюционировавших магмах. J Бензин 28:781–801

Google Scholar

Christie DM, Carmichael ISE, Langmuir CH (1986) Степени окисления базальтовых стекол срединно-океанических хребтов. Earth Planet Sci Lett 79:397–411

Статья Google Scholar

Conrad WK, Kay RW (1984) Ультраосновные и основные включения с острова Адак: история кристаллизации и влияние на природу первичных магм и эволюцию земной коры в Алеутской дуге. J Бензин 25:88–125

Google Scholar

Дэвис А. С., Клаг Д.А. (1987) Геохимия, минералогия и петрогенез базальта хребта Горда. J Geophys Res 92:10467–10483

С., Клаг Д.А. (1987) Геохимия, минералогия и петрогенез базальта хребта Горда. J Geophys Res 92:10467–10483

Google Scholar

Доусон Дж. Б., Смит Дж. В. (1988) Метасоматизированные и прожилковые ксенолиты верхней мантии из Пелло Хилл, Танзания: свидетельство аномально легкой мантии под танзанийским сектором Восточно-Африканской рифтовой долины. Contrib Mineral Petrol 100:510–527

Артикул Google Scholar

Делла Джуста А., Принсивалле Ф., Карбонин С. (1986) Кристаллохимия природных шпинелей, содержащих хром, с 0,15≤Cr≤1,07. Нойес Ярб Минерал Абх 155:319–330

Google Scholar

ДеБари С., Кей С.М., Кей Р.В. (1987) Ультраосновные ксенолиты вулкана Адагдак, Адак, Алеутский остров, Аляска: деформированные магматические кумуляты из МОНО островной дуги. Дж Геол 95: 329–341

Google Scholar

Dick HJB (1989) Абиссальные перидотиты, очень медленно спрединговые хребты и магматизм океанических хребтов. В: Сондерс А.Д., Норри М.Дж. (ред.) Магматизм в океанических бассейнах. Geol Soc Spec Publ 42, Blackwell, Oxford, стр. 71–105

В: Сондерс А.Д., Норри М.Дж. (ред.) Магматизм в океанических бассейнах. Geol Soc Spec Publ 42, Blackwell, Oxford, стр. 71–105

Google Scholar

Dick HJB, Bryan WB (1978) Изменение минералогии вкрапленников базальта и состава породы в скважине DSDP 396B. Начальный представитель DSDP 46:215–224

Google Scholar

Dick HJB, Bullen T (1984) Хромовая шпинель как петрогенетический индикатор в абиссальных и альпийских периодотитах и пространственно связанных лавах. Contrib Mineral Petrol 86:54–76

Артикул Google Scholar

Дунган М.А., Лонг П.Е., Родс Дж.М. (1979) Петрография, химия минералов и одноатмосферные фазовые отношения базальтов участка 395. Init Rep DSDP 45:461–472

Google Scholar

Дьяр М.Д., Макгуайр А.В., Зиглер Р.Д. (1989) Окислительно-восстановительные равновесия и кристаллохимия сосуществующих минералов из ксенолитов шпинели лерцолитовой мантии. Минерал 74:969–980

Минерал 74:969–980

Google Scholar

Эгглер Д.Х. (1983) Состояние окисления верхней мантии: свидетельство ассоциаций оливина, ортопироксена и ильменита. Geophys Res Lett 10: 365–368

Google Scholar

Evans BW, Frost BR (1975) Хромовая шпинель в прогрессивном метаморфизме — предварительный анализ. Геохим Космохим Acta 39:959–972

Статья Google Scholar

Fabriès J (1979) Шпинельно-оливиновая геотермометрия в перидотитах из ультраосновных комплексов. Contrib Mineral Petrol 69:329–336

Артикул Google Scholar

Falloon TJ, Green DH (1987) Безводное частичное плавление пиролита MORB и других композиций периодотита при 10 kb: значение для происхождения примитивных стекол MORB. Минеральный бензин 37:181–219

Артикул Google Scholar

Fisk MR, Bence AE (1980) Экспериментальная кристаллизация хромовой шпинели в базальте FAMOUS 527-1-1. Earth Planet Sci Lett 48:111–123

Earth Planet Sci Lett 48:111–123

Статья Google Scholar

Фрэнсис Д. (1987) Взаимодействие мантии и расплава, зарегистрированное в ксенолитах шпинелевого лерцолита из вулканического комплекса озера Аллигатор, Юкон, Канада. J Бензин 28:569–597

Google Scholar

Fujii T, Scarfe CM (1982) Петрология ультраосновных конкреций из реки Уэст-Кеттл, недалеко от Келоуна, южная часть Британской Колумбии. Contrib Mineral Petrol 80:297–306

Артикул Google Scholar

Furnes H, Pedersen RB, Maaløe S (1986) Петрология и геохимия шпинелевых перидотитовых конкреций и вмещающих базальтов, Вестшпицберген. Нор Геол Тиддскр 66: 53–68

Google Scholar

Furuta T, Tokuyama H (1983) Хромовые шпинели в базальтах Коста-Рики, проект глубоководного бурения, участок 505 – предварительная интерпретация результатов электронного микрозондового анализа. Отчеты инициализации DSDP 69:805–811

Отчеты инициализации DSDP 69:805–811

Google Scholar

Ghiorso MS, Carmichael ISE (1988) Моделирование магматических систем: петрологические приложения. В: Кармайкл, И.С.Э., Югстер Х.П. (ред.) Термодинамическое моделирование геологических материалов: минералы, жидкости и расплавы. Обзоры по минералогии, т. 17. Mineral Soc Am, стр. 467–49.9

Грин Д.Х., Рингвуд А.Е. (1967) Генезис базальтовых магм. Contrib Mineral Petrol 15:103–190

Артикул Google Scholar

Green DH, Wallace ME (1988) Метасоматоз мантии эфемерными карбонатитовыми расплавами. Природа 336:459–462

Статья Google Scholar

Грин Д.Х., Хибберсон В.О., Жак А.Л. (1979) Петрогенез базальтов срединно-океанических хребтов. В: МакЭлхинни М.В. (редактор) Земля: ее происхождение, структура и эволюция. Acad Press, Лондон, стр. 265–29.9

265–29.9

Google Scholar

Грин Д.Х., Фалун Т.Дж., Тейлор В.Р. (1987) Роли мантийных магм перидотитов с переменным источником и переменных составов флюидов C-H-O. В: Майсен Б.О. (ред.) Магматические процессы. Физико-химические принципы. Geochem Soc, Лондон, стр. 139–154

Google Scholar

Grove TL (1981) Использование сплавов FePt для устранения проблемы потерь железа в экспериментах по смешиванию газов при давлении 1 атмосфера: теоретические и практические соображения. Контриб Минерал Бензин 78:298–304

Google Scholar

Gutmann JT (1986) Происхождение четырех- и пятифазных ультраосновных ксенолитов из Соноры, Мексика. Ам Минерал 71:1076–1084

Google Scholar

Haggerty SE (1979) Шпинели в режимах высокого давления. В: Boyd FR, Meyer HOA (ред. ) Образец мантии: включения в кимберлитах и других вулканитах. 2-й интерн. Kimberlite Conf Santa Fe, стр. 183–19.6

) Образец мантии: включения в кимберлитах и других вулканитах. 2-й интерн. Kimberlite Conf Santa Fe, стр. 183–19.6

Haggerty SE (1986) Генезис алмазов в модели с множественными ограничениями. Природа 320:34–39

Статья Google Scholar

Hill RET, Roeder PL (1974) Кристаллизация шпинели из базальтовой жидкости в зависимости от летучести кислорода. Дж. Геол 82: 709–729

Google Scholar

Huebner JS (1971) Методы буферизации гидростатических систем при повышенном давлении. В: Ulmer GC (ed) Методы исследования высокого давления и высоких температур. Springer, Берлин, Гейдельберг, Нью-Йорк, стр. 123–177 9.0011

Google Scholar

Ирвин Т.Н. (1967) Хромовая шпинель как петрогенетический индикатор. Часть 2. Петрологические приложения. Can J Earth Sci 4: 71–103

Google Scholar

Ирвин, Т. Н. (1973) Вулканиты Бриджит Коув, Район Джуно, Аляска: Возможная родоначальная магма ультраосновных комплексов аляскинского типа. Институт Карнеги, Вашингтон, годb 72:478–491

Н. (1973) Вулканиты Бриджит Коув, Район Джуно, Аляска: Возможная родоначальная магма ультраосновных комплексов аляскинского типа. Институт Карнеги, Вашингтон, годb 72:478–491

Google Scholar

Жак А.Л., Грин Д.Х. (1980) Безводное плавление перидотита при давлении 0–15 кбар и генезис толеитовых базальтов. Contrib Mineral Petrol 73:287–310

Артикул Google Scholar

Яросевич Э., Нелен Дж. А., Норберг Дж. А. (1980) Эталонные образцы для электронного микрозондового анализа. Информационный бюллетень Geostand 4: 43–47

Google Scholar

Джонсон Р.В., Жак А.Л., Хики Р.Л., Макки СО, Чаппелл Б.В. (1985) Остров Манам, Папуа-Новая Гвинея: петрология и геохимия базальтового островодужного вулкана с низким содержанием TiO 2 . J Бензин 26:283–323

Google Scholar

Джонс А. П., Смит Дж.В., Доусон Дж.Б. (1983) Стекла в ксенолитах мантии из Олмани, Танзания. Дж Геол 91: 167–178

П., Смит Дж.В., Доусон Дж.Б. (1983) Стекла в ксенолитах мантии из Олмани, Танзания. Дж Геол 91: 167–178

Google Scholar

Кессон С.Е., Рингвуд А.Е. (1989) Взаимодействие плиты с мантией 2. Формирование алмазов. Чем Геол 78:97–118

Google Scholar

Кох-Мюллер М., Семич Л., Лангер К. (1989) Экспериментальное исследование равновесия ортопироксен=оливин+кварц (Аннотация). Terra Abstracts 1:140

Google Scholar

Kurat G, Palme H, Spettel B, Baddenhausen H, Hofmeister H, Palme C, Wänke H (1980) Геохимия ультраосновных ксенолитов из Капфенштайна, Австрия: свидетельство различных процессов в верхней мантии. Геохим Космохим Акта 44:45–60

Артикул Google Scholar

Kyser TK, O’Neil JR, Carmichael ISE (1981) Кислородная изотопная термометрия основных лав и мантийных конкреций. Contrib Mineral Petrol 77:11–23

Contrib Mineral Petrol 77:11–23

Статья Google Scholar

le Roex AP (1987) Источники базальтов срединно-океанических хребтов: свидетельство процессов обогащения. В: Menzies MA, Hawkesworth CJ (eds) Метасоматоз мантии. Acad Press, Лондон, стр. 389.–421

Google Scholar

Линдсли Д.Х. (1976) Кристаллохимия и структура оксидных минералов на примере оксидов Fe-Ti. В: Rumble III D (ed) Oxide Minerals. Reviews in Mineralogy, vol 3. Miner Soc Am, pp L1–L60

Lucas H, Muggeridge MT, McConchie DM (1988) Железо в кимберлитовых ильменитах и хромовых шпинелях: обзор аналитических методов. В: Росс Дж. (ред.) Кимберлиты и родственные породы: 4-я Международная конференция по кимберлитам в Перте, стр. 311–320

Mattioli GS, Wood BJ (1988) Активность магнетита в MgAl 2 O 4 −Fe 3 O 4 шпинели с применением к термобарометрическим оценкам фугитивности кислорода в верхней мантии. Contrib Mineral Petrol 98:148–162

Contrib Mineral Petrol 98:148–162

Статья Google Scholar

Маттиоли Г.С., Бейкер М.Б., Руттер М.Дж., Столпер Э.М. (1989) Фугитивность кислорода в верхней мантии и ее связь с метасоматозом. Джей Геол 97:521–536

Google Scholar

McGuire AV, Dyar MD, Ward KA (1989) Забытые соотношения Fe 3+ /Fe 2+ : исследование содержания Fe 3+ в мегакристаллах щелочных базальтов. Геология 17:687–690

Статья Google Scholar

Murck BW, Campbell IH (1986) Влияние температуры, летучести кислорода и состава расплава на поведение хрома в основных и ультраосновных расплавах. Геохим Космохим Acta 50: 1871–1887

Артикул Google Scholar

Natland JH (1989) Частичное плавление литологически неоднородной мантии: выводы из истории кристаллизации магнезиальных абиссальных толеитов из разломной зоны Сикейрос. В: Сондерс А.Д., Норри М.Дж. (ред.) Магматизм в океанских бассейнах. Geol Soc Spec Publ 42, Blackwell, Oxford, стр. 41–70

В: Сондерс А.Д., Норри М.Дж. (ред.) Магматизм в океанских бассейнах. Geol Soc Spec Publ 42, Blackwell, Oxford, стр. 41–70

Google Scholar

Натланд Дж. Х., Адамсон А. С., Лаверн С., Мелсон В. Г., О’Хирн Т. (1983) Магматический очаг почти стационарного состава в рифте Коста-Рика: данные по базальтовому стеклу и минералам. Начальный представитель DSDP 69:811–858

Google Scholar

Нейман Э.Р., Шиллинг Дж.Г. (1984) Петрология базальтов хребта Монс-Книпович; Норвежско-Гренландское море. Contrib Mineral Petrol 85:209–223

Артикул Google Scholar

Nixon GT, Cabri LJ, Laflamme JHG (1989) Происхождение платиновых самородков в россыпных месторождениях Туламин (аннотация). Bull Geol Soc Finl 61 (5th Intern Platinum Conf): 45

Nye CJ, Reid MR (1986) Геохимия первичных и наименее фракционированных лав из вулкана Окмок, центральные Алеутские острова: значение для дугового магмагенеза. J Geophys Res 91:10271–10287

J Geophys Res 91:10271–10287

Google Scholar

Най С.Дж., Тернер Д.Л. (1990) Петрология, геохимия и возраст вулканического комплекса Шпор, восточная Алеутская дуга. Бычий вулкан 52: 205–226

Артикул Google Scholar

O’Neill HStC (1987a) Равновесия кварц-фаялит-железо и кварц-фаялит-магнетит и свободные энергии образования фаялита (Fe 2 SiO 4 ) и магнетита (Fe 3 O 4 ). Ам Минерал 72: 67–75

Google Scholar

O’Neill HStC (1987b) Свободные энергии образования NiO, CoO, Ni 2 SiO 4 . Ам Минерал 72:280–291

Google Scholar

O’Neill HStC, Navrotsky A (1984) Распределение катионов и термодинамические свойства бинарных твердых растворов шпинели. Ам Минерал 69: 733–753

Google Scholar

O’Neill HStC, Wall VJ (1987) Кислородный геобарометр оливин-ортопироксен-шпинели, кривая осаждения никеля и летучесть кислорода в верхней мантии Земли. Дж Бензин 28:1169–1191

Дж Бензин 28:1169–1191

Google Scholar

Пресс С., Витт Г., Сек Х.А., Эонов Д., Коваленко В.Л. (1986) Ксенолиты перидотитов шпинели из Тариатской депрессии, Монголия. I: Химия основных элементов и минералогия ксенолитовой свиты примитивной мантии. Геохим Космохим Акта 50:2587–2599

Google Scholar

Ramsay WRH, Crawford AJ, Foden JD (1984) Полевые условия, минералогия, химия и генезис дуговых пикритов, Новая Джорджия, Соломоновы острова. Contrib Mineral Petrol 88:386–402

Артикул Google Scholar

Рейд А.М., Дональдсон С.Х., Браун Р.В., Ридли В.И., Доусон Дж.Б. (1975) Минеральная химия перидотитовых ксенолитов из вулкана Лашайн, Танзания. Phys Chem Earth 9:525–543

Google Scholar

Родер П.Л., Кэмпбелл И.Х., Джеймисон Х. (1979) Повторная оценка оливин-шпинелевого геотермометра. Contrib Mineral Petrol 68:325–334

Contrib Mineral Petrol 68:325–334

Google Scholar

Sachtleben T, Seck HA (1980) Химический контроль растворимости Al в ортопироксене и его последствия для пироксеновой геотермометрии. Contrib Mineral Petrol 78:157–165

Google Scholar

Сак Р.О., Гиорсо М.С. (1989) Важность рассмотрения свойств смешения при создании внутренне согласованной термодинамической базы данных: термохимия минералов в системе Mg 2 SiO 4 −Fe 2 SiO 4 −SiO 2 . Contrib Mineral Petrol 102:41–68

Артикул Google Scholar

Schwab RG, Küstner D (1981) Die Gleichgewichtsfugazitäten technologisch und petrologisch wichtiger Sauerstoffpuffer. Neues Jahrb Mineral Abh 140:111–142

Google Scholar

Sigurdsson H (1977) Шпинели в базальтах и перидотитах Leg 37: фазовая химия и зональность. Начальный представитель DSDP 37: 883–891

Начальный представитель DSDP 37: 883–891

Google Scholar

Сигурдссон Х., Шиллинг Дж.Г. (1976) Шпинели в базальтах Срединно-Атлантического хребта: химический состав и встречаемость. Earth Planet Sci Lett 29:7–20

Статья Google Scholar

Tatsumi Y, Ishizaka K (1982) Магнезиальные андезиты и базальты с острова Шодо-сима, юго-запад Японии, и их влияние на генезис известково-щелочных андезитов. Литос 15: 161–172

Артикул Google Scholar

Taylor WR, Foley SF (1989) Усовершенствованные методы кислородной буферизации для экспериментов с насыщением флюидом C-O-H при высоком давлении. J Geophys Res 94: 4146–4158

Google Scholar

Taylor WR, Green DH (1987) Измерение восстановленного солидуса перидотит-C-O-H и последствия окислительно-восстановительного плавления мантии. Природа 332:349–352

Природа 332:349–352

Google Scholar

Thy P (1983) Минералы шпинели в переходных и щелочных базальтовых стеклах из Исландии. Contrib Mineral Petrol 83:141–149

Статья Google Scholar

Wallace ME, Green DH (1988) Экспериментальное определение состава первичной карбонатитовой магмы. Природа 335:343–346

Статья Google Scholar

Winterburn PA, Harte B, Gurney JJ (1990) Ксенолиты перидотитов из кимберлитовой трубки Ягерсфонтейн: I. Первичная и первично-метасоматическая минералогия. Геохим Космохим Acta 54:329–341

Статья Google Scholar

Wood BJ, Virgo D (1989) Степень окисления верхней мантии: содержание трехвалентного железа в лерцолитовых шпинелях по данным 57 Fe Мессбауэровской спектроскопии и результирующая летучесть кислорода.

333 ТК РФ). Для медработников допустимо работать до 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 36-часовой предел установлен для женщин, работающих в селах и регионах Крайнего Севера (ст. 263.1, 320 ТК РФ).

333 ТК РФ). Для медработников допустимо работать до 39 часов в неделю (ст. 350 ТК РФ). 36-часовой предел установлен для женщин, работающих в селах и регионах Крайнего Севера (ст. 263.1, 320 ТК РФ).

102 ТК РФ)

102 ТК РФ)

№ 424.

№ 424.

95 ТК РФ).

95 ТК РФ). 21/07/2020

21/07/2020