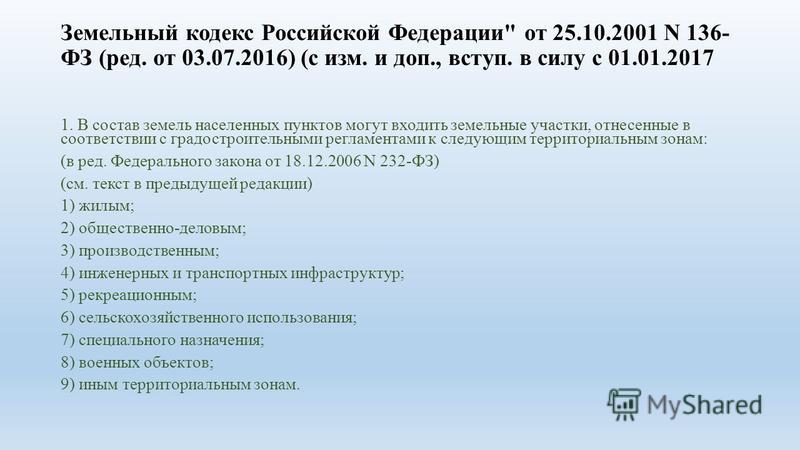

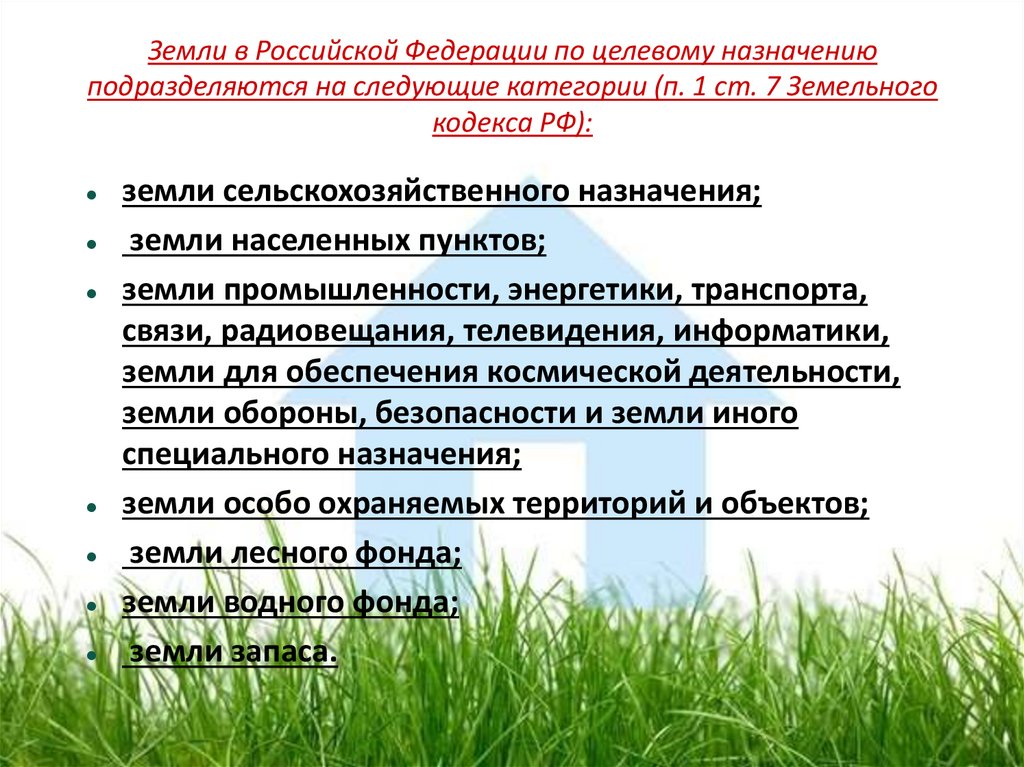

Ст. 7 Земельного кодекса. Состав земель в Российской Федерации

1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.

Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

3. В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, может быть установлен особый правовой режим использования земель указанных категорий.

< Статья 6. Объекты земельных отношений

Статья 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в другую >

1. Российское земельное право основывается на принципе целевого использования земель. В комментируемой статье исчерпывающе определяется перечень из семи целевых категорий. Количество категорий является неизменным с 1991 г., когда указанный перечень был установлен ЗК РСФСР. Положения о составе земель имеют основополагающее значение для всех других актов земельного законодательства при регулировании соответствующих отношений.

Российское земельное право основывается на принципе целевого использования земель. В комментируемой статье исчерпывающе определяется перечень из семи целевых категорий. Количество категорий является неизменным с 1991 г., когда указанный перечень был установлен ЗК РСФСР. Положения о составе земель имеют основополагающее значение для всех других актов земельного законодательства при регулировании соответствующих отношений.

Понятие, состав и основные правила использования земель каждой из указанных в п. 1 ст. 7 категорий установлены в специальных нормах Кодекса, которые сгруппированы в пяти последних его главах.

При этом каждый земельный участок может быть отнесен только к одной определенной категории земель.

Отнесение земель к той или иной категории, перевод их из одной категории в другую осуществляются по правилам ст. 8 Кодекса (см. указанную статью и комментарий к ней).

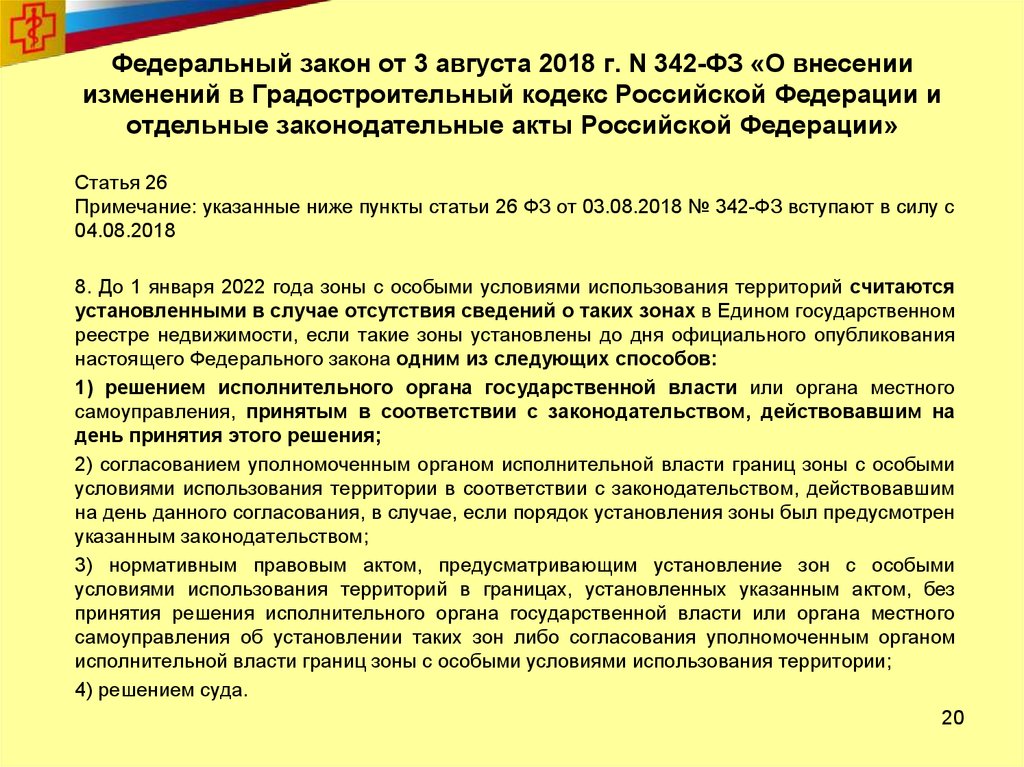

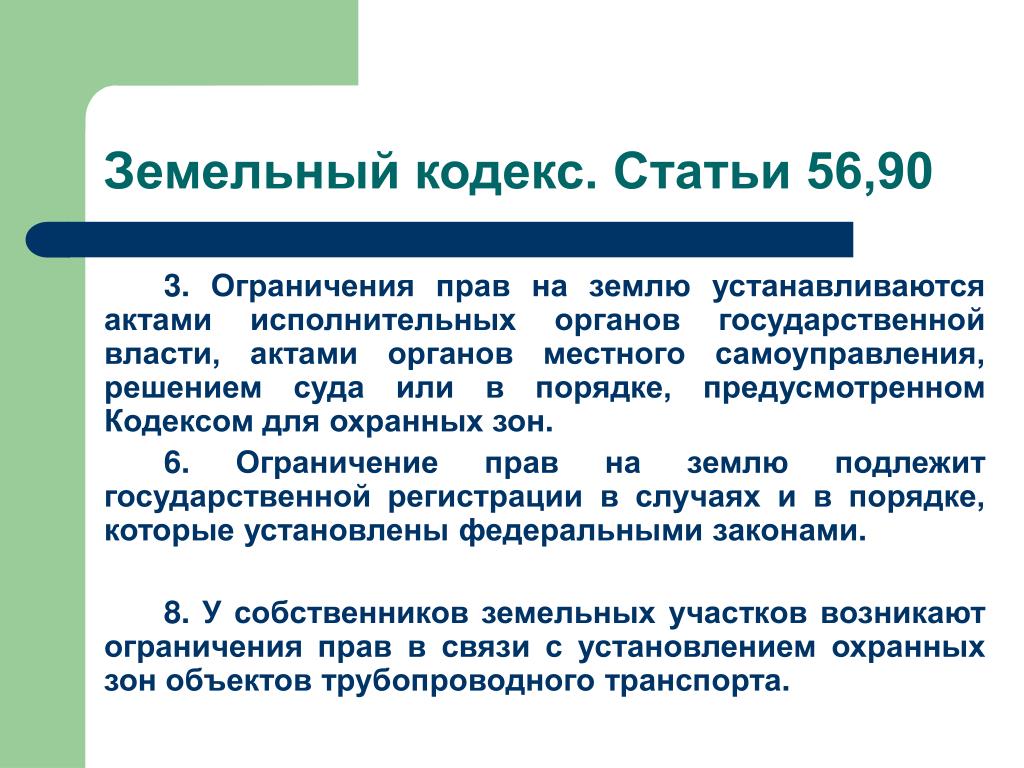

2. Целевое назначение каждой категории земель определено в соответствующих статьях ЗК РФ. Кроме того, особый правовой режим установлен законодательством для зон с особыми условиями использования территорий — охранных, санитарно-защитных зон, зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, зон охраняемых объектов и иных зон.

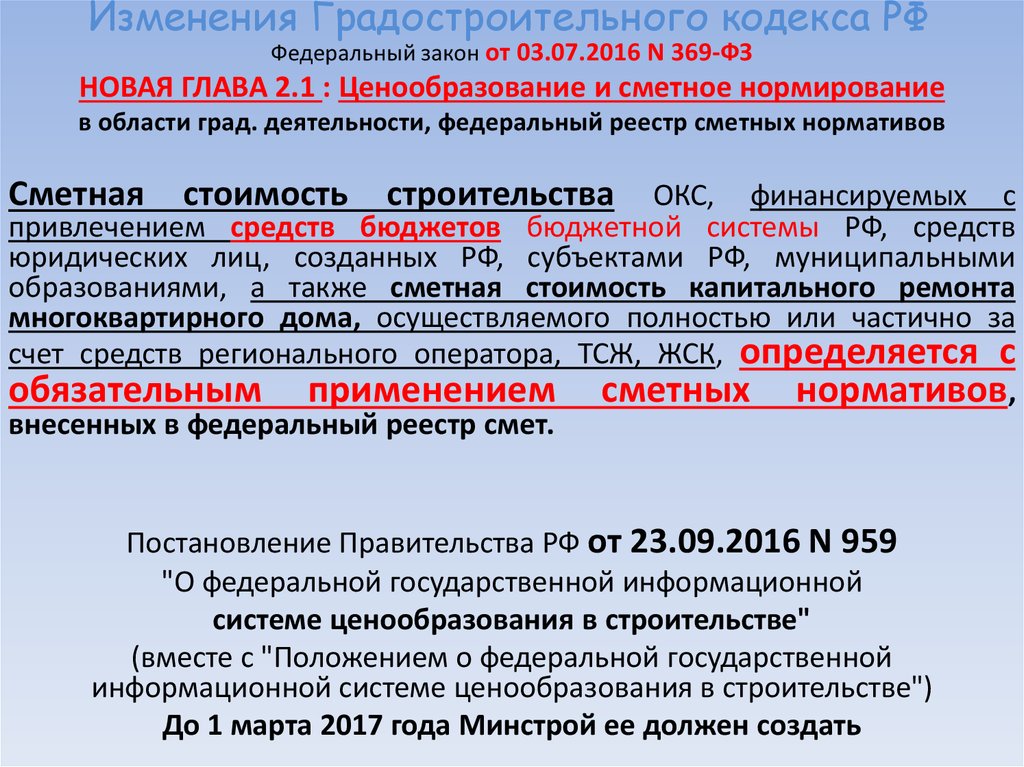

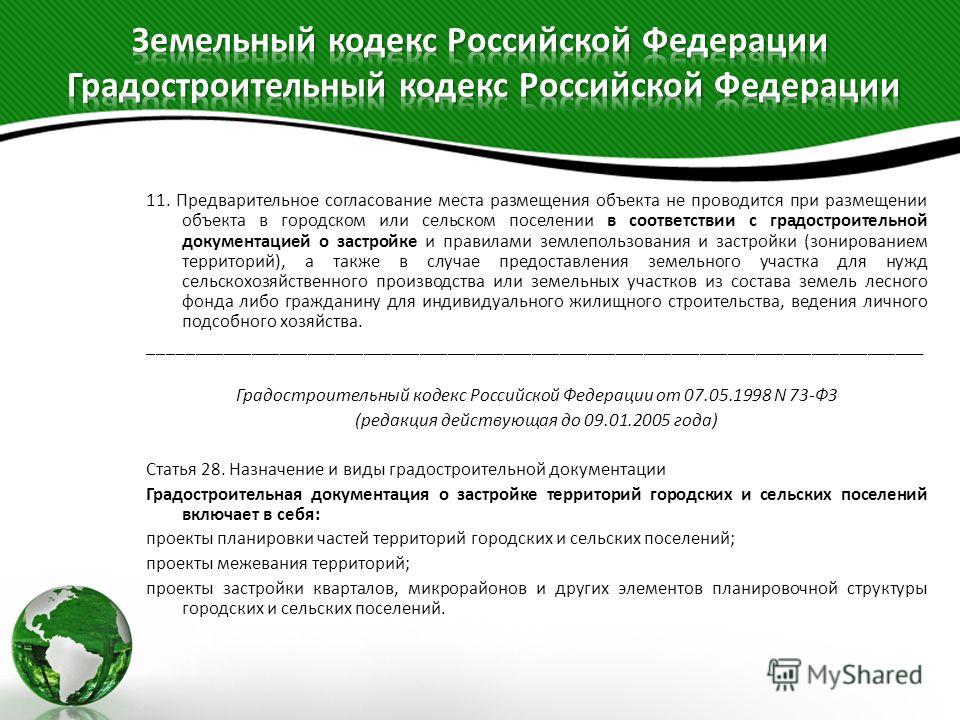

Порядок осуществления зонирования территорий, о котором упоминается в комментируемой статье, регулируется Градостроительным кодексом РФ. В соответствии с ним градостроительное зонирование — это зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов; а территориальные зоны — это зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты.

Согласно ст. 37 Градостроительного кодекса существует несколько видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

На условно разрешенный вид использования земельного участка необходимо предоставление разрешения в порядке, предусмотренном ст. 39 Градостроительного кодекса.

Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

Зонирование территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений подчиняется правилам ст. 12 Федерального закона от 15 апреля 1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

Порядок проведения зонирования территорий регулируют и другие федеральные законы.

3. Среди федеральных законов, к которым отсылает п. 3 ст. 7 Кодекса, прежде всего следует назвать Федеральные законы от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и от 7 мая 2001 г. «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» коренные малочисленные народы Российской Федерации — это народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тыс.

Согласно ст. 1 указанного Федерального закона территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации — это особо охраняемые природные территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Для осуществления коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации исторически сложившихся и обеспечивающих неистощительное природопользование способов использования объектов животного и растительного мира, других природных ресурсов законом выделяются территории традиционного природопользования таких народов, входящие в состав земель особо охраняемых природных территорий. Кроме того, законодательством могут быть установлены особенности правового режима и иных категорий земель в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и этнических общностей.

Кроме того, законодательством могут быть установлены особенности правового режима и иных категорий земель в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и этнических общностей.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельные участки из таких земель, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут передаваться общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, при этом выкуп арендуемого земельного участка в собственность не допускается. Пунктом 6 этой же статьи установлено, что земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, занятые оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными пастбищами и находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам только на праве аренды на срок не менее чем пять лет.

Прокурор разъясняет — Прокуратура Пермского края

- 8 апреля 2022, 15:30

В каких случаях земельные участки могут быть предоставлены гражданину на безвозмездной основе?

Текст

Поделиться

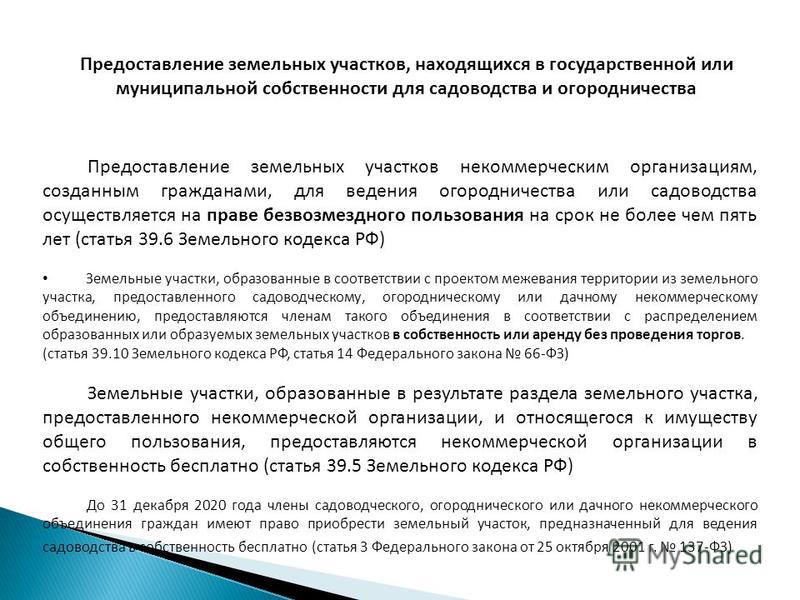

Земельный кодекс Российской Федерации (далее — ЗК РФ) одним из основных принципов земельного законодательства провозглашает платность использования земли, согласно которому любое ее использование осуществляется за плату (пп. 7 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

Вместе с тем в некоторых случаях земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен в собственность бесплатно (если гражданин уже владел им до 30.10.2001, в целях развития отдельных территорий РФ, а также отдельным категориям граждан).

Так, к первой группе случаев бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, относится предоставление земельных участков в связи с нахождением их во владении (пользовании) до 30.

К примеру, согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 137-ФЗ) если на участке, находящемся в фактическом пользовании гражданина РФ, расположен жилой дом, право собственности на который возникло у данного гражданина (либо у лица, передавшего ему дом по наследству) до 30.10.2001, гражданин вправе приобрести указанный участок в собственность бесплатно.

В силу п. 9.1 ст. 3 Закона № 137-ФЗ если земельный участок предоставлен гражданину до введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок. Аналогичное право принадлежит гражданам, к которым

перешло в порядке наследования или по иным основаниям право собственности на здания (строения, сооружения), расположенные на указанных участках.

В соответствии с п. 27 ст. 3 Закона № 137-ФЗ если участок, предоставленный гражданину до 30.10.2001 на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, изымается для государственных или муниципальных нужд, гражданину может быть предоставлен без проведения торгов бесплатно в собственность другой участок взамен изымаемого.

К другой группе относится предоставление земельных участков в целях социально-экономического развития отдельных территорий РФ.

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ земельный участок площадью не более 1 га в Арктической зоне РФ и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ может быть бесплатно передан в собственность гражданина РФ по истечении 5 лет со дня предоставления его в безвозмездное пользование, а в случае если на участке расположен объект индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), принадлежащий гражданину на праве собственности и соответствующий установленным требованиям, либо если гражданину предоставлен кредит на строительство такого объекта с условием передачи участка после регистрации

права собственности на него в залог кредитной организации, — до истечения указанного срока (пп.

9 ст. 39.5 ЗК РФ).

9 ст. 39.5 ЗК РФ).Также на бесплатное предоставление в собственность земельных участков вправе рассчитывать отдельные категории граждан, например, многодетные семьи, имеющие 3 и более детей. Земельные участки указанным лицам предоставляются в случаях и в порядке, установленных органами государственной власти субъектов РФ.

Так, земельные участки на территории Пермского края, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно, без торгов и предварительного согласования места размещения объекта, для ИЖС, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ), осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства при соблюдении определенных условий.

Например, члены многодетной семьи не должны иметь на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, расположенного на территории Пермского края, либо могут обладать на указанных видах права на территории края участками, размер которых меньше предельного (минимального) размера, установленного градостроительными регламентами соответствующего муниципального образования Пермского края; члены многодетной семьи

состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства по основаниям, установленным ст.

51 ЖК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС или ведения ЛПХ в границах населенных пунктов (пп. 6 ст. 39.5 ЗК РФ; ст. 1 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»).

51 ЖК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС или ведения ЛПХ в границах населенных пунктов (пп. 6 ст. 39.5 ЗК РФ; ст. 1 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»).Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя РФ или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, а также Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для ИЖС, ведения ЛПХ, садоводства, огородничества в соответствии с предельными (максимальными и

минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством (п. 4 ст. 5 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; ч.

4 ст. 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).

4 ст. 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).Кроме того, в силу п. 2 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ до 01.09.2026 гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 30.12.2004 (до дня введения в действие ГрК РФ), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в следующих случаях:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов

гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Также в соответствии с п. п. 14, 20 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ гражданин имеет право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, находящегося в его фактическом пользовании и на котором расположен гараж, возведенный до 30.12.2004:

— не являющийся объектом капитального строительства, если такой земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение;

— являющийся объектом капитального строительства, находящийся в собственности данного гражданина.

(подготовлено старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Толстой Е. Ю.)

Ю.)

Земельный кодекс Российской Федерации (далее — ЗК РФ) одним из основных принципов земельного законодательства провозглашает платность использования земли, согласно которому любое ее использование осуществляется за плату (пп. 7 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

Вместе с тем в некоторых случаях земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен в собственность бесплатно (если гражданин уже владел им до 30.10.2001, в целях развития отдельных территорий РФ, а также отдельным категориям граждан).

Так, к первой группе случаев бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, относится предоставление земельных участков в связи с нахождением их во владении (пользовании) до 30.10.2001 (вступление в силу ЗК РФ).

К примеру, согласно п. 4 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137- ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 137-ФЗ) если на участке, находящемся в фактическом пользовании гражданина РФ, расположен жилой дом, право собственности на который возникло у данного гражданина (либо у лица, передавшего ему дом по наследству) до 30. 10.2001, гражданин вправе приобрести указанный участок в собственность бесплатно.

10.2001, гражданин вправе приобрести указанный участок в собственность бесплатно.

В силу п. 9.1 ст. 3 Закона № 137-ФЗ если земельный участок предоставлен гражданину до введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, гражданин вправе зарегистрировать право собственности на такой земельный участок. Аналогичное право принадлежит гражданам, к которым

перешло в порядке наследования или по иным основаниям право собственности на здания (строения, сооружения), расположенные на указанных участках.

В соответствии с п. 27 ст. 3 Закона № 137-ФЗ если участок, предоставленный гражданину до 30.10.2001 на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, изымается для государственных или муниципальных нужд, гражданину может быть предоставлен без проведения торгов бесплатно в собственность другой участок взамен изымаемого.

К другой группе относится предоставление земельных участков в целях социально-экономического развития отдельных территорий РФ.

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ земельный участок площадью не более 1 га в Арктической зоне РФ и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ может быть бесплатно передан в собственность гражданина РФ по истечении 5 лет со дня предоставления его в безвозмездное пользование, а в случае если на участке расположен объект индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС), принадлежащий гражданину на праве собственности и соответствующий установленным требованиям, либо если гражданину предоставлен кредит на строительство такого объекта с условием передачи участка после регистрации

права собственности на него в залог кредитной организации, — до истечения указанного срока (пп. 9 ст. 39.5 ЗК РФ).

Также на бесплатное предоставление в собственность земельных участков вправе рассчитывать отдельные категории граждан, например, многодетные семьи, имеющие 3 и более детей. Земельные участки указанным лицам предоставляются в случаях и в порядке, установленных органами государственной власти субъектов РФ.

Земельные участки указанным лицам предоставляются в случаях и в порядке, установленных органами государственной власти субъектов РФ.

Так, земельные участки на территории Пермского края, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, предоставляются многодетным семьям в собственность бесплатно, без торгов и предварительного согласования места размещения объекта, для ИЖС, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ), осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства при соблюдении определенных условий.

Например, члены многодетной семьи не должны иметь на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования земельного участка, расположенного на территории Пермского края, либо могут обладать на указанных видах права на территории края участками, размер которых меньше предельного (минимального) размера, установленного градостроительными регламентами соответствующего муниципального образования Пермского края; члены многодетной семьи

состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту жительства по основаниям, установленным ст. 51 ЖК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС или ведения ЛПХ в границах населенных пунктов (пп. 6 ст. 39.5 ЗК РФ; ст. 1 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»).

51 ЖК РФ, при подаче заявления о предоставлении земельного участка для ИЖС или ведения ЛПХ в границах населенных пунктов (пп. 6 ст. 39.5 ЗК РФ; ст. 1 Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»).

Граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя РФ или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, а также Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы имеют право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для ИЖС, ведения ЛПХ, садоводства, огородничества в соответствии с предельными (максимальными и

минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством (п. 4 ст. 5 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»; ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).

4 ст. 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»).

Кроме того, в силу п. 2 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ до 01.09.2026 гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до 30.12.2004 (до дня введения в действие ГрК РФ), имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в следующих случаях:

1) земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;

2) земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у таких кооператива либо организации по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов

гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Также в соответствии с п. п. 14, 20 ст. 3.7 Закона № 137-ФЗ гражданин имеет право на бесплатное приобретение в собственность земельного участка, находящегося в его фактическом пользовании и на котором расположен гараж, возведенный до 30.12.2004:

— не являющийся объектом капитального строительства, если такой земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение;

— являющийся объектом капитального строительства, находящийся в собственности данного гражданина.

(подготовлено старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пермского края Толстой Е. Ю.)

Ю.)

Конституция Российской Федерации РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ Глава 1.

Конституция Российской Федерации РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ Глава 1.КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1.

Российская Федерация — Россия является демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления. Наименования «Российская Федерация» и «Россия» равнозначны.Статья 2.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Обязанностью государства является признание, уважение и защита прав и свобод человека и гражданина.Статья 3.

- Многонациональный народ Российской Федерации является носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации.

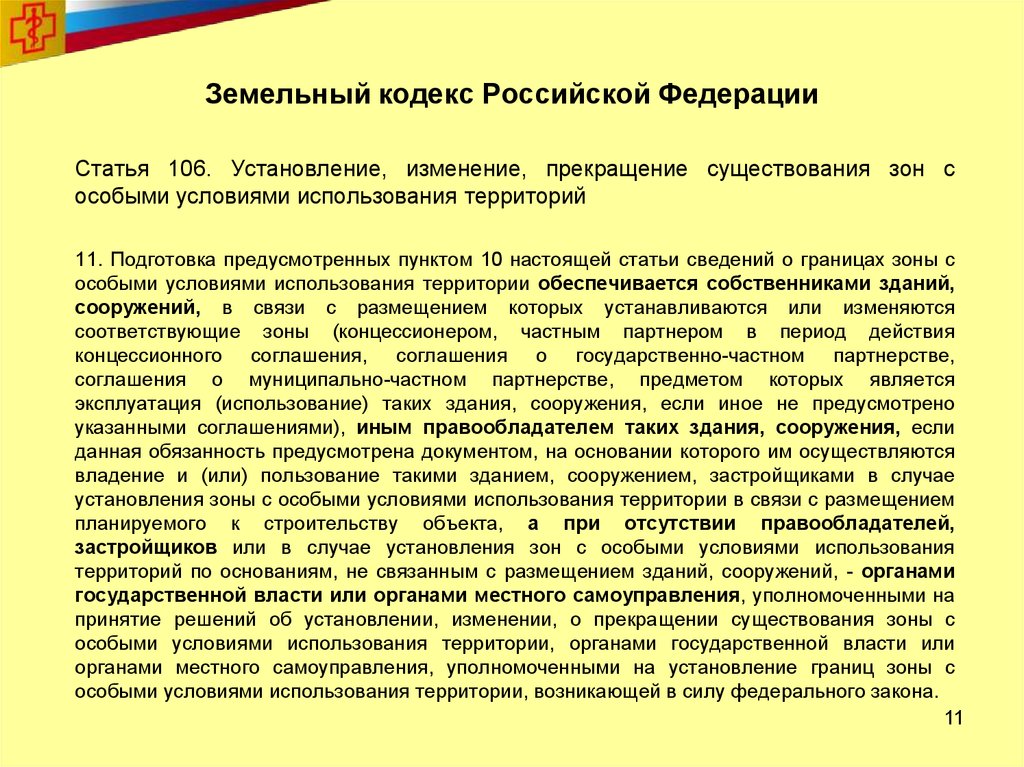

- Народ Российской Федерации осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления.

- Референдум и свободные выборы являются высшим непосредственным проявлением власти народа.

- Никто не может присваивать себе власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются в соответствии с федеральным законом.

Статья 4.

- Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию.

- Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

- Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.

Статья 5.

- Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов, являющихся равноправными субъектами Российской Федерации.

- Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав и законодательство.

- Федеративное устройство Российской Федерации основывается на ее государственной целостности, единой системе государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправие и самоопределение народов в Российской Федерации.

- Все субъекты Российской Федерации равноправны между собой в отношениях с федеральными органами государственной власти.

Статья 6.

- Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом и является единым и равным независимо от оснований, по которым оно было приобретено.

- Каждый гражданин Российской Федерации имеет на ее территории все права и свободы и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

- Гражданин Российской Федерации не может быть лишен гражданства или права изменить его.

Статья 7.

- Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

- Российская Федерация обеспечивает охрану труда и здоровья населения, устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда, осуществляет государственную поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, а также инвалидов и граждан пожилого возраста, развивает систему социального обслуживания и устанавливать государственные пенсии, пособия и другие гарантии социального обеспечения.

Статья 8.

- В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых ресурсов, поддержка конкуренции и свобода любой экономической деятельности.

- В Российской Федерации признаются и пользуются равной защитой частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

Статья 9.

- Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях.

- Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Статья 10.

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти независимы.Статья 11.

- Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума),

Правительство Российской Федерации и суды Российской Федерации.

- Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.

- Предметы ведения и полномочия органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации разграничиваются в соответствии с настоящей Конституцией, Федеральным и иными договорами о разграничении предметов ведения и силы.

Статья 12.

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление действует самостоятельно в пределах своих полномочий. Органы местного самоуправления не могут входить в состав органов государственной власти.Статья 13.

- В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

- Никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной идеологии.

- В Российской Федерации признаются политическое плюрализм и многопартийность.

- Общественные объединения равны перед законом.

- Создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации и подрыв безопасности государства, формирование вооруженных формирований, запрещается возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 14.

- Российская Федерация является светским государством. Никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или обязательной религии.

- Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Статья 15.

- Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу и прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые Российской Федерацией, не могут противоречить Конституции Российской Федерации.

- Органы государственной власти и местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать законы и Конституцию Российской Федерации.

- Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Ни один нормативный правовой акт, затрагивающий права, свободы или обязанности человека и гражданина, не может применяться, если он не опубликован официально для всеобщего сведения.

- Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законом, применяются правила международного договора.

Статья 16.

- Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, предусмотренном настоящей Конституцией.

- Никакие иные положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.

Правовая база ∙ Обращение граждан

Неофициальный перевод

из федерального закона № 59-FZ 5 мая 2006 г. , о процедурах изучения апелляций и адресов граждан Российской федерации

, о процедурах изучения апелляций и адресов граждан Российской федерации

. Совет Федерации 26 апреля 2006 г.

Статья 1. Сфера действия

1. Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие при осуществлении гражданами Российской Федерации (далее — граждане) своих прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. для обращения в государственные органы и органы местного самоуправления или к должностным лицам, а также устанавливает порядок рассмотрения таких обращений или обращений государственными органами или органами местного самоуправления или должностными лицами.

2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений, обращений граждан распространяется на все обращения, обращения граждан, кроме тех, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами или иными федеральными законами.

3. Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения обращений, обращений граждан распространяется также на правоотношения, возникающие при рассмотрении обращений, обращений иностранных граждан или лиц без гражданства, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, к которым Российская Федерация является стороной, или по федеральным законам.

Статья 2. Право граждан на обращение

1. Граждане имеют право обращаться лично или направлять индивидуальные и коллективные обращения или обращения в государственные органы и органы местного самоуправления или должностным лицам.

2. Граждане осуществляют право на обращение на свободной и добровольной основе. Осуществление права граждан на обращение не должно нарушать никаких прав и свобод других лиц.

3. Обращения и обращения граждан рассматриваются бесплатно.

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, возникающих при рассмотрении обращений, обращений граждан

1. Правоотношения, возникающие при рассмотрении обращений, обращений граждан, регулируются Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации международные договоры, федеральные конституционные законы, настоящий закон и иные федеральные законы.

2. Законами и иными нормативными правовыми актами, принимаемыми субъектами Российской Федерации, могут быть определены положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе установление гарантий права граждан на обращение в дополнение к гарантиям, содержащимся в настоящем Законе.

Статья 4. Основные термины и определения

В настоящем документе используются следующие основные понятия:

1) обращение (обращение) граждан (далее — обращения, обращения) — письменное предложение, заявление или жалоба, адресованные государственным органам или органам местного самоуправления или должностным лицам либо устное обращение граждан к государственным органам или органам местного самоуправления;

2) предложение — рекомендация граждан по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности органов государственной власти или органов местного самоуправления, развитию отношений в обществе, решению социальных, экономических и иных вопросов, в решении которых участвуют органы государственной власти и общество;

3) обращение — обращение гражданина с просьбой о помощи в осуществлении им своих конституционных прав и свобод либо конституционных прав и свобод других лиц либо информирование о нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов или органов местного самоуправления или должностных лиц либо критика деятельности этих органов или должностных лиц;

4) жалоба — требование гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц;

5) должностное лицо — лицо, постоянно, временно или специально уполномоченное на выполнение отдельных обязанностей по представительству в органах власти, либо на выполнение организационно-распорядительных, распорядительных и хозяйственных обязанностей в государственных органах или органах местного самоуправления.

Статья 5. Права граждан при рассмотрении

При рассмотрении обращений или обращений государственными органами или органами местного самоуправления или должностными лицами граждане имеют право:

1) представлять дополнительные документы или материалы либо обращаться с ходатайством о документы или материалы должны быть предоставлены;

2) знакомиться с документами или материалами, касающимися рассмотрения жалобы или обращения, если это не ущемляет прав, свобод и законных интересов других лиц, а также если указанные документы или материалы не содержать секретную информацию, охраняемую в соответствии с законами о государственной тайне или иной охраняемой федеральными законами тайне;

3) получать письменный ответ по существу вопросов, поднятых в обращении или обращении, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11 настоящего Федерального закона, и быть уведомленным в случае перенаправления письменного обращения или обращения в государственные органы или органы местного самоуправления или должностным лицам, ответственным за рассмотрение поднятых конкретных вопросов;

4) обжаловать решения, действия (бездействие), принятые по жалобе, обращению, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) ходатайствовать о прекращении рассмотрения жалобы или обращения.

Статья 6. Гарантии безопасности граждан в отношении их обращений и обращений

1. Запрещается привлечение к ответственности граждан за обращение в государственные органы или органы местного самоуправления или к должностным лицам с целью критики этих органов или должностных лиц либо с целью восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.

2. При рассмотрении обращений или обращений запрещается разглашать любую информацию, содержащуюся в таких обращениях или обращениях, а также иную персональную информацию о гражданине без предварительного согласия гражданина. Не является разглашением и направление письменных обращений или обращений граждан в отдельные государственные органы или органы местного самоуправления либо должностным лицам, ответственным за вопросы, поднятые в такой переписке.

Статья 7. Требования к письменным обращениям или обращениям

1. Письменное обращение или обращение гражданина должно содержать наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в который оно адресовано, либо фамилию, имя и отчество должностного лица, которому оно направляется, а также собственные фамилия, имя и отчество отправителя (при наличии), а также почтовый адрес, на который должны быть отправлены ответ или уведомление о перенаправлении. В переписке граждане излагают существо своих предложений, заявлений или жалоб, ставят свою подпись и дату.

В переписке граждане излагают существо своих предложений, заявлений или жалоб, ставят свою подпись и дату.

2. При необходимости граждане могут приложить к своему письменному обращению или адресу подтверждающие документы или материалы либо их копии.

3. Обращения или обращения, направленные в государственные органы или органы местного самоуправления или должностным лицам через информационные системы открытого доступа, рассматриваются в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

Статья 8. Направление и регистрация письменных обращений или обращений

1. Граждане направляют свои письменные обращения или обращения непосредственно в государственный орган или орган местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за решение вопросов, поднятых в такой корреспонденции.

2. Письменные обращения или обращения подлежат регистрации в трехдневный срок со дня их поступления в государственный орган или орган местного самоуправления либо должностному лицу.

3. Письменное обращение или обращение по вопросам, не отнесенным к компетенции государственного органа или органа местного самоуправления либо должностному лицу, которым оно направлено, должно быть перенаправлено соответствующему органу или должностному лицу в течение семи дней со дня ее регистрации с уведомлением отправителя, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11.4 настоящего Соглашения.

4. Если вопросы, поднятые в письменном обращении или обращении, относятся к ведению нескольких различных государственных органов или органов местного самоуправления или должностных лиц, копии таких обращений или обращений направляются в течение семи дней со дня их регистрации в соответствующие органы или должностные лица.

5. Государственные органы или органы местного самоуправления или должностные лица, перенаправляющие письменную корреспонденцию другим государственным органам или органам местного самоуправления или должностным лицам, могут в случае необходимости истребовать документы или материалы по результатам рассмотрения письменного обращения или обращения от таких других органов и должностные лица.

6. Запрещается направлять жалобы для рассмотрения в государственные органы или органы местного самоуправления или должностным лицам, решения или действия (бездействие) которых оспариваются или обжалуются.

7. В случаях, когда в соответствии с запретом, изложенным в статье 8.6 выше, жалоба не может быть направлена для рассмотрения в государственный орган или орган местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за решение вопросов, поднятых в такой переписке, такая жалоба подлежит рассмотрению. быть возвращены отправителю вместе с разъяснением его прав на обжалование решения или действия (бездействия) в судебном порядке в установленном порядке.

Статья 9. Обязанность рассмотрения обращений и обращений

1. Обращения или обращения, направленные в государственные органы или органы местного самоуправления или должностным лицам в соответствии с их обязанностями, подлежат обязательному рассмотрению.

2. Государственные органы или органы местного самоуправления или должностные лица, проводящие проверку корреспонденции, могут при необходимости выехать в указанное место для проведения проверки.

Статья 10. Проверка корреспонденции

1. Государственные органы или органы местного самоуправления либо должностные лица:

1) производить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений или обращений, при необходимости привлекая отправителя;

2) запрашивать документы или материалы, необходимые для рассмотрения обращений или обращений, у иных государственных органов или органов местного самоуправления или у должностных лиц, за исключением судов и следственных органов;

3) принимает меры по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан;

4) давать письменные ответы по существу вопросов, поставленных в обращениях или обращениях, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11 настоящего Федерального закона;

5) уведомляет граждан в случае направления их обращений или обращений для рассмотрения в другие государственные органы или органы местного самоуправления или должностным лицам, в ведении которых находятся соответствующие вопросы.

2. Государственные органы или органы местного самоуправления или должностные лица, действующие по запросу государственных органов или органов местного самоуправления или должностных лиц, рассматривающих обращения или обращения, поступившие в установленном порядке, обязаны предоставить в течение 15 дней документы или материалы, необходимые для рассмотрения таких обращения или обращения, за исключением документов или материалов, содержащих сведения, составляющие тайну, охраняемую в соответствии с законами о государственной тайне или иными федеральными законами о тайне, в отношении которых применяются специальные правила доступа.

3. Письменные ответы на обращения или обращения подписываются главой государства или органа местного самоуправления либо соответствующим должностным или уполномоченным лицом.

4. Ответы на обращения или обращения, направленные в государственные органы или органы местного самоуправления или должностным лицам через информационные системы открытого доступа, направляются на почтовый адрес, указанный в такой корреспонденции.

Статья 11. Особые случаи

1. Если отправитель письменного обращения или адреса не сообщает свою фамилию или почтовый адрес для ответов, такая корреспонденция не рассматривается. Если такие обращения или обращения содержат сведения о подготовке или совершении противоправного деяния либо о лицах, готовящих или совершающих такие действия, такие обращения или обращения должны быть направлены в государственный орган, ответственный за данную сферу.

2. Корреспонденция, содержащая жалобы на судебные решения, возвращается отправителю с разъяснением судебного порядка обжалования соответствующего судебного решения.

3. Государственные органы или органы местного самоуправления или должностные лица, получившие письменные обращения или обращения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения либо угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, вправе не реагировать по существу к поднятым вопросам и сообщить отправителю, что такое злоупотребление законом недопустимо.

4. В случае неразборчивости текста письменного обращения или адреса государственные органы или органы местного самоуправления или должностные лица не обязаны знакомиться с ним в соответствии со своими полномочиями, а в случае расшифровки фамилии и почтового адреса отправителя они уведомлены об этом решении.

5. Если в обращении или обращении поднимаются вопросы, по которым гражданину уже неоднократно поступали письменные ответы по существу в ответ на предшествующие обращения или обращения, и не содержится новых доводов или обстоятельств, главы государства или органов местного самоуправления орган, должностные лица или уполномоченные лица вправе принять решение об отсутствии оснований для ответа на последнее обращение или обращение и могут прекратить переписку с гражданином по рассматриваемому вопросу при условии, что последнее обращение или обращение и предыдущая переписка по дело было направлено одному и тому же государственному органу или органу местного самоуправления либо должностному лицу. Отправитель должен быть уведомлен об этом решении.

Отправитель должен быть уведомлен об этом решении.

6. В случае невозможности ответить по существу вопросов, поднятых в обращении или обращении, без раскрытия сведений, отнесенных к разряду конфиденциальных и охраняемых в соответствии с законодательством о государственной тайне или иными федеральными законами о тайне, отправитель уведомляется о невозможности получения ответа по существу вопросов, поднятых в их обращении или обращении в связи с запретом на разглашение секретной информации.

7. Если причины, по которым невозможно дать ответ по существу поднятых вопросов, впоследствии устранены и утрачивают силу, гражданин может повторно направить обращение или обращение в соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления либо должностному лицу.

Статья 12. Сроки рассмотрения

1. Обращения или обращения, направленные в государственные органы или органы местного самоуправления или должностным лицам в соответствии с их полномочиями, рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.

2. В исключительных случаях, а также в случаях, предусмотренных статьей 10.2 настоящего Федерального закона, руководители государственных органов или органов местного самоуправления, должностные лица или уполномоченные лица вправе продлить 30-дневный срок проведения экспертизы, но должны уведомить об этом отправителя .

Статья 13. Прием граждан лично

1. Руководители государственных органов или органов местного самоуправления и уполномоченные лица могут принимать граждан лично. Гражданин уведомляется о месте, дне и времени приема.

2. При личном приеме граждане должны предъявить удостоверение личности.

3. Устные заявления заносятся в протокол приема от лица гражданина. В случаях, когда факты и обстоятельства, содержащиеся в устных заявлениях гражданина, ясны и не требуют дополнительной проверки, с согласия гражданина ответ может быть дан устно во время приема, что фиксируется в протоколе приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поднятых вопросов.

4. Письменные обращения или обращения, переданные при личном приеме, подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5. В случаях, когда обращение или обращение касается вопросов, не входящих в компетенцию того или иного государственного или местного органа либо конкретного должностного лица, гражданин должен быть проинформирован о том, к кому обращаться и как это сделать.

6. При личном приеме может быть дан отказ в дальнейшем рассмотрении обращения или обращения гражданина, если им ранее уже был получен ответ по существу вопросов, поднятых в их переписке.

Статья 14. Контроль за соблюдением порядка проведения экспертизы

Государственные органы или органы местного самоуправления или должностные лица в пределах своей компетенции осуществляют контроль за соблюдением порядка проведения экспертизы, анализируют содержание поступивших обращений или обращений, принимают меры по своевременному выявление и устранение причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан.